|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Kunde, daß ich eine Flugschrift über meine Beziehungen zu Friedrich Nietzsche erscheinen lasse, muß Befremden erregen; das verhehle ich mir nicht und begreife es. Spitteler und eine Flugschrift: wie reimt das zusammen! Und warum gerade über Nietzsche eher als über einen andern? Und weshalb zuerst zwanzig Jahre lang schweigen und dann plötzlich, wenn kein Mensch es mehr erwartet noch begehrt, verspätet damit hervorbrechen? Hierüber schulde ich Aufklärung.

Ich schreibe über mein Verhältnis zu Nietzsche eher als über mein Verhältnis zu einem andern, weil sich gerade über dieses Verhältnis ein Knäuel von falschen Gerüchten gebildet hat, die ich zerstören muß. Ich habe zwanzig Jahre lang geschwiegen, weil ich immer schweigen wollte, und ich wollte immer schweigen aus den nämlichen Gründen, warum ich auch über mein Verhältnis zu Keller, Meyer, Jacob Burckhardt und Böcklin beharrlich schweige: weil ich der Ansicht bin, das geht die Öffentlichkeit nichts an, und weil ich nicht trabante. Jetzt breche ich mein Schweigen, weil ich dazu gezwungen werde, weil ich nicht mehr schweigen kann, weil es gilt, mein Gesicht zu schützen.

»Ja, was ist denn geschehen?« wird man erstaunt fragen. Folgendes ist geschehen:

Es hat der Schwester Nietzsches, der Schriftstellerin Frau Förster-Nietzsche, beliebt, ohne Not und Anlaß aus Briefen ihres Bruders und anderer eine Art Suite zusammenzurunden und unter dem Titel »Nietzsche und die Kritik« in der Zeitschrift »Morgen« zu veröffentlichen, welche sich zwar ganz sanft und harmlos anhört, deren Leitmotiv jedoch, in Worten ausgedrückt, lautet: »Kommet und schauet, ihr Völker alle, schauet und lachet, wie die zwei kleinen Schweizer Zeitungsschreiber Widmann und Spitteler sich anmaßten, den gewaltigen Nietzsche zu bekritteln, wie kläglich sie sich dabei benahmen und wie überlegen, wie gnadenvoll mein herrlicher Bruder.« Ich habe nicht die Ehre, Frau Förster-Nietzsche zu kennen, kann daher nicht ahnen, was für eine Muse sie zu ihrem Impromptu begeistert haben mag; ich vermute, es ist einfach das Ergänzungsbedürfnis gewesen. Widmann und ich waren so ziemlich die einzigen, mit welchen sie noch keinen Streit angebändelt hatte; die Lücke mußte ausgefüllt werden. Ihre Motive kommen übrigens für mich gar nicht in Betracht, sie sind ihr Geheimnis und mögen es bleiben; ich will gerne annehmen, Frau Förster sei sich nicht der mindesten böswilligen Absicht oder unfreundlichen Gesinnung gegen uns bewußt gewesen – warum sollte sie auch? wir haben weder ihr noch ihrem Bruder jemals etwas zuleide getan –, es handelt sich um die Wirkung ihrer Veröffentlichung. Nietzsches Name genießt Weltruhm; Frau Förster-Nietzsches Aufsatz kann heute ins Französische, morgen ins Englische, übermorgen ins Russische übersetzt werden, dann sind wir, Widmann und ich, dem Auslande, das sonst nichts von uns weiß, dank Frau Förster als ein paar windige, hämische Geistgecken vorgestellt. Meine Verbeugung, gnädige Frau, für die schmeichelhafte Empfehlung; allein Ihr Gruppenbild Nietzsche-Widmann-Spitteler hat einen Hauptfehler: die Gesichter gleichen nicht.

Und noch etwas ist geschehen. Ein Zufall wollte (er hätte es können bleiben lassen), daß ich gerade um dieselbe Zeit, da Frau Förster sich unser annahm, erfahren mußte, Nietzsche selber habe seinerseits in einem nachgelassenen Werke Widmann und mich mit wegwerfenden Bemerkungen bedient. Bruder und Schwester auf einmal, das kommt mir ein bißchen zu viel; und da ich genau sagen kann, von welchem Schmerz die nachgelassene Ungnade stammt, so sage ichs eben.

Darum und weil ich überdies von anderer Seite gemahnt wurde, doch endlich einmal, um Klarheit zu schaffen, zu berichten, was sich alles zwischen Nietzsche und mir zugetragen oder nicht zugetragen, habe ich eine Einladung der Wiener Zeitung »Zeit«, ihr einen Aufsatz über meine Beziehungen zu Nietzsche zu liefern, nicht, wie ich sonst wohl getan hätte, abgelehnt, sondern angenommen, da ich mir sagte: »Schließlich warum denn nicht?« Also schrieb ich den begehrten Aufsatz. Weil aber die Geschwister Nietzsche über die Posaune des Weltruhms verfügen, ich dagegen nur über eine leise Laute, so schien es mir rätlich, um die Stimmittel einigermaßen auszugleichen und um überhaupt vernommen zu werden, dem Aufsatz einen Resonanzboden zu geben; deshalb trug ich ihn zugleich mündlich (in München) vor. Hätte ich das nicht getan, so würde man meinen Bericht einfach totgeschwiegen haben; ich kenne das.

Hiermit, sollte man denken, wäre es nun reichlich genug. Ich bin nicht dieser Ansicht; ich meine, es war zu wenig und zu viel. Zu wenig, weil ich des Anlasses halber zur Kürze, folglich zu summarischer Darstellung gezwungen war. Gewisse Dinge aber, zum Beispiel Stimmungen und Gesinnungen, lassen sich nicht ohne Schaden summarisch berichten. Die Darstellung gerät in solchem Falle schroff und ungenau, wie ich denn im mündlichen Vortrag, weil ich hier zu noch knapperer Kürze genötigt war, schroffer aufzutreten schien als in der schriftlichen Auseinandersetzung. Zu viel, weil ich mich in gewappnete Verteidigungsstellung geworfen hatte. Diese Verteidigungsstellung halte ich heute gar nicht für nötig; denn da ich mir keines Versehens bewußt bin, darf ich darauf vertrauen, daß die schlichte ruhige Erzählung der Tatsachen mich genugsam rechtfertigen und schützen werde. Ich verschließe daher den Harnisch in die Rüstkammer, lege die Briefe Nietzsches, soviel ich ihrer noch vorrätig habe, zu meiner Linken, meine Erinnerungen zu meiner Rechten, ermahne die beiden, sich gefälligst friedlich zu vertragen, und beginne die Erzählung.

Ich habe Nietzsche in meinem ganzen Leben niemals gehört und niemals gesehen. Erst nach seinem Tode, durch die Bilder an den Schaufenstern, habe ich erfahren, wie er ungefähr aussah. Ich habe nicht einmal seine Werke gelesen, mit Ausnahme von zweien Wochen, wo ich gezwungen wurde, mich gern oder ungern mit ihnen zu beschäftigen. Außerhalb jener zwei Wochen habe ich weder vorher noch nachher eine Zeile von Nietzsches Werken gelesen, den »Fall Wagner« abgerechnet, der mir zur Besprechung auf den Schreibtisch gelegt wurde. Unsere ganzen Beziehungen beschränkten sich auf einen spärlichen, seltenen Briefwechsel, sieben Briefe und zwei Postkarten von seiner Seite, kaum ein halbes Dutzend von meiner Seite, noch dazu Briefe ohne Gedankenaustausch, Briefe, die sich bloß auf äußere Anlässe bezogen. Es mag wunderlich erscheinen, daß ich Nietzsche nie gesehen habe, da wir doch beide in Basel wohnten. Die Erklärung lautet: wir wohnten allerdings beide in Basel, allein nicht zur selben Zeit. Anfänglich, als ich in Basel Rechtswissenschaft studierte, um 1863, war Nietzsche noch nicht da; als er kam, reiste ich bald darauf in die Fremde und blieb vierzehn Jahre lang ununterbrochen von Basel weg, flüchtige Besuche von wenigen Tagen abgerechnet. Wie ich mich endlich Mitte der achtziger Jahre in Basel dauernd niederließ, war Nietzsche zwar dem Namen nach immer noch Professor der Basler Universität, in Wirklichkeit jedoch krankheitshalber beständig oder meistens von Basel abwesend, ich wiederum lebte in Basel einsiedlerisch. Die Möglichkeit, ihn zu sehen, war mir daher nur während einer verhältnismäßig kurzen Zeit gegeben, vielleicht während eines Jahres, höchstens während zwei Jahren, 1868 auf 1869 oder 1869 auf 1871 (lies: 1869 bis 1871). Damals bereitete ich mich aber auf das theologische Examen vor, was mir nicht erlaubte, mich in anderen Fakultäten umzuschauen; auch wohnte ich ja gar nicht in Basel, sondern in Liestal, von wo ich täglich mit der Eisenbahn nach der Stadt zum Kolleg fuhr, um nach dem Kolleg wieder mit der Eisenbahn heimzufahren. Wohl kam mir damals das Gerücht zu Ohren, Basel besitze gegenwärtig einen neuen, wunderbar genialen Professor der Philologie, namens Nietzsche; allein die Basler in ihrer Begeisterung für ihre liebe Universität machen ja aus jedem neuen Professor jeder Fakultät immer ein Wundertier; das hatte ich schon zu oft vernommen und nachher gesehen, wie das Wundertier sich in einen gewöhnlichen Bücherwurm entpuppte, als daß es den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte. Es ging mir eben wie mit dem Wolf in der Fabel: nachdem man mir unzählige Male grundlos verkündet: ›das Genie ist da‹, glaubte ich es schließlich nicht mehr, als das Genie wirklich da war. Natürlich bedauere ich heute, die Gelegenheit, Nietzsche zu hören, versäumt zu haben; denn selbst in dem engen Rahmen eines Kollegs über griechische Philologie muß, wie sichs von selbst versteht, sein origineller und freier Geist Aufschlüsse und Anregungen in Fülle gegeben haben, was mir denn auch bestätigt wird.

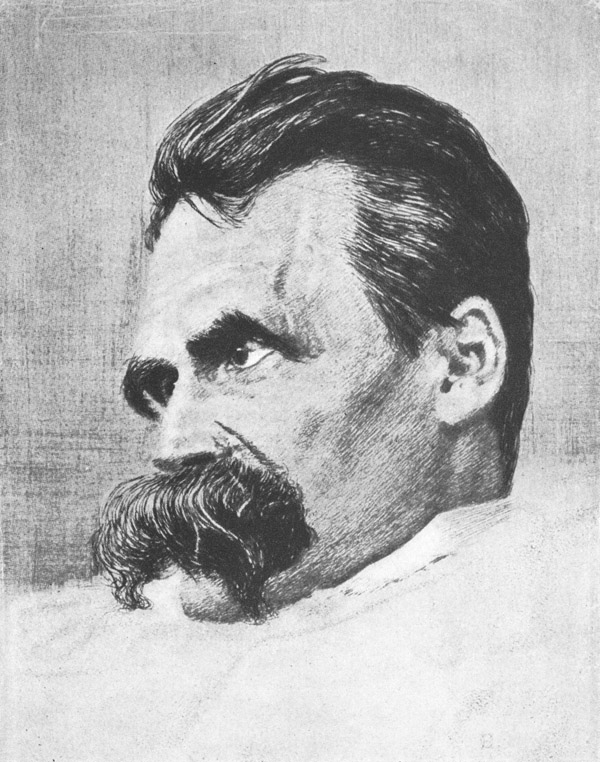

Friedrich Nietzsche 1844-1900

Hingegen führte mich mein Studium zu Nietzsches treuem Freunde Overbeck, bei welchem ich (ich glaube, als einziger Zuhörer) die sogenannte Patristik (Lehre von den Kirchenvätern) hörte. Dem hat es auch nicht geträumt, dem guten harmlosen Overbeck, als er in Basel mit Nietzsche Klavier spielte, was für häßliche und grausame Zänkereien er dereinst im Namen Nietzsches werde erdulden müssen.

Im Jahre 1870 zog Nietzsche, wie ich gelesen habe, in den Krieg, im Sommer 1871, unmittelbar nach meinem Staatsexamen, verreiste ich in die Fremde. Auf einem meiner kurzen Besuche in der Heimat, im Jahre 1874 oder 1876, erfuhr ich dann etwas von Nietzsche, was mein inneres Verhältnis zu ihm auf lange Jahre bestimmte: ich traf die geistliche und die fromme Welt Basels, also die mächtige und vornehme Welt, in Jubel. Der neue Professor Nietzsche, wurde mir erklärt, obschon selber ungläubig, habe den alten David Strauß dermaßen zu Boden geschlagen, daß er sich nicht mehr rühren werde. Ein Basler Professor, der, obschon selber ungläubig, den Frommen Basels, also den Machthabern, den Dienst erweist, ihren gehaßtesten und längst von aller Welt verlassenen, einsamen Gegner vollends umzubringen, das schien mir das Gegenteil einer edlen Handlung. Ob dieser Nachricht ergriff mich ein tiefer und nachhaltiger Abscheu vor Nietzsche. Wohlbemerkt, ich rechtfertige keineswegs diesen Abscheu, ich berichte ihn bloß; heute bin ich nicht mehr so schnell mit meinem Urteil über einen Menschen fertig, ich will zuvor die Umstände und vor allem die Motive einer Handlung kennen; damals aber war ich eben jung, und die Jugend urteilt bekanntlich schnell und leidenschaftlich. Auch schuldet man ja über Abneigung oder Zuneigung, sowie über die Gründe dafür, niemand Rechenschaft, vorausgesetzt, man lasse sich nicht zu feindseligen Äußerungen hinreißen, was ich nie tat.

Wie tief und nachhaltig mein Abscheu, wie starr und spröde meine Gesinnung war, das sollte sich ein halbes Jahrzehnt später zeigen: Als ich im Jahre 1880, aus der Fremde in die Schweiz (zunächst nach Bern) zurückgekehrt, mein erstes Werk (»Prometheus«, I. Teil), das ich in Rußland gearbeitet hatte, herausgab und dieses Werk keine einzige Besprechung erhielt (ich hatte meinem Freunde Widmann ausdrücklich verwehrt, das Buch zu besprechen, weil ich Freundesbesprechungen nicht für statthaft, das heißt nicht für anständig hielt), da wollte es die Ironie, daß unmittelbar nach dem Erscheinen des Buches, also im Januar 1881, neben vereinzelten Schriftstellern im besonderen einige ehemalige Schüler Nietzsches sich für das Buch begeisterten. »Das muß man unbedingt Nietzsche zusenden«, hieß es, »das ist etwas für ihn.« Heftig verbot ich das jedem, der mir davon sprach, denn ich wollte lieber ganz verschollen bleiben, als Nietzsche die Fürsprache, vielleicht den Ruhm, verdanken. Ob sich jeder an mein Verbot gekehrt hat? Ob es ihm nicht trotzdem zugeschickt wurde? Davon weiß ich nichts, auch keiner meiner Bekannten weiß etwas davon. Wenn man mich aber fragt, was ich sonst von der Möglichkeit halte, daß Nietzsche schon damals oder bald darauf (also im Jahre 1881 oder 1882) meinen »Prometheus« »durch einen merkwürdigen Zufall« könnte kennengelernt haben, so antworte ich: ich halte das nicht bloß für möglich, sondern für wahrscheinlich; ja, wenn ich meine Meinung ganz aussprechen darf – und warum sollte ich sie nicht ganz aussprechen dürfen? –, so sage ich, es müßte ein merkwürdiger Zufall sein, wenn Nietzsche das Buch nicht schon damals (1881 oder 1882) kennengelernt hätte. Man muß eben wissen, daß trotz dem Stillschweigen der Presse der »Prometheus« in den höchsten Kreisen der literarischen und gelehrten Welt der Schweiz außerordentliches Aufsehen erregte.

Die Kunde davon, daß sich ein erstaunliches, geheimnisvolles Buch biblischen Stils ereignet habe, sprach sich seit Februar 1881 unter den bedeutenden Männern der deutschen Schweiz herum. Sämtliche namhaften Schriftsteller, auch die angesehensten Musikdirektoren in Bern, Zürich und Basel hatten das Buch in Händen. Keller besaß es, Meyer besaß es, Adolf Frey und Widmann machten (vergebliche) Versuche, die Nachricht von dem Phänomen nach Deutschland zu verbreiten. An den schweizerischen Universitäten war es bekannt, ich weiß zum Beispiel, daß die Professoren der deutschen Literatur an der Zürcher und Berner Universität das Buch kannten; Jacob Burckhardt, Professor in Basel, hat es von mir selber zugeschickt bekommen.

Und Nietzsche, Professor in Basel, mit allen berühmten Männern der Schweiz in Fühlung, sollte nichts davon vernommen haben? Ich habe schon mitgeteilt, daß zu den allerersten Lesern und Bewunderern des Buches einige ehemalige Schüler und begeisterte Jünger Nietzsches gehörten; darunter Basler, die ihrem geliebten Lehrer Dankes- und Ehrfurchtsbesuche abstatteten.

Was ist nun wahrscheinlicher? Daß diese Schüler Nietzsches ihrem Meister gegenüber sämtlich von dem merkwürdigen Buch geschwiegen haben sollten, oder daß einer von ihnen ihn im Gespräch darauf aufmerksam gemacht hat? Ferner bedeutete ja das Werk für den Buchhandel zu zweien Malen eine Neuigkeit; einmal im Jahr 1880, als der erste Teil erschien, das andere Mal im Jahre 1881, beim Erscheinen des zweiten Teils. Die Firma Sauerländer, welche das Werk verlegte, ist oder war wenigstens eine der angesehensten Verlagsfirmen der Schweiz. Was ist nun wieder wahrscheinlicher, daß keiner der Basler Buchhändler, weder im Jahre 1880 noch im Jahre 1881, das neue Buch Herrn Professor Dr. Friedrich Nietzsche zur Ansicht ins Haus gesandt hätte, oder daß einer von ihnen das tat? Ich vermute, es wird wohl der oder jener von ihnen sich ebenfalls gesagt haben: »Das muß man Nietzsche schicken, das ist etwas für ihn.« Oder ich höre Jacob Burckhardt, wie er beiläufig im Gespräch zu Nietzsche sagt: »Sehen Sie sich doch einmal gelegentlich das an, wenn Sie Zeit haben! Vielleicht gelingt es Ihnen, aus dem Zeug klug zu werden; ich kann weiß Gott nichts damit anfangen.« Endlich: Im Herbst 1881, unmittelbar nach dem Erscheinen des zweiten Teils, brachte der Berner »Bund« eine große Besprechung des Buches; Nietzsche las mit Vorliebe den »Bund«. In der gelesensten Zeitung Basels, den »Basler Nachrichten«, wies Professor Stephan Born, also ein Kollege Nietzsches an der Basler Universität, mit auszeichnenden Worten auf das Werk hin.

Darum noch einmal: ich kann zwar keine Spur davon auffinden, daß Nietzsche den »Prometheus« im Jahre 1881 oder 1882 zugeschickt erhalten hätte; allein es wäre verwunderlich, wenn ihm das Buch damals, da es als erstaunliche literarische Neuigkeit bei den auserlesensten und berühmtesten Persönlichkeiten der Schweiz Aufsehen erregte, entgangen wäre. Doch kehren wir zu unserer Erzählung zurück. Da habe ich zunächst zu melden, daß die Begeisterung, die aus den Jüngern Nietzsches loderte, der Abglanz der Bedeutung, den ich in ihrem geistigen Wesen bemerkte, nicht ohne Eindruck auf mich blieb; Nietzsches Bild trat in ein neues, günstigeres Licht, und mein Vorurteil, ob es zwar noch nicht weichen wollte, geriet ins Schwanken.

Darüber vergingen dann weitere sechs bis zehn Jahre, während welcher ich so ziemlich alles durchzukosten bekam, was der Speisezettel eines Literatentisches (Katzentisch, wohlverstanden) an sauern und bittern Gerichten enthält. Das meiste wurde mir leichter, als man denken sollte, habe ich doch gerade in dieser schlimmen Zeit mein seligstes Werk, die »Schmetterlinge«, gedichtet und meine übermütigste Erzählung, »Das Wettfasten«, geschrieben. Aber eines war mir unleidlich: lange Jahre hindurch täglich elf Stunden angestrengt zu arbeiten und hernach die Werke eins um das andere in der Schublade ersticken zu hören, weil sie keinen Verleger fanden, nicht einmal einen, welcher mir erlaubt hätte, ihm meine Manuskripte auch nur zur Prüfung einzusenden. So war ich einfach mundtot gemacht; weshalb denn alle meine Müh und Sorge darauf gespannt war, einen Verleger zu entdecken. Und abermals wollte es die Ironie, daß in dieser meiner schlimmsten Zeit, im Sommer 1887, gerade jener Mann, gegen welchen ich ein altes Vorurteil hegte, Nietzsche, sich lebhaft für mich zu interessieren begann. Was wußte Nietzsche von mir? Zweierlei. Er hatte meinen »Prometheus« gelesen, ob früher oder eben erst jetzt, kommt hier nicht in Betracht; er hatte ferner meine Aufsätze über musikalische, dramatische und theatralische Fragen im Berner »Bund« verfolgt und in ihnen seine eigenen Ansichten und Urteile ausgesprochen gefunden, sprach sich deswegen gegen Widmann, den Redaktor des »Bund«, in warmen Worten über mich aus; Widmann schilderte ihm meine Lage und wußte ihn auch persönlich für mich zu interessieren, so daß Nietzsche sich herzlich gern bereit erklärte, mir auf der Suche nach einem Verleger beizustehen; das meldete wiederum Widmann mir, bekämpfte unermüdlich mein Vorurteil gegen Nietzsche, kurz, tat alles, was ein guter Freund, der zugleich ein guter Mensch ist, in solchem Falle tut, bis er es endlich hatte, daß ich einwilligte, einen Brief mit Nietzsche zu wechseln. In seinem Briefe bestätigte mir Nietzsche, daß er »ein paar Versuche machen wollte«, für meine ›Ästhetica‹ einen Verleger zu schaffen. Das war am 17. September 1887; hierauf hörte ich nichts mehr, und ich glaubte mich von Nietzsche vergessen.

Einige Wochen darauf erhielt ich die Einladung, an einer neuen Zeitschrift, betitelt »Kunstwart«, mitzuarbeiten. Was für ein Ereignis für mich! Ich traute meinen Augen kaum! Ein mir gänzlich unbekannter Herr, namens Avenarius, im fernen Dresden wohnend, der mir, dem einsam und verschollen in Basel Lebenden, unangefragt die Auszeichnung erwies, mich zur Mitarbeit einzuladen! Rätselhaft! Unglaublich! In jener Stunde tat ich einen Schwur, diesem unbekannten Herrn Avenarius und seinem »Kunstwart« zeitlebens treu zu bleiben; ich habe diesen Schwur gehalten und werde ihn auch ferner halten. Nicht als ob mich der »Kunstwart« aus meiner äußern Bedrängnis gerettet hätte, bewahre, er war ja selber anfänglich in Notlage. Aber er verschaffte mir doch die Möglichkeit, in Deutschland ab und zu ein Wort, das mir am Herzen lag, öffentlich auszusprechen. Damit man nachfühle, was das für mich bedeutete, teile ich mit, daß ich vorher während sechs Jahren keinen Aufsatz in einer deutschen Zeitung oder Zeitschrift anzubringen vermochte. Doch halt, nein, zwei habe ich doch angebracht, einen in Leipzig über die Basler Tambourmajore und einen in Wien über einen baltischen Badeplatz. Von nun an war mir die Gelegenheit geboten, auch noch über andere Dinge zu reden als über Tambourmajore und Badeplätze; darum bedeutete für mich die Einladung zur Mitarbeit am »Kunstwart« einen Wendepunkt in meinem literarischen Schicksal, einen Wendepunkt zum Guten. Diese Einladung aber verdankte ich, ohne es zu wissen, der dringenden und herzlichen Fürsprache Nietzsches. Ich erfuhr von seiner Empfehlung erst nach und nach, brocken- und gerüchtweise; ganz habe ich sie erst letztes Jahr erfahren, als mir das Vergnügen der persönlichen Bekanntschaft mit Herrn Avenarius zuteil wurde; es sagt sich eben im Gespräch manches, was man in der Hast eines brieflichen Geschäftsverkehrs mitzuteilen nicht die Zeit und den Anlaß findet. Freund Avenarius möge meine Erinnerungen verbessern, falls sie mich täuschen; aber mein Gedächtnis sagt mir, ich wußte nichts von der Empfehlung Nietzsches, wenigstens nichts Bestimmtes. Jedenfalls, daß Nietzsche auch dem Dichter Felix Tandem (Carl Spitteler) das Wort redete, habe ich erst letztes Jahr von Herrn Avenarius vernommen. Hätte ich alles, was ich jetzt weiß, schon im Oktober 1887 gewußt, so würde ich den Trieb empfunden haben, mich Nietzsche persönlich vorzustellen, um ihm mit warmen Worten meinen tiefgefühlten Dank abzustatten.

Und damit wäre wohl vieles anders geworden. Das kann ich nun nicht mehr nachholen, Nietzsche ist tot; aber so wie ich Avenarius und dem »Kunstwart« Treue geschworen habe, so habe ich auch dem toten Nietzsche ein inniges dankbares Andenken gelobt, einerlei, was geschehe und wie im übrigen sein Charakterbild sich etwa noch gestalten möge. Und so wie ich Avenarius gegenüber meinen Schwur gehalten habe, so werde ich ihn auch Nietzsche gegenüber halten. Wenn er mich nun postum anbeißt, so reizt mich das zwar zum Zorn, allein der Zorn verraucht und der Dank bleibt. Wenn er sonst noch irgend etwas Unliebsames gegen mich getan haben sollte, so rufe ich: »Was geht mich das an?« Ich kenne nur den einen Nietzsche, jenen, der mir schön und heimlich, ohne mir mit einem Mucks etwas davon zu verraten, zum »Kunstwart« verhalf. Indem ich nun weiter erzähle, darf nie außer acht gelassen werden, daß ich damals von der Empfehlung Nietzsches an den »Kunstwart« nichts wußte.

Ich vernahm also, nachdem ich mit Nietzsche einen einzigen Brief gewechselt, mehrere Monate nichts mehr von ihm, schloß daraus, ich hätte mich ganz vergebens gegen meine Neigung mit ihm eingelassen, machte mir Vorwürfe, das getan zu haben, schwur: »einmal und nicht wieder«, und Nietzsche verschwand aus dem Horizont meiner Hoffnungen und Gedanken.

Da meldete mir gegen Ende des Jahres 1887 Widmann, es seien ihm von Nietzsche plötzlich zehn dicke philosophische Bände auf einmal zur Besprechung aufgehalst worden, und zwar zur sofortigen Besprechung, womöglich noch vor Jahresschluß. Er, als Redaktor, sei gegenwärtig, knapp vor Weihnachten, ohnehin dermaßen mit Bücherzusendungen überladen, daß er nicht wisse, wie wehren und wie Atem finden, und nun plötzlich noch diese zehnbändige Riesenlast dazu! Einfach menschenunmöglich! Ob ich mich nicht vielleicht aus Gefälligkeit für ihn (Widmann) und um Nietzsche einen Dienst zu leisten, dazu verstehen könnte, ihm die Besprechung abzunehmen. Natürlich sperrte ich mich mit Händen und Füßen dagegen. Ich, der nicht nur von Philosophie gar nichts versteht, sondern die Philosophie nicht einmal ernst nimmt, ich, der ich die Philosophen die Clowns der Universitäten zu nennen pflege! Ich erklärte ihm, dazu nicht befugt zu sein, daß es eine Frechheit und Unverschämtheit von mir wäre, wenn ich mich erkühnte, philosophische Werke zu besprechen, noch dazu in so übereilter Hast. Worauf mir Widmann entgegenhielt, er verstehe um kein Haar mehr von Philosophie als ich, das wisse auch Nietzsche ganz genau; wenn ihm daher Nietzsche seine Werke zur Besprechung zugeschickt habe, so beweise er hiermit, daß er just gerade Wert darauf lege, einmal auch von jemand anders als von Fachgenossen und Sachverständigen besprochen zu werden, vom rein ästhetischen Standpunkt, kurz, es müsse unbedingt geschehen, Nietzsche tue es nicht anders, und zwar so bald als nur immer möglich, denn er warte mit der höchsten Ungeduld auf eine Besprechung im »Bund«. Nun, wenn es sich einfach darum handelte, zweien Freunden eine Gefälligkeit zu erweisen, wenn Nietzsche durchaus eine Besprechung von einem Nichtfachmann begehrte: mit einem Nichtfachmann konnte ich aufwarten. Ich übernahm also schließlich die mühevolle, mir keineswegs angenehme Aufgabe, aus Gefälligkeit für Widmann und Nietzsche; mich opfermutig bloßstellend, wohl wissend, daß ich mir Unannehmlichkeiten zuziehen würde, falls jemals ein übelwollender oder beschränkter Inspektor hinter meine Besprechung geraten sollte, aber voraussetzend, Nietzsche selber, da er einmal just von unsereinem, also von Nichtphilosophen, beurteilt werden wollte, werde auch mit dem Ergebnis, wie es immer ausfallen möge, vorlieb nehmen. Also ungefähr so, wie man an die Feuerspritze eilt, wenn es brennt (und es brannte bei Nietzsche) und ein Feuerwehrmann plötzlich ohnmächtig geworden ist, obschon man nichts vom Handwerk versteht; hoffend, man werde ob dem hilfreichen Werkeifer allfällige unrichtige Schwenkungen entschuldigen. Nachdem ich dann die Aufgabe angenommen, habe ich mich ihr mit allem Fleiß und aller Gewissenhaftigkeit gewidmet, vierzehn Tage lang vom frühen Morgen bis zum späten Abend, ununterbrochen daran arbeitend. Ich bin auch keineswegs gesonnen, meine damaligen Urteile, die ich nicht mehr kenne (denn ich habe den Text nicht vor mir), ohne weiteres unbesehen zurückzunehmen; denn ob ich schon willig zugebe, es waren die Urteile eines Unberufenen, so weiß ich doch, daß ich meine Urteile nicht leichthin, sondern nach sorgenvoller Prüfung mit meinem besten Wissen und Gewissen aussprach.

Nietzsche nahm denn auch, wie ich gehofft hatte, meine Besprechung mit heller Freude auf, da er die freundschaftliche und achtungsvolle Gesinnung darin wohl verspürte und zu vernünftig war, um zu erwarten, daß ich den Freimut, um dessen willen er mich schätzte, nun plötzlich ihm gegenüber abdanken sollte, auch zu gescheit und zu hochsinnig, um über die Wahrnehmung, daß ich seine Werke erst jetzt, bei diesem Anlaß kennengelernt hatte, empfindlich zu werden; wie denn überhaupt kein großer Geist jemals voraussetzt, man habe seine Bücher gelesen. Schon freute ich mich darüber, daß meine Arbeit Nietzsches Billigung gefunden, da ereignete sich ein merkwürdiges Phänomen. Widmann berichtete mir, er erhalte jeden halben Tag eine Postkarte von Nietzsche, worin dieser sich immer ungünstiger über meine Besprechung auslasse, Staffel für Staffel abwärts, wie das Quecksilber im Thermometer, und schließlich eine förmliche Wut ausatme. Für dieses Phänomen fanden wir damals keine Erklärung. Heute haben wir sie: er wurde von seinem Anhang gegen meine Arbeit aufgehetzt, ließ sich auch auffallend widerstandslos aufhetzen, so widerstandslos, daß jeder neue Brief, den ihm jemand gegen meine Besprechung schrieb, ihn gegen mich umzustimmen vermochte. Die rätselhaften Postkarten waren mithin bloß die Reflexe der Briefe seiner Anhänger. War Nietzsche überhaupt so drehbar? ›Aufhetzen‹ ist ein hartes Wort, seien wir gerecht: die Empörung seiner Anhänger über meine Besprechung war, wenn auch, wie ich glaube, nicht berechtigt, doch echt und rein sachlich, ohne jede persönliche Feindseligkeit gegen den Verfasser; wie denn auch später einer der nämlichen Herren sich über eine andere Arbeit aus meiner Feder rückhaltlos zustimmend ausgesprochen hat. Es ist eben nur die alte Geschichte, die sich wiederholen wird, solange die Welt steht: die Apostel sind unduldsamer als die Propheten, die Pfäfflein unduldsamer als die Apostel. Und je tiefer in die Gemeinde hinab, desto dumpfer und giftiger wird die Luft. Jene Herren aber rechne ich zu den Aposteln. Ein Glück, daß Widmann den Takt hatte, Nietzsches übereilten, im Zorneifer erfolgten Auftrag, mir eine entrüstete Antikritik eines Dritten zuzusenden, einfach nicht auszuführen; so spielte sich die ganze Psychologie ferne von mir ab, ohne mich anzufechten oder auch nur zu berühren, mithin ohne mich zu reizen. Es gibt Menschen, welche Verstimmungen zwischen Freunden vergiften, und Menschen, welche sie versöhnen; Widmann gehört zu diesen letzteren. Ihm hauptsächlich ist es zu verdanken, daß Nietzsche später von einem bloßen ›Wölklein‹ zwischen ihm und mir sprechen konnte. Denn hätte ich das Anti erhalten, so würde ich ebenfalls Anti gesagt haben, und zwar scharf. Er kam dann übrigens von selber wieder zu sich; seine große freundschaftliche Gesinnung siegte von innen über seine kleinliche Verfassereitelkeit, ein Zug, der schon für sich allein bezeugt, daß er im Grunde ein guter Mensch war. Er konnte einen trotz allem gern haben, und darum kann man auch ihn trotz allem gern haben.

Es dauerte mehr als fünf Wochen, ehe sich Nietzsche dazu entschließen konnte, mir über meine Besprechung zu schreiben. Er tat das dann in einer Form, die er Ironie zu nennen pflegte (mit dem Worte Ironie glaubte er sich überhaupt immer über alle Verlegenheiten weghelfen zu können, auch über die Verlegenheit von Wahrheiten, die ihm nachträglich unbequem geworden waren), das heißt, auf deutsch gesagt, in einer durch und durch verdrehten Form. Ob ich vielleicht die Neujahrsbeilage des »Bund« (also jenen Aufsatz, den ich über ihn geschrieben) zu sehen bekommen habe, und dergleichen. Die gereizte Stimmung zitterte noch nach, der Brief wimmelte von Verwahrungen gegen meine Urteile, aber die Sprache ist freundschaftlich abgetönt. Das Ganze bedeutete eine Einlenkung. Der Schluß lautete: »Ihnen, werter Herr, zu Dank verpflichtet und, wie ich hoffe, nicht zum letzten Male.« Mit diesem Brief hatte er sich den letzten Rest von Groll vom Herzen geschrieben. Natürlich erwiderte ich seinen Brief; mit was für Worten, weiß ich nicht mehr, jedenfalls auch mit versöhnlichen. Hiermit war Friede und Eintracht wieder hergestellt.

Einige Wochen später, am 4. März 1888, überraschte mich Nietzsche plötzlich mit einer frohen Nachricht: er glaube einen Verleger für meine ästhetischen Aufsätze gefunden zu haben, die Sache sei soviel wie sicher. Er nannte mir die Adresse der Verlagshandlung, erteilte mir Ratschläge, wie mich mit dem Verleger in Verbindung zu setzen, ermahnte mich, mit dankenswerter, etwas weitgehender Vorsicht, ich sollte mich »nicht zu schweizerisch« benehmen, ja redete sogar schon von Ausstattung und Bogenzahl. Ich jubelte. Also endlich! Voll Glück und Dank lebte ich, nachdem ich mich mit dem genannten Verleger in Verbindung gesetzt, vier bis fünf hoffnungsvolle Monate in der Stimmung eines Erlösten, täglich auf die endgültige Zusage wartend. Noch in einem Brief vom 16. Juli beglückwünschte mich Nietzsche zu meinem Verleger, oder vielmehr nicht mich, sondern, in feinerer und höflicherer Weise, den Verleger zu meinem Werke. Da, wenige Tage später, warf mich ein Absagebrief des Verlegers wieder aus allen Himmeln. Nietzsche, dem ich das enttäuschende Ergebnis mitteilte, nannte mir sofort einen anderen Verlag, erbot sich sogar, falls ich es wünschen sollte, selber an die Verlagsbuchhandlung zu schreiben. Leider wieder alles umsonst; jenes Buch, wie so manches andere meiner Bücher, hat niemals einen Verleger gefunden, ist mithin bis auf den heutigen Tag unveröffentlicht geblieben. Gegenwärtig ist es überhaupt nicht mehr vorhanden. Vereinzelte Aufsätze daraus habe ich später in die »Lachenden Wahrheiten« hinübergerettet. Darauf gab es wieder einige Monate lang eine Pause zwischen uns. Das bittere Gefühl der schmerzlichsten Enttäuschung lähmte mich eben. »Ach dieser Nietzsche, der mir nun schon seit zwölf Monaten beständig Verleger vorspiegelt, die er doch nicht hat! Gewiß, es ist nicht seine Schuld, er bemüht sich nach Kräften, ich weiß ihm auch Dank dafür, allein lieber als immer von neuem diese grausamen Enttäuschungen zu erleben, will ich gar nichts mehr hoffen, nichts mehr wissen, nichts mehr hören.«

Da flog im Spätherbst 1888 Nietzsches »Fall Wagner« auf meinen Schreibtisch. Ich erinnere mich nicht mehr, ob Nietzsche selber mir die Schrift zusandte, oder Widmann, oder ob die »Basler Nachrichten«, an welchen ich damals ebenfalls arbeitete, mir das Heft zur Besprechung übergaben. Widerstrebend nahm ich es zur Hand. »Soll ich nun alle die Empfindlichkeiten und Zornesausbrüche Nietzsches von vorigem Jahre noch einmal durchkosten müssen?« Doch siehe da, diesmal konnte ich jubelnd zustimmen, denn ich fand meine eigenen Urteile in dieser Schrift. Glücklich, Nietzsche zum Dank für seine vielen, wenn auch vergeblichen Bemühungen einmal eine volle ungetrübte Freude bereiten zu dürfen, begnügte ich mich nicht damit, meinen frohlockenden Beifall ein einziges Mal auszusprechen, ich tat es gleich zweimal, im »Bund« und in den »Basler Nachrichten«. Natürlich zeigte sich Nietzsche über meinen unverhofften Beifallsjubel hocherfreut. Er ersuchte mich, ihm beide Aufsätze nach Turin zu schicken, und sprach seine gespannte Erwartung aus, was wohl die übrige Welt dazu sagen werde. Es kam anders, als er gehofft hatte. Ich glaube nämlich, er trug sich wirklich mit der Hoffnung, Wagners Ansehen, das er ja mitbegründen half, wieder vernichten zu können. Die alte Täuschung, wie sie einst die deutschen Kaiser erlitten: die Täuschung, man könne den Papst, den man eingesetzt, einfach wieder absetzen. Nietzsche hatte dabei eines nicht vor Augen: die Unselbständigkeit des menschlichen Urteils, welches vor dem Weltruhm blindlings abdankt. Kurz gemeldet, Nietzsches »Fall Wagner« wurde überall kühl empfangen, mit weisen Reden und bedenklichen Gesichtern; ich blieb meines Wissens der einzige, der freudig und ohne jede Einschränkung Beifall zollte. In einer Karte aus Turin vom 19. November verriet er mir übrigens, was ich nicht wußte und nicht ahnen konnte, daß nicht einzig der sachliche Eifer ihn zu der Streitschrift bewogen hatte, sondern daß auch persönlicher Nach-Haß gegen den toten Wagner mitspielte. Oder wie soll ich folgenden Satz sonst verstehen? »Daß ich meine ›Bekehrung‹ an »Carmen« anknüpfe, ist natürlich – Sie werden keinen Augenblick daran zweifeln – eine Bosheit mehr von mir. Ich kenne den Neid, die Wutausbrüche Wagners gegen den Erfolg von »Carmen«, und so weiter.« Nach und nach geschah ihm dann Meldung von der kühlen, ablehnenden Aufnahme seines »Fall Wagner« in Deutschland, woraus er erfuhr, daß Wagner fester auf seinem Ruhmespostament saß, als er geglaubt hatte. Der Schuß hatte nicht getroffen, und Nietzsche hatte nichts davon als den Rückstoß. Das versetzte ihn in lodernden Zorn. Und in seinem Zorn plante er einen zweiten, noch viel heftigeren Angriff, einen rücksichtslosen ›Krieg‹ gegen Wagner, die ganze neuere Musik mitinbegriffen. Wie viel Teile heiligen sachlichen Wahrheitseifers, wie viel Teile persönlicher Rachsucht und verletzter Eitelkeit dieser kriegerische Grimm enthielt, wer vermöchte das auseinanderzulesen? Kurz, ein Vernichtungskrieg sollte geschehen. Für diesen Krieg sah er sich nach einem Genossen um, und da ich der einzige gewesen war, der ihm frohlockend zugestimmt, erschien ich ihm als der gegebene Verbündete. Das wäre ja soweit auch ganz richtig und vernünftig gewesen, ich würde in der Tat mit Vergnügen, obschon ich seine Hoffnung auf Erfolg keineswegs teilte, mit ihm gegen die moderne Musik zu Felde gezogen sein; denn wir bekannten ja hier, wie in so manchen anderen Dingen, denselben Glauben und dieselbe Überzeugung, urteilten sogar in fast allen Einzelheiten übereinstimmend. Allein nun kamen ihm Bedenken. Welcher Art die Bedenken waren, und warum sie sich erst für den zweiten Feldzug meldeten und nicht für den ersten, habe ich nicht zu enträtseln. Seine einstige Freundschaft mit Wagner? Die rücksichtslose Heftigkeit, mit welcher der zweite Krieg geführt werden sollte? Mir scheint, nach dem »Fall Wagner« war nichts mehr zu verderben. Wie dem auch sein möge, die Tatsache ist da: es kam ihm der Gedanke, den zweiten Krieg nicht wie den ersten, ehrlich und offen mit erhobenem Banner, sondern lieber aus dem Hinterhalte zu führen, den Bundesgenossen ins Treffen zu schicken und diesem heimlich die Waffen zu liefern. Er bat mich daher, ich möchte an seiner Statt eine Schrift von demselben Umfang wie der »Fall Wagner« herstellen und (unter meinem Namen) herausgeben, welche den Titel haben sollte »Nietzsche contra Wagner« und den Untertitel »Aktenstücke aus Nietzsches Werken«. In dieser Schrift sollte ich nachweisen, daß er, Nietzsche, keineswegs, wie die deutsche Kritik irrtümlich behaupte, eine späte, plötzliche Sinnesänderung gegenüber Wagner vorgenommen habe, sondern daß er tatsächlich schon seit zehn Jahren gegen Wagner Krieg führe. Das könne und wolle er aus seinen Werken beweisen. Die Beweisstellen (auf die er mich vorläufig hinwies – es waren ihrer acht) wolle er selber zusammentragen, eigenhändig abschreiben und mir zusenden. Ich wiederum sollte eine fulminante Vorrede dazu schreiben, die einer Kriegserklärung gegen Wagner und die ganze moderne Musik gleichkäme. Darauf konnte ich nun selbstverständlich nicht eingehen; ich würde meine Leser zu beleidigen fürchten, wenn ich glaubte erklären zu müssen, warum nicht. Ich antwortete ihm also, daß ich sehr bedauere, seinen Vorschlag nicht annehmen zu können, da es mir richtiger scheine, wenn jeder von uns das, was er zu sagen habe, unter seinem eigenen Namen selber sage. Das schrieb ich nicht ohne schwere Besorgnis, wie er wohl diesen Bescheid aufnehmen würde, da ich ja seine Reizbarkeit und seine Empfindlichkeit in Eitelkeitsangelegenheiten aus Erfahrung kannte; allein ich konnte keinen anderen Bescheid geben, selbst auf die Gefahr hin, mich deswegen mit Nietzsche zu überwerfen. Während ich mit Spannung eine Rückäußerung auf meinen Bescheid erwartete, erhielt ich eine hastig geschriebene Postkarte (gestempelt Turin, 12.Dezember), es wäre ihm verwichene Nacht eingefallen, man würde doch entdecken, daß er als Urheber dahinter stecke, es ständen zu private Dinge darin, er komme daher von seinem gestrigen Vorschlag zurück. Von meinem ablehnenden Bescheid kein Wort. Natürlich, er konnte den noch gar nicht empfangen haben, der war erst unterwegs, mein Brief und seine Karte hatten sich gekreuzt. Also, er nahm seinen Vorschlag zurück, oder richtiger ausgedrückt, der Vorschlag krebste zurück, einzig aus Furcht vor Entdeckung. »Ich bitte um Nachsicht«, lautete die letzte Zeile; beiläufig bemerkt, die letzte Zeile, die ich überhaupt von Nietzsches Hand besitze (einen bedauerlichen und bedauernswerten Wirrwarr abgerechnet, der mir einige Monate später seine Geistesumnachtung offenbarte). Es hätte der Bitte um Nachsicht nicht erst bedurft, damit ich tat, was zu tun war. Eines Freundes Blöße deckt man zu; es hat keine Menschenseele eine Silbe von all dem erfahren. Wäre der ganze Handel lauterer gewesen, hätte Nietzsche vor allem seinen Vorschlag statt eitel aus Klugheitsgründen, aus edleren Bedenken zurückgezogen, so würde ich noch ein übriges getan haben, das was ich immer zu tun pflege, wenn einem Freund in der Übereilung ein Fehler entschlüpft: ich hätte seinen Brief zerrissen und aus meinem Gedächtnis gelöscht.

Inzwischen mußte aber auch mein ablehnender Bescheid in Turin eingetroffen sein – leider! Denn der war ja jetzt überflüssig geworden, und ich hätte ihn gerne nach Afrika statt nach Turin verwünscht. Beklommenen Herzens harrte ich der Wirkung, hoffend, Nietzsche werde sich eingestehen, er habe sich die Ablehnung selber zugezogen. Wie dann Tag für Tag und Woche um Woche vorüberging, ohne daß ich das mindeste Lebenszeichen von ihm erhielt, atmete ich allmählich auf. »Diesmal hat er den guten Geschmack gehabt«, schloß ich aus seinem Schweigen, »seine gekränkte Eitelkeit in Minne zu verwinden; es beißt ihn zwar ein wenig, er braucht ein wenig Zeit, um es zu vergessen, aber er sieht es ein, und die kleine Wunde heilt von selber.«

Ich habe ihn überschätzt. Wenn er schwieg, so war es, weil er mirs nicht verzieh; wenn er nicht brieflich gegen mich polterte, so geschah es, weil er vorzog, seinem Groll auf andere Weise Luft zu machen: durch feindselige Bemerkungen über mich in seinen Werken. Es herrscht für mich nicht der mindeste Zweifel: was immer Nietzsche nach dem 15.Dezember 1888 Abfälliges mag über mich ausgesagt oder niedergeschrieben haben, ist nichts anderes als die Rache dafür, daß ich eine unannehmbare Zumutung zurückgewiesen habe. Und da es ihm auf einen Anbiß mehr oder weniger nicht ankam, nahm er Widmann auch gleich mit, von welchem ihm zwar nie etwas anderes als Freundlichkeiten und Gefälligkeiten zugekommen waren, der aber jetzt in seinen Augen den Fehler hatte, mein Freund zu sein. Sollten aber die wegwerfenden Auslassungen über Widmann und mich früher niedergeschrieben worden sein, dann erhielten wir folgende Gleichung: bittet mich, ich möchte mich vor ihn hinstellen, damit er hinterrücks Wagner anfallen könne, und hat gleichzeitig eine Schrift in der Schublade, worin er mich anfällt. Man kann Nietzsche unmöglich vorwerfen, er habe sich hier »zu schweizerisch« benommen.

So endeten meine Beziehungen zu Nietzsche. Mitten in jubelnder Übereinstimmung, in mutiger Bundesgenossenschaft eine plötzliche Fermate über einen Mißklang, gefolgt von einer ewigen Generalpause. Ernst und andächtig prüfe ich mich: Trage ich die Schuld an diesem unerquicklichen Schluß? Der Leser möge entscheiden, indem ich ihn bitte, mir auf folgende Frage zu antworten:

Würden Sie jenen Vorschlag Nietzsches, den ich abgelehnt, angenommen haben?

*

Wie man sieht, war es ein magerer und geistig wenig ergiebiger Briefwechsel, welchen ich mit Nietzsche pflog; drehte er sich doch hauptsächlich um das leidige Thema, ob es gelingen werde, einem vergessenen und verlassenen Schriftsteller, der keinen Verleger mehr hatte finden können, einen Verleger zu verschaffen.

Und dennoch ist mir der Briefwechsel teuer, weil er mir einen anderen Nietzsche offenbarte, als den Nietzsche meiner Vorurteile, auch einen anderen Nietzsche, als den Nietzsche seiner Werke und Taten, einen privaten Nietzsche, den Nietzsche als Menschen, und zwar als wohlwollenden, gutartigen, gewinnenden Menschen. Ich habe ihn in diesen Briefen als feinfühlig, warmherzig, ja sogar weichherzig kennengelernt. Von seiner Feinfühligkeit ein Beispiel: Nie, selbst nicht im Zustande der Gereiztheit, hat er mir mit einem Wörtlein verraten, daß ich die Mitarbeiterschaft am »Kunstwart« ihm verdanke. Von seiner Warmherzigkeit zeugen die unermüdlichen, nie erlahmenden Bemühungen, einem ihm wildfremden Menschen behilflich zu sein, Bemühungen, welche sich durch ihre mutige, frische Gebärde auszeichneten. Seine Weichherzigkeit lernte ich kennen, wenn er protestierte und spektakelte. Nie entschlüpfte ihm dabei ein verletzendes Wort, immer bekundete er das Bedürfnis, den Einspruch freundschaftlich abzutönen; sein Herz ertrug es nicht, einem wehe zu tun. Ich habe ihn nie lieber gehabt, als wenn er mich bekriegte oder tadelte. Einmal schrieb er mir: »Das nimmt mich ein wenig gegen Sie ein, verzeihen Sie.« Das ist ja inhaltlich nichts Liebenswürdiges, im Gegenteil, allein die Unliebenswürdigkeit ist so ausgedrückt, wie sich eben nur ein liebenswürdiger Mensch ausdrückt. Was nahm ihn übrigens ein wenig gegen mich ein? Wann hatte er Anlaß, mich zu tadeln? Gleich am Anfang unserer Verbindung, beim ersten Briefwechsel, auf Grund eines Mißverständnisses meiner Meinung. Ich hatte nämlich meinen Ingrimm gegen die Verleger und die damaligen Machthaber der Presse ausgeschäumt. »Feil und feige« hatte ich sie genannt. Diesen Ausspruch verwies er mir, väterlich abmahnend, im Tone eines über allen Leidenschaften schwebenden Weisen. Wenn man so hoch über der Menge stände wie ich, belehrte er mich, so müsse man eben auch auf das Entgegenkommen und den Beifall der Menge verzichten. Dergleichen. Er hatte gut belehren, seine Bücher wurden gedruckt, und mehr als das hatte ich ja gar nicht begehrt. Zum Verzicht auf das Entgegenkommen und den Beifall der Menge brauchte ich wahrlich nicht erst ermahnt zu werden, ich glaube, ich habe das zeitlebens gut gekonnt, vielleicht besser als Nietzsche. Aber ein hübsches Bild, nicht wahr? Nietzsche, der einem andern ein Beruhigungspülverlein darreicht? Wenn schon seine Briefe mich gewannen, wie würde es erst seine Persönlichkeit getan haben! Ich bedauere daher wohl, niemals sein Gesicht gesehen, niemals seine Stimme gehört zu haben. Ob sich bei persönlicher Bekanntschaft vielleicht ein Freundschaftsverhältnis zwischen uns entwickelt hätte? Wer vermöchte das zu erraten? Indessen, wie verhielt sich denn überhaupt Nietzsche als Freund? War er beständig? Ich hatte immer das Gefühl, das beste Mittel, immer gut Freund mit ihm zu bleiben, sei, niemals sein Freund zu werden. Der Umstand, daß ich seinen Werken ferne blieb, daß ich ihn überhaupt nicht so uneingeschränkt zu bewundern vermochte, wie er es gewohnt war, wäre kein Hindernis gewesen. Ich glaube im Gegenteil, gerade das, daß ich seine Orakeleien und Halbgöttereien nicht ernst nahm, war ihm gar nicht so unwillkommen. An diesem Glauben machen mich auch seine spektakelnden Proteste nicht irre. Wer das Gleichgewicht verloren hat, mag den Widerstand.

*

Nun noch zu der Legende, also zu dem immer von neuem herumspukenden Gerüchten über ein rätselhaftes, noch unbekanntes näheres Verhältnis zwischen Nietzsche und mir. Die einen wollten mich als Schüler oder Jünger Nietzsches ausgeben, andere sprachen von intimer Freundschaft, wieder andere rieten auf Geistes- und Gesinnungsverwandtschaft, irgendeine nähere Zusammengehörigkeit schien sicher. Alle diese Sagen gehen von einem einzigen nämlichen Punkte aus: von dem Eindruck einer auffallenden Familienähnlichkeit zwischen Nietzsches »Zarathustra« und dem »Prometheus und Epimetheus« des Felix Tandem (so hieß mein Pseudonym). Ob nun die angebliche Ähnlichkeit zwischen beiden Büchern wirklich bestehe oder ob der Eindruck bloß auf einer Täuschung beruhe, welche bei näherem Hinsehen verschwindet, ist eine Frage für sich; ich melde hier nur die Tatsache: der Eindruck war und ist da, und zwar allgemein, da er sich bei neuen Lesern immer wieder von neuem wiederholt. Die einfachste und nächstliegende Auskunft, sich dieses Phänomen zurechtzulegen, war, meinen »Prometheus« als eine Nachahmung des »Zarathustra« zu erklären; und das geschah denn auch, so daß ich kurzer Hand in das Gefolge Nietzsches verwiesen wurde. Diese Annahme, weil ihr von niemand widersprochen wurde, pflanzte sich dann immer weiter fort und wurde schließlich so allgemein, daß einer meiner Freunde, der es besser wußte (nicht Widmann, sondern ein anderer), mich um die Erlaubnis ersuchte, einschreiten zu dürfen, indem er nachweise, daß mein »Prometheus« zwei Jahre früher im Druck erschien als Nietzsches »Zarathustra«, folglich unmöglich eine Nachahmung des »Zarathustra« sein könne. Die Erlaubnis erteilte ich ihm unter der Bedingung, daß er nicht etwa gegen Nietzsche Stellung nehme, kein unfreundliches Wort gegen ihn sage, sondern sich auf die einfache Mitteilung der Tatsache beschränke. Der Kürze halber tat ich es dann schließlich selber, im »Kunstwart«, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahre, es mag 1902 oder 1905 gewesen sein; hiermit war natürlich dem Gerede ein Riegel vorgeschoben, denn an der Tatsache ließ sich nichts mangeln und markten. Darauf blieb es ein Weilchen stille; hernach aber begann allmählich die Frage den Kopf nach der anderen Seite zu drehen: »Könnte vielleicht umgekehrt Nietzsches »Zarathustra« von Tandems »Prometheus« beeinflußt worden sein?« Meines Wissens war Weingartner der erste, der klar und bestimmt, zu meinem großen Erstaunen, seine feste Überzeugung öffentlich aussprach, daß in Nietzsches »Zarathustra« sich ganz unzweifelhaft deutliche Spuren großer Beeinflussung durch Tandems »Prometheus« erkennen ließen. Das sagte er im Jahre 1904. Ihm gesellten sich später andere bei, und seit dem vorigen Jahre, wo mein »Prometheus« aus der Gruft eines schweizerischen Verlages in einen großen deutschen Verlag überging und hiermit einer größeren Leserwelt zugänglich wurde, taucht die nämliche Überzeugung an allen Orten und Enden öffentlich auf; die Frage ist eben reif geworden und läßt sich schlechterdings nicht mehr aufhalten, selbst nicht von mir, der immer den Wunsch hegte, sie möge nicht zu meinen Lebzeiten aufgeworfen werden. Wer mich kennt, der braucht nicht erst meine ausdrückliche Versicherung, daß ich, weit entfernt zu schüren, im Gegenteil abmahnte, wo ich nur konnte.

Unter solchen Umständen, ich meine, seit ich sehe, daß sich die Erörterung nicht mehr aufhalten läßt, erachte ich es für meine Wahrheits- und Offenheitspflicht, meine Stellung zu der Frage klar und deutlich mitzuteilen.

Ich für meinen Teil habe niemals eine Ähnlichkeit zwischen jenen beiden Büchern behauptet, also auch nie die Beeinflussung des einen Buches durch das andere. Ich habe das Recht und beanspruche es, mich nicht darum kümmern zu müssen, ob ein anderer aus einem meiner Bücher Anregung oder was sonst schöpfe; das geht ihn an, nicht mich. Darum darf und will ich der Frage, wie ich ihr zwanzig Jahre fern geblieben bin, auch in Zukunft fern bleiben. Und um ihr auch in Zukunft fern bleiben zu können, will ich keine eigene Überzeugung gewinnen; und um zu keiner eigenen Überzeugung genötigt zu werden, habe ich mir verboten, den »Zarathustra« (in welchen ich einst, anläßlich jener Besprechung, nur flüchtig hineingeblickt, um ihn nach der Probe von zwei Seiten wieder wegzulegen) nachträglich zu lesen.

Ich halte es zwar für richtig, daß, im Falle wirklich eine auffällige Ähnlichkeit zwischen beiden Büchern bestehen sollte, die Frage nach der Möglichkeit einer Beeinflussung aufgeworfen werde, denn es ist eine Frage nach der Wahrheit; ich halte es ebenfalls für richtig, daß, wer sich hierüber eine feste, unerschütterliche Überzeugung gebildet hat, die er vor seinem Wissen und Gewissen verantworten kann, diese Überzeugung ausspreche. Aber bitte, ohne mich, tun Sie ganz, als ob ich tot wäre. Kurz, ich verhalte mich in dieser Frage streng neutral, neutraler sogar, als ich es damals im »Kunstwart« tat, wo ich mich dahin aussprach, daß mir eine Beeinflussung aus psychologischen Gründen nicht wohl denkbar scheine. Auch jetzt noch scheint sie mir beinahe undenkbar; wie könnte zum Beispiel ein Verfasser, nachdem er einem andern irgend etwas abgesehen hätte, diesem andern vor aller Welt vorwerfen, es mangle ihm der Sinn für Originalität?

Andrerseits wiederum sind aber mittlerweile Dinge zum Vorschein gekommen, welche mich doch ein wenig stutzig gemacht haben, so daß ich heute vorziehe, von meinem Rechte der strengsten Neutralität vollen Gebrauch zu machen. Im Grunde handelt es sich um eine verhältnismäßig untergeordnete Frage; Hauptsache wird immer der Wert oder Unwert jedes der beiden Bücher, für sich betrachtet, bleiben. Was ein einheitliches Ganzes darstellt, ist unter allen Umständen etwas Neues; was Wert hat, dem kann sein Wert durch keinen Nachbarwert geschmälert werden; und schließlich hat ja die Welt – meinen Sie nicht auch? – Platz genug für zwei Bücher und zwei Menschen.