|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Carl Skottsberg.

Es ist eigentümlich, dass das Eis so unendlich wechselvoll, so interessant sein kann, trotz seiner unbeschreiblichen Einförmigkeit. Wie gross sind nicht die Leiden, die es uns verursacht hat! Und doch kann es niemals seinen Zauber einbüssen. Wie schwer und grau liegt es da in Sturm und Nebel, tot und düster, und dann, von den Lichtfluten der Sonne beschienen, erstrahlt es wie Tausende von Diamanten; eine eigenartige Tierwelt, die in vollen Zügen die Sonne und die Freiheit geniesst, belebt seine Oberfläche; die letzten, ersterbenden Strahlen der Sonne lassen es in hundertfach wechselnden, blauenden Nuancen erschimmern, bis es endlich in dem zauberhaften Licht des Mondes kühl und silberklar daliegt. Nie kann man der Majestät des Eises gefühllos gegenüberstehen, und nichts vermag ähnliche Empfindungen und Stimmungen in einem Menschen wachzurufen wie diese unabsehbare, glitzernde Fläche. –

Am 29. Dezember 1902 hatten uns Dr. J. G. Andersson, Leutnant Duse und der Matrose Grunden verlassen, um auf Schneeschuhen, einen mit Zelt, Schlafsäcken und Proviant beladenen Schlitten hinter sich herziehend, über das Inlandeis die Winterstation bei Snow Hill zu erreichen, und wir hatten ihnen mit einem fröhlichen »Auf baldiges Wiedersehen bei der Winterstation!« die Hand zum Abschied geschüttelt. Gegen 11 Uhr abends sahen wir den letzten Schimmer der Davonziehenden; sie zogen den Schlitten den Abhang des schneebedeckten Landes hinauf, an dessen Rand das Inlandeis beginnt.

Es wehte frisch vom Gletscher herab, und wir steuerten vom Ufer ab in nördlicher Richtung, um die Joinville-Insel zu umschiffen. Im Grunde waren die Eisverhältnisse dieselben wie bei unserm letzten Versuch, mit dem unbedeutenden Unterschied, dass das dünner gepackte Eis sich jetzt so weit nach Osten zu erstreckte, dass wir, wenn auch nicht ohne Mühe, von einer der Danger-Inseln, der Ätna-Insel, die wir im Nordwesten hatten, freikamen.

Bald aber verdichtete sich das Eis derartig, dass ein weiteres Vordringen unmöglich wurde, weshalb wir uns gezwungen sahen, still zu liegen und wieder zu warten.

Die Gegend östlich von der Joinville-Insel gehört zu den gefährlichsten, die man sich nur denken kann, weswegen Ross, der dort vorüberkam, die hier gelegenen kleinen Felseninseln Danger Islets, »die gefährlichen Inseln«, genannt hat. Mit Inseln, die aus dem Wasser aufragen und sichtbar sind, kann man ja in der Regel fertig werden, schlimmer aber ist es mit den unterseeischen Felsklippen, die man selten früher bemerkt, als bis man dagegen stösst. Dazu kam noch, dass sich eine lange Reihe von Eisbergen, eine richtige chinesische Mauer aus Eis, die bis auf den Meeresgrund reichte, von Norden nach Süden erstreckte. Diese Mauer trug natürlich dazu bei, das Eis festzuhalten. Es war nicht sehr ratsam, uns in alle diese Widerwärtigkeiten hineinzubegeben, und wir hatten auch gar keine Lust dazu. Am Sylvesterabend wurde im dichten Eis eine Weile gen Osten vorgedrungen, aber schon nach wenigen Stunden war es wieder unmöglich, so dass wir uns an einer Scholle vertäuen mussten. Und so schwand das Jahr 1902 dahin, in meinem Tagebuch mit folgendem Nachruf bedacht: Ein Jahr, – wie sind wir nicht umhergestreift, welche mühseligen Fahrten haben wir nicht zurückgelegt, seit zum letzten Male das neue Jahr anbrach! Ein Jahr in See und Eis, in Sturm und Schnee, unter fremden Menschen oder einsam, ein ganzes Jahr von Abenteuern am Ende der Welt!

Wieder sind wir gefangen! Dies ist wahrhaftig nicht ermunternd. Soll dies wirklich das Ende aller unserer lichten Hoffnungen sein? Einmal muss sich doch das Eis zerteilen, es ist ja nur eine so unbedeutende Strecke, die uns von der Winterstation trennt.

Aus irgend einem Grunde hatte sich weiter südlich ein leerer Raum in der Eismasse gebildet. Als dann ein starker nördlicher Sturm einsetzte, war die natürliche Folge, dass sich das Eis nach Süden zu in Bewegung setzte. Dies fing schon am Neujahrstage ganz allmählich an, aber erst am Mittag des 2. Januar erreichte das Eistreiben seinen Höhepunkt. Eine abenteuerlichere Fahrt kann man sich nicht vorstellen. Steuerlos wurde die »Antarctic« von dem Eis nach Süden geführt, bald mit dem Bug, bald mit dem Hinterteil, bald mit der Breitseite voran. Es war unmöglich, etwas dabei zu machen, das Eis lag zu dicht, um navigieren zu können. Es gibt wohl kaum etwas, was dem Menschen ein lebhafteres Gefühl seiner Ohnmacht ins Bewusstsein ruft, als dazustehen und dem Spiel der Naturkräfte zuzuschauen, sich der Gefahr vollbewusst, der man ausgesetzt ist, aber ohne die geringste Möglichkeit, etwas zu der eigenen Rettung beitragen zu können. Schnell ging es vorwärts, zwischen Hunderten von lauernden Gefahren hindurch, eine Rückkehr gab es hier nicht, hinein mussten wir, hinein zwischen die Inseln und Werder, die Eisberge und die unterseeischen Felsriffe. Drei Knoten Fahrt machten wir, eine Danger-Insel nach der andern glitt an uns vorüber, bald sahen wir sie alle in Nordosten liegen.

Dass die »Antarctic« damals heil davonkam, war uns allen ein Wunder. Sie kreuzte geschickt zwischen den Eisbergen, auf so gefahrvollen Wegen, dass wir selbst bei eisfreiem Wasser nie gewagt haben würden, dahinein zu steuern. Wir konnten natürlich keinen Augenblick vor einer Kollision mit einem Eisberge sicher sein, und mehr als einmal waren wir nahe daran, eine nähere Bekanntschaft mit einem solchen zu machen. Ein solches Ereignis braucht das Schiff nicht gleich in den Grund zu bohren, aber man kann darauf gefasst sein, dass die Takelage ernstlich Schaden leidet, oder dass die Boote zertrümmert werden. Deswegen trafen wir, sobald es sich machen liess, die wenigen Anordnungen, die uns für den Fall einer solchen Eventualität zu Gebote standen. Der Klüverbaum wurde auf Deck geholt, wir zogen die Boote ein, die bei einem Fangschiffe in den Davits hängen, und stellten sie auf den Galgen; die Davits wurden längsschiffs gedreht.

Am Abend des 2. liess das Treiben so bedeutend nach, dass wir fast fürchteten, die Strömung könne uns nach dem Lande zurückführen. Auf Larsens Rat schliefen wir in unsern Kleidern, bereit, auf das erste Signal aus der Koje zu springen.

4. Januar. Wie viele Erinnerungen knüpfen sich nicht an diesen Tag, den letzten Lichtblick!

Als das starke Treiben des Eises nachliess, befanden wir uns ungefähr zwanzig Minuten südlich von der südlichsten Danger-Insel. Plötzlich, in der Frühe des Morgens, traten die Eisschollen mehr auseinander, so dass wir den Propeller bewegen konnten. Immer offener wurde das Wasser vor uns, und schliesslich befanden wir uns auf einem völlig eisfreien Gebiet. Sanguinisch wie immer, glaubte Larsen, dass wir jetzt direkt nach der Winterstation steuern könnten, aber es währte nicht lange, bis er entdeckte, dass wir uns nur auf einer grossen offenen Stelle befanden und dass das Eis weiter südlich so dicht war wie nur je zuvor. In einiger Entfernung passierten wir die Paulet-Insel, deren Küsten ganz mit Eis blockiert waren. Viel Schnee schien dort zu liegen, und sie bot einen viel winterlicheren Anblick als bei unserm Besuch im Januar vorigen Jahres. Düster sieht sie immer aus, und niemand würde geglaubt haben, dass man gerade dahin einst sehnsuchtsvolle Blicke werfen würde. Da das Schiff seit langer Zeit nicht in offenem Wasser gefahren war, beschlossen wir, die Gelegenheit zu benutzen und einen Schleppnetzzug mit dazu gehöriger Lotung und Temperaturbestimmung zu machen. Das Ergebnis war wie gewöhnlich, die schönsten Tierformen mussten in unsere Spiritusgläser hineinkriechen, aus denen nichts Lebendes wieder zurückkehrt. Die vielen eigentümlichen Tiere kratzten unsere Laune ein wenig auf, und das war sehr nötig, denn schon um 5 Uhr nachmittags wurde nach allen Richtungen hin, so weit das Auge reichte, festes Eis gemeldet. Uns blieb nichts weiter übrig, als das Schiff mit starken Trossen an einer Eisscholle zu vertäuen und wieder einmal ruhig abzuwarten. Die nun folgenden Tage waren keineswegs erfreulich.

Das Tagebuch berichtet:

Den 5. Januar. Beständiger Nebel, so dass wir nur in einer Entfernung von wenigen Metern sehen können. Am Nachmittag fiel nasser Schnee, und das Schiff wurde in eine weiche, weisse Decke gehüllt.

Den 6. Januar. Der Tag der heiligen drei Könige. Es hat während der Nacht ununterbrochen geschneit. Das Wetter ist milde, der Schnee lose und nass, er schmilzt und rinnt in Strömen. In der Offiziersmesse leckt es an verschiedenen Stellen durch das Skylight und die Decke, so dass es dort beständig tröpfelt. Am Vormittag hatten wir wieder einen reichlichen Schneefall. Die »Antarctic« mit Schnee bedeckt, – ein ungewöhnlich hübsches Hochsommerbild!

Am 8. Januar hatte sich das Eis wieder ein wenig gelockert, wenn auch nur unbedeutend, so dass wir am Vormittage ein paar Stunden vorwärts dampfen konnten. Wir hatten mit den letzten Eisforcierungen, die nach WSW. und SW. gerichtet waren, nicht viel gewonnen, wir hatten uns nur fester in die Bucht hineingebohrt. Die Gefahr war jetzt bedeutend erhöht, das Eis lag dicht, und kam jetzt ein Südwind, so sah es keineswegs angenehm für uns aus, denn wenn eine solche Eisfläche gegen das Ufer getrieben wird, bleibt ihr natürlich keine Wahl, sie muss sich zusammenschrauben, eine Eisscholle türmt sich auf die andere, und wehe dem, der dazwischen sitzt!

Aber warum sollten wir denn gerade östlichen oder südlichen oder irgend einen andern gefährlichen Wind haben? War es nicht gerade jetzt die Zeit der befreienden, erlösenden Westwinde? Und so hatten wir denn die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben, die Mitglieder der Winterstation an Bord nehmen zu können.

Mag sein, dass der Glaube gewöhnliche Berge versetzen kann, aber auf Eisberge versteht er sich nicht. Der 9. Januar brach mit Südwind an, der immer stärker wurde, und es schneite ganz gehörig. Hin und wieder vernahmen wir ein Krachen der Schiffsseiten und sahen auf, um uns zu überzeugen, was der Grund sein könne. Das Eis hatte angefangen zu schrauben, und die »Antarctic« sass fest wie in einem Schraubstock. Doch dachten wir vorläufig noch an keine unmittelbare Gefahr. »Sie kann viel aushalten!« sagte einer von unsern Kameraden. »So eine kleine Quetschung macht ihr nichts!« meinte ein anderer. Doch waren wir um das Steuer und den Propeller besorgt.

Am 10. Januar erwachte ich bei starkem südlichem Schneesturm. Der Wind pfiff unheimlich in der Takelage und peitschte Unmengen von Schnee durch die Luft. Wir konnten nicht fünf Meter weit sehen, so dicht war das Schneegestöber. Mit jeder Minute wurde das Schiff weisser, die Masten, der Schornstein und die Wanten waren mit einer Eiskruste überzogen.

Am Vormittage hatten wir nicht viel von den Eisschraubungen gemerkt, weswegen wir hofften, dass alles gut abgehen würde, aber gerade als wir nach Tische bei unserer kleinen Partie Karten sassen, fing das Schiff plötzlich an zu zittern wie Espenlaub, ein gewaltiger Krach jagte uns auf Deck hinauf. Jetzt hatte die Pressung eine kolossale Stärke angenommen, das Schiff stieg immer höher, während das Eis an seinen Seiten zu Mehl zermahlen wurde. Das Steuer machte uns grosse Sorgen, obwohl wir keine Verletzung daran entdecken konnten. Das Hinterteil stand vier Fuss über seiner normalen Lage, was uns jedoch keine besondere Furcht einflösste. Wenn sich das Schiff nur allmählich so hoch aus dem Wasser herausheben wollte, dass die Eisschraubung es nicht mehr erreichen konnte, so war es ja geborgen. Es stieg in der Tat mehr und mehr, und mit ihm stiegen unsere Hoffnungen.

Wie gewöhnlich schrieb ich am Abend mein Tagebuch und schloss mit den Worten: Der Sturm lässt nach. Möchte doch endlich eine etwas angenehmere Zeit für uns kommen! –

Ein Krach, als müsse das ganze Schiff in Trümmer zerstieben. Es kracht und knackt an allen Ecken und Kanten, und dann legt sich das Schiff nach Steuerbord hinüber ... Mit einem Sprung bin ich aus der Koje heraus, ziehe ein Paar Pantoffel auf die Füsse, nehme die Treppe in zwei Sätzen und eile auf Deck hinauf. Dort ist niemand zu sehen; ich eile nach dem Achterdeck, wo ich einen der Matrosen treffe. »Ist etwas passiert?« frage ich ihn. »Ja, ich weiss es noch nicht, aber –« Jetzt kommt der zweite Steuermann gelaufen: »Das Schiff ist zerquetscht, und das Wasser dringt wie ein Giessbach in den Maschinenraum ein!« Nun höre ich den ersten Steuermann rufen: »Alle Mann wecken!« Ich habe keine Zeit, länger hier zu stehen, sondern eile hinab, um mich anzukleiden. – Da ist ein Bleistift, der kann immer von Nutzen sein, – ein paar Schnupftücher, können auch nicht schaden, – ein Paar Fausthandschuhe, ja, die lasse ich nicht liegen. Schnell sehe ich alle meine Schreibtischschubladen durch, diese und jene Kleinigkeit lässt sich ja noch in die Tasche stecken. Fünf Minuten später bin ich fertig und eile wieder auf Deck hinauf, um an der Arbeit Teil zu nehmen.

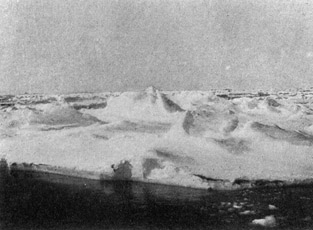

Die »Antarctic« zwischen Schraubeistälern

Da laufen die Matrosen durcheinander, jedoch in grösster Ordnung, keine Spur von Angst oder Zaudern, alle arbeiten systematisch unter Hochdruck, um wichtige Suchen, wie Proviant, Kleider und dergleichen zusammenzutragen, während andere die Pumpen in Gang setzen und das Hinterschiff untersuchen, um zu sehen, ob man das Leck etwa dicht machen kann.

K. A. Andersson und ich schütten währenddes eine Menge Salz achtern am Schiffe herunter, damit man zu dem Leck gelangen kann. Mechanisch heben wir einen Eimer mit Salz nach dem andern in die Höhe, während der Inhalt sich uns über Hals und Schultern ergiesst. Werden wir das Schiff wirklich seinem Schicksal überlassen müssen? Von Zeit zu Zeit rufen wir durch die Luke hinauf und fragen, wie es steht. »Die Pumpen halten das Schiff einstweilen!« lautet die Antwort von oben.

Während der ersten Stunden halten wir uns bereit, das Schiff zu verlassen, und ein Steg aus Planken wird auf eine Eisscholle hinaus gelegt, die stark und tragfähig aussieht. Indes scheint es, als könnten die Pumpen dem Steigen des Wassers vorbeugen, und allmählich tritt eine grössere Ruhe ein. Der Koch und der Steward sind mit der Bereitung des Essens beschäftigt, als sei nichts vorgefallen, und zur gewohnten Zeit versammeln wir uns um den Frühstückstisch unten in der Messe, wo die Ereignisse der Nacht besprochen werden. In Bezug auf die Grösse des Schadens wussten wir nur, dass das Steuer gebrochen und dass mehrere Rohre in der Maschine gesprungen waren. Das Leck schien sich am Achtersteven zu befinden.

Die Umarmung des Eises musste eisenhart gewesen sein. In der Messe hatte sich der Teppich gekrümmt, und die Decke im Maschinenraum war ein ganzes Stück von den Balken verschoben. In lebhaften Farben schilderte jeder seine Eindrücke von der Katastrophe.

Allmählich bildeten sich zwei Parteien an Bord, eine optimistische, deren Anführer Kapitän Larsen war, und eine pessimistische, die durch den zweiten Steuermann und den ersten Maschinisten vertreten wurde.

Larsen glaubte noch an einen glücklichen Ausgang der Sache, während der zweite Steuermann, Haslum, behauptete, das Achterschiff sei gänzlich zertrümmert, man würde damit nie mehr vom Fleck kommen. Der erste Steuermann meinte, man müsse Gewissheit haben, wie der Schaden beschaffen sei, ehe man sich über die Zukunft äussere. Vorläufig könnten wir noch nichts sehen, denn das Eis umschliesse das Schiff ganz fest von allen Seiten.