|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

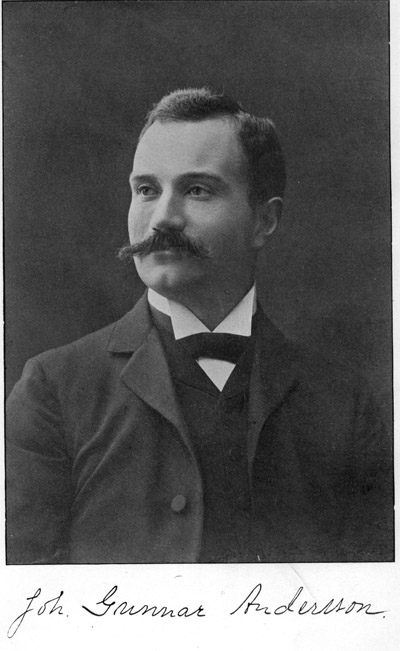

J. Gunnar Andersson.

Zu Anfang Oktober 1901 versammelte sich in Göteborg eine kleine Schar enthusiastischer Männer, um die erste schwedische Südpolarexpedition anzutreten. Es war in den letzten Tagen vor der Abfahrt der »Antarctic«. Einer nach dem andern langten sie an und begaben sich mit Lust und Eifer an die Arbeit. Es handelte sich um tausenderlei verschiedene Sachen, die noch fehlenden Proviant- und Ausrüstungsgegenstände mussten angeschafft, das ankommende Gepäck in Empfang genommen und verstaut werden usw.

Zu Anfang Oktober 1901 versammelte sich in Göteborg eine kleine Schar enthusiastischer Männer, um die erste schwedische Südpolarexpedition anzutreten. Es war in den letzten Tagen vor der Abfahrt der »Antarctic«. Einer nach dem andern langten sie an und begaben sich mit Lust und Eifer an die Arbeit. Es handelte sich um tausenderlei verschiedene Sachen, die noch fehlenden Proviant- und Ausrüstungsgegenstände mussten angeschafft, das ankommende Gepäck in Empfang genommen und verstaut werden usw.

Wir begannen schon gegen 6 Uhr des Morgens mit der Arbeit, waren den ganzen Vormittag auf den Beinen, assen des Mittags stehenden Fusses, oft in einer Seemannskneipe unten am Hafen, und arbeiteten dann wieder bis in den späten Abend, um den Tag mit einer freundschaftlichen Zusammenkunft zu beschliessen, die sich oft bis in den Morgen hineinzog. So verging diese Zeit mit wenig Schlaf, schwerer Arbeit und grosser Heiterkeit.

In dieser fröhlichen Gesellschaft befand ich mich als zufälliger Mitarbeiter, und als die »Antarctic« am 16. Oktober, von den herzlichen Wünschen Tausender begleitet, den Göteborger Hafen verliess, schloss ich mich für die kurze Überfahrt bis Sandefjord der Expedition an.

Unerfüllte Pflichten hielten mich noch in der Heimat zurück, und so sah ich denn am 19. Oktober mit Wehmut und Neid die »Antarctic« die Anker lichten und zum Fjord von Sandefjord hinausdampfen. Meine Gefährten gingen jetzt dem entgegen, was für einen jungen Naturforscher die Erfüllung der höchsten Wünsche, den Reiz des Lebens bedeutet.

Um die Neujahrszeit 1902 war auch ich fertig und frei. Am 17. Januar reiste ich von Göteborg ab, um mich über Liverpool nach Port Stanley zu begeben, wo ich mich der Expedition nach ihrer Rückkehr von der ersten Reise in das südliche Eismeer anschliessen wollte.

Ich hatte den Weg über Granton gewählt, um in Edinburg mit Mr. Bruce, dem Urheber der beabsichtigten schottischen Südpolarexpedition, zusammenzutreffen. In einer der fashionablesten Strassen hatte die Expedition ihr elegantes »Office«, und hier traf ich Mr. Bruce, der sich meiner dann während meines Aufenthalts in England auf das liebenswürdigste annahm. Eine Nachtfahrt mit der Bahn, die in Bezug auf Bequemlichkeit viel zu wünschen übrig liess, führte mich nach Liverpool, und am 23. Januar ging ich an Bord des Postdampfers »Orellana« von der Pacific-Linie, der nun für den nächsten Monat mein Heim bilden sollte.

Eine lange Ozeanreise dieser Art gestaltet sich immer ziemlich einförmig, ich hatte insofern noch Glück, als ich an Bord die Bekanntschaft interessanter Reisekameraden verschiedener Nationalitäten machte. Man bildet gar bald kleine Gruppen, je nach Geschmack und Sprachgemeinschaft, man promeniert und plaudert, man schläft ein Weilchen in einem der bequemen Ruhestühle oder beobachtet das Auftauchen und Verschwinden der fliegenden Fische und bewundert an dunkeln Abenden das Meerleuchten, das um das dahineilende Schiff aufblitzt. Wenn man Neigung dazu hat, kann man auch an allerlei englischem Sport teilnehmen und täglich um 12 Uhr einen Shilling in Wetten über die während der letzten 24 Stunden zurückgelegte Entfernung wagen.

Eine angenehme Unterbrechung bilden die Besuche in den Hafenplätzen, die von dieser Dampferlinie angelaufen werden. Von La Pallice aus sahen wir von weitem das alte La Rochelle liegen, in Coruña lernten wir ein Stück des schönen spanischen Küstenlandes kennen. Auf dem Tajo plauderten wir mit den geldgierigen Bootsleuten und in San Vincent lachten wir herzlich über die nackten Negerjungen, die in elenden Booten das Fahrzeug umschwärmten und nach ins Meer geworfenen Kupfermünzen tauchten.

Bei der Quarantänestation auf der Flores-Insel vor Montevideo setzten wir alle die Passagiere aus, die nach Buenos Aires oder landeinwärts über die Kordilleren nach Chile wollten, und dampften mit südlichem Kurs weiter, meinem Ziel, den Falklands-Inseln entgegen. Die drückende Hitze der Tropen war überstanden, die Luft war wieder frisch und erquickend.

Früh am Morgen des 21. Februar bemerkten wir im Meere zahlreiche von ihrem ursprünglichen Boden losgerissene und nun mit der Strömung umhertreibende Zweige von Macrocystis (Kelp), der eigentümlichen Riesenalge, die ganz charakteristisch für das subantarktische Gebiet ist, zu dem die Falklands-Gruppe gehört.

Bald sichteten wir auch voraus in der Ferne einen nebeligen Landstreif, der allmählich an Deutlichkeit zunahm, rundliche Bergkuppen und dazwischen Strecken leicht wellenförmigen Flachlandes, das Ganze völlig waldlos und von trübseliger, graubrauner Färbung. Auf der äussersten, nach Osten vorspringenden Landzunge erhebt sich ein Feuerturm, der die Einfahrt zu Port Stanley bezeichnet.

Bisher war das Wetter windstill und angenehm gewesen, kaum aber kamen wir unter die Küste, als wir Gegenstand eines der plötzlichen »overfalls« wurden, die hier zu den täglichen Erscheinungen gehören. Bei heulendem Sturm ging die »Orellana« in der Dämmerung im Stanley Harbour vor Anker.

Ungefähr einen Monat konnte es noch währen, bis die »Antarctic« von der ersten Sommerexpedition im südlichen Eismeer zurückerwartet wurde, und diese Zeit wollte ich zu einer naturgeschichtlichen Untersuchung der Inselgruppe benutzen, deren Geologie fast gänzlich unberührt dagelegen hatte, seit Charles Darwin im Jahre 1830 die ersten Fossilien von hier mit nach Hause brachte.

Das Land erscheint dem Auge des Fremden keineswegs einladend. Die kahlen rundlichen Bergrücken sind einander alle zum Verwechseln ähnlich, die Ebene trägt das einförmige, düstere Gepräge der Heide oder Steppe, und die weitausgedehnten Torfmoore sind heimtückische Schwankmoraste, in denen mehr als ein verirrter Reiter sein Pferd verloren hat oder selbst verschwand. Über diesem öden Lande weht fast beständig ein scharfer, durchdringender Wind, der oft zu einem orkanartigen Sturm anwächst oder in ein unangenehmes Wetter übergeht, das alle halbe Stunde zwischen Sonnenschein und Regengüssen wechselt.

Auch die kleine Hauptstadt sieht auf den ersten Blick wenig einladend aus. Draussen im Hafen liegen eine Menge alter, abgetakelter Schiffsrümpfe, die nach einer Havarie hierher bugsiert wurden und nun als schwimmende Speicher dienen. Unter den 900 Einwohnern Port Stanleys sind denn auch nicht viele, deren Geschichte nicht mit einem dieser Wracks draussen auf der Reede verknüpft wäre. Mutige, sorglose Seeleute, zum grossen Teil Skandinavier, die auf die grosse Fahrt gegangen waren, erlitten hier Schiffbruch, oder auch ihr arg mitgenommenes Schiff wurde kondemniert, und sie selber blieben hier zurück, ohne Lust oder Kraft, den Weg in die Heimat zurückzufinden, sie lassen sich auf den kleinen Küstenschonern anheuern oder suchen zufällige Arbeit und wandern zwischen den sechs »Hotels« der Stadt umher, um in einem Whisky alle Grübeleien über den Jammer des Lebens zu ersäufen.

Aber die kleine Kolonie hat auch einen Stamm von strebsamen, fleissigen, festansässigen Einwohnern, bei denen man die Fähigkeit der angelsächsischen Rasse wiederfindet, sich widrigen Naturverhältnissen anzupassen, sich durch Geselligkeit zu zerstreuen und an den Sitten des Mutterlandes zähe festzuhalten.

Während der Winterzeit wird die Einförmigkeit des Lebens nur durch die Ankunft der Postdampfer unterbrochen, die einmal monatlich von Europa und einmal von der Westküste Südamerikas hier anlangen. Wer von den »upper ten« in der Lage ist, eine Reise machen zu können, pflegt den Winter über fort zu gehen, nach England oder nach Buenos Aires. Aber mit dem Anfang des Sommers kommen die englischen Stationsschiffe von Montevideo herunter. Da pochen die Herzen der fröhlichen Stanley-Damen schneller in angenehmer Erwartung der Einladungen zu den heiteren Bällen auf den Kriegsschiffen, und von dem Kreuzer wird das elektrische Licht nach der »Assembly hall« der Stadt hinübergeleitet, wo die Marineoffiziere und die jungen Damen Port Stanleys eine kleine Pantomime vor einem geladenen bewundernden Publikum spielen.

Ich hatte in wenigen Tagen die Umgegend der Stadt durchstreift und wollte mich nun nach andern Teilen der Inselgruppe begeben. Hierzu bot sich mir eine vorzügliche Gelegenheit, indem mir der Chef des grössten, alles beherrschenden Handelshauses »Falkland Island Company«, den Vorschlag machte, als Gast der Kompanie auf einem ihrer Schoner nach West-Falkland zu gehen.

»Fair Rosamond« war einstmals eine junge Schöne, die feinste in »the Royal Squadron«, bewundert wegen ihrer eleganten Formen und ihres schnellen Segelns. Aber jetzt zur Zeit der Shamrocks, ist sie längst vergessen und kämpft gegen widrige Winde an der Küste Falklands, mit Mehl, Holzwaren, Wolle und Talg beladen.

Auch ihr Kapitän, der kleine bescheidene Greis Willis, hatte seine interessante Geschichte. Er erzählte gern von alten Zeiten, als er im Dienst der englischen Südamerika-Mission stand und mit ihrem Schoner »Allen Gardiner« zwischen dem Feuerland und der Missionsstation auf Keppel Island fuhr. Von dem schönen Fjordland, das ihre Heimat war, wurden die jungen Yagan-Indianerinnen nach dieser waldlosen, sturmumbrausten Insel West-Falklands gebracht. Wenn ihre Ausbildung nach ein paar Jahren als abgeschlossen angesehen werden konnte, führte Willis sie wieder nach dem Feuerland zurück. Als aber die argentinische Regierung Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts anfing, das Feuerland zu kolonisieren, wurde die englische Missionsstation in Ushuaia geschlossen, und die Ausschiffung von Indianern nach der Keppel-Insel hörte auf.

Wir sind eines Tages in Seal Cove an der Südküste der Ost-Falklands-Insel vor Anker und warten auf günstigen Wind.

Draussen vom Meer her rollt hohe See gegen die Bank, die unsern Ankerplatz schützt. An dem äusseren Rande dieser Sandbank überschlägt sich die schaumumränderte Dünung, spritzt hoch auf und fällt als blendend weisse Kaskade zwischen einige aufragende Felsklippen hinab. Mit geschwächter Kraft gleitet die Dünung weiter, über die Untiefe hin. In ihrem leisen, rollenden Wellenrhythmus heben und senken sich gelbe Blättermassen, die auf der Oberfläche schwimmen, aber mit schlanken Stämmen, deren Länge 50 m und mehr betragen kann, auf dem Meeresboden wurzeln. Es sind dies die Riesenalgen der Südsee, »the Kelps«, die hier an vielen Stellen das Meer in einer Ausdehnung von ein oder zwei Kilometern vom Strande entfernt, dort, wo der Grund felsig ist, völlig ausfüllen. So intim gehört dieser Riese der Meeresflora mit dem Bilde der Falklands-Inselküsten zusammen, dass der Volkshumor ihren Namen auf die Bewohner, »the Kelpers«, übertragen hat.

Die Untiefe erstreckt sich vom Lande aus bis an eine mit Grasbüscheln (Tussock) bewachsene Insel, die schon aus der Ferne den Blick auf sich zieht, sie ist von freundlich hellgrüner Farbe, leicht gewölbt und bis an die Flutgrenze bewachsen. Dicht zusammengedrängte Büschel von einem Meter oder mehr im Durchschnitt, eine halbvermoderte Masse von welken Blattscheiden, aus denen die frischen Halme bis zu einer Länge von 1,5 m aufschiessen, – das ist der Anblick, den dies Riesengras des Meeresstrandes gewährt.

Tussockbewachsene Insel. Port Stephens

Zwischen den Tussocks hindurch laufen schmale, sich windende Gänge, auf denen man in das Innere der Insel eindringen kann. Es sieht so aus, als seien diese Pfade die Schleichwege von Tieren. Vorsichtig kriechend muss man sich auch auf ihnen vorwärts bewegen, weil man hier ganz plötzlich dem Beherrscher dieser Tussock-Wälder gegenüberstehen kann, einem stattlichen Seelöwen, der mit rasender Eifersucht seine kleiner gewachsenen Weibchen bewacht. Er steht seinen Mann, er brüllt wütend, und wenn man sich nicht in acht nimmt, kann er mit einem einzigen fürchterlichen Biss den Eindringling auf entsetzliche Art verstümmeln.

Als die ersten Ansiedler nach den Falklands-Inseln kamen, wuchs das Tussock-Gras noch auf den Hauptinseln, wo es an manchen Stellen einen dichten, üppig grünenden Rand am Strande bildete. Aber die Schafherden haben den Graswuchs zerstört, und an vielen Stellen ist er durch kahle Flugsandfelder ersetzt. Nur auf den kleinen Inseln, wohin man die Schafe nicht geschleppt hat, gedeiht das Tussock-Gras nach wie vor.

Port Stanley

Wir haben noch immer widrigen, schwachen Wind. Es wird langweilig, mit dem Schiffer zu schwatzen oder auf Deck auf und nieder zu wandern und einem finnischen Matrosen zu lauschen, der den lieben, langen Tag seinen Quetschwalzer auf der Handharmonika spielt. Ich bitte um ein Boot und fahre an Land.

Falkländisches Strandbild mit einem Kelp-Gänsepaar (Chloëphaga hybrida). Vor dem Strand ist ein Gürtel der schwimmenden Blättermassen der Macrocystis sichtbar

Eine Strecke vom Ufer entfernt, am Rande der Kelp-Masse, schwimmen ein paar grosse, graugesprenkelte entenartige Vögel (Tachyeres cinereus). Sobald das Boot herankam, entflohen sie. Ihre kurzen Flügel eignen sich nicht zum Fliegen, aber sie rudern damit über die Wasserfläche dahin. Der Schaum spritzt um sie auf, während sie das Wasser mit kurzen, klatschenden Flügelschlägen peitschen, und sie hinterlassen ein förmliches »Kielwasser«. Diese eigentümliche Art und Weise, sich vorwärts zu bewegen, hat ihnen den Namen »Steamducks«, in gewöhnlicher Sprache »Steamers«, verschafft.

Auf einer bei Ebbe trocken liegenden Felsplatte steht ein anderes malerisches Vogelpaar, das Männchen blendend weiss, das Weibchen mit einer schönen, buntfarbigen Zeichnung. Es ist die Kelpgans (Chloëphaga hybrida), der charakteristische Vogel des falkländischen Ebbestrandes. Ganz phlegmatisch schritten sie ruhig weidend zwischen den kleinen Algen umher, die zwischen den von der Dünung umspielten Felsplatten wachsen, und liessen sich gar nicht stören, als ich ganz nahe heranschlich, um sie mit meiner Kamera zu knipsen.

Unerschrockenheit ist übrigens ein Zug, durch den sich fast die ganze falkländische Vogelwelt auszeichnet.

Gruppe von Möwen (Leucophaeus Scoresbyi)

Oben am Strandabhang liegt eine Schar der allerliebsten, rotschnäbeligen und rotbeinigen Scoresby-Möwe (Leucophaeus Scoresbyi). Sie fühlen sich so sicher, wie die zahmen Tauben auf einer Strasse der Stadt, diese kleinen, zierlichen Möwen, die aufstehen und von dannen trippeln, wenn man in ihre Nähe kommt, sich aber gleich wieder hinlegen.

In einer kleinen Lagune schwimmen ein paar Entenfamilien von ganz kleiner Art, und auf dem niedrigen Lagunenwall weidet eine Schar Landgänse das feine, saftige Gras ab. Mitten in diesem Idyll wandern Matrosen mit ihren Hagelflinten. Die Enten fliegen schon beim ersten Schuss auf, die Gänse aber sind ruhiger, erst rücken sie ein wenig zur Seite, dann kehren sie wieder zurück und sehen sich nach ihren gefallenen Kameraden um. Plötzlich aber wird eine von ihnen durch ein Hagelkorn ängstlich gemacht, und in einem Nu erhebt sich die ganze Schar, fliegt in einem Bogen über das Meer dahin, schwebt zurück über die Lagune und lässt sich schliesslich auf einem Hügelabhang, kaum hundert Meter von dem ersten Lagerplatz entfernt, nieder.

Draussen in der Bucht liegen ein paar Schwäne. Sie sind vorsichtig und scheu, diese stolzen Einsiedler. Einer der Matrosen versucht, an den Strand hinabschleichend, sich ihnen auf Schussweite zu nähern, während der andere mit dem Boote heranrudert. Stets aber wissen sie einen passenden Abstand zwischen sich und die Verfolger zu legen. Schliesslich fliegen sie auf und verschwinden über die Insel hinweg.

Während der Jagd auf die Schwäne bin ich einsam am Landungsplatz zurückgeblieben. Hier am abfallenden Strand befindet sich ein kleiner »greenpatch«, ein üppig grünender Teppich von feinem, kurz gewachsenem Gras, ein angenehmer Gegensatz zu der welken, graugelben Grasdecke, die sich innerhalb des Küstengürtels meilenweit in das Land hinein erstreckt mit verwilderten, einförmigen Wellenformen. Die Bewohner nennen diese Grasteppiche »goose-green«, weil sie die beliebtesten Weideplätze der Gänse sind, und es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass die Vögel, indem sie den Boden düngen, zu der Üppigkeit der Vegetation beitragen. Hier ist auch das beste Feld für den Insektensammler.

Auf diesen waldlosen Inseln, über die fast beständig ein scharfer Wind hinstreicht, ist die Insektenwelt wenig sichtbar. Der Sammler bekommt nur eine sehr magere Ernte in seinen Ketscher, und eine oberflächliche Untersuchung würde sicher zu dem Eindruck verleiten, dass sich die ganze Insektenfauna hier auf einen vereinzelten Käfer, einige Fliegen und eine geringe Anzahl Schmetterlinge beschränkt, die zum Vorschein kommen, wenn die Vegetation in Blüte steht. Das Geheimnis aber besteht darin, dass die Mehrzahl der kleinen Tiere im Verborgenen lebt. Man braucht sich nur auf den grünen Teppich zu legen und einen der flachen Steine umzudrehen, die hier und da zerstreut liegen, um ein Laufen, Hüpfen und Krabbeln, einen völligen Wirrwarr von kleinem Getier zu entdecken. Dort sucht ein Tausendfuss mit schnellen, sich windenden Bewegungen ein neues Versteck, hier eilen ein paar Käfer dahin, dort kriecht eine grosse, schön gefärbte Spinne. Und dann dies Gewimmel von den allerkleinsten! Akariden, so gross wie ein Stecknadelknopf, einige gelb oder grauweiss, schnelle Läufer, schwer zu fangen, andere schwarz oder dunkelbraun, kleine glänzende Kugeln mit langsamen Bewegungen. Schliesslich darf man die Poduriden nicht vergessen, diese einfachsten aller Insekten, ein kleines, länglich schmales Gewürm mit drei Paar flinken Beinen und einer Sprunggabel, mit deren Hilfe sie mächtige Sprünge machen.

Alle diese Geschöpfe scheinen lichtscheu zu sein. Nach der Art und der Beschaffenheit ihrer Bewegungsweise eilen sie von dannen, um ein neues Versteck unter den Halmen des Feldes und dem Kies am Strande zu suchen, oder sie kehren auch unter ihren alten Stein zurück.

Während ich hier fast unbeweglich liege, dies Gewürm erforschend und es in kleine Glasröhren sortierend, gleitet hin und wieder ein dunkler Schatten an mir vorüber über den sonnenbeschienenen Grasteppich. Aus alter Erfahrung weiss ich schon, was das ist, ein schwarzer Vogel von der Grösse eines Raben umkreist mich, ein in seiner Lebensart an die Aasgeier erinnernder Raubvogel, Ibycter australis. Er hegt offenbar Interesse für mich und kommt mir immer näher. Schliesslich steht er, als ich aufsehe, so dicht über meinem Kopf, dass ich unwillkürlich zusammenschrecke. Sein Blick ist finster und hinterlistig, er ist offenbar ein unangenehmer Kamerad. Man erzählt, dass er auf einen schlafenden Hund herabstösst, und dass er verwundete Vögel anfällt.

Übrigens haben die Falklands-Inseln auch einen wirklichen Aasgeier (Oenops falklandica).

Nachdem ich am Strande eingesammelt hatte, was an Insekten zu finden war, machte ich eine Wanderung landeinwärts.

Höhen und Täler sind mit dürftigem Gras bedeckt, und die Heidehügel mit Rauschbeeren (Empetrum rubrum) bewachsen, eine Flachebene mit unzähligen kleinen Wellen in verwirrender Einförmigkeit, das ist der Charakter dieser trübseligen, wüsten Einöde. Hier und da begegnet mir eine Schafherde, und an den kleinen Gewässern, die in den flachen Tälern über ein moosiges Bett sickern, weiden vereinzelte Paare der grossen Landgans (Chloëphaga magellanica). Von einem Hügel, der ein klein wenig höher ist, als die übrigen, kann ich fast den halben südlichen Teil der Ost-Falklands-Insel überblicken. Ganz in der Ferne, nach Norden zu, erheben sich die runden Bergrücken der Wickham Heights zu einer Höhe von 700 Metern, die Gipfel sind leicht mit frisch gefallenem Schnee gepudert, und nach beiden Seiten, nach Westen und nach Osten, erglänzt das Meer, das mit langarmigen Buchten tief in das Land hineingreift. Weit draussen am Saum des Meeres liegt ein ganzer Schwarm kleinerer Inseln, von den schaumweissen Köpfen der Ozeanwellen umbraust.

Mitten auf dieser öden Ebene erhebt sich eine kleine Hirtenhütte. Einsamer kann man sich kaum die Wohnung eines Menschen vorstellen. Ein Drahtbauer zur Verwahrung des Schaffleisches, ein kleiner Kohlgarten, von einer Steinmauer umfriedigt, ein Gatter, an das die Pferde angebunden werden, und dann ein Torfhügel, das ist alles, was es hier zu sehen gibt, sonst nur die leere, wellenförmige Ebene rings umher. Im Winter ist es noch einsamer hier. Der Schneeschlamp macht den »Camp« oft unfahrbar, und bei den Wirbelstürmen ist der Reiter auf der pfadlosen Ebene ganz dem Zufall überlassen.

Arch Island

Der Schäfer kommt mir schon von weitem entgegen und ladet mich in die Hütte ein. Er ist überglücklich, als ich ihm ein wenig Tabak geben kann, den er so lange entbehrt hat, und seine Frau setzt mir frisch gemolkene Milch und selbstgebackenen Weizenkuchen vor.

Während ich da sitze und mit den gemütlichen Leuten plaudere, kommt ihr halberwachsener Junge auf die Hütte zu geritten. Er ist ein munterer Bursche mit scharfem Auge und schlagfertigem Munde, ein echter »Kelper«, der hier draussen geboren ist. Die Heimat seiner Eltern im schottischen Hochland kennt er nur von Hörensagen, bis nach Port Stanley ist er noch nicht gelangt, aber er hat die Küstenschoner der Falklands-Kompanie unten in den nächst gelegenen Häfen, in North Arm und Port Darwin, gesehen, und einmal sogar ein Kriegsschiff, das vor Lively Island vor Anker ging. Er ist ein Pferdefreund und sattelfest, Besitzer von drei Schäferhunden und Kenner aller Furten im »Camp«, auch versteht er sich auf das Anfertigen von Peitschen mit künstlichem Flechtwerk.

Endlich sind wir bei schwachem, günstigen Wind an die Südküste der West-Falkland-Insel gelangt. Das Land ist hier bergiger und ragt mit hohen, oft unzugänglichen, senkrecht abfallenden Küsten aus dem Meere auf. Port Albemarle war der erste Ankerplatz auf dieser Insel, die gegen das Meer durch eine schmale Inselmauer, Arch Islands, geschützt wird. Diese Mauer fällt nach der See zu schroff ab, ist von mächtigen, regelmässigen Schluchten durchzogen und an einer Stelle völlig durchbrochen, so dass sie ein kolossales Torgewölbe bildet.

Am Morgen des 17. kreuzten wir bei frischer, südwestlicher Brise durch Port Albemarle hindurch. Ein Schwarm von Delphinen begleitete eine Weile das Schiff. Sie hielten sich mit Vorliebe in dem schäumenden Kielwasser auf und folgten ohne Anstrengung dem Schoner, der mit vollen Segeln durch die Inseln hindurchsauste.

Lange fesselte uns das amüsante Spiel dieser dunkeln, torpedoförmigen Körper, die von Zeit zu Zeit einen flüchtigen Schimmer der weissen Kehrseite blicken liessen, während sie neckisch und geschmeidig bald langsam dahinglitten, bald in schnellen, drolligen Stössen vorwärts schossen.

Bald aber wurde der Wind böig und schwer. Die Wellen ergossen sich über das Deck des kleinen Seglers, und ich zog mich in die Kajüte zurück. Als ich eine Stunde später durch die Luke guckte, gingen wir dicht unter der südlichsten Spitze von West-Falkland, bei Kap Meredith, gerade über Stag. Hier ward mir ein Anblick, wie ihn noch kein sachkundiges Auge gesehen, ein Profil des hohen, steilen Ufers, das mir ein ganzes Kapitel aus der geologischen Geschichte dieser Inseln veranschaulichte. Der Schoner entfernte sich schnell von der Küste, aber es gelang mir, mit der Kamera und der Feder schleunigst festzuhalten, was ich hier sah. An der Hand der Beobachtungen, die ich im September desselben Jahres gelegentlich eines von der Landseite aus hierher unternommenen Besuches gemacht habe, kann ich in aller Kürze eine Schilderung des Küstenprofils geben:

Der obere Teil des steilen, felsigen Ufers besteht aus fast wagerechten Sandsteinlagern, zu der mächtigen devonischen Sandsteinformation gehörend, die überall auf den Falklands-Inseln das Grundgestein bildet. Hier an diesem Punkt liegt ausnahmsweise die Unterlage dieser Formation sichtbar über der Meeresfläche. Sie ist zusammengesetzt aus Granit und Gneis, sowie schräg abfallenden Schichten, die wahrscheinlich aus dunkeln kristallinischen Schiefern gebildet sind. Diese ganze untere Formation erinnert auffallend an die ältesten Bildungen der Erdkruste, das Urgebirge, so wie wir es z. B. aus gewissen Teilen Schwedens kennen. Die schräg abfallende Lage des Gesteins ist offenbar nicht die ursprüngliche, sondern beruht auf späteren Umwälzungen, die jedoch älter sind als der wagerecht gelagerte Sandstein. Über die Zeiträume, welche einerseits die Bildung des Urgebirges und anderseits die Ablagerung des devonischen Sandsteins bezeichnen, können wir übrigens aus dem Profil einen interessanten Verlauf herauslesen. Die Grenze zwischen den beiden Formationen wird von einer wellenförmigen Oberfläche gebildet, die die vertikale Schicht des Urgesteins abschneidet, und dadurch entstanden ist, dass ihre oberen Teile zerstört, abgenutzt und von Kräften weggeschafft wurden, die wir nicht genauer kennen, unter denen aber abrinnendes Wasser oder die Brandung an einem ehemaligen Meeresstrand wahrscheinlich eine Hauptrolle spielen. Auf der so entstandenen Abrasionsfläche hat sich dann später der Sandstein abgelagert.

Dies Profil, das ein klares Licht auf die älteste geologische Geschichte der Falklands-Inseln wirft, ist von besonderer Bedeutung, da eine zuverlässige Kenntnis der Unterlage der Sandsteinformation eine notwendige Voraussetzung bildet, um das geologische Verhältnis dieser Inseln zu dem südamerikanischen Festlande bestimmen zu können.