|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kapitän S. A. Duse

Wo befand sich die »Antarctic«? Hatte Larsen einen Weg an der Aussenseite der Joinville-Insel gefunden, oder lag das Packeis noch als undurchdringliches Hindernis da draussen? Offenbar hatte, während wir uns auf der Schlittenfahrt befanden, niemand das Depot besucht, aber wenn der östliche Weg versperrt war, konnten wir die »Antarctic« jeden Tag zurückerwarten. Vielleicht würde sie kommen, während wir in tiefem Schlaf lagen. Wenn dann Haslum an Land kam, würde er ganz leise den Kopf durch die Zeltöffnung stecken und uns mit einem freundlichen »Guten Morgen« begrüssen.

Wir hatten das grosse Zelt aufgeschlagen und uns darin aufs beste eingerichtet. Das kleine Schlittenfahrtzelt sollte als Aufbewahrungsraum für allerlei Sachen dienen.

Jetzt fingen wir wieder an, die Nacht hindurch zu schlafen, und den Tag in Arbeit und Bewegung zu verbringen. Hier unten zwischen den dunkeln schneefreien Felsen brauchten wir das Sonnenlicht nicht zu fürchten, und um Mitternacht wurde die Dämmerung jetzt mit jedem Tag tiefer.

Duse hätte hier interessante Kartierungsarbeiten ausführen können, wenn wir nicht das Unglück gehabt hätten, in dem Schneesturm zwischen dem 9. und 10. Januar unsern kleinen Messtisch zu verlieren. Jetzt musste er sich damit begnügen, eine kleine Kartenskizze (siehe S. 168) zu machen, die jedoch ein in Anbetracht der Verhältnisse sehr gutes und wertvolles Bild von unserm kleinen Winkel gibt, dem er dann später einmal in den dunkeln Tagen, wo der Gedanke an eine schönere Zukunft die hauptsächlich aufrecht erhaltende Kraft war, den schönen Namen Hoffnungsbucht beilegte.

Ich war so glücklich, hier gleich ganz beachtenswerte geologische und zoologische Funde zu machen, die mir während der ersten Wochen vollauf zu tun gaben.

Schon als ich das erste Mal nach dem kleinen See hinaufging, um Wasser zu holen, sah ich darin zahlreiche Exemplare eines kleinen Krusters, eines Copepoden, der folglich das erste, auf dem eigentlichen Südpolargebiet beobachtete Süsswassertier ist. Ich hatte kein Planktonnetz bei mir und musste die Tiere eins nach dem andern mit einem Esslöffel herausschöpfen. Das Röhrchen mit den kleinen Krebsen war ein Kleinod, das in unserer dunkeln Winterwohnung sorglich gehütet und später auf die Schlittenfahrt nach Snow Hill mitgenommen wurde. Der Copepode ist jetzt von Dr. Sven Ekman untersucht worden. Er gehört nach seiner Mitteilung zu der aus Südamerika, Australien und von der Kerguelen-Insel bekannten Familie Boeckella und ist nahe verwandt mit einer patagonischen Art, B. Entzii.

Schon am Tage nach unserer Rückkehr von der Schlittenfahrt fand ich auf meiner ersten geologischen Exkursion in einem Steinblock einen undeutlichen Abdruck von einem versteinerten Farnkraut. Dieser Fund spornte mich zu weiterem Suchen an, und bald hatte ich in dem kleinen Zelt eine ganze Sammlung von Steinplatten liegen, reich an Überresten von Farnen, Cykadeen und Nadelbäumen. Es war mir schon jetzt klar, dass ich hier eine fossile Flora aus der Trias- oder der Jurazeit entdeckt hatte, also eine vollständige Neuigkeit auf dem Südpolargebiet und von unabsehbarer Bedeutung für die Kenntnis des früheren Klimas der Erde. Mit frohem Eifer ging ich deswegen Tag für Tag auf die Suche nach neuen Überresten des versteinerten Waldes.

Aber die Wanderungen über diese mit scharfkantigen Steinen bestreuten Hügel übten eine zerstörende Wirkung auf unser Schuhzeug aus, das, als wir das Schiff verliessen, frisch versohlt und mit Eispickeln versehen war. Ich musste hier an eine Äusserung denken, die mein alter Freund Kolthoff 1898 auf einer Nordpolarexpedition machte, als wir auf einem wüsten Gebiet arbeiteten: »Es ist, als patschte man in einem Hügel von zerschlagenen Flaschen herum!« Halbe Sohlen und Absätze verschwanden schnell, die Randsohlen bekamen grosse Löcher und lösten sich vom Oberleder. Infolge meiner geologischen Exkursionen verschliss ich meine Schuhe schneller als die Kameraden, aber Ende Februar gab darin niemand dem andern etwas nach. Während wir unsere Winterwohnung bauten, humpelten wir mit klaffenden Löchern an der Unterseite des Schuhzeuges umher, Schnee und Kälte drangen schnell durch die zerlumpten, schmutzigen Strümpfe direkt bis auf den Fuss. Um nicht mit den blossen Füssen auftreten zu müssen, befestigten wir jeden Morgen Lappen aus Seehundsfell mit Schnüren unter den Füssen. Die Sache hatte auch ihre komische Seite, wir stellten fest, dass wir bald die Fussnägel abschneiden konnten, ohne die Schuhe auszuziehen. Der Scherz ist vielleicht brutal, aber unsere Lage war es ebenfalls. Es war das erste Mal, dass uns die bittere Not mit ihren harten Krallen anfasste.

Pflanzenfossilien enthaltende Schichten, Flora-Berg. Winterstation. Die Hoffnungsbucht

Cladophlebis. Aus der Juraflora bei der Hoffnungsbucht, ½ natürl. Gr.

Jede Stunde erwarteten wir die Rückkehr der »Antarctic«. Als wir uns am 31. Januar alle drei auf eine Exkursion über den Talgletscher begaben, hinterliessen wir im Zelt ein Schreiben mit der Nachricht, wohin wir gegangen seien, und waren ganz unruhig bei dem Gedanken, dass wir durch unsere Abwesenheit möglicherweise das Schiff zurückhalten könnten. Aber unsere Sorge, war unnötig.

Eines Mittags, als ich von einer Wanderung zwecks Einsammlung von Fossilien heimkehrte, lag ein dichter Nebel über dem ganzen Sund. Plötzlich bleibe ich stehen: Aus dem Nebel taucht ein wohlbekannter Umriss auf: die »Antarctic« mit Rumpf und Masten. Dann verdichtete sich der Nebel von neuem, und das Schiff entschwand meinen Blicken. Ich stürzte nach dem Lager hinab und teilte den Kameraden meine Wahrnehmung mit so treuherziger Miene mit, dass sie eine lange Weile mit mir auf dem kleinen Flügel vor dem Zeltplatz stehen blieben und in den undurchdringlichen Nebel hineinstarrten. Schliesslich ermüdeten wir denn doch und begaben uns an unser Mittagessen im Zelt. Inzwischen lichtete sich der Nebel, und nun erhielten wir eine Erklärung für meine Vision. Was im Nebel eine so verwirrende Ähnlichkeit mit der »Antarctic« gehabt hatte, erwies sich jetzt als die dunkeln Konturen des senkrechten Abhanges eines plateauartigen Eisberges, der draussen im Sunde, mitten vor unserer Bucht lag.

Oft gingen wir auf das Inlandeis hinauf, von wo aus wir eine freie Aussicht nach Norden auf den Bransfield-Sund wie auch nach Süden über den Golf hatten. Der Antarctic-Sund wurde im Laufe des Januar frei, so dass wir Anfang Februar fast bis zur Rosamel-Insel offenes Wasser hatten, aber hier an der Mündung des Golfes wechselten die Eisverhältnisse schnell. Am 30. Januar wie auch am 3. und 6. Februar lag die Rosamel-Insel in eisfreiem Wasser da, und eine breite, offene Wasserfläche, erstreckte sich tief in den Golf hinein, am 10., 17. und 20. Februar jedoch war der südliche Teil des Sundes wieder mit Packeis angefüllt, am 23. war die Insel wieder eisfrei und dieselbe breite, offene Wasserfläche erstreckte sich in den Sund hinein. Am 3. März kehrte Grunden von einer Wanderung auf dem Inlandeise mit der Nachricht zurück, dass der ganze Golf, soweit er habe sehen können, eisfrei sei, zehn Tage später sahen wir jedoch wieder viel Eis in dem südlichen Teil des Sundes. In diesem Zusammenhang muss noch erwähnt werden, dass wir Ende Februar einen Fehler in unserer Zeitrechnung machten. Wir hatten keinen Kalender bei uns und konnten uns nicht darüber einigen, ob das Jahr 1903 ein Schaltjahr sei oder nicht. Um jedoch den Vorteil zu haben, die »Antarctic« noch einen Tag länger erwarten zu können, ehe die gesetzte Frist verstrichen war, stimmten wir dafür, dass es ein Schaltjahr sein sollte. Auf diese Weise kamen wir von nun an einen Tag in Rückstand. Die hier angegebenen Daten sind korrigiert. Zu beachten ist noch, dass wir den siebzehnten Mai am 18. Mai und den Mittsommertag am 25. Juni usw. feierten. Wahrscheinlich beruhten diese wiederholten Blockierungen um die Rosamel-Insel auf dem Umstande, dass von Zeit zu Zeit neue Eismassen aus dem Golf in den Antarctic-Sund gepresst wurden.

Mit dem Wechsel des Treibeises wechselten unsere Vermutungen über das Schicksal der »Antarctic«. Würde sie unverrichteter Sache von Osten her zurückkehren, oder würde sie vielleicht aus Süden kommen, flaggengeschmückt, mit Nordenskjöld und seinen Kameraden an Bord und mit einer heiteren Lösung des dunkeln Rätsels? Von den Höhen oberhalb des Lagerplatzes sahen wir oft sonderbare Dinge in der Richtung auf die d'Urville-Insel zu. Dort befanden sich zahlreiche Eisberge, deren Lage sich mit Wind und Sturm veränderte. Wenn sich dann der Nebel da draussen bald verdichtete, bald hob, oder Schatten und Sonnenlichter unter jagenden Wolken über die Eisriesen dahinhuschten, nahm wohl der eine oder der andere von ihnen die Form eines Schiffes an, das seinen Kurs auf unsere Sehnsuchtsbucht zu richtete.

Aber die Tage vergingen und aus den Wochen wurden Monate, ohne dass die »Antarctic« wiederkehrte. Die Notwendigkeit, hier überwintern zu müssen, wovon wir früher nur als unbestimmte Möglichkeit gesprochen hatten, nahm jetzt allmählich die Form einer drohenden Gewissheit an. Mit nur zwei vom Sturm zerrissenen Zelten und einem unzulänglichen Proviantvorrat ausgerüstet, standen wir dem Polarwinter gegenüber. Es handelte sich darum, der Natur die allereinfachsten Mittel zur Erhaltung unseres Lebens: Wohnung, Speise und Feuerung abzuringen.

In Bezug auf den Arbeitsplan für den Bau einer Winterhütte waren wir uns bald einig. Solide Wände aus Steinblöcken sollten in Manneshöhe aufgeführt werden, als Dachsparren wollten wir den Schlitten und einige Pfähle, Bretter und dergleichen verwenden und darüber die alte Persenning breiten, die wir bisher zum Schutz über unser Proviantdepot gedeckt hatten. Innerhalb dieser Hütte wollten wir dann das grosse Zelt errichten, nachdem wir das Dach plattgemacht und den unteren Umfang verkleinert hatten, so dass es eine annähernd kubische Form erhielt. Hierdurch erzielten wir einen doppelten Schutz gegen Wind und Kälte.

Lagerplatz

Als Baustelle erwählten wir den ebenen und einigermassen trockenen Platz neben dem grossen Zelt, das stehen bleiben und uns als provisorische Wohnung dienen sollte, bis das Haus zum Einzug bereit war.

Glücklicherweise lagen rings um unser Lager herum hinreichend Felsblöcke und grosse, flache Steine, die sehr geeignet zu Baumaterial waren. Schon am 11. Februar begannen wir unsere Arbeit, indem wir einige Steine zusammentrugen, im Grunde mehr als Zeitvertreib und ohne ernstlich daran zu denken, dass wir gezwungen sein konnten, unsere Baupläne zur Ausführung zu bringen. Zwei Tage später fertigte Grunden aus ein paar Zeltstangen und ein paar Brettern eine Bahre an, und auf diese luden dann abwechselnd zwei von uns die Steinblöcke, die von dem dritten aus dem schon etwas gefrorenen Boden losgebrochen wurden. Am 17. legten wir einen vollständigen Grund zu den am Boden bedeutend mehr als meterdicken Mauern, die von nun an mit jedem Tag an Höhe zunahmen und deren Lücken und Spalten mit kleinem Strandkies ausgefüllt wurden, den wir zur Ebbezeit an dem trocken gelegten Strande sammelten.

Wir arbeiteten jedoch noch in grösster Musse, und einige von den schönen Tagen Ende Februar wurden zu einer grossen Pinguinschlachterei verwendet. Anfang März aber wurde es eine Lebensfrage für uns, das Haus so bald wie möglich fertig zu stellen. Wir gingen nun schnell zu einer ziemlich exklusiven »Naturdiät« über, die hauptsächlich aus Pinguinsuppe bestand. Um an unserm kleinen Salzvorrat zu sparen, kochten wir diese mit einem Zusatz von Seewasser. Die darin enthaltenen Magnesiumsalze riefen anfangs bei uns allen dreien heftige Diarrhoeanfälle, verbunden mit entsetzlichen Kolikschmerzen, hervor. Die Kälte während der stürmischen Nächte trug auch dazu bei, dies Übel zu verschlimmern. Oft mussten wir mehrmals im Laufe einer Nacht aus dem Schlafsack kriechen und kaum halb angekleidet in die Finsternis und den wirbelnden Schneesturm hinaus stürzen. Auch der Zustand des Zeltes verschlechterte sich schnell bei dem schrecklichen Unwetter. Grunden, den wir zum »Zeltmeister« ernannten, hatte grosse Mühe, das Zelttuch mit hinreichend vielen und schweren Steinblöcken zu belasten, um uns gegen die Gefahr zu schützen, eines Nachts mit samt dem Zelt ins Meer hineingeweht zu werden. Jeden Morgen nahm Grunden auch seine Segelnadel zur Hand, um die Risse zusammen zu nähen, die der Sturm während der Nacht in das Zelttuch gerissen hatte. Unten am Boden war das Zelt schliesslich ganz zerfetzt, und nach stürmischen Nächten lagen zuweilen kleine, leichte Schneewehen über den Schlafsäcken.

Der Winter brach jetzt schnell herein. Der Bach, aus dem wir Wasser geschöpft hatten, versiegte, und der See war mit so dickem Eis bedeckt, dass wir nur mit Mühe eine kleine Wake offen halten konnten. Der Wellengischt, der bei den kalten Stürmen um die Strandklippen aufbrauste, gefror zu einer stellenweise meterdicken Kruste, die den Strand wie eine weisse Borte umsäumte.

Otozamites. Aus der Juraflora an der Hoffnungsbucht. Natürl. Gr.

Diese Zeit, ehe unsere Hütte fertig wurde, war die schwerste während der ganzen Überwinterung. Erschöpft von den anhaltenden Diarrhöeanfällen, und vor die Möglichkeit gestellt, falls das Zelt zu Fetzen zerrissen wurde, mitten im Schneesturm buchstäblich auf freiem Felde dazusitzen, sahen wir uns gezwungen, die Kräfte bis aufs äusserste anzuspannen, um bald unter Dach zu kommen.

Den 6. März wurde unsere Hütte mit Schnee angefüllt, aber schon am nächsten Tage schaufelten wir sie trotz des anhaltenden Sturmes wieder leer und setzten unsere Arbeit fort. Am 8. war der Wind noch stark, aber das Schneegestöber hatte aufgehört; am 9. arbeiteten wir bei zunehmendem Schneesturm, der am nächsten Tage so heftig war, dass wir uns zur Untätigkeit gezwungen sahen. Aber im Laufe des 11. besserte sich das Wetter. Der Schlitten wurde nun in umgekehrter Lage als Dachfirst eingebaut, und die Mauern ragten fertig auf. Der 12. war ein harter Arbeitstag. Duse nähte einen Teppich aus Pinguinhaut zusammen, der als Isolierung gegen den gefrorenen Boden unter die Bodenpersenning des Zeltes gelegt werden sollte. Grunden flickte die alte Persenning, die uns als Dach dienen sollte, und ich fegte mit dem Flügel eines Riesensturmvogels allen Schnee aus dem Hause. Dann waren wir alle behilflich, die Dachsparren zu befestigen, die ausser dem Schlitten aus drei langen Planken, ein paar Schneeschuhstäben, zwei grossen Holzscheiben sowie den Böden und den Dauben eines geleerten und zerschlagenen Brotfasses bestanden. Als dies alles getan war, stellten wir das Zelt hinein und legten die Dachpersenning auf, die von grossen Steinblöcken und in den soliden Mauern befestigten Eckpfählen gehalten wurde.

Es dämmerte bereits, ehe wir an die Bedürfnisse des Magens denken konnten. Wir nahmen eine kleine Festmahlzeit mit nachfolgendem Schnaps ein und beglückwünschten einander zu der festen Behausung, über die der Sturm kein Recht halte. Die Frist für die Rückkehr der »Antarctic« war jetzt freilich verstrichen, aber wir hegten doch eine schwache Hoffnung, dass sie noch kommen könne. Und selbst wenn sie nicht kam, so lagen aller Berechnung nach die schwersten Tage der Überwinterung hinter uns, jetzt, wo wir aus dem zerfetzten, unter den Stössen des Sturmes erzitternden Zelt in ein freilich enges und finsteres, aber doch gegen den nervenangreifenden Sturm geschütztes Winterheim gekommen waren. Die erste Nacht in der Hütte brachte uns auch einen ruhigen und tiefen Schlaf, eine wahre Erquickung nach dem angsterfüllten, von dem Druck und dem Klatschen der flatternden Zeltwände beständig gestörten Schlummer der vorhergehenden Nächte.

Die Winterhütte an der Hoffnungsbucht, während der Vorplatz im Bau begriffen war.

In die Hütte eingezogen waren wir nun ja, aber sie war doch noch lange nicht fertig. Der Eingang war während der nächsten beiden Wochen nur provisorisch und unzulänglich mit einem Seehundsfell und einer hölzernen Kiste geschlossen, und die Schneestürme trieben ganze Ladungen Schnee durch diese Tür, wie auch die Hunderte von kleinen Spalten und Löcher, die sich in den dicken Steinmauern befanden, dem Wind und dem Schnee freien Spielraum liessen.

So war es denn unsere erste Aufgabe, einen Vorplatz zu bauen, wie ihn die Eskimos bei ihren Hütten anwenden. Wir legten den unsrigen winkelförmig an, was zwei Vorteile hatte, teils sparten wir dadurch an Baumaterial, das jetzt bei dem hartgefrorenen Boden schwer zu beschaffen war, teils hinderten wir den Wind, direkt ins Zelt hineinzuwehen, wenn die Tür geöffnet wurde.

Den Vorplatz bedeckten wir mit der losen Fussbodenpersenning des kleinen Schlittenfahrtzeltes, und die äussere Türöffnung wurde folgendermassen konstruiert. Als Schwelle – und zwar war es eine ziemlich hohe Schwelle – verwendeten wir eine Petroleumkiste, die eine noch unberührte und für die Schlittenfahrt im Frühling bestimmte Petroleumkanne enthielt. Die Seitenstücke des Türrahmens bildeten zwei Kisten, die mit Pflanzenfossilien angefüllt waren und auf die hohe Kante gestellt wurden (die zwei schwarzen Rechtecke auf dem Bilde Seite 175). Hierauf wurde eine dritte Fossilienkiste gestellt und das ganze mit Steinblöcken umgeben. Die so erhaltene Türöffnung war quadratisch und ungefähr 70 cm hoch. Es war mithin keine Rede davon, hindurch zu gehen, man musste vielmehr sehr vorsichtig kriechen, was beim Hinausgelangen vorwärts geschah, während man, um in die Hütte hinein zu kommen, sich mit den Knien auf die Schwelle legen und dann rückwärts hineinkriechen musste. Aus den Deckeln von zwei Fossilienkisten fertigte Duse einen Verschluss an, der genau in die Öffnung passte. Er wurde vom Gang aus vorgeschoben und lag draussen auf schmalen, an die Kisten festgenagelten Verdichtungsleisten, während er inwendig mit einem kleinen Holzklotz abgeschlossen wurde. Das ganze war einfach, praktisch und geschickt gemacht.

Es war notwendig, dass die Tür nach innen schlug, denn späterhin im Winter, als die Hütte, völlig eingeschneit war, füllte sich bei jedem neuen Schneesturm das Eingangsloch schnell mit Schnee. Es wäre daher unmöglich gewesen, den Verschluss zu entfernen, wenn er sich nach aussen geöffnet hätte. Jetzt hingegen zogen wir ihn ohne alle Mühe nach innen und hatten dann eine Wand aus reinem Schnee vor uns, von der wir nahmen, was wir zum Schmelzen in der Küche gebrauchten. Lagen wir auf diese Weise mehrere Tage hintereinander eingeschneit, so »assen« wir uns allmählich ein gutes Stück durch die Türöffnung hindurch, so dass sich dort schliesslich ein Loch bildete, in dem ein ganzer Mann Platz hatte. Dies Verfahren hatte auch den Vorteil, dass wir uns schon auf dem besten Wege ins Freie befanden, wenn wir nach Beendigung eines Schneesturmes anfingen, uns wieder auszugraben.

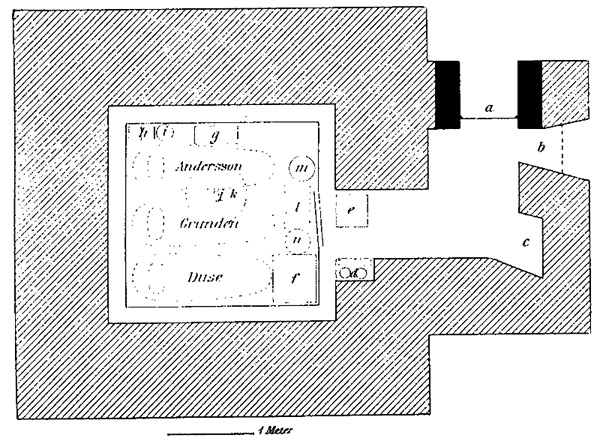

Die Winterhütte in der Hoffnungsbucht. a) Eingang. b) Speck- und Fleischkeller. c) Bequemlichkeitseinrichtung. d) Kochplatz. e) Sitzplatz für den Koch. f) Vorratskiste. g) Kiste mit gemischtem Inhalt. h) Kleine Kisten. i) Petroleumbehälter. j) Zeltstange. k) Tisch. l) Holzkiste. m und n) Ober- und Unterteil des Kochapparats. Gegenstände (Schlafsäcke etc.), deren Platz Tag und Nacht wechselte, sind mit gebrochenen Konturen angegeben.

Neben der Türöffnung (a) hatten wir beim Bau ein anderes grosses Loch in der Mauer gelassen (b). Unsere ursprüngliche Absicht war es, diese Öffnung mit reinem Schnee zu füllen, um an stürmischen Tagen daraus unsern Wasservorrat zu entnehmen, ohne uns in das Unwetter hinausbegeben zu müssen. Dieser Gedanke war zur Zeit der Erbauung unseres Vorplatzes ganz natürlich, denn während der damals herrschenden Herbststürme blieb, wie wir bald sehen werden, kein Schnee in der Nähe des Hauses liegen. Späterhin im Winter erwies sich jedoch, wie ich eben geschildert habe, dieser »Schneekeller« als völlig überflüssig, er erhielt aber eine andere, sehr wichtige Verwendung, nämlich als Aufbewahrungsplatz für Fleisch und Speck. Sobald das Wetter nach einem Schneesturm wieder gut wurde, war es unsere erste Sorge, diesen Keller frisch zu füllen, um auf neues Unwetter vorbereitet zu sein, das nie lange auf sich warten liess.

In der Ecke des winkelförmigen Ganges befand sich ein nischenförmiger Raum (c), der zu Bequemlichkeitseinrichtungen verwendet wurde. Beim Bau waren wir im Zweifel gewesen, ob wir uns auf diese Weise einrichten könnten, aber bei der niedrigen Temperatur, die in unserer Hütte herrschte, bereitete uns diese Anordnung keine weiteren Unannehmlichkeiten, erwies sich aber im Laufe des Winters, wo wir oft eine ganze Woche eingeschneit lagen, als dringende Notwendigkeit. Es hat etwas sehr verlockendes, einige kleine Scherze und Wortspiele wiederzugeben, die über diesen Winkel unserer kleinen Koje gemacht wurden, aber prüde Gemüter würden das vielleicht »shocking« finden.

Vor dem Eingang zum Zelt lag die »Küche«. Das Dach wurde von ein paar mächtigen flachen Steinen gebildet, unter denen sich auf der einen Seite ein kleiner nischenförmiger Raum (d) in der Mauer befand, der sich bis auf ungefähr einen halben Meter über dem Fussboden erstreckte, wo die Mauer wieder in ihrer ganzen Breite vorsprang. Hier befand sich ein Absatz, auf den wir die beiden »Tranqualmer« gestellt hatten. Mitten vor diesem Herd stand ein grosser Blechkasten (e), der gedörrtes Gemüse enthielt und das recht kühle Wirkungsfeld des Koches bildete.

An allerlei kleinen Einrichtungen draussen auf dem Vorplatz vorüberkommend, gelangen wir nun an die Zeltöffnung und können durch diese die Einrichtung des Zeltes selber in Augenschein nehmen. Dort befinden sich verschiedene Gegenstände, deren Platz stets, Tag und Nacht, derselbe ist, so z. B. der offene niedrige Kasten, der für alle möglichen Küchengerätschaften, Essgeschirr usw. bestimmt ist, die Kiste mit Büchern und dergl., ein paar kleinere Kisten (h), die Petroleumkanne (i), sowie die Zeltstange (j), die den Schlitten stützte und verhinderte, dass er zu sehr von der Schneelast auf die Zeltpersenning niedergedrückt wurde. Eine an der Zeltstange bewegliche, runde Tischplatte (k) konnte entweder oben unter die Zeltdecke aufgewunden und dort befestigt, oder in gewöhnlicher Tischhöhe in horizontaler Lage an der Zeltstange festgebunden werden, was an den Tagen geschah, wo wir es vorzogen, die Schlafsäcke aufzurollen und arbeitend um den Tisch herum zu sitzen. (Siehe Abb. Seite 185.) Die Lage der Schlafsäcke ist auf dem Bilde angegeben. Wenn sie nicht in Gebrauch waren, wurden sie zusammengerollt und nebeneinander an die Wand im Hintergrund gelegt. Die Kiste 1, bei der stets das unterste nach oben gekehrt stand, wurde in der Nacht vor die Zeltöffnung gestellt. Wenn wir alle auf waren, diente sie einem von uns als Sitzplatz, an Sturmtagen aber, wo nur der Koch auf den Beinen war, wurde sie auf seinen Schlafplatz gestellt, um als Tisch zu fungieren. (Siehe die Abbildung Seite 197.) Der Oberteil (m) des während des Winters nicht benutzten Kochapparates wurde zur Verwahrung von Kochtöpfen mit warmem Inhalt verwendet, die hierin nur langsam abkühlten. Der untere Teil (n) wurde des Tags als Stuhl, des Nachts als brandsicherer Platz für die brennende Lampe gebraucht. Da war kaum einer unter den von uns mitgenommenen Gegenständen, der hier nicht seine Verwendung fand. Kleine Enden Tauwerk, Holzstückchen, sogar leere Konservendosen wurden aufgehoben und für vorkommende Fälle verwahrt.

Ich habe bereits erzählt, wie glücklich wir uns fühlten, als wir aus dem vom Sturm zerfetzten Zelt in diese solide Hütte hineingekommen waren. Aber die Freude sollte nicht ungetrübt bleiben.

Wohl hatten wir viele Säcke mit Kies zwischen die Steinblöcke der Mauern gefüllt und ausserdem versucht, die Wände mit getrockneten Algen dicht zu machen. Da waren aber doch noch unzählige Löcher und Spalten, durch die Wind und Schnee hereindrangen.

Wir waren am 12. März in die Hütte eingezogen; schon zwei Tage später fanden wir recht ansehnliche Schneemengen zwischen den Steinmauern und der Zeltwand. Wir stopften nun Algen in alle sichtbaren Löcher und schützten die Mauern von aussen mit Schnee. Am 15. aber fegte ein heftiger Schneesturm den ganzen Schutz weg und trieb Unmengen von Schnee gegen das dem Druck nachgebende Zelt. Am 16. gelang es uns, mit grosser Mühe, allen Schnee heraus zu fegen, und am folgenden Tage wurde die Aussenwand abermals mit einer zu hartem Eis erstarrenden Masse aus Schnee und Seewasser verstrichen. Dann folgten einige Sturmtage, 18. bis 21. März, nach denen wir von neuem die Mauer verstreichen mussten. Die Abbildung Seite 173 zeigt die Hütte, wie sie jetzt aussah mit in Schnee gekleideten Mauern und dem im Bau begriffenen Vorplatz.

Der Sturm zerstörte schnell wieder das Ergebnis unserer mühevollen Arbeit. Schon am 27. erforderten die Mauern eine neue Schneebekleidung, und am 30. waren die Wände schon wieder durchlöchert. Am 1. April fingen wir an, die Windseite der Mauern mit einem dicken, festanliegenden Schneewall zu bekleiden. Wir mussten den Schnee in einer hölzernen Kiste von den ziemlich entfernt gelegenen Schneewehen herbeischleppen. Die Arbeit ging langsam von statten, und der Wind zerstörte unsern Wall fast ebenso schnell wieder, wie wir ihn bauten. Es schien, als sollten wir Monat für Monat, unter stetig zunehmender Kälte und kürzer werdenden Tagen, ohne sichere Aussicht auf Erfolg, den Kampf gegen den fürchterlichen Südweststurm fortsetzen!

Am 24. April war die Reihe an mir, abzukochen. Als ich am Morgen die Lampe anzündete, zeigte das Thermometer unter der Zeltdecke -14°. Unten am Fussboden waren sicher -20°, und draussen in der Küche war es noch beträchtlich kälter. Der schneidend kalte Sturm fegte dort durch die undichten Mauern. Die Füsse schmerzten, und die erstarrten, mit Frostbeulen bedeckten Finger wollten kaum ihren Dienst verrichten, als ich den gefrorenen Speck schneiden und Schnee in den Kochkessel füllen musste. Es war ein ungemütlicher Tag!

Dann aber kam eine kurze Zeit mit windstillem, gutem Arbeitswetter, und wir machten sie uns zu nutze, indem wir um die Mauern herum solide Wälle von grossen Schneeblöcken aufbauten, die wir mit Hilfe der eisernen Reifen von dem zerschlagenen Brotfass aus den Schneeschanzen herausschnitten.

Freilich zehrten die Stürme stark an diesen Wällen, aber es gelang uns nun doch, die Hütte einigermassen dicht zu halten. Je mehr der Winter vorschritt, desto besser gestalteten sich die Verhältnisse nach dieser Richtung hin. Natürliche, vom Winde hart gepackte Schneeschanzen lagerten sich vor die von uns gebauten Blockwälle, und wir brauchten nicht mehr jede Stunde im Freien mit der Instandsetzung dessen zuzubringen, was der letzte Sturm zerstört hatte. Um die »Mittsommerzeit« lag die Hütte völlig vergraben in einem weit gestreckten flachen Schneewall, der sich allmählich um sie herum aufgehäuft hatte. Von den Wänden war nichts sichtbar, nur die mit Steinen und entspeckten Seehundsfellen bedeckte Dachpersenning lag wie ein schwarzer Fleck mitten in all dem gleichmässigen Weiss da. Die Temperatur in der Hütte hielt sich nun ganz gleichmässig. Während des Tages, wenn gekocht wurde, nahmen die Mauern innerhalb der aus Schnee gebildeten prächtigen Isoliermasse einen Teil Wärme auf, der dann in der Nacht langsam an die Luft in der Hütte abgegeben wurde. Die Temperatur hielt sich hier ein wenig unter Null, ein Wärmegrad, an den wir uns bald vollständig gewöhnten, so dass wir arbeitend oder plaudernd in der Unterjacke, mit unbedeckten Händen und barhäuptig dasitzen konnten. Ja, wie sonderbar es erscheinen mag, wir wünschten von ganzem Herzen, dass sich die Temperatur im Hause stets auf dem Gefrierpunkt halten möge, denn eine traurige Erfahrung hatte uns gelehrt, dass jede milde Witterung einen fürchterlichen Tropfenfall aus schmelzendem Reif von der Dachpersenning herab zur Folge hatte, und dieser Niederschlag aus klebrigem, halbflüssigem Schmutz machte uns die Hütte zu einer wahren kleinen Hölle.