|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wennersgaard im Segeltuchboot auf dem Lago Fagnano

Am Morgen des 18. September brachen wir von Harberton auf. Über das unbewaldete und schneefreie Land mussten wir unsere in mehrere Lasten verteilten Sachen tragen, aber oben im Walde, wo der Schnee noch tief lag, luden wir die ganze Ausrüstung auf unsern Schlitten. Mit Mühe schleppten wir ihn einige Schritte vorwärts, dann stand er fest. Es wurde uns klar, dass wir die Last teilen und zweimal fahren mussten. Wir gingen also mit der ersten Hälfte der Bagage vorwärts, so weit, wie wir auch mit dem Rest noch bis Einbruch der Nacht zu kommen glaubten.

Der Schnee war tief und lose. Fast beständig sanken wir bis an die Knie hinein, und der Schlitten schnitt trotz seiner breiten Kufen tief ein. Während die Indianer und ich vorangingen und zogen, blieb Wennersgaard in der Regel hinten oder an der Seite, um den Schlitten zu lenken und ihn loszumachen, wenn er hinter einer Baumwurzel oder dergleichen hängen blieb.

In der Dämmerung hatten wir unser sämtliches Gepäck an dem Punkt vereint, wo wir unser Nachtlager aufzuschlagen gedachten. Wir waren nicht viele Kilometer von Harberton entfernt, und es sah trostlos aus mit unserm Vorwärtskommen infolge dieses ewigen Hin- und Herfahrens. Wir hofften, am nächsten Tage aber doch eine Strecke weiter vorzudringen.

Jetzt handelte es sich darum, ein Lagerfeuer anzuzünden, und darauf verstanden sich die Indianer natürlich am besten. Aber es war nicht sehr leicht für mich, mich ihnen verständlich zu machen. Ich, der zivilisierte Mann, befand mich nämlich diesen Wilden gegenüber in der eigentümlichen Lage, dass sie eine europäische Sprache redeten, die ich nicht beherrschte. Mit einem kleinen Vorrat von spanischen Vokabeln und, wo diese nicht ausreichten, mit Zeichen, gelang es mir schliesslich doch, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich sagte »fuego« und machte Bewegungen, die den aufsteigenden Rauch bedeuten sollten. Die Indianer nickten und lachten. Mit bewundernswürdiger Sachkenntnis sammelten sie prächtig trockenes Holz, und bald warf ein flackerndes Reisigfeuer seinen rötlichen Schein zwischen die Bäume hindurch.

Alle Speisen wurden in Portionen verteilt. Die Butter wurde von mir auf alle Schiffszwiebacke gestrichen und die bestimmten Stücke Zucker auf einmal in alle vier Teeschalen gelegt. Alles wurde gleichmässig zugeteilt, uns wie auch den Indianern.

Um die Last so leicht wie möglich zu machen, hatten wir kein Zelt mitgenommen, Wennersgaard und ich krochen in unsere Schlafsäcke und bedeckten uns mit dem Segeltuchboot, während die Indianer in den ihnen zuerteilten Schlafsäcken unter freiem Himmel schliefen. Alle waren wir so dicht wie möglich an das noch glühende Feuer herangekrochen. Die Indianer lagen eine Weile da und plauderten in ihrer eigenen, sonderbaren, harten Sprache, deren seltsam rollende Laute für eine europäische Zunge so schwierig auszusprechen sind.

Nachdem sie schwiegen, lag ich noch eine Weile wach. Die Nacht war kalt und klar. An dem Bootsrande vorbei konnte ich hoch oben unter dem Laubwerk ein paar schimmernde Sterne erkennen. Ein schwacher Wind strich über die Baumwipfel, und in der Ferne ertönten von Zeit zu Zeit die rauhen Locktöne eines Vogels. Der schwache Schein der ersterbenden Gluten, die schlafenden Kinder der Wildnis neben mir, und alle die geheimnisvollen Laute des Waldes, die das Ohr nur in der Stille der Nacht auffängt, dies alles rief in mir eine Stimmung wach, die lange den Schlaf fernhielt.

In der Frühe des nächsten Morgens brachen wir auf. Nach einer mühseligen Arbeit, bergauf und bergab, bald hinab in das tiefe Tal eines glücklicherweise noch eisbedeckten Stromes, bald auf steilen Felsabhängen, wo der Schlitten oft ausglitt und zuweilen ganz umfiel, waren wir gegen Abend mit der ganzen Ladung bis zu einem1 der obersten dünnen Waldgürtel an der Grenze des waldlosen Bergtales gelangt. Als wir uns aber am nächsten Morgen in elend losem Schnee bis an einen flachen Höhenrücken hinaufgequetscht hatten, wo wir den noch recht fern gelegenen Kordillerenkamm erblickten, hielt ich es für ratsam, Halt zu machen und mich über die Situation zu vergewissern. Bei diesem zeitraubenden Hin- und Herfahren hätten wir noch zwei Tage gebraucht, um über den Bergpass zu gelangen, und dann noch ungefähr vier Tage bis an den Lago Fagnano. Das war viel zu lange, der mitgenommene Proviant hätte für eine so langsame Wanderung nicht entfernt ausgereicht. Modesto, der die ganze Zeit hindurch seinen Bedenken über diese Art und Weise des Vorwärtskommens Ausdruck verliehen hatte, kam heran und hielt alle zehn Finger in die Höhe, um mir begreiflich zu machen, wie viele Tage es noch währen würde, bis wir den Lago Fagnano erreichen konnten.

Es blieb uns nichts weiter übrig, als nach Harberton zurückzukehren, um von dort aufs neue mit einer passenderen Einrichtung aufzubrechen. Der Schlitten eignete sich offenbar nicht für diese unwegsamen Wälder.

Das Boot und einen Teil des Proviants liessen wir im Walde in einem Versteck zurück, und so von dem beschwerlicheren Teil der Last befreit, kehrten wir, unserer alten Spur folgend, im Eilmarsch nach Harberton zurück.

In der Nähe des Indianerlagers, das am innersten Teil der Harbertonbucht lag, machten wir einige Minuten Rast, um uns zu verschnaufen. Bald waren wir von einer neugierigen Schar umgeben, von widerwärtigen alten Weibern, vertrockneten Greisen, rundlichen Mädchen und halbnackten Kindern in buntem Durcheinander. Sie redeten alle auf einmal, bestürmten Anikin und Modesto mit Fragen, sahen mich an und lachten. Namentlich ein uralter Greis fand die Sache sehr ergötzlich. Hihihi, hihihi! kicherte er, bis ihm der Atem ausging.

Nicht ein Wort konnte ich verstehen von den sonderbaren, harten Tönen, die in ungeordnetem Wirrwarr um mich herum schnarrten. Aber den Sinn verstand ich nur zu gut. Alle machten sich auf meine Kosten lustig.

Am nächsten Tage aber schon sollten die Indianer erfahren, dass »el doctor« trotz der ersten Widerwärtigkeiten sich den Lago Fagnano nicht aus dem Sinn geschlagen hatte.

Auf meine Anfrage erklärten sich vier Ona-Indianer bereit, das Segeltuchboot und einen Teil des Proviants über die Kordilleren bis an den Fagnano-See zu tragen. Sie wurden mit einem kleinen und einfachen, ihrer eigenen Auffassung nach aber guten Proviantvorrat ausgerüstet, der aus Schiffszwiebacken und ein paar Dosen corned beef sowie etwas Tee und Zucker bestand. Von Mr. Bridges bekamen sie ein Winchestergewehr und einige Patronen geliehen, um ihren obenerwähnten Proviant durch die Guanacojagd zu vervollständigen. Die beiden neuen Leute, die auf diesem Ausflug meinen alten Kameraden Anikin und Modesto Gesellschaft leisteten, hiessen Halimink und Hattah; der letztere war ein stattlicher junger Mann, ein wenig zu fett für europäische Schönheitsbegriffe, aber offenbar eine bewunderungswürdige Erscheinung in den Augen der Ona-Indianer. Die drei älteren Indianer nahmen ihre Frauen auf die Wanderung mit, und Modesto, der noch Junggeselle war, verschaffte sich ein unverheiratetes Frauenzimmer als Begleiterin. Ich habe allen Grund zu der Annahme, dass die Teilnahme dieser Frauen an der Fahrt für sie nicht eitel Lust und Freude war. Wie das bei den Wanderungen der Indianer in der Regel der Fall ist, mussten sie wohl den schwersten Teil der Last tragen. Am 24. September brach die kleine Gesellschaft auf, und am 3. Oktober waren sie wieder in Harberton zurück und behaupteten, ihren Auftrag meinem Befehl gemäss ausgeführt zu haben.

Während dieser Zeit hatte ich mich in der Umgegend von Harberton mit geologischen Arbeiten beschäftigt und mit einem Kutter eine Fahrt nach der Slogget-Bay, einem, interessanten kleinen Kohlenlager an der östlichen Mündung des Beagle-Kanals, gemacht.

Am 7. Oktober brachen wir abermals auf, jeder seinen Teil des Gepäcks tragend. In dem Rio Varela, der bei unserer ersten Expedition vollständig mit Eis bedeckt war, hatte sich jetzt eine offene Rinne in der Mitte gebildet, aber bei einiger Vorsicht gelangten wir doch glücklich über den Fluss.

Um 4½ Uhr nachmittags schlugen wir unser Lager in dem letzten Wald am Fusse des Bergrückens auf. Das Gebiet, das wir jetzt im Laufe eines Tages von dem Ufer des Beagle-Kanals bis zu der Bergregion durchwanderten, ist ein aus zwei Buchenarten gemischter Wald, aus Fagus antarctica und Fagus betuloides, von denen erstere ihre Blätter abwirft, während letztere Wintergrün ist. Wir legten frisch gepflückte Zweige dieser letzteren Buchenart in das Zelt als Unterlage für die Schlafsäcke, und diese verbreiteten darin denselben herrlichen Duft, wie frisches Birkenlaub; so verdient der Baum auch in der Hinsicht die Benennung »betuloides«.

In der Frühe des nächsten Morgens sah ich vom Bergabhang an der linken Seite des eigentlichen Passes zum ersten Male einen Schimmer des von dunkelm Waldland umsäumten Wasserspiegels des Lago Fagnano in weiter Ferne nördlich von der Mündung eines fast geraden Tals aufblitzen.

Und in dies Tal mussten wir jetzt hinab. Der Abstieg war sehr steil und hatte sich im Laufe des Winters noch verschlimmert, indem der Wind eine mächtige, jäh abfallende Schneewehe hier aufgehäuft hatte.

Von dieser hatten sich jetzt bei dem Tauwetter hin und wieder grosse Schneeblöcke losgelöst und waren eine tüchtige Strecke talabwärts gerollt, schnell anwachsend auf ihrem Wege über die Decke aus leicht ballendem Schnee. Einige dieser kleinen Lawinen hatten sich einen Weg durch das obere Unterholz gebahnt, wo sie Bäume und Büsche geknickt hatten.

Während wir über die offenen Stellen in dem oberen Teil des Tales wanderten, schien die Sonne so glühend auf uns herab, dass Wennersgaard und ich arg schwitzten, obwohl wir Rock und Weste ausgezogen hatten. Die Indianer aber schienen unempfindlich gegen Kälte und Hitze. Nicht ein Schweisstropfen erschien auf ihrem gesunden, rotbraunen Gesicht, obwohl sie ihre grossen Guanacofelle über Kleidern nach europäischem Schnitt trugen, die sie während dieser Wanderung angelegt hatten.

Wir folgten jetzt dem Laufe eines Flusses, der sich in den Lago Fagnano ergiesst und in der Onasprache den Namen Henuenshiki trägt. In dem oberen Teil des Tales verfolgt er eine ziemlich gerade Richtung, aber weiter hinunter windet er sich in scharfen Serpentinen, so dass wir im Laufe des Tages gezwungen waren, ihn ungefähr zehnmal zu überschreiten. Er wurde durch kleine Nebenflüsse immer wasserreicher, und es war nicht gerade angenehm, wieder und wieder durch den eiskalten Strom zu waten.

Die wintergrüne Buche (Fagus betuloides)

Der Wald hat hier ein ganz anderes Gepräge als auf der Südseite der Kordilleren. Die schöne wintergrüne Buche war jetzt ganz verschwunden. Die Fagus antarctica war hier der alleinherrschende Waldbaum, und seine entblätterten Zweige, mit langen Guirlanden der Bartflechte behangen, verliehen dem Walde eine eigentümlich düstere Stimmung, die jetzt noch verstärkt wurde durch den Regennebel unter einem niedrigen, dunkeln Gewitterhimmel.

Andersson. Wennersgaard. Modesto. Anikin. Nach dem Lago Fagnano

Nachdem wir in der Dämmerung unser Lager an dem Ufer des murmelnden Flusses aufgeschlagen hatten, zündeten wir ein flammendes Feuer an, vor dem wir standen und uns wärmten, während der Tee kochte und der Dampf wie eine Wolke aus unsern feuchten Kleidern aufstieg.

Am folgenden Tag setzten wir die Wanderung an dem Fluss entlang bis zu einem Punkte fort, wo dieser, der jetzt in einer tiefen Schlucht dahinströmt, eine Biegung macht, um die hügelige Waldlandschaft bis an den Lago Fagnano zu durchqueren. Hier verlässt der von den Gebrüdern Bridges ausgeschlagene Weg den Lauf des Flusses und geht dann geradewegs bis an den Fuss des in der Nähe der südöstlichen Ecke gelegenen isolierten Berges, der von den Onas Heohopen genannt wird. Hier deuteten die Indianer mit Zeichen an, dass wir den Weg verlassen und eine nördliche Richtung durch den Wald einschlagen mussten. Erst während der beschwerlichen Wanderung, die jetzt folgte, über umgestürzte Baumstämme, Reisig und Gestrüpp, ward es uns klar, welchen Nutzen wir von dem gesäuberten Weg gehabt hatten, dem wir bisher gefolgt waren.

Gegen 6½ Uhr abends gelangten wir an eine anmutige Lagune am Ufer des Fagnano-Sees. Modesto zeigte mir mit grosser Befriedigung, dass das Boot mit dem darin befindlichen Proviant in umgekehrter Lage an einem Baum hing, so wie ich es den Indianern, die diese Sachen hierherschafften, vorgeschrieben hatte. Sie hatten offenbar ihren Auftrag pünktlich ausgeführt.

Die drei folgenden Tage waren den zoologischen Untersuchungen gewidmet, die den Hauptzweck der ganzen Expedition bildeten. Wennersgaard und ich ruderten abwechselnd mit dem kleinen schwanken Segeltuchboot auf den See hinaus, um Schleppzüge und Planktonfänge zu machen.

Die beiden Indianer waren schon bei dem Aufbruch von Harberton von einer Influenzaepidemie ergriffen, an der damals fast alle Weissen wie auch die Indianer erkrankten. Das Waten durch die eiskalten Bäche und die Bekleidung am Tage wie auch während der Nacht mit den vom Regen durchnässten Guanacofellen, dazu der angestrengte Marsch mit schwerem Gepäck, verschlimmerten natürlich ihren Zustand. Deswegen liess ich sie im Lager am Lago Fagnano fast ganz in Ruhe, damit sie sich für den Rückweg erholen konnten. Anikin war am schlimmsten dran, und ich gab ihm das beste, was ich bei der Hand hatte, nämlich Chininsulfat. Nachdem er dies mehrmals genommen hatte, gab er mir zu verstehen, dass er Gefühle in den Ohren habe, was bekanntlich durch zu grosse Chinindosen veranlasst wird. Deswegen gab ich ihm nicht mehr von dieser Medizin, Anikin war aber nicht zufrieden damit, sondern ordnete selbst eine einheimische Gegenkur gegen dies neue Übel an. Als ich zufällig aus meinem Zelt hinausblickte, sah ich nämlich etwas ganz sonderbares, übrigens das einzige während unseres ganzen Zusammenlebens mit diesen beiden Indianern, das mich direkt daran erinnerte, dass sie Kinder eines wilden Volksstammes waren. An der Erde lag Anikin lang ausgestreckt, das eine Ohr war nach oben gewendet, und auf seinem Kopf stand Modesto und trampelte mit den nackten Füssen darauf herum! Freilich hatte ich gehört, dass die Onas die Massage, die oft mit den Füssen verabreicht wird, als Generalkur gegen alle Arten von Krankheiten anwenden, aber dass diese Behandlung auch gegen Ohrensausen gebraucht werden konnte, war mir allerdings überraschend. Am nächsten Tage war indessen Anikin von dem Übel befreit, und der glückliche Ausgang bestärkte natürlich seinen Glauben an die uralte Kur.

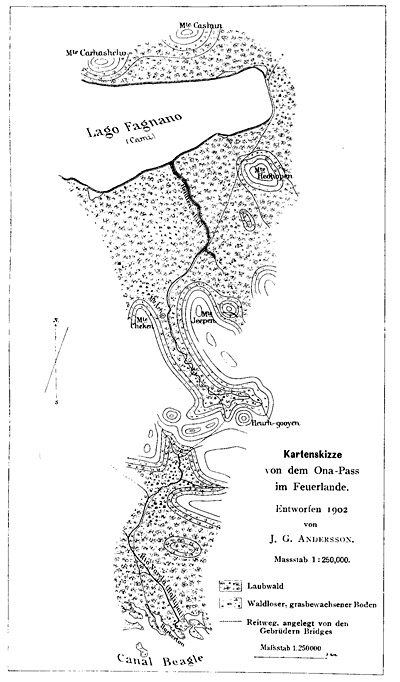

Den letzten Tag unseres Aufenthalts am Lago Fagnano benutzte ich zu einer Besteigung des Heohopen-Berges, der über der Waldgrenze aufragt, und wo ich hoffen konnte, nach allen Richtungen hin eine freie Aussicht zu erlangen, die es mir ermöglichte, meine Karte über das von uns durchwanderte Gebiet zu vollenden.

Am Morgen des 13., als ich mich zu dieser Wanderung rüstete, waren die beiden Indianer hart von der Influenza befallen, und ich beschloss daher, die Bergbesteigung mit Wennersgaard allein zu unternehmen. Als uns aber die Indianer im Begriff sahen, das Lager mit unsern beiden Schiesswaffen zu verlassen, wurden sie sehr unruhig. Sie zeigten auf den Wald, murmelten etwas von »Onas malos«, bösen Onas. Sie waren offenbar in Angst, waffenlos den alten Feinden überlassen zu sein, die sich möglicherweise während unserer Abwesenheit einstellen konnten. Als ich ihnen meine Flinte und einige Patronen gab, beruhigten sie sich wieder und legten sich still und zufrieden an das Lagerfeuer.

Die Besteigung des Heohopen-Berges war von schönem klaren Wetter begünstigt. Dort oben hatte ich die weitausgedehnteste und wechselvollste Aussicht, die ich je geschaut habe; nach Westen zu konnte man den grössten Teil des 100 km langen Fagnano-Sees überblicken, nach SW.–S.–SO. die Nordseite der feuerländischen Kordilleren und nach O.–N. die Tiefebenen des Feuerlandes. In der letztgenannten Richtung konnte man auf eine weite Strecke am Horizont hin den Atlantischen Ozean erkennen, dessen mächtige Wellen sich in dieser Entfernung im Fernrohr wie feine wogende Streifen ausnahmen. Aus den Wäldern im Norden stieg an ein paar Punkten der Rauch von Indianerfeuern auf. Wenig Menschen, vielleicht niemand, ist es wohl vergönnt gewesen, so wie uns, an diesem klaren, sonnigen Tage alle die Wechsel in der Natur des Feuerlandes zu überblicken.

Am folgenden Morgen (den 14. Oktober), traten wir den Rückweg an, und nach zwei und einem halben Tagesmarsch waren wir am 16. wieder in Harberton.

Von dieser Heimwanderung möchte ich nur eine einzige Episode erzählen.

Es war am letzten Tage des Marsches zwischen den Kordilleren und dem Beagle-Kanal. Schon zuvor hatten allerlei Anzeichen darauf hingedeutet, dass der Frühling allen Ernstes mit der Schmelzarbeit begonnen hatte, während wir am Lago Fagnano lagen. Der Waldweg war jetzt ganze Strecken lang schneefrei und in den Tälern von grossen Schmelzteichen überschwemmt. Das Waten über die zahlreichen Windungen des Henuenshiki war noch beschwerlicher als auf dem Hinwege. Aber die grösste Überraschung harrte unser beim Übergang des Rio Varela. Dieser Fluss war nun wirklich ein »rio malo«, wie ihn die Indianer nennen. Jede Spur von Eisdecke, auf der wir früher einen bequemen Weg gehabt hatten, war jetzt verschwunden. Mit dem ganzen unbändigen Übermut der Frühlingsflut brauste der Strom jetzt schäumend und tief zwischen steilen und steinigen Ufern dahin.

Mir erschien es unmöglich, durch den Fluss zu waten, ohne Gefahr zu laufen, von seinem reissenden, wirbelnden Strom mit fortgerissen zu werden. Deswegen suchte ich mir eine alte, hohe Buche aus, die über den Fluss geneigt stand, und fing an, sie mit unserer kleinen Axt zu bearbeiten, in der Hoffnung, dass sie so fallen würde, dass der Stamm die tiefste und reissendste Stelle überbrücken konnte.

Aber die Indianer, die offenbar eine grosse Übung im Durchwaten von Flüssen besassen, warteten den Ausgang nicht ab. Das Gepäck hoch oben auf dem Rücken und mit einem Schneeschuhstab ausgerüstet, kletterten sie in das Wasser hinab. Der grössere und stärkere Anikin ging zur Rechten, und in seinem Schutz watete Modesto, auf den älteren Kameraden gestützt. Langsam, vorsichtig nach einer sicheren Unterlage für den Fuss tastend, schritten sie vorwärts, bis ihnen das Wasser in dem stärksten Stromwirbel bis an die Taille reichte. Zweimal mussten sie umkehren, fanden aber schliesslich eine Stelle, wo sie hinüber kommen konnten. Nachdem sie ihre Last am südlichen Ufer niedergelegt hatten, kehrten sie zurück und nahmen unsere Ränzel. Ich war ein wenig skeptisch in Bezug auf das Vorhaben der Indianer, denn wenn es ihre Absicht war, dass wir schliesslich hinter ihnen drein waten sollten, so bezweifelte ich sehr, ob dies Wennersgaard und mir gelingen würde, ungeübt in diesem Sport wie wir waren. Aber noch einmal kehrten die Indianer zurück und forderten uns ganz ruhig auf, als sei es die natürlichste Sache von der Welt, auf ihre Rücken aufzusitzen. Anikin nahm mich, Modesto Wennersgaard. Mit langsamen, vorsichtigen Schritten wateten sie in den Fluss hinaus. Ein unangenehmes, schwindelndes Gefühl ergriff mich, als ich so untätig dort auf dem Rücken des Indianers sass und auf die schäumenden Wasserwirbel hinabstarrte. Ich musste mich bezwingen, um nicht durch eine unfreiwillige Bewegung das Gleichgewicht des Trägers zu erschüttern. Nach einigen ängstlich tastenden Schritten wurde der Gang sicherer, schneller, und bald waren wir wohlbehalten am andern Ufer.

Als ich wenige Minuten später an einem flammenden Reisigfeuer sass, an dem die Indianer ihre triefenden Kleider zu trocknen suchten, musste ich sie nicht nur mit Dankbarkeit, sondern auch mit Neid, ja mit Scham betrachten. Waren sie doch nicht einmal frisch und gesund wie Wennersgaard und ich, sie zitterten nicht nur vor Kälte nach dem Bade in dem Eiswasser des Varelaflusses, sondern auch vor Fieber, das der lange Marsch noch gesteigert hatte.

Und das waren ein paar von den Wilden, die die Weissen wie schädliche Tiere gejagt hatten! Es bedurfte also nur einer freundlichen Behandlung, um ihnen eine willige Ausdauer in der Arbeit, eine fröhliche Laune unter allen Schwierigkeiten und eine rührende, gleichmässige Ergebenheit abzugewinnen. Mich quälte der Gedanke an alle die Ungerechtigkeiten, die weisse Männer den Kindern der Wildnis zugefügt haben. Wer kann sich darüber wundern, dass die Ona-Indianer unter diesen Umständen Böses mit Bösem, Verschlagenheit mit List, Tod mit Tod vergolten haben? Wer wagt den armen Wilden anzuklagen, der bestrebt ist, das kleine armselige Fleckchen Erde gegen die weissen Eindringlinge zu verteidigen, die alle Länder der Welt unter ihre Gewalt zu bringen suchen?

Die Expedition nach dem Lago Fagnano hat nur angenehme Erinnerungen hinterlassen, ich verdanke ihr Aufzeichnungen, Kartenentwürfe und praktische Erfahrungen, die mir bei einer künftigen Reise nach dem Feuerlande, die ich jetzt plane, zu Nutzen kommen werden. Alle auf unserer kleinen Expedition gemachten Sammlungen sind nämlich mit der »Antarctic« untergegangen.

Auch mein Kamerad auf der Wanderung über die Kordilleren, der junge norwegische Matrose Wennersgaard, ward ein Opfer der Schwierigkeiten, die uns in dem Kampfe mit dem Eis und dem Polarwinter entgegentraten. Auf der Paulet-Insel liegt jetzt sein Grabhügel, im Winter von den pfeifenden kalten Stürmen umheult, im Sommer umgeben von dem verwirrenden Geschrei zahlloser Pinguinscharen.

Wenn meine Gedanken zuweilen zurückschweifen zu dem Leben in den Urwäldern des Feuerlands, so verweilen sie gern bei einem bestimmten Bilde.

Es ist Abend, und wir liegen am Lagerfeuer, während das Essen kocht. Modesto und Wennersgaard sind dicht neben einander gekrochen und führen nun eine eigentümliche Unterhaltung miteinander. Der letztere stellt allerlei Fragen auf Norwegisch, und der erstere antwortet mit langen Sätzen in seiner harten, sonderbaren Muttersprache. So fahren sie eine Weile fort, bis die Heiterkeit sie überwältigt. Das lustige Gekicher des jungen Indianers vermischt sich mit dem klingenden Lachen des norwegischen Jünglings.

Ole Wennersgaard † den 7. Juni 1903 auf der Paulet-Insel