|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Sir Munro war wie alle Anderen überwältigt worden, nur ein Cowboy hatte etwas Widerstand geleistet. Der Wächter an der Treppe hatte geschlafen oder sich doch in einem Zustand befunden, der ihn zum aufmerksamen Wachen untauglich machte. Die Indianer mochten auch dem Brunnenschachte entstiegen sein.

Der Stille, während welcher Ellen das Experiment mit dem Zungenverschlingen machte, folgten tiefe Kehllaute; die Indianer unterhielten sich, es raschelte und tappte von Schritten, dann sah Munro, dem, wie wohl auch jedem Anderen, ein zusammengeballtes Tuch in den Mund gepfropft worden war, ein Lichtchen aufblitzen, und trotz seiner verzweifelten Lage wunderte sich Sir Munro im Augenblick sehr, ein modernes Streichholz utan svafuel och phosphor zu erkennen.

Sonst sah er in dem schwachen Lichtscheine nicht viel, das Streichholz erlosch, andere wurden angerissen, seine Lage war auch eine sehr ungünstige. Dann wurde die Radlampe gefunden und angezündet. Munro sah Indianer wie die Schatten hin und her wandeln, dunkle Gestalten, herumliegen, der Laternenträger war ein alter Mann mit weissen Haaren, aber doch sicher ein Indianer, sich von den Anderen nur dadurch unterscheidend, dass er den Oberkörper bedeckt hatte – – – es war in dem hin- und herhuschenden Lichte nichts richtig zu erkennen, Munro dachte nur gleich an Stronghand. Dieser beleuchtete die am Boden liegenden Gestalten, eine ganz besonders lange, und da erkannte Munro Ellen's bleiche Züge, auch sie hatte einen Knebel im Munde, die Augen geschlossen – und da fiel ihm selbst der blendende Strahl direct in's Gesicht, dass er nun gar nichts mehr sehen konnte.

»Wer seid Ihr?« fragte eine rauhe Stimme auf Englisch und dem Gefangenen wurde der Knebel aus dem Munde gezerrt.

Munro antwortete nicht. Er glaubte zu wissen, dass auch schon ein und der andere Gefangene gefragt worden wäre, aber dass niemals eine Antwort gekommen sei.

»Seid Ihr der Robin Munro?«

»Ja.«

» Parlez-vous francais?« erklang es nach einer kleinen Pause.

» Oui.«

Munro wollte die Augen öffnen, musste sie aber gleich wieder geblendet schliessen.

»Antworten Sie mir, es ist Ihr Glück,« fuhr er leiser und eindringlich auf Französisch fort. »Hat sich Deadly Dash mit seinem Hunde entfernt?«

Munro war ganz von der Einbildung beherrscht, es hier mit einem gebildeten Manne zu thun zu bekommen, mit einem Cavalier, der das Räuberhandwerk ergriffen hatte. Sprach er doch ausser Englisch noch Französisch, wenn es auch etwas seltsam klang.

Die professionellen Jäger in den Gegenden Nordamerikas, in denen Pelzjagd betrieben wird, sind sämmtlich Abkömmlinge von den ersten Franzosen und Indianerinnen, sie sprechen noch heute Französisch, wenn auch mit indianischen und englischen Brocken gemischt; obgleich sie englische Canadier oder Yankees sind, hat sich doch auch ihr Name » voyageurs« erhalten. Das ist bekannt genug, Munro dachte jetzt nur nicht daran, er schöpfte neue Hoffnung.

»Ja, Deadly Dash hat sich durchgeschlichen. Monsieur, im Namen ...«

»Wann?« wurde er hastig unterbrochen.

»Monsieur, ich werde Ihnen Alles sagen – aber ich verschmachte vor Durst, und nehmen Sie sich dort der Dame an, wenn Sie ein ...«

»Ihr sollt gleich Wasser bekommen und ich werde die Dame unter meinen Schutz nehmen. Erst sprecht, Mann! Wann hat sich Deadly Dash mit seinem Hunde von hier entfernt?«

»Vor zwei – drei Nächten.«

»Also in der ersten Nacht, die er hier verbrachte, als Ihr und Euer Diener noch nicht hier waret.«

»Jawohl.«

»Wann da? War es in der Zeit zwischen zwei Stunden vor und zwei Stunden nach Mitternacht?«

»Es ist ziemlich genau um Mitternacht gewesen.«

»Genau um Mitternacht. Eh bien.«

Jetzt konnte Munro die Augen endlich öffnen, da aber war der Sprecher schon wieder gegangen, es war wieder finster.

Merkwürdig eigentlich, dass der Mann gar nicht gefragt hatte, wohin denn Deadly Dash gegangen sei, nur das »Wann« schien ihn zu interessiren. Doch konnte ja auch der Reporter bereits befragt worden sein, und auch dieser mochte die Indianer in dem Glauben belassen haben, Starke sei sofort von seinem Hunde begleitet worden. Das wäre sehr gut.

Der Mann, Stronghand oder war es nun sonst wer, hielt doch Wort.

»Trinkt,« sagte die rauhe Stimme wieder, im Finstern wurde an Munro's Mund der Hals einer Flasche gesetzt, er trank gierig.

»Und die Dame,« keuchte er einmal beim Absetzen.

»Für die will ich schon sorgen,« kicherte plötzlich die rauhe Stimme in einer so höhnischen Weise, dass dem Trinker gleich der Appetit verging.

Es wurde wieder still, Munro konnte sich seinen sorgenschweren Gedanken hingeben. Er machte die Qualen am Marterpfahle schon jetzt durch, das höhnische Lachen war das ihn brennende Feuer. Er rief Ellen's Namen, aber sie antwortete nicht. Dann schlief er nochmals ein.

Er wurde durch einen Tritt geweckt, den ihm ein Indianer ertheilte. Der Tag war angebrochen, sämmtliche Gefangene wurden hinaustransportirt.

»Das Ende naht,« flüsterte Ellen, die Hände auf dem Rücken gebunden, mit weissen Lippen, als sie in Munro's Nähe kam, »Sir Munro, wissen Sie nicht, wie man die Zunge verschluckt?«

»Wenn Sie Ihre eigene meinen, die Sie selbst im Munde haben, so ist das dummes Zeug,« liess sich Dick gleich vernehmen. »Das steht nur in den Büchern, ich hab's einmal probirt, habe mir alle Mühe gegeben, es geht gar nicht.«

»Hoffen Sie,« flüsterte Munro zurück

»Nicht mehr. Nur einmal noch möchte ich meine Hand frei haben ...«

Auf dem freien Platze vor dem Eingange zur Cisterne befanden sich etwa zwanzig Indianer, und ausserdem etwas seitwärts davon noch der Reporter, ungefesselt, doch war ihm um den Leib ein langer Lasso gebunden, hinten auf dem Rücken mit vielen Knoten geschürzt, das Ende des Lassos wurde von einem alleinstehenden Indianer gehalten, und um diesen marschirte Mr. Schade immer wie eine Ziege oder ein im Göpelwerk gehendes Pferd herum, und wollte der Indianer nicht aufgewickelt werden, musste er sich immer mit herumdrehen.

»Wir spielen Circus,« rief er sofort, freudestrahlend den Heraustretenden zu.

Doch deren Aufmerksamkeit wandte sich den Indianern zu, welche einen Halbkreis um die zwei Hauptpersonen bildeten.

Die eine von diesen war ein alter, hagerer Indianer im vollen Häuptlingsschmuck, die aufrechtstehenden bunten Federn auf dem Kopfe und den ganzen Rücken herabhängend. Seinen Namen konnte man ihm gleich aus dem geierartigen Gesichte und den habgierigen Augen ablesen, und was dieser Geier verschluckt oder einmal zwischen seinen Fängen hatte, gab er nicht so leicht wieder heraus. Aber ein tüchtiger Krieger und Jäger mochte er doch sein, er hatte viele Narben aufzuweisen und nach den vielen auf Schnüren gereihten Klauen hatte er nicht nur einen grauen Bären erlegt.

Der Andere war ein Mann von riesenhaftem Wuchs, trotz seines rothbraunen Gesichtes doch offenbar mehr Europäer als Indianer – Stronghand, Munro erkannte an den grauen Haaren sofort den nächtlichen Sprecher wieder, und er erschrak ob seines Irrthums, dass er an einen abenteuerlichen Cavalier der Landstrasse hatte denken können – das war das schrecklich wüste Gesicht eines Raubmörders, von allen Leidenschaften entstellt, ein Tiger in Menschengestalt.

Starke hatte zu Munro über diesen Mann nur einige kurze Mittheilungen gemacht. Ehedem ein canadischer Pelzjäger, dann sogar auf einer Factorei einen hohen Posten bekleidend, hatte er wegen verschiedener Verbrechen, zu denen auch Menschenfresserei gehörte – freilich mag ein gnädiger Gott Niemanden in die canadischen Eiswüsten führen, die englischen Pelz-Compagnien sind mit voller Gerichtsbarkeit ausgestattet, und dort wird manches todtgeschwiegen, weil es zu grässlich ist; nur einmal wurde ein Fall aufgedeckt, wie sich solch' eine Pelzexpedition den ganzen Winter hindurch von rothem Menschenfleisch genährt hat, dann auch von weissem – hatte er also das englische Gebiet verlassen müssen und hauste hier schon seit vielen Jahren als echter Steppenräuber, war mit fast allen Indianerstämmen verschwägert, d. h. hatte bei jedem Stamme eine Frau, machte den Spion, hetzte unparteiisch die Sioux gegen einander, dann von jeder Partei Antheil an der Beute beanspruchend – ein Commissionär für Mord, Scalpe, Pferdediebstahl, Mädchenraub und einschlägige Geschäfte.

Der canadische Voyageur französischer Abstammung verrieth sich auch noch durch seine seltsame Ausstaffirung. Das lederne Jagdcostüm so schmierig, aber dabei so bunt und so befranzt als möglich, auf dem grauen Kopfe lächerlicher Weise die goldbetresste ehemalige Mütze eines englischen Offiziers; Stronghand war ein wohlhabender Mann, er trug seinen Reichthum zur Schau, an den plumpen Fingern eine Menge kostbarer Ringe, die er sicher nicht gekauft hatte; um den Hals, um die Brust und wo sie sich nur sonst anbringen liessen, durchbohrte Goldmünzen, auf lederne Schnüre gereiht, so hatte er sich auch goldene Knöpfe hergestellt, und als der tapferste Krieger der Wildniss hatte er seinen Gürtel mit Waffen aller Art wirklich gespickt, wenigstens jetzt, wo er als Herrscher in seiner Würde auftrat; wohl ein halbes Dutzend Revolver und eben so viel Messer staken darin, und schliesslich hatte er noch an jeder Seite einen gewaltigen Cavalleriesäbel hängen. In anderer Situation wäre Stronghand eine lächerliche Figur gewesen, den weissen Gefangenen aber verging das Lächeln. Die beiden Führer stritten sich, der Indianer behielt dabei seine stolze Ruhe, Stronghand schrie und gesticulirte heftig, tanzte von einem Bein auf's andere.

Als die Gefangenen in den Halbkreis geführt wurden, deutete er sofort auf Munro und bediente sich mit einem Male des Englischen.

»Frage auch diesen Mann,« schrie er den Häuptling an, »wann Deadly Dash entkommen ist. Zur Zeit, als ich für Euch Wasser suchte. Der schluckende Geier und seine Krieger haben geschlafen. Die weisse Squaw ist mein!«

Der Häuptling mochte sich nicht entschuldigen können.

»Die weisse Squaw ist mein!« sagte er nur mit Bestimmtheit. »Der lange Rock gab Stronghand das Gold mit den Köpfen ...«

»Was geht das den schluckenden Geier an?! Mir Deadly Dash, Dir die Scalpe der Anderen, so war es ausgemacht. Wo ist nun Deadly Dash?«

»Nicht mehr im Felsen. Stronghand soll ihn sich suchen.«

»Du hast ihn entkommen lassen. Ich fordere die weisse Squaw dafür.«

»Ich schenke meinem Bruder den gewürfelten Mann, welcher mit dem Kasten malt. Die weisse Squaw ist mein!«

»Was will der Geier mit der weissen Squaw,« fing jetzt Stronghand an zu höhnen, es auf eine andere Weise versuchend, »Kirschblüthe kratzt ihm ja die Augen aus, bringt er die fremde Squaw in sein Wigwam.«

So etwas giebt es also auch bei dem Indianer, wenn er schon beweibt ist.

»Was will Stronghand mit der weissen Squaw,« entgegnete der Häuptling in derselben Weise, den Oberkörper bewegend, dass die vielen Bärenkrallen klapperten, »ich sehe an meinem Bruder viel Gold, aber nicht, dass er ein grosser Jäger ist – die weisse Squaw hat den Herrn des Felsens erlegt, die weisse Squaw wird Stronghand auffressen, die weisse Squaw gehört nur dem Bärentödter.«

Die umstehenden Indianer murmelten Beifall. Wüthend riss Stronghand den linken Cavalleriesäbel aus der Blechscheide. »So lass uns um sie kämpfen!« schrie er. Damit schien der schluckende Geier aber gar nicht einverstanden zu sein.

»Stronghand ist mein Bruder, er hat des Geiers Tochter zum Weibe, wie kann er da gegen Stronghand kämpfen,« wehrte der rothe Diplomatiker ab.

»Der schluckende Geier ist ein Feigling.«

»Der schluckende Geier hat eins – zwei – drei – vier Bären getödtet– genug! Der grosse Geist wird entscheiden, wem die weisse Squaw gehört.«

Die Sioux bellten Beifall, und da Stronghand gleich den Säbel einsteckte, ein ganz anderes Wesen zeigte, musste er wohl mit dem Vorschlage des Häuptlings einverstanden sein.

Die weissen Gefangenen wussten natürlich nicht, was die Indianer damit meinten, der grosse Geist solle entscheiden. Bald wurde es ihnen klar.

Stronghand hatte aus seiner Tasche eine Hand voll kleiner Knöchelchen hervorgebracht, sie wurden zwischen ihm und dem Häuptling vertheilt, Beide kauerten nieder und warfen die Knöchelchen abwechselnd hinter sich. Es ist eine Art von Würfelspiel, bei allen Indianern verbreitet; auch noch andere Rassen, z. B. die Südsee-Insulaner würfeln mit solchen Knöchelchen, die Indianer sind diesem Spiele leidenschaftlich ergeben, sie vertreiben sich tagelang die Zeit damit, vergessen darüber Essen und Schlafen. Diese Leidenschaft zeigte sich auch hier. Selbst der stolze Häuptling verlor seine Würde, der französische Räuber schrie, lachte und weinte, die Zuschauer begleiteten jeden Wurf mit Bellen oder Heulen, schnatterten und klatschten in die Hände.

»Aha, jetzt weiss ich,« sagte da Dick, »Miss Howard, Sie werden ausgeknobelt.«

Ellen wusste es bereits; diese Worte, nicht einem rohen Charakter, sondern einer naiven Offenheit entsprungen, konnten keinen Eindruck mehr auf sie machen.

»Der Glückliche gewinnt eine Todte,« flüsterte sie, »einmal werde ich meine Hand doch noch frei bekommen, und dann – erst ihn, dann mich.«

Munro sagte nichts, er strengte seine Muskeln aufs äusserste an, seine Bande heimlich zu zersprengen; die Handgelenke bluteten schon, die Lederstreifen hielten. Das Spiel dauerte sehr lange.

»Robin,« begann sie da wieder, »ich habe Dich geliebt.«

»Weil der Retter nicht kommt, sagst Du das mir jetzt?« erklang es nach einer Weile bitter zurück.

»Ja, Du hast Recht, zürne mir. Aber ich habe Dich wirklich geliebt.«

»Gewonnen, sie gehört mir!!« jubelte der aufspringende Stronghand, und die Indianer verstummten.

»Lebe wohl, Robin, dort kommt mein Tod.«

Stronghand hatte einen gellenden Pfiff ausgestossen; hinter einem Felsen kam ein Pferd hervorgaloppirt, es folgte dem Rufe seines Herrn. Er eilte auf Ellen zu.

»Komm, Schatz,« jauchzte er, »in Stronghand's Armen wird es Dir besser gefallen als in denen einer Rothhaut ...«

Munro hatte auf ihn, der die Hände nach Ellen ausgestreckt hatte, zustürzen wollen, ihm wenigstens einen Tritt zu versetzen, hoffentlich einen tödtlichen – besonders der Engländer versteht sich auf so etwas – aber ein Indianer mochte ihn beobachtet haben und seine Absicht ahnen, er wurde von hinten von einem kräftigen Arme festgehalten, und es kam auch ganz anders, als er erwartet hatte. Denn Ellen harrte nicht einfach der Gelegenheit, bis man ihr die Hände befreien würde, sie hatte vielmehr bereits einen bestimmten Plan gefasst.

»Wehe Dir, wenn Du mich anrührst!« donnerte sie Stronghand an.

Dieser zog die ausgestreckten Hände schnell wieder zurück, er erschrak etwas, er war eben nicht gewöhnt, von einem Weibe so angeherrscht zu werden; er wurde sogar etwas verlegen. Dann aber lachte er schallend auf.

»Na, ich werde Dich wohl anfassen müssen, wenn ich Dich auf mein Pferd heben will. Komm, Püppchen, ziere Dich nicht.«

»Löse mir die Hände, dann will ich sehen, ob Du der Mann bist, dem ich freiwillig folge oder nicht.«

»Nein, lieber nicht.«

»Feigling! Du willst mich, die ich einen grauen Bären erlegt habe, zum Weibe haben? Löse mir die Hände, damit ich Dir die Waffen abnehme und Dich wie ein Kind züchtige. Ja, immer schäme Dich nur! Befreie meine Hände, gieb mir den Säbel, nimm Du den anderen, wir wollen zusammen kämpfen, und besiegst Du mich, will ich Dir als Dein Weib folgen. Ich bin keine rothe Squaw, und so ist es Sitte bei uns weissen Frauen.«

Wirklich, Stronghand wurde immer verlegener. Und Munro staunte, obgleich er die Katastrophe nur immer näher kommen sah. Vielleicht hatte Ellen gar nicht beabsichtigt, solch' einen Zweikampf zu fordern, aber nun, da sie die Wirkung sah, bestand sie darauf.

»Nadowessiers,« rief sie weiter mit erhobener Stimme, »wenn Ihr tapfere Krieger seid, so duldet nicht, dass mich dieser Mann wie eine Sclavin gebunden fortführt, ich will mit ihm kämpfen, und besiegt er mich, will ich ihm freiwillig folgen. So ist es bei uns Sitte.«

Unter den Indianern entstand eine Bewegung. Stronghand hatte die Arme über der Brust gekreuzt, seine Verlegenheit war sichtlich, und der beobachtende Munro konnte sie sich doch gar nicht recht erklären.

»Unsinn,« knurrte Stronghand, »ich kämpfe nicht mit einem Weibe – und sie gehört überhaupt mir.«

»Die weisse Squaw kämpft mit dem Manne, ehe sie ihm in seinen Wigwam folgt?« fragte der schluckende Geier.

»So ist es, schützt mich vor der Schmach, einem feigen Manne anzugehören.«

»Stronghand wird mit Dir kämpfen,« entschied der schluckende Geier.

»Unsinn,« knurrte Jener wieder, »der grosse Geist hat schon entschieden.«

»Der grosse Geist liebt auch eine muthige Squaw, und Stronghand ist ein feiges Weib.«

»Ich mag nicht!!«

»So kämpfe mit mir,« mischte sich Munro plötzlich ein.

Stronghand blickte auf und nach dem Baronet hin, er musterte dessen schlanke, schmächtige Gestalt, ein immer höhnischerer Zug trat in seinem wüsten Gesicht hervor. Offenbar war ihm die gestellte Forderung, mit einer Frau zu kämpfen, nur deshalb so unangenehm, weil er schon wusste, was diese thun würde, so bald sie die Hand frei hatte: sich selbst tödten. Stronghand mochte schon oft derartige Scenen erlebt haben, wenn die Ansiedelung von Indianern überfallen wird – auch die derbe Hinterwäldlersfrau zieht den Tod vor, ehe sie den Rothhäuten in die Hände fällt.

»Ist es Deine Frau?« fragte er naiv, aber furchtbar genug.

»Jawohl, wir wollen um sie kämpfen.«

»Stronghand soll mit ihm mit den langen Messern kämpfen,« liess sich der Häuptling wieder vernehmen, und seine Krieger zollten diesem Vorschlage lebhaften Beifall.

Ein Zweikampf auf Säbel, deren Furchtbarkeit sie von den weissen Cavalleristen kennen gelernt hatten, mit denen sie selbst aber nicht umzugehen wussten – wie konnte es für diese rothen Krieger ein schöneres Schauspiel geben.

»Kann das Bleichgesicht mit dem langen Messer kämpfen?«

»Ja, ich verstehe es etwas.«

»Nicht mit dem Säbel,« sagte Stronghand, »wähle zwischen Messer und Tomahawk.«

»Die langen Messer, die langen Messer – Stronghand ist ein feiger Prahler gewesen – die langen Messer!!« erscholl es durcheinander.

»Stronghand hat gesagt, dass er wie kein anderes Bleichgesicht mit dem langen Messer kämpfen kann,« erklärte der Häuptling noch besonders. »Stronghand soll es uns zeigen, oder Stronghand ist ein feiger Lügner.«

Und der Häuptling hob die Hand und beschrieb mit dem Finger einen Schnörkel in der Luft, und fast gleichzeitig wurden Munro's Banden durchschnitten, er war frei.

»Robin, tödte mich,« hauchte Ellen.

Es war ganz anders gekommen, als sie beabsichtigt hatte. Sie hatte gar nicht an einen Zweikampf gedacht, am wenigsten an ein Säbelduell – sie konnte überhaupt nicht fechten. Irgend welche Waffe, die sie in die Hand bekommen, hätte sie sofort gegen sich selbst gewandt, nun war Munro frei. Und nun sollte er ihr den Liebesdienst erweisen. Sie verlangte zu viel von seiner Liebe. Er hatte ihre geflüsterten Worte auch gar nicht gehört.

Munro war ein ausgezeichneter Fechter, und es schien, als ob dem Prairieräuber eine andere Waffe als gerade der Säbel lieber gewesen wäre. Aber er wurde von seinen rothen Freunden dazu gedrängt, seine Kunst mit dem gefürchteten Säbel der berittenen Grenztruppen, mit welcher Kunst er oft geprahlt hatte, jetzt zu beweisen. Und als er seine erste kleine Unsicherheit bemeistert hatte, begann er auch gleich wieder zu renommiren und seinen Gegner zu verhöhnen. Er ein Riese an Grösse und Kraft, jener ein zarter Zwerg, wie konnte der denn seinen Schlägen mit dem schweren Säbel widerstehen!

Die beiden etwas ungleich grossen Cavalleriepallasche wurden vertheilt, nicht unparteiisch, Stronghand wählte gleich selbst, hielt mit kindlicher Unschuld die beiden Waffen neben einander und nahm die grössere, die andere dem Gegner gebend und dabei schwatzte der französische Voyageur immer prahlend und höhnend weiter.

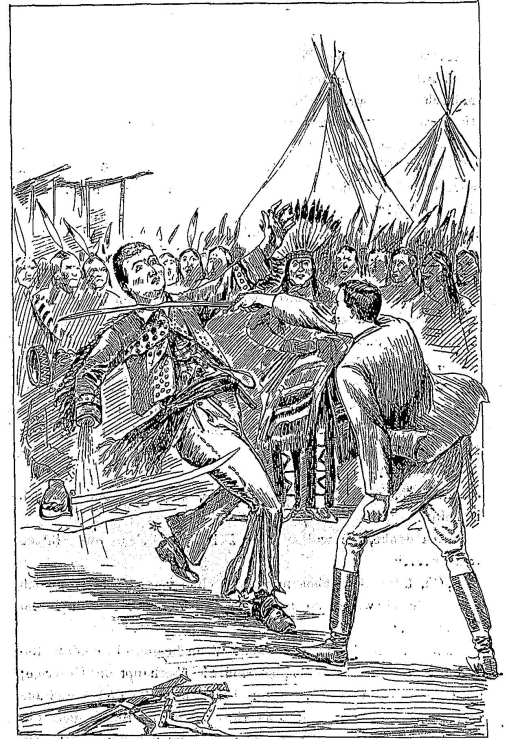

Scharf und spitz war der etwas gebogene Säbel, daraufhin prüfte Munro seine Waffe – und dann musste er sie blitzschnell zum Schutze emporheben, denn urplötzlich, ohne irgend eine Warnung gegeben zu haben, drang Stronghand mit furchtbaren Hieben auf ihn ein.

Nun ist es aber auch beim schweren Säbel am allerwenigsten die rohe Kraft, welche den Kampf entscheidet. Stronghand handhabte den Säbel wie eine stählerne Keule; er wusste ihn nicht einmal anzufassen, und als er auf diese Weise nicht die Parade durchschlagen konnte, fing er mit wüthenden Stichen an, die Munro als unschuldige Spielversuche parirte, dabei rückte Stronghand ihm immer näher auf den Leib, und wenn es hier so anging, dann durfte Munro auch ungenirt retiriren, und nun wusste er, dass sein Gegner ja gar keine Ahnung von der edlen Fechtkunst hatte, und dabei überlegte er kaltblütig, ob er jenem nur den Arm unbrauchbar machen sollte, oder ob es nicht besser sei, ihm gleich den Kopf zu spalten.

»Hund verfluchter!« brüllte Stronghand und fing zur Abwechselung wieder mit dem Hauen an. Die Indianer heulten vor Vergnügen.

Da stiess Munro's Fuss beim Zurücksetzen an einen Felsen, und nun hatte er seinen Entschluss gefasst, noch einen der langsamen, weil mit dem ganzen Arme gegebenen Hiebe parirt, zum ersten Male fiel Munro mit einer Prim aus, noch eine Drehung des Handgelenks – und da lag Stronghand auf dem Rücken, zwei Schritte rechts von ihm sein rechter Arm, den Säbel noch in der Faust – zwei Schritte links von ihm sein Kopf, ebenfalls glatt vom Rumpfe getrennt, noch die Augen rollend.

Den Indianern blieb das »Hau« in der Kehle stecken. In der Steinwildniss verwandelte sich auch alles menschliche Leben in regungslosen Stein. Alles blickte starr vor furchtsamer Scheu nach dem noch in Positur stehenden Gladiator, nach dem Körper, den er so in einem einzigen Momente, gar nicht zu verfolgen, in drei Theile zerlegt hatte. Auch die gefangenen Cowboys, auch Dick, auch Ellen. Nur einer war nicht zur Bildsäule verwandelt.

»Bitte, ein recht intelligentes Gesicht, lächeln Sie freundlich,« liess sich des Reporters Stimme vernehmen, dem man seinen Photographen-Apparat gelassen hatte, es knipste – »Danke, never mind,« und Mr. Schade legte den Zeigefinger an die schottische Mütze und schnellte ihn nach vorn, er hatte den unheimlichen Kopf mit den noch immer rollenden Augen photographirt.

Dann kam wieder Leben in den Häuptling, und schon wie er langsam auf Munro zuschritt, wusste dieser sofort, nicht nur aus den Zügen, schon aus dem Gange, aus der ganzen Haltung, was er zu erwarten habe – keine Rache, keine Strafe – und er senkte die Waffe.

»Das lange Messer hat den furchtbaren Stronghand getödtet,« begann der Häuptling feierlich. »Das lange Messer ist ein gewaltiger Krieger. Der schluckende Geier ist der grosse Häuptling der Nadowessiers, der schluckende Geier will mit dem langen Messer Freundschaft machen.«

Der Häuptling fuhr vor dem sich hebenden Säbel etwas zurück. Munro hatte nur nach Ellen gedeutet.

»Wenn Du mein Freund sein willst, so musst Du erst die Banden jener Dame lösen.«

Der schluckende Geier blickte hin, sann einen Moment.

»Deiner Squaw? Will mein Freund mit seiner Squaw in das Lager des schluckenden Geiers kommen und seinen Kriegern und Kindern lehren, wie man mit dem langen Messer kämpft?«

»Ich will es.«

Der Häuptling ging selbst hin, zog das Messer aus dem Gürtel und durchschnitt Ellen's Fesseln. Munro war ihm gefolgt.

»Jetzt diesem, und diesem auch. Es sind meine Freunde, ich darf nicht frei sein, wenn sie gebunden sind.«

»Mein Bruder ist so edel wie stark.«

Auch Dick's Fesseln fielen, und der Reporter wurde losgekettet.

»Und diese Cowboys auch.«

Es war ein starkes Verlangen; der Häuptling zögerte und machte ein finsteres Gesicht. Seine Krieger wollten doch ein Vergnügen haben, die Getödteten forderten auch Rache.

»Sie müssen sterben.«

»So binde auch mich wieder,« beharrte Munro standhaft.

»Will das lange Messer den Nadowessiers das Kämpfen lehren, wenn ich sie am Leben lasse? Sie sollen die Büffelhäute am Wasser gerben.«

Munro bejahte, auch die Cowboys waren frei, wenn auch nur als Sclaven, wurden aber auch gleich von Indianern in die Mitte genommen, Somaja sprach mit dem Häuptling in seinem Dialect.

Die Rothhäute hatten ihre Würde wiedergefunden, besonders unter den Augen solch' eine Kriegers; was sie jedoch nicht hinderte, den Todten auszuplündern. Der schluckende Geier hing sich die Ducatenketten selbst um; es kam aus Taschen und Falten noch mehr Gold zum Vorschein; wenn die Ringe nicht von den dicken Fingern herabwollten, wurden sie abgeschnitten, der Säbel aus der krampfhaft geballten Faust des abgeschlagenen Armes gewunden, dieser, wie der Körper, beseitigt, wahrscheinlich in einen hohlen Felsen geworfen. Mit dem Kopfe beschäftigten sich Dick und der Reporter, sie rissen sich um ihn.

»So reiss doch,« rief der Reporter.

»Ich reisse ja, Ihr haltet aber nicht fest, packt doch bei den Ohren an.«

»Was macht Ihr denn da?« rief Munro.

»Wir scalpiren ihn,« frohlockte Dick, »aber der Kerl hat so kurze Haare.«

Mancher Arzt, an die Indianergeschichten denkend, hat schon das Scalpiren an einer ihm zur Verfügung stehenden Leiche probirt, es ist auch darüber berichtet worden. Es geht, es genügt, rings um das Haar einen nur leichten Einschnitt zu machen, dann kann man die Haut abziehen oder sogar an einem dickeren Haarstrange, der Scalplocke, mit einem einzigen Rucke abreissen. Aber es gehört eine ganz gewaltige Kraft dazu – oder ein besonderer Kniff. Das ist gerade so wie mit dem Bogenspannen. Als sich in Deutschland eine Bande Sioux producirte, zeigte im Zoologischen Garten zu Leipzig ihr Impresario einer Gesellschaft von Herren –es handelte sich um eine Wette – einen ihrer Bogen, aus dem Horne des Steinbocks. Keinem der Herren gelang es, und es waren einige Kraftmeyer darunter, den Bogen nur so weit zu spannen, um den mit Daumen und Zeigefinger am Federschaft gepackten Pfeil nur zehn Meter weit zu entsenden, während ein Indianer, der nach seinem Oberarm gar keine besondere Muskelkraft besass, die Sehne mit spielender Leichtigkeit zurückzog, so weit er wollte, den Pfeil in den Wolken verschwinden lassend. Hierbei handelt es sich eben nur um die Ausbildung der Muskelkraft von Daumen und Zeigefinger, und wirklich ergab eine Prüfung, dass jeder der Sioux zwischen diesen beiden Fingern eine kleine Haselnuss aufdrücken konnte, und dazu gehört etwas. Ferner war es auch dem stärksten »Bleichgesicht« ganz unmöglich, die abgelöste Sehne wieder auf den Bogen zu bringen, und ein halbwüchsiger rother Junge macht es ohne Anstrengung mit einem kleinen Ruck. Das sind Merkmale, an denen man echt von unecht unterscheiden kann.

Die Pferde kamen, der Häuptling malte wieder seine stumme Sprache in die Luft, mehrere Thiere mussten zwei Reiter aufnehmen, immer ein Indianer hatte vor sich einen der Gefangenen – denn solche waren es doch noch – alle Sättel oder Decken waren schon besetzt, nur ein Pferd war noch ledig und dort standen noch Munro und Ellen.

»Will mein Bruder nicht seine Squaw vor sich nehmen?« Munro stieg auf, und half Ellen zu sich herauf. Sie hatte noch kein Wort gesagt. Der plötzliche Wechsel ihres Schicksals war zu viel für sie gewesen. Sie zitterte in seinen Armen – und weinte.

Einsam lag die Cisterne da, in und um welche es einige Tage so lebhaft zugegangen war. Die abgehungerten Pferde hatten ausgelitten, sie waren zuvor getödtet worden.

Ganz einsam war es wieder. Denn der hünenhafte Mann im gelben Lederanzug, welcher auf der Plattform stand und dorthin blickte, wo die Reiter als kleine Punkte am Horizont verschwanden, war selbst eine Steinfigur, ebenso wie der neben ihm stehende arabische Windhund.

Die Punkte waren untergetaucht, und endlich kam Leben in das menschliche Steinbild.

»Ausgespielt und ausgefochten,« sagt er leise und traurig. »Nun, mein armer Hassan, komm, nun wollen wir die letzte Wanderung zusammen machen, und dann – müssen wir uns trennen. – Es hat sich erfüllt. – Er hat gesiegt. – Wohl mir. – Und er ist ihrer werth. Er hat sie sich wie ein Mann errungen. – Und Du, mein Hassan, Du wirst alt, Du bedarfst der Ruhe, und der Geliebte Deiner neuen Herrin wird auch Dich lieben.«