|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der Unterordnung der Kusus oder fruchtfressenden Beutelthiere (Carpophaga) vereinigt man zwei Familien, deren Mitglieder sich kennzeichnen durch das Gebiß, in welchem oben stets Eckzähne vorhanden und dessen große Schneidezähne in der Unterkinnlade meißelförmig sind, auch geschlossene Wurzeln haben, durch die paarig, richtiger zu zwei und zu drei einander gegenüberstehenden Zehen der Hinterfüße sowie durch den einfachen Magen und einen sehr großen und weiten Blinddarm.

Die Kletterbeutelthiere (Phalangistidae), die sippen- und artenreichste Familie dieser Abtheilung bildend, erreichen höchstens die Größe eines starken Marders. Ihre vorderen und hinteren Gliedmaßen sind von gleicher Länge und auch ziemlich regelmäßig gebaut, weil beide Füße fünf Zehen haben. An der Hinterpfote ist die innere Zehe vergrößert und zu einem nagellosen und gegensetzbaren Daumen geworden; die zweite und dritte Zehe sind miteinander verbunden. Der Schwanz ist gewöhnlich ein langer Greifschwanz. Der Kopf ist kurz und die Oberlippe, wie bei den Nagern, gespalten. Das Weibchen hat zwei oder vier Zitzen in einer Tasche. Das Gebiß, auf welches die Vereinigung der verschiedenen Sippen begründet ist, zeigt oben sechs, an Größe sehr verschiedene, unten dagegen bloß zwei sehr große, meißelförmige Schneidezähne; die Eckzähne sind stumpf oder fehlen sogar; die Lückzähne, deren im obern Kiefer zwei oder drei, im untern einer oder zwei sich finden, sind stummelhaft geworden, die Backenzähne endlich, von denen jede Reihe vier enthält, haben viereckige Kronen mit verschiedenen Zacken und Höckern. Zwölf bis dreizehn Rückenwirbel tragen Rippen, sechs oder sieben sind rippenlos. Das Becken besteht aus zwei kurzen Wirbeln; die Anzahl der Schwanzwirbel steigt bis dreißig. Der Magen ist einfach und drüsenreich und der Blinddarm ganz außerordentlich lang. Im Gehirn fehlen alle oberflächlichen Windungen.

Die Kletterbeutelthiere bewohnen Australien und einige Inseln Südasiens. Sie sind sämmtlich Baumthiere und finden sich deshalb nur in Wäldern; bloß ausnahmsweise steigen einige auf den Boden herab, die meisten verbringen ihr ganzes Leben in den Kronen der Bäume. Fast alle Arten verschlafen den größten Theil des Tages oder erwachen, vom Hunger getrieben, höchstens auf kurze Zeit. Beim Eintritt der Dunkelheit kommen sie aus ihren Verstecken hervor, um zu weiden; denn Früchte, Blätter und Knospen bilden ihre Hauptnahrung. Einzelne nehmen zwar auch Vögel, Eier und Kerbthiere zu sich, andere dagegen fressen bloß die jungen Blätter und Triebe oder graben den Wurzeln im Boden nach. Sie, die letzteren, sollen sich unterirdische Baue anlegen und in denselben während der kalten Jahreszeit schlafen. In ihren Bewegungen unterscheiden sich die Kletterbeutelthiere wesentlich von einander. Die einen sind langsam und äußerst behutsam, gehen daher schleichend ihres Weges dahin, die anderen zeichnen sich durch Lebendigkeit und Behendigkeit aus. Alle können vortrefflich klettern, einige auch weite Sprünge ausführen. Der Greifschwanz und die Flughaut deuten schon von vornherein auf solche Fertigkeiten hin. Beim Gehen treten sie mit der ganzen Sohle auf, beim Klettern suchen sie sich soviel wie möglich zu versichern. Die Mehrzahl lebt gesellig oder hält sich paarweise zusammen. Sie werfen zwei bis vier Junge. Alle Kletterbeutelthiere sind sanfte, harmlose, furchtsame Geschöpfe. Wenn sie verfolgt werden, hängen sich manche mittels des Schwanzes an einen Ast und verharren lange Zeit regungslos in dieser Stellung, jedenfalls um sich dadurch zu verbergen. Hierin zeigt sich die einzige Spur von Verstand, welche sie im Freileben offenbaren. In der Gefangenschaft bekunden sie zwar zuweilen eine gewisse Anhänglichkeit an ihren Wärter, die meisten lernen diesen jedoch kaum kennen. Bei einiger Pflege halten fast alle längere Zeit in der Gefangenschaft aus. Ihre Ernährung verursacht keine Schwierigkeiten. Einzelne Arten werden, wenn sie zahlreich in die Pflanzungen einfallen, oft ziemlich schädlich, die anderen nützen durch ihr Fell und ihr Fleisch, und so gleicht sich der Schaden, den sie anrichten, durch den Nutzen, welchen sie bringen, so ziemlich wieder aus.

Als die bewegungsfähigsten Kletterbeutler müssen wir wohl die Flugbeutelbilche ( Petaurus) ansehen. Sie zeigen in ihrer Gestalt eine so täuschende Ähnlichkeit mit den bekannteren Flugeichhörnchen, daß sie mit diesen verwechselt werden könnten, wenn nicht das Gebiß sie wesentlich von jenen Nagern unterschiede. Die behaarte Flug- oder Flatterhaut an den Seiten des Rumpfes zwischen den vorderen und hinteren Gliedmaßen ist jedenfalls ihr Hauptkennzeichen. Der Körper ist gestreckt, der Kopf klein, die Schnauze zugespitzt; die Augen sind groß und vorstehend, die aufrecht gestellten Ohren zugespitzt; der sehr lange Schwanz ist buschig, zuweilen auch zweizeilig behaart, der Pelz weich und fein.

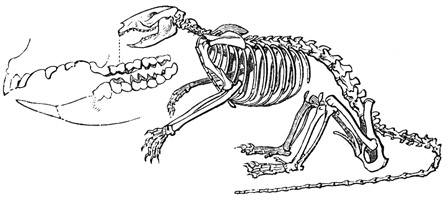

Geripp des Fuchskusu. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Als den bekanntesten Flugbeutelbilch darf man wohl das Zuckereichhorn ( Petaurus sciureus, Didelphys sciurea, Belideus sciureus) betrachten; denn schon aus dem Namen geht hervor, daß diese Art ein volkstümliches Thier geworden ist. Man kann nicht leugnen, daß der Name, welchen die ersten Einsiedler gaben, passend gewählt ist; denn nicht bloß in der Gestalt, sondern auch in der Größe ähnelt das Thier unserem Eichkätzchen und noch mehr dem Taguan. Der gestreckte und schlanke Leib erscheint durch die Flughaut, welche sich zwischen beiden Beinen ausspannt, ungewöhnlich breit; der Hals ist kurz und ziemlich dick; der flache Kopf endet in eine kurze, etwas spitzige Schnauze; der Schwanz ist sehr lang, rundlich, schlaff und buschig. Die aufrechtstehenden Ohren sind lang, aber stumpfspitzig, die Augen groß und halbkugelförmig vorstehend. Die Beine sind kurz, die Zehen des Vorderfußes getrennt, die des Hinterfußes durch fast vollständige Verwachsung der zweiten und dritten Zehe und einen den übrigen Zehen entgegensetzbaren Daumen ausgezeichnet. Dieser Daumen ist nagellos; alle übrigen Zehen dagegen tragen sichelförmig gekrümmte Krallen. Das Weibchen besitzt einen vollständigen Beutel. Der Pelz ist sehr dicht, außerordentlich fein und weich, die Flatterhaut behaart, und nur die Ohren sind auf der Innenseite nackt, auf der Außenseite dagegen wenigstens gegen die Wurzel hin mit Haaren bedeckt. Die ganze Oberseite des Leibes ist aschgrau, die Flatterhaut außen dunkel-nußbraun und weiß eingefaßt, die Unterseite weiß mit schwach-gelblichem Anfluge, gegen den Rand der Flatterhaut hin aber bräunlich. Ein rostbrauner Streifen zieht sich durch die Augen und verläuft gegen die Ohren hin, ein anderer vorn rostbraun, auf der Stirn lebhaft kastanienbraun gefärbter Streifen läuft über den Nasenrücken, die Stirn und die Mittellinie des Rückens. Der Schwanz ist an der Wurzel licht-aschgrau, an der Spitze schwarz. Das Thierchen erreicht eine Gesammtlänge von 46 Centim., wovon etwas über die Hälfte auf den Schwanz kommt.

Zuckereichhorn ( Petaurus sciureus). [1/3] natürl. Größe.

Man findet das Zuckereichhorn hauptsächlich in Neusüdwales. Es ist ein echtes Baumthier und, wie die meisten der ihm ähnlich gestalteten Geschöpfe, bei Nacht lebendig. Während des Tages verbirgt es sich in den dichtesten Baumkronen, wo es entweder eine Höhlung oder einen Gabelast aufsucht und, zu einer Kugel zusammengerollt und gleichsam in seine Flatterhaut eingewickelt, dem Schlafe sich hingibt; mit der Nacht beginnt seine Thätigkeit. Nunmehr klettert es mit der Gewandtheit eines Eichhorns auf den Bäumen umher, immer von unten nach oben; denn von oben nach unten zu springt es mit Hülfe seiner Flatterhaut, welche es wie einen Fallschirm ausbreitet. Bei Tage erkennt man das Thier, welches man während der Nacht beobachtete, nicht wieder. Es scheint eher ein lebloses Wesen als der behende Baumbewohner zu sein. Mürrisch und lichtscheu schläft es; nur gelegentlich wacht es auf, um etwas zu fressen; wankend, unsicher bewegt es die Glieder, und ängstlich meidet es die Strahlen des ihm verhaßten allbelebenden Lichtes. Ganz anders zeigt es sich in einer jener klaren, zaubervollen Mondnächte seiner Heimat. Das Auge folgt überrascht seinem Treiben. Alle Bewegungen sind jetzt ebenso lebhaft, behend und gewandt wie die des übermüthigsten Affen, wie die des erregtesten Eichhorns. Nur auf dem Boden erscheint es tölpisch und schwankt hier unsichern Schrittes dahin; aber es betritt die ihm fast feindliche Erde auch nur in der höchsten Noth, bloß dann, wenn die Bäume so weit von einander stehen, daß nicht einmal seine Flughaut die Brücke bilden kann. Es ist im Stande, außerordentlich weite Sprünge auszuführen und dabei die Richtung beliebig zu ändern. Schon wenn es aus einer Höhe von zehn Meter abspringen kann, ist es fähig, einen zwanzig bis dreißig Meter von ihm entfernten Baum zu erreichen. Am Bord eines an der Küste Neuhollands segelnden Schiffes befand sich ein Flugbeutler, welcher bereits so gezähmt war, daß man ihm gestatten durfte, frei auf dem Schiffe umher zu laufen. Das muntere Geschöpf, die Freude der ganzen Schiffsmannschaft, war am Bord so vertraut geworden, daß es bald auf den höchsten Mastspitzen, bald unten im Raume gesehen werden konnte. Eines Tages kletterte es bei heftigem Wehen nach seinem Lieblingsplatze, der Mastspitze, empor. Man besorgte, daß es während eines seiner Sprünge vom Sturme erfaßt und in das Meer geworfen werden möchte, und einer der Matrosen entschloß sich, seinen Liebling von oben herunter zu holen. Als er dem Thiere nahe auf den Leib rückte, suchte sich dieses der ihm unangenehmen Gefangennahme zu entziehen und vermittels eines seiner herrlichen Luftsprünge das Deck zu erreichen. In demselben Augenblicke legte sich das Schiff, von einem heftigen Windstoße erfaßt, derart auf die Seite, daß aller Berechnung nach der Flugbeutler in die Wellen geschleudert werden mußte. Man gab ihn bereits verloren, er aber wußte sich zu helfen. Plötzlich änderte er durch eine geschickte Wendung seines vortrefflichen Steuerruders die Richtung seines Fluges und schoß, in großen Bogen sich drehend, weit aus nach vorn, glücklich das sichere Deck erreichend. Alle Beobachter sind einstimmig in der Bewunderung dieser Flugbewegung und versichern, daß sie mit ebensoviel Zierlichkeit als Anmuth ausgeführt würde, und schwerlich ihres Gleichen haben könne. Ueberhaupt ist der Flugbeutler ein sehr nettes Thier, wenn auch nicht gerade harmlos, so doch leicht zähmbar, dabei in der Nacht überaus lebendig, munter und lustig, nur leider immer etwas furchtsam. Während seines Schlafes kann er von einem geschickten Kletterer leicht gefangen werden, zumal wenn mehrere zu solcher Jagd sich verbinden; denn das Licht blendet ihn so, daß er, auch wenn er von seiner Fluggabe Gebrauch macht, den ins Auge gefaßten Zweig verfehlt, und anstatt auf dem sicheren Baume, auf dem Boden anlangt, wo ihn der Mensch sehr bald erreicht. Man findet ihn gar nicht selten in den Häusern der Ansiedler, welche ihn mit großer Sorgfalt pflegen. Sein Verstand ist gering, aber er ersetzt durch seine Lustigkeit und Heiterkeit, durch Sanftmuth und Zierlichkeit einigermaßen den Mangel an geistigen Fähigkeiten. Im Käfige springt er während der ganzen Nacht ohne Unterlaß umher und nimmt dabei oft die wunderlichsten Stellungen ein. Ohne große Mühe gewöhnt er sich an allerlei Kost, wenn ihm auch Früchte, Knospen und Kerbthiere das liebste bleiben, schon weil diese Stoffe seiner natürlichen Nahrung entsprechen. Besonders gern frißt er den Honig der Eucalypten oder Gummibäume, und sicherlich bilden auch die Kerbthiere einen nicht unbedeutenden Theil seines Futters. Bei Gefangenen im Londoner Thiergarten hat man beobachtet, daß sie todte Sperlinge und Fleischstücken, welche man ihnen brachte, sehr gern verzehrten, und deshalb glaubt man mit Recht, daß sie in der Nacht geräuschlos nach Art der Faulaffen an schlafende Vögel und andere kleine Thiere sich anschleichen und sie umbringen. In manchen Gegenden thun sie unter den Pfirsichen und Apfelsinen erheblichen Schaden.

Die Geselligkeit ist bei dem Zuckereichhorn sehr ausgeprägt. Man findet in den Wäldern immer mehrere derselben Art vereinigt, obgleich es nicht scheint, als ob eines das andere besonders freundschaftlich und liebevoll behandele. In der Gefangenschaft befreundet es sich wohl auch mit anderen kleineren Thieren und zeigt selbst gegen den Menschen eine gewisse Anhänglichkeit. Ueber das Gefangenleben gibt Bennett einige Mittheilungen. Er erhielt ein junges Weibchen und brachte es mit sich nach Europa. »Obgleich noch jung,« sagt er, »fand ich es doch sehr wild und garstig. Es spuckte, knurrte und schrie, wenn man es nahm, und begleitete dabei jeden Ton mit Kratzen und Beißen. Die Nägel waren scharf und verursachten Wunden, wie die, welche einem die Katzen beizubringen pflegen; die kleinen Zähne dagegen waren nicht hinreichend, etwas auszurichten. So viel ist sicher, daß ein Thier, welches in seiner frühen Jugend sich so wüthend geberdet, im Alter ein schlimmer Beißer sein muß. Nach und nach wurde mein Gefangener zahmer und litt, daß man ihn in die Hand nahm, ohne daß er kratzte und zubiß. Auch leckte er die Hand, wenn man in ihr ihm Süßigkeiten reichte, welche er außerordentlich liebte, und erlaubte, daß man seine kleine Nase berührte und sein Fell untersuchte. Aber sowie es sich jemand herausnahm, ihn beim Körper zu erfassen, wurde er außerordentlich wüthend und biß und kratzte in wildem Zorne, dabei sein schnurrendes, schnaubendes und spuckendes Knurren ausstoßend. Ruhiger war er, wenn man ihn beim Schwanze packte und ihn nicht zu lange festhielt. Dabei breitete er seine Fallhaut aus, als wolle er sich vor einem Sturze sichern. In dieser Lage konnte man sein wundervolles Fell oben und unten viel besser als in jeder anderen Stellung sehen. Obgleich er zahm geworden war, schien er doch nicht die geringste Zuneigung gegen diejenigen zu zeigen, welche ihn fütterten; denn er benahm sich gegen Fremde oder gegen die ihm bekannten Personen gleich gut oder gleich schlecht.

»Während des Tages lag er zu einem Ball zusammengerollt, seinen buschigen Schwanz über sich gedeckt, still und ruhig. Nur zuweilen wachte er auf und fraß ein wenig. Bei solchen Gelegenheiten erschien er halb blind oder bewies wenigstens deutlich, daß ihm das helle Tageslicht höchst unangenehm war. Aber in der Dämmerung des Abends und in der Nacht begann sein volles Leben und seine Thätigkeit. Dann war er ein ganz anderes Geschöpf. In seinem Käfige lief er oben und unten herum, ruh- und rastlos stieg er an den Stäben in die Höhe, ohne nur einen Augenblick stillzuhalten. Im Zimmer frei gelassen, kletterte er sofort auf die höchsten Stellen der Einrichtungsgegenstände, und je mehr er sich bewegen konnte, um so zufriedener und behaglicher schien er sich zu fühlen. Er zeigte sich jetzt als das gerade Gegentheil des hülflosen Wesens, welches er bei Tage war. Nur einmal habe ich ihn auch während des Tages lebendig gesehen. Das war im Thiergarten zu London, wo ihm der düstere Himmel der Riesenstadt wohl glauben lassen mochte, daß bereits die Nacht hereingebrochen wäre.

»Wir fütterten ihn mit Milch, Rosinen und Mandeln. Süßigkeiten aller Art, eingemachte Früchte sowohl als Zucker, zog er allem übrigen vor. Die Früchte sog er aus, daß bloß noch die Schale übrig blieb. Er bedurfte wenig, wurde aber fett und befand sich sehr wohl.

»Eine Nacht entkam er seinem Gefängnisse, wurde aber am nächsten Tage in den höchsten Zweigen eines luftigen Weidenbaums gesehen, wo er sich in einer der Gabeln gemüthlich ausruhete. Ein Knabe mußte ihm nachklettern und fand ihn oben im tiefen Schlafe. Er näherte sich ihm, ohne gehört oder gesehen zu werden, ergriff ihn beim Schwanze und warf ihn etwa zwanzig Meter tief herab. Der Bilch breitete sofort seinen Fallschirm aus und kam wohlbehalten und gesund unten an, wo er augenblicklich wieder gefangen wurde. Oft sieht man ihn, wenn er frißt, behaglich auf dem Rücken liegen; beim Trinken aber hält er das kleine Gefäß zwischen seinen Vorderfüßen und leckt wie eine junge Katze. Auf der Reise nach London konnten wir ihm glücklicher Weise fortwährend Milch verschaffen, und so befand er sich stets wohl. Nach und nach war er so zahm geworden, daß wir ihn gelegentlich abends auf dem Deck umherlaufen lassen konnten. Dort spielte er mit sich selbst wie eine junge Katze und schien sich sehr zu freuen, wenn man ihn krauete. Doch auch jetzt noch ließ er sich ungern gefangen nehmen und spuckte und schnappte augenblicklich nach der Hand, welche ihn aufnahm.«

Ueber seine Fortpflanzung scheint noch nichts bekannt zu sein, wenigstens finde ich in keinem der mir zugänglichen Werke darüber etwas sicheres mitgetheilt.

Das Beuteleichhorn ( Petaurus taguanoides ) wird als Vertreter einer eigenen Sippe angesehen; doch begründen sich die Unterschiede bloß auf geringe Abweichungen im Gebisse und im Baue der Flughäute. Es finden sich oben sieben und unten sechs Backenzähne in ununterbrochener Reihe, und die Flughaut erstreckt sich vorn bis zum Elnbogen, hinten bis an die Wurzel des Daumens. Das Beuteleichhorn erreicht bis 50 Centim. Leibeslänge, der Schwanz etwa ebensoviel. Der Kopf ist klein, die Schnauze kurz und zugespitzt; die Augen sind sehr groß und die Ohren breit und dicht, fast buschig behaart. An den Füßen finden sich starke, gekrümmte und scharfe Nägel. Der sehr lange und weiche, am Schwanze buschige Pelz ändert in seiner Färbung vielfach ab. Gewöhnlich sieht die Oberseite bräunlichschwarz, der Kopf mehr bräunlich, die Flughaut weißlich gesprenkelt aus; Schnauze, Kinn und Pfoten sind schwarz, Kehle, Brust und Bauch weiß; der Schwanz ist schwarz oder bräunlichschwarz, blässer an der Wurzel und gelblich an der Unterseite. Es gibt aber so viele Abänderungen in der Färbung, daß man kaum zwei von ihnen findet, welche vollkommen gleich gefärbt sind. Die braune Farbe des Felles geht bei dem einen in das dunkelste Braunschwarz über; bei dem andern ist der ganze Pelz grau, ebensowohl auf der Oberseite als auf der Flughaut, und nicht selten findet man auch sehr schöne Weißlinge. Unter allen Umständen bleiben die Unterseite und die Innenseite der Glieder reinweiß.

Das Beuteleichhorn bewohnt Neuholland, zumal die großen Wälder zwischen Port Philipp und Moreton-Bai, und soll dort häufig sein, obgleich man es nur selten in der Gefangenschaft oder getödtet in den Händen der Eingebornen sieht. Wie alle seine Verwandten ein Nachtthier, verbirgt es sich gegen Morgen in Höhlungen der großen, abgestorbenen Bäume und verbringt hier schlafend den Tag, gesichert vor jedem seiner Feinde, mit alleiniger Ausnahme des immer hungrigen und immer wachsamen Eingeborenen von Neusüdwales, dessen Auge ohne Unterlaß umherschweift, um etwas genießbares zu finden, und dessen Verstand gerade hinreicht, um nach den geringfügigen Spuren, welche das Beuteleichhorn hinterläßt, dessen Schlafplatz aufzufinden. Ein leichter Ritz in der Rinde des Baumes, einige Haare am Rande der Oeffnung, in welche das Thier eingetreten ist, unterrichten den dunklen Mann mit derselben Sicherheit über die ihm willkommene Beute, als wenn er sie selbst in ihre Wohnung hätte treten sehen. Er ist geübt genug, um aus den Anzeigen zu erkennen, ob die Höhlung im Baume frisch besucht oder schon vor längerer Zeit benutzt wurde. Sobald die Anzeigen versprechend sind, ersteigt er den Baum fast mit derselben Schnelligkeit, mit welcher ein Affe klettert, untersucht durch Klopfen, dessen Schall die Tiefe der Höhlung verkündet, wo das Thier liegt, und arbeitet sich auf eine oder die andere Weise bis zu dem schlafenden Beuteleichhorn durch, faßt es am Schwanze, zieht es so schnell hervor, daß es nicht Zeit findet, von seinen Krallen oder Zähnen Gebrauch zu machen, schwingt es einmal im Kreise herum, zerschmettert ihm die Hirnschale durch einen kräftigen Schlag gegen den Stamm und wirft es als Leiche auf den Boden. Es ist besonders auffallend, daß das Beuteleichhorn seine Höhle auch dann nicht verläßt, wenn es durch den Schall der Axthiebe, welche zu seinem Schlafplatze den Weg bahnen sollen, erweckt wird. Wahrscheinlich ist der Schreck über den ungewünschten Besuch so groß, daß er dem Thiere alle Besinnung raubt. Dagegen vertheidigt es sich, falls es gefaßt wird, mit seinen starken, scharfen und gekrümmten Nägeln so vortrefflich, daß es unbedingt nöthig ist, es in der angegebenen Weise zu packen und schnell zu tödten, um bedeutenderen Verletzungen zu entgehen. Man versichert, daß es gereizt ein verzweifelter Kämpfer sei und seine Zähne fast ebensogut zu gebrauchen verstehe wie seine Klauen. Das Fleisch gilt als ein Leckerbissen, und da das Thier eine ziemliche Größe erreicht, jagt man ihm des Bratens wegen eifrig nach; auch betheiligen sich an dieser Jagd die Weißen ebensowohl wie die schwarzen Ureinwohner des Landes. Ohne Hülfe der letzteren dürfte jedoch der Weiße selbst nicht in die Lage kommen, das geschätzte Fleisch zu verspeisen; denn zur Erlangung des Thieres gehört eben die von Kindheit an ausgebildete Jagdfertigkeit der Schwarzen, ihr scharfes Auge und ihre geschickte Hand.

Wenn dieser Flugbeutler vollständig erwacht ist, zeichnet er sich durch Gewandtheit, Behendigkeit und Sicherheit der Bewegung vor allen übrigen Gattungsverwandten aus. Er fliegt förmlich von einem Zweige zum andern, springt über bedeutende Entfernungen, klettert ungemein rasch wieder zu einem neuen Wipfel empor und geht so weiter von Baum zu Baume, von Krone zu Krone. Sein langes, weiches und seidenglänzendes Haar wallt bei diesen Sprüngen, und das blasse Mondlicht legt sich wahrhaft zauberhaft auf das Fell, dessen Glätte den Schimmer in eigenthümlicher Weise wiederspiegelt.

Die Nahrung besteht in Blättern, Knospen, jungen Zweigen und vielleicht auch Wurzeln. Selten steigt unser Flugbeutler zum Boden nieder, um hier zu weiden; gewöhnlich betritt er denselben bloß dann, wenn er von einem sehr entfernten Baume zu einem anderen sich begeben will. Die Gefangenschaft soll er längere Zeit aushalten; doch glückt es nur äußerst selten, ihn zu erlangen, und europäische Reisende haben schon vergeblich ziemlich bedeutende Summen geboten, um seiner habhaft zu werden.

Der Zwerg unter den Flugbeutlern, die Beutel- oder Opossummaus ( Acrobates pygmaeus, Didelphys pygmaea, Petaurus pygmaeus) wird mit Recht als Vertreter einer Sippe betrachtet. Ihr Zahnbau ist gewissermaßen umgekehrt der des vorhergehenden, da sie oben sechs und unten sieben Backenzähne hat. Die Ohren sind mäßig behaart; die breite Flughaut reicht bis zur Handwurzel herab, der Schwanz ist zweizeilig. Das niedliche Thierchen hat ungefähr die Größe unserer Hausmaus, und wenn es auf einem Aste sitzt, die dehnbare Flughaut an den Leib gelegt, sieht es unseren zierlichen und doch so verhaßten Nagern täuschend ähnlich. Seine ganze Länge beträgt etwa 15 Centim., wovon ein wenig mehr als die Hälfte auf den Leib und das übrige auf den Schwanz kommt. Der kurze, weiche Pelz ist oben graubraun, unten gelblichweiß gefärbt; die Augen sind schwarz umringelt, die Ohren vorn dunkel, hinten weißlich. Beide Hauptfarben des Leibes trennen sich scharf von einander. Im Sitzen legt sich die Flughaut faltig an den Leib an und wird so zu einem ganz besonderen Schmucke der Opossummaus. Das zarte Weiß am untern Rande erscheint dann wie ein geschmackvoller Spitzensaum an dem Mantel, welcher auf den Schultern des Thieres liegt. Der Schwanz zeichnet sich durch zweizeilige, federbartartige Behaarung aus.

Beutelmaus ( Acrobates pygmaeus). Natürliche Größe.

Der Zwergflugbeutler nährt sich, wie seine übrigen Verwandten, von Blättern, Früchten, Knospen und anderen zarten Pflanzentheilen, verschmäht aber auch ein kleines Kerbthier nicht, falls er dieses zufällig entdeckt. An Lebendigkeit und Beweglichkeit steht er seinen übrigen Verwandten kaum nach, und in der Fähigkeit, große Entfernungen mit Hülfe der ausgebreiteten Flughäute zu überspringen oder zu überfliegen, wird er nur von wenigen übertroffen. Man sagt, daß das Thierchen sowohl bei den Eingeborenen wie bei den Eingewanderten in der Nähe von Port Jackson sehr beliebt sei und häufig zahm im Bauer gehalten werde; doch fehlen zur Zeit noch genauere Berichte ebensowohl über das Leben und Wesen der Gefangenen wie über das Freileben, die Fortpflanzung und Kinderzucht dieses schmucken Geschöpfes.

In den Wäldern der Molukken, Neu-Guineas und der Timorgruppe haust eine eigenthümliche Sippschaft unserer Familie, die der Kuskuten ( Cuscus). Sie sind große Kletterbeutelthiere von plumper Gestalt, mit kurzen Ohren, senkrecht gestellten Augensternen und dichtem, mehr oder weniger wolligem Pelze, deren Schwanz nur in der Wurzelgegend behaart, in der Endhälfte aber nackt und warzig ist, und deren Gebiß aus drei Schneidezähnen und einem Eckzahne in jedem Oberkiefer, einem Schneidezahne im Unterkiefer, und je einem Lück- und vier Backenzähnen in beiden Kiefern besteht, während im Unterkiefer ein Eckzahn nicht vorhanden ist.

Der Tüpfelkuskus oder Wangal der Bewohner Arus ( Phalangista maculata, Ph. papuensis und Quoyi, Cuscus maculatus und macrourus), eine der schönsten Arten der Gruppe, erreicht, ausgewachsen, eine Gesammtlänge von 1,1 Meter, wovon der Schwanz etwa 45 Centim. wegnimmt. Ein dichter, wolliger, seidenweicher Pelz bekleidet den Leib. Seine Färbung ändert vielfach ab. Die in der Regel weiße, gelblich oder graulich überflogene Oberseite des Pelzes wird durch große, unregelmäßige, brennend rostrothe, tiefbraune oder schwarze Flecken gezeichnet, welche auf der Außenseite der Beine verschwimmen; die Unterseite ist immer ungefleckt und reinweiß, die Füße sind rostfarben, Gesicht und Stirn bei alten Thieren lebhaft gelb, bei jüngeren rostgelb, die Ohren oft weiß und die nackten Theile röthlich; der weiße Schwanz zeigt nur ausnahmsweise einige Flecken. Bei jungen Thieren sind letztere lichter, bei Säuglingen grau.

Wir verdanken die ersten Nachrichten über das Leben des Thieres dem Holländer Valentyn. Er erzählt, daß auf Amboina unter dem Geschlecht der Wiesel der Kuskus oder Kusu, wie ihn die Malaien nannten, eines der seltsamsten wäre. »Der Kopf hat viele Aehnlichkeit mit einer Ratte oder mit einem Fuchse. Der Pelz ist fein und dicht, wie bei einer Katze, doch wolliger und von Farbe roth und grau, fast wie beim Hasen. Einige sind röthlich, einige auch weiß, die Weibchen meistentheils grau. Die großen Arten sind sehr böse und gefährlich, weil im Stande, wenn sie auf einem Baume sitzen und von jemand am Schwanze gehalten werden, den Mann in die Höhe zu ziehen und dann fallen zu lassen. Auch wehren sie sich mit ihren scharfen Tatzen, welche unten nackt sind, fast wie eine Kinderhand, und bedienen sich derselben wie ein Affe; dagegen vertheidigen sie sich nicht mit den Zähnen, obschon sie recht gut mit denselben versehen sind. Das Ende des Schwanzes ist nackt und krumm; damit halten sie sich so fest an den Zweigen, daß man sie nur mit genauer Noth abziehen kann. Sie wohnen auch auf den Molukken, nicht in Gängen, wie die westindischen Wiesel, sondern in Wäldern, auf Bäumen, besonders wo es Holzsamen gibt. Auf Ceram und Bulo gibt es mehr als auf Amboina, weil sie hier die Menschen scheuen, welche sie in eigentümlicher Weise fangen, um sie zu essen; denn sie sind ein Leckerbissen für die Eingebornen und schmecken gebraten wie die Kaninchen. Aber die Holländer mögen sie doch nicht. Man muß die am Schwanze aufgehangenen starr ansehen, dann lassen sie aus Furcht den Schwanz los und stürzen vom Baume. Aber nur gewisse Leute besitzen die Eigenschaft, die Kuskus von den Bäumen »herabzusehen«. Die Thiere springen von einem Baume zum andern wie die Eichhörnchen, und machen dann den Schwanz krumm wie einen Haken. Sie hängen sich an Zweige an, damit sie um so besser die Früchte erreichen können, welche sie genießen. Grüne Blätter, die äußere Schale der Canarinüsse, Pisang und andere saftige Früchte werden von ihnen gefressen. Dabei setzen sie sich wie die Eichhörnchen. Wenn sie auf dem Boden herumgehen und überrascht werden, sind sie in einem Augenblicke auf dem Baume. Aengstigt man sie, so harnen sie vor Schrecken. Zwischen den Hinterfüßen befindet sich ein Beutel, worin zwei bis vier Junge aufbewahrt werden, welche so fest an den Saugwarzen hängen, daß beim Abreißen Blut fließt. Fast jedes Weibchen, welches man findet, hat Junge im Sacke; sie müssen mithin immer trächtig gehen.«

Später berichten uns Lesson und Garnot, welche Kuskuten in Neu-Irland trafen: »Die Eingeborenen brachten täglich eine Menge dieser Thiere lebendig ans Schiff. Sie hatten ihnen die Beine gebrochen und ein Stück Holz ins Maul gesteckt, wahrscheinlich um das Beißen zu verhindern. Ihren Erzählungen nach verrathen sich die Kuskuten durch ihren Gestank und werden dann durch Anstarren mit den Augen gebannt und, wenn sie aus Ermüdung den Schwanz loslassen und herunterfallen, gefangen. Die Eingeborenen lieben das fette Fleisch ungemein, weiden die Gefangenen aus und braten sie mit Haut und Haaren auf Kohlen. Aus den Zähnen werden Halsschnüre, Gürtel und Verzierungen der Waffen, oft von Klafterlänge bereitet«.

Quoy und Gaimard bemerken, daß der Tüpfelkuskus in Indien die Faulthiere Amerikas vorzustellen scheine. Er sei eben so stumpf und bringe den größten Theil seines Lebens in der Dunkelheit zu. Von dem Lichte belästigt, steckt er den Kopf zwischen die Beine und verändert diese Lage bloß dann, wenn er fressen will; dabei beweist er eine große Begierde, so stumpf er sonst auch ist. In den Wäldern nähren sich alle bekannten Arten von würzigen Früchten; in der Gefangenschaft fressen sie, wenn ihnen Pflanzennahrung mangelt, auch rohes Fleisch. Ihr Betragen im Käfige oder Zimmer ist ebensowenig angenehm wie ihr Ansehen. Sie sind langsam und still, schläfrig und grämlich, fressen gierig und saufen sehr viel. Mit ihres Gleichen vertragen sie sich schlecht, hauen oft unter Knurren und gellenden Schreien auf einander los, fauchen wie die Katzen, zischen und reißen, während sie sich balgen, einander große Stücken ihrer dünnen und zarten Haut aus. Die Haut ist allerdings so dünn, daß sie losgeht, wenn man sie mit Gewalt am Pelze wegziehen will, während sie sich an ihren scharfen Krallen festhalten, und bei ihrer Störrigkeit auch dann nicht loslassen, wenn ihnen der Pelz in Fetzen vom Leibe gerissen wird. Während des Tages sehen ihre großen karminrothen Augen, deren Stern auf einen schmalen Spalt zusammengezogen ist, eigenthümlich dumm und blöde aus; in der Nacht leuchten sie wie die anderer Nachtthiere: dann erinnern sie in vieler Hinsicht an die uns bekannten Faulaffen oder Loris. Wenn sie nicht fressen oder schlafen, lecken sie sich an den Pfoten oder am Schwanze; einen andern Zeitvertreib scheinen sie nicht zu kennen. Die Thiere heißen übrigens bloß auf Amboina Kuskus; in Neuholland nennt man sie Gebun, auf Waigin Rambawe oder Schamscham, auf Aru Wangal und wahrscheinlich führen sie auf jeder Insel einen besondern Namen.

Wallace weiß den vorstehenden Mittheilungen wenig beizufügen. Nach seinen Beobachtungen ernähren sich die Kuskuten fast ausschließlich von Blättern und verschlingen von diesen sehr bedeutende Mengen. Infolge der Dicke ihres Pelzes und ihrer auffallenden Lebenszähigkeit erlangt man sie nicht leicht. Ein tüchtiger Schuß bleibt oft in ihrer Haut stecken, ohne ihnen zu schaden, und selbst wenn sie das Rückgrat brechen oder ein Schrotkorn ins Gehirn erhalten, sterben sie oft erst nach einigen Stunden. Die Eingebornen fangen sie ohne Mühe, indem sie ihnen auf die Bäume nachklettern, so daß man sich eigentlich wundern muß, sie noch auf den Inseln zu finden. Auf einer der Aruinseln brachten Eingeborne Wallace einen erlegten Tüpfelkuskus, wollten denselben aber nicht abtreten, weil sie das Fleisch zu genießen beabsichtigten. Da es dem Reisenden um den Balg zu thun war, mußte er sich entschließen, sofort mit dem Abstreifen desselben zu beginnen, um ihn überhaupt zu erlangen. Der entfellte Leib wurde von den glücklichen Jägern unverzüglich zerschnitten und geröstet.

Auffallend bleibt es trotz dieser Liebhaberei der Eingebornen für Kuskusfleisch, daß gefangene Kuskuten äußerst selten lebend nach Europa gelangen. Gerade die Bewohner der Molukken und Aruinseln betreiben einen schwunghaften Handel mit Thieren und tauschen diese gern gegen europäische Erzeugnisse ein; aber nur höchst ausnahmsweise sieht man einmal eines dieser theilnahmswerthen Beutelthiere in einem unserer Thiergärten.

Viel häufiger gelangen die Kusus ( Phalangista) zu uns, den Kuskuten sehr nah verwandte Kletterbeutelthiere, mit ebensolchem Gebiß wie diese, äußerlich unterschieden durch rundlichen Augenstern, ziemlich große Ohren, glatthaarigen Pelz und bis auf die Unterseite der Endspitze behaarten Schwanz.

Eine der bekanntesten Arten dieser Untersippe ist der Fuchskusu ( Phalangista vulpina, Ph. melanura, fuliginosa, Cookii, Didelphys vulpina und lemurina etc.), ein Thier von Wildkatzengröße, welches den zierlichen Bau unseres Eichhörnchens mit der Gestalt des Fuchses zu vereinigen scheint. Die Leibeslänge beträgt 60 Centim., die des Schwanzes 45 Centim. Der Leib ist lang und gestreckt, der Hals kurz und dünn, der Kopf verlängert, die Schnauze kurz und zugespitzt, die Oberlippe tief gespalten. Aufrechtstehende, mittellange und zugespitzte Ohren, seitlich gestellte Augen mit länglichem Stern, nackte Sohlen, platte Nägel an den hinteren Daumen und stark zusammengedrückte, sichelförmige Krallen an den übrigen Zehen, ein unvollkommener, nur durch eine flache Hautfalte gebildeter Beutel beim Weibchen und ein dichter und weicher, aus seidenartigem Wollhaar und ziemlich kurzem, steifen Grannenhaar bestehender Pelz kennzeichnen das Thier noch außerdem. Die Farbe der Oberseite ist bräunlichgrau mit röthlich fahlem Anfluge, welcher hier und da stark hervortritt, die der Unterseite licht ockergelb, die des Unterhalses und der Brust meist rostroth; Rücken, Schwanz und Schnurren sind schwarz, die innen nackten Ohren auf der Außenseite licht ockergelb, am innern Rande schwarzbraun behaart. Junge Thiere sind licht aschgrau mit Schwarz gemischt, unten aber wie die Alten gefärbt. Außerdem kommen viele Abänderungen vor.

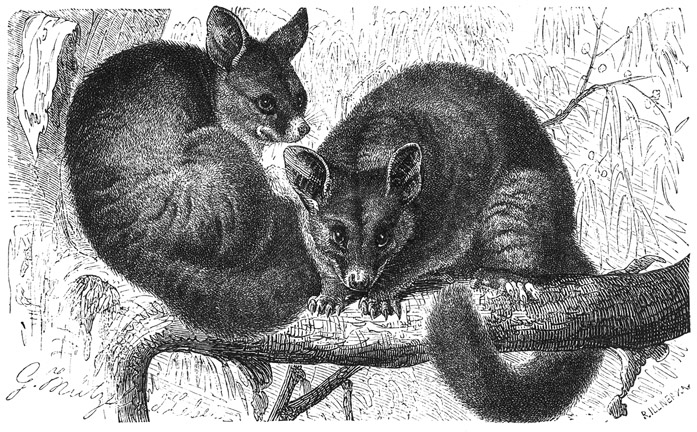

Fuchskusu ( Phalangista vulpina). [1/6] natürl. Größe.

Der Fuchskusu bewohnt Neuholland und Vandiemensland und ist eines der häufigsten aller australischen Beutelthiere. Wie die Verwandten, lebt er ausschließlich in Wäldern auf Bäumen und führt eine durchaus nächtliche Lebensweise, kommt sogar erst eine oder zwei Stunden nach Sonnenuntergang aus seinen Verstecken hervor. So ausgezeichnet er auch klettern kann, und so vortrefflich er zu solcher Bewegung ausgerüstet ist, so träge und langsam erscheint er im Vergleiche zu anderen ähnlich gebauten Thieren, zumal zu Eichhörnchen. Der Greifschwanz wird viel benutzt; denn der Fuchskusu führt eigentlich keine Bewegung aus, ohne sich mittels dieses ihm unentbehrlichen Werkzeuges vorher gehörig zu versichern. Auf ebenem Boden soll er noch viel langsamer sein als auf Bäumen. Die Nahrung besteht größtentheils aus Pflanzenstoffen; jedoch verschmäht er ein kleines Vögelchen oder ein anderes schwaches Wirbelthier keineswegs. Seine Beute quält der ungeschickte Räuber nach Marderart erst längere Zeit, reibt und dreht sie wiederholt zwischen seinen Vorderpfoten und hebt sie endlich mit denselben zum Munde, öffnet mit dem scharfen Gebisse die Hirnschale und frißt zunächst das Gehirn aus. Dann erst macht er sich über das übrige her. Wie der Fuchskusu im Freien Thiere überrumpelt, hat man nicht beobachten können, nimmt aber an, daß er durch dieselbe Vorsicht und die Lautlosigkeit der Bewegung, welche die Lemuren oder Faulaffen auszeichnet, zum Ziele kommt. Seine Trägheit soll so groß sein, daß er ohne besondere Schwierigkeiten von einem einigermaßen geübten Kletterer gefangen werden kann. Sobald er Gefahr merkt, hängt er sich mit seinem Schwanze an einem Aste oder Zweige auf und verharrt, um nicht entdeckt zu werden, längere Zeit in dieser Stellung, hierdurch oft genug den Blicken seiner Verfolger entgehend. Wird er aufgefunden, so weiß er kaum der ihm drohenden Gefahr zu entrinnen, und auch bei ihm gilt dann das »Vom-Baume-Sehen«.

Die Eingebornen stellen ihm eifrig nach und betrachten sein Fleisch, trotz des für uns höchst widerlichen Geruches, welchen es von sich gibt, als einen vorzüglichen Leckerbissen, wissen auch das Fell vielfach zu verwenden. Einen aus Kusupelz gefertigten Ueberwurf tragen sie mit derselben Befriedigung wie wir einen Zobel- oder Edelmarderpelz. In der That gibt das weiche, wollige Fell ein Pelzwerk, über welches sich Sachkenner sehr anerkennend ausgesprochen haben, so daß es nicht unwahrscheinlich ist, den Fuchskusu später unter den Pelzthieren aufgeführt zu finden. Die Eingebornen kennen bis jetzt nur eine sehr einfache Zubereitungsart dieser Felle. Sie breiten den Balg, nachdem sie ihn abgezogen haben, mit der Haarseite nach unten auf den Boden aus, pflöcken ihn ringsum fest und bearbeiten ihn mit einer Muschelschale, bis er den nöthigen Grad von Geschmeidigkeit erlangt zu haben scheint, heften ihn sodann vermittels eines zugespitzten Knochens, in welchen sie die zerspaltene Sehne eines Eichhorns eingefädelt haben, zusammen und bereiten sich so eine Art von Mantel, in welchem sie stolz einhergehen. Wahrscheinlich verwenden sie, wie die Innerafrikaner es auch thun, gewisse gerbstoffhaltige Pflanzen, Rinden oder Schoten, um die Felle zu gerben. Jedenfalls ist dieser Nutzen, welchen das Thier gewährt, die Hauptursache seiner eifrigen Verfolgung; denn der Schaden, welchen es in seiner Heimat anrichtet, kommt kaum in Betracht.

Das Weibchen bringt bloß zwei Junge zur Welt und trägt diese längere Zeit mit sich im Beutel, später wohl auch auf dem Rücken umher, bis die Kleinen die mütterliche Pflege entbehren können. Man zähmt sie ohne Mühe. In neuerer Zeit kommen lebende Fuchskusu oft nach Europa. Jeder Thiergarten besitzt einige. Die Gefangenen zeigen sich sanft und friedlich, d. h. versuchen nicht, zu beißen, sind aber so dumm, theilnahmslos und träge, daß sie nur wenig Vergnügen gewähren. So lange es hell ist, suchen sie sich den Blicken soviel als möglich zu entziehen, vergraben sich tief in das Heu und verbergen sich in anderen Schlupfwinkeln, rollen sich zusammen, legen den Kopf zwischen die Beine, schmiegen das Gesicht an den Bauch und verschlafen so den ganzen Tag. Stört man sie in ihrem Schlafe, so zeigen sie sich äußerst mürrisch und übellaunig und ziehen sich baldmöglichst wieder in ihr Versteck zurück. Erst nach völlig eingetretener Nacht, im Sommer selten vor elf Uhr abends, werden sie munter, und dann sind sie sehr lebendig. Man ernährt sie mit Milchbrod, Fleisch, Früchten und verschiedenen Wurzeln, hält sie in einem nicht allzukleinen Käfige; doch darf derselbe nicht zu schwach sein, weil sie sich ziemlich leicht durchnagen. Zwei gefangene Fuchskusus, welche ich pflegte, zerbissen zolldicke Gitterstäbe, zwei andere die Breterwand ihres Käfigs und entflohen. Ein großer Reisighaufen in der Nähe ihres frühern Aufenthaltes bot ihnen Zuflucht. Nachts liefen sie im Garten und dem zu diesem gehörigen Gehöfte umher oder kletterten auf dem Gehege und nahestehenden Bäumen auf und nieder. Der eine der Entflohenen wurde wieder eingefangen und rief nun allabendlich mit lautem »Kuk, kuk, kuk« nach seinem Gefährten. Dieser pflegte dem Rufe zu folgen, vermied aber sehr vorsichtig alle ihm gestellten Fallen. So trieb er sich vierzehn Tage lang im Garten umher, holte sich jede Nacht das für ihn bereitgestellte Futter und verschwand wieder. Endlich versah er sich und büßte dies mit seiner Freiheit.

Ein Weibchen, welches unterwegs ein Junges erhalten hatte und in meinen Besitz kam, behandelte ihr Kind mit großer Zärtlichkeit, hielt es Tag und Nacht in seinen Armen und lebte auch mit dem inzwischen erwachsenen Sproß im tiefsten Frieden.

Unangenehm werden die Gefangenen dadurch, daß sie einen kampherähnlichen Geruch verbreiten, welcher im geschlossenen Raume sehr empfindlich sein kann.