|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Familie der Wühlmäuse ( Arvicolina ) umfaßt eine erhebliche Anzahl von kleinen, einander sehr ähnlichen Nagethieren, welche noch vielfach an die Mäuse erinnern und deshalb ihnen früher untergeordnet wurden. Aeußerlich unterscheiden sie hauptsächlich der plumpe Körperbau, der dicke Kopf, die ganz versteckten oder nur wenig aus dem Kopfhaare hervorragenden Ohren und der kurze Schwanz, welcher höchstens zwei Drittel der Körperlänge erreicht. Im Gebisse finden sich drei Backenzähne, welche aus mehreren in der Mitte schwach geknickten Platten bestehen und keine eigentlichen Wurzeln haben, bei einzelnen auch, wie die Nagezähne, beständig nachwachsen, bei anderen dagegen wurzelartig sich schließen. Ihre Kaufläche erscheint zickzackförmig, weil an den Seiten tiefe Furchen zwischen den einzelnen Platten herablaufen. Hierzu treten noch Eigenthümlichkeiten des Knochengerüstes. Der Schädel ist am Stirntheile sehr verengt, der Jochbogen weit abstehend. Die Wirbelsäule besteht außer den Halswirbeln aus 12 bis 14 rippentragenden, 5 bis 7 rippenlosen, 3 bis 4 Kreuz- und 11 bis 24 Schwanzwirbeln.

Die Wühlmäuse bewohnen den Norden der alten und neuen Welt, fehlen daher in Australien. Sie leben ebensowohl in der Ebene wie im Gebirge, auf bebautem Lande wie auf ziemlich wüstem, auf Feldern, Wiesen, in Gärten, an den Ufern von Flüssen, Bächen, Seen, Teichen und wohnen in selbstgegrabenen Höhlen und Löchern. Fast alle meiden die Nähe des Menschen, und nur wenige kommen zuweilen in seine Ställe und Scheuern oder in seine Gärten herein. Ihre Baue bestehen aus längeren oder kürzeren, einfacheren oder verzweigteren Röhren, welche sich vor anderen oft durch große Flachheit auszeichnen; manche aber bauen hüttenförmige Kessel und andere mehr oder minder künstliche Wohnungen. Die meisten wohnen einzeln oder paarweise zusammen; doch vereinigen sie sich zuweilen zu bedeutenden Scharen. Ihre Nahrung nehmen sie vorzugsweise aus dem Pflanzenreiche, manche verschmähen aber auch thierische Stoffe nicht. Viele tragen sich Wintervorräthe ein, obgleich sie keinen Winterschlaf abhalten. Im übrigen ähneln sie den wirklichen Mäusen fast in jeder Hinsicht. Ihre Lebensweise ist fast dieselbe wie bei jenen; ihre Bewegungen sind ziemlich rasch, jedoch nicht so behend und gewandt wie die echter Mäuse. Wenige Arten können klettern, aber fast alle verstehen das Schwimmen meisterhaft, einige leben ja gänzlich im Wasser, andere monatelang wenigstens im Schnee, wo sie sich lange Gänge ausgraben und künstliche Nester bauen. Einzelne Arten unternehmen, wahrscheinlich vom Nahrungsmangel getrieben, große Wanderungen, und diesen haben wir es zuzuschreiben, daß gegenwärtig mehrere Arten in Europa heimisch geworden sind, welche früher ausschließlich in Asien lebten. Unter ihren Sinnen stehen Geruch und Gesicht obenan. Ihre geistigen Fähigkeiten sind gering. Alle vermehren sich stark, manche Arten geradezu in unglaublicher Weise. Dem Menschen bringen fast sämmtliche Arten nur Schaden und werden deshalb mit Recht gehaßt und auf jede Weise verfolgt.

Die verschiedenen Wühlmäuse stimmen im allgemeinen sehr überein und lassen sich schwieriger erkennen als die meisten übrigen Säugethiere. Durch Verschiedenheit in der Lebensweise, in Aufenthalt und Verbreitung unterscheiden sich manche sehr auffallend, während sie in der Gestalt und Färbung einander außerordentlich nahe stehen. Deshalb sind die Untersuchungen über sie noch keineswegs abgeschlossen. Als die sichersten Anhaltspunkte bei Bestimmung der Arten gilt die Bildung der Backenzähne, welcher sich einige Eigenthümlichkeiten des Schädels anschließen; auch die bezügliche Größe der Ohren ist von Bedeutung. Die Färbung dagegen zeigt vielfache Schwankungen; junge Thiere sind durchgängig trüber gefärbt als die Alten, und diese in Gebirgsgegenden wieder dunkler und trüber als in der Ebene. Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Arten der Gruppe.

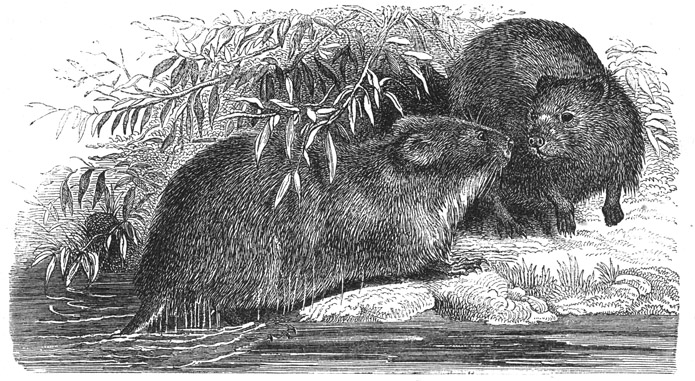

Die Bisamratte oder Ondatra ( Fiber zibethicus, Mus, Castor, Myocastor, Lemmus zibethicus, Ondatra zibethica), die einzige nutzbare Art dieser Familie, bildet gleichsam einen Uebergang von den Bibern zu den Wühlmäusen. Man kann sie als eine große Wasserratte mit langem Schwanze, breiten Hinterfüßen, stumpfer Schnauze und kurz behaarten und verschließbaren Ohren bezeichnen. Die Vorderfüße haben vier Zehen und eine Daumenwarze, die Hinterfüße fünf Zehen, welche wie der Mittelfuß seitlich mit langen Schwimmhaaren besetzt sind und ziemlich starke Krallen tragen. Der Schwanz ist nur hinten gerundet, übrigens seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende zweischneidig und mit kleinen Schuppen besetzt, zwischen denen an den Seiten, diese besäumend, kurze, ziemlich dünnstehende, aber glatt anliegende Härchen hervortreten. In der Nähe der Geschlechtstheile befindet sich eine Drüse von der Größe einer kleinen Birne, welche nach außen mündet und eine weiße, ölige, sehr stark nach Zibet riechende Flüssigkeit absondert. Der Leib ist untersetzt, der Kopf rundlich, ziemlich kurz und breit, die Schnauze dick und abgestumpft, die Oberlippe gespalten und seitlich mit langen Schnurren besetzt; die Ohren sind fast unter dem Pelze versteckt, die Augen klein, die Hinterbeine entschieden länger als die vorderen. Das Fell ist dicht, glatt anliegend, weich und glänzend, sein Wollhaar außerordentlich zart, fein und kurz, das Grannenhaar stark glänzend und doppelt so lang als jenes. Die Oberseite hat braune bisweilen gelbliche Färbung, die Unterseite ist grau, hier und da röthlich angeflogen, der Schwanz schwarz; die Schwimmhaare an den Zehen sind weiß, die Krallen röthlich hornfarben. Selten finden sich dunkle Abarten, häufiger kommen Weißlinge vor. Erwachsene Männchen werden etwa 58 Centim. lang, wovon auf den Schwanz ungefähr die Hälfte kommt.

Die Ondatra bewohnt die zwischen dem 30. und 69. Grade nördlicher Breite gelegenen Länder Nordamerikas. Man glaubte früher, noch andere Arten dieser Sippe vermuthen zu dürfen, genauere Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß nur die eine Art vorkommt. Am häufigsten findet sich das Thier in dem wasserreichen Kanada. Die grasigen Ufer größerer Seen oder breiter, langsam strömender Flüsse, stiller Bäche und Sümpfe, am liebsten aber nicht allzugroße, mit Schilf und Wasserpflanzen bedeckte Teiche, bilden die Aufenthaltsorte der als Pelzthier geschätzten Ratte. Hier bewohnt sie familien- oder volkweise eine bestimmte Stelle und bildet mit anderen ihrer Art ziemlich feste Verbindungen. In ihrer Lebensweise ähnelt sie in mancher Hinsicht dem Biber; die Indianer nennen deshalb beide Thiere Brüder und behaupten, daß der Biber der ältere und gescheitere, die Bisamratte aber der dümmere sei. Die Baue sind, wie bei dem Biber, entweder einfache Kessel unter der Erde mit mehreren Ausgangsröhren, welche sämmtlich unter Wasser münden, oder Burgen über der Erde. Letztere, welche vorzüglich im Norden angelegt werden, sind rund und kugelförmig oder kuppelartig und stehen auf einem Schlammhaufen, so daß sie den Wasserspiegel überragen. Ihre Wandungen werden aus Schilf, Rietgräsern und Binsen hergestellt und mit Schlamm gekittet; doch behaupten einige Beobachter, daß die ganze Hütte nur aus Schlamm bestände und nach und nach mit einer dünnen Schicht von angetriebenem Grase und Binsen sich bedecke. Im Innern enthält die Burg eine einzige Kammer von 40 bis 60 Centim. Durchmesser. Zu ihr führt eine Röhre, welche auf dem Boden des Wassers mündet. Andere, blinde Röhren laufen von ihr aus und gehen ein Stück unter der Erde fort, werden auch nach Umständen mehr oder weniger verlängert; denn sie dienen eigentlich bloß dazu, um die Wurzeln der Wassergewächse einzuernten. Im Winter füttert die Ondatra ihre Kammern mit Wasserlilien, Blättern, Gräsern und Schilf weich aus und sorgt, nach Audubon, dadurch für Luftwechsel, daß sie die Kuppelmitte ihrer Hütte mit lose zusammengeschichteten Pflanzen bedeckt, welche eben genug frische Luft zu-, oder die verbrauchte ablassen. So lange der Sumpf oder Teich nicht bis auf den Grund ausfriert, lebt sie höchst behaglich in der warmen, durch die dicke über ihr liegende Schneedecke noch besonders geschützten Wohnung. Dringt die Kälte so tief ein, daß der Bisamratte freier Ausgang verwehrt wird, so leidet sie erheblich von dem Ungemache der Verhältnisse, und manchmal gehen viele Hunderte einer Ansiedelung zu Grunde, weil es ihnen nicht gelingt, Athmungslöcher durch die Eisdecke zu brechen und diese durch Auskleidung von Schlamm für längere Zeit offen zu erhalten. Richardson, welcher diese Angaben über die Baue macht, fügt hinzu, daß nur in sehr strengen Wintern die Thiere in wirkliche Noth gerathen; denn sie bauen meist in tiefere Sümpfe und Teiche oder in die Nähe von Quellen, wo das Wasser nicht zufriert. Ist der Grund, auf welchem der Bau errichtet werden soll, zu tief, so wird er durch Anhäufung von Schlamm und Erde erhöht, ist er zu seicht, besonders ausgegraben. Dabei hält die Ondatra immer darauf, daß sie auch zu Zeiten der Ueberschwemmung gesichert ist und in der Nähe etwas zu fressen hat. Deshalb wählt sie am liebsten Gewässer, welche einen möglichst gleichmäßigen Stand haben und reich an Gewächsen sind. Die Nahrung besteht fast ausschließlich in Wasserpflanzen, obgleich man in den Bauen von mehreren auch ausgefressene Muschelschalen gefunden hat. An gefangenen beobachtete Audubon, daß sie Muscheln sehr gern verzehrten. Die weichschaligen wußten sie mit scharfen Bissen zu öffnen, bei den hartschaligen warteten sie, bis sie sich selbst aufschlossen, fuhren dann schnell zu und tödteten durch Bisse den Bewohner des festen Gehäuses. Wenn in der Nähe einer Ansiedelung Gärten und andere Pflanzungen liegen, erhalten diese oft Besuch von Biberratten und werden dann in empfindlicher Weise gebrandschatzt. Auch diese Wühlmäuse verwüsten weit mehr, als sie verzehren, weil sie zwischen den Wurzeln tiefe Höhlen graben und außer den Pflanzen, welche sie abbeißen, noch viele entwurzeln und umwerfen.

Bisamratte ( Fiber zibethicus). [1/3] natürl. Größe.

Audubon und Bachmann haben die Sitten und Gewohnheiten des Thieres gut beschrieben. »Biberratten«, heißt es in ihrem Werke, »sind sehr lebendige, spiellustige Geschöpfe, wenn sie in ihrem eigenen Elemente, im Wasser, sich befinden. In einer ruhigen Nacht kann man in einem Mühlteiche oder tiefen, abgelegenen Gewässer viele von ihnen sehen, wie sie sich belustigen und nach allen Richtungen hin und wieder schwimmen, lange, glänzende Streifen im Wasser hinterlassend, während andere einige Augenblicke lang bei Büscheln von Gras oder an Steinen oder Blöcken verweilen, von wo aus sie die auf dem Wasser schwimmende Nahrung erreichen können, und andere an den Ufern des Teiches sitzen, von wo aus sie dann eine nach der anderen, wie die Frösche, in das Wasser springen. Zuweilen sieht man eine von ihnen vollkommen ruhig auf der Oberfläche des Teiches oder Stromes liegen, ihren Leib weit ausgebreitet und so flach als möglich gehalten. Ab und zu gibt sie einen kurzen Schlag mit dem Schwanze, fast wie es der Biber thut, und verschwindet dann blitzschnell unter der Oberfläche des Wassers, an die Geschwindigkeit und Gewandtheit erinnernd, mit welcher manche Enten oder Steißfüße, wenn man einen Schuß nach ihnen abfeuerte, in die Wellentiefe sich zu stürzen pflegen. In einer Entfernung von zehn oder zwanzig Metern kommt das Thier später wieder zur Oberfläche empor und vereinigt sich vielleicht mit seinen Kameraden zur Jagd oder setzt das alte Spiel fort. Zu derselben Zeit beschäftigen sich andere mit Einsammeln des Futters an den grasigen Ufern, indem sie die verschiedensten Arten von Pflanzenwurzeln ausgraben und ruhigeren Plätzen zuführen. Es scheint, daß diese Thiere eine kleine, stille Gemeinde bilden, welche weiter nichts verlangt, um glücklich zu sein, als ruhig und unbehelligt von dem Menschen zu bleiben. Wenn man sein Gewehr abschießt, während die Bisamratten so beschäftigt sind, beginnt eine entsetzliche Flucht und Verwirrung. Dutzende von ihnen tauchen auf den Knall oder verschwinden in ihren Höhlen und zwar mit einer Geschwindigkeit ohne Gleichen. Selbst bei Tage, wenn sie nur unvollkommen sehen, ist es außerordentlich schwer, eine im Schwimmen zu erlegen, weil sie, auch wenn man die besten Gewehre führt, in das Wasser getaucht sind, ehe der Hagel sie erreicht.« In die Enge getrieben, wehren sie sich übrigens, trotz ihrer Furchtsamkeit nach Kräften. Bulger erzählt von Biberratten, welche nicht nur seinem kleinen Hunde, sondern auch ihm nach Hamsterart entgegentraten und so angriffslustig sich zeigten, daß er sich genöthigt sah, sie mit dem Stocke abzuwehren und endlich zu erschlagen.

Ueber die Fortpflanzung der Ondatra wissen wir noch wenig. Im April und Mai, nachdem die Thiere ihre Winterbaue verlassen haben, paaren sich die Geschlechter, und das Weibchen wirft in seinem Baue oder in einer Erdhöhle drei bis sechs Junge, nach Einigen nur ein Mal, nach Anderen drei bis vier Mal im Jahre. Wie lange diese Jungen bei der Alten bleiben, wie lange ihr Wachsthum dauert etc., ist unbekannt. Jung eingefangene werden leicht zahm, wie überhaupt diese Wühlmaus sich durch ein auffallend mildes Wesen auszeichnet: Audubon sagt, daß man auch die größeren Jungen, ohne gebissen zu werden, mit der Hand fangen könne. Alte Thiere bleiben bissig und unzugänglich, sind auch nur in Kisten zu halten, welche vollständig mit Blech ausgeschlagen wurden. Eine Bisamratte, welche Sarrazin gefangen hatte, nagte in einer einzigen Nacht durch hartes Holz ein Loch von 8 Centim. Weite und 30 Länge und entwischte, indem sie einen großen und schweren Klotz, welcher ihr im Wege lag, verrückte. Auch das Wühlen wenden sie oft zum Schaden der Mühlteichbesitzer an oder graben Löcher durch Flußdämme und setzen die anliegenden Wiesen dadurch der Ueberschwemmung aus. Doch verfolgt man sie weniger des Schadens wegen, welchen sie anrichten, als des Nutzens halber, den sie bringen. Das Fell wird, obwohl manche Menschen es wegen des ihm lange anhaftenden Zibetgeruches nicht gern haben, gegenwärtig zu Pelzen, Kragen und Muffen verwendet und besonders in Amerika und China verbraucht, das Fleich dagegen nur von Indianern gegessen; denn der erwähnte Zibet- oder Moschußgeruch durchdringt es so stark, daß es Europäern vollständig ungenießbar ist. Sarrazin wurde beim Zergliedern alter Biberrattenmännchen infolge des unerträglichen Geruchs mehrere Male ohnmächtig und verfiel endlich darauf, die Leichname vorher zu rösten, um nur seine nothwendigsten Arbeiten ausführen zu können. Dagegen versichert Audubon, daß der Bisamgeruch gar nicht so schlimm und nach seiner Meinung weit besser zu ertragen sei als der Gestank des Mink oder des Rothfuchses, vom Stinkthiere gar nicht zu reden.

Man lockt die Biberratte in Fallen, welche man mit Aepfeln ködert, stellt Schlageisen vor ihre Baue oder tödtet sie in ihren Hütten. Die Indianer wissen sehr genau, welche Hütten bewohnt sind, nahen sich unhörbar und stoßen einen scharfen Speer mit aller Kraft durch die Wände der Burg, die innensitzenden Zibetratten gewöhnlich aufpießend. Die Fallen stellt man so, daß sie ins Wasser stürzen müssen, um die Gefangenen zu ersäufen. Unterläßt man dies, so werden diese von den Kameraden umringt und nach Rattenart behandelt, d. h. in Stücke zerrissen und sodann aufgefressen. Wenn eine Bisamratte geschossen und nicht augenblicklich ausgenommen worden ist, umgeben sofort die überlebenden den Leichnam ihres Gefährten und tragen ihn nach ihren Höhlen, um ihn seinem Mörder zu entziehen und ihn ungestört aufzufressen. Hier und da wendet man wohl auch Schwefel an und räuchert die Ratten aus ihren Bauen, oder man lauert an ihren Luftlöchern auf sie und spießt sie an, wenn sie dort erscheinen; kurz, es werden auch hier alle Mittel und Wege in Anwendung gebracht, um der Selbstsucht des Menschen Genüge zu leisten. Außerdem stellen Luchs und Fuchs, Mink und Marder, Adler, Uhu und Schneeeule der Bisamratte nach. Nach Lomer gelangen jährlich ungefähr drei Millionen Bisamfelle in den Handel, und wird für das Stück derselben, je nach ihrer Schönheit, 1 bis 3 Mark bezahlt.

An die Zibetratten können wir die Wühlratten ( Paludicola ) anreihen. Je nachdem man auf Gebißunterschiede mehr oder weniger Gewicht legt, kann man sie von den übrigen Wühlmäusen im engeren Sinne trennen oder mit ihnen unter dem gemeinschaftlichen Namen Arvicola vereinigen. Im ersteren Falle hat man, laut Blasius, folgende Merkmale zu beachten. »Der erste Backenzahn im Unterkiefer hat auf der Kaufläche sieben Schmelzfalten und außen vier, innen fünf Schmelzleisten, der zweite fünf einfache Schmelzschlingen und außen und innen drei Längsleisten; der zweite Backenzahn am Oberkiefer hat vier Schmelzschlingen und außen drei, innen zwei Längsleisten. Das Zwischenscheitelbein ist am Hinterrande in der Mitte erhaben, nach den Seiten hohl abgerundet, vorn in eine Mittelspitze ausgezogen, seitwärts schief abgestutzt und in lange, schräg nach außen und hinten vorgezogene Spitzen verlängert.«

Unter den Mitgliedern der Sippe macht sich uns keines mehr bemerklich und verhaßt als die Wasserratte, Scher-, Reut-, Hamster- und Mollmaus ( Arvicola amphibius, Mus, Paludicola amphibius, Mus paludosus, aquaticus, aquatilis, terrestris und Schermaus, Arvicola ater, pertinax, destructor, argentoratensis und monticola, Lemmus Schermaus), einer der schädlichsten deutschen Nager, ein den Naturforschern wohl bekanntes Thier und noch heute der Zankapfel zwischen ihnen. Die einen behaupten nämlich, daß es nur eine Art von Wasserratten gäbe, die anderen nehmen an, daß die Scher-, Moll- oder Reutmaus, welche allen Gartenbesitzern nur zu bekannt zu sein pflegt, wegen ihrer verschiedenen Lebensweise, trotz ihrer großen Ähnlichkeit mit der Wasserratte als selbständige Art betrachtet werden müsse. Auffallend bleibt die Verschiedenheit der Lebensweise eines und desselben Thieres immerhin. Die Wasserratte lebt, wie ihr Name sagt, am und im Wasser, namentlich an stillstehendem, wohnt hier in selbstgegrabenen unterirdischen Bauen, welche vom Wasserspiegel aus schief nach oben ansteigen und in einen weiten Kessel münden, und ihr eigentliches Wohnzimmer geht von hier aus gewöhnlich nach dem Wasser hinab; sie treibt sich in diesem umher, sucht hier ihre Nahrung und denkt nicht daran, größere Reisen zu unternehmen: die Schermaus dagegen lebt unter Umständen wochen- und monatelang fern vom Wasser und scheint sich wenig um dasselbe zu bekümmern, gräbt lange, flache Gänge nach Maulwurfsart, wirft dabei die Pflanzen um, welche über den Gängen stehen, verzehrt die Wurzeln und schadet dadurch weit mehr, als der Maulwurf jemals durch seine Wühlereien schaden kann.

Wasserratte ( Arvicola amphibius). ⅔ natürl. Größe.

Der Gegenstand des Streites ist 21 bis 24 Centim. lang, wovon auf den Schwanz 6,5 bis 8,5 Centim. kommen. Der Pelz kann einfarbig genannt werden; denn die graubraune oder braunschwarze Oberseite geht allmählich in die etwas hellere, weißliche oder graue bis schwarze oder schwarzgraue Unterseite über. Von der Hausratte unterscheidet die Wasserratte sofort der dicke, runde, kurze Kopf mit auffallend kurzen, nicht aus dem Pelze hervortretenden, kaum ein Viertel der Kopfeslänge erreichenden Ohren und der kurze Schwanz, welcher zwischen 130 und 140, ringsum gleichmäßig und ziemlich dicht mit kurzen, steifen Haaren besetzte Schuppenringe trägt. Die Nasenkuppe ist fleischfarben, die Iris schwarzbraun, die Schnurren sind schwarz, zuweilen weißspitzig, die Vorderzähne braungelb. Mancherlei Abweichungen in der Färbung kommen vor. In Sibirien erreicht das Thier eine bedeutendere Größe als in dem mittleren Europa; in Italien ist es kleiner, oben schwärzlich, unten kastanienbraun; in England findet sich eine ganz schwarze Abart mit fast blendend weißer Kehle; am Ob und Jenisei leben andere, welche blaßgelblich sind. Alle diese Abweichungen scheinen ständig zu sein; wollte man also nach den gewöhnlich geltenden Grundsätzen verfahren, so müßte man sie sämmtlich als eigene Arten ansehen. Selbst Blasius gesteht zu, daß namentlich drei verschiedene Ausprägungen einer und derselben Grundform sich bemerklich machen: unsere Wasserratte, die italienische Schermaus und die Moll- oder Reutmaus.

Die Wasserratte ist sehr weit verbreitet und eigentlich nirgends selten. Ihr Wohngebiet reicht vom Atlantischen bis zum Ochotzkischen, vom Weißen bis zum Mittelländischen Meere, und sie findet sich ebensowohl in der Ebene wie in gebirgigen Gegenden, kommt selbst im Hochgebirge vor. Wollten wir die drei Abänderungen zu Arten erheben, so würden wir die erstere als die am weitesten verbreitete ansehen und sie namentlich in nassen und feuchten Gegenden aufsuchen müssen, während die zweite Form, welche hauptsächlich in der Provence, in Italien und Dalmatien lebt, mehr trockne Oertlichkeiten liebt, und die dritte, unsere Scher-, Moll- oder Reutmaus, fast einzig und allein im bebauten Lande, auf Wiesen noch regelmäßig bis zu 1300 Meter über dem Meere, vorkommt.

Wasserratten und Schermäuse erinnern in ihrer Lebensweise vielfach an die Maulwürfe, aber auch an die Bisamratten und andere im Wasser lebende Nager. Die Baue in der Nähe der Gewässer sind regelmäßig einfacher als die in trockneren Gärten und Feldern. Dort führt, wie bemerkt, ein schiefer Gang zu der Kammer, welche zu Zeiten sehr weich ausgefüttert wird, hier legen sich die Thiere Gänge an, welche viele hundert Schritte lang sein können, werfen Haufen auf, wie die Maulwürfe, und bauen die Kammer in einem der größeren Hügel. Meist ziehen sich die langen Gänge dicht unter der Oberfläche des Bodens dahin, höchst selten tiefer, als die Pflanzenwurzeln hinabreichen, oft so flach, daß die Bodendecke beim Wühlen förmlich emporgehoben wird und die Bedeckung des Ganges aus einer nur zwei bis drei Centim. dicken Erdschicht besteht. Solche Gänge werden sehr oft zerstört und unfahrbar gemacht; aber die Schermaus ist unermüdlich, sie auszubessern, selbst wenn sie die gleiche Arbeit an einem Tage mehrere Male verrichten müßte. Manchmal laufen ihre Gänge unter einem Fahrwege hin und dauern eben nur so lange aus, als der Weg nicht benutzt wird; gleichwohl ändert das Thier die einmal gewählte Richtung nicht, sondern verrichtet lieber ununterbrochen dieselbe Arbeit. Man kann die Gänge von denen des Maulwurfs leicht dadurch unterscheiden, daß die Haufen viel ungleichmäßiger sind, größere Erdbrocken haben, nicht in einer geraden Reihe fortlaufen und oben niemals offen gelassen werden. In diesen Bauen lebt die Schermaus paarweise; aber ein Paar wohnt gern dicht neben dem anderen. Das Thier läuft nicht besonders schnell, gräbt jedoch vorzüglich und schwimmt mit großer Meisterschaft, wenn auch nicht so ausgezeichnet wie die Wasserspitzmaus. An stillen Orten sieht man sie ebensowohl bei Tage wie bei Nacht in Thätigkeit; doch ist sie vorsichtig und entflieht, sowie sie sich beobachtet sieht, in ihren Bau. Nur wenn sie sich zwischen dem Schilfe umhertreibt, läßt sie sich leicht beobachten.

Unter ihren Sinnen scheinen namentlich Gesicht und Gehör vortrefflich ausgebildet zu sein. Ihr geistiges Wesen unterscheidet sie zu ihrem Vortheile von den Ratten. Sie ist neugierig, sonst aber beschränkt und ziemlich gutmüthig. Ihre Nahrung wählt sie vorzugsweise aus dem Pflanzenreiche, und dadurch wird sie oft überaus schädlich, zumal wenn sie in Gärten ihren Wohnsitz aufschlägt. Ungeachtet ihrer Neugierde läßt sie sich nicht so leicht vertreiben, und wenn sie sich einmal eingenistet hat, geht sie freiwillig nicht eher weg, als bis sie alles Genießbare aufgefressen hat. »Einst«, erzählt mein Vater, »hatte sich eine Schermaus in dem hiesigen Pfarrgarten angesiedelt. Ihre Wohnung lag in einem Wirsingbeete, aber so tief, daß man das ganze Beet hätte zerstören müssen, wenn man sie dort hätte ausgraben wollen. Mehrere Gänge führten von der Kammer aus in den Garten. Wenn es besonders still war, kam sie hervor, biß ein Kohlblatt ab, faßte es mit den Zähnen, zog es zum Loche hinein und verzehrte es in ihrer Höhle. Den Bäumen fraß sie die Wurzeln ab und zwar selbst solche, welche bereits eine ziemliche Größe erlangt hatten. Ich hatte auf einem Feldrosenstamme weiße Rosen oculiren lassen und zu meiner Freude in dem einen Jahre 153 Stück Rosen an dem Stamme erblühen sehen. Plötzlich verdorrte er, und als ich nachgrub, fand ich, daß alle Wurzeln nicht nur ihrer Schale beraubt, sondern fast ganz durchgefressen waren. Man kann sich leicht denken, wie sehr diese Verwüstungen meinen Haß gegen das böse Thier vermehrten. Aber es war sehr schwer, die Maus zu erlegen. Ich sah sie täglich vom Fenster aus meine Kohlstöcke brandschatzen; allein von dort aus war es zu weit, um sie zu erschießen, und sobald sich jemand sehen ließ, verschwand sie in der Erde. Erst nach vierzehn Tagen gelang es, sie zu erlegen und zwar von einem ihretwegen angelegten Hinterhalte aus. Sie hatte mir aber bis dahin fast den ganzen Garten verwüstet.«

An Teichen thut die Wasserratte verhältnismäßig viel weniger Schaden, den einen freilich abgerechnet, daß sie die Dämme durchwühlt und so dem Wasser einen unerwünschten Ausfluß verschafft. Dort besteht ihre Nahrung vorzugsweise aus Rohrstengeln, und diese verzehrt sie auf ganz eigenthümliche Weise. Sie baut sich nämlich einen förmlichen Speisetisch. »Diese Eßtische,« sagt mein Vater, welcher die Wasserratten vielfach beobachtete, »sind auf umgeknickten Rohrstengeln angebracht, einige Centim. über dem Wasserspiegel erhaben, und bestehen aus grünem Seggengrase. Ihr Durchmesser beträgt 20 bis 30 Centim. Sie sind aus einer festen, dichten Masse aufgebaut und oben ganz platt; denn sie dienen den Wasserratten nur als Ruheplätze und Speisetafeln. In unseren Renthendorfer Teichen leben die Thiere im Sommer beinahe ausschließlich von Rohrstengeln. Diese beißen sie an der Oberfläche des Wassers ab und tragen sie im Rachen nach dem nächsten Eßtische. Auf ihm angekommen, richten sie sich senkrecht auf, fassen den Rohrstengel mit den Vorderfüßen und schieben ihn so lange fort, bis sie an den oberen, markigen Theil kommen; jetzt halten sie ihn fest und verzehren die ganze Spitze. Sind sie mit einem Rohrstengel fertig, dann holen sie sich einen anderen herbei, behandeln ihn auf ähnliche Weise und setzen, wenn sie nicht gestört werden, diese Arbeit so lange fort, bis sie völlig gesättigt sind. Aber sie lassen sich bei ihren Mahlzeiten nicht gern beobachten und stürzen sich bei dem geringsten Geräusche oder beim Erblicken eines auch in ziemlicher Ferne vorbeigehenden Menschen sogleich in das Wasser, tauchen unter und schwimmen einem sichern Verstecke zu. Haben sie aber ihre Mahlzeit ungestört vollendet, dann legen sie sich zusammengekauert auf den Eßtisch und ruhen aus.« Neben dem Rohre verzehren die an Teichen wohnenden Wasserratten allerlei Pflanzenwurzeln und saftige Gräser, unter Umständen auch Früchte; die Reut- und Schermäuse aber gehen alle Gemüse ohne Unterschied an und vernichten weit mehr, als sie wirklich brauchen. »Es sind Beispiele bekannt«, sagt Blasius, »daß durch dieses Thier in einzelnen Feldern und Feldmarken über die Hälfte der Getreideernte umgekommen ist. Sie fressen die Halme über der Wurzel ab, um die Aehre zum Falle zu bringen; doch holen sie, als geschickte Kletterer, ebenso die Maiskörner aus den Aehren oder reifes Obst vom Spalier und den Bäumen herab.« Thierische Nahrung verschmähen sie auch nicht. Im Wasser müssen Kerbthiere und deren Larven, kleine Frösche, Fische und Krebse ihnen zur Mahlzeit dienen, auf dem Lande verfolgen sie Feld- und andere Mäuse, den im Grase brütenden Vögeln nehmen sie die Eier weg, den Gerbern fressen sie ganze Stücke von den eingeweichten Thierhäuten ab etc. Im Herbste erweitern sie ihren Bau, indem sie eine Vorrathskammer anlegen und diese durch Gänge mit ihrem alten Neste verbinden. Die Kammer füllen sie aus nahe gelegenen Gärten und Feldern mit Erbsen, Bohnen, Zwiebeln und Kartoffeln an und leben hiervon während des Spätherbstes und Frühjahres oder solange das Wetter noch gelinde ist.

Erst bei starkem Froste verfallen sie in Schlaf, ohne jedoch dabei zu erstarren. Nur sehr selten gewahrt man die Fährte einer Wasserratte oder Schermaus auf dem Schnee; in der Regel verläßt sie den Bau während der kälteren Jahreszeit nicht.

Die Vermehrung der Wasserratten und Schermäuse ist bedeutend. Drei bis vier Mal im Jahre findet man in dem unterirdischen warmen, weich ausgefütterten Neste zwei bis sieben Junge, oft in einem Neste solche von verschiedener Färbung zusammen. »Die Tiefe der Erdhöhle, in welcher das Nest errichtet wird,« sagt Landois, »schwankt zwischen 30 bis 60 Centim. Zu derselben führen stets mehrere Gänge. Das Nest selbst füllt die Erdhöhle vollständig aus, ist kugelig, hat einen Durchmesser von 15 bis 20 Centim. und besteht aus einer Unzahl äußerst feiner trockener Wurzelfäserchen. Dickere Wurzelfasern und Wurzeln werden beim Baue vermieden und somit ein Nest hergestellt, welches in Bezug auf seine Weiche und Wärme viele Vogelnester beschämen könnte.« Zuweilen findet man die Nester in dichtem Gestrüpp unmittelbar über der Erde, manchmal auch im Rohre. Ein solches Nest beschreibt Blasius. »Es stand einen Meter hoch über dem Wasserspiegel, wie ein Rohrsängernest zwischen drei Schilfstengel eingeflochten, etwa dreißig Schritte vom trockenen Ufer ab, war kugelrund, aus feinen, weichen Grasblättern gebaut, am Eingange zugestopft, hatte außen etwa 10 Centim., inwendig wenig über 5 Centim. im Durchmesser und enthielt zwei halberwachsene Junge von kohlschwarzer Färbung. Eines der alten Thiere, welches bei meiner Annäherung sich vom Neste entfernte und ins Wasser sprang, war ebenfalls schwarz von Farbe. Es schwamm und tauchte mit großer Geschicklichkeit. Die Alten konnten nur schwimmend zum Neste gelangen, indem der Teich vom Ufer an bis zum Neste durchgängig gegen einen Meter Tiefe besaß, und waren dann gezwungen, an einem einzigen Schilfstengel in die Höhe zu klettern. Der gewöhnliche Nestbau der Wasserratten ist so abweichend, und die Gelegenheit, ein unterirdisches Nest in einem naheliegenden Felde und Garten oder in der an den Teich angrenzenden Wiese, oder ein Nest auf der Erde in dichtem Gebüsch auf den Teichdamm zu bauen, war so günstig, daß sich keine Erklärungsgründe für dieses abweichende Verhalten zu finden vermögen. Hätte ich das Nest beim Aufsuchen von Rohrsänger- und Krontauchernestern nicht zufällig gefunden: es würde mir nie eingefallen sein, an ähnlichen Orten nach Wasserrattennestern zu suchen.«

Der Begattung gehen lang anhaltende Spiele beider Geschlechter voraus. Namentlich das Männchen benimmt sich sehr eigenthümlich. Es dreht sich manchmal so schnell auf dem Wasser herum, daß es aussieht, als ob es von einer starken Strömung bald im Wirbel bewegt, bald herumgewälzt würde. Das Weibchen scheint ziemlich gleichgiltig zuzusehen, erfreut sich aber doch wohl sehr an diesen Künsten; denn sobald das liebestolle Männchen mit seinem Reigen zu Ende ist, schwimmen beide gewöhnlich gemüthlich neben einander, und dann erfolgt fast regelmäßig die Begattung. Die Mutter pflegt ihre Kinder mit warmer Liebe und vertheidigt sie bei Gefahr. Wenn sie die Kleinen in dem einen Neste nicht für sicher hält, schleppt sie dieselben im Maule nach einer anderen Höhle und schwimmt dabei mit ihnen über breite Flüsse und Ströme. Die eigene Gefahr vergessend, läßt sie sich zuweilen mit der Hand erhaschen; aber nur mit Mühe kann man dann das Junge, welches sie trägt, ihren Zähnen entwinden. »Werden die Jungen,« sagt Fitzinger, »zufällig mit der Pflugschar ausgeackert und nicht sogleich getödtet, so eilt die Mutter schnell herbei und sucht sie rasch in einer anderen Höhle zu verbergen, oder trägt sie, wenn eine solche in der Nähe nicht gleich aufzufinden ist, unter das nächste Buschwerk, um sie einstweilen dort zu schützen. Gerathen die Jungen durch einen plötzlichen Angriff in Gefahr, so vertheidigt sie die Mutter mit Kühnheit und Geschick, springt Hunden, Katzen, ja selbst dem Menschen entgegen und versetzt den Verfolgern oft heftige Bisse mit ihren scharfen Zähnen. Nach drei Wochen führt sie ihre Kleinen aus der Höhle und trägt, während diese auf dem Rasen oder auf Pflanzenbeeten fressen, die zarten Sprossen von verschiedenen Gräsern, besonders aber Erbsen, die Lieblingsnahrung der Jungen, in ihre Höhle ein. Die Kleinen beginnen nun auch bald ihre Grabversuche und werden schon in zarter Jugend auf Wiesen und Ackerfeldern und noch mehr in Gärten sehr schädlich.«

Die gefährlichsten Feinde der Schermaus sind Hermelin und Wiesel, weil diese in die unterirdischen Gänge und selbst in das Wasser nachfolgen. Beim Verlassen ihrer Röhren wird sie auch vom Waldkauze und von der Schleiereule, dem Iltis und der Katze erbeutet; im allgemeinen aber ist sie gegen die Räuber ziemlich gesichert und fordert um so dringender unnachsichtliche Verfolgung von Seiten des Menschen heraus. Fallen oder eingegrabene große Töpfe, deren glatte Wände ihr, wenn sie bei ihren nächtlichen überirdischen Spaziergängen hineingefallen ist, das Entkommen unmöglich machen, schützen ebenfalls wenig gegen sie, weil sie beide möglichst vermeidet, und so bleibt nur ein Mittel zur Abwehr übrig. Dieses besteht darin, ihre Gänge zu öffnen, so daß Licht und Luft in dieselben fällt. »Schon einige Minuten nachdem dies geschehen«, sagt Schacht, frühere Angaben von Landois bestätigend, »kommt sie herbei, steckt neugierig den Kopf zur Thüre heraus, schlüpft wieder zurück und fängt bald darauf an, unter der eröffneten Röhre eine neue zu graben. Um sie hervorzulocken, legt man ihr auch wohl eine Petersilienwurzel, ihre Lieblingsspeise, vor die Oeffnung. Beim Hervorkommen bläst man ihr das Lebenslicht aus. Freilich ist es kein edles Waidwerk, auf Rattenvieh zu jagen, dieses Wild aber immerhin einen Schuß Pulver werth.« Die Gärtner Westfalens nehmen, wenn andere Vertilgungsvorkehrungen des maßlos schädlichen Wühlers fehlschlagen, stets zu diesem erprobten Mittel ihre Zuflucht.

Für die Gefangenschaft eignet sich die Wasserratte nicht. Sie ist ziemlich weichlich, verlangt deshalb gute Pflege und wird auch niemals ordentlich zahm.

Hoch oben auf den Alpen, da, wo das übrige thierische Leben schon längst aufgehört hat, wohnt eine zweite Art der Sippe, jeder Jahreszeit Trotz bietend, ohne daran zu denken, im Winter nach Art anderer Nager Schutz im Innern der Erde zu suchen. Noch heute wissen wir nichts ausführliches über sie, obgleich die tüchtigsten Thierkundigen sich mit der Erforschung ihres Lebens beschäftigt haben; denn die Unwirtlichkeit ihrer Heimat legt der Beobachtung zu große Schwierigkeiten in den Weg.

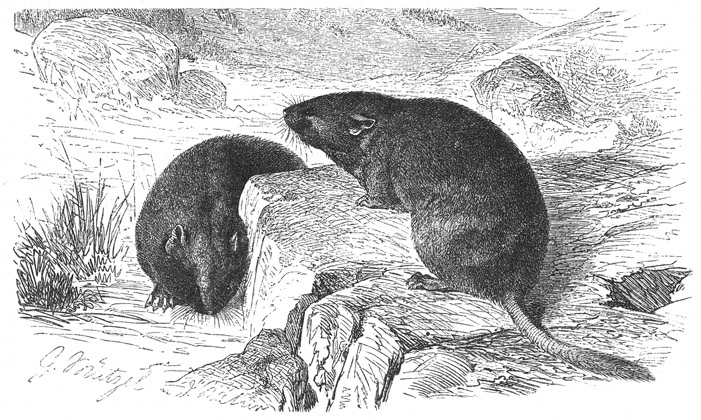

Schneemaus ( Arvicola nivalis). [2/3] natürl. Größe.

Die Schneemaus ( Arvicola nivalis , Paludicola nivalis, leucurus und Lebrunii, Hypudaeus nivalis, alpinus, nivicola und petrophilus), ist eine ziemlich kleine Wühlratte von 18 Centim. Gesammtlänge oder fast 12,5 Centim. Leibes- und 5,5 Centim. Schwanzlänge. Ihr Pelz ist zweifarbig, auf der Oberseite hell bräunlichgrau, in der Mitte des Rückens dunkler als an den Seiten, auf der Unterseite ziemlich deutlich abgesetzt grauweiß. Ständige Verschiedenheiten kommen vor. Die wahre Schneemaus hat derbes Haar, rostgrauen Pelz und weißlich rostgrauen Schwanz, eine andere Form, die weißschwänzige Wühlmaus, weiches Haar, weißgrauen Pelz und weißen Schwanz, die Alpenratte endlich weiches Haar, schwach rostfarbig überflogenen Pelz und einen weißgrauen, verhältnismäßig langen Schwanz. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese drei Formen nur verschiedene Ausprägungen einer und derselben Grundform sind, jedoch ebensogut möglich, daß jede eine eigene, selbständige Art darstellt.

In der Lebensweise lassen sich, so viel wir wissen, keine Unterschiede bemerken. »Die Schneemaus«, sagt Blasius, »hat unter allen Mäusen den kleinsten, aber eigenthümlichsten Verbreitungskreis. Sie gehört der Alpenkette ihrer ganzen Ausdehnung nach an. Außerdem erhielt Selys sie aus den Pyrenäen. Es ist mir kein Beispiel bekannt, daß sie in den Alpen regelmäßig unter 1000 Meter Meereshöhe gefunden wäre; auch bei 1300 Meter scheint sie in der Regel nicht häufig vorzukommen. Von hieraus aber findet sie sich in allen Höhen bis zu den letzten Grenzpunkten des Pflanzenlebens. In der Nähe der Schneegrenze erscheint sie am häufigsten, aber sogar über die Schneegrenze geht sie hinaus und bewohnt die kleinsten Pflanzeninseln, die mit ihren kümmerlichen Alpenkräutern spärlich bewachsenen Blößen auf der Südseite der hohen Alpenspitzen, mitten zwischen den Schneefeldern, wo die warmen Sonnenstrahlen oft kaum zwei bis drei Monate lang die wöchentlich sich erneuernden Schneedecken überwinden und die Erde auf wenige Schritte hin freilegen können. In dieser großartigen Gebirgseinsamkeit verlebt sie aber nicht bloß einen schönen, kurzen Alpensommer, sondern, unter einer unverwüstlichen Schneedecke begraben, einen neun bis zehn Monate langen, harten Alpenwinter; denn sie wandert nicht, obwohl sie sich im Winter Röhren unter dem Schnee anlegt, um Pflanzenwurzeln zu suchen, wenn die gesammelten Vorräthe nicht ausreichen. Kein anderes Säugethier begleitet die Schneemaus ausdauernd über die Welt des Lebendigen hinaus bis zu diesen luftigen, starren Alpenhöhen; nur einzeln folgt vorübergehend als unerbittlicher Feind ein Wiesel oder Hermelin ihren Spuren.«

Die Schneemaus ist den Naturforschern erst seit wenig Jahren bekannt geworden. Nager entdeckte sie im Jahre 1841 in Andermatt am St. Gotthard, Martins fand sie am Faulhorn, Hugi auf dem höchsten Kamme der Strahleck, über 3000 Meter hoch, und am Finsteraarhorn bei einer Meereshöhe von 3600 Meter mitten im Winter in einer Alphütte. »Wir suchten«, erzählt er, »die Hütte der Stiereggalp auf, welche endlich eine etwas erhöhte Schneestelle verrieth, und arbeiteten in die Tiefe. Längst war es Nacht, als wir das Dach fanden; nun aber ging es an der Hütte schnell abwärts. Wir machten die Thüre frei, kehrten ein mit hoher Freude und erschlugen sieben Alpenmäuse, während wohl über zwanzig die Flucht ergriffen und nicht geneigt schienen, ihren unterirdischen Palast uns streitig zu machen.« Blasius beobachtete die Schneemaus auf den Bergen von Chambery, am Montblanc und am Bernina bei 3600 Meter Höhe auf der obersten, nur wenige Geviertfuß vom Schnee entblößten Spitze des Piz Languard im obern Etzthal. »In den Mittelalpen«, sagt er, »habe ich nur die grobhaarige, graue Form gefunden. Die weichhaarige, weißliche kenne ich aus der Umgegend von Interlaken, und die fahlgelbe bis jetzt nur aus den nordöstlichen Kalkalpen, von den bayrischen Hochalpen an durch das nördliche Tirol bis ans Salzburgische.«

Das Leben, welches die Schneemaus in ihrer unwirtlichen, traurigarmen Heimat führt, ist bis jetzt noch räthselhaft. Man weiß, daß sie Pflanzen, hauptsächlich Wurzeln und Alpenkräuter, Gras und Heu frißt und von diesen Stoffen auch Vorräthe im Winter einsammelt; aber man begreift kaum, daß sie an vielen Orten, wo sie lebt, noch Nahrung genug findet. An manchen Stellen ist es bloß eine einzige Pflanzenart, welche ihr Zehrung bieten kann, an anderen Orten vermag man nicht einzusehen, wovon sie leben mag. Im Sommer freilich leidet sie keine Noth. Sie besucht dann die Sennhütten der Kuh- und Schafalpen und nascht von allem Eßbaren, was sie in den Hütten findet, nur nicht vom Fleische. Ihre Wohnung schlägt sie dann bald in Erdlöchern, bald in Geröll und Gemäuer auf. In der Nähe ihrer Höhle sieht man sie auch bei Tage umherlaufen, und sie ist so harmlos, daß man sie dann leicht erschlagen oder wenigstens erschießen kann. Selbst bei hellem Tage geht sie in die Fallen. Erschreckt, verschwindet sie rasch zwischen Felsblöcken; doch dauert es selten lange, bis sie wieder zum Vorscheine kommt. In ihren Bauen findet man zernagtes Heu und Halme, oft auch Wurzeln von Bibernell, Genzian und anderen Alpenkräutern. Das Nest enthält wahrscheinlich zweimal im Sommer vier bis sieben Junge: Blasius hat solche noch gegen Ende Septembers gefunden. Kommt nun der Winter heran, so zieht sie sich wohl ein wenig weiter an den Bergen herab; doch bis in die wohnliche Tiefe gelangt sie nicht. Sie zehrt jetzt von ihren gesammelten Vorräthen, und wenn diese nicht mehr ausreichen, schürft sie sich lange Gänge in dem Schnee von Pflänzchen zu Pflänzchen, von Wurzel zu Wurzel, um sich mühselig genug ihr tägliches Brod zu erwerben.

Die Waldwühlmäuse ( Hypudaeus ) unterscheiden sich von den Wühlratten dadurch, daß der zweite untere Backenzahn drei getheilte Schmelzschlingen, außen drei und innen zwei Längsleisten hat, und daß das Zwischenscheitelbein am Hinterrande flach abgerundet, jederseits aber in eine lange Spitze verschmälert ist. Auch schließt sich die in der Jugend offene Zahnwurzel mit zunehmendem Alter fast gänzlich.

Unsere Waldwühlmaus ( Arvicola glareolus, Mus und Hypudaeus glareolus, Arvicola fulvus, riparia, pratensis, rufescens, Hypudaeus hercynicus und Nageri), ein Thierchen von 10 Centim. Leibes- und 4,5 Centim. Schwanzlänge, ist zweifarbig, oben braunroth, nach den Weichen hin graulich, unten und an den Füßen scharf abgesetzt weiß.

Die Waldwühlmaus findet sich gewöhnlich in Laubwäldern und an Waldrändern, ebenso in Gebüschen und parkähnlichen Gärten. Man kennt sie auch aus Ungarn, Kroatien, der Moldau und Rußland, und wahrscheinlich ist sie noch viel weiter verbreitet, als man jetzt weiß. Ihre Nahrung nimmt sie mehr aus dem Thier-, als aus dem Pflanzenreiche, verzehrt vorzüglich Kerbthiere und Würmer, mag im Freien ein oder das andere Vögelchen wegnehmen, und läßt sich im Käfige Fleischnahrung behagen, verschmäht jedoch auch Getreide, Sämereien und knollige Wurzeln nicht, und geht im Winter mit Vorliebe die Rinde junger Bäume an. Wenn sie in einem Walde häufig auftritt, kann sie durch Benagen der Rinde von Pflänzlingen unsäglichen Schaden anrichten und große Strecken junger Schonungen vollständig verwüsten. Vom Walde aus geht sie zwar selten weit, besucht aber doch manchmal benachbarte Felder und richtet hier dann ebensoviel Schaden an wie andere ihrer Familie. Einzeln sieht man sie in den Wäldern auch bei Tage umherlaufen, die Hauptmasse erscheint jedoch erst gegen Abend. Weniger behend als andere Mäuse, läuft sie dann mit ihren Artgenossen umher, spielt und balgt sich wohl ein wenig oder klettert mit Geschicklichkeit an Baumstämmen bis zu ziemlichen Höhen hinauf, dabei der Nahrung nachgehend. Drei- bis viermal im Jahre wirft das Weibchen vier bis acht nackte und blinde Junge, welche in ungefähr sechs Wochen schon die Größe der Alten erreicht haben. Das Nest steht in den meisten Fällen über dem Boden, in dichten Büschen, ist wenig kunstfertig, jedoch immerhin noch dicht gebaut und besteht äußerlich aus gröberen Holzfasern, Grashalmen und dergleichen Stoffen, innerlich aus denselben Bestandtheilen, nur daß diese hier sorgfältiger gewählt, feiner und weicher sind.

Der Hauptfeind der Waldwühlmaus ist der Baumkautz; außerdem stellen ihr Fuchs, Iltis und Hermelin, Bussard, Rabe und Krähe nach. Doch entgeht sie durch ihren Aufenthalt im Gestrüppe vielen Feinden, welche andere ihrer Sippschaft gefährden.

Eine gefangene Waldwühlmaus ist ein niedliches Geschöpf. Sie dauert leicht im Käfige aus, wird bald recht zahm, läßt sich in die Hand nehmen und berühren, beißt aber doch ab und zu einmal ihren Wärter in die Finger. Mit anderen ihrer Art oder mit Verwandten verträgt sie sich vortrefflich.

Als Vertreter einer andern Gruppe, der Ackermäuse ( Agricola ), gilt die Erdmaus ( Arvicola agrestis, Agricola agrestis, Mus agrestis und gregarius, Arvicola Baillonii, neglecta, britannica, Lemmus insularis). Der erste untere Backenzahn hat auf der Kaufläche neun Schmelzschlingen, außen fünf, innen sechs Längsleisten, der zweite fünf Schmelzschlingen und außen und innen drei Längsleisten, der erste und zweite obere Backenzahn fünf einfache Schmelzschlingen und außen und innen drei Längsleisten, der dritte endlich sechs Schmelzschlingen und außen und innen vier Kanten; das Zwischenscheitelbein ist an den Seiten ziemlich rechtwinklig abgeschnitten; das Ohr tritt wenig aus dem Pelze hervor und erreicht etwas über ein Drittel der Kopflänge. In der Färbung erinnert die Erdmaus an die Waldwühlmaus. Der Pelz ist zweifarbig, oben dunkelschwärzlichbraungrau, nach den Weichen etwas heller, unten und an den Füßen grauweiß, der Schwanz ebenso, oben dunkelbraun und unten grauweiß.

Die Erdmaus bewohnt den Norden der Alten Welt: Skandinavien, Dänemark, Britannien, Norddeutschland und Frankreich, lebt gewöhnlich im Gebüsch, in Wäldern, an Waldrändern, Gräben, auf Dämmen etc., aber nur in wasserreichen Gegenden, manchmal mit ihren Verwandten zusammen. Blasius traf sie zuweilen auch in Gesellschaft der Wasserspitzmaus in den Nestern des großen Wasserhuhns angesiedelt. Altum hebt hervor, daß man ihre Ueberreste besonders in den Gewöllen der Waldohreule und des Waldkauzes findet, sie also in lichteren jüngeren Waldtheilen mit freien Plätzen und dichten Gebüschen, nicht aber auf Aeckern und freien Wiesen zu suchen hat. Ihre Nahrung nimmt sie vorzugsweise aus dem Pflanzenreiche. Sie verzehrt Wurzeln, Rinden, Früchte, aber auch Kerbthiere und Fleisch. In ihren Bewegungen ist sie so unbeholfen, daß man sie ohne große Mühe mit der Hand fangen kann. Dabei ist sie gar nicht scheu und erscheint auch meistens am hellen Tage vor dem Eingange ihrer Erdhöhlen. Das runde Nest steht dicht unter der Oberfläche der Erde, wird aber durch dichte Grasbüschel und dergleichen von obenher sehr geschützt. Drei- bis viermal im Jahre findet man in solchen Nestern vier bis sieben Junge, welche bald groß werden und von Anfang an den Alten ähneln. In der Gefangenschaft kann man sie leicht erhalten. Sie lebt auch hier friedlich mit anderen Artverwandten zusammen. »Ich hielt«, sagt Blasius, »eine Erdmaus in demselben Behälter mit einer Waldwühlmaus und einer Feldmaus zusammen. Jede grub sich in der Erde des Behälters eine besondere Röhre aus, veränderte dieselbe aber tagtäglich. In diese Röhren legten sich die Mäuse zum Schlafen oder flüchteten dahinein, wenn sie erschreckt wurden. Um zu fressen und sich zu putzen, saßen sie draußen und liebten es auch, ganz beschaulich die warme Sonne zu genießen. Am meisten nächtlicher Natur schien die Feldmaus zu sein. Sie trieb sich noch beweglich umher, wenn die anderen lange ruhten. Doch kamen auch diese in der Nacht von Zeit zu Zeit wieder zum Vorscheine. Einen mehr als etliche Stunden langen, ununterbrochenen Schlaf habe ich bei keiner beobachtet.«

Die Feldmäuse ( Arvicola ) endlich, welche ebenfalls eine Sippe oder Untersippe bilden, ähneln den Ackermäusen darin, daß der erste untere Backenzahn ebenfalls neun Schmelzleisten auf der Kaufläche und außen fünf, innen sechs Längsleisten hat, wie auch der zweite untere Backenzahn keine wesentliche Abweichung zeigt, unterscheiden sich aber durch die Beschaffenheit des zweiten obern Backenzahns, welcher nur vier Schmelzschlingen und außen drei, innen zwei Längsleisten hat. Das Zwischenscheitelbein ist am Hinterrande erhaben abgerundet, an den Seiten verschmälert und scharf abgeschnitten mit einer kurzen, schräg nach hinten und außen gerichteten Spitze.

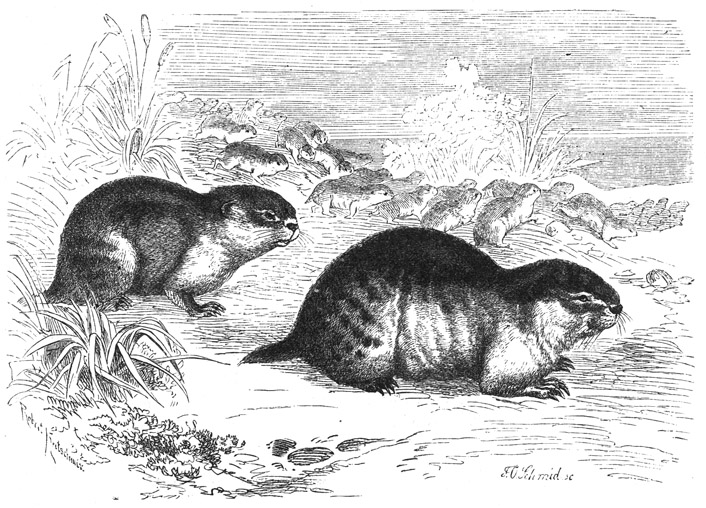

Das für uns wichtigste Mitglied der Untersippe ist die Feldmaus ( Arvicola arvalis, Mus arvalis, Arvicola vulgaris, fulvus, arenicola, duodecim-costatus, Hypudaeus rufofuscus), ein Thierchen von 14 Centim. Gesammt- oder 11 Centim. Leibes- und 3 Centim. Schwanzlänge. Der Pelz ist undeutlich zweifarbig, auf der Oberseite gelblichgrau, an den Seiten heller, auf der Unterseite schmutzig rostweißlich; die Füße sind reiner weiß.

Ganz Mittel- und ein Theil von Nordeuropa sowie der westliche Theil von Mittel- und Nordasien sind die Heimat dieses kleinen und für den menschlichen Haushalt so überaus bedeutsamen Geschöpfes. In Europa reicht die Feldmaus bis in die nördlichen Provinzen Rußlands, in Asien südlich bis nach Persien, westlich bis jenseits des Ob. In Irland, auf Island, Corsica, Sardinien und Sicilien fehlt sie gänzlich. Sie gehört ebensowohl der Ebene wie dem Gebirge an, obgleich sie im Flachlande häufiger auftritt. In den Alpen steigt sie bis 2000 Meter über das Meer empor. Baumleere Gegenden, Felder und Wiesen, seltener Waldränder und Waldblößen sind ihre bevorzugten Wohnplätze, und nicht allein das trockene, bebaute Land, sondern auch die feuchten Sumpfniederungen müssen ihr Herberge geben. Hier legt sie sich in den trockenen Bülten ihre Gänge und Nester an, dort baut sie sich seichte Gänge mit vier bis sechs verschiedenen Eingangslöchern, welche außen durch niedergetretene, vertiefte Wege verbunden werden. Im Herbste zieht sie sich unter Getreidehaufen zurück oder kommt in die Wohnungen, in Scheuern, Ställe und Keller. In den Häusern lebt sie vorzugsweise in den Kellern, nicht auf dem Boden wie die eigentlichen Mäuse. Im Winter gräbt sie lange Gänge unter dem Schnee. Sie sammelt, wo sie kann, Vorräthe ein, namentlich Getreide und andere Sämereien; bei eintretendem Mangel aber wandert sie gesellig aus, gewöhnlich bloß nach einem benachbarten Felde, zuweilen aber auch scharenweise aus einer Gegend in die andere, und setzt dabei über Bergrücken oder schwimmend über breite Flüsse. Sie läuft gut, schwimmt vortrefflich, klettert aber wenig und unbeholfen. Das Graben versteht sie meisterhaft.

Feldmaus ( Arvicola arvalis). [2/3] natürl. Größe.

Sie wühlt schneller als irgend eine andere Maus und scheint im Höhlenbauen unermüdlich zu sein. Ihrer Lebensweise nach ist sie fast ebensosehr Tag- als Nachtthier. Man sieht sie auch während des heißesten Sonnenbrandes außerhalb ihrer Baue, obschon sie die Morgen- und Abendzeit dem heißen Mittage vorzuziehen scheint. Wärme und Trockenheit sind für sie Lebensbedingungen; bei anhaltender Feuchtigkeit geht sie zu Grunde.

Ihre Nahrung besteht aus allen möglichen Pflanzenstoffen. Wenn sie Sämereien hat, wählt sie nur diese, sonst begnügt sie sich auch mit frischen Gräsern und Kräutern, mit Wurzeln und Blättern, mit Klee, Früchten und Beeren. Bucheckern und Nüsse, Getreidekörner, Rüben und Kartoffeln werden arg von ihr heimgesucht. Wenn das Getreide zu reifen beginnt, sammelt sie sich in Scharen auf den Feldern, beißt die Halme unten ab, bis sie umstürzen, nagt sie dann oben durch und schleppt die Aehren in ihre Baue. Während der Ernte folgt sie den Schnittern auf dem Fuße von den Winter- zu den Sommerfeldern nach, frißt die ausgefallenen Körner zwischen den Stoppeln auf, trägt die beim Binden der Garben verlorenen Aehren zusammen und findet sich zuletzt noch auf den Hagefeldern ein, auch dort noch Vorräthe für den Winter einsammelnd. In den Wäldern schleppt sie die abgefallenen Hagebutten und Wachholderbeeren, Bucheckern, Eicheln und Nüsse nach ihrem Baue. Während der rauhesten Jahreszeit verfällt sie in einen unterbrochenen Winterschlaf; bei gelinder Witterung erwacht sie wieder und zehrt dann von ihren Vorräthen. Sie ist unglaublich gefräßig und bedarf sehr viel, um sich zu sättigen, kann auch das Wasser nicht entbehren.

Im hohen Grade gesellig, lebt die Feldmaus ziemlich einträchtig mit ihres Gleichen, mindestens paarweise zusammen, häufiger aber in großen Scharen, und deshalb sieht man Bau an Bau gereiht. Ihre Vermehrung ist außerordentlich stark. Schon im April findet man in ihren warmen Nestern, welche 40 bis 60 Centim. tief unter dem Boden liegen und mit zerbissenem Grase, fein zermalmten Halmen oder auch mit Moos weich ausgekleidet sind, vier bis acht Junge, und im Verlaufe der warmen Jahreszeit wirft ein Weibchen noch vier bis sechs Mal. Höchst wahrscheinlich sind die Jungen des ersten Wurfes im Herbste schon wieder fortpflanzungsfähig, und somit läßt sich die zuweilen stattfindende erstaunliche Vermehrung erklären.

»Unter günstigen Umständen«, sagt Blasius, »vermehren sich die Feldmäuse in unglaublicher Weise. Es sind viele Beispiele bekannt, daß durch ihre übermäßige Vermehrung auf weite Länderstrecken hin ein großer Theil der Ernte vernichtet wurde, und mehr als tausend Morgen junge Buchenschonungen durch Abnagen der Rinde zerstört worden sind. Wer solche mäusereiche Jahre nicht erlebt hat, vermag sich schwerlich eine Vorstellung Von dem fast unheimlichen, buntbeweglichen Treiben der Mäuse in Feld und Wald zu machen. Oft erscheinen sie in einer bestimmten Gegend, ohne daß man einen allmählichen Zuwachs hätte wahrnehmen können, wie plötzlich aus der Erde gezaubert. Es ist möglich, daß sie auch stellenweise plötzlich einwandern. Aber gewöhnlich ist ihre sehr große Vermehrung an der Zunahme der Mäusebussarde schon wochenlang voraus zu vermuthen. In den zwanziger Jahren trat am Niederrheine wiederholt diese Landplage ein. Der Boden in den Feldern war stellenweise so durchlöchert, daß man kaum einen Fuß auf die Erde stellen konnte, ohne eine Mäuseröhre zu berühren, und zwischen diesen Oeffnungen waren zahllose Wege tief ausgetreten. Auch am hellen Tage wimmelte es von Mäusen, welche frei und ungestört umherliefen. Näherte man sich ihnen, so kamen sie zu sechs bis zehn auf einmal vor einem und demselben Loche an, um hineinzuschlüpfen, und verrammelten einander unfreiwillig ihre Zugänge. Es war nicht schwer, bei diesem Zusammendrängen an den Röhren ein halbes Dutzend mit einem Stockschlage zu erlegen. Alle schienen kräftig und gesund, doch meistens ziemlich klein, indem es großentheils Junge sein mochten. Drei Wochen später besuchte ich dieselben Punkte. Die Anzahl der Mäuse hatte noch zugenommen, aber die Thiere waren offenbar in krankhaftem Zustande. Viele hatten schorfige Stellen oder Geschwüre, oft über den ganzen Körper, und auch bei ganz unversehrten war die Haut so locker und zerreißbar, daß man sie nicht derb anfassen durfte, ohne sie zu zerstören. Als ich vier Wochen später zum drittenmal diese Gegenden besuchte, war jede Spur von Mäusen verschwunden. Doch erregten die leeren Gänge und Wohnungen einen noch viel unheimlicheren Eindruck als die früher so lebendig bewegten. Man sagte, plötzlich sei das ganze Geschlecht, wie durch einen Zauber von der Erde verschwunden gewesen. Viele mochten an einer verheerenden Seuche umgekommen sein, viele einander gegenseitig aufgefressen haben, wie sie es auch in der Gefangenschaft thun; aber man sprach auch von unzählbaren Scharen, die am hellen Tage an verschiedenen Punkten über den Rhein geschwommen seien. Doch hatte man nirgends in der weiten Umgegend einen ungewöhnlichen Zuwachs gesehen; sie schienen im Gegentheile überall gleichzeitig verschwunden zu sein, ohne irgendwo wieder aufzutauchen. Die Natur mußte in ihrer übermäßigen Entwickelung auch gleichzeitig ein Werkzeug zu ihrer Vernichtung geschaffen haben. Die Witterung, ein schöner warmer Spätsommer, schien sie bis zum letzten Augenblicke begünstigt zu haben.«

Um für die Massen der Mäuse, welche manchmal in gewissen Gegenden auftreten, Zahlen zu geben, will ich bemerken, daß in dem einzigen Bezirke von Zabern im Jahre 1822 binnen vierzehn Tagen 1,570,000, im Landrathsamte Nidda 590,327 und im Landrathsamte Putzbach 271,941 Stück Feldmäuse gefangen worden sind. »Im Herbste des Jahres 1856«, sagt Lenz, »gab es so viele Mäuse, daß in einem Umkreise von vier Stunden zwischen Erfurt und Gotha etwa zwölftausend Acker Land umgepflügt werden mußten. Die Aussaat von jedem Acker hatte nach damaligem Preise einen Werth von 2 Thalern; das Umackern selbst war auf einen halben Thaler anzuschlagen, und so betrug der Verlust mindestens 20 bis 30,000 Thaler, aber wahrscheinlich weit mehr. Auf einem großen Gute bei Breslau wurden binnen sieben Wochen 200,000 Stück gefangen und an die Breslauer Düngerfabrik abgeliefert, welche damals fürs Dutzend einen Pfennig bezahlte. Einzelne Mäusefänger konnten der Fabrik täglich 1400 bis 1500 Stück liefern.« Im Sommer des Jahres 1861 wurden in der Gegend von Alsheim in Rheinhessen 409,523 Mäuse und 4707 Hamster eingefangen und abgeliefert. Die Gemeindekasse hat dafür 2593 Gulden verausgabt. Manche Familien haben bei dieser Mäuseverfolgung 50, 60 und mehr Gulden durch die Thätigkeit ihrer Kinder erworben; ja, einem besonders glücklichen Vater haben seine wackeren Buben 142 Gulden heimgebracht. Er kaufte für dieses Geld ein kleines Grundstück, welches den Namen »Mäuseäckerchen« für alle Zeiten tragen soll. In den Jahren 1872 und 73 war es nicht anders. Fast aus allen Theilen unseres Vaterlandes erschallten Klagen über Mäusenoth. Es war eine Plage, der bekannten egyptischen vergleichbar. Selbst in dem dürren Sande der Mark zählte man auf einzelnen Feldstücken tausende von Feldmäusen; in dem fetten Ackerlande Niedersachsens, Thüringens, Hessens hausten sie furchtbar. Halbe Ernten wurden vernichtet, hunderttausende von Morgen umgepflügt, viele tausende von Mark und Thalern für Vertilgungsmittel ausgegeben. In landwirtschaftlichen Vereinen wie in Ministerien erwog man Mittel und Wege, der Plage zu steuern.

Zuweilen überfällt die Feldmaus auch Waldungen. In den Jahren 1813 und 14 richtete sie in England unter der ein- bis zweijährigen Baumsaat so große Verwüstungen an, daß ernstliche Besorgnisse dadurch rege wurden. Auf weite Strecken hin hatten die Thiere nicht allein von allen Setzlingen die Rinde abgefressen, sondern auch die Wurzeln vieler schon großen Eichen und Kastanien abgeschält und die Bäume dadurch zu Grunde gerichtet. Von Seiten der Regierungen mußten die umfassendsten Vorrichtungen getroffen werden, um dem ungeheuren Schaden zu steuern.

Leider ist der Mensch diesen Mäusen gegenüber geradezu ohnmächtig. Alle Vertilgungsmittel, welche man bisher ersonnen hat, erscheinen ungenügend, der massenhaften Vermehrung jener gefräßigen Scharen gegenüber: nur der Himmel und die den Menschen so befreundeten und gleichwohl von ihm so befeindeten Raubthiere vermögen zu helfen. Man gebraucht mit gutem Erfolge Mäusebohrer, mit denen man da, wo es der Boden erlaubt, Löcher von 12 bis 18 Centim. Durchmesser etwa 60 Centim. tief in die Erde gräbt, und erzielt damit, daß die hineinfallenden Mäuse, ohne daran zu denken, sich Fluchtröhren zu graben, einander auffressen und sich gegenseitig vernichten; man läßt beim Umackern der Felder Kinder mit Stöcken hinter dem Pfluge hergehen und so viele Mäuse als möglich erschlagen; man treibt Rauch in ihre Höhlen, wirft vergiftete Körner hinein, übergießt sogar ganze Felder mit einem Absud von Brechnuß oder Wolfsmilch, kurz wendet alles an, um diese greuliche Plage los zu werden: aber gewöhnlich sind sämmtliche Mittel so gut wie vergeblich, einzelne von ihnen, namentlich das Vergiften, auch höchst gefährlich. Selbst das wirksamste Gift vertilgt nicht alle Feldmäuse eines Ackers, wohl aber regelmäßig deren ärgste Feinde, also unsere Freunde: Füchse, Iltisse, Hermeline, Wiesel, Bussarde, Eulen, Krähen und ebenso Rebhühner, Hasen und Hausthiere, von der Taube an bis zum Rinde oder dem Pferde hinauf: Grund genug, das Ausstreuen von Gift gänzlich zu verwerfen. Für jeden Thierkundigen oder Thierfreund war es ein Greuel zu sehen, wie im Jahre 1872 die Mäusefeinde anstatt geschützt und gehegt, vergiftet und vernichtet wurden. Kurzsichtige, mehr für Hasenjagd begeisterte als auf vollste Ausnutzung des Bodens bedachte Landwirte freuten sich, daß neben todten Mäusen auch Hunderte von verendeten Krähen, vergiftete Bussarde und Eulen, Füchse, Iltisse und Hermeline gefunden wurden, bedachten aber nicht, welchen Schaden sie durch ihre sinnlose Mäusevertilgungswuth sich selbst zugefügt hatten. Nicht die Leichname der nützlichen, aber misachteten Mäusejäger, sondern erst die nebenbei vergifteten Hasen, Rebhühner und Hausthiere brachten sie zum Nachdenken und bewogen sie endlich, dem Giftstreuen Einhalt zu thun. Die warnenden Worte einsichtsvoller Berufsgenossen waren bis dahin spurlos verhallt; die von ihnen durch Schrift und Wort verkündete Wahrheit, daß das Giftlegen auf den Feldern wohl den Gifthändlern, nicht aber den Landwirten Nutzen bringt, wurde erst später anerkannt. Neben dem Gift wandte man in fettem Boden mit Erfolg auch das Ausräuchern der Feldmäuse an, indem man alle Löcher zuschlug und in die von Mäusen wieder eröffneten giftige Dämpfe (Kohlen- und Schwefeldämpfe) einströmen ließ; aber auch diese an und für sich treffliche Vernichtungsart ließ sich nicht überall ausführen und verursachte nebenbei erhebliche Kosten. Man war rathlos, weil man versäumt hatte, den Mäusen rechtzeitig zu begegnen.

Gänzlich abzuwenden vermag man die Mäuseplage gewiß ebensowenig wie eine die Menschheit heimsuchende Seuche, aber mildern, abschwächen kann man sie wohl. Man breche endlich mit Vorurtheilen und gewähre den natürlichen Mäusevertilgern freies Gebiet, Schutz und Hege, und man wird sicherlich früher oder später eine Abnahme der Mäusepest wahrnehmen. Wer sich gewöhnt, Nutzen und Schaden der Thiere gegeneinander abzuwägen, geberdet sich, wenn der Fuchs einen Hasen fängt oder ein Haushuhn davonträgt, nicht mehr, als ob dadurch alles Lebende vernichtet würde, sondern erinnert sich der unzähligen Mäuse, welche derselbe Fuchs vertilgte, und wer den Bussard bei seiner Mäusejagd beobachtete, stempelt es nicht zum unsühnbaren Verbrechen, wenn dem Raubvogel die Jagd auf ein Rebhuhn einmal glückte. Nach den gegenwärtig geltenden Ansichten werden die Felder nicht der Hasen halber bestellt, sondern diese sind höchstens geduldete Gäste des Landwirts, denen er weit mehr nachsieht, als er, streng genommen, verantworten kann. Von einem wirklichen Schaden, welchen die Raubthiere durch Wegfangen besagter Gäste der Landwirtschaft zufügen sollten, kann im Ernste nicht gesprochen werden; wohl aber läßt sich deren nutzenbringende Thätigkeit leicht beweisen. Füchse und Bussarde müssen als die ausgezeichnetsten aller Mäusevertilger bezeichnet werden, weil sie nicht allein als geschickte, sondern auch als vielbedürfende Fänger sich bewähren, während die übrigen, also Iltis, Hermelin, Wiesel, Igel, Spitzmäuse, Weihen, Thurmfalken, die verschiedenen Eulen- und Rabenarten, so tüchtig sie auch sein mögen, doch mit wenig Beute zufriedengestellt sind. Wer also der Mäuseplage steuern will, sorge zunächst dafür, daß die genannten Raubthiere ungestört thätig sein können. Dem Fuchse wie dem Iltisse oder dem Hermeline und Wiesel belasse man ihre Schlupfwinkel oder richte ihnen solche her, schone und hege sie überhaupt; für den Bussard und seine gefiederten Raubgenossen stelle man hohe Stangen mit einem Querholze als Warten oder Wachthürme in den Feldern auf. Man wird dafür reichlich belohnt werden und vielleicht einige Hasen, nicht aber die halbe Ernte verlieren. Daß man außerdem selbst mit eingreift und zumal im Frühjahre der Mäusejagd nach Möglichkeit obliegen läßt, erachte ich als selbstverständlich. Je beharrlicher man der Mäuseplage vorzubeugen sucht, um so seltener wird man unter ihr zu leiden haben. Ist sie einmal da, so kommt die Abwehr in den meisten Fällen zu spät.

Dies sind Ansichten, welche man viel mehr beherzigen sollte, als bis jetzt geschieht. Leidenschaftliche und rücksichtslose Jäger werden sie einstweilen noch bekämpfen, einsichtsvolle Land- und Forstwirte dagegen früher oder später zu den ihrigen machen. Man wird auch dann noch Hasen und Rebhühner jagen können, diesem auch von mir eifrig betriebenen Vergnügen jedoch nicht so bedeutende Opfer wie bisher zu bringen haben.

In Sibirien, und zwar vom Ob bis zum Onon, tritt neben und zwischen Verwandten eine Wühlmaus auf, welche ebenfalls, obschon aus anderen Gründen als die Feldmaus, Beachtung verdient: die Wurzelmaus ( Arvicola oeconomus, Mus und Hypodaeus oeconomus). Sie ist etwas größer als unsere Feldmaus, 18 Centim. lang, wovon 5 Centim. auf den Schwanz kommen, oben hellgelblichgrau, unten grau, der Schwanz oben braun, unten weiß. Von der Feldmaus unterscheidet sie sich durch den kürzern Kopf, die kleineren Augen und die kurzen, im Pelze fast versteckten Ohren.

Pallas und Steller haben uns anziehende Schilderungen von dem Leben dieses Thieres hinterlassen. Die Wurzelmaus findet sich in Ebenen, oft in großer Menge, und wird von den armen Einwohnern jener traurig-öden Gegenden geradezu als Wohltäterin betrachtet; denn sie arbeitet hier zum besten des Menschen, anstatt ihm zu schaden. Unter dem Rasen macht sie sich lange Gänge, welche zu einem in geringer Tiefe liegenden, großen, runden, mit einigen sehr geräumigen Vorrathskammern in Verbindung stehenden Neste von 30 Centim. Durchmesser führen. Dieses ist mit allerhand Pflanzenstoffen weich ausgefüttert und dient der Maus zum Lager wie zum Wochenbette; die Vorrathskammern aber füllt sie mit allerhand Wurzeln an.

»Man vermag kaum zu begreifen«, sagt Pallas, »wie ein Paar so kleiner Thiere eine so große Menge Wurzeln aus dem zähen Rasen hervorgraben und zusammentragen können. Oft findet man acht bis zehn Pfund in einer Kammer und manchmal deren drei bis vier in einem Baue. Die Mäuse holen sich ihre Vorräthe oft aus weiten Entfernungen, scharren Grübchen in den Rasen, reißen die Wurzeln heraus, reinigen sie auf der Stelle und ziehen sie auf sehr ausgetretenen, förmlich gebahnten Wegen rücklings nach dem Neste. Gewöhnlich nehmen sie den gemeinen Wiesenknopf, den Knollenknöterich, den betäubenden Kälberkropf und den Sturmhut. Letzterer gilt ihnen, wie die Tungusen sagen, als Festgericht; sie berauschen sich damit. Alle Wurzeln werden sorgfältig gereinigt, in drei Zoll lange Stücke zerbissen und aufgehäuft. Nirgends wird das Gewerbe dieser Thiere dem Menschen so nützlich als in Dawurien und in anderen Gegenden des östlichen Sibiriens. Die heidnischen Völker, welche keinen Ackerbau haben, verfahren dort mit ihnen wie unbillige Edelleute mit ihren Bauern. Sie heben die Schätze im Herbste, wenn die Vorrathskammern gefüllt sind, mit einer Schaufel aus, lesen die betäubenden weißen Wurzeln aus und behalten die schwarzen des Wiesenknopfes, welche sie nicht bloß als Speise, sondern auch als Thee gebrauchen. Die armseligen Landsassen haben an diesen Vorräthen, welche sie den Mäusen abnehmen, oft den ganzen Winter zu essen; was übrig bleibt, wühlen die wilden Schweine aus, und wenn ihnen dabei eine Maus in die Quere kommt, wird diese natürlich auch mit verzehrt.«

Merkwürdig ist die große Wanderlust dieser und anderer verwandter Wühlmäuse. Zum Kummer der Eingebornen machen sie sich in manchen Frühjahren auf und ziehen heerweise nach Westen, immer geraden Weges fort, über die Flüsse und auch über die Berge weg. Tausende ertrinken und werden von Fischen und Enten verschlungen, andere tausende von Zobeln und Füchsen gefressen, welche diese Züge begleiten. Nach der Ankunft am andern Ufer eines Flusses, den sie durchschwammen, liegen sie oft zu großen Haufen ermattet am Strande, um auszuruhen. Dann setzen sie ihre Reise mit frischen Kräften fort. Ein Zug währt manchmal zwei Stunden in einem fort. So wandern sie bis in die Gegend von Penschina, wenden sich dann südlich und kommen in der Mitte Julis am Ochota an. Nach Kamtschatka kommen sie gewöhnlich im Oktober zurück, und nun haben sie für ihre Größe eine wahrhaft ungeheure Wanderung vollbracht. Die Kamtschadalen prophezeien, wenn die Mäuse wandern, ein nasses Jahr und sehen sie ungern scheiden, begrüßen sie auch bei der Rückkehr mit Freuden.

Eine auch in Deutschland vorkommende Wurzelmaus gilt als Vertreterin einer besondern Untersippe, der Kurzohrmäuse ( Microtus ), weil sie sich von den Feldmäusen, deren Zahnbau sie besitzt, durch die kurzen, im Pelze versteckten Ohren, nur vier, anstatt acht Zitzen und weniger Wülste auf den Fußsohlen (fünf anstatt sechs) einigermaßen unterscheidet.

Die Höhlenmaus ( Arvicola subterraneus, Microtus subterraneus, Arvicola pyrenaicus und Selysii, Lemmus pratensis), ist 11 Centim., der Schwanz 3 Centim. lang, der Pelz oben rostgrau, unten weißlich, der Schwanz ebenso, die eine Farbe scharf von der andern getrennt.

Selys entdeckte diese Maus im Jahre 1831 in Frankreich auf feuchten Wiesen und in Gemüsegärten in der Nähe der Flüsse, Blasius fand sie auch auf Feldern und Bergwiesen am Niederrheine und in Braunschweig auf, andere Naturforscher lernten sie als Bewohner Sachsens und des Vogtlandes kennen. Sie lebt paarweise, mehr unterirdisch als ihre Gattungsverwandten, und es scheint fast, daß ihre sehr kleinen Ohren und Augen auf diese Lebensweise hindeuten. Ihre Höhlen sind weit verzweigter und zahlreicher als die anderer Wühlmäuse. In den Vorrathskammern fand Dehne im December 18 Unzen Wurzeln, jede Art gesondert und gereinigt. Sie bestanden in Löwenzahn, Quecke, Hainanemone, Sauerampfer, in dem Knöllchen der gemeinen Butterblume, einigen Zwiebeln, Möhren und der Vogelmilch. Die Niederlagen waren etwa 30 Centim. tief unter dem Rasen der niedrigen Wiesen des Lößnitzer Grundes angebracht und hatten 16 bis 21 Centim. im Durchmesser. Mehrere zickzackförmige, ganz flach unter dem Rasen fortlaufende Gänge führten zu ihnen und verbanden sie.

Selten vermehrt sich diese Maus ebenso stark wie ihre Verwandten. In ihren weich ausgepolsterten Nestern findet man allerdings fünf- bis sechsmal im Jahre drei bis fünf Junge, aber von diesen gehen, weil die Niederungen oft überschwemmt werden, regelmäßig viele zu Grunde. Man kann die Jungen mit Runkelrüben, Möhren, Pastinaken, Kartoffeln, Aepfeln und Kürbiskörnern leicht großziehen und lange erhalten; bei Brod und Getreidekörnern verhungern sie aber in wenigen Tagen. Dehne hatte ein Junges so gezähmt, daß er es in die Hand nehmen und mit sich herumtragen konnte, obgleich er ihm nicht ganz trauen durfte, weil es zuweilen, scheinbar unwissentlich, zu beißen versuchte. Mit anderen Wühlmäusen verträgt sich die Wurzelmaus nicht. Wenn man sie mit jenen zusammensteckt, entsteht ein wüthender Kampf, und die schwächere muß, wenn sie nicht baldigst abgetrennt wird, der stärkeren regelmäßig unterliegen.

Die Lemminge ( Myodes ) sind unter den Wühlmäusen in Gestalt und Wesen dasselbe, was die Hamster unter den eigentlichen Mäusen: besonders gedrungen gebaute, stutzschwänzige Mitglieder der Gesammtheit. Der verhältnismäßig große Kopf ist dicht behaart, die Oberlippe tief gespalten, das rundliche Ohr klein und ganz im Pelze versteckt, das Auge ebenfalls klein; die fünfzehigen, auch auf den Sohlen dicht behaarten Füße tragen, zumal vorne, große Scharrkrallen. Der letzte untere Backenzahn besteht wie der letzte obere aus vier Prismen und zeigt auf der Kaufläche fünf Schmelzschlingen; der Schädel ist sehr breit, das Jochbein auffallend hoch.

Das Urbild der Sippe, der Lemming ( Myodes Lemmus, Mus Lemmus und norwa[???]gicus, Lemmus norwegicus), erreicht eine Gesammtlänge von 15 Centim., wovon höchstens 2 Centim. auf das Stutzschwänzchen kommen. Der reiche und lange Pelz ist sehr ansprechend gezeichnet. Von der braungelben, im Nacken gewässerten Grundfärbung heben sich dunkle Flecken ab; von den Augen laufen zwei gelbe Streifen nach dem Hinterkopfe. Der Schwanz und die Pfoten sind gelb, die Untertheile einfach gelb, fast sandfarbig.

Der Lemming ist unbedingt das räthselhafteste Thier ganz Skandinaviens. Noch heute glauben die Bauern der Gebirgsgegenden, daß er von dem Himmel herabgeregnet werde und deshalb in so ungeheurer Menge auftrete, später aber wegen seiner Freßgier sich den Magen verderbe und zu Grunde gehen müsse. Olaus Magnus erzählt, daß er im Jahre 1518 in einem Walde sehr viele Hermeline gesehen und den ganzen Wald mit ihrem Gestanke erfüllt gefunden habe. Hieran wären kleine vierfüßige Thiere mit Namen Lemar Schuld gewesen, welche zuweilen bei plötzlichem Gewitter und Regen vom Himmel fielen, man wisse nicht, ob aus entfernten Stellen hergetrieben oder in den Wolken erzeugt. »Diese Thiere, welche wie die Heuschrecken mit ungeheueren Schwärmen auftreten, zerstören alles Grüne, und was sie einmal angebissen haben, stirbt ab wie vergiftet. Sie leben, solange sie nicht frischgewachsenes Gras zu fressen bekommen. Wenn sie abziehen wollen, sammeln sie sich wie die Schwalben; manchmal aber sterben sie haufenweise und verpesten die Luft, wovon die Menschen Schwindel oder Gelbsucht bekommen, oder werden von den Hermelinen aufgefressen, welche letztere sich förmlich mit ihnen mästen.«

Andere Berichterstatter schreiben die Erzählung des Bischofs einfach nach, Olaus Wornius aber gibt im Jahre 1633 ein ganzes Buch heraus, in welchem er sich zu erklären bemüht, daß Thiere in den Wolken entstehen und herunterfallen können, fügt auch hinzu, daß man vergeblich versucht habe, die Lemminge durch Beschwörungen zu vertreiben. Erst Linné schilderte in den schwedischen Abhandlungen vom Jahre 1740 den Lemming der Natur gemäß und so ausführlich, daß man seiner Beschreibung nicht viel hinzufügen kann. Ich selbst habe Lemminge im Jahre 1860 namentlich auf dem Dovrefjeld zu meiner Freude in großer Menge angetroffen und mich durch eigene Anschauung über sie unterrichten können. Wie ich in Norwegen erfuhr, finden sie sich auf allen höheren Gebirgen des Landes und auch auf den benachbarten Inseln, falls diese bergig sind. Weiter oben im Norden gehen sie bis in die Tundra herab. In den ungeheueren Morästen zwischen dem Altenfjord und dem Tanaflusse fand ich ihre Losung auf allen trockenen Stellen in unglaublicher Menge, sah aber nicht einen einzigen Lemming mehr. Auf dem Dovrefjeld waren sie im Mai überall sehr gemein, am häufigsten im höchsten Gürtel zwischen 1000 bis 2000 Meter über dem Meere, oder von der Grenze der Fichtenwälder an bis zur Grenze des ewigen Schnees hinauf. Einige fand ich auch in Gulbrandsdalen, kaum 100 Meter über dem Meere, und zwar in wasserreichen Gegenden in der Nähe des Laugen. Auf dem Dovrefjeld wohnte einer neben dem anderen, und man sah und hörte oft ihrer acht bis zehn zu gleicher Zeit.

Lemming ( Myodes Lemmus). 1/2 natürl. Größe.

Die Thiere sind ganz allerliebst. Sie sehen aus wie kleine Murmelthiere oder wie Hamster und ähneln namentlich den letzteren vielfach in ihrem Wesen. Ihre Aufenthaltsorte sind die verhältnismäßig trockenen Stellen des Morastes, welcher einen so großen Theil von Norwegen bedeckt. Sie bewohnen hier kleine Höhlungen unter Steinen oder im Moose; doch trifft man sie auch oft umherschweifend zwischen den kleinen Hügeln an, welche sich aus dem Sumpfe erheben. Selten bemerkt man ausgetretene Wege, welche von einer Höhle zu der anderen führen; größere Gänge schürfen sie sich nur im Schnee. Sie sind bei Tage und bei Nacht munter und in Bewegung. Ihr Gang ist trippelnd, aber rasch, wenn auch der Mensch sie leicht einzuholen vermag. Auf der Flucht zeigen sie sich überaus geschickt, indem sie, selbst in dem ärgsten Sumpfe, jede trockene Stelle herauszusuchen und als Brücke zu benutzen wissen. Das Wasser meiden sie mit einer gewissen Scheu, und wenn man sie in ein größeres Wasserbecken oder in ein Flüßchen wirft, quieken und knurren sie sehr ärgerlich, suchen auch so schnell als möglich das trockene Land wieder zu gewinnen. Gewöhnlich verrathen sie sich selbst. Sie sitzen oft ruhig und wohlversteckt in ihren Löchern und würden sicherlich nicht von den Vorübergehenden bemerkt werden; aber die Erscheinung eines Menschen erregt sie viel zu sehr, als daß sie schweigen könnten. Mit lautem Grunzen und Quieken nach Meerschweinchenart begrüßen sie den Eindringling in ihr Gehege, gleichsam, als wollten sie ihm das Betreten ihres Gebietes verwehren. Nur während sie umherlaufen, nehmen sie, wenn man auf sie zugeht, die Flucht, eilen nach irgend einem der unzähligen Löcher und setzen sich dort fest. Dann gehen sie nicht mehr zurück, sondern lassen es darauf ankommen, todtgeschlagen oder weggenommen zu werden. Mir machten die muthigen Gesellen unglaublichen Spaß; ich konnte nie unterlassen, sie zum Kampfe herauszufordern. Sobald man in nächste Nähe ihrer Höhle gelangt, springen sie aus derselben hervor, quieken, grunzen, richten sich auf, beugen den Kopf zurück, so daß er fast auf dem Rücken zu liegen kommt, und schauen nun mit den kleinen Augen so grimmig auf den Gegner, daß man wirklich unschlüssig wird, ob man sie aufnehmen soll oder nicht. Wenn sie einmal gestellt sind, denken sie gar nicht daran, wieder zurückzuweichen. Hält man ihnen den Stiefel vor, so beißen sie in denselben, ebenso in den Stock oder in die Gewehrläufe, wenn sie auch merken, daß sie hier nichts ausrichten können. Manche bissen sich so fest in meine Beinkleider ein, daß ich sie kaum wieder abschütteln konnte. Bei solchen Kämpfen gerathen sie in große Wuth und ähneln dann ganz den bösartigen Hamstern. Wenn man ihnen recht rasch auf den Leib kommt, laufen sie rückwärts mit aufgerichtetem Kopfe, so lange der Weg glatt ist, und quieken und grunzen dabei nach Leibeskräften; stoßen sie aber auf ein Hindernis, so halten sie wieder tapfer und muthig Stand und lassen sich lieber fangen, als daß sie durch einen kleinen Umweg sich freizumachen suchten. Zuweilen springen sie mit kleinen Sätzen auf ihren Gegner los, scheinen sich überhaupt vor keinem Thiere zu fürchten, weil sie sogar tolldreist jedem Geschöpfe entgegentreten. In den Straßen werden viele überfahren, weil sie sich trotzig in den Weg stellen und nicht weichen wollen. Die Hunde auf den Höfen beißen eine Menge todt, und die Katzen verzehren wahrscheinlich so viele, daß sie immer satt sind; wenigstens könnte ich mir sonst nicht erklären, daß die Katzen der Postwechselstelle Fogstuen auf dem Dovre ganz ruhig neben den Lemmingen vorübergehen, ohne sich um sie zu bekümmern. Im Winter schürfen sie sich, wie bemerkt, lange Gänge in den Schnee, und in diesen hinein bauen sie sich auch, wie ich bei der Schneeschmelze bemerkte, große dickwandige Nester aus zerbissenem Grase. Die Nester stehen etwa 20 bis 30 Centim. über dem Boden, und von ihnen aus führen lange Gänge nach mehreren Seiten hin durch den Schnee, von denen die meisten bald bis auf die Mosdecke sich herabsenken und dann, wie die Gänge unserer Wühlmäuse, halb zwischen dem Mose und halb im Schnee weiter geführt werden. Aber die Lemminge laufen auch auf dem Schnee umher oder setzen wenigstens über die großen Schneefelder in der Höhe des Gebirges.

Ihre Jungen werden nach Versicherung meines alten Jägers in den Nestern geworfen, welche sie bewohnen. Mir selbst glückte es nicht, ein Nest mit Jungen aufzufinden, und fast wollte es mir scheinen, als gäbe es zur Zeit meines Aufenthaltes auf dem Dovrefjeld noch gar keine solche. Linné sagt, daß die Thiere meistens fünf bis sechs Junge hätten, und Scheffer fügt hinzu, daß sie mehrere Male im Jahre werfen. Weiteres ist mir über ihre Fortpflanzung nicht bekannt.