|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

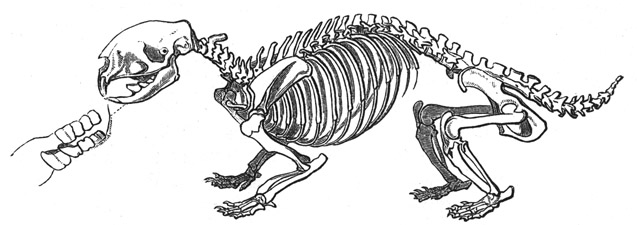

Eine anderweitige Unterordnung ( Hystrichida), welche wir als die der Plumpnager bezeichnen können, vereinigt mehrere sehr beachtenswerthe Gruppen. Die Familie der Stachelschweine ( Aculeata), nach welcher die gesammte Gruppe wissenschaftlich benannt wurde, bedarf keiner langen Beschreibung hinsichtlich der äußerlichen Kennzeichen ihrer Mitglieder. Das Stachelkleid läßt sämmtliche hierher gehörige Thiere sofort als Verwandte erscheinen, so verschieden es auch ausgebildet sein mag. Der Leib ist gedrungen, der Hals kurz, der Kopf dick, die Schnauze kurz, stumpf und an der Oberlippe gespalten, der Schwanz kurz oder sehr verlängert und dann greiffähig; die Beine sind ziemlich gleich lang, die Füße vier- oder fünfzehig, breitsohlig, die Zehen mit stark gekrümmten Nägeln bewehrt, die Ohren und Augen klein. Die hinsichtlich ihrer Länge und Stärke sehr verschiedenen Stacheln stehen in geraden Reihen zwischen einem spärlichen Unterhaare oder umgekehrt einem längeren Grannenhaare, welches so überwiegend werden kann, daß es die Stacheln gänzlich bedeckt. Bezeichnend für letztere ist eine verhältnismäßig lebhafte Färbung. Die Nagezähne sind auf der Vorderseite glatt oder gerinnelt, die vier Backenzähne in jeder Reihe mit oder ohne Wurzeln, fast gleich groß und schmelzfaltig. Die Wirbelsäule zählt außer den Halswirbeln 12 bis 13 rippentragende, 5 rippenlose, 3 bis 4 Kreuz- und bis 12 oder 13 Schwanzwirbel.

Geripp des Stachelschweins. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Alle Stachelschweine bewohnen gemäßigte und warme Länder der alten und neuen Welt. Dort finden sich die kurzschwänzigen, hier die langschwänzigen Arten. Die altweltlichen sind an den Boden gebunden, die neuweltlichen sind Baumthiere. Dem entsprechend leben sie in dünn bestandenen Wäldern und Steppen oder in großen Waldungen, die ersteren bei Tage in selbst gegrabenen Gängen und Höhlen verborgen, die letzteren zusammengeknäuelt auf einer Astgabel dichter Baumwipfel oder in einer Baumhöhlung sitzend. Ungesellig wie sie sind, vereinigen sie sich nur während der Fortpflanzungszeit zu kleinen Trupps, welche mehrere Tage miteinander verbringen können; außerdem lebt jedes einsam für sich. Ihre Bewegungen sind langsam, gemessen, träge; zumal die kletternden Arten leisten Erstaunliches in der gewiß schweren Kunst, stunden- und tagelang bewegungslos auf einer und derselben Stelle zu verharren. Jedoch würde man irren, wenn man behaupten wollte, daß die Stachelschweine rascher und geschickter Bewegungen unfähig wären. Wenn einmal die Nacht eingetreten ist, und sie ordentlich munter geworden sind, laufen die einen trippelnden Ganges sehr rasch auf dem Boden hin, und die anderen klettern, wenn auch nicht mit der Behendigkeit des Eichhorns, so doch immer gewandt genug, in dem Gezweige auf und nieder. Die Bodenbewohner verstehen das Graben meisterhaft und wissen allen Schwierigkeiten, welche ihnen harter Boden entgegensetzt, zu begegnen. Unter den Sinnen scheint ausnahmslos der Geruch obenan zu stehen, bei den Kletterstachelschweinen auch noch der Tastsinn einigermaßen ausgebildet zu sein, Gesicht und Gehör dagegen sind bei allen schwach. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen auf einer tiefen Stufe. Sie sind dumm, vergeßlich, wenig erfinderisch, boshaft, jähzornig, ängstlich, scheu und furchtsam, obgleich sie bei drohender Gefahr durch Sträuben ihres Stachelkleides und ein eigenthümliches Rasseln mit den Schwanzstacheln Furcht einzuflößen suchen. Mit anderen

Geschöpfen halten sie ebenso wenig Freundschaft wie mit ihres Gleichen: ein beliebter Bissen kann selbst unter den Gatten eines Paares ernsthaften Streit hervorrufen. Niemals sieht man zwei Stachelschweine miteinander spielen oder auch nur freundschaftlich zusammen verkehren. Jedes geht seinen eigenen Weg und bekümmert sich so wenig als möglich um das andere, und höchstens um zu schlafen, legen sich ihrer zwei nahe nebeneinander nieder. Mit dem Menschen, welcher sie gefangen hält und pflegt, befreunden sie sich nie, lernen auch ihren Wärter von anderen Personen nicht unterscheiden. Ihre Stimme besteht in grunzenden, dumpfen Lauten, in Schnauben, leisem Stöhnen und einem schwer zu beschreibenden Quieken, welches wahrscheinlich zu dem im übrigen gänzlich unpassenden Namen » Schwein« Veranlassung gegeben hat.

Allerlei Pflanzentheile, von der Wurzel an bis zur Frucht, bilden die Nahrung der Stachelschweine. Nach anderer Nager Art führen sie das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde oder halten es, während sie fressen, damit am Boden fest. Das Wasser scheinen fast alle längere Zeit entbehren zu können; wahrscheinlich genügt ihnen der Thau auf den Blättern, welche sie verzehren.

Ueber die Fortpflanzung sind erst in der Neuzeit Beobachtungen gesammelt worden. Die Begattung wird in eigenthümlicher Weise vollzogen, die Jungen, deren Anzahl zwischen eins und vier schwankt, kommen ungefähr sieben bis neun Wochen später zur Welt.

Für den Menschen sind die Stachelschweine ziemlich bedeutungslose Wesen. Die erdbewohnenden Arten werden zuweilen durch das Graben ihrer Höhlen in Feldstücken und Gärten lästig, nützen aber dafür durch ihr Fleisch und durch ihr Stachelkleid, dessen schön gezeichnete, glatte Horngebilde zu mancherlei Zwecken Benutzung finden. Die kletternden Arten richten als arge Baumverwüster nur Unfug an und nützen gar nichts. In den reichen Gegenden zwischen den Wendekreisen können die dort lebenden Arten ebenso wenig schaden wie nützen.

Die Kletterstachelschweine ( Cercolabina ), eine besondere Unterfamilie bildend, unterscheiden sich zumeist durch schlanken Bau, mehr oder minder langen, in der Regel zu einem Greifwerkzeuge ausgebildeten Schwanz, warzige Sohlen, kurze Stacheln und die Backenzähne, welche kurze, getheilte Wurzeln haben, von den übrigen Mitgliedern der Familie. Alle hierher gehörigen Arten bewohnen Amerika.

Unter Greifstachlern ( Cercolabes ) versteht man die Arten mit Kletterschwanz und, abgesehen von einer nagellosen Warze an Stelle der Innenzehe der Hinterfüße, vierzehigen Füßen. Ueberwuchert das Haarkleid die Stacheln derartig, daß diese nur stellenweise hervorragen und auf Kehle, Brust und Bauch gänzlich fehlen, so rechnet man die Arten zu der Untersippe der Baumstachler ( Sphingurus ), treten die Borsten zurück, so hat man es mit der Untersippe der Greifstachler oder Cuandus ( Synetheres ) zu thun.

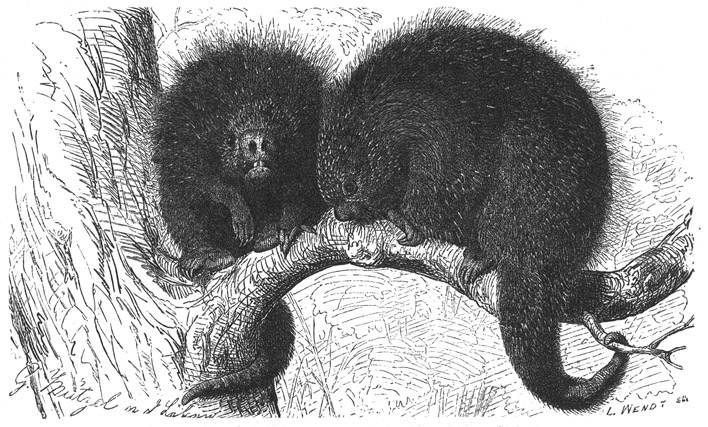

Die Ostküste Mejikos bevölkert der Baumstachler ( Cereolabes novae hispaniae, Hystrix novae hispaniae, mexicana und Libmanni, Sphingurus novae hispaniae), ein Thier von 95 Centim. Gesammtlänge, wovon der Schwanz ungefähr ein Drittel wegnimmt. Die glänzenden Haare sind sehr dicht und weich, leicht gekräuselt und so lang, daß viele Stacheln von ihnen vollständig bedeckt werden. Letztere fehlen auch der Unterseite, mit Ausnahme des Unterhalses, der Innenseite der Beine, der Schnauze und der Schwanzspitzenhälfte, welche oben nackt, unten mit schwarzen, seitlich mit gelben Borsten besetzt ist. Das Haarkleid erscheint schwarz, weil die einzelnen Haare, welche an ihrer Wurzel ins Bräunliche und Lichtgraue spielen, an der Spitze glänzend schwarze Färbung haben. Sehr lange Schnurren stehen im Gesicht, einzelne lange, steife Haare aus den Oberschenkeln und Oberarmen. Die im allgemeinen schwefelgelb gefärbten, schwarzspitzigen Stacheln sind an der Wurzel sehr verdünnt, hierauf gleichmäßig stark und sodann plötzlich zugespitzt, in der Mitte glatt und an der nadelscharfen Spitze mit abwärts gerichteten Widerhaken versehen. In der Augen- und Ohrgegend stehen sie so dicht, daß die Behaarung nicht zum Vorscheine kommt und auch das Ohr vollständig von ihnen verdeckt wird. Sie sind hier weit kürzer und lichter gefärbt als am übrigen Körper, zumal auf dem Rücken die längsten und dunkelsten stehen. Das Auge ist auffallend gewölbt, die Iris lichtbraun, der Stern nicht größer als der Knopf einer feinen Nadel, aber länglich gestaltet; das ganze Auge tritt wie eine Glasperle aus dem Kopfe hervor. Solange der Baumstachler ruhig ist, gewahrt man von der Bestachelung mit Ausnahme der Stelle um Auge und Ohr sehr wenig; das Fell erscheint verlockend weich und glatt, und nur, wenn das Thier sich erzürnt, weisen verschiedene Rauhigkeiten auf die verborgenen Spitzen unter den Haaren. Im Zorne sträubt es alle Stacheln, so daß sie kreuz und quer vom Leibe abstehen, und wenn man dann mit der Hand über das Fell gleitet, spürt man sie allseitig. Sie stecken so lose in der Haut, daß sie bei der geringsten Berührung ausfallen; wenn man mit der Hand einmal über das Fell streicht, reißt man Dutzende aus, von denen regelmäßig einige in der Hand stecken bleiben.

Baumstachler (Cercolabes novae hispaniae). [1/6] natürl. Größe.

Ueber das Freileben der Baumstachler und aller übrigen Kletterstachelschweine sind die Nachrichten sehr dürftig. Das meiste wissen wir noch über eine nahe verwandte Art, den Cuiy ( C. villosus), über welchen Azara, Rengger, Prinz von Wied und Burmeister Mittheilungen gemacht haben. Er ist über ganz Brasilien und die südlich davon gelegenen Länder bis Paraguay verbreitet, aller Orten bekannt, jedoch nirgends gemein. Seinen Aufenthalt wählt er sich vorzugsweise in hohen Waldungen; doch trifft man ihn auch in Gegenden an, welche mit Gestrüpp bewachsen sind. Den größten Theil des Jahres lebt er allein und zwar in einem bestimmten Gebiete, immer auf Bäumen, in deren Gezweige er sich geschickt bewegt. Während des Tages ruht er in zusammengekugelter Stellung, in einer Astgabel sitzend, nachts schweift er umher, indem er langsam und bedächtig, aber sicher klettert. Hensel hebt hervor, daß er in Gestalt und Färbung ebenfalls mit seiner Umgebung übereinstimmt. »Die Natur«, sagt er, »scheint dieses Stachelschwein ganz besonders zu bevorzugen, denn sie hat sich nicht damit begnügt, dasselbe gegen Feinde aus seiner eigenen Thierklasse zu schützen, sie nahm es noch in besondere Obhut gegen Raubvögel. Brasilien zählt manche Raubvögel, welche sich besonders von den kletternden Säugethieren des Urwaldes nähren: gegen sie erhielt das Stachelschwein eine schützende Aehnlichkeit, welche bisher nicht beachtet worden ist. Sein Stachelkleid wird nämlich überragt von langen, feinen Haaren von eisgrauer Färbung. Diese verleihen dem Thiere, wenn es halb zusammengerollt und ruhig auf den Zweigen des Baumes sitzt, eine täuschende Aehnlichkeit mit einem Klumpen grauen Bartmooses, und selbst ein scharfsichtiger Jäger geht leicht vorüber, getäuscht durch die im Winde wehenden Haare des unbeweglichen Thieres, oder schießt wohl auch ein anderes Mal in jene Schmarotzerpflanzen hinein, ohne seiner That sich rühmen zu können.« Die Stellung des Kletterstachelschweines auf Bäumen ist eigenthümlich: es sitzt, wie ich an meinen Gefangenen sah, auf den Hinterfüßen, hält die Vorderfüße dicht neben diese, manchmal umgebogen, so daß es mit den Handrücken sich stützt; der Kopf wird dabei senkrecht nach abwärts gerichtet, der Schwanz gerade ausgestreckt und nach oben hakig umgebogen. Gewöhnlich versichert es sich durch den Greifschwanz, welchen es um einen Ast schlingt, in seiner Lage. Es sitzt aber auch ohnedies sehr fest auf den dünnsten Zweigen, weil die breiten, nach innen gewölbten Hände einen sichern Anhalt gewähren. Im Klettern drückt es die breiten fleischigen Sohlen fest an die Aeste und umklammert sie mit dem Handballen. Bei Tage bewegt es sich höchst ungern, ungestört wohl niemals; bringt man es aber ins Freie, so läuft es schwankenden Ganges dem ersten besten Baume zu, klettert an diesem rasch in die Höhe und wählt sich im Gezweige eine schattige Stelle aus, um dort sich zu verbergen, beginnt auch wohl zu fressen. Wenn es von einem Aste zu einem zweiten, entfernter stehenden gelangen will, hält es sich mit beiden Hinterfüßen und dem Schwanze fest, streckt den Körper wagerecht vor sich und versucht, mit den Vorderhänden den ins Auge gefaßten Zweig zu ergreifen. In dieser Stellung, welche eine große Kraft erfordert, kann es minutenlang verweilen, auch mit ziemlicher Leichtigkeit seitlich hin und her sich bewegen. Sobald es den Ast mit den Vorderhänden gefaßt hat, läßt es zuerst die beiden Hinterbeine und sodann den Schwanz los, schwingt sich, durch das eigene Gewicht bewegt, bis unter den Zweig, faßt diesen mit dem Schwanze und hierauf mit den Hinterbeinen und klettert nunmehr gemächlich nach oben und dann auf dem Zweige weiter. Rengger behauptet, daß es den Schwanz nur bei dem Herunterklettern benutze; diese Angabe ist jedoch, wie ich nach eigenen Beobachtungen versichern darf, nicht begründet.

Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Baumfrüchten, Knospen, Blättern, Blüten und Wurzeln, welche es mit den Händen zum Munde führt. Meine Gefangenen verzehrten sehr gern auch die Rinde junger Schößlinge, jedoch nur dann, wenn sie letztere selbst sich auswählen konnten. Im Käfige fütterte ich sie mit Möhren, Kartoffeln und Reis, auch nahmen sie Milchbrod an. In Amerika ernährt man sie mit Bananen.

Der Schilderung des Gefangenlebens will ich Azara's Beobachtungen vorausschicken. »Einen alt eingefangenen ließ ich in meinem Zimmer frei und ein Jahr ohne Wasser; denn er trinkt nicht. Wenn er erschreckt wurde, lief er mit großer Leichtigkeit; doch erreichte ich ihn immer noch, wenn ich gemächlich nebenher ging. Auch wenn er laufen will, beugt er das Gelenk zwischen Schienbein und Knöchel nicht, gerade als ob er keinen Spielraum habe. Alle seine Bewegungen sind tölpelhaft; doch klettert er mit Leichtigkeit an irgend welchem Stocke auf und nieder und klammert sich so fest, daß eine ziemliche Kraft erforderlich ist, um ihn wegzubringen. Eine Stuhllehne, die Spitze eines senkrecht eingerammten Pfahles genügen ihm, um sicher zu schlafen und auch wirklich auszuruhen. Er ist stumpfsinnig und so ruhig oder träge, daß zuweilen vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden vergehen können, ehe er seinen Ort verändert oder seine Stellung im geringsten wechselt. Der meinige bewegte sich nur, wenn er fressen wollte, und dies geschah in der Regel um neun Uhr vormittags und vier Uhr nachmittags. Ein einziges Mal beobachtete ich, daß er auch in der Nacht umherlief; demungeachtet halte ich ihn für ein nächtliches Thier. Der meinige setzte sich in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft auf eine Stuhllehne, niemals auf etwas Ebenes; als er aber eines Tages am Fenster emporgestiegen war, und dort die Kante des Fensterladens aufgefunden hatte, suchte er später keinen anderen Ort. Oben auf dem Laden verbrachte er seine Zeit und saß hier, ohne die geringste Bewegung, einer Bildsäule gleich, in einer außergewöhnlichen Stellung. Er hielt sich, ohne sich mit der Hand oder dem Schwanze zu versichern, einzig und allein mit den Füßen fest, legte die Hände übereinander und zwischen sie hinein seine Schnauze, als ob er die Hände küssen wollte. So saß er, ohne sich zu bewegen, ja ohne umherzublicken, bis zur Stunde seiner Mahlzeit. Eines Tages legte ich unter sein Futter eine todte Ratte. Als er diese entdeckt hatte, entsetzte er sich derart, daß er über Hals und Kopf zu seinem Ruhesitze emporstieg; das gleiche that er, wenn einer von meinen gefangenen, frei im Zimmer herumfliegenden Vögeln ihm sich näherte, während er fraß. Er nahm von dem ihm vorgesetzten Brode, Maise, den Maniokwurzeln, Kräutern, Blättern und Blumen außerordentlich wenig, liebte es aber, mit der verschiedenen Kost abzuwechseln. Vielmal sah ich, daß er, die erwähnten Dinge verschmähend, sich über dünne Holzstengel hermachte, ja selbst, daß er gediegenes Wachs anging. Er biß oder kratzte nie und fügte auch Niemandem Schaden zu. Seine Nothdurft verrichtete er während des Fraßes, und dabei achtete er nicht darauf, ob sein Koth und Harn auf die Nahrung fiel.

»Der Geruch ist der ausgebildetste Sinn. Ich beobachtete, wenn ich Chocolade trank oder mit Blumen in das Zimmer trat, daß mein Baumstachler seine Schnauze erhob, und durfte mit Sicherheit folgern, daß er den Duft auf ziemliche Entfernungen wahrnahm. Seine Schwanzspitze ist so empfindlich, daß er sich sogleich aufrafft und zusammenschreckt, wenn man ihn dort ganz leise berührt. Im übrigen nimmt man bloß Trägheit und Dummheit von ihm wahr; man darf wohl sagen, daß er kaum zu fressen und zu leben versteht. Niemals konnte ich bei ihm Freude oder Trauer und niemals Wohlbehagen bemerken. Manchmal wendete er sein Haupt, wenn er bei seinem Namen genannt wurde. Für gewöhnlich sah er sich nicht um, sondern that gerade, als ob er nicht sehen könne und ließ sich berühren, als ob er von Stein wäre; kam man ihm aber zu derb, so sträubte er seine Stacheln, ohne sich im übrigen zu bewegen.

»Man erzählt, daß er die Stacheln fortschleudert, und daß diese, falls sie die Haut treffen, weiter und weiter sich bohren, so gering auch die Wunden sind, welche sie verursachten, bis sie auf der entgegengesetzten Seite wieder zum Vorscheine kommen. Auch erzählt man von ihm, daß er die Früchte der Bäume abschüttelt und dann auf ihnen sich herumwälzt, sie anspießt und mit sich fortträgt. Das sind Mährchen; wahr ist bloß, daß einige seiner Stacheln, wenn er sie zur Vertheidigung erhebt, wegen ihrer lockeren Einfügung in das Fell ausfallen; auch kommt es wohl vor, daß die Stacheln, welche in der Schnauze unvorsichtiger Hunde stecken blieben, später tiefer in das Fleisch eingedrungen zu sein scheinen, einfach deshalb, weil die Wunde inzwischen geschwollen ist. Im Kothe des Jaguar habe ich mehrmals diese Stacheln gefunden.«

Ich habe diesem Berichte des alten, gediegenen Naturforschers wenig hinzuzufügen. Meine Beobachtungen stimmen wesentlich mit den seinigen und ebenso mit der von Burmeister gegebenen Schilderung überein. Meine gefangenen Baumstachler saßen während des ganzen Tages, in der angegebenen Weise zusammengekauert, ruhig in ihren Kasten und begannen erst nach Sonnenuntergang langsam umherzuklettern. Wenn man sie berührte, ließen sie auch ihre Stimme vernehmen, ein ziemlich leises Quieken, welches dem Winseln eines jungen Hundes sehr ähnlich war. Eine Berührung war ihnen entschieden unangenehm, doch machten sie, wie dies auch Burmeister sehr richtig sagt, »niemals einen Versuch zur Flucht, sondern ließen den Feind ruhig herankommen, wo er auch war, duckten sich nieder, sträubten die Stacheln und winselten, wenn sie berührt wurden.« Die von mir gepflegten Baumstachler machten keine Versuche, sich aus ihrer Kiste zu befreien, Burmeister's Gefangener dagegen arbeitete, wenn man seinen Kasten nachts mit dem Deckel verschloß, sich schnell und heftig eine Oeffnung, indem er das Holz in großen Fetzen abnagte. Auffallend erscheint es, daß Azara's Baumstachler kein Wasser trank; denn diejenigen, welche ich beobachtete, verlangten solches regelmäßig. Sobald sie gefressen hatten, naheten sie sich ihrem Saufnapfe und schöpften hier mit der breiten Hand einige Tropfen, welche sie dann behaglich ableckten. Sehr unangenehm und ganz eigenthümlich ist der Geruch, welchen sie verbreiten. Burmeister glaubt, daß dieser Geruch mehr auf Rechnung der faulen Nahrung in der Kiste und des Unraths als auf eine Absonderung der Thiere geschoben werden müsse, ich muß ihm jedoch hierin entschieden widersprechen, weil ich mich durch wiederholte Versuche überzeugt habe, daß der Gestank an ihnen selbst haftet.

Wahrhaft entsetzlich wurden meine Gefangenen von kleinen, braunen Läusen oder lausähnlichen Thieren geplagt. Diese Schmarotzer saßen bisweilen zu Hunderten an einer und derselben Stelle, am dicksten in der Schnauzengegend und ließen sich weder durch Kratzen vertreiben, noch durch persisches Insektenpulver, zu welchem wir unsere Zuflucht nahmen, entfernen.

Rengger berichtet, daß sich beide Geschlechter der sonst einsam lebenden Thiere während des Winters aufsuchen und dann eine Zeitlang paarweise leben. Im Anfange des Winters ihrer Heimat, d. h. gegen Anfang des Oktober, wirft das Weibchen ein bis zwei Junge. Azara, welcher ein trächtiges Weibchen untersuchte, fand nur ein Junges, welches wie seine Mutter bereits mit Stacheln bedeckt war. Genaueres über die Fortpflanzungsgeschichte vermag ich nicht mitzutheilen.

Da das Aeußere des Greifstachlers wenig Einladendes hat, wird er von den Einwohnern Paraguays nur selten eingefangen und aufgezogen; demungeachtet entgeht er den Nachstellungen nicht. Die Wilden verzehren sein Fleisch, welches des unangenehmen Geruches wegen von den Europäern verschmäht wird. Gleichwohl stellen auch diese ihm eifrig nach. Burmeister erhielt bald nach seiner Ankunft in Rio de Janeiro einen lebendigen Greifstachler, welcher nach dortiger Gewohnheit der Länge nach an einen Knittel gebunden und jämmerlich zerschlagen war, so daß er die erste Zeit nach dem Ablösen kaum gehen konnte, und fand später einen zweiten todt neben dem Wege liegen, welcher der ungerechtfertigten Mordlust ebenfalls zum Opfer gefallen war. Durch Hensel erfahren wir den Grund des uns unverständlichen Ingrimms der Einheimischen. »Das unheimlichste Säugethier des brasilianischen Urwaldes ist das Kletterstachelschwein. Die Natur war noch nicht zufrieden, es mit Stacheln, wie etwa den Igel, gegen Feinde geschützt zu haben, sondern diese sollten für ihren Angriff aufs furchtbarste gestraft werden. Die Stacheln sind nämlich an ihrer Wurzel so fein und stecken so lose in der Haut, daß sie bei einem ganz unbedeutenden Zuge herausfallen: sie bleiben daher in dem fremden Körper haften, so bald sie nur mit einer Spitze in denselben eingedrungen sind. Ergreift nun ein Hund das ruhig am Boden liegende Kletterstachelschwein, welches, seiner Furchtbarkeit sich bewußt, nicht daran denkt, zu entfliehen, so bohren sich ihm nicht nur unzählige Stacheln in die Weichtheile des Rachens und bleiben darin sitzen, sondern dringen auch, vermöge ihrer Widerhaken und durch die Bewegungen des Hundes, immer tiefer ein. Das unglückliche Thier kann den Rachen nicht schließen und muß, wenn nicht bald Hülfe kommt, nach qualvollen Leiden durch Anschwellung der Rachenhöhle und des Kehlkopfes ersticken oder verhungern. Ist man gleich zur Hand, so kann man anfangs die Stacheln herausreißen, indem man sie zwischen den Daumen und die Schneide des Messers nimmt; allein später ist auch dieses nicht mehr möglich, denn sie reißen eher entzwei. Daher gehen manche Jäger nur mit einer Zange versehen in den Wald. Unter solchen Umständen ist es wohl erklärlich, wenn der Jäger des Urwaldes kein Geschöpf, selbst nicht die Giftschlangen, so haßt und fürchtet wie das Stachelschwein. Es wird daher auch jedes derselben ohne Gnade getödtet, obgleich das Thier sonst ganz unschädlich ist und keinerlei Nutzen gewährt. Merkwürdigerweise findet man beim Ozelot oft einzelne Stacheln unter der Haut, welche hierher wohl nur von den Eingeweiden aus gedrungen sein können, so daß man annehmen muß, diese Katze wage es, das Stachelschwein anzugreifen – mit welchem Erfolge, läßt sich natürlich mit Sicherheit nicht feststellen. Welche Verwundungen die eingedrungenen Stacheln herbeiführen können, sah ich bei einem meiner Hunde, dem ich den größten Theil der Stacheln herausriß. Ich befühlte den Hund jeden Tag mehrere Male und faßte die hervorgekommenen Spitzen mit der Greifzange, mittels welcher sie sich sehr leicht herausziehen ließen, den letzten Stachel zog ich nach sechs Wochen an der Seite des Halses heraus.«

Der Greifstachler oder Cuandu (Cercolabes prehensilis, Hystrix und Synetheres prehensilis), Vertreter der obenerwähnten Untersippe, hat im allgemeinen die Gestalt des Baumstachlers, ist jedoch merklich größer und erscheint kräftiger gebaut als dieser. Seine Länge beträgt 1,1 Meter, wovon 45 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Stacheln beginnen gleich am Gesicht, setzen sich über den ganzen Oberleib fort, bekleiden die Beine bis zum Wurzelgelenk hinab, die obere Schwanzhälfte und auch den ganzen Unterleib, liegen jedoch keineswegs glatt am Körper an. Einzelne Haare, welche zwischen ihnen hervortreten, werden größtentheils von ihnen überdeckt und erst sichtbar, wenn man die Stacheln auseinander nimmt. Letztere stecken ebenfalls sehr lose in der Haut, sind alle von gleicher Gestalt, hart und stark, fast rund, glatt und glänzend, an der Wurzel schwach, im übrigen gleichmäßig dick, nadelförmig und gegen die sehr feine Spitze hin plötzlich stark verdünnt, erreichen auf dem Hinterrücken eine Länge von ungefähr 12 Centim., verkürzen sich gegen den Unterleib allmählich und gehen auf dem Bauche nach und nach in wahre Borsten über, welche auf der Unterseite des Schwanzes wieder stachelartig, d. h. steif und stechend werden. Ihre Farbe ist ein lichtes Gelblichweiß, unterhalb der Spitze aber tritt eine dunkelbraune Binde lebhaft hervor. Das Haar auf Nase und Schnauze ist röthlich, das des übrigen Leibes rothbraun, dazwischen sind einzelne weißliche Borsten eingestreut. Die sehr starken und langen Schnurren, welche sich in Längsreihen ordnen, sehen schwarz aus.

Greifstachler (Cercolabes prehensilis). ½ natürl. Größe.

Ueber das Freileben des Greifstachlers ist wenig bekannt. Das Thier bewohnt einen ziemlich großen Theil von Süd- und Mittelamerika und ist an manchen Orten keineswegs selten. Nach Art seiner Verwandten verschläft es den Tag, in der oben angegebenen Stellung in einem Baumwipfel sitzend; nachts läuft es langsam, aber geschickt im Gezweige umher. Seine Nahrung besteht in Blättern aller Art. Das Fleisch wird von den Eingeborenen geschätzt, und auch die Stacheln finden vielfache Verwendung. Unter den Indianern laufen über den Cuandu ähnliche Sagen um, wie bei uns über das Stachelschwein. Bei manchen Indianerstämmen werden die Stacheln in der Heilwissenschaft benutzt, weil man glaubt, daß sie wie Blutegel wirken, wenn man sie in die Haut des Kranken einbohrt.

Ich habe zwischen einem von mir gepflegten Cuandu und dem Baumstachler hinsichtlich des Betragens keine wesentlichen Unterschiede bemerken können. Stellungen und Bewegungen sind dieselben wie bei diesem, und das Einzige, was ich wahrnahm, ist, daß der Cuandu nur höchst selten auf den Baumzweigen seines Käfigs seine Nacht- oder richtiger Tagruhe hält, sondern immer auf dem ihm bereiteten Heulager sich niedersetzt, ja förmlich in ihm sich verbirgt, indem er sich unter das Heu einwühlt. Die Stimme ist etwas stärker als beim Baumstachler, der des letzteren aber ganz ähnlich. Berührungen jeder Art scheinen ihm sehr unangenehm zu sein, und er läßt sich dieselben auch nicht so ruhig gefallen, wie seine Verwandten, sondern versucht, den sich ihm Nähernden durch plötzliches Vorwärtsbewegen zu schrecken; möglich ist, daß er dabei beabsichtigt, von seinem Stachelpanzer Gebrauch zu machen. Wenn er einmal am Schwanze gepackt ist, läßt er sich berühren, ohne sich zu vertheidigen: so kann man ihn auf den Arm setzen und hin- und hertragen, ohne daß er daran denkt, nach anderer Nager Art um sich zu beißen. Im Zorne sträubt er seine Stacheln nach allen Seiten hin und erscheint nun fast noch einmal so dick, als er wirklich ist. Seine Färbung wird dann, weil das Gelb der Stachelmitte zur Geltung kommt, eine andere.

In der nördlichen Hälfte Amerikas werden die Kletterstachelschweine durch den Urson (Erethizon dorsatum,Hystrix dorsata, pilosa, hudsonia) vertreten. Ihn und seinen einzigen bekannten Verwandten unterscheiden der gedrungene Leib und der kurze, abgeflachte oder breitgedrückte, oberseits mit Stacheln, unterseits mit Borsten besetzte Schwanz von den südamerikanischen Kletterstachelschweincn. Der Urson erreicht eine Länge von 80 Centim., wovon der Schwanz 19 Centim. wegnimmt. Der Kopf ist kurz, dick und stumpf, die Schnauze abgestutzt, die kleinen Nasenlöcher sind durch eine halbmondartige Klappe mehr oder weniger verschließbar. Die Vorderfüße sind vierzehig und daumenlos, die hinteren fünfzehig, die Krallen lang und stark, die Sohlen nackt, mit netzförmig geriefter Haut bekleidet. Ein dicker Pelz, welcher auf dem Nacken bis 11 Centim. lang wird und an der Unterseite und Schwanzspitze in scharfe Borsten sich verwandelt, bedeckt den Leib. Zwischen den Haaren und Borsten stehen auf der ganzen Oberseite bis 8 Centim. lange Stacheln, welche größtentheils von den Haaren überdeckt werden. Die Färbung ist ein Gemisch von Braun, Schwarz und Weiß; die Haare der Oberlippe sind gelblichbraun, die der Wange und Stirn lederbraun, schwarz und weiß gemischt, die langen Rumpfhaare ganz schwarz oder ganz weiß, oder schwarz an der Wurzel, weiß an der Spitze, die des Unterleibes braun, die des Schwanzes gegen die Spitze hin schmutzig-weiß.

Cartwright, Audubon, Bachmann und Prinz Max von Wied haben uns das Leben und Treiben des Ursons ausführlich geschildert. Das Thier bewohnt die Waldungen Nordamerikas, vom 67. Grad nördl. Breite an bis Virginien und Kentucky, und von Labrador bis zu den Felsgebirgen. In den Waldgegenden westlich vom Missouri ist es nicht gerade selten, in den östlichen Ländern dagegen fast ausgerottet.

»Der Urson,« sagt Cartwright, »ist ein fertiger Kletterer und kommt im Winter wahrscheinlich nicht zum Boden herab, bevor er den Wipfel eines Baumes entrindet hat. Gewöhnlich bewegt er sich im Walde in einer geraden Linie, und selten geht er an einem Baume vorüber, es sei denn, daß derselbe zu alt sei. Die jüngsten Bäume liebt er am meisten: ein einziger Urson richtet während des Winters wohl hunderte zu Grunde. Der mit den Sitten dieser Thiere Vertraute wird selten vergeblich nach ihm suchen; denn die abgeschälte Rinde weist ihm sicher den Weg.« Audubon versichert, daß er durch Wälder gekommen sei, in welchem alle Bäume vom Urson entrindet worden waren, so daß der Bestand aussah, als ob das Feuer in ihm gewüthet habe. Namentlich Ulmen, Pappeln und Tannen waren arg mitgenommen worden. Mit seinen braunen, glänzenden Zähnen schält er die Rinde so glatt von den Zweigen ab, als hätte er die Arbeit mit einem Messer besorgt. Man sagt, daß er regelmäßig auf dem Wipfel der Bäume beginne und niederwärts herabsteige, um die Zweige und zuletzt auch den Stamm abzuschälen. Man darf mit ziemlicher Sicherheit rechnen, ihn monatelang alltäglich in derselben Baumhöhlung zu finden, welche er sich einmal zum Schlafplatze erwählt hat. Einen Winterschlaf hält er nicht; doch ist es wahrscheinlich, daß er sich während der kältesten Wintertage in gedachte Schlupfwinkel zurückzieht.

In solchen Baumlöchern oder in Felsenhöhlen findet man auch das Nest und in ihm im April oder Mai die Jungen, gewöhnlich zwei an der Zahl, seltener drei oder vier. Wie uns Prinz von Wied mittheilt, glauben die Indianer, daß die Mutter keine Zitzen habe, also ihre Jungen nicht säugen könne und infolge dessen genöthigt sei, sie sofort nach ihrer Geburt von sich zu treiben und somit zu zwingen, vom ersten Tage ihres Lebens an die harte, nagende Arbeit zu beginnen.

Urson ( Erethizon dorsatum). [1/6] natürl. Größe.

Die Jungen, welche aus dem Neste genommen und in Gefangenschaft gehalten werden, gewöhnen sich bald an ihren Herrn und an die Umgebung. Man ernährt sie mit allerhand Pflanzenstoffen, auch verzehren sie Brod sehr gern. Wenn man sie im Garten frei umherlaufen läßt, besteigen sie die Bäume und fressen hier Schale und Blätter. Audubon erzählt, daß ein von ihm gepflegter Urson nur dann sich erzürnt habe, wenn man ihn von einem Baume des Gartens, den er regelmäßig bestieg, entfernen wollte. Unser Gefangener war nach und nach sehr zahm geworden und machte selten von seinen Spitzen Gebrauch, konnte deshalb auch gelegentlich aus seinem Käfige befreit und der Wohlthat eines freien Spazierganges im Garten theilhaftig gemacht werden. Er kannte uns; wenn wir ihn riefen und ihm eine süße Kartoffel oder einen Apfel vorhielten, drehte er sein Haupt langsam gegen uns, blickte uns mild und freundlich an, stolperte dann langsam herbei, nahm die Frucht aus unserer Hand, richtete sich auf und führte diese Nahrung mit seinen Pfoten zum Munde. Oft kam er, wenn er die Thür geöffnet fand, in unser Zimmer, näherte sich uns, rieb sich an unseren Beinen und blickte uns bittend an, in der Absicht, irgend eine seiner Leckereien zu empfangen. Vergeblich bemühten wir uns, ihn zu erzürnen: er gebrauchte seine Stacheln niemals gegen uns. Anders war es, wenn ein Hund sich näherte. Dann hatte er sich augenblicklich in Vertheidigungszustand gesetzt. Die Nase niederwärts gebogen, alle Stacheln aufgerichtet und den Schwanz hin und her bewegend, zeigte er sich vollkommen fertig zum Kampfe.

»Ein großer, wüthender, im höchsten Grade streitlustiger Bullenbeißer aus der Nachbarschaft hatte die Gewohneit, sich unter der Umzäunung unseres Gartens durchzugraben und hier von Zeit zu Zeit seine unerwünschten Besuche zu machen. Eines Morgens sahen wir ihn in der Ecke des Gartens einem Gegenstande zulaufen, welcher sich als unser Urson erwies. Dieser hatte während der Nacht einen Ausflug aus seinem Käfige gemacht und trollte noch gemüthlich umher, als der Hund sich zeigte. Seine gewöhnliche Drohung schien den Bullenbeißer nicht abzuhalten; vielleicht glaubte er auch, es mit einem Thiere zu thun zu haben, welches nicht stärker als eine Katze sein könne: kurz, er sprang plötzlich mit offenem Maule auf den Gewappneten los. Der Urson schien in demselben Augenblicke auf das doppelte seiner Größe anzuschwellen, beobachtete den ankommenden Feind scharf und theilte ihm rechtzeitig mit seinem Schwanze einen so wohlgezielten Schlag zu, daß der Bullenbeißer augenblicklich seinen Muth verlor und schmerzgepeinigt laut aufschrie. Sein Mund, die Zunge und Nase waren bedeckt mit den Stacheln seines Gegners. Unfähig die Kinnladen zu schließen, floh er mit offenem Maule unaufhaltsam über die Grundstücke. Wie es schien, hatte er eine Lehre für seine Lebenszeit erhalten; denn nichts konnte ihn später zu dem Platze zurückbringen, auf welchem ihm ein so ungastlicher Empfang bereitet worden war. Obgleich die Leute ihm sofort die Stacheln aus dem Munde zogen, blieb der Kopf doch mehrere Wochen lang geschwollen, und Monate vergingen, bevor der Mund geheilt war.«

Prinz Max vonWied fing einen Urson am oberen Missouri. »Als wir ihm zunahe kamen«, sagt er, »sträubte das Thier die langen Haare vorwärts, bog seinen Kopf unterwärts, um ihn zu verstecken, und drehte sich dabei immer im Kreise. Wollte man es angreifen, so kugelte es sich mit dem Vorderleibe zusammen und war alsdann wegen seiner äußerst scharfen, ganz locker in der Haut befestigten Stacheln nicht zu berühren. Kam man ihm sehr nahe, so rüttelte es mit dem Schwanze hin und her und rollte sich zusammen. Die Haut ist sehr weich, dünn und zerbrechlich, und die Stacheln sind in ihr so lose eingepflanzt, daß man sie bei der geringsten Berührung in den Händen schmerzhaft befestigt findet.«

Von der Wahrheit vorstehender Angaben Audubons und des Prinzen von Wied belehrte mich ebenso empfindlich als überzeugend ein Urson, welchen Freund Finsch für mich in Nordamerika angekauft und mir überbracht hatte. Derselbe war verhältnismäßig gezähmt und gutmüthig, wie alle Verwandte aber reizbar im hohen Grade und dann jederzeit geneigt, auch Bekannten einen Schlag zu versetzen. Während er sonst zusammengekauert mit glatt angelegten Stacheln und Haaren auf seinem Platze saß, sträubte er bei irgendwelcher Erregung sofort die Haut der ganzen Oberseite, so daß alle Stacheln sich aufrichteten und sichtbar wurden, legte auch gleichzeitig den breiten abgeplatteten Schwanz zum Schlage zurecht. Zu Gunsten der Leser dieses Werkes sollte er von Herrn Mützel gezeichnet werden und wurde zu dem Ende aus seinem Käfige herausgenommen und auf einen Baumstamm gesetzt, um ihm Gelegenheit zu geben, ungezwungene Stellungen anzunehmen. Nach einigem Sträuben saß er ganz ruhig. Ich streichelte ihn mit der Hand am Kopfe; er knurrte zwar, erhob jedoch die Stacheln des Rückens nicht. Ich ging weiter, untersuchte die Weichheit seines wolligen Felles auch hier und kam so nach und nach mit der Hand bis an die Schwanzspitze; kaum aber berührte ich diese, so schlug er schnell den breiten Plattschwanz von unten nach oben, und ein stechender Schmerz in meinen Fingerspitzen belehrte mich, daß seine Abwehr nur zu gut geglückt war. Achtzehn Stacheln waren so tief in meine Fingerspitzen eingedrungen, daß ich selbst nicht im Stande war, sie herauszuziehen, vielmehr Herrn Mützel bitten mußte, mir zu Hülfe zu kommen. Von nun an wurden fernere Versuche nur mittels eines Stöckchens ausgeführt und dabei bemerkt, daß der Schlag mit dem Schwanze heftig genug war, um die Stacheln auch in das harte Holz des Versuchstäbchens einzutreiben. Bedenkt man, daß der ganze Unterrücken mit ebenso feinen Stacheln wie der Schwanz bedeckt ist und letzterer gegen den Unterrücken geschlagen wird, so wird man zu der Ueberzeugung kommen müssen, daß es nicht leicht eine furchtbarere Bewaffnung geben kann, als der Urson solche besitzt. Wehe dem unglücklichen Raubthiere, welches mit seiner Schnauze oder auch nur mit einer seiner Pranken zwischen diese beiden natürlichen, im rechten Augenblicke gegeneinander klappenden Hecheln geräth: es ist, wie der von Audubon erwähnte Hund, bestraft für immer!

Abgesehen von diesen Schwanzschnellen vermochte der Urson mir wenig Theilnahme einzuflößen. Still und langweilig saß er über Tags auf ein und derselben Stelle, ein dicker Kugelballen ohne Bewegung und Leben. Erst nach Sonnenuntergang gefiel er sich, ein wenig im Käfige umherzuklettern. Obwohl hierin keineswegs ungeschickt, bewegte er sich doch weder mit Sicherheit, noch auch mit der Gewandtheit der Greifstachler, bewies vielmehr eine ähnliche Hast, wie die Bodenstachelschweine beim Laufen sie zeigen. Ein höchst unangenehmer Geruch, welcher dem von Greifstachlern ausgehenden entschieden ähnlich war, verstänkerte den Käfig und machte das Thier auch denen widerwillig, welche es mit Theilnahme betrachteten. An die Nahrung stellt der Urson keine Ansprüche, und seine Haltung verursacht deshalb keine Schwierigkeiten; doch verträgt er größere Hitze nicht. »Als der Frühling vorschritt«, berichtet Audubon, »überzeugten wir uns, daß unser armes Stachelschwein nicht für warme Länder geschaffen war. Wenn es heiß wurde, litt es so, daß wir es immer in seine kanadischen Wälder zurückwünschten. Es lag den ganzen Tag über keuchend in seinem Käfige, schien bewegungslos und elend, verlor seine Freßlust und verschmähete alle Nahrung. Schließlich brachten wir es nach seinem geliebten Baume, und hier begann es auch sofort, Rinde abzunagen. Wir betrachteten dies als ein günstiges Zeichen; aber am anderen Morgen war es verendet.« Auch mein gefangener Urson, welcher während des Winters sich wohlbefunden zu haben schien, ertrug die Wärme des Frühlings nicht. Ohne eigentlich bestimmte Krankheitserscheinungen zu bekunden, lag er eines Tages todt in seinem Käfige, unbetrauert von seinem Wärter und, ehrlich gestanden, auch unbeklagt von mir.

Der Urson wird von Jahr zu Jahr seltener. »Im westlichen Connecticut«, so erzählte William Case unserem Audubon, »war das Thier noch vor einigen Jahren so häufig, daß ein Jäger gelegentlich der Eichhornjagd sieben oder acht im Laufe eines Nachmittags erlegen konnte, und zwar in einer Entfernung von drei oder vier Meilen von der Stadt, während man jetzt vielleicht nicht ein einziges dort finden würde. Sie werden mit erstaunlicher Schnelligkeit ausgerottet, hauptsächlich aus Rache von den Jägern wegen der Verletzungen, welche sie den Jagdhunden beibringen. Außer dem Menschen dürften nur wenige Feinde dem wohlgewaffneten Thiere gefährlich werden. Audubon erhielt einen kanadischen Luchs, welcher den Angriff auf ein Stachelschwein schwer hatte büßen müssen. Das Raubthier war dem Tode nahe, sein Kopf heftig entzündet und der Mund voll von den scharfen Stacheln. Derselbe Naturforscher hörte wiederholt, daß Hunde, Wölfe, ja selbst Kuguare an ähnlichen Verletzungen zu Grunde gegangen sind.

Den erlegten Urson wissen nur die Indianer entsprechend zu benutzen. Das Fleisch des Thieres wird von ihnen sehr gern gegessen und soll auch den Weißen munden. Das Fell ist, nachdem die Stacheln entfernt sind, seiner angenehmen Weiche halber brauchbar; die Stacheln werden von den Wilden vorzugsweise zum Schmuck ihrer Jagdtasche, Stiefeln etc. verwendet.

Die zweite, kaum minder artenreiche Unterfamilie umfaßt die Stachelschweine ( Hystrichina ) und enthält die Arten, welche auf den Boden gebannt sind. Sie unterscheiden sich von den bisher genannten durch den Mangel des Greifschwanzes, die längeren und stärkeren Stacheln und die kräftigen Grabklauen, sowie dadurch, daß ihre Backenzähne erst später Wurzeln bilden, welche länger ungetheilt bleiben und in tiefen Zahnhöhlen stehen. Die verschiedenen Arten bewohnen die wärmeren Länder der alten Welt.

Vielleicht darf man die Quastenstachler ( Atherura ) als die vollkommensten Erdstachelschweine betrachten. Sie sind verhältnismäßig klein, haben kurze, nackte Ohren, vierzehige Vorderfüße mit kleinerer Daumenwarze, fünfzehige Hinterfüße und einen langen Schwanz, welcher theilweise mit Schuppen bekleidet ist und am Ende eine pinselförmige Quaste aus Horngebilden trägt, die weder Stacheln noch Haare noch Borsten sind, sondern eher Pergamentstreifen ähneln, welche von einem launenhaften Menschen ausgeschnitten wurden. Diese Gebilde sind bald gleich breit, lanzettartig, bald mehrfach eingeschnürt und wieder erweitert, stehen dicht neben einander und ragen ziemlich weit über das Ende des Schwanzes hinaus. Die Stacheln, welche Rücken und Seiten bedecken, sind kurz, aber sehr scharfspitzig, beachtenswerth auch wegen einer tiefen Rinne, welche längs der Mitte verläuft. Zwischen ihnen treten kurze, scharfe Borsten hervor. Die Unterseite des Leibes ist mit Haaren bekleidet.

Quastenstachler ( Atherura africana). [l/5] natürl. Größe.

Der Quastenstachler ( Atherura africana ), in der letzten Zeit oft lebend nach Europa gebracht und gegenwärtig in den Thiergärten keine Seltenheit, ist ein verhältnismäßig schlankes Thier von höchstens 60 Centim. Länge, wovon ein Drittheil auf den Schwanz gerechnet werden muß. Die Stacheln sind flach, längsgefurcht, sehr scharfspitzig und an der Spitze widerhakig, schmutzig-weiß an der Wurzel, graubraun im übrigen gefärbt, einzelne seitliche weißspitzig. Sie nehmen von vorn nach hinten an Länge zu: die auf den Schultern stehenden werden etwa 4 Centim., die auf dem Hinterrücken sitzenden fast 11 Centim. lang. Die Hornblättchen der Schwanzquaste sind gelblichweiß. Ein bräunlichweißes, ziemlich dichtes und weiches Fell bekleidet die Unterseite; sehr lange, braune Schnurren mit weißer Wurzel stehen zu beiden Seiten der Schnauze.

Ueber das Freileben des Ouastenstachlers ist noch nicht das geringste bekannt; doch darf man von dem Betragen der Gefangenen schließen, daß die Sitten denen anderer Bodenstachelschweine ähneln. Ich habe das Thier wiederholt lebend gesehen und auch längere Zeit beobachten können. Es macht einen weit günstigern Eindruck als das gemeine Stachelschwein. Wie dieses liegt es bei Tage möglichst verborgen in dem ihm hergerichteten Schlupfwinkel, am liebsten in sein Heulager eingewühlt; mit Sonnenuntergang wird es lebendig und läuft dann mit großer Behendigkeit, aber trippelnden Ganges in seinem Gehege umher. Seine Bewegungen sind gleichmäßig, rasch und durchaus geschickt. Ueber Steintrümmer und andere erhabene Gegenstände klettert es mit Leichtigkeit hinweg, und auf dem Boden huscht es geschwind dahin. Der Schwanz wird gewöhnlich aufrecht getragen, das Stachelkleid gesträubt. Letzteres geschieht namentlich, Wenn das Thier erzürnt ist: dann rasselt es auch mit der Quaste, doch weit weniger geräuschvoll als die übrigen Stachelschweine.

Gegen den Pfleger beweisen sich die Quastenstachler weit zutraulicher als ihre Verwandten, kommen, wenn man ihnen Nahrung vorhält, ohne Bedenken herbei und nehmen dieselbe zierlich weg, lassen sich überhaupt behandeln, ohne sofort in sinnlose Wuth zu gerathen. Auch unter sich leben sie verhältnismäßig friedlich. Die Gatten eines Paares scheinen sich sehr zu lieben, liegen bei Tage dicht neben einander, laufen abends zusammen umher und putzen, kratzen und lecken sich gegenseitig, auch zwischen den Stacheln, welche das eine dann so weit auseinandersträubt, daß das andere mit der Klaue oder Zunge zwischen ihnen hindurchkommen kann. Doch habe ich freilich ebenso erfahren, daß eine beiden vorgeworfene Leckerei den Frieden stören und Streit erregen kann, ja, ich habe infolge eines solchen Streites den Gatten eines Paares verloren: der andere hatte ihm im Zorne einen Biß in den Kopf versetzt, welcher seinen Tod herbeiführte.

Es scheint, als ob die Quastenstachler nicht so lichtscheu wären wie die übrigen Stachelschweine. Bei Tage freilich wenden sie sich immer vom Lichte ab, und ihr großes, lebhaftes Auge scheint die Helle schmerzlich zu empfinden; sie erscheinen aber bereits vor der Dämmerung, während andere Arten regelmäßig die dunkle Nacht abwarten, bevor sie sich zeigen.

Die Stachelschweine ( Hystrix ) endlich lassen sich an ihrem kurzen, gedrungenen Leibe, dem dicken, stumpfschnäuzigen, auf starkem Halse sitzenden Kopfe, dem kurzen, mit hohlen, federspulartigen Stacheln besetzten Schwanze, den verhältnismäßig hohen Beinen, den fünfzehigen Vorderfüßen und dem außer allem Verhältnisse entwickelten Stachelkleide leicht erkennen. Bezeichnend für sie sind außerdem die kleinen, rundlichen Ohren, die breiten Oberlippen und die gespaltenen Nasenlöcher. Das Stachelkleid bedeckt hauptsächlich die letzten zwei Drittheile oder die Hinterhälfte des Leibes, während der Vordertheil mit Haaren oder Borsten, meist mähnig, bekleidet ist. Die Stacheln sind die größten, welche überhaupt vorkommen; eine genaue Beschreibung derselben erscheint mir aber unnöthig, weil sie so vielfache Verwendung finden, daß sie wohl den meisten meiner Leser aus eigener Anschauung bekannt sein dürften.

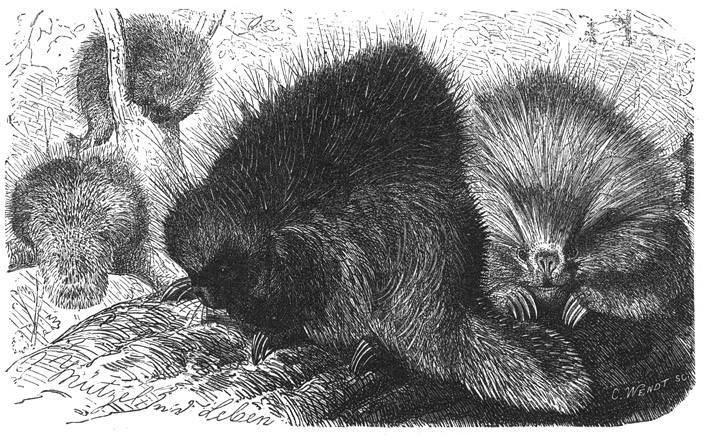

Das Stachelschwein ( Hystrix cristata ) übertrifft unsern Dachs an Größe, nicht aber an Länge und erscheint wegen seines Stachelkleides viel dicker und umfangreicher, als es wirklich ist. Seine Länge beträgt 65 Centim., die des Schwanzes 11 Centim. und die Höhe am Widerrist 24 Centim.; das Gewicht schwankt zwischen 15 bis 20 Kilogramm. Bloß an der kurzen, stumpfen Schnauze und an der Nase sitzen einige Haare; die dicke Oberlippe ist mit mehreren Reihen glänzender schwarzer Schnurren bedeckt, und solche Borsten stehen auch auf Warzen über und hinter dem Auge. Längs des Halses erhebt sich eine Mähne, welche aus starken, nach rückwärts gerichteten, sehr langen, gebogenen Borsten gebildet wird und willkürlich aufgerichtet und zurückgelegt werden kann. Diese Borsten sind ansehnlich lang, dünn und biegsam, theils weiß, theils grau gefärbt und endigen meistens mit weißen Spitzen. Die übrige Oberseite des Leibes bedecken nebeneinander gestellte, lange und kurze, glatte und scharf gespitzte, abwechselnd dunkel- oder schwarzbraun und weiß gefärbte, lose im Felle festsitzende und deshalb leicht ausfallende Stacheln, zwischen denen überall borstige Haare sich einmengen. An den Seiten des Leibes, auf den Schultern und in der Kreuzgegend sind die Stacheln kürzer und stumpfer als auf der Mitte des Rückens, wo sie auch in scharfe Spitzen enden. Die dünnen, biegsamen erreichen eine Länge von 40 Centim., die kurzen und starken dagegen werden nur 15 bis 30 Centim. lang, aber 5 Millim. dick. Alle sind im Innern hohl oder mit schwammigem Marke angefüllt, Wurzel und Spitze regelmäßig weiß gefärbt. Die kürzeren Stacheln sind schwarzbraun und geringelt, aber an der Wurzel und Spitze ebenfalls weiß. An der Schwanzspitze stehen verschieden gebildete Stacheln von etwa 5 Centim. Länge, aber fast 7 Millim. Dicke. Sie bestehen aus abgestutzten, dünnwandigen, am Ende offenen Röhren und gleichen angeschnittenen Federkielen, ihre Wurzeln dagegen langen, dünnen und biegsamen Stielen. Alle Stacheln können mittels eines großen, kräftigen Muskels, welcher sich unter der Haut des Thieres ausbreitet und einer starken Zusammenziehung fähig ist, willkürlich aufgerichtet und zurückgelegt werden. Die Unterseite des Leibes ist mit dunkelbraunen, röthlich gespitzten Haaren bedeckt; um die Kehle zieht sich ein weißes Band. Die Krallen sind dunkel hornfarbig, die Augen schwarz.

Stachelschwein.

Die in Europa hausenden Stachelschweine sollen aus Nordafrika stammen und erst durch die Römer übergeführt worden sein. Gegenwärtig findet man das Thier längs der Küste des Mittelmeeres, zumal in Algerien, Tripolis, Tunis, bis Senegambien und Sudân. In Europa lebt es häufig in der Campagna von Rom, in Sicilien, Kalabrien und in Griechenland. In Unteregypten, wo es vorkommen soll, habe ich seine Spuren nie gesehen.

Die Alten kannten das Stachelschwein recht gut, verdunkeln aber seine Naturgeschichte durch Fabeln. Aristoteles gibt an, daß es Winterschlaf halte, Plinius, daß es seine Stacheln durch eine Spannung der Haut fortschleudern könne, und Oppian führt diese Behauptung aus, wie folgt: »Die Stachelschweine sehen erschrecklich aus und sind die allergefährlichsten Thiere. Werden sie verfolgt, so fliehen sie mit Windesschnelle, nicht aber, ohne zu kämpfen; denn sie schießen ihre todbringenden Stacheln gerade hinter sich gegen den Feind. Der Jäger darf daher keinen Hund gegen sie loslassen, sondern muß sie mit List fangen.« Claudian endlich widmet dem Thiere ein Gedicht, in welchem er alles ihm bekannte zusammenstellt.

Das Stachelschwein führt ein trauriges, einsames Leben. Bei Tage ruht es in langen, niedrigen Gängen, welche es sich selbst in den Boden wühlt; nachts kommt es heraus und streift nach seiner Nahrung umher. Diese besteht in Pflanzenstoffen aller Art, Disteln und anderen Kräutern, Wurzeln und Früchten, der Rinde verschiedener Bäume und mancherlei Blättern. Es beißt die Nahrung ab, faßt sie mit den Vorderzähnen und hält sie mit den Vorderpfoten fest, so lange es frißt. Alle Bewegungen sind langsam und unbeholfen; der Gang ist träge, bedächtig, der Lauf nur wenig rasch. Bloß im Graben besitzt das plumpe Thier einige Fertigkeit; aber keineswegs genug, um einem gewandten und behenden Feinde zu entfliehen. Im Winter soll es mehr als gewöhnlich im Baue verweilen und manchmal tagelang dort schlafend zubringen. Einen wirklichen Winterschlaf hält es nicht.

Ueberrascht man ein Stachelschwein außerhalb seines Baues, so richtet es Kopf und Nacken drohend auf, sträubt alle Stacheln seines Körpers und klappert in eigenthümlicher Weise mit ihnen, zumal mit den hohlen Stacheln des Schwanzes, welche es durch seitliche Bewegungen so aneinander reibt, daß ein absonderliches Gerassel entsteht, durchaus geeignet, einen unkundigen oder etwas furchtsamen Menschen in Angst zu jagen. Bei hoher Erregung stampft es mit den Hinterfüßen auf den Boden, und wenn man es erfaßt, läßt es ein dumpfes, dem des Schweines ähnliches Grunzen vernehmen. Bei diesen Bewegungen fallen oft einzelne Stacheln aus, und daher rührt die Fabel. Trotz des furchtbaren Klapperns und Rasselns ist das Thier ein vollkommen ungefährliches, harmloses Geschöpf, welches leicht erschrickt, jedem aus dem Wege geht und kaum daran denkt, von seinen scharfen Zähnen Gebrauch zu machen. Auch die Stacheln sind keineswegs Angriffswaffen, sondern nur das einzige Vertheidigungsmittel, welches der arme Gesell besitzt. Wer ihm unvorsichtig naht, kann durch sie verwundet werden; der gewandte Jäger ergreift das Thier an der Nackenmähne und trägt es mit Leichtigkeit fort. Freilich biegt es sich, wenn man herankommt, mit dem Kopfe zurück, hebt die Stacheln des Rückens vorwärts und läuft einige Schritte auf den Gegner los; allein ein vorgehaltener Stock wehrt die Lanzen ab, und ein großes Tuch genügt, um das Thier zu entwaffnen. In der äußersten Noth rollt es sich wie ein Igel zusammen, und dann ist es allerdings schwierig, es aufzuheben. Im allgemeinen aber kann man sagen, daß es, so furchtbar bewehrt es auch scheint, jedem geschickten Feinde erliegt. Der Leopard z. B. tödtet den armen Stachelhelden durch einen einzigen Tatzenschlag auf den Kopf, ohne sich Schaden zuzufügen.

Die geistigen Eigenschaften unseres Stachelschweines sind ebenso gering wie die seiner Verwandten; man kann kaum von Verstand reden, obgleich eine gewisse Begabung sich nicht verkennen läßt. Unter den Sinnen dürfte der Geruch der entwickeltste sein; Gesicht und Gehör sind stumpf.

Nach dem verschiedenen Klima der Heimatsorte ändert sich auch die Zeit der Paarung. Man kann annehmen, daß sie überall in den Anfang des Frühlings fällt, in Nordafrika in den Januar, in Südeuropa in den April. Um diese Zeit suchen die Männchen ihre Weibchen auf, und beide leben mehrere Tage zusammen. Sechzig bis siebzig Tage nach der Begattung wirft das Weibchen in seiner Höhle auf ein ziemlich weiches und mit Blättern, Wurzeln und Kräutern ausgepolstertes Nest zwei bis vier Junge. Die Thierchen kommen mit offenen Augen und kurzen, weichen, eng an dem Körper anliegenden Stacheln zur Welt, diese aber erhärten sehr bald und wachsen außerordentlich rasch, obschon sie ihre volle Länge erst mit dem höheren Alter erreichen. Sobald die Jungen fähig sind, ihre Nahrung sich zu erwerben, verlassen sie die Mutter.

Auch gefangene Stachelschweine pflanzen sich nicht selten fort; ich selbst habe jedoch eigene Beobachtungen hierüber nicht angestellt und gebe deshalb anderer Berichte wieder. »Der immer mehr zunehmende Umfang des Weibchens unseres Paares«, so schreibt mir Bodinus, »erweckte bei mir die Hoffnung auf Vermehrung, und eines Tages ward zu meiner Freude ein junges, soeben geborenes Thierchen im Käfige gefunden. Dasselbe hatte etwa die Größe eines starken Maulwurfes, war mit sparsamen, sehr kurzen Stacheln bedeckt und kroch mit einiger Mühe, obwohl noch naß und an der Nabelschnur hängend, im Käfige umher. Meine Sorge, daß der Vater sich unnatürlich beweisen möchte, war unnöthig; er betrachtete den jungen Sprößling zwar neugierig, bekümmerte sich dann aber nicht besonders um ihn, während die Mutter unverdrossen zunächst den Mutterkuchen und die Nabelschnur zu verzehren begann. Ich störte sie nicht im Genusse dieser widrigen Nahrung und dachte, daß sie wohl ihrem Naturtriebe folgen würde, und so verzehrte sie denn die ganze Nachgeburt und die Nabelschnur bis auf die Länge von 1 ½ Centim. Damit hatte der Schmaus ein Ende, und nunmehr leckte sie ihr Junges, welches sogleich die Brustwarzen suchte. Bekanntlich liegen diese vorn an der Seite des Schulterblattes; die sie umgebenden Stacheln sind aber durchaus kein Hindernis für das Sauggeschäft. Das Junge saugte noch, als es über die Hälfte der Größe seiner Eltern erreicht hatte, während sich die Eltern bereits wieder begattet hatten. Auch dafür sind die Stacheln kein Hindernis, wie man wohl vermuthen sollte: das Weibchen schlägt den Schweif mit den Geschlechtstheilen aufwärts, so daß die Schweifstacheln fast auf dem Rücken liegen, und nunmehr vollzieht das Männchen die Paarung.«

»Die Alte«, so berichtet mir Mützel, welcher die von ihm bildlich dargestellte Stachelschweinfamilie eingehend beobachtete, »ist eine ausgezeichnete Mutter; denn sie nährt nicht allein, sondern schützt auch ihre Kinder nach Kräften. Sobald man ihr sich naht, jagt sie die Kleinen in den Hintergrund des Käfigs, stellt sich quer vor sie hin und geht, nachdem sie den Beschauer einige Zeitlang angeglotzt, nach Art der Strandkrabben seitlich vorschreitend, Kamm und Stacheln sträubend, fauchend, mit dem Schwanze rasselnd, ab und zu auch wohl mit einem Hinterbeine aufstampfend, herausfordernd auf den Störenfried los. Verhält man sich ruhig, so läßt die Erregung nach; Kamm und Stacheln legen sich zurück, Fauchen, Rasseln und Stampfen enden, und alle Furcht oder Besorgnis scheint vergessen zu sein: eine einzige Bewegung aber, und das alte Spiel beginnt von neuem. Da bringt der Wärter Futter, Brod oder Rüben. Sie ergreift ein Stück Brod mit den Zähnen, trägt es ihren Jungen zu, welche bisher, dumm in die Weite glotzend, den Ereignissen zugeschaut und höchstens bei der Flucht nach hinten ihre stummelhaften Stacheln zu sträuben versucht hatten, legt es vor jenen auf den Boden und hält es mit beiden Vorderfüßen fest. Die Jungen lassen sich nicht lange nöthigen, sondern beginnen sofort knabbernd ihr Mahl; eines aber unterbricht dieses, nach der Muttermilch verlangend, nähert es sich der erbsengroßen Brustzitze, welche von ungefähr zwei Centimeter langen, strahlenförmig dem Leibe anliegenden, gelbbraun und schwarz gefärbten Stacheln umgeben ist, und saugt mit kräftigen Zügen. Noch immer traut die sorgende Alte dem Beschauer nicht und bekundet dies bei jeder Bewegung desselben in der geschilderten Weise; endlich aber gelangt sie doch zu der Ueberzeugung, daß ihren Sprossen keinerlei Gefahr drohe, und nun bringt sie diese in den Vordergrund des Behälters. An jeder Seite der langstacheligen Mutter hängt eines der kurzbestachelten Jungen, ohne die einmal gefaßte Zitze loszulassen; denn die Kleinen geben sich mit ganzer Seele dem Genusse hin, und nur die Mutter zeigt auch jetzt noch einige Unruhe. Endlich lösen sich die Jungen, versuchen schüchtern auch ihrerseits Bekanntschaft mit dem Fremdlinge anzuknüpfen, erschrecken über irgend welche Bewegung desselben, eilen, durch eigenartige Kopfbewegungen, durch Schnauben und Rasseln der Alten gewarnt, im vollen Laufe der Tiefe des Käfigs zu und gewinnen glücklich das dort für sie gebettete Strohlager; die Alte folgt rasselnd, schnaubend und stampfend nach, deckt sie mit ihrem eigenen Leibe und bekundet fortan für geraume Zeit ein tieferes Mißtrauen als je.«

Man kann eigentlich nicht sagen, daß das Stachelschwein dem Menschen Schaden bringt; denn es ist nirgends häufig, und die Verwüstungen, welche es zeitweilig in den seiner Höhle nahegelegenen Gärten anrichtet, kommen kaum in Betracht. Da, wo es lebt, hält es sich in Einöden auf und wird deshalb selten lästig. Gleichwohl verfolgt man es eifrig. Die Stacheln finden vielfache Anwendung, und auch das Fleisch wird hier und da benutzt. Man fängt den ungeschickten Wanderer entweder in Schlagfallen, welche man vor seiner Höhle aufstellt, oder läßt ihn durch eingeübte Hunde bei seinen nächtlichen Ausgängen fest machen und nimmt ihn einfach vom Boden auf oder tödtet ihn vorher mit einem Schlage auf die Nase. In der römischen Campagna gilt seine Jagd als ein besonderes Vergnügen; es läßt sich auch gar nicht leugnen, daß die Art und Weise, wie man dem Thiere hier nachstellt, etwas absonderliches und anziehendes hat. Das Stachelschwein legt seine Höhlen am liebsten in den tiefen Gräben an, welche die Campagna durchfurchen, und streift, wenn es zur Nachtzeit ausgeht, selten weit umher. In dunkler Nacht nun zieht man mit gut abgerichteten Hunden zur Jagd hinaus, bringt diese auf die Fährte des Wildes und läßt sie suchen. Ein lautes, zorniges Bellen verkündet, daß sie einem der Stachelhelden auf den Leib gerückt sind und zeigt zugleich die Gegend an, in welcher der Kampf zwischen beiden stattfindet – falls man überhaupt von Kampf reden kann. Jetzt zünden alle Jäger bereit gehaltene Fackeln an und nähern sich damit dem Schauplatze. Sobald die Hunde die Ankunft ihrer Herren bemerken, heulen sie laut vor Freude und gehen wüthend auf ihren Widerpart los. Das Stachelschwein seinerseits sucht sie zurückzutreiben, indem es in allen Tonarten rasselt, grunzt und knurrt und sich soviel wie möglich durch seine nach allen Seiten abstehenden Speere zu schützen sucht. Schließlich bildet die Jagdgenossenschaft einen Kreis um das Thier und seine Verfolger, und bei der grellen Beleuchtung der Fackeln wird es leicht, es in der vorher angegebenen Weise zu bewältigen und entweder zu tödten oder lebend mit nach Hause zu nehmen.

Italiener ziehen mit solchen gezähmten Thieren von Dorf zu Dorf, wie die Savoyarden mit den Murmelthieren, und zeigen das auffallende Geschöpf dort für Geld. Bei nur einiger Pflege ist es leicht, das Stachelschwein acht bis zehn Jahre lang in der Gefangenschaft zu erhalten. Man kann sogar ein Beispiel aufführen, daß es achtzehn Jahre lang aushielt. Wenn man es gut behandelt, wird es auch leicht zahm. Jung eingefangene lernen ihre Pfleger kennen und folgen ihnen nach wie ein Hund. Die dem Thiere angeborene Furchtsamkeit und Scheu kann es jedoch niemals ablegen, und oft bekundet es über die unschädlichsten Dinge Angst und Schrecken und rasselt nach Kräften mit dem Panzer. Mißhandlungen erträgt es nicht, wie es überhaupt leicht in Zorn geräth. Möhren, Kartoffeln, Salat, Kohl und andere Pflanzenstoffe bilden seine Nahrung in der Gefangenschaft; am liebsten frißt es Obst. Wasser kann es, wenn es saftige Früchte oder Blätter hat, ganz entbehren; bei trockener Nahrung trinkt es, wenn auch nicht oft. Man kann eben nicht behaupten, daß das Thier ein gemüthlicher Gesellschafter des Menschen wäre. In der Stube ist es kaum zu halten. Es läuft ohne Verstand umher und verletzt einen wohl auch ab und zu mit den Stacheln, benagt Tischbeine, Thüren und anderes Holzwerk, und bleibt immer ein langweiliger Gesell. Am hübschesten macht es sich, wenn man ihm einen eigenen Stall aus Steinen errichtet, wie es gegenwärtig in den Thiergärten geschieht. Hier baut man ihm eine künstliche Felsenhöhle, und vor derselben legt man einen gepflasterten, mit Gittern umhegten Platz an. Einen gewöhnlichen Käfig durchnagt es sehr bald, selbst wenn er innen mit Blech ausgeschlagen sein sollte; denn seine Zähne sind so kräftig, daß es mit ihnen selbst starke Drahtstäbe zerbricht. Bei Tage schläft es im Innern seiner Wohnung, abends kommt es heraus, knurrend, rasselnd, Nahrung begehrend. Da gewöhnt es sich bald daran, aus der Hand der Besuchenden zu fressen und bildet deshalb einen Gegenstand der Anziehung für viele Leute, welche sich gern mit ihm beschäftigen. Hier kann man auch beobachten, daß es nicht in allen Stücken so plump und ungeschickt ist, wie es aussieht. Es packt alle Nahrung hübsch mit den Vorderfüßen, versteht es ganz gut, eingewickelte Stoffe zu enthülsen und zu verwerthen, knackt niedlich Nüsse auf, nimmt artig ein Stückchen Zucker etc.

In alter Zeit spielte eine vom Stachelschwein stammende Bezoarkugel in der Arzneiwissenschaft eine wichtige Rolle. Sie galt als ein untrügliches Heilmittel für mancherlei hartnäckige Krankheiten und wurde oft wegen ihrer Seltenheit mit hundert Kronen bezahlt. Diese Kugeln, unter den Namen » Piedra del Porco« bekannt, kamen aus Ostindien von dem dortlebenden Stachelschweine, waren schmierig anzufühlen und hatten einen außerordentlich bitteren Geschmack, welcher die damaligen Aerzte hinlänglich zu berechtigen schien, von ihnen großes zu erwarten.