|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Beutelratten ( Didelphydae), welche die zweite Familie der Unterordnung bilden, sind Beutelthiere, welche höchstens die Größe einer Katze erreichen, aber auch oft die einer Maus nicht übertreffen. Der Leib ist gedrungen, der Kopf an der Schnauze mehr oder weniger zugespitzt. Der Schwanz ist von sehr veränderlicher Länge und meistens ein an der Spitze nackter Greifschwanz; die Hinterbeine sind etwas länger als die vorderen, die Pfoten fünfzehig, bei einer Sippe durch Schwimmhäute verbunden, der Daumen ist bisweilen gegensetzbar. Den Weibchen einiger Arten fehlt die Tasche, bei anderen ist sie vorhanden, und zwar häufiger nach hinten als nach vorn geöffnet. In der Zahnbildung tritt das Raubthiergepräge entschieden hervor. Die Eckzähne sind ziemlich entwickelt, die vier Backenzähne jedes Kiefers mehr oder weniger spitz und scharfzackig, oben drei-, unten zweiwurzelig und drei-, seltener vierseitig, die drei Lückzähne zweiwurzelig mit spitzigen Hauptzacken, die Schneidezähne, von denen im obern Kiefer jederseits fünf, im untern jederseits vier stehen, kleiner oder größer, stumpfer oder schärfer, oben die beiden mittleren meist vergrößert. Die Wirbelsäule enthält sieben Hals-, dreizehn rippentragende, fünf bis sechs rippenlose, zwei Kreuzbein- und achtzehn bis einunddreißig Schwanzwirbel.

In der Vorzeit fanden sich die Beutelratten auch in Europa, gegenwärtig bewohnen sie Amerika. Sie leben fast sämmtlich in Wäldern oder in dichtem Gebüsch und suchen sich hier in hohlen Bäumen, Erdhöhlen, zwischen dichten Gräsern und Büschen einen Aufenthalt. Eine Art bevölkert die Ufer kleiner Flüsse und Bäche, schwimmt vortrefflich und sucht in Erdlöchern Schutz. Alle sind Nachtthiere und führen durchgehends ein einsames, herumschweifendes Leben, halten sich auch bloß während der Paarungszeit mit ihrem Weibchen zusammen. Ihr Gang auf ebenem Boden, wobei sie mit ganzer Sohle auftreten, ist ziemlich langsam und unsicher; die meisten vermögen aber, wenn auch nicht ohne alle Mühe, Bäume zu erklettern und sich mittels ihres zum Greifwerkzeuge gewordenen Schwanzes aufzuhängen und stundenlang in solcher Stellung zu verbleiben. Unter ihren Sinnen scheint der Geruch am besten ausgebildet zu sein. Die geistigen Fähigkeiten sind sehr gering, obgleich sich eine gewisse Schlauheit nicht leugnen läßt; namentlich wissen sie Fallen aller Art zu vermeiden. Ihre Nahrung besteht in kleinen Säugethieren, Vögeln und deren Eiern, auch wohl in kleinen Lurchen, in Kerbthieren und deren Larven, sowie in Würmern; im Nothfalle fressen sie auch Früchte. Die im Wasser lebenden Schwimmbeutler verzehren hauptsächlich Fische, die größeren Arten besuchen die Wohngebäude des Menschen und würgen hier alle schwächeren Thiere ab, deren sie habhaft werden können, laben sich an deren Blute und berauschen sich förmlich darin. Ihre aus eigenthümlich zischenden Lauten bestehende Stimme lassen sie bloß dann ertönen, wann sie gemißhandelt werden. Bei Verfolgung setzen sie sich niemals zur Wehre, pflegen vielmehr sich zu verstellen, wenn sie sich nicht mehr verbergen können. In der Angst verbreiten sie einen starken, widrigen, fast knoblauchähnlichen Geruch.

Die Beutelratten, in vielen Arten über ganz Amerika verbreitet, haben in tüchtigen Naturforschern eifrige und sorgfältige Beobachter gefunden, und das hauptsächlichste, was wir über die Fortpflanzung der Beutelthiere überhaupt, zumal über die Entwickelung der Jungen wissen, beruht auf den Mittheilungen jener Forscher. »In der Mitte des Winters«, sagt Rengger von den in Paragay lebenden Arten der Beutelratten, »im Augustmonat nämlich, scheint bei ihnen die Begattungszeit einzutreten; wenigstens trifft man in diesem Monate häufig die beiden Geschlechter bei einander an und findet im darauffolgenden Monate trächtige Weibchen. Diese werfen nur einmal im Jahre. Die Anzahl ihrer Jungen ist weder bei den Arten, noch bei den verschiedenen Weibchen einer Art dieselbe. Ich fand bei einer Art bis vierzehn Junge, oft aber nur acht oder vier und einmal bloß ein einziges. Die Tragzeit dauert etwas mehr als drei Wochen. Anfang des Weinmonats kommen die Jungen zur Welt und treten sogleich unter den Beutel oder unter die Hautfalten am Bauche der Mutter, wo sie an den Zitzen sich ansaugen und so lange in diesem Zustande bleiben, bis sie ihre vollkommene Ausbildung erreicht haben. Dies geschieht nach fünfzig und einigen Tagen. Alsdann verlassen sie den Beutel, nicht aber die Mutter, indem sie sich, auch wenn sie schon fressen können, in dem Pelze derselben festhalten und so von ihr noch einige Zeit herumgetragen werden.«

Rengger berichtet nun, daß er bloß über eine Art Beobachtungen machen konnte, von dieser aber die Weibchen theils während ihrer Tragzeit oder im Augenblicke des Gebärens, theils nach der Geburt untersucht habe, und fährt dann fort: »Die Tragzeit der betreffenden Art fällt in den Herbstmonat und dauert etwa fünfundzwanzig Tage. Während dieser Zeit bemerkt man einen Zufluß der Säfte gegen die Wände des Beutels, ein Anschwellen seiner Ränder und eine Erweiterung desselben. Die Embryonen oder Thierkeime liegen zum Theil in den Hörnern, zum Theil im Körper der Gebärmutter, nie aber in den henkelförmigen Fortsätzen derselben. Nach den ersten Tagen der Empfängnis erscheinen sie bloß als gallertartige, runde Körperchen, bei denen man selbst durch das Vergrößerungsglas keine Verbindung mit der Gebärmutter, wohl aber als erste Spur der Ausbildung des Leibes einen feinen, blutigen Streifen bemerkt. Gegen das Ende der Tragzeit hingegen, wo die Keimlinge eine Länge von beinahe 1 Centim. erreicht haben, findet man sie von einer Haut umgeben und mit einem Nabelstrange, welcher sich vermittels mehrerer Fasern an die Gebärmutter ansetzt. An der Frucht selbst nimmt man auch mit unbewaffnetem Auge deutlich den Kopf, die vier Beine und den Schwanz wahr. Uebrigens sind in diesem Zeitpunkte nicht alle Jungen gleich ausgebildet; es herrscht im Gegentheil unter ihnen eine Art von Stufenreihe, und zwar sind diejenigen, welche den fallopischen Röhren am nächsten liegen, in ihrer Organisation auch am wenigsten vorgerückt.

»Ueber die Art, wie der Embryo aus der Gebärmutter in die Scheide gelangt, habe ich folgendes beobachtet: Bei einem Weibchen, welches ich in den ersten Tagen des Weinmonats tödtete, fand ich in seinem verschlossenen Beutel zwei ganz kleine Junge, dann aber in dem linken henkelförmigen Fortsatze der Gebärmutter einen ausgewachsenen Embryo, welcher von keinem Häutchen mehr umgeben war und dessen Nabelstrang in keiner Verbindung mit den Wänden des Fortsatzes stand. In dem Körper der Gebärmutter lagen noch zwei andere Keimlinge, deren Nabelstrang sich aber von denselben noch nicht abgelöst hatte. Uebrigens war die Gebärmutter sowie ihr Fortsatz außer der gewöhnlichen Ausdehnung nicht im geringsten verändert. Die Embryonen treten also bei dieser Beutelratte aus dem Körper der Gebärmutter in die henkelförmigen Fortsätze derselben und erst von diesen in die Scheide.

»Wie man sieht, werden die Jungen nicht alle zugleich geboren; es verstreichen vielmehr drei bis vier Tage zwischen der Geburt des ersten und des letzten Jungen. Wie sie in den Beutel gelangen, habe ich nie beobachten können. Möglich ist, daß der Beutel während der Geburt gegen die Scheide zurückgezogen wird, so daß die Jungen durch die Geburtsarbeit selbst in den Beutel geschoben werden. Die neugebornen Thierchen sind und bleiben noch einige Zeit wahre Embryonen. Ihre Größe beträgt höchstens 12 Millimeter; ihr Körper ist nackt, der Kopf im Verhältnisse zu den übrigen Theilen groß; die Augen sind geschlossen, die Nasenlöcher und der Mund hingegen offen, die Ohren in Quer- und Längenfalten zusammengelegt, die Vorderbeine über der Brust, die hinteren über dem Bauche gekreuzt und der Schwanz ist nach unten gerollt; sie zeigen auch auf äußere Reize nicht die geringste Bewegung. Nichtsdestoweniger findet man sie kurze Zeit, nachdem sie in den Beutel gelangt sind, an den Zitzen angesogen. Es ist nun kaum denkbar, daß die Thiere in einem solchen Embryonenzustande ohne alle Hülfe eine Zitze aufsuchen und sich ansaugen können; ich vermuthe dagegen, daß sie von der Mutter an die Zitzen gelegt werden, wozu derselben ohne Zweifel die entgegensetzbaren Daumen dienen. Die Jungen bleiben nun beinahe zwei Monate in dem Beutel, ohne die Zitzen zu verlassen, ausgenommen in den letzten Tagen. In den ersten zwei Monaten bemerkt man keine andere Veränderung an ihnen, als daß sie bedeutend zunehmen und daß sich die Borstenhaare am Munde zu zeigen anfangen. Nach vier Wochen werden sie ungefähr die Größe einer Hausmaus erreicht haben, der Pelz tritt über den ganzen Körper hervor, und sie können einige Bewegung mit den Vorderfüßen machen. Nach Azara sollen sie sich in diesem Alter schon auf den Füßen halten können. Etwa in der siebenten Woche werden sie fast so groß wie eine Ratte; dann öffnen sich die Augen. Von dieser Zeit an hängen sie nicht mehr den ganzen Tag an den Zitzen und verlassen auch zuweilen den Beutel, kehren aber sogleich wieder in denselben zurück, sowie ihnen Gefahr droht. Bald aber verschließt ihnen die Mutter den Beutel, welcher sie nicht mehr alle fassen kann, und trägt sie dagegen während mehrerer Tage, bis sie ihren Unterhalt zu finden selbst im Stande sind, mit sich auf dem Rücken und den Schenkeln herum, wo sie sich an den Haaren festhalten.

»Während der ersten Tage nach der Geburt sondern die Milchdrüsen bloß eine durchsichtige, etwas klebrige Flüssigkeit ab, welche man im Magen der Jungen findet; später wird diese Flüssigkeit immer stärker und endlich zu wahrer Milch. Haben die Jungen einmal die Zitzen verlassen, so hören sie auf, zu saugen, und die Mutter theilt ihre Beute mit ihnen, besonders wenn diese in Vögeln oder Eiern besteht.

»Noch will ich eine Beobachtung erwähnen, welche Dr. Parlet bei einem säugenden Weibchen gemacht haben wollte. Weder er noch ich hatten je erfahren können, wie die Säuglinge sich ihres Kothes und Harnes entledigen. Nachdem während meiner Abwesenheit ein Weibchen, welches daselbst geworfen hatte, fünf Wochen lang von demselben beobachtet worden, berichtete er mir bei meiner Rückkehr, daß die Jungen während der ersten Tage nach der Geburt keinen Koth von sich geben, daß dies erst geschieht, wenn dieselben wenigstens vierundzwanzig Tage alt sind, und daß dann die Mutter von Zeit zu Zeit zu diesem Zwecke den Beutel öffnet.

»Alle Beutelratten, welche ich in Paragay angetroffen habe, lassen sich einigermaßen zähmen, d. h. sie gewöhnen sich an den Menschen, daß man sie berühren und herumtragen kann, ohne von ihnen gebissen zu werden; nie aber lernen sie ihren Wärter kennen und zeigen überhaupt nicht den geringsten Verstand. In Paragay fällt es nicht leicht jemandem ein, eine Beutelratte zu zähmen. Ihr Aussehen ist zu häßlich und der Geruch, den sie von sich geben, zu abschreckend. Auch werden sie mit als die gefährlichsten Feinde des zahmen Geflügels angesehen, selbst wenn sie sich in der Gefangenschaft befinden. Des Schadens wegen, den sie anrichten, werden sie überall von den Menschen verfolgt. Man fängt sie entweder in Fallen oder lauert ihnen des Nachts auf und tritt, sowie sie sich dem Hühnerhof nähern, ihnen plötzlich mit einem Lichte entgegen. Dadurch geblendet, wissen sie nicht zu entfliehen und werden leicht todtgeschlagen.« Nach Burmeister fängt man sie in Brasilien mittels Branntweins, den man ihnen an einer geeigneten Stelle vorsetzt. Sie trinken davon und berauschen sich so vollständig, daß man sie mit leichter Mühe aufnehmen kann. Da auch andere Thiere sich betrinken, hat diese Angabe nichts auffallendes. Das Fleisch essen nur die Neger; der Pelz ist unbrauchbar, das Haar aber findet Verwendung.

Unter diesen Thieren ist das Opossum ( Didelphys virginiana, D. marsupialis) wohl das bekannteste. Weder die Färbung, noch irgend welche Anmuth oder Annehmlichkeit in seinen Sitten zeichnen es aus, und so gilt es mit Recht als ein höchst widriges Geschöpf. Die Leibeslänge des Opossums beträgt über 50 Centim., die des Schwanzes etwa 30 Centim. Der Leib ist wenig gestreckt und ziemlich schwerfällig, der Hals kurz und dick, der Kopf lang, an der Stirne abgeflacht und allmählich in eine lange, zugespitzte Schnauze übergehend; die Beine sind kurz, die Zehen von einander getrennt und fast von gleicher Länge, die Hinterfüße mit einem den übrigen Zehen entgegensetzbaren Daumen versehen; der ziemlich dicke, runde und spitzige Schwanz ist bloß an seiner Wurzel behaart und von da bis zu seinem Ende nackt und von feinen Schuppenhaaren umgeben, zwischen denen nur hier und da einige kurze Haare hervortreten. Das Weibchen hat einen vollkommenen Beutel. Das Gebiß weicht nicht von dem allgemeinen Gepräge ab.

Nordamerika, von Mejiko an bis in die kälteren Gegenden der nördlichen Vereinigten Staaten, bis Pennsylvanien und an die großen Seen Kanadas ist die Heimat des Opossums. In den mittleren Theilen dieses gewaltigen Landstrichs wird es überall häufig gefunden, und zwar keineswegs zur Freude der Menschen. Wälder und Gebüsche bilden seine Aufenthaltsorte, und je dichter dieselben sind, um so lieber hält sich das Opossum in ihnen auf.

»Mir ist«, sagt Audubon, »als sähe ich noch jetzt eines dieser Thiere über den schmelzenden Schnee langsam und vorsichtig dahintrippeln, indem es am Boden hin nach dem schnoppert, was seinem Geschmack am meisten zusagt. Jetzt stößt es auf die frische Fährte eines Huhnes oder Hasens, erhebt die Schnauze und schnüffelt. Endlich hat es sich entschieden und eilt auf dem gewählten Wege so schnell wie ein guter Fußgänger vorwärts. Nun sucht es und scheint in Verlegenheit, welche Richtung es weiter verfolgen soll; denn der Gegenstand seiner Verfolgung hat entweder einen beträchtlichen Satz gemacht oder wohl einen Haken geschlagen, ehe das Opossum seine Spur aufgenommen hatte. Es richtet sich auf, hält sich ein Weilchen auf den Hinterbeinen, schaut sich um, spürt aufs neue und trabt dann weiter. Aber jetzt, am Fuße eines alten Baumes, macht es entschieden Halt. Es geht rund um den gewaltigen Stamm über die schneebedeckten Wurzeln und findet zwischen diesen eine Oeffnung, in welche es im Nu hineinschlüpft. Mehrere Minuten vergehen, da erscheint es wieder, schleppt ein bereits abgethanes Erdeichhörnchen im Maule heraus und beginnt den Baum zu ersteigen. Langsam klimmt es empor. Der erste Zwiesel scheint ihm nicht anzustehen: es denkt wohl, es möchte hier allzusehr den Blicken eines bösen Feindes ausgesetzt sein, und somit steigt es höher, bis es die dichteren Zweige bergen können, welche mit Weinranken durchflochten sind. Hier setzt es sich zur Ruhe, schlingt seinen Schwanz um einen Zweig und zerreißt mit den scharfen Zähnen das unglückliche Eichhörnchen, welches es dabei immer mit den Vorderpfoten hält.

»Die lieblichen Frühlingstage sind gekommen, und kräftig schossen die Blätter; das Opossum aber muß immer noch Hunger leiden und ist fast gänzlich erschöpft. Es besucht den Rand der Buchten und freut sich, einen jungen Frosch zu sehen, welcher ihm eine leidliche Mahlzeit gewährt. Nach und nach brechen Moosbeeren und Nesseln auf, und vergnügt schmaust es die jungen Stengel. Der Morgenruf des wilden Truthahns entzückt das Ohr des listigen Geschöpfes; denn es weiß sehr wohl, daß es bald auch die Henne hören und ihre Spur bis zum Neste ausfindig machen wird: dort gedenkt es dann mit Wonne die Eier auszuschlürfen. Auf seinen Reisen durch den Wald, bald auf dem Boden, bald in der Höhe von Baum zu Baum, hört es einen Hahn krähen, und sein Herz schwillt bei der Erinnerung an die saftige Speise, mit welcher es sich im vorigen Sommer am benachbarten Meierhofe eine Güte that. Höchst vorsichtig jedoch rückt es vor und birgt sich endlich im Hühnerhaus selbst.

»Biederer Bauer! warum hast du vorigen Winter so viele Krähen weggeschossen und Raben dazu? Nun, du hast deinen Spaß gehabt: jetzt aber eile ins nahe Dorf und verschaffe dir hinreichenden Schießvorrath, putze deinen rostigen Kuhfuß, stelle deine Fallen auf und lehre deine trägen Köter, um dem Opossum aufzulauern. Dort kommt es! Die Sonne ist kaum schlafen gegangen, aber des Strolches Hunger ist längst wach. Hörst du das Kreischen deiner besten Henne, welche es gepackt hat? Das listige Thier ist auf und davon mit ihr. Jetzt ist nichts weiter zu thun; höchstens kannst du dich hinstellen und auch noch auf Füchse und Eulen anstehen, welche bei dem Gedanken frohlocken, daß du ihren Feind und deinen Freund, die arme Krähe, weggeputzt hast. Die werthvolle Henne, welcher du vorher so gegen ein Dutzend Eier untergelegt hast, ist diese jetzt glücklich losgeworden.

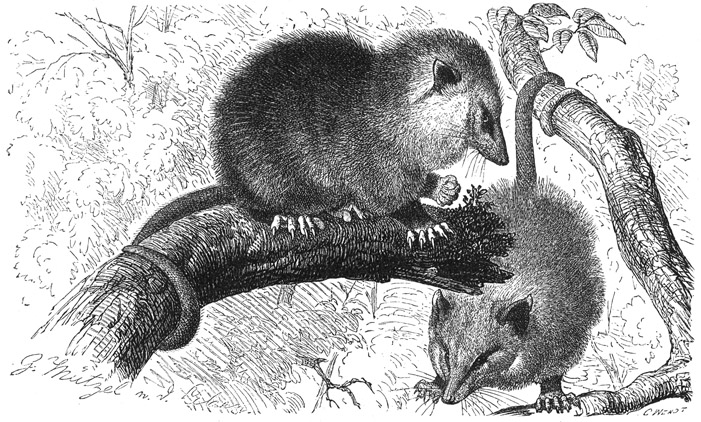

Opossum ( Didelphys virginiana). [1/5] natürl. Größe.

Trotz all ihres ängstlichen Geschreies, trotz ihrer gesträubten Federn hat das Opossum die Eier verspeist, eins nach dem andern. Das kommt also von deinem Krähenschießen her. Wärst du barmherziger und gescheiter gewesen, so wäre das Opossum wohl im Walde geblieben und hätte sich mit einem Eichhörnchen begnügt oder mit einem Häslein, mit den Eiern des Truthahns oder mit den Trauben, welche so reichlich die Zweige unserer Waldbäume schmücken: aber ich rede dir vergeblich vor!

»Doch auch angenommen, der Bauer hätte das Opossum über der That ertappt, – dann spornt ihn sein Aerger an, das arme Thier mit Fußtritten zu mißhandeln. Dieses aber, wohlbewußt seiner Widerstandsunfähigkeit, rollt sich zusammen wie eine Kugel. Je mehr der Bauer rast, desto weniger läßt sich das Thier etwas von seiner Empfindung merken. Zuletzt liegt es da, nicht todt, aber erschöpft, die Kinnladen geöffnet, die Zunge heraushängend, die Augen getrübt, und so würde es daliegen, bis die Schmeißfliege ihre Eier auf den Pelz legte, wenn nicht sein Quälgeist fortginge. ›Sicherlich‹, sagt der Bauer, ›das Vieh muß todt sein.‹ Bewahre, Leser, es ›opossumt‹ ihm nur etwas vor. Und kaum ist sein Feind davon, so macht es sich auf die Beine und trollt sich wieder in den Wald.«

Das Opossum ist, wie seine ganze Ausrüstung beweist, ein Baumthier, auf dem Boden dagegen ziemlich langsam und unbehülflich. Es tritt beim Gehen mit ganzer Sohle auf. Alle Bewegungen sind träge und selbst der Lauf fördert nur wenig, obgleich er aus einer Reihe von paßartigen Sprüngen besteht. In den Baumkronen dagegen klettert das Thier mit großer Sicherheit und ziemlich hurtig umher. Dabei kommen ihm der abgesonderte Daumen seiner Hinterhände, mit welchem es die Aeste umspannen und festhalten kann, und der Rollschwanz gut zu statten. Nicht selten hängt es sich an letzterem auf, und verbleibt stundenlang in dieser Lage. Sein schwerfälliger Bau hindert es freilich, mit derselben Schnelligkeit und Gewandtheit zu klettern, wie Vierhänder oder Nager es vermögen; doch ist es auf dem Baume so ziemlich vor Feinden geborgen. Unter seinen Sinnen ist der Geruch besonders ausgebildet und das Spürvermögen soll sehr groß sein. Gegen blendendes Licht zeigt es Empfindlichkeit und vermeidet es deshalb sorgfältig. Dies genügt also, um anzunehmen, daß auch das Gesicht ziemlich gut sein muß. Die anderen Sinne aber stehen unzweifelhaft auf einer sehr niedrigen Stufe.

In den großen, dunklen Wäldern schleicht das Opossum bei Tag und Nacht umher, obgleich es die Dunkelheit dem Lichte vorzieht. Da aber, wo es Gefahr befürchtet, ja schon da, wo ihm die Helle beschwerlich fällt, erscheint es bloß nachts und verschläft den ganzen Tag in Erdlöchern oder Baumhöhlungen. Nur zur Zeit der Paarung lebt es mit seinem Weibchen zusammen; im übrigen Jahre führt es ein einsames, ungeselliges Leben nach Art aller ihm nahe verwandten Thiere. Es hat keine bestimmte Wohnung, sondern benutzt jeden Schlupfwinkel, welchen es nach vollbrachter Nachtwanderung mit Anbruch des Morgens entdeckt. Ist ihm das Glück besonders günstig und findet es eine Höhlung auf, in welcher irgend ein schwacher Nager wohnt, so ist ihm das natürlich um so lieber; denn dann muß der Urbewohner einer solchen Behausung ihm gleich zur Nahrung dienen. Es verzehrt, wie wir aus Audubons Schilderung annehmen können, alle kleinen Säugethiere und Vögel, welche es erlangen kann, ebenso auch Eier, mancherlei Lurche, größere Kerfe, deren Larven und selbst Würmer, begnügt sich aber in Ermangelung thierischer Nahrung ebenso mit Baumfrüchten, z. B. mit Mais und nahrungshaltigen Wurzeln. Blut zieht es allen übrigen Speisen vor, und deshalb wüthet es da, wo es kann, mit unbeschreiblicher Mordgier. In den Hühnerställen tödtet es oft sämmtliche Bewohner und saugt dann bloß deren Blut aus, ohne ihr Fleisch anzurühren. Dieser Blutgenuß berauscht es, wie unsere Marder, so daß man es morgens nicht selten unter dem todten Geflügel schlafend antrifft. Im ganzen vorsichtig, wird es, so lange es seiner Blutgier fröhnen kann, blind und taub, vergißt jede Gefahr und läßt sich, ohne von seinem Morden abzustehen, von den Hunden widerstandslos erwürgen oder von dem erbosten Bauer todtschlagen.

Man hat durch Beobachtung an Gefangenen mit hinlänglicher Sicherheit festgestellt, daß das Weibchen ungefähr nach vierzehntägiger Tragzeit seine Jungen wirft oder, besser gesagt, aus dem Mutterleibe in den Beutel befördert. Die Anzahl der Jungen schwankt zwischen vier und sechszehn, die Keimlinge sind anfänglich noch ganz formlos und klein. Sie haben ungefähr die Größe einer Erbse und wiegen bloß fünf Gran. Augen und Ohren fehlen, nicht einmal die Mundspalte ist deutlich, obwohl sie natürlich hinlänglich ausgebildet sein muß, um als Verbindungsmittel zwischen ihnen und der Mutter zu dienen. Der Mund entwickelt sich auch viel eher als alle übrigen Theile des Leibes; denn erst viel später bilden sich die Augen und Ohren einigermaßen aus. Nach etwa vierzehn Tagen öffnet sich der Beutel, welchen die Mutter durch besondere Hautmuskeln willkürlich verengern oder erweitern kann, und nach etwa fünfzig Tagen sind die Jungen bereits vollständig ausgebildet. Sie haben dann die Größe einer Maus, sind überall behaart und öffnen nun auch die Augen. Nach sechszig Tagen Saugzeit im Beutel ist ihr Gewicht mehr als das hundertfache des früheren gestiegen. Die Mutter gestattet unter keiner Bedingung, daß ihr Beutel geöffnet werde, um die Jungen zu betrachten. Sie hält jede Marter aus, läßt sich sogar über dem Feuer aufhängen, ohne sich solchem Verlangen zu fügen. Erst wenn die Jungen die Größe einer Ratte erlangt haben, verlassen sie den Beutel, bleiben aber auch, nachdem sie schon laufen können, noch bei der Mutter und lassen diese für sich jagen und sorgen.

Wegen des Schadens, welchen das Opossum unter dem Hausgeflügel anrichtet, wenn es einmal in einen Meierhof einbricht, wird es überall gehaßt und schonungslos verfolgt. Zumal die Neger sind eifrige Feinde des Thieres und erlegen es, wann und wo sie nur können, wissen es auch am besten zu benutzen. Das Wildpret des Thieres, für europäische Gaumen ungenießbar, weil ein äußerst widriger, stark knoblauchartiger, aus zwei zu beiden Seiten des Mastdarms liegenden Drüsen stammender Geruch sich dem Fleische mittheilt und es verdirbt, behagt den Negern sehr und entschädigt sie für die Mühe des Fangens.

Das Gefangenleben des Opossums entspricht Voraussetzungen, zu denen man sich durch Audubons malerische Feder veranlaßt sehen könnte, durchaus nicht. Ich muß nach meinen Erfahrungen behaupten, daß dieses Thier noch langweiliger ist als alle Raubbeutler oder Beutelmarder. Regungslos in sich zusammengerollt liegt es den ganzen Tag über in seinem Käfige, und nur wenn man es reizt, bequemt es sich wenigstens zu einer Bewegung: es öffnet den Rachen so weit als möglich und so lange, als man vor ihm steht, gerade, als ob es die Maulsperre hätte. Von dem Verstande, welchen Audubon dem wildlebenden Thiere zuschreibt, bemerkt man keine Spur. Es ist träge, faul, schlafsüchtig und erscheint abschreckend dumm: mit diesen Worten ist sein Betragen in der Gefangenschaft am besten beschrieben.

Von den Beutelratten im engsten Sinne unterscheiden sich die Schupatis ( Philander) hauptsächlich durch den unvollkommenen Beutel des Weibchens. Dieser wird nämlich nur durch zwei Hautfalten gebildet, welche sich über die an den Zitzen hängenden, noch unausgebildeten Jungen hinweglegen.

Die größte Art aller Schupatis und eine der größten Beutelratten überhaupt ist der Krebsbeutler ( Philander cancrivorus, Didelphys cancrivora), ein Thier von 40 Centim. Körperlänge, mit fast ebenso langem Schwanze. Sein 8 Centim. langes Stachelhaar ist tief-schwarzbraun, an der Wurzel heller, schmutzig-gelblichweiß; an den Seiten tritt das Gelbe mehr hervor; der Bauch ist bräunlichgelb bis gelblichweiß. Das kurze Haupthaar ist schwarzbraun; über den Augen bis zu den Ohren verläuft eine gelbliche Binde. Die Ohren sind schwarz wie die Pfoten und die Wurzelhälfte des Schwanzes, während dessen Endhälfte weißlich aussieht.

Der Krebsbeutler scheint ziemlich weit, vielleicht über das ganze heiße Amerika verbreitet zu sein und findet sich zahlreich in den Waldungen Brasiliens, am liebsten in der Nähe von Sümpfen, welche ihm Krebse und Krabben liefern. Er lebt fast nur auf den Bäumen und kommt bloß dann auf den Boden herab, wenn er unten jagen will. Sein vollkommener Rollschwanz macht ihm das Klettern leicht; man sieht ihn in keiner Stellung, ohne daß er sich durch dieses Werkzeug festgemacht hätte, und sobald er zur Ruhe kommt, ist es das erste, was er thut, den langen Rattenschwanz ein paar Mal um den nächsten Zweig zu ringeln und sich so zu versichern. Auf dem Erdboden geht er langsam und schlecht; dennoch weiß er kleinere Säugethiere, Lurche und Kerbthiere sowie namentlich Krebse, sein Lieblingsfutter, zu berücken. In den Bäumen stellt er Vögeln und deren Nestern nach; doch frißt er, wie das Opossum und seine anderen Verwandten, ebenso Früchte. Auch er soll zuweilen die Hühnerhöfe besuchen und dort unter Hühnern und Tauben große Verwüstungen anrichten. Die Jungen des Krebsbeutlers sind während ihrer Kindheit sehr verschieden von den Alten gefärbt. Kurz nach ihrer Geburt vollkommen nackt, erhalten sie, wenn sie so weit erwachsen sind, daß sie den Beutel verlassen können, ein kurzes, seidenweiches Haar von glänzendem Nußbraun, welches erst nach und nach die dunkle, braunschwarze Färbung der Alten annimmt. Alle Berichterstatter stimmen darin überein, daß die aus dem Beutel geschlüpften Thierchen, wie sie sich um ihre Mutter und auf dieser herumbewegen, ein allerliebstes Schauspiel gewähren.

Krebsbeutler (Philander cancrivorus). [1/5] natürl. Größe.

Die zweite Sippe der Familie wird durch das einzige bis jetzt bekannte Beutelthier, welches vorzugsweise im Wasser lebt, den Schwimmbeutler (Chironectes variegatus, Ch. minimus und Yapok, Lutra sarcovienna), vertreten. Ihn unterscheidet der Fußbau von seinen Verwandten. Die nacktsohligen Vorder- und Hinterfüße sind fünfzehig, diese aber merklich größer als jene und durch große Schwimmhäute, welche die Zehen verbinden, sowie durch starke, lange und sichelförmige Krallen vor den Vorderfüßen ausgezeichnet. Die Zehen der letzteren tragen bloß kleine, schwache und kurze Krallen, welche so in den Ballen eingesenkt sind, daß sie beim Gehen den Boden nicht berühren. Der Daumen ist verlängert, und hinter ihm befindet sich noch ein knöcherner Fortsatz, aus einer Verlängerung des Fersenbeines herrührend, gleichsam als sechste Zehe. Der sehr lange Schwanz ist bloß an der Wurzel kurz und dicht behaart, im übrigen mit verschoben-vierseitigen Schüppchen bekleidet. Der Kopf ist verhältnismäßig klein, die Schnauze lang und zugespitzt, der Pelz weich. Das Weibchen hat einen vollständigen Beutel, das Männchen einen dicht und pelzig behaarten Hodensack. Im Zahnbaue ähnelt der Schwimmbeutler den eigentlichen Beutelratten fast vollständig.

Unser Thier hat im allgemeinen ungefähr das Aussehen einer Ratte. Die Ohren sind ziemlich groß, eiförmig gerundet, häutig und nackt, die Augen klein. Große Backentaschen, welche sich weit rückwärts in die Mundhöhle öffnen, lassen das Gesicht oft dicker erscheinen, als es wirklich ist. Der gestreckte, walzenförmige, aber eher untersetzte als schlanke Leib ruht auf kurzen Beinen mit breiten Füßen, deren vorderes Paar vollkommen getrennte, sehr lange und dünne Zehen hat, während die Hinterfüße sich als starke Ruder kennzeichnen. Der Schwanz ist fast von gleicher Länge mit dem Körper und ein Rollschwanz, obgleich er wohl nicht als Greifwerkzeug benutzt wird. Der weiche, glatte, anliegende Pelz, welcher aus zerstreuteren, längeren Grannen und dichtem Wollhaare besteht, ist auf dem Rücken schön aschgrau gefärbt und sticht scharf ab von der weißen Unterseite. Auf dem grauen Grunde des Rückens liegen sechs schwarze, breite Querbinden, und zwar zieht sich davon eine über das Gesicht, eine über den Scheitel, eine über die Vorderbeine, die vierte über den Rücken, die fünfte über die Lenden und die sechste über das Kreuz. Längs der Rückenlinie verläuft ein dunkler Streifen von einer Binde zur andern. Die Ohren und der Schwanz sind schwarz, die Pfoten oben hellbraun, die Sohlen dunkelbraun. Ausgewachsene Thiere haben bei etwa 40 Centim. Leibeslänge einen beinahe ebenso langen Schwanz.

Schwimmbeutler (Chironectes variegatus). ¼ natürl. Größe.

Der Schwimmbeutler ist über einen großen Theil von Südamerika verbreitet. Er findet sich von Rio de Janeiro an durch das ganze Küstenland Südamerikas bis nach Honduras, scheint aber überall selten vorzukommen oder wenigstens schwer zu erlangen zu sein und wird daher auch noch in den wenigsten Sammlungen gefunden. Natterer, welcher siebzehn Jahre in Brasilien sammelte, erhielt das Thier bloß dreimal und auch nur zufällig. So darf es uns nicht Wunder nehmen, daß wir von seiner Lebensweise noch kaum etwas wissen. Man hat erfahren, daß er hauptsächlich in den Wäldern, an den Ufern kleiner Flüsse und Bäche sich aufhält und nach Art der meisten Wassersäugethiere hauptsächlich in Uferlöchern sich versteckt oder mitten im Strome herumschwimmt, somit aber gewöhnlich der Beobachtung entgeht. Er soll sowohl bei Tage als bei Nacht nach Nahrung ausgehen, mit größter Leichtigkeit schwimmen und sich auch auf dem Lande rasch und behend bewegen können. Die Nahrung besteht, wie man angibt, in kleinen Fischen oder in anderen kleinen Wasserthieren und in Fischlaich; doch deuten die großen Backentaschen wohl darauf hin, daß der Schwimmbeutler nebenbei auch Pflanzenstoffe nicht verschmäht. Man sagt, daß das Thier, wenn es diese Vorrathskammern mit Nahrung gefüllt hat, nach dem Lande zurückkehre, um dort zu speisen.

Das Weibchen wirft etwa fünf Junge, trägt sie im Beutel aus, führt sie dann schon ziemlich frühzeitig ins Wasser und unterrichtet sie hier längere Zeit im Schwimmen, Tauchen und im Erwerbe der Nahrung. Ob die Jungen bei Gefahr in den Beutel zurückkehren, an der Mutter sich festklammern oder in Uferlöcher sich verstecken, ist nicht bekannt.

Die Jagd und der Fang des Schwimmbeutlers scheinen dem Zufalle unterworfen zu sein. Nur sehr selten soll man eins der Thiere zum Schuß bringen, wenn es in der Mitte des Flusses sich zeigt. Gewöhnlich erhält man die wenigen, welche man überhaupt in seine Gewalt bekommt, beim Aufheben der Fischreusen, in denen sie sich verwirrt und den Tod durch Erstickung gefunden hatten.