|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der ersten Familie vereinigen wir die Hörnchen ( Sciurina), weil wir in ihnen die muntersten und klügsten, also edelsten Nager zu erkennen glauben. Nach Ansicht einzelner Forscher gelten sie gleichzeitig als Urbilder einer Unterordnung, der Eichhornnager (Sciurida), in welche man noch die Bilche, Biber und zwei außereuropäische Nagergruppen aufgenommen hat. Die Hörnchenfamilie zerfällt in zwei größere Unterabtheilungen, welche wir als Eichhörnchen und Murmelthiere unterscheiden. Der Leib der Eichhörnchen im engeren Sinne ( Campsiurina ) ist gestreckt und trägt einen mehr oder weniger langen, oft zweizeilig behaarten Schwanz. Die Augen sind groß und hervorstehend, die Ohren bald klein, bald groß, bald dünn behaart, bald noch mit Pinseln versehen. Das vordere Beinpaar ist merklich kürzer als das hintere. Die Vorderpfoten haben vier Zehen und einen Daumstummel, die hinteren Pfoten fünf Zehen. Im Oberkiefer stehen fünf,

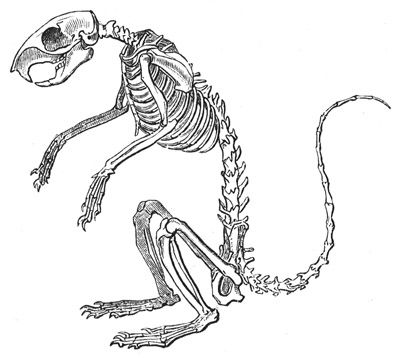

im Unterkiefer vier Backenzähne; unter ihnen ist der erste Oberkieferzahn der kleinste und einfachste; die vier folgenden sind ziemlich übereinstimmend gestaltet. Am Schädel fällt die breite, flache Stirn auf. Die Wirbelsäule besteht meistens aus 12 rippentragenden und 7 rippenlosen Wirbeln; außerdem finden sich 3 Kreuz- und 16 bis 25 Schwanzwirbel. Der Magen ist einfach, der Darm von sehr verschiedener Länge.

Geripp des Eichhörnchens. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Die Hörnchen bewohnen mit Ausnahme von Neuholland die ganze Erde, gehen ziemlich weit nach Norden hinauf und finden sich im heißesten Süden, leben in der Tiefe wie in der Höhe, manche Arten ebensogut im Gebirge wie in der Ebene. Waldungen oder wenigstens Baumpflanzungen bilden ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, und bei weitem die größere Anzahl führt ein echtes Baumleben, während einige in unterirdischen, selbstgegrabenen Bauen Herberge nehmen. Gewöhnlich lebt jedes Hörnchen für sich; doch halten sich unter Umständen größere und kleinere Gesellschaften oder wenigstens Paare längere Zeit zusammen, und einzelne Arten unternehmen, getrieben von Nahrungsmangel, Wanderungen, während derer sie sich zu ungeheueren, heerartigen Scharen vereinigen. Im Jahre 1749 hatte die Anpflanzung von Mais eine so außerordentliche Vermehrung des nordamerikanischen grauen und schwarzen Hörnchens bewirkt, daß die Regierung von Pennsylvanien sich genöthigt sah, ein Schußgeld von drei Pence für das Stück auszusetzen. In diesem Jahre allein wurden 1,280,000 Stück dieser Thiere abgeliefert. James Hall erzählt, daß sich im ganzen Westen Nordamerikas die Eichkätzchen binnen weniger Jahre oft ganz ungeheuer vermehren und dann nothwendigerweise auswandern müssen. Heuschreckenartigen Schwärmen vergleichbar, sammeln sich die Thiere im Spätjahre in größere und immer größer werdende Scharen und rücken, Felder und Gärten plündernd, Wälder und Haine verwüstend, in südöstlicher Richtung vor, über Gebirge und Flüsse setzend, verfolgt von einem ganzen Heere von Feinden, ohne daß eine wesentliche Abnahme der Schar bemerkbar würde. Füchse, Iltisse, Falken und Eulen wetteifern mit den Menschen, das wandernde Heer anzugreifen. Längs der Ufer der größeren Flüsse sammeln sich die Knaben und erschlagen zu Hunderten die Thiere, wenn sie vom jenseitigen Ufer herübergeschwommen kommen. Jeder Bauer ermordet so viele von ihnen, als er kann, und dennoch lichten sich ihre Reihen nicht. Beim Beginne ihrer Wanderung sind alle fett und glänzend; je weiter sie aber ziehen, umsomehr kommt das allgemeine Elend, welches solche Nagerheere betrifft, über sie: sie erkranken, magern ab und fallen Hundertweise der Seuche zum Opfer. Die Natur selbst übernimmt die beste Verminderung der Thiere, der Mensch würde ihnen gegenüber geradezu ohnmächtig sein.

Alle Hörnchen bewegen sich lebhaft, schnell und behend, und zwar ebensowohl auf den Bäumen als auf dem Boden. Auf letzterem sind bloß die Flatterhörnchen fremd, besitzen dagegen die Fähigkeit, außerordentlich weite Sprünge auszuführen, wenn auch immer nur von oben nach unten. Die Mehrzahl läuft satzweise und tritt dabei mit ganzer Sohle auf. Fast alle klettern vorzüglich und springen über große Zwischenräume weg von einem Baume zum anderen. Beim Schlafen nehmen sie eine zusammengerollte Stellung an und suchen sich gern bequeme Lagerplätze aus, ruhen daher entweder in einem unterirdischen Baue oder in Baumhöhlen oder endlich in Nestern, welche sie sich theilweise vorgerichtet oder selbst erbaut haben. Die in kalten Ländern wohnenden wandern, wenn der Winter herannaht, oder fallen in einen unterbrochenen Winterschlaf und sammeln sich deshalb größere oder kleinere Mengen von Vorräthen ein, zu denen sie im Nothfalle ihre Zuflucht nehmen. Ihre Stimme besteht in Pfeifen und einem eigenthümlichen, nicht zu beschreibenden Brummen, Knurren und Zischen. Die geistigen Fähigkeiten sind gering, für die Ordnung der Nager aber verhältnismäßig bedeutend. Unter ihren Sinnen dürften Gesicht, Gehör und Geruch am meisten ausgebildet sein; einzelne bekunden jedoch auch ein sehr feines Gefühl, wie sich namentlich bei Veränderung der Witterung offenbart. Sie sind aufmerksam und scheu oder furchtsam und flüchten bei der geringsten Gefahr, welche ihnen zu drohen scheint. Im ganzen ängstlich und feige, wehren sie sich doch nach Möglichkeit, wenn sie ergriffen werden, und können mit ihren scharfen Zähnen tiefe Verwundungen beibringen.

Die meisten Arten scheinen jährlich mehr als einmal Junge zu werfen. Um die Zeit der Paarung lebt oft ein Männchen längere Zeit mit dem Weibchen, hilft ihm wohl auch an dem Ausbaue der mehr oder weniger künstlichen Wohnung, in welcher es später seine Nachkommenschaft beherbergen will. Die Anzahl der Jungen eines Wurfes schwankt zwischen zwei und sieben. Die Kleinen kommen fast nackt und blind zur Welt und bedürfen deshalb eines warmen Lagers und sorgfältiger Pflege und Liebe von Seiten ihrer Mütter. Jung aus dem Neste genommene Eichhörnchen lassen sich ohne besondere Mühe zähmen, halten auch die Gefangenschaft lange Zeit ohne Beschwerde aus. Manche gewöhnen sich an ihre Pfleger und hängen mit einer gewissen Zärtlichkeit an ihnen; doch erreicht ihr Verstand selbst bei längerem Umgange mit dem Menschen keine besondere Ausbildung, und fast regelmäßig bricht im höherem Alter das trotzige und mürrische Wesen durch, welches vielen Nagern gemein zu sein scheint: sie werden böse und bissig, so gutmüthig und harmlos sie früher auch waren.

Alle Hörnchen fressen zwar mit Vorliebe und zeitweilig ausschließlich Pflanzenstoffe, verschmähen aber, wie so viele andere Nager, auch Fleischnahrung nicht, überfallen schwache Säugethiere, jagen eifrig Vögeln nach, plündern unbarmherzig deren Nester aus und morden, als ob sie Raubthiere wären. Ihrem gefräßigem Zahne fällt alles zum Opfer, was ihnen irgendwie genießbar erscheint. Auf Java besuchte Haßkarl Dörfer, in denen die zahlreichen Kokospalmen nie zu reifen Früchten kommen, weil auf den Palmen hausende Eichhörnchen stets die noch unentwickelten Früchte anbeißen und in ihrer Weiterentwickelung stören, wie sie auch später die reifenden Kokosnüsse anbohren, nicht allein um deren Mark zu fressen, sondern auch um die Höhlung der Nuß zu ihrem Neste zu verwenden.

Obgleich man das Fell mehrerer Eichhornarten als Pelzwerk verwerthet, hier und da das Fleisch genießt, kann doch dieser geringe Nutzen den Schaden, welchen die Hörnchen unseren Nutzpflanzen und den nützlichen Vögeln zufügen, nicht aufwiegen. Jene von Haßkarl erwähnten Dörfer auf Java verarmen dieser Thiere wegen und werden nach und nach verlassen, die Feldmarken ganzer Dorfschaften Nordamerikas erleiden die schwersten Einbußen durch die Eichhörnchen. Auch bei uns zu Lande schaden sie mehr, als sie nützen. Im großen, freien Walde mag man sie dulden, in Parkanlagen und Gärten wird man ihrem Wirken Einhalt thun müssen. Sie verwüsten mehr, als sie zu ihrer Sättigung bedürfen, und machen sich als Nestplünderer verhaßt, rechtfertigen also eine Verfolgung unsererseits selbst dann, wenn sie nicht in größeren Scharen auftreten.

Eichhorn (Sciurus vulgaris). ⅓ natürl. Größe.

Weitaus die meisten Mitglieder der Unterfamilie gehören der nur in Australien fehlenden Sippe der Taghörnchen (Sciurus) an. Alle Arten dieser Gruppe zeigen in Gestalt, Bau, Lebensweise und Wesen so große Uebereinstimmung, daß es vollständig genügt, unser Eichhorn und seine Lebensweise zu schildern, um ein Bild des Lebens der gesammten Sippschaft zu gewinnen. Die Kennzeichen der Taghörnchen sind der schlanke Leib und lange, meist buschige, oft zweizeilig behaarte Schwanz, die langen, in der Regel mit einem Haarpinsel geschmückten Ohren, die mit einem Nagel bedeckte Daumenwarze und das Gebiß, in welchem die Schneidezähne seitlich zusammengedrückt sind, während die Backenzähne, unter denen der obere vordere entweder verkümmert ist oder fehlt, nur durch ihre in zwei Zacken nach außen vorspringenden Querleisten auffallen.

Das Eichhorn oder Eichorn (Sciurus vulgaris, Sc. alpinus und italicus), einer von den wenigen Nagern, mit denen der Mensch sich befreundet hat, trotz mancher unangenehmen Eigenschaften ein gern gesehener Genosse im Zimmer, erscheint sogar dem Dichter als eine ansprechende Gestalt. Dies fühlten schon die Griechen heraus, denen wir den Namen zu danken haben, welcher jetzt in der Wissenschaft die Eichhörnchen bezeichnet. »Der mit dem Schwanze sich schattende« bedeutet jener griechische Name, und unwillkürlich muß jeder, welcher die Bedeutung des Wortes Sciurus kennt, an das lebhafte Thierchen denken, wie es da oben sitzt, hoch auf den obersten Kronen der Bäume. Rückert hat das muntere Geschöpf in einer Weise besungen, daß der Forscher sich fast scheuen muß, nach solchen köstlichen Worten seine eigenen zur Beschreibung hinzuzufügen:

»Ich bin in einem früheren Sein

Einmal ein Eichhorn gewesen;

Und bin ich's erst wieder in Edens Hain,

So bin ich vom Kummer genesen.

Falb-feurig-gemantelter Königssohn

Im blühenden, grünenden Reiche!

Du sitzest auf ewig wankendem Thron

Der niemals wankenden Eiche

Und krönest dich selber – wie machst du es doch?

Anstatt mit goldenem Reife,

Mit majestätisch geringeltem, hoch

Emporgetragenem Schweife.

Die Sprossen des Frühlings benagt dein Zahn,

Die noch in der Knospe sich ducken;

Dann klimmest du laubige Kronen hinan,

Dem Vogel ins Nest zu gucken.

Du lässest hören nicht einen Ton,

Und doch, es regt sich die ganze

Kapelle gefiederter Musiker schon,

Dir aufzuspielen zum Tanze.

Dann spielest du froh zum herbstlichen Fest

Mit Nüssen, Bücheln und Eicheln,

Und lässest den letzten schmeichelnden West

Den weichen Rücken dir streicheln.

Die Blätter haften am Baum nicht fest,

Den fallenden folgst du hernieder

Und trägst, sie staunen, zu deinem Nest,

In ihre Höhen sie wieder.

Du hast den schwebenden Winterpalast

Dir künstlich zusammengestoppelt,

Dein wärmstoffhaltendes Pelzwerk hast

Du um dich genommen gedoppelt.

Dir sagt's der Geist, wie der Wind sich dreht,

Du stopfest zuvor ihm die Klinzen,

Und lauschest behaglich, wie's draußen weht,

Du frohster verzauberter Prinzen!

Mich faßt im Herbste, wie dich, ein Trieb,

Zu sammeln und einzutragen,

Doch hab ich, wie warm es im Nest mir blieb,

Nicht dort dein freies Behagen.« –

Die Leibeslänge des Eichhorn beträgt etwa 25 Centim., die Schwanzeslänge 20 Centim., die Höhe am Widerrist 10 Centim. und das Gewicht des erwachsenen Thieres etwas über ein halbes Pfund. Der Pelz ändert im Sommer und im Winter, im Norden und im Süden vielfach ab, und außerdem gibt es noch zufällige Ausartungen. Im Sommer ist die Färbung oben bräunlichroth, an den Kopfseiten grau gemischt, auf der Unterseite vom Kinne an weiß, im Winter oberseits braunroth mit grauweißem Haar untermischt, unterseits weiß, in Sibirien und Nordeuropa aber häufig weißgrau, ohne jede Spur von rothem Anfluge, während der Sommerpelz dem unseres Hörnchens ähnelt. Häufig sieht man auch in den deutschen Wäldern eine schwarze Abart, welche manche Naturforscher schon für eine besondere Art erklären wollten, während wir mit aller Bestimmtheit sagen können, daß oft unter den Jungen eines Wurfes sich rothe und schwarze Stücke befinden. Sehr selten sind weiße oder gefleckte Spielarten, solche mit halb oder ganz weißem Schwanze und dergleichen. Der Schwanz ist sehr buschig und zweizeilig, das Ohr ziert ein Büschel langer Haare, die Fußsohlen sind nackt.

Unser Eichhörnchen ist den Griechen und Spaniern ebensogut bekannt wie den Sibiriern und Lappländern. Sein Verbreitungskreis reicht durch ganz Europa und geht noch über den Kaukasus und Ural hinweg durch das ganze südliche Sibirien bis zum Altai und nach Hinterasien. Wo sich Bäume finden, und zumal wo sich die Bäume zum Walde einen, fehlt es sicher nicht; aber es ist nicht überall und auch nicht in allen Jahren gleich häufig. Hochstämmige, trockene und schattige Wälder bilden seine bevorzugtesten Aufenthaltsplätze; Nässe und Sonnenschein sind ihm gleich zuwider. Während der Reife des Obstes und der Nüsse besucht es die Gärten des Dorfes, doch nur dann, wenn sich vom Walde aus eine Verbindung durch Feldhölzchen oder wenigstens Gebüsche findet. Da, wo viele Fichten- und Kieferzapfen reifen, setzt es sich fest und erbaut sich eine oder mehrere Wohnungen, gewöhnlich in alten Krähenhorsten, welche es künstlich herrichtet. Zu kürzerem Aufenthalte benutzt es verlassene Elster-, Krähen- und Raubvögelhorste, wie sie sind; die Wohnungen aber, welche zur Nachtherberge, zum Schutze gegen üble Witterung und zum Wochenbette des Weibchens dienen, werden ganz neu erbaut, obwohl oft aus den von Vögeln zusammengetragenen Stoffen. Man will bemerkt haben, daß jedes Hörnchen wenigstens vier Nester habe, doch ist mit Sicherheit hierüber wohl noch nichts festgestellt worden, und ich glaube beobachtet zu haben, daß Laune und Bedürfnis des Thieres außerordentlich wechseln. Höhlungen in Bäumen, am liebsten die in hohlen Stämmen, werden ebenfalls von ihm besucht und unter Umständen auch ausgebaut. Die freien Nester stehen gewöhnlich in einem Zwiesel dicht an dem Hauptstamme des Baumes; ihr Boden ist gebaut wie der eines größeren Vogelnestes, oben aber deckt sie nach Art der Elsternester ein flaches, kegelförmiges Dach, dicht genug, um dem Eindringen des Regens vollständig zu widerstehen. Der Haupteingang ist abwärts gerichtet, gewöhnlich nach Morgen hin; ein etwas kleineres Fluchtloch befindet sich dicht am Schafte. Zartes Moos bildet im Innern ringsum ein weiches Polster. Der Außentheil besteht aus dünneren und dickeren Reisern, welche durcheinander geschränkt wurden. Den festen, mit Erde und Lehm ausgekleibten Boden eines verlassenen Krähennestes benutzt das Hörnchen besonders gern zur Grundlage des seinigen.

Das muntere Thierchen ist unstreitig eine der Hauptzierden unserer Wälder. Bei ruhigem, heiteren Wetter bewegt es sich ununterbrochen, und zwar soviel als möglich auf den Bäumen, welche ihm zu allen Zeiten Nahrung und Obdach bieten. Gelegentlich steigt es gemächlich an einem Stamme herab, läuft bis zu einem zweiten Baume und klettert, oft nur zum Spaße, wieder an diesem empor; denn wenn es will, braucht es den Boden gar nicht zu berühren. Es ist der Affe unserer Wälder und besitzt viele Eigenschaften, welche an die jener launischen Südländer erinnern. Nur höchst wenige Säugethiere dürfte es geben, welche immerwährend so munter sind und so kurze Zeit auf einer und derselben Stelle bleiben, wie das Eichhorn bei leidlicher Witterung. Beständig geht es von Baum zu Baum, von Krone zu Krone, von Zweig zu Zweig; selbst auf der Erde ist es nichts weniger als fremd, langsam und unbehend. Niemals läuft es im Schritte oder Trabe, sondern immer hüpft es in größeren oder kleineren Sprüngen vorwärts, und zwar so schnell, daß ein Hund Mühe hat, es einzuholen, und ein Mann schon nach kurzem Laufe seine Verfolgung aufgeben muß. Allein seine wahre Gewandtheit zeigt sich doch erst im Klettern. Mit unglaublicher Sicherheit und Schnelligkeit rutscht es an den Baumstämmen empor, auch an den glättesten. Die langen, scharfen Krallen an den fingerartigen Zehen leisten ihm dabei vortreffliche Dienste. Es häkelt sich in die Baumrinde ein, und zwar immer mit allen vier Füßen zugleich. Dann nimmt es einen neuen Anlauf zum Sprunge und schießt weiter nach oben; aber ein Sprung folgt so schnell auf den anderen, daß das Emporsteigen in ununterbrochener Folge vor sich geht und aussieht, als gleite das Thier an dem Stamme in die Höhe. Die Kletterbewegung verursacht ein weit hörbares Rasseln, in welchem man die einzelnen An- und Absätze nicht unterscheiden kann. Gewöhnlich steigt es, ohne abzusetzen, bis in die Krone des Baumes, nicht selten bis zum Wipfel empor; dort läuft es dann auf irgend einem der wagerechten Aeste hinaus und springt gewöhnlich nach der Spitze des Astes eines anderen Baumes hinüber, über Zwischenräume von vier bis fünf Meter, immer von oben nach unten. Wie nothwendig ihm die zweizeilig behaarte Fahne zum Springen ist, hat man durch grausame Versuche erprobt, indem man gefangenen Eichhörnchen den Schwanz abschlug: man bemerkte dann, daß das verstümmelte Geschöpf nicht halb so weit mehr springen konnte. Obgleich die Pfoten des Eichhorns nicht dasselbe leisten können wie die Affenhände, sind sie doch immer noch hinlänglich geeignet, das Thier auch auf dem schwankendsten Zweige zu befestigen, und dieses ist viel zu geschickt, als daß es jemals einen Fehlsprung thäte oder von einem Aste, den es sich auserwählt, herabfiele. Sobald es die äußerste Spitze des Zweiges erreicht, faßt es sie so schnell und fest, daß ihm das Schwanken des Zweiges nicht beschwerlich fällt, und läuft nun mit seiner anmuthigen Gewandtheit äußerst rasch wieder dem Stamme des zweiten Baumes zu. Auch das Schwimmen versteht es vortrefflich, obgleich es nicht gern ins Wasser geht. Man hat sich bemüht, die einfache Handlung des Schwimmens bei ihm so unnatürlich als möglich zu erklären, und gefabelt, daß sich das Hörnchen erst ein Stück Baumrinde ins Wasser trage zu einem Boote, welches es dann durch den emporgehobenen Schwanz mit Mast und Segel versähe etc.; das Eichhorn aber schwimmt eben auch nicht anders als die übrigen landbewohnenden Säugethiere und die Nager insbesondere.

Wenn das Hörnchen sich ungestört weiß, sucht es bei seinen Streifereien beständig nach Aesung. Je nach der Jahreszeit genießt es Früchte oder Sämereien, Knospen, Zweige, Schalen, Beeren, Körner und Pilze. Tannen-, Kiefern- und Fichtensamen, Knospen und junge Triebe bleiben wohl der Haupttheil seiner Nahrung. Es beißt die Zapfen unserer Nadelholzbäume am Stiele ab, setzt sich behäbig auf die Hinterläufe, erhebt den Zapfen mit den Vorderfüßen zum Munde, dreht ihn ununterbrochen herum und beißt nun mit seinen vortrefflichen Zähnen ein Blättchen nach dem anderen ab, bis der Kern zum Vorscheine kommt, welchen es dann mit der Zunge aufnimmt und in den Mund führt. Besonders hübsch sieht es aus, wenn es Haselnüsse, seine Lieblingsspeise, in reichlicher Menge haben kann. Am liebsten verzehrt es die Nüsse, wenn sie vollkommen gereift sind. Es ergreift eine ganze Traube, enthülst eine Nuß, faßt sie mit den Vorderfüßen und schabt, die Nuß mit unglaublicher Schnelligkeit hin- und herdrehend, an der Naht mit wenigen Bissen ein Loch durch die Schale, bis sie in zwei Hälften oder in mehrere Stücke zerspringt; dann wird der Kern herausgeschält und, wie alle Speise, welche das Thier zu sich nimmt, gehörig mit den Backenzähnen zermalmt. Bittere Kerne, wie z. B. Mandeln, sind ihm Gift: zwei bittere Mandeln reichen hin, um es umzubringen. Außer den Samen und Kernen frißt das Eichhorn Heidel- wie Preißelbeerblätter und Schwämme (nach Tschudi auch Trüffeln) leidenschaftlich gern. Aus Früchten macht es sich nichts, schält im Gegentheile das ganze Fleisch von Birnen und Aepfeln ab, um zu den Kernen zu gelangen. Leider ist es ein großer Freund von den Eiern, plündert alle Nester, welche es bei seinen Streifereien auffindet, und verschont ebensowenig junge Vögel, wagt sich sogar an alte: Lenz hat einem Eichhorn eine alte Drossel abgejagt, welche nicht etwa lahm, sondern so kräftig war, daß sie sogleich nach ihrer Befreiung weit wegflog, und andere Beobachter haben den meist als harmlos und unschuldig angesehenen Nager als mordsüchtigen Räuber kennen gelernt, welcher kein kleineres Wirbelthier der beiden ersten Klassen verschont: Schacht fand sogar einen Maulwurf im Neste eines Eichhorns.

Sobald das Thier reichliche Nahrung hat, trägt es Vorräthe für spätere, traurigere Zeiten ein. In den Spalten und Löchern hohler Bäume und Baumwurzeln, in selbstgegrabenen Löchern, unter Gebüsch und Steinen, in einem seiner Nester und an anderen ähnlichen Orten legt es seine Speicher an und schleppt oft durch weite Strecken die betreffenden Nüsse, Körner und Kerne nach solchen Plätzen. In den Waldungen Südostsibiriens speichern die Eichhörnchen auch Schwämme und zwar in höchst eigenthümlicher Weise auf. »Sie sind«, bemerkt Radde, »so wenig selbstsüchtig, daß sie die Pilzvorräthe nicht etwa bergen, sondern an die Nadeln oder in Lärchenwäldern an die kleinen Aestchen spießen, sie dort trocken werden und zur Zeit der Hungersnoth diesem und jenem durchwandernden Artgenossen zu Nutzen kommen lassen. Es sind die Kronen alter Stämme oder und häufiger das gedrängt stehende Unterholz der Nadelbäume, welche zum Aufbewahren der Pilze gewählt werden.«

Durch diese Vorsorgen für den Winter bekunden die Eichhörnchen, wie außerordentlich empfindlich sie gegen die Einflüsse der Witterung sind. Falls die Sonne etwas wärmer strahlt als gewöhnlich, halten sie ihr Mittagsschläfchen in ihrem Neste, und treiben sich dann bloß früh und abends im Walde umher; noch viel mehr aber scheuen sie Regengüsse, heftige Gewitter, Stürme und vor allem Schneegestöber. Ihr Vorgefühl der kommenden Witterung läßt sich nicht verkennen. Schon einen halben Tag, bevor das gefürchtete Wetter eintritt, zeigen sie Unruhe durch beständiges Umherspringen auf den Bäumen und ein ganz eigenthümliches Pfeifen und Klatschen, welches man sonst bloß bei größerer Erregung von ihnen vernimmt. Sobald die ersten Vorboten des schlechten Wetters sich zeigen, ziehen sie sich in ihre Nester zurück, oft mehrere in ein und dasselbe, und lassen, das Ausgangsloch an der Wetterseite sorgfältig verstopfend und behaglich in sich zusammengerollt, das Wetter vorübertoben. In dem kalten Sibirien tritt nach dem regen Leben im Herbste eine mit dem vorschreitenden Winter sich steigernde Trägheit ein, welche zu einem Winterschlafe von kurzer Dauer ausarten kann. Sie verlassen ihr Nest zuerst nur wenige Stunden täglich, später tagelang gar nicht mehr, und die sie verfolgenden Jäger müssen, um ihrer ansichtig zu werden, mit dem Beile an hohle Bäume anklopfen und sie erst aufscheuchen. Auch bei uns zu Lande liegen sie oft tagelang ruhig im Neste; schließlich treibt sie der Hunger aber doch heraus und dann zunächst ihren Vorrathskammern zu, in denen sie Schätze für den Winter aufspeicherten. Ein schlechter Herbst wird für sie gewöhnlich verderblich, weil sie in ihm die Wintervorräthe aufbrauchen. Folgt dann ein nur einigermaßen strenger Winter, so bringt er einer Unzahl von ihnen den Tod. Manche Speicher werden vergessen, zu anderen verwehrt der hohe Schnee den Zugang, und so kommt es, daß die munteren Thiere geradezu verhungern. Hier liegt eins und dort eins todt im Neste oder fällt entkräftet vom Baumwipfel herunter, und der Edelmarder hat es noch leichter als sonst, seine Hauptnahrung zu erlangen. In Buchen- und Eichenwäldern sind die Hörnchen immer noch am glücklichsten daran; denn außer den an den Bäumen hängenden Bücheln und Eicheln, welche sie abpflücken, graben sie deren in Menge aus dem Schnee heraus und nähren sich dann recht gut.

Bei uns zu Lande durchwandern die Eichhörnchen nur ausnahmsweise weitere Strecken. Sie begeben sich höchstens von einem Walde nach dem anderen, unterwegs so viel als möglich Gebüsche und Bäume aufsuchend und benutzend. Im Norden dagegen, insbesondere in Sibirien treten sie alljährlich mehr oder weniger regelmäßige Wanderungen an, durchziehen dabei auch baumlose Strecken, überschwimmen reißende Flüsse und Ströme oder steigen über Gebirge hinweg, deren Höhen sie sonst meiden. Radde hat nach eigenen Beobachtungen ausführlich über diese Wanderungen berichtet und damit die Lebenskunde der Thiere wesentlich vervollständigt. Befremdend erscheint es dem in den Gebirgen Südostsibiriens sich aufhaltenden Beobachter, wenn er im Spätherbste plötzlich Eichhörnchen gewissen Oertlichkeiten, auf denen Zirbelkiefern mit gereiften Zapfen stehen, sich zudrängen sieht; denn eine geringe Abweichung von dem einzuschlagenden Wege führt die Thiere entweder in die Dickichte nahrungsarmer Tannenwälder oder in die lichten Laubholzbestände, in denen die verwandten Erdhörnchen auch nicht viel für sie übrig lassen. Erst wenn der Forscher monatelang an Ort und Stelle verweilt, lernt er erkennen, daß diese Wanderungen nicht zufällig geschehen, daß nicht der sogenannte »Instinkt« die Thiere leitet, daß sie vielmehr nicht allein als vortreffliche Ortskundige, sondern auch als Sachverständige sich erweisen, welche wissen, wo Zirbelnüsse reifen und wie sie gediehen sind.

»Im Sommer«, so schildert mein verehrter Freund, »wenn die Eichhörnchen des Burejagebirges ihr glattes, kurzes Haar schwarz tragen und die lebensfrischen paarig in die Dickichte der Wälder sich zurückziehen, um im friedlichen Neste, welches zwischen dem knorrig abstehenden Aste am Tannenstamme gebaut wurde, die Jungen zu erziehen, schweifen einzelne Eichhörnchen, nicht gefesselt durch Familiensorgen, von Westen nach Osten vordringend, in den Uferwäldern des Gebirges umher. Ihre Füße sind abgenutzt, die Sohlen- und Zehenschwielen sehr groß, kahl und mit Blut unterlaufen. Sie kamen aus der Ferne und ließen sich durch größere, waldentblößte Niederungen nicht abhalten. Diese vereinzelten Thiere machen die Vorstudien: sie sind auf regelrechten Erkundigungsreisen begriffen. Im August kehren sie von den untersuchten Thalhöhen zurück; sie wissen, wie es dort um die Zirbelzapfen bestellt ist. Ihrem Geheiße folgend, sehen wir nach Monatsfrist, Ende Septembers, die Zirbelbestände sich beleben, bald mehr, bald weniger, bald stellenweise gar nicht, bald in einzelner Gruppirung, gleichsam als Insulaner in dichtesten Haufen.

»In dem zum rechten Ufer des Amur mündenden Uthale des Burejagebirges wurden 1856 in Zeit von vier Tagen von den Hunden drei Eichhörnchen auf die Jurten der Birar-Tungusen gejagt; im darauf folgenden Jahre waren diese Sommerwanderer viel häufiger. Auf den ziemlich trockenen Sommer des Jahres 1857, welcher das Reifen der Zirbelnüsse begünstigte, folgte ein feuchter Herbst, in welchem die Eichhörnchen in so großer Anzahl zu gewissen Thalhöhen drängten, daß ich mit meinem Tungusen an einem Tage ihrer siebenundachtzig erlegen konnte. Im Jahre 1858, dessen Sommer ein feuchter war, so daß die Zirbelzapfen an Fäule litten, folgten den durchwandernden Eichhörnchen im Herbste nur wenige, so daß etwa zwanzig die höchste Tagesbeute eines Schützen war. Und im Jahre 1852 wurden Gebirge am Südwestwinkel des Baikals, welche bis dahin reich an Pelzthieren waren, in so bedeutendem Grade durch die stattfindenden Auswanderungen entvölkert, daß die meisten Jäger nach Süden ziehen mußten, um in bessere Jagdgebiete zu gelangen.

»Wenngleich die Eichhörnchen im Herbste ziemlich allgemein, oft in angestrengten Märschen, weite Strecken zurücklegen, trifft man doch selten größere Mengen von ihnen dicht beisammen. Sie rücken nicht wie die Lemminge in wohlgeordneten Zügen vor, sondern schweifen in leicht gruppirten und vertheilten Haufen über Berg und Thal, bis der Ort des Rastens gefunden ist. Es gehört zu den seltensten Ereignissen, daß sie, sich näher aneinander drängend, in großen Zügen in der einmal eingeschlagenen Richtung vordringen. Dies geschah im Herbste des Jahres 1847 bei Krasnojarsk, wo viele tausende von ihnen durch den breiten Jeniseistrom schwammen und in den Straßen der Stadt selbst todtgeschlagen wurden.«

Nach Raddes Beobachtungen hält die wandernden Eichhörnchen weder Lahmheit noch ein schwer zu überwindendes Hindernis auf. Einige der von ihm untersuchten Thiere hatten eiternde Wunden an den Füßen und wanderten doch; viele wurden später von ihm ertrunken und im Amur treibend gesehen, da sie selbst bei Eisgange es noch unternehmen, über den breiten und reißenden Strom zu setzen.

Bei Einbruch der Nacht zieht sich das an einem Orte ständig lebende Eichhorn nach seinem Neste zurück und schläft dort, so lange es finster ist, weiß sich aber auch im Dunkeln zu helfen. Lenz ließ sich einmal nachts von zwei Tagelöhnern eine hohe Leiter in den Wald tragen und an einen Baum lehnen, auf welchem sich ein Nest mit jungen Eichhörnchen befand. Alles geschah so leise als möglich. Die Laterne blieb unten bei den Leuten, und Lenz stieg hinauf. Sobald er das Nest mit der Hand berührte, fuhren die Inwohner mit Windeseile heraus, etwa zwei am Baume in die Höhe, eins am Stamme hinunter, eins durch die Luft zu Boden, und im Nu war alles um ihn her wieder still.

Die Stimme des Eichhorns ist im Schreck ein lautes »Duck, duck«, bei Wohlbehagen und bei gelindem Aerger ein merkwürdiges, nicht gut durch Silben auszudrückendes Murren, oder, wie Dietrich aus dem Winckell und Lenz noch besser sagen, ein Murxen. Besondere Freude oder Erregung drückt es durch Pfeifen aus.

Alle Sinne, zumal Gesicht, Gehör und Geruch, sind scharf; doch muß auch, weil sich sonst die Vorempfindung des Wetters nicht erklären ließe, das Gefühl sehr, und ebenso, von Beobachtungen an Gefangenen zu schließen, der Geschmack entschieden ausgebildet sein. Für die geistige Begabung sprechen das gute Gedächtnis, welches das Thier besitzt, und die List und Verschlagenheit, mit denen es sich seinen Feinden zu entziehen weiß. Blitzschnell eilt es dem höchsten der umstehenden Bäume zu, fährt fast immer auf der entgegengesetzten Seite des Stammes bis in den ersten Zwiesel hinan, kommt höchstens mit dem Köpfchen zum Vorschein, drückt und verbirgt sich soviel als thunlich, und sucht so unbemerkt als möglich seine Rettung auszuführen.

Aeltere Eichhörnchen begatten sich zum ersten Male im März, jüngere etwas später. Ein Weibchen versammelt um diese Zeit oft zehn oder mehr Männchen um sich, und diese bestehen dann in Sachen der Liebe blutige Kämpfe miteinander. Wahrscheinlich wird auch hier dem tapfersten der Minne Sold: das Weibchen ergibt sich dem stärkeren, hängt ihm vielleicht sogar eine Zeitlang mit treuer Liebe an. Vier Wochen nach der Paarung wirft es in dem bestgelegensten und am weichsten ausgefütterten Neste drei bis sieben Junge, welche ungefähr neun Tage lang blind bleiben und von der Mutter zärtlich geliebt werden. Baumhöhlen scheinen die bevorzugtesten Wochenbetten abzugeben; nach Lenz nisten die Weibchen auch in Staarkübeln, welche nahe am Walde auf Bäumen hängen und vorher ordentlich ausgepolstert und mit einem bequemen Eingange versehen werden, indem die Mutter das enge Flugloch durch Nagen hinlänglich erweitert. »Ehe die Jungen geboren sind und während sie gesäugt werden«, sagt Lenz, »spielen die Alten lustig und niedlich um das Nest herum. Schlüpfen die Jungen aus dem Neste hervor, so wird etwa fünf Tage lang, wenn das Wetter gut ist, gespielt, gehuscht, geneckt, gejagt, gemurxt, gequiekst: dann ist plötzlich die ganze Familie verschwunden und in den benachbarten Fichtenwald gezogen.« Bei Beunruhigung trägt, wie Knaben recht gut wissen, die Alte ihre Jungen in ein anderes Nest, oft ziemlich weit weg. Man muß daher, wenn man Junge ausnehmen will, vorsichtig sein, und darf sich nie beikommen lassen, ein Nest, in denen man ein Wochenbett vermuthet, zu untersuchen, ehe man die Jungen ausnehmen kann. Nachdem dieselben entwöhnt worden sind, schleppt ihnen die Mutter, vielleicht auch der Vater, noch einige Tage lang Nahrung zu; dann überläßt das Elternpaar die junge Familie ihrem eigenen Schicksale und schreitet zur zweiten Paarung. Die Jungen bleiben noch eine Zeitlang zusammen, spielen hübsch miteinander und gewöhnen sich sehr schnell an die Sitten der Eltern. Im Juni hat die Alte bereits zum zweiten Male Junge, gewöhnlich einige weniger als das erste Mal; und wenn auch diese soweit sind, daß sie mit ihr herumschweifen können, schlägt sie sich oft mit dem früheren Gehecke zusammen, und man sieht jetzt die ganze Bande, manchmal zwölf bis sechszehn Stück, in einem und demselben Waldestheile ihr Wesen treiben.

Ausgezeichnet ist die Reinlichkeit des Hörnchens: es leckt und putzt sich ohne Unterlaß. Weder seine noch seiner Jungen Losung legt es im Neste oder im Nachtlager, vielmehr immer unten am Stamme des Baumes ab. Aus diesem Grunde eignet sich das Eichhorn besonders zum Halten im Zimmer. Man nimmt zu diesem Zwecke die Jungen aus, wenn sie halb erwachsen sind, und füttert sie mit Milch und Semmel groß, bis man ihnen Kernnahrung reichen kann. Hat man eine säugende Katze von gutmüthigem Charakter, so läßt man durch diese das junge Hörnchen groß säugen; es erhält durch jene eine Pflege, wie man selbst sie ihm niemals gewähren kann. Ich habe bereits auf Seite 471 des ersten Bandes mitgetheilt, wie gern sich die gutgeartete Katze solcher Pflege unterzieht, und wiederhole, daß man nichts schöneres sehen kann, als zwei so verschiedene Thiere in solch innigem Zusammenleben.

In der Jugend sind alle Hörnchen muntere, lustige und durchaus harmlose Thierchen, welche recht gern sich hätscheln und schmeicheln lassen. Sie erkennen und lieben ihren Pfleger und bekunden eine gewisse Gelehrigkeit, indem sie dem Rufe folgen. Leider werden fast alle, auch die zahmsten, mit zunehmendem Alter tückisch oder wenigstens bissig, und zumal im Frühjahre, während der Zeit der Paarung, ist ihnen nie recht zu trauen. Freies Umherlaufen im Hause und Hofe darf man ihnen nicht gestatten, weil sie alles mögliche beschnuppern, untersuchen, benagen und verschleppen; man hält sie deshalb in einem Käfige, welcher innen mit Blech ausgeschlagen ist, damit er nicht allzuschnell ein Opfer der Nagezähne werde. Bedingung für ihr Wohlbefinden ist, daß sie ihre Nagezähne an anderen Stoffen abstumpfen können, weil jene sonst übereinander wegwachsen und es ihnen ganz unmöglich machen, Nahrung zu zerkleinern oder überhaupt zu fressen. Man gibt ihnen deshalb unter ihr Futter viele harte Dinge, namentlich Nüsse und Tannenzapfen oder auch Holzkugeln und Holzstückchen; denn gerade die Art und Weise, wie sie fressen, gewährt das Hauptvergnügen, welches die gefangenen überhaupt bereiten. Zierlich ergreifen sie die ihnen vorgehaltene Nahrung mit den beiden Vorderhänden, suchen sich schnell den sichersten Platz aus, setzen sich nieder, schlagen den Schwanz über sich, sehen sich, während sie nagen, schlau und munter um, putzen Maul und Schwanz nach gehaltener Mahlzeit und hüpfen lustig und hübsch in affenartigen Sätzen hin und her. Dieses muntere Treiben und die außerordentliche Reinlichkeit stellen sie mit Recht zu den angenehmsten Nagern, welche man gefangen halten kann.

In dem Edelmarder hat das Eichhorn seinen furchtbarsten Feind. Dem Fuchse gelingt es nur selten, ein Hörnchen zu erschleichen, und Milanen, Habichten und großen Eulen entgeht es dadurch, daß es, wenn ihm die Vögel zu Leibe wollen, rasch in Schraubenlinien um den Stamm klettert. Während die Vögel im Fluge natürlich weit größere Bogen machen müssen, erreicht es endlich doch eine Höhlung, einen dichten Wipfel, wo es sich schützen kann. Anders ist es, wenn es vor dem Edelmarder flüchten muß. Dieser mondsüchtige Gesell klettert genau ebensogut wie sein Opfer und verfolgt letzteres auf Schritt und Tritt, in den Kronen der Bäume ebensowohl wie auf der Erde, kriecht ihm sogar in die Höhlungen, in welche es flüchtet, oder in das dickwandige Nest nach. Unter ängstlichem Klatschen und Pfeifen flieht das Eichhorn vor ihm her, der gewandte Räuber jagt hinter ihm drein, und beide überbieten sich förmlich in prachtvollen Sprüngen. Die einzige Möglichkeit der Rettung für das Eichhorn liegt in seiner Fähigkeit, ohne Schaden vom höchsten Wipfel der Bäume herab auf die Erde zu springen und dann schnell ein Stück weiter fortzueilen, einen neuen Baum zu gewinnen und unter Umständen das alte Spiel nochmals zu wiederholen. Man sieht es daher, wenn der Edelmarder es verfolgt, so eifrig als möglich nach der Höhe streben und zwar regelmäßig in den erwähnten Schraubenlinien, bei denen ihm der Stamm doch mehr oder weniger zur Deckung dient. Der Edelmarder klimmt eifrig hinter ihm drein, und beide steigen wirklich unglaublich schnell zur höchsten Krone empor. Jetzt scheint der Marder es bereits am Kragen zu haben – da springt es in gewaltigem Bogensatze von hohem Wipfel weg in die Luft, streckt alle Gliedmaßen wagerecht von sich ab und saust zum Boden nieder, kommt hier wohlbehalten an und eilt nun ängstlich, so rasch als es kann, davon, um wo möglich ein besseres Versteck sich auszusuchen. Das vermag ihm der Edelmarder doch nicht nachzuthun; demungeachtet fällt es diesem doch bald zur Beute, da er so lange jagt, bis das Opfer aus Erschöpfung geradezu ihm sich preisgibt. Junge Eichhörnchen sind weit mehr Gefahren ausgesetzt als die alten. Eben ausgeschlüpfte kann, wie ich aus eigener Erfahrung versichern darf, sogar ein behender Mensch kletternd einholen. Wir suchten als Knaben solche Junge auf und stiegen ihnen auf die Bäume nach, und mehr als einmal wurde die Gleichgültigkeit, mit welcher sie uns nahekommen ließen, ihr Verderben. Sobald wir den Ast, auf welchem sie saßen, erreichen konnten, waren sie verloren. Wir schüttelten den Ast mit Macht auf und nieder, und das erschreckte Hörnchen dachte gewöhnlich bloß daran, sich recht fest zu halten, um nicht herabzustürzen. Nun ging es weiter und weiter nach außen, immer schüttelnd, bis wir mit raschem Griffe das Thierchen fassen konnten. Auf einen Biß mehr oder weniger kam es uns damals nicht an, weil uns unsere gezähmten ohnehin genugsam mit solchen begabten. Letztere fing ich, wenn sie sich freigemacht hatten und entflohen waren, stets auf die geschilderte Weise wieder ein.

An der Lena leben die Bauern vom Anfang März bis Mitte April ganz für den Eichhornsfang, und mancher stellt dort über tausend Fallen. Diese bestehen aus zwei Bretern, zwischen denen ein Stellholz sich befindet, an welchem ein Stückchen gedörrter Fisch befestigt ist. Berührt das Eichhorn diese Lockspeise, so wird es von dem oberen Brete erschlagen. Die Tungusen schießen es mit stumpfen Pfeilen, um das Fell nicht zu verderben, oder gebrauchen engläufige Büchsen mit Kugeln von der Größe einer Erbse, und tödten es durch Schüsse in den Kopf. Nach mündlichen Mittheilungen Radde's ist die Eichhörnchenjagd in Südostsibirien ebenso unterhaltend als aufregend. Die Menge des Wildes befriedigt und belohnt den Jäger, und die außerdem in den Waldungen hausenden Thiere, beispielsweise Tiger und Bär, erhalten ihn noch außerdem fortwährend in Spannung. Das Fell des Eichhorns gilt schon in den Waldungen Sibiriens 10 bis 15 Kopeken, in den ersten Stapelplätzen, wie in Irkutsk, bereits das Doppelte dieser Summe. Die schönsten Felle kommen aus Sibirien und Lappland und sind im Handel unter dem Namen »Grauwerk« bekannt. Der Bauchtheil heißt gewöhnlich »Veh-« oder »Feh-Wamme« und gilt für eine kostbare Pelzwaare, mit deren Handel sich eine große Zahl von Menschen beschäftigt. Aus Rußland allein werden jährlich über zwei Millionen Grauwerkfelle ausgeführt; die meisten gehen nach China. Außer dem Felle verwendet man die Schwanzhaare zu guten Malerpinseln. Das weiße, zarte, wohlschmeckende Fleisch wird von Sachkennern überall gern gegessen.

Die Alten wähnten, im Gehirn und Fleisch kräftige Heilmittel zu besitzen, und unter dem Landvolke besteht noch heutzutage hier und da der Glaube, daß ein zu Pulver gebranntes männliches Eichhorn das beste Heilmittel für kranke Hengste, ein weibliches für kranke Stuten gäbe. Manche Gaukler und Seiltänzer sollen in dem Wahne leben, durch den Genuß des gepulverten Gehirns vor Schwindel sicher zu sein, und deshalb dem Hörnchen oft nachstellen, um sich bei ihren gefährlichen Sprüngen zu sichern. Doch ist die Verfolgung, welche das Thier bei uns seitens des Menschen erleidet, kaum in Anschlag zu bringen. Man hegt es, seiner Niedlichkeit und Munterkeit halber, viel mehr, als es verdient. Vergleicht man den Nutzen, welchen es durch gelegentliches Aufzehren von Maikäfern und anderen schädlichen Kerbthieren sowie durch von ihm nicht beabsichtigtes Anpflanzen von Eichen, infolge der von ihm verschleppten Eicheln, bringen kann, mit dem Schaden, den es durch Abbeißen junger Triebe und Knospen, Benagen der Rinde und Plündern der Früchte unseren Nutzpflanzen, oder durch seine räuberischen Gelüste den hegenswerthen Vögeln zufügt, so wird man es zu den schädlichen Thieren zählen und mindestens streng beaufsichtigen müssen.

»So niedlich das Thierchen«, sagen die Gebrüder Müller trefflich und wahr, »den Augen des vorübergehenden Beobachters in unseren Wäldern, Hainen und Lustgärten sich darstellt, so schädlich erscheint es in den tiefer blickenden des Forschers und Kenners seiner Nahrungsweise: denn diese ist nur eine zerstörende. Im Frühjahre und Vorsommer verübt es die größten Beschädigungen bei Holzwüchsen. Nach unseren Beobachtungen beißt das Eichhörnchen eine Menge Seiten- und Wipfeltriebe an jungen Kiefern und Fichten ab, so daß es deren Wachsthum empfindlich hemmt, deren Ausbildung zu regelmäßigen Stämmen entweder sehr beeinträchtigt oder ganz verhindert. Dieses Entwipfeln kann sich über eine beträchtliche Strecke Waldes in mehreren Gemarkungen ausdehnen und Nadelholz-Stangenorte bis zu fünf Meter Höhe treffen. Die Ursache dieser Beschädigung ist immer Mangel an hinreichender Nahrung. Auch geht das Eichhörnchen den Knospen hauptsächlich im Frühjahre nach, weil diese dann durch den Saftandrang nahrungsreicher und verlockender werden. Die Liebhaberei des Thieres für den Bildungssaft des Holzes bekundet sich so recht deutlich an den Ringeln der Stämmchen. Es zernagt an Fichten, Lärchen, Edeltannen und Föhren den Rindenkörper schraubenförmig oder platzweise in Rechteckform, so daß hierdurch namentlich junge Nadelholzstämmchen regelmäßig eingehen. Nur das Eichhörnchen allein ist ferner der Urheber der sogenannten Absprünge, über welche man soviel gefaselt hat, indem man sie bald als Unbilden der Kreuzschnäbel, bald als eine Folge von Wind- und Sturmschäden, ja sogar, wie der alte Bechstein naiv meint, als die von dem andrängenden Safte abgestoßenen Triebe betrachtete. Besonders in stillen Morgenstunden beißt das Thier die einjährigen Triebe an Fichten ab, diese seine Beschädigungen in unzähligen den Boden unter den Stämmen oft dicht bedeckenden Trieben verrathend.«

Taguan.

Rechnet man hierzu die obenerwähnte Raubsucht und das abscheuliche Nestplündern, welches von dem Eichhörnchen mit ebensoviel Geschicklichkeit als Gier geübt wird, so wird man den Gebrüdern Müller wohl recht geben müssen, wenn sie das Thier als ein in jeder Hinsicht schädliches bezeichnen und ernstlich mahnen, seine Verminderung sich angelegen sein zu lassen.

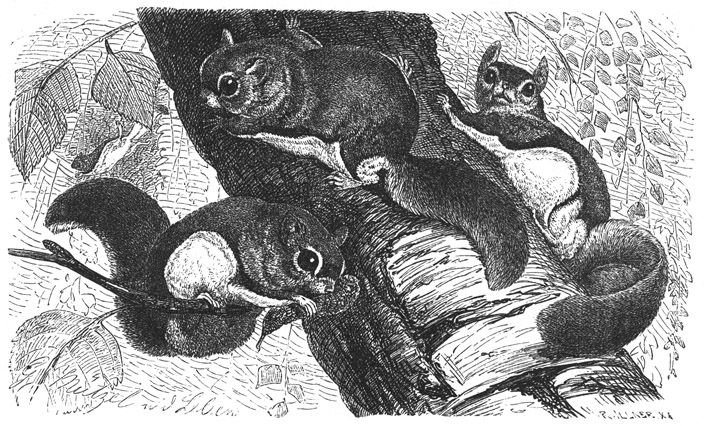

An die Taghörnchen reihen die nächtlich lebenden Flug- oder Flatterhörnchen ( Pteromys ) sich an. Sie unterscheiden sich von jenen hauptsächlich dadurch, daß ihre Beine und Füße durch eine breite Flatterhaut verbunden werden. Diese, ein Fallschirm, welcher die Flughörnchen befähigt, mit Leichtigkeit sehr bedeutende Sprünge in schiefer Richtung von oben nach unten auszuführen, besteht aus einer derben Haut, welche an den vorderen und hinteren Gliedmaßen und zu beiden Seiten des Leibes befestigt und auf der Rückenseite dicht, auf der Bauchseite aber dünn und spärlich behaart ist. Ein knöcherner Sporn an der Handwurzel stützt das vordere Ende der Flatterhaut noch besonders. Der Schwanz dient als kräftiges Steuerruder und ist immer stark, bei den verschiedenen Arten jedoch nicht in derselben Weise, bei der einen Gruppe nämlich einfach buschig, bei der anderen zweizeilig behaart. Hierzu kommen geringe Unterschiede im Zahnbaue. Die rundschwänzigen Flugeichhörnchen, welche Einige als besondere Sippe ansehen, zeichnen sich durch den eigenthümlichen Bau ihrer kleinen, abgerundeten und verschmälerten Backenzähne aus, während die Arten mit zweizeiligem Schwanze das Gebiß der echten Eichhörnchen besitzen. Beide Gruppen, welche wir in eine Sippe vereinigen, sind über die nördliche Erdhälfte verbreitet und im Vergleiche zu den übrigen Gattungen der Familie arm an Arten.

Der Taguan ( Pteromys Petaurista, Sciurus Petaurista), das größte Mitglied der ganzen Familie, kommt in seinen Körperverhältnissen einer Hauskatze fast gleich; seine Leibeslänge beträgt 60 Centim., die des Schwanzes 55 Centim. und die Höhe am Widerrist 20 Centim. Der Leib ist gestreckt, der Hals kurz, der Kopf verhältnismäßig klein und die Schnauze zugespitzt. Die Ohren sind kurz und breit, aufrechtstehend und oft in eine Spitze auslaufend, die weit vortretenden Augen groß. Die hinteren Beine sind deutlich länger als die vorderen; jene haben fünf, diese vier Zehen, welche, die mit plattem Nagel bekleidete Daumenwarze ausgenommen, kurze, krumme und spitzige Krallen tragen. Die Flatterhaut beginnt an den Vorderbeinen, zieht sich an den Seiten des Leibes hinab und heftet sich an den Hinterbeinen an, von wo aus sie sich noch in einer kleinen Hautfalte gegen den Schwanz hin verlängert. In der Ruhe wird sie an den Leib angezogen und tritt bloß da lappenähnlich vor, wo sie durch den spornartigen Knochen an der Handwurzel gestützt wird. Der lange und schlaffe Schwanz ist sehr dick und buschig behaart, der Pelz auf dem Körper und den Gliedmaßen dicht, kurz und anliegend, auf der Rückenseite rauher als auf der Unterseite und am Schwanze; die Flatterhaut erscheint wegen der kurzen, feinen Härchen an ihrem Rande wie mit Fransen besetzt. Hinter den Ohren verlängern sich einzelne Haare zu einem Busche, und auf der Wange befindet sich eine mit Borsten besetzte Warze. Die Schnurrhaare sind mäßig lang, aber steif. Wie bei allen nächtlich lebenden Thieren stehen einige dieser Fühlhörner über den Augen, um das wichtige Sinneswerkzeug zu schützen. Auf der Oberseite des Kopfes, dem Rücken und an der Schwanzwurzel wird die Färbung des Pelzes, ein Gemisch von Grau und Schwarz, dadurch hervorgebracht, daß einzelne Haare ganz schwarz, andere an der Spitze weißgrau aussehen; die Seiten des Kopfes und der Streifen, welcher sich vom Nacken gegen die Vorderbeine zieht, sind entweder ebenso gefärbt wie die Oberseite oder röthlichkastanienbraun; das Gesicht ist vorn schwarz, das Ohr hellbraun, und der Hauptbusch hinter demselben dunkelbraun. Auf der ganzen Unterseite hat der Pelz eine schmuzig weißgraue Färbung, welche in der Mitte des Leibes etwas heller wird. Die Flatterhaut ist oben schwarzbraun bis kastanienbraun, lichtaschgrau gerandet, unterseits grau, etwas ins Gelbliche fallend. Die Beine sind röthlichkastanienbraun oder röthlichschwarz; der Schwanz ist schwarz.

Das Festland von Ostindien, und zwar Malabar und Malakka sowie Siam, sind die ausschließliche Heimat des Taguans; denn die auf den Sundainseln vorkommenden Flugeichhörner gelten als ihm zwar sehr verwandte, aber doch hinreichend unterschiedene Arten. Der Taguan lebt nur in den dichtesten Wäldern und beständig auf Bäumen, einzeln oder paarweise mit seinem Weibchen. Bei Tage schläft er in hohlen Bäumen, nachts kommt er hervor und klettert und springt mit außerordentlicher Schnelligkeit, Gewandtheit und Sicherheit in den Baumkronen umher oder in sehr weiten Sätzen nach benachbarten Bäumen, immer von oben nach unten. Dabei breitet er seine Füße wagerecht und spannt hierdurch die Flatterhaut zu einem weiten Fallschirme aus. Der Schwanz wird als Steuerruder benutzt und befähigt das Thier, durch plötzliches Wenden die Richtung seines Fluges mitten im Sprunge zu verändern. Man versichert, daß die Schnelligkeit seiner Sprünge wie überhaupt seiner Bewegungen außerordentlich groß sei, so daß ihnen das Auge kaum folgen könne. Unter seinen Sinnen sind Gehör und Gesicht ziemlich ausgebildet, die übrigen aber weit unvollkommener entwickelt. In seinem geistigen Wesen unterscheidet er sich wesentlich von den eigentlichen Eichhörnchen. Er hat weit weniger Verstand und ist noch viel furchtsamer und scheuer als seine den Tag liebenden Verwandten. Das geringste Geräusch erfüllt ihn mit Entsetzen und bewegt ihn zur eiligsten Flucht. Infolge dieser Vorsicht und Scheu sichert er sich so ziemlich vor den Angriffen der kletternden Raubthiere seiner Klasse; den größeren Eulen aber mag er oft genug zum Opfer fallen: sie fangen ihn, trotz seines raschen Fluges, mitten im Sprunge, und ihnen gegenüber ist das verhältnismäßig schwache Thier wehrlos.

Bei der Seltenheit des Taguan fehlen genaue Beobachtungen über sein Leben. Die wenigsten Reisenden thun seiner Erwähnung, und auch die Eingeborenen wissen nur sehr kärglich über ihn zu berichten. Von einer verwandten, in China lebenden Art erzählt Swinhoe. Kamphersammler hatten auf einem hohen, alten Baume ein großes Nest bemerkt und den Baum gefällt. Beim Niederstürzen wurde das Nest weggeschleudert, und zwei große Flugeichhörnchen sprangen heraus, um auf einem benachbarten Baume Zuflucht zu suchen. In dem umfangreichen, gegen einen Meter im Durchmesser haltenden, aus dürren Zweigen errichteten, mit Gras ausgefütterten und mit einem seitlichen Eingange versehenen Neste fanden die Leute ein lebendes Junges und bemächtigten sich seiner. Auf das Schreien desselben kam die Mutter herbei und wurde erlegt, während das zweite alte Flughörnchen, wohl das Männchen, nachdem es das Geschick seines Genossen gesehen, flüchtete und sich nicht nahe kommen ließ, vielmehr von einem Zweige zum anderen sprang und schwebte und endlich im tiefen Walde verschwand. Aus dem Leibe des getödteten Weibchens bereiteten sich die Leute eine nach ihrer Ansicht äußerst schmackhafte Mahlzeit. Das Junge, welches wie ein Meerschweinchen quiekte, wurde Swinhoe gebracht und von ihm mit Milch genährt, saugte diese auch begierig auf, ging jedoch ein, noch ehe es seine Augen geöffnet hatte. Später erhielt Swinhoe auch ein altes lebendes Männchen, hielt es einige Zeitlang im Käfige und ernährte es mit Früchten. Es war ein überaus wüthendes Geschöpf, welches jede Annäherung mit scharfen und ärgerlichen Schreien von sich zu weisen suchte, dabei in eine Ecke des Käfigs sich zurückzog und mit grimmigen Blicken boshaft nach der Hand des Pflegers fuhr, sobald dieser in seine Nähe kam. Die rundsternigen dunklen Augen hatten einen grünlichen Schein und ließen es sofort als Nachtthier erkennen. Auch der gefangene Taguan wird als ein langweiliges wenig versprechendes Geschöpf geschildert. Er fordert eine sorgfältige Pflege, schläft bei Tage und lärmt bei Nacht um so ärger in seinem Käfige umher, zernagt alles Holzwerk, welches ihm den Ausgang hindert, bleibt immer scheu und geht meist nach wenigen Tagen oder Wochen zu Grunde, selbst wenn man ihm soviel als möglich passende Nahrung reicht.

Der Norden beherbergt Flughörnchen mit zweizeiligem, behaartem, langem, buschigem Schwanze. Von ihnen besitzen auch wir eine Art, das Flatterhörnchen, Ljutaga der Russen, Umki oder Omké der ostsibirischen Völkerschaften ( Pteromys volans, Sciurus rotans, Pteromys und Sciuropterus sibiricus), welches den nördlichen Theil von Osteuropa und fast ganz Sibirien bewohnt. Das Thier ist bedeutend kleiner als unser Eichhörnchen, sein Leib mißt bloß 16 Centim. in die Länge, der Schwanz nur 10 Centim. oder mit den Haaren 13 Centim., und das Gewicht eines erwachsenen Thieres übersteigt selten elf Loth. Der dichte und weichhaarige, seidenweich anzufühlende Pelz ist im Sommer auf der Oberseite fahlbraun, auf der Flughaut und der Außenseite der Beine dunkler graubraun, unten weiß und am Schwanze oben fahlgrau, unten lichtrostfarbig. Alle Haare der Oberseite sind am Grunde schwarzgrau und an der Spitze merklich lichter, die der Unterseite dagegen einfarbig weiß. Im Winter verlängert, verdichtet und lichtet sich der Pelz, und die Oberseite nebst dem Schwanze sieht alsdann silbergrau aus, obgleich die Haare ihre Wurzelfärbung nicht verändern.

Das Flatterhörnchen bewohnt größere Birkenwälder oder gemischte Waldungen, in denen Fichten, Föhren und Birken miteinander abwechseln. Letztere Bäume scheinen ihm Lebensbedürfnis zu sein, und hierauf deutet auch die Färbung seines Pelzes, welche im ganzen ebensosehr der Birkenrinde gleicht wie die Färbung unseres Hörnchens der Rinde der Föhren und Fichten. Es wird immer seltener und ist schon aus vielen Gegenden, in denen es früher recht häufig war, fast gänzlich verdrängt worden, kommt jedoch vielleicht öfterer[???] vor, als man glaubt. O. von Löwis schreibt mir, daß es noch gegenwärtig in alten einsamen Waldungen Livlands gefunden, immer aber nur selten beobachtet wird. In Rußland tritt es häufiger auf, und in Sibirien ist es, laut Radde, auf geeigneten Oertlichkeiten, d. h. da, wo Birke und Lärche vorkommen, nirgends selten, läßt sich auch in der Nähe der Ansiedelungen sehen oder kommt selbst bis in die Gärten hinein. Wie der Taguan lebt es einzeln oder paarweise und zwar beständig auf Bäumen. In hohlen Stämmen oder in Nestern, wie eine Haselmaus zusammengerollt und den Schwanz um sich geschlagen, verschläft es den Tag. Mit Eintritt der Dämmerung kommt es hervor und beginnt nun ein reges Leben. Es ist in seinen Bewegungen ebenso gewandt wie die Taghörnchen, klettert vortrefflich, springt behend von Ast zu Ast und setzt mit Hülfe seiner ausgespannten Flatterhaut über Entfernungen von 20 bis 30 Meter. Um solche Entfernungen zu durchmessen, steigt es bis zur höchsten Spitze des Wipfels empor und springt von dort aus auf niedere Aeste der Bäume, welche es sich auserwählt hat. Auf dem Boden ist es eben so unbehülflich und unsicher als auf den Bäumen gewandt und schnell. Sein Gang ist schwankend, und die weite Flughaut, welche faltig zu beiden Seiten des Leibes herabhängt, macht ihm beim Laufen viel zu schaffen.

Die Nahrung besteht aus Nüssen und Baumsamen verschiedener Art, Beeren, Knospen, Sprößlingen und Kätzchen der Birken; im Nothfalle begnügt sich das Thier aber auch mit den jungen Trieben und Knospen der Fichten. Beim Fressen sitzt es, wie unser Eichhörnchen, aufrecht und bringt das Futter mit den Vorderpfoten zum Munde. Ueberhaupt ähnelt es in seinen Eigenschaften unserem Eichkätzchen, nur daß es ein Nachtthier ist. Sehr reinlich, wie die ganze Verwandtschaft, putzt es sich beständig und legt auch seinen Unrath bloß am Boden ab. Mit Eintritt der Kälte verfällt es in einen unterbrochenen Winterschlaf, indem es bei kalten Tagen schläft, bei milderen aber wenigstens ein paar Stunden umherläuft und Nahrung sucht. Es hat sich dann gewöhnlich eines seiner alten Nester zurechtgemacht oder den Horst eines Vogels zur Schlafstätte hergerichtet. Sein eigenes Nest legt es in hohlen Bäumen an, so hoch als möglich über dem Boden. Die ganze Höhlung füllt es mit zartem Moose oder mit Mulm aus, und mit denselben Stoffen verwahrt und verstopft es auch den Eingang. In solchem Neste bringt es im Sommer seine zwei bis drei Jungen zur Welt. Diese werden nackt und blind geboren und bleiben ziemlich lange Zeit unbehülflich und pflegebedürftig im hohen Grade. Während des Tages hüllt sie die Mutter in ihre Flatterhaut ein, um sie zu erwärmen und zugleich bequem säugen zu können; bei ihren nächtlichen Ausgängen bedeckt sie die Brut sorgsam mit Moos. Etwa sechs Tage nach ihrer Geburt brechen die Nagezähne hervor, doch erst zehn Tage später öffnen sie die bisher geschlossenen Aeuglein, und dann beginnt auch das Haar auf ihrem Leibe zu sprossen. Später nimmt sie die Alte mit sich in den Wald, kehrt aber nach langer Zeit zu demselben Neste zurück, um während des Tages dort Ruhe und Schutz zu suchen. Im Herbst bauen oft viele ein einziges großes Nest, in welchem sie gemeinschaftlich wohnen.

Obgleich das dünnhäutige, weichhaarige Fell bloß ein schlechtes Pelzwerk liefert, welches nur die Chinesen verwerthen, stellt man dem Thiere nach und tödtet es jeden Winter in Menge. Es geht ziemlich leicht in Schlingen und zur Winterzeit in Fallen, welche man mit seiner Lieblingsnahrung geködert hat. Sein am Fuße der Bäume oft in großer Menge angehäufter, dem Mäusemist ähnlicher Unrath verräth es leicht seinen Verfolgern.

Gefangene, welche Löwis hielt, wurden ungewöhnlich rasch zahm und zutraulich, setzten sich furchtlos auf den Arm, ließen gern sich streicheln und sahen dabei den Pfleger mit ihren auffallend großen und schönen, schwarzen Nachtaugen vertrauensvoll an, fraßen Haselnüsse aus der Hand, verschmähten jedoch die ihnen gereichten Baumknospen verschiedener Art gänzlich. »Anfangs«, schreibt mir Löwis, »hatte ich sie in einem Drahtkäfige eingesperrt, später ließ ich sie in einem Zimmer frei umherlaufen und klettern. Als aber eines Tages mein Vater plötzlich in das Zimmer trat, erschrak das eine und warf sich, geblendet oder angezogen durch das im Ofen flackernde Feuer, mit ausgespannter Flatterhaut vom Fenster aus in die Oeffnung des Ofens. Obgleich es sogleich hervorgeholt ward, hatte es sich doch so verletzt, daß ich es aus Mitleid umbrachte. Das zweite wurde ein Opfer der Wissenschaft: Grube, dem ich es sandte, tödtete es, um es zu zergliedern.«

Auch ich erhielt einmal ein lebendes Flatterhörnchen aus Rußland, hatte damals jedoch nicht Gelegenheit, es so genau zu beobachten wie später seinen nordamerikanischen Vertreter. Ich will deshalb von diesem, obwohl ich meine Beobachtungen bereits veröffentlicht habe, auch hier einiges mittheilen.

Der Assapan, wie gedachtes Flatterhörnchen in Nordamerika genannt wird ( Pteromys volucella, Sciurus und Sciuropterus volucella), beinah die kleinste, einschließlich des 10 Centim. langen Schwanzes nur 24 Centim. lange Art der Sippe, trägt ebenfalls einen überaus weichen und zarten Pelz, und ist oberseits gelbbräunlichgrau, an den Seiten des Halses lichter, auf den Pfoten silberweiß und an der ganzen Unterseite gelblichweiß, der Schwanz aschgrau mit bräunlichem Anfluge, die Flughaut schwarz und weiß gerandet, das Auge schwärzlichbraun. Das Thierchen lebt gesellig in den Wäldern des gemäßigten und warmen Nordamerika, ganz in der Weise der Ljutaga, wird aber öfter als diese gefangen, zu uns gebracht und hält die Gefangenschaft bei entsprechender Pflege jahrelang ohne ersichtlichen Nachtheil aus und schreitet im Käfige selbst zur Fortpflanzung.

Assapan ( Pteromys volucella). 1/2 natürl. Größe.

Ueber Tages liegen die Flughörnchen, so verborgen als möglich, in sich zusammengeknäuelt in ihrem Käfige. Schlaftrunken gestatten sie dem Beobachter jede Maßnahme. Von der sinnlosen Wuth eines aus dem Schlafe gestörten Siebenschläfers bemerkt man bei ihnen nichts; sie lassen sich in die Hand nehmen, drehen, wenden, besichtigen, ohne von ihrem scharfen Gebisse Gebrauch zu machen. Höchstens einen Versuch zum Entschlüpfen wagen sie, und ihr seidenweiches Fellchen ist so glatt und schlüpfrig, daß sie wie Quecksilber aus der Hand gleiten. Erst ziemlich spät nach Sonnenuntergang, selten vor neun Uhr abends, werden sie munter. Am oberen Rande des Schlafkästchens, welches man ihnen, als Ersatz ihres Nestes, nicht vorenthalten darf, wird das runde Köpfchen sichtbar, der Leib folgt, und bald sitzt eines der Thierchen in anmuthiger Eichhornstellung, die Flatterhaut in sanft geschwungener Linie halb an den Leib gezogen, halb hängen lassend, auf der schmalen Kante seiner Lagerstätte. Die kleinen, voll entfalteten Ohren spielen wie die schnurrenbesetzte Nase oder die großen dunkeln Augen, um Käfig und Umgebung zu prüfen. Wenn nichts Verdächtiges bemerkt wurde, gleitet das Flughörnchen wie ein Schatten zur Tiefe hinab, gleichviel ob an schiefer oder senkrechter Fläche, immer mit dem Kopfe voran, ohne daß man ein Geräusch wahrnimmt oder die durch die Flatterhaut größtentheils verdeckten Gliedmaßen sich bewegen sieht. An der geflochtenen Decke des Käfigs, die Oberseite nach unten gekehrt, rückt es weiter, als ginge es in gebräuchlicher Stellung auf einer ebenen Fläche; über dünne Zweige seiltänzert es mit unübertrefflicher Sicherheit und Geschicklichkeit in gleichmäßiger Eile dahin; über den Boden huscht es schneller als eine Maus; den ganzen Raum des Käfigs durchmißt es, die volle Breite der Flatterhaut entfaltend, in pfeilschnellem Sprunge und klebt einen Augenblick später, ohne auch nur einen Versuch zur Herstellung des Gleichgewichtes gemacht zu haben, auf einer Sitzstange, als sei es ein zum Aste gehöriger Knorren. Währenddem nimmt es ein Bröckchen, eine Nuß, ein Weizenkorn, einen Fleischbissen aus dem Futternapfe, trinkt, mehr schlürfend als leckend, aus dem Trinkgefäße, wäscht sich das Köpfchen mit Speichel, kämmt das Haar mit den Nägeln der Vorderfüße, glättet es sodann mit den Trittflächen der Pfötchen und dreht und wendet, streckt und beugt sich dabei, als ob die Haut ein Sack wäre, in welchem der Leib nur lose steckt. Inzwischen sind auch die Genossen ihrem Schlafkästchen entrückt und hocken und sitzen, kleben und hängen, laufen und klettern in allen nur denkbaren Stellungen eines Nagers auf Sitzstangen, an den Wänden, in Winkeln und Ecken des Käfigs.

Nachdem Hunger und Durst einigermaßen gestillt und alle Theile des Pelzes gebührend geordnet worden sind, regt sich die Lust zu freierer und spielender Bewegung. Eine kurze Weile sitzt das Flughörnchen wie überlegend auf einer und derselben Stelle. Dann folgt ein Sprung mit voll ausgebreiteter Fallhaut, quer durch die Weite des Käfigs. Einen Augenblick nur klebt es an der entgegengesetzten Wand; denn unmittelbar nach der Ankunft am Zielpunkte hat es sich rückwärts geworfen, ist, einen Zweig, eine Sitzstange benutzend, zum Ausgangspunkte zurückgekehrt und ebenso rasch irgendwo andershin geeilt. Auf und nieder, kopfoberst, kopfunterst, hin und her, oben an der Decke weg, unten auf dem Boden fort, an der einen Wand hinauf, an der anderen herab, durch das Schlafkästchen, an dem Futternapfe vorüber zum Trinkgeschirr, aus diesem Winkel in jenen, laufend, rennend, springend, gleitend, schwebend, hängend, klebend, sitzend: so wechselt das unvergleichlich behende Geschöpf von Augenblick zu Augenblick, so stürmt es dahin, als ob es tausend Gelenke zugleich regen könne, als ob es nicht eine zu überwindende Schwere gäbe. Es gehört eine länger währende und sehr scharfe Beobachtung dazu, um dem sich bewegenden Flughörnchen überhaupt folgen, die einzelnen Bewegungen desselben unterscheiden und deuten zu können, und wenn eine Gesellschaft dieser alle übrigen Kletterer beschämenden Geschöpfe durcheinander rennt, springt und schwebt, ist dies überhaupt gänzlich unmöglich. Ueberraschend wirkt namentlich die Jähheit des Wechsels von einer Bewegung zur anderen. Das Flughörnchen beendet auch das tollste Jagen jederzeit nach Ermessen und Belieben, so daß das Auge des Beobachters, bei dem Versuche ihm zu folgen, noch immer umherschweift, während es bereits wieder auf einem bleistiftdünnen Zweige sitzt, als sei es nie in Bewegung gewesen.

Unter sich höchst verträglich, anscheinend auch harmlos gutmüthig, überfallen die Flughörnchen doch ohne weiteres jedes kleine Thier, insbesondere jeden kleinen Vogel, und machen ihm ohne Gnade und Barmherzigkeit den Garaus. Angesichts einer Beute zeigen sie sich ebenso mordgierig wie Raubthiere; ihre unbeschreibliche Gewandtheit und Mordlust mögen sie also verschiedenem Kleingethier sehr furchtbar machen. Auch vor gleichgroßen Säugethieren, anderen Nagern z. B., bekunden sie keine Furcht. Der Eindringling in ihr Gehege wird zuerst berochen, dann gekratzt und gebissen, mindestens geneckt und, wenn er nicht sehr wehrhaft ist, sicherlich vertrieben. Entschiedener Muth darf ihnen also ebensowenig abgesprochen werden wie Raub- und Mordsucht. Die Thierchen sind aber so einnehmend, daß man die letztgenannten Eigenschaften über ihre sonstigen vergißt und sie demgemäß unbedenklich für die anziehendsten aller Nager erklärt.

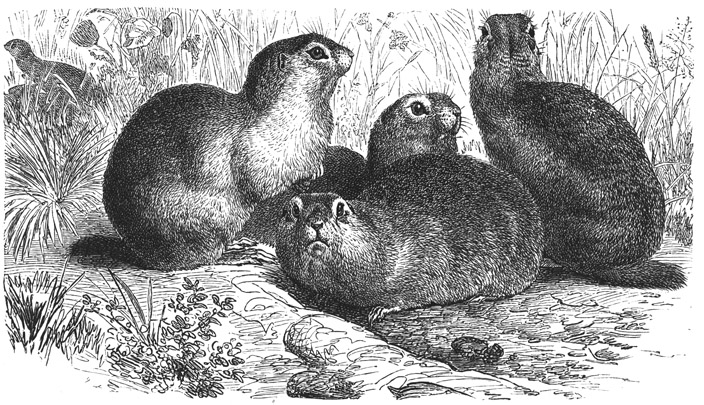

Eine erwähnenswerthe Gruppe der Familie bilden die Backenhörnchen ( Tamias). Das Vorhandensein von Backentaschen, welche bis zum Hinterhaupte reichen, und die mehr oder weniger unterirdische Lebensweise stellen sie als Mittelglieder zwischen Hörnchen und Ziseln hin; doch stimmen sie mit ersteren mehr als mit letzteren überein. Ihr Gebiß ähnelt dem der Eichhörnchen, der vordere obere Backenzahn fehlt aber beständig. Die fünfzehigen Füße und die Beine sind kürzer als bei den Hörnchen; der dünn behaarte Schwanz ist etwas kürzer als der Körper, der Pelz kurz und nicht sehr weich, auf dem Rücken gewöhnlich durch scharfe Längsstreifen ausgezeichnet. Man kennt wenige Arten, welche Osteuropa, Sibirien und Nordamerika bewohnen.

Der Burunduk oder das gestreifte sibirische Backenhörnchen ( Tamias striatus, Sciurus striatus und uthensis) ist bedeutend kleiner, aber plumper gebaut als das gemeine Eichhorn,

ohne den 10 Centim. messenden Schwanz 15 Centim. lang, und am Widerriste nicht über 5 Centim. hoch. Der längliche Kopf hat eine wenig vorstehende, rundliche und fein behaarte Nase, große, schwarze Augen und kurze, kleine Ohren; die Gliedmaßen sind ziemlich stark, die Sohlen nackt; die Daumenwarze der Vorderfüße ist mit einem kleinen Hornplättchen an der Stelle des Nagels bedeckt, der auf der Haut geringelte Schwanz ringsum schwach buschig behaart. Feine, in fünf Reihen vertheilte Schnurren stehen auf der Oberlippe, einige Borstenhaare auf den Wangen und über den Augen. Die Färbung des kurzen, rauhen, dicht anliegenden Pelzes ist am Kopfe, Halse und den Leibesseiten gelblich, untermischt mit langen, weißspitzigen Haaren; über den Rücken verlaufen der Länge nach in ungleichen Zwischenräumen fünf schwarze Binden, deren mittelste die Rückgratslinie bezeichnet; die nächsten beiden ziehen sich von den Schultern zu den Hinterschenkeln und schließen ein blaßgelbes oder auch weißgelbliches Band zwischen sich ein. Die ganze Unterseite ist graulichweiß, der Schwanz oben schwärzlich, unten gelblich; die Schnurren sind schwarz, die Krallen braun.

Hacki oder amerikanisches Backenhörnchen ( Tamias Lysteri). [3/5] natürl. Größe.

Der amerikanische Vertreter des Burunduk, vom Mejikanischen Meerbusen über alle Vereinigte Staaten verbreitet, von den Amerikanern Hacki oder Chipmuck genannt ( Tamias Lysteri, T. americanus), ist ungefähr gleich groß, im Gesichte röthlichbraun, auf Stirn und Backen dunkler gesprenkelt, im Nacken aschgrau, hinterseits rothbraun, unterseits weißlich, ein Mittelrückenstreifen dunkelbraun gefärbt, ein schmaler schwarzer Augenstreifen oben und unten weiß, ein breiter weißer Seitenstreifen beiderseits schwarzbraun eingefaßt; das dunkelbraune Schwarzhaar hat graugelbe Wurzel und weißliche Spitze, sieht unterseits aber röthlich aus.

Ein großer Theil des nördlichen Asien und ein kleines Stück Osteuropas sind die Heimat des altweltlichen Backenhörnchens. Der Wohnkreis wird etwa von den Flüssen Dwina und Kama und östlich von dem Ochotzkischen Meerbusen und dem Golf von Anadyr begrenzt. In Sibirien dehnt sich das Verbreitungsgebiet, mit Ausschluß der dauromongolischen Hochsteppen, bis zum Amur. Der Burunduk, Dschirki der Sojoten und Burjäten, Morümki der Chinesen, lebt in Wäldern, und zwar ebensowohl im Schwarzwalde wie in Birkengehölzen, am häufigsten in Zirbelkieferbeständen. Unter den Wurzeln dieser Bäume legt er sich eine ziemlich kunstlose, einfache Höhle an, welche in gabelförmiger Theilung zu dem Neste und zu einer oder zwei bis drei seitwärts liegenden Vorrathskammern führt, durch einen langen, winkeligen Gang aber nach außen mündet. Selten sind die Baue tief, weil die Feuchtigkeit des Bodens dies nicht gestattet; doch liegt in kälteren Gegenden die Lagerstelle regelmäßig tiefer, als der Frost reicht. Die Nahrung beider Thiere besteht aus Pflanzensamen und Beeren, vorzugsweise aber aus Getreidekörnern und Nüssen, von denen sie für manchen Winter zehn bis fünfzehn Pfund in den Backentaschen nach Hause schleppen und in den Vorrathskammern aufbewahren. Im Burejagebirge sind es, laut Radde, die Eicheln und die Früchte der mandschurischen Linde, welche dem Burunduk als Lieblingsspeise dienen, und von denen er bisweilen so viel sammelt, daß noch im Frühlinge der nachbleibende Vorrath von Ebern und Bären aufgegraben und verzehrt wird. An dem unteren Schilka reinigt er für seinen Bedarf sehr sorgfältig die Zirbelnüsse und bringt ihrer zwei bis drei Pfund zusammen, ebenfalls nicht selten zum Nutzen des Bären. Am Baikalsee bewohnt er mit Vorliebe Waldungen, in deren Mitte kleine Aecker gelegen sind und das Getreide, welches diese liefern, im Halme gestapelt wird. Hiervon sammelt er oft eine erhebliche Menge von Aehren ein, nicht selten bis acht Pfund derselben, welche fünf bis sechs Pfund reines Korn geben. Genau ebenso verfährt der Hacki. Man sieht ihn im Spätsommer mit vollgepfropften Backentaschen höchst eilig dahinlaufen und glaubt die Befriedigung, welche der Reichthum gewährt, ihm geradezu an den Augen absehen zu können. Nach den verschiedenen Monaten schleppt er seine mannigfaltigen Vorräthe zusammen, am meisten Buchweizen, Haselnüsse, Ahornkörner und Mais. Beide Thiere halten Winterschlaf, doch bloß einen sehr unterbrochenen, scheinen auch während des ganzen Winters der Nahrung bedürftig zu sein. Audubon, welcher im Januar einen der Baue ausgrub, fand in der Tiefe von anderthalb Meter ein großes Nest aus Blättern und Gras, in welchem drei Hackis verborgen lagen; andere schienen sich in die Seitengänge geflüchtet zu haben, als ihnen die Gräber nahe gekommen waren. Die Thiere waren zwar schlaftrunken und nicht gerade sehr lebendig, schliefen aber keineswegs nach Art unserer Winterschläfer, sondern bissen tüchtig um sich, als der Naturforscher sie ergreifen wollte. Der Hacki legt sich nicht vor dem November, der Burunduk im südlichen Sibirien zu derselben Zeit, in Mittelsibirien dagegen, wo die Fröste zeitig einsetzen, spätestens Mitte Oktobers zur Winterruhe nieder. Beide verlassen ihre unterirdischen Baue während des Winters nicht, halten aber einen Gang offen, auch bei eintretendem Thauwetter, bei welchem man wenigstens den Burunduk eifrig beschäftigt sieht, den Eingang zu seiner Höhle vor dem eindringenden Schneewasser zu schützen und sonst zu reinigen. Mit der Schneeschmelze beginnen beide ihr Leben auf der Oberfläche des Bodens. Die Jungen werden im Mai geboren; ein zweites Gehecke findet man gewöhnlich im August. Der Paarung gehen sehr heftige Kämpfe unter den betreffenden Männchen voraus: man versichert, daß es schwerlich ein rauflustigeres Thierchen geben könne, als diese kleinen aber ungemein regsamen Thiere. Besonders lebhaft sind die Backenhörnchen wenige Wochen bevor sie sich legen. Man vernimmt dann häufiger als je ihren vollen, an das klagende Geschrei der Zwergohreule erinnernden Ruf und sieht sie selbst in eifriger Bewegung. Was ihnen an Kletterfertigkeit abgeht, ersetzen sie durch erstaunliche Behendigkeit im Laufen. Wie Zaunkönige huschen sie zwischen und unter den Büschen dahin, blitzschnell bald geradeaus laufend, bald eine Richtung in eine andere verändernd.

Dem Landwirte sind die Backenhörnchen durchaus nicht willkommen. Sie gehen nach Mäuseart in die Scheunen und richten, wenn sie in großer Menge auftreten, arge Verwüstungen an. Höchstens einzelnen Menschen nützen sie, wie bei uns zu Lande der Hamster, durch das Füllen ihrer Speicher, welche man ausbeutet. Die Sibirier verwerthen auch die Bälge und senden sie nach China, wo man die Felle hauptsächlich zu Verbrämungen wärmerer Pelze benutzt und tausend Stück gern mit acht bis zehn Rubeln bezahlt. Der Hacki wird eifriger verfolgt als sein Bruder in Sibirien. Ein ganzes Heer von Feinden stellt ihm nach. Die Buben üben sich an dem » Chipmuck«, in dem edlen Weidwerk, und jagen ihn mit weit größerem Eifer als die Knaben der Jakuten den Burunduk, welchem letztere während der Ranzzeit hinter Bäumen auflauern und ihn herbeirufen, indem sie vermittels eines Pfeifchens aus Birkenrinde den Lockton des Weibchens nachahmen. Das Thier hat aber noch schlimmere Feinde. Wiesel verfolgen es auf und unter der Erde, Beutelratten streben ihm eifrig nach, Hauskatzen erklären es für eine ebenso gute Beute als Ratten und Mäuse, und alle größeren Raubvögel nehmen es vom Boden weg, wo sie nur können. Ein amerikanischer Rauchfußbussard ( archibuteo ferrugineus) gilt als sein eifriger Verfolger und heißt deshalb geradezu »Eichhornfalke« ( Squirrel-Hawk). Auch die Klapperschlange folgt, nach Geyers Beobachtungen, dem armen Schelme, und zwar mit ebenso großer Ausdauer als Schnelligkeit. »Gewöhnlich«, erzählt dieser Gewährsmann, »hatte das Grundeichhorn alle Schlupfwinkel seines Baues aufgesucht: die Schlange folgte ihm zu allen Löchern hinein und heraus und überholte es, als es zuletzt, das Weite suchend, unglücklicherweise einen Abhang hinabrannte, ergriff es und schoß rasselnd, ohne in ihrer Schnelligkeit zu stocken, mit ihrem Opfer in ein nahes Dickicht.« Der Winter vermindert die während des Sommers erzeugte, bedeutende Nachkommenschaft der Backenhörnchen oft in unglaublicher Weise. Trotz alledem ist sie, in gesegneten Jahren wenigstens, überall außerordentlich häufig; die große Fruchtbarkeit des Weibchens ersetzt bald alle Verluste.

Die hübsche Färbung, die Zierlichkeit und Lebendigkeit der Bewegungen empfehlen die Backenhörnchen für die Gefangenschaft. Ganz zahm werden sie nicht, bleiben vielmehr immer furchtsam und bissig. Dazu kommt ihre Lust, alles zu zernagen. Sie üben dieses Vergnügen mit der Befähigung einer Ratte aus, lassen also so leicht nichts ganz im Käfige oder im Zimmer. Mit anderen ihrer Art vertragen sie sich nicht; zumal die Männchen beginnen oft Streit untereinander. Die Ernährung hat keine Schwierigkeiten, denn die einfachsten Körner und Früchte genügen zu ihrem Futter. Bei einigermaßen entsprechender Pflege halten sie mehrere Jahre in Gefangenschaft aus, schreiten hier auch leicht zur Fortpflanzung.

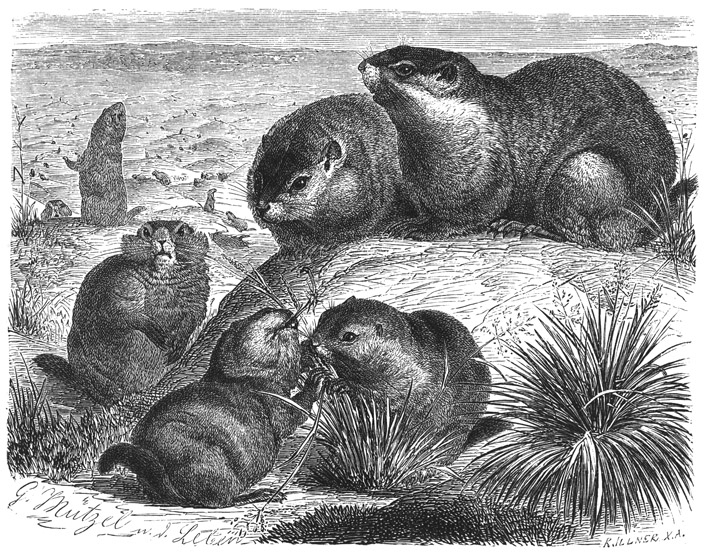

Ungleich häßlicher als alle vorhergehenden sind die Ziselhörnchen ( Spermosciurus oder Xerus) sehr garstige Nager, welche bloß dann anmuthig erscheinen, wenn man sie aus einiger Entfernung betrachtet. Ihr Leib ist gestreckt, der Kopf spitz, der zweizeilig behaarte Schwanz fast von der Länge des Körpers, die Ohren sind klein, die Beine verhältnismäßig sehr lang, die Füße mit starken, zusammengedrückten Krallen bewehrt. In doppelter Hinsicht merkwürdig ist die Behaarung: sie steht so spärlich auf dem Leibe, daß sie die Haut kaum deckt, und die sehr starren Haare sind an der Wurzel platt, von da an der Länge nach gefurcht und breit zugespitzt. Der ganze Pelz sieht aus, als wären bloß einzelne Haare auf den Balg geklebt.

Der Schilu der Abissinier ( Xerus rutilus, Sciurus rutilus und ocularis)wird im ganzen etwa 50 Centim. lang, wovon etwa 22 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung ist oben röthlichgelb, an den Seiten und unten licht, fast weißlich. Der zweizeilig behaarte Schwanz ist seitlich und am Ende weiß, in der Mitte roth, hier und da weiß gefleckt, weil viele seiner Haare in weiße Spitzen enden. Dasselbe ist auch bei den Rückenhaaren der Fall. In den Steppenländern kommt eine andere Art, die Sabera der Araber ( Xerus leucoumbrinus), und zwar sehr häufig vor, während der Schilu immer nur einzeln auftritt.

Beide Thiere ähneln sich in ihrem Leben vollständig. Sie bewohnen dürre Steppenwaldungen, die waldlose Ebene selbst, gebirgige, hügelige Gegenden mit spärlichem Pflanzenwuchse und andere ähnliche Orte, graben sich geschickt und rasch unter dichten Büschen, zwischen dem Gewurzel der Bäume und unter größeren Felsblöcken tiefe und künstliche Baue und streifen von diesen aus bei Tage umher. Wie Rüpell angibt, klettern sie auch im niederen Gebüsch herum; bei Gefahr flüchten sie aber schleunigst wieder nach ihren unterirdischen Schlupfwinkeln. Man sieht sie bei Tage einzeln oder paarweise umherstreichen, auch in unmittelbarer Nähe der Dörfer, und wenn man sie aufscheucht, nach einem ihrer Baue flüchten. Wo die Gegend nicht felsig ist, graben sie sich unter starken Bäumen Röhren von großer Ausdehnung, wenigstens muß man dies aus den hohen Haufen schließen, welche vor ihren Fluchtröhren aufgeworfen werden. Die Baue näher zu untersuchen, hat seine Schwierigkeit, weil sie regelmäßig zwischen dem Wurzelwerke der Bäume verlaufen. Wurde die Wohnung unter Felsblöcken angelegt, so ist es nicht besser; denn das Ziselhörnchen hat sich sicher den unzugänglichsten Platz ausgesucht.

Schilu ( Xerus rutilus). ¼ natürl. Größe.

Im Dorfe Mensa hatte sich ein Pärchen des Schilu die Kirche und den Friedhof zu seinen Wohnsitzen erkoren, und trieb sich lustig und furchtlos vor aller Augen umher. Die hohen Kegel, welche man über den Gräbern aufthürmt und mit blendendweißen Quarzstücken belegt, mochten ihm passende Zufluchtsorte bieten; denn das eine oder das andere Mitglied des Pärchens verschwand hier oft vor unseren Augen. Allerliebst sah es aus, wenn eines der Thiere auf die Spitze eines jener Grabhügel sich setzte und die bezeichnende Stellung unseres Eichhörnchens annahm. Ich habe den Schilu wie die Sabera nur auf dem Boden bemerkt, niemals auf Bäumen oder Sträuchern. Hier zeigt er sich ebenso gewandt wie unser Eichhörnchen in seinem Wohngebiete. Der Gang ist leicht und wegen der hohen Läufe ziemlich schnell; doch gehen beide mehr schrittweise als die wahren Eichhörnchen. In ihrem Wesen beurkunden sie viel Leben und Rastlosigkeit. Jede Ritze, jedes Loch wird geprüft, untersucht und womöglich durchkrochen. Die hellen Augen sind ohne Unterlaß in Bewegung, um irgend etwas Genießbares auszuspähen. Knospen und Blätter scheinen die Hauptnahrung zu bilden; aber auch kleine Vögel, Eier und Kerbthiere werden nicht verschmäht. Selbst unter den Nagern dürfte es wenig bissigere Thiere geben, als die Ziselhörnchen es sind. Streitlustig sieht man sie umherschauen, angegriffen, muthvoll sich vertheidigen. Angeschossene oder gefangene beißen fürchterlich. Sie werden auch nach längerer Haft niemals zahm, sondern bethätigen beständig namenlose Wuth und beißen grimmig nach jedem, welcher ihnen sich nähert. Guter Behandlung scheinen sie vollkommen unzugänglich zu sein: kurz, ihr geistiges Wesen steht entschieden auf niederer Stufe. Ein Schilu, welchen ich über Jahr und Tag pflegte, blieb derselbe vom Anfang bis zum Ende. Gefürchtet von jedem Wärter, wurde er uns zur Last. Außer seinem hurtigen Betragen zeigte er nichts Anziehendes. Mit Eintritt des Winters wurde er traurig, und eines Morgens fanden wir ihn erstarrt und regungslos; doch brachte ihn Wärme wieder zu sich, und er lebte sodann noch mehrere Monate.

Ueber die Fortpflanzung habe ich nichts genaues erfahren können. Ich sah nur ein Mal eine Familie von vier Stück und vermuthe deshalb, daß die Ziselhörnchen bloß zwei Junge werfen. Hiermit steht die gleiche Zitzenzahl des Weibchens im Einklange.