|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Keine andere Abtheilung der Ordnung versteht es, so gründlich uns zu belehren, was Nager sind, als die, welche die Mäuse ( Murina ) umfaßt. Die Familie, welche neuerdings mit den beiden nächstfolgenden zu der Unterordnung der Mausnager ( Murida ) vereinigt wird, ist nicht bloß die an Sippen und Arten reichste, sondern auch bei weitem die verbreitetste, und, dank ihrer Anhänglichkeit an den Menschen, noch in steter Verbreitung begriffen, wenigstens was einzelne ihrer Arten anlangt. Ihre Mitglieder sind durchgängig kleine Gesellen; aber sie ersetzen durch ihre Anzahl, was den einzelnen an Größe abgeht, mehr als vollständig. Will man ein allgemeines Bild von der Gesammtheit geben, so kann man sagen, daß die spitze Schnauze, die großen schwarzen Augen, die breiten und hohlen, sehr spärlich behaarten Ohren, der lange, behaarte oder ebenso oft nacktschuppige Schwanz und die zierlichen Beine mit schmalen, feinen, fünfzehigen Pfoten sowie ein kurzer, weicher Pelz unsere Familie kennzeichnen. Doch nähern sich in ihrer Gesammtgestaltung viele Mäuse anderen Familien der Ordnung: stachliches Grannenhaar erinnert an die Stachelschweine, echte Schwimmfüße, kurze Ohren und Beine an die Biber, dick behaarter Schwanz an die Eichhörnchen etc. Mit solchen äußerlichen Abänderungen der allgemeinen Grundform steht der Bau des Gebisses mehr oder weniger im Einklange. Gewöhnlich sind die Nagezähne schmal und mehr dick als breit, mit scharfmeißlicher Schneide oder scharfer Spitze, an der Vorderseite glatt oder gewölbt, weiß oder gefärbt, auch wohl durch eine Längsrinne getheilt. Drei Backenzähne in jeder Reihe, welche von vorn nach hinten an Größe abnehmen, bilden regelmäßig das übrige Gebiß, ihre Anzahl sinkt aber auch auf zwei herab oder steigt bis aus vier im Oberkiefer. Sie sind entweder schmelzhöckerig, mit getrennten Wurzeln oder quergefaltet oder seitlich eingekerbt. Viele schleifen sich durch das Kauen ab, und dann erscheint die Fläche eben oder mit Faltenzeichnung. 12 oder 13 Wirbel tragen Rippen, 3 bis 4 bilden das Kreuzbein, und 10 bis 36 den Schwanz. Bei einigen Arten kommen wohl auch Backentaschen vor, bei anderen fehlen sie gänzlich; bei diesen ist der Magen einfach, bei jenen stark eingeschnürt etc.

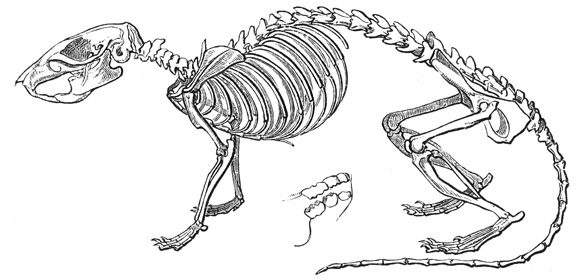

Geripp der Wanderratte. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Die Mäuse sind Weltbürger, aber leider nicht im guten Sinne. Alle Erdtheile weisen Mitglieder aus dieser Familie auf, und jene glücklichen Inseln, welche bis jetzt noch von ihnen verschont blieben, werden im Laufe der Zeit sicher noch wenigstens von einer Art, deren Wanderlust schon gewaltige Erfolge erzielt hat, bevölkert werden. Die Mäuse bewohnen alle Gegenden und Klimate, ziehen zwar die Ebenen gemäßigter und wärmerer Länder dem rauhen Hochgebirge oder dem kalten Norden vor, finden sich aber doch so weit, als die Grenze des Pflanzenwuchses reicht, demzufolge auch noch in unmittelbarer Nähe des ewigen Schnees der Gebirge. Wohlbebaute Gegenden, Fruchtfelder, Pflanzungen bilden unbedingt ihre beliebtesten Aufenthaltsorte, sumpfige Strecken, Flußufer und Bäche bieten ihnen jedoch ebenfalls genug, und selbst dürre, trockene, mit wenig Gras und Buschwerk bewachsene Ebenen gewähren ihnen noch die Möglichkeit zu leben. Einige meiden die Nähe menschlicher Ansiedelungen, andere drängen sich dem Menschen als ungebetene Gäste auf und folgen ihm überall hin, wo er neue Wohnorte gründet, selbst über das Meer. Sie bevölkern Haus und Hof, Scheuer und Stall, Garten und Feld, Wiese und Wald, allerorten mit gefräßigem Zahne Schaden und Unheil anrichtend. Nur die wenigsten leben einzeln oder paarweise, die meisten lieben die Geselligkeit, und manche Arten wachsen zuweilen zu ungeheuren Scharen an. Bei fast allen ist die Vermehrung eine ganz außerordentliche; denn die Anzahl der Jungen eines einzigen Wurfs schwankt zwischen sechs und einundzwanzig, und die allermeisten pflanzen sich mehrmals im Jahre, ja selbst im Winter fort.

Die Mäuse sind in jeder Weise geeignet, den Menschen zu plagen und zu quälen, und ihre Eigenschaften scheinen sie besonders hierzu zu befähigen. Gewandt und behend in ihren Bewegungen, können sie vortrefflich laufen, springen, klettern, schwimmen, verstehen es, durch die engsten Oeffnungen sich zu zwängen, oder, wenn sie keine Zugänge finden, mit ihrem scharfen Gebisse solche Wege zu eröffnen. Sie sind ziemlich klug und vorsichtig, ebenso aber auch dreist, frech, unverschämt, listig und muthig, ihre Sinne durchgehends fein, obschon Geruch und Gehör die übrigen bei weitem übertreffen. Ihre Nahrung besteht aus allen eßbaren Stoffen des Pflanzen- und Thierreichs. Samen, Früchte, Wurzeln, Rinde, Kräuter, Gras, Blüten, welche ihre natürliche Nahrung bilden, werden nicht minder gern von ihnen verzehrt als Kerbthiere, Fleisch, Fett, Blut und Milch, Butter und Käse, Haut und Knochen, und was sie nicht fressen können, zernagen und zerbeißen sie wenigstens, so Papier und Holz. Wasser trinken sie im allgemeinen nur selten; dagegen sind sie äußerst lüstern auf alle nahrungsreicheren Flüssigkeiten und verstehen es, derselben in der listigsten Weise sich zu bemächtigen. Dabei verwüsten sie regelmäßig weit mehr, als sie verzehren, und werden hierdurch zu den allerunangenehmsten Feinden des Menschen, welche nothwendigerweise dessen ganzen Haß heraufbeschwören und sogar die Grausamkeiten, welche er sich bei ihrer Vertilgung zu Schulden kommen läßt, wenn auch nicht verzeihlich, so doch erklärlich machen. Nur sehr wenige sind harmlose, unschädliche Thiere, und haben wegen ihrer zierlichen Gestalt, der Anmuth ihrer Bewegungen und ihres ansprechenden Wesens Gnade vor unseren Augen gefunden. Hierher gehören namentlich auch die Baukünstler unter dieser Familie, welche die kunstreichsten Nester unter allen Säugethieren überhaupt anlegen und durch ihre geringe Anzahl und den unbedeutenden Nahrungsverbrauch wenig lästig werden, während andere, welche in ihrer Weise auch Baukünstler sind und sich größere oder kleinere Höhlen anlegen, gerade hierdurch sich verhaßt machen. Einige Arten, welche die kälteren und gemäßigten Gegenden bewohnen, halten einen Winterschlaf und tragen vorher Nahrungsvorräthe ein; andere unternehmen zeitweilig in ungeheuren Scharen Wanderungen, welche ihnen aber gewöhnlich verderblich werden.

Für die Gefangenschaft eignen sich wenige Arten; denn bloß der geringste Theil aller Mäuse erfreut durch leichte Zähmbarkeit und Verträglichkeit mit anderen seiner Art. Die übrigen bleiben auch im Käfige unangenehme, unverträgliche, bissige Geschöpfe, welche die ihnen gewidmete Freundschaft und Pflege schlecht vergelten. Eigentlichen Nutzen gewähren die Mäuse nie; denn wenn man auch von dieser oder jener Art das Fell benutzt oder selbst das Fleisch ißt, kommt beides doch nicht in Betracht gegen den außerordentlichen Schaden, welchen die Gesammtheit der Familie anrichtet.

Die Rennmäuse bilden eine Unterabtheilung der ersten Hauptgruppe und werden deshalb in einer besondern Unterfamilie ( Merionides ) von der Verwandtschaft getrennt. Ihr Leib ist eher untersetzt als gestreckt, der Hals kurz und dick, der Kopf ziemlich kurz, hinten breit, nach vorn zu verschmälert, die Schnauze zugespitzt, der Schwanz fast von Körperlänge, regelmäßig dicht behaart, zuweilen sogar gepinselt, niemals nackt. Die hinteren Glieder sind etwas länger als die vorderen, die Füße fünfzehig; doch ist der vordere Daumen eigentlich nur eine Warze mit glattem Nagel, während die übrigen Zehen kurze, schwach gekrümmte und zugespitzte Krallen tragen. Ohren und Augen sind sehr groß. Der Pelz ist dicht, glatt anliegend und weich, auf der Oberseite regelmäßig rostigbraun oder fahl, auf der Unterseite heller oder weiß, ohne daß sich jedoch diese Färbung scharf von der obern absetzt. Die Nagezähne sind meist gefurcht und dunkel gefärbt, die Backenzähne, drei in jeder Reihe, nehmen nach hinten an Größe ab. Der Schädel ähnelt bis auf die stark aufgetriebenen Paukenknochen dem der Ratten; die Wirbelsäule besteht aus 7 Hals-, 12 bis 13 rippentragenden, 6 bis 7 rippenlosen, 4 Kreuz- und 20 bis 31 Schwanzwirbeln.

Das Verbreitungsgebiet der Rennmäuse beschränkt sich auf Afrika, das südliche Asien und das südöstliche Europa. Sie leben am liebsten in den angebauten Gegenden, finden sich aber auch in den dürrsten Ebenen und Steppen, oft in außerordentlicher Menge. Manche Arten sind gesellig

und vereinigen sich zu Scharen, welche dann ebenso schädlich werden wie unsere Feldmäuse. Die meisten graben sich ziemlich seichte, unterirdische Gänge, in denen sie den Tag verbringen. Mit Einbruch der Dämmerung kommen sie hervor, um nach Nahrung auszugehen. Ihre Bewegungen sind außerordentlich rasch und lebhaft; einzelne sollen im Stande sein, bedeutende Sätze zu machen. Scheu und furchtsam, wie die übrigen Mäuse, flüchten sie bei der geringsten Störung eiligst nach ihren Löchern. Ihre Nahrung besteht in allerlei Samen und Wurzeln, namentlich auch in Getreide. Auf bebauten Feldern richten sie arge Verwüstungen an, beißen die Aehren ab und schleppen sie nach ihrer Wohnung, wo sie dieselben ungestört und gemächlich verzehren oder ausdreschen, um die Körner für ungünstige Zeiten aufzuspeichern. Die Vorräthe, welche sie sich eintragen, sind so bedeutend, daß arme Leute durch Ausgraben derselben eine ziemlich reiche Ernte halten können; denn man findet oft in einem Umkreise von zwanzig Schritten mehr als einen Scheffel der schönsten Aehren unter der Erde verborgen. Wie unseren Ratten, ist den Rennmäusen aber auch thierische Nahrung willkommen, und vorzüglich die Kerbthiere haben in ihnen Feinde. Es scheint, daß sie das Wasser zu entbehren im Stande sind; wenigstens findet man sie nicht selten in dürren Ebenen, meilenweit von Bächen oder Brunnen entfernt, ohne daß man ihnen Mangel anmerken könnte.

Wegen der Verwüstungen, welche die Rennmäuse in den Feldern anrichten, werden sie von den Einwohnern ihrer Heimat ebenso gehaßt und verfolgt wie unsere Ratten. Sie zu vertreiben, ist nicht möglich, so eifrig man ihnen auch nachstellen mag; denn ihre Vermehrung ist so bedeutend, daß alle Niederlagen, welche der Mensch etwa einer Art beibringen kann, bald durch deren Fruchtbarkeit wieder ausgeglichen sind. Genaueres über ihre Fortpflanzung im Freien ist nicht bekannt; man weiß nur, daß die Weibchen mehrmals im Jahre ziemlich zahlreiche Nachkommenschaft zur Welt bringen.

Von einigen Arten rühmt man ihr angenehmes Betragen in der Gefangenschaft. Sie sollen sich ebenso durch Beweglichkeit und Reinlichkeit wie durch Sanftmuth und Verträglichkeit auszeichnen, letztere jedoch nur so lange, als ihnen nichts abgeht, bethätigen, entgegengesetztenfalls, zumal wenn sie Mangel leiden, jedoch ebenfalls als räuberische Thiere erweisen.

Die Sandrennmaus ( Psammomys obesus ) hat etwa die Größe unserer Wanderratte, aber einen weit kürzern Schwanz, da derselbe bei 32 Centim. Gesammtlänge nur 13 Centim. mißt, und ist oben röthlich sandfarben, schwarz gesprenkelt, an den Seiten und unten lichtgelb. Die Wangen sind gelblich weiß, fein schwarz gestrichelt, die Ohren hellgelb, die Pfoten licht ockerfarben. Von den Schnurren sind einige schwarz, andere weiß, einige endlich an der Wurzel schwarz und an der Spitze licht. Das wesentliche Merkmal der Sippe bilden die nicht gefurchten Schneidezähne, welche nur am Innenrande eine mehr angedeutete als ausgebildete Rinne zeigen.

In Egypten sieht man diese Maus auf sandigen Stellen der Wüste, besonders häufig auch auf jenen Schuttbergen, welche alle Städte des Pharaonenlandes umgeben. Sie legt sich vielfach verzweigte, ziemlich tiefe Röhren und Gänge an, am liebsten unter und zwischen dem niedern Gestrüpp und den wenigen kriechenden Pflanzen, welche ihre Wohnorte spärlich genug bedecken und ihr zugleich das tägliche Brot bieten. Da sie auch am Tage vor dem Baue erscheint, kann man sie leicht beobachten. Oft sieht man ihrer zehn bis fünfzehn umherrennen, mit einander spielend verkehren, von dieser und jener Pflanze naschen. Ein herannahender Mensch oder ein herrenloser Hund verscheucht die ganze Gesellschaft augenblicklich; aber es dauert nicht lange, und hier und da guckt wieder ein Köpfchen aus den Löchern hervor, und wenn alles ruhig bleibt, ist die ganze Gesellschaft in kurzem wieder außerhalb der sicheren Baue. Ob sie ihrem Namen besondere Ehre macht, lasse ich dahingestellt sein; ich habe nicht wahrgenommen, daß sie durch besondere Schnelligkeit im Laufen sich auszeichnet. Ueber ihr Familienleben habe ich keine Beobachtungen gemacht.

Die Araber sehen in den Rennmäusen unreine Thiere und verfolgen sie nicht. Um so eifriger beschäftigen sich die Straßenhunde mit der Jagd solch leckern Wildes, und oft sieht man einen dieser Köter mit der innigsten Theilnahme und lebhaftesten Spannung vor einem der Ausgänge stehen.

Das Gefangenleben hat Dehne am besten und ausführlichsten beschrieben. »Im Käfige«, sagt er, »muß man diese Thiere sehr warm halten, weil sie gegen die Kälte im hohen Grade empfindlich sind. An mehreren Orten, z. B. im Berliner Thiergarten, haben sie sich fortgepflanzt, sind aber noch immer selten in den Sammlungen der Liebhaber oder in den Museen. Ich erhielt ein Männchen ohne Angabe des Alters aus Berlin; es starb aber sehr bald, weil es zu fett geworden war. Es fraß Pflaumen, Aepfel, Kirschen, Birnen, Himbeeren, Erdbeeren, Mais, Hafer, Hanfsamen, Brod, Milch, Semmel, Zwieback etc. An gekochten Kartoffeln, Runkelrüben, Möhren nagte es nur dann und wann aus langer Weile; aber Pflaumenkerne wurden begierig geöffnet, um zu deren Inhalte zu gelangen, welcher ihm zur Arznei, vielleicht zur Beförderung der Verdauung zu dienen schien. Das Thier war reinlich und hatte im Käfige ein besonderes Plätzchen für seinen Unrath, welcher im Verhältnis zu seiner Größe sehr klein, kaum etwas größer als der von der Hausmaus war. Einen üblen Geruch verbreitete es nicht, harnte überhaupt so wenig, daß die untergestreuten Sägespäne stets trocken blieben. An den Drähten des Käfigs nagte es stundenlang, versuchte aber nie eine Oeffnung zu machen. Wenn es sich auf die Hinterfüße setzte, erinnerte es an die bekannten Stellungen der Springmäuse. Die Vorderfüße waren beinahe unter dem langen, seidenartigen Pelze versteckt. Eine eigentliche Stimme habe ich nie von ihm gehört, sondern nur manchmal einen in Zwischenräumen von mehreren Sekunden wiederholten Ton, welcher wie unterdrücktes Husten klang. Später bekam ich ein halb ausgewachsenes Weibchen. Es ist weit lebhafter als das Männchen. Die ganze Nacht läuft es im Käfige hin und her; den Tag verbringt es mit Schlafen. Im Schlafe sitzt es auf den Hinterfüßen, den Kopf zwischen die Schenkel gesteckt und den Schwanz kreisförmig unter den Kopf gelegt.

»Am 1. September warf eine Sandrennmaus sechs Junge. Ich entfernte das Männchen aus dem Käfige und gab der Mutter frisches Heu, woraus sie sich alsbald ein bequemes Nest verfertigte. Die neugeborenen Jungen hatten das Aussehen junger Wanderratten, schienen aber um ein wenig größer zu sein. Ihre Mutter war sehr besorgt um sie und verdeckte sie, wenn sie das Lager verließ, mit Heu. Manchmal, namentlich in der ihr sehr wohlthuenden Mittagshitze, legte sie sich beim Säugen auf die Seite, so daß man die Jungen gut beobachten konnte. Diese waren sehr lebhaft und saugten mit Begierde. Vier Tage nach ihrer Geburt waren sie schon ganz grau, am sechsten Tage ihres Lebens hatten sie die Größe der Zwergmäuse, und der ganze Oberkörper war mit einem außerordentlich feinen Flaum von schieferblauer Farbe bedeckt. Ihr Wachsthum ging rasch von statten. Am dreizehnten Tage waren sie überall mit kurzen Haaren bedeckt, der Oberkörper hatte schon die eigenthümliche, rehfahle Farbe der Alten, und die schwarze Schwanzspitze konnte man bereits deutlich erkennen. Sie liefen manchmal, wenn auch noch etwas unbeholfen und schwerfällig, um ihr Lager und machten, obgleich noch blind, öfters Männchen und putzten sich. Die Mutter versuchte sie aber immer der Beobachtung zu entziehen, nahm eine nach der andern ins Maul, brachte sie eiligst nach dem Neste zurück und verbarg sie dort sorgfältig. Wenn man längere Zeit in ihrer Nähe verweilte, wurde sie sehr ängstlich und lief mit der größten Schnelligkeit im Käfige herum, eines oder das andere der Jungen im Maule tragend. Man glaubte, befürchten zu müssen, daß sie die zarten Thierchen verletzen möchte; doch war dies nie der Fall, und die Jungen gaben auch kein Zeichen des Schmerzes oder Unbehagens. Am sechszehnten Tage ihres Lebens wurden sie sehend. Nun benagten sie schon Hafer, Gerste, Mais, und einige Tage später konnte man sich auch durch das Gehör von der Thätigkeit ihrer Nagezähne überzeugen. Am einundzwanzigsten Tage hatten sie die Größe der Hausmäuse, am fünfundzwanzigsten die der Waldmäuse. Jetzt saugten sie nur selten, doch bemerkte ich dies von einigen noch, nachdem sie über einen Monat alt geworden waren. Sie fraßen schon von allem, was ihre Mutter zur Nahrung bekam: in Wasser gequellte Semmel, Zwieback, Brod, Hafer, Gerste, Mais. Der letztere behagte ihnen

vorzüglich, wenn er frisch abgenommen und noch etwas weich war. Hanfsamen, Kürbißkörner liebten sie sehr; aus Birnen, Aepfeln und anderem Obste schienen sie sich wenig zu machen: sie kosteten nur zuweilen etwas davon.

»Am 5. Oktober gab das seit dem 1. September abgesperrte Männchen zum erstenmale deutlich wahrnehmbare Töne von sich. Sie bestanden aus girrenden, trillernden Strophen, in denen zum Theil etwas Melodie lag, ähnlich denen des Meerschweinchens, nur schwächer. Dieser Gesang dauerte wohl eine Viertelstunde; früher hatte ich nie etwas ähnliches von meinem Gefangenen vernommen. Am 6. Oktober bemerkte ich zu meinem großen Erstaunen, daß die Mutter der zur Welt gekommenen Jungen schon wieder fünf Kleine geboren hatte. Sie war demnach sechsunddreißig Tage trächtig gegangen und hatte sich also gleich nach ihrer Entbindung wieder mit ihrem Männchen begattet.

»Man kann die Sandrennmaus den hübschesten Thieren beizählen, welche man aus der Ordnung der Nager zum Vergnügen hält. Sie wird ungemein zahm, verläßt den Käfig, läuft sorglos auf dem Tische umher und läßt sich ergreifen und nehmen, ohne Miene zum Beißen zu machen. Ihre großen, nicht sehr vorstehenden Augen und ihr schöner Pelz tragen viel zum angenehmen Eindrucke bei, welchen sie auf den Beschauer macht; selbst ihr dichtbehaarter Schwanz mit schwarzer Endquaste gereicht ihr sehr zur Zierde.

»Da die Sandrennmaus, als Nachtthier, vorzugsweise von der Abend- bis zur Morgendämmerung ihr Wesen treibt, ihrer Nahrung nachgeht und unter Hüpfen, Laufen und Spielen die Zeit hinbringt, bietet ihr natürlich der enge Käfig zu wenig Raum dar, um unbeschadet des Nestes die mannigfaltigen Körperübungen vorzunehmen. Daher sah man auch von dem Neste, so lange die Jungen blind waren, in der Nacht fast keine Spur, und alles war gleichförmig zusammengetreten. Die Jungen waren zugedeckt, und man würde, wenn sie nicht zuweilen sich durch eine Bewegung bemerklich gemacht hätten, kaum geglaubt haben, daß außer der Mutter noch lebende Junge im Käfige sich befanden.«

Die Ur- und Vorbilder der Familie, die Mäuse im engern Sinne (Murina), sind infolge ihrer Zudringlichkeit als Gäste des Menschen in ihrem Treiben und Wesen nur zu bekannt. Unter ihnen finden sich jene Arten, welche sich mit den Menschen über die ganze Erde verbreitet und gegenwärtig auch auf den ödesten Inseln angesiedelt haben. Es ist noch nicht so lange her, daß diese Weltwanderung der Thiere stattfand; ja man kennt an vielen Orten noch genau die Jahreszahl, in welcher sie zuerst auftraten: gegenwärtig aber haben sie ihre Rundreise um den Erdball vollendet. Nirgends dankt ihnen der Mensch die unverwüstliche Anhänglichkeit, welche sie an seine Person, an sein Haus und seinen Hof an den Tag legen, überall verfolgt und haßt er sie auf das schonungsloseste, alle Mittel setzt er in Bewegung, um sich von ihnen zu befreien: und dennoch bleiben sie ihm zugethan, treuer noch als der Hund, treuer als irgend ein anderes Thier. Leider sind diese anhänglichen Hausfreunde abscheuliche Hausdiebe, wissen sich mit ihren spitzbübischen Werkzeugen überall einzunisten und bereiten ihrem Gastfreunde nur Schaden und Verlust. Hieraus erklärt sich, daß alle wahren Mäuse schlechtweg häßliche, garstige Thiere genannt werden, obgleich sie dies in Wahrheit durchaus nicht sind, im Gegentheile vielmehr als schmucke, anmuthige, nette Gesellen bezeichnet werden müssen.

Im allgemeinen kennzeichnen die Mäuse, welche man in einer zweiten Unterfamilie vereinigt, die spitze, behaarte Schnauze, die breite, gespaltene Oberlippe, die in fünf Reihen geordneten, langen und starken Schnurren, die großen, runden, tiefschwarzen Augen, die frei aus dem Pelze hervorragenden Ohren und vor allem der lange, nackte, bloß spärlich mit steifen Härchen bekleidete, anstatt der Behaarung mit viereckigen und verschoben viereckigen Schuppen bedeckte Schwanz. Die Vorderfüße haben vier Zehen und eine Daumenwarze, die Hinterfüße sind fünfzehig. Im Gebisse finden sich drei Backenzähne in jedem Kiefer, welche von vorn nach hinten zu an Größe abnehmen. Ihre Kaufläche ist höckerig, schleift sich aber mit der Zeit mehr und mehr ab, und dann entstehen quere Schmelzbänder, welche in hohem Alter ebenfalls verschwinden können. Der Pelz besteht aus kurzem, wolligen Grundhaar und längeren, steifen Grannen, welche abgeplattet erscheinen. In der Pelzfärbung sind Schwarzbraun und Weißgelb vorwiegend.

Schon im gewöhnlichen Leben unterscheidet man zwei Hauptgruppen, die Ratten und Mäuse, und diese Unterscheidung nimmt auch die Wissenschaft an. Die Ratten sind die plumperen und häßlicheren, die Mäuse die leichteren und zierlicheren Gestalten. Bei jenen hat der Schwanz zwischen 200 und 260 Schuppenringe, bei diesen nur zwischen l20 und 180; dort sind die Füße dick und kräftig, hier schlank und fein; die Ratten werden im ausgewachsenen Zustande über 30 Centim., die Mäuse nur gegen 24 Centimeter lang; jene haben getheilte Querfalten im Gaumen, bei diesen sind die Querfalten erst von der zweiten an in der Mitte getheilt. Man ersieht hieraus, daß diese Unterscheidungsmerkmale immerhin einer ziemlich sorgfältigen Prüfung bedürfen und eigentlich nur für den Forscher von Fach besonderen Werth haben. In ihrem Leben dagegen unterscheiden sich die eigentlichen Ratten von den wahren Mäusen auffallend genug.

Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir annehmen, daß die Ratten, welche gegenwärtig in Europa hausen, ursprünglich hier nicht heimisch waren, vielmehr einwanderten. In den Schriften der Alten findet sich nur eine einzige Stelle, welche auf Ratten bezogen werden kann; es bleibt aber unklar, welche Art Amyntas, dessen Mittheilungen Aelian widergibt, gemeint haben mag. Nachweislich fand sich die Hausratte zuerst in Europa und Deutschland ein oder vor; ihr folgte die Wanderratte und dieser endlich in der neuesten Zeit die aus Egypten stammende Dachratte (Mus alexandrinus). Zur Zeit wohnen die erstgenannten beiden, hier und da auch wohl alle drei Arten noch nebeneinander; die Wanderratte, als die stärkste von allen, vertreibt und vernichtet jedoch die beiden Verwandten und bemächtigt sich mehr und mehr der Alleinherrschaft. Hoffen wir, daß wir es nicht noch mit anderen reiselustigen Gliedern der Familie zu thun bekommen, daß wir insbesondere verschont bleiben von einer Einwanderung der Hamsterratte ( Mus oder Cricetomys Gambianus), welche unsere Ratten nicht allein an Größe, sondern auch hinsichtlich ihrer Thätigkeit bei weitem übertrifft und gegenwärtig den Kaufleuten Sansibars mehr zu schaffen macht als alle europäischen Ratten zusammengenommen: wir würden, käme dieses Thier zu uns, erst erfahren, was eine Ratte zu leisten vermag!

Einstweilen genügt es, wenn ich die beiden bekanntesten Arten, die Haus- und die Wanderratte, schildere, so gut ich vermag.

Die Hausratte ( Mus Rattus ) erreicht 16 Centim. Leibes-, 19 Centim. Schwanz-, also 35 Centim. Gesammtlänge und ist oberseits dunkel braunschwarz, unterseits ein wenig heller grauschwarz gefärbt. Das an der Wurzel schwarzgraue Haar zeigt grünlichen Metallschimmer. Die Füße haben graubraune, seitlich etwas lichtere Färbung. An dem verhältnismäßig schlanken Schwanze zählt man 260 bis 270 Schuppenringe. Weißlinge sind nicht selten.

Wann diese Art zuerst in Europa erschienen ist, läßt sich mit Gewißheit nicht bestimmen. Albertus Magnus ist der erste Thierkundige, welcher sie als deutsches Thier aufführt; demnach war sie also im zwölften Jahrhundert bereits bei uns heimisch. Geßner behandelt sie als ein Thier, welches »manchem mer bekannt dann jm lieb«; der Bischof von Autun verhängt, anfangs des fünfzehnten Jahrhunderts, den Kirchenbann über sie; in Sondershausen setzt man ihretwegen einen Buß- und Bettag an. Möglicherweise stammt sie aus Persien, wo sie noch gegenwärtig in unglaublicher Anzahl vorkommt. Bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts genoß sie in Europa die Alleinherrschaft; von dieser Zeit an hat ihr die Wanderratte das Gebiet streitig gemacht. Anfangs haben beide eine Zeitlang neben einander gewohnt; bald aber ist jene überwiegend geworden und sie in demselben Maße verschwunden, wie die Wanderratte vordrang. Doch ist sie zur Zeit noch so ziemlich über alle Theile der Erde verbreitet, kommt aber nur selten in geschlossenen Massen, sondern fast überall einzeln vor. Auch sie folgte dem Menschen in alle Klimate der Erde, wanderte mit ihm zu Lande und Meere durch die Welt. Unzweifelhaft war sie früher in Amerika, Australien und Afrika nicht heimisch; aber die Schiffe brachten sie an alle Küsten, und von den Küsten aus wanderten sie weiter und weiter ins Innere. Gegenwärtig findet man sie auch in den südlichen Theilen von Asien, zumal in Persien und Indien, in Afrika, vorzüglich in Egypten und der Berberei, sowie am Kap der guten Hoffnung, in Amerika aller Orten und in Australien nicht nur in jeder europäischen Ansiedelung, sondern auch auf den Inseln des Stillen Weltmeeres.

Hausratte ( Mus Rattus). [2/3] natürl. Größe.

Die Wanderratte ( Mus decumanus, Mus hibernicus, silvestris und aquaticus, Glis norwagicus) ist um ein beträchtliches größer, nämlich einschließlich des 18 Centim. messenden Schwanzes 42 Centim. lang, und ihre Färbung auf der Ober- und Unterseite des Leibes verschieden. Der Obertheil des Körpers und Schwanzes ist bräunlichgrau, die Unterseite scharf abgesetzt grauweiß, die Mittellinie des Rückens gewöhnlich etwas dunkler als die Seite des Leibes, welche mehr ins Gelblichgraue spielt. Der Haargrund ist oben braungrau, unten lichter, meist blaßgrau. Der Schwanz hat etwa 210 Schuppenringe. Zuweilen finden sich auf der Oberseite der Vorderfüße bräunliche Härchen; auch kommen Weißlinge mit rothen Augen vor.

Wanderratte ( Mus decumanus). ½ natürl. Größe.

Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß das ursprüngliche Vaterland der Wanderratte Mittelasien, und zwar Indien oder Persien gewesen ist. Möglicherweise hat bereits Aelian ihrer gedacht, indem er erzählt, daß die »kaspische Maus« zu gewissen Zeiten in unendlicher Menge einwandert, ohne Furcht über die Flüsse schwimmt und sich dabei mit dem Maule an den Schwanz des Vordermannes hält. »Kommen sie auf die Felder«, sagt er, »so fällen sie das Getreide und klettern auf die Bäume nach den Früchten, werden aber häufig von Raubvögeln, welche wie Wolken herbeifliegen, und von der Menge der dortigen Füchse vertilgt. Sie geben in der Größe dem Ichneumon nichts nach, sind sehr wild und bissig und haben so starke Zähne, daß sie damit selbst Eisen zernagen können, wie die Mäuse Canautanes bei Babylon, deren zarte Felle nach Persien geführt werden und zum Füttern der Kleider dienen.« Erst Pallas beschreibt die Wanderratte mit Sicherheit als europäisches Thier und berichtet, daß sie im Herbste 1727 nach einem Erdbeben in großen Massen aus den kaspischen Ländern und von der kumänischen Steppe aus in Europa eingerückt sei. Sie setzte bei Astrachan in großen Haufen über die Wolga und verbreitete sich von hier rasch nach Westen hin. Fast zu derselben Zeit, im Jahre 1732 nämlich, wurde sie auf Schiffen von Ostindien aus nach England verschleppt, und nunmehr begann sie auch von hier aus ihre Weltwanderung. In Ostpreußen erschien sie im Jahre 1750, in Paris bereits 1753, in Deutschland war sie schon 1780 überall häufig; in Dänemark kennt man sie erst seit ungefähr siebzig Jahren und in der Schweiz erst seit dem Jahre 1809 als einheimisches Thier. Im Jahre 1755 wurde sie nach Nordamerika verschleppt und erlangte hier ebenfalls in kürzester Zeit eine unglaublich große Verbreitung; doch war sie im Jahre 1825 noch nicht weit über Kingston hinaus in Oberkanada vorgedrungen, und noch vor wenigen Jahren hatte sie den oberen Missouri noch nicht erreicht. Wann sie in Spanien, Marokko, Algerien, Tunis, Egypten, am Kap der guten Hoffnung und in anderen Häfen Afrikas erschien, läßt sich nicht bestimmen; soviel aber steht fest, daß sie gegenwärtig auch über alle Theile des großen Weltmeeres verbreitet und selbst auf den ödesten und einsamsten Inseln zu finden ist. Größer und stärker als die Hausratte, bemächtigt sie sich überall der Orte, wo diese früher ruhig lebte, und nimmt in demselben Grade zu, wie jene abnimmt. Glaubwürdige Beobachter versichern, daß sie noch gegenwärtig zuweilen in Scharen von einem Orte zum anderen zieht. »Mein Schwager«, schreibt mir Dr. Helms, »traf einmal an einem frühen Herbstmorgen im Vördenschen einen solchen wandernden Zug, den er auf mehrere tausend Stück schätzen mußte.«

In der Lebensweise, in den Sitten und Gewohnheiten, im Vorkommen etc. stimmen beide Ratten so sehr überein, daß man die eine schildert, indem man die andere beschreibt. Wenn man festhalten will, daß die Wanderratte mehr in den unteren Räumlichkeiten der Gebäude und namentlich in feuchten Kellern und Gewölben, Abzugsgräben, Schleußen, Senkgruben, Flethen und an Flußufern sich eingenistet hat, während die Hausratte den obern Theil des Hauses, die Kornböden, Dachkammern etc. vorzieht, wird nicht viel mehr übrig bleiben, was beiden Arten nicht gemeinsam wäre. Die eine wie die andere Art dieses Ungeziefers bewohnt alle nur möglichen Räumlichkeiten der menschlichen Wohnungen und alle nur denkbaren Orte, welche Nahrung versprechen. Vom Keller an bis zum Dachboden hinauf, vom Prunkzimmer an bis zum Abtritt, vom Palast an bis zur Hütte, überall sind sie zu finden. An den unsaubersten Orten nisten sie sich ebenso gern ein als da, wo sie sich erst durch ihren eigenen Schmutz einen zusagenden Wohnort schaffen müssen. Sie leben im Stalle, in der Scheuer, im Hofe, im Garten, an Flußufern, an der Meeresküste, in Kanälen, den unterirdischen Ableitungsgräben größerer Städte etc., kurz überall, wo sie nur leben können, obschon die Hausratte ihrem Namen immer Ehre zu machen sucht und sich möglichst wenig von der eigentlichen Wohnung der Menschen entfernt. Ausgerüstet mit allen Begabungen in leiblicher und geistiger Hinsicht, welche sie zu Feinden des Menschen machen können, sind sie unablässig bemüht, diesen zu quälen, zu plagen, zu peinigen, und fügen ihm ohne Unterbrechung den empfindlichsten Schaden zu. Gegen sie schützt weder Hag noch Mauer, weder Thüre noch Schloß: wo sie keinen Weg haben, bahnen sie sich einen; durch die stärksten Eichenbohlen und durch dicke Mauern nagen und wühlen sie sich Gänge. Nur, wenn man die Grundmauern tief einsenkt in die Erde, mit festem Cement alle Fugen zwischen den Steinen ausstreicht und vielleicht zur Vorsorge noch zwischen dem Gemäuer eine Schicht von Glasscherben einfügt, ist man vor ihnen ziemlich sicher. Aber wehe dem vorher geschützten Raume, wenn ein Stein in der Mauer locker wird: von nun an geht das Bestreben dieser abscheulichen Thiere sicher dahin, nach dem bisher verbotenen Paradiese zu gelangen.

Und dieses Zerstören der Wohnungen, dieses abscheuliche Zernagen und Durchwühlen der Wände ist doch das geringste Unheil, welches die Ratten anrichten. Weit größern Schaden verursachen sie durch ihre Ernährung. Ihnen ist alles genießbare recht. Der Mensch ißt nichts, was die Ratten nicht auch fräßen, und nicht beim Essen bleibt es, sondern es geht auch an das, was der Mensch trinkt. Es fehlt bloß noch, daß sie sich in Schnaps berauschten, dann würden sie sämmtliche Nahrungs- und Genußmittsl, welche das menschliche Geschlecht verbraucht, aufzehren helfen. Nicht zufrieden mit dem schon so reichhaltigen Speisezettel, fallen die Ratten ebenso gierig über andere Stoffe, zumal auch über lebende Wesen her. Die schmutzigsten Abfälle des menschlichen Haushaltes sind ihnen unter Umständen noch immer recht; verfaulendes Aas findet an ihnen Liebhaber. Sie fressen Leder und Horn, Körner und Baumrinde, oder besser gesagt, alle nur denkbaren Pflanzenstoffe, und was sie nicht fressen können, zernagen sie wenigstens. Es sind verbürgte Beispiele bekannt, daß sie kleine Kinder bei lebendigem Leibe angefressen haben, und jeder größere Gutsbesitzer hat erfahren, wie arg sie seinen Hofthieren nachstellen. Sehr fetten Schweinen fressen sie Löcher in den Leib, dicht zusammengeschichteten Gänsen die Schwimmhäute zwischen den Zehen weg, junge Enten ziehen sie ins Wasser und ersäufen sie dort, dem Thierhändler Hagenbeck tödteten sie drei junge afrikanische Elefanten, indem sie diesen gewaltigen Thieren die Fußsohlen zernagten.

Wenn sie mehr als gewöhnlich an einem Orte sich vermehren, ist es wahrhaftig kaum zum Aushalten. Und es gibt solche Orte, wo sie in einer Menge auftreten, von welcher wir uns glücklicherweise keinen Begriff machen können. In Paris erschlug man während vier Wochen in einem einzigen Schlachthause 16,000 Stück, und in einer Abdeckerei in der Nähe dieser Hauptstadt verzehrten sie binnen einer einzigen Nacht fünfunddreißig Pferdeleichen bis auf die Knochen. Sobald sie merken, daß der Mensch ihnen gegenüber ohnmächtig ist, nimmt ihre Frechheit in wahrhaft erstaunlicher Weise zu; und wenn man sich nicht halb zu Tode ärgern möchte über die nichtswürdigen Thiere, könnte man versucht sein, über ihre alles Maß überschreitende Unverschämtheit zu lachen. Während meiner Knabenzeit hatten wir in unserer baufälligen Pfarrwohnung einige Jahre lang keine Katzen, welche auf Ratten gingen, sondern nur schlechte, verwöhnte, welche höchstens einer Maus den Garaus zu machen wagten. Da vermehrten sich die Ratten derart, daß wir nirgends mehr Ruhe und Rast vor ihnen hatten. Wenn wir mittags auf dem Vorsale speisten, kamen sie lustig die Treppe herabspaziert, bis dicht an unsern Tisch heran und sahen, ob sie nicht etwas wegnehmen könnten. Standen wir auf, um sie zu vertreiben, so rannten sie zwar weg, waren aber augenblicklich wieder da und begannen das alte Spiel von neuem. Nachts rasselte es unter allen Dächern und unter dem Fußboden, als ob ein wildes Heer in Bewegung wäre. Im ganzen Hause spukte es. Das waren Hausratten, also noch immer die bessere Sorte dieses Ungeziefers; denn die Wanderratten treiben es noch viel schlimmer. Las Cases erzählt, daß Napoleon am 27. Juni 1816 nebst seinen Gefährten ohne Frühstück bleiben mußte, weil die Ratten in der vergangenen Nacht in die Küche eingedrungen waren und alles fortgeschleppt hatten. Sie waren dort in großer Menge vorhanden, sehr böse und außerordentlich unverschämt. Gewöhnlich brauchten sie nur wenige Tage, um die Mauern und Breterwände der armseligen Wohnung des Kaisers zu durchnagen. Während der Mahlzeit Napoleons kamen sie in den Saal, und nach dem Essen wurde förmlich Krieg mit ihnen geführt. Als der Kaiser einst abends seinen Hut wegnehmen wollte, sprang eine große Ratte aus diesem heraus. Die Stallleute wollten gern Federvieh halten, mußten aber darauf verzichten, weil die Ratten es wegfraßen. Diese holten das Geflügel nachts sogar von den Bäumen herunter, auf welchen es schlief. Seeleute sind dieser Nager halber oft sehr übel daran. Es gibt kein größeres Schiff ohne Ratten. Auf den alten Fahrzeugen sind sie nicht auszurotten, und die neuen besetzen sie augenblicklich, sobald die erste Ladung eingenommen wird. Auf langen Seereisen vermehren sie sich, zumal, wenn sie genug zu fressen haben, in bedeutender Menge, und dann ist kaum auf dem Schiffe zu bleiben. Als Kane's Schiff bei seiner Polarreise in der Nähe des 80. Breitengrades festgefroren war, hatten die Ratten so überhand genommen, daß sie fürchterlichen Schaden thaten. Endlich beschloß man, sie zu Tode zu räuchern. Man schloß alle Luken und brannte unten im Schiffe ein Gemisch von Schwefel, Leder und Arsenik an. Die Mannschaft brachte die kalte Nacht des letzten Septembers auf dem Deck zu. Am nächsten Morgen sah man, daß dieses furchtbare Mittel gar nichts geholfen hatte. Die Ratten waren noch munter. Jetzt brannte man eine Menge von Holzkohlen an und gedachte, die Thiere durch das sich entwickelnde Gas zu vergiften. In kurzer Zeit war auch der geschlossene Raum so stark mit Gas erfüllt, daß zwei Leute, welche sich unvorsichtiger Weise hinabgewagt hatten, sofort besinnungslos zu Boden fielen und nur mit großer Mühe aufs Deck gebracht werden konnten. Eine hinabgesenkte brennende Laterne verlosch augenblicklich; allein plötzlich gerieth an einer andern Stelle des Fahrzeugs ein Kohlenvorrath und mit ihm ein Theil des Schiffes in Glühen, und nur mit der größten Anstrengung, ja mit wirklicher Lebensgefahr des Schiffsführers, gelang es, das Feuer zu löschen. Am folgenden Tage fand man bloß achtundzwanzig Rattenleichen, und die überlebenden vermehrten sich bis zum nächsten Winter in so großer Menge, daß man nichts mehr vor ihnen retten konnte. Sie zerfraßen Pelze, Kleider, Schuhe, nisteten sich in die Betten, zwischen die Decken und Handschuhe ein, nahmen Herberge in Mützen und Vorrathskisten, verzehrten die Vorräthe und wichen allen Nachstellungen mit List und Schlauheit aus. Man verfiel auf ein neues Mittel. Der klügste und tapferste Hund wurde in ihre eigentliche Herberge, in den Schiffsraum hinabgelassen, um dort Ordnung zu stiften; aber bald verrieth sein jämmerliches Heulen, daß nicht er über die Ratten, sondern sie über ihn Herr wurden. Man zog ihn heraus und fand, daß die gehaßten Nager ihm die Haut von den Fußsohlen abgefressen hatten. Später erbot sich ein Eskimo, die Ratten allmählich mit Pfeilen zu erschießen, und war auch so glücklich, daß Kane, welcher sich die Beute kochen ließ, während des langen Winters beständig frische Fleischbrühe hatte. Zufällig fing man einen Fuchs und sperrte ihn in den Schiffsraum: dieser endlich räumte auf.

In allen Leibesübungen sind die Ratten Meister. Sie laufen rasch und geschickt, klettern vortrefflich, sogar an ziemlich glatten Wänden empor, schwimmen meisterhaft, führen mit Sicherheit ziemlich weite Sprünge aus und graben recht leidlich, wenn auch nicht gern ausdauernd nacheinander. Die stärkere Wanderratte scheint noch geschickter zu sein als die Hausratte, wenigstens schwimmt sie bei weitem besser. Ihre Tauchfähigkeit ist beinahe eben so groß wie die echter Wasserthiere. Sie darf dreist auf den Fischfang ausgehen; denn sie ist im Wasser behend genug, den eigentlichen Bewohnern der feuchten Tiefe nachzustelleu. Manchmal thut sie gerade, als ob das Wasser ihre wahre Heimat wäre. Erschreckt, flüchtet sie sich augenblicklich in einen Fluß, Teich oder Graben, und, wenn es sein muß, schwimmt sie in einem Zuge über die breiteste Wasserfläche oder läuft minutenlang auf dem Grunde des Beckens dahin. Die Hausratte thut dies bloß im größten Nothfalle, versteht jedoch die Kunst des Schwimmens ebenfalls recht gut.

Unter den Sinnen der Ratten stehen Gehör und Geruch obenan; namentlich das erstere ist vortrefflich, aber auch das Gesicht nicht schlecht, und der Geschmack wird nur allzuoft in Vorrathskammern bethätigt, wo die Ratten sicher immer die leckersten Speisen auszusuchen wissen. Ueber ihre geistigen Fähigkeiten brauche ich nach dem Angegebenen nicht mehr viel zu sagen. Verstand kann man ihnen wahrlich nicht absprechen, noch viel weniger aber eine berechnende List und eine gewisse Schlauheit, mit welcher sie sich den Gefahren der verschiedensten Art zu entziehen wissen.

Wie bereits bemerkt, herrscht zwischen den beiden Rattenarten ein ewiger Streit, welcher regelmäßig mit dem Untergänge der schwächeren Art endet; doch auch die einzelnen Ratten unter sich kämpfen und streiten beständig. Nachts hört da, wo sie häufig sind, das Poltern und Lärmen keinen Augenblick auf; denn der Kampf währt auch dann noch fort, wenn ein Theil bereits die Flucht ergreift. Recht alte, bissige Männchen werden zuweilen von der übrigen Gesellschaft verbannt und suchen sich dann einen stillen, einsamen Ort auf, wo sie mürrisch und griesgrämig ihr Leben verbringen.

Die Paarung geht unter lautem Lärmen und Quieken und Schreien vor sich; denn die verliebten Männchen kämpfen heftig um die Weibchen. Ungefähr einen Monat nach der Begattung werfen die letzteren fünf bis einundzwanzig Junge, kleine, allerliebste Thierchen, welche jedermann gefallen würden, wären sie nicht Ratten. »Am 1. März 1852«, berichtet Dehne, »bekam ich von einer weißen Ratte sieben Junge. Sie hatte sich in ihrem Drahtkäfige ein dichtes Nest von Stroh gemacht. Die Jungen hatten die Größe der Maikäfer und sahen blutroth aus. Bei jeder Bewegung der Mutter ließen sie ein feines, durchdringendes Piepen oder Quietschen hören. Am 8. waren sie schon ziemlich weiß; vom 13. bis 16. wurden sie sehend. Am 18. abends kamen sie zum ersten Male zum Vorschein; als aber die Mutter bemerkte, daß sie beobachtet wurden, nahm sie eine nach der anderen ins Maul und schleppte sie in das Nest. Einzelne kamen jedoch wieder aus einem andern Loche hervor. Allerliebste Thierchen von der Größe der Zwergmäuse, mit ungefähr drei Zoll langen Schwänzen! Am 2l. hatten sie schon die Größe gewöhnlicher Hausmäuse, am 28. die der Waldmäuse. Sie saugten noch dann und wann (ich sah sie sogar noch am 2. April saugen), spielten miteinander, jagten und balgten sich auf die gewandteste und unterhaltendste Weise, setzten sich auch wohl zur Abwechselung auf den Rücken der Mutter und ließen sich von derselben herumtragen. Sie übertrafen an Possirlichkeit bei weitem die weißen Hausmäuse. Am 9. April trennte ich die Mutter von ihren Jungen und setzte sie wieder zum Männchen; am 11. Mai warf sie abermals eine Anzahl Junge.

»Von den am 1. März zur Welt gekommenen hatte ich seit Anfang April ein Pärchen in einem großen Glase mit achtzölliger Mündung abgesondert gehalten, und schon am 11. Juni nachmittags, also im Alter von hundert und drei Tagen, gebar das Weibchen sechs Junge. Trotz der Weite des Glases schien der Mutter doch der Raum für ihre Jungen zu eng zu sein. Sie bemühte sich vergebens, ein weiteres Nest zu machen, wobei sie öfters die armen Kleinen so verscharrte, daß man nichts mehr von ihnen sah; doch fand sie dieselben immer bald wieder zusammen. Sie säugte ihre Jungen bis zum 23. ganz gut, und sie wurden bereits etwas weiß; auf einmal aber waren sie alle verschwunden: die Mutter hatte sie sämmtlich gefressen!

»Am Tage und nach Mitternacht schlafen die Wanderratten; früh und abends sieht man sie in größter Thätigkeit. Sehr gern trinken sie Milch; Kürbiskörner und Hanf gehören zu ihren Leckerbissen. Für gewöhnlich bekommen sie Brod, welches mit Wasser oder Milch oberflächlich angefeuchtet wurde; dann und wann erhalten sie auch gekochte Kartoffeln: letztere fressen sie sehr gern. Fleisch und Fett, Lieblingsgerichte für sie, entziehe ich ihnen sowie allen anderen Nagern, welche ich in der Gefangenschaft ernähre, gänzlich, da nach solchen Speisen ihr Harn und selbst ihre Ausdünstung stets einen widrigen, durchdringenden Geruch bekommt. Der eigenthümliche, so höchst unangenehme Geruch, welchen die gewöhnlichen Mäuse verbreiten und allen Gegenständen, die damit in Berührung kommen, dauernd mittheilen, fehlt den weißen Wanderratten gänzlich, wenn man sie in der angegebenen Weise hält.

»Die Wanderratten verrathen viel List. Wenn ihre hölzernen Käfige von außen mit Blech beschlagen sind, versuchen sie das Holz durchzunagen, und wenn sie eine Zeitlang genagt haben, greifen sie mit den Pfoten durch das Gitter, um die Stärke des Holzes zu untersuchen und zu sehen, ob sie bald durch sind. Beim Reinmachen der Käfige wühlen sie mit Rüssel und Pfoten den Unrath an die Oeffnung, um auf diese Weise desselben sich zu entledigen.

»Sie lieben die Gesellschaft ihres Gleichen. Oft machen sie sich ein gemeinschaftliches Nest und erwärmen sich gegenseitig, indem sie darin dicht zusammenkriechen; stirbt aber eine von ihrem, so machen sich die übrigen gleich über sie her, beißen ihr erst den Hirnschädel auf, fressen den Inhalt und verzehren dann nach und nach die ganze Leiche mit Zurücklassung der Knochen und des Felles. Die Männchen muß man, wenn die Weibchen trächtig sind, sogleich absperren; denn sie lassen diesen keine Ruhe und fressen auch die Jungen am ersten. Die Mutter hat übrigens viel Liebe zu ihren Kindern; sie bewacht dieselben sorgfältig, und diese erwidern ihr die erwiesene Zärtlichkeit auf alle nur mögliche Weise.

»Außerordentlich groß ist die Lebenszähigkeit dieser Thiere. Einst wollte ich eine ungefähr ein Jahr alte weiße Wanderratte durch Ersäufen tödten, um sie von einem mir unheilbar scheinenden Leiden, einer offenen, eiternden Wunde, zu befreien. Nachdem ich sie bereits ein halbes Dutzend Mal in eiskaltes Wasser mehrere Minuten lang getaucht hatte, lebte sie noch und putzte sich mit ihren Pfötchen, um das Wasser aus den Augen zu entfernen. Endlich sprang sie, indem ich den Topf öffnete, in den Schnee und suchte zu entfliehen. Nun setzte ich sie in einen Käfig auf eine Unterlage von Stroh und Heu und brachte sie in die warme Stube. Sie erholte sich bald so weit, daß man sah, das kalte Bad habe ihr nichts geschadet. Ihre Freßlust hatte gegen früher eher zu-, als abgenommen. Nach einigen Tagen setzte ich sie wieder aus der warmen Stube in ein ungeheiztes Zimmer, gab ihr aber Heu, und sie bereitete sich daraus auch alsbald ein bequemes Lager. Zu meinem Erstaunen bemerkte ich nun, daß der offene Schaden von Tag zu Tag kleiner wurde; die Entzündung schwand immer mehr, und nach ungefähr vierzehn Tagen war die Heilung vollständig erfolgt. Hier hatte also offenbar das eiskalte Bad die Entzündung gehoben und dadurch die Genesung bewerkstelligt. Kaum glaube ich, daß ein anderer verwandter Nager ein solches wiederholtes Bad ohne tödtlichen Ausgang überstanden haben würde, und nur aus der Lebensweise und Lebenszähigkeit der Wanderratten, deren zweites Element das Wasser ist, läßt sich ein so glücklicher Erfolg erklären.

»Die untern Nagezähne wachsen zahmen Ratten oft bis zu einer unglaublichen Länge und sind dann schraubenförmig gewunden. Ich habe auch gesehen, daß sie durch das Backenfell gewachsen waren und die Thiere derart am Fressen verhinderten, daß sie endlich verhungern mußten.«

Solche, im engen Gewahrsam gehaltene, gut gepflegte Ratten werden so zahm, daß sie sich nicht bloß berühren oder von Kindern als Spielzeug verwenden, sondern auch zum Aus- und Eingehen in Haus, Hof und Garten gewöhnen lassen, ihren Pflegern wie Hunde nachfolgen, auf den Ruf herbeikommen, kurz zu Haus- oder Stubenthieren im besten Sinne werden.

Im Freileben kommt unter den Ratten zuweilen eine eigenthümliche Krankheit vor. Mehrere von ihnen verwachsen unter einander mit den Schwänzen und bilden dann den sogenannten Rattenkönig, den man sich in früheren Zeiten freilich ganz anders vorstellte als gegenwärtig, wo man ihn in diesem oder jenem Museum sehen kann. Früher glaubte man, daß der Rattenkönig, geschmückt mit goldner Krone, auf einer Gruppe innig verwachsener Ratten throne und von hier aus den ganzen Rattenstaat regiere. Soviel ist sicher, daß man zuweilen eine größere Anzahl fest mit den Schwänzen verwickelter Ratten findet, welche, weil sie sich nicht bewegen können, von Mitleidigen ihrer Art ernährt werden müssen. Man glaubt, daß eine eigenthümliche Ausschwitzung der Rattenschwänze ein Aufeinanderkleben derselben zur Folge habe, ist aber nicht im Stande, etwas sicheres darüber zu sagen. In Altenburg bewahrt man einen Rattenkönig auf, welcher von siebenundzwanzig Ratten gebildet wird; in Bonn, bei Schnepfenthal, in Frankfurt, in Erfurt und in Lindenau bei Leipzig hat man andere aufgefunden. Der letztere ist von Amtswegen genau beschrieben worden, und ich halte es nicht für überflüssig, den Inhalt der betreffenden Akten hier folgen zu lassen.

»Am 17. Januar 1774 erscheint bei der Landstube zu Leipzig

Christian Kaiser, Mühlknappe zu Lindenau,

und bringt an:

Was maaßen er an vergangener Mittwoche frühe einen Rattenkönig von sechszehn Stück Ratten, welche mit den Schwänzen ineinander verflochten, in der Mühle zu Lindenau gefangen habe, welchen er, weil dieser auf ihn losspringen wollen, sofort todtgeschmissen. Diesen Rattenkönig habe

Johann Adam Faßhauer zu Lindenau

von seinem Herrn, Tobias Jägern, Müllern zu Lindenau, unter dem Vorwande: daß er solchen abmalen wolle, abgeholt, und nunmehr wolle er den Rattenkönig nicht wieder hergeben, habe auch seit der Zeit viel Geld damit verdient; er wolle daher gehorsamst bitten, Faßhauern cum expensis anzudeuten, daß er ihm sofort seinen Rattenkönig wiedergeben und das damit verdiente Geld bezahlen solle etc.

Am 22. Februar 1774 erscheint bei der Landstube

Christian Kaiser, Mühlknappe zu Lindenau, und sagt aus:

Es sei wirklich der Wahrheit gemäß, daß er am 12. Januar einen Rattenkönig von sechszehn Stück Ratten in der Mühle zu Lindenau gefangen habe. Besagten Tages habe er in der Mühle und zwar bei einer Treppe in einem Unterzuge ein Geräusch gehört, worauf er da die Treppe hinaufgegangen, einige Ratten bei sothanem Unterzuge gucken sehen, welche er mit einem Stück Holz todtgeschlagen. Hierauf hätte er eine Leiter an gedachten Ort angelegt, um zu sehen, ob noch mehr Ratten wären, und diesen Rattenkönig mit Beihülfe einer Axt auf den Platz geschmissen, und hätten viele noch gelebt, weil sie heruntergefallen, welche er aber nach einiger Zeit auch todtgeschmissen. Sechszehn Stück Ratten wären aneinander feste geflochten gewesen, und zwar fünfzehn Stück mit den Schwänzen, die sechszehnte aber mit einer anderen auf dem Rücken mit dem Schwanze in ihren Haaren eingeflochten gewesen. Durch das Herunterfallen von dem berührten Unterzuge wäre keine von der anderen abgelöst gewesen; auch hätten nachher noch viele einige Zeit gelebt und gesprungen, sich aber nicht von einander durch das Springen losmachen können. So feste wären sie ineinander geflochten gewesen, daß er nicht glaubte, daß es möglich gewesen, wenigstens mit schwerer Mühe, sie von einander zu reißen etc.«

Nun folgen noch einige andere Zeugenberichte, welche wesentlich dasselbe feststellen. Und endlich findet sich die Beschreibung des Arztes und des Wundarztes, welche auf Wunsch der Landstube die Sache genauer untersuchten. Der betreffende Arzt theilt darüber folgendes mit:

»Um zu untersuchen, was von der von Vielen sehr fabelhaft erzählten Geschichte des Rattenkönigs zu halten sei, habe ich mich am 16. Januarii nach Lindenau begeben und daselbst gefunden, daß in der Schenke zum Posthorn in einem kühlen Zimmer auf einem Tische eine Anzahl von sechszehn todten Ratten gelegen, davon fünfzehn Stück mit den Schwänzen, gleich als ein aus vielen Enden bestehender Strick, in einen großen Knoten ineinander so verwickelt, daß einige dieser Schwänze ganz in den Knoten bis ungefähr ein bis zwei Zoll von dem Rumpfe an verknüpft gewesen. Ihre Köpfe waren nach der Peripherie, die Schwänze nach dem Centro, so der aus ihnen bestehende Knoten ausmachte, gerichtet. Neben diesen aneinander hangenden Ratten lag die sechszehnte, die nach Vorgeben des dabei stehenden Malers Faßhauer von einem Studioso von der Verwickelung mit denen übrigen losgerissen worden.

»Meine Neugierde beschäftigte sich am allerwenigsten mit Fragen, besonders, da denen nach uns häufig beikommenden Bewunderern auf vielerlei Fragen die ungereimtesten und lächerlichsten Antworten gegeben wurden, sondern ich untersuchte bloß die Körper und Schwänze der Ratten und fand 1) daß alle diese Ratten an ihrem Kopfe, Rumpfe und vier Füßen ihre natürliche Gestalt hatten; 2) daß sie ihrer Farbe nach einige aschgrau, andere etwas dunkler und wieder andere fast ganz schwarz waren; 3) daß einige ihrer Größe nach einer guten Spanne; 4) daß ihre Dicke und Breite nach ihrer Länge proportionirt war, doch so, daß sie mehr abgehungert als gemästet zu sein schienen; 5) daß ihre Schwänze von [1/4] bis ½ Leipziger Elle lang, wenig darüber oder darunter gerechnet werden konnten, an welchen etwas Unreinigkeit und Feuchtigkeit anzutreffen war.

»Als ich vermittels eines Stückchen Holzes den Knoten und die an demselben hängenden Ratten in die Höhe heben wollte: so bemerkte ich gar deutlich, daß es mir nicht schwer fallen würde, einige der verwickelten Schwänze auseinander zu zerren, wovon ich aber von dem dabeistehenden Maler mit einigem Unwillen abgehalten wurde. An der oben erwähnten sechzehnten Ratte habe ich deutlich wahrgenommen, daß ihr Schwanz, ohne die geringste Verletzung erlitten zu haben, noch an ihr befindlich, und sie also mit leichter Mühe von dem Knoten der übrigen losgelöst worden.

»Nachdem ich nun alle diese Umstände mit vielem Fleiß erwogen, so bin ich vollkommen überzeugt worden, daß besagte sechszehn Ratten kein aus einem Stück bestehender Rattenkönig, sondern daß es eine Anzahl von Ratten, so von verschiedener Größe, Stärke und Farbe und (nach meiner Meinung) auch von verschiedenem Alter und Geschlecht gewesen. Die Art und Weise, wie oft gedachte Ratten sich miteinander so verwickelt haben, stelle ich mir also vor. In der wenig Tage vor der Entdeckung dieser häßlichen Versammlung eingefallenen sehr strengen Kälte haben diese Thiere sich in einem Winkel zusammenrottirt, um durch ihr Neben- und Uebereinanderliegen sich zu erwärmen; ohnfehlbar haben sie eine solche Richtung genommen, daß sie die Schwänze mehr nach einer freien Gegend und die Köpfe nach einer vor Kälte mehr geschützten Gegend zugewendet haben. Sollten nicht die Excrementa der oben gesessenen Ratten, welche nothwendig auf die Schwänze der unteren gefallen, Gelegenheit gegeben haben, daß die Schwänze haben zusammenfrieren müssen? Ist es auf diese Art nicht möglich, daß die an den Schwänzen aneinandergefrorenen Ratten, sobald sie nach ihrer Nahrung gehen wollen und mit ihren angefrorenen Schwänzen nicht loskommen können, eine so feste Verwickelung bewerkstelligt haben müssen, daß sie auch bei bevorstehender Lebensgefahr sich nicht mehr losreißen können?

»Auf Verlangen der Hochlöblichen Landstube E. E. Hochweisen Rathes allhier habe diese meine Gedanken nebst dem, was ich laut dieses Berichts zugleich mit Herrn Eckolden bei der Untersuchung angetroffen, hiermit aufrichtigst anzuzeigen nicht anstehen wollen, so ich mit ihm eigenhändig unterschrieben habe.«

Es ist möglich, daß derartige Verbindungen öfter vorkommen, als man annimmt; die wenigsten aber werden gefunden, und an den meisten Orten ist der Aberglaube noch so groß, daß man einen etwa entdeckten Rattenkönig gewöhnlich sobald als möglich vernichtet. Hierzu gibt Lenz einen für sich selbst redenden Beleg. In Döllstedt, einem zwei Meilen von Gotha gelegenen Dorfe, wurden im December des Jahres 1822 zwei Rattenkönige zu gleicher Zeit gefangen. Drei Drescher, welche in der Scheuer des Forsthauses ein lautes Quieken vernahmen, suchten mit Hülfe des Knechtes nach und fanden, daß der starke Tragbalken des Stalles von oben ausgehöhlt war. In dieser Höhle sahen sie eine Menge lebender Ratten, wie sich nachher herausstellte, ihrer zweiundvierzig Stück. Das Loch im Balken war offenbar von den Ratten hineingenagt worden. Es hatte ungefähr fünfzehn Centim. an Tiefe, war reinlich gehalten und auch nicht von Ueberbleibseln der Nahrung und dergleichen umgeben. Der Zugang war für die alten Ratten, welche dort ihre Brut gefüttert haben mußten, sehr bequem, weil das ganze Jahr hindurch über dem Stalle und seinem Tragbalken eine große Masse Stroh gelegen hatte. Der Knecht übernahm das Geschäft, die Ratten, welche ihren Wohnsitz nicht verlassen wollten oder nicht verlassen konnten, hervorzuholen und auf die Scheuertenne hinabzubringen. Dort sahen dann die vier Leute mit Staunen, daß achtundzwanzig Ratten mit ihren Schwänzen fest verwachsen und um diesen Schwanzknäuel regelmäßig vertheilt im Kreise waren. Die übrigen vierzehn Ratten waren genau ebenso verwachsen und vertheilt. Alle zweiundvierzig schienen von argem Hunger geplagt zu sein und quiekten fortwährend, sahen aber durchaus gesund aus; alle waren von gleicher und zwar so bedeutender Größe, daß sie jedenfalls vom letzten Frühjahre sein mußten. Ihrer Färbung nach zu schließen, waren es Hausratten. Sie sahen rein und glatt aus, und man konnte kein Anzeichen bemerken, daß etwa vorher welche gestorben waren. Ihrer Gesinnung nach waren sie vollkommen friedlich und gemüthlich, ließen alles über sich ergehen, was das vierköpfige Gericht über sie beschloß, und musicirten bei jeder über sie verhängten Handlung in gleicher Melodie. Der Vierzehnender ward lebend in die Stube des Forstaufsehers getragen, und dahin kamen dann unaufhörlich Leute, um das wunderbare Ungeheuer zu beschauen. Nachdem die Schaulust der Dorfbewohner befriedigt war, endete das Schauspiel damit, daß die Drescher ihren Gefangenen im Triumph auf die Miststätte trugen und ihn dort unter dem Beifall der Menge so lange draschen, bis er seine vierzehn Geister aufgab. Sie packten die Ratten nun noch mit zwei Mistgabeln, stachen fest ein und zerrten mit großer Gewalt nach zwei Seiten, bis sie drei von den übrigen losgerissen. Die drei Schwänze zerrissen dabei nicht, hatten auch Haut und Haare noch, zeigten aber die Eindrücke, welche sie von den anderen Schwänzen bekommen hatten, ganz wie Riemen, welche lange miteinander verflochten gewesen sind. Den Achtundzwanzigender trugen die Leute in den Gasthof und stellten ihn dort den immer frisch andrängenden Neu- und Wißbegierigen zur Schau aus. Zum Beschluß des Festes wurde auch dieser Rattenkönig jämmerlich gedroschen, todt auf den Düngerhaufen geworfen und nicht weiter beachtet. Hätten die guten Leute gewußt, daß diese Rattenkönige sie sammt und sonders zu reichen Leuten hätten machen können, sie würden sicherlich ängstlich über das Leben der so eigenthümlich verbundenen gewacht und sie öffentlich zur Schau Deutschlands gestellt haben!

Unzählbar sind die Mittel, welche man schon angewandt hat, um die Ratten zu vertilgen. Fallen aller Art werden gegen sie aufgestellt, und eine Zeitlang hilft auch die eine und die andere Art der Rattenjagd wenigstens etwas. Merken die Thiere, daß sie sehr heftig verfolgt werden, so wandern sie nicht selten aus, kommen aber wieder, wenn die Verfolgung nachläßt. Und wenn sie sich einmal von neuem eingefunden haben, vermehren sie sich in kurzer Zeit so stark, daß die alte Plage wieder in voller Stärke auftritt. Die gewöhnlichsten Mittel zu ihrer Vertilgung bleiben Gifte verschiedener Art, welche man an ihren Lieblingsorten aufstellt; aber ganz abgesehen davon, daß man die vergifteten Thiere auf eine greuliche Weise zu Tode martert, bleiben diese Mittel immer gefährlich; denn die Ratten brechen gern einen Theil des Gefressenen wieder aus, vergiften unter Umständen Getreide oder Kartoffeln und können dadurch anderen Thieren und auch den Menschen sehr gefährlich werden. Besser ist es, ihnen ein Gemisch von Malz und ungelöschtem Kalk vorzusetzen, welches, wenn sie es gefressen haben, ihren Durst erregt und den Tod herbeiführt, sobald sie das zum Löschen des Kalkes erforderliche Wasser eingenommen haben.

Die besten Vertilger der Ratten bleiben unter allen Umständen ihre natürlichen Feinde, vor allen Eulen, Raben, Wiesel, Katzen und Pintscher, obgleich es oft vorkommt, daß die Katzen sich nicht an Ratten, zumal an Wanderratten, wagen. Dehne sah in Hamburg vor den Flethen Hunde, Katzen und Ratten unter einander herumspazieren, ohne daß eines der betreffenden Thiere daran gedacht hätte, dem andern den Krieg zu erklären, und mir selbst sind viele Beispiele bekannt, daß die Katzen sich nicht um die Ratten bekümmern. Es gibt, wie unter allen Hausthieren, auch unter den Katzen gute Familien, deren Glieder mit wahrer Leidenschaft der Rattenjagd obliegen, obgleich sie anfangs viele Mühe haben, die bissigen Nager zu überwältigen. Eine unserer Katzen fing bereits Ratten, als sie kaum den dritten Theil ihrer Größe erreicht hatte, und verfolgte dieselben mit solchem Eifer, daß sie sich einstmals von einer starken Ratte über den ganzen Hof weg und an einer Mauer emporschleppen ließ, ohne ihren Feind loszulassen, bis sie endlich mit einem geschickten Bisse denselben kampfunfähig machte. Von jenem Tage an ist die Katze der unerbittlichste Feind der Ratten geblieben und hat den ganzen Hof von ihnen fast gereinigt. Uebrigens ist es gar nicht so nothwendig, daß eine Katze wirklich eifrig Ratten fängt; sie vertreibt dieselben schon durch ihr Umherschleichen in Stall und Scheuer, Keller und Kammer. Es ist sicherlich höchst ungemüthlich für die Ratten, diesen Erzfeind in der Nähe zu haben. Sie sind da keinen Augenblick lang sicher. Unhörbar schleicht er herbei im Dunkel der Nacht, kein Laut, kaum eine Bewegung verräth sein Nahen, in alle Löcher schauen seine unheimlich leuchtenden, grünlichen Augen, neben den bequemsten Gangstraßen sitzt und lauert er, und ehe sie es sich recht versehen, fällt er über sie her und packt mit den spitzen Klauen und den scharfen Zähnen so fest zu, daß selten Rettung möglich. Das erträgt selbst eine Ratte nicht: sie wandert lieber aus und an Orte, wo sie unbehelligter wohnen kann. Somit bleibt die Katze immer der beste Gehülfe des Menschen, wenn es gilt, so lästige Gäste zu vertreiben. Kaum geringere Dienste leisten Iltis und Wiesel, ersterer im Hause, letzteres im Garten und an den hinteren Seiten der Ställe. Gegen diese Raubgesellen, welche sich ab und zu auch ein Ei, ein Küchlein, eine Taube oder auch wohl eine Henne holen, kann man sich schützen, wenn man den Stall gut verschließt, gegen die Ratten aber ist jeder Schutz umsonst, und deshalb sollte man die schlanken Räuber hegen und schirmen, wo man nur immer kann.

An einzelnen Ratten hat man bei großer Gefahr eine besondere List beobachtet. Sie stellen sich todt, wie das Opossum thut. Mein Vater hatte einst eine Ratte gefangen, welche, ohne sich zu rühren, in der Falle lag und sich in derselben hin- und herwerfen ließ. Das noch glänzende Auge war aber zu auffallend, als daß solch ein Meister in der Beobachtung sich hätte täuschen sollen. Mein Vater schüttete die Künstlerin auf dem Hofe aus, aber in Gegenwart ihrer schlimmen Feindin, der Katze, und siehe da – die scheinbar Todte bekam sofort Leben und Besinnung, wollte auch so schnell als möglich davon laufen, allein Miez saß ihr auf dem Nacken, noch ehe sie zwei Meter durchmessen hatte.

Schließlich will ich zu Nutz und Frommen mancher meiner Leser eine Falle beschreiben, welche zwar dem menschlichen Herzen nicht eben Ehre macht, aber wirksam ist. An besuchten Gangstraßen der Ratten, etwa zwischen Ställen, in der Nähe von Abtritten, Schleußen und an ähnlichen Orten legt man eine anderthalb Meter tiefe Grube an und kleidet sie innen mit glatten Steinplatten aus. Eine viereckige Platte von einem Meter im Geviert bildet den Grund, vier andere, oben schmälere, stellen die Seiten her. Die Grube muß oben halb so weit sein als unten, so daß die Wände nach allen Seiten hin überhangen und ein Heraufklettern der hineingegangenen Ratten unmöglich machen. Nun gießt man auf dem Boden geschmolzenes Fett, mit Wasser verdünnten Honig und andere stark riechende Stoffe aus, setzt ein thönernes Gefäß, welches oben eine enge Oeffnung hat, hinein, tränkt es mit Honig und füllt es mit Mais, Weizen, Hanf, Hafer, gebratenem Speck und anderen Leckerbissen an. Dann kommt etwas Heckerling auf den Boden der Grube und endlich ein Gitter über den Eingang, damit nicht zufällig ein Huhn oder ein anderes junges, ungeschicktes Hausthier hineinfalle. Nunmehr kann man das Ganze sich selbst überlassen. »Der liebliche Duft und der warme Heckerling«, sagt Lenz, »verleiten den bösen Feind, lustig und erwartungsvoll in den Abgrund zu springen. Dort riecht alles gar schön nach Speck, Honig, Käse, Körnern; man muß sich aber mit dem bloßen Geruche begnügen, weil das Innere nicht zugänglich ist, und so bleibt nichts anderes übrig, als daß ein Gefangener immer den anderen auffrißt.« Die erste Ratte, welche hinabfällt, bekommt selbstverständlich bald Hunger und müht und mattet sich vergeblich ab, dem entsetzlichen Gefängnisse zu entgehen. Da stürzt eine zweite von oben hernieder. Man beschnoppert sich gegenseitig, berathet wohl auch gemeinschaftlich, was da zu thun ist; aber der erste Gefangene ist viel zu hungrig, als daß er sich auf lange Verhandlungen einlassen könnte. Ein furchtbares Balgen, ein Kampf auf Leben und Tod beginnt, und einer der Gefangenen mordet den anderen. Blieb der erste Sieger, so macht er sich augenblicklich über die Leiche des Gefährten her, um ihn aufzufressen; siegte der zweite, so geschieht dasselbe wenige Stunden später. Nur höchst selten findet man drei Ratten zu gleicher Zeit in dieser Falle, am folgenden Tage aber sicherlich immer eine weniger. Kurz, ein Gefangener frißt den anderen auf, und die Grube bleibt ziemlich reinlich, obgleich sie eine Mordhöhle in des Wortes furchtbarster Bedeutung ist.

Weit lieblicher, anmuthiger und zierlicher als diese häßlichen, langgeschwänzten Hausdiebe sind die Mäuse, obwohl auch sie trotz ihrer schmucken Gestalt, ihres heitern und netten Wesens arge Feinde des Menschen sind und fast mit demselben Ingrimme wie ihre größeren und häßlicheren Verwandten von ihm verfolgt werden. Man darf behaupten, daß jedermann eine im Käfige eingesperrte Maus reizend finden wird, und daß selbst Frauen, welche gewöhnlich einen zwar vollkommen ungerechtfertigten, aber dennoch gewaltigen Schrecken empfinden, wenn in der Küche oder im Keller eine Maus ihnen über den Weg läuft, diese, wenn sie genauer mit ihr bekannt werden, für ein hübsches Geschöpf erklären müssen. Aber freilich, die spitzigen Nagezähne und die Leckerhaftigkeit der Mäuse sind zwei Dinge, welche auch ein mildes Frauenherz mit Zorn und Rachegefühlen erfüllen können. Es ist gar zu unangenehm, für alle Lebensmittel beständig fürchten zu müssen, selbst wenn dieselben unter Schloß und Riegel liegen; es ist gar zu empörend, eigentlich keinen Ort im Hause zu haben, wo man allein Herr sein darf und von den zudringlichen, kleinen Gästen nicht belästigt wird. Und weil nun die Mäuse sich überall einzudrängen wissen und sich selbst an den Ratten unzugänglichen Orten einfinden, haben sie gegen sich einen Verfolgungskrieg heraufbeschworen, welcher schwerlich jemals enden wird.

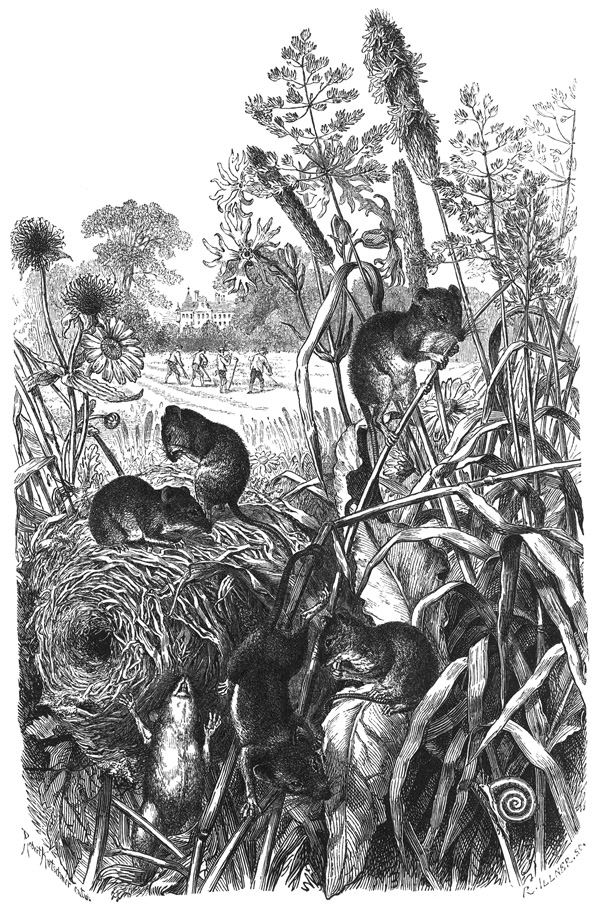

In Deutschland leben vier echte Mäuse: die Haus-, Wald-, Feld- und Zwergmaus. Namentlich die erstere und die letztere verdienen eine ausführlichere Beschreibung, obgleich auch Feld- und Waldmaus nur zu oft dem Menschen ins Gehege kommen und ihre Kenntnis deshalb nothwendig erscheint. Die drei ersteren werden überall ziemlich schonungslos verfolgt; die letzte aber hat, solange sie sich nicht unmittelbar dem Menschen aufdrängt, wegen ihrer ungemein zierlichen Gestalt, ihrer Anmuth und ihrer eigenthümlichen Lebensweise Gnade vor seinen Augen gefunden.

Die Hausmaus ( Mus Musculus, M. islandicus und domesticus) hat in ihrer Gestalt noch immer einige Aehnlichkeit mit der Hausratte, ist jedoch weit zarter und ebenmäßiger gebaut und bedeutend kleiner. Ihre Gesammtlänge beträgt ungefähr 18 Centim., wovon 9 Centim. auf den Körper kommen. Der Schwanz hat 180 Schuppenringe. Sie ist einfarbig: die gelblich grauschwarze Oberseite des Körpers und des Schwanzes geht ganz allmählich in die etwas hellere Unterseite über; Füße und Zehen sind gelblichgrau.

Die Waldmaus ( Mus sylvaticus, Musculus dichrurus) wird 20 Centim. lang, der Schwanz, welcher ungefähr 150 Schuppenringe hat, mißt 11,5 Centim. Sie ist zweifarbig, die Oberseite des Körpers und Schwanzes braungelblich grau, die Unterseite nebst den Füßen und Zehen scharf abgesetzt weiß.

Beide Arten kann man wegen ihrer längeren Ohren von der folgenden trennen. Bei dieser erreicht das Ohr nur ungefähr den dritten Theil der Kopfeslänge und ragt, an die Kopfseiten anhaus gedrückt, nicht bis zum Auge hervor, während es bei jenen die halbe Kopfeslänge hat und, an die Kopfseiten angedrückt, bis zum Auge vorragt.

Die Brandmaus ( Mus agrarius, M. rubeus) wird 18 Centim. lang, der Schwanz mißt 8 Centim. Sie ist dreifarbig: die Oberseite des Körpers braunroth mit schwarzen Längsstreifen über den Rücken, die Unterseite nebst den Füßen scharf abgesetzt weiß. Der Schwanz hat ungefähr 120 Schuppenringe.

Alle diese Mäuse ähneln sich in ihrem Aufenthalte, ihrem Wesen und Betragen ungemein, obgleich die eine oder die andere ihr Eigenthümliches hat. In einem stimmen alle vier überein: sie zeigen, wenigstens zeitweilig, große Vorliebe für den Menschen. Alle Arten, wenn auch die Hausmaus regelmäßiger als die übrigen, finden sich, zumal im Winter, häufig in den Häusern, vom Keller an bis zum Boden hinauf. Keine einzige ist ausschließlich an die Orte gebunden, auf welche ihr Name hindeutet: die Waldmaus lebt ebensowohl zeitweilig in der Scheuer oder im Hause wie auf dem Felde, und die Feldmaus ist ebensowenig allein aufs Feld beschränkt wie die Hausmaus auf die Wohnung des Menschen.

Hausmaus ( Mus Musculus). [3/4] natürl. Größe.

Die Hausmaus soll schon seit den ältesten Zeiten der treueste Genosse des Menschen gewesen sein. Bereits Aristoteles und Plinius thun ihrer Erwähnung, Albertus Magnus kennt sie genau. Gegenwärtig ist sie über die ganze Erde verbreitet. Sie wanderte mit dem Menschen und folgte ihm bis in den höchsten Norden und bis in die höchstgelegenen Alphütten. Wahrscheinlich gibt es gegenwärtig nur wenige Orte, wo sie fehlt, und jedenfalls hat man sie da bloß noch nicht beobachtet. Auf den Sundainseln z. B. soll sie nicht vorkommen. Ihre Aufenthaltsorte sind alle Theile der menschlichen Wohnungen. Auf dem Lande haust sie zeitweilig auch im Freien, d. h. im Garten oder in den nächsten Feldern und Wäldchen, in der Stadt beschränkt sie sich auf das Wohn- und seine Nebengebäude. Hier bietet ihr jede Ritze, jede Höhle, mit einem Worte jeder Winkel, wo sie sich verstecken kann, genügendes Obdach, und von hier aus unternimmt sie ihre Streifzüge.

Brandmaus ( Mus agrarius) und Waldmaus ( Mus sylvaticus). [5/6] natürl. Größe.

Mit größter Schnelligkeit rennt sie auf dem Boden dahin, klettert vortrefflich, springt ziemlich weit und hüpft oft längere Zeit nacheinander in kurzen Sätzen fort. An zahmen kann man beobachten, wie geschickt sie alle Bewegungen unternimmt. Läßt man sie auf einem schief aufwärts gespannten Bindfaden oder auf einem Stöckchen gehen, so schlingt sie, sobald sie zu fallen fürchtet, ihren Schwanz schnell um das Seil, nach Art der echten Wickelschwänzler, bringt sich wieder in das Gleichgewicht und läuft weiter; setzt man sie auf einen sehr biegsamen Halm, so klettert sie auf demselben bis zur Spitze empor, und wenn der Halm sich dann niederbiegt, hängt sie sich auf der unteren Seite an und steigt hier langsam herunter, ohne jemals in Verlegenheit zu kommen. Beim Klettern leistet ihr der Schwanz wesentliche Dienste: zahme Mäuse, denen man, um ihnen ein drolliges Aussehen zu geben, die Schwänze kurz geschnitten hatte, waren nicht mehr im Stande, es ihren beschwänzten Mitschwestern gleich zu thun. Ganz allerliebst sind auch die verschiedenen Stellungen, welche sie einnehmen kann. Schon wenn sie ruhig sitzt, macht sie einen ganz hübschen Eindruck; erhebt sie sich aber, nach Nagerart auf das Hintertheil sich stützend, und putzt und wäscht sie sich, dann ist sie geradezu ein bezauberndes Thierchen. Sie kann sich auf den Hinterbeinen aufrichten, wie ein Mensch, und sogar einige Schritte gehen. Dabei stützt sie sich nur dann und wann ein klein wenig mit dem Schwanze. Das Schwimmen versteht sie auch, obwohl sie nur im höchsten Nothfalle in das Wasser geht. Wirft man sie in einen Teich oder Bach, so sieht man, daß sie fast mit der Schnelligkeit der Zwergmaus oder der Wasserratte, welche beide wir später kennen lernen werden, die Wellen durchschneidet und dem ersten trockenen Orte zustrebt, um an ihm empor zu klettern und das Land wieder zu gewinnen. Ihre Sinne sind vortrefflich: sie hört das feinste Geräusch, riecht scharf und auf weite Entfernungen, sieht auch gut, vielleicht noch besser bei Tage als bei Nacht. Ihr geistiges Wesen macht sie dem, welcher das Leben des Thieres zu erkennen trachtet, zum wahren Lieblinge. Sie ist gutmüthig und harmlos und ähnelt nicht im geringsten ihren boshaften, tückischen und bissigen Verwandten, den Ratten; sie ist neugierig und untersucht alles mit der größten Sorgfalt; sie ist lustig und klug, merkt bald, wo sie geschont wird, und gewöhnt sich hier mit der Zeit so an den Menschen, daß sie vor seinen Augen hin- und herläuft und ihre Hausgeschäfte betreibt, als gäbe es gar keine Störung für sie. Im Käfige benimmt sie sich schon nach wenigen Tagen liebenswürdig; selbst alte Mäuse werden noch leidlich zahm, und jung eingefangene übertreffen wegen ihrer Gutmüthigkeit und Harmlosigkeit die meisten anderen Nager, welche man gefangen halten kann. Wohllautende Töne locken sie aus ihrem Verstecke hervor und lassen sie alle Furchtsamkeit vergessen. Sie erscheint bei hellem Tage in den Zimmern, in denen gespielt wird, und Räume, in denen regelmäßig Musik ertönt, werden zuletzt ihre Lieblingsaufenthaltsorte. In neuerer Zeit ist in verschiedenen Zeitschriften über sogenannte »Singmäuse« berichtet worden, und auch ich habe mehrere Zuschriften über denselben Gegenstand erhalten. Alle Berichte stimmen darin überein, daß hier und da und dann und wann Hausmäuse beobachtet werden, welche ihr natürliches Piepen und Zwitschern in einer an Vogelgesang erinnernden Weise vernehmen lassen. Das Ungewöhnliche der Beobachtung scheint die meisten Berichterstatter zu Vergleichen verleitet zu haben, welche schwerlich richtig sind. Einzelne sprechen mit Begeisterung von dem Gesange der Maus und stellen ihn dem Schlag des Kanarienvogels und selbst dem des Sprossers zur Seite; andere urtheilen nüchterner und wahrscheinlich richtiger. Lehrer Schacht, ein ebenso verläßlicher als kenntnisreicher Beobachter, pflegte längere Zeit eine solche Singmaus, welche ihren Gesang meist in der Dämmerung, oft auch erst in der Nacht ertönen ließ. Mit dem hellen Schlage eines Kanarienvogels oder mit dem tiefen Rollen eines Sprossers hatte derselbe nicht die geringste Aehnlichkeit. Es war nur »ein Gezwitscher, ein Mischmasch von ziehenden, surrenden und quietschenden Tönen«, welche man in der Stille der Nacht noch auf zwanzig Schritte vernehmen konnte. »Um einen Vergleich zwischen dem Gesange des Vierfüßlers und dem eines Vogels zu ziehen«, meint Schacht, »läßt sich sagen, daß das Gepräge der Weise die größte Aehnlichkeit mit den leisen Tönen einer jungen Klappergrasmücke hatte, welche im Nachsommer, tief im Gebüsch versteckt, ihr Liedchen einübt«. Der »Gesang« einer anderen vom Oberlehrer Dr. Müller beobachteten Singmaus bestand »aus auf einander folgenden weichen, pfeifenden Tönen, welche bald langsamer, bald lebhafter ausgestoßen wurden und in letzterem Falle deutlich an den Gesang eines Vogels erinnerten, nur daß sie wesentlich schwächer waren.« Letztere Singmaus wurde durch Musik angeregt und fing zuweilen auch am Tage an zu Pfeifen, wenn sie Klänge eines im gegenüberliegenden Hause befindlichen Klaviers vernahm. Beide von nur erwähnten Singmäuse waren Männchen, und es scheint somit wenigstens nicht undenkbar, daß des Gesanges süße Gabe auch in diesem Falle vorzugsweise dem männlichen Geschlechts verliehen ist.

Alle angenehmen Eigenschaften unserer Hausgenossin werden leider durch ihre Lüsternheit und Genäschigkeit sehr beeinträchtigt. Man kann sich schwerlich ein naschhafteres Geschöpf denken als eine Hausmaus, welche über eine gut gespickte Speisekammer verfügen kann. Sie sucht sich sicher immer die besten Bissen aus und beweist dadurch auf das schlagendste, daß der Sinn des Geschmackes bei ihr vortrefflich entwickelt ist. Süßigkeiten aller Art, Milch, Fleischspeisen, Käse, Fette, Früchte und Körner werden von ihr unbedingt bevorzugt, und wo sie die Wahl hat, kürt sie sich unter dem Guten immer das Beste. Die spitzen Nagezähne kommen hinzu, um sie verhaßt zu machen. Wo sie etwas Genießbares wittert, weiß sie sich einen Zugang zu verschaffen, und es kommt ihr eben nicht darauf an, eine oder mehrere Nächte angestrengt zu arbeiten und selbst feste, starke Thüren zu durchnagen. Findet sie viele Nahrung, welche ihr besonders mundet, so trägt sie sich auch noch einen Vorrath davon in ihre Schlupfwinkel und sammmelt mit der Hast eines Geizigen an der Vermehrung ihrer Schätze. »An Orten, wo sie wenig Störung erleidet«, sagt Fitzinger, »findet man zuweilen ganze Haufen von Wall- oder Haselnüssen bis zu einer halben Elle hoch in Winkeln aufgethürmt und so regelmäßig und zierlich fest aneinander geschlossen und mit allerlei Abfällen von Papier oder Kleiderstoffen überdeckt, daß man hierin kaum ein Werk der Hausmaus vermuthen möchte.« Wasser trinkt sie, wenn sie andere saftige Stoffe haben kann, gar nicht und auch bei trockenem Futter nur selten, schlürft dagegen süße Getränke aller Art mit Wollust aus. Daß sie sich, wie die Waldmaus es zuweilen thut, auch über geistige Getränke hermacht, beweist eine Beobachtung, welche mir erst vor kurzem mitgetheilt wurde. »Etwa im Jahre 1843«, schreibt mir Förster Block, »wurde ich einmal beim Schreiben durch ein Geräusch gestört und erblickte eine Maus, welche an den glatten Füßen eines Tischchens emporkletterte. Bald war sie oben und suchte emsig nach den Brosamen, welche auf dem Frühstücksteller lagen. In der Mitte des Tellers stand ein ganz leichtes, glockenförmiges Schnapsgläschen, zur Hälfte mit Kümmel gefüllt. Mit einem Sprunge saß das Mäuschen oben auf dem Glase, bog sich vorn über, leckte eifrig und sprang sodann herunter, nahm aber noch eine Gabe von dem süßen Gifte zu sich. Durch ein Geräusch meinerseits gestört, sprang sie mit einem Satze vom Tische herab und verschwand hinter einem Glasschranke. Jetzt mochte der Geist über sie kommen; denn gleich darauf war sie wieder da und führte die spaßhaftesten Bewegungen aus, versuchte auch, obwohl vergeblich, den Tisch nochmals zu ersteigen. Ich stand auf und ging auf sie zu, behelligte sie aber nicht; ich holte eine Katze herbei, die Maus lief auf einen Augenblick davon, war aber gleich wieder da. Von meinem Arme herab sprang die Katze zu, und das trunkene Mäuschen hing an den Krallen ihrer Tatze.«

Der Schaden, welchen die Hausmaus durch Wegfressen verschiedener Speisevorräthe anrichtet, ist im ganzen gering; ihre hauptsächliche Schädlichkeit beruht in dem abscheulichen Zernagen werthvoller Gegenstände. In Bücher- und Naturaliensammlungen hausen die Mäuse auf die verderblichste Weise und können, wenn ihrer Zerstörungslust nicht mit allen Kräften Einhalt gethan wird, unschätzbaren Schaden anrichten. Es scheint, daß sie manchmal aus bloßem Uebermuthe etwas benagen, und soviel ist sicher, daß dies öfter geschieht, wenn sie durstig sind, als wenn sie immer zu trinken bekommen. Deshalb pflegt man ihr in Bibliotheken außer Körnern, welche man für sie aufspeichert, auch Gefäße mit Wasser hinzustellen, sie also geradezu zu speisen und zu tränken.