|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Erst in der Neuzeit ist man bekannter geworden mit den Mitgliedern einer kleinen Familie amerikanischer Thiere, deren Felle schon seit alten Zeiten von den Ureingebornen Südamerikas benutzt und auch seit Ende vorigen Jahrhunderts in großen Massen nach Europa übergeführt wurden. Die Hasenmäuse oder Chinchillen [sprich Tschintschiljen] ( Chinchillina) scheinen Mittelglieder zu sein zwischen den Mäusen und Hasen. Wenn man sie Kaninchen mit langem Buschschwanze nennt, hat man ihre kürzeste Beschreibung gegeben. Doch unterscheidet sie von den Hasen scharf und bestimmt das Gebiß, welches mit dem der übrigen Plumpnager übereinstimmt. Die Backenzähne sind wurzellos, zeigen zwei bis drei gleichlaufende Schmelzblätter, und die Reihen nähern sich vorn einander. Die Wirbelsäule besteht aus 12 Rippen-, 8 Lenden-, 2 Kreuz- und 20 Schwanzwirbeln. Der feinste Pelz, welchen Säugethiere überhaupt tragen, deckt ihren Leib. Seine Färbung ist ein lichtes Grau mit Weiß und Schwarzbraun oder Gelb.

Alle Chinchillen bewohnen Südamerika, und zwar größtentheils das Gebirge noch in bedeutender Höhe zwischen den kahlen Felsen unter der Schneegrenze; nur eine Art findet sich in der Ebene. Natürliche Höhlen oder von den Thieren eigens gegrabene Gänge bilden ihre Wohnsitze. Alle sind gesellig, manche bewohnen familienweise eine und dieselbe Höhle. Wie die Hasen dem Lichte abhold, zeigen sie sich am meisten in der Dämmerung oder in der Nacht. Sie sind schnelle, lebhafte, behende, scheue und furchtsame Thiere und auch in ihren Bewegungen halb Kaninchen, halb Mäuse. Das Gehör scheint der entwickeltste Sinn zu sein. Ihr Verstand ist gering. Wurzeln und Flechten, Zwiebeln und Rinde, auch wohl Früchte bilden ihre Nahrung. Ihre Vermehrung ist ungefähr ebensogroß wie die der Hasen. Sie ertragen die Gefangenschaft leicht und erfreuen durch Reinlichkeit und Zahmheit. Manche Arten richten Schaden an, oder werden wenigstens dem Menschen durch das Unterwühlen des Bodens lästig, alle aber nützen durch ihr Fleisch und ihr wahrhaft kostbares Fell.

Die Chinchillas ( Eriomys), welche die erste Sippe bilden, zeichnen sich durch dicken Kopf, breite, gerundete Ohren, fünfzehige Vorder-, vierzehige Hinterfüße und den langen, außerordentlich weichen und seidenhaarigen Pelz vor ihren Verwandten aus. Die Backenzähne sind aus drei Schmelzblättern gebildet. Man kennt bloß zwei Arten dieser Thiere, die Chinchilla (Eriomys Chinchilla , Lagostomus laniger, Chinchilla brevicaudata) und die Wollmaus (Eriomys lanigera, Mus, Cricetus und Callomys laniger). Erstere wird 30 Centim. lang und trägt einen 13 Centim., mit den Haaren aber 20 Centim. langen Schwanz. Der gleichmäßige, feine, überaus weiche Pelz ist auf dem Rücken und an den Seiten mehr als 2 Centim. lang; die Haare sind an der Wurzel tief-blaugrau, sodann breit weiß geringelt und an der Spitze dunkelgrau. Hierdurch erscheint die allgemeine Färbung silberfarben, dunkel angeflogen. Die Unterseite und die Füße sind reinweiß; der Schwanz hat oben zwei dunkle Binden; die Schnurren sehen an ihrer Wurzel schwarzbraun, an der Spitze graubraun ans. Die großen Augen sind schwarz.

Schon zur Zeit der Inkas verarbeiteten die Peruaner das feine Seidenhaar der Chinchilla zu Tuchen und ähnlichen sehr gesuchten Stoffen, und die alten Schriftsteller, wie Acosta und Molina, geben ziemlich ausführliche, wenn auch nicht eben getreue Schilderungen des wichtigen Thieres. Im vorigen Jahrhundert erhielt man die ersten Pelze als große Seltenheiten über Spanien; jetzt sind sie zu einem gewöhnlichen Handelsartikel geworden. Die Pelzhändler kannten und unterschieden weit früher als die Thierkundigen zwei Arten von »Schengschellen«; aber letztere konnten anfangs nichts sicheres feststellen, weil alle Pelze, welche kamen, unvollständig waren und die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale des Thieres, den Schädel mit seinem Gebiß und die Füße mit ihren Zehen, nicht zur Anschauung brachten. So vermochte erst im Jahre 1829 Bennett Ausführlicheres über das Thier zu berichten, nachdem er es sich lebend verschafft und es in England längere Zeit beobachtet hatte. Aber noch immer ist die Naturgeschichte der Chinchilla in vielen Punkten sehr dunkel.

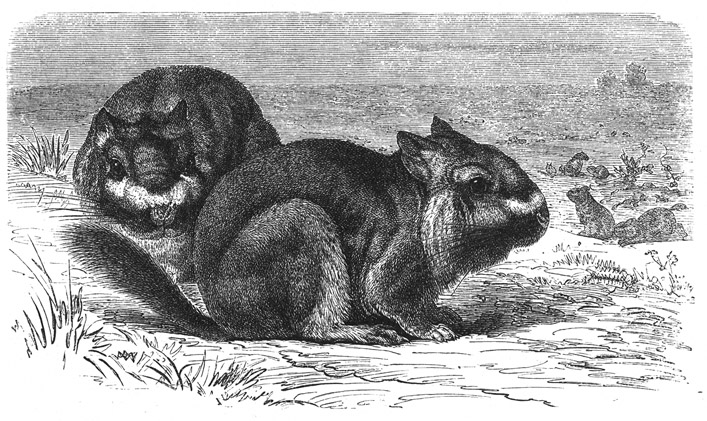

Chinchilla (Eriomys Chinchilla). 1/3 natürl. Größe.

Der Reisende, welcher von der westlichen Küste Südamerikas die Kordilleren emporklimmst gewahrt, wenn er einmal eine Höhe von zwei- bis dreitausend Meter erreicht hat, oft meilenweit alle Felsen von dieser Chinchilla und zwei Arten einer anderen Sippe derselben Familie bedeckt. In Peru, Bolivia und Chile müssen diese Thiere überaus häufig sein; denn wir erfahren von Reisenden, daß sie während eines Tages an tausenden vorüber gezogen sind. Auch bei hellen Tagen sieht man die Chinchillas vor ihren Höhlen sitzen, aber nie auf der Sonnenseite der Felsen, sondern immer im tiefsten Schatten. Noch häufiger gewahrt man sie in den Früh- und Abendstunden. Sie beleben dann das Gebirge und zumal die Grate unfruchtbarer, steiniger und felsiger Gegenden, wo die Pflanzenwelt nur noch in dürftigster Weise sich zeigt. Gerade an den scheinbar ganz kahlen Felswänden treiben sie sich umher, ungemein schnell und lebhaft sich bewegend. Mit überraschender Leichtigkeit klettern sie an Wänden hin und her, welche scheinbar gar keinen Ansatz bieten. Sie steigen sechs bis zehn Meter senkrecht empor, mit einer Gewandtheit und Schnelligkeit, daß man ihnen mit dem Auge kaum folgen kann. Obwohl nicht gerade scheu, lassen sie sich doch nicht nahe auf den Leib rücken und verschwinden augenblicklich, sobald man Miene macht, sie zu verfolgen. Eine Felswand, welche mit Hunderten bedeckt ist, erscheint noch in derselben Minute todt und leer, in welcher man einen Schuß gegen sie abfeuert. Jede Chinchilla hat im Nu eine Felsenspalte betreten und ist in ihr verschwunden, als ob sie durch Zauber dem Auge entrückt wäre. Je zerklüfteter die Wände, um so häufiger werden sie von den Chinchillas bewohnt; denn gerade die Ritzen, Spalten und Höhlen zwischen dem Gestein bilden ihre Schlupfwinkel. Manchmal kommt es vor, daß der Reisende, welcher, ohne den Thieren etwas zu Leide zu thun, oben in jenen Höhen Rast hält, geradezu umlagert wird von diesen Felsenbewohnern. Das Gestein wird nach und nach lebendig; aus jeder Ritze, aus jeder Spalte lugt ein Kopf hervor. Die neugierigsten und vertrauendsten Chinchillas wagen sich wohl auch noch näher herbei und laufen schließlich ungescheut unter den Beinen der weidenden Maulthiere herum. Ihr Lauf ist mehr eine Art von Springen als ein Gang, erinnert aber an die Bewegungen unserer Mäuse. Wenn sie ruhen, sitzen sie auf dem Hintertheile, mit an die Brust gezogenen Vorderbeinen, den Schwanz nach hinten gestreckt; sie können sich jedoch auch ganz frei auf den Hinterbeinen erheben und eine Zeitlang in dieser Stellung erhalten. Beim Klettern greifen sie mit allen vier Füßen in die Ritzen des Gesteins ein, und die geringste Unebenheit genügt ihnen, um mit vollständiger Sicherheit Fuß zu fassen. Alle Beobachter stimmen in der Angabe überein, daß dieses Thier es meisterhaft verstehe, auch die ödeste und traurigste Gebirgsgegend zu beleben, und somit dem Menschen, welcher einsam und verlassen dort oben dahinzieht, Unterhaltung und Erheiterung zu bieten.

Ueber die Fortpflanzung der Chinchilla ist noch nichts sicheres bekannt. Man hat zu jeder Zeit des Jahres trächtige Weibchen gefunden und von den Eingebornen erfahren, daß die Anzahl der Jungen zwischen vier und sechs schwanke; genaueres weiß man nicht. Die Jungen werden selbständig, sobald sie die Felsenritzen verlassen können, in denen sie das Licht der Welt erblickten, und die Alte scheint sich von dem Augenblicke des Auslaufens an nicht mehr um ihre Nachkommenschaft zu kümmern.

In ihrem Vaterlande wird die Chinchilla oft zahm gehalten. Die Anmuth ihrer Bewegungen, ihre Reinlichkeit und die Leichtigkeit, mit welcher sie sich in ihr Schicksal findet, erwerben ihr bald die Freundschaft des Menschen. Sie zeigt sich so harmlos und zutraulich, daß man sie frei im Hause und in den Zimmern umherlaufen lassen kann. Nur durch ihre Neugier wird sie lästig; denn sie untersucht alles, was sie in ihrem Wege findet, und selbst die Geräthe, welche höher gestellt sind, weil es ihr eine Kleinigkeit ist, an Tisch und Schränken emporzuklimmen. Nicht selten springt sie den Leuten plötzlich auf Kopf und Schultern. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen ungefähr auf gleicher Stufe mit denen unseres Kaninchens oder Meerschweinchens. Man kann auch bei ihr weder Anhänglichkeit an ihren Pfleger noch Dankbarkeit gewahren. Sie ist lebhaft, doch bei weitem nicht in dem Grade als im Freien, und niemals legt sie ihre Furchtsamkeit ab. Mit trockenen Kräutern ist sie leicht zu erhalten. Im Freien frißt sie Gräser, Wurzeln und Moose, setzt sich dabei auf das Hintertheil und bedient sich der Vorderpfoten, um ihre Speise zum Munde zu führen.

In früheren Zeiten soll die Chinchilla bis zum Meere herab auf allen Bergen ebenso häufig vorgekommen sein als in der Höhe; gegenwärtig findet man sie bloß hier und da und immer nur sehr einzeln in dem tieferen Gebirge. Die unablässige Verfolgung, welcher sie ihres Felles wegen ausgesetzt ist, hat sie in die Höhe getrieben. Man hat schon von Alters her ihr eifrig nachgestellt und wendet auch jetzt noch fast genau dieselben Jagdweisen an, als früher. Die Europäer erlegen sie zwar ab und zu mit dem Feuergewehre oder mit der Armbrust; doch bleibt diese Jagd immer eine mißliche Sache, denn wenn eine Chinchilla nicht so getroffen wird, daß sie augenblicklich verendet, schlüpft sie regelmäßig noch in eine ihrer Felsenritzen und ist dann für den Jäger verloren. Weit sicherer ist die Jagdart der Indianer. Diese stellen gut gearbeitete Schlingen vor allen Felsenspalten auf, zu denen sie gelangen können, und lösen am anderen Morgen die Chinchillas aus, welche sich in diesen Schlingen gefangen haben. Außerdem betreibt man leidenschaftlich gern die Jagd, welche wir ebenfalls bei den Kaninchen anwenden. Die Indianer verstehen es meisterhaft, das peruanische Wiesel (Mustela agilis) zu zähmen und zur Jagd der Chinchillas abzurichten; dann verfährt man genau so wie unsere Frettchenjäger, oder überläßt es auch dem Wiesel, das von ihm im Innern der Höhle getödtete Thier selbst herbeizuschleppen.

In seinen »Reisen durch Südamerika« erwähnt Tschudi, daß ein einziger Kaufmann in Molinos, der westlichsten Ortschaft der Platastaaten, früher alljährlich zwei- bis dreitausend Dutzend Chinchillafelle ausführte, schon im Jahre 1857 aber nur noch sechshundert Dutzend in den Handel bringen konnte. »Mehrere der indianischen Jäger«, so berichtet er, »beklagten sich

in meiner Gegenwart über die große Verminderung dieser Thiere und die stets vermehrte Schwierigkeit ihres Fangens. Sie sind Folgen der unablässigen, unnachsichtlichen Verfolgung derselben. Der Chinchillajäger, sobald er den Erlös seiner Beute verpraßt hat, kauft aus einem Vorschusse auf künftige Jagden einige Lebensmittel und begibt sich damit in die wildesten Cordilleras. Hier leben diese niedlichen Thierchen in fast unzugänglichen Felsenritzen oder am Fuße der Felsen in selbst gegrabenen Höhlen. Sie sind ungemein scheu, und jede fremdartige Erscheinung oder ein ihnen ungewohntes Geräusch treibt sie blitzschnell in ihre sicheren Schlupfwinkel, wenn sie in geringer Entfernung davon äsen oder, was sie besonders gern thun, in der Sonne spielen. Der Chinchillafänger stellt in den ihm schon bekannten oder bei seinen beschwerlichen Wanderungen durch seinen Adlerblick neuentdeckten Siedelungen vor die Eingangslöcher Schlingen aus starkem Roßhaar oder einfache Schlagfallen und wartet, in einiger Entfernung wohlversteckt, auf den Erfolg. Die neugierigen Chinchillas fahren, sobald sie sich sicher glauben, schnell aus ihren Verstecken und bleiben entweder in den Schlingen hängen oder werden von den Fallen todtgeschlagen. Der Indianer eilt herzu, löst sie aus und richtet seine Fangwerkzeuge von neuem. Nun aber dauert es länger, ehe die eingeschüchterten Thiere wiederum ihren Bau verlassen. Sind mehrere von ihnen gefangen, so bleiben die übrigen auch wohl einen bis zwei Tage in ihren Höhlen, ehe sie von neuem wagen, ins Freie zu gehen, ein Versuch, den sie gewöhnlich mit dem Leben bezahlen. Es ist leicht einzusehen, daß der zähe und geduldig ausharrende Indianer auf diese Weise eine ganze Siedelung ausrotten kann; denn schließlich treibt der Hunger die letzten Chinchillas der Gesellschaft in die Schlingen. Geschossen werden die Chinchillas nicht; denn erstens flüchten sich selbst die sehr schwer verwundeten in ihre Höhlen und sind dann verloren, zweitens aber beschmutzt das Blut der Wunden die außerordentlich feinen Haare so sehr, daß solche Felle nur einen außerordentlich geringen Werth haben. Nach mehrwöchentlichem Aufenthalte in den Cordilleras kehrt der Chinchillafänger mit seiner Beute nach Molinos zurück und empfängt für je ein Dutzend Felle fünf bis sechs Pesos (zwanzig bis vierundzwanzig Mark unseres Geldes).«

In Nord- und Mittelchile wird die Chinchilla durch die Wollmaus ersetzt. In der Lebensweise scheint diese Art ganz der vorigen zu ähneln, wie sie ihr auch in der äußeren Gestaltung und der Färbung des Pelzes nahe steht. Sie ist aber viel kleiner; denn ihre gesammte Länge beträgt höchstens 35 bis 40 Centim., wovon der Schwanz ungefähr ein Drittel wegnimmt. Das Fell ist vielleicht noch schöner und weicher als das ihrer Verwandten. Die außerordentlich dichtstehenden, weichen Pelzhaare werden auf dem Rücken 2 Centim., an dem Hintertheile und den Seiten 3 Centim. lang. Ihre Färbung ist ein lichtes Aschgrau mit dunkler Sprenkelung; der Untertheil und die Füße sind matt graulich oder gelblich angeflogen. Aus der Oberseite des Schwanzes sind die Haare am Grunde und an der Spitze schmutzig weiß, in der Mitte braunschwarz, die Unterseite des Schwanzes aber ist braun.

Auch von der Wollmaus kamen erst auf vielfache Bitten der Naturforscher einige Schädel und später lebendige Thiere nach Europa, obwohl schon sehr alte Reisende sie erwähnen. Hawkins, welcher seine Reisebeschreibung 1622 herausgab, vergleicht die Wollmaus mit dem Eichhörnchen, und Ovalle sagt, daß sich diese Eichhörnchen nur im Thale Guasco fänden und wegen ihrer feinen Pelze außerordentlich geschätzt und verfolgt würden. Molina machte uns ums Ende des vorigen Jahrhunderts mit ihr bekannt. Er sagt, daß die Wolle dieser Art so fein sei wie die Fäden, welche die Gatterspinnen machen, und dabei so lang, daß sie gesponnen werden kann. »Das Thier wohnt unter der Erde in den nördlicheren Gegenden von Chile und hält sich gern mit anderen Verwandten zusammen. Seine Nahrung besteht aus Zwiebeln und Zwiebelgewächsen, welche häufig in jenen Gegenden wachsen. Es wirft zweimal jährlich fünf bis sechs Junge. Gefangene werden so zahm, daß sie nicht beißen oder zu entfliehen suchen, wenn man sie in die Hand nimmt; sie bleiben sogar ruhig sitzen, wenn man sie in den Schoos setzt, als wären sie in ihrem eigenen Lager, und scheinen es außerordentlich gern zu haben, wenn man ihnen schmeichelt. Da sie sehr reinlich sind, darf man nicht fürchten, daß sie die Kleider beschmutzen oder ihnen einen üblen Geruch mittheilen, denn sie haben gar keinen Gestank wie andere Mäuse. Man könnte sie deshalb in den Häusern halten ohne Beschwerde und mit wenig Kosten; sie würden alle Auslagen durch Abscheren der Wolle reichlich ersetzen. Die alten Peruvianer, welche weit erfinderischer waren als die jetzigen, verstanden aus dieser Wolle Bettdecken und andere Stoffe zu fertigen.

Ein anderer Reisender erzählt, das junge Leute die Wollmaus mit Hunden fangen und ihren Balg an die Handelsleute verkaufen, welche ihn nach San Jago und Valparaiso bringen, von wo er weiter ausgeführt wird. Der ausgebreitete Handel droht eine völlige Zerstörung der schönen Thiere herbeizuführen.

Wollmaus ( Eriomys lanigera). ¾ natürl. Größe.

Im Jahre 1829 gelangte eine lebende Wollmaus nach London und wurde von Bennett beschrieben. Sie war ein sehr sanftes Geschöpf, welches aber doch bisweilen zu beißen versuchte, wenn es nicht recht bei Laune war. Selten war sie sehr lustig, und nur zuweilen sah man ihre sonderbaren Sprünge. Sie setzte sich gewöhnlich auf die Schenkel, konnte sich aber auch auf die Hinterbeine stellen und erhalten; die Nahrung brachte sie mit den Vorderpfoten zum Munde. Im Winter mußte man sie in ein mäßig erwärmtes Zimmer bringen und ihre Wohnung mit einem Stücke Flanell auskleiden. Diesen zog sie oft von der Wand ab und zerriß ihn, indem sie mit dem Zeuge spielte. Bei ungewöhnlichem Lärm verrieth sie große Unruhe; sonst war sie ruhig und sanft. Körner und saftige Pflanzen schien sie mehr zu lieben als trockene Kräuter, welche die Chinchilla sehr gern fraß. Mit dieser durfte man die Wollmaus nicht zusammenbringen; denn als man es einmal that, entstand ein heftiger Kampf, in welchem die kleine Art unfehlbar getödtet worden sein würde, wenn man die Streiter nicht wieder getrennt hätte. Aus diesem Grunde glaubt Bennett das gesellige Leben verschiedener Arten und Sippen bezweifeln zu müssen.

Beobachtungen, welche ich selbst an einer gefangenen Wollmaus machen konnte, stimmen im wesentlichen mit Bennett's Angaben überein. Doch bewies meine Gefangene, daß sie mehr Nacht- als Tagthier ist. Sie zeigte sich bei Tage zwar ebenfalls munter, jedoch nur, wenn sie gestört wurde. Als sie einmal ihrem Käfige entschlüpft war und sich nach eigenem Belieben im Hause umhertreiben konnte, verbarg sie sich hartnäckig bei Tage, trieb es aber dafür nachts um so lebhafter. Man fand ihre Spuren überall, in der Höhe wie in der Tiefe. Sie erkletterte Gestelle von ein bis zwei Meter Höhe mit Leichtigkeit, wahrscheinlich springend, und durchkroch Ritzen und Oeffnungen von fünf Centim. Durchmesser, Drahtgeflechte z.B., welche wir zu ihrer Absperrung als genügend erachtet haben würden. Ihr Gang ist ein eigenthümliches Mittelding zwischen dem Laufe eines Kaninchens und dem satzweisen Springen des Eichhorns; der Schwanz, welcher in der Ruhe stets nach oben eingerollt getragen wird, streckt sich, sobald das Thier den Lauf beschleunigt. Beim Sitzen oder wenn sie aufrecht steht, stützt sich die Wollmaus leicht auf den Schwanz, außerdem wird dieser immer frei getragen. Die Vorderfüße werden im Sitzen eingezogen und an die Brust gelegt. Die langen Schnurren sind fortwährend in reger Bewegung; die Ohren, welche in der Ruhe theilweise eingerollt werden, richten sich, sobald ein verdächtiges Geräusch vernommen wird, ganz nach vorn. Dem Lichte entflieht die Wollmaus fast ängstlich, sucht auch immer die dunkelsten Stellen. Hier setzt sie sich mit zusammengezogenem Leibe fest. Eine Höhlung wird sofort als Zufluchtsort benutzt. Ihre Stimme, ein scharfes Knurren nach Art des Kaninchens, vernimmt man nur, wenn man sie berührt. Sie läßt dies ungern zu, versucht auch, wenn sie gepackt wird, sich durch plötzliche, schnellende Bewegungen zu befreien, bedient sich aber niemals ihres Gebisses zur Vertheidigung. Heu und Gras zieht sie jeder übrigen Nahrung vor. Körner scheint sie zu verschmähen, saftige Wurzeln berührt sie kaum. Ob sie trinkt, ist fraglich; fast scheint es, als ob sie jedes Getränk entbehren könne. Im Londoner Thiergarten, woselbst diese Art der Familie regelmäßig gehalten wird, hat sie sich wiederholt fortgepflanzt, dürfte deshalb mehr als andere fremdländische Nager zur Einbürgerung sich eignen.

Die Südamerikaner essen das Fleisch beider Chinchillas sehr gern, und auch europäische Reisende scheinen mit ihm sich befreundet zu haben, obwohl sie sagen, daß man es mit dem unseres Hasen nicht vergleichen könne. Uebrigens benutzt man auch das Fleisch nur nebenbei, den Hauptnutzen der Jagd bringt das Fell. Nach Lomer führt man auch gegenwärtig noch jährlich gegen 100,000 Stück dieser Felle im Werthe von etwa 250,000 Mark aus, die meisten von der Westküste her. Die Chinchillas der hohen Cordilleras werden, laut Tschudi, besonders geschätzt, da sie längere, dichtere und feinere Haare haben und ein weit dauerhafteres Pelzwerk liefern als die der Küste, deren Felle fast werthlos sind. Viele Felle werden geschoren, und die sodann gewonnene Wolle versendet man in Säcken nach den Hafenplätzen der Westküste, woselbst der Centner 100 bis 120 spanische Thaler gilt. Nach Lomer gelangen gegenwärtig etwa hunderttausend Felle auf den Rauchwaarenmarkt. In Europa verwendet man sie zu Mützen, Müffen und Verbrämungen und schätzt sie sehr hoch. Das Dutzend der feinsten und schönsten, d. h. von der Wollmaus herrührenden, wird mit 40 und 60 Mark bezahlt, während die gleiche Anzahl der großen und gröberen selten mehr als 12 bis 18 Mark kostet. In Chile verfertigt man jetzt nur noch Hüte aus der Wolle; denn die Kunstfertigkeit der Ureinwohner ist mit ihnen ausgestorben.

Bedeutend längere Ohren, der körperlange, auf der ganzen Oberseite buschig behaarte Schwanz, die vierzehigen Füße und die sehr langen Schnurren unterscheiden die Mitglieder der zweiten Sippe, welche man Hasenmäuse (Lagidium) genannt hat, von den eigentlichen Wollmäusen. Im Gebiß stehen sich beide Sippen sehr nahe, in der Lebensweise ähneln sie sich fast vollständig. Man kennt bis jetzt mit Sicherheit bloß zwei Arten, welche beide auf den Hochebenen der Kordilleren und zwar dicht unter der Grenze des ewigen Schnees, in einer Höhe von 3 bis 5000 Meter über dem Meere, zwischen kahlen Felsen leben. Sie sind ebenso gesellig, ebenso munter und gewandt wie die Wollmäuse, zeigen dieselben Eigenschaften und nähren sich mehr oder weniger von den gleichen oder mindestens ähnlichen Pflanzen. Von den beiden Arten bewohnt die eine die Hochebenen des südlichen Peru und Bolivias, die andere den nördlichen Theil Perus und Ecuadors. Unsere Abbildung stellt die erstere ( Lagidium Cuvieri, Lagidium peruanum, Lagotis Cuvieri, Collommys aureus) dar.

Hasenmaus ( Lagidium Cuvieri). [1/4] natürl. Größe.

Das Thier hat ungefähr Kaninchengröße und Gestalt; nur sind die Hinterbeine viel mehr verlängert als bei den eigentlichen Kaninchen, und der lange Schwanz läßt sich ja gar nicht mit dem unserer Hasen vergleichen. Die Ohren sind ungefähr 8 Centim. lang, an ihrem äußeren Rande etwas eingerollt, an der Spitze gerundet, außen spärlich behaart und innen fast nackt; der Rand trägt eine ziemlich dichte Haarbürste. Der Pelz ist sehr weich und lang; die Haare sind, mit Ausnahme einzelner dunkler, an der Wurzel weiß, an der Spitze aber schmutzig weiß, gelblichbraun gemischt, der Pelz erhält somit eine aschgraue Gesammtfärbung, welche an den Seiten etwas lichter ist, sich mehr ins Gelbliche zieht. Der Schwanz ist unten und an den Seiten kurz, oben lang und struppig behaart, die Färbung der Haare dort bräunlichschwarz, hier weiß und schwarz, gegen die Spitze hin ganz schwarz. Besonders auffallend sind die langen, bis an die Schultern reichenden schwarzen Schnurren.

Der Vertreter der dritten Sippe, die Viscacha (sprich Wiskatscha), wie auch wir sie nennen ( Logostomus trichodactylus, Dipus maximus, Lagostomus und Callomys Viscacha, Lagotis criniger), ähnelt mehr der Chinchilla als den Arten der vorhergehenden Sippe. Der gedrungene, kurzhälsige Leib hat stark gewölbten Rücken, die Vorderbeine sind kurz und vierzehig, die kräftigen Hinterbeine doppelt so lang als jene und dreizehig. Der Kopf ist dick, rundlich, oben abgeflacht und an den Seiten aufgetrieben, die Schnauze kurz und stumpf. Auf Lippen und Wangen sitzen Schnurren von sonderbarer Steifheit, welche mehr Stahldraht als Horngebilden ähneln, große Federkraft besitzen und klingen, wenn man über sie streicht. Mittelgroße, aber schmale, stumpf zugespitzte, fast nackte Ohren, weit auseinander stehende, mittelgroße Augen, die behaarte Nase und tief eingeschnittene Oberlippen tragen zur weiteren Kennzeichnung des Kopfes bei. Die Fußsohlen sind vorn behaart, in ihrer hinteren Hälfte aber nackt und schwielig, die Handsohlen dagegen ganz nackt. Kurze, von weichen Haaren umkleidete Nägel bewaffnen die Vorderfüße, längere und stärkere die Hinterfüße. Die Backenzähne, mit Ausnahme der oberen hintersten, zeigen zwei Schmelzblätter, der hinterste hat deren drei. Ein ziemlich dichter Pelz bedeckt den Leib. Die Oberseite besteht aus gleichmäßig vertheilten grauen und schwarzen Haaren, weshalb der Rücken ziemlich dunkel erscheint; der Kopf ist graulicher als die Seiten des Leibes, eine breite Binde, welche sich über den oberen Theil der Schnauze und der Wangen zieht, weiß, der Schwanz schmutzig weiß und braun gefleckt, die ganze Unter- und die Innenseite der Beine weiß. Mehrere Abweichungen sind bekannt geworden. Die am häufigsten vorkommenden haben mehr röthlichgrauen, schwarz gewölkten Rücken, weiße Unterseite, röthlichbraune Querbinde über die Wangen, schwarze Schnauze und schmutzig kastanienbraunen Schwanz. Die Leibeslänge beträgt 50 Centim., die des Schwanzes 18 Centim.

Viscacha ( Logostomus trichodactylus). [1/5] natürl. Größe.

Die Viscacha vertritt ihre Familienverwandten im Osten der Anden; ihr Wohngebiet bilden gegenwärtig die Pampas oder Grassteppen von Buenos Ayres bis Patagonien. Ehe die Anbauung des Bodens soweit gediehen war als gegenwärtig, fand man sie auch in Paraguay. Wo sie noch vorkommt, tritt sie in großer Menge auf. An manchen Orten trifft man sie so häufig, daß man beständig, jedoch niemals am Tage, zu beiden Seiten des Weges ganze Rudel sitzen sieht. Gerade die einsamsten und wüstesten Gegenden sind ihre Aufenthaltsorte; doch kommt sie bis dicht an die angebauten Gegenden heran, ja die Reisenden wissen sogar, daß die spanischen Ansiedelungen nicht mehr fern sind, wenn man eine Menge »Viscacheras« oder Baue unseres Thieres findet.

In den spärlich bewachsenen und auf weite Strecken hin kahlen, dürren Ebenen schlägt die Viscacha ihre Wohnsitze auf und gräbt sich hier ausgedehnte unterirdische Baue, am liebsten in der Nähe von Gebüschen und noch lieber nicht weit von Feldern entfernt. Die Baue werden gemeinschaftlich gegraben und auch gemeinschaftlich bewohnt. Sie haben eine Unzahl von Gängen und Fluchtröhren, oft vierzig bis fünfzig, und sind im Innern in mehrere Kammern getheilt, je nach der Stärke der Familie, welche hier ihre Wohnung aufgeschlagen hat. Die Anzahl der Familienglieder kann auf acht bis zehn ansteigen; dann aber verläßt ein Theil der Inwohnerschaft den alten Bau und legt sich einen neuen an, gern dicht in der Nähe des früheren. Nun geschieht es außerdem, daß die Höhleneule, welche wir als Gesellschafter der Prairiehunde kennen lernten, auch hier sich einfindet und ohne große Umstände von einem oder dem anderen Baue Besitz nimmt. Die reinlichen Viscachas dulden niemals einen Mitbewohner, welcher nicht ebenso sorgfältig auf Ordnung hält wie sie, und entfernen sich augenblicklich, wenn einer der Eindringlinge sie durch Unreinlichkeit belästigt. So kommt es, daß der Boden manchmal in dem Flächenraume von einer Geviertmeile vollständig unterwühlt ist.

Den Tag über liegt die ganze Familie verborgen im Baue, gegen Sonnenuntergang zeigt sich eins und das andere, und mit Einbruch der Dämmerung hat sich eine mehr oder minder zahlreiche Gesellschaft vor den Löchern versammelt. Diese prüft sehr sorgfältig, ob alles sicher ist, und treibt sich längere Zeit in der Nähe des Baues umher, ehe sie sich anschickt, nach Aesung auszugehen. Dann kann man Hunderte miteinander spielen sehen und vernimmt ihr schweineartiges Grunzen schon auf bedeutende Entfernungen hin. Wenn alles vollständig ruhig geworden ist, zieht die Gesellschaft auf Nahrung aus, und ihr ist alles Genießbare recht, was sich findet. Gräser, Wurzeln und Rinden bilden wohl den Haupttheil ihres Futters; sind aber Felder in der Nähe, so besuchen die Thiere auch diese und richten hier merkliche Verheerungen an. Bei ihren Weidegängen sind sie ebenfalls höchst vorsichtig: niemals kommt es dahin, daß sie ihre Sicherung vergessen. Eines um das andere richtet sich auf den Hinterbeinen empor und lauscht und lugt sorgfältig in die Nacht hinaus. Bei dem geringsten Geräusche ergreifen alle die Flucht und stürzen in wilder Hast unter lautem Geschrei nach den Höhlen zurück; ihre Angst ist so groß, daß sie auch dann noch schreien und lärmen, wenn sie bereits die sichere Wohnung wieder erreicht haben. Göring hörte niemals, daß die Viscachas beim Laufen grunzten, vernahm aber, so oft er sich einer Höhle näherte, stets das laute Gebelfer der innen verborgenen Thiere.

In ihren Bewegungen haben die Viscachas viel Aehnlichkeit mit den Kaninchen; doch stehen sie denselben an Schnelligkeit bedeutend nach. Sie sind munterer, lustiger und mehr zum Spielen aufgelegt als jene. Auf ihren Weidegängen scherzen sie fast fortwährend mit einander, rennen hastig umher, springen grunzend übereinander weg, schnauzen sich an etc. Wie der Schakalfuchs tragen sie die verschiedensten Dinge, die sie auf ihren Weidegängen finden, nach ihren Höhlen hin und schichten sie vor der Mündung derselben in wirren Haufen, gleichsam als Spielzeug auf. So findet man Knochen und Genist, Kuhfladen und durch Zufall in Verlust gekommene Gegenstände, welche ihnen ganz entschieden nicht den geringsten Nutzen gewähren, vor ihren Höhlen aufgeschichtet, und die Gauchos gehen daher, wenn sie etwas vermissen, zu den nächsten Viscacheras hin, um dort das verlorene zu suchen. Aus dem Innern ihrer Wohnungen schaffen sie alles sorgfältig weg, was nicht hineingehört, auch die Leichen ihrer eigenen Art. Ob sie sich einen Vorrath für den Winter in ihrer Höhle sammeln, um davon während der rauhen Jahreszeit zu zehren, ist noch unentschieden; wenigstens behauptet es nur einer der älteren Naturforscher.

Die Stimme besteht in einem sonderbaren lauten und unangenehmen Schnauben oder Grunzen, welches nicht zu beschreiben ist.

Ueber die Fortpflanzung ist bis jetzt sicheres nicht bekannt. Die Weibchen sollen zwei bis vier Junge werfen, und diese nach zwei bis vier Monaten erwachsen sein. Göring sah immer nur ein Junges bei den alten Viscachas. Es hielt sich stets in nächster Nähe von seiner Mutter. Die Alte scheint es mit vieler Liebe zu behandeln und vertheidigt es bei Gefahr. Eines Abends verwundete mein Gewährsmann mit einem Schusse eine Mutter und ihr Kind. Letzteres blieb betäubt liegen; die Alte aber war nicht tödtlich getroffen. Als sich Göring näherte, um seine Beute zu ergreifen, machte die Alte alle möglichen Anstrengungen, um das Junge fortzuschaffen. Sie umging es wie tanzend und schien sehr betrübt zu sein, als sie sah, daß ihre Anstrengungen nichts fruchteten. Beim Näherkommen unseres Jägers erhob sich die Alte plötzlich auf ihre Hinterbeine, sprang fußhoch vom Boden auf und fuhr schnaubend und grunzend mit solcher Heftigkeit

auf ihren Feind los, daß dieser sich durch Stöße mit dem Flintenkolben des wüthenden Thieres erwehren mußte. Erst als die Alte sah, daß alles vergeblich und ihr Junges nicht zu retten war, zog sie sich nach ihrem nahen Baue zurück, schaute aber auch von dort aus noch immer mit sichtbarer Angst und grimmigem Zorne nach dem Mörder ihres Kindes. Wenn man diese Jungen einfängt und sich mit ihnen abgibt, werden sie zahm und können, wie unsere Kaninchen, mit Leichtigkeit erhalten werden.

Man stellt der Viscacha weniger ihres Fleisches und Felles halber als wegen ihrer unterirdischen Wühlereien nach. An den Orten, wo sie häufig ist, wird das Reiten wirklich lebensgefährlich, weil die Pferde oft die Decken der seichten Gänge durchtreten und hierdurch wenigstens außerordentlich aufgeregt werden, wenn sie nicht stürzen oder gar ein Bein brechen und dabei ihren Reiter abwerfen. Der Landeingeborene erkennt die Viscacheras schon von weitem an einer kleinen, wilden, bitteren Melone, welche vielleicht von den Thieren gern gefressen wird. Diese Pflanze findet sich immer da, wo viele Viscacheras sind, oder umgekehrt, diese werden da angelegt, wo die Pflanzen nach allen Seiten hin ihre grünen Ranken verbreiten. Es ist somit ein Zeichen gegeben, die gefährlichen Stellen zu vermeiden. Allein die Gauchos lieben es nicht, in ihren Ritten aufgehalten zu werden und hassen die Viscachas deshalb außerordentlich. Man versucht, diese mit allen Mitteln aus der Nähe der Ansiedelungen zu vertreiben und wendet buchstäblich Feuer und Wasser zu ihrer Vernichtung an. Das Gras um ihre Höhlen wird weggebrannt und ihnen somit die Nahrung entzogen; ihre Baue werden unter Wasser gesetzt und sie gezwungen, sich ins Freie zu flüchten, wo die außen lauernden Hunde sie bald am Kragen haben. Göring wohnte einer solchen Viscachajagd bei. Man zog von einem größeren Kanal aus einen Graben bis zu den Viscacheras und ließ nun Wasser in die Höhlen laufen. Mehrere Stunden vergingen, ehe der Bau gefüllt wurde, und bis dahin vernahm man außer dem gewöhnlichen Schnauben nichts von den so tückisch verfolgten Thieren. Endlich aber zwang sie die Wassernoth zur Flucht. Aengstlich und wüthend zugleich, erschienen sie an den Mündungen ihrer Höhle, schnaubend fuhren sie wieder zurück, als sie außen die lauernden Jäger und die furchtbaren Hunde stehen sahen. Aber höher und höher stieg das Wasser, größer und fühlbarer wurde die Noth: endlich mußten sie flüchten. Augenblicklich waren ihnen die wachsamen Hunde auf den Fersen; eine wüthende Jagd begann. Die Viscachas wehrten sich wie Verzweifelte; doch eine nach der anderen mußte erliegen, und reiche Beute belohnte die Jäger. Unser Gewährsmann beobachtete selbst, daß getödtete Viscachas von ihren Genossen nach dem Innern der Baue geschleppt wurden. Er schoß Viscachas aus geringer Entfernung; doch ehe er noch zur Stelle kam, waren die durch den Schuß augenblicklich getödteten bereits im Innern ihrer Höhlen verschwunden. Außer dem Menschen hat das Thier noch eine Unzahl von Feinden. Der Kondor soll den Viscachas ebenso häufig nachgehen wie ihren Verwandten oben auf der Höhe des Gebirges; die wilden Hunde und Füchse auf der Steppe verfolgen sie leidenschaftlich, wenn sie sich vor ihrer Höhle zeigen, und die Beutelratte dringt sogar in das Heiligthum dieser Baue ein, um sie dort zu bekämpfen. Zwar vertheidigt sich die Viscacha nach Kräften gegen ihre starken Feinde, balgt sich mit den Hunden erst lange herum, streitet tapfer mit der Beutelratte, beißt selbst den Menschen in die Füße: aber was kann der arme Nager thun gegen die starken Räuber! Er unterliegt denselben nur allzubald und muß das junge Leben lassen. Doch würde trotz aller dieser Verfolgungen die Zahl der Viscachas sich kaum vermindern, thäte die mehr und mehr sich verbreitende Anbauung des Bodens ihrem Treiben nicht gar so großen Abbruch. Der Mensch ist es auch hier, welcher durch die Besitznahme des Bodens zum furchtbarsten Feinde unseres Thieres wird.

Die Indianer der Steppe glauben, daß eine in ihre Höhle eingeschlossene Viscacha nicht fähig ist, sich selbst wieder zu befreien und zu Grunde gehen muß, wenn nicht ihre Gefährten sie ausgraben. Sie verstopfen deshalb die Hauptausgänge des Viscacheras und binden einen ihrer Hunde dort als Wächter an, damit er die hülfefertigen anderen Viscachas abhält, bis sie selbst mit Schlingen, Netzen und Frettchen wieder zur Stelle sind. Die Erklärung dieser sonderbaren Meinung ist leicht zu geben. Die eingeschlossenen Viscachas hüten sich natürlich, sobald sie den Hund vor ihren Bauen gewahren, herauszukommen, und der Indianer erreicht somit seinen Zweck. Die übrigen Viscachas thun gar nichts bei der Sache.

Die Indianer essen das Fleisch und benutzen auch wohl das Fell, obgleich dieses einen weit geringeren Werth hat als das der früher genannten Arten.