|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was die Marder unter den Raubthieren, sind die Spitzmäuse ( Soricidea ) unter den Kerbthierfressern. Wie jene besitzen sie alle Fähigkeiten, welche ein echtes Räuberleben möglich machen, sind sie in allen Gebieten der Erde zu Hause, und zeigen einen Muth, einen Blutdurst, eine Grausamkeit, welche mit ihrer geringen Größe gar nicht im Verhältnis stehen.

Die Spitzmäuse, neben den Fledermäusen die kleinsten aller Säugethiere, sind regelmäßig gebaute, in ihrer äußeren Erscheinung an Ratten und Mäuse erinnernde Kerfjäger. Der Leib ist schlank, der Kopf lang, der Schnauzentheil gestreckt, das Gebiß sehr vollständig und aus außerordentlich scharfen Zähnen zusammengesetzt, gewöhnlich gebildet von zwei bis drei Schneidezähnen, welche oft gekerbt sind, drei bis fünf Lück- und drei bis vier echten, vier- oder fünfzackigen Backenzähnen in jeder Reihe. Die eigentlichen Eckzähne fehlen. Zwölf bis 14 Wirbel tragen Rippen, 6 bis 8 sind rippenlos, 3 bis 5 bilden das Kreuzbein, 14 bis 28 den Schwanz. Eigenthümliche Drüsen liegen an den Rumpfseiten oder an der Schwanzwurzel. Den Leib bekleiden weiche, sammetähnliche Haare, die Lippen und Füße wie den Schwanz straffere Härchen, die Wangen lange Schnurren, die Fußseiten starke, nach der nackten Fußsohle hin scharf abgesetzte Borstenhaare.

Gegenwärtig verbreiten sich die Spitzmäuse über die Alte Welt und Amerika; in Australien dagegen fehlen sie gänzlich. Sie leben ebensowohl in Ebenen wie in höher gelegenen Gegenden, selbst auf den Voralpen und Alpen, am liebsten aber in dichteren Wäldern und Gebüschen, auf Wiesen und Auen, in Gärten und Häusern. Die meisten geben feuchten Orten den Vorzug; einige treiben sich im Wasser umher. Viele führen ein unterirdisches Leben, indem sie sich selbst Löcher oder Gänge graben oder die schon vorhandenen benutzen, nachdem sie den rechtmäßigen Eigenthümer mit Güte oder Gewalt vertrieben haben. Fast alle suchen die Dunkelheit oder den Schatten und scheuen die Dürre, die Hitze, das Licht, sind auch gegen derartige Einflüsse so empfindlich, daß sie den Sonnenstrahlen häufig unterliegen. Ihre Bewegungen sind außerordentlich rasch und behend, sie mögen so verschiedenartig sein, als sie wollen. Diejenigen, welche bloß laufen, huschen pfeilschnell dahin, die Schwimmer stehen keinem Binnenlandsäugethiere nach.

Unter den Sinnen der Spitzmäuse scheint der Geruch obenanzustehen, nächstdem ist das Gehör besonders ausgebildet, das Auge dagegen mehr oder weniger verkümmert. Ihre geistigen Fähigkeiten sind gering; dennoch läßt sich ein gewisser Grad von Verstand nicht ableugnen. Sie sind raub- und mordlustig im hohen Grade und kleineren Thieren wirklich furchtbar, während sie größeren bedächtig ausweichen. Schon bei dem geringsten Geräusche ziehen sich die meisten nach ihren Schlupfwinkeln zurück, haben aber auch Ursache, dies zu thun, weil sie gegen starke Thiere so gut als wehrlos sind. Wir müssen die meisten von ihnen von unserem Standpunkte aus nicht nur als harmlose, unschädliche Thiere betrachten, sondern in ihnen höchst nützliche Geschöpfe erkennen, welche uns durch Vertilgung schädlicher Kerfe erhebliche Dienste leisten. Ihre Nahrung ziehen sie nämlich fast nur aus dem Thierreiche: Kerbthiere und deren Larven, Würmer, Weichthiere, kleine Vögel und Säugethiere, unter Umständen aber auch Fische und deren Eier, Krebse etc. fallen ihnen zur Beute.

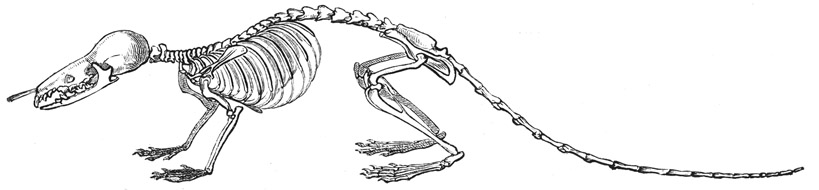

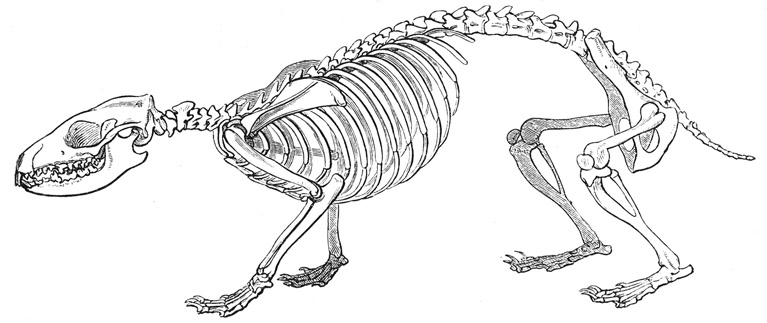

Geripp der Wasserspitzmaus. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)

Ungemein gefräßig, verzehren sie täglich so viel, als ihr eigenes Gewicht beträgt. Keine einzige Art kann den Hunger längere Zeit vertragen; sie halten deshalb auch keinen Winterschlaf, sondern treiben sich bei einigermaßen milder Witterung sogar auf dem verschneiten Boden umher oder suchen an geschützten Orten, z. B. in menschlichen Wohnungen, ihre Nahrung auf. Die Stimme aller Arten besteht in feinen, zwitschernden oder quiekenden und pfeifenden Lauten; in der Angst lassen sie klägliche Töne vernehmen, und bei Gefahr verbreiten alle einen stärkeren oder schwächeren Moschus- oder Zibetgeruch, welcher sie im Leben zwar nicht gegen ihre Feinde bewahrt, sie aber doch nur sehr wenigen Thieren als genießbar erscheinen läßt. So lassen die Hunde, Katzen und Marder gewöhnlich die getödteten Spitzmäuse liegen, ohne sie aufzufressen, während die meisten Vögel, bei denen Geruch- und Geschmacksinn weniger entwickelt sind, sie als Nahrung nicht verschmähen.

Die meisten Spitzmäuse sind fruchtbare Geschöpfe; denn sie werfen zwischen vier und zehn Junge. Gewöhnlich kommen diese nackt und mit geschlossenen Augen zur Welt, entwickeln sich aber rasch und sind schon nach Monatsfrist im Stande, ihr eigenes Gewerbe zu betreiben.

Der Mensch kann unsere Thiere unmittelbar nicht verwerthen; wenigstens wird nur von einer einzigen Art das Fell als Pelzwerk und der stark nach Zibet riechende Schwanz als Mittel gegen die Motten benutzt, das Fleisch aber nirgends gegessen. Um so größer ist der mittelbare Nutzen, den die Spitzmäuse bringen. Dieser Nutzen muß schon von den alten Egyptern anerkannt worden sein, weil sie eine Art von ihnen einbalsamirt und mit ihren Todten begraben haben.

In der ersten Unterfamilie vereinigt man die Spitzmäuse ( Soricina ) im engeren Sinne. Sie bilden den Kern der Familie, haben 28 bis 32 Zähne, einen langen und schmalen Schädel mit häutigen Stellen am Schädelgrunde, aber ohne Jochbogen, verwachsene Unterschenkelknochen und keine Schwimmhäute zwischen den Zehen. In Deutschland sind drei Sippen dieser Unterfamilie vertreten.

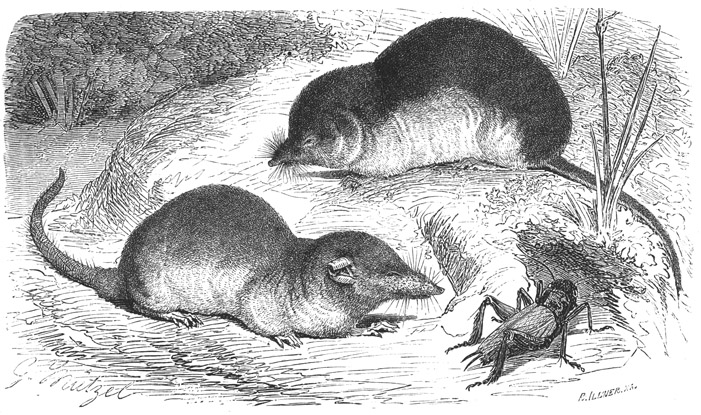

Zweiunddreißig an den Spitzen dunkelbraun gefärbte Zähne, und zwar zwei große Vorderzähne mit Höckern, fünf kleine einspitzige Lück- und vier vielspitzige Mahlzähne im Oberkiefer, zwei an den Schneiden wellenförmig gezähnelte Vorder-, zwei Lück- und drei Backenzähne im Unterkiefer, ringsum an den Seiten mit kurzen und weichen Haaren umgebene Füße und Zehen und gleichmäßige und gleichlange Behaarung des Schwanzes kennzeichnen die Spitzmäuse im engsten Sinne ( Sorex), deren gemeinste Vertreterin, die Waldspitzmaus ( Sorex vugaris, S. tetragonurus, eremita, cunicularia, coronatus, concinnus, rhinolophus, melanodon, castaneus, labiosus etc.) zu den bekanntesten Thieren unseres Vaterlandes gehört. An Größe steht die Waldspitzmaus der Hausmaus etwas nach: ihre Länge beträgt 11 Centim., wovon 4,5 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung des feinen Sammetpelzes spielt zwischen lebhaftem Rothbraun und dem glänzendsten Schwarz; die Seiten sind immer lichter gefärbt als der Rücken, die Untertheile graulichweiß mit bräunlichem Anfluge, die Lippen weißlich, die langen Schnurren schwarz, die Pfoten bräunlich, der Schwanz oben dunkelbraun, unten aber bräunlichgelb. Nach der wechselnden Färbung hat man mehrere Unterschiede angenommen, welche die Einen für Arten, die Anderen für Abarten erklären.

Man findet die Waldspitzmaus in Deutschland, Schweden, England, Frankreich, Italien, Ungarn und Galizien, wahrscheinlich auch im benachbarten Rußland, in der Höhe sowohl wie in der Tiefe, auf Bergen wie in Thälern, in Feldern, Gärten, in der Nähe von Dörfern oder in Dörfern selbst und gewöhnlich nahe bei Gewässern. Im Winter kommt sie in die Häuser oder wenigstens in die Ställe und Scheuern herein. Bei uns ist sie die gemeinste Art der ganzen Familie. Sie bewohnt am liebsten unterirdische Höhlen und bezieht deshalb gern die Gänge des Maulwurfs oder verlassene Mäuselöcher, falls sie nicht natürliche Ritzen und Spalten im Gestein auffindet. In weichem Boden gräbt sie mit ihrem Rüssel und den schwachen Vorderpfoten selbst Gänge aus, welche regelmäßig sehr oberflächlich unter der Erde dahin laufen. Wie die meisten anderen Arten der Familie ist auch sie ein vollkommenes Nachtthier, welches bei Tage nur ungern seinen unterirdischen Aufenthaltsort verläßt. Niemals thut sie dies während der Mittagssonne, und es scheint wirklich, daß die Sonnenstrahlen ihr überaus beschwerlich fallen; wenigstens nimmt man an, daß die vielen todten, welche man im Hochsommer an Wegen und Gräben findet, von der Sonne geblendet, den Eingang ihrer Höhle nicht wieder auffinden konnten und deshalb zu Grunde gingen.

Hausspitzmaus ( Crocidura Araneus) und Waldspitzmaus ( Sorex vulgaris). Natürliche Größe.

Unaufhörlich sieht man die Spitzmaus beschäftigt, mit ihrem Rüssel nach allen Richtungen hin zu schnüffeln, um Nahrung zu suchen, und was sie findet und überwältigen kann, ist verloren: sie frißt ihre eigenen Jungen oder die Getödteten ihrer eigenen Art auf. »Ich habe«, sagt Lenz, »oft Spitzmäuse in Kisten gehabt. Mit Fliegen, Mehlwürmern, Regenwürmern und dergleichen sind sie fast gar nicht zu sättigen. Ich mußte jeder täglich eine ganze todte Maus oder Spitzmaus oder ein Vögelchen von ihrer eigenen Größe geben. Sie fressen, so klein sie sind, täglich ihre Maus auf und lassen nur Fell und Knochen übrig. So habe ich sie oft recht fett gemästet; läßt man sie aber im geringsten Hunger leiden, so sterben sie. Ich habe auch versucht, ihnen nichts als Brod, Rüben, Birnen, Hanf, Mohn, Rübsamen, Kanariensamen etc. zu geben; aber sie verhungerten lieber, als daß sie anbissen. Bekamen sie fettgebackenen Kuchen, so bissen sie dem Fett zu Liebe an; fanden sie eine in einer Falle gefangene Spitzmaus oder Maus, so machten sie sich augenblicklich daran, selbige aufzufressen. Bei guter Abwartung hält die Waldspitzmaus monatelang in Gefangenschaft aus.«

Der Dichter Welcker band einer lebenden Spitzmaus einen festen Faden an den Hinterfuß und ließ sie auf dem Felde in von Mäusen bewohnte Löcher kriechen. Nach einer kurzen Zeit kam aus einem derselben eine Ackermaus in größter Angst hervor gekrochen, aber mit der Spitzmaus auf dem Rücken. Das gierige Raubthier hatte sich mit den Zähnen im Nacken des Schlachtopfers eingebissen, saugte ihm luchsartig das Blut aus, tödtete es in kurzer Zeit und fraß es auf.

Die Bewegungen der Waldspitzmaus sind außerordentlich rasch und behend. Sie läuft huschend gewandt auf dem Boden dahin, springt ziemlich weit, vermag an schiefen Stämmen empor zu klettern und versteht im Nothfalle recht leidlich zu schwimmen. Ihre Stimme besteht in einem scharfen, feinzwitschernden, fast pfeifenden aber leisen Tone, wie ihn auch die übrigen Arten der Familie vernehmen lassen. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft der Geruch obenan. Es kommt oft vor, daß lebend gefangene, welche wieder frei gelassen werden, in die Falle zurücklaufen, bloß weil diese den Spitzmausgeruch an sich hat. Ihrem Gesichte scheint die Spitzmaus nicht zu folgen, und ebenso muß ihr Gehör ziemlich schwach sein; die feine Nase ersetzt aber auch beide Sinne fast vollkommen.

Es gibt wenig andere Thiere, welche so ungesellig sind und sich gegen ihres Gleichen so abscheulich benehmen wie eben die Spitzmäuse; bloß der Maulwurf noch dürfte ihnen hierin gleichkommen. Nicht einmal die verschiedenen Geschlechter leben, die Paarzeit ausgenommen, im Frieden mit einander. Sonst frißt eine Spitzmaus die andere auf, sobald sie derselben habhaft werden und sie überwältigen kann. Oft sieht man zwei von ihnen in einen so wüthenden Kampf verwickelt, daß man sie mit den Händen greifen kann; sie bilden einen förmlichen Knäuel und rollen nun über den Boden dahin, fest in einander verbissen und mit einer Wuth an einander hängend, welche des unfläthigsten Bulldoggen würdig wäre. Ein wahres Glück ist es, daß die Spitzmäuse nicht Löwengröße haben: sie würden die ganze Erde entvölkern und schließlich verhungern müssen. Nur höchst selten trifft man größere Gesellschaften von Spitzmäusen an, zwischen denen Frieden herrscht oder zu herrschen scheint. Cartrey hörte einmal in trockenem Laube ein ununterbrochenes Rascheln und Lärmen und entdeckte eine zahlreiche Menge unserer Thiere, seiner Schätzung nach etwa hundert Stück, welche unter einander zu spielen schienen und unter beständigem Zirpen und Quieken hin- und herrannten, warum, war nicht zu ergründen; vielleicht handelte es sich um eine großartige Freierei.

Die trächtige Spitzmaus baut sich ein Nest aus Moos, Gras, Laub und Pfianzenstengeln, am liebsten im Mauerwerk oder unter hohlen Baumwurzeln, versieht es mit mehreren Seitengängen, füttert es weich aus und wirft hier zwischen Mai und Juli fünf bis zehn Junge, welche nackt und mit geschlossenen Augen und Ohren geboren werden. Anfänglich säugt die Alte die Sprößlinge mit vieler Zärtlichkeit, bald aber erkaltet ihre Liebe, und die Jungen machen sich nun auf, um sich selbständig ihre Nahrung zu erwerben. Dabei schwinden, wie bemerkt, alle geschwisterlichen Rücksichten; denn jede Spitzmaus versteht schon in der Jugend unter Nahrung nichts anderes als alles Fleisch, welches sie erbeuten kann, sei es auch der Leichnam ihres Geschwisters.

Auffallend ist, daß die Spitzmäuse nur von wenigen Thieren gefressen werden. Die Katzen tödten sie, wahrscheinlich, weil sie sie anfangs für eine Maus halten, beißen sie aber nur todt, ohne sie jemals zu fressen. Auch die Marderarten scheinen sie zu verschmähen. Bloß einige Raubvögel sowie der Storch und die Kreuzotter verschlingen sie ohne Umstände und mit Behagen. Jedenfalls hat die Abneigung der geruchsbegabten Säugethiere ihren Grund in dem Widerwillen, welchen ihnen die Ausdünstung der Spitzmäuse einflößt. Dieser starke moschusartige Geruch wird durch zwei Absonderungsdrüsen hervorgebracht, welche sich an den Seiten des Leibes, und zwar näher an den Vorder- als an den Hinterbeinen finden, und theilt sich allen Gegenständen, welche die Spitzmaus berührt, augenblicklich mit.

Es ist möglich, daß der Aberglaube, unter welchem die Spitzmäuse in manchen Gegenden Europas zu leiden haben, in diesem Geruche mit begründet ist. Hier und da, in England z. B., wird das harmlose Thier fast noch mehr gefürchtet als die tückische Viper. Jedermann sieht ein, daß eine Spitzmaus dem Menschen mit ihren feinen, dünnen Zähnen nicht das geringste zu Leide thun kann, und dennoch schreibt man ihrem Bisse die giftigsten Wirkungen zu. Ja, das bloße Berühren von einer Spitzmaus wurde als ein sicherer Vorbote irgend welchen Uebels gedeutet, und Thier oder Mensch, welche »spitzmausgeschlagen« waren, mußten, nach allgemein gültiger Meinung aller alten Waschweiber in Frauen- oder Männertracht, nothwendigerweise demnächst erkranken, falls sie nicht ein eigenthümliches Mittel schleunigst anwandten. Dieses Heilmittel, welches allein gegen die Spitzmauskrankheit helfen konnte, bestand in den Zweigen einer »Spitzmausesche«, welche durch ein sehr einfaches Verfahren zu dem heilkräftigen Baume gestempelt worden war. Eine lebendige Spitzmaus wurde gefangen und mit Siegesjubel zu der Esche gebracht, welcher die Ehre zu Theil werden sollte, das Menschengeschlecht vor den Schlingen des Satans in Gestalt des kleinen Raubthieres zu schützen. Man bohrte ein großes Loch in den Stamm der Esche, ließ die Spitzmaus hinein kriechen und verschloß das Loch durch einen festen Pfropfen. So kurze Zeit nun auch das Leben des solchem Wahne geopferten Thieres in dem engen Gefängnisse währen konnte, so kräftig war doch die Wirkung; denn von diesem Augenblick an erhielt die Esche ihre übernatürlichen Kräfte.

Wie verbreitet und allgemein geglaubt dieser Unsinn in der Vorzeit war, geht aus der »Geschichte der vierfüßigen Thiere und der Schlangen von Topsel« hervor, welche im Jahre 1658 zu London erschien. Der spaßhafte alte Thierkundige sagt über die Spitzmaus in jenem Buche ungefähr folgendes: »Sie ist ein raubgieriges Vieh, heuchelt aber Liebenswürdigkeit und Zahmheit; doch beißt sie tief und vergiftet tödtlich, so wie sie berührt wird. Grausamen Wesens, sucht sie jedem Dinge zu schaden, und es gibt kein Geschöpf, welches von ihr geliebt wird, noch eines, welches sie lieben sollte; denn alle Thiere fürchten sie. Die Katzen jagen und tödten sie, aber sie fressen sie nicht; denn wenn sie letzteres thun wollten, würden sie vergehen und sterben. Wenn die Spitzmäuse in ein Fahrgeleise fallen, müssen sie ihr Leben lassen, weil sie nicht wieder weggehen können. Dies bezeugen Marcellus Nicander und Plinius, und die Ursache davon wird von Philes gegeben, welcher sagt, daß sie sich in einem Geleise so erschöpft und bedroht fühlen, als wären sie in Banden geschlagen. Eben deshalb haben die Alten auch die Erde aus Fahrgeleisen als Gegenmittel für den Spitzmausbiß verschrieben. Man hat aber noch mehrere Mittel, wie bei anderen Krankheiten, um die Wirkung ihres Giftes zu heilen, und diese Mittel dienen zugleich auch noch, um allerlei Uebel zu heben. Eine Spitzmaus, welche aus irgend einer Ursache in ein Geleis gefallen und dort gestorben ist, wird verbrannt, zerstampft und dann mit Staub und Gänsefett vermischt: solche Salbe heilt alle Entzündungen unfehlbar. Eine Spitzmaus, welche getödtet und so aufgehängt worden ist, daß sie weder jetzt noch später den Grund berührt, hilft denen, deren Leib mit Geschwüren und Beulen bedeckt ist, wenn sie die wunde Stelle dreimal mit dem Leichname des Thieres berühren. Auch eine Spitzmaus, welche todt gefunden und in Leinen-, Wollen- oder anderes Zeug eingewickelt worden ist, heilt Schwären und andere Entzündungen. Der Schwanz der Spitzmaus, welcher zu Pulver gebrannt und zur Salbe verwandt wurde, ist ein untrügliches Mittel gegen den Biß wüthender oder toller Hunde etc.« Nach diesem einen Pröbchen brauche ich wohl von der sonstigen Verwendung des heilkräftigen Thierchens nichts weiter zu sagen.

Bei den Feldspitzmäusen ( Crocidura ) besteht das Gebiß aus 28 bis 30 weißen Zähnen, da im Oberkiefer, abweichend von dem Gebiß der Spitzmäuse, drei oder vier einspitzige Zähne vorhanden sind. Im übrigen stimmen beide Gruppen wesentlich mit einander überein.

Die Hausspitzmaus ( Crocidura Araneus, Sorex Araneus, russulus, fimbriatus und pachyurus, Crocidura moschata, thoracica und musaranea), ein Thierchen von 11,5 Centim. Gesammt- oder 7 Centim. Leibes- und 4,5 Centim. Schwanzlänge, bei uns zu Lande häufiger Vertreter der Sippe (vergl. die Abbildung auf S. 228[???]), ist oberseits braungrau, in der Jugend schwärzlichgrau, unterseits ohne scharfe Abgrenzung der Färbung heller grau, an Lippen und Füßen bräunlichweiß, auf dem Schwanze oben hellbraungrau, unten graulichweiß behaart. Das Gebiß besteht aus 28 Zähnen.

Von Nordafrika an verbreitet sich die Hausspitzmaus über Süd-, West- und Mitteleuropa, bis Nordrußland, kommt auch im nordöstlichen Sibirien vor, scheint dagegen in England, Dänemark, Skandinavien und Holland zu fehlen. Sie ist, laut Blasius, gewissermaßen an Feld und Garten gebunden, zieht beide wenigstens dem Walde und seinen Rändern, wo sie zuweilen gefunden wird, entschieden vor. Keine ihrer Verwandten gewöhnt sich so leicht an die Umgebung des Menschen, keine kommt so oft in die Gebäude, zumal in Scheuern und Ställe, herein wie sie. In Kellern und Speisekammern siedelt sie gern sich an, vorausgesetzt, daß dunkle Winkel, welche ihr Schlupforte gewähren, vorhanden sind. Im Freien jagt sie in den Früh- und Abendstunden auf Kleingethier aller Art, vom kleinen Säugethiere an bis zum Wurme herab; in den Häusern benascht sie Fleisch, Speck und Oel. Ihre Sitten und Gewohnheiten ähneln denen der Waldspitzmaus fast in jeder Hinsicht. Im Freien wirft sie im Sommer, in warmen Gebäuden auch in den Herbst- und Wintermonaten fünf bis zehn nackte und blinde Junge auf ein verstecktes und ziemlich sorgsam mit weichen Stoffen ausgebettetes Lager; nach Verlauf von etwa sechs Wochen haben die Jungen bereits fast die Größe der Alten erreicht und sind selbständig geworden, gehen wenigstens schon ebenso gut wie die Alte auf Raub aus. Ungeachtet ihrer Näschereien ist auch die Hausspitzmaus ein vorwiegend nützliches Thier, welches durch Wegfangen von allerlei Ungeziefer seine unbedeutenden Uebergriffe reichlich sühnt, also unsere Schonung verdient.

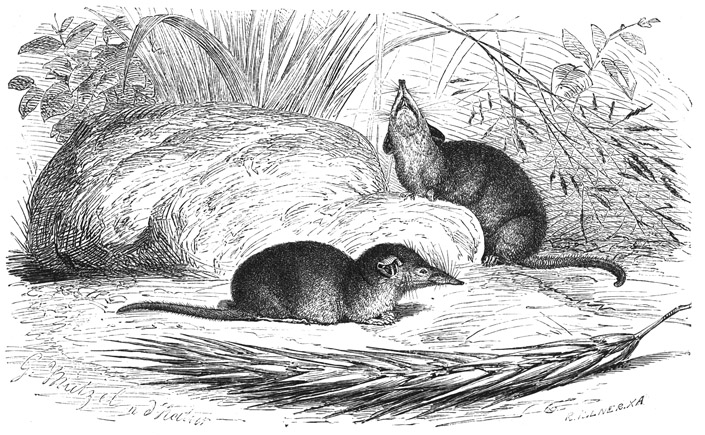

Wimperspitzmaus ( Crocidura suaveolens). Natürliche Grüße.

Eine zweite Art der Sippe, oder wie andere wollen, wegen ihrer 30 Zähne Vertreterin einer besonderen Untersippe ( Pachyura), die Wimperspitzmaus ( Crocidura suaveolens , C. und Pachyura etrusca, Sorex suaveolens und etruscus), verdient aus dem Grunde erwähnt zu werden, weil sie neben einer Fledermaus das kleinste aller bis jetzt bekannten Säugethiere ist. Ihre Gesammtlänge beträgt nur 6,5 Centim., wovon 2,5 Centim. auf den Schwanz kommen. Die Färbung des sammetweichen Pelzes ist hellbräunlich oder röthlichgrau, der Schwanz oben bräunlich, unten lichter, der Rüssel und die Pfoten sind fleischfarben, die Füße haben weißliche Härchen; ältere Thiere sehen heller und rostfarbig, junge dunkler und mehr graufarbig aus. Beachtung verdient die verhältnismäßig sehr große Ohrmuschel.

Die Wimperspitzmaus kommt fast in allen Ländern vor, welche rings um das Mittelländische und Schwarze Meer liegen. Sie ist im Norden Afrikas, im südlichen Frankreich, in Italien und der Krim gefunden worden. In ihrer Lebensweise ähnelt sie ihren Sippschaftsverwandten. Zum Aufenthaltsorte wählt sie sich am liebsten Gärten in der Nähe von Dörfern, aber sie kommt auch in Gebäuden und Wohnungen vor. Da sie viel zarter und empfindlicher gegen die Kälte ist als unsere nordischen Arten, sucht sie sich gegen den Winter dadurch zu schützen, daß sie sich besonders warme Aufenthaltsorte für die kalten Monate auswählt.

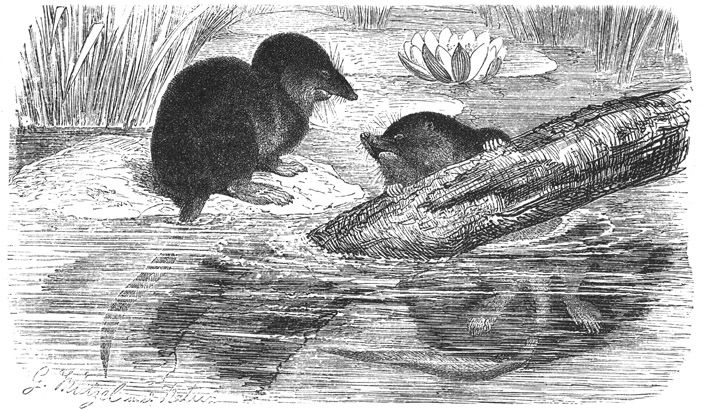

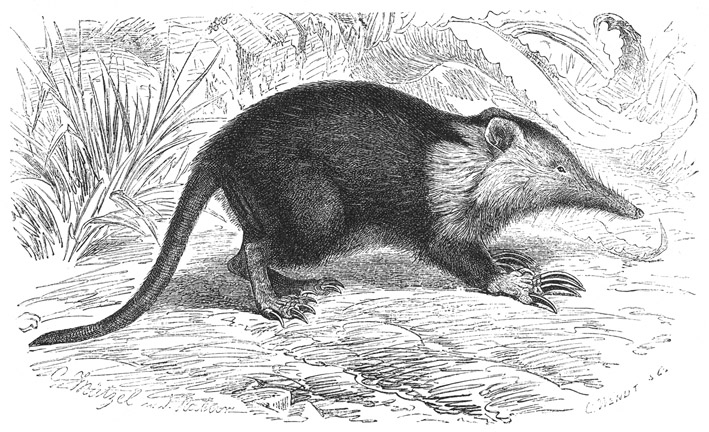

Wasserspitzmaus ( Crossopus fodiens). Natürliche Größe.

Abgesehen von der Gestaltung des hinteren Hakens der oberen Vorderzähne und der dunkelbraunen Färbung der Zahnspitzen stimmt das Gebiß der Wasserspitzmäuse ( Crossopus) mit dem der Wimperspitzmaus in der Anzahl und Anordnung der Zähne überein; jene unterscheiden sich jedoch wesentlich von den Feldspitzmäusen dadurch, daß ihre Füße und Zehen ringsum an den Seiten steife Borstenhaare tragen und der auf der Oberseite gleichmäßig kurz behaarte Schwanz längs der Mitte der Unterseite einen Kiel von eben solchen Borstenhaaren zeigt.

Die Wasserspitzmaus( Crossopus fodiens, Sorex fodiens, hydrophilus, carinatus, constrictus, fluviatilis, remifer, lineatus, ciliatus, bicolor, nigripes, amphibius, natans, stagnatilis, rivalis, Crossopus psilurus, Amphisorex Pennantii und Linneanus), wie aus dem Reichthum wissenschaftlicher Namen ersichtlich, ein bezüglich ihrer Färbung vielfach abänderndes Thier, gehört zu den größeren Arten der bei uns vorkommenden Spitzmäuse. Ihre Gesammtlänge beträgt 11,8 Centim., wovon 5,8 Centim. auf den Schwanz kommen. Der feine, dichte und weiche Pelz ist gewöhnlich auf dem Oberkörper schwarz, im Winter glänzender als im Sommer, auf dem Unterkörper aber grauweiß oder weißlich, zuweilen rein, manchmal mit Grauschwarz theilweise gefleckt. Die Haare des Pelzes stehen so dicht, daß sie vollkommen an einander schließen und keinen Wassertropfen bis auf die Haut eindringen lassen. Die Schwimmhaare, welche nach dem Alter der Jahreszeit länger oder kürzer sind, lassen sich so ausbreiten, daß sie wie die Zinken eines Kammes auf jeder Seite der Füße hervorstehen, und auch wieder so knapp an die Seiten dieser Theile anlegen, daß man sie wenig bemerkt. Sie bilden, gehörig gebreitet, ein sehr vollkommenes Ruder und leisten vortreffliche Dienste. Nach Belieben können sie entfaltet und wieder zusammengelegt und beim Laufen so angedrückt werden, daß sie hinlänglich gegen die Abnutzung geschützt sind.

Wie es scheint, ist die Wasserspitzmaus über fast ganz Europa und einen Theil Asiens verbreitet und an geeigneten Orten überall häufig zu finden. Ihre Nordgrenze erreicht sie in England und in den Ostseeländern, ihre Südgrenze in Spanien und Italien. In den Gebirgen steigt sie zu bedeutenden Höhen empor, in den Alpen etwa bis zu 2000 Meter über dem Meere. Sie bewohnt vorzugsweise die Gewässer gebirgiger Gegenden und am liebsten solche, in denen es auch bei der größten Kälte noch offene Quellen gibt, weil diese ihr im Winter, um frei aus- und ein zu gehen, ganz unentbehrlich sind. Bäche gebirgiger Waldgegenden, welche reines Wasser, sandigen oder kiesigen Grund haben, mit Bäumen besetzt sind und von Gärten oder Wiesen eingeschlossen werden, scheinen Lieblingsorte von ihr zu sein. Ebenso gern aber hält sie sich in Teichen mit hellem Wasser und einer Decke von Meerlinsen auf. Zuweilen findet man sie hier in erstaunlicher Menge. Oft wohnt sie mitten in den Dörfern, gern in der Nähe der Mühle; doch ist sie nicht an das Wasser gebunden, läuft vielmehr auch auf den an Bächen liegenden Wiesen umher, verkriecht sich unter Heuschobern, geht in Scheuern und Ställe, selbst in das Innere der Häuser, und kommt manchmal auf Felder, welche weit vom Wasser entfernt sind. In lockerem Boden nahe am Wasser gräbt sie sich selbst Röhren, benutzt aber doch noch lieber die Gänge der Mäuse und Maulwürfe, welche sie in der Nähe ihres Aufenthaltsortes vorfindet. Ein Haupterfordernis ihrer Wohnung ist, daß die Hauptröhre verschiedene Ausgänge hat, von denen der eine in das Wasser, die anderen über der Oberfläche desselben und noch andere nach dem Lande zu münden. Die Baue sind Schlaf- und Zufluchtsorte des Thierchens und gewähren ihm bei Verfolgung der Katzen und anderer Raubthiere eine sichere Unterkunft.

In dieser Wohnung bringt die Wasserspitzmaus an belebten Orten gewöhnlich den ganzen Tag zu; da aber, wo sie keine Nachstellung zu fürchten hat, ist sie, besonders im Frühjahre, zur Paarungszeit, auch bei Tage sehr munter. Selten schwimmt sie an dem Ufer entlang, lieber geht sie quer durch von dem einen Ufer zum anderen. Will sie sich längs des Baches fortbewegen, so läuft sie entweder unter dem Ufer weg oder auf dem Boden des Baches unter dem Wasser dahin. Sie ist ein äußerst munteres, kluges und gewandtes Thier, welches dem Beobachter in jeder Hinsicht Freude macht. Ihre Bewegungen sind schnell und sicher, behend und ausdauernd. Sie schwimmt und taucht vortrefflich und besitzt die Fähigkeit, bald mit vorstehendem Kopfe, bald mit sichtbarem ganzen Oberkörper auf dem Wasser zu ruhen, ohne dabei merklich sich zu bewegen. Wenn sie schwimmt, erscheint ihr Leib breit, platt gedrückt und gewöhnlich auch mit einer Schicht glänzendweißer, sehr kleiner Perlen überdeckt, den Bläschen nämlich, welche aus der von den dichten Haaren zurückgehaltenen Luft sich bilden. Gerade diese gestaute Luftschicht über dem Körper scheint ihr Fell immer trocken zu halten.

Wenn man an einem Teiche sich versteckt und hier Wasserspitzmäuse beobachtet, welche nicht beunruhigt worden sind, kann man ihr Treiben sehr gut wahrnehmen. Schon früh vor oder gleich nach Sonnenaufgang sieht man sie zum Vorschein kommen und im Teiche umherschwimmen. Oft halten sie inne und legen sich platt auf das Wasser oder schauen halben Leibes aus demselben hervor, so daß ihre weiße Kehle sichtbar wird. Beim Schwimmen rudern sie mit den Hinterfüßen so stark, daß man nach der Bewegung des Wassers ein weit größeres Thier vermuthen möchte; beim Ausruhen sehen sie sich überall um und fallen, wenn sie eine Gefahr ahnen, pfeilschnell in das Wasser, so geschwind, daß der Jäger, welcher sie erlegen will, sehr nahe sein muß, wenn sie der Hagel seines Gewehres erlegen soll: denn sie stürzen sich wie Steißfüße oft in dem Augenblicke in die Tiefe, in welchem sie den Rauch aus dem Gewehr wahrnehmen, entkommen so auch wirklich dem ihnen zugedachten Tode. In früheren Zeiten, als man noch keine Schlagschlösser an den Gewehren hatte, hielt es sehr schwer, Wasserspitzmäuse zu erlegen: sie waren verschwunden, sowie das Feuer auf der Pfanne aufblitzte. Selten bleibt die kleine Taucherin lange auf dem Grunde des Wassers, kommt vielmehr gewöhnlich bald wieder zur Oberfläche herauf. Hier ist ihr Wirkungskreis, hier sieht man sie an einsamen, stillen Orten den ganzen Tag über in Bewegung. Sie schwimmt nicht nur an den Ufern, sondern auch in der Mitte des Teiches umher, oft von einer Seite zur anderen, und ruht gern auf einem in das Wasser hängenden Baumstumpfe oder auf einem darin schwimmenden Holze aus, springt zuweilen aus dem Wasser in die Höhe, um ein vorüberfliegendes Kerbthier zu fangen, und stürzt sich kopfunterst wieder hinein. Dabei ist ihr Fell immer glatt und trocken, und die Tropfen laufen von ihm, sowie sie wieder an die Oberfläche kommt, ab wie Wasser, welches man auf Wachstafft gießt. Im kranken Zustande verliert sich diese Eigenschaft des Pelzes: die Haare werden naß, und die Feuchtigkeit dringt bis auf die Haut; dann aber geht die Wasserspitzmaus auch sehr bald zu Grunde.

Das volle Leben des schmucken Thieres zeigt sich am besten bei der Paarung und Begattung, welche im April oder Mai vor sich zu gehen pflegt. Unter beständigem Geschrei, welches fast wie »Sisisi« klingt und, wenn es von mehreren ausgestoßen wird, ein wahres Geschwirr genannt werden kann, verfolgt das Männchen das Weibchen. Letzteres kommt aus seinem Verstecke herausgeschwommen, hebt den Kopf und die Brust über das Wasser empor und sieht sich nach allen Seiten um. Das Männchen, welches den Gegenstand seiner Sehnsucht unzweifelhaft schon gesucht hat, zeigt sich jetzt ebenfalls auf dem freien Wasserspiegel und schwimmt, so bald es die Verlorene wieder entdeckt hat, eilig auf sie zu. Dem Weibchen ist es aber noch nicht gelegen, die ihm zugedachten Liebkosungen anzunehmen. Es läßt zwar das Männchen ganz nahe an sich heran kommen; doch ehe es erreicht ist, taucht es plötzlich unter und entweicht weit, indem es auf dem Grunde des Teiches eine Strecke fortläuft und an einer ganz anderen Stelle wieder emporkommt. Das Männchen hat dies jedoch bemerkt und eilt von neuem dem Orte zu, an welchem seine Geliebte sich befindet. Schon glaubt es, am Ziele zu sein, da verschwindet das Weibchen wieder und kommt abermals anderswo zum Vorscheine. So geht das Spiel Viertelstunden lang fort, bis sich endlich das Weibchen dem Willen des Männchens ergibt. Dabei vergißt keines der beiden Gatten, ein etwa vorüberschwimmendes Kerbthier oder einen sonstigen Nahrungsgegenstand aufzunehmen, und nicht selten werden bei dieser Liebesneckerei auch alle Gänge am Ufer mit besucht. In einem der letzteren legt das Weibchen sein Wochenbett in einem kleinen Kessel an, welcher mit Moos und trockenem Grase wohl ausgekleidet wurde. Hier bringt es um die Mitte des Mai seine sechs bis zehn Junge zur Welt. Unmittelbar nach der Geburt sehen diese fast nackten Thierchen mit ihren stumpfen Nasen und halb durchsichtigen fleischfarbenen Leibern äußerst sonderbar aus und zeigen so wenig Aehnlichkeit als denkbar mit ihren Eltern; bald aber wachsen sie heran, erlangen allmählich das Aussehen der Erzeuger und machen sich nunmehr, zunächst wohl unter Führung der Mutter, auch bald zu selbstständiger Jagd auf, in der Nähe der Brutröhre sich schmale Pfädchen im Grase austretend und in allerliebster Weise mit einander spielend.

Im Verhältnis zu ihrer Größe ist die Wasserspitzmaus ein wahrhaft furchtbares Raubthier. Sie verzehrt nicht bloß Kerfe aller Arten, zumal solche, welche im Wasser leben, Würmer, kleine Weichthiere, Krebse und dergleichen, sondern auch Lurche, Fische, Vögel und kleine Säugethiere. Die Maus, welcher sie in ihren Löchern begegnet, ist verloren; die vor kurzem ausgeflogene Bachstelze, welche sich unvorsichtig zu nahe an das Wasser wagt, wird plötzlich mit derselben Gier überfallen, mit welcher sich ein Luchs auf ein Reh stürzt, und in wenigen Minuten abgewürgt; der Frosch, welcher achtlos an einer Fluchtröhre vorüberhüpft, fühlt sich an den Hinterbeinen gepackt und trotz seines kläglichen Geschreies in die Tiefe gezogen, wo er bald erliegen muß; Schmerlen und Elleritzen werden in kleine Buchten getrieben und hier auf eigene Weise gefangen: die Wasserspitzmaus trübt das Wasser und bewacht den Eingang der Bucht; sobald nun einer der kleinen Fische an ihr vorüberschwimmen will, fährt sie auf denselben zu und fängt ihn gewöhnlich; sie fischt, wie das Sprichwort sagt, im Trüben. Aber nicht bloß an kleine Thiere wagt sich die Wasserspitzmaus, sondern auch an solche, deren Gewicht das ihre um mehr als das Sechszigfache übertrifft; ja man kann sagen, daß es kein Raubthier weiter gibt, welches eine verhältnismäßig so große Beute überfällt und umbringt.

»Vor Jahren«, erzählt mein Vater, »wurden im Frühjahre im Heinspitzer See bei Eisenberg mehrere Karpfen von zwei Pfund und darüber gefunden, denen Augen und Gehirn ausgefressen waren; einigen von ihnen fehlte auch an dem Körper hier und da Fleisch. Diese merkwürdige Erscheinung kam in einem Wochenblatte zur Sprache und veranlaßte einen heftigen Streit zwischen zwei Gelehrten einer benachbarten Stadt, in welchem der eine behauptete, die Teichfrösche seien es, welche sich den Fischen auf den Kopf setzten, ihnen die Augen auskratzten und das Gehirn ausfräßen. Dies wurde von denen geglaubt, bei welchen der Frosch überhaupt in schlechtem Rufe steht, von solchen z. B., welche dem unschuldigen Grasfrosche schuld geben, daß er den Flachs nicht nur verwirre, sondern ihn auch, ja selbst Hafer fräße. Selbst unser alter ehrwürdiger Blumenbach wurde in den Streit gezogen, weil er in seiner Naturgeschichte sagt, die Frösche fräßen Fische und auch Vögel. Der Gegner vertheidigte die Teichfrösche mit Geschick; allein ihr Ankläger war nicht so leicht aus dem Sattel zu heben. Er brachte die getrockneten Kinnladen in einer Abbildung zur Anschauung und suchte aus ihnen die Gefährlichkeit der Teichfrösche zu beweisen. Endlich wurde auch ich ersucht, meine Stimme in diesem Streite abzugeben. Ich zeigte, um die Unschuld, den guten Namen und die Ehre der Frösche zu retten, die Unmöglichkeit des ihnen Schuld gegebenen Verbrechens, da es ihnen bekanntlich gänzlich an Mitteln gebricht, dasselbe auszuführen. Man schien mir Glauben zu schenken; doch blieb der Mörder der Karpfen unbekannt. Ich wußte nun zwar, daß die Spitzmäuse Fische fangen und ebenso Fischlaich begierig aufsuchen, hatte auch an den gefangenen Wasserspitzmäusen, welche ich eine Zeitlang lebend besaß, die mörderische Natur derselben hinreichend kennen gelernt; dennoch glaubte ich nicht, daß das kleine Thier so große Fische anfallen und tödten könne. Aber der Beweis wurde mir geliefert.

»Ein Bauergutsbesitzer des hiesigen Kirchspiels zog in seinem Teiche schöne Fische und hatte im Herbste 1829 in den Brunnenkasten vor seinen Fenstern, welcher wegen des zufließenden Quellwassers niemals zufriert, mehrere Karpfen gesetzt, um sie gelegentlich zu verspeisen. Der Januar 1830 brachte eine Kälte von 22° und bedeckte fast alle Bäche dick mit Eis; nur die »warmen Quellen« blieben frei. Eines Tages fand der Besitzer seines Brunnens zu seinem großen Verdrusse in seinem Röhrtroge einen todten Karpfen, welchem Augen und Gehirn ausgefressen waren. Nach wenigen Tagen hatte er den Aerger, einen zweiten anzutreffen, der auf ähnliche Weise zu Grunde gerichtet worden war, und so verlor er einen Fisch nach dem anderen. Endlich bemerkte seine Frau, daß gegen Abend eine schwarze »Maus« an dem Kasten hinaufkletterte, im Wasser umher schwamm, sich einem Karpfen auf den Kopf setzte und mit den Vorderfüßen festklammerte. Ehe die Frau im Stande war, das zugefrorene Fenster zu öffnen, um das Thier zu verscheuchen, waren dem Fische die Augen ausgefressen. Endlich war das Oeffnen des Fensters gelungen, und die Maus wurde in die Flucht getrieben. Allein kaum hatte sie den Kasten verlassen, so wurde sie von einer vorüberschleichenden Katze gefangen, dieser wieder abgenommen und mir überbracht. Es war unsere Wasserspitzmaus. So waren denn die fraglichen Mörder der Karpfen in dem Heinspitzer See entdeckt worden, Mörder, welche ohne die Aufmerksamkeit der Frau vielleicht heute noch unbekannt wären. Dabei muß ich noch bemerken, daß die mir überbrachte Wasserspitzmaus nicht die einzige war, welche jenen Brunnenkasten heimsuchte, es kam eine um die andere nach ihr. Dies bewog den Besitzer, einen vergifteten Karpfenkopf in den Kasten zu legen, und er brachte mit diesem auch wirklich mehrere Wasserspitzmäuse um.«

Die Feinde der Wasserspitzmaus sind fast dieselben, welche wir bei der gemeinen Spitzmaus kennen lernten. Bei Tage geschieht jenen gewöhnlich nichts zu Leide; wenn sie aber des Nachts am Ufer herumlaufen, werden sie oft eine Beute der Eulen und Katzen. Nur die ersteren verzehren sie, die letzteren tödten sie bloß und werfen sie, ihres Moschusgeruches wegen, dann weg. Der Forscher, welcher Wasserspitzmäuse sammeln will, braucht deshalb bloß jeden Morgen die Ufer der Teiche abzusuchen; er findet in kurzer Zeit soviel Leichname dieser Art, als er braucht.

In der Gefangenschaft lassen sich Wasserspitzmäuse nicht eben leicht am Leben erhalten. Mein Vater versuchte mehrmals, sie zu pflegen, doch starben alle schon nach wenigen Tagen. Diejenige, welche am längsten lebte, wurde beobachtet. »Da sie sehr hungrig schien,« sagt er, »legte ich ihr eine todte Ackermaus in ihr Behältnis. Sie begann sogleich an ihr zu nagen und hatte in kurzer Zeit ein so tiefes Loch gefressen, daß sie zu dem Herzen gelangen konnte, welches sie auch verzehrte. Dann verspeiste sie noch einen Theil der Brust und der Eingeweide und ließ das übrige liegen. Sie hielt, wie ich dies bei anderen Spitzmäusen beobachtet habe, beständig den Rüssel in die Höhe und schnüffelte unaufhörlich, um etwas für sie genießbares zu erspähen. Hörte sie ein Geräusch, so verbarg sie sich sehr schnell in dem Schlupfwinkel, welchen ich für sie angebracht hatte. Sie that so hohe Sprünge, daß sie aus einer großen, blechernen Gießkanne, in welcher ich sie zuerst hielt, fast entkam. Am ersten Tage kam sie stets trocken aus dem Wasser hervor, am zweiten Tage war dies schon weniger und kurz vor ihrem Tode fast gar nicht mehr der Fall. Sie war sehr bissig und blieb, bis sie ganz ermattete, scheu und wild.«

Ausden war glücklicher als mein Vater; denn ihm gelang es, Wasserspitzmäuse monatelang in Gefangenschaft zu erhalten. Um sie zu fangen, gebrauchte er einfache Mäusefallen, welche mit einem Frosche geködert wurden. Zum Aufenthalte wies er seinen Pfleglingen einen mit möglichst tiefem Wassernapfe versehenen Käfig an. Die Wasserspitzmäuse, ein Pärchen, schienen sich von Hause aus in besagtem Käfige wohl zu befinden, bekundeten wenigstens kein Zeichen von Furcht, benahmen sich ganz wie zu Hause und fraßen ohne jegliche Scheu Würmer, rohes Fleisch und Kerbthiere, welche ihnen vorgeworfen wurden. Wenige Tage später verschaffte der Pfleger ihnen drei oder vier kleine Fischchen und setzte diese in den Schwimm- und Badenapf. Augenblicklich stürzten sich die Wasserspitzmäuse auf die Fische, kamen wenige Sekunden später mit je einem zum Vorscheine, tödteten die Beute durch einen Biß in den Kopf, hielten sie zwischen den Vorderfüßen fest, ganz wie der Fischotter es zu thun pflegt, und begannen hinter dem Kopfe zu fressen, nach und nach gegen den Schwanz hin vorschreitend. Ihre Freßlust war so groß, daß jede von ihnen zwei oder drei Ellritzen verzehrte, gewiß eine tüchtige Mahlzeit in Anbetracht ihrer Größe. Wenn die Thiere in ihrem Käfige hin- und herrannten, ließen sie oft einen schrillenden Laut hören, nicht unähnlich dem Schwirren des Heuschreckenrohrsängers. In ihrem Wassernapfe vergnügten sie sich durch Ein- und Ausgehen und Baden, wobei sie sich oft halb und halb unter der Oberfläche hin- und herwälzten. Obgleich vollkommen ausgesöhnt mit ihrer Gefangenschaft, bekundeten sie doch nicht die geringste Anhänglichkeit oder Zahmheit, bissen im Gegentheile heftig zu, wenn sie berührt wurden. So lebten sie mehrere Monate in vollster Gesundheit, bis sie eines Tages in Abwesenheit ihres Besitzers und Pflegers die Käfigthüre offen fanden und auf Nimmerwiedersehen verschwanden.

Als Uebergangsglieder von den Spitzmäusen zu den Maulwürfen erscheinen uns die wenigen Angehörigen der zweiten Unterfamilie, Biberspitzmäuse oder Bisamrüßler ( Myogalina ) genannt. Peters betrachtet sie ihres aus 44 Zähnen bestehenden Gebisses halber als Glieder der Maulwurfsfamilie, während wir mit anderen Naturforschern in ihnen Spitzmäuse erkennen. Doch unterscheiden sie sich auch außer ihres Zahnreichthums und der ihnen eigenen Bildung der Schneidezähne nicht unwesentlich von ihren Familienverwandten. Der vordere der drei oberen Schneidezähne ist sehr groß, dreiseitig und senkrecht gestellt, während die zwei unteren stabförmigen, abgestutzten Vorderzähne nach vorne sich neigen; der Schädel ist überall knöchern geschlossen, ein Jochbein in Form eines feinen Stäbchens vorhanden; die Wirbelsäule wird gebildet aus den Hals-, 13 rippentragenden, 6 rippenlosen, 5 Kreuz- und 27 Schwanzwirbeln. Der Leib ist gedrungener als bei den übrigen Spitzmäusen, der Hals außerordentlich kurz, ebenso dick als der Leib, und von diesem nicht zu unterscheiden; die Beine, deren fünf Zehen durch eine lange Schwimmhaut mit einander verbunden werden, sind niedrig, die Hinterbeine länger als die vorderen; der Schwanz ist länglich gerundet, gegen das Ende ruderartig zusammengedrückt, geringelt und geschuppt und nur spärlich mit Haaren besetzt. Aeußere Ohren fehlen, und die Augen sind sehr klein. Das merkwürdigste am ganzen Thiere ist die Nase, welche noch eher als bei den Rohrrüßlern ein Rüssel genannt werden kann. Sie besteht aus zwei langen, dünnen, verschmolzenen, knorpeligen Röhren, welche sich durch Hülfe zwei größerer und drei kleinerer Muskeln auf jeder Seite nach jeder Richtung bewegen und zu den verschiedenartigsten Zwecken, namentlich zum Betasten aller Gegenstände, verwenden läßt. In diesem Rüssel scheinen sämmtliche übrigen Sinne vertreten zu sein, und somit ist die Biberspitzmaus als echtes Nasenthier zu betrachten. Unter der Schwanzwurzel liegt eine Moschusdrüse, welche aus zwanzig bis vierzig Säckchen besteht, deren jedes einen oben bauchigen und einen unten schmäleren Theil hat und in der Wandung viele Drüsenschläuche enthält. Die aus diesen Drüsen stammende Absonderung riecht auffallend stark.

Bis jetzt kennt man bloß zwei Arten der Unterfamilie und Sippe, welche beide im südlichen Europa zu finden sind; eine von ihnen bewohnt die Pyrenäenkette und ihre Ausläufer, die andere Südrußland. Erstere, die Bisamspitzmaus, » Almizilero« (Moschusthier) der Spanier ( Myogale pyrenaica ), ein Thier von 25 Centim. Gesammtlänge, von welcher etwa die Hälfte auf den Schwanz kommt, ist oben kastanienbraun, an den Seiten braungrau, am Bauche silbergrau, an den Seiten des Rüssels weißlich, am Schwanze dunkelbraun mit weißen Härchen, die Vorderpfoten sind bräunlich behaart, die hinteren nackt und beschuppt.

Man glaubte anfänglich, daß diese Art bloß auf die Pyrenäen beschränkt sei; doch haben sie Graëlls und mein Bruder auch in der Sierra de Gredos aufgefunden, und geht hieraus hervor, daß ihr Heimatskreis sich wohl über den ganzen Norden Spaniens erstrecken mag.

Der Desman oder Wuchuchol ( Myogale moschata, Castor und Sorex mochatus, M. moscovitica) unterscheidet sich von dem spanischen Verwandten zunächst durch seine Größe; denn seine Gesammtlänge beträgt bis 42 Centim., wovon auf den Leib 25 Centim., auf den Schwanz 17 Centim. kommen. Die Augen sind klein, die Ohröffnungen dicht mit Haaren bedeckt, die Nasenöffnungen durch eine Warze verschließbar, die Pfoten kahl, auf der Oberseite fein geschuppt, unten genetzt, am äußeren Rande mit Schwimmborsten besetzt. Der aus sehr glatten Grannen und äußerst weichen Wollhaaren bestehende Pelz ist oberseits röthlichbraun, unterseits weißlich aschgrau, silbern glänzend.

Der Desman bewohnt den Südosten Europas und zwar hauptsächlich die Flußgebiete der Ströme Wolga und Don, findet sich jedoch auch in Asien und zwar in der Bucharei. Sein Leben ist an das Wasser gebunden, und nur höchst ungern unternimmt er kleine Wanderungen von einem Bache zum anderen. Ueberall, wo er vorkommt, ist er häufig.

Sein Leben ist sehr eigenthümlich, dem des Fischotters ähnlich. Es verfließt halb unter der Erde, halb im Wasser. Stehende oder langsam fließende Gewässer mit hohen Ufern, in denen er leicht Gänge sich graben kann, sagen ihm am meisten zu. Hier findet man ihn einzeln oder paarweise in großer Anzahl. Die Röhren sind künstlich und ebenfalls nach Art des Fischotterbaues angelegt. Unterhalb der Oberfläche des Wassers beginnt ein schief nach aufwärts steigender Gang, welcher unter Umständen eine Länge von sechs Meter und darüber erreichen kann; dieser führt in einen Kessel, welcher regelmäßig anderthalb bis zwei Meter über dem Wasserspiegel und jedenfalls über dem höchsten Wasserstande liegt, somit auch unter allen Umständen trocken bleibt. Ein Luftgang nach oben hin findet sich nicht; demungeachtet ist die Angabe, daß der Desman im Winter oft in seinen Bauen ersticken müsse, eine Unwahrheit.

Desman ( Myogale moschata). 1/2 natürl. Größe.

Als vortrefflicher Schwimmer und Taucher bringt der Desman den größten Theil seines Lebens im Wasser zu, und nur, wenn Ueberschwemmungen ihn aus seinen unterirdischen Gängen vertreiben, betritt er die Oberfläche der Erde; aber selbst dann entfernt er sich nur gezwungen auf kurze Strecken von dem Wasser. Hier treibt er sich Tag und Nacht, Sommer und Winter umher; denn auch wenn Eis die Flüsse deckt, geht er seinem Gewerbe nach und zieht sich bloß, wenn er gesättigt und ermüdet ist, nach seiner Höhle zurück, deren Mündung immer so tief angelegt wird, daß selbst das dickste Eis sie nicht verschließen kann. Seine Nahrung besteht aus Blutegeln, Würmern, Wasserschnecken, Schnaken, Wassermotten und Larven anderer Kerbthiere. Die Fischer sagen freilich, daß er Wurzeln und Blätter vom Kalmus fresse, haben sich aber zu solchem Glauben nur von dem Umstande verleiten lassen, daß er gerade diese Pflanze als vorzügliche Jagdgebiete besonders oft nach Beute absucht.

So plump und unbeholfen der Desman erscheint, so behend und gewandt ist er. Sobald das Eis aufgeht, sieht man ihn in dem Schilfe und in dem Gesträuch des Ufers unter dem Wasser umherlaufen, sich hin- und herwenden, mit schnellen Bewegungen des Rüssels Gewürm suchen und oft, um zu athmen, an die Oberfläche kommen. Bei heiterem Wetter spielt er im Wasser und sonnt sich am Ufer. Den Rüssel krümmt er nach allen Seiten, tastet auch geschickt mit ihm. Oft steckt er ihn in das Maul und läßt dann schnatternde Töne hören, welche denen einer Ente ähneln. Reizt man ihn oder greift man ihn an, so pfeift und quiekt er wie eine Spitzmaus, sucht sich auch durch Beißen zu vertheidigen. Mit dem Rüssel vermag er, wie man an Gefangenen beobachtet hat, sehr hübsch und geschickt Regenwürmer und andere kleine Thiere zu erhaschen und sie nach Elefantenart in das Maul zu schieben. Im Trocknen wird er sehr unruhig und sucht zu entkommen; sobald er dann in das Wasser gelangt, scheint er sich wahrhaft beglückt zu fühlen und wälzt sich vor Vergnügen hin und her.

Man kann den Desman ziemlich leicht fangen, zumal im Frühlinge und zur Zeit der Begattung, wenn beide Geschlechter mit einander spielen. In einem großen Netze, welches man durch das Wasser zieht, findet man regelmäßig mehrere verwickelt. Aber man muß dabei natürlich die Vorsicht gebrauchen, immer nur kürzere Strecken auf einmal durchzufischen, damit die Thiere, welche durch die Netze in ihren Bewegungen gehindert werden, nicht unter dem Wasser ersticken. In Reußen und Netzen, welche die Fischer ausstellen, werden viele von ihnen aufgefunden, welche auf diese Weise ums Leben gekommen sind. Im Herbste betreibt man eine förmliche Jagd auf das Thier, weil um diese Zeit seine Jungen erwachsen sind und die Ausbeute dann ergiebig wird.

Ueber die Fortpflanzung und die Anzahl der Jungen des Desman ist bis jetzt noch nichts sicheres bekannt; doch scheint es, daß er sich ziemlich zahlreich vermehrt: hierfür sprechen mindestens die acht Zitzen, welche man am Weibchen findet. Wie häufig das Thier sein muß, geht daraus hervor, daß man die Felle, welche man zur Verbrämung der Kappen und Hauskleider verbraucht, nur mit einem oder zwei Kreuzern unseres Geldes bezahlt. Im Winter werden aus unbekannten Gründen meistens Männchen, selten Weibchen, gefangen, im Sommer dagegen nur wenige Männchen.

Pallas ist der einzige Forscher, welcher über den freilebenden wie auch über den gefangenen Desman Mittheilungen macht. Das Thier hält stets nur sehr kurze Zeit in der Gefangenschaft aus, selten länger als drei Tage; doch glaubt genannter Forscher, daß dies wohl in der üblen Behandlung liegen möchte, welche der Wuchuchol beim Fange seitens der Fischer erleiden muß. Wenn man ihm in sein Behältnis Wasser gießt, zeigt er eine besondere Lust, schmatzt, wäscht den Rüssel und schnuppert dann umher. Läßt man den unruhigen Gesellen gehen, so wälzt er sich unaufhörlich von einer Seite auf die andere, und indem er sich auf die Sohle der einen Seite stützt, kämmt und kratzt er sich so schnell, als mache er es mit zitternder Bewegung. Die Sohlen sind wunderbar gelenkig und können selbst die Lenden erreichen, der Schwanz dagegen bewegt sich wenig und wird fast immer wie eine Sichel gebogen. Der Desman ergreift alle ihm zugeworfene Beute hastig mit dem Rüssel, wie mit einem Finger, und schiebt sie sich ins Maul, schnüffelt auch nach allen Seiten hin beständig umher und scheint dieselbe Unersättlichkeit zu besitzen wie andere Mitglieder seiner Familie. Abends begibt er sich zur Ruhe und liegt dann mit zusammengezogenem Leibe, die Vorderfüße auf einer Seite, den Rüssel nach unten, fast unter den Arm gebogen, auf der flachen Seite. Aber auch im Schlafe ist er unruhig und wechselt oft den Platz. Nach sehr kurzer Zeit wird das Wasser von seinem Unrathe und der Aussonderung der Schwanzdrüsen stinkend und muß deshalb beständig erneuert werden. So angenehm er durch seine Beweglichkeit und Lebendigkeit ist, so unangenehm wird ein gefangener durch den Moschusgeruch, welcher so stark ist, daß er nicht nur das ganze Zimmer füllt und verpestet, sondern sich auch allen Thieren, welche jenen fressen, mittheilt und förmlich einprägt.

Wie es scheint, hat der Desman weder unter den Säugethieren, noch unter den Vögeln viele Feinde: um so eifriger aber stellen ihm die großen Raubfische und namentlich die Hechte nach. Solche Uebelthäter sind zu erkennen; denn sie stinken so fürchterlich nach Moschus, daß sie vollkommen ungenießbar geworden sind. Der Mensch verfolgt das schmucke Thier seines Felles wegen, welches dem des Bibers und der Zibetratte so ähnelt, daß sich Linné verleiten ließ, den Desman als Castor moschatus oder » Moschusbiber« unter die Nager zu stellen.

Borstenigel ( Centetina ) heißen, einem auf Madagaskar lebenden, igelähnlichen Kerbthierfresser zu Liebe, die Mitglieder der fünften Familie unserer Ordnung. In ihrer äußeren Erscheinung haben die Borstenigel ebensowenig mit einander gemein wie in der Anzahl der Zähne ihres Gebisses. Sie sind gestreckt gebaut, langköpfig und durch einen ziemlich langen Rüssel ausgezeichnet, haben kleine Augen und mittelgroße Ohren, keinen oder einen langen, nackten Schwanz, kurze Beine und fünfzehige mit starken Krallen bewehrte Füße und tragen ein theils aus Stachelborsten, theils aus steifen Haaren bestehendes Kleid. Dem Schädel fehlt der Jochbogen; die Unterschenkelknochen sind getrennt; die Wirbelsäule wird zusammengesetzt aus 7 Hals-, 14 bis 15 rippentragenden, 4 bis 7 rippenlosen-, 3 bis 5 Kreuz- und 9 bis 23 Schwanzwirbeln. Der einfache Darm hat keinen Blinddarm.

Almiqui ( Solenodon cubanus). 1/2 natürl. Größe.

Etwas allgemeines über die Lebensweise der verschiedenen Glieder dieser Familie läßt sich kaum sagen, weil wir nur über wenige Arten einigermaßen eingehende Mittheilungen erhalten haben. So muß es genügen, wenn ich im nachstehenden zwei Arten zu schildern versuche.

Die Sippe der Schlitzrüßler ( Solenodon) kennzeichnet sich durch folgende Merkmale. Der Leib ist kräftig, der Hals kurz, der Kopf gestreckt, der Nasentheil in einen langen Rüssel ausgezogen, das Auge sehr klein, das rundliche Ohr mittelgroß, der Schwanz körperlang; die Beine sind mittelhoch, die fünfzehigen Füße vorn mit sehr starken und stark gebogenen, hinten mit kürzeren und schwächeren Krallen bewehrt. Ein ziemlich langes Borstenkleid deckt den Leib, bekleidet aber den Rüssel nur spärlich, geht auf den Beinen in feineres Haar über und läßt Oberrücken und Gesäß wie den schuppigen Schwanz fast vollständig nackt. Das Gebiß besteht aus 40 Zähnen, und zwar zwei Schneidezähnen, einem Eckzahne, vier Lück- und drei Backenzähnen in jedem Kiefer.

Eine von Peters genau beschriebene Art der Sippe, der Almiqui, Tacuache, Aedarás und wie er sonst noch genannt wird ( Solenodon cubanus), hat eine Leibeslänge von 34 Centim., eine Schwanzlänge von 19 Centim. und am Kopfe, dem Seitenhalse und Bauche schmutzig ockergelbe, übrigens schwarze, der Schwanz bläulichschwarze Färbung. Unter den langen Rückenhaaren sind einige ganz gelb, andere ganz schwarz, die meisten aber gelb an der Wurzel und schwarz an der Spitze.

Ueber die Lebensweise hat Peters mehrere Mittheilungen zusammengestellt. Wie die eigentlichen Spitzmäuse, ist auch dieses Thier ein nächtlich lebendes; wahrend des Tages schläft es in irgend einem Verstecke, nachts treibt es sich außen umher. In manchen Gebirgen soll es ziemlich häufig sein. Verfolgt es der Jäger, so soll es den Kopf verstecken, in der Meinung, sich dadurch zu verbergen, und so ruhig liegen bleiben, daß man es am Schwanze ergreifen kann. In der Gefangenschaft weigert es sich gar nicht, ans Futter zu gehen; da es aber schwer kaut, muß man ihm feingeschnittenes Fleisch vorlegen, damit es nicht etwa ersticke. Reinlichkeit ist zu seinem Wohlbefinden unumgängliche Bedingung; gern stürzt es sich ins Wasser und scheint sich hier angenehm zu unterhalten; dabei trinkt es denn auch mit größerer Leichtigkeit, während ihm sonst die lange Rüsselspitze hier hinderlich ist. Seine durchdringende Stimme erinnert bald an das Grunzen des Schweines, bald an das Geschrei eines Vogels. Zuweilen schreit das Thier wie ein Käuzchen; beim Berühren grunzt es wie die Ferkelratte. Es wird sehr leicht zornig und sträubt dann das Haar in eigenthümlicher Weise. Ein vorübergehendes Huhn oder anderes kleines Thier erregt es aufs höchste, und es versucht wenigstens, sich desselben zu bemächtigen. Die erfaßte Beute zerreißt es mit den langen, krummen Krallen wie ein Habicht. Dann und wann ergießt sich aus seiner Haut eine röthliche, ölige, übelriechende Flüssigkeit.

Die Gefangenen, welche ein Herr Corona hielt, starben theils an den Wunden, welche sie einander durch Beißen zufügten, theils an einer eigenthümlichen Wurmkrankheit. Einige von diesen zeigten sich ganz voll von Würmern, welche sich zwischen dem Bindegewebe und den Muskeln, besonders am Halse, wie in einen weichen Sack eingehüllt, in ungeheurer Menge fanden.

Die Borstenigel ( Cetentes) unterscheiden sich durch das Fehlen eines äußerlich sichtbaren Schwanzes von den Schlitzrüßlern und durch ihre im Verhältnis zu den übrigen außerordentlich großen und in eine Grube des Oberkiefers aufgenommenen unteren Eckzähne von allen Kerbthierfressern überhaupt. Das Gebiß besteht, wie bei den Familienverwandten, aus 40 Zähnen; es sind jedoch drei Schneide- und nur sechs Backenzähne vorhanden. An dem schlanken Leibe des Tanrek ( Centetes ecaudatus, Erinaceus ecaudatus, C. setosus, armatus und variegatus), der bekanntesten Art der Sippe, sitzt der sehr lange Kopf, welcher etwa ein Drittel der ganzen Körperlänge einnimmt, hinten besonders dick ist, nach vornhin aber sich verschmälert; die rundlichen Ohren sind kurz und hinten ausgebuchtet, die Augen klein; der Hals ist kurz und dünner als der Leib, aber wenigstens einigermaßen abgesetzt; die Beine sind mittelhoch, die hinteren nur wenig länger als die vorderen, die Füße fünfzehig, die Krallen mittelstark. Der ganze Körper ist ziemlich dicht mit Stacheln, Borsten und Haaren bedeckt, welche gewissermaßen in einander übergehen oder wenigstens deutlich zeigen, daß der Stachel bloß eine Umänderung des Haares ist. Nur am Hinterkopfe, im Nacken und an den Seiten des Halses finden sich wahre, wenn auch nicht sehr harte, etwas biegsame Stacheln von ungefähr 1 Centim. Länge. Weiter gegen die Seiten hin werden die Stacheln länger, zugleich aber auch dünner, weicher und biegsamer; auf dem Rücken überwiegen die Borsten bei weitem, hüllen auch das Hintertheil des Tanrek vollkommen ein. Die ganze untere Seite und die Beine werden von Haaren bekleidet, und auf der nackten, spitzigen Schnauze stehen lange Schnurren. Die Schnauzenspitze und die Ohren sind nackt, die Füße bloß mit kurzen Haaren bedeckt. Stacheln, Borsten und Haare sind hellgelb gefärbt, bisweilen lichter, bisweilen dunkler, sämmtliche Gebilde aber in der Mitte schwarzbraun geringelt, und zwar auf dem Rücken mehr als an den Seiten. Das Gesicht ist braun, die Füße sind rothgelb, die Schnurren dunkelbraun gefärbt. Junge Thiere zeigen auf braunem Grunde gelbe Längsbänder, welche bei zunehmendem Alter verschwinden. Die Länge des erwachsenen Thieres beträgt ungefähr 25 Centim.

Tanrek ( Centetes ecaudatus). [2/5] natürl. Größe.

Der Tanrek, ursprünglich nur auf Madagaskar heimisch, aber auch auf der Moritzinsel, Mayotte und Reunion eingebürgert, bewohnt mit Vorliebe busch-, farn- und moosreiche Berggegenden und gräbt hier Höhlen und Gänge in die Erde, welche seine Schlupfwinkel bilden. Er ist ein scheues, furchtsames Geschöpf, welches den größten Theil des Tages in tiefster Zurückgezogenheit lebt, bloß nach Sonnenuntergang zum Vorscheine kommt, ohne sich jemals weit von seiner Höhle zu entfernen. Nur im Frühlinge und im Sommer jener Länder, d. h. nach dem ersten Regen und bis zum Eintritte der Dürre, zeigt er sich. Wahrend der größten Trockenheit, welche, wie ich schon wiederholt bemerkt habe, unserem Winter zu vergleichen ist, zieht er sich in den tiefsten Kessel seines Baues zurück, hier die Monate April bis November in ähnlicher Weise wie unser Igel den Winter verschlafend. Die Eingeborenen glauben, daß die heftigen Donnerschläge, welche die ersten Regen verkünden, ihn aus seinem Todtenschlafe erwecken, und bringen ihn deshalb auf eine geheimnisvolle Weise mit dem wiederkehrenden Frühlinge in Beziehung. Dieser ist für den Tanrek allerdings die günstigste Zeit des ganzen Jahres. Er bekommt zunächst ein neues Kleid und hat dann die beste Gelegenheit, für die dürren Monate ein Schmerbäuchlein sich anzumästen, dessen Fett ihm in der Hungerszeit das Leben erhalten muß. Sobald also der erste Regen die verdurstete Erde angefeuchtet und das Leben des tropischen Frühlings wachgerufen hat, erscheint er wieder, läuft langsamen Ganges mit zu Boden gesenktem Kopfe umher und schnuppert mit seiner spitzigen Nase bedächtig nach allen Seiten hin, um seine Nahrung zu erspähen, welche zum größten Theile aus Kerfen, sonst aber auch aus Würmern, Schnecken und Eidechsen sowie verschiedenen Früchten besteht. Für das Wasser scheint er eine besondere Vorliebe zu haben, steigt in der Nacht gern in seichte Lachen und wühlt dort mit Lust nach Schweineart im Schlamme. Seine geringe Gewandtheit und die Trägheit seines Ganges bringt ihn leicht in die Gewalt seiner Feinde, um so mehr, als ihm nicht einmal ein gleiches Mittel zur Abwehr gegeben ist wie den eigentlichen Igeln. Seine einzige, aber schwache Waffe besteht in einem höchst unangenehmen, moschusartigen Gestank, den er beständig verbreitet und, wenn er gestört oder erschreckt wird, merklich steigern kann. Selbst ein plumpes Säugethier ist fähig, ihn zu fangen und zu überwältigen; die Raubvögel stellen ihm eifrig nach, und die Eingeborenen seiner heimatlichen Inseln jagen ihn mit Leidenschaft, ebensowohl während seines Sommerlebens wie in der Zeit seines Winterschlafes. Laut Pollen erkennt man sein Winterlager an einem kleinen Hügel über der Höhlung, benutzt auch wohl besonders abgerichtete Hunde, welche ihm nachspüren und ausgraben. Während der Feistzeit sieht man auf den Märkten der Insel überall lebende, abgeschlachtete und zubereitete Borstenigel, und die Bewohner der Gebirge erscheinen an Feiertagen einzig und allein deshalb in der Stadt, um sich mit dem nach ihrer Meinung kostbaren Fleische zu versorgen. Wahrscheinlich würde er den unausgesetzten Verfolgungen bald erliegen, wäre er nicht ein so fruchtbares Thier, welches mit einem Wurfe eine ungemein zahlreiche Nachkommenschaft, zwölf bis sechszehn Junge nämlich, zur Welt bringt. Diese erreichen schon nach einigen Monaten eine Länge von sieben Zentimeter und sind sehr bald befähigt, ihre Nahrung auf eigne Faust sich zu erwerben. »Die Mutterliebe der Alten«, sagt Pollen, »ist wirklich bewunderungswürdig. Sie vertheidigt die Jungen wüthend gegen jeden Feind, und gibt sich eher dem Tode Preis, als sie zu verlassen.«

In der Gefangenschaft frißt der Tanrek rohes Fleisch, gekochten Reis und Bananen. Den Tag verschläft er, nachts dagegen ist er sehr munter. Wenn man ihm Erde gibt, durchwühlt er dieselbe mit seinem Rüssel wie ein Schwein, wälzt sich auch gern auf ihr umher. Mittels seiner starken Krallen versucht er, den Käfig zu zerbrechen, kommt auch manchmal zum Ziele. Mit anderen seiner Art streitet er sich oft, zumal um die Nahrung. So viel mir bekannt, hat man ihn lebend noch nicht nach Europa gebracht.

Die Igel ( Erinacei ), welche die sechste Familie bilden, sind so ausgezeichnete Thiere, daß auch die kürzeste Beschreibung genügt, sie zu kennzeichnen. Ein aus 36 Zähnen bestehendes Gebiß und ein Stachelkleid sind die wichtigsten Merkmale der wenigen Arten, welche wir als wirkliche Angehörige der Familie betrachten. Alle Igel haben gedrungen gebauten Leib, nicht besonders langen, obgleich am Schnauzentheile zu einem Rüssel ausgezogenen Kopf, mit mäßig großen Augen und ziemlich großen Ohren, kurze und dicke Beine mit plumpen Füßen, deren vordere stets fünf und deren hintere meist ebensoviele, ausnahmsweise vier Zehen tragen, einen kurzen Schwanz und ein starres, oberseits aus kurzen Stacheln, unterseits aus Haaren bestehendes Kleid. Von ihren Ordnungsverwandten unterscheidet sie bestimmt das Gebiß. »In dem breiten Zwischenkieferknochen«, beschreibt Blasius, »stehen oben jederseits drei, in der Mitte durch eine Lücke getrennte, einwurzelige Vorderzähne; dann folgen zwei einspitzige zweiwurzelige Lückzähne und auf diese ein zweisitziger, dreiwurzeliger kleinerer Zahn, auf ihn drei vielhöckerige und vielwurzelige Backenzähne und zuletzt ein querstehender, zweihöckeriger und zweiwurzeliger Backenzahn. Im Unterkiefer reihen sich an den großen Vorderzahn jederseits drei einspitzige, einwurzelige, darauf drei vielhöckerige zweiwurzelige Backenzähne und zuletzt ein kleiner einwurzeliger Backenzahn. Eckzähne sind nicht vorhanden.« An dem kurzen und gedrungenen, allseitig verknöcherten Schädel ist der Jochbogen vollständig. Die Wirbelsäule besteht außer den Halswirbeln aus 15 rippentragenden, 9 rippenlosen, 3 Kreuz- und 14 Schwanzwirbeln. Die Unterschenkelknochen sind verwachsen. Unter den Muskeln verdient der Hautmuskel, welcher das Zusammenrollen des Igels bewerkstelligt und mit seinen verschiedenen Theilen fast den ganzen Leib umgibt, besonderer Erwähnung.

Die Familie verbreitet sich über Europa, Afrika und Asien. Wälder und Auen, Felder und Gärten, ausgedehnte Steppen sind die hauptsächlichsten Aufenthaltsorte ihrer Glieder. Hier schlagen die Igel in den dichtesten Gebüschen, unter Hecken, hohlen Bäumen, Wurzeln, im Felsengeklüft, in verlassenen Thierbauen und an anderen Orten ihren Wohnsitz auf oder graben sich selbst kurze Höhlen. Sie leben den größten Theil des Jahres hindurch einzeln oder paarweise und führen ein vollkommen nächtliches Leben. Erst nach Sonnenuntergang ermuntern sie sich von ihrem Tagesschlummer und gehen ihrer Nahrung nach, welche bei den meisten in Pflanzen und Thieren, bei einigen aber ausschließlich in letzteren besteht. Früchte, Obst und saftige Wurzeln, Samen, kleine Säugethiere, Vögel, Lurche, Kerfe und deren Larven, Nacktschnecken, Regenwürmer etc. sind die Stoffe, mit welchen die freigebige Natur ihren Tisch deckt. Ausnahmsweise wagen sich einzelne auch an größere Thiere, stellen z. B. den Hühnerarten oder jungen Hasen nach. Sie sind langsame, schwerfällige und ziemlich träge, auf den Boden gebannte Kerfjäger, welche beim Gehen mit der ganzen Sohle auftreten. Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an; aber auch das Gehör ist scharf, während Gesicht und Geschmack sehr wenig ausgebildet sind und das Gefühl eine Stumpfheit erreicht, welche gerade ohne Beispiel dasteht. Die geistigen Fähigkeiten stellen die Igel ziemlich tief. Sie sind furchtsam, scheu und dumm, aber ziemlich gutmüthig oder besser gleichgültig gegen die Verhältnisse, in denen sie leben, und deshalb leicht zu zähmen. Die Mütter werfen drei bis acht blinde Junge, pflegen sie sorglich und zeigen bei der Verteidigung derselben sogar einen gewissen Grad von Muth, welcher ihnen sonst gänzlich abgeht. Die meisten haben die Eigenthümlichkeit, sich bei der geringsten Gefahr in eine Kugel zusammenzurollen, um auf diese Weise ihre weichen Theile gegen etwaige Angriffe zu schützen. In dieser Stellung schlafen sie auch. Die, welche in den nördlichen Gegenden wohnen, bringen die kalte Zeit in einem ununterbrochenen Winterschlafe zu, und diejenigen, welche unter den Wendekreisen wohnen, schlafen während der Zeit der Dürre.

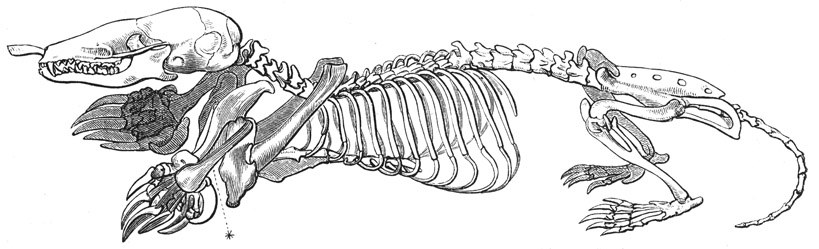

Geripp des Igels. (Aus dem Berliner anatomischen Museum).

Der unmittelbare Nutzen, welchen sie den Menschen bringen, ist gering. Gegenwärtig wenigstens weiß man aus einem erlegten Igel kaum noch etwas zu machen. Größer aber wird der mittelbare Nutzen, welchen sie durch Vertilgung einer Masse schädlicher Thiere leisten. Aus diesem Grunde verdienen sie, anstatt der sie gewöhnlich treffenden Verachtung, unsere vollste Theilnahme und den ausgedehntesten Schutz.

Wenn an den ersten warmen Abenden, welche der junge, lachende Frühling bringt, Alt und Jung hinausströmt, um sich in den während des Winters verwaisten und nun neu erwachenden Gärten, Hainen und Wäldchen neue Lebensfrische zu holen, vernimmt der Aufmerksamere vielleicht ein eigenthümliches Geräusch im trockenen, abgefallenen Laube, gewöhnlich unter den dichtesten Hecken und Gebüschen, wird auch, falls er hübsch ruhig bleiben will, bald den Urheber dieses Lärmens entdecken. Ein kleiner, kugelrunder Bursche, mit merkwürdig rauhem Pelze, arbeitet sich aus dem Laube hervor, schnuppert und lauscht und beginnt sodann seine Wanderung mit gleichmäßig trippelnden Schritten. Kommt er näher, so bemerkt man ein sehr niedliches, spitzes Schnäuzchen, gleichsam eine nette Wiederholung des gröberen und derberen Schweinsrüssels vorstellend, ein Paar klare, freundlich blickende Aeuglein und einen Stachelpanzer, welcher die ganzen oberen Theile des Leibes bedeckt, ja auch an den Seiten noch weit herabreicht. Das ist unser, oder ich will eher sagen mein lieber Gartenfreund, der Igel, ein zwar beschränkter, aber gemüthlicher, ehrlicher, treuherziger Gesell, welcher harmlos in das Leben schaut und nicht begreifen zu können scheint, daß der Mensch so niederträchtig sein kann, ihn, welcher sich so hohe Verdienste um das Gesammtwohl erwirbt, nicht nur mit allerlei Schimpfnamen zu belegen, sondern auch nachdrücklich zu verfolgen, ja aus reiner Bubenmordlust sogar todtzuschlagen. Man muß das Entsetzen gesehen haben, mit welchem eine Gesellschaft von Frauen aufspringt, wenn sich plötzlich der Stachelheld zwischen sie drängt oder auch nur von ferne zeigt. Sie thun gerade, als wäre dies ein Feind, welcher das Leben bedrohen oder ihnen wenigstens Verletzungen beibringen könnte, an denen sie jahrelang zu leiden hätten! Keine einzige der aufschreienden aber hat sich jemals die Mühe genommen, das Thier selbst zu beobachten. Hätte sie dies gethan, so würde sie bemerkt haben, daß der scheinbar so muthig auf den Menschen zutrabende Held, sobald er sich von der Nähe des gefährlichen Feindes überzeugt hat, im höchsten Entsetzen einen Augenblick lang stutzt, die Stirne runzelt und plötzlich, Gesicht und Beine an den Leib ziehend, zu einer Kugel sich zusammenrollt und in dieser Stellung verharrt, bis die vermeintliche Gefahr vorüber ist. Der Harmlose ist froh, wenn er selbst nicht behelligt wird und geht gern jedem größeren Thiere, und zumal dem Menschen, aus dem Wege.

Igel ( Erinaceus europaeus) [1/3] natürl. Größe.

Unser Igel ( Erinaceus europaeus) ist bald beschrieben. Der ganze Körper mit all seinen Theilen ist sehr gedrungen, dick und kurz, der Rüssel spitzig und vorn gekerbt, der Mund weit gespalten; die Ohren sind breit, die schwarzen Augen klein. Wenige schwarze Schnurren stehen im Gesichte unter den weiß- oder rothgelb, an den Seiten der Nase und Oberlippe aber dunkelbraun gefärbten Haaren; hinter den Augen liegt ein weißer Fleck. Das Haar am Halse und Bauche ist lichtrothgelblichgrau oder weißgrau; die Stacheln sind gelblich, in der Mitte und an der Spitze dunkelbraun; in ihre Oberfläche sind feine Längsfurchen, 24 bis 25 an der Zahl, eingegraben, zwischen denen sich gewölbte Leisten erheben; das Innere zeigt eine mit großen Zellen erfüllte Markröhre. Die Länge des Thieres beträgt 25 bis 30 Centim., die des Schwanzes 2,5 Centim., die Höhe am Widerrist ungefähr 12 bis 15 Centim. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen außer seiner etwas bedeutenderen Größe durch spitzigere Schnauze, stärkeren Leib und lichtere, mehr grauliche Färbung; auch ist die Stirn bei ihm gewöhnlich nicht so tief herab mit Stacheln besetzt, und der Kopf erscheint hierdurch etwas länger. An den meisten Orten unterscheiden die Leute zwei Abarten des Igels: den Hundsigel, welcher eine stumpfere Schnauze, dunklere Färbung und geringere Größe haben soll, und den Schweinsigel, dessen hauptsächlichste Kennzeichen in der spitzigeren Schnauze, der helleren Färbung und der bedeutenderen Größe liegen sollen. Diese Unterschiede beruhen offenbar bloß auf zufälligen Eigenthümlichkeiten; auch sind die Ansichten der so fein unterscheidenden naturkundigen Alleswisser keineswegs dieselben, und wenn man der Sache genau auf den Grund geht, wird man regelmäßig mit geheimnisvollen Bemerkungen abgespeist, aus denen, trotz aller Bemühungen, kein Sinn zu entnehmen ist. »Ich erinnere mich noch sehr wohl«, sagt Vogt, »daß mir die Bauern in der Wetterau, in dem Geburtsdorfe meines Vaters, wo wir gewöhnlich die Ferien zubrachten, mit Abscheu von den Franzosen erzählten, sie hätten sogar Hundsigel am Spieße gebraten und mit großer Befriedigung verzehrt. Wir suchten damals alle Igel zusammen, deren wir habhaft werden konnten, um den Unterschied kennen zu lernen: der alte Bauer aber, welcher unser Orakel war, erklärte sie insgesammt für uneßbare Hundsigel und fügte endlich mit boshaftem Lächeln hinzu, daß die Schweinsigel wohl viel eher an anderen Orten als im Felde zu finden seien.«

Das Verbreitungsgebiet des Igels erstreckt sich nicht bloß über ganz Europa, mit Ausnahme der kältesten Länder, sondern auch über den größten Theil von Nordasien: man findet ihn in Syrien wie in West- und Südostsibirien, und zwar in einem Zustande, welcher von großer Behäbigkeit zeigt; denn er erlangt dort wie in der Krim eine viel bedeutendere Größe als bei uns. In den europäischen Alpen kommt er bis zum Krummholzgürtel, einzeln bis über 2000 Meter über dem Meere vor, im Kaukasus steigt er noch um tausend Meter höher empor. Er findet sich ebensowohl in flachen wie in bergigen Gegenden, in Wäldern, Auen, Feldern, Gärten, und ist in ganz Deutschland eigentlich nirgends selten, aber auch nirgends häufig. Weit zahlreicher tritt er in Rußland auf, wo er, wie es scheint, besonders geschont wird, und Fuchs und Uhu, seine Hauptfeinde aus dem Thierreiche, so viele andere Nahrung haben, daß sie ihn in Frieden lassen können. Laubholz mit dichtem Gebüsch oder faule, an der Wurzel ausgehöhlte Bäume, Hecken in Gärten, Haufen von Mist und Laub, Löcher in Umhegungsmauern, kurz Orte, welche ihm Schlupfwinkel gewähren, wissen ihn zu fesseln, und hier darf man auch mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, ihn jahraus jahrein zu finden. Will man ihn hegen und pflegen, so muß man sein hauptsächlichstes Augenmerk auf Anlegung derartiger Zufluchtsorte richten. »Früher«, sagt Lenz, »hatte ich in meinem Garten mit Stroh gefüllte, in Abtheilungen gebrachte und mit niederen Gängen versehene Häuschen für die Igel, stellte ihnen auch Milch zum Trinken hin und kaufte zu ihrer Vermehrung neue. Sie zogen aber meinen Zaun und noch mehr einen großen, aus Reisich und Dornen aufgebauten Haufen vor, und durch das Anschaffen neuer brachte ich gar keine Vermehrung zu Stande, wahrscheinlich weil sie, ihre Heimat suchend, entflohen. Später habe ich in dem genannten Garten ein zweihundert Schritt langes Wäldchen angelegt, dessen Buschwerk dicht in einander schließt und wo alle geringen Lücken jährlich mit Dornen beworfen werden, so daß sich weder ein Mensch, noch ein Hund darin herumtreiben kann. Hier steht eine Anzahl Kästchen, welche unten und an einer Seite offen sind und den Igeln eine gute Winterherbcrge geben. Dieses Wäldchen behagt ihnen gar sehr, und neben

ihnen tummeln sich Drosseln, Rothkehlchen, Zaunkönige, Goldammern und Grasmücken lustig herum. Ich möchte anrathen, da, wo es angeht, ähnliche Schlupfwinkel für den unschuldig Geächteten anzulegen. Aus dem folgenden mag hervorgehen, warum.