|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Sie ist stolz auf ihren Stammbaum und eifersüchtig auf diese ganze so ausführlich gerühmte Menschenklasse, der sie an Begabung gleich zu sein behauptet.

Und sie hat so unrecht nicht. Ihr Stammbaum reicht bis tief in die Kinderzeit aller Komödie zurück, ihr Blut ist das Blut des Volkes, und ihre Begabung so stark, daß sie eben noch auch dem scheinbar Metaphysischen, dem Musikdrama Wagners, Menschlichkeit und Wirkung geschenkt hat. Sie bringt Heiterkeit, Derbheit, Anmut, Spott. Der Rhythmus liegt ihr in den Gliedern, er ist ihr Leben. Sie singt ihn, sie tanzt ihn, und sie liebt in ihm. Denn sie ist mit jener Kraft der Sinnlichkeit gesegnet, die alles Bühnenleben speist. Denken wir sie uns aus der Welt oben weg, es würde sich der ganze Himmel verdüstern, Wärme, Blut, Freude schwinden. Und selbst das Pathos würde an Reiz verlieren.

Eine Menge anonymer Kunst verbraucht sich hier. Die Menschen wollen die Gattung nicht ernst nehmen, weil sie sich vom Alltagsleben hinwegwünschen, weil sie das Erhabene begehren. Die Posse, das Hanswurstmäßige, das Uebermaß von Zügellosigkeit ergötzt sie wohl, aber immer wieder wendet sich ihre Seele dahin, wo das Lyrische Raum hat und ihnen die Illusion einer höheren Welt wird. Die ewige Freude an der Einfalt einer breiten Phrase wollen sie sich nicht rauben lassen. Die Frau gerade soll sie ihnen geben. Da, am Ende des 18. Jahrhunderts, nach dem unbeschränkten Sichausleben der Primadonna, dämmert für die Soubrette der Tag. Die Gegenpole nähern sich, etwas Neues keimt, das Ernste und das Heitere will zusammentreten. Die italienische Stegreifkomödie sänftigt sich, sie wirkt auf die Franzosen, die nun ihren Rhythmus und ihren gepflegten Plauderton in eine neue Gattung fließen lassen. Von Favart, Philidor, Monsigny über Boieldieu, Adam und Auber wird die Straße zu Lecocq und Offenbach führen. Doch halt! Schauen wir ein wenig auf Madame Favart zurück, die nicht nur den Vortrag, sondern auch das Kostüm erneuert, ja, sich nicht scheut, in Holzpantinen aufzutreten. Auch im deutschen Singspiel blühen die Begabungen. Und Wien stellt muntere Frauen, die in die Posse, das Volksstück den Rhythmus ihrer Glieder und das Feuer ihrer Heimat tragen.

Man spürt: die ganze bürgerliche Welt verlangt die Alltagsfreuden auf der Bühne. Und die Musik soll sie begleiten.

Die Wienerin und die Französin übernehmen es, die Operettendiva für Europa zu bilden. Die Natur steckt in der Wienerin, eine gepflegtere Geziertheit in der Französin. Diese verleugnet nicht die Herkunft aus dem Schäferspiel, sie steht inmitten der komischen Oper, die sich als ureigener Besitz Frankreichs aus der Kühlheit und Ironie entwickelt, und vergißt ihre Art auch im Vaudeville nicht, das sich auf einer Seitenlinie bewegt. Offenbach auf der Höhe findet in der vom Palais Royal entlassenen und schon bühnenmüden Hortense Schneider seine große Diva, die das ganze Kaiserreich aufregt, seine Helena, seine Großherzogin von Gerolstein, die sich über echte Herzoginnen lustig macht und ein wahrer Sprühregen von Geist, Anmut, Keckheit ist; in Anne Judic eine andere, die aus dem Weißwarengeschäft in das Chantant, von da in das Gaîté Theater kommt, in den Bouffes Parisiens ihren Ruhm begründet und in Reisen durch die Welt trägt.

Aber die Wienerin wird hier souverän. Ganz unmetaphysisch, von der Wirklichkeit bezaubert, gibt sie ihr auf der Bühne den vollen Reiz einer im Irdischen haftenden Natur. In der Operette kann sie plauschen, tanzen, verführen. Es tut ihr nicht weh, aus der idealen Sphäre der Musik in die der Rede zu fallen; aus dem einfachen Grunde, weil Musik ja für sie nicht in idealer Sphäre schwebt, sondern nur dazu dient, dieses herrliche Leben noch berauschender zu machen. So lockt sie mit der Stimme, mit der Sprache, mit dem Gang; mit dem Tonfall, der alle Ecken der Worte abstumpft, und für Vertraulichkeit sorgt; sie ist schöpferisch und hat prachtvolle Einfälle. Denn sie ist ein Kind dieses Volkes, das sie versteht, wenn sie harmlos ist, und sie ebenso versteht, wenn sie in ihrem wolllüstigen Körper mit wohlbedachtem Aufbau die animalischen Teile betont. Einen Jux will sie sich machen. Und tut es so drastisch, daß sie nun schon längst die »fesche Pepi« heißt.

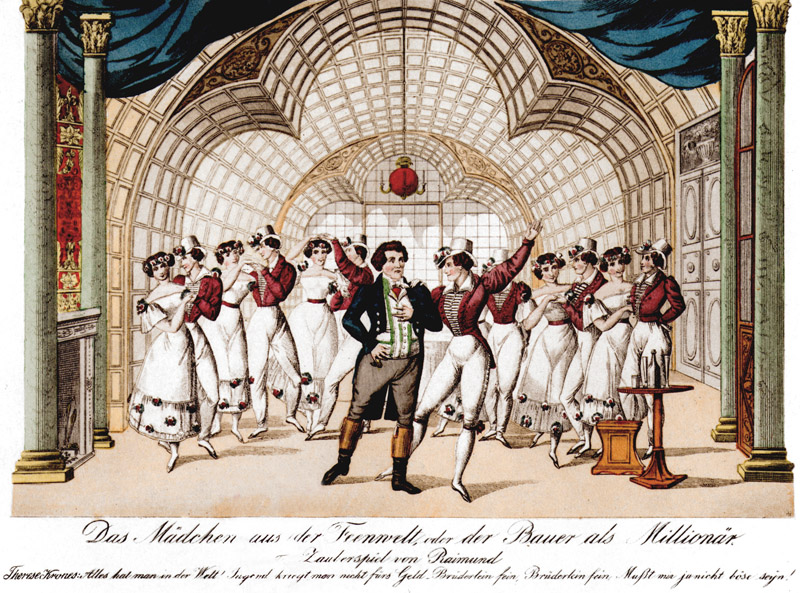

Szene aus Raimund: Der Bauer als Millionär mit Therese Krones

Da haben wir sie: Josephine Gallmeyer, einen Vorgeschmack der Hansi Niese. Sie bringt es fertig, Therese Krones zu übertrumpfen, dieses liebenswürdigste aller Sumpfhühner, die Freude der Leopoldstadt, Diva in Raimund und Bäuerle, Freundin eines falschen Grafen und wahren Raubmörders, lustigste und zierlichste Stegreifdichterin, begabte Schriftstellerin, endlich Roman- und Melodramheldin. Das »Brüderlein fein« aus dem kußseligsten aller Münder rührte ganz Wien. Unsere fesche Pepi also versucht in dem Melodram »Therese Krones« mit der Gestalt dieser reizendsten aller Soubretten den eigenen Namen zu verknüpfen und in die Köpfe zu hämmern. Nur etwas Geduld: im »Goldonkel« erkennt man ihre derbe Komik, ihre ganz niederträchtige Frivolität und G'stanzelnlustigkeit. Nun steigt und steigt sie von selbst. Unverwüstlich und respektlos, hat sie die Wiener in der Tasche, die sie als das Genie des Leichtsinns vergöttern und ihre kecksten Reime bejubeln. So darf sie selbst ihren Direktor Strampfer ohrfeigen, weil sie eine ganz reizende Handschuhmacherin im »Pariser Leben« ist.

Denn Offenbach hat Wien erobert. Wird ihm hier eine Hortense Schneider helfen? Mehr als das. Eines jener Wunder begibt sich, die eine ganze Gattung emporheben. Die Operette als befruchtender Mittelpunkt wird der Herd vielseitigster Fähigkeit. Eine schöpferische Natur taucht auf, die alle fachliche Beschränkung niederreißt und zwischen Heiterkeit und Pathos engste Fäden knüpft. Die Grazerin Marie Geistinger ist nicht nur die persönlichste Kraft der Operette, sondern ein genialer Bühnenmensch, der Gesang, Rede, Spiel zu vollkommener Einheit bindet und alle Anlagen in langer, abwechslungsreicher Laufbahn zur Blüte bringt. Wo sie steht, ist sie ihrer Wirkung gewiß: die pikante, dreifach schöne Helena und Großherzogin von Gerolstein ist demnächst die verführerische Kameliendame. Ja, sie steigt vom Irdischen, dem sie alle Reize und alles Können einer sinnlichen Frau zur Verfügung stellt, zum Jenseitigen auf und wird zur eindrucksvollen Iphigenie. Und wie sie Operette, Effektstück und erhabenes Schauspiel in unermüdlichem Aufwärtstrieb sich zu eigen macht, dehnt sie ihren Wirkungskreis über Reichsdeutschland bis nach Amerika. Die Mitdirektorin des Strampfer-Theaters, das Mitglied des Leipziger Stadttheaters ist auch in der Berliner Friedrich Wilhelmstadt zu Gast und zeigt in der Hochblüte des Offenbachtums, welcher Steigerung eine aus der Mischung verschiedener nationaler Elemente geborene Kunst in der persönlichen Kreuzung französischen Bühnenstils mit österreichischem Temperament fähig ist.

Das Wienerische ist überall siegreich. Die scharfe Pointe Offenbachs ist ins Liebenswürdige umgebogen. Der Straußsche Walzer und das Wiener Herz bilden sich ihren Stil; in den Suppé und Millöcker erlebt die Wiener Note ihre Nuancen. Die Bourgeoisie der Gründerzeit ruht in der Operette von dem Kampf ums goldene Kalb aus. Zwischen Wien, das unaufhörlich Talente gebiert, und Berlin, das den hauptstädtischen Witz in die Gattung trägt und eine Anna Schramm, eine Elise Schmidt in die Wagschale wirft, arbeiten unermüdlich Operettenimpresarii, im Geschäft verflachen sich Werke und Menschen. Während das Wienerische die in ihm eingeschlossenen Keime zur Sentimentalität in eine unwahre Rührseligkeit fortentwickelt, steuert das Variété und die amerikanische Tanzoperette ihre Akrobatik als neue Würzen bei, und das Berlinertum macht seine schnoddrige Forschheit und seine derbe Nüchternheit im unergiebigen Viervierteltakt geltend. Der unermüdliche Fabrikbetrieb unterwirft eine Bühne nach der anderen der Operette, die zuletzt noch den Czardasgeist in sich aufsaugt, und mit einem Riesenaufgebot von Ausstattungskunst wird der genießenden Menschheit ein über und überwürztes Gericht in wucherischem Serienspiel geboten. Die entscheidende Wirkung scheint in den Beinen zu liegen. Aber es ist doch, obwohl in der Schablone versteinert, der ewige Rhythmus, der erregt und dem Kitsch ergebene Menschen in die Häuser lockt.

Endlos der Zug der in diesem Betrieb wirkenden Eintagsberühmtheiten. Wo kann in solchem Rummel, der den Geist tötet und die Sinnlichkeit zersplittert, die Persönlichkeit gedeihen? Da ist sie schon. Wieder erkämpft sich, unter erschwerenden Umständen, das Oesterreichische den Sieg. Es durchpulst im Verein mit dem Jüdischen die Berliner Revue; geht aber nicht in ihr auf, sondern sucht ehrgeizig ein Höheres, eine neue Verknüpfung der Operette mit dem Geist und der Musik: Fritzi Massary schwimmt an der Oberfläche dieser metropolitanischen Kunst, die sie durch ihr Persönliches überwindet und umschmilzt. Eine Frau von mittlerem Wuchs sprüht Feuer, gibt im Zusammenklang mit dem Rhythmus die geistreiche Pointe, übt westlichen Zauber mit dem Vortrag des Kuplets, scheint ganz in ihrem Werk aufzugehen, über das sie sich doch mit überlegener Ironie erhebt. Sie wendet höchstes Raffinement in Natur; ist im Kostüm und im Innern immer neu und verwandlungsfähig; hüllt sich in Pelz und kostbare Stoffe wie eine Französin, trägt, wenn sie auf das moderne Gesellschaftskleid verzichten muß, auch das biedermeierische, auch die Krinoline mit vollendeter Anmut, schreitet als Königin über die Bühne! Oh, Großherzogin von Gerolstein, die mit ihrem hineineskamotierten »O la la, O la la, Großpapa, Großmama« alle Männer, alte und junge, versklavt und doch ihrer spottet; o Krone aller Stubenmädchen, die in der Fledermaus auch einen Richard Strauß zu ihrem Rhythmus bekehrt. Vergaß ich, daß diese Stimme sich aus einer ersten Unsicherheit durch geduldiges Studium auf die Höhe ihrer Vortragskunst gehoben hat? Alle Offenbachrenaissance ist mit ihr verknüpft, die auch den schwächsten Lehár und Leo Fall über Wasser halten muß. Da ist Geistingerblut und der Stoff für jedes Schauspiel, für jede Oper. Nur ist die Massary klug genug, Sehnsucht zu wecken und sie nicht zu erfüllen.

Sie ist die Primadonna der Großstadtoperette.

Anna Storace von der Wiener opera buffa