|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

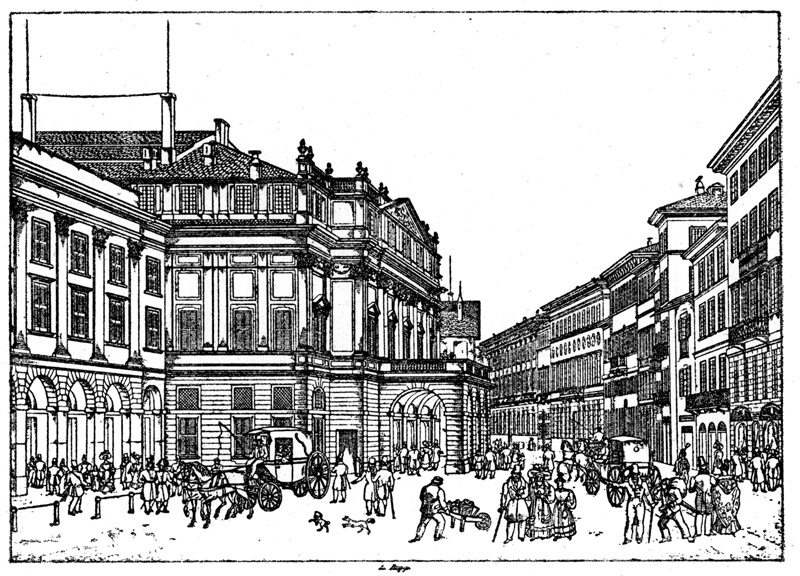

Vorderansicht des Mailänder Scalatheaters.

Im Jahre 1739 spazierte der Präsident Charles de Brosses aus Dijon, ein alter Genießer von feinsten Sinnen, unter den zahlreichen Italienreisenden jener Zeit wohl der fruchtbarste, durch Venedig, die heiterste Stadt der Welt, die ihren 30 000 Fremden Ungeahntes, Niegeschautes bot: einen ewigen Karneval, eine unbegrenzte Freiheit der Sitten, eine nimmermüde Liebe zu Theater und Musik.

Hier in der Tat ist zuerst Publikum: alles Erotische, Gesellschaftliche, Technische, Oekonomische, alles Schöpferische des Primadonnentums entfaltet sich.

Die Republik Venedig wußte nichts Besseres, als den Spürsinn und den Tatendrang ihrer Einwohner einzuschläfern oder mindestens von der Politik abzulenken. Und während sie hier jeden ihrer Schritte bewachen und die Inquisition grausam walten ließ, erschloß sie ihnen freigebig das Paradies des Genusses, in dem die Frau herrschte.

Symbol dieser Stadt ist die Maske, die man sechs Monate im Jahr tragen kann. Deutet sie nicht schon auf Theater? Ist sie nicht schon Instrument der menschlichen Komödie, die hier von unbeschwerten Menschen gespielt wird? Was sie verhüllt, dient nur dazu, anderes zu betonen. Ihr sammetnes Schwarz läßt das durch den Puder gesteigerte Weiß der frei gebliebenen Gesichtsteile um so stärker hervortreten. Gepudertes Haar, gepuderter, dem Blick halb sich darbietender echter oder unechter Busen. Ueber der kostbaren Frisur, die ein geliebter Haarkünstler mühevoll aufgebaut, erhebt sich ein nicht minder kostbarer Hut, dessen bunte Fransen kokett ums Ohr geschlungen sind. Mit Parfüms, mit Essenzen ist nicht gespart. Frankreich hat seine coiffeurs entsandt, Venedig gibt seinen »cavaliere servente«, seinen »cicisbeo«. Armer Ehemann! Nein, er ist glücklich, von jenen Sorgen entlastet zu sein, die den Hausfreund zum folgsamen Hündchen, zum geplagten Sklaven seiner Frau machen. Es stand wohl gar im Ehevertrag geschrieben, daß er auf eheliche Treue keinen Anspruch habe. Nun lockt den Ehemann selbst das Abenteuer. Er geht ins berühmte, von zahllosen Kerzen erleuchtete »ridotto«, wo Pharaospiel und Frauen den Besucher empfangen. Er verliert; macht noch eine Streife durch die Piazza San Marco, wo die Menschheit sich ergeht. Man bietet ihm eine Frau an; und er findet: seine eigene Frau. Diesmal also war der argusäugige Hausfreund nicht wachsam genug.

Man spürt, wie alle Fäden zur Frau, dem Mittelpunkt der menschlichen Komödie, laufen. Diese ist mitten in das Unheimliche gebettet. Die schwarze Gondel bedeutet raschen Tod und lachendes Leben. Alles scheint auf des Messers Schneide zu stehen. Und doch ist die Lustigkeit unbefangen. Die Frau mag ein süßes Gift in die Körper träufeln. Die Satire der Parini, Barbaro, Gasparo Gozzi mag ihre Pfeile schleudern. Nichts kann die Herrschaft der Frau erschüttern. Alle Tatkraft ist bei ihr, die ihre Reize rücksichtslos und erfolgsicher ausspielt. Und die Maske, die sie deckt, vollendet ihre Handlungsfreiheit.

So fallen die Schranken zwischen Weib und Weib: die Bürgersfrau wie die Courtisane verbindet der Hang zum Abenteuer. Laßt euch nach S. Giorgio oder Murano rudern: ein prächtiger Salon nimmt euch auf, eine elegante selbstbewußte Frau zeigt euch, daß sie gar nicht daran denkt, sich als Ware behandeln zu lassen. Nichts verrät übrigens, daß sie käuflich ist. Sie setzt sich ans Cembalo und begleitet sich mit gewandten Fingern zum Gesang. Der ist so übel nicht. So darf sie sich ruhig, ungestört von einer Obrigkeit, die ohnedies gewöhnt ist, Nachsicht zu üben, Musikerin nennen. Es ist ihr gestattet, »de s'habiller d'une manière aussi immodeste que superbe et de mener une vie scandaleuse, sans causer de scandale«. Woher sie ihre Musik hat? Müßige Frage, eines Fremden würdig.

Die Primadonna ist hier die selbstverständliche Verbündete der ganzen Stadt. Nirgends findet sie wie hier den Boden für sich bereitet. Dieses Venedig ist nicht nur Bühne und Podium einer Kunst, die man als sinnlichsten Ausdruck der Lebensfreude leidenschaftlich liebt. Der Duft des Abenteuers, den sie ausatmet, und der Platz, den sie der Weiblichkeit einräumt, rufen die Primadonna hierher. Von den Tagen des musikerfüllten Giorgione, der sich rasch im Genuß verzehrte, bis zu denen Casanovas, der durch das Abenteuer flog, ohne sein Leben zu entwurzeln, ist die singende und die tanzende Nymphe die heimliche Königin Venedigs. Hier, auf dem Markt der Eitelkeiten, wird sie sich ausspielen. Es ist wahr: eine Schranke scheint sich nach oben aufzurichten. Die Regierung verbietet dem Patrizier, sie in seinem Hause zu empfangen. Der Herr Senator mag die Jüngerin der Kunst mit seinen Mitteln und zu eigenem Nutzen »ausbilden« lassen, als Ebenbürtige betrachten darf er sie nicht. Aber wer kann es dem Patrizier im Ernst verbieten? Er hält in seinem Palast Akademien oder Konzerte, eine Hausbühne, die eigene Frau ehrt und pflegt, wenn sie nicht gar einst Künstlerin war, Theater und Musik. Am Ende ist er wohl selbst Impresario wie jener Grimani, der eine künstlerische Tradition verkörpert und die Oper San Giovanni Grisostomo eröffnet.

Dem Fremden des achtzehnten Jahrhunderts in Venedig rühmt sein Reiseführer als höchste Merkwürdigkeit der Stadt die Konzerte der Hospitäler. Und hier wird ihm bewußt, wie die Kunstliebe des venezianischen Patriziers sich vor der Frau verneigt und ihr als Mittlerin der Musik die tätigste Hilfe leistet. Ein einzigartiges Schauspiel. Oder auch keines. Man hört in der Kirche zur Vesperzeit die Aufführung eines Oratoriums, Soli, Chor und Orchester sind von jungen Mädchen, Waisen, Bastarden oder Bedürftigen gestellt. Genauigkeit, Wohlklang, Ausdruck ihres Gesanges und ihres Spiels wirken unmittelbar. Der Fremde ist zum Beispiel Jean Jacques Rousseau, französischer Gesandtschaftssekretär zu Venedig. Dieser schrullige und ohnmächtige Stümper der Liebe sieht sich zu seinem Schmerz von den Sängerinnen, in denen seine durch das Ohr verführte Phantasie engelhafte Geschöpfe vermutet, durch ein Gitter getrennt. Er muß sie sehen, verschafft sich Zutritt zum Konservatorium und lernt lauter mit Gebrechen behaftete Mädchen kennen, denen eine Göttin zum Hohn die schönste Stimme geschenkt hat. Andere wie der Baron von Pöllnitz oder unser Charles de Brosses sind glücklicher. Dieser freut sich des Anblicks einer »jungen und hübschen weißgekleideten Nonne, mit einem Granatenstrauß über dem Ohr, wie sie mit aller nur erdenklichen Anmut und Präzision das Orchester leitet und den Takt schlägt«. Ohr und Auge sind gleicherweise entzückt. Die Begabung für die Koloratur macht staunen. Eine Apollonia, Zabetta oder Margherita haben ihre Anhänger. Ueberall offenbaren sich weltliche Neigungen. Die jungen Mädchen treten wohl auch an das Gitter heran, plaudern mit den Gästen und reichen Erfrischungen. Oder das Gitter verschwindet. Man ist im Saal eines palazzo. Und führt die Musik auch ein würdiger Chormeister, so gibt es doch einen rastlosen Austausch von Blicken, die freundliche Beziehungen anbahnen. Man begreift, daß auch von hier, von den vier Konservatorien: Incurabili, Mendicanti, Pietà, San Giovanni e Paolo der reinsten Musik, dem Primadonnen- und dem Courtisanentum neue Kräfte zufließen.

Seit den Tagen der schönen Adriana, die in Venedig vor Fürsten sang und dort ihre Triumphe im Buche spiegeln ließ, hat die Oper einen gewaltigen Aufstieg erlebt. Die »romanina«, in Rom am völligen Sichausleben gehemmt, wanderte aus und zog gern nach der Stadt an der Adria. Hier hat Monteverdi nach zweiundzwanzigjährigem Dienst am Mantuanerhof als Kapellmeister von San Marco in Freiheit geatmet und die Reihe berühmter maestri eingeleitet, die auch nach der Oper hinschielen. Mit der Andromeda des Jahres 1637 war ihr offizieller Beginn erklärt. Aus dem prunkvoll inszenierten Festspiel zu Ehren von Fürsten wurde sehr bald eine Aktion für das Volk. Die fürstlichen Gäste, süddeutsche und sächsische zumal, fanden sich hier ein, breiteten ihren Glanz über sie, konnten aber nur bestätigen, daß seine Majestät das Volk ein Wunder geschaffen hatte, das sie in ihre Länder überpflanzen wollten. Freilich: immer ist es das Altertum, das in dieser altitalienischen Oper renaissancegemäß zu leben scheint. Aber nur scheint. Denn die Primadonna braucht nur die Bühne zu betreten, um die Würde durch ihre Leidenschaft erst zu dämpfen, dann zu entthronen. Immer stärker scheidet sich die Kirche San Marco vom Theater San Casiano, wo zuerst das Musikdrama zu sich ladet. Man mag bei Galvani und Taddeo Wiel nachlesen, wie viele Werke und wie viele Künstler hier vorüberzogen. Uns reizt nur Leben und Entwicklung. Ein Kampf zwischen dem Geistigen der Oper, zwischen Sprache und Rhythmus und ihrer Sinnlichkeit wird ausgefochten. Und von der Primadonna entschieden. Wenn maestro Cesti den Cavalli verdrängt, was bedeutet das anderes, als daß die Sinnlichkeit siegt! Der Chor, noch in den ersten Musikdramen nicht ganz unwesentlich, verflüchtigt sich; das Melodische wird auch in den Werken selbstherrlich. Der singende Mensch schafft an der Oper, und das Volk springt ihm bei. Man begreift, daß ein Mann wie Kretzschmar, der das Meiste getan hat, um die venezianische Oper aufzuhellen, für das Geistige Partei nimmt. Aber reizend ist es doch, den Komponisten Cesti zu sehen, wie er vielgewandt zwischen Venedig, Innsbruck, Wien hin- und herzieht, Primadonnen empfiehlt abschätzt, dem Impresario, der Sängerin, dem Fürsten verbündet scheint und schließlich doch nur sich selbst in Szene setzen will.

So hat kaum ein halbes Jahrhundert genügt, um der Arie alles Blut zuzuführen und das Rezitativ zu verdünnen. Und die Dacapo-Arie, die emporkeimt und sich in Neapel vollendet, ist das Reich geworden, in dem alles Starke und Schwache des Sängertums sich ausspricht. Denn wie Rom seine »romanine« züchtet, so hat Neapel, in dem Erwerbssinn sich merkwürdig mit dem Hang zum Belcanto verbindet, das Vorrecht erworben, achtjährige Kinder für künftigen Gewinn zu verschneiden. Hier, wo alles zur reinen Melodie hindrängt, sie im Blute hat und dank einer glücklichen Paarung von Luft und Körper sie auch natürlich wiedergibt, kann es nicht schwer sein, von den Unmündigen die Erlaubnis zum Akt zu erhalten, die eine sogenannte Obrigkeit heuchlerisch aus Gründen der Moral fordert. Nirgends ist die Erfolgchance gleich günstig. Ein eigenes conservatorio beherbergt und entwickelt Kastraten, der Papst gestattet ihnen, das Gewand der Geistlichen zu tragen, und der Oper, die auch hier auf venezianische Art um die Mitte des Seicento ersteht und rasch emporblüht, strömen Sänger in Unzahl zu. In einem Jahrhundert ist der Kastrat, der auch rasch welkende Opern schreibt, der Schöpfer des italienischen Kunstgesanges geworden. Pier Francesco Tosi, zuerst Sänger, dann Gesanglehrer und in London ansässig, hat 1723 in seinem bekannten Buch über den Ziergesang, das bald ins Englische übertragen und später von dem Berliner Kapellmeister Agricola zeitgemäß erweitert wird, die Theorie zum ersten Male ausgesprochen. Aber Pistocchi in Bologna, einst Lebemann, dann nachdenklich, sein Schüler Bernacchi in Bologna, Porpora in Neapel zeigen, daß das Römische nur ein Anfang war. Die messa di voce, das Tonspinnen, die Verteilung des Atems, Grundbedingungen der Zierkunst, das alles war dort mehr geahnt als begründet und durchgeführt; das Beispiel hundertjährigen Gesanges muß hinzukommen, ein geduldiges sechs- bis achtjähriges Studium seine Folgerungen ziehen. Das geschieht: der Halbmann, der sich seiner Unvollkommenheit schämt, seine Stimme bald verliert, möchte doch die Schönheit der Höhenlage verewigen, möchte doch schöpferisch sein und schafft die Methode des Belcanto.

Wir aber, die wir die Seele des Sängers suchen, wollen nun, wo die Oper zu einer Höhe gelangt scheint, Primadonna, Kastrat, Arie und Volk im Zusammenwirken betrachten.

Hier ist eine Sünde zu gestehen: die allzu frühe Verleihung eines Ehrentitels, der erst jetzt verliehen wird. Die Bühnensängerin hat sich erst lange als »virtuosa« gegen das Histrionentum zu behaupten, um prima donna zu werden. Und sie kann es erst sein, wenn sie sich gegen die seconda donna hier, den primo uomo dort abhebt. Sie braucht eine Stufenleiter, ein Schwungbrett zum Gipfel, Die nun gewordene Oper gibt sie ihr. Diese zeigt: drei bis vier Sopranstimmen und einen Kontraalt unter kaum mehr als sechs Personen als Ergebnis einer Entwicklung, die nur der Melodie gilt. Ein solcher Tummelplatz des Diskants gibt dem Neid besondere Möglichkeiten. In so gearteter Bühnenhierarchie prima donna zu heißen, dies wird der allerhöchste Ehrgeiz der Frau. Der Kontrakt muß es ihr verbürgen. Was muß der überhaupt nicht alles? Neben den 1000 Zechinen sichert er ihr das Reisegeld, spricht von der Familie, dem Maestro, der Garderobe, dem Hündchen, dem ganzen Arsenal von scheinbaren Nichtigkeiten, die mit ihrem Dasein verknüpft sind. Und vor allem: der Schein soll trügen. Um ihres Rufes willen verlangt sie die Angabe einer höheren als der wirklichen Gage. Ueberall Erwerbsgier im Banne ungemessenen Ehrgeizes. Schließlich kann Primadonnenlaune dem Impresario alles durchkreuzen. Was aber ist Primadonnenlaune? Herrschaftsgefühl und Kindlichkeit stoßen in einem ungeheuer reizempfindlichen Menschen zusammen. Und darunter treibt die Sinnlichkeit.

Das Herrschaftsgefühl der Primadonna fließt aus der Renaissance. Die Rache dafür, daß Malerei und Plastik sich nur an ihr berauscht haben, ohne von ihr befruchtet zu werden, auch dafür, daß die Instrumentalmusik ohne ihre Triebkraft auszukommen scheint, ist diese fortgesetzte Selbstentblößung der Frau. Sie weiß, daß sie zwischen der Gesellschaft steht, und fordert mindestens die Macht für sich. Die Funktion entwickelt den Typ. In der Luft dieses Venedig mit seiner Frauenübermacht ist ihr Kraftbewußtsein gestiegen, haben sich die vorhandenen Ansätze zur Männlichkeit entfaltet. Aber sie fühlt sich unvollkommen, ist sehnsüchtig, braucht Ergänzungen. Wunderbares Gefühl, frei von bürgerlichen Vorurteilen über Körper und Seele verfügen, den Liebhaber nach Laune wechseln zu können. Doch ihre irrende. Sehnsucht weist anderswo hin. Die kleine Primadonna mag sich aus Erwerbsgier gern ihrem Beschützer verkaufen. Die große mag wohl gelegentlich einem Fürsten oder Gesandten gehören, sucht aber Nährstoff für ihre Phantasie, die ihre Begrenzung im Schöpferischen spürt. Alle ihre menschlichen Beziehungen erotisieren sich unter dem zufälligen Trauhimmel der Musik. Der Maestro, der Impressario wissen davon ein Lied zu singen. Der Tenor, der den König spielt oder zur Leibwache gehört, bleibt ihr gleichgültig. Aber es erregt sie der große primo uomo. Der kleine ist zu einer widerlichen Karikatur des Weiblichen geworden. Schminke, Puder, Kohle dienen zur Aufbesserung eines verschwommenen Gesichts; Ohrgehänge, Halsband, Busennadel bemühen sich auffällig, die Erscheinung zu heben, furchtbar bläht sich der lasterhafte musico, »virtuoso di camera« oder »di corte«, dessen Stimme, wenn sie alt geworden, durch ihr Quäken und Keifen allen Belcanto widerlegt, dessen affenartige Gebärden eine traurige Menschenabart bezeugen. Freilich gibt es unter ihnen auch verführerische Gestalten wie Porporino, Porporas jungen Schüler, der schöner ist als das schönste Mädchen. Doch auch die Schönheit ist fast stets nur Deckmantel der Minderwertigkeit. Der große primo uomo mag manche Schwäche mit dem minderen Stiefbruder in Apoll teilen: aber in den großen Momenten ist er bewundernswert. Eben noch hat er vor der Frau gekniet, die er begehrt, ohne sie je wahrhaft besitzen zu können: da bietet er ihr einen Schein der Ergänzung. In ihr selbst ist Eros überwältigend. Aber ihre Kunst hinkt immer hinter der Leidenschaft her, die zuviel umfaßt, ohne es doch auch ganz beherrschen zu können. Hier aber steht einer, der Ruhe genug besitzt, um jede Phrase auszuspinnen, alle ombreggiature, Schattierungen der messa di voce zu finden, der den Ton zu halten, zu steigern weiß und doch das rascheste Zierwerk ohne Anstoß abrollen läßt. Und in alledem eine stimmliche Kraft, die auf das Urgeschlecht zurückweist. In diesem Augenblick, da sie ihm lauscht, vergißt sie, was sie hat, und empfindet nur, was ihr fehlt. Vergißt, daß eine Natur in ihr wirkt, schafft, hemmt, und daß in jenem gerade die Widernatur der reinen Melodie alle Hindernisse aus dem Wege räumt. So kann ihm die primadonna, die ihn bewundert, hörig werden.

Wir sind mitten in der berühmten, berüchtigten Dacapoarie, die den Inhalt der Oper in sich aufsaugt. Ihre Psychologie ist: die höchste Eindringlichkeit in Können und Ausdruck zu geben, alle Trümpfe des Lyrisch-Dramatischen unter dem Gesichtswinkel des Erotischen und der Eitelkeit auszuspielen. Ein Schöpferisches will auf kleinstem Raum tätig sein und dehnt diesen Raum weit über Gebühr. Die Spannung des Ausführenden richtet sich auf diese Viertelstunde. Dann tritt völlige Entspannung, Verbrauchtheit, Ausdruckslosigkeit ein. Die Dichter Apostolo Zeno und Pietro Metastasio haben in ihren Werken Krönungen, Aufzüge, Intrigen, Verschwörungen, Schlummer-, Wut-, Liebesszenen, höchst selten den Mord einer Hauptperson gebracht. Aber dieser Metastasio vor allem, das Ideal des Textdichters dieser Zeit, Schöpfer klangvoller und klangsüchtiger Verse, muß dulden, daß der Schauspieldichter in ihm vom Ariendichter erdrückt wird. Das Rezitativ, schildernd oder fördernd, mag noch so viel Handlung aussprechen: alle Handlung fließt in die Arie. Musik als Kunst des Unwirklichen bleibt unbestrittene Siegerin. Die sogenannte Vergleichsarie heuchelt Ereignisse: das Säuseln des Zephirs, das Rasen des Sturmes, das Gleiten des Schiffleins kreuzt oft gewaltsam ihren Weg. Es heißt zum Beispiel: »Die Löwen, die Tiger lieben in ihren Höhlen, Du aber, Du Grausame, willst Dich mir versagen.« Anlaß genug für einen Aufruhr des brüllenden Orchesters, der den Sänger in seinen Kreis ziehen soll. Der braucht die Eintritts-, die Zwischen-, die Abgangsarie; wacht eifersüchtig darüber, daß der andere nicht mehr, noch wirksamere Nummern habe als er selbst. Kein Terzett, selten ein Duett, in dem doch leidenschaftliche Stimmen sich zuweilen wahrhaftig bekämpfen und durchdringen, sondern vorzugsweise das Selbstgespräch ist die Form seiner Aussprache. Dieses dreiteilige Wesen gibt sich in den beiden ersten Teilen verhältnismäßig zahm, schweift nur in Wort- oder gar Silbenwiederholung aus. Kaum aber ist das Anfangsmotiv wieder aufgenommen, beginnt die Variation, alle Einfachheit hinwegzuschwemmen. Noch aber hält den Sänger scheinbar die Vorschrift des Maestro zurück. Der Orgelpunkt, die Cadenz, in der auch das Cembalo verstummt, macht ihn selbstherrlich. Hat er vorher den getragenen Gesang, den canto liscio, spianato, sostenuto mit prachtvoller An- und Abschwellung durchgeführt, so wirft er jetzt Vorschlag, Triller, Doppelschläge, Mordente, Passagen auf- und abwärts wie Spielbälle aus dem Instrument des Kehlkopfs, gefällt sich in Echowirkungen und entzückt durch flötenhafte Klänge. Längst ist ihm der Takt aus dem Bewußtsein geschwunden. Ist er nun aber wirklich schöpferisch gewesen? War das alles improvisiert? Der Sänger, vom Glanz seiner Stimme trunken, hat solche Täuschung gewirkt. In der Tat aber ist er wohlgerüstet ans Werk gegangen. Er mag mehrere Verzierungsarten für die Kadenz vorbereitet haben, alle von ihm selbst entworfen. Welche von ihnen er gerade wählt, das entscheidet die Stimmung. Er spürt irgend eine Hemmung. So nimmt er die einfachste. Denn sein Gesang soll sich mühelos geben. Er ist fröhlich, unbelastet. So nimmt er die bewegteste. Ein a oder e gibt ihm Antrieb, die Passagen zu vervielfachen. Man kann über der zweiten Silbe des Wortes amato 52 Noten zählen. Die Situation, das vom Maestro gegebene Allgemeingefühl hat ihm Grund geschaffen. In ihm selbst aber warten persönlicher Timbre, Studium, Stimmlage darauf, daß sie der Augenblick zur schöpferischen Leistung emporträgt. Und so sicher es ist, daß alle seine Spannung dem Ton an sich zu gelten scheint, irgendwie ist sein zwitterhaftes Triebleben an der Gestaltung beteiligt. Verhinderte Geschlechtlichkeit spielt mit.

Die große Primadonna freilich bleibt in vielem hinter dem großen primo uomo zurück, überholt ihn aber im Entscheidenden. Sie traut den vorbereitenden Entwurf der Verzierungen ihrem Können oder dem Bruchteil Phantasie, den sie fordern, nicht zu, tritt mit festem Marschplan an die Arie heran, schöpft aber aus einem gradlinigen, überwältigenden Triebleben eine Kraft des Ausdrucks, die auch die Phantasie im Augenblick schöpferisch, fruchtbar, kühn machen kann. Das Erotische und der Hang zu geschwätziger Spielerei leben sich glücklich aus. Bleibt ihr auch jene höchste Vollkommenheit des Technischen, die sie am primo uomo bestaunt, gewöhnlich versagt, so sind ihr doch gewisse Ausdrucksmittel in letzter Primitivität gegeben: die Stimme selbst, im Kastraten glänzend, hat in ihr den Unterton von Weichheit, Anmut, Sinnlichkeit, der Bruch, der Seufzer, jenes Stendhalsche »infiniment petit« klingen in ihr. Auge und Miene sind nicht nur getreuester Spiegel aller Erregungen, sie sind rastlos tätig. Denn dieses italienische Auge und dieses südliche Gesicht sind von der Ausdrucksfähigkeit, die durch die Naivität der Sinne gegeben wird. Sie sind es nicht in jenem Kastraten, dessen Auge irrlichtert und dessen Mienenspiel von unnatürlicher Fettschicht gehemmt wird. Wie aber steht es mit dem übrigen Körper, mit der Geste? Wo Musik nur Symbol des Allgemeingefühls bleibt, wo die Worte nur »étiquettes du sentiment« sind, teilt sich die Bewegung nicht immer dem ganzen Organismus mit. Aber in der Frau bleibt die Haltung natürlicher als im Kastraten. Eine Regie, die zielbewußt eintritt, lenkt und Unnatürliches mildert, gibt es nicht und braucht es nicht zu geben, wo der Geschmack nicht entwickelt ist.

Giovanni Battista Rubini

Das Publikum beweist es. Im Parkett klopfen begeisterte, bravoschreiende Menschen mit Stöcken auf die Bänke, in den Logen beugen sich die Damen über die Brüstung, einige Freunde und Beschützer, »amici e protettori«, sind schon hinter den Kulissen, um zu huldigen. Nicht nur Blumen, Sonette fliegen auf die Bühne, das Publikum ersteigt sie einmal selbst. Höchste Kraft der Wirkung entspricht höchster Spannung an der Rampe, von wo die Bravourarie ihr Brio und ihre Zierkunst ausströmen ließ. Einen Augenblick später hat sich das Bild gewandelt. Lautes Gespräch, Lachen, Tellergeklapper erfüllt die Logen, mit dem Rücken sitzen einige der Bühne zugewandt. Dort aber durchmißt der Kastrat mit umherirrenden Augen unter den Klängen des Ritornells den Raum, nimmt eine Prise, plappert sein Rezitativ herunter und langweilt sich. Die Partnerin erscheint. Nun halten sie scheinbar Zwiespalt. Er, der Held, helmbuschgeschmückt, überlebensgroß. Sie, Königin, mit langer Schleppe, der ein oder zwei Pagen drollig verlegen nachtrippeln, um sie zu ordnen. Sie brüllt dem gefesselten Helden ihre Wut hinaus, er lächelt dabei dem Maestro am Cembalo oder den Masken in der Loge zu. Oder er flüstert: Zoten. Man soll, wie der Verfasser der unterhaltenden »Lettre sur le mécanisme de l'opéra italien« erzählt, die in Neapel üppig wuchernden Bühnenzoten dort gesammelt und im Druck veröffentlicht haben. Wir sehen die Hochspannung der Bravourarie von der Abspannung und Verbrauchtheit abgelöst.

Dieses Venedig, das den Typ des internationalen Bühnensängers bis zur Vollendung entwickelt, und jenes Neapel, das die reine Stimmschönheit mit Leidenschaft sucht, werden uns die Profile der Berühmtheiten der Zeit im Brennspiegel zeigen. Die beiden Städte, geschieden in ihrer Eigenart, aber durch die gleiche Theaterlust verbunden, geben uns den Querschnitt der italienischen Oper, die allerdings in jedem Provinzstädtchen sich niederläßt und in Mailand, Turin, Parma, Florenz ihre großen Zweigstellen unterhält. Dazwischen Bologna, »le grand séminaire de la musique«, »le grand magasin«, wo die »sensali«, die Bühnenmakler, mit den Gesangsmeistern versippt, ihre Größen auf den Markt werfen. Hier ist der Herd des Agententums, hier der Ameisenhaufen oder das Wespennest, aus dem der verzweigte Opernbetrieb des In- und Auslandes gespeist wird. Es herrscht höchste »Aktualität«. Aller Heißhunger gilt der Spanne Zeit, zwischen dem 26. November und dem Aschermittwoch, wo die Oper spielt. Alles kreist hier um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Nicht auch um das Geld? Gewiß werden die Tausende von Dukaten mit Gier gesucht; denn im Hintergrunde der Theaterherrlichkeit lauert ein Gespenst: Stimme und Schönheit welken rasch, man muß sie ausmünzen. Dem Karneval der Lust kann der Aschermittwoch der Oede folgen. Die Hochspannung des ganzen Organismus, die ihre Krisen hervorruft, will auch eine nüchterne Seite. Aber die Nüchternheit weicht der Macht der einen Tatsache: dem Eros. Um seinetwillen dieses fieberhafte Sichausspielen, der prunkhafte Aufputz, der Aufwand aller Kräfte, die den großen Moment gebären; um seinetwillen auch die Kämpfe, die zwischen den Sängerinnen auftauchen und die Gesellschaft entzweien. Die »donna di teatro« umwerben ihre Berufsgenossen: der Gesangsmeister gängelt sie von Anbeginn. Seine erste Stunde besteht darin, ihr Liebe beizubringen. Er scheint ihr der Gott, der aus dem Nichts erschafft. Und während er sie lehrt, ihre Sehnsucht herauszusingen, lenkt er eben diese Sehnsucht zu sich hin. Er kennt die voll- und die schwachtönenden Stufen ihrer Stimme. Jede Arie wird daraufhin angesehen, ob sie ihr günstig ist oder nicht. Ist sie's nicht, dann fällt sie. Und man sieht die Streitigkeiten zwischen dem Gesangsmeister und dem schaffenden Maestro voraus, der gerade diese unter seinen 24 Arien liebt. Der Impresario soll entscheiden. Gegen die Primadonna? Unmöglich, denn Geschäft und eine Neigung, die in ihm aufgekeimt ist, hindern es. In dem Werk zeichnen sich die Spuren der dreiköpfigen Verschwörung ab.

Der Gesangsmeister scheint Herr und Berater der Primadonna, die er nicht nur gehen gelehrt hat, sondern als zinsbringendes Kapital verwertet. Mit Bedacht hat er die Mittellose, in der er künstlerische Verheißung spürt, scheinbar ohne Entgelt unterwiesen. Sie bleibt ihm mit einem Teil ihrer Einkünfte hörig, wie sie ihm den Ruhm mehrt. Schon aber nähern sich unserer Primadonna jene melodiewütigen Engländer, die von Markt zu Markt reisen und die berühmtesten Namen in das Stammbuch ihrer Eroberungen einzeichnen möchten. Und die Chronik meldet: Der englische Mylord X. ist mit Signora Baretti verschwunden. Man erzählt es sich im Salon der Fürstin Borghese bei irgend einer glänzenden Abendmusik. Die Atmosphäre des Abenteuers trägt und bezaubert. Das Abenteuer hat auch eine Frau nach Italien geweht, deren »Remarques sur la musique et la danse en Italie« manch kluges und aufklärendes, manch geistreich-mokantes oder auch unüberlegtes Wort zur Musik der Zeit beisteuern: Sarah Goudar, die schöne katholische Irin, als Sechzehnjährige noch Schenkmamsell in irgend einem Winkel Londons, dann von dem Abenteurer Goudar, dem Genossen Casanovas, entführt und geheiratet, später in Neapel zur vollkommensten Weltdame geworden, bezaubernd an Stimme und Kunst, aber inmitten von Hochstaplern und Falschspielern doch auch Rückfällen in eine halbweltliche Vergangenheit nicht abgeneigt, also daß die Königin in ihr eine glückliche Nebenbuhlerin erkennt und kurzerhand ihre Ausweisung befiehlt.

Auch in Neapel ist seit Adriana Sumpfluft geworden. Hier mischt sich ursprünglich Spanisches dem Italienischen. Der Instinkt scheint durch Würde gebändigt. Die Ehrbarkeit des Familiensinnes wird auch durch die Eifersucht der Ehemänner verbürgt, die den Dolch im Gewände tragen. Man erinnert sich, daß die Treue der Sirene von Posilippo, soweit nachweisbar, weder hier durch die Hymnen der Dichter und der Nobili noch in Mantua durch die Versinnlichung der Hofkunst erschüttert wurde. Dem Urinstinkt naiver, kulturloser Menschen, der sich in Neapel hemmungslos für den Bevölkerungszuwachs im Rahmen der Familie betätigt, verbündet sich der andere, der den kleinen Leuten die Mehrung irdischer Güter durch Erraffen aller Erwerbsmöglichkeiten und durch Sparsinn befiehlt. Das Ziel, mit Kunst Geld zu machen, den Lebensabend durch den Besitz, den man aus aller Herren Ländern heimträgt, zu verschönen, bleibt unverrückbar. Freilich ergeht sich daneben auch der leichte Sinn, der ein solches Ziel auf anderen Wegen zu erreichen sucht. Und die Nobili, in schwüler Luft und himmlischer Atmosphäre der unbegrenzten Versüßung des Nichtstuns hingegeben, kommen lasterhaften Neigungen entgegen. Kaum ist daher die Oper alla veneziana zu Neapel im Teatro San Bartolommeo erwacht, haben die besten Familien die Entgleisung von Gatten und Söhnen zu fürchten und zu beklagen. Die fremde »virtuosa« bringt zuerst Verwirrung in ihre Reihen. Aber die Heimat selbst ist fruchtbar. Man erlebt bald ein merkwürdiges Beispiel dafür, wie die Frau aus dem Volke auf vulkanischem Boden gute und schlechte Instinkte für die Oper aufrührt. Kein primitiveres Bohemetum läßt sich denken. Gulia oder »Ciulla« de Caro kommt aus den Tiefen herauf: Sie ist Tochter eines Kochs. Liebe ihr Gewerbe. Aber die Musik ist ihrer Erotik unlöslich verschwistert. Wie diese hier nichts ist als hüllenlose Geschlechtlichkeit, so wühlt auch ihre Kunst zunächst im Gassenpfuhl. Bänkelsang ist die erste Stufe; die niederste canzone. »La vacchetta« gröhlt sie hervor. Aber schon haben Nobili Feuer gefangen. Man schickt das Weib ins Kloster. Sie kehrt zurück mit dem festen Willen, sich einen Platz in San Bartolommeo zu erobern. Die neue »virtuosa«, durch die Verbindung mit dem Adel sicher gemacht, fordert auf öffentlichem Spaziergang mit buntbebändertem Hut und dem Stock in der Hand die gute Sitte heraus. Sie läßt einen ihrer Liebhaber das Theater für sich mieten, beruft Sängerinnen, schafft ihnen in ihrem Hause die vollkommenste Freiheit, tritt in dem wohlerzogenen »Marcello in Siracusa« selbst auf und bleibt in den Koloraturen stecken. Aller Spott ergießt sich über sie, sie läßt sich nicht einschüchtern. Man verpönt sie wegen ihres Lebenswandels, selbst Sänger meiden das Haus. Aber die unverwüstliche Frau findet, nachdem sie wahrscheinlich ihren ersten Mann gewaltsam beseitigt hat, einen jungen Gatten und kann nun noch zwanzig Jahre ehrbaren bürgerlichen Daseins genießen.

Dies ist eine Laufbahn, aus der Rohheit der Triebe zielbewußt geformt, von psychologischem Reiz, aber künstlerisch nicht fruchtbar; unmöglich in Venedig mit seiner damals viel entwickelteren Opernkultur. Aber die Conservatorien züchten »maestri compositori«, die in diesem Klima zugleich »maestri di canto« sind. Halbe Kinder haben sich schon mit ahnenden Sinnen die Geheimnisse der Kunst erschlossen, die kontrapunktische Uebung wird unter ihren schreibseligen Fingern zum Werk, und die ungefiederten »Nachtigallen« vergessen die Schande ihrer Entmannung, da sie von rasendem Beifall gehätschelt werden. Alessandro Stradella, den die Sage zum berühmten Sänger und Liebestragödienhelden gemacht hat, der viel wesentlichere Alessandro Scarlatti, der in zahlreichen Kammerkantaten seiner verweichlichenden Oper ein Gewicht gegenüberzustellen sucht, Vinci heben das Niveau und das Selbstgefühl des neapolitonischen Maestro. Die Urinstinkte aber leben sich aus. Eine schon erwähnte und erklärte Seltsamkeit, die Huldigung von Frauen für einen Kastraten wird aufdringlich im Falle des Matteo Sassano. Der Volksmund, der wie nirgends in der Welt Bühnen- und Kosenamen spendet und damit den Sänger zum Gemeingut erklärt, hat den schönen Jungen »Matteuccio« »il rossignolo di Napoli« genannt, die neapolitanischen Damen rasen, als er ihnen zu Ehren in einer Serenata zu Posilippo die Rolle des Adonis spielt. Vielfarbige Erotik im Sonnenschein der Kunst. Aber der Skandal begleitet den neuen Vizekönig, Herzog von Medinacoeli, der von Rom seine »Giorgina« mitbringt: die ausgezeichnete Sängerin bezeugt nicht nur den erlesenen Geschmack eines Mannes, der der Oper in Neapel mit seinen Privatmitteln beispringt; die Frau ist ihm treueste Gefährtin und läßt ihn auch dann nicht, wenn Ungnade und Gefängnis ihn als gestürzte Größe zeigen.

Hohe Kunst, Laster, Glaube, Aberglaube, Verbrechen wohnen hier wie nirgends nebeneinander. Neben der Kirche liegt das Theater, das ihrer zu spotten scheint. Die Courtisanen aus dem Bereich der guten Sitte zu entfernen, ist Ziel der Obrigkeit. Die »donne di teatro« aber, oft genug mit ihnen gleichbedeutend, wären von berufswegen nicht oder nur für Monate aus dem Weichbild der Stadt zu verweisen. Auch das gelingt nicht leicht, wo sie den Adel zum Verbündeten haben. Es ist wahr: die große Primadonna, vom Vizekönig oder König beschirmt auch beständiger in ihren Neigungen, bleibt im allgemeinen unbehelligt. Die Luft des Abenteuers aber umweht sie alle, die diese Parthenope aufsuchen.

Doch was zur Siedehitze bringt, fordert auch grimmigste Satire und Parodie heraus. Auch diese gibt Atmosphäre. Zu viele Sängerinnen, die halbwüchsig, halbfertig die Bühne betreten; zu viele Primadonnen, die mit einem durchsichtigen Lügengewebe ihre Unzulänglichkeit verhüllen wollen. Dieses halb kindliche, halb raffinierte Wesen, das Arien streichen, versetzen, ändern läßt, das die Sinnlosigkeit verkörpert und mit Eigensinn verficht, das, in jedem Schritt abhängig, doch selbstherrlich und aufrührerisch wirkt; der Kastrat, der, im Schnürleibchen, die eine Hand in der Westenöffnung, die andere in der Tasche, mit zusammengepreßten Zähnen und halbgeschlossenem Munde singt; die sogenannte »Mutter« der Sängerin, die Geld, Sonette, Verehrer sammelt und jede Mitsängerin niederkeift; die hübsche »Nichte«, die jüngste Semester für die alternde Primadonna heranlockt und dann zu sich ablenkt: das alles und noch vieles andere erzeugt Gegenwirkung. Die Dichter, die ihre Worte mißhandelt, die Musiker, die ihre Stimmführung verachtet sehen, wollen ihre Rache nehmen und die Oper mit dem Fluch der Lächerlichkeit belasten. Zwei Jahrhunderte lang ergießt sich der Spott über sie. Aber der Betrieb muß seine Hochblüte erreicht haben, um für die Satire völlig reif zu sein.

Den verärgerten Dichtern und Musikern entstand ein Sprecher in Benedetto Marcello. Sein »Teatro alla moda«, in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts zu Venedig erschienen, schlug ein. Der Mann selbst war mit der vollen Rüstung eines Maestro und Kritikers ans Werk gegangen. In ihm erhob sich vor allem der beleidigte Kontrapunkt gegen dieses Zwitterding Oper. Hier ist alles Geschütz aufgefahren, das entartete Wesen zur Strecke zu bringen. Und der Beifall, der von ernsten Menschen wie dem höchst beteiligten Metastasio kam, schien das zu bestätigen. Das Büchlein wurde immer wieder gedruckt, kam natürlich auch rasch nach Neapel, steckte an und senkte seinen Inhalt in alle Schriften über die italienische Theaterkultur des achtzehnten Jahrhunderts. Lesen wir's heut, so überrascht zweifellos das hohe Ethos, der Glaube an die Macht der Vernunft. Aber die Satire bleibt doch lahm, weil sie mit geschwungenem Bakel auftritt. Sie fängt amüsant an, ermüdet aber in der Mitte, weil sie eine Lektion wiederholt; ist schließlich die Entladung eines opernfremden Musikpedanten, der in seinen Werken; selbst mit hölzernen Koloraturen sündigt; und man gönnt ihr die gelehrten Anmerkungen, mit denen sie Alfred Einstein in seiner sorgsamen deutschen Uebersetzung behängt. Der Mensch, der die Triebkräfte der Oper nicht spürt, der fischblütig Schwächen verzeichnet und doch nur den Durchschnitt und nicht einmal diesen trifft, wird nichts gegen die Gattung vermögen. Man ahnt, daß die arienselige Primadonna oft nur eine »orecchiante« ist, daß sie ohne musikalisches Wissen und nur von ihrem Ohr abhängig ist; begreift, daß die Violinen sie, die den Einsatz ängstlich vom Kapellmeister erwartet, im Einklang begleiten. Aber was beweist das gegen ihr Blut, das in ihr aufbegehrt und das Melos trägt! Und dieses selbst will ja so unverfälscht wie möglich, so ganz ohne kontrapunktische Belastung auftreten. Noch ist die Zeit für die Reinigung der Oper nicht gekommen, und wer sie will, muß ihre Sünden leidenschaftlich durchlebt haben.

Wetterzeichen sind freilich nicht zu verkennen. Aus dem Schoße der »opera seria« selbst steigt der Widerspruch auf. On dirait, que leurs tragédies sont tragiques par les actions, et comiques par la manière de les traiter«. Der gekränkte Wirklichkeitssinn nimmt seine Rache in den Buffoopfern, die als »intermezzi« zwischen den Akten und auch für sich allein das Strahlende herabziehen. Und die zurückgesetzten Stimmgattungen, der Baß zumal, marschieren mit lustigen Einfällen gegen diese ewige Primadonna. Neapel fängt den Spielball, der ihm von Venedig zugeworfen wird, nicht nur auf, seine improvisierende Springlebendigkeit weiß die Stegreifkomödie, die von den Höfen zum Volk zurückgekehrt ist, schöpferisch zu machen. Auf den Straßen, auf den Plätzen, in zwei Theatern tobt sich die Lust am Komischen aus und zieht die Musik hinter sich her. Die erhabene Koloratur mit ihren rasenden Noten zu verzerren, wie rasch ist das getan! Ein breites und lächerliches Gesicht, in dem ein mit Drachenzähnen besäter Mund sich auftut, eine ungeheure Perücke, ein Ungetüm von Hut: solche und noch andere Dinge schmücken die Typen, die den haarsträubendsten Unsinn, die gemeinsten Zoten und die geschmackloseste Situationskomik erfolgsicher auftischen. Selbst die Pathetiker Scarlatti und Vinci bleiben da nicht stumm. Hier können ja die Stimmen nach Laune gegeneinander geführt werden, hier kann allmählich ein Finale wachsen. Und da hatte man sie auch, die Primadonna: schon 1728 wird eine Buffooper »La Cantarina« bejubelt, in der die Sängerin, die Mutter, die deren Geschäfte betreibt, die Dienerin, die Intrige und Liebesverkehr mit Geschick lenkt, und alle bestimmenden Personen des Theaters abkonterfeit werden. Glückliches Neapel, in dem Uebertreibung hier, Uebertreibung dort hart nebeneinander wohnen und die Musik in beiden Lagern ihren Segen dazu spricht.

Indes fahren Primadonna und Kastrat, tänzelnd und doch ernst, im Siegesbewußtsein durch Europa. Venedig, das sie gezeugt, Neapel, das sie entwickelt, ihr Zerrbild vertausendfältigt und gehätschelt hat, sind die großen Stationen für den mittel- und osteuropäischen Markt; der kaiserliche Hof des südlich gerichteten Wien will sie in Reinkultur, und mag es auch den Hof dichter Apostolo Zeno dort frieren, mag auch der viel seßhaftere Pietro Metastasio die Kälte der Wiener Frauen beklagen, die der Tod eines Innigstgeliebten nicht in einer Partie Piket unterbrechen würde: es ist und bleibt das erste außeritalienische Reiseziel des internationalen Singvogels, dem ein Musikkenner wie Karl VI. Gold und Lorbeer spendet und selbst Maria Theresia mit ihrer Keuschheitskommission die Bewegungsfreiheit nicht nehmen kann. Dann aber werden die kleinen süddeutschen Residenzen, der württembergische und der bayerische Hof zumal, dem Diskantisten tributpflichtig. So gern sie auch ihren Lohn in freier Wohnung und Verpflegung, Holz und Licht leisten: sie müssen für die Genüsse des Ohres und des Körpers ihr teures Gold opfern. Und wie alles in Stuttgart und Ludwigsburg der Primadonna versklavt ist, bezeugt uns wieder lächelnd Casanova.

Isabella Colbrand

Aber die Signora »Pelatutti«, die Abhäuterin, wie sie Benedetto Marcello ausnahmsweise witzig nennt, die den In- und Ausländer häufig zum Arzt und Apotheker bemüht, dehnt ihre Marktgängigkeit noch viel weiter aus. Schon 1685 finden wir in Venedig den Kurfürsten Johann Georg III. von Sachsen ganz benommen von dem überraschenden Schauspiel der Frauen auf der Bühne. Doch ist der sächsische Kurprinz, der musiktoll Signora Angioletta, der singfreudigen Gattin des reichen venezianischen Kaufmanns Bianchi lauscht, erst berufen, das immer italienfreundliche Dresden zum Vorort Venedigs zu machen. Und das Berlin Friedrichs des Großen wird angesteckt.

Dies ist zu beachten: was der Markt für den Karneval an Primadonnen und Kastraten zufällig zusammengeführt hat, schließt sich zum Kreis. Eben noch neidete ein Sänger dem anderen Gold und Ruhm: im nächsten Augenblick sind sie einig in der Kabale und stiften Verschwörungen. Händel kommt nach Dresden und sucht taktvoll Sänger für London. Dort würden sich die sächsischen 2–5000 Taler in ebensoviel Pfunde verwandeln. Genug, um den Streit vom Zaun zu brechen. Und der Kurfürst, der diese heute gegen-, morgen miteinander schürenden Menschen bezeichnet als »Volk, dem Keßler Gesinde nicht ungleich, sich sobald wieder versöhnt als ereifert, deswegen eben mit ihnen Geduld zu haben«, ist fürwahr ein weiser Mann.

Doch scheint zunächst das heißhungrige London, das nicht nur zahlt, sondern auch ehrt und selbst die Heirat zwischen der Sängerin und dem Aristokraten duldet, alles mit Erfolg zu überbieten.

Von Neapel bis London und selbst bis Petersburg weitet sich der Markt. Der Reisewagen, der Sänger trägt, rollt unaufhörlich. Unsummen an Reisegeld werden verlangt und erschwindelt. Der reine, sinnliche Ton und der Mensch, der Sinnlichkeit verbreitet, werden leidenschaftlich gesucht. Was in Italien aus höfischen Anfängen durch den Austausch zwischen Kunst und Volk zur halb ernstgenommenen »opera seria« geworden ist und sich in der Bravourarie zusammenfaßt, wandert nach dem Norden, um dort wieder die Weihe von Höfen zu empfangen, die nun diese Kunst der Kunstlosigkeit eines ihnen fremden Volkes entgegenstellen. Fürst und Primadonna paaren sich: jener sieht in ihr das Instrument eines nur ihm erlaubten Sinnesgenusses; diese, voll der erotischen Kraft, die ihre Kunst atmet, braucht den Luxus und den Glanz, um gedeihen zu können. Ist sie gesellschaftlich nicht vollwertig, so betrachtet auch sie den Fürsten wenigstens als ihr Instrument und als das Mittel, ihr nach so viel Sonne den friedlichen Genuß milder Dämmerung zu schaffen. Denn immer schwebt ihr doch die Endlichkeit einer Kunst vor, die an einen gebrechlichen Körper gebunden ist: gebrechlich gerade an dem entscheidenden Punkt, wo Klang und Nerv sich treffen und Verbrauchtheit der Sinne sich am frühesten und sichersten verrät.

Und wie sie so als Kind des Volkes, seine Urinstinkte aussprechend, Tiefen und Höhen der Gesellschaft bindet, wie sie so zwischen dem Volk, das sie zur Entwicklung, und dem Fürsten, der sie zur Veredlung seines Müßigganges braucht, all ihr Schöpferisches entfaltet, das eben zeigt uns die Primadonna auf ihrem Zuge durch Europa.