|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

So hat das merkwürdigste Künstlergeschlecht den Blick auf weiten Plan geöffnet; freilich auch die Chronologie um ein allzu großes Stück vorwärts geschoben. Man schaut auf die durchmessene Strecke und bemerkt Erscheinungen von geringerer Spannweite, aber von stärkstem Nachhall; die Sontag, die Lind, die Patti: Anlaß, die Koloratur auf anderem Boden wachsen zu sehen, den Anteil der Nationen an ihr in der neueren Zeit zu prüfen.

*

Henriette Sontag aus Coblenz gehört Deutschland. Sie ist Scheidemünze geworden. Die Feuilletonisten, Kritiker, Tagebuchschreiber, Historiker und wenige Pamphletisten haben sie so gründlich durchleuchtet und durchgehechelt, daß es für den Menschen der Gegenwart schwer ist, sich mit ihr zu befassen. Und seitdem Hans von Bülow sie mit Lauge begossen hat, mischt sich dem Namen ein übler Beiklang. Das Erhabene ist nicht erhaben genug, und das Lächerliche zu aufdringlich. Verändern wir aber den Sehwinkel, dann tritt manches in ein anderes Licht. Die Sontag mag an sich ein recht uninteressanter Mensch sein: sie gibt Typisches. Sie belichtet die von ihr gepflegte Kunstgattung, wie sie sich abseits vom Wege entfaltet, und die Gesellschaft, die ihr zujauchzte.

Als die 1806 Geborene in den Kreis der Opernbühnengrößen trat, blinzelten Schauspieler und Gesellschaft einander zu, ohne den Mut zur Verschmelzung zu finden. Dies war sicher: der Schauspieler, leidenschaftslos genug, um den Herdentrieb des Standes nicht abzulehnen, bewegte sich einem Bürgertum zu, das dem noch nicht überall völlig gebändigten, mit dem schlimmen Leumund der Vergangenheit behafteten Bühnenkünstler Mißtrauen entgegenbrachte. Die Lage war interessant: der »Unehrliche« begann sich zu verbürgerlichen, der Bürger aber kostete gern den Reiz der Sünde, sagte ja und nein in einem Atem und freute sich der inneren Widersprüche.

In dieser leisetreterischen, im Grund unehrlichen Gesellschaft wurde die Koloratur Zierkunst. Hatte einmal die große Leidenschaft abgedankt, dann konnte, für die Ohren dieses Bürgertums, auch die reine Technik ein Wunder großzüchten, auch ein Deutscher es verkünden. Berlin als Schauplatz zeigte es. Die Catalani und die Sontag sind einander zeitlich so nahe, daß sie sich fast begegnen. Man feierte jene, man vergötterte und umraste diese. Mochte auch ein Kritiker wie Rellstab die Deutsche eine Miniaturausgabe der Catalani nennen: es half nichts. In der Tat waren beide durch eine Schranke geschieden: dort Primadonnennatur, geboren zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert, voll sich kreuzender Instinkte; hier eine harmonisch geschlossene Niedlichkeit, von dem gespeist, was außerhalb der großen Leidenschaft liegt. Das empfand man auch in Wien, der Stätte, wo die Sontag nicht nur Rossini sang, sondern auch 1823 die erste Euryanthe wurde. Mochte sie da noch so gefallen, ja einem Beethoven teuer sein, die klippenreiche Sopranpartie der »Neunten Symphonie« in der Uraufführung singen, die Scharfhörigkeit des Wieners für das Melos und seine sinnlichen Untergründe ist nicht zu täuschen. Um so mehr als waschechte Italienerinnen das Mißtrauen gegen die Künstlerin schüren.

Jenny Lind als Regimentstochter

In Berlin aber beseligt die Sontag, zart, von schlankem Wuchs, groß und braunäugig, mit regelmäßigen Zügen, mehr als jede andere Primadonna. Unbürgerlich von Stande, besitzt sie doch alle bürgerlichen Tugenden. Sie ist jungfräulich und gilt als uneinnehmbar. Der Bürger liebt sie darum, die anderen belagern sie darum zu jeder Tageszeit. Sie ist lieblich und unerotisch; hat nicht Mühe zu verzichten. Alles ist matte Pastellfarbe. Aber was wird nun, wenn sie singt, in sie hineingedichtet! Der helle Sopran, der, je höher, desto mehr Klang hat, scheint alle ihre persönliche Tugend in Schönheit aufzulösen; und jede ihrer Koloraturen, zielsicher hingesetzt, wird zu einem neuen Perlenhalsband. Freilich kommt sie in einer Zeit politischer Mattheit, da das Theater alle Sinne zu sich hinlenkt und jede Bühnenangelegenheit in vielfacher Vergrößerung erscheinen läßt. Die Stadt ist klein, der Berliner Alexanderplatz, wo das Königstädtische Theater steht, Mittelpunkt der Residenz. Von da zum Opernhaus die große Heerstraße der Bürger. Die Rasereien des Volkes bis in jene Kreise, die das bürgerliche Bildungsideal verfochten, nachzuerzählen ist überflüssig. Sie fanden schon damals in Ludwig Rellstab einen milden Satiriker, der es mit drei Monaten Festungshaft zu büßen hatte. Aber Hamburg, Hannover, wo man die von ihr benutzte Postchaise ins Wasser wirft, um sie nicht durch andere entweihen zu lassen, kleinere Städte machen die Tollheit mit. Das preußische Berlin freilich, mit dem König an der Spitze, wird von Mitte der zwanziger Jahre ab richtunggebend für die Vergötterung einer Diva. Denn hier muß die Vereinigung von Rossinischem Melos und vollendeter Bürgerlichkeit, die scheinbar unantastbare Durchdringung des Deutschen mit dem Italienischen besonders wohltun und schmeicheln. Aber selbst der junge Chopin sog ihre Koloratur, die von so viel Zartheit sprach, gierig ein.

Die Catalani sagte von ihr: »Sie ist die erste in ihrem Genre, aber ihr Genre ist nicht das erste.« Freilich ist hinzuzufügen, daß die Sontag ihre Grenzen genau kannte und kaum je überschritt; als Rosina, die Rodesche Variationen einlegte, war sie reizend, so auch als Zerline im Don Giovanni, als Susanne im Figaro; und nur zu kühn, als sie, durch persönliche Kränkung in Paris zum Dramatischen gereizt, die Donna Anna verkleinerte. Nie konnte sie sonst aus Leidenschaft wirklich unvorsichtig sein. Die Koloratur hatte anmutige Geschwätzigkeit, aber kein zwingendes Brio. Und wenn sie, deren Name mit dem Webers verknüpft war, die Agathe sang, ahnte man wohl andere Ausdrucksmöglichkeiten, gab sich aber wieder dieser unveränderlichen Anmut gefangen und zerdrückte wohl eine Träne. Natürlich konnte, als die Sontag und die Malibran auf Pariser und Londoner Boden sich zusammenfanden, die Eifersucht nicht fehlen: zwischen Vulkan und Hügel klaffte ein Abgrund. Wieder hetzten die Kampfhähne in den Zeitungen. Die Primadonnen versöhnten sich aber, vereinigten sich in »Semiramis« im »Tancred« und hatten alle Freunde des schönen Gesanges auf ihrer Seite. Denn ernstliche Feindschaft konnte diesem mild leuchtenden Stern nicht begegnen.

Alles im Leben dieser Leidenschaftslosen ist Ordnung und Regelmäßigkeit. Merkwürdig genug: Tochter eines Schauspielerpaares, also von niederer Abkunft, strebt sie nicht nur in die Bürgerlichkeit hinein, sondern zur Dame der Gesellschaft hinauf. Aengstlich hütete sie auch, und gerade in diesem Paris, das solche Tugend noch als Seltsamkeit bestaunte, ihre weibliche Ehre. Das trug ihr Früchte in London, wo der hohe Adel sich vor der Lady neigte und der Herzog von Devonshire bereit war, seine Standesvorurteile um ihretwillen zu vergessen.

Aber sie hatte schon gewählt: Carlo Rossi, den sardinischen Gesandten. Die Ehe mit ihm, seit 1829, ist zunächst heimlich, weil die Laufbahn des Gatten und die der Sängerin nicht gestört werden sollen. Sie wird durch die Gnade des ihr wohlgeneigten Friedrich Wilhelm III. Gräfin von Launstein. Man weiß, wie stürmisch und tränenvoll Berlin zumal von der liebenswürdigen Frau scheidet. Sie freilich hat nun ihren eigentlichsten Beruf an der Seite eines zärtlich geliebten Mannes gefunden. An den Höfen von Holland, Deutschland, Rußland ist der Frau des Gesandten mit dem Nimbus künstlerischer Vergangenheit der Erfolg gewiß.

Doch es kommt die Wendung. Die freigebig, auch in Berlin, Feste feiernde Frau sieht, zumal in der Zeit politischer Unruhe, ihr Vermögen zusammenschmelzen und kehrt, nachdem, der Gatte als Gesandter abgedankt hat, zur Bühne zurück. Der Impresario Lumley führt sie dem Londoner His Majesty's Theater als Linda von Chamounix, als Amina in der Sonnambula und in anderen Rollen zu. Man bewundert hier und im Pariser Théatre italien die wohlbewahrte Stimme und Anmut. Auch sie feiert ihre Siege mit Lablache.

Denn so ist es: mit der Seele einer Dame findet sie dank einer mit äußerster Vorsicht aufbauenden und erhaltenden Technik in Maske und Kostüm zurück. Die Frau, die mit sechs Jahren auf der Bühne gestanden hatte, ist dem Kulissenton fremder als je, setzt aber die Routine der Anmut ein und hört nicht auf zu gefallen. Sie läßt sich für die nun ertragreich gewordenen Vereinigten Staaten anwerben. Man dichtete der Alternden einen späten, gefährlichen Liebesfrühling an der Seite eines Tenors an. 1854 ist sie gestorben, durch Gift, so wurde der Roman ergänzt, an der Cholera, das beweist zur Rettung ihrer Ehre Heinrich Stümcke. Sie war Gefäß süßesten Ziergesanges, Triumph einer Technik, die unbeirrter Klarheit gutbürgerlichen Wesens ihre Vollendung dankte; die Zierkünstlerin der bürgerlichen Romantik.

*

1849 in Paris. Angelica Catalani ist allein in ihrem Salon. Eine unbekannte Dame läßt sich als Unbekannt melden. »Ich huldige der berühmtesten Sängerin unserer Zeit und der edelsten der Frauen. Ich erbitte Ihren Segen. Ich bin Jenny Lind.«

Solche Demut einer schon Berühmten entspricht ganz dem Wesen der Frau, die ihre Kunst mit Herzenseinfalt, Güte, Frömmigkeit tränkte; die darum ihren Ruhm in Deutschland begründete und von dort nach England, in die Welt trug. Das weibliche Gemüt in der Primadonna: das Kennzeichen dieser Schwedin. Ist schon in Henriette Sontag alles Rücksichtslose, Drängende der großen Bühnensängerin vor wohlanständiger Anmut zurückgetreten, hier schwindet es ganz. Die Sontag ist mondän und inszeniert sich; die Lind nicht. Diese kennt auch keine Eifersucht; weil sie ohne große Leidenschaft ist. Und es erscheint fast wie Zufall, daß sie doch, ganz gegen ihre Natur, auf der großen Weltbühne gefeiert, verhimmelt, umnarrt wird. Kein Zufall, daß es gerade im Deutschland der Mendelssohnzeit geschieht. Kein Zufall, daß es im England des Mendelssohnkultus unterstrichen wird. Aber diese demütige, bescheidene, im tiefsten Grunde unprimadonnenhafte Frau braucht und findet einen Meyerbeer, der sie inszeniert. Alles andere wird von selbst.

Freilich ist ein kräftiger Trieb zum Idealen in ihr; der Drang sich zu vertiefen; den Gemütskern einer Szene zu fassen. Aber viele Zwischenglieder sind vorher zu meistern. Ein Bettlerkind, fern der Theatersphäre 1820 zu Stockholm geboren, hat zunächst noch alle ihr von Natur und Schicksal gestellten Hindernisse wegzuräumen. Sie besitzt nichts als eine bildungsfähige Stimme; ist häßlich, plump, anmutlos. Der Norden aber, schon dem Bau und der Entwicklung des Singorgans ungünstig, hat keine Tradition und Belcantolehre, ja, ist noch ungeübt in der Aufnahme des reinen Klanges, für den ihm das Ohr fehlt. So muß sie, schon als Zehnjährige in Kinderrollen auf die Bühne gestellt, von 1838 auf der Stockholmer Oper erfolgreich tätig, zum Mitglied der schwedischen Akademie ernannt, als Einundzwanzigjährige in Paris bei Manuel Garcia erfahren, daß ihr bisheriger Weg falsch war. Das Material ist gefährdet. Elf Monate hat sie zu vergessen, auszuschalten, von neuem Anfang aufzusteigen. Die Lichtstadt Paris kann ihr Virtuosität schenken, aber ihrer der Schwermut zuneigenden Seele, ihrer tiefen, dem Wesentlichen ergebenen Natur nichts sagen. Musik als agrément de l'esprit steht gegensätzlich zu ihr, die ohne esprit ist. Und das Erotische in ihr ist nur bereit, sich zur Zärtlichkeit, Hingabe, Mütterlichkeit zu entfalten.

Dieses Wesen und die Koloratur widersprechen sich im Innersten. Aber der Spielplan der Zeit, in den Richard Wagner noch nicht Bresche schlägt, und der Kehlkopf, der eine Höhe bis zum viergestrichenen G von transparentem Klange erlaubt, weisen ihr die Straße. Die dünne Schicht der mittleren Gegend dieses so weitreichenden Soprans verrät sich in der Verschleierung des Klanges: denn am Ende hat auch diese im Triller, in chromatischen Gängen, in entfernten Intervallen, schlagkräftigen Martellati aufsehenerregende Stimme doch nicht jene geduldige, vieljährige Uebung hinter sich, die den Grund für die in breitem Strome fließende Cantilene festigt. Aber Gemüt und Poesie zwingen den verschleierten Klang in ihren Dienst. Auch ein tragfähiges Pianissimo ist ihrer voll. Es wiederholt sich die Umwandlung einer Schwäche in einen persönlichen Vorzug, die Bezauberung des Ohres der Zuhörer durch den Reiz einer zwar begrenzten, aber ihnen doch seelisch nahen Persönlichkeit. Heine hat schon recht, wenn er wortwitzig im Gesang der blonden Lind die deutschen Linden rauschen hört. Auch die glockenreine Koloratur bleibt nicht ohne persönlichen Klang. Viele mögen hier wieder Nachtigallengezwitscher wie im Triller der Sontag hören: diese ist anmutiger, mondäner, gefälliger, technisch vollkommener; die Lind ist tiefer. In beiden freilich wirkt das Ideal bürgerlicher Anständigkeit; beide sind ohne übermächtigen Instinkt, epigonenhaft. Die Lind als Norma hat nichts von der Größe und Plastik der Pasta oder von der Leidenschaft der Malibran, sie wird aber die Arie Bellinis in eine romantisch-wehmütige und darum tief wirkende Zwitterbeleuchtung rücken.

Diese Primadonna, der Richard Wagner einmal kalten Egoismus vorwirft, weil sie sich von jeder kompromittierenden Berührung mit der Bühne fernhält, ist eigentlich opernfremd, muß es trotz allen Triumphen werden; denn sie zielt auf Innenwirkung, nicht auf Effekt, den sie aber erreicht. Das Schicksal macht nun gerade Meyerbeer zu ihrem Entdecker. Und der Impresario, der sie an Her Majesty's Theater brachte, sorgte für die wüsteste Reklame, die man bis dahin kannte. Alles Hin und Her, Kreuz und Quer zwischen Ja und Nein, endlich ein Kontraktbruch muß herhalten, um dort Spannung zur Raserei und die Preise ins Schwindelhafte zu treiben. Die Presse ist wie immer bei solchen Anlässen tollwütig. Man beginnt an der demütigen Einfachheit der Jenny Lind zu zweifeln. In Berlin aber bleibt diese Ueberzeugung unerschütterlich. Die Sängerin, für die Meyerbeer seine Vielka im »Feldlager von Schlesien« geschrieben hat, ist hier in Bellini, Donizetti, als Julia in Spontinis Vestalin, als Valentine in den Hugenotten zu einer Großmacht geworden, nimmt aber jede Huldigung als Überraschung hin. Kein glanzvolles Hofkonzert macht sie hochmütig.

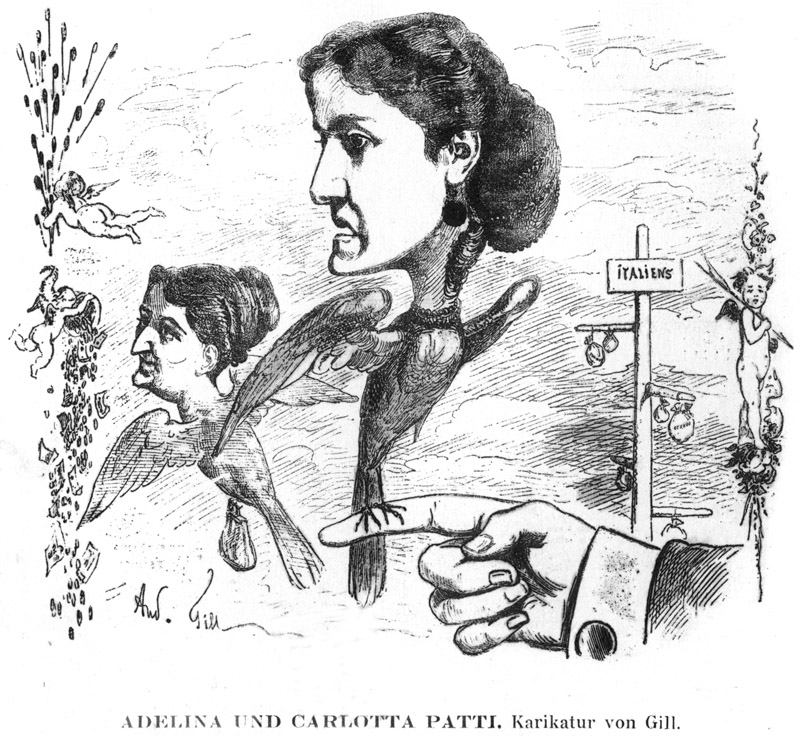

Adelina und Carlotta Patti, Karikatur von Gill

Sie hat Amerikareife, Barnum zieht sie 1850 jenseits des Wassers, während sie innerlich schon auf rauschende Theaterfeste verzichtet. Und dort, wo Webers Schüler, der Pianist Julius Benedikt sie begleitet, lernt sie endlich inmitten zirkushafter Schaustellung und fieberhafter Goldsammelarbeit in Otto Goldschmidt zu Boston den Mann kennen, der ihre Treue, Herzlichkeit, Mütterlichkeit verdient. Sie hat ihre Villa in England und freut sich der Musik am häuslichen Herd.

Die Freundin Felix Mendelssohns, längst schon dem Opernbetrieb entfremdet, ist dem deutschen und dem englischen Konzertleben verbunden. Hier, in Bach, Händel, im Volkslied ist sie vom Zwang einer Kunstgattung befreit, die sie als unecht empfindet. Ihre eingeborene Unsinnlichkeit, ihr Zug zur Innerlichkeit, ihr poesievolles Sichversenken in einfache Empfindung bewähren sich darin. 1887 starb sie in England.

Jenny Lind, Primadonna gegen ihre Natur, gegen ihren Willen in Berlin, Wien, London, Amerika vergöttert, ist Wahrzeichen des musikalischen Vormärz.

*

Amerika als Großmacht, die Virtuosen kapitalisiert: ein Ergebnis rascher Entwicklung. Die Erwerbsgier singender Frauen, Erbschaft des 18. Jahrhunderts, findet hier einen Kaufherrn, der Europa überbietet. Die Primadonna schien nur im Glanze der Aristokratie zu gedeihen. Siehe da! Auch die Plutokratie ist ihr lieb. Hier muß sich auch der Impresario zum Großunternehmer wandeln, der ein Netz von Verbindungen über die Erdteile spannt und alle Hilfsmittel der Reklame für sich ausnützt: Barnum und Ullmann sind die Vertreter des Typs, der nun in den kommenden Jahrzehnten riesenhaft fortwuchert. Bemächtigt sich aber der Unternehmer eines Talents wie Adelina Patti, dann bietet sich das merkwürdige Beispiel einer Wiederkunft des Alten im Geiste neuerer Verwertungstechnik.

Denn die Patti ist uritalienisches, nur nach dem Dollarlande verpflanztes Gewächs. Sie weiß nichts von der Wohlanständigkeit, die das deutsche und nordische Primadonnentum von der Wurzel entfernte. Epigonin zwar, trägt sie, nur abgeschwächt, gewisse Züge der Frauen, die das achtzehnte Jahrhundert in Aufruhr brachten. Man spürt den Abkömmling eines Mimenpaares: ein sizilianischer Tenor Salvatore Patti und die römische Vollblutsängerin Barilli haben ihre Art geschaffen. Denn Amerika hat nach jenen ersten Anfängen der Garciatruppe Heißhunger nach italienischer Oper. Der Italiener, einem eingewurzelten Erwerbstrieb folgend, wandert gern, zumal nach dem märchenhaften Goldland aus. Und hier bildet sich in dem Theaterkind Adelina, das von Madrid nach New York gekommen ist, ein sonderbarer italienisch-amerikanischer Mischcharakter: italienische Rasse und Laune amerikanisieren sich darin, daß sie alles an das Erraffen von Reichtümern setzen. Dazu kommt der natürliche Hang der Primadonna, in höfischem Glanz und fürstlicher Pracht zu leben. Das Fürstliche aber und das Höfische ist nicht in der parvenuhaften plutokratischen neuen, sondern in der traditionsreichen alten Welt zu finden. So wendet sich diese echte, nur in später Zeit geborene Primadonna nach Europa zurück, wo sie als Schloßherrin, vom Hofe gehätschelt, amerikanischen Reichtum in angenehmster Weise verwendet: rücksichtslos in ihrer Selbstsucht; aber auch, wenn diese gestillt ist, gern jener primadonnenhaften Neigung zum Manne nachgebend, die für eine rassige Opernsängerin mit ihrer Kunst verknüpft ist.

Denn diese bewegt sich urwüchsig, ganz wie es die große Vergangenheit will, in engstem Kreise: die Welt ist zunächst in der Bühne eingeschlossen. Sehr hübsch, wie das Kind beim Schein des Nachtlämpchens einen rot gefütterten Mantel des Vaters und einen Federhut der Mutter nimmt, um für Gesang und Aktion recht ausgestattet zu sein; und wie sie sich selbst Blumensträuße aus Zeitungsblättern als Beifallszeichen zuwirft. Sie erzählt das Hanslick, der ja für die romanische Oper ein feines Ohr und für diese Primadonna eine besondere Schwäche hatte. In diesem Gehirn ist nur Raum für das, was einer wahren Opernkomödiantin und einem raffinierten Angehörigen der Gattung Weib nottut. Dann aber gibt sie sich so hemmungslos, wie es einer Frau ihrer Art möglich ist. Nur die erotische Kurve zeigt Schwankungen, Lust und Laune durchkreuzen Grundsätze, sind nahe daran, das Gebot der Klugheit zu verletzen, machen aber da halt, wo das Geld in Gefahr ist.

Es ist ein für allemal gesagt, daß die Geburtsdaten der Primadonnen selten zutreffen. Die Patti hatte als das ihrige das Jahr 1843 festgesetzt. Man sieht sie schon als Siebenjährige, da der Impresario bankrott ist, gezwungen den Eltern zu helfen und als Konzertsängerin zu erscheinen: natürlich in der Ausrüstung der Koloraturarie, zu der sie sich eine Bühne hinzuphantasiert. Auf einer wirklichen steht sie schon 1859. Denn nun hat sie Menschen gefunden, die sie inszenieren: Moritz Strakosch ist ihr Schwager und ihr ganz zu Diensten; der Impresario der italienischen Oper Ullmann aber bereit, den Flug in die amerikanische Oeffentlichkeit zu erleichtern. Und nun wird die kleine, reizende, herzlose, liebenswürdige Adelina mit dem italienischen Erbteil von großen schwarzen Augen durch die Städte der Vereinigten Staaten geführt. Ihre nicht gewichtige, aber wohllautende und dem schlanken Körper entsprechende Stimme schwingt sich als Instrument eines echten Singvogels, der dem eigenen Klang wollüstig lauscht, tonrein in die Höhe. Der Singvogel hat seiner Leidenschaft schön zu singen, einen festen Grund gegeben: der Stiefbruder Barilli, der Schwager Strakosch sind längst bei einer Arbeit, die eine Ausnahmenatur ihnen zum Vergnügen macht, und die hinkende Schwester Carlotta, Klavierspielerin, lehrt sie auch diese Kunst, nicht ohne zu bedauern, daß ihr selbst der Geburtsfehler die Bühnenlaufbahn verschließt. Wer sollte auch die kleine Adelina als Lucia, als Sonnambula, als Rosina nicht beneiden!

1861 ist sie auf dem europäischen Festland. Dort beginnt die Stagione, auch in Deutschland heimisch zu werden. Denn wie soll man da, wo bereits die deutsche Oper, das Musikdrama auf dem Marsch ist, anders einen Begriff der italienischen Oper geben! Hier die deutsche Chor- und sinfonische, dort die italienische Belcantooper; Kampf der Vernunft und Mehrstimmigkeit gegen die bedenkenloseste Einstimmigkeit. Schon ist dem neuen Gewissen fast der ganze Rossini, viel Bellini, viel Donizetti zum Opfer gefallen. Verdi, mit neuer Sinnlichkeit, mit neuen dramatischen Höhepunkten, schickt sich an, sie alle zu entthronen. In dieser Zeit kann nur die Stagione, die etwas wie den alten Karneval nach Deutschland trägt und die italienische Oper in Reinkultur beleuchtet, die Sehnsucht der Liebhaber des reinen Tones erfüllen und zugleich eine Rückschau des Alten geben.

Man sieht also inmitten der Stagione in England und in Deutschland die eben erblühte Adelina Patti, die alle Zierlichkeiten des italienischen Spielplans mit der Zierlichkeit des Körpers und der Technik, mit der Liebenswürdigkeit, und Heiterkeit des Menschen herausstellt: ein Persönchen, das ihre Launen nie so weit treibt, den Takt oder die Noten zu mißachten. Auch sie hat Gewissen; ist also nicht-mehr die Primadonna alten Schlages, die selbstschöpferisch, improvisierend der Musik und dem Kapellmeister ein Schnippchen schlug. Auch in ihr dämmert, wenn sie die Zerline im Don Juan spielt, etwas von dem Zwange der harmonischen Unterlage auf. Und wie sie unermüdlich an ihrer Koloratur feilte, wollte sie auch dramatisch wachsen: ihre Traviata, ihre Gilda, ihre Leonore, ihre Aida sprachen von dem rastlosen Ehrgeiz einer Frau, die ihrer Natur spotten wollte und dann natürlich oft in ihre Darstellung etwas Zwiespältiges hineintrug. Das Beste an ihr blieb doch ein durch Arbeit zu immer höherer Leistung aufsteigender Instinkt, der durch den Gedanken einer sonst klug berechnenden, aber untiefen Frau im Ausdruck nur gestört werden konnte.

Aber als Primadonna, die ein letztes Aufleuchten verschwundener Pracht, verklungener Herrlichkeit gab, hatte sie indes alle Länder Europas und die Staaten der Union in unaufhörlichem Triumphzuge bereist, ihrer Geldgier mit nie gekannter Maßlosigkeit gefrönt, die Welt durch einen Reklameapparat sondergleichen in Spannung gehalten. London, Berlin, Wien, Paris beschäftigten sich drei Jahrzehnte lang mit den Ausgeburten eines kleinen Gehirns, in dem doch unbegrenzte Möglichkeiten der Primadonnenlaune steckten; dies alles in einem Jahrhundert, dessen ungemessene geistige Arbeit der Entgötterung der Welt galt. Die Naturwissenschaft mochte wiegen und wägen, die Geisteswissenschaften ihre Ergebnisse zur Begründung einer neuen Psychologie nützen: vor dem Seelchen einer Primadonna zerstob das alles. Aber wahrscheinlich hätte der Philosoph, der die Musik versüdlichen wollte, Nietzsche, auch dagegen nichts Ernstliches eingewandt.

Denn auch in dieser Epigonin des Primadonnentums war noch das Rätsel, das Irrationale, vor dem gerade die materialistische Welt sich neigte. Diese Patti, die den Glanz liebte, Cercle hielt, mit Fürstinnen auf gleichem Fuße verkehren wollte, verband sich zwar zunächst gerade darum mit einem echten Marquis de Caux, Stallmeister Napoleons III., geriet aber bald darauf in Streit mit ihrer Unberechenbarkeit, als sie einen unbedeutenden, kinderreichen deutschen Tenor Ernst Nikolas, genannt Nicolini, zu ihrem Geliebten erkor. Das »shocking« der Schloßherrin von Craig y Nos verstummte vor der Sehnsucht des Blutes. Sie traten zusammen auf und zeigten sich als Liebende der Welt. Er ward schließlich von ihr geheiratet und starb bald darauf. Aber die trauernde Witwe dankte keineswegs ab. Von der Höhe ihres Ruhmes und ihres Alters hielt sie Umschau und fand einen noch männlicheren Mann mit Titel in dem jungen, wohlgebauten schwedischen Masseur Baron Rolf Cederström, der sie ins Greisenalter führte.

Sie täuschte sich ewige Jugend vor. Ihre Stimme hatte sich, dank ihrer Technik, noch, bis in das neue Jahrhundert gerettet. Diese Zierkünstlerin hat gewiß mehr als alle anderen der nüchternen Gegenwart den Nimbus der Vergangenheit geschenkt.