|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist Zeit, sie an ihrem Ursprung aufzusuchen: in Rom. Dieses Rom des Barock webt an der neuen Kunst mit einer Inbrunst, die eine Epoche begründet; da wo Nord und Süditalien sich treffen, wird der florentiner Gedanke aufgenommen und phantasievolle Schönheit gewonnen. Die romanina, die kleine Römerin, versorgt lange Zeit hindurch die italienische Welt mit belcanto. Man züchtet Primadonnen. Aber in dem gleichen Augenblick ersteht ihr ein Wettbewerber: der Kastrat.

Man erinnert sich jener Merkwürdigkeit, die Casanova im ersten Bande seiner Erinnerungen erzählt: wie er zu Ancona in einem angeblichen Kastraten Bellino ein schönes Mädchen zu entdecken glaubt, wie er dem Geheimnis nachspürt und es schließlich zu höchster beiderseitiger Zufriedenheit enthüllt. Bellino ist in Teresa zurückverwandelt. Früher des verstorbenen Kastraten Salimbeni Schülerin und Geliebte, hatte sie ihrer Verkleidung zwar Beruf und Verdienst, aber auch Qualen zu danken, von denen sie nun der fröhliche Abate Casanova befreit. Teresa wird Sängerin in Neapel.

Dies alles geschieht ein Jahrhundert später, beleuchtet uns aber eine wenig veränderte Lage. Der Mann schlüpft in die Hülle der Frau, die Frau in die des Mannes. Papst Sixtus V. verbietet zuerst das Auftreten der Frauen im römischen Theater. Das führt zu dem seltsamsten Spiel hinter den Kulissen. Man erlebt einen Vulkanismus im Zusammenstoß der Geschlechter, der menschliche und künstlerische Entladungen hervorruft.

Bedenken wir: die Höhenlage der Menschenstimme ist zum Reich des Melodischen erklärt. Man achtet zwar auch den abgrundtiefen Baß, der das Unheimliche, das Dämonische, den Satan verkörpert. Aber dort oben in der erhabensten Region werden die Wege abgetastet, die zu Herz und Sinnen der Zuhörer führen. Wie sie verleidenschaftlichen, wie sie verfeinern? Den einzigen bisher bekannten künstlerischen Gesang, den Kirchengesang, hatten Knabenstimmen bedient. Sie mutierten. Da halfen Tenöre, die aber ihre Männlichkeit verleugneten und falsettierten. So war die Höhe gerettet. Die spanischen Falsettisten der päpstlichen Kapelle durften sich rühmen, diese erzwungene Lage koloratursicher zu meistern. Aber dies alles ist nur höchst entwickeltes Geschick: eine von tadelfreier Tonbildung beförderte Kehlkopfakrobatik ohne Farbe, ohne Ausdruck.

Nun räumt das werdende Barock dem betrachtenden Menschen in den Künsten plastischer Nachbildung die Herrschaft über das Objekt ein. In diesem Geiste wandelt sich das Werk. Der geschärfte Sinn für Licht und Schatten, für verschwimmende Farben, für Dämmertöne muß hier, in diesem Beieinander von Künsten, auch auf den Musiker überspringen. Auch in der Menschenstimme, dem vornehmsten Glied des Opernensembles, in dem die Effekte sich häufen, will die Nuance, das Halbdunkel nachklingen. Das Weib als Triebkraft des Einzelsanges ist entdeckt. Nun wird es die physiologischen Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Stimme, die es mit Leidenschaft ausspricht, durch Wissen und Uebung noch vertiefen, alle erotische Sehnsucht soll durch die in schönen und immer schöneren Klang umgesetzte Empfindungsnuance noch dringender ausströmen. So sitzt die junge Römerin in den Musikschulen zu Füßen anspruchsvoller maestri. Sie darf sich nicht Ruhe gönnen: solfeggiert nicht nur, sondern lernt Literatur und Theorie. Auf breitem, gesichertem Grunde soll sich ihre Kunst aufbauen. Das Ohr soll nur sich, nicht einem begleitenden Instrument vertrauen. Das Cembalo beherrscht sie natürlich. Die Mittellage wird gefestigt und von ihr aus die Strecke nach oben und unten abgetastet. Tagtäglich hat die romanina eine Stunde lang Unbequemstes zu singen. Das portamento, das crescendo, die abwechslungsreichste Farbengebung ist Frucht solcher Unterweisung. Aber, künftige Bühnensängerin, denke auch an das Auge des Beschauers: halte den Kopf hoch, richte den Blick aufwärts, öffne den Mund nur halb, bewege weder die Hüfte noch die Lippen, noch die Augenbrauen; gib deinem Gesicht den angenehmsten Ausdruck. Uebe es vor dem Spiegel. Dies die Vorschrift. Und an einem durch sein Echo berühmten Punkt außerhalb der Stadt kann die junge Römerin im Angesicht der Felsen die Klangwirkung ihrer Stimme selbst nachprüfen, wie sie auch den Gesang berühmter Sänger hören soll.

Aber ihre Leidenschaft wird gezügelt. Das römische Theater soll ihr versperrt bleiben. Und schon bevölkern die Bühne jene »musici«, in denen die Knabenstimme durch eine Operation verewigt ist. Am Ende des Cinquecento sind sie aufgetaucht und haben sich rasch vermehrt. Was der Orient und das antike Rom zu verächtlichen Zwecken mißbraucht hat, tritt hier in den Dienst des Erhabensten. Man weiß, wie die Kirche Entrüstung heuchelt, den ersten steinigt, der die Gewohnheit gesetzlich machen will, und doch gefällig dazu nickt. Die kinderreiche Plebs kennt und teilt die Leidenschaft für schöne Diskantstimmen, glaubt ein neues Mittel zum Gelderwerb gefunden zu haben und läßt nun Knaben scharenweise binden und vom Messer des Chirurgen verstümmeln. Die Ansteckung verbreitet sich rasch. Auch der Süden Deutschlands hält italienische Wundärzte zur Kastrierung armer Landeskinder. Was hilft es, daß durch Erfahrung erhärtet wird, Entmannung sichere noch nicht die schöne Stimme; der Kehlkopf sei zu entmannen, aber nicht umzuwandeln. Unter hundert Nieten ein Gewinn. Daher Abwanderung stimmarmer Kastraten in die Kirchen und Kapellen. Das Theater will nur Verheißungsvolles. Und die hohe sixtinische Kapelle, deren falsettierende Spanier sich zunächst gegen die neuen Halbmänner sträuben, weil sie sich bedroht fühlen, wird ihrer froh. Das unbärtige Wesen, also geschätzt, erhält den beschönigenden Ehrentitel: »Musico«.

Eben entfaltet sich die Primadonna, wächst auch ihr Zerrbild heran. Doch eines, das im günstigen Falle Wunder der Technik, Möglichkeiten des belcanto erschließt. Es war und ist Sitte, das System zu verdammen. Der Rückschauende aber, der die letzten Ausläufer des Kastratentums kennt, sieht hier seelische Merkwürdigkeiten von unschätzbarem Werte aufgedeckt. Der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Stimme offenbart sich in seltsamster Art.

Der verstümmelte Mann scheint seinen Geschlechtscharakter einzubüßen: er setzt Fett an, bekommt Busen und Hüften, mutiert nicht. Seine Intelligenz will sich verweiblichen, doch verkindlicht sich nur. Der Entmannte ist hemmungslos eitel bis zur Lächerlichkeit. Dies die Regel, die aber ihre Ausnahmen duldet. Gewiß ist: nicht alle Geschlechtscharaktere des Mannes sind beseitigt, nicht alle weiblichen erworben. Da ist der männliche Brustumfang, der einen ganz anderen Atem gestattet. Und auch die erotische Sehnsucht ist nicht überall ganz erstorben.

Nun singt dieser Halbmann. Seine Lunge beschwingt den Ton und gibt ihm eine Kraft, die sich scheinbar unermeßlich steigern läßt. Sein Sopran reicht an Umfang eine Oktave über den der Sängerinnen hinaus. Als Kontraalt ist er schon weniger auffällig. Und seine Kehlfertigkeit ist unbegrenzt. Lauscht aber dem Timbre, dem Klangcharakter seiner Stimme: da enthüllt sich, was von erotischer Sehnsucht geblieben ist. Meist bohrt sich ein durchdringender Klang ins Ohr: Hirnlosigkeit und Entmannung zugleich entfärbt ihn. Nur der Kehlkopf spielt, von maßloser Eitelkeit des soprano beflügelt, seine Trümpfe aus. Der seltenere Fall: das Erotische schweigt nicht. Das Hirn ist nicht verstummt. Und nun genießt man das Wunder einer Mischung männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere im schönen Gesang.

Die Bewegungen des Halbmannes auf der Bühne sind linkisch und ausdruckslos. Er hat nicht die Willenskraft des Mannes, nicht die Anmut der Frau. Doch in jenem seltenen Fall mitschwingender Sehnsucht, mitschwingender Denkfähigkeit kann sich Anmut und Ausdruckswert der Geste einfinden.

Und es geschieht dies: der »musico« wird Liebhaber, wird Held. Man weiß, daß er beides in Wahrheit nicht sein kann. Aber das Melodische an sich, das hier rein aufgefangen wird und in ungekannter Kunst ausströmt, läßt in phantasievollen Zuhörerinnen schon eine erste Täuschung aufkeimen: sie beginnen, an einen feurigen, glücklichen Liebhaber zu glauben. Schon schleudert er seine sieghafte Koloratur heraus. Erotische Sehnsucht bleibt spürbar. Der Klang beschönigt, wenn die Sinnlichkeit sich an der Zwitterhaftigkeit des Ausdrucks, an der gebrochenen Männlichkeit stoßen will. Bricht der Beifall los, dann haben erregte Sinne ihren starken Anteil daran. Verbrauchte Herzoginnen geben sich gefangen. Widernatürlichkeit des Genusses scheint ihnen neue Reize, »petites douceurs«, zu verheißen. Aber nicht nur sie huldigen dem berühmten Kastraten; jüngere Frauen noch erliegen körperlich dem Zauber der Kunst. Nichts bezeugt stärker die physische Einwirkung des sinnlichen Klanges auf den genießenden Menschen, von der Stendhal spricht, als dieser Triumph des belcanto über Vernunft und Instinkt, die beide auf das heftigste ablehnen. Natürlich lockt auch die Gefahrlosigkeit des Genusses: »Der Kastrat verdirbt mir die Figur nicht«, sagt die Dame von Welt. Die Männer freilich lassen sich von den Halbmännern nicht gern bezaubern, widersprechen dieser Menschengattung, verachten und höhnen sie. Wie aber, wenn der Kastrat zur schönen Frau wird! Es ist ja sein eigentlichster Beruf. Dann kann die Täuschung vollkommen werden. Der Mann verliebt sich in den Halbmann. Die schuldige Kirche wettert gegen Sodom.

Auch die Männer zwingt in die Knie der Kastrat Ritter Vittorio Loreto. Er entfesselt Rasereien der Begeisterung. »Wie viele«, ruft Erythräus in seiner Pinacotheca aus, »gab es, die vor übermäßiger Lust, als wäre eine Brust dafür zu eng, sich das Gewand lösten, um ihr gewissermaßen einen Ausweg zu verschaffen, und offen gestanden, sie seien nicht fähig, sie zu ertragen!« Er wird mit Lorbeer geschmückt und mit Geschenken überhäuft. Nicht Regen, nicht Sturm, nicht schlechte Wege halten die Leute von der Kapelle der Congregation der Oratorii fern, wo er sich zuweilen während des Winters in Rom hören läßt. Florenz, der Hof Cosimos reicht ihn sich herum, aber der Kardinal Ludovisi rettet ihn für Rom zurück, macht ihn zu seinem Hausvirtuosen und hütet ihn eifersüchtig vor Plebejerohren. Er gehört zur sixtinischen Kapelle. Aber die Kirche ist Schauplatz koloraturfroher Weltlichkeit geworden, und die Nonnen rächen sich durch sinnlichsten Gesang, der wie Werberuf klingt, für das ihnen versagte Theater. Unserem Ritter Vittorio Loreto hat sein Kastratentum weder den Verstand gekürzt, noch die Phantasie ausgedörrt, noch die Weltlust getrübt. Er steuert zum Schaffen seiner Zeit bei und wird im Vortrag schöpferisch: mit klarster Einsicht in das Wesen der Musik und seiner Partie verknüpft er eine Glut der Empfindung, die der Stimme stärkste Ausdrucksgewalt gibt. Er ist ein Meister getragenen wie ausgezierten Stils und der Nuance. Und in alledem gärt verhaltene erotische Sehnsucht. Schon wirkt solche Kunst ihre Wunder. Ritter Vittorio Loreto erobert mit einem nächtlichen Ständchen eine junge Frau, die er aber angeblich den Nachstellungen ihrer Verwandten entzieht und ihrem entfernten Mann zuführt.

Diesem Stolz des ersten Kastratentums reiht sich Baldassarre Ferri aus Perugia an, der den Geschichtsschreiber Angiolini Buontempi aus dem Häuschen bringt: unbeweglich wie eine Statue läßt er seine Triller und Läufe abrollen, die Triller schier unendlich, die Passagen auch in der Chromatik unfehlbar, ein Riese an Atem. Der neue Amphion, Arion, Orpheus, Phönix der Schwäne und der Sänger, Sirene von Perugia sind seine Ehrentitel. Die Frauen sind trunken. Rom, Wien, Polen feiern ihn; Königin Christine rüstet ein eigenes Schiff aus, um ihn nach Schweden einzuholen. Aber schon Giovanni Francesco Grossi aus Pescia, mit dem Theaternamen »Siface«, Virtuose des Herzogs von Modena und einst Käpellsänger Jacobs II. von England, an dem man Stimme und Ausdruck in Ernst und Komik rühmt, aber auch die lächerlichste Selbstüberhebung bemerkt, muß seinen Hang zu Abenteuern schwer büßen: er hat sich an der Schwester des Marchese Marsili vergriffen, wird von gedungenen Mördern auf dem Wege zwischen Modena und Bologna angefallen und endet kläglich mit gespaltenem Schädel.

Man glaube aber nicht, daß durch den Mitbewerb der Kastraten die werdende Primadonna entthront sei. In dieser mit Sinnlichkeit geladenen Atmosphäre Roms bleibt sie doch die heimliche Herrscherin. Sie neidet dem Halbmann seinen Ruhm nicht. Gewiß: nachdem sie das neue Musikdrama geweiht hat, scheint er ihr die Palme zu entreißen. Aber lernt sie nicht von ihm? Zeigt er ihr nicht, wie weit sich Ziergesang steigern läßt? Seltsam fürwahr, daß gerade in diesem Rom, das Virtuosinnen züchtet, der Frau der Zugang zur Bühne gesperrt, die Probe aufs Können verwehrt sein soll. Aber erstens: man drückt auch zuweilen ein Auge zu. Und dann: der Reiz des Verbotenen wächst. In der halben Oeffentlichkeit der Privathäuser, in der Heimlichkeit, im Halbdunkel darf die Primadonna ihre Trümpfe ausspielen. Die Tugendheuchelei belohnt sich. Man darf als Dame erscheinen und doch unter dem Mantel der Kunst alle Freuden der Ungebundenheit auskosten.

Die Kardinäle sind freundliche Helfer, wo Päpste mürrisch versagen, weil sie ihre karnevalistisch gesinnten Römerinnen kennen. Kardinal Borghese hat seine Lucrezia, Kardinal Montalto seine Ippolita. Die Hausakademien wissen von ihren glänzenden Künsten zu erzählen. Donna Olympia, Aristokratin, pflegt die Komödie und versammelt eine gewählte Oeffentlichkeit in ihrem Hause. Kardinal Rospigliosi, der Hausdichter des Teatro Barberini, wo das Musikdrama seine fruchtbarsten Gehversuche macht, ist schon kühner: er gibt Rom das erste feste öffentliche Theater von Tor di Nona, wo verschwiegene Logen Karnevalsgenüsse begünstigen. Dieser Rospigliosi verrät seine entzündliche Seele in einem Sonett zu Ehren einer Sängerin; just der Tochter jener Adriana, die uns in Mantua grüßte: Leonora Baroni heißt sie, dolce Sirena dei cori wird sie hier genannt. Das einstige Wunderkind ist zur Schönheit und Künstlerin herangewachsen, die ihre Mutter überstrahlt. Sie hat römische Luft eingesogen und ist darum schon einige Stufen höher gestiegen: singt zur Laute, spielt die Viola, wird auf der Bühne bejubelt. Auf welcher? Etwa auf der des Teatro Barberini? Dort soll sie Milton kennen gelernt und sich das Motiv für das Epigramm »ad Leonoram Romae canentem« geholt haben. So daß also wirklich Frauen dort zu hören waren? Auch Giulio Mazzarino, französischer Gesandter in Rom, hat ein Auge auf sie. Kaum ist er Minister, bietet er seiner Herrin und Gönnerin Anne d'Autriche Rossi's »Orfeo«, führt so zum ersten Male 1646 italienische Oper und mit ihr die gefeierte Leonora neben dem Kastraten Melani nach Frankreich. Ganz ohne Dornen ist Leonoras Weg nicht geblieben. Nicht ungestraft wird eine Primadonna, Tochter einer berühmten Mutter, beharrlich angesungen. Die Schwestern Lolli waren neidisch und bewarfen beide mit Schmutz. Adriana ist in Neapel gestorben.

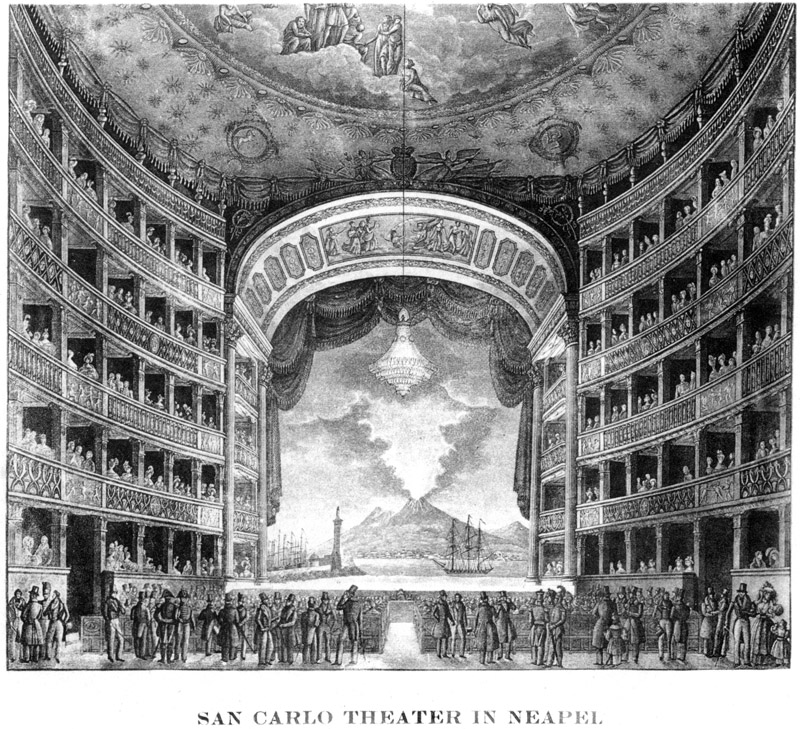

San-Carlo-Theater in Neapel

Das Theaterverbot für Primadonnen zeitigt noch andere Früchte: Frauen, die in Männerkleidung schlüpfen, ist ein Kardinal Lancelotti eifrig zur Hand. »Eure Eminenz hat viel Uebung in der Kunst, jungen Männern die Hosen anzuziehen«, wird ihm zugerufen.

Der auf anderer Warte stehende Rospigliosi wird als Clemens IX. Papst und verleugnet seine Dichtervergangenheit nicht. Leider stirbt er zu früh, um sein Werk zu vollenden. Aber unzweifelhaft ist dies: in jenem von ihm begründeten Tor di Nona sangen 1673 Frauen. Königin Christine von Schweden, langjähriger Gast in Rom, Bekämpferin des Muckergeistes, führte sie ein »… sa Majesté y fit introduire de belles chanteuses qui charmaient les oreilles par la douceur de leurs voix et les yeux par les agréments de leurs personnes«.

Ein kurzer Augenblick der Erleuchtung. Dann wieder Dunkel, das sich während des Settecento nicht lichtet. Aber auf dem heißen Boden Roms ist gewachsen, was die künftige Oper trägt: prima donna und primo uomo. Wie werden Natur und Widernatur in höherem Sinn schöpferisch werden? Sie sind auf den unbegrenzten Empfindungsaustausch angewiesen, sie brauchen eine Oeffentlichkeit, die in Rom vor der Macht der Kirche zu verstummen hat. Man erstickt vor Schwüle, die sich nicht entladen kann.