|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auch dem Norddeutschen ist in der Oper ein Sieg beschieden. Es ist ihm gegönnt, das Wienerische gerade da zu schlagen, wo das Drama in der Musik Wirklichkeit werden soll.

Der »Leonore« des Jahres 1805 hatte eine Wiener Primadonna ihren Vollklang geliehen: Anna Milder-Hauptmann, Frau mit einer Riesenstimme und mit einer Bürgerseele. Wohlbeleibt, majestätisch, nervenlos arbeitete sie auf materielle Höhepunkte hin. Sie hatte dem Werk viel gegeben, aber nicht sein Wesen erfühlt. Beethoven ehrte sie, fügte sich ihren Launen; wußte aber nicht, daß sie das Schicksal seiner einzigen Oper zu werden drohte, die in der Tat in ihrem unterirdischen Feuer fortglühte, ohne zu zünden. Die Milder tauchte von 1812 ab in Berlin auf und setzte sich so in der Stadt fest, die für ihre Art geschaffen schien. Klassizistisch gestimmt, entnahm sie den Museen ihre statuenhafte Haltung und wurde die Sängerin, die der preußischen Residenz Gluck zurückgab und Spontini schenkte: jenen in seinen Gipfeln, doch ohne Linie, diesen aber so wirksam, daß sie dem Generalmusikdirektor unentbehrlich wurde.

Beethovens Oper aber rettete 1822 in Wien die Hamburgerin Wilhelmine Schröder. Unter den Augen des tauben Meisters, der, in seinen Mantel gehüllt, von der schauenden Welt ringsum geschieden, in dieser mimischen Offenbarung Fleisch und Blut seines Werkes auferstehen sah. Da stand ein Weib, das in der Mannestracht nur sein Menschentum schrankenlos ausleben wollte, ganz Hingabe und ganz Sinnlichkeit. War diese blasse, blonde, junge Frau mit dem üppigen Haar und den tiefen leidenschaftlichen Augen, die ihre Männerkleidung in Freiheit und Zwanglosigkeit trug, die Leonore, die er geahnt hatte? Kein Zweifel: sie litt und zeigte dem Leidenden Mitleid und Rührung. Aber war nicht in dem Weib, das dem Gatten zustrebte, mehr als die aufopfernde Treue zu spüren, die Wahrzeichen seines Werkes ist? Schrie da nicht etwas heraus und dem Manne entgegen, was sein, Beethovens, glimmendes, ungebändigtes, nie gesättigtes Triebleben aufrührte?

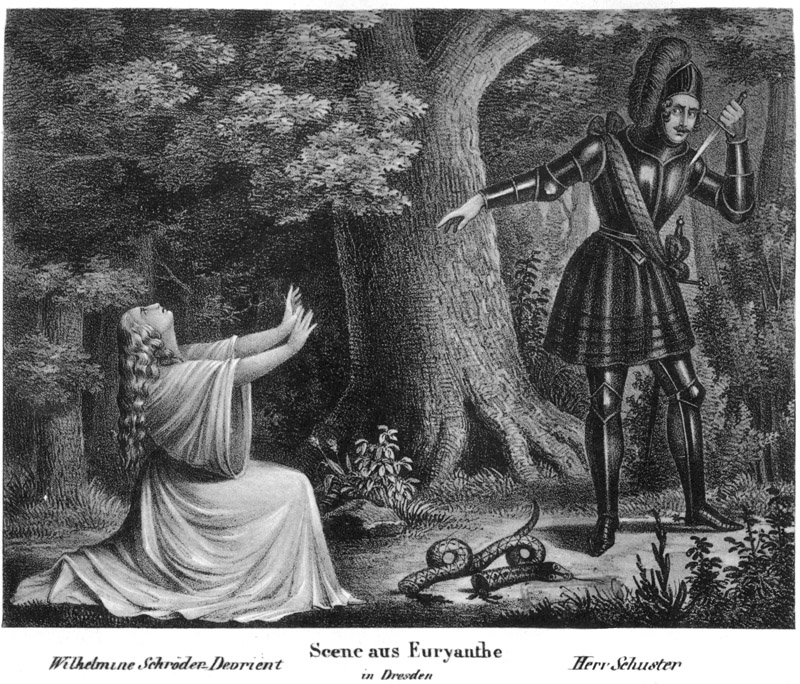

Szene aus Euryanthe in Dresden mit Wilhelmine Schröder-Devrient in der Titelrolle

So sprach der Dämon zum Dämon. Und Wilhelmine Schröder schuf dem »Fidelio« eine neue Aera. Das konnte nur eine Frau, die das deutsche Ethos mit ihrem Blut fühlte, die sich gab und vergaß. Durch den Rausch zur dramatischen Musik; von ihr zum Rausch zurück. Ein Volleben als Mittel der Kunst; und Vollkunst als Mittel des Lebens. So etwa läßt sich die Art dieser wahrhaft einzigen Frau umschreiben, die das Höchste für die deutsche Opernsängerin Erreichbare gab, weil sie scheinbar Widerspruchsvolles in nie gesehenem Grade und in vorbildlicher Weise zusammenfaßte.

Hier tritt Animalisches und Geistiges in einer Künstlerin zur überwältigenden Leistung zusammen. Das Erotische, das sich zu vergeistigen begann, wendet sich zum niederen Triebhaften zurück, wird zum Brunstschrei; und das Geistige ist in seinem Drang nach Verinnerlichung so durchaus persönlich, daß es von der wühlenden Erotik nur in das Bett der Sinnlichkeit gelenkt werden muß, um hinreißend zu werden. In Wilhelmine Schröder erlebt das Primadonnenhafte eine neue Wendung. Keine italienische Primadonna, so erotisch sie auch sein mochte, gab sich doch gleich fessel- und selbstlos hin. Immer wieder mahnte der Egoismus zu Vorsicht und Maß. Die Geldgier dämmte den Trieb ein. Nur in der Deutschen Elisabeth Mara-Schmehling war trotz allem Primadonnentum Selbstvergessenheit zu spüren. Aber in die italienische Zeit hineingeboren, fand sie ihre Richtung nicht. Wilhelmine Schröder steht im Beginn der deutschen Oper. Sie kommt aus dem Volke, hat Mimusblut, ist der Urtriebe voll, die im Volksstück gärten und ausbrachen. Echtdeutsch will sie nicht sich ausspielen, sondern sich ausleben und auswirken. So befruchtet das Leben die Kunst. Aber die Höhe wird teuer erkauft. Das Leben verblutet schließlich an der Kunst.

»Ihre Donna Anna, Desdemona, Semiramis, ihr Tancred und vor allem ihre Medea waren ewige Gestalten«; so sprach Wilhelmine Schröder von Giuditta Pasta. Ein Genius huldigte dem anderen. In Beiden war Glut, die zu klassischer Vollendung drängte. Aber Natur und Weg, die in beiden so gleich scheinen, sind doch voneinander verschieden. Die Pasta wollte das Drama durch die Musik; Wilhelmine Schröder kam vom Schauspiel und erraffte die Musik als das Mittel, das Drama auf höchst persönliche Art zu vollenden. Jene ging schrittweise vorwärts, bildete ein ungefüges Instrument zum Ausdrucksmittel ihres dramatischen Gedankens und erreichte Geschlossenheit. In dieser war, vom Erotischen beflügelt, eine übermäßige Leidenschaft zu handeln. Aber das Dionysische brauchte die Musik, ergriff den Klang, tyrannisierte ihn, zerbrach ihn endlich. Und so geschieht es, daß die größte deutsche Sängerin zugleich jene ist, die den Zwiespalt von Wort und Ton zuerst vor die Sinne rückt. »Aber nicht nur dieses Beispiel, sondern alle meine Kenntnis von der Natur des mimischen Wesens verdanke ich dieser großen Frau; und durch diese Belehrung ist es mir eben auch gestattet, als den Grundzug dieses Wesens die Wahrhaftigkeit aufzustellen.« Also Richard Wagner. Und: »Die nur entfernte Beziehung zu dieser wunderbaren Frau traf mich wie ein elektrischer Schlag.« Man sieht, wie sie den schöpferischen Menschen an der entscheidenden Stelle berührt. Die überschäumende Kraft einer genialen Darstellerin förderte seinen Gedanken ans Licht. Aber diese Kraft, damals in der Vollreife, zehrte sich auf. Der Wagnersche Gedanke, aus eigener Triebkraft keimend und von der fremden genährt, verlor den fruchtbaren Boden solcher mimischer Kunst. Er breitete sich aus, sättigte sich am Intellektuellen, systematisierte sich. Es fanden sich anregende Frauen, aber nie mehr eine, die wahrhaft mitschöpferisch tätig war. Dem Genie, das den Beginn des Wagnerschen Werkes erleuchtete, folgten singende Frauen, die das Bürgerliche in die Musikbühne trugen. Das Musikdrama selbst schob ihnen, die nicht Primadonnen sein durften, den Ehrentitel »Persönlichkeit« zu.

Wilhelmine Schröder aber ist trotz alledem eine echte Primadonna und spottet ihrer aller. 1806 als Tochter der genialen Sophie Bürger und des Baritons Friedrich Schröder geboren, hat sie Bühnenblut geerbt. Das Schicksal, der Beruf der Mutter führt sie nach Wien. Es ist selbstverständlich, daß auch sie nur in solcher Luft atmen kann. Man gibt ihr alle Grundlagen darstellender Kunst. Der Körper gewinnt in der Zucht des Balletmeisters jene Geschmeidigkeit, Sicherheit, edle Haltung, die dem Mimischen Möglichkeiten erschließt. Der Tanz, die stärkste Lust der Sinne, weist sie zugleich auf die Musik, deren Rhythmus ihren Gliedern Schwung und Ziel leiht. So tritt sie als Ballettänzerin auf. Aber bald hat sie auch, mit dem Beispiel der Mutter vor Augen, als Schauspielerin die Bühne der Hofburg betreten. Da ist nichts von Schüchternheit einer Opernsängerin. Erregung ja, aber nur eine, die sie in ungeheure Spannungen hineintreibt. Die Ophelia ist zwingend. Aber sie hat die Stimme in sich entdeckt, sie fühlt Musik in sich. Rasch wird ihr sinnlich dunkler Sopran in die Zucht des Meisters Mozatti genommen. Die Schauspielerin hat alle Ausdrucksfähigkeit. Es drängt sie, den Ausdruck auf die Spitze zu treiben. Der Gesang soll ihr das Mittel sein, sich im Rausch auszugeben, durch den Rausch das Letzte auszusprechen, wenn die Darstellung leidenschaftlich Kern und Sinn der Situation gepackt hat. Dann wird, wenn das Wort versagt, der Ton eintreten. Und es werden beide sich so ablösen und, wenn sie sich paaren, so eng umschlingen, daß kein Rest bleibt. Kein Rest? Es ist nicht Zeit zu verlieren. Das Blut, die Reife der Darstellerin duldet keinen Aufschub. Die Gesangslehre kann nur flüchtig, die Tonbildung nur unvollkommen sein. Schadet nichts. Die Natur wird es schaffen. Und in der Tat war, als Wilhelmine Schröder 1821 die Pamina in der »Zauberflöte« sang, der Erfolg unbestritten. Eine ganz neue Art Bühnensängerin sprach zu Augen und Ohren des Publikums. Frische, Leidenschaft, Tonreinheit zeigten sich im Brennspiegel des Persönlichen. Als Maria in Gretrys Blaubart, als Emmeline in der volkstümlichen Schweizerfamilie, und endlich als Agathe im Freischütz, wo sie Weber wie kurz darauf Beethoven zum schöpferischen Bewußtsein seiner selbst führt, bestätigen die blutjunge Persönlichkeit. Der Wurf ist da, die Welt wird sie begehren.

Kurz darauf aber greift das Erotische als Verhängnis in ihr Leben ein. Denn was ihre Leonore so aller Bühnenkonvention entrückte, das in ihr ausgesprochene Bekenntnis, daß sie sich in völliger Treue und Selbstvergessenheit hingeben und doch wiederum dieses höchste Ethos in den Sinnenrausch auflösen wolle, kennzeichnet ihr erotisches Dasein. Alles in ihr ist unbedingt. Sie will ihr Triebleben nicht fesseln, nicht durch irgend eine Rücksicht einengen. Ihre Sinne lassen sie dem großen Schauspieler Carl Devrient entgegenrasen. Sie glaubt, in ihm den Funken entdeckt zu haben, an dem sie sich selbst wieder entzünden will. Nun ist sie völlig naiv, völlig Instinktmensch. Sie erlebt, wie es nicht anders sein kann, eine erste Enttäuschung. Denn nie wird sie bei ihrem Liebespartner die gleiche Selbstvergessenheit wie in sich finden. Ihre Superlative Weiblichkeit, empfängnisgierig im höchsten Sinne, braucht Zeit, diese erste Enttäuschung, die ihr von der Uebersättigung des anderen bereitet wird, zu überwinden. Ist das geschehen, dann rächt sich ihre weibliche Natur ebenso unbedingt, wie sie sich vorher hingab. Dann lebt sie sich, vom Brunstschrei getrieben, auf der Gasse aus und gerät an einen Mann, der dem niedersten Instinkt schmeichelt. Hochstaplerisch weiß der heruntergekommene sächsische Offizier von Döring ihre Hingabe auszunutzen, kettet sie als Ausbeutungsgegenstand an sich, und sie, blind, sperrt sich gegen jede bessere Einsicht, die man ihr aufdrängen will, unterschreibt einen Ehevertrag, der sie ausraubt und zur Sklavin eines Unwürdigen macht. Sie ist in den Vierzigern und hat erschütternde Tragödien erlebt. Immer wieder sehnt sie sich nach Wärme und doch auch wieder fiebernd nach dem großen Augenblick zusammenklingender Leidenschaft. Nun ist sie aber körperlich geschädigt, hat das Teuflische in ihrem Partner erkannt und nähert sich der Stunde, da ihre Hingabe sich in anderer unsinnlicherer Form äußert. Da begegnet ihr der livländische Rittergutsbesitzer Heinrich von Bock und darf nun alle unberührten Werte dieser Frauenseele auskosten.

Ein Weib, das trotz allen Enttäuschungen des erotischen Wahns immer wieder ein Zentrum sucht: dies der Hintergrund der großen Kunst der Wilhelmine Schröder-Devrient. Auch der lärmendste Triumph der Künstlerin läßt den Schrei dieser Natur nicht verstummen. Und aus ewiger Sehnsucht, aus wechselnder Tragik fließt ihre Kunst, die alle Ueberlegung dieser klugen Frau aufsaugt und zu einem Selbstvergessenheitsrausch der schauenden Seele wird. Aber der Mensch in ihr bleibt frei. Er hat die Freiheit des Humors. Ihre Spannungen wirken Entspannungen. Tragik löst sich in Lachen auf. Ihre Mitspieler wissen von den drolligen, ja, ganz unfaßbaren Alltagseinfällen zu erzählen, durch die sie sich selbst nach dem ungebändigtesten Ausbruch der Leidenschaft entlastet. Richard Wagner berichtet davon in der ihrem Andenken gewidmeten Abhandlung »Ueber Schauspieler und Sänger«. Und das urwüchsige Mitglied des Standes der Unehrlichen liebt die derbe Zote, die sie den Herren in aller Natürlichkeit vorsetzt. Geistreich, klug, scharfsinnig prägt sie Worte, die einer Sophie Arnould würdig sind. Nur derber. Kurz: ist vor, hinter den Kulissen, im Leben immer die gleiche, rückhaltlose Frau aus einem Guß.

Es geht trotz alledem ein tiefer Riß wie durch das Dasein auch durch die Kunst der Wilhelmine Schröder-Devrient. Die Primadonna und die größte dramatische Operndarstellerin ihrer Zeit bekämpfen sich in ihr. Ja, ihre Zeit selbst trägt den Zwiespalt in ihre Kunst.

Diese Frau kennt, anders als die Primadonna, nicht das eitle Sichherausheben aus dem Opernensemble. Wie sie eine echte, amüsante Kollegin ist und die Berührung auch mit der Gewöhnlichkeit nicht scheut, so fordert sie von ihren Mitspielern ein vollkommenes Eingehen auf ihre darstellerische Absicht, ein Hingerissensein von der Situation; verlangt, daß der Partner ihr Stichwort, Stimmung, Phrase entgegenbringt; entrüstet sich über die Hölzernheit von Tenören und die Leblosigkeit von Primadonnen; reißt unbeteiligte Menschen auf der Bühne mit Gewalt aus ihrer Alltäglichkeit heraus. Da ist der berühmte Heldentenor Tichatschek, der auf dem Zettel vorgibt, Raoul, ihr Geliebter zu sein, aber nichts weiter tut, als eine notdürftig eingelernte Cantilene mit Glanz hinzulegen: Valentine ruft ihn ganz laut und zwingt ihn, mindestens für Augenblicke, sich ihr zu nähern. Die Künstlerin wird auf harte Proben gestellt. Sie faßt als Desdemona, auf den Knien liegend, in ihrer flehentlichen Bitte an den Vater, sie nicht zu verstoßen, den Saum seines Gewandes: der Bassist erschrickt darüber so, daß er zurückweicht. Das Publikum lacht, aber nichts kann den Ernst der Desdemona erschüttern. So bleibt sie auch für Wagner gerade da eindrucksvoll, wo die Musik scheinbar jeden dramatischen Anteil des Sängers ausschließt, wie etwa im letzten Finale des Freischütz, das die herkömmliche Lösung bringt: Agathe nur drückt im stummen Spiel alle Uebergänge von Schreck zur Qual, von dieser zur Hoffnung aus und geleitet Max mit einem Blick, in dem die Widerspruch vollsten Empfindungen sich mischen, hinaus. Aber unvergeßlich, bestimmend für sein ganzes Schaffen wird 1834 dem jungen Kapellmeister Richard Wagner in Leipzig die Schröder-Devrient als Romeo. In Bellinis »Montecchi und Capuletti«, dessen Opernsujet dürftig und dessen Musik ihm hinterher oberflächlich erscheint, wächst »das ganz unvergleichliche dramatische Talent dieser Frau, die ganz unnachahmliche Harmonie und die individuelle Charakteristik ihrer Darstellung« weit über den Wert des Werkes hinaus. Gerade der stürmisch liebende und klagende Romeo aber konnte einmal in Breslau aus allen Himmeln fallen, als er in der Grabszene von der eingesargten Julia im Flüsterton gemahnt wurde, ihr das Kleid nicht zu zerdrücken.

Fanny Elsler

Und hier sind wir bei der Vorliebe der Künstlerin für Männerrollen, die ihrem erotischen Tatendrang entsprechen. Dem Adriano, dem Fidelio und anderen hätte sie gern die Rolle des Don Juan angereiht und sie mit dämonischer Leidenschaft erfüllt. Denn die Frau in ihr hatte ja ein Riesenmaß, das über die Partie hinausgriff; ihre Weiblichkeit, die sich im Ausdruck so unerhört steigern konnte, und ihre Energie, die sie eben steigerte, prallten zusammen und ergaben das Außerordentliche ihrer Kunst. Wie sie weinend zusammensank und sich wieder majestätisch aufreckte, wie sie sich ohne Rest hingab und dann wieder stolz forderte, wurde sie eine Darstellerin von antiker Größe.

So schien sie wirklich von der Heerstraße des Primadonnentums abzubiegen. Aber ihre Zeit und ihr Spielplan wiesen ihr den Weg des Internationalismus. Im zweiten Jahrzehnt ihrer Opernlaufbahn geht sie nach Paris, spricht bei diesem Anlaß in Weimar vor und ist im Banne des alten Goethe, dem sie Schuberts »Erlkönig« wie ein von Gespenstern bevölkertes Nachtstück vorführt und zum ersten Male naherückt. In Paris aber 1831/32 ist sie voll ihrer Sendung als Vertreterin der deutschen Kunst. Wenn sie in der italienischen Oper mänadengleich ihr schönes Haar löste, dann mag das Staunen über dieses Phänomen, das sich mit der unerhörten Kraft des Ausdrucks über allen Belcanto hinwegzusetzen wagte, jedes Mißbehagen verscheucht haben. War das doch keineswegs der cri, mit dem früher die fille de l'opéra sich selbst aus der Langeweile weckte. Man spürte eine Echtheit, die in Paris heimisch zu machen der Malibran bestimmt war; freilich wie anders geartet, wie durchaus romanisch war die Tochter Garcias, die immer noch Musik, Gesang als zeugende Kraft in sich fühlte und niemals erotisch so ausarten konnte wie die Schröder-Devrient!

Diese aber war inmitten ihrer Triumphe unzufrieden. Ihr Musikohr hörte den eigenen Klang, verglich ihn mit dem der anderen Sängerinnen und machte sie für die Zukunft ihrer Stimme, für ihre Ausdrucksmöglichkeiten fürchten. Sie geht über den Kanal, erscheint mit mäßigem Kontrakt im Londoner Kingstheater und gewinnt dem Deutschen einen völligen Sieg über die Italiener. Die Leonore erschließt auch hier den Sinn des Fidelio. Man war erschüttert, wenn sie an entscheidenden Stellen, so bei dem Worte »tot« Pizarro, den sie mit der Waffe bedroht, im Sprechton andonnerte. Man hatte Aehnliches nicht für möglich gehalten. Aber die Sängerin blieb unzufrieden und feilte nach ihrer Rückkehr unter dem ausgezeichneten Gesangsmeister Johannes Miksch an ihrer schadhaften, gefährdeten Stimme. Diese gewann mehr Rundung und Festigkeit. London hörte sie auch im Covent Garden. Aber um jene Zeit waren die Tanzköniginnen Marie Taglioni und Fanny Elsler selbstherrlich; keine Pasta, keine Cinti und kein Tenor konnte von ihnen ablenken. Schließlich, die Malibran war eben gestorben, trat sie noch einmal vor das Londoner Publikum, ergriff, brach aber zusammen: Symptom des Niederganges.

Im folgenden Jahrzehnt wird die Primadonna mehr und mehr von der dramatischen Sängerin abgelöst. Aber diese Wandlung vollzieht sich gerade dann, als sie mit gebrochenen Ausdrucksmitteln schafft. Gebrochen ihr Körper, gebrochen ihre Stimme, glühend nur noch der Wunsch in ihr zu wirken. Denn ohne den Beifall des Publikums kann sie nicht leben. Nun will sie mit ihren Flammen sparen, die Kunst mehr vom Leben scheiden. Die ihres Könnens bewußte Frau, die sich immer verzehrte, wird geneigt, Effekt mit Wirkung zu verwechseln, in die Routine der Uebertreibung zu verfallen, den Sprechton an die Stelle des Gesangstones zu setzen. Begreiflich, daß nun ein Berlioz ihr Unnatur vorwirft. In diesen Jahren tritt ihr der eben von Werk zu Werk schreitende Wagner näher. Er findet sie groß als Adriano, dankt ihrer mit genialer schöpferischer Vollendung durchgeführten Senta, daß der fliegende Holländer nicht ganz unverstanden blieb, ist aber von der Venus im Tannhäuser offenbar enttäuscht. Es ist ja dieselbe Frau nicht mehr, die einst mit glühenden Sinnen zu glühenden Sinnen sprach. »Ihr etwas mütterlich gewordenes Aeußeres« hat ja schon der Illusion der jüngsten Vestalin geschadet, als sie weder dem nach Dresden geladenen Spontini 1844 in seiner Oper lebensvolle Erinnerung zu wecken noch das Publikum für sich zu gewinnen weiß. Denn sie wird beschattet von Wagners siebzehnjähriger Nichte Johanna Wagner, die Jugendfrische der Stimme und Kraft des theatralischen Tons als echte Werte ausspielt. Zuletzt lockte die Schröder-Devrient die marmorne Schönheit Glucks, und in der aulidischen Iphigenie suchte sie den Stil zu finden, der sich der Kultur erschließt.

Aber ihr Feuer glühte noch. Wie sie noch längst nicht daran dachte, als Frau abzudanken, sondern Jünglinge und Greise, oft mit beschämendem Erfolg, an sich zu ziehen strebte, wollte sie ihren Freiheitsdrang auch als Kind des Volkes nicht zügeln. Gegen alle Primadonnentradition achtet sie die höchsten Herrschaften nicht, ist unempfänglich für den Prunk, mit dem Leere und Hirnlosigkeit sich umgibt; und fühlte sich erhaben, als sie sich, am Hofe zu London singend, von der Gesellschaft durch eine seidene Schnur getrennt sah. Demokratin, rücksichtslos in Wort, Ton und Ausdruck, freigebig gegen ihre Volksgenossen, hielt sie auch wie Wagner 1848/49 offen zur Revolution. Man ließ es sie später fühlen, verhaftete sie gar, gab sie aber auf Befehl des Königs frei.

Auch die dramatische Sängerin wollte auf Publikum nicht verzichten. Der Konzertgesang scheint ihr Erfolg zu verheißen. Schubert, Schumann, Beethovens Adelaide, die sie inbrünstig empfindet, sollen sich neu gestalten. Man hört sie noch 1856 in Berlin als Frau von Bock an der Seite Julius Stockhausens: die letzte Stimmkultur und Innerlichkeit eines Meisters wirkt im Bunde mit dramatischer Kunst, die ihren Ausdruck allen Hemmungen einer nie ganz ausgebildeten und nun brüchigen Stimme zum Trotz erzwingt. Hier ist das erste und stärkste Beispiel eines Pseudo-Konzertgesanges, der bis in die jüngste Zeit hinauf seine Ausläufer hat. 1860 starb sie, treu gepflegt, in Coburg.

Primadonna und doch keine, zeigt sie wider Willen die Gebrechen der typischen Wagnersängerin. Sie ist es nicht, konnte es in Ihrer Hochblüte nicht sein, wehrte sich schon in den Jahren ihres Abstiegs gegen den Geist des werdenden Musikdramas, das seinen sinnlichen Ursprung vergißt und in einer Mischung von Epik, Dramatik, Lyrik und Doktrin mündet. Aber sie ging vom Drama aus, das sie mit einem ungeheuren, ungeahnten Aufgebot aller seelischen Kräfte in sich wiedererzeugte. Das Dionysische forderte zur Erfüllung die Musik. Die Stimme konnte dem Sturmschritt des Ausdrucks, der Reife des Menschen nicht in vollkommener Schönheit folgen. Aber sie gewann die Farbe ihrer Seele. Das reine Ornament, die Koloratur, die ihr nichts bedeutete, blieb ihr versagt. Die Blüte mußte in einer, die sich nicht zu zähmen wußte, nicht zähmen wollte, kurz sein. Ermüdung und Siechtum beschlichen die Kunst, trafen sie schwer in ihren Mitteln. Und nun lehnte sie sich, innerlich noch voll Leidenschaft, gegen das Ende auf und drohte, eine Karikatur ihrer selbst zu werden.

Sie ist die Verherrlichung des Norddeutschen in der Operndarstellung. Dresden und Berlin sind Hauptstätten ihres Schaffens. Seit ihrem Wirken tritt die Zweiteilung zwischen dramatischer und Koloratursängerin ein. Nochmals: sie hat es nicht gewollt. Die Natur trieb sie über sich selbst hinaus. Sie wird Verkünderin der neuen Zeit, deren Bruch sich in ihr spiegelte; freilich in einer Höhenregion, in die sie der Rausch trug. Und hierin ist sie stärker als alle Nachfolgerinnen, in denen Leben und Kunst sich trennen.

*

Der Geist der Bourgeoisie ist indes richtunggebende Macht geworden. Er lebt im neuen Werk, in den Bühnenmenschen, im Publikum. Das Bürgerliche, im Ensemble ausgesprochen, hat nun im Wagnerwerk eine immer wachsende Kraft gewonnen. Während seine Sinnlichkeit durch die Besonnenheit eines willenskräftigen, überlegenen Meisters dorthin gelenkt wird, wo der gebildete Bürger seine Erotik ethisch verwerten kann, haben auch die Menschen, die dem neuen Werk dienen, in der Regel nur eine erhöhte Bürgerlichkeit für ihre Kunst einzusetzen. Richard Wagner wollte alles solistisch und melodisch gerichtete Sängertum von der Bühne entfernen. Es gelang ihm in der Hauptsache für sich selbst. Wo Worte und Sinn des Dramas entscheidend waren, konnte auch der unmusikalische Sänger zu Rang und Namen aufsteigen; das überwachende Ohr war entthront, der Sänger hörte sich nicht mehr, er war nicht mehr bemüht, den Klang abzurunden; das Orchester als sinfonisch organisierte Klangmasse trug ihn, die wachsende und immer mehr sich verzweigende Chromatik sprach zu den Nerven, während sie das Tonbewußtsein erschütterte. Die langgestreckte, mit Bedacht auf- und abschwellende, das Epische um den dramatischen Gipfel häufende Szene wandte sich an die Besonnenheit des Bühnensängers ebenso sehr wie an seine dramatische Kraft. War das Dionysische schon durch die Dehnung des Dramas im Ausdruck gehemmt, so war auch die Geste durch das rhythmisch kennzeichnende Motiv im Orchester bestimmt. All dies gab auch dem mittleren Talent die Möglichkeit, sich im Dienste des Wagnerwerkes ehrenvoll zu betätigen. Der Rausch wurde seltener, wo ein vorgeschriebenes, ja, bis in alle Einzelheiten vorgezeichnetes Pathos den Weg wies. Die Natur war begrenzt. Das Unsinnige gedieh in solchem Rahmen nicht leicht, das Niveau des Vernünftigen war erhöht, aber auch dem prachtvollen Sichverlieren an eine Phrase, geboren aus dem Ueberfluß an Kraft und Schwäche, blieb weniger Raum. Der Heldentenor hatte gewaltige Arbeit zu leisten; er mußte schließlich im Siegfried zwei Akte lang das Fehlen der Frau vergessen machen. Das hob ihn empor, doch nahm ihm seine schöne Unbesonnenheit, die bis zur Torheit ausarten konnte. Das Weib aber, der Mittelpunkt des Wagnerschen Musikdramas, hatte alles Erotische auf weite Flächen zu verteilen; konnte seltener und auch dann nicht in völlig geschlossener Form lyrisch ausatmen.

Auf solchem Boden den dionysischen Rausch zu erleben und durch ihn zur dramatischen Musik zu dringen, ist nur ganz wenigen Ausnahmenaturen gegönnt; Sängern, die über alles Mythologische hinweg das Menschliche erfühlen und alles Metaphysische in einen Rausch von Menschlichkeit aufzulösen wissen. Ein Niemann war von solchem Wuchs. Die meisten anderen, die im Dienst des Werkes standen, hatten dieses Maß nicht: nicht Tenöre, nicht Primadonnen. Die Hans Sachs-Natur galt viel. Der Bürger im Sänger wurde mächtig. Und die Bürger im Publikum hatten Anlaß, alle trennenden Schranken zwischen sich und dem Bühnenkünstler fallen zu lassen.

Doch irrte Richard Wagner hierin: es war nicht möglich, die alte Oper aus den Herzen noch aus dem Spielplan zu reißen. Der allerschlimmste Unsinn machte sich zwar davon, aber die romanische Oper wandte sich an etwas Unabänderliches im genießenden Publikum und lebte weiter. Melos und Belcanto ließen sich keineswegs verjagen, sie beriefen sich gar auf den vermittelnden Mozart. Das stumpfte dem kämpfenden Wagnertum die Waffen. Die Wagnersängerin von gestern konnte zunächst noch morgen Mozart, übermorgen gar Verdi- oder Meyerbeersängerin, also wiederum verfehmte Primadonna werden. Nur daß sie zwar die Ansprüche dieser Menschenart, nicht aber ihr in geduldiger Arbeit erworbenes Können noch ihre auszeichnenden Eigenschaften besaß. Denn der Bruch war da, ein seelischer und ein stimmlicher. Hier hemmte das Bürgerliche, dort die neue Richtung, die die Sprache zur Gebärerin der Musik machte.

*

Den Zug der Wagnersängerinnen also beginnt Richard Wagners Nichte Johanna Wagner. Wie leicht hatte doch ihre Jugend über die alternde Schröder-Devrient gesiegt! Auch ihre Stunde wird schlagen. Vom Schauspiel zur Oper gekommen, in der sie als die erste Elisabeth für immer genannt werden wird, kehrt sie später zum Schauspiel zurück. Die hochgewachsene blonde Frau scheint ihrem Oheim, dem Kapellmeister, Erfüllung. Sie steht zunächst im Schatten der großen Künstlerin, deren Weg auch der ihrige sein soll. Aber eine solche Gestalt wiederholt sich nicht. Dort ist unbürgerliche Schrankenlosigkeit, die auf die ungebändigte Urwüchsigkeit des Volkstheaters hinweist, hier begabte Bürgerlichkeit, die ihre Laufbahn ohne Irrungen durchmißt. Auch der Zwiespalt von Schauspielerin und Sängerin behindert sie nicht ernstlich. Sie bemerkt wohl sehr bald, daß das Metall ihrer blühenden Stimme durch den Mißbrauch an Glanz verliert, und unterzieht sich der Kur des Stimmarztes Manuel Garcia in Paris. Belcanto erwirbt sich nicht im Vorbeigehen. Immerhin rundet sich dieser Mezzosopran. Die Schröder-Devrient will das Gleiche tun, muß es aber in ihren Jahren bald aufgeben. Johanna Wagner, die als Romeo, als Fides, Orpheus dem Drama in der Oper aufhilft, spürt bereits als Dreißigjährige die Unmöglichkeit, Opernsängerin zu bleiben. Ein paar Jahre singt sie mit beschädigter Stimme; dann vollzieht sich 1862 glatt der Uebergang vom Berliner Opernhause zum Schauspielhaus.

Das werdende Musikdrama und die werdende Theaterstadt Berlin, die das Hauptquartier einer genußsüchtigen Bourgeoisie wird, wirken zusammen, den Typus des Bühnensängers zu prägen. Man mag Berlin sein Zögern gegenüber Richard Wagner noch so sehr vorwerfen: hier allein ist seinem Werk außerhalb Bayreuths der Stamm von Sängern beschieden, die das Mindestmaß seiner Forderungen erfüllen. Bayreuth kann Kräfte heranziehen und ihnen mit zielbewußter Regie seinen Willen übertragen: alle diese Sänger treten aus dem Fest in den Alltag ihres Opernensembles und bilden dort ihre Art weiter. Mehr noch: der Entdeckerehrgeiz Bayreuths schwächt sich allmählich ab, es kann nur bereits bewährte Kräfte für sich nützen.

Noch freilich stand kein Bayreuth. München entsandte die erste Eva der Meistersinger, Mathilde Mallinger, nach Berlin. Für das Theater geboren, trägt sie die Züge der typischen Wagnersängerin, fügt sich aber dem Spielplan auch sonst mit Erfolg ein. Wie viel Blut freilich dem Musikdrama von der alten Oper, ja, von dem verachteten Meyerbeer zuströmt, zeigt hier seit 1868 eine Mariane Brandt. Die aus Eigenem in großem Zuge gestaltende Altistin, die zur auserwählten Fides im Propheten wird, die als Selica, Amneris charaktervoll erscheint, hat auch Kraft genug, die Brangäne und schließlich die Kundry mit neuem Leben zu durchdringen. Zur ersten und unvergleichlichen Kundry in Bayreuth aber ward die Steiermärkerin Amalie Materna, wie sie auch die erste Brünhilde gewesen war. Sie führte gleich Mariane Brandt dem Musikdrama die Lebendigkeit des deutschen Südens zu, dem sie endlich als Wiener Hofopernsängerin treu blieb. Hier zwingt sich auch der Name der zu Prag geborenen Ernestine Schumann-Heink auf, einer Vollnatur mit phänomenalem Alt, die allein durch die Klangpracht und den Umfang ihrer Stimme die dramatische Täuschung bot und von Orpheus über Carmen zur Erda, Waltraute und Klythemnästra eindrucksvoll war: derb, kinderreich, in bürgerlichem Dasein verankert und doch ein eigentümlicher Mensch. Und die Pfälzerin Rosa Sucher, des Kapellmeisters Joseph Sucher Gattin, die von Bühne zu Bühne geht, über Leipzig nach Hamburg und schließlich nach Berlin kommt, steht in der Reihe jener blutvollen Kinder des deutschen Südens, die dem gewordenen Musikdrama als Sieglinde und Isolde mit dem Besten in ihrem Wesen, mit ihrer Leidenschaft dienen.

Doch ist es kein Zufall, daß das große Wunder der wahren Primadonna im Rahmen der Wagneroper da erblüht, wo ein anders gerichteter, nur auf Bühnenwirkung bedachter Impresario sie mit feinem Spürblick entdeckt. Man sieht sie also im Kreise Angelo Neumanns, des wandernden Theaterdirektors auftauchen, der einen Nachklang der Stagione gibt und darum dem Urwagnerianer zwar nützlich, aber auch peinlich scheint. Ein Rausch von Bühnenblut, das Dionysische am Wagnerwerk schaffend und ihm hinreißende Wirkung zuführend: das ist die Zweiheit Hedwig Reicher-Kindermann und Katharina Klafsky. Beide danken glühender Erotik höchste Schöpferkraft, verzehren sich aber rasch in ihr. Beide Zigeunernaturen und darum auch im Leben verbündet. Hedwig Kindermann, des Münchener Sängers Tochter gar findet sich durch tausend Irrwege von Frankreich nach Deutschland zurück, von der Operette zum Wagnerschen Musikdrama hin. In der klangreichen, dunklen Tiefe bebt die Tragödie der Liebe, die ihr Leben ist. Und so singt sie sich als Brünhilde in die Seele der genießenden Bourgeoisie hinein, die sie bejubelt, aber mißbilligt. Ihr Dasein, das sie unbesonnenerweise mit dem des Schauspielers Emanuel Reicher verknüpfte, endet nach einem dionysischen Krampf der Sängerin in Triest. Dreißigjährig starb sie 1883. Sie hatte ihre Seele in das Drama gelegt. Und ähnlich steigt Katharina Klafsky aus dunklen Anfängen zur Höhe empor, von der sie, geisteskrank, vierzigjährig abberufen wird. Die Ungarin macht den Weg vom Kindermädchen zur dramatischen Sängerin, von der Gebrauchsoper zur Wagneroper. Auch sie wird Sieglinde, Brünhilde. Der Wunderklang der Stimme spricht vom stärksten Erlebnis. Sie hat drei Männer gehabt, zuletzt den Kapellmeister Otto Lohse.

Zwei seltsame Menschen von anderem Stamme im Bereich des Musikdramas und in der Zeit genußwütigen Gründertums.

*

Wir treten in andere, kühlere Luft. Am vorläufigen Ende des Wagnerwerkes steht eine Frau, die sich zum Klassischen zurückbildet: Lilli Lehmann. Sie erkennt die Schäden der Zweiteilung von dramatischem und Koloraturgesang und möchte zu einer Synthese des Auseinanderstrebenden gelangen. Soweit Mensch und Zeit dies gestatten, gelingt ihr das auch. Gerade die gemäßigte seelische Temperatur schenkt ihr die Besonnenheit, die sie zur Vollendung ihrer Lebenslaufbahn braucht. Der Kunstverstand unterwirft sich die Technik. Eine gesunde, allem Dionysischen abgeneigte Natur baut langsam und gewissenhaft an der Architektur der Kunst. So wird ein Leben voll ausgenutzt, und wenn es Abend geworden ist, tröstet das Bewußtsein, daß scheinbar alles ohne Rest aufgegangen ist.

Stellt man also, wie es die Künstlerin wohl liebt, Lilli Lehmann neben die Primadonnen der Vergangenheit, die eine geschlossene dramatische Koloratur wollten, dann tritt die Scheidung von selbst ein: dort sind Menschen von großen, oft zügellosen Leidenschaften, die sie in ihre geduldig vollendete Technik strömen ließen oder auch, in einer späteren kritischen Zeit, im Kampfe mit ihr ausspielten. Hier aber ist eine ganz anders geartete Frau, aus der neuen Bürgerlichkeit und für sie geboren. Nur daß in Lilli Lehmann eine künstlerische Selbstsucht höchsten Grades wächst, und daß ihr kaltes Herrschergefühl in den Jahrzehnten ihres Wirkens sich bis ins Merkwürdige entwickelt. Einen Augenblick könnte man an Pauline Viardot denken. Aber diese Romanin, die nach Deutschland, zur deutschen Musik hinstrebte, hat einen ganz anderen Gesichtskreis, ist von ganz anderer Anmut und Wärme, trägt die Spur eines Geschlechts, in dem das Künstlertum erblich war und die interessantesten Abzweigungen zeugte. Lilli Lehmann ist musikalisch einseitig gerichtet, aber in ihrer Musik allerdings von hierzulande niegesehener Vielseitigkeit. Sie denkt mehrstimmig und im Geist des großen Kunstwerks. Aber sie verlangt nicht Liebe, sondern nur Anbetung. Und so rastlos ist ihr Ehrgeiz, daß sie als Künstlerin nie abdanken kann. Nun läßt sie sich von ihrer vielbewunderten Technik tragen; in der Kälte des Menschen lebt noch der Stil. Die Stimme freilich einer Sechzig- oder Siebzigjährigen konnte auch in früheren Tagen nicht, mehr eindrucksvoll sein. Das aber kennzeichnet die bürgerliche Primadonna: sie hofft auf dem Konzertpodium noch belehrend, vorbildlich, fruchtbar zu sein. Die Persönlichkeit zwingt sich auf, aber das gegenwärtige Geschlecht hat von der Sängerin einen Klang im Ohr, der ihr Bild trübt; gewiß nicht den ewiger Jugend, den sie vortäuschen will.

Das Leben der Meisterin, so lang es ist, so viele Ereignisse es mit sich führt, bedeutet doch keinen fesselnden Hintergrund. Die Würzburgerin vom Jahre 1845, die nach dem Beispiel ihrer Mutter, der Sängerin und Harfenistin Marie Lehmann-Löw an ihrer Stimme feilt, die Debütantin, die zu Prag in der Zauberflöte singt, von Danzig über Leipzig nach Berlin kommt, wird seit 1869 hier an der Hofoper als ungewöhnlich brauchbar geschätzt. Es gibt für diesen Musikmenschen nichts Unerreichbares; von der Spieloper bis ins dramatische Fach dehnt sich ihr Kreis. Ihr Tonansatz ist musterhaft, ihre Läufe sind unantastbar, ihr Verstand überlegen, ihr Ohr unfehlbar, ihr gestaltender dramatischer Wirkungswille immer tätig, ihr Ehrgeiz so wachsam, daß sie die Leitung der Oper nie in Verlegenheit bringt. Und da sie auch im Konzert, als Oratoriensängerin zumal, unermüdlich ist, kennt Berlin keine Künstlerin der Hofbühne, die ähnlich Umfassendes leistete. Es ist ein beharrliches Arbeiten, das seinen Lohn trägt. Richard Wagner, der Mutter nahestehend, spielt in ihr Leben hinein. In den ersten Bayreuther Festspielen ist sie Rheintochter, die das Ensemble auf der Höhe hält.

Amerika begehrt sie und bringt den Durchbruch des Persönlichen in ihr. Hier wird der willenskräftige, seines Könnens bewußte Mensch zur Primadonna. Das Ebenmaß der Gestalt, die gepflegte Schönheit des Gesichts, die Hoheit, die sich in ihr andeutet, die große Geste, die sie mit Sinn verwendet, das alles empfiehlt die deutsche Frau, deren Stimme an dramatischer Kraft gewonnen hat. Sie ist gefeiert und wird begütert. Aber nur um den Preis eines Kontraktbruches darf sie in Amerika bleiben. 1890 ist sie wieder in Deutschland und findet daher die Pforten des Königlichen Opernhauses verschlossen. Nun wird sie Königin des Konzertpodiums; die das Lied von Schubert bis zu den Jüngsten bebaut, und vielgesuchte Lehrerin. Dann aber vergißt man den Kontraktbruch, die Hofoper hat sie wieder, die Donna Anna, Leonore, Isolde, Brünhilde stellt Muster edelster Darstellung von gewaltigem Umriß auf. Nur eines, und zwar ein Wesentliches, fehlt: der heiße Atem, der den unvergeßlichen Eindruck bringt. Aber die Rachearie der Donna Anna steht in ihrer denkwürdigen Verbindung von Dramatik und Koloratur einzig da.

Die Mozartsängerin ist stärker als die Wagnersängerin, die sich aus der seelischen Sphäre des Musikdramas allmählich in die der Technik günstigere des Figaro zurückgewandt hat. Und nun hat die kunstbegeisterte Frau Salzburg, die Mozartstadt, in der sie Feste feiert, zum Sommersitz erkoren. Dort will sie ihren Ehrgeiz stillen, Mozart ein Bayreuth zu errichten. Denn immer wieder drängt es sie zur Fruchtbarkeit, die Gesangsmeisterin schreibt ihr Bekenntnis nieder »Was ich über die moderne Gesangskunst denke.« Und die selbstbewußte Künstlerin zeichnet unter dem Titel »Mein Weg« einen Abriß ihres Lebens. Derb im Stil wie der Mensch, der auf einem Eisgipfel thront.

Der Weg von der Schröder-Devrient zu Lilli Lehmann ist zugleich die weite Strecke von den Anfängen bis zur Krise der deutschen Oper. Die schöpferische Genialität einer unbürgerlichen Frau von Rasse schien sie mit ihrer Zerrissenheit zu entwurzeln; die fruchtbare Kühlheit einer bürgerlichen Persönlichkeit lenkte sie mit Kunstverstand und Technik ins Klassische zurück.