|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

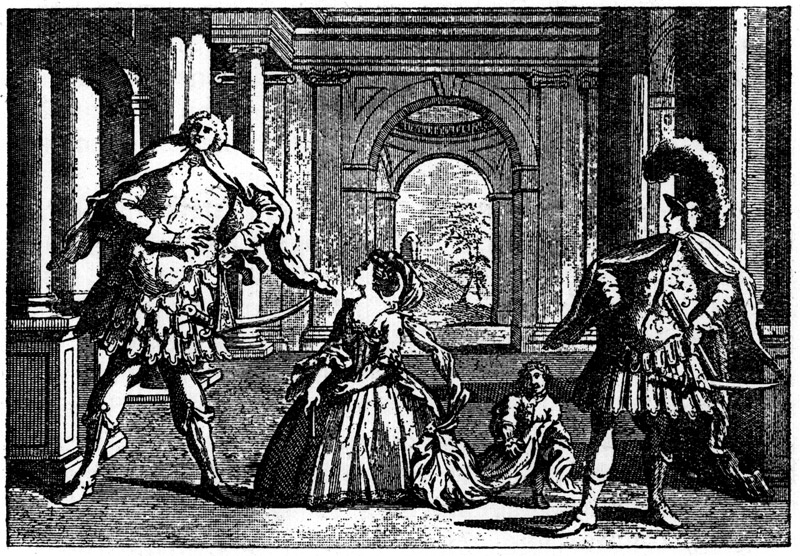

Farinelli, Cuzzoni und Seneszino von William Hogarth.

»Appresero gemelli a sciorre il volo

La sua voce in Parnaso, e ilimio pensiero.«

(Metastasio).

So tänzelt die singende Frau durch das Leben und freut sich ihrer Vollendung. Der singende Kastrat aber, den der Normalmensch belächelt, kann zur tragischen Gestalt werden

Carlo Broschi, genannt Farinelli, ist ein tragischer Mensch. In ihm vollendet sich der Typus des singenden Halbmannes. Aber in eben diesem Augenblick bricht das Bewußtsein der Künstlichkeit im Sänger selbst durch, die beleidigte Natur lehnt sich auf. die Sinne rasen gegen die gewaltsam herbeigeführte körperliche Ohnmacht. Soll er sich für die ihm angetane Schmach durch die Minderwertigkeit, durch die Häufung von Lastern rächen, die den Typus kennzeichnet? Soll er als Halbmann verbrauchten Edeldamen späten Kitzel verschaffen, als Halbweib entgleisten Männern dienen? Er kann es nicht. Sein hohes Ethos verwehrt es ihm. So verzichtet und leidet er. Leidet auch als Künstler, weil er der Begrenztheit seines Ausdrucks bewußt wird. So tritt er auf der Höhe von der großen Schaubühne ab und begnügt sich damit, seinen Namen in der Welt nachklingen zu lassen.

Im Jahre 1722 erregte in Neapel ein siebzehnjähriger Kastrat Aufsehen. Eine merkwürdige Erscheinung unter seinesgleichen. Nichts von jener Hoffart, die als erstes Zeichen gebrochener Natur in ihnen hervortrat, war hier zu bemerken Der Schüler Porporas, dem die Stadt den Kosenamen »il ragazzo« gab, bestätigte gewiß jenes Wort seines Meisters, daß zum Singen vor allem eines: »Stimme« gehöre. Die Stimme dieses Soprano umfaßte drei Oktaven, hatte eine nach Höhe und Tiefe nie gekannte Reichweite, war von durchdringendem Klang, der sich bis ins Unerhörte steigern konnte, und zeigte doch wieder Möglichkeiten zarter Färbung. Natürlich herrschte noch die schrankenlose Freude an der Koloratur. Aber der künstlerische Ausdruck kündigte sich an. Und wurde gefördert von der Haltung des schlanken, hochgewachsenen jungen Mannes. In seinem schönen, keineswegs unmännlichen Gesicht schien eine leise Wehmut zu beben. Die Scham hatte auch ihm die bekannte fromme Lüge in den Mund gelegt: nicht der Erwerbssinn des armen Vaters, sondern ein Unfall, ein Sturz vom Pferde habe die Operation veranlaßt, die ihn zum Kastraten machte. Fast konnte man es ihm glauben. Alles an ihm war von feinerer Art. Der Timbre seiner Stimme, die sich doch so unbeschränkt in den Höhen erging, wies auf sein Geschlecht. Und seine Bewegungen wußten nichts von der Hilflosigkeit eines Menschen, der auf halbem Wege gestört worden war. Daher, daß seelische und körperliche Geschlechtsreife nicht zusammenfallen, rührte ja sonst die schillernde Geschlechtlichkeit der Kastraten. Hier aber spürte man den Ausnahmefall: ein seelisch in sein Geschlecht völlig Hineingewachsener war durch das Messer zu körperlicher Ohnmacht verdammt. Die Sinne also, die sich auf das Weib richteten, schwiegen noch weniger als in anderen Halbmännern.

Warum nun hieß dieser Carlo Broschi Farinelli? Die einen sagen, der Vater sei Müller gewesen, worauf »farina«, das Mehl deute; die anderen schieben es auf einen komponierenden Onkel Farinelli; noch andere, und diese haben wahrscheinlich recht, erzählen, die musikliebenden Brüder Farina, seine Gönner, hätten ihm den Beinamen gegeben, der die Welt erfüllen sollte.

In »Angelica e Medoro« mit der Musik Porporas trat er zuerst hervor. Und hier begegnete er einem angenehmen jungen Mann: dem Textdichter Pietro Metastasio. Der war als Adoptivsohn des berühmten Rechtsgelehrten Gravina von Rom gekommen, hatte sich offen zur praktischen Rechtspflege bekannt, heimlich aber der Muse befreundet und diese eingewurzelte und durch zahllose Stegreifverse bestätigte Neigung ein Jahr vorher in einer Gelegenheitsdichtung verraten. Die Primadonna, die hier als Venus triumphierte, ruhte nicht, bis sie den Dichter entdeckt hatte. Das hatte Marianna Benti-Bulgarelli mit dem auszeichnenden Beinamen »la romanina« zu Pietro Metastasio geführt. Und die Frau, die vor Jahren in Venedig Männer aufeinander gehetzt, nun aber einen ehrsamen Domenico geheiratet hatte, war von dem Leuchten des aufgehenden Sterns, von der Freundlichkeit des Menschen so entzückt, daß sie sich ihm freundschaftlich verband.

Mit dieser jungen Liebe im Herzen lernt Metastasio Farinelli kennen und ahnt in ihm den Ausnahmemenschen. Metastasio eilt mit den Worten dem Klang entgegen, Farinelli sehnt sich über den Klang hinaus zum Wort hin. Der Dramatiker strebt zur Musik, der Musiker zum Drama. Zwischen Arie und Rezitativ knüpft sich die Freundschaft. Sie währt fünfzig Jahre und überlebt jene zwischen dem Dichter und der Primadonna, die 1734 starb. Seltsamer Bund: der junge Farinelli voll ungestillter Sehnsucht nach der Frau, der junge Metastasio, der Primadonna hingegeben und doch auch den Gatten nicht kränkend. Es ist eine Freude, in den Briefen Metastasios zu lesen, den das Geschick als Hofdichter nach Wien verschlägt. Sie spiegeln die Kultur der Zeit.

Farinelli verließ Neapel sehr bald und hatte seinen Wettstreit. Rom, wo der Kastrat die Primadonna ist, sollte ihm die Weihe geben. Maestro Porpora hatte für einen glänzenden Auftritt gesorgt: seine Oper enthielt eine Arie, die den Sänger in einen Kampf mit der obligaten Trompete hetzte. Der deutsche Trompeter geht voran, erreicht den Orgelpunkt, läßt den Ton auf dem Gipfel zu scheinbar unüberbietbarer Kraft anschwellen. Da nimmt Farinelli die Phrase auf und steigert lächelnd den gleichen Ton so, daß das Publikum allmählich die Absicht merkt und ihn als Sieger belohnt. Er wagt neuen Wettstreit, findet aber seinen Meister in dem Bologneser Bernacchi, den wir bereits als Gründer einer Schule kennen lernten. So läßt sich's der schon Berühmte nicht verdrießen, jeden Morgen zu ihm zu wandern. Die Theater Italiens haben ihn bewundert. Er kommt nach Wien an den Hof Karls VI. Der Kaiser, kunstsinnig und feinhörig, nimmt ihn beiseite, rät ihm »nicht Riesen- sondern Menschenschritte zu machen«, auf die freilich erstaunliche Nurvirtuosität zu verzichten und sich zu größerer Einfachheit zu bekehren, um die Herzen zu rühren. Aber hat er denn die Herzen nicht gerührt? Die Edeldamen jubeln ihm zu, Primadonnen lassen sich von ihm huldigen.

Doch die Lehren Bernacchis und die Worte des kaiserlichen Kenners werden fruchtbar in einem, der selbst den Trieb hat, über alle Akrobatik hinweg zur Kultur zu gelangen. Nun läßt er die Stimme; in ihrem Lauf innehalten und wendet, gerüstet mit der Geduld seines zweiten Maestro, alle Mühe auf die breite Kantilene. Vielleicht wird es ihm, den die Leidenschaft zum Weibe verzehrt, glücken, mit der Seele einzuholen, was der Körper verloren zu haben scheint. Erotik soll die Kantilene und das Zierwerk durchglühen. Der Geist des Dramas soll darüber wachen. Eine höhere Ethik wirkt in ihm. Der Ansatz zum Tragischen ist gegeben. Denn es muß sich, früher oder später, zeigen, daß ein Höhergearteter, zu hoch Fliegender vergeblich gegen die Mauer anrennt, die Widernatur ihm aufrichtet.

In London, dem Hauptstapelplatz des Marktes, dämmert ihm die Ahnung davon auf. Mylord von Essex, britischer Gesandter zu Turin, hat ihn dorthin geladen. Drei Jahre, von 1734 bis 1736, thront er auf allerhöchster Höhe. Er ist gekommen, Porpora gegen Händel zu stützen, einer Oper das die andere erdrückende Schwergewicht zu schenken: der stärkste Trumpf, den man ausspielen konnte und mußte. Denn die italienische Oper als Modesache war unzweifelhaft gefährdet. Ihr Boden war durch die Karikatur unterwühlt. John Gays Bettleroper im Theater von Lincolns Inn Fields hatte ihr einen gewöhnlichen, grausamen Spiegel vorgehalten. Die opera buffa in Italien, die sich herausnahm, die Primadonna zu bespötteln, rührte doch zunächst nicht ernstlich an ein Pathos, das auf der Sinnlichkeit ruhte. Hier in London war es anders. Der natürlichen Uebersättigung an einem eingebildeten Genuß brauchte nur der Spott, und war er auch gröbstes Geschütz, zu helfen, das ganze Kartenhaus einzustürzen.

Der neunundzwanzigjährige Farinelli soll den Sturz aufhalten. Man rühmt an ihm, daß er auch den herrlichsten Kastratengesang überbiete. Was hat man in diesen Jahren nicht alles gehört! Senesino, als Partner der jungen Erzherzogin Maria Theresia in Wien bekannt, hat mit seiner Prachtstimme und seinem rührenden Pathos Frauenherzen erzittern gemacht, freilich auch den Spott herausgefordert, als er in Händels »Alessandro« bei der Belagerung einer Stadt in die Pappmauer Bresche schlug, im Sturm der Leidenschaft ein Stück von ihr losriß und an der Spitze seines Degens mit sich herumtrug. Oder auch, als er, eben noch ein ruhmrediger Held, vor einem wackelnden Dach zusammenkauerte und vor Schreck tonlos wurde. Oder endlich, als er von Lord Peterborough, dem künftigen Gemahl der von Senesino beleidigten Primadonna Anastasia Robinson Stockschläge erhielt. Auch Meister Bernacchi ist dagewesen, hat aber mit der Feinkunst seiner kleinen Stimme mehr die Kenner erfreut, als die Damen erregt. Anders schon der Kontraaltist Carestini, von klangvollster und so weitreichender Tiefe, daß ein Tenor jener Zeit witzig meint, er wolle sich entmannen lassen, um Baß zu werden.

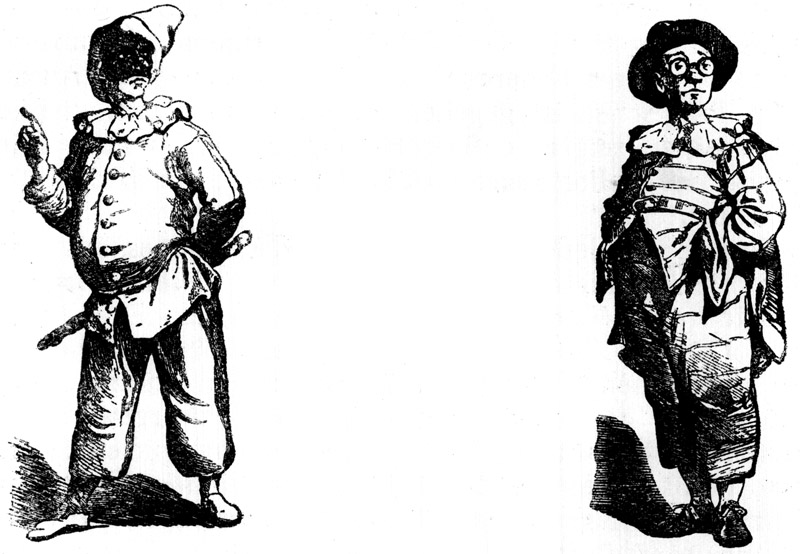

Typen der italienischen Stegreifkomödie.

Sie alle soll Farinelli schlagen. Und, in aller Bescheidenheit, beschattet er sie wirklich. Er steht da in überragender Größe, voll Anmut und Adel in Haltung und Geste. Nichts an ihm verscheucht auch nur für einen Augenblick den Ernst. Sein Pathos ist echt und teilt sich mit. Sein Sopran ist ganz von ihm erfüllt. Er scheint vollendete Ruhe und Beherrschung und ist doch aufs Stärkste bewegt. Er setzt den Ton an mit leicht gewölbtem Munde, wie wenn nichts geschähe. Aber seine messa di voce, die er unterstützt, indem er die rechte Hand auf die Brust unter das Herz legt, ist zwingend. Es ist in der Arie »Son qual nave«. Wie er den bedachtsam gesammelten Atem ausströmen läßt, schwillt der Ton zu einer Gewalt an, daß eine begeisterte Dame aus der Loge ruft: One God, one Farinelli. Doch schon weiß er von dem scheinbar unermüdlichen Ton abzubiegen, in ein anderes Kielwasser zu lenken. Er bringt, und dies dünkt dem Sänger höchste Kunst, die Stimme jederzeit zum Stehen. Ist dies alles? Im Dacapo läßt er sich von der Eingebung der Stunde tragen. Er wird unerschöpflich in Einfällen, die doch nicht jenseits des guten Geschmackes liegen. Die Neuheit seiner Veränderungen, die Zartheit seiner Vor- und Nachschläge, die Rundheit seiner Triller überrascht. Sie sind nicht aus einer sich blähenden Eitelkeit geboren, sondern aus einer künstlerischen Kultur, die in Feuer gerät. Und er hätte doch Grund, über einen berühmten Partner zu triumphieren: Senesino als Tyrann, der ihn, Farinelli, in Ketten schlägt, vergißt vor Bewunderung solcher Kunst seine Rolle so ganz, daß er den Gefangenen umarmt. Man lächelt und muß doch Beifall klatschen. Der Jubel, den diese Meisterschaft weckt, findet sein Echo in der Gesellschaft Londons. Vor Farinelli verstummt aller Hader der Parteien, die freilich schon kampfesmüde geworden sind. Die königliche Familie verwöhnt ihn, die Prinzessinnen begleiten ihn am Cembalo. Der Künstler treibt die Schwärmerei auf einen Gipfel. Ihm gegenüber gibt es keine unerlaubte Albernheit. Der Stift Hogarths hat sie verewigt.

Farinelli, der nach den Höhen der Gesellschaft strebt, sonnt sich natürlich in ihrer Gunst. Er hat auch Zeit, den Lärm in sich verklingen zu lassen. Den Sommer bringt er in einem prächtigen Hause auf dem Lande zu. Und in diesen drei Jahren, die ihm 15 000 Pfund bringen, wird ihm auch Anlaß genug, nachdenklich zu werden. Der Mensch und der Künstler in ihm, scheinbar auf dem Gipfel angelangt, leiden an einem tiefen Unbefriedigtsein.

Man scheint ihn für den kostbarsten Singmechanismus zu halten, den London je gehört hat. Ist er's wirklich? Sein Studiengenosse Majorano, genannt Caffarelli, ist ihm vielleicht allein an Kehlfertigkeit überlegen. Doch möchte er mit ihm, den die Welt »il babbo degli impertinenti«, den Ueberarroganten nennt, wahrhaftig nicht tauschen. Was schert ihn eitel Brillanz, die innere Hohlheit deckt! Er fühlt, ohne sich dessen zu rühmen, ganz anderen Wert in sich. Aber der wird kaum geahnt. Er will mehr als nur den reinen Ton. Hört man denn, wie er das Wort klar abbildet, das Rezitativ sinnvoll ausprägt, die Handlung zu fördern sucht? Spürt man denn, wie Eros ihm die Phantasie beschwingt und den Entwurf von Variationen zu einem Hohenlied der Liebe werden läßt? Doch ja, das Echo scheint dafür zu sprechen. Nur – und es brennt die alte Wunde – ein Bruch der Natur macht jede wahrhafte Gegenliebe scheitern. Höchster künstlerischer Triumph wird zugleich höchster Triumph der Enthaltsamkeit. Und nun wird ihm die ganze Tragik des Edelkastraten bewußt, dem die Natur den Weg gewiesen hat, der aber der Kunst das schwerste Opfer bringt, um ihr höchste Beweglichkeit, Reinheit und Vollendung des Klanges zu geben und – den Inhalt zu rauben? Tragisches Geschick: höchste Schönheit und vollkommensten Ausdruck einmal scheinbar erreicht zu haben und dann doch zweifeln zu müssen, ob nicht die von der Natur gewollte Mannheit eine andere natürlichere und darum vollkommenere Schönheit, einen anderen natürlicheren und darum vollkommeneren Ausdruck gewährt hätte. Vergleicht er sich mit der vollendeten Primadonna, dann sieht er etwas in sich Geschlossenes, nur durch Kindlichkeit gebunden, nicht so ernst am Werk wie er. Aber ist sie nicht ein prächtiges Naturspiel, bestimmt, die Oper erst durch alle Tollheiten hindurch zu wirbeln und endlich, wenn die Vernunft doch siegen soll, für den Rausch zu sorgen? Noch stärker aber rüttelt an seinem Selbstbewußtsein der Tenor. Noch hält er sich im Hintergrunde. Doch hört man von Babbi, Paita, besonders aber von jenem Angelo Amorevoli, den Primadonnen und Kastraten als Partner fürchten, und dessen ungebrochene Männlichkeit sich im natürlichsten Spiel zeigt. Er ahnt, daß hier eine neue Zukunft aufdämmert.

Sind dies Phantasien, so ist doch dies unbestreitbar: dieselben Menschen, die ihm, Farinelli, eben zujubelten, ließen ihn ein andermal so völlig im Stich, daß er vor leerem Hause singen mußte. Er war gekommen, um Porporas Oper zu stützen. Sie ist nicht zu retten. Der Deutsche Händel mag die Oper aufgeben, er wendet seine Kraft an das Oratorium und hat Erfolg. Da ist er unbestritten.

In der Stunde, wo auch ein Farinelli der Uebersättigung der Londoner Gesellschaft an italienischer Oper nicht mehr steuern konnte, erging der Ruf an ihn, den Schauplatz seiner Belcantosiege zu verlassen. Ein Saul sollte durch einen David geheilt werden. Die Schwermut Philipps V, von Spanien war zu völliger Teilnahmslosigkeit geworden. Farinelli war bereit, als Arzt einer kranken Seele zu wirken. Des Londoner Treibens müde, von der unlösbaren Tragik des eigenen Daseins durchdrungen, empfand er solchen Ruf der Königin Elisabeth als Erleichterung, als Mittel, sich durch segensreiche Tätigkeit zu entlasten. London nimmt in Rasereien von ihm Abschied. Die goldenen Tabaksdosen und andere Kostbarkeiten häufen sich. Er reist über Paris, wo Ludwig XV. seine Kunst bestaunt und durch sein mit Diamanten geschmücktes Porträt belohnt. Kaum in Madrid angekommen, wird er in ein an das königliche anstoßendes Gemach geführt. Bei den ersten Tönen, die an sein Ohr klingen, erwacht der König beseligt aus seiner Geisteslähmung und sehnt sich nach dem unsichtbaren Spender. Der Verfolgungswahn tritt zurück, er läßt sich den Bart scheren und fragt nach den Staatsgeschäften.

Dies der Beginn der einzigartigen Laufbahn eines Kastraten: Allabendlich, Jahre hindurch, kurz vor Mitternacht erscheint er im Gemach des Königs, singt »Pallido è il sole« und »Per questo dolce amplesso«, zwei Arien von Hasse, ein Menuett mit eigenen Verzierungen und die Nachahmung einer Nachtigall. Dann unterhalten sich König und Sänger. Jenen macht es heiter, diesen stimmt es düster. In der Morgendämmerung wird er entlassen.

Das gibt ihm eine Macht über die Seele des Königs, die jeder andere gewiß mißbraucht hätte. Ein natürlicher Takt bewahrt ihn davor. Jeder Bittsteller weiß, daß Farinelli das Ohr des Königs hat. Der Sänger lehnt jede unehrliche Bereicherung ab, tut aber Gutes und dämpft so auch jede Regung des Neides aller durch Geburt Bevorrechteten, die dem Herrscher näher zu stehen glauben.

Mlle. Arnould als Psyche

Seine Kunst aber scheint verarmt und in ein paar Arien erstarrt durch die tragische Erkenntnis des Bruches, der es ihm verwehrt, die eigenen idealen Forderungen durchzusetzen. Und der überzeugte Fürstendiener, der sich hier auch als Mensch zu vollenden glaubt, wird nun gleichzeitig zum peinlichsten Diener der Kirche, zum Betbruder. Unter Philipps Sohn Ferdinand VI., der die Schwermut vom Vater geerbt hat, rückt er zur mächtigsten Person in Spanien auf. Zwar hat er sich geschworen, die Bühne als Sänger nicht mehr zu betreten, doch die unauslöschliche Liebe zum Theater veranlaßt ihn, dem König die Einführung einer regelmäßigen italienischen Oper in Buen Retiro unter seiner Leitung vorzuschlagen. Das erscheint einem König leicht annehmbar, der bei Domenico Scarlatti gelernt hatte. Was aber der Operndirektor und Regisseur Farinelli hier tut, um seine Seele zu retten, ist merkwürdig genug. Der mit seiner Kunst wohlvertraute Musiker und der geschmackvolle Verehrer der Malerei, der selbst Regen-, Donner- und Blitzmaschinen erfindet und einen Bologneser Maschinisten in seinem Sinne bildet, und der Mensch, der sich vor der eigenen glühenden Erotik fürchtet, arbeiten zusammen. Das Theater soll entsinnlicht werden. Stille und Gemessenheit sollen herrschen. Die singenden Frauen sollen lange Kleider tragen. Ein Ballet wird kaum zugestanden. Verboten ist es, sich den Garderoben zu nähern. Die Nymphen sind wohlbehütet. Versteht sich, daß dieses Theater nur der höchsten Gesellschaft offen steht. Damit niemand die Sänger außerhalb des Theaters höre, werden die Wände ihrer Zimmer gepolstert. Signora Mingotti, die von deutschen Eltern in Neapel geborene und durch den Impresario Mingotti der italienischen Bühne zugeführte Sängerin erzählt, nur die persönliche Fürsprache des Königs habe es erreicht, daß sie als Mitglied der Oper den Wunsch einer schwangeren vornehmen Dame, sie im Hause zu hören, erfüllen durfte.

Ist man versucht, sich von einem durch Verbitterung schrullig gewordenen »musico« abzuwenden, so wird man durch die Briefe des Dichters Metastasio an den unvergleichlichen Zwillingsbruder wieder zu ihm bekehrt. Da gibt es einen Austausch von Zartheiten, wie sie nicht leicht zwischen Männern gewechselt werden. Beide freilich atmen in der Luft des Hofes; und es ist nur zu natürlich, daß Verbeugungen und Empfehlungen hierhin und dorthin ihre bedeutende Rolle spielen und uns nicht immer ganz würdig scheinen. Aber Menschliches und Künstlerisches kreuzt alle diese Affären. Die Lieder eigener Komposition sind an der Tagesordnung. Es ist von den Aufführungen der Werke Metastasios die Rede, die in Farinelli den stärksten Fürsprecher am spanischen Hofe finden. Eine Sängerin wird empfohlen: Catterina Gabrielli, die allein Franz I. ins Theater lockte. Sie will sich den Titel »prima donna« im Kontrakt bescheinigen lassen, erhebt Anspruch auf die gleiche Gage wie die Mingotti. Da sie vorher aber für Mailand verpflichtet ist, würde sie sich mit dem Titel Kammervirtuosin oder Virtuosin im Dienste Ihrer katholischen Majestäten im vorläufigen Vertrag begnügen. Es tauchen Kastraten aller Schattierungen auf. Und man weiß auch, daß Farinelli den rührenden Soprano Gizzielo neidlos in seiner Oper auftreten ließ. Der Tenor Amoveroli möchte nach Madrid. Endlich auch der junge Maestro Jomelli, der sein gerüttelt Maß an Lob erhält. Metastasio hat Caffarelli gehört; dem sei, der Freund Farinellis sagt es, alle Courage vergangen und der Ton im Halse stecken geblieben. Dann aber, als er die Stimme wiedergefunden, sei sie zwar groß, aber falsch, schreiend und ungefügig gewesen. In den Rezitativen scheine er eine alte Nonne, immer weinerlich und süß-sauer. Kurz: der große Caffarelli sei nach solchem Mißerfolg unerwartet bescheiden geworden. Ja, auch für Metastasio gibt es nur einen Farinelli. An seiner unvergleichlichen Ausdruckskunst liegt es, wenn die heutige italienische Oper, bedient von lauter lendenlahmen Sängern, die ihm doch nacheifern möchten, auf ein totes Gleis kommt, wenn sie mit ihren instrumentalen Verirrungen allmählich nur zum Vorwand, zum Zwischenspiel für die Künste des Ballets wird, die alle Aufmerksamkeit verschlingt. Von dem Unvergleichlichen, an dem die Entwicklung der italienischen Oper hängt, ist es nicht weit zu dem Farinelli, dem die Sehnsucht der ganzen Hofgesellschaft gehört. Ein Marsch von ihm, in Wien gesungen, bringt alle Damen in Aufregung. »Was aber die Gedanken, die Reden, die Träume betrifft, die dem Vortrag in der Nacht folgten, so wasche ich mir die Hände in Unschuld und belaste damit Euer Gewissen.« Ein wenig Balsam für das wunde Herz des liebeskranken Sängers, der freilich nicht ahnen kann, daß seine Hofstellung die Schmeichelei nach sich zieht. Selbst eine Kaiserin Maria Theresia muß sich zu einem eigenhändigen Schreiben an Farinelli entschließen.

Er ist Ordensritter von Calatrava geworden und hat, ohne mit der Wimper zu zucken, sich, dem Zeugungsunfähigen, den erblichen Adel verleihen lassen. Da schlägt seine Stunde. Der Nachfolger Ferdinands, nicht unempfänglich gegen die Stimmen jener, die einen so hochgestellten, wenn auch untadeligen Kastraten als kränkend empfinden, gibt ihm den Abschied. Nach achtundzwanzigjähriger Abwesenheit kehrt er traurig heim, reist durch Italien und zieht sich endlich nach Bologna zurück. Sein Haus außerhalb der Porta delle Lame vereinigt alle während seiner Wanderfahrten gesammelten Schätze. Cembali, die den Namen berühmter Maler tragen, stehen im Zimmer. Ein Bild Amiconis, das Farinelli, Metastasio, Faustina und den Maler selbst zeigt, schaut von der Wand. Ein Hausaltar spricht für die auffällige Gläubigkeit des alternden Sängers. Der gelehrte Padre Martini ist sein Freund. Kein Fremder von Bedeutung kommt nach Bologna, ohne ihn aufzusuchen. Die Kurfürstin-Witwe von Sachsen reist hin, um ihn zu sehen. Er singt, nach einem glänzenden Frühstück, mit altersschwacher Stimme die Arie von Hasse: »Solitario bosco ombroso«. Die Fürstin stürzt sich in seine Arme. »Nun, da ich Euch gehört habe, kann ich zufrieden sterben.«

Aber zuweilen umdüstert den reichen Sänger-Pensionär die Trauer über die verlorene Hofstellung, die Sehnsucht nach Spanien. Und dann: die Wunde, die um so heftiger brennt, als er nun frei von dem sich selbst aufgezwungenen Reglement lebt.

Der Augenblick kam, wo die Leidenschaft des Mannes, der so inbrünstig betete, alle Dämme zerriß. Er hatte einen Neffen, der sein Erbe war. Glücklich führte er ihm eine vornehme und schöne junge Bologneserin zu, froh auch, sich auf Umwegen fortzupflanzen. Bald aber erwachte ein anderes Gefühl in ihm: er wurde auf den Neffen eifersüchtig, schickte ihn auf Reisen, versuchte sich der jungen Frau zu nähern. »Ich möchte mein ganzes Vermögen, ja, meine Seligkeit dafür opfern, ein paar Tage in Liebe mit ihr zu verbringen.« Sie wies ihn angewidert zurück. Es war das Verlöschen seines Lebensglückes.

So starb er 1782: ein Kastrat, der mit ganzer Seele seine Halbheit überwinden wollte; der an die italienische Oper als Festspiel des Hofes glaubte und doch ein Jenseits des Spiels ahnte; der Menschentum und Künstlertum gipfelhaft paaren wollte und, auf einer Höhe angelangt, eine Selbsttäuschung erkannte; der tiefer und inhaltreicher war als alle Primadonnen: der tragische Mensch.