|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Da ich die von uns aus Brasilien mitgebrachten Thiere längere Zeit hindurch beobachten konnte und über die Charaktereigenschaften und intellektuellen Anlagen einiger der betreffenden Thierarten in den zoologischen Büchern zum Theil gar nicht, zum Theil nur unvollkommen berichtet worden ist, halte ich es für angezeigt, meine Beobachtungen der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Von dem Dutzend Vögel, mit welchen wir uns eingeschifft hatten, waren, wie schon im Reisebericht erwähnt ist, vier auf der See zu Grunde gegangen, zwei Tangaren und zwei Keilschwanzsittiche. Unterwegs, an Bord, hatten wir noch einen der in grosser Auswahl vorhandenen Chrysotis aestiva L. erworben, welcher im Vergleich zu den in Bahia gekauften ungefähr um die Hälfte theurer zu stehen kam. Mit der nun wieder auf neun Köpfe angewachsenen Vogelschaar und den zwei Säugethieren erreichten wir glücklich München, obwohl die Landreise von Spanien durch Frankreich bei einer ungewöhnlich niederen Novembertemperatur stattfand.

Von den Vögeln ging im Laufe des ersten Winters die Blutfarbige Tangara (Rhamphocoelus brasilius L.) in Folge eines kalten Bades und der durch dasselbe verursachten Lungenentzündung zu Grunde. Es war ein in seinem Benehmen sehr anmuthiges Thierchen, voll Aufmerksamkeit für Alles, was im Zimmer vorging; auch war das kleine Wesen gar nicht scheu, eher von spatzenähnlicher Dreistigkeit.

Der dunkelblaue Fink (Guiraca cyanea L.) hingegen zeigte sich als ein scheuer, ängstlicher Vogel, der sich gegen äussere Eindrücke ziemlich stumpf verhielt. So uninteressant er in seinen geistigen Regungen war, so entzückend muthete sein ganz leiser, melodischer Gesang an. Er schien widerstandsfähiger gegen das nordische Klima, als der Rhamphocoelus, entkam aber im folgenden Sommer auf Nimmerwiederkehr, und so fanden alle Beobachtungen über ihn ein jähes Ende.

Einer der beiden Periquitos (Brotogerys tirica Gm.) verunglückte durch Sich Erhängen Ende des ersten Jahres, in welchem er sich in meinem Besitz befand. Der andere hielt es etwa zwei Jahre in Deutschland aus, erlag aber dann der Diphtheritis. Beide waren massig intelligente Thiere, welche sich dermaassen aneinander gewöhnt hatten, dass der eine derselben nur frass, wenn der andere ihm das Futter in den Schnabel steckte. Da der Fütternde zuerst zu Grunde ging, fürchtete man, dass der Ueberlebende verhungern würde, und schaffte ihm einen Jendaya (Conurus jendaya Gm.), einen ostbrasilianischen Keilschwanzsittich, als Gefährten an. In wenig Tagen gewöhnten sich die Vögel aneinander, doch der Periquito hatte inzwischen wieder gelernt, allein zu fressen.

Von den zwei Keilschwanzsittichen mit blauer Stirne (Conurus haemorrhous Spix), welche in ihrer gegenseitigen Liebe rührend waren, ertrug der eine die Gefangenschaft in Deutschland acht Jahre lang, der andere lebt noch. Da diese intelligenten Papageien selten zu uns in den Handel kommen, ist anzunehmen, dass sie sich schwer acclimatisiren lassen. Daher dürfte es von Interesse sein, hiermit zu erfahren, wie gut diese beiden, durch uns importirten Exemplare die Uebersiedlung nach dem kälteren Europa ausgehalten haben.

Eine ähnliche Widerstandsfähigkeit ist von zweien unserer drei Amazonenpapageien (Chrysotis aestiva L.) zu erwähnen. Da jedoch diese Papageienart unter allen brasilianischen Arten sich weitaus am ehesten bei uns klimatisch zurechtfindet, ist in dieser Langlebigkeit nichts Aussergewöhnliches zu erblicken. An Intelligenz überragen diese Chrysotis alle anderen von uns mitgebrachten Psittaciden weit. Ihre intellektuellen Eigenschaften sind aber zu wohl bekannt, als dass ich dieselben einer näheren Besprechung zu unterziehen brauchte.

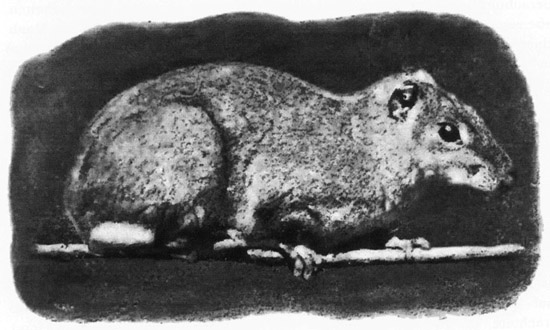

Fast gar nichts hingegen ist über Verstand und Charakter des von den Brasilianern Mocó genannten Felsenmeerschweinchens (Cavia rupestris Wied) bekannt geworden. Es scheint der Mocó nicht einmal durch den Handel aus seiner engeren Felsenheimath hinaus zu kommen, denn mehrmals wurde ich in Brasilien von Einheimischen gefragt, welches ihnen unbekannte Thier ich da mit mir führte. Mein niedliches Thierchen, das ich anderthalb Jahre lang besass, war in kürzester Zeit vollständig zahm geworden. Es war übrigens nicht nur zahm, sondern geradezu frech. Liess man es im Zimmer laufen, so setzte es behende über die Möbel hinweg und sprang vom Boden in einem Satz auf die Stühle und uns auf den Schooss; mit ein paar Sätzen war ein grosses Zimmer durchmessen. Beim Laufen liess das Thier fortwährend ein Glucksen vernehmen. Von dem Stumpfsinn unserer Meerschweinchen (Cavia cobayn Schreb.) konnte man an meinem Mocó gar nichts bemerken. Das Thier zeigte Ueberlegung. Wenn es vom Amazonenpapagei gehackt worden war, passte es den Augenblick ab, wo der Vogel, ihm den Rücken kehrend, gravitätisch weiterschritt, und zauste ihn dann unversehens am Schwanz. Ebenso, wenn ihm Jemand irgend eine zerstörende That untersagt hatte, wartete es ruhig auf den Moment, bis der Betreffende den ganzen Auftritt vergessen zu haben schien, um sich hinterlistig herbeizuschleichen und ihn zu beissen. Der Zerstörungssinn des Mocó war gross, kein Papier, kein Leder, kein Holz konnte vor ihm sicher sein. Am meisten zogen das Thier Bücher und Albums an, seine Nagezähne daran zu erproben; aber auch die Zeitung, die man in der Hand, der Stiefel, den man am Fuss hatte, waren seinen Angriffen ausgesetzt. Trotz dieser unangenehmen Eigenschaft und trotzdem, dass der Mocó auch vollständig unmotivirt die Menschen, mit denen er in Berührung kam, beissen konnte, musste man ihm doch gut sein. Es war ein frischer, immer munterer Geselle, von übrigens fast zu grosser Unruhe und Lebhaftigkeit. Als der Mocó in Folge einer unbefugten Flanellmahlzeit von seiner letzten Krankheit befallen wurde, war die Weise, in welcher er beim Menschen Hilfe suchte, geradezu rührend. Er schmiegte sich innig an und war bis zum letzten Athemzuge nicht mehr zu bewegen, den menschlichen Arm zu verlassen.

Mocó. (Cavia rupestris). Nach dem Leben photographirt.

Interessanter noch und auch sympathischer liess sich mein alter Coatí oder Rüsselbär (Nasua socialis Wied) an. Da ich das Thier fast vier Jahre lang besass und dasselbe viel bei mir im Zimmer hatte, lernte ich seinen Charakter genau kennen und muss, wenigstens für mein Exemplar, manches von Rengger Rengger: Die Säugethiere Paraguays, S. 102 u. ff. und auch Brehm Brehm's Thierleben. Säugethiere II. 203 u. fl. über die Rüsselbären Behauptete als unrichtig zurückweisen. Der Wahrheit entsprechend hingegen ist die Bemerkung Cazals Cazal: Corographia Brasiliea., I 53., dass diese Thiere so zahm werden wie Hunde. Mein Coatí wurde Anfangs an einer Kette oder in einem grossen Käfig gehalten, und da zeigte sich an ihm die von den Nasenbären oft berichtete Eigenschaft, unaufhörlich in Bewegung zu sein. Weil aber der angebundene oder eingesperrte Rüsselbär sich nicht in normalem Zustand befindet, berechtigt sein Benehmen in dieser Zeit der Freiheitsberaubung nicht zu einem Rückschluss auf seine sonstigen Gewohnheiten, ebenso wenig, wie z. B. das rastlose Hin- und Herlaufen anderer Raubthiere im Käfig darauf schliessen lassen darf, dass dieselben ein Gleiches in der Freiheit zu thun pflegen. Mein Rüsselbär, den ich schon nach einigen Monaten frei im Zimmer liess, brachte denn auch wirklich den grössten Theil des Tages ruhend zu. Den Charakter eines auf Bäumen lebenden Thieres verleugnete er niemals. Er war durchaus nicht zu bewegen, auf dem Boden zu liegen; stets suchte er sich auf einem Kasten, einem Tisch, auf dem Ofen oder der Lehne eines Armstuhles niederzulassen und da immer möglichst an der Kante. Je höher das Möbel war, um so mehr zog es ihn an. Am sympathischsten berührte ihn aber entschieden eine in einem Zimmer befindliche Wendeltreppe, an deren polirtem Geländer er mit unglaublicher Geschicklichkeit hinaufkletterte und auf deren obersten Stufen er gewöhnlich seine Lagerstätte aufschlug. Da, in höchster Höhe, fühlte er sich geborgen und vermeinte sich wohl in seinen heimischen Hochsitz auf Urwaldbäumen zurückversetzt. Mein Zimmer auf dem Lande betrachtete er als sein Eigenthum und bewachte es wie ein treuer Hund. Niemand durfte dasselbe betreten, der ihm nicht genehm, und wagte es eine ihm unliebsame Persönlichkeit dennoch, so jagte er dieselbe durch Angriffe auf ihre Füsse schleunigst wieder hinaus. Im Grossen und Ganzen war mein Coatí kein Held, sondern im Gegentheil sehr furchtsamer Natur. Pferde flössten ihm eine solch unbändige Angst ein, dass er bei deren Anblick vollständig die Fassung verlor; auch grosse Hunde waren für ihn ein unbezwinglicher Schrecken, kleine hingegen griff er von rückwärts an. Er kannte merkwürdiger Weise keine Furcht vor dem Menschen. Diesem gegenüber beherrschten ihn ausgesprochene Sympathien und Antipathien. Leute mit ruhigem, bestimmtem Wesen mochte er im Ganzen wohl. Lebhafte Leute aber konnte er nicht leiden, ebensowenig solche, die in ihren Bewegungen unbeholfen waren, und auch Herren fanden, mit wenig Ausnahmen, keine Gnade vor seinen Augen. Kaminfeger erregten seine Wuth; vielleicht erinnerten ihn dieselben an die Neger auf dem Markt in Bahia und hatte er von letzteren manchmal eine unsanfte Behandlung erdulden müssen. Sein Gedächtniss war erstaunlich. Als er nach drei vierteljähriger Unterbrechung wieder auf das Land kam, stürmte er, ohne sich zu besinnen, die Treppe der Villa hinauf und vor meine Thür, gerade als wenn er keinen Tag abwesend gewesen wäre. Nach vielen Monaten erkannte er Personen, die nur vorübergehend in seinen Gesichtskreis getreten waren, ihm aber eine Wohlthat erwiesen hatten, und begrüsste sie mit dem Freudenlaute »Zizi«. Ebenso blieben Solche in seiner Erinnerung haften, die er nur ein paar Mal gesehen, durch die ihm aber irgendwie Unangenehmes zugefügt worden war. Diesen bewahrte er seinen Hass, wie den Anderen seine Liebe. Ueberhaupt unterschied mein Coatí sämmtliche Persönlichkeiten seiner Umgebung und auch Fremde, die er nur selten sah, und hatte gegen jeden Einzelnen eine besondere Art des Benehmens. Von dem Mangel an Intelligenz, welche man den Rüsselbären vorwirft, konnte ich an meinem Thiere nichts bemerken, ebensowenig von der Ausdruckslosigkeit der Augen. Einmal, als sein Quälgeist, der Amazonenpapagei, den Rücken gekehrt, forderte er mich durch Blicke und Bewegungen geradezu auf, mit ihm einen gemeinsamen Angriff auf den frechen Vogel zu unternehmen. Ein ander Mal gab er, ebenfalls durch Bewegungen und beredte Augensprache, zu verstehen, man möge das für ihn bestimmte Bisquit zuerst in Wasser tauchen. Und gar, als das arme Thier schwer krank wurde, gewann sein Blick einen wahrhaft menschlichen Ausdruck von Hilflosigkeit, Trauer und flehentlichem Bitten.

Mein Coatí, dem ich mit der Zeit eine bedingte Reinlichkeit beigebracht hatte, gehorchte nur mir. Abends ging er folgsam zur Ruhe, nachdem ich ihm zuvor auf meinem Schoosse das Fell regelrecht gebürstet hatte. Sobald ich abwesend war, rissen alle Bande der Disciplin. Er weigerte sich dann, seinen Schlafkasten aufzusuchen, und einmal entkam er in ein unbewohntes Zimmer, legte sich in das daselbst befindliche Bett und war drei Tage lang nicht mehr zu bewegen, den ihm angenehmen Raum zu verlassen. Von der ersten Stunde an, da ich zurückkehrte, gehorchte er wieder, als wäre nie eine Zeit der Unfolgsamkeit dazwischen gelegen. Anderen, denen er nicht zu folgen brauchte oder vielmehr, die nicht verstanden hatten, ihn zum Gehorsam zu zwingen, brachte er mehr Liebe entgegen als mir. In mir sah er vor Allem seine Bändigerin, die ihm ihren Willen aufnöthigte. Er unterwarf sich, aber nicht mit Freude. Musste ich ihn züchtigen, so schäumte er wohl aus Wuth, wagte aber nicht, zu beissen. Zum Zeichen, dass ich keine Furcht vor ihm hatte, legte ich dem soeben gezüchtigten, noch tieferregten Thiere die Hand ruhig auf den Kopf; dies wirkte suggestiv. Die letzten Tage seines Lebens kam aber seine ganze Anhänglichkeit an mich zum Vorschein. Da folgte er mir in rührender Weise auf Schritt und Tritt wie ein Hund und lag mir zu Füssen, seine traurigen Augen auf mich gerichtet; wie sonst auf ein Möbel hinaufzuspringen fehlte ihm schon die Kraft. Mein Coatí war ein gemüthvolles, gutmüthiges, aber auch sehr eigensinniges Thier. Aus Bosheit biss er niemals; er biss nur, wenn er erschrak oder wenn ihm Jemand unleidlich unsympathisch war. Jedes metallische Geklapper, das Klirren von Schlüsseln, das Gerassel von Säbeln, der Lärm eines fallenden Essbestecks, das Läuten einer Handglocke reizten ihn auf unbeschreibliche Weise. Da schnappte er beissend nach Allem, was er erreichen konnte, nach Menschen und nach Gegenständen. War aber nichts Anderes in der Nähe, an dem er seine Erregung auslassen konnte, so zauste er seinen eigenen Schweif und biss ihn sogar blutig.

An possirlichen Affenstreichen fehlte es nicht. Einmal stahl sich das Thier unbemerkt aus dem Zimmer, fand irgendwo eine mit Petroleum gefüllte Kanne, warf dieselbe um, rieb seinen buschigen Schwanz mit dem Steinöl ein und schlich sich wieder an seinen Platz zurück. Sämmtliche Hausdienerschaft wurde wegen des umgeschütteten Petroleums verhört. Niemand bekannte sich schuldig. Erst später entdeckte man durch den petroleumduftenden Schweif im Bären den wahren Missethäter. Ein ander Mal kam der Coatí über eine Wichsbüchse und wichste regelrecht die Haare seiner Standarte; da er mit letzterer dann alles beschmierte, musste man ihn in eine leere Kammer einsperren bis die schwarze Brühe eingetrocknet war. Ein drittes Mal diente ihm Fischleim zur Befriedigung seines Instinktes, den Schweif gegen Ungeziefer einzureiben. Das Nachspiel war, dass das Thier sich die Hälfte seiner verklebten Schwanzhaare ausriss. Schlimmere Folgen, als die ebenerwähnten, hätte ein weiterer seiner Streiche haben können. Während ich verreist war, geschah es, dass der Bär eines Tages über die kleine Hausapotheke gerieth, die Flaschen entkorkte und sich gelegentlich seines Schweifwaschens mehr als nöthig mit dem Flascheninhalt bekannt machte. Unter allen Zeichen einer Carbolvergiftung fand man ihn dann in meinem Bette verkrochen, und nur dem schleunigen Herbeirufen eines Veterinärarztes, welcher Gegenmittel gab, war es zu verdanken, dass das Thier damals am Leben blieb. Uebrigens nicht nur in Bezug auf Einreiben seines Schweifes, auch sonst hatte der Rüsselbär die drolligsten Einfälle. So liess er sich gern in offenstehenden Schubladen häuslich nieder, ferner stahl er manchmal Zeitungen und andere Gegenstände für sein Tageslager zusammen, und einmal entwendete er einen Schlüssel, den man lange schmerzlich vermisste und der sich endlich in seinem Schlafkasten wiederfand.

Der Hang, fortzulaufen, die Freiheit zu suchen, war meinem Coati vollständig fremd. Das ursprünglich wilde Thier fühlte sich nirgends glücklicher als im Zimmer. Wenn man dasselbe auch in den Garten liess, wo es, schnüffelnd und Rinden untersuchend, mitunter von Baum zu Baum sprang, war sein Trachten doch immer, baldmöglichst wieder in das Haus zurückzugelangen. Es bewegte sich in kurzem, aber so ausgiebigem Galopp, dass man es kaum einholen konnte.

In der Nahrung zeigte sich mein Rüsselbär nicht sonderlich wählerisch. Er fand Geschmack an Bier, und es mundeten ihm Suppen, süsse und andere gekochte Speisen; auch holte er sich gelegentlich das für die Tafel bestimmte eingemachte Obst vom Anrichttische herunter. Doch sein Lieblingsfutter waren immer Froschlurche, Insekten, Spinnen und Regenwürmer. Gegen niedere Temperatur blieb er stets sehr empfindlich, und Husten und Schnupfen stellten sich bei ihm ein, sobald die kühlere Herbstwitterung begann. So musste er oft von Anfang September bis in den Mai, aber auch an frischen Sommertagen im warmen Zimmer gehalten werden. Nachts wurden ihm das ganze Jahr hindurch Flanelldecken übergebreitet. Trotz all dieser Sorgfalt entwickelte sich bei ihm aber schliesslich doch ein mit Herzaffektion verbundenes Lungenleiden, an welchem er im Verlaufe einiger Monate zu Grunde ging.

In Porto do Cachoeiro erwarben wir 100 Stück Orchideen aus den Wäldern von Espirito Santo, auf einer Station zwischen Santos und São Paulo einige Epidendreen aus der dortigen Gegend,

In Folge ungenügender Verpackung und des Transportes zur kalten Jahreszeit, gingen, bis auf 10 Stück, diese sämmtlichen Orchideen auf der Reise zu Grunde. Die Ueberlebenden, welche dem botanischen Garten in München zur Pflege übergeben wurden, sind folgende:

Tribus Epidendreae:

Cattleya labiata Lindl. var. Gaskelliana Hort. Sand. 1 Stück. Dieselbe hat bis jetzt nur einmal geblüht.

Cattleya Forbesii Lindl. 1 Stück, Dieselbe hat bisher dreimal geblüht.

Cattleya Schilleriana Reichenb. fil. 2 Stück. Von diesen hat die eine bisher dreimal, Eine schöne Chromolithographie dieser Pflanze ist erschienen in Neubert's deutschem Gartenmagazin. Jahrgang XLIV, Januarheft. die andere noch garnicht geblüht. – Es scheint das Vorkommen dieser Orchideenspecies in Espirito Santo, also südlich vom Rio das Contas, bisher nicht bekannt gewesen zu sein.

Laelia pumila Reichenb. fil. 4 Stück. Von diesen hat eine schon zweimal, die drei anderen haben noch gar nicht geblüht.

Tribus Vandeae:

Oncidium Marshallianum Reichenb. fil. 2 Stück. Von diesen brillant goldgelb blühenden Orchideen hat eine einmal, die andere noch nicht geblüht.

Da zur Zeit meiner Anwesenheit in Brasilien keine Samen von Araucaria brasiliana A. Rich. Lam. aufzutreiben waren, liess ich mir solche nachsenden. Es waren etwa 180 Stück, welche sich alle als noch keimfähig erwiesen. Von den jungen Pflanzen, die später dem Treibhause entnommen wurden, gingen jedoch die meisten zu Grunde. Die in richtiger Pflege Verbliebenen wachsen und gedeihen vortrefflich.