|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An Bord der »Maria Pia«. Samstag, den 25. August.

Auf dem Dampfer »Maria Pia« der »Companhia Espirito – Santo Campos« verliessen wir zu Drei heute früh Rio de Janeiro, um der Küste entlang nach Victoria, der Hauptstadt der Provinz Espirito Santo, zu fahren. Unser einziger Diener blieb in Rio zurück, da die bevorstehende Reise für ihn zu beschwerlich gewesen wäre. Wir nahmen den Kurs Anfangs in östlicher, dann nordöstlicher Richtung und hatten, um nach unserem Ziele zu gelangen, einen Theil des vor 2 Wochen von Bahia nach Rio schon zurückgelegten Weges neuerdings zu fahren. Letzteres liess sich nicht vermeiden, denn erstens lief unser damaliges Schiff Victoria nicht an und zweitens dachten wir damals noch gar nicht an unser jetziges Reiseprojekt. Dieses war erst in Rio de Janeiro gereift und verfolgte den Zweck, sowohl den Küstenurwald, wie die in demselben hausenden Botokuden zu besuchen. Für den nicht zu Stande gekommenen Ritt von Santo Amaro aus und die am Rio Negro vereitelte Fahrt zu den Crichaná sollte der jetzige Ausflug einen Ersatz bieten. –

Vormittags waren wir der Südküste entlang gesteuert und waren vom Anblick ihrer Bergketten gefesselt gewesen. Nachmittags hatte uns der an der hiesigen Küste zu dieser Jahreszeit häufige Nebel jegliche Aussicht benommen. Unsere »Maria Pia« schlingerte stark, da sie kleiner ist als die Bodenseedampfer und wir nicht nur Dünung hatten, sondern auch die vom nahen Lande reflektirten Wellen fühlbar wurden. Manche der Passagiere konnten sich nicht auf ihren Füssen halten und einer derselben, den es zu Boden geschleudert hatte, kroch auf allen Vieren zu seinem Sitz zurück.

Morgen schon sollen wir die Küste von Espirito Santo sehen.

Diese Provinz, welche die zweitkleinste Brasiliens ist, umfasst immerhin noch 44 839 qkm Wie unsicher die diesbezüglichen Angaben sind, beweist z. B., dass ein brasilianischer Autor (Silva Coutinho: Breve Noticia descriptiva sobre a Provincia do Espirito Santo, p. 2) 39 000 qkm als Flächeninhalt angiebt, ein zweiter (Carvalho Daemon: Provincia do Espirito Santo p. 472) hingegen 79 000 qkm. und hat somit ungefähr die Grösse der Schweiz. Sie liegt zwischen 18° 5' und 21° 18' südlicher Breite und besitzt eine Küstenentwicklung von 428 km. Ihre Ausdehnung von Ost nach Westen ist gering. Espirito Santo ist das Küstenland für das vom Meere vollständig abgeschnittene Minas Geraes, doch die mangelhaften Verkehrswege lassen es als solches noch nicht zur Geltung kommen. Die ganze Provinz entfällt auf die Küstenurwaldzone und hat keine Campos irgendwelcher Art. Die schönsten Theile des brasilianischen Küstenurwaldes befinden sich innerhalb seiner Grenzen, und zwar namentlich im Süden und Norden, indessen die mittleren Strecken dieser üppigsten Waldvegetation entbehren. Der Charakter des Landes ist überwiegend ein gebirgiger. Er ist es hauptsächlich gegen das Innere zu, wo sich von Süd nach Norden, längs der ganzen Westgrenze, die Serra do Mar hinzieht, welch letztere auf dem nördlichen Theil dieser Strecke den Namen Serra dos Aymorés führt. Im Osten, an der Küste und den Ufern der grösseren Flüsse, namentlich von 20° s. Br. an nordwärts, dehnen sich grosse Ebenen. Mehr im Süden sendet die Randgebirgskette ihre Ausläufer bis fast an die Küste vor.

Ueber das Klima von Espirito Santo sind noch wenig Beobachtungen gemacht oder veröffentlicht worden. Es gilt im Ganzen als heiss, feucht und ungesund an den Küsten und in den Stromniederungen, angenehm und gesund im Innern und in den höheren Lagen. Die vermuthete Jahresisotherme, wohl diejenige der Küstenstriche, Es ist in den Quellen nicht gesagt, ob es sich hier um die Jahresisotherme der Küstenstriche handelt, doch ist dies nach Vergleich mit den Jahresisothermen benachbarter Küstenstriche so anzunehmen. ist 24° C. Am Rio Doce steigt in der heissen Jahreszeit die Hitze häufig auf 35° C. Santa Izabel, welches der bergigen Region des Innern angehört, hat eine Jahresisotherme von 22,5° C.; in Santa Leopoldina, das eine ähnliche Lage aufweist, sinkt das Thermometer nie unter 15° C Das in Sellin (das Kaiserreich Brasilien II 94) für Espirito Santo angeführte Temperaturminimum von 0°, dürfte sehr anzuzweifeln sein.. An der Küste sind das ganze Jahr hindurch Niederschläge zu verzeichnen, doch regnet es weit mehr im Sommer als im Winter. Die trockensten Monate sind, überall in der Provinz, Juni, Juli und August.

In landwirtschaftlicher Beziehung ist Espirito Santo noch sehr zurück, denn erst wenige Strecken seines überaus fruchtbaren Bodens sind angebaut. An Kulturen begegnen wir vor Allem derjenigen des Kaffeebaumes, für welche sich die Terrainbeschaffenheit ganz besonders eignet und welche auch immer mehr an Umfang zunimmt. Daneben werden Zuckerrohr, Baumwolle, Mandioca, Mais, allerhand Knollengewächse und andere Nutzpflanzen kultivirt. Von Viehzucht kann in diesem ausschliesslichen Waldland verhältnissmässig wenig die Rede sein, dafür aber werden die Wälder auf Bau-, Nutz- und Werkhölzer ausgebeutet, unter welchen das bekannte Palisander zu nennen ist.

Die geringe Entwicklung der an und für sich so reichen Provinz ist dem schlechten Zustande und der weitaus ungenügenden Zahl der Verkehrswege zuzuschreiben, wodurch die Produkte gar nicht, oder nur mit Schwierigkeiten aus dem Innern an die Küste und zum Export gelangen können. In Folge dessen hat auch der Handel noch wenig Aufschwung genommen. Der Werth des Waarenumsatzes der ganzen Provinz belief sich im Jahre 1885-1886 auf nur ca. 6 400 000 Mark. Von dieser Summe entfiel der weitaus grössere Theil auf den Import aus den anderen Provinzen, indessen der Werth des Handelsverkehrs mit dem Auslande nur etwas über ein Drittel der Gesammtsumme betrug.

Espirito Santo ist schwach bevölkert. Es zählt nur 121 562 Einwohner, so dass auf den Quadratkilometer nicht mehr als 3 Seelen treffen. Die Weissen sind nicht stark vertreten, sie betragen blos 32 pCt. der Bevölkerung, auch die Mestizen mit 33 pCt. sind im Vergleich zu denjenigen der meisten anderen Provinzen nicht sehr zahlreich. Die Neger hingegen mit 27 pCt, bleiben an relativer Zahl blos hinter denen von Rio de Janeiro zurück. Bemerkenswerth ist auch die verhältnissmässig hohe Ziffer an civilisirten Indianern; sie wird nur von derjenigen der Amazonasprovinzen und derjenigen Mato Grossos übertroffen. Die 8 pCt. der Bevölkerung, welche diese Indianer für sich in Anspruch nehmen, verteilen sich auf drei Völkergruppen, auf die Goyatacá, die Gês und die Tupi Die Tupi müssen, ausser aus dem Stamme der Tupinambá. aus dem der Tupiniquin und allenfalls dem der Papnazes sein. Siehe Martius: Zur Ethnographie Amerikas, zumal Brasiliens 172. 174, 191, 302. Monra: Diccionario Geographien do Braxil I 403.. An wilden Indianern besitzt Espirito Santo noch eine ziemliche Menge. Sie hausen uneingeschränkt in den zum Theil noch vollständig unerforschten Urwäldern des Westens und des Nordens, indessen die Weissen und sonstigen Civilisirten nur die Küsten inne haben und langsam an den Flussläufen in die endlose Waldwildniss vordringen. Die Wilden gehören zweierlei Gruppen an. Wir finden da Cotochó, Botocudos und Andere aus der Gruppe der Gês, Puri aus der Gruppe der Goyatacá. Die Botocudos sitzen im Westen und Norden, die Puri mehr im Südwesten. Von all diesen Stämmen sind die Botocudos der weitaus bedeutendste Stamm und auch derjenige, welcher uns am meisten interessirt, da speziell ihm unser Besuch bei den Indianern von Espirito Santo gilt.

Die Botocudos, weiche früher unter dem Namen Aymorés bekannt waren und sich selber Buru nennen, belaufen sich auf etwa 7000 Köpfe und zerfallen in verschiedene Horden. Diese Horden tragen verschiedene Namen und leben zum Theil in bitterer Feindschaft untereinander. Sie haben ausgedehnte Wohnsitze. Nördlich findet man sie bis gegen Ilheos in der Provinz Bahia hinauf verbreitet, im Westen bis nach Minas Geraes hinein soweit sich die Ausläufer des Küstenurwaldes erstrecken, nämlich fast bis zur Serra do Espinhaço, im Süden, in Espirito Santo, mindestens bis zum Rio Doce, und im Osten auf einzelnen Strecken fast bis zur Küste vor. Früher wurden sie südlich noch am Rio Preto unter 22° südl. Breite angetroffen und brasilianische Gelehrte erwähnen auch welche für die Provinzen Paraná und S. Catharina. Siehe Guia da Exposicáo brazileira p, 18. 41. e s. Peixoto: Novos estudos eraniologicos sobre os botocudos. (Archivos do Museu do Rio de Janeiro VI. 233. 235) und Ladislao Netto: Investigações sobre a archeologia brazileira. (Archivos etc. VI. 415. 504. 505.) – Martins (Zur Ethnographie etc.) und Ehrenreich (die Eintheilung und Verbreitung der Völkerstämme Brasiliens. [Petermann's Geographische Mittheilungen XXXVII. S. 116]) erwähnen daselbst keine. Im Ganzen scheint über diese südlichen Botokuden noch wenig Sicheres festgestellt, so viel aber ist zu ersehen, dass die brasilianischen Gelehrten den Begriff »Botokuden« weiter ausdehnen als die deutschen und zwar vermuthlich nur, weil die betreffenden Wilden der Südprovinzen, gleich den allgemein als Botukuden anerkannten Wilden, Lippenpflöcke tragen. Am Rio Doce haben die Botokuden noch die Wohnsitze inne, in welchen man ihnen vor Jahrhunderten zuerst begegnet ist. Sie stehen der Urrasse, dem prähistorischen Menschen Brasiliens zum mindesten sehr nahe. Quatrefages: L'homme fossile de Lagoa-Santa et ses descendants actuels (Comptes rendus de l'Académie des Sciences XCIII p. 882 et s). – Ehrenreich (1 c. 115 und: Ueber die Botocudos der brasilianischen Provinzen Espiritu Santo und Minas Geraes [Zeitschrift für Ethnologie XIX. S. 79]) sagt, dass die Lagoa-Santa-Schädel in der Form mit den botokudischen identisch seien und hält sie, entgegen Quatrefages, nicht für diluvial. Ihr Schädeltypus ist ein niedriger; ihre Schädelkapazität ist gering und reiht sich derjenigen der Australier und Neukaledonier an. Die Männer sind durchschnittlich ächte prognathe Dolichocephalen von einem Breitenindex; von 73,75 Mittel der 19 in Archivos etc. (I. 55. e s. VI. 212 e s.), Hartt (Geology and Physical Geography of Brazil p. 586), Rey (Etude anthropologique sur les Botocudos p. 24. e s.), Virchow (Crania Ethnica americana, und Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie etc. Jahrgang 1875 S. 161 und ff.) angeführten Breitenindexen von Männerschädeln. Bis auf 2 sind diese Schädel sämmtlich dolichocephal; der niederste Breitenindex beträgt 70,8, der höchste 79.3. – Ehrenreich (Ueber die Botucudos etc. S, 67) hat aus 9 in Berlin befindlichen Schädeln einen durchschnittlichen Breitenindex von 74.5 erhalten., indessen die Weiber mit einem Breitenindex von 75,36 zu den Mesocephalen rechnen. Mittel der 9 in Archivos etc. (I. 57 e s. VI. 233 e s.). Rey (I. c. 37. e s.) und Verhandlungen etc. (1875 S. 161 und ff.) angeführten Breitenindexen von Weiberschädeln. Drei dieser Schädel sind dolichokephal. Der niederste Breitenindex ist 71.02, der höchste 79,86. – Ehrenreich (Ueber etc. S, 67) hat aus 4 in Berlin befindlichen Schädeln einen durchschnittlichen Breitenindex von 78,4 erhalten. – 12 weitere Botokudenschädel von einem mittleren Breitenindex von 74,49 (Archivos etc. VI. 243) und ein von Virchow (Verhandlungen der Berliner etc. 1874 S. 262. 1875 S. 161) erwähnter Schädel von 72,4 sind hier nicht in Betracht gezogen worden, sowohl weil sie nicht nach Geschlechtern geschieden, wie weil sie z. Th. nicht von reiner Rasse sind. Die Stirne der Botokuden ist schmal, niedrig und nach hinten fliehend, das Gesicht breit und flach, die Nasenwurzel tiefliegend; die Nase hat meist einen eingebogenen, manchmal einen gekrümmten oder geraden Rücken; die Augen sind klein und schwarzbraun, die Augenspalte ist schief, mitunter auch horizontal, der Mund gross, die Lippen sind ziemlich dick, die Jochbeine vortretend, die Haare straff und fast durchgängig schwarz, der Bartwuchs ist mangelhaft, die Färbung der Haut eine sehr verschiedene. Man trifft sowohl gelbbraune, wie röthlich- oder bronzebraune Individuen, doch herrscht erstgenannte Färbung vor; jedenfalls sind die Botokuden heller als die Tupi und gehören überhaupt zu den Indianern mit heller Hautfarbe. Sie sind von mittlerer Grösse, haben einen kurzen Hals, breite, horizontale Schultern und auffallend kleine Extremitäten. Lacerda filho e Peixoto: Contribuções para o estudo anthropologico das raças indigenas do Brazil (Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro I. p. 49 e s.) – Lacerda: Crancos de Maracá (Archivos etc. IV. p. 40 e s.) – Peixoto: Novos etc. (Archivos etc. VI. 212. 218. 229. 246. c s.) Rey; Etudes etc. 70. 71. – Mello Moraes: Revista da Exposição anthropologica brazileira p. 2. 94. – Neuwied: Reise nach Brasilien II. 3 und ff. – Hartt: Geology etc. 579 a. f. – Ehrenreich: Ueber etc. 14 ff.

In den Lippen tragen die Botokuden oder Aymorés Holzscheiben, was ihnen von Seiten der Portugiesen den Spottnamen Botocudos, von Botoque, eigentlich richtiger Batoque = Spund, eingetragen hat. Sie theilen diese Sitte mit verschiedenen anderen Indianerstammen, doch kommt dieselbe immer mehr und mehr ab. Hauptsächlich die Weiber sind es, welche sich noch mit den Lippenpflöcken verunstalten, indessen die Männer sich jetzt begnügen, Holzscheiben, von denen die grössten 9 cm Durchmesser haben, in die Ohrläppchen einzufügen. Obwohl die Botoques aus einem Chorisienholze geschnitten werden, welches ein fast geringeres Gewicht hat als Kork, so reisst den alten Leuten doch meistens die übermässig gedehnte Unterlippe. Ausser diesem fraglichen Schmuck haben die Weiber Hals- und Armbänder aus Fruchtkernen und Thierzähnen, die Männer bei kriegerischen Unternehmungen Rindendiademe. Die Häuptlinge trugen früher ein paar Federn auf dem Kopf, doch auch dies nur ausnahmsweise. Die Botokuden malen sich mit blauer, rother und schwarzer Farbe. Im Walde gehen sie vollständig unbekleidet. Die wenigen Halbzivilisirten bedecken sich nothdürftig, so lange sie auf den Fazendas arbeiten. Die Botokuden stehen auf einer sehr tiefen, vielleicht der tiefsten Stufe der Entwickelung. Sie leben noch in der Steinzeit und kennen weder den Gebrauch von Canoas Siehe Ladislão Netto: Investigações etc. (Archivos etc. VI. 414). – Martius (Zur Ethnographie I. 324) spricht hingegen von Kähnen, wenn auch von äusserst unvollkommenen., noch im Durchschnitt den Gebrauch von Töpferwaaren, auch Hängematten und vielfach auch Hütten sind ihnen fremd. Ihre Gefässe sind Stücke von Bambushalmen und Fruchtschalen des Calebassenbaumes (Crescentia Cujete L.), des Flaschenkürbisses (Lagenaria vulgaris Ser.) und der Sapucaia (Lecythis Pisonis Camb.). Kochtöpfe findet man höchst selten bei ihnen und diese wenigen sind sehr primitiv hergestellt. Das Wasser wärmen sie meist mangelhaft in Bambusrohr, in jungen, noch ungetheilten Palmblättern, oder indem sie Kieselsteine in der Feuergluth erhitzen und in das wasserhaltende Gefäss hineinwerfen. Ausser obengenannten Hausgeräthen besitzen sie Steinbeile und Messer aus Bambus, jetzt manchmal auch Aexte und Messer aus Eisen, welche ihnen durch den Verkehr mit den Weissen zugebracht werden. Ferner haben sie Sprachrohre aus Armadillschweif und Bambusflöten, welche mit der Nase geblasen werden. Körbe, Mörserkeulen und Holzgefässe sind selten in ihrem Besitz. Zum Transport ihrer wenigen Habseligkeiten auf den Wanderzügen benutzen sie ein weitmaschiges Netz aus Pflanzenfasern, Cacaiu genannt, welches die Weiber mittelst eines über die Stirn gehenden Bandes aus Baumbast auf dem Rücken tragen und auf dem oft noch ein Kind sitzt. Ihre Waffen bestehen aus Bogen und Pfeilen, selten aus Keulen. Die Pfeile sind niemals vergiftet und haben immer nur Spitzen aus Material, welches das Pflanzenreich liefert. Die Keulen sind klein und werden aus sehr hartem Holz gefertigt. Die Botokuden nähren sich von den Ergebnissen der Jagd, von Säugethieren, Vögeln, Alligatoren, Eidechsen, Schlangen, Fischen, welche grösstenteils geschossen werden, und allerhand Insekten. Auch Vogeleier, Honig und verschiedene Waldesfrüchte dienen ihnen ab Speise. Die Zubereitung der Mahlzeiten geschieht ohne Kochutensilien, da sie, wie wir sahen, durchschnittlich keine haben; das Fleisch, unter dem das der Affen ihnen das liebste ist, essen sie halb roh. Sie besitzen keine eigentlichen Hütten, sondern begnügen sich auf ihren steten Wanderungen mit flüchtig gebauten, niederen Nachtquartieren aus Aesten, Zweigen und Blättern. Nur wenn sie etwas länger an einer Stelle zu bleiben beabsichtigen, geben sie diesen primitivsten Ranchos durch etliche Pfähle mehr Dauerhaftigkeit. Ihr Lager besteht aus Baststücken, welche auf die Erde gebreitet werden.

Die Botokuden gehören moralisch und geistig zu den niedersten Rassen. Sic huldigen zeitweise noch der früher unter ihnen allgemein verbreiteten Anthropophagie Rey: Étude anthropologique sur les Botocudos p. 79. – Hartt: Geology etc. 600.; es ist der im Krieg erschlagene Feind, welcher verzehrt wird, sei es aus Rachsucht, sei es weil er ihnen gerade gelegene Nahrung bietet. Von Charakter sind sie faul, diebisch, gefrässig und sehr reizbar, aber dabei gutmüthig, und wenn man freundlich mit ihnen ist, kann man eine gleiche Behandlung von ihnen erwarten. Vielweiberei ist noch unter ihnen anzutreffen, doch herrscht jetzt meistens Monogamie vor; so leicht wie sie die Ehe schliessen, lösen sie dieselbe wieder. Die Todten begraben sie bei oder auf den Lagerplätzen, welche dann verlassen werden. Ihre Sprache, die zu den agglutinirenden gehört und dialektische Verschiedenheiten aufweist, ist gering entwickelt; sie hat viel Zungen- und Gaumenlaute, verhältnissmässig weniger Lippenlaute. Die Zahlen gehen bei einzelnen Horden nur bis zwei, bei anderen bis fünf, doch können die Botokuden mittelst Finger und Zehen bis zum Begriff zwanzig vorrücken. Die Religion dieses Indianerstammes ist höchst einfach und schliesst keinerlei Art von Kultus in sich; so fehlen auch die Pagés Siehe weiter oben S. 70. der Tupívölker. Es ist fraglich, ob die Botokuden an ein höheres, gutes Wesen glauben; der Glaube an böse Geister ist jedoch vorhanden.

Die Horde, welche wir aufsuchen wollen, ist diejenige, welche am Rio Doce, an der Grenze von Espirito Santo und Minas Geraes sitzt und zu der Hordengruppe der Nak-nanuk gerechnet wird. Sie soll zwar schon zum Theil eine Kreuzung mit der weissen Rasse erfahren, aber dessenungeachtet den botokudischen Typus noch deutlich bewahrt haben. Auch die gekreuzten Nak-nanuks sind noch ausgesprochene Dolichocephale mit ausgesprochener Prognathie.

*

An Bord. Sonntag, den 26. August.

Heute früh 10 Uhr lag unser Dampfer unter 20° 50' s. Br. vor der Mündung des Itapémirim Itapémirim ist ein Tupíwort, welches »Kleiner Steinweg«. bedeutet.. Seit wir die Mündung des Itabapuana passirt hatten, waren wir längs der Küste von Espirito Santo gefahren, welche 30-40 km landeinwärts verschiedene Gebirgszüge bis Victoria begleiten. Der Rio Itapémirim ist ein ganz ansehnlicher Küstenfluss, an dessen Südufer sich ungefähr 3 km oberhalb seines Ausflusses in das Meer die Villa gleichen Namens erhebt. An der Mündung selbst liegt der winzige Ort Barra, welcher nur aus einer Kirche und ein paar Häusern besteht, nichtsdestoweniger aber eine Bibliothek mit deutscher Zeitung und deutschen Zeitschriften besitzt. Es dürfte dies wohl darin seine Erklärung finden, dass in der nahen Colonie Rio Novo, für welche der Itapémirim die Ausfuhrstrasse ist, auch Deutsche angesiedelt sind. Schön gruppirt sich das Gneissgebirge hinter dem dichtbewaldeten Flussufer. Es sind zum Theil phantastisch geformte Bergketten, welche in der Serra de Itapémirim bis zu 1400 m ansteigen und aus welchen, in der Serra do Pico, der bei Cachoeiro gelegene Itacolumý Itacolumý ist ein öfter sich wiederholender Bergname. sich wie ein Riesenfinger gen Himmel emporreckt.

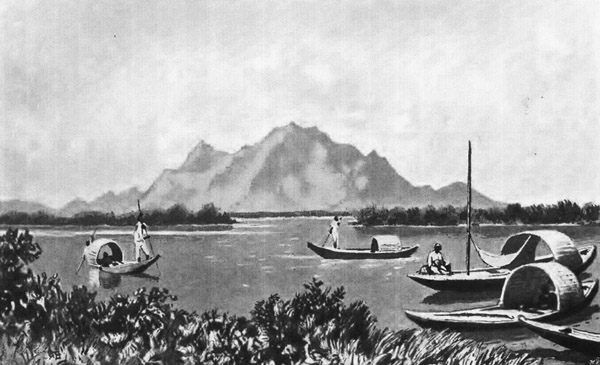

Mündung des Itapémirim. Nach Natur skizzirt von der Verfasserin, ausgeführt von B. Wiegandt.

Die Barre des Itapémirim ist schlimm und erlaubt nur Schiffen von geringem Tiefgang die Einfahrt in den Fluss, welcher 70 km vor seiner Mündung schiffbar wird. Wir fuhren in einer Lancha an das Land, durch heftige Brandung und zwischen einer Reihe rundgewaschener, mövenbesetzter Klippen hindurch. Einige Segelboote und Canoas schwammen auf dem schmalen Flussspiegel. Nach zwei Stunden, welche wir unter anderem dazu benutzten, die Bibliothek von Barra zu inspiziren, setzte unser Dampfer seine Küstenfahrt nordwärts fort. Nach weiteren zwei Stunden, in denen wir immer angesichts des Landes geblieben waren, steuerte die »Maria Pia« in eine kleine Bucht an der Mündung des Rio Guaraparý hinein. Die gleichnamige Villa, welche einer Tupinambámission ihren Ursprung verdankt und noch viele indianische Einwohner zählt, liegt theilweise hinter Uferfelsen versteckt in hübscher Gebirgslandschaft. Zwischen verschiedenen Klippen hindurch gelangten wir bis vor die durch ihr ungesundes Klima bekannte Ortschaft, deren Hafen aber einer der besten dieser Küste ist und Schiffen von 5 m Tiefgang einzulaufen gestattet. Gegenüber von Guaraparý sind am Strande der stillen, kleinen Bucht die strohgedeckten, rothen Lehmhütten des Dorfes Muquissaba hingelagert. Bäume beschatten die bescheidenen Behausungen, dahinter dehnen sich langgestreckte vegetationsbekleidete Hügel aus Gneiss und tertiärem Thon, und um die Bucht herum schliesst sich in einem Bogen das hier nahe an die Küste vorgeschobene Gebirge mit seinen ganz alpinen Formen. In Guaraparý, welches gesalzene Fische, etwas Baumwolle, Bauholz und viel Balsam ausführt, war unseres Bleibens nicht lange; und so mussten wir die malerische Berglandschaft unseren Blicken bald wieder entschwinden sehen.

Zur Rechten ein Gürtel flacher Klippen, zur Linken die nahe Küste, welcher 30 km landeinwärts die schöne Serra de Guaraparý entlang läuft, so steuerten wir nordwärts der Stadt Victoria zu. Gegen Abend öffnete sich im Westen die Bucht von Victoria oder Espirito Santo Sogar brasilianische Quellen nennen die Bucht, die einen so, die anderen so. Siehe Carvalho Daemon: Provincia do Espirito Santo 474; Silva Coutinho; Breves Noticias sobre a Provincia do Espirito Santo 3; Ayres de Cazal: Corographia brasilica II 58 e s., welche, am Eingang einige Seemeilen breit, sich drei Seemeilen weit in das Land hineinzieht. Diese Bucht ist wohl die bedeutendste der ganzen Provinz, aber nicht die für die Schiffe beste. Sie bietet in ihrem äusseren Theile gegen den Seegang wenig Schutz, und die Einfahrt, speziell in den Kanal von Victoria, ist eine schwierige, auch können nur Schiffe von höchstens 3,5 m Tiefgang einlaufen. Brasilianische Quellen hingegen (Carvalho Daemon: Provincia etc. 474 und Silva Coutinho: Breves etc. 3) schildern die Bucht als eine der besten der Welt, als gut geschützt und auch bei Ebbe genügend tief. Auf der südöstlichsten Spitze des Landes, welches die Bucht umschliesst, erhebt sich, eingangbeherrschend, der Monte Moreno, ein 210 m hoher, konischer Gneisshügel. Diesem folgt nach Westen ein 80 m niedrigerer, steiler Hügel, der zu oberst das dem Felsen förmlich entwachsene alte Kloster Nossa Senhora da Penha trägt. Westlich von letzterer Höhe springt die Küstenlinie tief ein, die Einbuchtung von Villa Velha bilden. Hier wie in der äusseren Bucht, welche grosse und kleine Inseln schmücken, misst das Wasser an den tiefsten Stellen nur 5 m. Zwischen der Ilha do Boi und der Südküste der Bucht ist die Einfahrt in den nach Victoria führenden Kanal, welcher sich genau in westlicher Richtung landeinwärts zieht. Das Land tritt nun zu beiden Seiten vor, zur Linken das Festland, zur Rechten die Ilha do Espirito Santo Auch diese Insel trägt verschiedene Namen. Macedo (Corographia do Brasil 133) nennt sie Ilha do Espirito Santo, Carvalho Daemou (Provincia etc. 479) Ilha da Victoria. und die Wasserstrasse wird auf ca. 180 m eingeengt. Klippen und bromeliaceenbewachsene steile Gneissinseln gefährden das Fahrwasser. An der Südseite entsteigt der Pão d' Assucar etwa 130-140 m hoch, senkrecht den Fluthen, und das Wasser erreicht hier eine bedeutende Tiefe. Dann erweitert sich der Kanal wieder und bildet nun den ausgezeichneten und geräumigen Hafen von Victoria, welcher 6-10 m tief ist und brackisches Wasser hat Am Nordufer des Hafens baut sich die auf der Ilha do Espirito Santo gelegene Stadt den Hügel hinan auf, nicht nur von Süden, sondern auch von Westen fluthenumspült. Westlich von Victoria nämlich zieht nordwärts im rechten Winkel zu dem Einfahrtskanal eine, Lameirão genannte Lagune, welche verschiedene Flüsse, unter denen als bedeutendsten den Rio Santa Maria aufnimmt.

Es war dunkel geworden bis unser Dampfer sich durch die lange und enge Einfahrt durchgewunden und vor Victoria Anker geworfen hatte. Somit waren wir verurtheilt, die Nacht noch an Bord zuzubringen, obwohl uns vom Lande hunderte von Lichtern aus den Häusern einladend entgegenblitzten.

Victoria – Fazenda am Mangarahý. Montag, den 27. August.

Früh gingen wir an's Land und wurden im Hause des reichen Kaufherrn Pecher gastlich aufgenommen. Hier galt es zunächst, unser überflüssiges Gepäck zurückzulassen und uns für die Reise in den Küstenurwald und zu den Botokuden möglichst einfach und praktisch auszurüsten. Die Reisekleider europäischen Schnittes wurden hier in Verwahrung gegeben und es wurde eine Kleidung angelegt, passend sowohl zum Reiten, wie zum Fusswandern im Waldesdickicht. Kleiderwechsel gab es keinen, um das Gepäck nicht unnütz zu beschweren; doch sparten wir nicht an warmen Hüllen, uns vor Regen und Nachtkühle zu schützen. Bis 11½ Uhr waren unsere zwei Zelte, unsere drei höchst einfachen Feldbetten, unser kleines Kochgeschirr, allerhand Conserven, zwei Laternen und ein Vorrath an Kerzen in der uns bestimmten Canoa untergebracht Auch hatten wir uns, vielleicht auf längere Zeit zum letzten Male, durch ein tüchtiges Frühstück gestärkt. Und nun schifften wir uns ein und zogen in die Wildniss hinaus, ohne Sicherheit, unser Ziel wirklich zu erreichen. Unsere Canoa war ein ächter, riesig langer Einbaum aus Amarelloholz Vermuthlich das Holz der Sucupira amarella (Ferreirea spectabilis Allem.), eines Riesenbaumes Mittelbrasiliens (Martius: Flora brasiliensis XV I S. 311 und das Kaiserreich Brasilien, auf der Weltausstellung von 1876 in Philadelphia S. 50). Siehe auch Costa Rubim: Vocabulario brasileiro 69, und Martius: Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas II S. 405. 406. – Es wird zwar in Flora brasiliensis (XIII 2 S. 73-74) als Páo amarello speziell das Holz der auf die obere Amazonasgegend beschränkte Vochysia obscura Warm. genannt, welche wohl identisch ist mit dem als Schiffsbauholz dienenden Páo amarello des Silva Araujo (Diccionario topographico etc. do Alto Amazonas p. 20), doch dürfte der Páo amarello des Amazonasgebietes aller Wahrscheinlichkeit nach einem anderen Baume zugehören als das Amarelloholz Mittelbrasiliens. Der Name Amarello bei Bauholz begegnet uns nur noch in Louro amarello = Cordia alliodora Cham. (Vergl. das Kaiserreich Bras. auf der Weltausstellung etc. S. 51, u. S. Anna Nery: Le Brésil en 1889 p. 285). Der Louro amarello ist für unseren Fall wohl nicht ausgeschlossen, doch ist von ihm nicht wie von Ferreira spectabilis eine besondere Dicke des Stammes erwähnt. (Siehe Flora brasiliensis VIII. 1. S. 4). und hatte sechs Bänke. Diese Bänke waren aber nicht für uns bestimmt sondern für die Canoabemannung. Letztere setzte sich zusammen aus vier ruderführenden Leuten, nämlich zwei Negern, einem Indianer und einem Weissen, und aus dem Steuermann, ebenfalls einem Neger, welcher stehend mit einem Handruder das Fahrzeug lenkte. Uns war in der Mitte der Canoa ein langer, bankloser Platz reservirt, über welchem sich eine Cuberta, ein Halbcylinder aus Palmstroh wölbte, bestimmt, die Sonnenstrahlen abzuhalten. Auf das Flurholz hatte man uns eine Strohmatte und eine Matratze gelegt und hier mussten wir nun den ganzen langen Tag auf orientalische Weise am Boden kauern, den Rücken nothdürftig durch unser Handgepäck gestützt.

Muquissaba. Nach Natur skizzirt von der Verfasserin, ausgeführt von B. Wiegandt.

Die Fahrt ging anfangs in nördlicher Richtung den Lameirão aufwärts und dann, nach 18 km, an seinem Nordende in den Rio Santa Maria hinein. Dieser Fluss, welcher eine Länge von etwas über 100 km haben mag, ist 54 km hindurch für Kähne, man sagt auch für kleine Dampfer, schiffbar. Die ersten zwei Stunden unserer Fahrt wurde gerudert, dann die Canoa mit langen Stangen vorwärts gestossen. Die Ufer des Lameirão waren grösstentheils mit Mangrovegebüsch eingefasst, das sich hier wohl, wie anderwärts in Brasilien, aus Avicennien und Laguncularien zusammensetzte. An den paar Uferfelsen, die den Mangrovewaldgürtel unterbrachen, waren zahllose Austern angeheftet, welche Ostrea spreta d'Orb. gewesen sein dürften. Wenigstens passt letztgenannte Austernspecies am besten auf die Beschreibung, welche der Naturforscher Hartt Hartt, Geology and Physical Geography of Brazil p. 73. von den hier vorkommenden, den Einwohnern Victorias als Nahrungsmittel dienenden Ostreen gibt.

Hinter dem mangrovenumsäumten Ufer wurden in einiger Entfernung die schönsten Berge sichtbar, der Frade Leopoldo und vor Allem, nach Nordosten, der Mestre Alvaro. Letzterer, eine elegant gezeichnete Gneisspyramide mit drei gleich hohen Spitzen von 980 m, entragt der Ebene einsam und majestätisch. Wer einmal diesen bedeutendsten Küstenberg der Provinz gesehen, dem wird seine charakteristische, fast klassische Form schwerlich mehr aus dem Gedächtniss entschwinden.

Zu Mittag hatte bei heftigem Gegenwind die Luft 26° C. und das Wasser 22,5° C gehabt. Flache Mangroveinseln theilten nun unsere seichter werdende Wasserstrasse, in welche Enten einfielen, indessen Möven nach Beute herabstiessen und Eisvögel versteckt am Ufer fischten. Bem-te-ví, wohl Pitangus lictor Licht., flogen über den Rio Santa Maria hin und her. Im Ufergebüsch strichen die wundervoll scharlachroth und schwarz befiederten Tijé-pyranga (Rhamphocoelus brasilius L.), die zu den schönsten Vögeln Brasiliens gehören. Von Zeit zu Zeit kam eine Canoa, ein Einbaum wie unserer, lautlos den Fluss herabgeschwommen. Er war entweder mit dunkelhäutigen Frauen und Kindern besetzt oder mit Fazendeiros, welche Kaffeesäcke zur Küste brachten. Wie eine Erscheinung zogen diese malerischen, von Indianern, häufiger noch von Negern geruderten Canoas an uns vorbei, in der nächsten Flusswindung bald wieder unseren Blicken entschwindend. Der Mangrovewaldgürtel war nun zurückgeblieben, und das beiderseitige Ufer begleiteten dichtes Buschwerk und niedere Bäume, über welche nur selten ein höherer Baum emporschaute. Keine Lianen, keine Epiphyten schmückten diesen Waldsaum, der uns weder hübsch, noch üppig anmuthete. Wir vermissten die phantastischen Vegetationsbilder der Amazonasufer und erinnerten uns, dass wir hier in derjenigen schmalen Region des Küstenwaldes von Espirito Santo waren, welche nur mageren, capoeiraähnlichen Pflanzenwuchs besitzt. In dem an Breite immer mehr abnehmenden Fluss drängten sich Schilfrohre dicht aneinander, und Pflanzen mit fleischigen, fast runden Blättern, sicher Eichhornien oder Pontederien, ragten in Mengen über den Wasserspiegel heraus. Bald an dieser, bald an jener Stelle des Rio Santa Maria bot sich uns ein schönes Landschaftsbild in Folge bewaldeter Hügel oder Berge, welche den Horizont abschlossen. So war es namentlich bei der kleinen Ansiedlung Porto de Pedra, von wo aus sich der Mestre Alvaro äusserst malerisch aufbaute. Einige Kilometer weiter aufwärts wurden in der Ferne einige Häuser des Kirchdorfes São José do Queimado hoch oben auf einem grasbedeckten Hügel sichtbar.

Der Rio Santa Maria mit dem Mestre Alvaro. Nach Natur skizzirt von der Verfasserin, ausgeführt von F. Berninger.

Die Fazendas der hiesigen Gegend, auf welchen vielfach Pferde- und Rindviehzucht getrieben wird, blieben mehr oder minder hinter den Bäumen des Ufers versteckt. Eine Zeit lang ritt einer der Fazendeiros, von zwei Negerknaben zu Pferde begleitet, auf einem Passgänger den Fluss entlang aufwärts, sich immer in gleicher Höhe mit unserer Canoa haltend. Bald kam der kleine Reitertrupp ganz nahe an das Ufer heran, bald verschwand derselbe wieder hinter dem Ufergebüsch. Wir wussten nicht recht, was das bedeuten solle, bis der weissbärtige Fazendeiro an einer passenden Stelle in den Fluss sprengte und uns anrief, ob wir von Rio de Janeiro kämen. Er wünschte blos zu erfahren ob sein Kaiser gut und glücklich aus der Fremde heimgekehrt. Nachdem ihm befriedigende Nachricht geworden, jagte er über seine Besitzungen von dannen und war bald unserem Gesichtskreise entrückt. Diese spontane Aeusserung von Loyalität in weltferner Gegend hinterliess uns, in Gedanken an den hochverdienten Monarchen, einen entschieden wohlthuenden Eindruck.

Ein als Socó bezeichneter grauer Reiher, wohl Nycticorax violaceus L., flog auf, und ein grau, weiss und schwarzer Vogel, den unsere Leute Soldado nannten, trippelte am Uferrand dahin. Ich vermuthe, dass letzterwähntes Thier, welches mir ungefähr wie eine grosse Bachstelze erschien, ein Regenpfeifer war und zwar vielleicht der Ochthodromus wilsoni Ord. Spix beschreibt in seinem Werke: Avium species novae, II, 77, nur einen jungen Vogel; Wilson (American Ornithology IX, Tafel 73, No. 5) bildet ein erwachsenes Exemplar ab. Nachdem wir noch verschiedene Flusswindungen mit Leichtigkeit überwunden, da der Rio Santa Maria kein starkes Gefäll hat, fuhren wir endlich durch den auf beiden Ufern ausgebreiteten Ort Queimado selbst hindurch. Angelegt wurde dort nicht, denn wir strebten unaufhaltsam vorwärts dem uns bezeichneten Nachtquartiere zu.

Den ganzen Nachmittag hatte keine Sonne geschienen, wodurch die Temperatur behaglich gewesen war. Abends 5¼ Uhr zeigte das Thermometer 24,5° C.; schon Nachmittags war es ganz windstill geworden. Zu unserer Rechten erhob sich ein Hügel mit Kokospalmen bestanden, welche nur wenige und gebogene Wedel trugen. Es waren die ersten Palmen, die wir auf unserer heutigen Flussfahrt sahen. Unsere Canoabemannung bezeichnete sie als Cocos de Quarto, doch da Palmen unter dieser Benennung nirgends erwähnt sind, dürften darunter wohl Cocos de Quaresma (Cocos flexuosa Mart.) zu verstehen sein, nicht nur der Namensähnlichkeit wegen, sondern auch da dieselben dem Habitus und der Art des Vorkommens nach, am meisten mit diesen Palmen übereinstimmen. Das Ufer schmückte ziemlich viel Pfeilgras (Gynerium parvifolium Nees ab Esenbeck), und dahinter standen einige Bäume, mit der bartflechtenähnlichen, grauen Tillandsia usneoides L. dicht behängt.

Wir fuhren still unseres Weges, als uns wieder eine Canoa entgegenkam. Die beiderseitigen Bootsleute riefen sich an, und nun wurde uns zufällig kund, dass der andere Kahn die für unseren morgigen Ritt bestimmten Sättel an Bord führte, um sie nach Queimado zu bringen. Ebenso waren, wie wir durch die fremde Canoabemannung erfuhren, unsere Pferde dahin unterwegs. In Victoria aber hatte man uns gesagt, dass die Reitthiere uns auf einer Fazenda, Unsere Leute nannten diesen Punkt Mangarahý; nach der Spezialkarte in Silva Coutinho (Breve Noticia descriptiva sobre a Provincia do Espirito Santo) heisst derselbe, bezw. die Fazenda, jedoch »José Claudio de Freitas« und ist Mangarahý ein Dorf, welches am Rio Mangarahý weiter aufwärts und ganz ausserhalb der von uns befolgten Route liegt. nahe dem Einfluss des von Südwesten dem Rio Santa Maria zuströmenden, eine gute Strecke oberhalb Queimado einmündenden Rio Mangarahý erwarten würden. Somit wären wir ohne diese zufällige Begegnung ganz beruhigt zu Canoa dahin weitergefahren, indessen Sättel und Pferde, welche in der Dunkelheit sehr leicht unbemerkt an uns hätten vorbeipassieren können, vergebens in dem flussabwärts gelegenen Queimado auf uns würden gewartet haben. Es war ein Missverständniss, welches, wenn nicht so bald gelöst, trefflich dazu geeignet gewesen wäre, uns einen ganzen Reisetag zu kosten. Nun blieb nichts anderes zu thun übrig, als auf dem Fluss an demjenigen Punkte, an welchem die Pferde nothwendig vorbeikommen mussten, zu passen, um dieselben abzufangen. Es war schon Nacht geworden. Beide Canoas wurden am Ufer festgebunden und die Ruderknechte zündeten auf dem Lande ein tüchtiges Feuer an, sich das Nachtmahl zu bereiten. Wir blieben im Kahn und kochten daselbst unseren bescheidenen Abendimbiss, der zugleich auch unser Mittagessen war. Von Zeit zu Zeit warfen wir einen Blick hinaus auf die malerischen Gestalten, welche sich um die prasselnden Flammen gruppirten. Nach stundenlangem Warten traf endlich der Pferde- bezw. Maulthiertrupp ein, von Herren geritten, die aus dem Innern kamen und unsere Thiere noch weiter benutzen wollten, um nach Queimado zu gelangen. Wir verständigten uns mit ihnen über diesen Punkt und über die rechtzeitige Rücksendung unserer Reitgelegenheit nach der Fazenda an der Mündung des Mangarahý. Abends 9 Uhr setzten wir bei Stockfinsterniss unseren Weg zu Canoa fort. Matt brannte unsere kleine Laterne unter der Cuberta, die ruhige Bewegung des Bootes wirkte einschläfernd, und der Platz, auf dem wir unter Tags unbequem gehockt, schien uns jetzt eine herrliche Schlafstelle.

Gegen 11 Uhr Nachts erreichten wir endlich die oben besprochene kleine Fazenda, an deren Besitzer wir ein Empfehlungsschreiben hatten. Erst galt es, in der undurchdringlichen Dunkelheit die lehmige Uferböschung hinaufzuklettern, bei Gefahr in den Fluss hinunterzurutschen, dann, bis zum Wohnhaus fortzutappen, wo Alles schon in tiefem Schlafe lag. Ohne ein Wort des Unwillens nahmen uns die freundlichen Brasilianer auf, räumten die Wohnzimmer und die bis zu diesem Augenblick belegten Betten, und setzten sich für die übrige Nacht in einem kleinen, bettenlosen Raum zusammen. Wir zwei Damen theilten ein hartes Lager und froren gehörig. Da die Zimmer nach echt brasilianischer Art keine Decke und keine bis hinauf reichenden Wände hatten, strich die kühle Nachtluft ungehindert durch das ganze Haus. Unser Gepäck mit den warmen Hüllen aber hatten wir wegen des bei Finsterniss schwierigen Transportes in der Canoa zurücklassen müssen.

Fazenda am Mangarahý – Santa Thereza. Dienstag, den 28. August.

Kaum begann es zu tagen, als wir aufstanden, ungeduldig uns über die Lage unseres Nachtquartiers zu orientiren. Wir befanden uns in einer mässigen Berggegend, unser gastliches Haus stand unfern des Flusses auf hohem Ufer, alle Höhen ringsum waren baumbewachsen. Die Natur bot hier keinen Reiz.

Um 6½ Uhr sassen wir im Sattel, zum Ritt nach Porto do Cachoeiro, dem Flusshafen für die Kolonie Leopoldina. Unser Pfad zog sich durch die Serra do Mangarahý, meistens längs des rechten Ufers des Rio Santa Maria, in nordwestlicher Richtung aufwärts. Der Fluss war hier weit mehr von hübscher, sogar üppiger Vegetation umsäumt als an seinem Unterlaufe. Die Landschaft hatte keinen grossartigen Charakter; pflanzenbedeckte Höhen begleiteten beiderseits unseren schmalen Reitweg. Der bescheidene Baumwuchs der Abhänge war mit Indaya (Attalea Indaya Dr.) untermischt, Steinkokospalmen mit wahrhaftigen Riesenwedeln. Ein Genipapeiro (Genipa americana L.), eine baumförmige Rubiacee, welche den Indianern ein blauschwarzes Färbemittel liefert, zog unsere Aufmerksamkeit auf sich. Gelb- und rothblühende Lantanen (Lantana camara L.), Daselbst in mein Herbarium gesammelt. die uns hoch zu Reitthier noch überragten, erhoben sich am Wege. Zwischen dem Gesträuch emporgekletterte Bougainvillea spectabilis Willd. Daselbst in mein Herbarium gesammelt. warfen ihre prächtigen, tiefrothen Hüllblätter wie einen Purpurmantel über das Grün der Stützpflanzen. An waldlosen Stellen hatten die mit Recht gefürchteten Termiten über meterhohe, gelbliche Kegelbauten aufgeführt.

Einzelne Fazendas klebten oben an den Berglehnen, einzelne Cafezaes Cafezaes = Kaffeepflanzungen. zogen sich an dem Gehänge herunter. Die Kaffeebäumchen prangten in schneeweissem Blüthenschmuck oder im Roth der Kirschen, welche unter dem dunklen Laub hervorleuchteten. Ueber und über blüthenbedeckte Orangenbäume sandten uns ihren Duft aus der Ferne zu. Anús (Crotophaga ani L.), diese glänzend blauschwarzen Kukusvögel mit langem, fächerförmigem Schwanze, wechselten von einem Baum zum anderen. Canarios (Sycalis flaveola L.), die Männchen mit gelberem, die Weibchen mit mehr bräunlich und grünlich untermischtem Gefieder, strichen am Boden umher. Viele braungrau und gelb gefiederte Bem-te-ví, der Art des Vorkommens nach wohl Pitangus sulphuratus L., suchten emsig nach Nahrung. Im Gebüsch sass ein wundervoller Vogel, mit langem, schwarzem Schnabel, goldgrün schillernden Flügeln und ebensolchem Rücken, rothbraunem Bauche und theilweise blauschimmernder Brust. Es schien mir zweifellos eine Galbula rufoviridis Cab. zu sein, die mich besonders deshalb interessirte, da sie der erste Repräsentant der nur auf Südamerika beschränkten, farbenprächtigen Glanzvogelfamilie war, welcher mir zu Gesicht kam.

Im Hintergrunde war bald da, bald dort eine Serra zu bemerken. Ein paar Mal mussten wir durch Flüsse und kleinere Wasserläufe reiten, denn Brücken waren hier ein unbekannter Luxus. Mich hatte bei Zuteilung der Reitthiere ein Passgänger getroffen, und fand ich mich mit seinen Bewegungen angenehm zurecht. Unerträglich hingegen war der Sattel. Ich vertauschte ihn zwar Nachmittags gegen einen besseren, doch den qualvollen Muskelschmerz, welchen er mir verursachte, werde ich sicher noch Tage lang empfinden.

Nach guten zwei Stunden langten wir in Porto do Cachoeiro an, welches sich fast nach Art eines Tyroler Dorfes an den Abhängen gruppirt. Diese Villa ist der Sitz des Municipiums do Cachoeiro de Santa Leopoldina. 52 km von Victoria entfernt, liegt sie an der untersten Stromschnelle des Rio Santa Maria. Bis hierher kann der Fluss, welcher zwar erst etliche Stunden weiter abwärts, von der Mündung des Rio Mangarahý an, etwas bedeutender wird, mit Kähnen befahren werden; zur Zeit hohen Wasserstandes sind sogar schon Dampfschiffe auf seinen Fluthen geschwommen. Mit Porto do Cachoeiro haben wir die einstige Kolonie Santa Leopoldina erreicht. Es war dies eine 1855 von der Regierung gegründete Kolonie, auf deren früherem Territorium jetzt über 11 000Seelen Rechnet man den, Santa Cruz genannten Theil nicht zur einstigen Kolonie Santa Leopoldina, wie dies von Einigen geschieht, so vermindert sich die Seelenzahl um ca. 1400. angesiedelt sind. Diese Bevölkerung besteht aus Tyrolern, Deutschen, Schweizern, Holländern, Belgiern, Franzosen, Italienern, Polen und Lusobrasilianern. Siehe weiter oben S. 61 Anmerk. 1. Nachdem die ersten Kolonisten mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, scheinen die meisten Leute dort jetzt wenigstens ein bescheidenes, Manche auch ein ganz behagliches Auskommen zu haben. Es finden, von der Provinzialregierung unterstützt, fortwährend Zuwanderungen statt. Im verflossenen Jahre, 1887, wurden in der Exkolonie Santa Leopoldina etliche hundert Landantheile vermessen, welche theils Neueingewanderten, theils Söhnen früherer Kolonisten, theils Lusobrasilianern und theils solchen einstigen Kolonisten zugewiesen wurden, deren Landparzelle für die inzwischen zahlreicher gewordene Familie nicht mehr genügte.

In Porto do Cachoeiro stiegen wir bei einem deutschen Kaufmann und seiner Gattin ab, welche beide uns mit äusserster Liebenswürdigkeit aufnahmen und uns am heutigen Tage unsere Reise nicht mehr fortsetzen lassen wollten. Doch da wir Eile hatten, konnten wir das gastliche Anerbieten nicht annehmen. Von dem als vortrefflich bekannten Klima von Santa Leopoldina bekamen wir in Cachoeiro keinen sonderlich guten Begriff. Nachmittags 1 Uhr zeigte das Thermometer 27° C., und trotz Mangels an Sonne und trotz Gewitterregens war die Hitze an diesem Nachmittage drückend.

Endlich, nach langem Drängen, kam es um viereinhalb Uhr zum Aufbruch nach Santa Thereza. Unser freundlicher Hausherr liess es sich nicht wehren, als Führer uns dahin zu begleiten. Wir hatten einen Ritt von sechseinhalb Stunden vor uns, von welchen fünf, dank unseres späten Aufbruches, auf die Nacht entfallen mussten. Bald blieb der über Felsen schäumende Fluss und die zwischen Berglehnen eingeengte Ortschaft tief unten hinter uns zurück. Unser Saumpfad führte Anfangs ziemlich steil in das Gebirg hinauf. Fiederpalmen, zahllose schwarzbraune, somit schon vertrocknete Beeren tragende Kaffeebäumchen und hunderterlei andere Bäume wuchsen zu beiden Seiten. Von der Höhe aus hatten wir noch einen schönen Rückblick hinunter auf den gebirgigen Thalabschluss. Dann ging es auf Drittelhöhe einem steilen Hang entlang, dem gegenüber ein ebenso steiler Hang abstürzte. Beide Gehänge begegneten sich unter einem spitzen Winkel und liessen zwischen sich keine flache Thalsohle zur Entwickelung gelangen. Die Vegetation wurde immer üppiger, Farnbäume, von denen Brasilien Arten aus dreierlei Gattungen, namentlich viele aus der Gattung Alsophila besitzt, wiegten ihre zarten, graziösen Wedel in Menge neben dem Weg. Man wähnte sich um viele Jahrtausende zurückversetzt und wähnte eine Landschaft aus der Steinkohlenzeit vor sich zu haben. Die riesigen Blätter der Indayapalmen (Attalea Indaya Dr.? Ob es sich hier um Attalea Indaya Dr. oder Attalea humilis Mart. handelt, kann ich nach meinen Reisenotizen nicht mehr sicher eruiren, da ich in denselben nur den Vulgärnamen und als Habitus »Riesenwedel« verzeichnet habe. Den Vulgärnamen Indaya scheinen aber sowohl A. Indaya, wie A. hum. zu führen (Als Ndaya-assú = grosse Indaya erwähnt Wied, Reise nach Brasilien I. 271, die A. Ind., und ich habe am 31. August den Namen Indaya für die stammlose Attalea, also die A. hum. angeführt), und Wedel von 5 m Länge, wie sie die A. hum. besitzt, können im Dickicht immerhin riesig erscheinen. Vermuthlich aber waren die hiesigen Indaja doch die A. Indaya Dr., welche Blätter bis zu 10 m Länge entwickelt. ragten aus der Pflanzenfülle heraus. Tacoára- d. h. Bambusdickichte Vielleicht Nastus barbatus Ruprecht, die einzige Bambusacee, welche in Martii Flora brasiliensis (II 3. p. 163 und ff.) für diese Gegenden erwähnt ist. deckten die Hänge. Grosse, wie Taue gedrehte Lianenstämme, vielleicht Stämme von Aristolochien, wanden sich nach aufwärts. Wir waren hier in einem richtigen Mato virgem Siehe weiter oben S. 219., dem echten Küstenurwalde, der sich von der Hylaea durch Reichthum an Baumfarnen und Bambusgräsern unterscheidet. Denn obwohl dort, wenigstens im Caa-Eté, weder Cyatheaceen noch Bambusaceen fehlen, sprechen sie doch, weil weniger arten- und individuenreich, im Landschaftsbilde nicht mit. Dahingegen sind im hiesigen Urwald die einzigschönen Lianenlauben und phantastischen Pflanzenbehänge, die in der Hylaea das Auge entzücken, meistentheils gar nicht, und wenn überhaupt, dann nur in viel bescheidnerem Maasse vorhanden.

Weiter ging es durch den Mato virgem und immer weiter. Bald wölbten sich die Bambusen über uns zu einem Dach zusammen, bald that sich seitwärts eine kleine, vegetationsüberwucherte Schlucht auf, bald ging es zu unserer Rechten tief hinunter in ein Chaos von Grün. Aus dem Pflanzengewirr stiegen majestätisch einige gigantische, bis hoch hinauf astfreie Laubbäume empor. Rothblühende Bromeliaceen sassen in den Astwinkeln. Tarroähnliche Aroideen mit solch riesigen Blättern, wie wir deren in dieser Pflanzenfamilie noch niemals gesehen, vermuthlich irgendwelche Caladien, hoben sich aus dem Dickicht heraus. Hoch oben auf einer Baumkrone gruppirte sich ungemein graziös ein feinverzweigter, rosenroth blühender Kletterstrauch, sicherlich eine der in diesen Himmelsstrichen so zahlreichen Bignoniaceen.

Zu unserer Linken am Bergeshang war ein einsames Häuschen zu sehen. Der Bewohner desselben, ein Brasilianer, soll einst sehr hart gegen seine Sklaven gewesen sein, soll sie einsperren und peinigen haben lassen. Dem Volksglauben nach hatte ihm, ob seiner Thaten, seine Mutter geflucht und war der Unselige in Folge dessen gänzlich herabgekommen und überdies von der Elephantiasis Graecorum, dem echten Aussatze, befallen worden.

Unser schmaler Saumpfad, der uns nur gestattete, Einer hinter dem Andern zu reiten, war manchmal unbeschreiblich schlecht. Der Boden war tief aufgeweicht und wir mussten ganze Moräste passiren. Hier lernten wir zum ersten Male die berüchtigten Pilões kennen, welche den Reisenden wahre Qualen von Anstrengung und Ermüdung bereiten. Es sind diese Pilões quer über den Weg gehende, ackerfurchenartige Bildungen, von welchen die höheren Theile aus abgerundeten Stufen, aus Querwällen von hartem Lehm, die tieferen aus bodenlosen Schmutzrinnen bestehen. Diese Art Erdleitern werden von den Maulthierzügen, den Tropas, selbst hergestellt. Ein jedes der Saumthiere nämlich hält genau die Fahrten des vorhergehenden ein und solcherweise treten sich in dem zur Regenzeit erweichten Boden binnen Kurzem die tiefsten Löcher. Zwischen den Löchern bleiben selbstverständlich Erhöhungen stehen, glitschige Querwälle, welche von keiner folgenden Tropa wieder zusammengestampft werden, da sie für die Füsse der Thiere keinen Halt bieten. Und so treffen die Maulthierhufe jahraus jahrein nur immer die Rinnen, und die Rinnen werden immer tiefer und die runden Stufen immer höher. Es ist ein Zustand ohne Aussicht auf Besserung.

Unsere armen Pferde kletterten, stolperten, rutschten über diese Pilões hinweg, so dass wir jeden Augenblick dachten, Ross und Reiter müssten stürzen. An ein rasches Vorwärtskommen war auf diesen Strecken gar nicht zu denken; man konnte nur froh sein, wenn sie überhaupt ohne Unfall überstanden waren.

Wir hatten ausserdem eine in Brasilien ungewohnte Menge von Brücken und Brückchen zu passiren, von denen sich manche in gutem, manche in schlechtem Zustand befanden. An einigen Stellen waren die Brücken eingestürzt und wir mussten neben ihnen den Bach oder Fluss durchreiten. Es geschieht in den meisten Gegenden Brasiliens für Brückenbauten so viel wie gar nichts. An eine Reparatur der verhältnissmässig wenigen Brücken, welche überhaupt vorhanden, denkt Niemand, und so werden dieselben, wenn auch schon lebensgefährlich, so lange benutzt, bis sie zusammenbrechen. Dann gehen die Tropas wieder, wie früher, durch eine Furt, bis auch diese durch die an beiden Enden entstehenden Atoleiros oder bodenlosen Pfützen unbrauchbar wird und man zum Neubau einer Brücke schreiten muss.

So lange wir Tageslicht hatten, liessen sich all die primitiven Wegzustände noch ertragen. Aber von 6 Uhr an war es stockfinstere Nacht. Und nun fühlten sich Mensch und Thier noch viel unsicherer, als es natürlich ebenso wie bisher über Pilões und geländerlose Brücken hinweg, durch Furten hindurch und an Abgründen entlang ging. Unser vorausreitender Führer hatte eine kleine Laterne angezündet und an seinem Steigbügel befestigt. Der matte Schimmer derselben zeigte uns jetzt nothdürftig den einzuschlagenden Pfad. Trotz dieser bescheidenen Beleuchtung war der Führer auf eine grosse, hohe Holzbrücke gerathen, welche nur Anfang und Ende hatte, in deren Mitte aber ein schwarzes Nichts uns entgegengähnte. Ein Schritt weiter – und unser Hausherr von Porto do Cachoeiro wäre in den Fluss hinabgestürzt. Nun galt es, in der Dunkelheit die Furt suchen. Der Fluss war tief und breit, das Wasser klatschte um unsere Thiere und spritzte hoch an uns herauf.

Doch diese einzelnen Momente störten uns nicht die Romantik des einsamen Nachtrittes durch den Urwald. Kaum war die Dunkelheit angebrochen, begann wie auf einen Schlag das tausendstimmige Urwaldkonzert, welches wir seit dem Amazonas nicht mehr gehört hatten.

In dem Urwald tönt der Ruf der Nacht,

Grillen zirpen, heulend brüllt der Affe,

Hammerschmied und Klöppler sind erwacht,

Klagend schreckt der Frosch aus tiefem Schlafe.

Ein Konzert wie Geisterspuk wird laut

Und begleitet mich auf meinen Wegen

Kaiser Maximilian von Mexico: Aus meinem Leben, VII, S. 275.

*

Allerhand Froschlurche strengten ihre Singwerkzeuge an. Da war es ein knackender Laubfrosch, wohl Hyla marmorata Láur., der sich weithin hören liess, Von diesem Frosch, der sowohl bei Rio de Janeiro, wie in Surinam, also wohl auch in den Wäldern von Espirito Santo vorkommt, werden speziell die Knacklaute erwähnt (Burmeister: Erläuterungen zur Fauna Brasiliens, S. 95). – Die übrigen Hylidenstimmen, welche von Burmeister angeführt werden und an der Ostküste zu hören sind (I. c. 108, 113), sind, seiner Beschreibung nach, knackernde. dort ein grunzender Batrachier, vermuthlich der Gemeine Hornfrosch (Ceratophrys dorsata Wied), welcher sich bemühte, zu sekundiren. Wied: Beitrage zur Naturgeschichte von Brasilien, I, 589 hat diesen Frosch häufig in den Wäldern der Ostküste gehört. In dem Bruch der Thalniederung waren es andere Anuren, die ein lautes Frage- und Antwortspiel aufführten. Alle seine Brüder aber übertönte der Ferreiro (Hyla faber Wied), dessen Stimme, taktgemäss und metallisch wie der Schlag eines Klempners, unermüdlich durch den hohen Urwald klang. Dieser Laubfrosch pflegt die Nachtstunden hindurch den, Ferrador genannten Glockenvogel (Chasmorynchus nudicollis Vieill.) abzulösen, welcher mit fast gleichklingendem, zum Verwechseln ähnlichem Rufe von früh bis Abends den Urwald belebt.

Den Froschlurchchor unterstützte das Zirpen unzähliger Grillen. Nachtvögel kreischten auf, und sonstige Thierstimmen fielen vereinzelt oder zu mehreren in die allgemeine Urwaldsymphonie verstärkend ein. Nachdem die ersten Nachtstunden vorüber waren, wurde es etwas ruhiger im Walde, manche Sänger verstummten, andere aber begannen erst mit ihren Stimmbänderübungen. Die aus dem Riesenkonzerte noch übrig gebliebenen Musikanten wurden in der sonstigen Stille nur um so vernehmbarer. Unmittelbar am Wege klagte eine Stimme wie diejenige eines weinenden, hilfesuchenden Kindes. Auch das war der Laut eines Froschlurches, Es handelte sich hier um einen der von den Indianern Cutagoá oder einen der Inigoá genannten Froschlurche. (Siehe Wappäus: Das Kaiserreich Brasilien, 1354; Canstatt: Brasilien, Land und Leute, 67; Näher: Land und Leute in der brasilianischen Provinz Bahia, 150.) Unter dem Vulgärnamen Gutacá führt Spix (Animalia nova sive species novae Testudinum et Ranarum, p. 29, 42, et 43) Rana palmipes Spix und Phyllomedusa bicolor Bodd. an, doch ist nicht zu ergründen, ob diese zwei Froschlurcharten im Küstenurwald vorkommen. Inigoá werden einige Bufonidenspecies genannt. Ob der in Espirito Santo häufige Bufo crucifer Wied hier in Betracht kommen kann, war mir nicht möglich festzustellen; überhaupt ist es nicht zu eruiren, weiche Bufonidenarten unter Inigoá verstanden werden. der im Begriffe stand, uns irrthümlicher Weise zu menschlichem Rühren zu bewegen. Neben uns im Gesträuch schrie ein aus dem Schlafe geschrecktes Waldthier auf. Ein Nager, wohl ein Goldhase, floh vor uns in das Dickicht, ein Hirsch brach durch das Buschwerk und ein unsichtbares Wesen raschelte zu unserer Linken in der Vegetationsdecke des Waldbodens, Ein kleiner Frosch aber setzte in verzweifelt grossen Sprüngen über unsere schmale Picada.

Brücke in der Provinz Espirito Santo.

Die Eindrücke, welche bei einem solch einsamen Ritt in finsterer Nacht, in fremdem Lande und menschenferner Urwaldwildniss auf das Gemüth einstürmen, sind ganz eigenthümlicher Art. Man sieht nichts, denn das spähende Auge kann das Dunkel nicht durchdringen, welches ringsum die ganze Natur verhüllt. Zugleich hört man hunderterlei Stimmen und klagende Töne, merkwürdige Laute, welche an das gespannt lauschende Ohr schlagen, oft ohne dass man ihren Ursprung weiss oder sich ihre Bedeutung zu erklären vermag. Mehr als einmal meint man, es müsse eine der schwarzen Waldwände, welche den Weg zu beiden Seiten einschliessen, sich aufthun und irgend eine fremde, unheimliche Gestalt heraustreten. Oder man meint, es gelte, einem jammernden Mitbruder beizuspringen, im nahen Gebüsch müsse ein zu Tod Verwundeter liegen – aber wie in der undurchdringlichen Finsterniss ihn finden, wie ihm helfen? – Und dann sind es schliesslich nur harmlose kleine Geschöpfe gewesen, die vor dem späten Wanderer das Weite gesucht, oder unbekannte Thierstimmen, die den noch Unerfahrenen geäfft haben.

Doch auch gegen diese Eindrücke stumpften wir uns schliesslich ab. Endlos schien sich unser Weg zu dehnen, Mensch und Thier wandelten, schon halb schlafend, in schläfrigem Tempo weiter. Das Trabreiten hatte längst aufgehört. Von Zeit zu Zeit rieselte ein feiner Regen auf uns herab und feuchte Dünste stiegen aus den Urwaldsümpfen auf. Um 7 Uhr hatten wir die erste und letzte, die einzige Rast gehalten. Es war in einer von einem Sachsen gehaltenen Venda gewesen, welche inmitten der Berge gelegen ist. Später waren wir an verschiedenen, dem Walde abgerungenen, polnischen Ansiedlungen und solchen von Einwanderern anderer Nationalität vorbeigekommen. Gatter, ganz so wie deren bei uns im Gebirge gebräuchlich sind, bezeichneten den Eingang und Ausgang eines jeden einzelnen Landgutes. Sie versperrten uns den Weg, ein Umstand, der uns nicht wenig auf unserem Marsche aufhielt, da das Oeffnen derselben vom Pferde aus geraume Zeit in Anspruch nahm. Nachdem diese Schwierigkeiten überwunden waren, führte unser Saumpfad wieder durch lange Strecken Urwaldes, der sich hoch über uns zusammenschloss und von dem wir nur einzelne Riesenbäume unterscheiden konnten, welche gespenstisch gen Himmel ragten.

Endlich, gegen 11 Uhr erreichten wir das grösstentheils von Italienern bewohnte Dorf Santa Thereza, Da wir aus Irrthum erst einen Tag später erwartet waren, hatte sich die belgische Kaufmannsfamilie, welche uns gastlich aufnehmen sollte, schon zur Ruhe begeben. Wie unsere gestrigen, hatten wir auch unsere heutigen Wirthe erst durch Klopfen aus tiefstem Schlafe zu wecken, ehe uns aufgethan wurde und wir unsere Zimmer angewiesen erhielten. Von unseren Packthieren war weit und breit nichts zu sehen, und so mussten wir uns schmutzbedeckt wie wir gingen und standen, auf unsere Maisstrohsäcke werfen. Doch ein erquickender Schlaf nach acht bis neunstündigem Ritt liess uns bald diese kleine Unannehmlichkeit vergessen.

Santa Thereza – Petropolis. Mittwoch, den 29. August.

Da des Morgens die Packthiere noch nicht eingetroffen waren und wir nicht einmal einen Kamm bei uns hatten, liess die Morgentoilette ebensoviel zu wünschen übrig, wie die Toilette des vorhergehenden Abends. Auch war an ein Weiterreiten nicht zu denken, da wir uns doch erst überzeugen mussten, ob unser Gepäck überhaupt eintreffen würde. So hiess es: geduldig, oder ungeduldig warten.

Wir benutzten die aufgedrungene Rast, uns in Santa Thereza umzusehen. Es war dies bald geschehen. Die Ortschaft, welche zu dem, Timbuý genannten Theile der ehemaligen Kolonie S. Leopoldina gehört, liegt zwischen mittelhohen, eng zusammengerückten Bergen, nahe dem Flüsschen Timbuhý. Sie besteht nur aus einigen unschönen, gemauerten Häusern, und einer kleinen Kirche, welcher jedoch der Priester fehlt. Die Häuser haben graue Dächer und erinnern, Fenster und Thüren abgerechnet, etwas an Tyroler Bauernhäuser, so dass man sich fast in einem Dorfe Tyrols wähnen könnte. In dem nach italienischer Art freistehenden Glockenturm wird die Glocke nicht durch Anschlagen, sondern wie bei uns durch Anziehen mittelst eines Seiles geläutet.

Mehr als das uninteressante Dorf interessirte mich ein Gambá, d. h. eine Beutelratte, welche sich verflossene Nacht zur Freude unseres Hausherrn in einer Falle gefangen hatte. Das Thier, ein Hühnerdieb nach Art der Marder, war, den Schweif abgerechnet, nach Augenmass mindestens 45 cm lang, hatte kurze Beine, eine Kopfform, welche an die eines jungen Schweines erinnerte, ein Gesicht, gezeichnet ähnlich dem eines Dachses, und ein langes, keineswegs dichtes Haar, welches weiss und schwarz in grossen Flecken gemischt erschien. Allem nach hielt ich dasselbe für eine alte, noch mit dem Winterkleid angethane Didelphys marsupialis L. var. typica Oldf. Thom.

Erst im Laufe des Vormittags langten unsere drei Packthiere an. Eines derselben hatte sich Nachts im Urwald verirrt, und wir konnten von Glück sagen, dass es nicht sammt unserer betreffenden Gepäckstücke auf immer verloren gegangen war. So hatten wir durch diesen Unfall nur einen halben Reisetag eingebüsst.

In Santa Thereza stellte sich mittlerweile unsere endgiltige Karawane zusammen. Herr Meier aus Porto do Cachoeiro der uns bis hierher begleitet hatte, kehrte von hier nach Hause zurück und wir erhielten als Führer einen echten Tropeiro. Unter Tropeiro versteht man den berittenen Anführer einer Tropa, eines Maulthiertrupps, welcher im Innern des Landes den Waarenverkehr besorgt. Die Tropeiros sind ehrliche, verlässliche Leute, sie müssen es sein, denn ausserdem würden ihnen die oft kostbaren Ladungen nicht anvertraut werden. Ihnen entsprechen ungefähr in Ländern spanischer Zunge die Arrieros, in Griechenland die Agogiaten. Jeder Tropeiro hat etliche gedungene, ebenfalls berittene Knechte, welche die Aufsicht über die einzelnen Abtheilungen des Trupps führen; er selbst ist nur der Leiter des Ganzen. Die meist kräftigen und wohlgepflegten Maulthiere gehören ihm, sie sind das Kapital, mit dem er arbeitet. Sehr zweckmässige Packsättel, Cangalhas genannt, erleichtern den Thieren das Tragen ihrer Ladung. Letztere richtig zu vertheilen und dem bei den schlechten Verkehrswegen leicht möglichen Rutschen derselben vorzubeugen, ist die Kunst eines guten Tropeiros.

Die Tropeiros sollen meistens Mischlinge sein, welchen indianisches Blut in den Adern fliesst Unser Führer ist jedoch ein Wälschtyroler Namens Ferrari, ein ehemaliger Kaiserjäger, der, als ich ihn fragte, ob er sich in Brasilien habe naturalisiren lassen, Seither, d. h. seit dem Regierungsdecret vom 15. Dezember 1890, »werden alle Ausländer, welche am 15. November 1889 in Brasilien wohnten, für brasilianische Staatsbürger angesehen, ausgenommen, wenn sie innerhalb sechs Monaten nach der Veröffentlichung dieses Decretes vor der Municipalkammer das Gegentheil erklären.« – Da Ferrari, in Folge seines Wanderberufes, vielleicht keine Kenntniss dieses Decretes erlangt, und, wenn auch, schwerlich Zeit gehabt haben dürfte, die nöthige Erklärung abzugeben, wird er wohl inzwischen zwangsweise naturalisirt worden sein. stolz erwiderte: »Austriaco sono nato, Austriaco voglio morrire.« »Als Oesterreicher bin ich geboren, als Oesterreicher will ich sterben.« Unsere zwei Packthierknechte sind gleichfalls Wälschtyroler oder Italiener, verkehren aber unter sich und mit dem Tropeiro sonderbarer Weise auf portugiesisch. Interpellirt, warum sie, sämmtlich Italiener, sich unter einander einer fremden Sprache bedienten, meinten sie, dies käme ganz von selbst, wenn man diese fremde Sprache immer um sich herum sprechen höre. Dieses leichte Aufgeben der Muttersprache findet, meinen Beobachtungen nach, übrigens nur statt bei Einwanderern, deren Sprache derjenigen des neuen Landes nahe steht. So adaptiren sich die nicht portugiesischen Romanen in Brasilien mit grösster Leichtigkeit dem Portugiesischen, indessen z. B. die eingewanderten Deutschen unter sich den Gebrauch ihrer Sprache zeitlebens beibehalten. In den deutschen Kolonien erhält sich die Sprache sogar durch Generationen hindurch. Umgekehrt sind es in den Vereinigten Staaten von Nordamerika die deutschen Eingewanderten, welche sich in ganz deutschen Kreisen manchmal des ihrer Sprache nahverwandten Englischen bedienen, indessen die der englischen Rasse fernerstehenden Nationalitäten sich von diesem Aufgeben der eigenen Sprache reiner erhalten.

Nicht nur zu sprachlichen, auch zu sozialen Studien gaben uns unsere berittenen Maulthierknechte Veranlassung. Unter ihnen befindet sich einer, dessen Gewissen seit etlichen Monaten durch einen Mord belastet ist. Damals, als die Unthat geschah, musste der Mörder auf einige Zeit die Gegend meiden. Er ist nun unbehelligt zurückgekehrt und stillschweigend wieder in seinen Kreis aufgenommen worden; der Arm der Gerechtigkeit hat ihn nicht erreicht. Derlei Vorkommnisse sollen hier nichts Ungewöhnliches sein. In diesen schwachbevölkerten Gegenden, in welchen viele Tagereisen weit kein Beamter anzutreffen ist, geniessen die Leute keinen staatlichen Schutz und müssen, auf eigene Kräfte angewiesen, trachten, so gut es geht, sich allein durchzuhelfen. Entspinnt sich somit zwischen zwei Leuten irgendein feindliches Verhältniss, so sucht ein jeder von ihnen den Gegner möglichst rasch aus dem Wege zu räumen, um nicht selbst aus dem Wege geräumt zu werden. Eine solche That gilt in Brasilien als von der Nothwehr aufgedrungen und wird demgemäss beurtheilt. Von Raubmorden hört man in diesen uncivilisirten Landstrichen hingegen nichts. Und so kann der Fremde, der den Feindseligkeiten der Kolonisten unter sich ferne steht, hier mit voller Sicherheit reisen, sicherer vielleicht, als auf manchen Strecken des civilisirten Europa. –

Kurze Zeit nach Mittag sassen wir auf, Santa Thereza zu verlassen und in viereinhalbstündigem Ritt das Haus eines Tyroler Ansiedlers zu erreichen. Dasselbe gehört zu dem, Petropolis genannten Theil der Exkolonie Santa Leopoldina, zu einer Gruppe von Ansiedlungen, welche sich stundenlang in einem nicht sonderlich breiten Thale hinzieht. Unser Reitweg führte bald bergauf, bald bergab, bald wieder eben dahin; niemals war er sonderlich steil. Kurze Urwaldparthien wechselten mit Roças, mit gerodeten Waldstrecken und Kaffeeplantagen, auf denen die Bäumchen in Blüthe standen. Zu beiden Seiten erhoben sich waldige Höhen, und auch vor uns schien das Thal durch Waldberge abgeschlossen. Von Zeit zu Zeit ritten wir an der Hütte eines Kolonisten vorbei. Die hiesigen Ansiedler waren meist Polen. Ihr strohgelbes Haar, ihre blasse Hautfarbe, ihre vorstehenden Jochbeine und seelenvollen, hellen Augen zeigten unverkennbar den nordslavischen Typus. Unterwegs hatten wir die Freude, einem engeren Landsmann zu begegnen, einem Niederbayern, welcher ebenfalls Kolonist in der hiesigen Gegend ist.

Im Urwalde standen riesenhohe Bäume. Unter anderen lernten wir da den Páo d'alho oder Knoblauchbaum (Gallesia Gorazema Moq.) kennen, einen, wie sein Name andeutet, durch intensiven Knoblauchgeruch sich bemerkbar machenden Urwaldriesen. Bougainvilleen überkleideten mit ihren blaurothen Hüllblättern niederere Baumkronen. Starkgedrehte Cipóstämme, derselben Pflanzenart zugehörig wie die gestern von uns beobachteten, Siehe weiter oben S. 314. und kletternde Bauhinien mit bandförmigem, gewelltem Stamm, wie wir deren zuerst bei Pará gesehen, stiegen vom Boden zu dem hohen Kronengewölbe des Urwaldes empor. Weiter oben an dem Berghange gediehen Palmitos (Euterpe edulis Mart.), Kohlpalmen, welche sich mit schlechterem Terrain begnügen und von denen sowohl Früchte, wie Blätter Verwendung finden. Zwei Araras, deren Geschrei man schon lange im Walde gehört, flogen über unsere Köpfe hinweg. Am Waldrand aber strich unter dem Gebüsch ein wunderbar hellblau schillernder, wie Edelgestein glänzender Vogel, wohl ein Halsbandcotinga (Cotinga cincta Kuhl), einer der farbenprächtigsten Vögel Brasiliens.

Als wir einem waldigen Abhang entlang ritten, entstand urplötzlich ein mächtiges Dröhnen und Krachen hoch oben zu unserer Linken. Wir wussten nicht, was das zu bedeuten habe, und horchten erwartungsvoll auf. Ein Theil des ober uns gelegenen Waldes schien sich losgebrochen zu haben und abgerutscht zu sein, und nun stürzten die zu Tode getroffenen Waldriesen, Alles mit sich fortreissend, unter donnerähnlichem Getöse zu Thal. Ein blatt- und astloser Riesenstamm ragte im Gleiten noch senkrecht empor, gerieth dann ins Wanken, legte sich nach abwärts und wurde kopfüber mit all dem in Aufruhr gerathenen Pflanzenchaos in die Tiefe geschlendert. Es war ein überwältigend grossartiges Schauspiel.

Kaum etliche Minuten vorher hatten wir die nun unter Vegetationstrümmern begrabene Stelle passirt.

Nachträglich sagte man uns, dass der Anblick, den wir gehabt, die Folge des Rodens gewesen sei. Ganze Baumreihen waren im Urwald angehauen, aber blos die oberste Reihe zum Schluss gänzlich umgehauen worden, und diese letzte nun hatte die übrigen mit sich zu Fall gebracht.

Bald nachdem wir diese Pflanzenlawine hatten zu Thal gehen sehen, langten wir an unserem heutigen Ziele an. Es war auf unserer bisherigen Reise durch Espirito Santo das erste Mal, dass wir noch bei Tageshelle unser Nachtquartier erreichten. Auf dem Wege hierher war ein zweiter Führer zu uns gestossen, ein Brandenburger, welcher mit seinen Eltern als siebenjähriger Knabe die deutsche Heimath mit Brasilien vertauscht hatte. Er ist Kolonist hier in der Nähe, dabei grosser Jäger, und hat, wie er sagt, sein annehmbares, wenn auch keineswegs reichliches Auskommen.

Das uns in einem einsamen, ernsten Waldthal als Unterkunft angewiesene Haus ist ein ganz einzelnstehendes, entfernt von jeder anderen Ansiedelung. Der Hausherr ist ein Deutschtyroler, seine Frau eine Niederbayerin; beide stammen aus einfachen bäuerlichen Kreisen.

In diesem ärmlichen Heim, das uns aber unsere freundlichen Hausleute zu einem gemüthlichen gestalten, bereiteten wir heute Abend mit den mitgebrachten Vorräthen unsere Mahlzeit selbst. Dann mussten wir unsere Mäntel, Decken und alle entbehrlichen Kleidungsstücke zum Trocknen aufhängen. Auf dem Ritt hierher nämlich hatten wir ein Gewitter zu überstehen, und fast die ganzen viereinhalb Stunden war ein heftiger Regen auf uns niedergegangen. Schliesslich gelang es mir noch, zu botanisiren, und brachte ich von der Wiese vor dem Hause Dipteracanthus Schauerianus N. ab E., wahrscheinlich var. nanus, hübsche kleine Acanthaceen, zur Bereicherung meines Herbariums mit zurück.

Für die Nacht ist uns ein geräumiges Zimmer angewiesen, das keine Decke hat, dessen Thürstock die Thür fehlt, und dem statt der Fenster Holzläden eingefügt sind. Die Lagerstätten bestehen nicht wie diejenigen in Santa Thereza aus Maisstrohsäcken, sondern aus echt Tyroler oder oberbayerischen Bauernfederbetten.

Petropolis – Fazenda des Senhor Barboza. – Donnerstag, den 30. August.

Die Nacht über schlug der Regen auf das Dach, in dessen Gebälk wir von unserem Lager aus hinaufsehen konnten. Noch bei völliger Finsterniss wurde mit dem Aufbruch begonnen, denn ein langer Tagesmarsch lag vor uns. Unsere Hausleute hatten Ueberraschungen für uns bereit. Der Mann schenkte uns ein schönes Otternfell, welches ich seiner geringen Grösse und seiner satten, graubraunen Farbe nach für das Fell einer Lutra solitaria Natt, hatte. Da an diesem präparirten Fell Nase, Schweif etc. fehlen, ist die Bestimmung der Art erschwert, doch Vergleiche mit dem Fell der Lutra brasiliensis Ray und dem der Lutra solitaria Natt, im Wiener Naturhistorischen Museum weisen unbedingt darauf hin, dass es das Fell einer L. solitaria ist. Insofern als bisher angenommen wurde, dass L. solitaria nur in Süd- und Centralbrasilien vorkomme, obwohl in Pelzeln (Brasilische Säugethiere S. 53), zwar nur mit Fragezeichen, ein Exemplar aus Bahia angeführt wird, liesse sich denken, dass das von mir in Petropolis erhaltene Fell ein importirtes gewesen sei, doch besonders wahrscheinlich ist letzteres nicht. Die Frau war die ganze Nacht aufgeblieben, für ihre Landsleute echt bayerische Speisen zu backen, Kücheln und Hasenöhreln, von denen wir, soviel noch immer möglich, auf das Pferd mitnehmen mussten.

Kurz nach 6 Uhr sassen wir auf und nahmen herzlichen Abschied von unseren biederen Wirthen. An der Spitze unseres Reitertrupps befand sich der Brandenburger Karl Frank, welcher, wie man solches hier häufig sehen kann, die Sporen an den blossen Füssen angeschnallt hatte. Den Nachtrab bildete Ferrari, das Gewehr quer über den Sattelknopf gelegt. Wir ritten einzeln hintereinander, da der Weg zu einer anderen Reitweise zu schmal war. Die Packthiere mit den Knechten brachen unabhängig von uns auf. Wir pflegen sie den halben, auch den ganzen Tag nicht zu sehen und können meist erst Abends zu unserem Gepäck gelangen, was wegen Unterbringung der unterwegs gesammelten Objekte nicht immer bequem ist.

Von unserem Nachtquartier weg, sassen wir sechs Stunden ununterbrochen im Sattel. Der Nebel, welcher des Morgens auf dem Thal gelegen, wich der höhersteigenden Sonne, und nur dem Umstände, dass wir heute grösstentheils durch Urwald ritten, hatten wir die Erträglichkeit des schönen Wetters zu danken. Der dichte Pflanzenschutz neben und über uns liess absolut keinen Sonnenstrahl auf uns durchdringen, und so befanden wir uns, die kurzen Strecken Roça abgerechnet, den ganzen Tag im denkbar tiefsten Schatten. Stunden- und stundenlang zogen wir an den undurchdringlichen Urwaldwänden vorüber, die sich rechts und links von uns hindehnten. Auch uns zu Häupten schloss sich eine Pflanzendecke, durch welche das Auge nicht aufwärts dringen konnte. So sahen wir nur das Nächstliegende, Nächsthängende; einige Fuss seitwärts in den Wald oder senkrecht nach oben war jedweder weitere Blick durch einen grünen Laubschleier gehemmt. Nur an den Waldrändern und den künstlichen Lichtungen konnten wir eine Uebersicht über die Vegetation gewinnen. Hier war das Sprüchwort: »man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht», buchstäblich erfüllt.

Allerhand Baumriesen und sonstige pflanzliche Merkwürdigkeiten begegneten uns im heutigen Mato virgem. Da war ein Balsamo mit Balsamgeruch im angehauenen Holze, Nach den von mir mitgebrachten Stammtheilen, gehört dieser Balsambaum in keine der balsamspendenden Gattungen Humirium, Protium, Myroxylon und Copaifera. Anatomisch würde er am ehesten auf Simaruba amara Aubl. stimmen. Doch auch für diesen Baum fehlen ihm einige wichtige Merkmale. dort ein Barrigudo (Chorizia crispiflora H. B. K.), eine Bombacee, deren heller Stamm über und über mit kleinen konischen Holzstacheln übersät und gegen die Basis zu wie ein Fass aufgetrieben ist. Die ebenfalls Barrigudo genannte Cavanillesia arborea Schumann = Pourretia tuberculata Mart. kann unser Barrigudo nicht gewesen sein, da sie nicht stachelbewehrt ist und ihre Ausbauchung weiter oben, in der Mitte der Stammhöhe liegt. Es folgten verschiedene riesige Pão d'alhos (Gallezia Gorazema Moq.), mit ihren bis hoch hinauf astlosen Stämmen, ihrem hellgrünen Laub und ihren verhältnissmässig kleinen Blättern. Ein gefällter Kamerad, der am Wege lag, erfüllte die Luft weithin mit seinem unerträglichen Knoblauchduft. Die anatomische Untersuchung der von mir mitgebrachten Holzproben ergab, dass diese Bäume zweifellos Gallezia Gorazema Moq. waren. Auch ein Zwiebelbaum, wohl seines Geruches wegen so genannt oder weil sein Stamm gegen die Wurzeln zu zwiebelähnlich aussieht, Was den Geruch betrifft, könnte es Crataeva tapia I., gewesen sein; ob auch der Gestalt des Stammes nach Crataeva tapia auf diesen Zwiebelbaum passt, ist aus der Literatur nicht zu ersehen. stand unfern im Dickicht. An einer Stelle ritten wir unter einigen, eine Gruppe bildenden Sapucaias (Lecythis Pisonis Camb.) hindurch. Ihre kerzengeraden, weit hinauf astfreien Stämme, trugen das helle Laubdach, wie Säulen das Gewölbe einer Kirche. Am Boden lagen Dutzende der holzigen, büchsenähnlichen Riesenfrüchte dieser gigantischen Bäume, Früchte, welche sich dem Asteinlauf gegenüber durch einen von selbst abfallenden Deckel öffnen und ein Gewicht besitzen, dass sie, aus ihrem luftigen Hochsitz herabkommend, wohl einen Menschen erschlagen könnten. Unter den bescheideneren Bäumen, denjenigen, welche die mittlere Etage im Urwald bilden, fehlte nicht die Jaboticaba (Myrciaria Jabuticaba Berg) mit ihren kugeligen Laubmassen. Im Dickicht fielen Mamoeiras (Carica papaya L.) auf durch ihre astlosen Stämme und ihre am Gipfel zusammengedrängten, handförmigen, regelmässig gestellten Blätter. Etliche Baumfarne, von denen einer eine bedeutende Höhe erreichte, breiteten ihre graziösen Wedel über das Unterholz. An einer Stelle hatten sich viel Yrípalmen (Astrocaryum Ayri Mart.) zusammengedrängt, an einer anderen ziemlich viel Palmitos (Euterpe edulis Mart), deren Kronen blätterarm waren. Zwischen den Waldriesen wucherten und erstickten sich gegenseitig, im Kampf um Luft und Licht, zahllose andere Pflanzen von einem Artenreichthum, der dem Auge keinen Ruhepunkt gewährte. Lianen umspannten und umwoben die Bäume. Ein Cipó, dessen Stamm sich rosenkranzähnlich in ganz regelmässigen Abständen zu kugeligen Anschwellungen erweiterte, sicher irgend eine Micania zog sich durch die Laubfülle; Schlingpflanzen mit gedrehtem Stamm stiegen nach aufwärts in das Blätterdach des Urwaldes, und eine Bauhinia, Jabutí-mutá-mutá, hatte ihren merkwürdig flachen, starkgewellten Stamm mindestens ein halb Dutzend Male nebeneinander hinauf und hinab geschlungen und gehangen. Die Lianen- und Luftwurzeldraperie des Urwaldes war dermaassen ineinandergesponnen, dass, als das störrische Maulthier meiner Reisegefährtin einen Sprung in das Dickicht wagte, sie wie das Thier, aus der sie augenblicklich einschnürenden Pflanzenumstrickung, erst durch die hilfreichen Buschmesser der zwei Führer wieder befreit werden konnten.

Auch an farbenprächtigen Blüthen fehlte es heute nicht im Urwald, und es berührte uns eigenthümlich, manche unserer Gartenpflanzen hier in wildem Zustande wiederzufinden. Die rosablühende Begonia angularis Raddi, Daselbst in mein Herbarium gesammelt. gedieh am Rand der Picada, Rittersterne (Amaryllis L.), von denen die meisten nur eine Blüthe trugen, Welche Species es war, ist nicht zu ergründen, da es mehrere ein- bis zweiblüthige, rothblühende Species in diesen Theilen Brasiliens giebt. leuchteten feurig roth im Dunkel des Waldes auf. Die Pavonia multiflora A. Juss., Daselbst in mein Herbarium gesammelt. eine strauchförmige Malvacee, unterbrach mit ihren ebenfalls rothen Blüthen das ewige Grün der Pflanzenwände. Bignonien rangen im allgemeinen Streben nach pflanzenwürdigem Dasein um ihre Existenz, und Greisenbärte (Tillandsia usneoides L.) hingen ihr silberweisses Geflecht von den Baumästen herab.

Eine Araponga (Chasmorynchus nudicollis Vieill.), einer jener schneeweissen, scheuen Vögel, welche die höchsten Aeste der Riesenbäume aufsuchen und den Urwald mit ihren Glockentönen erfüllen, liess sich vor uns auf den Weg herab, floh aber erschreckt vor den Hufen der Maulthiere. Hübsche Pfefferfresser mit ganz gelbem Leib und schwärzlichen Flügeln, vermuthlich Andigena bailloni Vieill., Die Schattirung des Gelbs der gesehenen Tukane habe ich in meinen Reisenotizen nicht genauer angegeben. Gelben Leib, aber heller schattirt als A. bailloni, haben auch die in den Küstenwäldern gemeinen Pteroglossus wiedi Sturm, doch da ich keine rothe Bauchbinde notirt habe, dürfte letztgenannte Species in diesem Falle wohl ausgeschlossen sein, ich müsste denn in Folge des Dickichts, die rothe Bauchbinde nicht bemerkt haben. wetzten ihre charakteristischen Riesenschnäbel am dichten Geäst. An einer lichteren Stelle zogen einige der grossen, grünflügeligen Araras (Ara chloroptera G. R. Gr.) kreischend über uns hinweg. Später ritten wir durch Capoeiravegetation an einem hohen Strauch vorbei, welcher von oben bis unten mit grünen, orangestirnigen Periquitos (Conurus aureus Gm.) besetzt war, welche rastlos durcheinander kletterten.