|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gestärkt durch frische Natureindrücke, die mich beruhigten und hoben, reiste ich, da meine liebe Mutter zu angegriffen war, nur von Fr. Römer zur Bahn geleitet, über Berlin nach Danzig. Unterwegs fanden wir ein kleines Hufeisen, das, wie Fr. Römer meinte, Glück bedeuten sollte. Der erste Schritt in die Zukunft war getan, über deren Pläne ich mir vollständig klar gewesen, noch ehe ich Wirsing meinen Kontrakt gekündigt hatte. Sie waren einfach folgende: einen Winter wollte ich an einem Saisontheater mich einsingen, ein ganzes Jahr mich an einem großen Stadttheater im Repertoire und Können befestigen und dann sofort an ein großes Hoftheater zu kommen suchen. Während ich aber vorläufig dritter Klasse Berlin entgegenfuhr, fiel es mir schon schwer aufs Herz, wie ich in Danzig zehn große Rollen im Monat bewältigen sollte? Die bange Frage entschwand erst wieder, als ich in Berlin einfuhr, wo sich all mein Denken auf die Gegenwart konzentrierte, die mir alsbald freundlich entgegentrat.

Wohnung nahm ich für diesmal in der Chausseestraße bei einer Familie Beck, die uns empfohlen war und die mich sehr gut versorgte. Nach gesundem Schlaf zog ich mich andern Morgens nett an und ging zum berühmten Theateragenten Ferd. Röder, der meinen Eltern als Schauspieler schon bekannt gewesen und dem ich, auf Mamachens Wunsch, etwas vorsingen sollte. Ehe ich vorgelassen wurde hörte ich im Nebenzimmer ein von zwei Männerstimmen geführtes Gespräch:

»Wieviel willst du ihm denn monatlich geben?«

»Vierzig Taler.«

»Schweinehund! Davon kann der Mensch nicht leben; du mußt ihm mindest sechzig Taler geben.«

Wozu sich der andre – der mit »Schw…« angesprochene Herr, auch verstand. Wie ich später erfuhr, handelte es sich um die Gage eines jungen Schauspielers; der »Schw …« war Herr Direktor Engel von Kroll. Als sich die Türe des Nebenzimmers öffnete, sah ich den Kroll'schen Engel oder den »Geforbenen«, wie der Berliner sagt, hier zum erstenmal. Ein kleiner dicker echt jüdischer Zigeuner, mit schwarz gefärbten Locken, über dessen brillanten jüdischen, unbeabsichtigten Witz ich später oft habe lachen müssen. Man muß sagen, daß Ferd. Röder – der andre, auch er war berüchtigt, – doch der einzige war, der als Theateragent auf Seite der Künstler stand, die Gagen nie herunter-, wie es heute aus Konkurrenzrücksichten geschieht, sondern möglichst hinaufschraubte und dadurch wertvoll war. Röder ließ mich gleich singen und brachte mich persönlich zu Herrn von Hülsen, der mich einen Tag länger zu verweilen bat, weil er mich andern Morgens im Theater zu hören wünschte. Am Abend war ich in der Stummen von Portici, eine Vorstellung, die mir gar keinen Eindruck hinterließ, von der ich nur konstatieren konnte, daß Frl. Börner die Elvira bürgerlich gut sang. Herr von Hülsen wollte mich nach meinem Probesingen sofort für Berlin fesseln und würde am liebsten gesehen haben, wenn ich Danzig abtelegraphiert hätte um sofort ein Engagement in Berlin anzutreten. Wahrscheinlich sah Herr von Hülsen keinerlei Schwierigkeiten darin, daß ich mich für Danzig gebunden hatte, und ebenso wahrscheinlich wäre es Röder gelungen, mich »für das Hoftheater« frei zu machen. Ich aber bestand darauf, nach Danzig zu gehen. Ich dankte Herrn v. Hülsen und behielt mir vor, sobald ich Tüchtiges gelernt, wiederzukommen. Er nahm mein energisches Ablehnen für den Augenblick sehr freundlich auf und sagte herzlich: »Kommen Sie, wann Sie wollen. Sie werden mir immer willkommen sein. Sobald Sie es wünschen, können Sie hier gastieren.«

Das war nun schon der zweite wichtige Schritt, mit dem mir die Vorsehung auf halbem Wege entgegenkam, und beruhigt fuhr ich noch am selben Abend um 9 Uhr III. Klasse nach Danzig, wo ich erst am andern Nachmittag um 4 Uhr totmüde und zerschlagen ankam. Einer Verabredung gemäß, sollte ich hier bei einer Cousine des Prager Schauspielers Simon wohnen, der meine Ankunft zu melden übernommen hatte. Als ich aber in der Hundegasse 26 vorfuhr, fand ich Frl. Hoppe gar nicht daheim, sie war in einem gemieteten Gärtchen vor der Stadt. Nachbarn, die mir dies mitteilten, sahen meine Verlegenheit und erboten sich, jemand hinzuschicken, während ich bei ihnen wartete. Nach einer Stunde kam die Dame ganz erstaunt nach Hause. Sie war weder von meinem Kommen benachrichtigt worden, noch hatte sie je von ihrem Cousin Nachricht erhalten und könne in ihren beschränkten Räumen nicht daran denken, jemand aufzunehmen. Mir war das Weinen so nah, daß man mir's wohl anmerken mußte. In meiner Niedergeschlagenheit wollte ich eben mit Sack und Pack wieder aufbrechen, als sie sich eines Besseren besann, mich eintreten hieß, um mir ihre Wohnung zu zeigen, die allerdings nicht groß, dennoch geräumig genug für zwei Damen war. Sie mußte wohl gesehen haben, daß ich »Jemand« war, und versuchte nun den ersten, sehr unangenehmen Eindruck zu verwischen, indem sie mich einlud, bei ihr zu bleiben. Vielleicht hätte ich es nun gar nicht mehr angenommen, wäre ich nicht so bodenlos müde, fremd und durch die Durchkreuzung des bestimmten Planes aus dem Geleise geworfen gewesen. Ich blieb also und muß dankbar anerkennen, daß Frl. Hoppe alles tat, was in ihren Kräften stand, mir's bequem zu machen. Nachdem ich mich noch tüchtig ausgeweint und an Mama geschrieben hatte, schlummerte ich auf einem Sopha in eine neue Phase meiner kommenden Existenz hinüber. Ich schlief gut; mir träumte, ich äße süße Weintrauben. Der Geschmack war noch vollständig in meinem Munde, als ich erwachte und in das lachende Gesicht von Frl. Hoppe sah, die, über mich gebeugt, mir einen Tropfen Honig auf die Lippen geschmiert und damit meinen Traum und die geträumten Weintrauben versüßt hatte. Nun fanden wir uns gut ineinander. Gleich andern Tags brachte sie mich zu ihrer Freundin Frau Ulrich, die mich nebst Mann und Schwiegervater wie ein eigen Kind aufnahm und mich ehrlich verhätschelte. Nach einigen Tagen hatten mir die beiden Damen ein schönes großes Zimmer in der »Pfefferstadt 50« bei Bekannten ausgesucht, das mit voller Pension monatlich 25 Taler kostete. 8 Tage später war ich eingezogen, sehr zufrieden und bei der alten Mama Heinrich und ihren beiden Töchtern in besten Händen. Nun hatte ich schon Freunde, ehe ich noch aufgetreten war.

Der erste Besuch bei Herrn und Frau Direktor Emil Fischer verlief ganz nach Wunsch. Frau Direktor, geb. Götz, verwitwete Dibbern, saß im Schlafrock an der Nähmaschine und nähte an einem Kinderkleid. Der Herr Direktor ebenfalls im Schlafrock – es war 11 Uhr – mit der Zigarre im Munde und der Tabaksdose in der Hand, sehr viel jünger als seine Gattin, sah mich mit seinen schönen Gazellenaugen, mit einem lachenden Gesicht an, frug nach meinen Wünschen betreffs der Antrittsrolle, worauf die Königin in den Hugenotten dazu ausersehen wurde. Trotzdem Frau Direktor stumm und ernst an dem Kinderkleide weiternähte, keine Silbe gesprochen hatte, auch gar keine Notiz von mir nahm, wußte ich doch gleich, wer von beiden die Hosen anhatte. Man erzählte mir, daß noch zwei weitere Koloratursängerinnen engagiert seien, was mir zu hören nicht angenehm war, aber ich ging mutig in die Schlacht und gewann sie auf dem ersten Hieb. Eine der Rivalinnen kam gar nicht zum Auftreten, die andre blieb als zweite Soubrette. »Ich hätte nie geglaubt,« schrieb ich an Mama, »daß es eine kleinere Stimme gäbe als die meine, und doch sind hier noch sechs Sängerinnen mit viel schwächeren Stimmen engagiert.«

Der Winter war nicht leicht für mich. Es hatten sich Kräfte zusammengefunden, die besser zu Spielopern als großen Werken taugten, wodurch ich gezwungen ward, jede Woche mindest eine neue Rolle in Opern zu lernen, die sonst nur wenig oder gar nicht gegeben wurden; z. B. Krondiamanten, Schwarze Domino, Johann von Paris, Undine, die beiden Schützen, Doktor und Apotheker, Carlo Broschi usw. Die großen Variationen in den Krondiamanten konnte ich nicht einmal ganz auswendig lernen, so wenig Zeit hatte man mir gelassen; da sie am Abend aber – scheinbar – vom Blatt gesungen werden sollten, so durfte ich's wagen. Auch sonst hatte ich alle Hände voll zu tun, denn ich mußte, was hinter den Kulissen gesungen wurde, nicht nur singen, sondern auch noch begleiten, da unser zweiter Kapellmeister gar zu elend Klavier spielte. Besser als meine Erinnerungen werden meine Briefe, die meine liebe Mutter alle sorgsam aufbewahrte, die Danziger Zustände beleuchten.

Danzig, 17. Oktober 1868.

Meine liebe, liebe Mama!

Da ich Dir von allem Bericht erstatten soll, so muß ich Dir auch schon wieder schreiben. Gestern sang ich die Hugenotten-Königin und habe wie das erstemal wieder ungeheuer gefallen. Das Publikum hat mich wirklich sehr lieb, und ich bin sehr zufrieden. Denke Dir, ich muß die Marie im Waffenschmied auch die im Zar und Zimmermann singen, wozu mir die Direktorin Anzüge leihen will. Du kannst Dir denken, wie es um unsere Soubretten steht. Da mich die Rollen nicht anstrengen, singe ich sie auch sehr gern. Gestern erhielt ich wieder ganz prachtvolle Bouquets; und heute früh habe ich mir einen Fuchsiabaum gekauft, nicht groß, aber mit tausend Blüten: inwendig weiß und außen rot. Ich habe eine kolossale Freude daran und wünschte nur, Du und Herr Römer könntet Euch an dem herrlichen Anblick weiden.

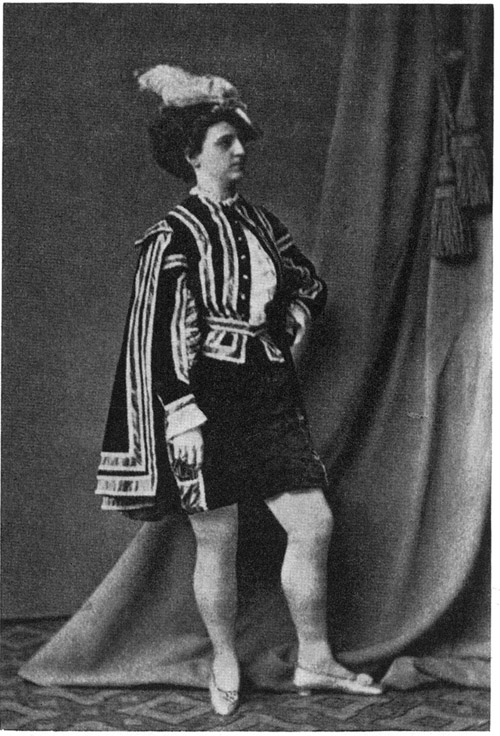

Lilli Lehmann als Theophila in Krondiamanten. Rosine in Barbier von Sevilla. Danzig 1869.

Am Montag ist der Don Juan mit mir als Elvira. Ich habe noch so viel zu lernen, tu' es auch gern, denn es würde mir ganz komisch vorkommen, wenn ich einige Tage Ruhe hätte, so sehr bin ich ans Lernen gewöhnt. – An Frau Römer hätte ich gern geschrieben, aber es ist mir jetzt wenigstens gar nicht möglich; grüße sie aber herzlich und sage ihr, daß ich's ihr tausendmal dankte und nicht vergessen würde, daß sie sich Deiner wie bisher annimmt. An Bertas Triumphen nehme ich herzlichen Anteil.

Eine Teuerung ist hier, davon macht man sich keinen Begriff. Ich bezahle 5 Taler für das Frühstück! Was meinst Du dazu? Mein Gasthausessen habe ich gekündigt, weil meine Wirtin mir selber kochen will, was mir jedenfalls angenehm ist. – Anbei sende ich Dir eine Rezension vom Heiling, ich hoffe, daß Du zufrieden sein wirst. Wie lange ist es her, Mamachen, daß, wenn ich am Klavier saß und eine von den Partien sang, die ich hier doch schon alle gesungen habe, Ihr mich auslachtet, und Du in Deinem Innern gedacht haben magst: »das Kind bildet sich am Ende ein, jemals eine solche Partie singen zu können!« Ist es nicht so? Ich hoffe aber, daß ich's im Leben auf eine recht hohe Stufe bringen werde, um Dir nur einen ganz kleinen Teil meiner Schuld an Dich abzutragen. Denn jetzt erst weiß ich, was ich alles von Dir gelernt habe und wie mich der liebe Gott mit so vielem bevorzugt hat. An meinem Willen und Fleiß soll es gewiß nicht fehlen.

Tausend Dank für Deine lieben Briefe; schreibe nur recht viel und oft und sei 100 000 mal geküßt von Deiner Lilli.

Danzig, 12. November 1868.

Meine liebe, liebe Mama!

Gestern war ich eben im Begriffe, an Dich zu schreiben, als ich durch unberufenen Besuch gestört wurde. Mein guter Wille mußte in einem Winkel des günstigen Momentes harren, und heute erst kann ich Dir tausend Grüße aus meinem Bette senden, in dem ich liege, um mich zu schonen und zu pflegen. Es schneit heut zum erstenmal, aber gleich so, als ob es dafür bezahlt würde. Es ist mir ordentlich wohl, die beschneiten Dächer und weißen Menschen vor meinem Fenster vorbeilaufen zu sehen, dabei in der warmen Stube sitzen zu können, um – zu studieren. Kaum hat man eine Oper zu Grabe getragen, wird die andre schon geboren, und man hat so viel und so lange damit zu tun, bis dieselbe Geschichte von vorne wieder angeht. Ich habe die Plage, Du darfst dafür meine Triumphe lesen, die Dich gewiß mehr freuen als mich, weil Du sie mit mehr Ruhe verdauen kannst. Wenn Du mit der Carlo Broschi-Rezension so weit fertig bist, sende ich Dir eine neue Ladung.

Als Prinzessin in der Jüdin hat mich das Publikum mitten im Gesang der Jüdin – als ich im I. Akt im Zug auf die Bühne kam – empfangen. Meine Bekannten sagen: ich hätte sehr gut gesungen, sei sehr gut bei Stimme gewesen und hätte sehr hübsch ausgesehen. Ob Marcull, unser erster Kritiker, zufrieden sein wird, werde ich erst heute Abend lesen. Jetzt stehen – weil der Carlo Broschi so eingeschlagen hat auch noch der schwarze Domino, die Krondiamanten, Johann von Paris und der Maskenball auf dem Repertoire.

Gestern benutzte ich einen Moment schönen Wetters und lief spazieren. Ich mochte ungefähr ¾ Stunden im fürchterlichsten Sturm gegangen sein, als mich der Regen auch noch erwischte und ich in einem auf dem Berg gelegenen Kaffeehaus, von wo man die See sieht, Unterschlupf suchen mußte. 5 Minuten vorher war das Wetter klar und nun der ganze Himmel rot-braun-schwarz ordentlich fürchterlich anzusehen. Auf einmal sandte die Sonne senkrechte Strahlen auf die See, die dann und wann matt aufleuchtete, um gleich darauf als schwarzes Ungeheuer wieder hin und her zu wogen. Welch prachtvoller Anblick! Grade in solchen Momenten fühle ich mich der Natur viel näher gerückt als in freundlichen; wie kommt das? Gib das Rätsel dem Kohler auf und grüße ihn von Deiner Dich innigst küssenden Lilli.

Lilli Lehmann als Carla Broschi in Des Teufels Anteil. Marie in Zar und Zimmermann.

Danzig, 20. November 1868.

Meine liebe, liebe Mama!

Der Verdruß über das zweimalige Nichterhalten meiner Briefe wird sich hoffentlich doch schon gelegt haben und Du wirst mir wieder ein so liebes gutes Gesicht machen wie früher. Es ist jetzt bei uns so wunderbar schön, alles fest gefroren. Dabei scheint die Sonne, der Himmel ist so hell und schön, und gute Menschen sind guten Mutes. Ich vor allen Dingen; denn ich habe gestern als Frau Fluth wieder sehr gefallen und mir zu meiner eigenen Befriedigung sagen müssen, daß ich bedeutend besser war als das erstemal. Auch klang meine Stimme wieder sehr gut. Ich muß Dir offen gestehen, daß, wenn ich auch nicht grade auf der Brust angegriffen war, meine Stimme von der fortwährenden Singerei viel schwächer klang. Nun ist, Gott sei Dank, alles wieder in schönster Ordnung. Mit Fischers war ich wieder an der See, und das tut mir immer sehr gut. – Am Sonntag ist statt Dinorah Fra Diavolo, wozu mir Frau Direktor ihren Anzug – blauer Wollüberwurf und gelber Wollunterrock leiht. – Wenn der Tannhäuser am 24. nicht ist, so werde ich mir zu meinem 20. Geburtstag die 3 Ulrichs, Frl. Hoppe und Herrn Cabisius, unsern zweiten Bariton, einladen, der ein sehr netter, solider Mensch ist. Wie schade, daß wir so unendlich weit voneinander entfernt sind, daß wir an dem Tage, an dem wir immer so vergnügt beisammen saßen, nicht fröhlich zusammen sein können. Ich hoffe, daß es im nächsten Jahr anders sein wird.

Bis zum Sommer müssen wir alle unsre Wünsche vergraben, sie nützen uns vorher gar nichts. Ist doch schon jetzt so viel von unsern Hoffnungen und Wünschen in Erfüllung gegangen, daß wir vorläufig damit zufrieden sein müssen, und ich bin's auch. Ich wollte, ich wäre mein ganzes Leben so vergnügt wie jetzt. Es wird mir zwar nicht alles gleich so gelingen, aber ich werde gewiß nicht verzagen und alle meine Kräfte dazu verwenden, das Ziel, das mir vor Augen steht, zu erringen; und Du wirst mir dabei treu und gut zur Seite stehn und Deinen Lohn davontragen wenn es erreicht ist. Ich wollte, ich könnte Dich schon jetzt recht glücklich machen; glaube mir, daß es der einzige Wunsch ist, den ich nie hintansetzen werde, und eine Pflicht, die mir die erste und seligste ist. Ich wollte, ich könnte dir alles das ein klein wenig vergelten, was Du an mir allein verdient hast. Wie oft bereute ich schon, Dir ein herbes Wort gesagt oder Dich geärgert zu haben, glaube nur, daß ich es Dir schon millionenmal abgebeten und ich es wahrhaftig in tiefster Seele bereut habe. Aber ich weiß, daß eine Mutter wie Du mir das längst vergeben hat.

Kommen Römers noch alle Tage zu Dir? Was machen deine Rechnungen? führst Du ebensogut Buch wie dein gewesener Buchhalter? Ich setze das meinige fort und schreibe mir alles auf. Heute habe ich mir Shirting zu drei kleinen Unterröcken gekauft. Unsre Bühne ist sehr abschüssig, und die vielen kurzen, Rollen, die ich jetzt singe, machten es notwendig. Vergiß nicht, liebe Mama, mir mit den Noten auch die Instrumentation zur Paccini-Arie und meinen Ahasver von Hamerling zu senden.

Schreibe mir recht bald wieder, grüße alle unsere Freunde und nimm tausend Küsse von Deiner

Lilli.

Kaum zwei Monate in Danzig, erhielt ich auch schon Kontrakte für Riga, Königsberg, Köln und Kroll-Berlin an die Sommeroper. Meinem Vorsatz gemäß schlug ich alles aus. Da kam auch schon Dr. Laube mit einem Antrag für Leipzig, den anzunehmen ich keinen Augenblick zögerte. Freilich war es ein dreijähriger Kontrakt, der mir gerade darum nicht paßte, da man sich aber auf ein Jahr nicht verstehen wollte, so mußte ich in den sauren Apfel beißen. Am 15. Dezember 1868 schon gastierte ich als Königin in den Hugenotten, am 18. als Carlo Broschi und war vom 1. Juni 1869 an fest engagiert.

Auf der Carlo-Probe ereignete sich ein sehr unangenehmer Zwischenfall. Im II. Akt hat Carlo, eingefügt in ein Ensemble, eine kleine Ariette mit lauter Parlando-Stellen zu singen, durch die er den tiefsinnigen König seinen falschen Ministern und ihren Ränken abwendig zu machen sucht. Den König zu erheitern, ihn in seiner Energie zu erhalten, singt er die sich öfter wiederholenden Stellen immer schneller, immer launiger, ausgelassener triumphierend über seine Widersacher, wobei er ihnen schließlich – im schnellsten Tempo – seine scherzhaften, doppelsinnigen Worte an den Kopf wirft. Die Szene kann nur so gesungen und, lustig gespielt, wirken. Kapellmeister Gustav Schmidt, der besonders Anfänger seine Autorität gerne empfinden ließ, aber auch alten Mitgliedern gegenüber sehr eklig sein konnte, verschleppte nun die Stelle ohne Rücksicht auf Wort und Situation. In einer kurzen Atempause rief ich: »schneller!« hinunter, was ihn so erzürnte, daß er den Taktstock hinlegte und erst nach langer Debatte mit dem Regisseur die Probe wieder aufnahm. So was war ihm noch nicht vorgekommen! Ich hatte wirklich während meines Gesanges keine Zeit, ihn flehentlich darum zu bitten; aber ich entschuldigte mich, und schließlich lief die Probe weiter. Jedenfalls fand ich das Verschleppen des Tempos mindest ebenso rücksichtslos wie er meine Bemerkung. Als ich am Nachmittag mit Heinr. Laube im Rosental spazieren ging, meinte er, daß der Vorfall sehr unangenehm sei und er, um die Stimmung nicht noch mehr zu reizen, eben alle Opern, in denen ich sänge, Herrn Kapellmeister Mühldorfer überweisen würde; was mir sehr angenehm war.

Später lernte ich G. Schmidt sehr schätzen und er mich auch, denn es gelang mir im Engagement sehr bald, ihn so zufriedenzustellen, daß er in Mozartopern wie Figaro, Don Juan, Entführung, in denen ich Page, Susanne, Zerline, Elvira und Blondchen sang, den Taktstock während meiner Arien hinlegte und das Orchester mich allein begleiten ließ; eine Auszeichnung, die nur wenigen unter seiner Leitung zuteil wurde und die da hieß: »da kann nichts passieren!« – Er war wahnsinnig streng, litt keine Nachlässigkeit und schnitt den Künstlern nach einem verfehlten Sechzehnteil Gesichter, vor denen man sich fürchten konnte. Noch nach 14 Tagen, wenn die weniger fleißigen Herren ein solches Verbrechen begangen hatten und seinen Anblick mieden, bekamen sie in einem sorglosen Augenblick die Fratze geschnitten, und dann erst war die Untat gesühnt. Er machte uns Sänger nervös, man hatte es unter ihm nicht leicht. Dennoch bin ich ihm dankbar für seine Strenge, die mich auf dem Pfad aller musikalischen Tugenden weiterführte und festhielt.

An meine Mutter schrieb ich nach meiner Rückkehr von Leipzig:

Danzig d. 26. Dez. 1868.

Meine liebe, liebe Mama!

Verzeihe, wenn Du Dich etwa im geringsten um mich bekümmertest, daß ich gestern nicht an Dich geschrieben. Ich war vom Carlo, den ich am Freitag sang, sehr müde; er ging aber wieder sehr gut. Gestern erhielt ich die Rollen der Caroline in den beiden Schützen, die Prinzessin im Johann von Paris, die Venus im Tannhäuser und die Undine zugeschickt. Die Venus soll ich am Donnerstag singen, und dabei ist morgen der Don Juan. Wie mir Fischer heute sagt, kommt die Orgény nicht zum Gastspiel. Er meinte: »ist sie bester als Sie, macht Sie Ihnen Schaden, ist sie schlechter, mir; und dann sind Sie so beliebt, daß es mir gar nicht einfällt, jemand andern gastieren zu lassen.« Das ist doch sehr, sehr rücksichtsvoll von ihm? Überhaupt sind Fischers seelengute Menschen, die so gar nicht zu Direktoren passen; sie tun mir in der Seele leid. Heute machte ich ihr nach der Probe – die im selben Hause stattfindet – einen Besuch; sie ließ mich nicht wieder fort, und ich mußte gleich zum Essen dableiben. Man ist bei ihnen wie in der eignen Familie. Sie borgt mir zur Venus einen weißen Anzug mit Rosen, was mir sehr lieb ist, da die Oper nur einmal sein dürfte. Die Geschäfte gehen sehr schlecht, (sehr viel später erkannte ich manche Ursache) nur die Oper zieht und auch nur dann, wenn ich singe. Das ist keine Arroganz, es ist wirklich wahr. – Dein lieber Brief traf mich noch im Bett, um so vergnügter bin ich heut, da ich durch ihn schon vor dem Aufstehn erfreut wurde. Laubes Brief ist sehr liebenswürdig, und ich werde sehr froh sein, nach Leipzig zu kommen, denn dann geht Dir ja ein großer Lieblingswunsch in Erfüllung: bei Deiner Riezl zu sein; dann darfst Du Dich keinen Augenblick mehr plagen.

Siehst Du, Mama, was Du vor Jahren als Scherz behandelt hast, ist oder wird vielmehr bald in Erfüllung gehn. Dieser Gedanke macht mich glücklich und fröhlich, und ich fühle mich gar nicht allein, sondern als wäre ich jetzt schon bei Dir, als lebten wir jetzt schon ein schönes Leben zusammen. Mag sein, daß ich es so fühle, weil wir uns so oft schreiben. Ich hätte nie geglaubt, daß ich so viel Stoff dazu haben würde und siehe da, wenn ich Dir einen Tag nicht schreibe, ist es mir, als hätte ich Dir eine lange, lange Geschichte zu erzählen. – Auch Schmidts Brief ist sehr lieb; obwohl ich den Mann gar nicht besonders mag, so glaube ich doch, daß er ein Ehrenmann ist und als Kapellmeister etwas versteht. Ich hatte wohl nicht gelogen, wie ich von Leipzig kam und Dir über Riezls Stimme und Gesang so viel Lobendes sagte? Ich freue mich wahrhaftig, unter eine Regie und Direktion zu kommen wie die in Leipzig, denn ich habe zu sehr den Trieb in mir, etwas Tüchtiges zu werden, was ich hier keinesfalls zustande bringe. Alles was ich schaffe, kommt aus mir selbst, und wenn auch manches gut ist, so ist es doch gewiß nicht so, daß es nicht noch besser sein könnte. Das geht nun aber bei dem furchtbar schnellen Lernen nicht alles von selbst; ich müßte eine tüchtige Anleitung haben wie die Hassels oder Oberländers. (Prager Schauspieler und Regisseure von Oper und Schauspiel.) Bei Gott, ich bin beiden für das, was ich in Prag gelernt und gesehen habe, sehr dankbar und wünschte mir schon hundertmal Hassel mitsamt seiner Grobheit hierher. Heute hab' ich das alles bei Fischers angebracht; er sowohl wie sie wissen's selbst recht gut; nur tun ihnen die jetzigen Regisseure leid, und somit bleibt's, solange es dauert, beim alten.

Anbei auch die Rezension von der Jüdin, die zwar nicht so besonders, aber ganz gerecht ist. In dem Terzett war ich wirklich ganz verwirrt und mußte mich zusammennehmen, um nur Noten und Text ordentlich zur Geltung zu bringen. Ich will Dir auch sagen warum. Den Abend statierten die Damen und Herren vom Schauspiel, die sich furchtbar ärgerten. Einige benahmen sich so dumm, daß Frau Fischer nach dem Zuge aus ihrer Loge herunter kam und in unsrer ohnehin »wunzigen« Garderobe einen fürchterlichen Spektakel machte; so fürchterlich, daß mir der Kopf wie ein altes Kasserole brummte. Dann ließ sie sich schnell ein Kleid von zu Hause holen, zog meine Schuhe und meinen Schleier an und skalierte in den folgenden Akten mit, was sie nur aus dem Grunde aufgegeben hatte, weil sie den ganzen Tag krank zu Bette lag. Ist es zu verwundern, wenn man dabei ganz duselig wird? Es ist schon sehr spät, und da ich hoffe, daß der Brief heut noch abgeht oder abgehen soll, so muß ich schließen und kann Dir nur noch für heute 1000 herzliche Küsse senden.

Deine

Lilli.

Nun war ich schon wieder einen großen Schritt vorwärts gekommen und konnte mit neuem Mut meinen einmal eingeschlagenen Weg verfolgen. – Große Freude bereitete mir Adolf Robinsons Gastspiel, der mich aufs neue entzückte, den ich hier erst näher kennen lernte. Wir sangen: Barbier, Heiling und Tell zusammen. Frau Fischer nahm ihn noch tüchtig vor, weil er die Prosa im Heiling ihr nicht zu Dank sprach. Nun wurde es prachtvoll. Am Abend weinte ich mir vor Mitleid mit Heiling die Augen aus dem Kopfe und wäre lieber mit ihm als mit meinem »Jäger« gegangen. Aber nur als Künstler und sehr lieben bescheidenen Menschen verehrte ich ihn; ein tieferes Interesse hätte er mir als Mensch merkwürdigerweise, nie einflößen können. In Prag liebte ihn ja altes; man war dort so für ihn begeistert, daß eine schöne Aristokratin einmal in den Ausruf ausbrach: »Kein Nachtlager ohne Robinson!« Solange die schöne Gräfin lebte, wurde sie mit dem Ausspruch geneckt. –

Auch Zottmeyer war, abgesehen von seinen menschlichen Verrücktheiten, ein großer Künstler, der aber auch ruhelos umherirrte und nirgends festen Fuß fassen mochte; dieser interessierte mich hauptsächlich durch sein schauspielerisches Talent. Es kursierten die unglaublichsten Gerüchte über ihn, die alle dazu angetan waren, einem jungen scheuen Mädchen Angst einzujagen. Ich mochte gar nicht in seine Nähe kommen, es hätte mir selbst eine Bühnenberührung wehe getan; ich scheute mich vor ihm wie vor etwas Unreinem und war froh, daß mich das Repertoire davon fernhielt. Dennoch blieb mir sein »Templer« unvergessen, der künstlerisch groß, würdig – und wahr auf mich wirkte. Bei Fischers sah ich ihn, wenn er nach dem »richtigen Ansatz« suchte, ein Studium, dem er ununterbrochen oblag, für dessen bewußte Richtigstellung er sein Leben gegeben hätte.

Einst saßen Zottmeyer, Robinson, Fischer und Cabisius, drei Baritone und ein Baß nach einem Mittagessen bei Fischers und stritten stundenlang um die Gesangskunst, ohne auch nur zum geringsten Resultat zu gelangen. Es konnte einem tatsächlich schlimm werden. Endlich begaben sich die Herren auf das Gebiet der Philosophie und Religion. Als von deren letzteren Vertretern »Christus« genannt wurde, nahm Zottmeyer das Wort: »No, was hat er denn g'macht Euer ›Christus‹? Umi g'laufen is er und Reden hat er g'halten. Arbeiten hätt er sollen; Skalen hätt er singen sollen!« Sein Gesangsstudium ging ihm über alles. – Direktor Fischer wußte 1000 Anekdoten von ihm zu erzählen. Der Riesenmensch soll 25 harte Eier am Abend gegessen und – vertragen haben. Er war sehr belesen und philosophierte nicht selten. Als die Cholera in Hamburg wütete, soll Zottmeyer mit verschränkten Armen am Tor, durch das alle Choleraleichen gefahren wurden, gestanden und gesagt haben: »Das ist noch alles nicht genug; alle müssen sie sterben, alle müssen sie hinaus!«

Er endete über 70 Jahre alt im Marie-Seebachstift zu Weimar. Während seines dortigen Aufenthalts beklagte sich eine ebenfalls 70jährige »Naive«, daß Herr Zottmeyer sie, ohne anzuklopfen, besucht habe. Man fand darin nichts Unsittliches. Aber als die jugendliche Naive errötend mit der Sprache herauskam, daß er in einem »entsetzlichen Aufzug, in Unterhosen« gekommen sei, da empörte sich das ganze Stift, und Herrn Zottmeyer wurde ein Verweis erteilt. Er holte sich auch noch einen zweiten, den er aber nicht lange überlebte, denn eines Morgens fand man ihn im Garten aufgehängt. –

Direktor Emil Fischer war der Sohn des berühmten Sängerpaares »Fischer-Achten«. Er war einer der seltenen Künstler, die bis in ihr höchstes Alter ihre Stimme erhielten; sang wundervoll und konnte alles singen. Gut, aber uninteressant, sang das Ehepaar Arnurius: er erste Tenorpartien, sie, die einst eine sehr gute Koloratursängerin gewesen sein soll und auch bei uns zweimal die Norma und einmal die Königin der Nacht sang, Altpartien und Alte. Sonst konnte man mit der Oper keinen großen Staat machen, und nur den Gastspielen Adolf Robinsons und Zottmeyers hatten wir einige wirklich vortreffliche Aufführungen zu danken. Andere waren aber desto schlechter, wovon ein Brief an meine Mutter am besten zeugt:

Danzig, 3. März 1869.

Meine liebe, liebe Mama!

Der nicht zu lesende Name der Oper war »Undine«, die ich in drei Tagen studiert hatte. Denke Dir, die schwere, große Rolle und noch dazu mit einem Forunkel auf der Stirn, die ganz dick verschwollen ist. Trotzdem war ich sehr gut bei Stimme und konnte meine Rolle ausgezeichnet, denn ich hatte sie kolossal gelernt; mein Mund sprach die Worte, ohne daß ich nur Zeit hatte, daran zu denken, denn es geht ja alles so schnell. Die Rolle ist sehr schön und hat mir viel Freude bereitet. Dafür sang oder verpatzte Frl. Chüden unsere Dramatische, die Berthalda im II. Akt, daß wir alle dachten, der Vorhang müsse fallen. Sie, die immer unsicher und sehr unmusikalisch ist, sang statt der ersten Stelle: »Beliebt Euch junge Frau« gleich die zweite Stelle: »Ha, zittre!« Nichts in der Welt hätte sie ihrem falschen Einsatz entreißen können, und mit einer an ihr nie dagewesenen Sicherheit sang sie die ganze Geschichte fest und siegesgewiß zu Ende. Es war fürchterlich. Nur unserm bodenlos phlegmatischen Kapellmeister Dehneke, der ruhig den Taktstock hingelegt hatte und das Orchester schweigen ließ, haben wir zu danken, daß der II. Akt zu Ende gesungen wurde.

Ich hoffe, Du wirst Dich über meine Stimme, die so viel stärker geworden ist, recht freuen, was ich gestern auch tat. Ein Beweis, daß ich etwas gelernt und zu singen verstehe, ist wohl dadurch erbracht, daß ich so furchtbar viel zusammengelernt und gesungen habe, ohne ein einziges Mal heiser zu werden. Und das alles dank' ich Dir, liebe Mama, das sehe ich leider jetzt erst ein, wie sich's gehört, und kann Dir es nicht einmal, so wie ich möchte, danken. – Daß Du viel zu Frl. Spindler gehst, freut mich für beide Teile; grüße mir die liebe Seele recht herzlich. Ich spreche viel von ihnen, um so mehr als der Kurfürst noch immer keine Ruhe hat und beinah alle Tage irgendeine Schändlichkeit von ihm in den Zeitungen berichtet wird. Den Intendanten und Wirsing grüße, bitte. Morgen habe ich Rigoletto und am Samstag soll die Lucretia sein, in der ich den Orsino singen soll. – Viel Glück!

Von ganzem Herzen Deine

Lilli.

(Die Lucretia war aber nicht.)

Frau Dir. Rosa Fischer spielte tragische Rollen und war und sprach im Leben so tragisch wie auf der Bühne. Sie war eigentlich immer tragisch. Tragisch, wenn sie Kinderkleider nähte, wenn sie aß, wenn sie zankte oder lachte, wenn sie ihren Jungen herzte oder wusch, wenn sie weinte oder scherzte. Sie war tragisch und dabei seelensgut. Man hatte, wenn sie sprach, immer den Eindruck, als seien alle Worte mit r geschrieben. Wenn sie »Berrrlin« sagte, hörte man sie auch schon »Porrrtsdam« sprechen. Als ihr einmal eine Dame auf der Straße etwas erzählte, was sie von andern gehört hatte, und Frau F. frug: »Werrr hat Ihnen das erzählt?« die Dame ihr ruhig antwortete: »Ihr Herr Gemahl hat's erzählt!« da hörte man die ganze Langgasse hinunter hallen: »Mein Herr Gemahl ist ein Errsel!« Die im höchsten Pathos gesprochenen Worte und die r im Esel flogen nur so um uns herum. Wir konnten uns nicht helfen, lachten aus vollem Herzen, und ihr blieb nichts übrig, als vom Kothurn zu steigen und herzlich mitzulachen. Sie sang – wenn es galt, elegante Gestalten zu schaffen – auch in der Oper, z. B. die Pamela im Fra Diavolo, Königin im Carlo Broschi usw., was dem Ensemble zugute kam. Beide Fischers waren herzensgut gegen mich. Dafür sang ich fast allabendlich ihnen zuliebe, lernte unaufhörlich Tag und Nacht, spielte schließlich auch noch in Benefizen im Schauspiel mit. Als Karl Grobecker in den zärtlichen Verwandten gastierte und keine Ottilie zu schaffen war, lernte ich die Rolle von einem Tag auf den andern. Obwohl Grobecker mir viel Elogen machte, bat ich im stillen doch Rod. Benedix um Verzeihung für alles, was ich der Rolle und ihm schuldig bleiben mußte, was er mir in Leipzig, wo ich ihn kennen lernte und viele vergnügte Abende mit ihm verbrachte, auch großmütig verzieh.

Bei den nächtlichen Lernereien war mir meine Wirtstochter Johanna außerordentlich behülflich, die mir den Text unaufhörlich vorsprach oder soufflierte, den ich so lange nachsprach, bis ich ihn fehlerlos auswendig wußte. Dabei nähte oder änderte ich meine Kostüme, die, in andere Fassons gebracht, immer wieder herhalten mußten. Die von Frau Fischer geliehenen wurden passend arrangiert. Zu Zar und Zimmermann schenkte sie mir ein entzückendes Kostüm von rosa Seide mit echten Valenciennes, das sie extra für mich anfertigen ließ.

Gegen Schluß der Saison gab Komiker Schirmer zu seinem Benefiz die Lokalposse: »Spillecke in Paris«, in der auch ich durchaus mitwirken sollte, und da keine Rolle für mich darin enthalten, schrieb man extra eine, und zwar einen » Debardeur«. Es hätte mir nichts Schlimmeres passieren können, denn ich haßte schon den Namen, der mir nichts Anständiges zu bedeuten schien. Mit Händen und Füßen wehrte ich mich dagegen, aber man drang so lange in mich, bis das kollegiale Mitleid siegte und ich zusagte. Frau Fischer hatte sich vorgenommen, mich zu der eingelegten Szene, in der ich mit einem Sektglase in der Hand einen italienischen Walzer singen sollte, recht schön zu machen. Als ich abends ins Theater komme, hängt zu meiner Überraschung: eine silberne Debardeurhose mit grünen Schleifen garniert und ein Spitzenchemisette auf meinem Platze. Allmächtiger! auch das noch! Ich hatte gehofft, so unscheinbar als möglich zu bleiben und nun schien es mir, als strahle ich in meiner Schande! Hoffte ich nach dem Benefiz von der Rolle erlöst zu sein, so irrte ich mich gründlich, denn nun wünschte ganz Danzig »unsre Lilli« in der »silbernen Hose« zu bewundern. So war die Posse viel öfter, als wir ahnen konnten.

Scheinbar hatte ich drei Benefize, so stand es auf dem Zettel, in Wirklichkeit nur eins. Die Direktion war aber stets in Geldnot, so mußte mein Name als »Benefiziantin« helfen, und wenn die Not am größten, ging ich sogar als junger hübscher »Fürsprech«, um verschiedentlich Hilfe zu schaffen, was die reichen Leute der Stadt mir zuliebe auch gern gewährten. Zu Fischers Ehre muß ich sagen, daß sie in ihrer Gutmütigkeit oft den letzten Heller mit armen Künstlern, Orchester- oder Chormitgliedern teilten, was sie nicht abhielt, abends mit mehreren Gästen, im Rathaus oder sonstwo, Austern zu essen und Champagner zu trinken, und jeden Nachmittag harrte der gutmütige »Rosselenker Prillwitz« vor dem Hause, um die tragische Rosa und den lustigen Emil, nebst dem verwöhnten »Gockel«-Sohn ein paar Stunden spazieren zu fahren. E. Fischer war die Lebenslust selber. Die hellen Tränen liefen ihm über die Backen vor Lust und Heiterkeit, und ich zweifle, ob ihm jemals im Leben ein ernster Gedanke überhaupt gekommen ist. Zwei ungleichartigere Menschen wie dieses Ehepaar konnte man nicht leicht finden, und nur in einem waren sie sich gleich: das Sparen hatten beide nicht gelernt.

Viel liebe Freunde habe ich mir in Danzig erworben. Dr. Piwkos reizendes Haus, dessen alte Schwiegermutter mir den ersten Lorbeerkranz spendete. Ulrichs, die mich hegten und pflegten, denn jeden Morgen vor der Probe stand dort mein zweites Frühstück bereit; alles was man mir an den Augen absehen konnte, geschah; man verwöhnte mich gründlich. Nur fehlte mir das Talent, ein verwöhnter Mensch zu werden. Ich erkannte nur Beweise lieber Freundschaft darin, niemals kam mir der Gedanke, als müsse das so sein. Züge rührenden Interesses für mich wurden bald von diesem oder jenem ausgefunden. So wünschte mich Rosa Fischer zu den Krondiamanten mit ihrem – eben wieder versetzten – Schmuck zu behängen, da sie die andern »vor Neid wollte bersten lassen«. Woher aber das Geld nehmen? Die Kasse war wie immer leer. Da erbot sich Dr. Piwko, den Schmuck auszulösen; ich konnte abends in echtem Schmucke glänzen, und Frau Fischer saß strahlend in ihrer Loge und sah die andern vor Neid platzen.

Allenthalben war man bemüht, mich zu erfreuen, in den alten Danziger Familien zu fetieren, wozu auch Geheimrat Spittel mit Frau und Kindern im reichsten Maße beitrugen. Die jungen, zwölf- bis achtzehnjährigen Burschen, Söhne dieser Freunde, machten mir in allen möglichen Uniformen täglich Fensterpromenaden, stellten sich in Reih und Glied auf, präsentierten's Gewehr und schrieen Hurrah! Es war wirklich sehr lieb; die Verehrung für mich fing bei den Großeltern an und setzte sich fort bis zu den Enkelkindern, ohne ein Glied der Familie zu überspringen.

Gleich anfangs nach den ersten Vorstellungen erhielt ich kostbare Blumen, deren Spender mir lange unbekannt blieb. Dann freilich, als ein Graf D. mir schriftlich mit dem Wunsche nahte, sich mir vorstellen zu dürfen, brauchte ich nicht weiter zu raten. Ich frug meine Freunde, ob der Besuch anzunehmen sei oder nicht, und man glaubte es mit Ja beantworten zu können. Graf D. kam. In ihm lernte ich einen ruhigen ernsten Menschen kennen. Trotzdem bat ich ihn, seinen Besuch nicht zu wiederholen, da man es in Danzig falsch auffassen dürfte, und er schied mit dem Versprechen, mich nicht mehr aufsuchen zu wollen. Die Blumen konnte ich ihm aber nicht abgewöhnen, auch nicht, daß mir sein Pferd und Füllen, vom Burschen geführt, täglich Fensterpromenaden machten. Für die treue Verehrung und sein mannhaftes Betragen durfte ich ihn aber doch insofern belohnen, als ich acht Tage, bevor ich Danzig verließ, noch zu Fräulein Hoppe zog, die selbst an Graf D. schrieb, er möchte kommen, mir Adieu zu sagen. Dann hörte ich erst wieder nach dem Kriege von ihm, wo er mit zerschossenem Bein als Rekonvaleszent bei seiner Familie in D. lebte. Da ich seine Liebe nicht erwidern konnte, waren es nur Beileidsworte, die er von mir erhielt, die ihm weh taten. Wie leid tat mir aber auch der junge feine Mann, von dessen Ernst und ausgezeichnetem Charakter ich überzeugt war. Ein Grafentitel übte keine Anziehungskraft auf mich, mein Beruf war mir alles, ich wollte vorwärts, wollte etwas erreichen, selbständig sein und bleiben. Nur zu bald hörte ich durch seine eigene Familie von seinem Hinscheiden. Man dankte mir mit warmen Worten für den Takt, mit welchem ich das große Interesse, das Graf D. bis zum Tode für mich gehegt, behandelt hatte.

Von allen Seiten war ich zu meinen Benefizen tatsächlich mit Blumen überschüttet worden; und lieb hat man mich gehabt. Und auch ich bin den Danziger Freunden treu und dankbar geblieben für all die Liebe und Nachsicht; ich hab' sie nicht vergessen und sie nicht mich. Noch heute stehe ich mit allen Überlebenden im engsten Kontakt und in Gedanken auch mit allen denen, die nicht mehr sind.

Danzig, 27. März 1869.

Liebes Mamachen!

Den ganzen Tag denk' ich an Dich und bin im Geiste bei Euch. Riezl wird Deinen Geburtstag doch abgewartet haben und nicht schon am Freitag gereist sein? Das wäre unverzeihlich. Ich saß heute den ganzen Tag in der Probe von den beiden Schützen und bin fürchterlich müde; aber Du sollst wenigstens den guten Willen sehen, wenn ich heute abend noch schreibe. Ich hoffe. Du hast den Tag schön zugebracht, wie ich den gestrigen. Wir hatten ein Wetter wie noch nie; warm, hell, windstill, als wenn der Frühling erst gestern hätte einziehen wollen. Ich hätte den Karfreitag nicht besser verleben können als in Gottes freier Natur. Fräulein Eichhorn, unsere zweite hübsche Soubrette, nahm mich mit ihren Bekannten hinauf auf die äußersten Wälle. Mama, ich war starr vor Entzücken! Welch ein unendlicher Eindruck von der Welt! Die See dunkelblau, in ihrer schönsten Pracht, Weichsel und Motlau, – die beiden Flüsse, die sich in großen Bogen um Danzig herumziehen – wie hellblaue Streifen. Viele Schiffe waren ausgelaufen, deren Segel man in der Sonne leuchten sah. Der Himmel blau, still und feierlich, die Stadt ruhig, friedlich die Wälder. Bäume und Sträucher fangen schon an auszuschlagen, und der Erdboden wird grün. »Das war der Tag des Herrn!« in seinem vollsten Glanze.

Am Nachmittag fuhr ich mit Auguste Baison (die seit acht Tagen hier im Schauspiel gastiert) – der Tochter Deiner alten Bekannten und Schwester von Riezls Pate – an die See, wo wir von Brösen aus erst durch den Wald, dann am Strande entlang bis nach Fahrwasser gingen, uns übersetzen ließen und längs den Molen, bis zur Arcona kamen, wo ich schon neulich war, wie ich Dir schrieb. Wir wurden bemerkt und gleich abgeholt. Als wir an Bord waren, mußten wir erst etwas zu uns nehmen, wurden dann in große Seemannsröcke gewickelt – ein Boot stand bereit – und durch zwei Offiziere und vier Kadetten eineinhalb Stunde in See gerudert. Da bot sich uns ein herrlicher Anblick; der Mond ging auf, beleuchtete die See und unser Boot dazu. Es war berauschend schön und gar nicht kalt. Erst um 8 Uhr kamen wir wieder an Bord, mußten da zu Nacht essen und wurden um 10 Uhr von zwei »Seeungeheuern« an die Bahn gebracht. Auguste Baison wurde wirklich ein bißchen seekrank auf der Seefahrt, während ich mich sehr tapfer hielt.

Je länger ich hier bin, je näher die Zeit der Reise anrückt, desto weher tut mir der Gedanke, daß ich von der schönen Natur Abschied nehmen soll. Das wird mir Leipzig nicht bieten, wenn ich auch von allem andern absehe; die schöne Natur geht mir sicher verloren, die ich entsetzlich entbehren werde. Ich bitte Dich, liebes Mamachen, sieh, daß Du in drei Wochen frei wirst, dann verspreche ich Dir, Dich zu holen. Willst Du? Ich schließe, denn es wird Abend, und da kommen mir allerhand trübe Gedanken. Schlaf recht wohl in Dein 64. Jahr hinüber, ich küsse Dich viel tausendmal.

Deine

Lilli.

NB. Ich vergaß Dir zu schreiben, daß ich neulich wieder bei der Prinzessin Marie von Hohenzollern war. Sie wohnt doch vis à vis Fischers, grüßt mich oft sechsmal am Tage und ist rührend lieb, wenn ich sie aufsuche. Sie hat auch Marie Seebach ausbilden lassen, – oder sich doch sehr für ihre Ausbildung interessiert.

Als mir auf einem Spaziergang mit Ulrichs einst eine graue Linie am fernen Horizont als »die See, das Meer« bezeichnet wurde, konnte ich mich in dem Gedanken nicht zurechtfinden, denn es stimmte nicht mit meinen Erwartungen. Dann aber sah ich's einmal ganz in der Nähe und ging an seinem Strande, und verliebte mich in dieses Meer, und meine ganze Sehnsucht hing an ihm. Und als die Saison zu Ende war, ich noch acht Tage länger blieb, um Frau Fischer, die ein Baby erwartete, behilflich zu sein, – da – muß ich noch eine schreckliche Dummheit machen!

»Ins Wasser gefallen« steht in meinem Tagebuche am 11. Mai 1869 verzeichnet! O, ich kann mich noch ganz genau dieser denkwürdigen Begebenheit mit allen Einzelheiten erinnern, die mehr komisch als tragisch gewesen, aber sehr traurig hätte enden können.

Bekannte meiner Wirtin, Herr und Frau Schwabe, hatten mich eingeladen »die Grille« (ein kleines Kriegsschiff, das Herr Schwabe zu verproviantieren hatte) zu besehen, was für mich von großem Interesse war. Nachdem uns die Offiziere mit größter Liebenswürdigkeit alles Sehenswerte des Schiffes gezeigt hatten, empfahlen wir uns und wurden vom Zahlmeister des Schiffes, Herrn Meding, bis gegen die Molen begleitet, wo Schwabes ein Boot zu mieten gedachten, das mich nochmals in See fahren sollte. Ein Boot war am Bollwerk, aber der Fährmann hatte keine Befugnis, mit dem kleinen Fahrzeug hinauszugehen. Er erbot sich also, uns an die Lotsenstation zu fahren, von wo aus wir hinausgebracht würden. Der junge, sehr starke Herr Schwabe sprang zuerst ins Boot, um uns Damen behilflich zu sein. Ich als erste war so unvorsichtig, mich mit der Hand gegen das Bollwerk zu stemmen, wodurch der Kahn abgetrieben wurde. Herr Schwabe, der mich noch an einer Hand hielt, merkte, daß etwas geschah, und klammerte sich um meinen Arm, während ich ganz ruhig der Gefahr ins Auge sah – aber im selben Augenblick Hand in Hand mit meinem Ritter in den Fluten rücklings versank. Gleich Frau Fluth frug ich mich: »wie werd' ich mich benehmen müssen?« Denn schwimmen konnte ich leider nicht. (Mama, die durchaus gewünscht hatte, daß wir in Prag es lernen sollten, hatte nicht die zehn Gulden dafür übrig, und ein Verwandter, der es mir versprochen, hatte das Geld niemals geschickt.) Mein Leidensgefährte, der ebensowenig schwimmen konnte wie ich, hielt mich wacker fest. Waren wir einmal glücklich oben, zog er mich schleunigst wieder mit hinunter. Ich schluckte, was ich schlucken konnte, denn wie gesagt, ich wußte nicht, wie man sich beim Ertrinken zu verhalten hätte. Aber ich war noch immer ganz ohne Erregung. Plötzlich war ich wieder ober Wasser, sah ein Boot mit mehreren Männern auf uns zukommen und wußte, daß wir gerettet würden. An einer mir dargereichten Stange konnte ich mich nun so lange festhalten, bis ich nah genug ans Boot gezogen war, um mich mit dem rechten Ellenbogen über dessen Seitenwand einzuklammern. Nun hörte ich die Rufe der jungen, armen Frau, die händeringend am Bollwerk stand und jammernd schrie: »Rettet meinen Mann, nur meinen Mann!« Diesen Egoismus durfte man der Armen wohl verzeihen, als aber mein dicker Ritter wirklich mehr als ungalant ganz laut: »Nur mich, nur mich!« rief, mußte ich laut lachen und war's zufrieden, daß man ihn zuerst ins Boot bugsierte. Einstweilen fischte ich meine schwarze Seidenmantille und meinen Hut im Wasser auf. Und endlich sollte auch ich herausgezogen werden; aber das war leichter gedacht als getan. Mein langes Sommerkleid hatte sich gleich einer Schlange um meine Beine gewickelt; die sechs Lotsen bemühten sich alle vergebens, mich herauszuheben, bis es endlich doch mit übermenschlicher Anstrengung gelang. Da stand ich nun im Boot und wand meine Kleider aus! Frau Schwabe, die ihren Mann gerettet sah, rief mir nun zu: »Um Gotteswillen Fräulein Lehmann, wenn Sie Ihre Stimme verloren haben, steinigen mich die Danziger!« Ein kräftiger Jodler gab ihr die Gewißheit, daß sie ungesteinigt nach Danzig zurückkehren dürfe. Nun wurden wir an Land gebracht, in einem kleinen Kochhause ausgeschält, mit trockner Wäsche versehen und in große Betten verpackt. Jetzt erst gewahrte ich Herrn Zahlmeister Meding, dem das Wasser in Strömen von den Kleidern floß. Er stand mitten im Zimmer, man war eben dabei, ihm die langen Wasserstiefeln von den Füßen zu schneiden, da sie anders nicht zu entfernen waren. Immer rätselhafter wurde mir die Situation, bis man mich darüber aufklärte, daß Meding unter eigener Lebensgefahr nachgesprungen war, um uns beide zu retten. Natürlich ahnte ich nichts davon, als ich unterm Wasser lag, und als ich am Boote hängend wieder klar sah, war Meding längst schon ans Land geschwommen. Die Rettungsmedaille lohnte ihm zwar die edle Tat, was aber wäre eine solche zu lohnen überhaupt imstande? Auch mir war es nicht vergönnt, ihm meine tiefste Dankbarkeit für das zu zeigen, was er an mir, einer ihm gänzlich Fremden, getan hatte; denn mir kam erst viel später zum Bewußtsein, wie es für uns alle drei hatte enden können! –

Nachdem wir mit Kaffee erwärmt und die beiden Herren nach Danzig gefahren waren, um mir Kleider zu schaffen, blieben wir Frauen in Neufahrwasser und gingen, nachdem wir uns ein wenig erholt hatten, sogar noch am Strande spazieren. Die Nachricht von dem Unfall und unsrer glücklichen Rettung hatte sich schnell im Ort verbreitet. Eben als wir kreuzfidel in die Hotelbetten steigen wollten, wurden wir durch ein reizendes Ständchen überrascht, das uns der Männerchor des Ortes brachte. Schlafen konnte ich nicht; erstens hatte ich starke Halsschmerzen, und zweitens konnte ich das Bild des Ertrinkens nicht wieder los werden. Da erst kam mir der Gedanke, wie schlimm es hätte ausfallen können – nicht für mich, ich war gefaßt und tapfer gewesen, aber für meine liebe arme Mutter, die nicht leicht eines ihrer Kinder auf solche Weise verloren hatte. Jetzt dankte ich Gott und meinem Lebensretter so recht von Herzen. Nach einem Vierteljahr fiel es meiner Taschenuhr ein, plötzlich stehen zu bleiben. Beim Aufmachen des Mantels fiel ein kleiner Wassertropfen heraus, und alles war innen rostig geworden. Darnach kann man sich einen Begriff machen, wie lange ich im Wasser gelegen und am Boot gehangen hatte!

Gelegentlich meines ersten Besuchs auf der Arcona lernte ich den damaligen Kapitänleutnant zur See Adolf Mensing kennen, mit welchem mich eine treue große Freundschaft verbindet, die uns heute noch nach 45 Jahren, wo ich dieses schreibe, mit Glück und Freude erfüllt. Mit Stolz dürfen wir auf die Treue zurückblicken, die wir uns und unsern beiderseitigen Lieben gehalten haben, in Freud und Leid. – Dabei fällt mir noch einmal unser Besuch ein, den wir mit Auguste Baison unvorbereitet dem Schiffe abstatteten und wie man uns ins Meer hinausruderte, im Mondenschein. Die jüngsten Kriegshelden, die uns ruderten, beschenkte ich damals mit kleinen Münzen, das einzige, was ich in dem Augenblick zu vergeben hatte, Pfennige, oder »Düttchen«, wie man dort die Groschenstücke nennt. Noch nach 30 Jahren traf mich von da oder dort ein Gruß der also Beschenkten und einmal sogar eines dieser kleinen Geldstücke als Zeichen, daß es lange aufbewahrt gewesen.

Danzig war mir sehr lieb geworden. Nicht nur der vielen lieben Menschen halber. Die alte Architektur interessierte mich. Es sah so geheimnisvoll darinnen aus und war so anheimelnd. Die hohen Giebelhäuser mit ihren Beischlägen und Vorplätzen, von alten Bäumen beschattet, die alten stillen Straßen, Kirchen und Plätze, Rathaus und Artushof; das Leben im Hafen, in welchem man den Atem andrer Welten spürte; die entzückende Umgebung und endlich die See, die mir damals unendlich dünkte. Wie lange sehnte ich mich darnach! In das nüchterne Leipzig konnte ich mich mit meinen Gefühlen niemals hineinfinden. Und Berlin? Als es bei meinem Einzug um 1870 noch »ein kleines Fischerdorf« war, wie es die Berliner nannten, wo einer den andern kannte, ganz Berlin sozusagen eine Familie bildete, da gefiel es mir weit besser als heute. Heute ist der Berliner fremd in Berlin, wo nur der Fremde heimisch ist. Wohl bin ich eng verwachsen mit Berlin und den Berlinern, und alle meine Interessen wurzeln in seiner geistigen Höhe; aber mein Herz hängt immer noch an Prag mit seinen Kirchen, Palästen, Brücken, dem historisch schönen Prag, obwohl auch dieses anders geworden ist, als es damals war, wie eben alles sich verändert im Lauf der Zeiten. Auch Städte haben »Gewesenes« ernstlich zu beklagen, sie mögen heißen, wie sie wollen.

Noch traf mich in Danzig die betrübende Nachricht, daß meine Schwester sich in Leipzig überangestrengt, zur Erholung aufs Land sei, sich aber wieder besser fühle. Daß Mama und Riezl sehr unglücklich darüber waren, entnahm ich ihren Briefen. Am 12. Mai abends sagte ich Danzig Lebewohl, um in Prag meine liebe Mutter in die Arme zu schließen. Wir hatten uns zwar täglich geschrieben, sie hatte Kenntnis von jedem meiner Schritte, ich von den ihren; blieb einmal ein Brief länger als gewöhnlich aus, war das Unglück groß auf beiden Seiten. Alle unsre Briefe sind erhalten. – Das war ein glückliches Wiedersehen, alle Sorgen hatten nun für Mama ein Ende, und schon während des ganzen Winters konnte ich meiner lieben Mutter hilfreiche Hand bieten, sich's bequem zu machen, sich zu pflegen. Ich war sehr sparsam gewesen, hatte mir trotz aller Anschaffungen sogar eine kleine Summe zurückgelegt, die, als ich nach Leipzig kam, in 100 Talern baar bestand und den Grundstock zu meinem Vermögen bildete. Ich hatte mir eine gute Art zu sparen zurechtgelegt, indem ich nie das, was übrig blieb, sondern gleich nach Erhalt jeder Monatsgage ein bestimmtes Teil als Sparpfennig fortlegte und mich nun mit dem übrigen einrichten mußte. Das habe ich auch andere gelehrt und habe Dank geerntet von denen, die dem guten Rat gefolgt sind.

Mama sollte nun gleich mit mir nach Leipzig. Wir hatten aber ohne Direktor Wirsing gerechnet, der sie nicht eher frei gab, bis ein Ersatz für sie gefunden war. Das dauerte länger, als wir ahnten. Der Gehalt war in den sechzehn Jahren nicht erhöht worden, und Dir. Wirsing dachte nicht daran ihn für die Stellung zu erhöhen. Dadurch verhinderte er noch fast ein ganzes Jahr unsere Vereinigung. Erst in Mamas Schüler Stañek, fand sich der Ersatz, als dieser vom böhmischen Theater ans deutsche übersiedelte.

Mama war den Winter über nicht einsam geblieben, sondern hatte in dem jungen Journalisten Karl Felix Kohler, dem Sohne einer Freundin, einen aufmerksamen Freund gefunden, der auch mich schon seit Jahren verehrte. Auch bei ihm mußte ich einmal den Arzt wider Willen spielen. Kohler war außerordentlich gebildet, geistreich, redegewandt, schrieb ausgezeichnet und versorgte mich stets mit bester Literatur. Durch ihn lernte ich Scheffels Aventiure kennen, ein Buch, das mir ganz besonders ans Herz gewachsen war, das meinem Verständnis so nahe lag. Die ersten selbstverdienten Gulden hatte ich daran gewandt, mir Goethe, Shakespeare und Schiller zu kaufen, in denen ich genügend Stoff fürs ganze Leben gefunden habe, auch wenn ich tausend Jahre alt würde.

Kohler, der früher nur selten gekommen war, kam nun täglich, um meiner Mutter alle Zeitungen über mich zu bringen, sie zu trösten, ihr Aufmerksamkeiten zu erweisen. Er kam sogar einmal nach Leipzig, mich in den Hugenotten zu hören, und oft noch begegneten wir uns in Berlin und Wien, wo er als verantwortlicher Redakteur der »N. fr. Presse« über dreißig Jahre politische Leitartikel schrieb. Als Shakespeareforscher hat er sich Verdienste errungen, doch war er ein übermäßig Bescheidener, der sein Licht stets unter den Scheffel stellte. Er prophezeite meiner Mutter eine große Zukunft für mich, wohl mehr aus meinem Charakter als meiner Stimme oder meinem Talent, denn was er bisher von mir gesehen hatte, war nicht überwältigend. Es drängt mich, einen Brief des Freundes hier einzuschalten, der seine edle Art der Gesinnung kennzeichnet, sein tiefes Gemüt und die große Empfänglichkeit für die hohe Kunst.

Verehrte Freundin!

»Ich wollte mir nachmittags erlauben, Ihnen persönlich meinen Dank auszusprechen, war aber leider um vier Uhr eingespannt. Gestatten Sie also, daß ich Ihnen auf diesem Wege für den gestrigen Abend danke. Sie werden mich richtig verstehen, wenn ich es nicht wage, auch nur ein Wort der Bewunderung beizufügen, denn ich fühle zu sehr, wie wenig das, was ich sagen könnte, an die Höhe Ihrer Künstlerschaft hinzureichen vermöchte. Nur das eine muß ich sagen: Sie wissen, welche hohe Meinung ich seit jeher von Ihnen hatte, – gestern habe ich erkannt, wie wenig ich früher auch nur eine Ahnung hatte, was Sie sind! Es war eine Offenbarung für mich. Ich war aufs tiefste ergriffen und erschüttert und habe einen unauslöschlichen Eindruck für den Rest meines Lebens erhalten. Es war gerade mein sechzigster Geburtstag! Dabei müssen Sie bedenken, daß ich Tristan und Isolde gestern zum ersten Male gehört habe. Man kann das nicht zum zweiten Male erleben. Mit dem ganzen und vollen Anteil, den ich ja an Ihrem Geschick genommen, freue ich mich, daß es Ihnen beschieden war, die Hoffnungen und Erwartungen Ihrer Jugend so schön und reich erfüllt zu sehen. Sie persönlich gekannt zu haben, ist die wertvollste Erinnerung meines Lebens und wird es bleiben. Daß Sie auf der Höhe Ihres Ruhmes meiner nicht vergessen haben, sondern freundschaftlich gedenken, – das weiß ich zu schätzen und danke Ihnen dafür. Ich schreibe Ihnen dies, weil ich doch nicht imstande wäre, es Ihnen mündlich zu sagen, ohne von meiner inneren Bewegung übermannt zu werden, – und ich weiß, das lieben Sie nicht. Wenn Sie es aber erlauben, so komme ich doch noch an einem Ihrer freien Tage, um Sie vor Ihrer Abreise zu sehen. In unwandelbarer Ergebenheit

Wien, 23. Mai 1898.

K. F. Köhler.«

In Wien besuchte ich ihn und er mich stets, ganz förmlich, wie es seine Art immer gewesen, denn Karl Felix Kohler war der geborene Kavalier. Seine liebe Gattin schrieb mir nach seinem Tode:

»Von Ihnen, hochverehrte Frau, sprach er stets nur wie von einer Erscheinung! Sie waren etwas Gewaltiges in seinem Leben. Noch in allerletzter Zeit sagt er von Ihnen: ›Sie war das Höchste und Schönste, das ich kannte!‹«

Die letzten Grüße alter Freundschaft legte eine liebe Freundin in einem Strauße duftender Rosen auf seinem Grabe nieder. Meine erinnernden Gedanken entbehren ihn mehr, als ich sagen kann, um so mehr, als ich seinen großen inneren Wert nicht früh genug erkannte.