|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Benutzt ist die Übersetzung von O. Jahn (Aus der Altertumswissenschaft. Populäre Aufsätze S. 75ff.).

(Zu Beginn seiner Reise stößt Lucius auf zwei Wanderer, die sich Gespenstergeschichten erzählen. Er schließt sich ihnen an, bittet sie, zuhören zu dürfen, und verspricht dem Erzähler in der nächsten Schenke ein Frühstück. Dieser fährt dann fort.)

Nun, dein Versprechen nehme ich mit Dank an und will die angefangene Geschichte noch einmal von vorne beginnen. Zuerst aber schwöre ich dir bei dem Sonnengott, der hier auf uns niederleuchtet, daß ich dir ein wahres Erlebnis erzähle. Auch werdet ihr, wenn wir in den nächsten Flecken kommen, kaum mehr Grund haben, daran zu zweifeln. Denn die Geschichte hat sich dort abgespielt und ist in aller Leute Mund. Aber laßt mich erst sagen, wer und was ich bin. Ich stamme aus Aegium Stadt in Achaia. und treibe mit Honig, Käse und andern Viktualien bald hier in Thessalien, bald wieder in Ätolien und Böotien Handel auf der Wanderschaft. Da hörte ich nun einst, daß in Hypata, der Hauptstadt Thessaliens, frischer Käse von ausgezeichnetem Geschmack zu sehr billigem Preis losgeschlagen werde. Ich eile sofort dahin, um den ganzen Vorrat aufzukaufen. Aber, wie es so oft geht, ich war mit dem linken Fuß angetreten, und die Hoffnung auf den schönen Gewinn war ganz umsonst gewesen. Denn am Tag vorher hatte der Großhändler Lupus den ganzen Vorrat aufgekauft. Ermüdet von der nun ganz überflüssigen Eile begab ich mich gegen Abend ins Bad.

Da sehe ich plötzlich meinen alten Freund Sokrates vor mir. Er saß auf der Erde, von einem zerschlissenen Mantel nur mangelhaft verhüllt, und war so bleich und abgemagert wie die allerelendesten Stiefkinder des Glücks, die an Kreuzwegen zu betteln pflegen. Er war mein Blutsverwandter und mir ganz genau bekannt, trotzdem war ich zuerst noch zweifelhaft und ging näher an ihn heran. »Wie?« sagte ich, »du Sokrates! Was ist denn da vorgekommen? Wie siehst du aus! Welch schmachvolle Geschichte! Zu Haus bist du lange als tot beweint und für verschollen erklärt. Deinen Kindern hat das Provinzialgericht einen Vormund gesetzt. Deine Frau hat treulich alle Totengebräuche für dich erfüllt, sie ist vor Jammer und Gram ganz entstellt und hat sich beinahe blind geweint. Nunmehr aber wird sie von ihren Eltern gedrängt, in dein Unglückshaus durch eine neue Heirat wieder die Freude einziehen zu lassen. Und jetzt erscheinst du mir hier zur Schande der ganzen Familie wie ein leibhaftiges Gespenst.«

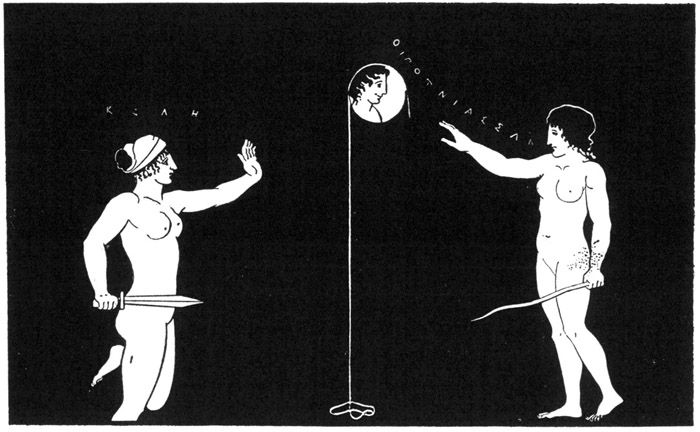

Thessalische Zauberinnen den Mond herabziehend.

Vasenbild nach Lenormant de Wit, élite céramographique

»O Aristomenes,« antwortete er, »du kennst den schlüpfrigen Pfad des Glückes nicht! Du weißt nicht, wie Fortuna auf uns einstürmen und uns ins Elend stürzen kann!« Und zugleich verhüllte er sein schon lange vor Scham dunkelrotes Gesicht mit seinem geflickten Mäntelchen, wobei er dann den ganzen Unterleib entblößte. Ich konnte dieses jammervolle Schauspiel nicht länger mit ansehen, sondern legte ihm die Hand auf die Schulter, um ihn zum Aufstehn zu veranlassen. Er aber rief, immer noch verhüllten Hauptes dasitzend: »Laß doch, laß doch das Schicksal sich länger noch an dem Siegeszeichen freuen, das es sich selbst errichtet hat.« Schließlich brachte ich ihn doch dazu, mir zu folgen. Ich zog einen meiner beiden Röcke aus und hüllte ihn darein – denn von »Anziehen« kann man nicht reden. Dann führte ich ihn sofort ins Bad. Ich salbte und rieb ihn selbst und wusch ihm eine enorme Menge Schmutz ab. Nachdem er einigermaßen wiederhergestellt war, führte ich den Todmüden, selbst gründlich erschöpft, mit Mühe und Not in mein Quartier. Dort mache ich es ihm im Bett behaglich, sättige ihn mit Speise, erquicke ihn mit Wein und suche ihn durch allerhand Erzählungen zu zerstreuen. Allmählich findet er auch Gefallen an meiner Rederei, an meinen Scherzen und Witzen und leeren Wortgefechten – da auf einmal stöhnt er schmerzlich aus tiefster Brust auf und schlägt sich wütend vor die Stirne. »Ich Elender,« hebt er an, »bloß weil ich meine Leidenschaft für die jämmerlichen Gladiatorenspiele nicht bezwingen konnte, bin ich in diese Notlage gekommen. Du weißt ja recht gut, ich war als Handelsmann von Mazedonien ausgereist. Als ich nach zehn Monaten mit ziemlich geschwollenem Beutel wieder heimkehrte, wollte ich in der Nähe von Larissa so nebenbei ein Schauspiel mitnehmen. Aber ich wurde in einer abgelegenen tiefen Talschlucht von baumstarken Räubern überfallen und meiner ganzen Habe beraubt. Mit Müh und Not entkam ich ihnen und kehrte übel zugerichtet bei einer Kneipwirtin Meroë ein. Sie war schon ziemlich bejahrt, aber noch sehr auf Liebeshändel erpicht. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte von meiner langen Reise und meiner schmählichen Beraubung. Sie nahm mich aufs freundlichste umsonst auf, bewirtete mich aufs reichlichste und zog mich schließlich von Liebeslust ergriffen zu sich auf ihr Lager. Aber die eine Nacht, die ich mit ihr verbrachte, hatte in mir eine solch wahnsinnige Liebesleidenschaft entfacht, daß ich ihr zunächst die Kleider schenkte, die mir die gutmütigen Räuber gelassen hatten, um meine Blöße zu decken. Dann wandte ich ihr den ganzen Verdienst zu, den ich als Sackträger erwarb, denn ich war ja früher ziemlich kräftig. Nun aber hat mich mein teures Liebchen oder mein böses Geschick in die Jammergestalt verwandelt, die du vor kurzem erblicktest.«

»Wahrhaftig, du verdienst es,« entgegnete ich, »in die tiefsten Tiefen des Elends zu geraten, wenn du die Buhlerei mit einem solchen Weibsbild deinem Heim und deinen Kindern vorziehen konntest.« Aber Sokrates legte, vor Schrecken starr, den Zeigefinger auf den Mund und sah sich ängstlich um, ob unser Gespräch nicht etwa Zeugen habe. »Schweige,« sagte er, »schweige, damit dir deine unvorsichtige Zunge nicht ein Unglück zuzieht!« »Wieso?« antwortete ich, »so mächtig ist diese Kneipenkönigin? Was ist denn das für ein Weibsbild?« »Sie ist eine Hexe von übernatürlichen Kräften. Sie kann die Sterne vom Himmel herabziehn, die Erde in die Höhe heben, die Quellen zum Stehn bringen, Berge zertrümmern, die Toten auf die Oberwelt heraufbeschwören, die Götter in die Unterwelt hinabbannen, das Licht der Gestirne erlöschen machen und die finstere Hölle erhellen.« »Ich bitte dich,« sagte ich, »ziehe den Theatervorhang weg, steige vom Kothurn und rede menschlich.« »Willst du,« sprach er, »eine oder zwei oder beliebig viele Tatsachen über sie erfahren? Für ihre Kunst ist es nur Firlefanz, das reinste Kinderspiel, nicht nur die eigenen Landsleute, sondern auch die Bewohner Indiens und Äthiopiens, ja die Antipoden selbst in sich verliebt zu machen. Aber höre nur, was sie vor vielen Augen vollführte. Ein Liebhaber von ihr hatte einem andern Mädchen Gewalt angetan. Den hat sie mit einem einzigen Zauberwort in einen Biber verwandelt. Denn dieses Tier pflegt sich, wenn es in Gefahr gerät, gefangen zu werden, selbst zu entmannen – so sollte es dem auch gehn, weil er mit einer andern geliebelt hatte. Einen Weinwirt aus der Nachbarschaft, der ihr Konkurrenz machte, hat sie in einen Frosch verwandelt. Nun schwimmt der Alte in seinem eigenen Weinfaß herum, duckt sich in die Hefe und begrüßt seine früheren Stammgäste ehrerbietigst mit heiserem Quaken. Einen Advokaten, der vor Gericht gegen sie gesprochen hatte, hat sie in einen Widder verwandelt – und noch heute hält der Schafskopf Reden vor Gericht. Die Frau eines ihrer Liebhaber hatte ihr ein keckes Schimpfwort zugerufen. Dafür hat sie ihr, als sie schwanger ging, den Leib verschlossen, die Geburt gehemmt und sie zu ewiger Schwangerschaft verdammt. Alle Nachbarn haben nachgerechnet, daß die Arme jetzt schon 8 Jahre mit einem Leib umherwandelt, als wollte sie einen Elefanten gebären. Als sie dies Treiben nun immer fortsetzte und schon viele geschädigt hatte, wuchs die allgemeine Entrüstung gegen sie, und man beschloß, grimmige Strafe an ihr zu vollziehen, indem man sie steinige. Aber diesem Plan kam sie mit der Kraft ihrer Zaubersprüche zuvor. Medea hat ja einst nur einen kurzen Tag Aufschub von Kreon erbettelt und in dieser kurzen Frist sein ganzes Haus, seine Tochter und den Greis selbst mit dem flammenden Hochzeitskranz verbrannt – ebenso bannte jene durch Beschwörungen, die sie zu Leichen in die Gräber hinab versenkte Vielgeübter magischer Brauch, auf Bleitafeln Verwünschungen in Gräber oder im heiligen Bezirk einer Gottheit zu versenken. – sie hat es mir nachher in der Trunkenheit selbst erzählt – alle mit solch dämonischer Kraft in ihre Häuser, daß zwei Tage lang kein Schloß geöffnet, keine Tür erbrochen, ja selbst keine Wand eingerissen werden konnte, bis sich alle durch gegenseitigen Zuruf verständigt hatten und ihr einstimmig mit heiligen Eiden zuschworen, sie würden selbst nicht Hand an sie legen und, wenn ein anderer das plane, ihr wirkungsvoll zu helfen wissen. So ließ sie sich erweichen und gab die ganze Stadt frei. Aber sie versetzte in tiefer Nacht den Urheber jenes Anschlages und sein ganzes Haus – ich meine mit den Mauern, den Böden und dem Fundament selbst –, verschlossen wie es war, hundert Meilen weit in eine andere Stadt, die auf dem Gipfel eines hohen, steinigen und deshalb wasserarmen Bergs liegt. Und weil die Häuser in der Stadt so dicht standen, daß für den neuen Gast kein Raum mehr da war, warf sie das Haus vor das Stadttor und verschwand.« »Das ist ja ebenso schauderhaft wie wunderbar, lieber Sokrates, was du erzählst«, sagte ich. »Du hast mich nicht nur in Skrupel, sondern in die schlimmsten Ängste gestürzt und mir nicht einen Mückenstich, sondern einen Lanzenstich versetzt, denn auch ich fürchte jetzt, die Alte könnte durch irgendwelche dienstbaren Dämonen auch meine Reden erfahren. Laß uns daher frühzeitig zu Bette gehn, und wenn uns der Schlaf von unsrer Schlaffheit befreit hat, noch vor dem Zwielicht des Tages so weit als möglich von hier fortfliehen.«

Während ich noch so sprach, schnarchte der gute Sokrates von dem ungewohnten Weingenuß und von seinen langen Qualen übermüdet schon im tiefsten Schlafe. Ich aber zog die Türe fest an, verriegelte sie gründlich und schob dann noch mein hochaufgetürmtes Bett fest gegen die Türangeln. Eine Zeitlang lag ich vor Furcht noch wach, dann aber nickte ich nach Mitternacht ein. Kaum war ich eingeschlafen, da fliegen plötzlich die Türflügel auf, mit einer Gewalt, viel stärker, als wenn Räuber eindrängen. Sie zersplittern, werden aus den Angeln gehoben und fallen ins Zimmer hinein. Mein Bett, das so wie so zu klein, morsch und an einem Fuß zu kurz war, wird von diesem fürchterlichen Anprall umgestürzt. Ich fliege im Bogen hinaus auf den Boden, das Bett fällt über mich und bedeckt mich ganz und gar. Damals erfuhr ich, daß sich in uns unwillkürlich oft widersinnige Empfindungen regen. Denn wie man oft vor Freude weint, so mußte ich bei dem gewaltigen Schreck lachen, indem ich daran dachte, wie ich so zur Schildkröte verwandelt worden war. Am Boden liegend verschanze ich mich nun nach Möglichkeit hinter dem Bettzeug und schiele vorsichtig nach oben, was denn los sei. Da sehe ich zwei Weiber vorgerückteren Alters; die eine hatte eine brennende Lampe, die andere ein bloßes Schwert und einen Schwamm in der Hand. So ausgerüstet, umstehen sie den Sokrates, der sanft schlief. Nun beginnt die mit dem Schwert: »Dies, Schwester Panthea, ist mein teurer Endymion, mein Ganumed Im Original catamitus, was eine im Lateinischen auch sonst übliche Verstümmelung von Ganymed ist. Ganymed, ein troischer schöner Königssohn, den Zeus durch seinen Adler entführen ließ und zu seinem Liebling und Mundschenken machte. Endymion, der Geliebte der Diana., der Tag und Nacht meine blühende Jugend mißbrauchte. Nun aber, wo er meiner Reize überdrüssig ist, verleumdet er mich nicht nur mit Schandgeschichten, sondern trifft auch Vorbereitungen zur Flucht. Ich könnte dann als vom listigen Ulixes verlassene Kalypso in ewiger Einsamkeit trauern.« Dann zeigte sie mit der Rechten ihrer lieben Panthea, wo ich lag, und sagte: »Und das ist sein vorzüglicher Berater, Aristomenes, der ihn zur Flucht veranlaßt hat und jetzt halbtot vor Furcht unter seinem Bett am Boden liegt und das alles mit ansieht. Er glaubt wohl, er habe mich ungestraft schmähen dürfen. Ich mache aber schon, daß er später, nein bald, oder vielmehr jetzt gleich seine früheren frechen Reden und seine jetzige Neugier bereuen wird.« Als ich das hörte, lief mir Armen der kalte Angstschweiß über die Glieder, und die Furcht schüttelte mich dermaßen, daß sogar das Bett über mir unruhig wurde und stoßweise auf meinem Rücken zu tanzen anfing. Aber die gute Panthea sagte: »Ach was, Schwester, laß uns lieber erst diesen hier in bakchantischer Lust in Stücke reißen oder ihn fesseln und entmannen.« Darauf entgegnete Meroë – und ich merkte jetzt in der Tat, daß dieser Name aus der Tragödie gut zu den Taten stimmte, die Sokrates von ihr berichtet hatte –: »Gut, so soll er am Leben bleiben, um diesen Elenden unter einem kleinen Erdhügel zu bestatten.« Dann wandte sie das Haupt des Sokrates nach rechts und stieß ihm links unter der Kehle das Schwert bis zum Griff in die Seite. Das herausschießende Blut aber fing sie geschickt in einem Schlauch auf, so daß auch kein Blutflecken übrigblieb. Das mußte ich mit eigenen Augen mit ansehen! Dann fuhr sie, wie um nichts von dem heiligen Opferbrauch auszulassen, mit der Hand in die klaffende Wunde, wühlte in den Eingeweiden herum und brachte schließlich das Herz meines armen Kameraden zum Vorschein. Da diesem die Kehle durchschnitten war, kam nur durch die Wunde ein zischender Laut hervor, mit dem er das Leben aushauchte. Dann zwängte Panthea durch die breite Öffnung einen Schwamm in die Wunde, verschloß sie wieder und sprach:

»Schwamm, du bist im Meer geboren –

gehe über keinen Fluß!«

Ehe sie dann weggingen, zogen die Unholdinnen mich unter dem Bett hervor, setzten sich rittlings über mich und besudelten mich aufs unflätigste.

Kaum sind sie draußen, da stehen die Türflügel wieder unversehrt an der alten Stelle, die Angeln springen ein, und das Schloß schnappt zu. Ich selbst aber lag noch immer am Boden, halbtot, nackt und frierend und besudelt, als ob ich eben aus dem Leib meiner Mutter hervorgekommen wäre. In Wirklichkeit war ich dem Tod näher als dem Leben – ja ich schien mich selbst schon überlebt zu haben und auf mein eigenes Leben zurückzublicken. Dann wieder ward mir klar, daß der Galgen mir sicher sei, und ich redete so zu mir selbst: »Was wird aus mir werden, wenn sie morgen den Ermordeten finden. Wenn ich auch die Wahrheit sage, wer wird sie mir glauben? ›Du hättest doch wenigstens um Hilfe rufen können,‹ wird man sagen, ›wenn du stattlicher Geselle einem Weib nicht Widerstand leisten konntest. Unter deinen Augen wird ein Mann ermordet, und du siehst schweigend zu? Wieso hat dich denn nicht das gleiche Los ereilt? Warum hat die blutgierige Furie den Zeugen verschont, der doch ihr Angeber werden konnte? Nun wohl, wenn du damals dem Tod entronnen bist, so sollst du ihn jetzt finden!‹« – Während ich derlei Betrachtungen immer von neuem anstellte, war die Nacht verstrichen und der Tag da. Es schien mir nun das beste, im Zwielicht heimlich zu entweichen und mich trotz aller Angst auf den Weg zu machen. Ich nahm also mein Ränzel auf den Rücken und suche den Riegel zurückzuschieben. Aber die ehrliche, wachsame Tür, die heute Nacht ganz von selbst aufgesprungen war, läßt sich jetzt nur mit der größten Mühe und nach wiederholten Versuchen öffnen. »He, wo bist du, Pförtner?« rufe ich nun. »Öffne das Tor, ich will noch vor Tagesanbruch fortgehn.« Aber der Pförtner, der neben dem Eingang auf dem Boden schlief, antwortet mir halb im Schlaf: »So, du willst in der Nacht weg? Weißt du denn nicht, daß Räuber die Straße unsicher machen? Und wenn du den Tod suchst, weil du ein todeswürdiges Verbrechen begangen hast, so bin ich doch kein solcher Kohlkopf, daß ich für dich sterben möchte.« »Es ist nicht mehr weit bis zum Tage«, sagte ich. »Was könnten auch Räuber einem so bettelarmen Menschen abnehmen! Weißt du nicht, du Tor, daß auch zehn Badeknechte einen Nackten nicht entkleiden können?« Jener warf sich, immer noch halb im Schlaf, auf die andere Seite und sagte mürrisch: »Und woher weiß ich denn, ob du nicht deinen Reisegefährten, mit dem du gestern hier abstiegst, ermordest hast und dich jetzt durch die Flucht retten willst?« In jenem Augenblick tat sich die Erde vor mir auf. Ich sah tief unten den Tartarus und in ihm den Cerberus, der heißhungrig nach mir schnappte. Nun merkte ich wohl, daß die brave Meroë nicht aus Mitleid meine Kehle verschont, sondern mich in ihrer Wut für das Kreuz An dies werden Missetäter, vor allem entlaufene Sklaven geschlagen. aufgespart hatte. Ich ging also in mein Schlafgemach zurück und überlegte, wie ich meinem Leben rasch ein Ende machen könnte. Aber Fortuna hatte mir jede todbringende Waffe verweigert, und nur das Bett stand da. So sprach ich denn: »O Bett, liebes Bett, das du alle meine Angst mit durchgemacht hast, einziger Mitwisser von den Vorgängen dieser Nacht, einziger Zeuge, den ich für meine Unschuld anrufen könnte, gib du mir die heilbringende Waffe, daß ich in die Unterwelt enteilen möge.« Und nun schnüre ich einen Strick los, der das Bett zusammenhielt, befestige das eine Ende an einem unter dem Fenster hervorragenden Balkenkopf und verknüpfe das andere Ende zu einer festen Schlinge. Dann steige ich auf das Bett und lege, fest zum Tode entschlossen, das Haupt in die Schlinge. Aber wie ich nun mit dem einen Fuß das Bettzeug, auf dem ich stand, zurückstoße, damit das Seil durch die Schwere meines Körpers sich um die Kehle zusammenziehe und dem Atem den altgewohnten Weg versperre – da reißt das altersmorsche Seil durch. Ich falle aus der Höhe herunter, gerade auf den neben mir liegenden Sokrates und mit ihm auf den Boden herab. Und siehe, in demselben Augenblick stürmt der Pförtner herein und schreit: »Wo ist der, der es um Mitternacht so sinnlos eilig hatte und jetzt in seine Decken gehüllt noch schnarcht?« – Jetzt sprang Sokrates, entweder durch unsern Fall oder durch das laute Gebrüll des Pförtners erwacht, auf und sagte: »Mit Fug und Recht verabscheuen alle Menschen diese Hausknechte. Er hat mich, wie er eben so unbefugt hereindrang – vermutlich um etwas zu stehlen –, trotz meiner Müdigkeit aus dem tiefsten Schlaf geweckt.« Da aber schoß ich hurtig empor, ganz überwältigt von dieser unverhofften Freude, und rief: »Hier hast du ihn, redlicher Türhüter, meinen Reisebegleiter und lieben Bruder, den ich, wie du heute Nacht in deinem Rausch behauptet hast, umgebracht haben soll.« Und mit diesen Worten umarmte ich den Sokrates und wollte ihn abküssen. Aber der stieß mich energisch zurück, erschreckt durch den Gestank des abscheulichen Parfüms, mit dem mich jene Lamien Nächtliche Gespenster, die schönen Jünglingen das Blut aussaugen. behaftet hatten. »Zum Henker mit dir,« rief er, »du scheußlich duftender Latrinenausfeger!« Dann forschte er angelegentlich nach dem Grund dieses Geruchs; ich Armer ersann schnell einen schlechten Witz und konnte ihn glücklich auf einen andern Gesprächsstoff ablenken. Nunmehr legte ich ihm die Hand auf die Schulter und sprach: »Laß uns aufbrechen und das Vergnügen eines Morgenspaziergangs genießen!« Ich nehme mein Bündel auf, bezahle dem Wirt unser Nachtlager, und wir machen uns auf den Weg.

Wir waren ein Stück weit gewandert, da schoß die Sonne ihre ersten Pfeile, und alles lag in hellem Lichte. Ich aber schaute eifrig nach der Kehle meines Begleiters, nach der Stelle, wo ich das Schwert hatte eindringen sehn. »Du Wahnsinniger,« sagte ich mir selbst, »die vielen Weinbecher sind an deinen schauerlichen Träumen schuld. Wo ist die Wunde? Wo der Schwamm? Wo wenigstens die Narbe, die doch ganz frisch und sehr breit sein müßte?« Und zu ihm gewandt fuhr ich fort: »Nicht mit Unrecht wahrlich behaupten die Söhne des Äskulap, wenn man zuviel gegessen und getrunken habe, bekomme man schwere, schauerliche Träume. So habe ich gestern zu fleißig dem Becher zugesprochen, und dann hat mir die Nacht gräßliche, unheimliche Träume gebracht, so daß es mir jetzt noch so vorkommt, als sei ich mit frevelhaft vergossenem Menschenblut bespritzt.« Jener entgegnete lachend: »Du bist nicht mit Blut, sondern mit Kot bespritzt. Übrigens schien es auch mir im Traum so, als ob ich ermordet würde. Ich fühlte Schmerz hier an der Kehle und glaubte, man risse mir das Herz aus dem Leibe. Auch jetzt noch kann ich kaum atmen und wanke unsicher auf schlotternden Knien. So habe ich das Bedürfnis, meine Lebensgeister durch etwas Speise aufzufrischen.« »Wohl,« sagte ich, »das Frühstück ist bereit!« Damit nahm ich den Reisesack von der Schulter und reichte ihm eilig Brot und Käse mit den Worten: »Laß uns dort neben der Platane uns hinlegen!«

Dann langte auch ich zu und sehe mir dabei meinen gierig die Speise hinunterschlingenden Gefährten etwas genauer an. Er war weißer wie Wachs, ja völlig leichenfarben. Bei diesem Anblick traten mir plötzlich die Furien der verwichenen Nacht wieder vor Augen, und vor Schreck blieb mir ein Krümchen von dem Brot, das ich gerade aß, in der Kehle stecken. Es wollte nicht herauf und nicht herunterrutschen, so winzig es war, denn auch der Anblick der von Wanderern belebten Straße erhöhte meine Angst. Wer würde glauben, daß von zwei Gefährten der eine ohne des andern Verschulden umgekommen sei? Nun begann jener, der indes meinen Brotlaib bis auf einen kleinen Stumpf verzehrt und auch von meinem vorzüglichen Käse ein tüchtiges Stück gierig hinabgeschlungen hatte, über unerträglichen Durst zu klagen. Unfern der Platane floß langsam ein träger Fluß, dessen teichähnlicher Spiegel wie Silber oder Kristall schimmerte. »Nun wohl,« sagte ich, »stille deinen Durst an diesem labenden Naß.« Jener erhebt sich, sucht eine flache Stelle am Ufer, beugt dann die Knie und streckt sich aus, um gierig den Rand des Wasserbeckens zu berühren. Aber er hat noch nicht mit den Lippen die Oberfläche des Wasserspiegels erreicht – da bricht plötzlich klaffend die Wunde an seinem Halse wieder auf, der Schwamm stürzt heraus, aber nur ganz wenig Blut tröpfelt nach. Der entseelte Körper wäre kopfüber in den Fluß gestürzt, hätte ich ihn nicht an einem Fuße ergriffen und mit Mühe und Not zum Uferrand heraufgezerrt. Dort hielt ich meinem armen Gefährten eine eilige Totenklage und bestattete ihn neben dem Flusse im Ufersand. Dann überfiel mich gewaltige Angst für mich selbst, und ich floh zitternd durch einsame, weglose Einöden, als hätte ich selbst einen Mord auf dem Gewissen. Ich kehrte dem Vaterland und dem eigenen Haus und Herd den Rücken und lebe nunmehr in freiwilliger Verbannung in Ätolien, wo ich mich neu verheiratet habe.«

(Zum Esel verwandelt, fällt der Erzähler Räubern in die Hände und hört mit zu, wie sie sich von den Gefahren ihres Berufs erzählen.)

a) Vom Tod des tapfern Lamachos

»Kaum waren wir in das siebentorige Theben gekommen, so forschten wir, wie es die erste Regel unseres Berufs verlangt, sorglich nach den Vermögensverhältnissen der Einwohner. So wurden wir auf den Bankier Chryseros [Goldlieb] aufmerksam, den Besitzer einer recht stattlichen Menge Geldes. Da er aber Angst vor den kostspieligen Verpflichtungen hatte, die mit öffentlichen Ämtern verbunden sind, so hielt er mit großer Kunst sein großes Vermögen geheim. Er lebte einsam und allein in einem kleinen, aber wohlbefestigten Häuschen, wo er, in schmierige Lumpen gekleidet, auf den Schläuchen schlief, in denen er sein Gold versteckt hatte. Ihm beschlossen wir den ersten Besuch zu machen; den einen Mann dachten wir leicht im Kampf zu überwältigen, um uns dann in aller Muße seiner Schätze zu bemächtigen. Bei Einbruch der Nacht versammelten wir uns unverzüglich vor seinem Haustor. Es schien uns geraten, die Türe nicht aus den Angeln zu heben oder von der Seite einzurennen oder auch nur das Schloß zu erbrechen, damit nicht das Knarren der Angeln uns zu unserm Unheil die ganze Nachbarschaft auf den Hals hetze. Deshalb schob unser herrlicher Bannerträger Lamachos im Vertrauen auf seine oft erprobte Geschicklichkeit vorsichtig die Hand durch das Loch, durch das der Schlüssel eingeführt wird, und suchte so das Schloß aufzubrechen. Aber dieser gemeinste aller Zweifüßler, Chryseros, war schon längst wach und hatte alles genau bemerkt. Mit leisen Schritten schlich er sich im tiefsten Stillschweigen heran und heftete plötzlich mit einem gewaltigen Hammerschlag die Hand unsres Führers durch einen mächtigen Nagel an der Türfläche fest. Nachdem er ihn mit dieser Höllenklammer an den Galgen genagelt hatte, stieg er aufs Dach seiner elenden Hütte und schrie aus Leibeskräften. Er rief jeden seiner Nachbarn mit Namen an und forderte sie um des Gemeinwohls willen auf, ihm zu helfen, indem er log, sein Haus sei plötzlich in Brand geraten. So bekommt jeder Angrenzer für sich selbst Angst, und sie stürzen eilig herbei, um Hilfe zu bringen. Nun schwebten wir in doppelter Gefahr, entweder mußten wir alle umkommen oder unsern treuen Genossen verlieren. Aber wir fanden ein der Lage entsprechendes, energisches Mittel und führten es auf sein eigenes Verlangen hin aus. Vom Körper unsres Vorkämpfers trennen wir durch einen Schnitt den Arm, da, wo er in die Schulter übergeht und lassen den Arm stecken. Die Wunde bedecken wir mit vielen Tüchern, damit kein Blutstropfen unsre Spur verrate, und führen den Rest des Lamachos eilig davon. Wie wir nun aber durch den gewaltigen Aufruhr in dem aufgeschreckten Viertel selbst in Verwirrung gerieten und die Angst vor der drohenden Gefahr uns zu eiliger Flucht trieb, kann der Verwundete uns weder rasch genug folgen noch ohne Gefahr zurückbleiben. Da nun fleht uns der erhabene Mann und unvergleichliche Held mit beweglichen Worten an. Er ermahnt uns bei der Rechten des Kriegsgottes, bei dem Treueid, den wir uns alle geschworen, wir sollten einen guten Kameraden zugleich von seinen Qualen und dem Lose der Gefangenschaft befreien. Wie könne auch ein wackerer Räuber seine Rechte, die ihn allein zu Mord und Raub befähige, überleben wollen. Er sei glücklich genug, wenn er nach eigenem Wunsch von der Hand eines Kameraden fallen dürfe. Aber da sich keiner der unsern durch alle seine Redekunst bestimmen ließ, so freiwillig zum Vatermörder zu werden, da ergriff er mit der ihm gebliebenen Linken das Schwert, küßte es oft und lange und stieß es sich dann mit heldenkühnem Stoße mitten durch die Brust. Wir aber erwiesen dem hochgemuten Heldensinn unsres Führers unsre Verehrung, hüllten die Leiche sorglich in ein Leintuch und vertrauten sie dem Meere an, daß es sie berge. Dort ruht nun unser Lamachos; das ganze mächtige Element bildet seine Gruft.«

b) Der betrogene Räuber

Lamachos hat sich so ein Ziel des Lebens gesetzt, das seiner herrlichen Taten würdig war – aber auch Alkimos sollte trotz seiner glänzenden Laufbahn durch Fortunas Tücke ein trauriges Ende finden. Er war in einer elenden Hütte eingebrochen und in den obern Stock gekommen, wo eine alte Frau im Schlafe lag. Er hätte ihr mit einem festen Griffe die Kehle zuschnüren sollen, aber er zog es vor, erst durch das breite Fenster uns ihre Habe als willkommene Beute hinabzuwerfen. Als er das alles wacker erledigt hatte, wollte er auch das Bett nicht dalassen, in dem die Alte schlief. Er stieß sie also von ihrem Lager und schickte sich an, Decken und Polster ebenso hinabzubefördern. Da stürzt das Schandweib ihm zu Füßen, umschlingt seine Knie und bittet ihn mit diesen Worten um Gnade: »Mein Sohn, warum schenkst du eigentlich die armseligen zerrissenen Lumpen einer alten Bettlerin dem reichen Nachbar, in dessen Hof dies Fenster mündet?« Durch diese schlaue Rede ließ sich Alkimos betören und hielt die Sache für richtig. Er befürchtete tatsächlich, er habe alles, was er hinabgeworfen habe und noch hinabwerfen wollte, nicht den eigenen Genossen, sondern den Göttern eines fremden Hauses beschert. So beugte er sich denn, seines Irrtums schon halb sicher, zum Fenster hinaus, um alles weislich zu überschauen, namentlich, ob er nicht in der Tat, wie jene behauptete, einem fremden Hause Glück gebracht habe. Während er das voll Eifer aber unvorsichtig ausführt, gibt ihm das alte Scheusal einen Stoß, der zwar kraftlos war, aber ganz unvermutet kam. Da er sich gerade weit überbog und ihm auch vor dem Blick in die Tiefe schwindelte, stürzte er in der Verwirrung kopfüber hinunter. Er fiel tief hinab und außerdem noch auf einen mächtigen Steinblock. So zerschmetterte er sich den Brustkorb völlig und brach Ströme von Blut aus. Er konnte uns noch gerade sein Erlebnis berichten, dann starb er nach kurzer Qual. Wir hielten es mit diesem Begräbnis ganz wie mit dem vorigen und gaben ihn dem wackern Lamachos zum Geleite.

c) Der Räuber als Bär verkleidet

Nachdem wir so doppelt verwaist waren, hatten wir die Lust an weiteren thebanischen Abenteuern verloren und begaben uns in die Nachbarstadt Platää. Dort hörten wir alle Leute davon reden, daß ein gewisser Demochares ein großartiges Gladiatorenspiel geben wolle. Er war ein Mann von guter Herkunft, großem Reichtum und so freigebig, daß er auch diese Volksvergnügungen mit einem seinem Vermögen entsprechenden Glanze ausstattete. Nur ein Dichter und Redner ersten Rangs könnte alle die Einzelheiten der großartigen Zurüstungen mit entsprechenden Worten feiern. Da waren Gladiatoren von berühmter Tapferkeit, da waren Jäger von erprobter Gewandtheit, da waren zum Tode verurteilte Verbrecher, die sich behaglich mästen ließen, um nachher selbst den Tieren zum Fraße vorgeworfen zu werden. Da war ein wunderbares Bauwerk aus beweglichen Balken, gleich einem Hause mit hölzernen Türmen, lachenden Gemälden und Innenhöfen, die bestimmt waren, bei der Tierhetze die schön geschmückten Käfige der wilden Tiere abzugeben. Aber vor allem, welche Fülle auserwählter Tiere! Demochares hatte sich außerordentliche Mühe gegeben, von ferne her Tiere zu beschaffen, die den verurteilten Verbrechern ein glorreiches Ende bereiten sollten. Außer der übrigen Ausstattung hatte er ein Vermögen daran gesetzt, eine gewaltige Schar riesiger Bären bei einander zu haben. Viele hatte er selbst mit seinen Sklaven auf der Jagd erbeutet, andere um hohen Preis gekauft, wieder andere hatten ihm seine Freunde geschenkt, die wetteifernd die größten Tiere für ihn aufzutreiben suchten. Diese alle hatte er sorglich verwahrt und mit großem Aufwand ernährt. Aber den scheelen Blicken des Neides entging dieser großartige Apparat nicht, den er doch nur zur Belustigung des Volks beschafft hatte. Die Tiere wurden infolge der langen Gefangenschaft immer matter; von der Sonnenhitze erschöpft und durch das faule Umherlungern erschlafft, wurden sie plötzlich von einer Seuche ergriffen, und die ganze Schar ging bis auf einige wenige ein. Überall auf den Straßen lagen die halbtoten Tierkörper wie gestrandete Schiffe umher. Nun machte sich das gemeine Volk an die bereitliegenden Speisen; denn die Armut, die keinen feineren Geschmack kennt, zwingt die Menschen ja, jede kostenlose Vermehrung ihrer Speisevorräte ohne Wahl willkommen zu heißen und dem ewig knurrenden Magen auch übelduftende Nahrung zuzuführen. Da nun benutzten ich und jener Diabolos dort die Gelegenheit zu einem schlauen Plan. Wir tragen eine Bärin, die an Körperumfang alle andern übertraf, in unsere Herberge, als wollten wir sie dort verzehren. Dann aber ziehen wir ihr sorgfältig das Fell vom Leibe, jedoch so, daß die Tatzen völlig am Pelz hängen bleiben und ebenso das Haupt bis zum Nacken. Dann säubern wir die Innenseite des Felles gründlich, bestreuen sie mit feiner Asche und legen das Fell in die Sonne zum Trocknen. Während die Gluten der himmlischen Wärme dies ausdörren, mästen wir uns ordentlich an den Bärenschinken und entwerfen den Plan für den kommenden Feldzug. Danach sollte einer aus unsrer Schar, der weniger an Körperstärke als an Geisteskraft hervorrage, es nach freiem Entschluß übernehmen, in den Pelz zu kriechen und die Bärin zu spielen. Wir wollten ihn dann ins Haus des Demochares schaffen, und er sollte uns dann in der freundlichen Stille der Nacht leichten Eingang verschaffen. Nicht wenige unter unsrer Heldenschar trieb der schlaue Plan an, sich um dies kühne Stückchen zu bewerben. Aus ihnen traf die Wahl der Bande den Thrasyleon [der Löwenkühne], der mit heiterer Miene das Wagnis dieses gefährlichen Spiels auf sich nahm und hurtig in das nunmehr ganz geschmeidige Bärenfell hineinschlüpfte. Dann nähten wir die äußeren Ränder wieder leicht zusammen und suchten die Fuge unter dem dichten Pelz zu verbergen. Durch die Öffnung an der Kehle, wo der Nacken des Tieres weggeschnitten war, zwängen wir den Kopf des Thrasyleon hinein und lassen nur schmale Öffnungen für seine Nase zum Atmen und Gucklöcher für die Augen. Nachdem wir so unsern Kameraden völlig zur Bestie verwandelt hatten, steckten wir ihn in einen Käfig, den wir um mäßigen Preis vorher erhandelt hatten. Mit unerschütterlichem Mute kroch er selbst freudig hinein.

So waren die Vorbereitungen erledigt, und wir gingen nunmehr zur Ausführung der Kriegslist. Wir hatten den Namen eines gewissen Nikanor ermittelt, der aus Thracien gebürtig und durch enge Freundschaft mit jenem Demochares verbunden war. Auf dessen Namen fälschten wir nun einen Brief, laut dem er ihm als guter Freund den ersten Fang von seiner Jagd für das nächste Zirkusspiel als Geschenk sandte. Unter dem Schutz der Dunkelheit überbrachten wir dann am späten Abend den Thrasyleon in seinem Käfig zugleich mit dem gefälschten Brief dem Demochares. Voll Freude über die Größe der Bestie und über die Freigebigkeit seines Freundes, die ihm so gut zu paß kam, wollte uns der auch eine Freude machen und ließ uns Trägern zehn Goldstücke aus seinem Geldschrank reichen. Wie nun die Neugier die Menschen zu einem ungewohnten Anblick heranzulocken pflegt, so strömte auch hier eine große Menge zusammen, um das Untier zu bewundern. Thrasyleon aber verstand es sehr geschickt, ihr neugieriges Andrängen durch drohende Bewegungen zurückzuscheuchen. Es war nur eine Stimme unter der Bürgerschaft, Demochares sei überglücklich, da er nach einer solchen Katastrophe unter seinen Tierbeständen nun doch durch diese neue Sendung dem Mißgeschick Trotz bieten könne. Der befahl nun sogleich, die Bestie mit großer Sorgfalt hineinzutragen und in seinen Zwinger zu schaffen, aber ich unterbrach ihn also: »Sieh dich ja vor, Herr, das Tier, das durch den Sonnenbrand und die weite Reise ermüdet ist, der großen Schar der andern Tiere zuzugesellen, die noch dazu, wie ich höre, nicht recht gesund sein sollen. Willst du nicht lieber einen freien und zugigen Platz deiner Wohnung, womöglich neben einem erfrischenden Bassin auswählen? Du weißt doch wohl, daß diese Tiere am liebsten in dichten Hainen, feuchten Grotten oder an lieblichen Quellen zu lagern pflegen.« Durch diese Mahnung bedenklich gemacht, gestattete uns Demochares gern, daß wir den Käfig nach eigener Wahl aufstellten, denn er dachte an die vielen schon eingegangenen Tiere. »Wir sind auch gern bereit,« fuhr ich fort, »hier vor dem Käfig nachts zu biwakieren, um dem Tier, das durch die Hitze und die Reisebeschwerden übler Laune ist, die richtigen Speisen und den gewohnten Trank sorgfältig zu reichen.« »Wir brauchen euch nicht zu bemühen,« entgegnete jener, »mein ganzes Personal ist durch langjährige Übung mit der Bärenpflege wohl vertraut.« So sagten wir denn Lebewohl und zogen ab.

Vor den Toren der Stadt erblickten wir abseits vom Wege an einer verborgenen Stelle ein Grabmal. Wir befreien dort die Särge, die von Alter und Fäulnis schon halb zerfallen waren, von ihren zu Staub und Asche zerfallenen Insassen und bestimmen sie zur Schatzkammer der künftigen Beute. Dann warten wir der alten Räuberregel nach die Zeit ab, wo der erste Schlaf sich auf die Herzen der Menschen herabsenkt und ihren Geist fest umstrickt, und stellen dann in mondloser Nacht unsere ganze schwertbewehrte Kohorte unmittelbar vor dem Hause des Demochares auf als sichere Bürgen gründlicher Plünderung. Auch Thrasyleon, der ebenfalls die richtige nächtliche Räuberstunde innehielt, kroch jetzt aus seinem Käfig. Er stieß sofort alle Wächter nieder, die neben dem Käfig schlummerten, durchbohrte dann auch den Pförtner mit dem Schwert und bemächtigte sich des Schlüssels. Dann sperrte er die Torflügel auf und führte uns, die rasch herbeieilten, ins Innere des Hauses. Nun wies er uns zu einem Speicher, wo, wie er klug bemerkt hatte, am Abend das Geld verborgen worden war. Wir brachen ihn mit der Wucht unserer Fäuste rasch auf, und nun befahl ich jedem der Genossen, so viel Gold und Silber als er schleppen könne zu jener Behausung der verschwiegenen Toten hinauszutragen und dann im Eilschritt zurückzukehren, um sich ein zweitesmal zu beladen. Ich wollte zu aller Sicherung zurückbleiben und von der Türschwelle aus alle Vorgänge sorgsam überschauen. Falls einer vom Hausgesinde aufwachen sollte, so schien die Erscheinung der Bärin, die im Hofe auf und ab wandelte, zu genügen, um ihn einzuschüchtern. Denn auch der Unerschrockenste und Tapferste würde, wenn er, zumal in der Nacht, die riesige Gestalt der Bestie erblickte, auf Flucht bedacht sein und zitternd und zagend sich in seiner Schlafkammer einriegeln. Aber so verständig unsere Maßnahmen auch waren – ein unglückliches Ereignis verdarb alles. Denn während ich gespannt auf die Rückkehr der Genossen warte, kommt einer von der Sklavenschaft, sei es, daß er ein Geräusch gehört hatte, sei es, daß ihn ein Gott vom Schlafe aufstörte, leise herbei. Als er das Ungeheuer frei im ganzen Haus umherspazieren sah, schlich er in tiefster Stille auf seinen eigenen Spuren zurück und meldete allen im Hause, was er gesehen habe. In einem Augenblick war das ganze Haus von zahlloser Dienerschaft erfüllt. Fackeln, Laternen, Lichter aus Wachs und Bast und noch andere Flammen erleuchteten die Nacht. Zudem war keiner von der ganzen Schar unbewaffnet; mit Knüppeln, Lanzen und gezückten Schwertern ausgerüstet, besetzten sie die Ausgänge. Zugleich hetzten sie Jagdhunde, jene schlimme Rasse mit den großen Ohren und dem struppigen Fell, auf das Ungeheuer. Nun schleiche ich allmählich, während der Tumult immer noch wuchs, aus dem Hause hinaus und sehe von einem Versteck hinter der Türe, wie Thrasyleon auf herrliche Weise sich der Hunde erwehrt. Er sah sich an der Grenzscheide seines Lebens angelangt, aber dennoch dachte er an uns und an sich und seinen alten Ruhm und kämpfte weiter, obgleich der grimme Cerberus selbst nach seiner Kehle schnappte. Voll Heldenmut führte er auch die Rolle bis zu Ende durch, die er freiwillig auf sich genommen hatte. Bald schien er zu fliehen, bald stieß er zum Angriff vor und wußte sich schließlich durch allerlei Finten und kluge Sprünge doch zum Hause hinaus zu zwängen. Die freie Straße hatte er so erreicht, aber die Rettung durch die Flucht blieb ihm doch versagt. Denn aus der nächsten Sackgasse heraus schloß sich ein ganzes Rudel wilder Hunde den Jagdhunden an, die ihn vom Hause her verfolgten. O schmerzvolles Trauerspiel, als ich unsern Thrasyleon von Scharen rasender Hunde rings umzingelt und von wilden Bissen zerfleischt sah. Schließlich konnte ich den Schmerz nicht länger ertragen, ich mischte mich in die Schar des ihn umdrängenden Volkes und suchte dem wackern Kameraden dadurch heimlich zu helfen, daß ich die Führer des Schwarms abmahnte. »O, welch unerhörte und unerlaubte Tat,« rief ich aus, »wir verlieren ja so unser größtes und wertvollstes Tier!« Aber auch meine listigen Reden sollten dem unglücklichen Jüngling nichts helfen. Ein hochgewachsener, starker Geselle stürmt aus einem Haus hervor und stößt ohne langes Besinnen seine Lanze mitten ins Herz der Bärin. Ein zweiter befolgt sein Beispiel, und nun ist die Angst geschwunden und die ganze Menge stößt aus unmittelbarer Nähe wetteifernd ihre Schwerter in seinen Leib. Aber wahrlich Thrasyleon, der stolze Ruhm unsrer Bande, der seinen Heldenmut erst mit dem Leben fahren ließ, wahrte mit übermenschlicher Kraft seinen Treueid: keine Klage, kein schmerzliches Stöhnen entrang sich seinem Munde. Von Bissen zerfleischt, von Schwerthieben durchbohrt, ließ er nur tierisches Knirschen und Stöhnen hören. Er trug mit edler Kraft sein Los; das Leben gab er dem Geschicke wieder, den Ruhm behielt er. Aber so herrlich hatte der Held sich gehalten, daß von der feigen Menge bis zur Morgendämmerung, ja bis in den hellen Tag hinein, niemand es wagte, das wehrlos daliegende Tier auch nur mit einem Finger anzurühren. Endlich nahte sich langsam und ängstlich ein Fleischermeister, der etwas mehr Mut hatte, als die andern. Er schnitt der Bestie den Leib auf und enthüllte so den hochgemuten Räuber. So ging auch Thrasyleon für uns verloren, aber für den Ruhm ging er nicht verloren. Wir packten nun sofort unsre Bündel auf, die uns die treuen Toten bewacht hatten, und verließen eiligen Marsches das Gebiet von Platää. Unterwegs erwogen wir in unsern Gesprächen, daß mit Grund aus dem Räuberleben die Treue verschwunden sei. Offenbar ist die Göttin aus Groll über unsre Untreue zu den Schatten der Unterwelt hinabgestiegen.

Der Besitzer des Hauses, in dem ich damals verweilte, hatte einen sehr wohl in den Wissenschaften unterrichteten Sohn, der sich deshalb auch besonders durch kindliche Liebe und Bescheidenheit auszeichnete – jedermann hätte gewünscht, daß er ihn oder seinesgleichen zum Sohne hätte. Da aber die Mutter dieses Jünglings schon lange gestorben war, so war sein Vater eine neue Ehe eingegangen und hatte von seiner zweiten Frau ebenfalls einen Sohn, der damals auch bereits das zwölfte Jahr überschritten hatte. Nun warf die Stiefmutter, die mehr ihrer Schönheit als ihrer Sittsamkeit wegen die Herrschaft im Hause ausübte, ihre Augen auf den Stiefsohn – sei es nun, daß ihre wollüstige Natur oder das allgewaltige Schicksal sie zu dieser schlimmsten Schandtat antrieb. Du merkst, geneigter Leser, daß du keine harmlose Fabel, sondern eine Tragödie zu hören bekommst und daß ich nunmehr auf dem Kothurn einherschreite. Solange nun die Frau dem jungen Liebesgott wie einem kleinen Knäblein nur wenig Nahrung bot, widerstand sie leicht seinen schwachen Kräften und konnte die wilde Glut schweigend ersticken. Aber als Amor erstarkte und in bakchantischer Wut ihr ganzes Innere zu wahnsinniger Leidenschaft entflammte, erlag sie bald dem Rasen des Gottes und suchte hinter erheuchelter Krankheit die tiefen Wunden ihres Herzens zu verbergen. Es weiß ja auch jeder männiglich, daß Liebende und Kranke dieselben Anzeichen körperlichen und geistigen Leidens darbieten: bleiches Antlitz, erloschene Augen, wankende Knie, unruhigen Schlaf und bald schwachen, bald wieder beschleunigten Atem. Wären nicht ihre Tränen gewesen, man hätte meinen können, es sei die Fieberhitze, die sie so unruhig hin und her warf. Ach, was sind doch die Ärzte für beschränkte Geister! Was bedeutet doch ihr fliegender Puls, die unzeitige Hitze, ihr schwerer Atem und die innere Unruhe, die sie sich stets von einer Seite auf die andere werfen läßt? Wie leicht begreift das zwar nicht ein studierter Arzt, aber einer, der das leidenschaftliche Verlangen der Liebessehnsucht kennt und sieht, daß die Kranke von einem Feuer brennt, das nicht im Körper seinen Ursprung hat. – Nachdem so das unbezwingliche Verlangen die Erregung der Frau aufs höchste gesteigert hat, bricht sie ihr Schweigen und befiehlt, ihn zu rufen, ihren Sohn – ach wie gerne gäbe sie ihm einen andern Namen, um sich das Erröten zu ersparen. Der brave Jüngling befolgt unverzüglich den Wunsch der kranken Mutter. Seine Stirne zeigt die ernsten Falten eines betrübten Greises, als er das Schlafgemach betritt, um der Gattin seines Vaters, der Mutter seines Bruders den schuldigen Gehorsam zu beweisen. Aber jene versinkt in ein qualvolles Schweigen, sie verwirft von einem Sturm des Zweifels umhergetrieben stets von neuem das Wort, das ihr eben noch passend schien, das Gespräch einzuleiten. Die Scham regt sich noch in ihr und läßt sie immer von neuem zögern, wie sie beginnen soll. Aber der Jüngling, der noch keine Spur von Argwohn hat, fragt nun seinerseits mit ergebener Miene nach dem Grunde ihres Leidens. Da aber gibt ihr das Alleinsein mit ihm die verderbliche Gelegenheit und den Mut zu keckem Handeln. Sie verhüllt ihr Gesicht mit dem Gewand und redet ihn unter reichlichen Tränen mit zitternder Stimme so an: »Der Ursprung und der einzige Grund meines Leidens, aber auch die Hilfe und völlige Rettung für mich bist du, du allein. Deine Blicke sind durch meine Augen bis tief in mein Herz gedrungen und haben in meinem Innern einen gewaltigen Brand entzündet. Habe Mitleid mit mir, die deinethalben dahinsiecht. Laß dich die heilige Scheu vor deines Vaters Rechten nicht schrecken – du allein kannst ihm die Gattin erhalten, die sonst dem Tode verfällt. Seine Züge erkenne ich wieder in deinem Antlitz und muß dich so lieben. Du genießest den Schutz völliger Einsamkeit, darum nutze die günstige Gelegenheit, die Tat zu vollführen, die notwendig ist. Wovon niemand etwas weiß, das ist ja so gut wie nicht geschehen.« Der Jüngling war von dem über ihn hereinbrechenden Unheil wie erstarrt. Er wies den Gedanken an so unerhörten Frevel weit von sich; aber er glaubte das Unheil nicht durch eine unzeitgemäße strenge Weigerung vergrößern, sondern durch ein vorsichtig hinhaltendes Versprechen mildern zu sollen. Er gibt ihr also eine umständliche Zusage, rät ihr dann aber dringend, guten Mutes zu sein und nur an ihre völlige Genesung zu denken, bis irgendeine Reise des Vaters ihren Gelüsten freie Bahn schaffe. Dann entzieht er sich eilig dem gefährlichen Anblick der Stiefmutter. Da er aber der Ansicht ist, bei diesem Familienunglück bedürfe er weiteren Rates, so begibt er sich sofort zu seinem greisen Erzieher, einem Manne von erprobter Gewissenhaftigkeit. In langen Verhandlungen erschien ihnen das Heilsamste, wenn der Jüngling in schneller Flucht sich dem drohenden Schicksalssturme entzöge. Aber das Weib war unfähig, auch nur den geringsten Aufschub zu ertragen. Mit ihren wunderbaren Künsten weiß sie den Mann unter einem erdichteten Vorwand zu bestimmen, sofort auf ein weit entferntes Landgut zu eilen. Die Aussicht, ihre Wünsche nun bald befriedigt zu sehn, versetzt sie nun völlig in Raserei, und sie verlangt von dem Jüngling, daß er sein Liebesversprechen sofort einlöse. Der aber hat bald diese bald jene Ausrede und entzieht sich stets aufs neue ihrem fluchwürdigen Anblick, bis sie aus allen seinen sich widersprechenden Antworten ersieht, daß er die Erfüllung seines Versprechens verweigert. Da wandelte sich bei dem leichtbeweglichen Weib die verbrecherische Liebe in noch schlimmeren Haß. Sie wandte sich an einen verruchten, zu jeder Schandtat fähigen Sklaven, den sie selbst mit ins Haus gebracht hatte, und bat ihn um seinen Rat bei ihrem frevelhaften Vorhaben. Es schien ihnen am besten, den armen Jüngling aus der Welt zu schaffen. Der Schurke beschafft sofort ein schnell wirkendes Gift und löst es sorglich in Wein auf, um so den unschuldigen Stiefsohn zu verderben.

Während die Verworfenen noch darüber beraten, wie sie dem Opfer den Trank möglichst unauffällig in die Hände spielen wollen, kehrt zufällig der jüngere Bruder, der eigene Sohn der verbrecherischen Frau, ins Haus zurück. Er hatte den ganzen Morgen eifrig seinen Studien obgelegen, dann rasch gefrühstückt und wurde nun vom Durst geplagt. So ergreift er den Becher, in dem das Gift verborgen ist, und leert ihn mit einem Zug. So trinkt er den Tod, der seinem Bruder bestimmt war, und stürzt leblos zur Erde. Entsetzt über seinen plötzlichen Unfall, ruft sein Erzieher mit kläglichem Geschrei die Mutter und die Hausgenossen herzu. Bald erkannte man, daß der vergiftete Trank die Ursache war, und jeder der Anwesenden bezichtigte einen andern des ungeheuerlichen Verbrechens. Aber das verruchte Weib, dies einzig dastehende Muster stiefmütterlichen Hasses, ließ sich weder durch den herben Tod des eigenen Sohnes noch durch die Stimme des Gewissens, die sie des Mordes am leiblichen Kinde bezichtigte, nicht durch das Unglück des ganzen Hauses, den Schmerz des Gatten und die Totenklage im Trauerhaus erschüttern. Nein, sie beschloß, das Unglück der Familie zu ihrer eigenen Rache zu benutzen. Zunächst schickte sie dem reisenden Gatten einen Eilboten nach, der ihm die Katastrophe melden mußte, und als er eiligst zurückkehrte, trat sie als die verkörperte Ruchlosigkeit vor ihn und beschuldigte den Stiefsohn, er habe ihren Sohn durch Gift beseitigt. Insofern log sie ja nicht, als der Knabe den für jenen bestimmten Todestrank an sich genommen hatte – also seinetwillen gestorben war, aber sie behauptete, der ältere Sohn habe den jüngeren verbrecherisch beseitigt, aus Wut darüber, weil sie selbst den schandbaren Anträgen, mit denen er sie habe verführen wollen, nicht erlegen sei. Und als ob es mit dieser verruchten Lüge nicht genug wäre, behauptete sie weiter, er habe auch sie mit dem Schwerte bedroht, weil sie sein Verbrechen entdeckt habe. So stürmte eine Flut des Leids auf den unseligen Vater ein, den der Verlust beider Söhne darniederwarf. Denn den einen sah er vor seinen Augen zu Grabe tragen und den andern mußten nun die Richter, wie er genau wußte, wegen Blutschande und Verwandtenmords zum Tode verurteilen. Dabei bestimmten ihn selbst die erlogenen Klagen der geliebten Frau zu tödlichem Haß gegen den eigenen Sohn. So hatte sich kaum das feierliche Leichenbegängnis bei der Bestattung des Sohnes abgespielt, da eilte der Vater unmittelbar von der Grabstätte mit noch von Tränen überströmtem Antlitz, das weiße Haupthaar noch von Asche entstellt, auf den Marktplatz. Er ließ seinen Tränen und Klagen freien Lauf, ja er umschlang die Knie der Ratsherren und suchte, ohne zu ahnen, wie sehr ihn sein verbrecherisches Weib betrog, den einzigen Sohn, der ihm geblieben war, mit allen Mitteln ins Verderben zu stürzen. Er sei ein Mörder, der den eigenen Bruder getötet habe, er habe das Ehebett des eigenen Vaters schänden wollen, er habe die eigene Stiefmutter meuchelmörderisch mit dem Tode bedroht. Sein Jammer erregte nicht nur bei dem Rate, sondern auch bei dem gemeinen Volk solches Mitleid und solche Entrüstung, daß alle riefen, man solle in diesem Falle von den Umständlichkeiten eines Gerichtsverfahrens absehen. Man wolle nicht erst den Ankläger den einleuchtenden Beweis der Schuld führen und den Angeklagten dem mit wohlüberlegten Ausreden entgegentreten hören – nein, das Volk selbst solle ohne weiteres den Frevler zur Sühne steinigen. Nunmehr bekam der Magistrat Angst, die allgemeine Erregung könne von diesen ersten Zeichen anscheinend gerechtfertigter Entrüstung zum Aufruhr und zur Auflösung aller Ordnung sich steigern, und suchte den Rat durch Bitten umzustimmen und die Volksmenge mit Strenge niederzuhalten. Nach der Väter Sitte und der gesetzlichen Vorschrift solle Gericht abgehalten werden, die Behauptungen beider Parteien sollten geprüft und dann wie in einem zivilisierten Staat das Urteil gesprochen werden. Aber es gehe nicht an, mit barbarischer Wildheit und tyrannischer Willkür jemand ungehört zu verdammen und in Friedenszeiten damit eine Tat zu begehen, die das Jahrhundert schände. Diese vernünftigen Vorstellungen fanden Gehör, und sofort wurden die Ratsherrn durch Heroldsruf in das Rathaus entboten. Wie sie dem Range nach ihre gewohnten Plätze eingenommen haben, wird wieder durch Heroldsruf zunächst der Ankläger vorgefordert. Auf seine Klage hin wird dann auch der Angeklagte vorgeführt. Nun gebietet wieder der Herold den Sachwaltern, wie es das Gesetz Attikas und das Herkommen beim Areopag Der alte Blutgerichtshof in Athen. verlangt, sie sollten weder sich mit langen Einleitungen aufhalten, noch das Mitleid der Richter zu erwecken suchen. Daß die Sache tatsächlich sich so abspielte, habe ich aus den Gesprächen mehrerer Ohrenzeugen in Erfahrung gebracht. Mit welchen Worten aber der Ankläger dem Angeklagten zusetzte, mit welchen Reden jener wieder die Anschuldigungen zu widerlegen suchte, und wie die Sache dann im Kreuzverhör weiter ging, habe ich nicht vernommen, da ich nicht im Gerichtssaal anwesend war. Darüber kann ich euch also auch nichts berichten, denn in meiner Erzählung soll nur stehn, was ich sicher ermittelt habe. Nachdem der Redekampf beendet war, beschloß man den wahren Tatbestand durch sichere Beweismittel zu erhärten, um so schweren Verdacht nicht nur auf Vermutungen zu begründen. Es galt daher vor allem, den Sklaven, der ja allein wissen sollte, daß die Dinge diesen Verlauf genommen hätten, zum Geständnis zu bringen. Der Galgenstrick ließ sich aber weder durch die Schwere des Rechtsfalles noch durch den Anblick des dichtbesetzten Gerichtssaals noch gar durch sein eigenes schlechtes Gewissen im mindesten einschüchtern, sondern trug seine eigenen Erfindungen mit Nachdruck als reine Wahrheit vor. Der Jüngling habe ihn aus Erbitterung darüber, daß ihn die Stiefmutter abgewiesen habe, beiseite genommen und ihn beauftragt, ihren Sohn zu töten, um so die Beleidigung zu rächen. Er habe ihm für sein Schweigen eine große Geldsumme geboten und ihn, als er sich weigerte, mit dem Tode bedroht. Er habe das Gift selbst gemischt und zuerst ihn beauftragt, es dem Knaben zu reichen. Dann aber habe er Bedenken getragen, den Becher aus der Hand zu geben, der vielleicht später als Beweismittel bei der Anklage verwendet werden könnte. Daher habe er schließlich dem Knaben das Gift mit eigener Hand geboten. Nachdem der Schurke das – und zwar anscheinend mit der größten Wahrhaftigkeit – in erheuchelter Erregung vorgetragen hatte, wurde die Verhandlung geschlossen. Keiner der Ratsherrn hatte dem Jüngling die alte Gewogenheit bewahrt, sie alle erklärten ihn der Tat für augenscheinlich überführt und verurteilten ihn zur Strafe des Säckens. Schon wollten sie ihre Stimmsteine, die alle die gleiche Inschrift trugen, nach alter Sitte in die eherne Urne werfen Im römischen Kriminalprozeß wurde mit Täfelchen abgestimmt, die entweder mit dem Buchstaben A (absolvo, ich spreche frei) oder dem Buchstaben C (condemno, ich verurteile) bezeichnet waren.. Umschloß die Urne erst die Stimmsteine, so war das Geschick des Angeklagten entschieden und keine Änderung des Spruchs mehr möglich – dann hatte der Henker ein Anrecht auf seinen Kopf. Da erhob sich plötzlich ein bejahrtes Mitglied des Rates, ein Arzt von bewährter Gewissenhaftigkeit und hervorragendem Ansehn, und legte seine Hand so auf die Mündung der Urne, daß niemand unbemerkt einen Stimmstein einwerfen konnte. Dann sprach er folgendermaßen: »Heute freut es mich, daß ich mir bis ins Alter euer Vertrauen bewahrt habe. Denn so kann ich verhindern, daß an einem zu Unrecht Angeklagten ein offenbarer Mord begangen wird, und daß ihr, die ihr richtet, wie es euch euer Eid gebietet, durch einen frevlerischen Sklaven verführt, meineidig werdet. Mir ist es unmöglich, die heilige Scheu vor den Göttern mit Füßen zu treten und gegen mein Gewissen einen Fehlspruch zu tun. Hört also von mir, wie die Sache sich tatsächlich verhält. Dieser Schurke kam unlängst zu mir und begehrte eifrig ein schnell wirkendes Gift, für das er hundert Goldstücke bot. Er behauptete, ein Kranker bedürfe es, der sich den unerträglichen Qualen eines langjährigen, unheilbaren Leidens entziehen wolle. Ich aber durchschaute das Geplapper und die sich widersprechenden Ausflüchte dieses üblen Galgenstricks und war sicher, daß er irgendein Verbrechen plane. Daher gab ich ihm zwar einen Trank – jawohl, ich gab ihm den Trank –, aber ich dachte an die Möglichkeit einer späteren gerichtlichen Untersuchung und nahm den angebotenen Preis nicht sofort. ›Es könnte sich vielleicht unter deinen Goldstücken‹, sagte ich ihm, ›ein falsches finden, deshalb laß sie ruhig in dem Sack und versiegle den mit deinem Ring. Wir wollen dann nächster Tage die Denare durch einen Wechsler prüfen lassen.‹ Er ging darauf ein und versiegelte den Sack, den ich sofort, wie der Mensch vor Gericht auftrat, rasch durch einen meiner Leute aus meiner Bude herholen ließ, wo er zu diesem Zweck bereit lag. Hier ist er. Nun soll der Geselle zunächst sein Siegel anerkennen. Denn wie will man den Bruder des Giftmords bezichtigen, wenn dieser hier das Gift gekauft hat?« Bei diesen Worten fing der Schuft heftig zu zittern an, Leichenblässe bedeckte sein Gesicht, und kalter Schweiß brach ihm an allen Gliedern hervor. Er trat von einem Fuß auf den andern, kratzte sich an allen möglichen Stellen des Kopfes und stieß aus halbgeöffnetem Munde halblaut unverständliche Worte hervor – kurz, jedermann kam zu der Ansicht, daß er der Schuldige sein müsse. Aber allmählich fand er seine alte Frechheit wieder, leugnete unverschämt alles ab und bezichtigte seinerseits den Arzt der Lüge. Als der nun an so heiliger Stätte seine Glaubwürdigkeit anfechten sah, suchte er mit erneutem Eifer jenen Schurken zu widerlegen. Schließlich ergriffen auf den Befehl des Magistrats die Gerichtsdiener den verruchten Sklaven und entdeckten richtig an seinen Händen einen eisernen Ring. Die Vergleichung mit dem Siegel auf dem Geldsack verstärkte den Verdacht aufs äußerste. Nun zögerte man nicht länger, nach griechischem Gerichtsverfahren mit der Folter gegen den Sklaven vorzugehen. Er wurde aufs Rad und dann auf das »Pferd« Folterwerkzeug. Die Folter war Sklaven gegenüber erlaubt. gespannt. Aber er verharrte in merkwürdiger Halsstarrigkeit und trotzte selbst den Folterqualen. Darauf sprach der Arzt: »Ich werde beim Herkules doch nicht dulden, daß jener Verbrecher das Gericht verhöhnt und der verdienten Strafe entgeht, während ihr diesen unschuldigen Jüngling ungerechterweise hinrichtet. Denn ich bin in der Lage, in dieser Hinsicht einen augenscheinlichen Beweis zu führen. Als nämlich dieser Schurke ein schnell wirkendes Gift von mir verlangte, hielt ich es nicht mit meinem Beruf vereinbar, ihm ein todbringendes Mittel zu verabfolgen. Denn ich habe gelernt, daß die Heilkunst zur Rettung, nicht zur Vernichtung von Menschenleben bestimmt sei. Andererseits befürchtete ich, wenn ich mit unzeitiger Weigerung ihm sein Verlangen abschlüge, ihn erst recht auf die Bahn des Verbrechens zu treiben. Denn er hätte unzweifelhaft entweder von einem andern einen verderblichen Trank gekauft oder mit dem Schwert oder irgendeiner andern Waffe den begonnenen Frevel vollendet. Daher gab ich ihm wohl ein Mittel, aber ein Schlafmittel, die Mandragora Eine mystische Pflanze, Alraun, deren Wurzel eine menschenähnliche Gestalt haben sollte und zu Gift- und Liebestränken verwandt wurde., die bekanntlich den Menschen sofort erstarren und in einen todähnlichen schweren Schlaf verfallen läßt. Übrigens wundre ich mich nicht, wenn der verzweifelte Schurke, der weiß, daß ihm nach der Väter Sitte die Todesstrafe bevorsteht, die Folterqualen, die immer noch geringer sind, auf sich nimmt. Hat aber der Knabe den von meinen Händen bereiteten Trunk wirklich zu sich genommen, so lebt er und ruht in sanftem Schlummer. Der betäubende Schlaf wird von ihm weichen, und er wird ans Tageslicht zurückkehren. Ist er aber wirklich verblichen und durch Mord aus dem Wege geräumt, so müßt ihr den Grund seines Todes anderswo suchen.« Die Rede des greisen Arztes fand Beifall, und man zog sofort in großer Eile zu dem Grabmal, wo die Leiche des Knaben beigesetzt war. Keiner vom Rate, keiner von den Vornehmen, ja selbst keiner vom niedern Volke blieb zurück; alle trieb die Neugier dorthin. Und siehe da! Als der Vater mit eigenen Händen den Deckel vom Sarge gehoben hatte, fand er den Sohn, wie er gerade in diesem Augenblick von dem todähnlichen Schlaf erwachte und an der Schwelle des Hades umkehrte. Sprachlos vor Freude zeigte er ihn in seinen Armen dem Volke, so wie er war, noch in die Leichenbinden eingewickelt und halb verhüllt. In diesem Aufzug wird der Knabe vor das Gericht geführt. Rasch waren nun die Verbrechen des schändlichsten aller Sklaven und des noch schändlicheren Weibes aufgeklärt. Unverhüllt trat die Wahrheit ans Tageslicht. Die Stiefmutter ward zu lebenslänglicher Verbannung verurteilt und der Sklave an den Galgen geschlagen. Einstimmig aber wurden dem wackern Arzt die hundert Goldstücke belassen als Preis für den zur rechten Zeit verabreichten Schlaftrunk.

Du kennst doch den Schulzen Barbaros, den die Leute wegen seiner giftigen Art den Skorpion nennen? Der hatte ein Weib aus vornehmer Familie und von wunderbarer Schönheit, das er sorglich im Hause verschloß und mit ganz verrücktem Eifer bewachte. Wie er nun einmal notwendigerweise verreisen mußte, hatte er den Wunsch, die Keuschheit der teuren Gattin sich um jeden Preis zu sichern und nahm daher insgeheim einen seiner Sklaven von alterprobter Treue vor, der Myrmex hieß. Er gab ihm die freieste Wahl in seinen Maßnahmen, drohte ihm aber mit Kerker und ewiger Haft, ja mit grausamem Hungertod, wenn ein Mann seine Gattin auch nur im Vorbeigehn mit dem Finger streife. Und er verstärkte diese Drohungen auch noch durch heilige Eide bei allen Göttern. Als er überzeugt war, daß der gänzlich verängstigte Myrmex seiner Frau nicht von der Seite weichen würde, trat er ruhigen Herzens seine Reise an. Myrmex ließ denn auch in seiner Todesangst seine Herrin keinen Schritt allein tun: während sie zu Hause spann, saß er als unzertrennlicher Gesellschafter an ihrer Seite, und wenn sie, was nicht zu verhindern war, abends ins Bad ging, so heftete er sich ängstlich an ihre Sohlen und hielt den Zipfel ihres Gewandes mit der Hand fest. So sorglich und klug waltete er des ihm aufgetragenen Amtes. Aber einem so glühenden, stets auf neue Abenteuer erpichten Liebhaber wie Philetairos konnte eine so hervorragend schöne vornehme Dame nicht lange verborgen bleiben. Gerade der Ruf ihrer großen Keuschheit und die übertrieben strenge Bewachung spornte seine Leidenschaft aufs äußerste an. Er war bereit, alles zu wagen und alles zu erdulden, und setzte alle Kräfte daran, um eine mit solcher Vorsicht verteidigte Festung einzunehmen. Er verließ sich darauf, daß alle menschliche Treue brüchig sei, daß alle Schwierigkeiten durch Geld zu beseitigen seien und daß ein goldener Schlüssel auch eherne Tore öffnen könne. Als es ihm daher einst glückte, den Myrmex allein zu treffen, eröffnete er ihm seine Liebe und flehte ihn um ein Heilmittel in seiner Not an. Denn er sei unweigerlich dem Tode verfallen, wenn er nicht bald seine Leidenschaft befriedigen könne. Myrmex brauche sich vor nichts Bedenklichem zu fürchten; es sei ja ganz einfach, was er verlange. Er wolle allein zur Dämmerzeit im Mantel der Dunkelheit wohlverborgen sich einschleichen und nach kürzester Frist das Haus wieder verlassen. Nach solchen Vorschlägen sucht er auch einen festen Keil einzutreiben, um die starre Treue des Sklaven zu vernichten. Denn er zeigt ihm in der ausgestreckten Hand funkelnagelneue Goldstücke, von denen er zwanzig für die Schöne bestimmt, während zehn herzlich gern jenem gegönnt seien. Myrmex schaudert vor diesem unerhörten Verbrechen zurück, drückt die Augen fest zu und läuft davon.

Aber doch flammte ihm der Glanz der Goldstücke noch vor Augen, während er durch einsame Gassen nach Hause eilte, auch dort sah er die prächtig funkelnden Stücke immer noch vor sich, er glaubte die reiche Beute schon in Händen zu halten, die Gedanken drehten sich ihm im Kreise, und wie ein Schiff im Sturm wurde der arme Teufel in seinen Entschlüssen bald hierhin, bald dorthin getrieben. Dort stand die Treue, hier der Gewinn, dort die Strafe, hier der Genuß. Auch die räumliche Entfernung linderte seine Sehnsucht nach dem schönen Gelde nicht, auch seine Nachtwachen vergiftete ihm der Geiz, und während ihn die Drohungen des Herrn zu Hause hielten, lockte ihn das Gold hinaus. Schließlich besiegte das Gold auch die Todesfurcht. Er erdrosselte das Schamgefühl in sich, wies der Angst die Tür und bringt ohne Umstände der Herrin die Kunde zu Ohren. Und auch sie verleugnet die dem Geschlechte angeborene Leichtfertigkeit nicht und verkauft stracks ihre Keuschheit um das verfluchte Gold. Vor Freude überströmend stürmt Myrmex fort, um seiner Treue den Todesstoß zu versetzen. Er will das Geld, das er zu seinem Verderben gesehen hat, wenigstens berühren, wenn er es nicht gleich einstreichen kann. So meldet er dem Philetairos, mit welcher Mühe es ihm gelungen sei, seine Wünsche zu erfüllen, und verlangt sofort den versprochenen Lohn. Und siehe da, die Hand des Myrmex, die kaum Kupferstücke kannte, darf nun die Goldstücke fest umschließen. Bei vorgerückter Nacht geleitet er den Philetairos, der sein Haupt sorglich verhüllte, allein ins Haus und führt den kecken Liebhaber bis an die Schwelle des Schlafgemachs seiner Herrin. Fröhlich bringt das Paar Amor, dem Beschützer ihrer jungen Liebe, eifrige Opfer, fröhlich üben sie sich im freien Liebesdienst – da erscheint, gedeckt vom Dunkel der Nacht, allen unerwartet, der Gatte. Er klopft zunächst an die Türe seines Hauses, dann ruft er laut, dann schleudert er Steine gegen die dröhnende Pforte und droht, durch das Zögern mehr und mehr argwöhnisch gemacht, dem Myrmex die schlimmsten Strafen an. Den hatte das plötzlich hereinbrechende Unheil völlig ratlos gemacht, er lief ängstlich hin und her und fand nur die eine naheliegende Entschuldigung, die Dunkelheit mache es ihm unmöglich, den sorglich versteckten Schlüssel zu finden. Unterdes hatte Philetairos den Lärm gehört und war rasch in die Kleider gefahren. Doch in der Verwirrung eilte er mit nackten Füßen aus dem Schlafgemach. Jetzt erst schob Myrmex den Riegel vom Tor, schloß auf und ließ den schreienden Gatten ein, der alle Götter zu Zeugen anruft und sofort in das Schlafgemach eilt. Dann läßt er den Philetairos durch einen Seitenausgang heraus, schließt das Haus wieder und begibt sich aufatmend zur Ruhe. Aber wie Barbaros in der Frühe das Schlafgemach verläßt, sieht er unter dem Bette ihm unbekannte Schuhe stehen. Es waren die, auf denen Philetairos sich eingeschlichen hatte. Er ahnte sofort aus dem Tatbestand den ganzen Vorgang, verriet aber weder seiner Frau noch einem der Hausgenossen seinen Schmerz, nimmt die Schuhe heimlich an sich und steckt sie in den Bausch seiner Toga. Dann läßt er den Myrmex durch seine Mitsklaven binden und nach dem Forum vor den Richter schleppen. Er selbst eilt mit schnellen Schritten eben dorthin und wiederholt in leidenschaftlichem Selbstgespräch sich immer wieder, daß er mittels der Schuhe den Ehebrecher sicher ausfindig machen werde. Wie er nun so mit zornigem Gesicht und hochgezogenen Augenbrauen über die Straße eilt und hinter ihm Myrmex einhergeschleift wird, der zwar nicht auf offener Schuld ertappt war, aber doch vom schlechten Gewissen geplagt mit reichlichen Tränenfluten und gleichsam schon auf dem letzten Loch pfeifend vergeblich um Mitleid fleht – siehe da begegnet ihnen gerade im rechten Augenblick Philetairos. Er ging zwar einem anderen Geschäft nach, aber der unerwartete Anblick machte ihn aufmerksam. Er erschrak nicht im mindesten, sondern erinnerte sich seiner Vergeßlichkeit und erriet sofort scharfsinnig den ganzen Zusammenhang. Schnell gefaßt wie immer, stößt er die Sklaven beiseite und dringt auf Myrmex ein, dem er die Backen unbarmherzig mit den Fäusten bearbeitet. »Du meineidiger Schuft,« ruft er, »mögen dein Herr und alle Himmelsgötter, deren Zorn du durch deine Meineide auf dich herabbeschworen hast, dich Elenden elend verderben. Du hast mir gestern im Bade meine Schuhe gestohlen! Du verdienst es, beim Herkules, daß du diese Ketten trägst und ins dunkelste Loch geworfen wirst.« Durch diese glückliche List des wackern Jünglings stutzte Barbaros zunächst, dann strauchelte er und fiel schließlich gutgläubig ganz hinein. Er kehrte sofort um, ließ den Myrmex vor sich führen und verzieh ihm von ganzem Herzen. Er gab ihm die Schuhe und riet ihm, sie dem Manne zurückzubringen, dem er sie gestohlen habe.

(Charite ist als Braut von den Räubern, in deren Dienst Lucius als Esel geraten ist, geraubt worden und hat mit seiner Hilfe einen vergeblichen Fluchtversuch gemacht. Zur Strafe wollen die Räuber beide töten, aber Tlepolemos, ihr Bräutigam, kommt als Räuber verkleidet dazwischen, beschwatzt die Räuber durch listige Geschichten und betäubt sie dann beim Gelage mit einem Schlaftrunk. Er fesselt sie und zieht mit der Braut auf dem Rücken des Esels ab, der dann auf dem Land ein behagliches Leben führen soll, um das er freilich durch die Habsucht der Pächter geprellt wird. Dort erfährt er das tragische Ende der Charite.)

Beim ersten Hahnenschrei kam ein junger Mann aus dem nächsten Ort, ein Sklave, so schien es, aus dem Hause der Charite, jenes Mädchens, das mit mir bei den Räubern gleiche Pein erduldet hatte. Am Herdfeuer unter der großen Schar seiner Genossen sitzend, verkündete er mit diesen Worten die wunderbare Mär von ihrem Ende und der Vernichtung ihres ganzen Hauses: »Ihr Hirten der Pferde, der Schafe und der Rinder! – Charite, die Ärmste, ist nicht mehr, sie starb auf jammervollste Art, aber wahrlich nicht unbegleitet ist sie zu den Schatten hinabgestiegen. Damit ihr alles erfahret, will ich euch die Vorgänge von Anfang an schildern – sie verdienten es wohl, daß gelehrtere Erzähler, denen Fortuna die Gabe des hohen Stils verliehen hat, sie als rührende Historie ihren Werken einverleibten.

Im nächsten Ort lebte ein Jüngling von vornehmer Abstammung, glänzender Stellung und ansehnlichem Vermögen. Aber er war ein Säufer und Schlemmer, der sich tagelangen Trinkgelagen und dem Verkehr mit schlechten Dirnen hingab. So war er schließlich in üble Beziehung zu Räuberbanden geraten, und auch seine eigene Hand war nicht unbefleckt von vergossenem Menschenblut. Thrasyllos hieß er, und also war sein Ruf bei den Leuten. Als nun Charite zu den Jahren der Ehe heranreifte, drängte er sich mit besonderem Eifer in der stattlichen Schar ihrer Bewerber vor. Aber obgleich er alle Leute seines Schlages ausstach und das Urteil der Eltern durch glänzende Geschenke zu bestechen suchte, erlebte er doch seiner Sitten wegen den Makel einer Abweisung. Auch wie nun die Tochter unsres Herrn dem wackern Tlepolemos anverlobt war, hegte er dennoch die tiefwurzelnde Leidenschaft weiter und suchte in seinem Groll dennoch einen Weg zu dieser Ehe, den er sich nur durch ein Verbrechen erschließen konnte. An dieses Verbrechen ging er sofort, als er eine günstige Gelegenheit fand, sich ihr zu nähern. An dem Tage, da Charite durch die List ihres kühnen Bräutigams den drohenden Dolchen der Räuber entrissen worden war, mischte er sich mit lautem Jubelruf unter die Schar der Glückwünschenden und äußerte seine herzliche Gesinnung für das junge Paar, ja auch für ihre Nachkommenschaft so laut, daß man ihn mit Rücksicht auf seine vornehme Abkunft unter die vertrauten Freunde unsres Hauses aufnahm. Er verhehlte seine frevelhaften Anschläge und spielte die Rolle des treuesten Freundes. Im öfteren Zusammensein, bei langen Gesprächen, auch bei Gastmählern und Trinkgelagen ergriff ihn die Begierde wilder und wilder, so daß er sich, ohne es zu merken, ganz dem verheerenden Brande seiner Leidenschaft hingab. Denn die Flamme heißer Liebe ergötzt ja die Menschen zuerst durch ihr schwaches Lodern, aber der Zunder steter Gewöhnung läßt das Feuer um sich greifen, bis es schließlich in unerträglichen Gluten den ganzen Menschen verzehrt. Lange, lange hatte Thrasyllos bei sich nachgesonnen, wie er die Gelegenheit zu geheimer Aussprache finden könne. Zwar sah er, daß einem ehebrecherischen Verhältnis die Menge der Aufpasser im Wege stand, die der jungen Frau, auch wenn sie ihm geneigt gewesen wäre – doch sie war weit entfernt, das zu sein – die ersten Übungsversuche auf dem Feld verbotener Liebe sehr erschwert hätten; zwar sah er, daß ihre Neigung zu ihrem Gatten noch so frisch war und so von Tag zu Tag wuchs, daß es unmöglich schien, sie von ihm zu trennen – aber dennoch wird er zu dem, was unmöglich war, durch einen verbrecherischen Drang getrieben, als ob es doch möglich wäre. Was eben noch unausführbar schien, erscheint, wenn die Leidenschaft von Tag zu Tag stärker wird, plötzlich leicht.

Hört nun, aber höret, bitte ich, mit aufmerksamen Sinnen, wie der Drang seiner wahnsinnigen Leidenschaft sich Luft machte. Eines Tages ging Tlepolemos in der Begleitung des Thrasyllos zur Jagd auf wilde Tiere. Freilich, sind Rehe eigentlich wilde Tiere? Aber die Jagd auf andere Tiere, die mit Horn oder Hauer den geliebten Gemahl hätten verwunden können, gestattete Charite nicht. Schon war ein von dichtem, schattigem Laubwald bedeckter Hügel mit allem Rehwild von den Jägern vorsichtig umstellt und die edlen Spürhunde bester Rasse wurden losgelassen, um die im Gebüsche ruhenden Tiere aufzutreiben. Sie bewährten sich als wohlgeschult, denn sie teilten sich und besetzten alle Ausgänge, ohne den geringsten Laut zu geben. Dann erscholl ein Zeichen, und nun erfüllten sie die Luft mit hitzigem, mißtönigem Gebell. Aber kein Reh, kein scheuer Rehbock, keine zage Hindin – nein, ein gewaltiger Eber erhob sich von seinem Lager, den niemand hier vermutet hatte. Es war ein furchtbares Tier, feist mit mächtiger, herabhängender Wamme und dunklem, zottigem Fell, dessen Borsten emporstarrten.

Die Zähne knirschten im schäumenden Rachen, die funkelnden Augen blitzten – so stürmte er wutschnaubend heran. Die Hunde, die keck genug waren, gegen ihn anzuspringen, warf er mit aufgeschlitzten Leibern tot zur Seite, stampfte die Fangnetze zu Boden und stürmte geradaus weiter. Wir alle suchten uns voll Angst hinter Büschen und Bäumen sorglich zu verstecken, denn wir waren nur an harmlosere Jagden gewöhnt und ihm gegenüber gänzlich wehrlos. Thrasyllos aber, der jetzt zu seinem Anschlag den günstigen Moment gekommen sah, spornte hinterhältig den Tlepolemos so an: »Sollen wir wirklich von der Überraschung oder von leerer Furcht überwältigt wie diese niedern Sklaven oder wie ängstliche Weiber zu Boden gestreckt eine so herrliche Beute aus den Händen lassen? Schnell zu Pferde! Ergreife du den Jagdspieß, ich nehme die Lanze!« Und ohne das geringste Zögern springen sie auf die Pferde und sprengen voller Jagdlust auf den Eber ein. Aber das Tier hemmt in seiner angeborenen Wildheit seinen Angriff nicht, sondern wetzt die Zähne und stutzt nur, auf welchen Gegner es zuerst anstürmen solle. Doch schon hat Tlepolemos seinen Jagdspieß dem Tier von oben in den Rücken gebohrt. Thrasyllos aber tat dem Tier selbst nichts zu leide, sondern durchstieß mit seiner Lanze dem Pferde des Tlepolemos die Kniekehlen der Hinterbeine. Das Tier brach blutüberströmt zusammen und warf von seinem darniedergleitenden Rücken unfreiwillig seinen Herrn zur Erde. Sofort stürzt sich der Eber wütend auf ihn, zerreißt erst sein Gewand, und dann, als er sich aufrichten will, zerfleischt er ihn selbst mit zahllosen Stößen seiner Hauer. Aber den trefflichen Freund reute die Schandtat nicht, die er begonnen, und auch der Anblick dieser äußersten Gefahr konnte seine wilde Grausamkeit nicht rühren. Nein, dem Freund, der vergeblich seine grimmen Wunden mit den Händen zu bedecken suchte und mit flehentlicher Stimme ihn um Hilfe anrief, stieß er die Lanze durch den rechten Schenkel. Er verließ sich zuversichtlich darauf, daß die Speerwunde nicht von denen werde unterschieden werden, die von den Eberzähnen herstammten. Dann bewältigte er selbst mit sicherer Hand den Eber.

Als der Jüngling auf solche Weise sein Ende gefunden hatte, eilten wir Sklaven alle tieftraurig aus unsern Verstecken herbei. Jenen erfüllte innerlich Freude, da seine Absicht erreicht war und der Gegner am Boden lag. Aber er drängte sein Gefühl zurück, zeigte eine ernste Miene und heuchelte tiefen Schmerz. Er warf sich über die Leiche, die er selbst geschaffen, umschlang sie leidenschaftlich und spielte geschickt in allem den Tiefbetrübten. Nur die Tränen wollten seinen Augen nicht entströmen. Sonst nahm er ganz unsre Haltung an, die wir in wahrer Trauer jammerten, und schob die Schuld an dem Werk seiner Hände dem Untier zu.

Noch war das Verbrechen kaum vollbracht, da stürmte auch Fama schon davon, und zu allererst eilte sie in das Haus des Tlepolemos und erschütterte mit der Nachricht die Ohren der unglücklichen jungen Frau. Kaum hatte diese die Nachricht gehört, die schlimmste, die sie je vernehmen sollte, so stürmte sie von wahnsinnigem Schmerz getrieben in rasendem Lauf wie eine Furie durch die volksbelebten Gassen und die ländlichen Fluren, stets mit Lauten der Verzweiflung nach ihrem Gatten rufend. Die Scharen der traurigen Bürger strömten zusammen, Wanderer schlossen sich aus Mitgefühl an, die ganze Stadt ward entvölkert durch die Neugierde. Und schon eilt sie auf den Leichnam des Gatten zu und wirft sich über ihn, die Sinne schwinden ihr, und beinahe wäre sie, so wie sie es ihm gelobt, mit ihm aus dem Leben geschieden. Mit Mühe riefen sie die Ihrigen in das Leben zurück, das ihr verhaßt geworden war; der Leiche des Gatten aber gab das ganze Volk das feierliche Trauergeleite zur Grabstätte.

Vor allem zeichnete sich durch überlautes Klagen Thrasyllos aus, er schlug sich die Brust, und die Tränen, die ihm im ersten Schmerz gemangelt hatten, entströmten ihm jetzt reichlich, während im stillen sich seine Freude steigerte. Die Wahrheit selbst hätte bei all den zärtlichen Namen, die er dem Ermordeten gab, irre werden können. Er nannte ihn seinen Jugendfreund, seinen Schulkameraden, ja seinen Bruder, indem er den Toten mit tieftrauriger Stimme bei Namen rief. Zu gleicher Zeit suchte er Charite davon abzuhalten, sich die Brust zu zerschlagen, er suchte ihre wilden Schmerzensausbrüche zu hemmen, ihr Wehegeschrei zu stillen. Mit allerlei vorsichtig tastenden Reden suchte er den Stachel des Schmerzes abzustumpfen, in mannigfachen Erzählungen von ähnlichem Leid ihr Trost zu bieten, und indem er heuchlerisch jede Pflicht zärtlicher Verwandten auf sich nahm, umarmte und streichelte er sie und gab so in böser Lust seiner verbrecherischen Liebe neue Nahrung. Aber sobald die Totengebräuche alle erfüllt waren, beschloß die junge Frau, zu ihrem Gatten in die Unterwelt hinabzusteigen, und erprobte alle Wege, die zum Tode führen konnten. Sie wählte jenen milden und stillen Weg, der keine Waffe erfordert, sondern dem ruhigen Schlafe vergleichbar ist – sie verzichtete auf alle ihre Ansprüche an das Licht der Sonne und suchte in düstere Einsamkeit verborgen durch qualvolles Hungern ein Ende zu finden. Aber Thrasyllos erzwingt durch lebhaftes Zureden mit der Unterstützung der Freunde und Verwandten, schließlich der Eltern selbst, daß sie die schon totenbleichen, schwachen Glieder im Bade stärkt und sich mit Speise kräftigt. Aus Ehrfurcht vor den Eltern nimmt sie die verhaßte, aber heilige Pflicht auf sich und erfüllte auf ihr Gebot wieder, so wie sie geheißen wurde, die Anforderungen des Lebens mit ruhigerer, wenn auch nicht mit heiterer Miene. Aber im tiefsten Innern, im stillen Herzen quälte sie sich in Trauer und Pein und verbrachte Tage und Nächte in jammervoller Sehnsucht nach dem Abgeschiedenen. Seinem Bilde, dem sie die Gestalt des Gottes Bakchos hatte geben lassen, erwies sie nunmehr göttliche Ehren und fand in diesem unablässigen Dienst einen traurigen Trost.