|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die mir bekannten Übersetzungen sind alle in Hexametern geschrieben und kamen daher nicht in Betracht.

Die goldene Zeit stand an der Welten Anfang.

Sie kannte keinen König, kein Gesetz,

denn Treu und Recht galt ohne jeden Zwang,

und keine Strafe übte ihren Schrecken.

Die Donnerworte der Gesetzestafeln

bestanden nicht, und nirgends blickte bang

zum Richter auf die Schar der Angeklagten.

Noch war am Bergeshang die Fichte nicht

gefällt und in die Flut hinabgestiegen,

damit das Schiff nach fremden Landen fahre,

ein jeder kannte nur die eigne Küste.

Noch schirmten tiefe Gräben nicht die Stadt

und feste Mauern, keine Kriegsdrommete,

kein Horn erhob den schauerlichen Klang,

kein Helm erglänzte und kein Schwert – der Krieg

war unbekannt und störte nicht die Ruhe

der Menschen, die in süßer Muße lebten.

Noch war die Erde frei, noch nicht zerfleischt

vom Eisenzahn des Pfluges, gab sie gern

freiwillig ihre Gaben. Und zufrieden

mit solcher Nahrung, die von selbst sich darbot,

las man die duftige Frucht des Erdbeerbaums,

die wilden Kirschen

Gemeint ist hier die Frucht der Kornelkirsche. und der Brombeersträuche

rings dornumhegte Beeren wie die Eicheln,

die von des Zeus breitschattigem Baume fielen.

Bald trug auch Korn die ungepflügte Erde,

und nicht bestellt erglänzt das Ackerland

weithin im fahlen Scheine schwerer Ähren.

Ströme von Milch und Ströme Nektars flossen,

und goldnen Honig träufelten die Eichen.

Name einer Nymphe und des Lorbeerstrauchs.

Der Daphne galt Apollos erste Liebe.

Doch nicht der Zufall, nein, Cupidos Groll

zwang ihn zu dieser Wahl. Von Stolz geschwellt,

weil er den Drachen Pytho überwunden,

verhöhnte einst Apoll den Liebesgott,

wie jenen er den Bogen spannen sah.

»Was soll die Heldenwaffe, üppiges Kind,

bei dir, die besser meinen Schultern paßt?

Ich weiß das Wild, ich weiß den Feind zu fällen.

Auf hundert Hufen Landes hingestreckt

liegt jetzt des Drachen giftgeschwollner Leib,

den ich erlegt' mit ungezählten Pfeilen.

Sei du zufrieden mit der Fackel, die

mir unbekannte Liebesbrände schafft,

und maße dir nicht meine Waffen an!«

Der Sohn der Venus aber sprach: »Apoll!

Du triffst, wen dir beliebt – ich treffe dich.

Und gleich wie noch kein Schütze dich erreichte,

so wird dein Ruhm vor meiner Kunst erblassen.«

Er sprach's und schwang mit hurtigem Flügelschlag

sich auf den breiten Rücken des Parnaß.

Dort hält er Rast und wählt aus seinem Köcher

zwei Pfeile sehr verschiedner Wirkung aus:

der eine schafft, der andre scheucht die Liebe.

Beim einen glänzt die scharfe Hakenspitze,

der andere ist plump und schwer wie Blei.

Mit diesem trifft der Gott die scheue Nymphe,

doch jener senkt sich tief ins Herz Apolls:

er glüht vor Liebe, und sie flieht die Liebe.

Durch Wälder streift sie auf des Wildes Fährte

und freut der Beute sich Dianen gleich.

Ein Band durchschlingt die ungepflegten Locken.

Gar mancher wirbt um sie, doch sie verschmäht

die Freier, streift im wilden Wald und mag

nichts von der Liebe, nichts von Ehe wissen.

»Du schuldest, Tochter, einen Eidam mir,

Du schuldest mir, o Tochter, liebe Enkel«,

so sprach der Vater oft, doch hold errötend

umschlingt sie seinen Nacken mit den Armen

und fleht ihn an: »O teurer Vater, laß

mich immer Jungfrau bleiben. Dies Geschenk

erhielt Diana einst vom Himmelsvater!«

Der Vater zwar gibt nach. Doch, schöne Nymphe,

dein eigner Liebreiz kämpft mit deinem Wunsch,

und Phöbus Auge sah, wie schön du bist.

Er wünscht und hofft, und er betrügt sich selbst

mit günstigen Orakeln. Denn so wie

das Stoppelfeld nach eingebrachter Ernte,

so wie der Zaun am Weg in Flammen steht,

wo in der Früh ein Wandrer seine Fackel

unachtsam wegwarf – so entbrannte Phöbus

und schürt den Brand durch aussichtsloses Hoffen.

Er sieht das schlichte Haar den Nacken zieren

und denkt: Wie gerne schmückte ich dies Haar!

Er sieht die Augen hell wie Sterne funkeln,

er sieht den Mund – und ach, er möchte mehr

als nur gesehn ihn haben! Er bestaunt

die Hand, den Arm, kurz, was die Jägertracht

ihn sehen läßt, und findet alles schön –

und schöner glaubt er das, was sich verbirgt.

Doch schneller als der Windeshauch enteilt

das Mädchen ihm und hört nicht auf sein Flehn.

»O bleibe, Nymphe! Wie den Wolf das Schaf,

den Leu die Hindin und den Aar die Taube,

so fliehst du mich! Ich folge nicht als Feind,

es ist die Liebe, die mich folgen heißt.

Ich bange mich um dich! O falle nicht!

Du ritzst an Dornen dich durch meine Schuld.

O eile nicht, o mäßige deine Flucht,

und ich will mäßiger deinen Schritten folgen.

Vernimm doch erst, vor wem du fliehst, und wer

in dich entbrannt ist! Höre doch: ich bin

kein Jäger hier vom Berge, auch kein Knecht,

der hier um kargen Lohn die Herden hütet.

Du weißt nicht, wen du fliehst, und nur deshalb

fliehst du, o Törin! Delphi nennt mich Herrn,

mir huldigt Klaros, Tenedos, Patara

Klaros bei Kolophon, Patara in Lykien, Tenedos, Insel bei Ilion, Kult- und Orakelstätten Apolls in Kleinasien..

Mein Vater ist der große Zeus. Was ist,

was war, was sein wird, künde ich der Welt.

Des Liedes stolze Kunst ist mein Geschenk.

Des Bogens Meister bin ich – aber, ach,

noch niemals traf mein Pfeil so gut wie der,

der mir im unberührten Herzen haftet.

Der Heilkunst Schöpfer heiße ich – o weh,

noch fand kein heilend Kraut sich für die Liebe,

und keine Kunst hilft mir, dem Herrn der Künste!«

Er will noch mehr ihr sagen. Aber scheu

entflieht die Nymphe ihm und seinen Worten.

Doch auch die Flucht erhöht nur ihren Reiz.

Um ihre Glieder flattert das Gewand,

und in den losen Locken spielt der Wind.

Der jugendliche Gott will länger nicht

umsonst ihr schmeicheln. Mit der Götterkraft

der Liebe eilt beflügelt er ihr nach.

So flieht der Hase, um sein Leben bang,

den gallischen Jagdhund angstvoll auf der Flur,

so folgt der Hund, des baldigen Siegs gewiß,

schnappt langgestreckt nach ihm mit gierigem Mund

– schon gibt der Flüchtling selbst sich fast verloren

und reißt sich blutend doch noch einmal los:

so flieht die Jungfrau, und so folgt der Gott,

getrieben von der Furcht und von der Hoffnung.

Doch dem Verfolger gibt die Liebe Kraft,

er ist der schnellere, gönnt ihr keine Rast –

und schon fühlt seinen Atem sie im Nacken.

Der Jungfrau Kräfte sind erschöpft, sie wankt,

und totenbleich ruft ihren Vater sie,

den Flußgott, an: »O hilf mir, Vater, hilf!

O Erde, tu dich auf, verschlinge mich!

Und wollt ihr's nicht, o so verwandelt denn,

ihr Götter, die Gestalt, die meines Leids

unschuldige Quelle ist!«

Noch sprach sie so,

da fühlt sie ihre Glieder schon erstarren.

Die Rinde schlingt sich um den zarten Leib,

zum Aste wird der Arm, das Haar zu Laub,

der flüchtige Fuß ist festgebannt als Wurzel,

und auch das Haupt hüllt sich in lichtes Grün.

Doch bleibt dem Baum der Schönheit heller Glanz,

es bleibt ihm Phöbus' Liebe. Auf den Stamm

legt er die Hand und fühlt der Nymphe Herz

noch durch die Rinde schlagen. Er umarmt

die Zweige, ihre Arme. Ja er küßt

den Baum, der auch als Baum sich seinem Kuß

entwindet, und es spricht der Gott:

»Als Weib

kann ich dich nicht besitzen. Doch du wirst

als Baum mir stets geweiht sein, Lorbeer! Stets

will ich im Haar, am Bogen, an der Leyer

den Lorbeer führen. Wenn in Rom dereinst

die Helden Latiums Triumphe feiern,

wirst du sie schmücken, wenn sie sieggekrönt

zum Kapitol das Volk im Zug geleitet.

An des Augustus Pforten

Augustus gründete dem Apoll einen berühmten Tempel auf dem Palatin. Ebendort war des Kaisers Palast; vor dessen Türe standen Lorbeerbäume und über ihr hing ein mächtiger Eichenkranz, die Bürgerkrone, die dem Augustus geweiht worden war, der durch die Beendigung der Bürgerkriege der Lebensretter – dafür wird die corona civica (Bürgerkrone) erteilt – vieler geworden war. wirst du einst

den Eichenkranz, ein treuer Wächter, hüten.

Und wie der Locken Zier von meinem Haupt,

so soll der Blätter Zier dir niemals schwinden,

denn du wirst stets in Jugendfrische grünen.«

Die Fabel ist, wie oft bei Ovid – vgl. unten 4. 6. 10. – an andere angeschlossen, die die Macht der Latona dartun sollen.

In Lykien sah ich einst, begann mein Freund,

inmitten eines Teiches einen Altar,

der schwarz gebrannt erschien von vielen Opfern.

Als wir dem Schilf, das ihn umgab, uns nahten,

da blieb mein Führer stehn, hob fromm die Hände

empor und sprach in Andacht: »Sei uns gnädig!«

Und ich auch sprach in Andacht: »Sei uns gnädig!«

Dann aber fragte ich ihn, ob dem Faun,

ob den Najaden oder einer Gottheit

des Lands der Altar heilig sei. Er sprach:

»Hier ehrt man keine Gottheit unsrer Berge,

hier ehrt man sie, der einst die Himmelsherrin

die Welt verschloß. Nur Delos nahm sie auf,

die Irrende, das selbst noch auf dem Meer

irrend umhertrieb. An der Pallas Palme

gebar Latona dort – sie rief umsonst

die Juno an, die Göttin der Geburten –

in schweren Wehen ihre Zwillingskinder.

Dann floh sie weiter vor der Feindin Fluch

und barg am Busen ihre beiden Kinder,

die kleinen Götter. So erreichte sie

das heiße Lykien, der Chimära

Mythisches Ungeheuer mit einem Löwenleib, der in eine Schlange endet und auf dem Rücken ein Ziegenhaupt trägt. Heimat,

auf dessen Flur die Sonne grimmig brannte,

und hemmte durstgequält den Schritt. Die Kleinen,

die längst der Mutter Brüste leer gesogen,

begannen auch vom Durst gequält, zu wimmern.

Da sah die Göttin in des Tales Grund

in einem kleinen Teiche frisches Wasser.

Die Bauern waren ringsherum beschäftigt,

im Röhricht schwanke Binsen sich zu brechen.

Sie trat hinzu, sie bog das Knie zur Erde

und wollte schon das kühle Naß genießen,

da wehrten's ihr die Bauern. Doch die Göttin

begann: »Wie könnt ihr mir das Wasser wehren?

Gemeinsam ist das Wasser, wie das Licht

und wie die Luft es ist. Es eignet keinem.

Und dennoch bitt ich flehend euch um das,

was allgemein ist. Ich begehre nicht,

die müden Glieder in der Flut zu baden,

nein, nur den Durst zu stillen. Ach, es klebt

die Zunge mir am trocknen Gaumen. Kaum

vermag ich noch zu sprechen. Nektar wird

mir dieses Wasser scheinen, und ich will

euch dankbar meines Lebens Retter preisen.

O gebt mit diesem Wasser mir das Leben,

gebt es den Kleinen, die von meiner Brust,

um euch zu rühren, ihre Arme strecken.«

Und wirklich hoben sie die kleinen Arme.

Wen hätte nicht der Göttin Schmeichelwort

gerührt? Doch ungerührt bestehen sie darauf,

vom Teich sie fernzuhalten, und sie drohn

sogar mit wüsten Flüchen, wenn sie nicht

sofort von hinnen weiche. Ja selbst das

genügt der rohen Schar nicht, sie beginnt

mit Fuß und Hand den klaren Teich zu trüben,

sie springt mit frechem Lachen selbst hinein

und wühlt den Schlamm im tiefsten Grunde auf.

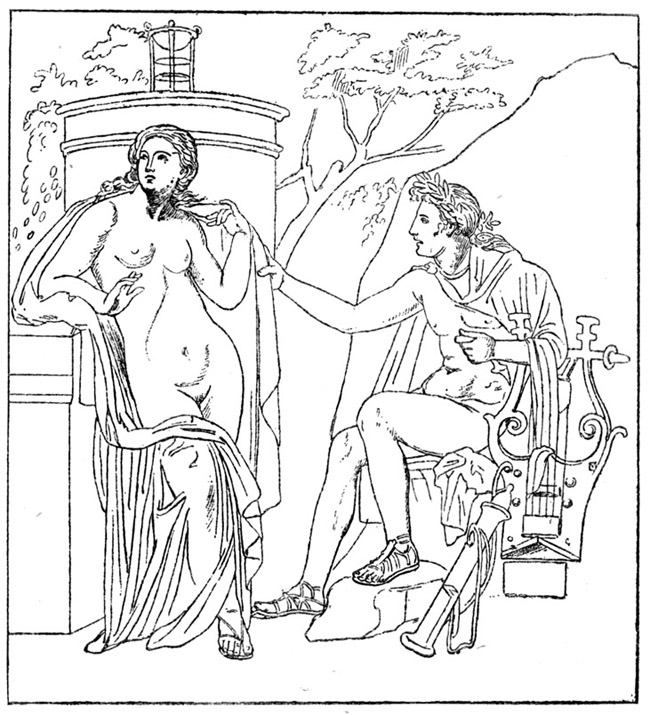

Apoll und Daphne.

Wandgemälde nach Helbig, Kampanische Wandmalerei

Da läßt der Zorn die Qual des Dursts verschwinden,

und nicht mehr länger fleht die Himmlische

die Frechen an. Sie führt die Sprache wieder,

die einer Göttin würdig ist. Sie hebt

die Hände auf zum Himmel und befiehlt:

»So lebt auf ewig denn in diesem Sumpf!«

Und sieh – der Wunsch der Göttin wird erfüllt.

Sie stürzen voll Vergnügen in den Teich

und tauchen jetzt hinunter bis zum Grund,

jetzt strecken sie den Kopf heraus – bald schwimmen

sie oben auf der Flut, bald steigen sie

zum Uferrand und springen unverzagt

von neuem in den Teich. Doch immerzu

bewegen sie dabei ihr Lästermaul

und quängeln weiter – quängeln, quängeln noch

am Grund des Wassers. Doch die Stimme tönt

nun rauh und heiser. Auch der Hals schwillt an

vom lauten Kreischen, und das Maul wird breit.

Der Hals verschwindet, an den Kopf schließt gleich

der Rücken an, den grüne Farbe deckt,

der breite Bauch glänzt weiß: es tummelt sich

im Pfuhl der Frösche neugeschaffnes Volk.

In jener Stadt, um die Semiramis

dereinst den Wall gebrannter Mauern türmte,

in Babylon, erwuchsen Wand an Wand

als Nachbarskinder Pyramus und Thisbe –

der schönste Jüngling er und sie von allen

den schönen Mädchen Asiens die Schönste.

Die Nachbarschaft schon lehrte sie sich kennen

und bald auch lieben – und die Liebe wuchs

im Lauf der Zeiten. Doch der Väter Spruch

verbot der Hochzeitfackeln schönen Glanz,

doch nicht verbieten konnte er, daß hell

in beider Herzen loderte die Glut

der Leidenschaft. Denn um so stärker brennt

ein Feuer ja, je mehr verdeckt es brennt.

Sie hatten keinen Helfer, keinen Freund.

Mit Blicken nur und Winken sprachen sie

einander zu. Doch durch die Mauer, die

gemeinsam beiden Häusern war, lief schon

seitdem sie stand, ein dünner Spalt. Im Lauf

der langen Jahre, ja Jahrhunderte

entdeckte niemand diesen Fehl. Jedoch

ihr, Liebende, bemerktet ihn – was merkt

die Liebe nicht? Ihr machtet ihn zum Weg

für eure Stimme. Leis und unbemerkt

drang so das Liebeswort von Mund zu Ohr.

Oft, wenn auf einer Seite Pyramus

und Thisbe auf der andern stand und sie

das leise Flüstern gierigen Ohres tranken,

dann klagten sie: »o neidische Wand, warum

trennst du die Liebenden? Was klaffst du nicht

so weit, daß wir uns in die Arme schließen,

daß wir, wenn dies zu viel, uns küssen könnten?

Doch sei'n wir dankbar: dein ist das Verdienst,

daß unser Wort zu lieben Ohren dringt.«

Wenn so getrennt sie lang umsonst geklagt,

so schieden sie zur Nacht und jeder gab

der Wand die Küsse, die den lieben Mund

des andern nicht erreichen sollten. Ging

die Sonne dann von neuem strahlend auf,

vertrieb die Nacht und trocknete den Tau,

so standen beide schon am alten Platz

und klagten flüsternd sich ihr Leid.

Zuletzt

beschließen sie, den Wächtern zu entrinnen.

Sie wollen in der stillen Nacht das Haus

und auch die Stadt verlassen. Doch um nicht

im Dunkeln ziellos durch die Flur zu irren,

bestimmen sie als Ziel des Ninus Grab.

Der sagenhafte Gründer von Ninive.

Dort ragte hoch ein Maulbeerbaum empor,

an dessen Zweigen weiße Früchte glänzten,

und nah dabei floß eine kalte Quelle.

Der Plan gefiel den beiden und es schien

die Sonne diesmal allzuspät zu sinken.

Nun öffnet Thisbe leis das Tor, entrinnt

geschickt den Ihrigen und eilt, gehüllt

in ihren Schleier, durch die Nacht zum Grab

und lagert sich am Fuß des Maulbeerbaums.

Die Liebe gab ihr Mut. Doch sieh, da naht

mit blutbeflecktem Maule eine Löwin,

die eben erst im Rindermord geschwelgt,

um an der Quelle ihren Durst zu löschen.

Wie Thisbe sie von fern im Strahl des Monds

erblickte, floh sie eilig voller Angst

in eine dunkle Höhle und beim Fliehen

entgleitet ihr der Schleier. Als das Tier

den Durst gestillt hat und zum Walde kehrt,

trifft es zwar Thisben nicht, doch ihr Gewand

und reißt mit blutigem Maule es entzwei.

Zu spät erscheint jetzt Pyramus und sieht

im tiefen Sand des Untiers sichre Fährte.

Er schrickt zusammen. Doch, wie er nun gar

den blutigen Schleier findet, ruft er aus:

»So töte diese Nacht zwei Liebende.

Sie war des Lebens wert wie keine sonst,

und mich, mich trifft die Schuld an ihrem Tod.

Ich hieß an diesen schauervollen Ort

zur Nacht dich kommen und ich kam nicht selbst

zuerst hierher. Zerreißt, ihr Löwen, denn,

die ihr in diesen Felsen haust, auch mich,

zerreißt den schuldigen Leib mit wilden Bissen!

Doch ist es feig, den Tod sich nur zu wünschen.«

Er sprichts und nimmt den Schleier Thisbes auf

und trägt ihn zu dem wohlbekannten Baum.

Er überströmt mit Tränen ihn, küßt ihn

und ruft: »So trinke du denn auch mein Blut!«

Dann reißt er von der Seite sich das Schwert,

bohrt tief es in die Brust und reißt es rasch

im Todeskampf noch aus der heißen Wunde.

Wie er nun rücklings daliegt, schießt das Blut

in hohem Bogen in die Luft, wie wenn

aus einer Röhre durch ein kleines Loch

das Wasser stoßweis in die Höhe steigt

und zischend einen weiten Bogen spannt.

Des Maulbeerbaumes Früchte färben sich

vom dunkeln Blut getroffen purpurrot.

Inzwischen kehrt auch Thisbe noch voll Angst

zurück zum Baum, um ihren Pyramus

nicht zu enttäuschen. Ihre Augen spähn

und die Gedanken nach dem Jüngling aus,

dem sie so gern erzählte, welcher Not

sie klug entronnen. Wie sie nun den Ort

erkennt und den ihr so vertrauten Baum,

läßt sie der Früchte dunkle Farbe zweifeln,

ob sie am rechten Platze sei. Doch wie

den blutigen Körper sie in wilden Stößen

den Boden schlagen sieht, fährt sie zurück.

Dem fahlen Buchsbaum gleicht ihr blasses Antlitz,

und sie erstarrt, so wie der Meeresspiegel,

den keines Windes Lufthauch mehr bewegt.

Wie nun allmählich den Geliebten sie

erkennt, da schlägt sie ihre arme Brust,

zerrauft das Haar sich, schlingt um ihn den Arm

und ihre Tränen mischt sie in sein Blut.

Sie küßt den kalten Mund. »Mein Pyramus«,

ruft sie, »welch ein Geschick entriß dich mir?

Antworte, Pyramus, denn Thisbe ist's,

die Liebste, die dich ruft! O, höre mich!

Erhebe deinen Blick!« Und Pyramus

erhob beim Namen Thisbe seinen Blick,

den todesstarren, und dann schloß er ihn

für ewig. Nun erkennt den Schleier sie

und sieht: das Schwert fehlt in der schmucken Scheide.

»Die Liebe«, sprach sie, »und die eigne Hand

gab, Armer, dir den Tod. Auch meiner Hand

gibt meine Liebe Mut zu gleicher Tat.

Ich folge dir und werde deines Tods

Genossin sein, wie seine Schuld ich war.

Der Tod allein vermochte dich von mir

zu scheiden und auch er vermag es nicht.

Doch eine Bitte richten wir an euch,

Unselige, die ihr unsere Eltern seid:

laßt uns, die treue Liebe – wenn auch erst

im Tod – geeint, in einem Grabe ruhn.

Und du, o Baum, der du den armen Leib

des einen deckst mit deinen Zweigen und

bald beide bergen wirst, behalte du

als Denkmal unsres Tods für alle Zeit

die dunkle Trauerfarbe deiner Frucht.«

Sie sprachs und stieß das Schwert, das warm vom Blut

des Liebsten war, sich in die eigne Brust.

Gerührt von ihrem Flehn bewilligten

die Eltern und die Götter ihren Wunsch:

des Maulbeerbaumes Früchte sind nun schwarz,

wenn sie herangereift sind, und der Staub

von beiden Körpern ruht in einer Urne.

Akoetes steht als Gefangener vor dem König Pentheus, der die leidenschaftlichen Bacchusfeiern zu verhindern bestrebt ist. Seine Erzählung soll den König warnen, den Gott zu bekriegen.

Mäonien

Älterer Name für Lydien. war meiner Jugend Wiege,

begann der Fremde furchtlos, und man nennt

Akoetes mich. Als armer Leute Kind

gab mir der Vater keine stolzen Rinder,

die eines Landguts schwere Schollen pflügten,

zum Erbteil, oder auch schönwollige Schafe.

Er selbst war arm. Doch wußt' er mit der Angel

die flinken Fische in der See zu fangen,

und diese Kunst war seine ganze Habe.

Er lehrte mich die Kunst und sprach: »Nimm denn

mit dieser Angel hier all meine Schätze.«

Er hinterließ im Tod mir nur – das Meer.

Das Meer ist mein als meines Vaters Erbteil.

Doch lernte ich, um nicht am gleichen Strand

stets festzukleben, bald die Seefahrt auch.

Ich prägte mir die Bilder der Gestirne

fest ein, ich lernte auf die Winde achten

und kannte bald die Häfen unsrer Küste.

Einst landete mein Schiff bei günstigem Wind

nach Delos fahrend an dem Strand von Chios.

Mit raschem Sprunge glitt ich in den Sand

und schlief die Nacht dort. Als Aurora schon

den Himmel glühend färbte, sprang ich auf

und hieß die Mannschaft an dem nahen Quell

Trinkwasser schöpfen. Unterdes bestieg

ich einen Hügel, um den Wind zu prüfen.

Rückkehrend rufe ich nach den Genossen.

»Hier sind wir schon«, antwortet mir Opheltes

und schleppt als gute Beute, wie ihm scheint,

zum Ufer mit sich einen schönen Knaben

von mädchenhaften Formen, den am Strand

auf einem öden Acker er gefunden.

Der Knabe schien von Schlaf und Wein befangen

und folgte taumelnd. Wie ich seinen Schritt,

sein Antlitz, seine Haltung mir betrachte,

da seh ich, daß er nicht von Menschenart.

Ich warnte die Genossen. »Welcher Gott

in diesem Leibe wohnt, das weiß ich nicht.

Doch sicher wohnt ein Gott in diesem Leib.

O sei uns gnädig,« sprach ich dann zu ihm,

»beschütze unsre Fahrt und – o vergib,

was diese taten!« »Bitte nicht für uns«,

ruft Diktys aus, der flink wie keiner sonst

die Raaen zu ersteigen und am Tau

herabzugleiten pflegte. »Nicht für uns!«

so stimmen Libys und Melanthus ein,

der vorn am Kiel die Wache hatte. Auch

Alkimedon fällt bei und auch Epopeus,

der uns mit heller Stimme stets den Takt

beim Rudern gab und die Erschlafften antrieb.

So johlt die ganze Schar von Beutelust

erfaßt. »Ich aber dulde niemals, daß

mein Schiff von euch durch diese heilige Last

geschändet wird – und ich bin hier der Herr!«

So ruf ich aus und stell' mich in den Weg.

Da faßt mich Lykabas, den Blutschuld einst

aus der etrurischen Heimat flüchten hieß,

mit wildem Griffe an der Kehle. Wenn

das Tauwerk mich Besinnungslosen nicht

zurückgehalten hätte, wäre ich

ins Meer gestürzt. Die gottverlassne Schar

schreit lauten Beifall.

Aber jetzt erhebt,

Als wäre von dem Lärmen er erwacht

und aus des Weins Betäubung aufgeschreckt,

Bacchus die Stimme, Bacchus, denn er war's.

»Was wollt ihr, Schiffer?« fragte er. »Welch ein Lärm!

Wie kam ich hierher? Wohin bringt ihr mich?«

»Sei ohne Furcht,« entgegnet Proreus ihm,

»nenn' uns den Hafen, wo du landen willst,

und sicher kommst du hin.« »So lenkt die Fahrt

nach Naxos, meiner Heimat, reicher Lohn

wird euch dort werden.« Und sie schwören ihm

beim Meer, bei allen Göttern so zu tun.

Mich heißen sie die Segel setzen. Rechts

lag Naxos, und nach rechts drum lenke ich

des Schiffes bunten Kiel. »Was treibst du, Tor?«

ruft da Opheltes. »Welche Raserei!«

Sie winken mir, sie flüstern: »Steure links!«

Ich aber starr vor Schrecken sage mich

von jeder Mitschuld bei der Schandtat los

und spreche: »Gut, so mag ein andrer steuern!«

Das Schiffsvolk murrt, und manche fluchen laut.

Doch höhnend spricht Aethalion: »Du glaubst,

wir wären hilflos ohne dich?«, er tritt

an meine Stelle, setzt die Segel um –

und weit von Naxos ab führt unsre Bahn.

Nun tut der Gott, als merkte er erst jetzt

den schändlichen Betrug und läßt vom Heck

den Blick wie suchend übers Wasser schweifen.

Er spricht mit tränenschwerer Stimme: »Nicht

in dieses Land verspracht ihr mich zu führen.

Wodurch verdient' ich das? Scheint's rühmlich euch

wenn viele Männer einen Knaben täuschen?«

Ich weinte längst. Jedoch die rohe Schar

verhöhnt nur unsre Tränen und durchfährt

mit flinkem Schlag die schaumbekränzte Flut.

Bei Bacchus selbst, der wie kein andrer Gott

allgegenwärtig ist, beschwöre ich,

o König, wahr ist, was du jetzt vernimmst,

so unwahrscheinlich auch die Kunde klingt:

auf hoher See hält plötzlich unser Schiff,

als führ' der Kiel auf flachem Grunde auf.

Mit Staunen sehn's die Schiffer, und sie werfen

mit neuer Kraft sich auf die Ruder, hissen

noch neue Segel, um den Lauf zu fördern.

Jedoch die Ruder stocken, denn es schlingen

sich Efeuranken um sie, klettern lustig

am Maste zu den Segeln auf und schmücken

mit Blütendolden rings das weiße Linnen.

Der Gott erhebt sich. Von der Stirn erglänzt

ein Rebenkranz mit reifen Trauben. Reben

umhüllen seinen hocherhobnen Speer.

Doch um ihn drängen Tiger sich und Luchse

– so scheint's – und buntgefleckte Panther. Da

springt auf die freche Schar, von Graun gepackt,

von Zauberkraft gefesselt.

Dionysos das Meer durchsegelnd.

Vasenbild nach Gerhard, Auserlesene Vasenbilder

Nun beginnt

zuerst sich Medon plötzlich schwarz zu färben,

und rundlich krümmt auf einmal sich sein Rücken.

»Was Wunders wird mit dir?« ruft Lykabas,

und, wie er ruft, verbreitert sich sein Mund,

die Nase wölbt sich, seine Haut erstarrt

und wandelt sich in Schuppen. Libys will

zum Ruder greifen – doch die Hände schwinden

und wandeln sich in Flossen. Proreus, der

mit seinem Arm die Taue lösen will,

hat plötzlich keine Arme mehr. Er schnellt

mit krummem Leib sich in die Höh als Fisch

mit schön gespaltenem Schweife, dessen Enden

des jungen Mondes sanfter Sichel gleichen.

Und nun schnellt alles lustig in die Flut.

Sie tauchen unter, tauchen wieder auf

und schießen blitzschnell durch den Schaum dahin,

sie überschlagen sich und spielen wie

ein Rudel Knaben um das Schiff. Sie saugen

das Wasser ein, um es in hohem Strahl

dann durch die Nüstern wieder auszuspeien.

Von zwanzig Menschen, die das Schiff einst trug,

blieb ich allein noch übrig. Totenbleich

fiel ich dem Gott zu Füßen. Doch er sprach:

»Sei ohne Furcht und fahre mich nach Dia

Alter Name der Insel Naxos..«

Dort aber trat ich an des Gottes Altar

und feire fromm seitdem die Bacchusfeste.

Ceyx, der Sohn des Morgensterns (Lucifer), und Alkyone kamen der Sage nach ihres Hochmuts wegen zu Fall, da sie einander die Namen Zeus und Hera gaben. Er wird in einen Eisvogel verwandelt, sie in dessen Weibchen (ἀλκυών), das sehnsüchtige Klagelaute ausstößt, wenn das Männchen ferne ist. Ceÿx' Bruder war, wie Ovid im Vorhergehenden erzählt, in einen Habicht verwandelt worden.

Um seines Bruders Schicksal zu erkunden,

beschloß, von schlimmen Träumen oft gequält,

Ceÿx Apolls trostspendendes Orakel

in Klaros aufzusuchen, denn den Weg

nach Delphi sperrten damals Räuberbanden.

Vor allem teilt er nun Alkyone,

der teuren Gattin, diese Absicht mit.

Doch sie erzittert bis ins tiefste Mark,

ihr Antlitz wird so bleich wie Wachs, und Tränen

benetzten ihre Wangen. Sie versucht

dreimal vergeblich den Gemahl zu bitten,

doch Tränen hemmen ihre Stimme. Dann

bestürmt sie so sein Ohr: »Sprich, welche Schuld,

Geliebtester, hat mir dein Herz entfremdet?

So ruhigen Sinns vermagst du es zu scheiden,

und nur von fernher willst du in Gedanken

dich wenden an Alkyone, die nie

bisher von dir verlassen war? So weit

hinweg von mir führt plötzlich dich dein Weg?

Doch hoffe ich, du nimmst den Weg zu Land,

dann will ich mich nur grämen, doch nicht fürchten;

doch Furcht erregt des Meeres grauses Bild.

Erst neulich spülte es geborstne Planken

ans Land, und mit Entsetzen las ich oft

an leeren Gräbern toter Schiffer Namen.

O denke nicht, weil du des Aeolus,

des Herrn der Winde, Eidam bist, du brauchtest

die Winde nicht zu fürchten. Aeolus

vermag sie wohl im Kerker einzuschließen

und so das Meer zu stillen. Aber sind

sie ihrer Bande ledig, gibt es nichts,

was ihnen heilig wäre. Meer und Land,

ja selbst den Himmel mischen sie in eins,

und aus der sturmgepeitschten Wolke schießt

verderblich dann des roten Blitzes Strahl.

Wer je der Winde wahre Art erkannt

– und mir sind sie bekannt von Jugend an –,

der fürchtet sie. – Doch ist dein Plan gefaßt

und läßt sich deine Reise nicht verhindern,

so nimm mich mit, mein teurer Gatte. Laß

der gleichen Wellen Wut uns beide treffen,

und meine Angst wird kleiner sein als hier;

denn was auch kommt, wir tragen es zugleich.«

Der Gattin Wort, der Gattin Tränen rühren

wohl Ceÿx' Herz, das ihre Liebe teilt,

doch will er weder auf die Fahrt verzichten,

noch sie der Reise Schrecken teilen lassen.

Mit vielen Worten sucht er ihre Angst

zu bannen, doch umsonst ist sein Bemühn.

Ein Wort allein gewährt ihr Trost: »Ich weiß,«

so sprach er, »jede Trennung fällt uns schwer.

Doch höre meinen Schwur beim hellen Licht

des Morgensternes, der mein Vater ist:

Gewähren Heimkehr mir die Götter, dann

sollst du mich wiedersehn, bevor der Mond

zweimal den Lauf erneut hat!«

Dieses Wort

weckt ihre Hoffnung. Nun befiehlt er rasch

das Schiff vom Strand hinab ins Meer zu stoßen

und auszurüsten. Wie sie dieses sieht,

erbebt Alkyone von neuem. Ein Gefühl

des nahen Unheils läßt laut weinend sie

des Gatten Hals umschlingen. Tiefbetrübt

spricht sie mit dumpfer Stimme: »Lebe wohl!«

und bricht ohnmächtig an dem Strand zusammen.

Wohl möchte Ceÿx säumen, doch das Schiff

durchschneidet rasch die Flut, in gleichem Takt

von starker Ruderer Faust dahingetragen.

Und wie Alkyone die Augen öffnet,

sieht sie den Gatten, der vom schwanken Heck

des Schiffs ihr winkt. Sie winkt zurück

und schaut ihm nach. Nunmehr erkennt

sie den Geliebten nicht mehr, nur das Schiff,

ja bald das helle Segel nur am Mast.

Sie schaut noch immer, bis auch dies verschwunden.

Dann kehrt sie traurig heim. Im Schlafgemach

wirft sie sich weinend auf das Ehebett.

Doch das Gemach, wie das verlassne Lager

erinnern sie aufs neue, wer ihr fehlt,

und stets aufs neue fließen ihre Tränen.

Das Schiff, das Ceÿx trägt, hat unterdes

die hohe See gewonnen, und mit Macht

trifft von der Seite es der Wind. Sie legen

die Ruder fest und spannen an der Raa

die Segel auf, die Brise zu benützen.

Sie hatten fast die Hälfte ihrer Fahrt

zurückgelegt, und weit noch war das Land,

als mit der Abenddämmrung weiße Kämme

sich auf den Fluten türmen, und der Ost

gewaltig einsetzt. »Nehmt die Raaen ab

und bindet alle Segel fest am Mast!«

so ruft der Schiffsherr, doch der Sturm verschlingt

sein Wort und hindert, dem Befehl zu folgen.

Die einen retten rasch die Ruder – andre

verstopfen rings die Luken – jene wollen

die Segel bergen – dieser schöpft das Meer,

das über Bord schlägt, wirkungslos in Eimern

ins Meer zurück – ein andrer holt die Raaen

herab: doch ohne Ordnung, ach, und ohne Nutzen

ist ihr Bemühn. Wildbrausend wächst der Sturm,

von allen Seiten fällt er auf die Flut

und türmt sie wütend auf. Erschreckt bekennt

der Schiffsherr, daß er nicht zu raten weiß,

daß solchem Unheil keine Kunst gewachsen.

Die schwarze Flut scheint bald zum Wolkenhimmel

hinaufzuschlagen, bald mit grimmer Wut

den grauen Sand der Tiefe aufzuwühlen,

und hilflos auf den Fluten schwankt das Schiff.

Bald schaut es hoch von einem Wellenberg

hinunter in der Hölle grause Tiefen,

bald schaut es kaum zum Himmel noch empor,

ins tiefe Wellental hinabgezogen.

Und trifft die See es seitwärts, dann erdröhnt es,

wie wenn der Sturmbock eine Mauer trifft

und schwere Schleudern eine Bresche reißen.

Die Planken biegen sich, die Wachsschicht reißt,

die alle Fugen schließt – es klafft ein Leck:

der Weg ist frei den mörderischen Wellen.

Zugleich erschließt der Himmel seine Pforten,

der Regen fällt mit unerhörter Macht

und mischt sich mit der Meeresflut. Kein Stern

erhellt die Nacht – ja dunkler noch als Nacht

erscheint der Sturmwind. Nur der Blitze Leuchten

läßt hell die weißen Wogenkämme schimmern.

Die Flut dringt ein, und alle Hoffnung schwindet,

denn jede neue Welle bringt den Tod.

Die Männer weinen oder stehn erstarrt.

Man preist den glücklich, den auf festem Land

ein Grab erwartet. Dieser fleht den Gott

an mit Gelübden und erhebt die Arme

zum unsichtbaren Himmel, Hilfe heischend,

der Eltern denkt ein andrer, der Geschwister,

der teuren Heimat und der lieben Kinder.

Nur an Alkyone denkt Ceÿx, nur

ihr Name schwebt auf seinen Lippen, und

so sehr er sie vermißt, mehr freut es ihn,

daß sie nicht bei ihm ist. Noch einmal will

nach seiner Heimat er die Blicke wenden,

doch er vermag die Richtung nicht zu finden,

so furchtbar treibt die Flut das Schiff im Kreis,

und pechschwarz deckt die Wolkenwand den Himmel.

Doch jetzt zerbricht der wilde Sturm den Mast,

er bricht das Steuer gleichfalls. Im Triumph

steigt nun die Flut zu so gewaltiger Höh',

als hätt' ein Gott den hohen Athosberg

vom festen Land herab ins Meer gestürzt.

Mit solchem Schwall trifft sie von oben her,

mit solcher Wucht das Schiff, daß es zerbricht.

Es schießt zum Grunde, und mit ihm versinkt

der größre Teil der Mannschaft, um zum Licht

nicht mehr zurückzukehren. Wenige sind's,

die an des Wracks zerspaltnen Trümmern hängen.

Des Ceÿx Hand, die einst das Zepter führte,

umklammert jetzt ein armes Trümmerstück.

Er ruft den Schwiegervater Aeolus,

den Vater Lucifer – er ruft umsonst.

Vor allem aber tönt Alkyones,

der teuren Gattin Name, bis zuletzt

von seinen Lippen. An Alkyone

denkt er auch noch im Tode, und er wünscht,

vor ihren Augen möge ihn die Flut

ans Land hinspülen, daß die treue Hand

der lieben Gattin ihm ein Grab errichte.

»Alkyone!« so ruft er schwimmend aus.

»Alkyone!« so murmelt er versinkend,

denn eine finstre Woge trifft sein Haupt

und reißt ihn in die Tiefe. – Lucifer

erschien an diesem Tage nicht der Welt.

Wohl an den Himmel bannte ihn die Pflicht,

doch er verhüllte sich in dichten Wolken.

Die ahnungslose Gattin zählt indes

die Nächte, bis er wiederkehrt, und rüstet

bereits für ihn und sich das Festgewand.

An den Altären aller Götter opfert

sie für des Gatten Heimkehr. Doch vor allen

fleht sie an Junos Altar für das Heil

des Gatten, der schon nicht mehr ist. Sie fleht,

daß er bald komme und daß seine Liebe

nie einer andern gelte – ach, nur dies

gewährten ihr die Götter. Aber Juno

kann es nicht dulden, daß sie Tag für Tag

um eines Toten willen mit Gebeten

gerufen wird, daß eine Unglückselige

durch ihre Nähe ihren Tempel schände.

Sie spricht zur Iris: »Treue Botin, geh

hinab ins Haus des Schlafs, des Schlummerspenders.

Er soll ein Traumbild, das dem Ceÿx gleicht,

ins Haus der Gattin senden, daß von ihm

sein Schicksal sie erfahre.« Iris zieht

den bunten Bogen schimmernd durch die Luft

und dringt hinab ins dunkle Reich des Schlafs.

Als nun der Schlafgott den Befehl vernahm,

wählt aus den tausend Geistern seines Reichs

er Morpheus aus. Denn keiner weiß wie er

den Gang, die Miene, ja die Stimme selbst

der Menschen nachzuahmen. Er vermag

so wie die Tracht sogar die Lieblingsworte,

die jedem eigen sind, sich anzumaßen.

Der fliegt mit leisen Flügeln durch die Nacht.

Bald ist sein Ziel erreicht, und er vertauscht

das Flügelkleid mit der Gestalt des Ceÿx.

So tritt er totenbleich und gänzlich nackt

zum Lager der unseligen Gattin. Feucht

erscheint sein Bart, und Wasserströme rieseln

aus seinem Haar. So lehnt er sich ans Bett

Alkyones und spricht mit heißen Tränen:

»Erkennst du, Ärmste, wohl den Ceÿx noch?

Hat nicht der Tod mein Angesicht entstellt?

Schau hier den Schatten, der dein Gatte war.

Laß alle Hoffnung schwinden! Dein Gebet,

Alkyone – es hat mich nicht gerettet.

Auf hoher See erfaßte uns der Süd

und brach mit Donnerkrachen unser Schiff,

und meinen Mund, der deinen Namen rief,

verschloß die Flut. O zweifle nicht daran!

Kein trügerisch Gerücht verkündet dir's,

ich melde selbst, leibhaftig, meinen Tod.

Drum stehe auf, beweine mich und bringe

in Trauerkleidern Totenopfer dar.

Laß mich nicht unbeklagt zum Orkus wandern!«

Dies sagte Morpheus, und er sagte es

mit jener Stimme, die einst Ceÿx hatte.

Er schluchzte laut und hob die Hände, wie

sie Ceÿx einst erhoben. Weinend hob

nun auch Alkyone im Schlaf die Arme,

ihn zu umfassen, doch der Schatten schwindet

aus ihren Händen. »Bleibe!« ruft sie aus.

»Wo eilst du hin? Laß uns gemeinsam scheiden!«

Die eigne Stimme weckt sie aus dem Schlaf,

und auf der Herrin Stimme hin erscheinen

mit Licht die Sklaven. Wirr blickt sie umher

und sucht nach ihm, der eben bei ihr war.

Doch wie sie ihn nicht findet, reißt sie sich

von ihrer Brust die Kleider, schlägt die Brust,

zerrauft das schöne Haar und jammert laut.

Wie nun die Amme fragt: »Was klagst du so,

Alkyone?« entgegnet sie: »O sprich

nicht von Alkyone! Sie starb zugleich

mit ihrem Ceÿx. O, laß jeden Trost!

Er starb im Schiffbruch und erschien mir jetzt

leibhaftig. Ich erkannte ihn und streckte

die Hände aus, ihn festzuhalten. Ach,

sein Schatten war es nur, und er verschwand.

Und doch, es war des Teuren Schattenbild.

Zwar strahlte nicht wie sonst sein schönes Antlitz,

nein, nackt und bleich und elend stand er hier

mit feuchtem Haar, an dieser Stelle hier« –

sie schaute hin, ob sich noch Spuren zeigten.

»Das also sagte mir mein ahnend Herz,

als ich ihn bat, den Winden nicht zu traun.

O hättest du, als du zum Tode gingst,

mich mitgenommen! Nie im Leben dann

und nicht im Tod war ich von dir geschieden.

Nun sterb ich fern von dir, und fern von dir

wird meine Leiche auf den Wellen treiben.

Denn härter als die See erschien ich mir,

wollt' ich nach solchem Schmerze weiter leben.

Ich will es nicht und folge dir, du Armer,

auf deiner Bahn. Und wenn das Grabmal nicht

die Aschenurnen von uns beiden zeigt,

soll es vereint doch unsre Namen zeigen.«

Der Schmerz erstickte ihre Stimme. Doch

in lauten Klagen, jammervollen Seufzern

schafft er sich Bahn.

Noch früh am Morgen war's.

In tiefer Trauer schreitet sie hinaus

zum Strand, an jene Stelle, wo sie ihn

zum letztenmal gesehn. Sie schaut hinaus

und sieht dort draußen auf der hohen See

ein ungewisses Etwas treiben. Was

es ist, vermag sie nicht zu sagen. Nun

kommt es schon näher und ist – eine Leiche.

Noch weiß sie nicht, um wen sie weint, doch, weil

er Schiffbruch litt, weint sie um ihn.

»Wer du auch seist, weh deiner armen Gattin!«

Nun treibt die Flut ihn näher, und je näher

er antreibt, um so lauter pocht ihr Herz.

Nun ist er nah am Land, und sie erkennt,

es ist – ihr Gatte. »Ja, er ist's!« so ruft

sie jammernd aus, zerreißt ihr Haar, ihr Kleid,

schlägt sich die Brust und streckt die Arme aus

zum toten Ceÿx. »So, so kehrst du heim,

mein teurer Gatte!« stöhnt sie

Um die Macht

der Flut zu brechen, war ein hoher Damm

vom Ufer vorgetrieben. Jetzt – es schien

ein Wunder – schwang sie sich auf ihn empor.

Und wohl ein Wunder war es. Denn sie fliegt

mit neugewachsenen Flügeln durch die Luft

als Vogel zu den Meereswogen nieder,

und während sie die Wellenkämme schneidet,

ertönt die Stimme aus dem feinen Schnabel

wie eine dumpfe Totenklage. Nun

hat sie den stummen Totenleib erreicht,

umschlingt ihn mit den Flügeln und berührt

mit ihrem Schnabel seinen kalten Mund.

Am Ufer stritt man, ob die Wellen nur

zufällig Ceÿx' Antlitz aufgerichtet,

ob er der Gattin Kuß gespürt: er hatte

in Wahrheit ihn empfunden. Denn die Götter

erbarmten sich der Armen, und auch er

ward nun zum Vogel. Aber ihr Geschick

und ihre Liebe bleibt auch jetzt die gleiche.

In treuer Ehe nisten sie, und wenn

Alkyone auf ihren Eiern brütet,

so regt in Winters Mitte sieben Tage

kein Lufthauch sich

Der Sage nach herrscht, wenn die Eisvögel brüten, völlige Meeresstille, die »halkyonischen Tage« der Alten., und ruhig treibt das Nest

auf unbewegten Wellen. Aeolus

schließt in den Kerker alle Stürme ein,

und Meeresstille gönnt er seinen Enkeln.

Die Sage knüpft an ein Felsbild am Gipfel des Sipylus in Lydien an, das einer weinenden Frau ähnlich sieht.

Ganz Lydien hallte von der Kunde wider,

und auch in Phrygiens großen Städten sprach

man nur vom Los Arachnes

Arachne hatte, wie Ovid unmittelbar vorher erzählt, sich gerühmt, Minerva in der Webekunst überlegen zu sein, und war von dieser in eine Spinne (ἀράχνη) verwandelt worden.. Niobe

vernahm es auch, als sie als Mädchen noch

am Sipylus verweilte. Doch sie ließ

sich durch das Los Arachnes nicht belehren,

den Göttern nicht mit stolzem Wort zu trotzen.

Gar vieles hob ihr Selbstgefühl: die Kunst

des Gatten, beider hohe Abkunft

und ihres Reiches Macht. Doch alles dies

erhob sie nicht zu solchem Stolze wie

die Scharen ihrer Kinder – ach, sie wäre

der Mütter glücklichste gewesen, hätte

sie sich nicht selbst als glücklichste gepriesen.

Durch Thebens Gassen schritt, vom Gott begeistert,

Manto, die Seherin, Teiresias' Tochter,

und rief mit lauter Stimme: »Auf, ihr Fraun!

Bekränzt mit Lorbeer euer Haar und bringt

Latona Opfer dar und ihren Kindern.

Aus meinem Munde spricht die Gottheit selbst!«

In frommem Eifer flochten alle Fraun

sich Lorbeerreiser in das Haar, und rings

hört man Gebete, sieht man Flammen steigen

und Weihrauchdüfte die Altäre krönen.

Doch, siehe da, es naht sich Niobe,

umdrängt von einem stattlichen Gefolge.

Von Gold erglänzt das stolze Purpurkleid,

das tiefe Haar umwallt den weißen Nacken,

und auch im Zorne noch erscheint sie schön.

Nun bleibt sie stehn und spricht, indes ihr Auge

mit strengem Blick den Kreis durcheilt: »Ihr rast!

Was ehrt ihr Götter, die ihr niemals saht,

und ehrt die nicht, die euch so nahe sind?

Wo steht der Altar, den ihr mir geweiht?

Ich bin aus Tantalus' Geschlecht, der einst

der Götter Gast sich nannte. Atlas ist

der Vater meiner Mutter, der den Bau

des Himmels trägt auf den gewaltigen Schultern.

Mein Vater stammt von Zeus und ebenso

Amphion, mein Gemahl. Als Königin

der Phryger reichte ich die Hand zum Bund

dem König, dessen Saitenspiel die Mauern

der Kadmusstadt einst wunderbar gefügt.

An seiner Seite herrsche ich. Der Schatz

der Könige von Theben gilt mit Recht

für unerschöpflich. Und nun seht mich selbst!

Seh ich nicht leibhaft einer Gottheit gleich?

Bedenkt dazu der Kinder stolze Schar,

der Töchter sieben und der Söhne sieben,

und bald die Scharen noch der Enkelkinder.

Bedenkt das alles, und ihr wißt, worauf

ich stolz sein darf. Und ihr, ihr wagt es noch,

Latona, des Titanen Köus Tochter,

den niemand kennt, mir vorzuziehn? Hat nicht

die Erde ihr den kleinsten Platz verweigert,

als sie mit ihren Kindern schwanger ging?

Nicht Himmel und nicht Erde und nicht Meer

nahm damals dieser Göttlichen sich an.

Die Welt verschloß sich ihr, bis Delos sprach:

›So unstet irrst du auf dem Land wie ich

im Reich der Wellen irre

Nach der Sage ließ Poseidon die Insel Delos durch einen Schlag mit dem Dreizack dem Meer entsteigen. Sie schwamm nun unstet umher, bis sie Apoll an ihren Ort bannte.. Komm zu mir!‹

Und dort auf diesem schwanken Sitz gebar

sie dann zwei Kinder – just der siebte Teil

von meiner Leibesfrucht. Drum seht mich an.

Ja, ich bin glücklich! Leugnet ihr's etwa?

Und glücklich werd' ich bleiben. Leugnet ihr

vielleicht auch das? Die Fülle meines Glücks

verleiht mir Sicherheit. Ich bin zu groß,

als daß Fortunas Neid mir schaden könnte.

Will sie mir etwas nehmen, gut: sie muß

mir immer mehr doch lassen als sie nahm.

Mein Glück kennt keine Furcht mehr. Nehmet an,

es stürbe mir ein Teil der Kinderschar,

so werde ich, soviel man mir auch raubt,

doch nie auf zwei beschränkt sein, zwei, wie sie

Latonas ganzer Reichtum sind. Erscheint

sie euch nicht selbst so gut wie kinderlos?

Drum legt den Lorbeer aus dem Haar und geht!

Genug des Opfers war's für diese Göttin,

für eine Mutter von zwei Kindern. Geht!«

Voll Angst gehorcht man ihr. Das Opferfest

wird unterbrochen. In der Stille nur

steigt leises Flehn der Fraun zum Himmel auf.

Die Göttin aber spricht in edlem Zorn

zu ihren Kindern auf des Kynthus

Der Berg auf Delos. Spitze:

»Hört ihr es wohl? Man leugnet meine Gottheit,

verachtet mich, die ich so stolz auf euch,

die keiner Göttin außer Hera weicht!

Von den Altären, wo Jahrhunderte

hindurch man meine Gottheit fromm verehrt,

vertreibt mich Niobe. Und, hört, sie fügt

zur frechen Tat noch freche Worte. Euch

wagt sie die eignen Kinder vorzuziehn,

und mich – o laßt das kecke Wort sie selbst

jetzt treffen – nennt sie kinderlos! So spricht

des Vaters freche Sprache sie, die Tochter

des Tantalus!« Apollo wehrt dem Flehn

der Mutter: »Halte ein, denn jedes Wort

verzögert nur die wohlverdiente Strafe.«

So spricht auch Artemis, und schnellen Flugs,

in dunkle Wolken eingehüllt, erreichen

sie Thebens Burg.

Vor seinen Toren lag

ein weiter Spielplatz, wo der Rosse Hufe

die Erde locker stampften. Dort besteigen

die Pferde eben sieben von den Söhnen

Amphions, und auf roten Purpurdecken

mit goldenen Zügeln sprengen sie einher.

Ismenus, seiner Mutter ältster Sohn,

will seinen schaumbedeckten Renner just

nach Reiterart in schönem Kreise wenden,

da ruft er plötzlich: »Weh mir!« denn ein Pfeil

hat ihm die Brust durchbohrt. Die Zäume fallen

ihm aus der Hand, und langsam gleitet er

tot von des Pferdes rechtem Bug herab.

Sein Bruder Sipylus vernahm den Ton

der angespannten Bogensehne. Wie

der Schiffer, der ein Wetter flieht, am Mast

die Segel alle aufspannt, um auch noch

das kleinste Lüftchen zu erhaschen, so

sprengt mit verhängten Zügeln er davon.

Doch unvermeidlich trifft Apolls Geschoß.

Im Nacken wiegt sich zitternd schon der Schaft,

und aus der Kehle dringt des Pfeiles Spitze.

Vornüber, über seines Pferdes Mähne

stürzt er zur Erde, die von seinem Blut

gerötet wird. Zwei andere, Phädimus

und Tantalus, der des unseligen Ahnen

verruchten Namen trug, beschlossen schon

mit einem Ringkampf dieses Tages Übung.

Sie hielten Brust an Brust gedrängt sich fest

umarmt, da trifft in der Umarmung sie

der Todespfeil. Sie stöhnen beide auf,

sie fallen beide schmerzgekrümmt zu Boden,

zum Himmel richten beide ihre Blicke

zum letztenmal und sterben beide so.

Das sah Alphenor, und die junge Brust

mit Fäusten sich zerschlagend, eilt er rasch

herbei, die kalten Körper zu erwärmen.

Doch mitten in dem frommen Liebeswerk

sinkt er zu Boden. Denn tief in das Herz

war ihm der mörderische Pfeil gedrungen,

und wie er ihn herausreißt, flieht das Blut

und flieht zugleich das Leben in die Lüfte.

Der Knabe Damasichthon trug das Haar

in langen Locken noch. Ihn traf ins Knie

ein Pfeil, und wie er ihn herauszuziehn

sich müht, durchfährt ein zweiter ihm den Hals,

ein Blutstrom stößt den Pfeil hinaus und schießt

in weitem Bogen durch die Luft. So war

von allen Söhnen nur Ilioneus,

der jüngste, noch am Leben. Er erhob

Die Arme im Gebet empor und sprach:

»O schonet mein, ihr Götter alle!« – denn

er wußte nicht, daß ihm nicht alle grollten.

Des Knaben Unschuld rührte selbst Apoll.

Der Pfeil ist zwar der Sehne schon entflohn,

doch starb er an der kleinsten Wunde. Denn

nicht tief stak ihm der Pfeil im jungen Herzen.

Des Volkes Klage und der Töchter Jammer

verkünden rasch der Mutter ihren Sturz.

Sie staunte, daß die Götter dies vermocht,

sie grollte, daß die Götter dies gewagt,

daß sie so furchtbar ihre Macht gezeigt.

Sie stand allein in ihrer Mädchenschar –

Amphion hatte mit dem eignen Schwert

dem Leid ein Ziel gesetzt und auch dem Leben.

O wahrlich, wahrlich, diese Niobe

glich nicht der Niobe von früher mehr,

der Königin, die herrisch vom Altar

Latonas fromme Dienerinnen scheuchte.

Auf jene hatten, schritt sie durch die Stadt,

die Ihrigen mit stillem Neid gesehn,

doch diese weckte Mitleid selbst beim Feinde.

Sie warf sich auf der Söhne kalte Leichen

und küßte wahllos sie zum letztenmal,

dann hob empor sie die zerfleischten Arme

und rief: »Nun weide dich an meinem Schmerz,

grausame Feindin, denn du hast gesiegt!

In sieben Leichen trägt man mich hinaus

zur Totenstätte. Laß dein wildes Herz

sich sättigen am Triumph – du hast gesiegt!

Doch – nein! Du siegtest nicht! Im Elend selbst

bin ich noch reicher jetzt als du im Glück.

Trotz dieser Leichen bin ich Siegerin!«

Noch sprach sie so. Da tönte durch die Luft

der angespannten Bogensehne Klang,

der alle zittern machte bis auf sie.

Ihr gab ihr Unglück Mut.

Ein Trauerchor

mit schwarzen Kleidern, aufgelöstem Haar,

so standen um die Brüder sieben Schwestern.

Wie nun die eine aus des Bruders Leiche

den Pfeil herausziehn will, bricht tot sie selbst

zusammen auf dem toten Bruder. Jene,

die ihrer Mutter Trost zuspricht, verstummt

und windet sich an unsichtbarer Wunde.

Die eine sucht zu fliehen und stirbt im Fliehn,

die im Versteck – und die auf offnem Feld,

und jene stirbt bei ihrer toten Schwester.

So sterben alle, und nur eine bleibt,

die letzte, die mit ihrem eignen Kleid,

mit ihrem eignen Leib nun Niobe

zu decken sucht. »Die eine«, ruft sie aus,

»die Jüngste, laßt mir! Ach, ich fordre ja

die Jüngste nur, nur eine von so vielen.«

So fleht sie. Doch in ihren Armen stirbt

auch die, für die sie fleht. Sie ist verwaist.

Verlassen sitzt sie neben des Gemahls,

der Söhne und der Töchter Leichen da.

Und sie erstarrt vor Schmerz. Kein Wind bewegt

ihr Haar. Das Blut entwich dem bleichen Antlitz,

und unbeweglich stehn in starren Wangen

die Augen da. Kein Leben zeigt dies Bild.

Am harten Gaumen klebt die Zunge fest,

die Adern schlagen nicht, es biegt sich nicht

der Nacken mehr, bewegungslos erscheint

der Arm, der Fuß. Im Innern selbst

die Eingeweide wurden ihr zu Stein.

Doch immer weint sie noch.

Nun aber packt

ein wilder Sturm das Steinbild und entführt

sie in ihr Vaterland, zum Sipylus.

Dort an des Berges Gipfel haftet nun

das Steinbild. Aber immer quellen noch

die Tränenströme aus dem Stein hervor.

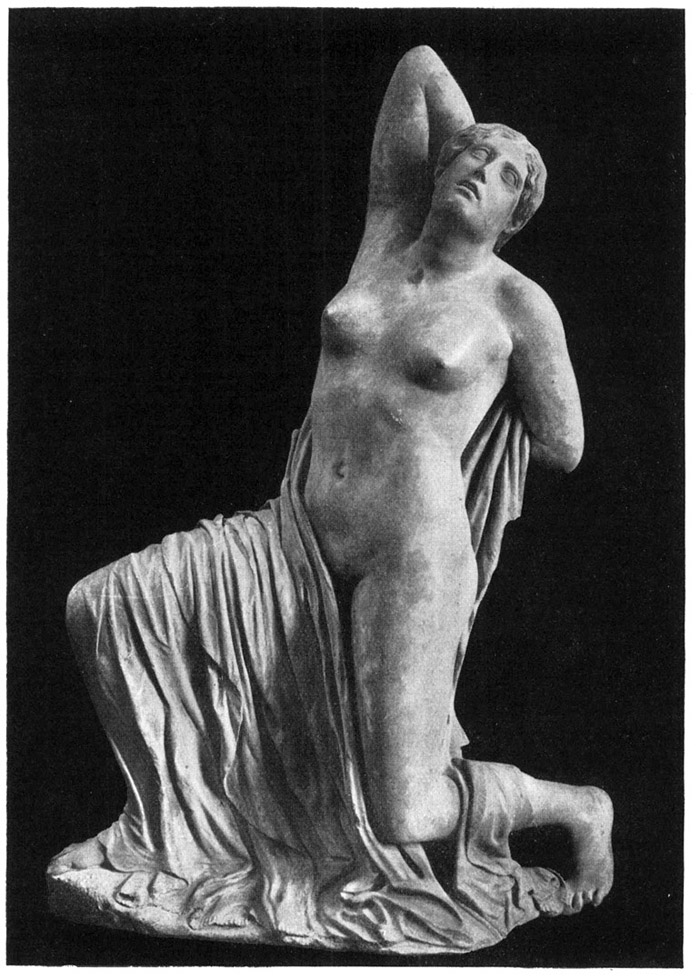

Niobide.

Statue nach Photographie