|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Alt-Wien ist modern.

Es ist hinter seinem Epitaphium, das der Geschmack der sechziger Jahre, so um die Zeit der Stadterweiterung herum, aus den Steinen der Bastei gemeißelt hat, hervorgetreten. Nicht mit schwerem, wuchtigem Schritt, wie es das Rom der Cäsarenzeit getan hat, als die großen Ausgrabungen am Forum begannen.

Altwien ist als junge Dame graziös im Menuettschritt in unsre Mode von heute hereingetänzelt, lächelt uns mit blauen Kinderaugen an und kokettiert ein wenig nach rückwärts mit dem ernsteren, steiferen Empirestil.

Und hört heute einer von Alt-Wien reden, so denkt er an zierliche, goldrandige Kaffeetassen mit dem Bienenkorb, an savannenbraune Reifröcke, Kaschmirschals, an graue, hohe Zylinderhüte über Frisuren à la Giraffe und an Pepitahosen. Wer denkt da nicht an die lieben Lockenköpfchen unter den Pamelahüten?

Alt-Wien guckt nicht als ehrwürdige Ahne, sondern als schelmischer Backfisch in unsre Zeit.

Was hinter der Kongreßzeit liegt, gilt nicht als Alt-Wien.

In der Architektur erst recht nicht. Wer nennt den Stephansdom einen Alt-Wiener Bau? Oder das Belvedere oder das Bräunerpalais? Ihnen fehlt die Behaglichkeit und das ein wenig Kokette; wichtige Ingredienzien der Wiener Art.

Inmitten der Stadt, knapp neben belebten Gassen, steht ein »entlegenes« Durchhaus.

Wie römische Backsteine die Legionszeichen, so könnte jeder seiner Ziegel den Bienenkorb aufweisen.

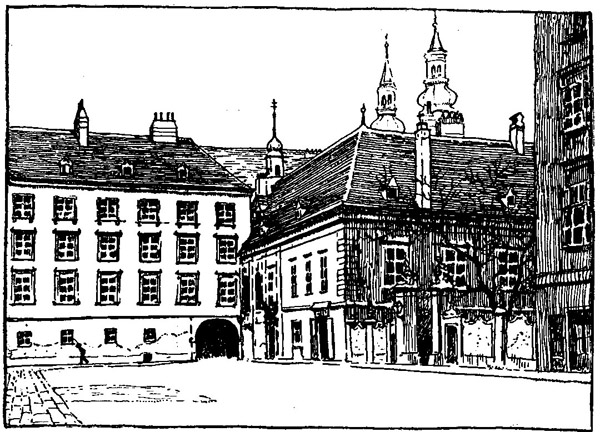

Es ist ein Altwiener Haus nach der neuen Mode und nach dem Herzen der Historiker, der Heiligenkreuzerhof. Behäbig und ein klein wenig kokett. Das nur in wenigen Einzelheiten; so in der graziös bewegten Linie der Bekrönung der kurzen Mauer, die das Prälatenstöckel vom Hofe trennt, nicht abschließt, denn das Prälatenhaus hinter ihr mit seinem kleinen Gärtchen wirkt wie eine bequeme, grün tapezierte Loge, von der man die Bühne – den großen Hof – überblickt. Aber die Bühne bleibt leer.

Wer hat im Heiligenkreuzerhof zu tun?

Hie und da ein Maler, der mit scharfem, forschendem Blick schaut und vor der Natur Dinge sieht und Stimmungen fühlt, die wir erst dem gemalten Bilde ablesen können.

In einer Ecke des Hofes erscheint manchesmal, durch den Wiener Hausfrauenverein hervorgerufen, in bescheidener Weise mehr oder weniger anmutige Bewegung, und ein Tuchgeschäft en gros sowie ein »Spezialgeschäft für den hochwürdigen katholischen Klerus« vermögen nicht die riesige Fläche des Hofes mit ihren Kunden wohltätig zu beleben; wir denken an den statistischen Nachweis über die Bevölkerungsdichte der Erde, wie wir ihn in geographischen Lehrbüchern finden. Zum Beispiel: »Kirgisensteppe, 1·3 Bewohner auf einen Quadratkilometer.«

Der Hof ist so groß und so leer, daß er Freunde der Ruhe und des Lichtes und – Häuserspekulanten reizt, und wer ihn an einem Julisonntag gegen Abend, von der Rotenturmstraße kommend, betritt, den überkommt eine Empfindung wie vor dem Böcklinschen Bilde »Insel der Abgeschiedenen«. Wer aber in einer wohlig-warmen Mainacht, wenn der Vollmond zwischen Silberwolken schwimmt, aus dem kleinen Weinstübchen neben der Bernardikapelle in die »mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält«, hinaustritt, der mag an eines der modern gewordenen, romantischen Bilder des seligen Spitzweg denken, an die alten Gassen mit dem Mondlicht, den Erkern im Dämmerschatten und dem Nachtwächter mit der Hellebarde und der Hornlaterne.

In dem tiefen Dunkel der Ecke des Hofes, bei dem niederen, breiten Bogentor, das zur Schönlaterngasse führt, steht dunkler in der Wand das Barockportal der Bernardikapelle. Ihre rundbogigen Fenster sind schwarze Flecken im Schatten. Aber silberig im Mondlicht glänzt das hohe Dach, auf das massige Rauchfänge Schattenstreifen werfen. Und Hochauf ragen hinter dem Dache in nebelhaften Silhouetten die graziösen Türme der Jesuitenkirche. Warmes Licht, das aus der Tür der Weinschenke neben der Bernardikapelle dringt, zeichnet auf die Steinplatten und Katzenköpfe des Hofpflasters einen schmalen, hellgelben Streifen, und an den Sträuchern des Gartens vor dem Prälatenstöckel träumen weiße Blüten.

Irgendwo am offenen Fenster hinter den Zweigen schlägt eine Nachtigall, und die steinernen Amoretten, die sich an den großen Vasen auf den Pfeilern des Gassentores herumtummeln, flüstern einander schalkhafte Koseworte zu. »Wundervolle Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht.«

Schade, daß kein Brunnen in des Hofes Mitte seine Wasser plätschern läßt und daß nicht Linden – alte Klosterlinden – als Vogelherbergen Leben in die Klosterstille des Hofes tragen.

Wasserrieseln, Laubgeflüster und waches Träumen sind nirgendwo so stilrichtig wie im Heime der Beschaulichkeit, in einem Kloster.

Freilich, die Heiligenkreuzer Mönche waren ehemals Schuster und mehr realistisch als poetisch gesinnt, sie waren vor Zeiten mannhafte Gewerbetreibende, und keiner war ein »Schuh-Macher und Poet dazu«, keiner war vom Schlage der berühmten Schuster wie Hans Sachs und Ahasver. Herzog Albrecht hat den Abt von Heiligenkreuz seinen »geliebten Meisterschuster« genannt, und in der Mitte des 14. Jahrhunderts waren die Klosterschuhe von Heiligenkreuz ein begehrter Modeartikel auf dem »Bauernmarkt« in Wien. Der Gedanke ist nicht kurzerhand wegzuweisen, daß der gelehrte Heiligenkreuzer Abt nach zelebrierter Messe und »gelesenem Brevier« in seiner privaten Gartenwerkstätte ein Paar mächtiger Jagdstiefel als sinniges Cadeau für den Herzog zurechtzimmerte, so daß sein Schusterhammer Funken aus den Absatznägeln schlug.

Uns würde es seltsam anmuten, wenn der Mönch, der eben umflort und umduftet von Weihrauchwolken am Altar die Monstranz vor dem knienden Volke emporgehalten, in die Schusterwerkstätte – den düstern Raum mit den wuchtigen Säulen – hinabginge, dort auf seinem Bein einen Bauernstiefel mit dem Knieriemen einspannte und mit Ahle und Hammer ein lustiges Klopfen und Besohlen begänne – ohne Streikabsichten und hundertprozentige Lohnerhöhungen.

Die arbeitsfrohen grauen Brüder im Waldtale sangen auch nicht das Lied von der Arbeit, sondern das »Pax domini vobiscum«. Waren das dunkle, rückständige Zeiten! ...

An der Mauer der einförmigen, zwanzigfenstrigen Front, die dem Prälatenbau gegenüberliegt, ist wohl ein Brunnen. Mit einem vertikalen, aus einem Schlitz in der Erde aufragenden Hebel wurde das Wasser in einen unbedeutenden »Grand« gepumpt; die auf einem steinernen Wappen über ihm angebrachte Zahl 1610 bezieht sich auf einen andern, verschwundenen Brunnen.

Ein zweites altes Klosterwappen mit der Schwurhand ist ein Sinnbild des Stiftshofes. Ober dem Tor in der Grashofgasse ziert es die Wand. Steinern, grau, verwittert und überladen mit abbröckelnden Barockzieraten, ist es umgeben von sieben Firmenschildern, die ja dem Wappen sinnverwandt sind. Da wirkt das Stiftswappen als würdiger Greis im farbigen Kranze seiner modernen, heiteren Urenkel.

Vor dreißig Jahren besaß der Heiligenkreuzerhof eine allen Wienern bekannte Spezialität. Die Taverne neben der Bernardikapelle. Sie war die Zuflucht der Durstigen der unteren Hunderttausend, ein Buen Retiro der Romantiker und die geistige Nährmutter einer ausgestorbenen Menschengattung: der k. k. Invaliden. Die zumeist weißhaarigen Träger der langen, hechtgrauen Mäntel und der kurzen Säbel in der Lederscheide am Bandelier hatten drei Stammlokale: das primitive Kaffeehaus unter dem Schwibbogen der Verbindungsbahn bei dem Durchlasse zur Landstraßer Hauptstraße, den Dominikanerkeller und die Heiligenkreuzer Weinstube. Da war es am billigsten.

Wie an den Toren mancher einsamen Anwesen geschrieben steht: »Vorsicht, bissiger Hund!« so prangen jetzt an Gasthaustüren oder -fenstern Zettel mit der Preisliste der Speisen und Getränke, auf daß sie den arglosen Wanderer vom unvorsichtigen Betreten des Lokals zurückschrecken. Auch im Fenster der Heiligenkreuzer Taverne ist jetzt so ein Schreckzettel. Er ist das Bemerkenswerteste an ihrem Äußeren. Heutzutage ist auch ihr Inneres recht gewöhnlich.

Wer aber einst an einem heißen Tage, geblendet vom Sonnenglast und müde der Hitze, ihr Schanklokal betrat, der fühlte die köstliche Labe einer Kühle, wie lange Klostergänge sie bieten, fühlte die beruhigende Wohltat weicher Dämmerung und einen feinen, würzigen Weinduft. Nur drei Tische sind in der grün und weiß bemalten Stube. Neben dem Tisch in der dunkeln Ecke grüßen durch das Fenster hellbesonnte Blütenzweige herein, auf denen sich Vögel wiegen und zwitschernd Zwiesprache halten mit den Finken und Kanarienvögeln, den Bewohnern dreier Vogelhäuschen, die zwischen alten Lithographien von Zampis an den breiten Wänden der Fensteröffnungen hängen. Auf einem dreifächerigen, altväterischen Regal neben dem Fenster steht eine große, blecherne Sparkasse mit einer Einwurföffnung, wie sie Klingelbeutel haben. Neben ihr sind grüne Flaschen, ein Zigarrenkistchen, alte Maßgläser mit Zinndeckeln. Da liegt ein Band »Hans Jörgl«, der sechs Jahre alt ist, und Knauers hundertjähriger Kalender. Wichtig und dominierend wie ein Katheder im Klassenzimmer steht der große Schanktisch, blitzblank und prätentiös, als wäre der Heiligenkreuzerhof seinetwegen erbaut worden.

Zitternde Lichter blinken auf zinnernen Zimenten und Trichtern und spielen hell auf Reihen breiter Gläser und bauchiger Flaschen. Ein Ausguß und Spülbecken von Zink gliedern sich rechts der ganzen Breite des Tisches an, groß und rund wie ein riesiger Weihbrunnkessel, ornamentiert und massiv, als wollte er ein Bad sein all der Affen und Kater, die in den Fässern noch verspundet lauern. In die behagliche Dämmerung auf den behäbigen Wirt mit der hörnernen Schnupftabaksdose und auf die Invaliden schaut aus einer Stubenecke ein vergoldeter Heiland vom hölzernen Kreuz herab.

Heute ist die Weinstube anders gestimmt, noch nüchterner als ihre Gäste, und über dem ganzen Hofe liegt es wie eine Ahnung vom Abschied, vom Ende. Auf einem Zukunftsplan, einem Projekt im Stadtbauamt, zieht schon eine Straße quer durch den Heiligenkreuzerhof.

Der Stiftshof ist alt. Schon 1242 hatten die Mönche von Heiligenkreuz ihren Hof in der Stadt, und Friedrich der Streitbare verlieh ihm Steuerfreiheit. Obwohl auf uraltem Kulturboden gelegen, benachbart dem Basiliskenhause, den düsteren Winkelgassen mit den Studentenbursen, unfern dem geheimnisvollen Curtiusloch und nahe einer alten Sternwarte, entbehrt der Heiligenkreuzerhof jeder Sage. Waren die Schuster durchweg Realisten oder die Mönche so ganz frei vom Aberglauben? Im Vergleich zu andern Städten, zu Prag und Nürnberg, ist Wien sagenarm. Ein voller Wanst fabuliert nicht gern, und Wein erfindet nur Lieder.

Nicht alle, die einst im Stiftsgebäude wohnten und verkehrten, waren phantasiearm. War doch einst eine ganze Künstlerschule – die Graveurakademie – im Heiligenkreuzerhofe untergebracht, bis sie zu Ende des 18. Jahrhunderts in das Kollegiatgebäude des aufgehobenen Jesuitenordens in der Annagasse verlegt wurde. Der Bildhauer Giulliani und sein berühmter Schüler Raphael Donner, die im Auftrage des Abtes Leeb, des feinsinnigen Kunstkenners, viele von ihren Arbeiten schufen und im Heiligenkreuzerhof wohnten, weilten oft lange im hiesigen Stiftshofe. Martin Altomonte lebte 15 Jahre lang als Familiaris des Klosters im Heiligenkreuzerhof, wo er sein Atelier hatte und wo er Anno 1745 starb. Keine Anekdote verknüpft seinen Namen mit dem Stiftshofe.

Als man den toten Malerfürsten zu seiner letzten Ruhestätte nach Heiligenkreuz aus dem Hofe trug, ließ Abt Robert, sein Freund, das »Fürstengeläute« läuten.

Auch andre Männer, die gar leicht den Samen zum Aufblühen einer Heiligenkreuzersage in ein Blumenbeet des Gärtchens hätten säen können, wohnten im Stiftshause. So Eduard Pohl, so der Schloßherr vom Lilienfelder Berghof, Castelli. Doch – Castelli, ja, der hat so etwas von einem Anfang zu einer Sage erzählt – ganz privatim.

Im Winter war es und in einer froststarren Mondnacht, als der Dichter, vom Seitzerkeller kommend, wo er mit Bäuerle ein Konvivium gehalten, über den Hof des Stiftshauses, der tief im Schnee lag, hinging.

Wenige Schritte vor ihm wandelte müde sein Wohnungsnachbar mit seinen beiden bildhübschen Töchtern. Sie kamen aus dem Kärntnertortheater.

Die beiden Mädel stapften wacker im Schnee und hoben dabei die Röcke auf. Mit faunischen Blicken betrachtete der »Höllenzote« (Castellis Name in der »Grünen Insel«) die vier rundlich ausgefüllten Strümpfe und murmelte: »Liebe Wiener Kinder!«

Da huschte jemand an der Wand neben ihm vorüber. Ein großer Mann in einem weiten, schwarzen Mantel und mit einem niederen Hut mit breiter, flacher Krempe. Einen Augenblick lang konnte Castelli des Mannes Gesicht sehen. Sarkastisch sagte der Fremde: »Liebe Wiener Kinder.« Dann war der Dunkle verschwunden. Für Castelli war er nicht ganz fremd. Der Dichter hatte ihn schon irgendwo gesehen. Wo? Auf einem alten Kupferstich?

In seinem Zimmer blätterte Castelli in einer Sammlung alter Stiche. Er suchte. Da hielt er einen Kupferstich knapp vor das Gesicht, nahm die Kerze vom Tisch und brachte sie ganz nahe zum Bilde ... Er hatte den Mann mit dem flachen Hut gefunden. Unter dem Porträt war zu lesen: Bischof Leopold Graf Kolonitz. Castelli war tagelang recht nachdenklich ...

Auch Bischof Kolonitz, der Sucher der »Wiener Kinder« im Türkenlager, wohnte und starb im Heiligenkreuzerhof!