|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der doppelköpfige kaiserliche Adler trug nicht Zöpfe. Ehemals, aber besonders in der Zopfzeit, trugen die k. k. Beamten Zöpfe, solche, die weit über den Nacken der Träger hinaus in Erlässe und Verordnungen hineinragten, Zöpfe, die auf Gesetze abfärbten und die bremsend zwischen alle Räder der Staatsmaschine hineingerieten.

In der Zopfzeit wollte Österreich eine Kolonie gründen; nicht im wilden Serbien oder Albanien – das wäre doch nahegelegen – sondern weit weg von allen Seressanern und Ogulinern; so eine richtige Kolonie auf einer südlichen Palminsel, und es errichtete seine »Faktoreien« auf den nikobarischen Inseln im Indischen Ozean. Bald aber wurde die Kolonie als unrentabel aufgegeben. Der Zopf hatte bis zu den Nikobaren gereicht. Und damals gab es noch viel weniger Verordnungen und Beamte als heute.

Da wir in fremden Landen nichts anfangen konnten, kamen die Fremden zu uns.

Es gab eine Zeit, in der Wien ein Settlement Spaniens war, in der italienische Sänger, Gesanglehrer, Baumeister und Rauchfangkehrer bei uns heimisch waren. Niemals sagte ein Wiener »Schornsteinfeger«, aber »Spazzocamino« war ein übliches Wort dafür, und auf alten Stadtansichten sehen wir Türken in weiten Hosen und mit Turbanen.

Die Handelstüchtigsten der Fremden, die Schlauesten, die Griechen, haben sich zahlreich hier niedergelassen und haben einem Teil des Stubenviertels ihren Namen gegeben, die unoffizielle Bezeichnung: »Griechenviertel.«

Interessant ist es, darüber zu denken, warum in der Stadt eine Gegend, die nicht mit Grenzen umschrieben werden kann, die arithmetische und geometrische Bezeichnung »Viertel« trägt, zudem sie überdies ein Teil eines in Plänen genau begrenzten Stadtviertels, des ehemaligen Stubenviertels, ist, das aber auch kein Viertel der Stadt gewesen ist.

Ist das Diplomatenviertel bei dem Rennweg nicht auch ein Viertel ohne Grenzen?

Wo in der Stadt die ältesten Häuser sind, wo in der Stadt die steilsten Dächer ragen, da ist das schmälste Gäßchen, die Griechengasse. Mit Eisenplatten ist mannshoch die Mauer des linken Hauses an ihrem Eingang vom Fleischmarkt gepanzert, damit der Wagen, der sich in die schmale Gasse hineinpreßt, nicht Mörtel und Stein zerreibe, und an den Eisenplatten ziehen sich lange, horizontale Rillen und Schürfe hin, und auf der andern Seite der Gasse schützen elf Prellsteine, abgeschliffen und zermürbt, die Hausmauer. Die dämmerige Gasse ist ein Stadtrest aus alter Zeit.

Als in den letzten sechziger Jahren Wien durch die Altweibermühle ging und sein Gesicht neumodisch wurde, hat es vergessen, diese graue Falte zu überschminken, und etwas vom Antlitz der Urahne ist geblieben; und wer heute durch die Griechengasse geht, mag an Rosenkreuzer, an Alchimisten und an die Sucher des Homunkulus denken. Das Haus mit den Prellsteinen ist das altertümlichste in Wien, es ist ein Schulbeispiel mittelalterlicher Baugemütlichkeit, es ist eine köstliche Theaterdekoration auf der Straße, und es wirkt in seiner Schmalheit wie eine Kulisse einer altdeutschen Straße auf der Bühne. Mondnacht im Theater. Hinter dem Vorhange im Fenster des niedrigen Erkers lugt die Geliebte auf den Ritter hinunter, der unter dem breiten Federhute, den Raufdegen an der Seite, auf der Laute klimpert. Aus dem kleinen Fenster über dem Erker späht die besorgte Mutter – die Fassade hat nur zwei Fenster – und im schwarzen Schatten hinter der Hausecke lauert, mantelvermummt, der Nebenbuhler.

Für eine Serenade der romantischeste Platz in der Stadt!

Unter dem Erker ist eine schwarze Tafel mit der Aufschrift »Reichenberger Beisel«. Außer seiner Architektur und seinem Alter ist das Haus noch zwiefach bemerkenswert. Schenkt man doch in ihm berühmt gutes Bier und sang doch dort einst das Original eines Monuments: der Bänkelsänger Augustin, von dessen Lebenslauf nicht viel mehr bekannt ist, als daß er einmal im Rausche in eine Pestgrube gefallen; aber er hat das erhebende, gedankentiefe Lied »O du lieber Augustin, 's Geld is hin, 's Mensch is hin, o du lieber Augustin, alles is hin« gedichtet, komponiert und gesungen. Von Dante ist nichts populär geworden als »Die göttliche Komödie«, und man hat ihm Denkmäler gesetzt. Von Augustin ist nichts populär geworden als »'s Mensch is hin« – und man hat ihm ein Denkmal errichtet und er ist jahrhundertelang unvergessen geblieben. Charakterisiert das nicht die Volksseele?

Das uralte Haus, in dem das Griechenbeisel ist und das im 17. Jahrhundert zur großen Pestzeit eine beliebte Schenke enthielt – Konrad Puffan war damals ihr Besitzer – hat bis heute wenig Veränderung erfahren. Die niederen, kleinen, dämmerigen Stuben sind wie sie ehemals gewesen, die Enge und die zahlreichen düsteren Winkel sind wie zu Puffans Zeiten, und hinten gegen den drei Schritte breiten Hof des Nebenhauses ragt ein alter Turm mit einem steilen, mit Röhrenziegeln gedeckten Dache ganz anachronistisch in unsre Zeit herein. Wer aber einen unbeschreiblich engen, düsteren Hof, einen Schlupf zwischen ruinenhaften Burgmauern sehen will, der versuche, durch das Tor des Hauses neben dem Reichenberger Beisel (das ehemals »Zum Roten Dachl« hieß) einzudringen.

Dieses einstöckige Haus sieht von außen recht gemütlich aus, und eine lebhaft bewegte, große Muttergottesstatue, die zwischen den Fenstern des ersten Geschosses in einer Nische steht, belebt die Fassade in angenehmer Art.

Diesem Hause schief gegenüber, an der platzartigen Erweiterung der Griechengasse, steht ein seltsamer Bau. Er ist eine Kirche der weltlichsten Bauart und sieht einem zierlichen Provinztheaterchen ähnlich. Sie ist dem heiligen Georg geweiht und dient, wie ein Historiker sagt, »seit 1783 jenen Griechen zum Gottesdienste, die kaiserlich türkische Untertanen waren«, während die Griechen österreichischer Staatsangehörigkeit die später erwähnte Kirche am Fleischmarkt zugewiesen erhielten.

Das Kirchlein ist in recht lebenslustigem, profanem Renaissancestil erneuert worden, und nur zwei Kreuze, die wenig zu den vielen Vasen an der Stirnseite des Daches passen, bezeichnen bescheiden den ehemaligen Zweck des Hauses. Im Felde eines von Halbsäulen getragenen Giebels – eine Partie des Hauses, die an das ehemalige Stadttheater auf der Seilerstätte erinnert – kämpft St. Georg zu Fuß mit einem Drachen. Er ist vom Pferde gestiegen, weil er sonst im Giebel keinen Platz hätte, und im Hintergrunde bäumt sich sein Roß. Die aus nicht solidem Material gemachte Gruppe erscheint durch Schmutzflecke und abgebröckelte Stellen einer Übertünchung so unruhig und zerrissen, daß der heilige Gaul ganz gut ein Hippogryph und St. Georg der Sänger und Tierbändiger Orpheus sein könnte.

Das Plätzchen dort, kaum für einen flüchtigen Sonnenstrahl groß genug, wird schon Anno 1499 urkundlich als Bürgermusterung erwähnt. Einige Geschichtsschreiber berichten, daß es damals den Bürgern zur Waffenübung gedient habe. Der Raum reicht nicht für dreißig Mann mit Spießen aus. In irgendeinem Zimmer auf der »Bürgermusterung« mögen wohl Kontrollversammlungen – Musterungen – stattgefunden haben.

Unweit dem romantischen Hause »Zum roten Dachl« steht die baulich hervorragendste griechische Kirche Wiens. Sie wirkt zwischen den Alt-Wiener Bauten so morgenländisch wie ein Turban zwischen Zipfelmützen und Zylinderhüten.

Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts waren die Griechen in Wien so zahlreich, daß es notwendig war, für sie eine Kirche zu bauen. Da gab das Toleranzedikt Kaiser Josefs II. allen Konfessionen gleichen Schutz, und die Gemeinde der nichtunierten Griechen kaufte 1782 das gräflich Stockhammersche Haus und ließ es in eine Kirche bescheidenster Art – ohne Turm und ohne Geläute – umbauen.

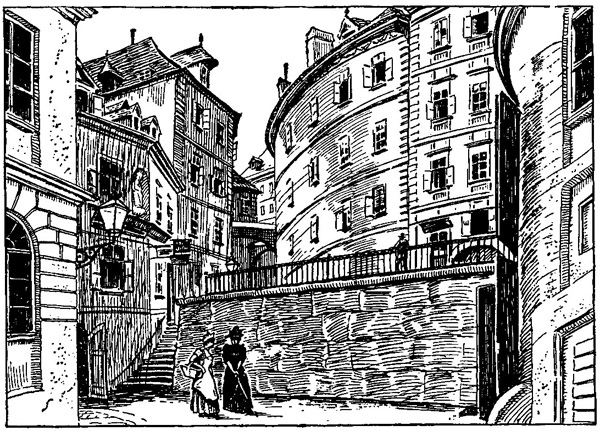

In dem Maße, in dem die griechische Kolonie reicher wurde, schien ihr Gotteshaus armseliger zu werden; deshalb ließ Baron Sina 1858 von Hansen eine neue Kirche erbauen. Theophil Hansen stellte einen prächtigen byzantinischen Tempel her, der im Erdgeschoß des Vordertraktes Kaufläden enthält. Reich wie die Fassade ist auch das Innere der Kirche, zu deren Ausschmückung Rahl und seine Schüler Bitterlich und Eisenmenger beitrugen. Der Kirche privater Nachbar aber, ein Alt-Wiener Bürgerhaus, sieht stolz und stattlich auf den kleineren vergoldeten Byzantiner herab. Es ist ein Haus, charakteristisch für die Größenverhältnisse vieler alter Wiener Häuser. Bei einer Höhe von fünf Stockwerken ist es nur fünf Fenster breit. Es ist auf Grund derselben Notwendigkeit entstanden, welche die amerikanischen Riesenbauten in die Höhe wachsen ließ; es ist ein Alt-Wiener Wolkenkratzer, ein Zwergriese.

Diesem zur Seite, an der Ecke des Laurenzerberges, steht jetzt ein Haus von Durchschnittsarchitektur. An seiner Stelle befand sich noch vor wenigen Jahren ein Haus, dessen Hof so schöne Bauformen aufwies, daß der Altertumsverein, die Zentralkommission zur Erhaltung alter Denkmale und die Stadtbehörde bestrebt waren, es vor dem Untergang zu retten. Das einzige aber, das in dieser Hinsicht geschehen konnte, war, daß Propst, der Direktor des städtischen Museums, von berufener Hand in malerischer und bautechnischer Weise die Schönheiten des Arkadenhauses in Bildern konservieren ließ.

Zierliche Arkaden umrahmten die offenen Gänge der vier Hausseiten gegen den Hof hin, und schöne schmiedeeiserne Gitter bildeten die Brüstungen zwischen den Säulen. Das konnte jeder sehen.

Geheimer aber war eine Merkwürdigkeit in dem alten Hause: der Keller und seine Stiege, die, mit Kisten, Fässern und allerlei Gerümpel verstellt, nur einem Menschen Raum zum Niedersteigen gewährte.

An einer Seite war sie von einer wurmstichigen Holzverschalung begrenzt. Im ersten Geschosse des Kellers verwehrte eine Holztür den weiteren Abstieg. Hinter dieser Tür erst erkannte man den Charakter der Stiege. Zwei Meter breit und frei führte sie mit weißen, niederen Steinstufen durch einen leeren, dunklen Raum in das zweite Geschoß des Kellers nieder.

In diesem Raum wirkte sie als Monumentaltreppe, und an ihrem Fuße stand man in einem hohen, gewölbten Saal. Das Laternenlicht konnte die schwarze Decke nicht erreichen.

Riesige Schleier, von Spinnen gewoben, hingen kulissenartig hintereinander vom Gewölbe zum Boden und machten das Vordringen in dem wohl seit mehr als einem Jahrhundert unbenutzten Raum recht unangenehm. Rechts war eine über drei Meter hohe Wand von uralten Balken, die den Saal von einem kleineren Raum trennte. Die Tür im Balkengefüge fehlte, und in dem Nebenraum waren sechs übermannshohe, seichte Nischen. Eine Grabung ergab, daß man nicht auf gewachsenem Boden stand, denn aus der Tiefe von einem halben Meter kamen noch Eisenteile und Trümmer einer Marmortafel ans Licht. Und in zweieinhalb Meter Höhe stak tief im Holze des Türrahmens eine mit dickem Rost überzogene Schere von sonderbarer Form ...

Manch andere der alten Keller Wiens dürften Sehens- und Erforschungswertes enthalten – und enthalten haben. Aber ich danke dem Zufall, der es mir ermöglichte, diesen interessanten Bau zu besichtigen, über den wohl niemand Schriftliches niedergelegt haben dürfte ...

Der Fleischmarkt, einer der ältesten Verkehrswege des alten Wien, schon 1329 urkundlich erwähnt, war der Hauptsitz der griechischen Kolonie, die unter anderen in den Kaufleuten Johann Darvar, dem Erbauer des Darvar-Hofes, und Christian von Nako, dem Erbauer des unweit davon stehenden, dem »Roten Dachl« gegenüber befindlichen Hauses, glänzende Vertreter hatte. An der Front des Nakoschen Hauses konnte man oberhalb des zweiten Stockwerkes die bald nach Herausgabe des Toleranzpatents in großen Goldbuchstaben angebrachten Worte lesen:

»Vergänglich ist dies Haus, doch Josefs Nachruhm nie;

Er gab uns Toleranz, Unsterblichkeit gab sie.«

Josefs Toleranz reichte am Fleischmarkte gerade nur bis zur Pforte des Laurenzerinnenklosters. Das duldete er nicht und hob es auf. Damit der Nachruhm des Toleranten gefestigt werde, stürzten vor einigen Jahren Tschechen voll Dankbarkeit sein Standbild in den Staub ...