|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Alle Wege führen nach Rom: freilich führen auch Umwege dahin.

Im alten, kleinen Wien, in dem es noch keine Bezirke, sondern nur vier Viertel gab, führten alle Wege zum Stephansdom; freilich oft auf Umwegen, durch schmale, finstere Durchhäuser und über Stiegen und Brücken. Aber die Straßen, die von weither durch die großen Stadttore kamen, führten geradewegs – so gut es eben alte Gassen konnten, die auf Bedürfnisse und Schrullen ihrer Anwohner liebe Rücksicht nahmen – zum Stephansfreythof, dem späteren Stephansplatze. Architektonische Mißgeburten von der Art der Thaliastraße, dieses monströsen Siebenmonatkindes, die als Anschauungsmittel zur Erlernung der linearen Perspektive für Realschüler gebaut zu sein scheinen, Straßen, von denen man sagt, daß sie bei besonders wichtigen Gelegenheiten Geschützprojektilen »eine Gasse« bilden sollen, gab es nicht. Von allen Windrichtungen, über den Wiener Berg, auf der uralten Straße, die nach Osten, nach Hainburg führt, aus dem Berglande im Westen kamen, bestaubt und mit knarrenden Achsen, Wagenzüge, und der Stephansturm war der Wegfahrer Wegweiser, und sie fuhren durch das Kärntnertor, das Stuben- und das Schottentor. Und die Schiffe, die schwer im Wasser lagen und Waren vom Reiche brachten, fanden am Rotenturmtore das Ziel ihrer langsamen Fahrt. Da wurden die Schiffe entladen und auf dem Gestade vor dem Roten Turm wurden Kisten und Ballen auf die Wagen gebracht. Mit Hüh und Hott ging's dann rasselnd durch das Tor und in der steilen Gasse aufwärts, daß die Pferde keuchten und schnoben und die Stränge zum Reißen gespannt waren. Da, wo der Boden eben wurde und die Pferde rasten konnten, erweiterte sich die Gasse zu einem kleinen Plätzchen, von Giebelhäusern umstanden, und da erwuchs ein Markt, der Haarmarkt. Wer denkt nicht an die blonden, die Flachshaare der Frauen? Aber nicht Haare, sondern lediglich blonder Flachs wurde am Haarmarkte feilgeboten und eine Zeitlang mit Schinderlingen, mit »Hrebenkos«, bezahlt: Ein durchsichtiger Name für eine verhaßte Münze.

In Österreich und Bayern wurde noch vor hundert Jahren der Flachs Haar genannt.

Der Haarmarkt war das Urbild eines kleinen Plätzchens in einer alten Stadt.

Schmale Häuser stehen in regellosem Vieleck um ein Plätzchen mit holperigem Boden, in dem die Radspuren schwerer Frachtwagen eingegraben sind. Niedere, breite Bogentore laden ein, aber die finsteren Torwege scheuchen zurück.

An hellfarbigen Hauswänden hängen Erker mit kleinen Fenstern und hohen Spitzdächern, aus Mauerwinkeln schauen viereckige Löcher, so groß wie eines Mannes Gesicht, und machen für den Spähenden hinter der Mauer den Winkel zum Lugeck.

Dachrinnen ragen mit phantastisch geformten Enden weit in den Platz hinein; am Hause an der Nordseite wirft der weitragende eiserne Zeigerstab einer Sonnenuhr seinen wandelnden Schatten, und ein steinerner Heiliger blickt seit Jahrhunderten mit magerem, asketischem Gesicht aus einer Nische auf die Fuhrleute nieder.

Schwergeschirrte Pferde, die Frachten herbeigezogen, stampfen und niesen im gelben Rauche, den die Sommersonne von den massigen, hohen Rauchfängen über die steilen Dachgiebel niederdrückt und über den Markt breitet, über dem, hoch im Blauen, Störche ziehen.

So war der Haarmarkt, der Flachsmarkt, auf dem die Wienerinnen kauften, was sie in der Fruowenheimliche, der Frauenkemenate, spannen.

Das war lange her! Anno 187l, als damals moderne Damen – deutsche und andere – deutsch fühlen lernten, fühlten sie gleich altdeutsch – ganz tiudisk! Sie stellten in ihre Zimmer, die oft reicher aussahen als die der Augsburger Fugger, an auffallender Stelle ein Spinnrad auf und banden den Hanf mit blauen oder rosafarbenen Bändern an den Rocken. Cheruskerhaft war das nicht, aber kokett, und es wirkte so, als wollte man Kemenate mit Boudoir oder Heidekrug mit Heiderestaurant übersetzen. In all den Spinnrädern in den Ringstraßenpalästen lag dekorativer Anachronismus, und an keinem saß ein stilechtes Gretchen.

Auf dem Haarmarkt stand der Stadt Wien Waghaus und auch das gastliche Haus »Zur Goldenen Gans«. Gold und Gans! Wer dabei nicht an Ritscher denkt, kann an das beginnende Wiener Phäakentum denken.

Der Haarmarkt reichte bis zum Lichtensteg und dem Lugeck. Von ihm ist nichts geblieben als der Name, und wo er war, rinnt und drängt nun modernes Leben; aber die platzartige Erweiterung der Rotenturmstraße erinnert an ihn. Wo eine alte Weinschenke gewesen, ist jetzt eine Wechselstube der Unionbank, und vor ihr auf dem Plätzchen stehen moderne Requisiten, ragt ein Lichtmast neben einer Annoncensäule, die zum Zeichnen der Goldanleihe einlud, steht eine Telephonzelle, und aus den Auslagen eines Optikers schauen aus ausdruckslosen Larven gläserne Augen.

Da ist auch der »Basar«, der Kölnerhofbasar, der vor einigen Jahrzehnten ein Schuhmarkt war. Das Haus, in dem er ist, wurde 1842 an Stelle des berühmten Kölnerhofes gebaut. Dieser Hof wurde urkundlich schon Anno 1289 genannt, und die reichen Handelsherren aus Köln hatten in dem umfangreichen Gebäude, das aus mehreren Höfen bestand, die Niederlagen ihrer Waren.

Der aus Köln eingewanderte Kaufherr Seifried Leubel, der in Wien Münzmeister wurde, stiftete im Kölnerhofe zwei Kapellen, und seine Tochter hatte die Ehre, von dem Wiener Bürgermeister Konrad dem Poll gefreit zu werden.

Seine höchste Blüte sah der Kölnerhof im 15. und 16. Jahrhundert. In dieser Zeit konnte er kaum alle Herberge heischenden Kaufleute und ihre Waren fassen, und in ihm befand sich von 1624 bis 1638 die Offizin und die Wohnung des weit über Wien hinaus berühmten Buchdruckers Matthäus Formica, der aus der Lammburse hieher gezogen war.

Wer vor 26 Jahren noch vom Ende des Haarmarktes über das Lugeck gegen Osten blickte, sah ein uraltes dreistöckiges Haus mit hohem Dach: den Regensburgerhof; er barg die Niederlagen der reichen Regensburger Handelsherren. Er stand zwischen den beiden Bäckerstraßen, der jetzigen Sonnenfelsgasse und Bäckerstraße, die er als Durchhaus miteinander verband.

Im 15. Jahrhundert gehörte der Hof dem reichen Wiener Bürger Niklas Teschler, der als diplomatischer Vertreter der Stadt Wien sowie als Kriegsheld eine Rolle spielte und den Kaiser Friedrich III. und den in Wien zu Besuch weilenden König Matthias Corvinus hier in seinem Hause bewirtete und ihnen zu Ehren ein einst vielbesprochenes Tanzfest veranstaltete. Jeder Wiener kannte die zwei steinernen Köpfe, die unter den zwei Eckrondellen des Hauses in Manneshöhe über dem Erdboden aus der Hauswand hervorsehen, an welche Skulpturen sich Legenden knüpften.

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts sah man über den Rondellen noch zwei Blechtürme mit gefälligem Profil.

Wer als Alt-Wiener gern im »Roten Igel«, bei der »Großen Tabakspfeife« oder beim Kühfuß, in den guten Gasthäusern mit ihren niederen, gewölbten Plafonds und den tiefen Fensternischen saß, liebte den Regensburgerhof ob der Traulichkeit der Stübchen des Gasthauses, das er barg. Auch da waren Fensternischen zwischen klafterdicken Mauern, auch da war Dämmerung und Behagen und Kühle an sommerheißen Tagen, und die wenigsten der »Spießer«, die, vergnügt schmatzend, hier ihr abonniertes »Banfleisch« aßen, wußten, daß just in diesen Räumen Anno 1683 während der Türkenbelagerung eines der größten Munitiondepots sich befunden hatte.

Der Regensburgerhof ist im Jahre 1892 gefallen, und heute steht an seiner Stelle ein absonderlicher Bau.

Modernen Baumeistern entlockt er spöttisches Lächeln, und ganz alte, baugerechte Architekten schütteln vor ihm verwundert die Köpfe. Dem Publikum gefällt er.

Von ferne gesehen gemahnt das Privathaus an ein mittelalterliches Stadttor mit hohem Steildach, Ecktürmchen und einem großen Rundbogentor. Das Tor aber ist – verglast und zeigt sich, näher besehen, als gigantisches Auslagefenster, als Loch in der Mauer, auf dem der größte Teil der Fassade lastet. »Voll über hohl« haben ehemals Bauverständige tadelnd gesagt.

Wie groß die Last über dem Hohlraum ist, zeigen anschaulich zwei Atlanten, die sie schmerzverkrümmt und mühsam stützen. Wie beneidenswert im Vergleiche mit diesen Atlanten sind die Jungfrauen, die in würdevoller Ruhe das Gebälk der Kanephorenhalle am Erechtheion in Athen stützen!

Warum der ehemalige Gemeinderat und Architekt Neuman die barockisierenden Kraft- und Mühemänner am Hause anbringen ließ, wird durch manche Einzelheiten, Fenstergesimse, einen Baldachin und andre Ornamente im Barockstil, erklärt.

Die Gesamtfront des Hauses und die altförmigen, weit in die Straße reichenden Wasserspeier sind mittelalterlich und dem alten Regensburgerhof nachempfunden; die Ornamentik des Hauses ist einige Jahrhunderte jünger, und die Auslagenkonstruktion ist modern. Aber das Haus gefällt dem Publikum, und die moderne Auslage versöhnt mit den Bauformen aus drei grundverschiedenen Zeiten.

In der Bischofsgasse, dem Anfang der heutigen Rotenturmstraße, wo jetzt das Haus Nr. 3 ist, stand das alte Feldapothekerhaus »Zum Guldenen Greif«. Es war eines der kleinsten Häuser der Stadt und barg eine der zwölf Apotheken, die es noch zur Zeit Karls VI. in Wien gab. Auch das Geburtshaus des gelehrten Menschenfreundes Freiherrn v. Chaos, das Haus »Zum Goldenen Einhorn«, stand in der Bischofsgasse. Zu Ende des 18. Jahrhunderts wohnte in dieser Gasse eine reiche Irländerin, Frau Marie Edle von Ertl, geborne Freiin D'Omolley. Sie setzte in ihrem Testament vom 12. April 1801 unbemittelte Rechtsgelehrte zu Universalerben ihres Vermögens ein und bestimmte, daß über dem Tor des (aus dem Erlöse dieses und mehrerer andrer Häuser im Kramergassel erbauten) großen Stiftungshauses auf schwarzer Marmortafel geschrieben werde »Ertlsche Stiftung für junge, neuangehende Advokaten«. Die Erbwohltaten wurden genossen, und im Hause wurde der »Juridisch-politische Leseverein« gebildet. Leseverein hieß er, denn vor 1848 wäre ein bloß politischer Verein als zu gefährlich von den Behörden nicht geduldet worden.

Die Revolution wurde aber von ihm vorbereitet und Anno 1848 kräftig gefördert.

Ob das den Absichten der Erblasserin, die nur die schlechten Erwerbsverhältnisse der Advokaten ihrer Zeit im Auge hatte, entsprach? Es ist unwahrscheinlich ...

An der Ecke der Wollzeile stand zu Maria Theresiens Zeit ein schönes Haus. Es hatte eine schöne Herrin, die geistreiche Dorothea Gräfin von Rabutin. Ihr Haus, um die Mitte des 15. Jahrhunderts »Ladererhof« genannt, wurde bald nachdem sie es im Jahre 1770 gekauft hatte, bekannt, beliebt und berühmt durch die vornehm-gemütlichen Soireen, die von der Gräfin allwöchentlich zweimal gegeben wurden. Es waren Abende wie die in den berühmten Pariser Salons, aber der französische Esprit war auf den gemütlichen Wiener Ton abgestimmt. Im Hause Rabutin verkehrten der Adel Österreichs und die hervorragendsten Bürger Wiens. Auch Prinz Eugen und die schöne Lori, die Gräfin Batthyany, seine Freundin. Die Hausfrau war so populär, daß die Wienerinnen Kleider und Sonnenschirme à la Rabutin und Rabutincoiffuren trugen, was mich an die Tatsache erinnert, daß, als Kronprinz Rudolf seine Braut heimführte, ein besonders biederer Fleischselcher und Hoflieferant »Stephanieschinken« anpries. (Darauf wurde ihm allerdings der Hoftitel entzogen.)

Gegenüber dem froh-weltlichen Hause stand auf den Gründen des alten Propsthofes von St. Stephan der Bischofshof, das jetzige erzbischöfliche Palais. Die Bischöfe Wolfrath und Graf Breuner erbauten das neue Palais, dessen Fassade 1641 vollendet wurde.

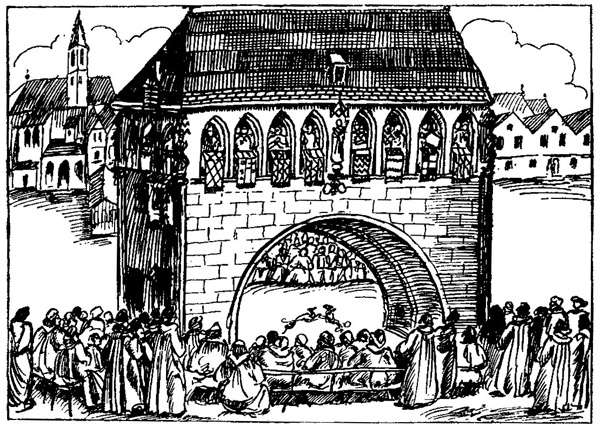

Die Bischofgasse fand vor einem Gebäude, das halb einem Stadttor, halb einem Triumphbogen glich, der quer über die Gasse gestellt war und den St. Stephansfreythof abschloß, ihr Ende.

Es war dies der Heiltumstuhl. Starke, massige Quaderwände umschlossen ein großes Rundbogentor, das die Gasse umspannte. In der Höhe eines Stockwerkes blickten acht Spitzbogenfenster auf die Gasse, und über ihnen erhob sich ein steiles, rotes Ziegeldach. Einfach und fest war der Bau; er hatte die köstlichen Kirchenschätze von St. Stephan zu schirmen und zu bergen, Monstranzen und Kelche, kostbare Reliquiarien und edelsteingeschmückte Kreuze, heilige Kleinode und goldene Gefäße, Heiligtümer und Heiltümer. An hohen Kirchenfesten wurden die Schätze von den Fenstern herab durch Priester im Ornat dem Volke gezeigt.

Am frühen Nachmittag des Christabends versammelte sich viel Volk vor dem Heiltumstuhle. Hinter seinen Fenstern standen Chorsänger, junge Schüler aus den nahen Bursen, und die sangen fromme Lieder um Abwendung von Krieg und Pest und Brand, und das Volk sang mit ihnen. Dann kamen Priester, die beteten, und einer von ihnen gab dem Volke den Wolfsegen, auf daß jeder sicher vor der Stadt wandeln könne und keinem, der vor der Stadt jagen oder in den Wäldern Holz fällen oder auf einsamen Wegen gehen würde, von Wölfen Übles widerfahre.

Der Heiltumstuhl, den Herzog Friedrich III. im Jahre 1483 erbaut hatte und der, an die Brandstatt angebaut, gerade dort stand, wo später der Verkehr auf der Straße am lebhaftesten wurde und Raum sein sollte für zahllose Wagen und für Fußgänger, die einander drängten, mußte fallen und wurde im Jahre 1700 abgebrochen.

Heute werden die Steine des Stephansturmes locker und bröckeln ab. Wer wird die Kosten zur Sicherung dieses Wiener Kleinods tragen?

Böte die Stelle, auf der der Dom des heiligen Stephan steht, nicht Raum für einen netten, viel Mietzins und Wohnbausteuer tragenden Häuserblock? Natürlich ganz feiner und neuestmodischer Häuser mit Lift und Badezimmern?