|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Dem Wanderer von heute ist der »Tiefe Graben« eine schmale Straße mit hohen alten und mit neuen Häusern, eine Straße, deren einzige Charakteristik es ist, daß sie unter einer Brücke ohne besondere Charakteristik durchführt.

Vor fünfzig Jahren war der Tiefe Graben eine pikant anrüchige Straße mit lauter hundertjährigen und noch älteren, düsteren, turmhohen Häusern, in denen enge, hochstufige Wendeltreppen zu manchen Zimmern führten, durch deren mit rosa Tüll verhangene Fenster meist verblühte Mädchen auf die Straße hinabguckten und hinablächelten.

Der Tiefe Graben hatte Charakter, und zwar besonders dann, wenn das Abendläuten der Aveglocken im Turm der Schottenkirche verklungen, wenn die letzten Rosawolken verblaßt waren und wenn die Dämmerung und die Öllampen nicht mehr erkennen ließen, ob Mädchenwangen in Schminke, in Jugendluft oder in Scham glühten.

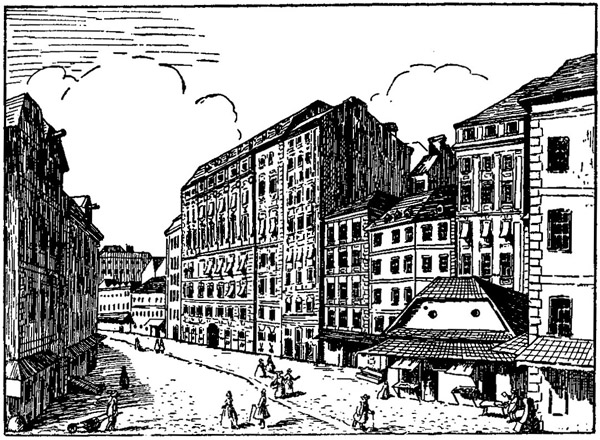

Er hatte auch architektonischen Charakter: den einer alten Straße mit Barockhäusern, deren schön gegliederte Fronten, schön patiniert, sich über dämmerigen Erdgeschossen, die kleine dunkle Kaufläden bargen, auf Halbsäulen und über zahllosen Fenstergesimsen ins Licht, zum hellen Himmel hoben. Der Tiefe Graben hatte auch etwas von der Charakteristik seines Nachbars und Namensvetters, des Grabens. Der war eine vornehme Promenade, auf der sich alle Welt – also auch die Halbwelt – bewegte.

Der Tiefe Graben war eine Promenade letzter Güte, aber nicht für alle Welt.

Unsere Großväter, auch wenn sie schon ganz alt waren, vermieden es gern, den dunklen Weg gegen den Salzgries zu gehen. Man hätte von der »Hohen Brücke« herab von seinem Nachbar oder von dem Herrn Pfarrer gesehen werden können, und das hätte Wispern und Raunen, ein Lächeln und Staunen gegeben. Vorurteil, das vage Urteil einer Tradition, und das Düster, das auch an sonnigen Maimorgen über der grauen Gegend unter der Hohen Brücke lag, beeinflußte die Schritte der Beau monde, der Herren mit den grauen Zylindern, den Redingotes und Nankinghosen und der Damen mit den Kapothüten, den Reifröcken aus lilafarbigem Gros des Naples und den Kaschmirschalen. Keiner der Lions der letzten vierzig Jahre hat im Geplauder mit einer Demoiselle den Tiefen Graben erwähnt; der war anrüchig von alters her, als noch das Diebsschergenhaus und das gemain Frawenhaus in ihm stand.

Herzog Heinrich Jasomirgott, der Babenberger, kannte den Tiefen Graben noch als einen tiefen Graben, als Schlucht zwischen hohen, zerrissenen Lehmwänden, in deren Furchen Haselnußsträucher und Erlen wuchsen und in der ein wilder Bergbach seine schlammgelben Wasser zur Donau rollte.

Dieser Bach, später Ottakringer Bach genannt, der zwischen Wäldern und Rebengeländen vom Westen her der Stadt zueilte, war ein launisches Wildwasser und schützte, wenn er nicht versiegend in der Sommerhitze dahinschlich, in reißendem Rennen eine Front der Herzogsburg, indem er den Platz, den wir heute »Am Hof« nennen, vom Westen her unzugänglich machte.

Bei dem heutigen »Heidenschuß« führte eine feste Bohlenbrücke von der Freyung her über den Bach zur starken Mauer, die den Platz vor der Burg umgab, und zur Zugbrücke im Torbau.

Der Herzog brauchte die Wellen als Schild. Handwerker brauchten sie als Arbeitskraft, und knapp vor der Burgmauer, bachabwärts am Wasser und am steilen Ufergelände bauten Gerber, Färber und Lederer ihre Werkstätten und auf der Ebene über dem Steilrand des Ufers ihre kleinen Wohnhäuser.

Die Namen Färbergasse und Ledererhof erinnern uns noch heute an die wehrhaften Handwerker von ehemals, die alle wackere Kämpfer, deren viele Künstler waren, und deren manche singen und sagen konnten.

Es ist lange her. Der Ottakringer Bach floß durch den Tiefen Graben. Ein Arm des Alsbaches auch. Man weiß ja vieles von beiden Bächen, was einst gewesen und was vergangen ist. Über ihre Beziehungen zum Tiefen Graben, durch den sie flossen, scheint Geschichtsunsicherheit zu bestehen. Ein geschätzter Wienforscher sagt: »Der Ottakringer Bach floß mitten durch die Bauarea der Minoriten. Die Auflassung desselben war also notwendig, wenn ein Kirchenbau zustande kommen sollte.« Sonderbar! Man wollte also die Kirche partout dort bauen, wo der Bach floß – und überall anderswo, ein paar Meter vom Bachrande, wäre doch so schöner ebener Boden für einen Kirchenbau gewesen! Und wollte man das Schifflein Petri symbolisieren, dann hätte man doch den Bach nicht ableiten dürfen!

Der geschätzte Forscher fährt fort: »Der Bach wurde also abgeleitet und das Rinnsal dadurch wasserleer (nun konnte die Minoritenkirche gebaut werden), da aber die vielen Färber und Gerber«, fährt der Schreiber fort, »ohne Wasser nicht leben konnten, so leitete man den Alsbach bis ans Eck der Strauchgasse und in das alte Bett des Ottakringer Baches hinein und behob so den Übelstand.« Was taten nun die Färber und Gerber in der langen wasserlosen Zeit? Das Tarockieren war damals noch nicht erfunden; auch konnte die damalige Technik mit Flüssen noch nicht jonglieren. Sollte man Bestehendes zerstört haben, nur um Ähnliches wieder zu schaffen? Wenn in den hundertfach kommentierten Dichtungen Shakespeares unklare, ja sinnlose Stellen vorkommen, darf es uns nicht wundern, wenn in der quellenarmen Geschichte der Wasserläufe Wiens Lücken bestehen und wenn der Baum der Geschichtserkenntnis so seltsame Blätter treibt, wie jenes ist, auf dem die Notiz über den Ottakringer Bach steht.

Mit Wasser haben sich die Wiener nie gern beschäftigt, davon zeugt das alte Wiener Lied: »Na, nur ka Wasser net, na, na, dös mag i net.«

Anderswo hätte man fließendes Wasser nutzbar gemacht. Bei uns war immer die Ultimo ratio das Zudecken. Und ist das Einwölben unmöglich oder zu teuer gewesen, so ersannen schlaue Techniker andere wasserfeindliche Mittel. Sie nahmen durch Schleusen dem Donaukanal sein Temperament und machten ihn mit wuchtigen Uferfestungsquadermauern tot. Mausetot.

Gewohnter als die Verwendung des Wassers war den Wienern immer jene von gebrannten und gegorenen Flüssigkeiten. Davon zeugen die vielen Schenken und im alten Wien namentlich die Kellerschenken. War doch das Fundament fast jeden Stadthauses ein Weinkeller und die Grundlage der Gemütlichkeit der Hausinsassen der hochprozentige Inhalt der Keller.

Bedeutsam für die Biederkeit der Weinschenken in alten Zeiten ist es, daß in einem Winkel des tiefsten Kellers, im Hause Nr. 7 in der Weihburggasse, ein – heute verschütteter – ausgiebiger Schöpfbrunnen gewesen.

Auch im Tiefen Graben waren Kellerschenken. Da war der Scheckelkeller, ihm nahe am Heidenschuß der Türkenkeller, und ein ganz besonderer Keller, der Bischofskeller, war im Hause am Heidenschuß Nr. 2 und hatte den Eingang am Tiefen Graben. Zeugten Keller meist Räusche, so gebar der Bischofskeller das Sprichwort: »Man soll den Teufel nicht an die Wand malen.«

Saßen dort einst in tiefer Nacht ehrenfeste Männer an einem Eichentisch. Neben Fritz Hagenauer saßen der Steinmetzen Zechenmeister, der berühmte Wohlmuet – sein Konterfei am Kärntnertor haben unsere Großväter den »Fenstergucker« genannt –, saß Hirsvogel, der Kupferstecher, und Faust. Schweren Wein und schwere Gedanken trugen ihre Köpfe. Sie redeten von des Kreises Quadratur, vom Homunkulus und von Alchimie. Ob man dem Hermes Trismegistos nichts abzwingen könne? »Wenn man den Teufel als Helfer hätte«, meinte Hagenauer, und die Männer blinzelten zu Faust hin. Wohlmuet flüsterte etwas vom Teufelzitieren. Da lächelte Faust sarkastisch und sagte: »Will einer den Teufel rufen, so ist er ihm schon nahe.« »Und ist er nahe, so soll er hier sein«, rief der Kupferstecher, stand auf, nahm des Wirtes Kreide und zeichnete in schnellen Zügen ein widerlich boshaftes Gesicht an die dunkle Wand. Faust erhob sich langsam von seinem Sitz, trat hinter Hirsvogel und streckte schweigend seinen Arm gegen die Zeichnung aus. Da wurde das Gesicht auf der rauchgebräunten Wand leichenfarbig, seine Augen wurden schwarz und blickten in der Runde, und unter dem schrecklichen Gesicht erschien ein Mantel, rot, wie mit Glut gemalt, und des leuchtenden Mantels Falten bewegten sich, wie berührt vom Hauch der Hölle.

Da wichen die drei Männer in Schrecken zurück.

Faust aber sagte kichernd: »Wollt ihr Belsazars Gastmahl spielen? Ihr hättet den Teufel nicht malen sollen, und wer ihn nicht bannen kann, soll ihn nicht rufen!«

Weiter berichtet die Sage über diesen Vorgang nichts. Das Volk hat aus ihm ein Sprichwort gemacht, und ein späterer Eigentümer des Hauses, in dem der Teufel an die Wand gemalt worden, ließ des Teufels Bild in glutrotem Mantel – ganz gegen das Sprichwort – an seine Hauswand malen.

Er wollte wohl damit zeigen, daß Malen und Malen zweierlei ist, ganz so, wie man das heute in unseren Kunstausstellungen sieht ...

War in alter Zeit der Tiefe Graben, da, »wo der Haid' scheußt«, auch belebt, an seinem unteren Ende war er gemieden. Da stand manch verrufenes Haus, so die Herberge der gastlichen Frauen und das düstere Diebsschergenhaus. Hier wurden auch gewalttätige Bettler gefangengehalten, weshalb es auch Bettlerkotter hieß. Schenken, Frauenhäuser und Kerker.

Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und doch war eine Zeit, in der im Tiefen Graben (Nr. 231) im dritten Stocke Beethoven wohnte. Für den 2. April 1800 war eine musikalische Akademie »zum Vorteil des Herrn Ludwig van Beethoven« angekündigt, und auf dem Anschlagzettel stand »Billets zu Logen bey Herrn v. Beethoven in dessen Wohnung, Tiefer Graben Nr. 231, 3. Stock, zu haben«.

Das Programm enthielt l. Große Symphonie von W. A. Mozart; 2. Arie aus Haydns »Schöpfung«, gesungen von Mademoiselle Saal; 3. Großes Klavierkonzert, komponiert und gespielt von Beethoven; 4. ein Ihrer Majestät der Kaiserin zugeeignetes und von Beethoven komponiertes Septett auf vier Saiten- und drei Blasinstrumenten; 5. Duett aus der »Schöpfung«; 6. Große Symphonie (die erste) für Orchester, komponiert von L. van Beethoven.

Was sich im Tiefen Graben ereignen würde, wenn wir heute um Billetts zu einem solchen Konzert zu Beethoven in den dritten Stock hinaufsteigen könnten! ...

Im festen Kausalnexus zum Tiefen Graben steht die »Hohe Brücke«. Ein kurzes Wegstück, das fast so viele Schicksalsänderungen erfuhr, als es Schritte zählt.

Zur Römerzeit war sie eine feste Bohlenbrücke, dann eine Steinbrücke, getragen von einem massigen Spitzbogengewölbe. Von der Ferne gesehen glich sie einem Stadttor. Dann in der Barockzeit war sie von Mauern in doppelter Manneshöhe flankiert, die architektonisch reich geschmückt waren. Durch Fenster in ihr konnte man in den Graben hinabschauen und durch zwei Türen – fast wie doppelflügelige Salontüren – konnte man Stiegen betreten, die in den Tiefen Graben führten. Vasen standen auf Pfeilern, steinerne Heilige auf Sockeln, und eine entzückende Rundkapelle mit zierlich ornamentalem schmiedeeisernen Gitterwerk stand, von einer Balustrade umgeben, seitlich vom Gehwege auf einem Vorsprunge der Brücke.

Die Hohe Brücke war eine der reizvollsten Stellen im alten Wien. Warum mußten ihre hohen Geländer schon vor so langer Zeit verschwinden? Warum mußte die Kapelle fallen? Es gab immer Ikonoklasten, und sie haben immer Ausreden erfunden, Beschönigungen erdichtet.

Die Hohe Brücke zeugte vom Alt-Wiener Behagen am Schönen, und Beethovens bescheidene Wohnung von der Anspruchslosigkeit eines Alt-Wiener Großen.

Ein tiefer Graben trennt uns von der anspruchslosen Behaglichkeit unserer Vorfahren, aber unsere Phantasie kann auf einer hohen Regenbogenbrücke im Menuettschritt hinübertänzeln in Zeiten, die vergangen, verklungen sind.