|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein Milieu für ganz andre Geschichten, für solche in der Art des seligen Julius Löwy, Chiavaccis oder Skurawys, mit den Titeln »Das Roserl von der Linzerstraße« oder »Die beiden Hausherren von Nr. 11«, böte der Fähnrichshof in der Singerstraße. Gemütlichkeit haust in allen seinen Winkeln. Er ist ein Anti-Neustädterhof, ein Vorbild der wenigen freundlichen, alten Höfe in Wien. Sieben Häuser schließen ihn ein, und zwei davon treffen sich gerade über dem Torbogen. Jedes von beiden hat einen halben Torweg und einen Torflügel.

Konsequenterweise müßte es auch einen halben Hausmeister haben. Ist das nicht ein Sinnbild größter Eintracht? Alle sieben Häuser sind verschieden, aber gleichartig gemacht durch die Gewohnheiten seiner Bewohner.

Blumenstöcke hinter blanken Fensterscheiben, und hinter weißen Fensterrahmen Vogelhäuschen, lichte Vorhänge und helle Hauswände. Der Fähnrichshof ist ein Handwerkerhof im Sinne von ehemals. Da arbeitet ein Präger und Golddrucker, ein Tischler hämmert, ein Anstreicher verträgt sich mit seinem Nachbar, dem Zimmermaler; und es mag da ehemals nicht an Feierabendszenen gemangelt haben, wie sie von den Alt-Wiener Malern behandelt wurden.

Die Schornsteine rauchen, die Meisterin kocht das Nachtmahl. Hellgelb und warm liegen die oberen Teile des alten Gemäuers im letzten Sonnenlicht, und im Hofe, bei den zwei großen Bäumen, treiben Kinder, Lehrbuben und Handwerksgesellen Kurzweil. Dienstmädchen lachen von den Fenstern herunter, und Kanarienvögel schmettern lustig darein. Ein Echo der lieben alten Zeit klingt noch leise im Fähnrichshof, dem vernehmbar, der es versteht.

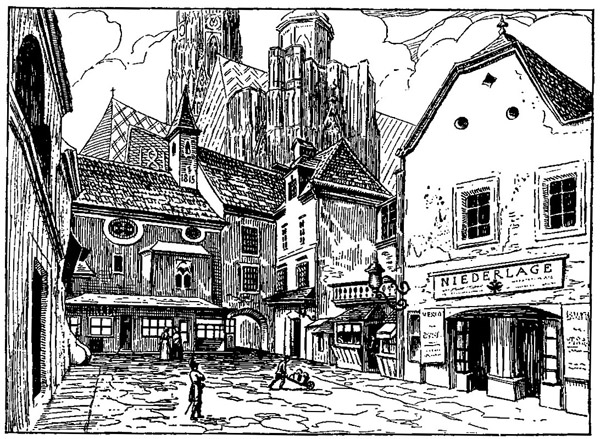

In der heutigen Mitte der Stadt wuchsen, nachdem die Stadtmauern liebreich die junge, kleine, noch etwas plumpe Stephanskirche umfangen hatten, um diese herum bescheidene, ganz altväterische Häuser heran. Sie wurden größer, als die kleine Kirche sich dehnte, reckte, in die Höhe stieg. Manche fielen im Zeitenlauf, andre stehen noch im Schatten der mächtigen Kathedrale; einmal das, dann jenes, je nachdem die Sonne scheint. Es sind zwei Höfe darunter. Ihr alter Name blieb, sie wechselten ihre Gestalten. Unsere Großväter haben sie anders gesehen als wir, sahen sie besonnt von allen Reizen der phantasievollen Formenfülle ehemaliger Baukunst, umschleiert von gotischer Romantik und durchwoben vom Mystizismus alter Bauhütten. Der Geist derer, die im Dome über Bündelpfeilern und vielrippigen Gewölben Steine zu lebendigem Ornament wachsen ließen und Fialen über Baldachine türmten, bis in Wolkennähe die Kreuzrose des Turmes aufblühte, waltete auch in den beiden alten Höfen, so daß sie ein freundliches bürgerliches Echo des Domes wurden.

Es sind der Zwettlhof und der Domherrenhof. So blieben die beiden jahrhundertelang, bis zum Jahre 1846. Und sonderbar! Angesichts des Stephansturmes, der, mit seinen zahllosen Zieraten und tausend Fialen in unendlicher Mannigfaltigkeit der Formen eine Symphonie in Stein, zu den ziehenden Wolken hinaufjubelt, hat eine fade, öde Bauepoche es zuwege gebracht, die beiden Höfe zu Symbolen kompakter, dauerhafter Langweile zu machen.

Die Höfe dieser Höfe sind nicht um ihrer selbst willen gemacht worden. Sie sollen nur den Fenstern an kahlen Wänden ein wenig Licht und ein bißchen Luft geben.

Neben dem Domherrenhof steht der Hof par excellence, er hat einen der vier größten Höfe der Stadt, heißt aber »Deutsches Haus«, und neben dem Zwettlhof steht ein Haus, das einen der schönsten Höfe Wiens hat. Auch das heißt nicht Hof, sondern »Fürsterzbischöfliches Palais«.

Die Wiener kennen den Domherrenhof als Durchhaus. Alte Wiener aber kennen ihn auch, weil sie jung gewesen sind und damals dort, beim Trentsensky, die schönsten Mandelbogen von ganz Wien kaufen konnten. Das bedeutet Großes im Geringen.

Mühlhofer und Lustig hatten schöne Mandelbogen; besonders schöne hatte Katzer im »Schmeckenden Wurmhof«. Er belieferte in der guten alten Zeit sämtliche Christkindl und Nikolos mit bogenweise erzeugten Infanteriekolonnen, die noch weiße Waffenröcke trugen, und mit Karawanen, die Wüsten durchzogen.

Für Trentsensky aber, der alle diese Bilderbogen auch hatte, zeichnete L. Petrovits, der auch für die »London News« arbeitete und ein anerkannter Künstler war, und unser Schwind schuf für Trentsensky bogenweise das »Leben der Ritter«, Bilderbogen, die mancher, der sie als Bub mit Zweikreuzerfarben bemalt hatte, später als Wissender, als Kunstschätzer suchte.

Was für prächtige Modellierbogen und stimmungsreiche Dekorationen für Kindertheater gab es da! Heute ist der Weg unsrer Buben von der Fibel zur Zigarette so kurz, daß auf ihm kein Plätzchen für Bilderbogen ist. Die stille, liebe Beschäftigung mit dem Mandelbogen ist unmodern, die jungen und alten Kinder finden ihre Mandelbogen auf der Leinwand des Kinos. Keine exerzierenden Deutschmeister und Wüstenkarawanen, sondern Nerven und anderes ruinierende Schauerszenen.

Ein unveränderlicher Bestandteil des Domherrenhofes ist ein Geschäft, das, wie es sich am Stephansplatz gebührt, auf das Heil der Seele bedacht ist und Dinge zum Verkauf ausstellt, die keiner Mode unterliegen: Meßgewänder, Stolen und Casulä, Heiligenstatuen und Bilder und anderes Rüstzeug der Frömmigkeit. Beruhigend und wohltuend ist es, zu sehen, wie die Kirche, modelos, als Rocher de bronze, im aufbrodelnden Treiben der Geschmacksrichtungen und Geschmacklosigkeiten feststeht.

Nur bezüglich der Bilder der Beuroner Schule, die ja keine neue Mode bedeuten, die eben einer Kunstrichtung angehören, sei die Frage erlaubt: Wird da gotische Steifheit nicht noch starrer und das nur Gedankliche nicht allzusehr vom Wirklichen losgelöst?

Nun, zwischen den zwei Haustoren des Domherrenhofes wird man durch das daselbst befindliche Geschäft sofort wieder zum Wirklichen zurückgeführt. Es ist ein Geschäft, das der Wohlfahrt des Leibes dient: eine Küchengeräte- und Baderequisitenniederlage. Eine Sybaritenseele kann lange ahnend in die Auslage schauen und sich vorstellen, was alles Gutes und Ersprießliches mit den ausgestellten Geräten gemacht werden kann zu des Leibes Wohlergehen und zur Verlängerung des Lebens. Und gegenüber den Kasserollen und Badewannen ist hinter den Gittern der Kruzifixkapelle die eiserne Falltür, die das große, unheimliche Reich der Skelette in den Katakomben verschließt und in deren Nähe der bekannte Totenkopf aus gelblichem Marmor, der, ohne Hirnschale, als barockes Weihwasserbecken dient.

Wer denkt da nicht an Alboin und Rosamunde? Verlangt dieses sonderbare Becken nicht besondere Benutzer? Vielleicht ein junges Mädchen im weißen Kleide, mit Blumen im lichten Haare, das seine rosigen Finger in den Totenschädel senkt.

Und kann man sich nicht einen düsteren Mann, den mystischen Bewohner eines andern Hofes, des Federlhofes, den Magier und Nekromanten Oporin vorstellen, wie er mit dürren Fingern aus dem Totenkopf Weihwasser schöpft und die Beschwörungsformel: »Im Namen des Vaters« murmelnd, das Zauberzeichen des heiligen Kreuzes in sein bleiches Gesicht schreibt?

Nicht schöner als der Domherrenhof ist der Zwettlhof in seiner heutigen Form, er gehört zu den Stiftshöfen, die in unruhigen Zeiten, in denen bewegliche Kirchengüter in Klöstern wegen deren oft einsamen Lage, fern von schützender weltlicher Macht, gefährdet waren, in Wien, der damaligen »Hauptstadt der Christenheit«, als sichere Depots der Kostbarkeiten erbaut wurden.

So wurden der Freisingerhof (der nachmalige Trattnerhof auf dem Graben) und noch manche andre Stiftshöfe in Wien gegründet. Alle haben eine interessante Geschichte, die meisten irgendeine charakteristische Besonderheit, einen ernsten Zug oder einen würdevollen Ausdruck im Antlitz ihrer Fassaden.

Im Jahre 1303 kaufte das Stift Zwettl das stattliche, früher den Greifensteinern gehörige Haus samt der dazugehörigen Katharinenkapelle (auf dem Stephansfreythof gelegen) an, und es war bis 1361 im Besitze dieses Stiftes, dessen Name ihm bis heute blieb, wiewohl es längst schon sich im Besitze des Wiener Domkapitels befindet. Der Zwettlhof brannte wiederholt, zuletzt 1627, ab. Er war schon vor 350 Jahren ein Durchhaus. Er hatte gegen die Wollzeile hin nur ein Stockwerk, in welchem sich das Hofrichteramt des Wiener Domkapitels befand.

Schon frühzeitig öffneten sich in diesem Hofe Geschäftsladen aller Art, und gegen den Stephansfreythof erwuchsen mehrere kleine ebenerdige Vorbauten, die Kranzelbinderhäuschen. Das alles fügte sich mit winkeligen Wänden, an denen gemalte Heilige sich mit Al fresco-Geschäftsemblemen vertrugen, mit tiefen Torbogen, mit beschindelten Vordächern, Giebeln, Türmchen und offenen Gängen in reizender Kombination aneinander.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts war im Hofe die Verlagshandlung der berühmten Solingerschen Buchdruckerei und das Verkaufsgewölbe des noch berühmteren Antiquars Binz, dem die Klosteraufhebung ein unschätzbares Lager alter Bücher zugeführt hatte.

Von all dem Erwähnten, den Geschäften, den Läden, der Kapelle und dem alten Zwettlhof ist nichts übrig geblieben.

Nur alte Schreiber und Zeichner lassen die Wesenheit des alten Hofes vor uns lebendig werden. Ja, Schreiber können Tote zitieren, und Zeichner haben etwas von Nekromanten! Wer heute durch eines der vier Tore den Zwettlhof betritt und den Blick an den vier Wänden die vier Stock hohe Langweile aufwärts gleiten läßt, der denkt: Es ist gut, daß noch drei Tore da sind, durch die man den Hof verlassen kann. Mehr Fadaise, als da ein Architekt der vierziger Jahre zustande gebracht, könnte wahrlich niemand zuwege bringen – außer vielleicht zwei Architekten der vierziger Jahre.

Wir gehen vom Stephansplatz durch das linke Tor, dem gegenüber wir den Hof verlassen wollen, und kommen an dem Stiegenaufgang vorüber. Vier Stufen führen zum Stiegenhaus. Betreten wir sie. Mit angenehmstem Erstaunen entdecken wir, daß in dem öden Hofschlund sich eine allerliebste Stiegenanlage öffnet. Unter einem zierlichen Bogen steigt die Stiege aufwärts, unter einem zweiten führt eine andre in den Keller, und eine dritte Bogenstellung schafft der Stiege Raum und Luft. Bei kluger Raumausnützung sind in graziöser Weise hübsche Durchblicke erzielt, und der Genius der alten Bauschule, die viel auf schöne Stiegenhäuser hielt, lächelt uns Überraschte schelmisch an. Sie konnten auch schalkhafte Schäker sein, die Architekten der vierziger Jahre.

Wer bei einem der neuen Kaffeehäuser am Lugeck steht und an dem bronzenen Meister Gutenberg vorüber auf die Dächer der alten Häuser in der Bäckerstraße hinschaut, sieht über dem Dache des Hauses Nr. 2 einen Turm aufragen.

Er ist einer der drei privaten Türme, die wir noch aus alter Zeit haben. Er ist ein Anachronismus, ein materialisiertes Gespenst aus dunklen, fernen Tagen. Er gehört zum kleinen Federlhof und steigt, in einer Ecke dieses Hofes, links vom Tor, drei Stockwerke hoch über das Dach hinaus.

Türme waren die Fernrohre unserer Vorfahren. Von ihnen aus konnte man erspähen, was aus engen, winkeligen Gassen nicht zu sehen war: Blitzgefahr, ferner Brand, heranschleichende Mordbrenner. Deshalb erinnern alte Stadtansichten an Nadelkissen.

Auch der große Federlhof, von dem nichts mehr existiert, der Nachbar des kleinen, hatte einen hohen Turm, der, als er im Jahre 1846 abgebrochen wurde, schon durchfurcht von Rissen und Sprüngen, noch dem Krampen harten Widerstand bot.

Der kleine Federlhof, heute vernachlässigt, trägt den Charakter eines Patrizierhauses aus dem sechzehnten Jahrhundert. Eine elliptische Nische nahe dem niederen, breiten Bogentor birgt eine prächtig bewegte Liebfrauenstatue mit Engeln im besten Barockstil, die Spuren einer späteren Bemalung aufweist.

Den geräumigen Hof umsäumen offene, jetzt verglaste Gänge, gestützt von massigen Tragsteinen ältester Form. Ein steiles Dach schützt die beiden Stockwerke. Die Stiege, unten breit und herrschaftlich, im ersten Stock durch ein eisernes Gitter abgeschlossen, wird gegen oben schmäler und steiler, führt durch einen engen Paß mit schmalen, hohen Stufen im Turm aufwärts und endet in einer hölzernen Leiter, die in das oberste kleine Turmgelaß führt. Die Turmstiege bietet nur einem Manne Raum, und der muß vorsichtig steigen, geschickt gehen können.

Der letzte, der vor langer Zeit das höchste Turmgemach bewohnt hatte, ist dort, zwischen braunen Dächern und grauen Wolken, gestorben.

Für den Toten war keine Stiege da. Sein Sarg wurde durch das kleine Fenster hinausgeschoben, auf das Dach hinabgelassen und von da zur Erde gesenkt.

Höher und schöner als der kleine Federlhof war der große. Das Bedeutendste in ihm war sein Turm, und das Bedeutsamste waren seine Bewohner.

Zu Ende des 15. Jahrhunderts wohnte dort Peter Edlasberger, ein Ritter des Drachenordens, und es mag schön gewesen sein, wenn er zu einem Ordensfest im scharlachroten Mantel mit grünseidenem Übertan aus dem finsteren Torweg ritt.

1590 besaß Georg Federl aus Tribuswinkel, ein Wiener Kaufmann, das Haus, das nach ihm den Namen erhielt. Vor- und nachher hatte es interessante und illustre Wohngäste.

So zum Beispiel im Jahre 1538 den berühmten Bombastus Theophrastus Paracelsus, der von hier aus zweimal zur Audienz zu Kaiser Ferdinand I. berufen worden war; im Jahre 1550 Philippine Welser, eine der schönsten Damen ihrer Zeit.

Hoch oben im Turme hauste so manches Jahr ein Mann, dem die andern Bewohner des Hauses Ehrfurcht erwiesen und gern auswichen: der alte Magier und Astrologe Oporin. Weithin war er bekannt, der Meister der unbegreiflichen Kunst, und das Volk sprach leise von ihm.

An einem Dezemberabend stieg ein Mann, in seinem Mantel vermummt, die steile Stiege zum Turmgemach Oporins hinan. Es war Wallenstein. – Hatte Seni versagt? –

Lange saß der Feldherr bei dem Astrologen, und als er von ihm schied, war er traurig.

Der Frühling kam, und in ihm eine Nacht, in der Deveroux' Partisane das Herz des Herzogs traf.

»In selbiger Nacht«, so schreibt ein Chronist, »förchteten sich, die im Federlhof wohneten, weil aus der Luft der Totengesang De profundis, so Priester singen, gehöret ward. Etliche aber sagen, das Singen käme aus Oporins Losament.«