|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Name einer mit Dekorationsstücken, Fahnen, Raketen und Feuerwerkskörpern aller Art handelnden Firma.

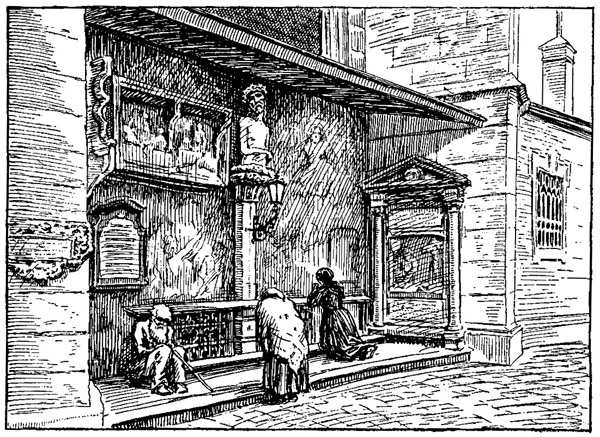

Dem »Deutschen Haus« gegenüber ist an einer Wand der Stephanskirche der »Zahnwehherrgott« zu sehen. Er steht an der Südostmauer des Doms und ist ein Unikum wie die »Dienstbotenmuttergottes« im Innern der Kirche. An die Wand der Apsis des Stephansdomes, die zur Längenachse der Kirche senkrecht ist, steht eine niedere Halbsäule mit einem phantastischen Kapitäl, das, in keine Stilart einzureihen, entfernt an indische Zieratenkunst erinnert. Auf diesem Kapitäl steht, an die Wand gelehnt, eine steinerne Halbfigur des dornengekrönten Heilands. Ein Hofmeister bei den Laurenzerinnen, Wolf Salzmann, hat sie Anno 1625 errichten lassen. Die Skulptur ist weder durch hohes Alter noch wegen ihres besonderen Kunstwertes bemerkenswert, und sie könnte an einer alten Dorfkirche oder als Wegsäule an einer Straße stehen, ohne die sensiblen Gemüter der Kunstkritiker zu bewegen.

Auch die alten Wiener dürften in dem Christusbilde, das bei so vielen Grabkreuzen in dem alten Freythof von St. Stephan stand, nichts ganz Besonderes empfunden haben, bis der Tag kam, der das Heiligtum volkstümlich machte. Naturgemäß soll das Gesicht mit der dornenumflochtenen Stirn Schmerz ausdrücken. Dem Bildhauer, der es schuf und der nicht Ursache hatte, nach Photographenart zu sagen: »So, bitte, jetzt recht freundlich!« gelang es, in gotisierender Weise das Ecce homo-Bildnis geziemend darzustellen. Der ursächliche Zusammenhang zwischen der Dornenkrone und dem leidvollen Gesichte Christi war jedem selbstverständlich.

Da kam in einer Mondnacht ein Mann, sah mit weinfeuchten Augen in das Gesicht des Heilands und sagte: »Der hat g'wiß Zähndweh! Das kommt davon, weil am Stephansplatz immer a Wind geht!« Er nahm sein großes Sacktuch aus der Tasche, faltete es zum Verband, umschlang damit das Antlitz der Statue und knüpfte die Zipfel des Tuches unter dem Kinn fest. Auch anderswo als auf dem Stephansplatz würde man diesen Vorgang als ungeziemend, als frevelhaft empfunden haben. Die feinfühligen Wiener ließen den Verband auf dem leidvollen Antlitz und nannten das Bildwerk fortan »Zahnwehherrgott«.

Erst lange, nachdem das Tuch verschwunden und der Spaß vergessen war, mag einer oder der andre in frommem Vertrauen auf die Bezeichnung der Statue bei ihr Hilfe für seine Zahnschmerzen gesucht haben.

Danhauser, der Wiener Maler, hat vor beiläufig hundert Jahren rechts und links vom »Zahnwehherrgott« an der Kirchenmauer – al fresco – das Fegefeuer gemalt. Sollte es eine Allegorie des Zahnschmerzes sein? Schade, daß Danhauser nicht das Porträt des Spaßmachers in das Fegefeuer gemalt hat! An der rechten Seite der Bildsäule ist ein kleines Epitaph aus dem Jahre 1664 an der Kirchenwand befestigt, an dem zu lesen ist: Der wohledl und gestrenge Herr Hans Christof Hindterhofer Ihrer Maj. der verwittibten Röm. Kaiserin Elenora Cammerdiener und Haubtmann über dero Herrschaften und Landgieter ... ec., und unter dem Epitaph ist die Grundierung des Freskobildes ein wenig abgeblättert.

Dort stand letzthin ein alter Herr, ein Wiener Forscher, sah den Dom durch seine konvexen Brillengläser an, begann dann mit einem Federmesser an der kleinen brüchigen Stelle der Grundierung zu schaben. Er hatte unter der oberen Mörtelschichte etwas wie einen Namen entdeckt. Interessiert kratzte er. Ein Wort trat langsam zutage. Der alte Herr brummte: »Kyselak! Josef Kyselak, kaiserlicher Beamter und Tourist (gestorben 1831), hatte die Marotte, auf Mauern sehenswerter Bauten und an schwer zugänglichen Objekten seinen Namen anzubringen. Der obere Bewurf ist also nach 1831 gemacht worden.«

Da trat ein wohlgenährter, eleganter Herr auf ihn zu, grüßte ergebenst und sagte: »Guten Tag, Herr Doktor! Was machen Sie denn da? Lange habe ich Sie nicht gesehen. Aber Sie sehen leidend aus. Haben wohl eine böse Grippe überstanden?«

»Nein; ich esse seit zwei Monaten in einer Gemeinschaftsküche,« sagte der Doktor zu dem Besitzer des vornehmen Stadtgasthauses, in dem er ehemals zu essen pflegte. »Das ist freilich schlimm!« meinte der Elegante, und der Doktor fragte: »Was kostet jetzt ein Schweinsbraten bei Ihnen?« »Neunzehntausend Kronen!« »Das ist eben noch schlimmer«, sagte der Doktor. »Und wohin des Weges?« »Zum Bisenius,« sagte der Wirt, »Dekorationen und andre Dummheiten bestellen. Nächstens wird in meinem Hietzinger Etablissement wieder ein Fest stattfinden.« »So? Heutzutage ein Fest? Das ist völlig grotesk!« Und der Wirt antwortete gewissermaßen entschuldigend: »Die Leut' denken halt: Hat dudelt der Papa, so dudeln wir halt a!« »Ja,« erwiderte der Doktor, »die Papas haben aber zu einer Zeit gedudelt, die zum Dudeln geradezu aufforderte. Heute sieht es widerlich aus, wenn der Bettler, der die Hand gabenheischend hinstreckt, dazu dudelt.« »Ja, wissen Sie,« sagte der Wirt, »so ist 's halt jetzt. Doch gehen wir lieber; Herr Doktor könnten mir ein bisserl was erzählen von den guten alten Zeiten und gleich da etwas über das Platzerl, auf dem wir stehen.« »So kommen Sie,« sagte der alte Forscher, »ich werde Sie durch das Deutsche Haus bis zum Bisenius begleiten.«

Wenige Schritte gingen die beiden bis zu einem Loch im Trottoir, das wie ein Kanalschacht vergittert ist.

Und wer hält es nicht für einen solchen? Da man gewöhnlich in Kanalschächte nicht genau hinabschaut, sehen die Leute nicht, daß an dem Gitter ein schwerer Ring aus Eisen befestigt ist, an dem eine lange Kette hängt. Der Schacht endigt in einem tiefliegenden Gang, der schief zur Kirche hinüber, zu den Katakomben führt. Wo jetzt der Eingang zur Artinschen Kunsthandlung im Deutschen Hause ist, war bis zum Ende der letztverflossenen sechziger Jahre eine meistens verschlossene schmale Tür, gleich der eines kleinen Kaufladens bescheidenster Art. Jene, welche an ihr vorübergingen, bemerkten sie kaum, und beachtete sie einer, so mochte er gedacht haben: »Ein versperrter Trödlerladen«.

Jedoch war die Ladentür, die nur eines Mannes Breite hatte, der Eingang zur Wohnung von Tausenden, die kein zweitesmal durch die Tür gingen, zum großen unterirdischen Friedhof in der Stadt, zu den Katakomben, die erst später einen monumentalen Eingang, den durch die Kruzifixkapelle, bekamen.

Die Ladentür leitete durch einen kurzen Gang in einen kleinen Lichthof, von dem 29 Stufen in einen Keller des Deutschen Hauses führen. Von ihm senkt sich eine neunzehnstufige Stiege in den Raum hinab, den man durch den Luftschacht bei dem Deutschen Hause sehen kann.

So erzählte der Doktor. Er und sein Begleiter gingen durch den schmalen Gang, der vom Stephansplatz zu dem Gasthausgarten in den großen Hof führt und der an schwülen Sommerabenden gar oft nach Rettich und Pilsner Bier duftet. Geräumig und behaglich, ein privates, stilles Plätzchen Alt-Wiens, liegt der Hof da. Wärmer als draußen liegt das Sonnenlicht auf seinen patinierten Mauern, und kühler als draußen sind die Schatten in seinen laubumsponnenen Ecken.

Vor einem Jahrhundert mochte der Hof ernst gewirkt haben; heute, da eine seiner Schmalseiten durch den Sommergarten des Gasthauses ausgefüllt wird, da Bratenduft und Gläserklirren ihre Reize üben, hat die Würde des Hofes einen behaglich bürgerlichen Einschlag bekommen.

Durch einen breiten gewölbten Durchlaß führte der Doktor seinen Bekannten in einen andern Hof.

Und dieser Hof ist ein Juwel, ein Paradigma aller Höfe; er ist eine grüne Insel der Ruhe im städtischen Hasten und ein ernster würdiger Teil des Hauses des uralten Ordens der deutschen Ritter. Der Hof, der mit keiner Nürnberger oder Rothenburger mittelalterlichen Bauform prunken kann, der keine architektonische Besonderheit aufweist, wirkt auf den, der ihn betreten, durch Feineres, als es Stein und Form ist. Die Zeit, die ihn geschaffen, ist im Hofe irgendwo latent, und obwohl er umgebaut und erneuert worden, schwebt ein Hauch uralter Zeit – von damals, als Leopold der Glorreiche die Ritter aus dem Norden zu uns rief – um den Hof.

Wie in eines Mannes Antlitz, das keine malerisch bedeutsamen Formen, keine physiognomisch merkwürdigen Einzelheiten trägt, sein Geist stumm zu uns redet, so erzählen uns Formen, die anderswo gewöhnlich sind, in diesem Hofe von dem Sinne derer, die ihn seit 600 Jahren besitzen. In die Stille des Hofes der nordischen Ritter scheint die Wiener Sonne, liegt goldig auf den alten Wänden, auf dem hohen braunroten Dache mit den vielen Rauchfängen, und Schmetterlinge schweben von Ranke zu Ranke des wilden Weines, der dicht die Wände bis zum ersten Stockwerk übergrünt.

Und über die Dächer schaut hochragend und zum Greifen nahe vom blauen Grunde des Himmels der Stephansturm in den Hof. Nicht düster, sondern ruhevoll mutet es an, daß Erinnerungstafeln und Epitaphien in den Wänden eingemauert sind, wo sie vom üppigen Laube eingerahmt und beschattet werden. Da ist eine Tafel mit der Inschrift: »Wolfgang Amadeus Mozart wohnte im Deutschen Hause vom 16. März bis zum 2. Mai 1781«, und die Inschrift einer anderen Tafel sagt: »Zur Erinnerung an den heimischen Dichter Cornelius Hermann Paul von Ayrenhoff, welcher in diesem Hause am 28. Mai 1733 geboren wurde.« Der Wirt sagte zum Doktor: »Sonderbar! Von dem Ayrenhoff hab' ich noch nie etwas gehört. Wie das kommt?« »Mein Lieber,« sagte der Doktor, »die Antwort steht ja schon auf der Tafel: heimischer Dichter!«

Unweit von Ayrenhoffs Tafel lugt ein Bruchstück eines Grabsteines durch das dunkle Grün. Was an ihm noch zu lesen, ist: »Wolfgang, gestorben 1442.« Und dann, vom Laube überrankt, eine sonderbare Gruftplatte. Epitaphium kann man sie nicht nennen. Ein mannshoher dicker Stein. Es mag viel gekostet haben, ihn an der Wand zu befestigen. Rauh und ausgewittert ist seine graue Fläche. In einem Kreise ist ein Wappen der ältesten heraldischen Form – ein Quadrat mit dem unten angefügten Halbkreis – eingemeißelt, und in dem Wappen eine aufrecht stehende Raute. Und kein Wort, kein Buchstabe gibt uns kund, für wessen Grab der Stein gehört, für wen so viel Kraft, so viel Arbeit verwendet worden ist. Der Grabstein ist da, groß, schwer – und schweigt. Wer denkt da nicht jener Alten, die den Namen eines verhaßten Königs nach seinem Tode von allen Denkmalen ihres großen Landes, an denen er angebracht war, wegmeißeln ließen? Wessen Name und welche Geschichte verschweigt der Grabstein? ...

Wer von diesem Hofe aus durch den breiten Torgang zur Singerstraße geht, sieht links im Hausflur eine recht bescheidene Holztür. Sie verschließt den Haupteingang zur Deutschen-Ordens-Kirche. Die Tür in der Singerstraße ist nur wegen der Fassade aus ornamentalen Rücksichten gemacht und hinsichtlich des Innenraumes der Kirche unorganisch angebracht. Die Kirche mit dem fast geheimen Eingang wird wenig besucht, und ihr Inneres ist vielen unbekannt. Sie enthält nur 14 Bänke, sie hat im vorhinein auf Popularität verzichtet, wollte nie eine Allerweltskirche sein und nimmt unter den andern Kirchen eine besondere Stellung ein, so etwa wie der biblische kleine Josef unter seinen vielen großen Brüdern. Die Ordenskirche wirkt wie die Burgkapelle eines mächtigen Ritters, alt und ernst und doch familiär und intim. Kein Speisegitter vor dem Altar sagt: »Kommt nicht näher, ihr seid nicht würdig.« Der rote Altarteppich reicht bis zur ersten Bankreihe. Er stellt eine Verbindung zwischen dem Allerheiligsten und den Betenden her, und wer in der ersten Bank sitzt, fühlt, daß er in der Kirche zu Hause ist.

Wie in manchem Herrenzimmer Waffentrophäen die Wände schmücken, so sind in der Ordenskirche – sie ist der heiligen Elisabeth geweiht – Gestecke alter großer Fahnen an den Fensterpfeilern angebracht, und die Stelle der Ahnenbilder vertreten 80 Wappenschilde. Sie sind oval und zeigen alle auf Goldgrund die Wappen der toten Komture und Ritter in kräftigen heraldischen Farben, und die Farbentöne der Wappen gleichen Fanfarenklängen, denen der stumme Ritter auf der Grabplatte aus rotem Marmor lauscht.

Ein Epitaph in der Nähe des Einganges ist von besonderem Interesse. Es gehört dem berühmten Wiener Humanisten Johann Cuspinian, dem Mitbegründer des Wiener Dichterkollegiums und Mitgliede der »Gelehrten Donau-Gesellschaft«.

Obwohl vieles in der Kirche echte Gotik zeigt, wie das feine Netzgewölbe und der schöne Altar, der von Danzig hergebracht wurde, ist doch so manches durch Renovieren und Adaptieren in die romantische Laxenburger Pseudogotik hineingeraten. Der ganze Deutschherrenbesitz in der Singerstraße besteht aus drei untereinander völlig fremdartigen Bauten. Die gotische Kirche erscheint in das prächtige Ordenshaus eingeschoben; sie steht eingezwängt in das Barockhaus, und der ärmliche, kahle Turm wirkt wie ein Fabrikschlot neben gotischem Maßwerk.

Das älteste Ordenshaus und die Kirche wurden bald nach dem Jahre 1227 erbaut, fielen aber kurz danach einem Brande zum Raube, und die noch heute stehende Kirche wurde Anno 1316 von dem Steinmetzmeister Georg Schiffering aus Nördlingen gebaut. Die beiden gleichen Teile des Ordenshauses aber wurden im Jahre 1719 vom Grafen Guido von Starhemberg geschaffen, der zugleich die alte Kirche zwischen ihnen »verschönerte«. Die verschiedenen Bauzeiten erklären die Konkurrenz von Stilarten an Häusern, die miteinander verwachsen sein sollten.

Aus dem breiten Bogentor traten der Doktor und der Wirt. Der Gelehrte sagte: »Sie haben jetzt in dem Hause manches gesehen, was den meisten, die täglich im Gasthause darin essen und trinken, unbekannt ist, und es freut mich, daß Sie auch den Namen des alten Ayrenhoff gehört haben.« – »Schauen Sie,« unterbrach ihn der andere, »wenn man derlei sieht und es einem erklärt wird, tut's einem leid, daß man in der Schule so wenig davon erfahren hat. Freilich, zu meiner Zeit ist wenig darauf gehalten worden, daß der Wiener seine Vaterstadt kennen lernt.« »Ja, ja,« erwiderte der Doktor, »wenn unsere Unterrichtsbehörde auch heute macht, was mir nicht zusagt, auf die Schulbildung hält sie viel. Täglich fast gehen Lehrer mit ihren Schülern in der Stadt herum und erklären und reden von der Geschichte der Stadt und ihren alten Bauten und Sagen. Sehen Sie, da kommt gerade so ein junger Studiosus!«

Der da kam, mochte in die 2. oder 3. »Bürger« gehen, und trug seine Schulbücher in einer Aktentasche. Der alte Doktor grüßte den Kleinen und fragte ihn, ob er schon etwas über die Sage vom »Stock-im-Eisen« gehört habe.

Ohne sich lange zu besinnen antwortete der kluge Knabe: »Schmecks, Kropfeter!« ...

Traurig gingen die beiden Männer auseinander ...