|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hoch und massig stand auf dem Graben unweit der Kaiserburg eine Burg der Wiener, ein Bürgerschloß, der Trattnerhof. »Trattnernhof«, so stand es in großen, schwarzen Lapidarbuchstaben an der Attika des Hauses.

Die Wiener machen sich aber aus großen Lapidarbuchstaben nichts, sie lesen besser kleingedruckte Theaterzettel oder blaßgeschriebene Speisekarten. Und so haben sie vom Namen des Erbauers des Hofes, der Trattnern hieß und Hofbuchdrucker war, ein charakteristisches Neuntel wegvernachlässigt und allgemein den Trattnernhof nur Trattnerhof genannt. Übrigens ist eine Attika kein offizielles Dokument und Papier oft dauerhafter als Stein. Linnés »Philosophia botanica« zum Beispiel, die ich besitze, und die der Erwähnte gedruckt hat, trägt den Vermerk: »Gedruckt bei Thomas Trattner.« Der »Nordstern, ein Führer zur Seligkeit«, weist den Vermerk auf: »Gedruckt zu finden bei Joh. Thomas Trattner«. Aus diesem Umstande geht hervor, daß das Gebäude des Trattnerhofes so geheißen hat, wie er allgemein genannt wurde, und daß die Attikaaufschrift vielleicht falsch war. Sonderbarerweise aber tragen Geßners Schriften die fein in Kupfer gestochene Bemerkung: »Gedruckt bei Johann Thomas Edlen von Trattnern.« Sollte die Nobilitierung dem Buchdrucker ein Schluß-»n« eingetragen haben?

Es ist doch anzunehmen, daß die Lapidarbuchstaben das Richtige sagen!

Der Trattnerhof war nicht nur der größte und ansehnlichste der Wiener Höfe, die nicht Stiftshöfe waren, sondern auch der populärste, denn er lag am Graben, der viele Jahrzehnte lang die liebste Promenade der Wiener Beau monde war.

Alte Herren, die ihre großen Meerschaumpfeifen in Ruhe rauchen wollten, und alle, die nicht promenieren, sondern gehen wollten, umwandelten die Stadt auf der Bastei.

Der Graben diente populären Wiener Persönlichkeiten, die jeder als die »Hauptakteurs« stadtläufiger Anekdoten kannte, und allen denen, die etwas auf sich hielten. Und welcher Wiener von ehemals hielt nicht auf sich? Nicht nur die Stutzer – die Gigerln von dazumal – und die »Lions«, sondern auch die selig verstorbenen Wäschermädel und die feschen »Vorfahren« – kein Wort paßt besser – des »Bratfisches« und des »Christkindls« wußten den Graben in echter Wiener Weise zu beleben. Zudem waren die vielen Verkaufsläden im Trattnerhofe, das Gasthaus »Zur Großen Tabakspfeife« und das Kaffeehaus Pfob – später Schrangl – sowie die beiden Durchgänge für Alt-Wien orientalische Basars, ein Anziehungsmittel, das bis Lichtental und Nikolsdorf reichte.

Der imposante Hof, den auch Castelli in einem sonderbaren Gedicht »Trattnerhof« und eine Stadt in der Stadt nannte, stand auf altehrwürdiger Stätte.

In der Zeit, in der jedes Haus die Burg seiner Bewohner sein mußte, eine Herberge der Jerusalem- und Rompilger und andrer fahrender Leute und ein Hospital sein sollte, erstand an Wiens Grenze, dort, wo lange ein Wachtturm als geballte Römerfaust vom alten Castrum ins Land drohte, angelehnt an die Stadtmauer, die ihre Stützpfeiler tief in den Stadtgraben senkte, ein Haus.

Es war zweistöckig, fest erbaut und trotzte mit dicken Mauern aus Quadern, Ziegeln und Bruchsteinen der Zeit und andern Feinden. Es war eines der ältesten festen Häuser im ältesten kleinen Wien und hatte einen erlauchten Bauherrn.

Der Sohn Leopolds des Heiligen, der Bruder Herzogs Jasomirgott, der gelehrte Mönch und Bischof Otto von Freisingen hat es Anno 1140 erbaut, und es wurde Freisingerhof, auch Turmpropsthof genannt. Was mag ein Turmpropst sein? Propst = Praepositus, also ein Vorgesetzter der Türme. Ist es dem Turmpropsthof vielleicht wie der Teinfaltstraße gegangen?

In der ältesten Teinfaltstraße wohnte ein Domvogt. Die ältesten Wiener, die wie ihre jüngsten Nachkommen nur dann die Sprache nicht beschädigten, wenn es sich um besonders widerstandsfähige Wörter handelt, wie zum Beispiel Bier, Wein und dergleichen, sprachen Dom wie Toam aus.

Das Wort läßt sich nicht gut schreiben. Wer aber ein wenig schnofelt und dabei an die französische Aussprache der Silbe toin denkt, trifft annähernd die Art, wie die Wiener »Dom« gesagt haben. Einen Vogt nannten sie Voit und die Domvogtstraße Toanvoitstraße. Daß später Hochdeutschnaive und überdies Offizielle aus dem erwähnten geheimnisvollen Wort »Teinfalt« gemacht haben, ist ergötzlich. Sollte der Turmpropsthof nicht Dompropsthof geheißen haben?

In seiner Jugend war der Freisingerhof, der Vorfahre des Trattnerhofes – gleich seinem Nachkommen eine Stadt in der Stadt. Wien wuchs damals wie ein junger Hollerbusch auf einem Grabhügel, von weicher Mailuft umschmeichelt, ins Blaue hinan, zur Sonne aufwärts.

Die schwarze Friedhofserde von Vindobonas großem Römergrab war guter Grund für die Pflanzstätte der nördlichen, der christlichen Kultur, und der Hollerbusch trieb Blüten.

In der kaum gebornen Stadt war der Freisingerhof ansehnlich. Er hatte alles, dessen ein Haus in der Zeit bedurfte, in der die blaue Blume wuchs, Ritter turnierten und Minnesänger sangen. Er war ein Paradigma romantischer Stadthäuser, wie Schreiber von Rittersgeschichten sie schildern. Breite Mauern schlossen kleine, dämmerige Gemächer, lange, winkelige Gänge und schmale, steile Stiegen ein. Erker mit spitzen Schindeldächern hingen an Quaderwänden, und ein Heiliger aus Stein blickte aus einer Nische unter dem Dache über die Stadtmauer ins Weite. Und über das Dach hinaus ragte der starke, viereckige Turm der Kapelle des Drachentöters Sankt Georg.

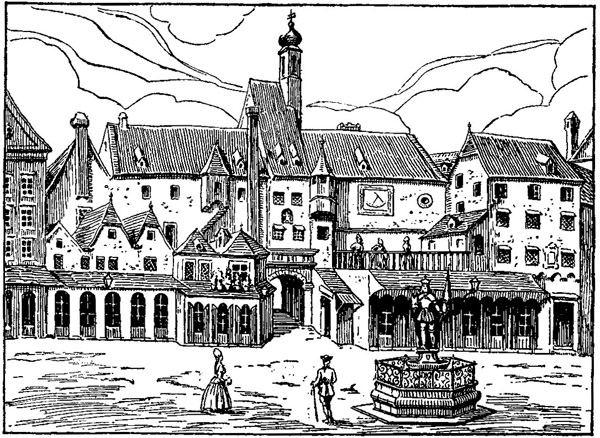

Der Freisingerhof, dem bald nach seinem Entstehen auf der Stadtseite mannigfaltige Zubauten auf unregelmäßigem Grundriß angegliedert wurden, erlitt im Zeitenlaufe Korrekturen von Schönheitsfehlern. Sein Dach wurde mit roten Ziegeln gedeckt, an der Wand gegen den Graben hin wurde, als dieser schon zum Marktplatz geworden und »Mehlzeil« oder »Unter den Melbern« hieß, eine große Sonnenuhr gemalt, und um das Jahr 1600 herum brach man vom Hofe gegen die Mehlzeil heraus ein großes Bogentor, von kräftiger Rustika eingefaßt, wie es damals üblich war.

Der alte Freisingerhof hatte sich im Johannistrieb einen Weg ins Freie zum Marktleben gebrochen. Aber das schöne Bogentor und die bunte Sonnenuhr waren nur mehr Schminke auf dem Gesichte eines Greises.

Neben ihm wuchsen hohe, neumodische Häuser, deren Giebeldächer geringschätzend auf seine verrauchten Schornsteine herabsahen, und vor ihm erstanden auf der Grabenseite, den Torweg kaum freilassend, fünf kleine Häuschen. Jedes ein winziger Naseweis gegen den hohen alten hinter ihnen, aber sie sorgten für das, was dieser versäumt hatte, für den Handel. Eins davon, mit dem Schilde »Zu den Drei Ruben«, gehörte einem Obsthändler, das zweite beherbergte eine Butter- und Käsehandlung und die andern gehörten je einem Hofsporer, einem Schlosser und einem Leutgeb.

Überragt, umbaut, senil geworden, paßte der Freisingerhof nicht mehr zu seinen hohen, jugendstolzen Häuserkameraden. Er blieb aber vor dem Zerbröckeln, vor dem Hinsiechen bewahrt. Eines Tages flammte er in heller Lohe auf und starb eines glanzvollen Feuertodes. Die Georgskapelle, die Seele des Freisingerhofes, starb nicht mit ihm. Der junge Trattnerhof nahm sie auf, aber auch Seelen werden alt; sie war schon lange nicht mehr, als der Trattnerhof fiel.

Und da der Freisingerhof brannte, sah aus dem Hause gegenüber, das einen gigantischen Wasserspeier, der einen greulichen Drachen darstellte, weit in den Platz hinausstreckte, eine ältliche Baronesse hinaus. Ihre gepuderte Frisur à la tour de Bable war im Feuerschein rosafarbig, sie hielt ein Spitzentuch an ihre Nase und lispelte: »Quelle odeur!« Vom Unterkammeramt kamen zwei Feuerspritzen, Rauchfangkehrer liefen und rote Feuereimer krabbelten an Leitern aufwärts. Anschlagen der Kirchenglocken durchpolterte die Stadt und langsam kam von der Landstraße her im Taktschritt die Stadtguardia. Unter dem Fenster, aus dem die verblühte Baronesse schaute, stand der Herr von Trattnern. Er dachte an die Baronesse, die ihn, als er vor zehn Jahren – ein armer verliebter Buchdruckergeselle – um ihre Hand geworben, abgewiesen hatte. Trattnern sah sinnend in die Lohe, sah die stürzenden Dachbalken des Freisingerhofes niederkrachen, die Mauern bersten, ging nach Hause und rechnete.

Trattnern war jetzt wohlhabend, später wurde sein Reichtum so stadtbekannt, daß die Wiener sagten: »Er hat's trattnerisch«, wenn sie ausdrücken wollten, daß einer sehr viel Geld habe, so wie sie später, um Pracht und Eleganz zu kennzeichnen, sagten: »Bei dem ist's wie beim Stametzmeier.«

Trattnern wollte da, wo der Freisingerhof gestanden, ein fürstliches Bürgerhaus bauen, gerade der Baronesse gegenüber, die so wenig Verständnis für arme Buchdruckergesellen hatte. Er bat die Stadtbank um ein Darlehen von 100.000 Gulden. Es wurde ihm verweigert. Trattnern wendete sich an die Kaiserin, und Maria Theresia sprach mit Kaunitz. Dieser gab hinsichtlich des Planes Trattnerns ein Gutachten ab, in dem er sagte, ein Bürger der Stadt verdiene bei einem großen Unternehmen, das zur Ehre, zur Schönheit und zum Nutzen derselben gereicht, schon an und für sich und dann auch deshalb Unterstützung, weil andre Bürger dadurch zu ähnlichen Unternehmungen angeeifert werden. Die Stadtbank war jetzt ganz der Meinung des Ministers und gewährte das Darlehen. Und Trattnern baute ein Haus und nannte es Trattnernhof. Was er baute, war für Alt-Wien Zukunftsstil, übermodern, und der Trattnerhof war das »Looshaus« von 1776. Nichts war da von der gewohnten Art. Kein Giebel, keine Säulen mit korinthischen Prunkkapitälen, keine weitausladenden, geschwungenen Fenstergesimse und mythologische Statuen auf Balustraden.

Das neue Haus wirkte starr und »Loos-haft«. Geometrisch war seine Architektur, und aus seiner langen Front sahen achtzig gleichförmige Fenster in fünf Reihen auf die Wiener herunter, die kopfschüttelnd und bewundernd sagten: »Sehr groß und sehr fad.« Schade, daß es damals schon einen »Schubladkasten« gab, als der Trattnerhof gebaut wurde.

Warum nannten die Wiener das Priorathaus der Schotten auf der Freyung Schubladkasten? Wohl weil es noch keinen Trattnerhof gab, als es gebaut wurde. Das Prioratshaus mit seinem klassischen Giebel, den vier Halbsäulen an der harmonisch gegliederten Fassade, dem hohen Dach mit den drei mächtigen, gut geformten Rauchfängen, das Haus mit dem reizvollen, säulenflankierten Tor gleicht in nichts einem Schubladkasten – auch keinem ganz schönen; dazu hat es eine zu bedeutende Gliederung und zu viele schöne, rein architektonische Einzelheiten. Es ist ein Haus im besten Sinne. Und fragte man einen Wiener, warum er das Haus Schubladkasten nenne, wird er antworten, »weil man es so nennt«.

Einen Spitznamen, der das Flache und Glatte zum Ausdrucke bringt, hat eher der Trattnerhof verdient. Aber – der hatte es trattnerisch, und die Wiener Satire schwieg vor Trattnern und vor Stametzmeier. So wie am Looshause am Michaelerplatz mit der zwiespältigen Fassade der obere kahlgeometrische Teil mit einigen Schönheitspflästerchen – anhängbaren Blumenbehältern – geschmückt wurde, so brachte auch der Trattnerhoftechniker Peter Moller, verstohlen fast, verloren in der Riesenfassade einige Milderungen der Langeweile an: zwei bescheidene Balkons, die von Atlanten getragen wurden.

Aber jeder der vier stämmigen Muskelmänner war eine Faust auf einem Auge, ein rauher Felsklotz, an eine seidenglatte Wand gelehnt. Zu den unbedeutenden, unkräftigen Formen des Hauses hätten die Zaunerschen Karyatiden des Pallavicinipalais, die Frauen mit der ruhigen, graziösen Haltung viel besser gepaßt. Freilich wäre es für solche Damen in antikem Gewand« unmotiviert gewesen, ihre Kehrseite dem Publikum und der alten Baronesse ihnen gegenüber zuzuwenden, wie es der eine der Atlanten tat. Die Wiener meinten, daß die seltsame Attitüde, die bei Naturburschen und Atlanten wenig befremdet, die kaum verhüllte Antwort Trattnerns auf den Korb gewesen sei, den er von der Dame, der gegenüber er sein Haus gebaut, erhalten hatte. Unwahrscheinlich! Ein armer Geselle, der eine Kränkung so monumental quittiert, wie es Trattnern getan, fügt der großen Antwort keine niedrige, kleinliche Stichelei bei. Was die Wiener meinten, sollte ein Witz sein – aber keiner Trattnerns.

Übrigens waren die Eisengitter des Balkons, die von riesigen Schildern der Firma Theodor Friedmann verhüllt waren, prächtige Meisterstücke der Empirezeit. Kaum irgendeiner andern Hausfassade haben die Firmenschilder, die zahllos und in den mannigfaltigsten Farben die Wände des Trattnerhofes belebten, so wenig Abbruch getan wie der seinen. Farben, Abwechslung, Interesse und Leben entwuchs den weißen, goldenen und schwarzen, den großen und kleinen Schriften in den verschiedensten Buchstaben, und es war, als trügen die unteren Stockwerke des Hauses einen durchsichtigen Überwurf, mit buntschillernden Flittern benäht. Der Blick, der über die Fassade glitt, erfaßte aus den vielen kleinen Aufschriften die Worte Donath, Kamaraith, Kodak, Apotheke, Café Schrangl, Ilse, Damenhüte, Krawattenfabrik, Tanzschule, Restaurant usw., und die kleine Tafel mit der Hausnummer lugte recht gedrückt und bescheiden zwischen ihren großen, aufdringlichen Kameraden hervor.

Die meistbesuchten Lokale im Trattnerhof waren das Kaffeehaus Schrangl, vormals Pfob, und das Gasthaus »Zur Großen Tabakspfeife«.

Das war ein gemütliches Lokal beim Schrangl! Wo man heute, seiner Toilette entsprechend, in einem ganz unwienerischen Auslagekasten sitzt, in dem Vorübergehende den Preis der Schuhe derer, die im Café sitzen, abschätzen und feststellen können, wie viel der Mantel und der Pelzhut der Dame in der vierten Tischreihe rückwärts gekostet hat, saß man früher – im Trattnerhof – wie in einer diskret gebauten Theaterloge, saß man wie im traulichen, eleganten Alt-Wiener Heim eines Freundes.

Die Wände und die gewölbte Decke waren polierter Stuck, eine treffliche Marmornachahmung in weichem Karneolrot, in grauen und blassen elfenbeingelben Farbtönen, und die Sitzmöbel waren mit dunkelrotem Samt gepolstert.

Eine hohe Standuhr mit langem Pendel gab dem Raum den Eindruck des Privaten.

Das Kaffeehaus Schrangl war der gesteigerte Typus der Wiener Stadtkaffeehäuser, derer, die in der Welt beliebt waren, ohne Garderobe und Musik, ein Raum stillen Genießens, in dem man es hörte, wenn in Zeitungen geblättert wurde.

Ähnlich in der Grundstimmung und doch anders war es im Gasthaus »Zur Großen Tabakspfeife«, dem einzigen Gasthaus mit Musik. Später gab es manche solche; in ihnen konnte man hören, wie Grammophone »Hupf, mein Mäderl, hupf recht hoch« und ähnliche gemütstiefe Lieder sangen.

Bei der »Pfeife« spielte ein großes, würdiges Orchestrion, dessen Orgelpfeifen mit einem Vorhang aus grüner Seide verhängt waren, Opernpiecen von Mozart, Meyerbeer und alten Italienern, und wer es in den neunziger Jahren hörte, konnte sich in dem breitgewölbten dämmerigen Gasthaussaal recht gut um Jahrzehnte zurückversetzt denken, in die Zeit, in der Anschütz und Erl – die Berühmten aus dem Kärntnertortheater – da Stammgäste waren. Im ersten kleinen Zimmer links vom Eingang war über der Tür zum zweiten Gemach unter einem mächtigen Glassturz auf einer Konsole die große historische Pfeife angebracht, nach der das Gasthaus benannt war.

Zwei schmale Durchgänge vermittelten den Verkehr zwischen dem Graben und der Goldschmiedgasse, sie waren Basare en miniature. Der eine beherbergte den transportablen Garten der »Pfeife«, der immer schattig war, weil die Sonne nie den Grund des Hofschachtes erreichte. In den andern sahen die Glaswände eines kleinen, lauschigen, stets halbdunkeln Zimmers des Kaffeehauses. Die schmale Passage wurde noch enger gemacht durch ein freundliches Verkehrshemmnis, durch allerlei Blumen in großen Töpfen, durch Oleander und Lorbeerbäumchen, die vor der Auslage der Blumenhandlung »Zum Ewigen Frühling« standen. Ein Potpourri, das das Orchestrion im Gasthaus oft spielte, enthielt das alte Lied »Brüderlein fein, Brüderlein fein, sollst auf mich nicht böse sein«. Der Bühnenliebling der alten Wiener, die junge Krones, hat es gesungen, als sie in einem Zimmer des Trattnerhofes, auf den Knieen des Mörders Jaroszinski sitzend, seine Blutgedanken bannen wollte ...

Trattnerns Wahlspruch war: »Labore et favore.« Durch Arbeit der Inwohner und Gunst der Wiener lebte der Trattnerhof.

Durch Geldspekulation fiel er.

Das feste Haus schien gebaut für ein Jahrtausend, und wer es sah, mochte des Spruches des Beduinen, der den Pyramiden gilt, in veränderter Form gedenken: »Alles fürchtet die Zeit, die Zeit aber fürchtet den Trattnerhof.« Unser Zeitgeist hat ihn nicht gefürchtet, und vom Trattnerhof sind nur Notizen von Chronisten übriggeblieben.