|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es ist sehr schlau von mir, daß ich als Überschrift dahinsetze: Der Kraal (sprich Krool und reiß dabei möglichst weit die Zähne auseinander!). Denn wenn ich schreiben würde: Elefantenjagd, so möchte ein jeder sagen: schon mal wieder! Und würde gar nicht erst anfangen zu lesen, da jeder Zeitungsabonnent mit Elefantenjagden, seitdem wir Kolonien haben, gründlich überfüttert ist. Darum schreibe ich Kraal – bitte, nochmals, so weit wie nur möglich den Mund dabei aufzusperren und das »O« ganz hinten zu bilden – nun will jeder doch wenigstens erst einmal wissen, was das ist und beginnt zu lesen. Und dann schwöre ich gleich ein paar heilige Eide, daß ich gar nicht daran denken würde, dem verwöhnten Leser mit so einem oft genug erzählten Elefantenfang aufzuwarten, daß ich vielmehr ihm von einer ganz neuen, hochmodernen Methode erzählen werde, die jeder Jüngling von Wertheim gewiß als »totschic« bezeichnen würde.

Der Elefantenkraalingsport besteht heute, genau so wie fast alle andern Sporte, für neunhundertneunundneunzig von tausend Beteiligten nur im Zugucken. Und wie beim Rennen Pferd und Jockey, beim Stierkampf Stier und Toreador, beim Radrennen Maschine und Fahrer allein die Sache ausmachen, während der edle »echte Sportsmann« auf der Tribüne sitzt und keine Hand rührt, es sei denn um Bravo zu klatschen, ganz genau so ist es bei einer modernen Elefantenjagd. Eine Jagd – nun ja, ein Sport – meinetwegen auch: in der Hauptsache aber ein großartiges Spektakelstück für die Leute, die es sich leisten können.

Als Ceylon noch Lanka hieß, vor ein paar tausend Jahren, als goldene Millionenstädte sich da erhoben, wo heute Urwald wächst, als Gautama Buddhas junge Lehre den Menschen einen ewigen Frieden schenken wollte, da hieß der Elefantenfang der Sport der Könige. Ein Palihistoriker berichtet, daß in einer Schlacht allein 30 000 schwarze Rüsselträger teilgenommen hätten. Ich glaub an die 30 000 nicht, ebensowenig wie ich an die Millionen Einwohner der Singhalesenstädte und an manches andere glaube, was orientalische Historiker uns erzählen; wenn man bei unserer »Geschichte« gut fünfzig Prozent abziehen muß, so kann man dort ruhig durch hundert dividieren, um annähernd ein Bild der Wirklichkeit zu haben. Aber selbst dies Hundertstel ist noch farbenreich und prächtig genug, und ich bin fest überzeugt, daß ein Elefantenkraal zu König Mahindas Zeiten mir persönlich sehr viel besser gefallen hätte, als der Seiner Exzellenz des Gouverneurs Sir McCallum im Jahre 1910. Aber auf mich kommt's nicht an, und den Leuten, die heute einen Kraal machen, gefällt er sicher gerade so, wie er ist – mit allem Komfort der Neuzeit. Nur eines fehlt noch dabei: Thos. Cook and Sons. Als Arrangeur ist Cook nun einmal unübertrefflich, man genießt bei ihm billig und gut und schnell, er ist der Wertheim der Augenweiden der Welt. Und es ist ganz sicher, daß über kurz oder lang Cook den Elefantenkraal machen wird, genau so, wie er es sein wird, der in Zukunft die Semana Santa in Sevilla arrangiert, die Festspiele in Bayreuth und Oberammergau, das Derby von Epsom, die Duk-Duks von Neuguinea, die Reichsratwahlen in Österreich und die Zwölfuhrparade in Berlin. Zum Ergötzen und zur Freude der Leute, die mit seinen Tickets reisen!

Diesmal war der Kraal – bitte die Sache mit dem »O« und dem Mundaufreißen nicht vergessen – zwar noch ohne Cook gemacht, aber doch schon ganz in seinem Geiste. Morgens 6 Uhr 20 verließ der Extrazug Kolombo und brachte zur Kraalstadt einige dreihundert bessere Menschen, die im Zuge erstes und zweites Frühstück bekamen und dabei so viel zu trinken, wie sie wollten. Von der Station war eine breite Straße durch das Dschungel zum Kraal geschlagen, und Autos, Landauer, Ochsenwagen und Rickschas vermittelten den Verkehr. Kraalstadt war so in vier Stunden erreicht; sie lag mitten im Dschungel, wurde vor einer Woche gegründet und erbaut und war eine Woche später wieder vollständig abgerissen. Es gab da ein »Grand Hotel« – eine Menge Zimmer, große Eßräume, Bars und was sonst noch zu einem Hotel gehört; dann das Bungalow Seiner Exzellenz und einige andere Bungalows von Prominenten, die zu vornehm sind, im Hotel zu wohnen, und sich lieber – mitten im Urwald – für ein paar Tage ein eigenes Haus bauen und einrichten lassen. An die weiße Stadt schloß sich – genau wie in Kolombo – die Pettah an: die schwarze Stadt der Eingeborenen. Da waren Garküchen und Kneipen, da war ein Ladenbesitzer, der Cornboys verkaufte, die bunten Tücher der Eingeborenen, und ein anderer, der viele hundert Flaschen von Zitronellaöl feilhielt, zum Schutze gegen die Mückenstiche. Ein Astrolog und Taschenspieler hatte natürlich auch seine Bude aufgemacht neben den Gauklern und Schlangenbeschwörern, und die Sodawassermänner und Limonadenhändler standen zu Dutzenden umher. Die weiße Bevölkerung von Kraalstadt mochte vier- bis fünfhundert betragen, die farbige war zehnmal so stark. Tamilen waren da, Singhalesen und Mauren, dann manche Burghers und ein paar Parsen. Unter den Weißen hörte man außer Englisch auch viel Deutsch und Französisch sprechen.

Kranke und Bettler waren in Scharen in den Urwald gezogen und spekulierten nicht umsonst auf das Mitleid, das stets durch den Gegensatz am stärksten geweckt wird, kurz, es war ein echter und rechter Jahrmarktsrummel, wie man sich ihn nicht besser wünschen kann. Das einzige, was die Münchener Oktoberwiese vielleicht voraus hat, sind die Hühner mit drei Beinen, die Kälber mit zwei Köpfen und die Ratte mit sieben Schwänzen – aber solche herrlichen Sachen haben in Indien einen weit höheren Wert als bei uns; sie kommen hier gleich in die Museen.

Man bekam Gänseleberpastete, Belugakaviar und Pommery in der Bar von Karl Petersen; nebenan verkaufte Pakin Saito Eau de Cologne, Bay-Rum und alle Herrlichkeiten von Pivet und Atkinson, während Kara Muhamed Kaffur silberne Löffelchen feilhielt mit der schönen Inschrift: »Souvenir«. Ein paar Orchester wechselten sich ab mit der Dollarprinzessin und dem Walzertraum, und wenn dennoch zufällig eine kleine Pause eintrat, so brüllte ganz gewiß ein Grammophon los mit der Lustigen Witwe. So ist es eben in Kraalstadt: aller Komfort der Neuzeit.

Aber eigentlich ist nur die Aufmachung neu; das eigentliche Kraaling ist uralt und wird noch heute so gemacht wie vor zehntausend Jahren. Man baut zuerst die Elefantenfalle, steckt – mit mächtigen Baumstämmen – mitten im Dschungel einen großen Platz ab; ist der fertig, so ziehen die Treiber, etwa zweitausend Kulis, los, um eine Elefantenherde zu finden und zur Falle zu treiben. Das ist nicht so sehr schwer, Elefantenherden sind im Überfluß da und vermehren sich viel zahlreicher, als für das Land gut ist. Die Taktik der Treiber ist denkbar einfach, sie machen mit Trommeln, Schießen und Schreien einen solchen Höllenlärm im Urwald, daß die Dickhäuter sich entsetzt zurückziehen. Alle Wasserstellen werden nun mit Feuern und lärmenden Kulis dicht besetzt, so daß die Elefanten, die Wasser über alles schätzen, schließlich ganz von selbst die Richtung zur Falle einschlagen, die einzige Stelle im Dschungel, wo sie Wasser reichlich finden und wo außerdem einige Ruhe zu herrschen scheint. In etwa vierzehn Tagen sind sie ganz sicher im Kraal angekommen und stürzen sich sofort auf das Wasser, baden, trinken und wälzen sich herum. Mittlerweile wird dann der Eingang der Falle geschlossen, der erste Akt des Urwalddramas ist zu Ende, und der zweite, der große Operettenakt, kann beginnen. Kraalstadt ist inzwischen erbaut, die Funkenstation berichtet nach Kolombo, daß alles soweit in Ordnung sei, und die Bahnverwaltung legt ihre Vergnügungszüge ein.

Freilich, als wir in der Kraalstadt von 1910 ankamen, war die erste Nachricht, daß die große Herde, einige sechzig Rüsselträger, noch gar nicht gekraalt sei! Sie trieb sich im Dschungel dicht vor dem Eingang zu den Barrikaden herum, aber kam nicht in den Kraal. Es stellte sich im Laufe des Tages heraus, daß eine alte Elefantendame, die bei einem früheren Kraal schon einmal gefangen, aber wieder ausgebrochen war, die Kassandra spielte: so oft sich einige der Tiere dem Eingange nähern wollten, warf sie sich dazwischen und hielt sie ab. Am Abend blieb nichts übrig, als die mächtige Kuh abzuschießen; nach ihrem Falle trabte dann zuerst ein starker Bulle und nach ihm etwa fünfzehn bis sechzehn Tiere in den Kraal. Der große Rest aber blieb draußen, und da er auf keine Weise weiterzubringen war und man befürchtete, daß schließlich auch die schon eingetretenen wieder zurückmarschieren möchten, so schloß man die Falle und erlaubte dem andern Teil der Dickhäuter wieder in Urwald und Freiheit zurückzukehren. Übrigens kam noch ein anderer, viel modernerer Grund hinzu: die Treiber streikten! Die Geschichte dauerte ihnen zu lange, und sie wollten nach Hause –

In der Nacht wurde dann die Mausefalle zugemacht; am nächsten Morgen in aller Frühe begann der eigentliche »Fang«. Es ist gerade wie beim Stierkampf: die Sache sieht sehr gefährlich aus, ist aber doch, wenn man nicht allzu unvorsichtig und täppisch ist, recht harmlos. Der Hauptunglücksfall bei diesem Kraal hatte denn auch durchaus nicht die wilden, wütenden Tiere zu Urhebern, sondern einen sehr braven und biedern zahmen Elefanten. Zusammen mit etwa sechs andern Tieren in den Kraal geführt, um bei der Fesselung zu helfen, überfiel ihn plötzlich bei dem allerdings ohrzerreißenden Lärm der Kulis eine ungeheure Angst. Er rannte wie besessen los, gerade auf die Barrikade zu, deren Stämme wie Streichhölzer auseinanderbrachen, trampelte einige Kulis tot und lief dann schleunigst nach seinem Stall.

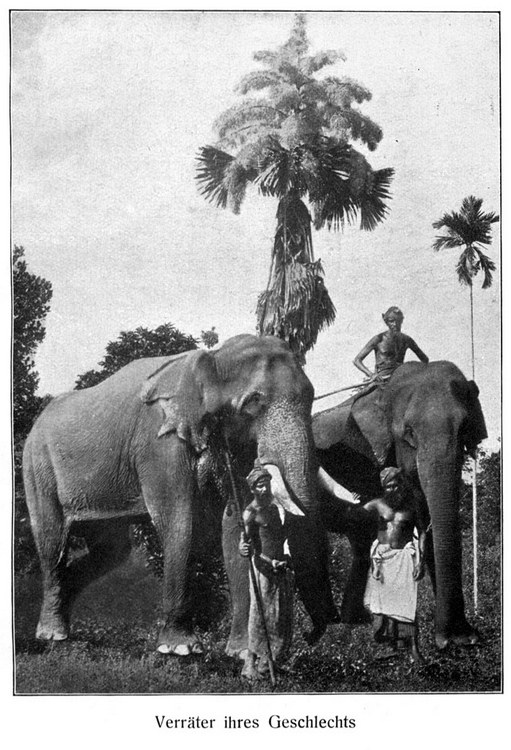

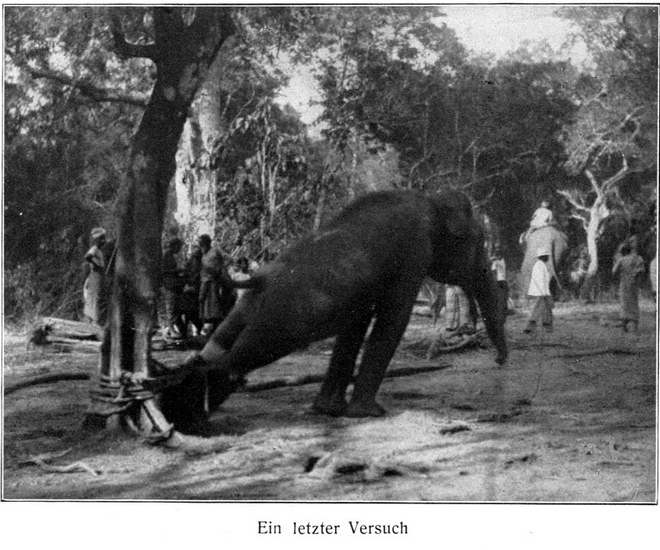

Draußen, hoch über den Pallisaden, sind Galerien gebaut, dazu luftige Luginslands in den Kronen der Bäume. Das sind die »hohen Balkone«, auf denen rings in schönem Kranz die Ritter und Frauen sitzen, das Kampfspiel zu erwarten. Der indische König Franz, der Herr Gouverneur, winkt dann mit dem Finger – da öffnet sich behend ein Tor, daraus rennt – nein, das stimmt nicht – daraus schreiten mit ungeheurer Gemütsruhe und Würde einige zahme Elefanten zu ihren wilden Genossen in den Kraal. Und diese Tiere benahmen sich recht gescheit und verrieten ihre Stammesgenossen mit wahrer Begeisterung. Je zwei, auf ihrem Rücken den Mahaut und den Nooser, trotteten still an einen der wilden heran, nahmen ihn in ihre Mitte, zwängten ihn ein und legten ihm beruhigend den Rüssel auf den Kopf, so daß er gar keine Chance hatte, irgendwelchen Unfug damit anzurichten. Dann glitt der Nooser – der Feßler – vorsichtig hinab, warf dem ahnungslosen Tier eine Schlinge um einen Hinterfuß und wand das andere Ende des Strickes um einen Baum. Die beiden Verräter führten es nun einige Male um diesen Baum herum, so daß der Strick immer kürzer wurde; inzwischen fesselte der Nooser auch das andere Hinterbein des schwarzen Riesen.

Ist das besorgt, so entfernen sich die beiden Zahmen, und in derselben Sekunde merkt der Wilde, welchen Streich man ihm gespielt hat. Er rast vor Wut, zerrt und zerrt und reißt sich die festen Taue tief ins Fleisch, manchmal so stark, daß er an den Wunden zugrunde geht. So wird einer nach dem andern der Dickhäuter hübsch an einen Baum gebunden, und nun ist an ihnen die Reihe, das Konzert zu Ende zu bringen; sie tun das, indem sie so verzweifelt lostrompeten, daß der ganze Urwald zu erzittern und die arme Kraalstadt wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen droht. Freilich nützt ihnen das gar nichts, sie bleiben, wie unartige Kinder, so lange in der Ecke stehen, bis »sie sich gebessert haben«. Sie geben das dadurch zu erkennen, daß sie sich in ihr Schicksal ergeben und schließlich Wasser annehmen. Zwei zahme Elefanten spielen dann wieder die Verräterrolle und nehmen den Gefangenen eng zwischen sich. Das geschieht oft schon nach zwei Tagen; manchmal sind die Tiere aber so dickköpfig, daß man sie wochen-, ja monatelang angefesselt halten muß. – Im allgemeinen ist übrigens in sieben bis neun Monaten nach der Gefangennahme der Elefant völlig zahm und zu jeder Arbeit zu gebrauchen.

Immerhin könnte man diese Art Fang eine richtige Pferdekur nennen, wenn es sich eben nicht gerade – um Elefanten handelte. Die Folgen sind denn auch recht betrübliche: von den etwa fünfzig 1907 gekraalten Elefanten lebt heute schon kein einziger mehr. Da ein Elefant beim Kraal doch immer schon zehn Pfund wert ist, während er nach sechs Monaten fünfzig bis hundert Pfund Wert haben mag, so ist der Verlust bei der großen Arbeit und den starken Kosten eines Kraals ein ziemlich beträchtlicher. Elefantenherden gibt es übergenug in Ceylon, und es deucht mich, daß man lieber eine vernünftigere Art und Weise des Fanges ausfinden soll, statt immer nur das Stück möglichst spektakelhaft für die Zuschauer zu machen. Es ist ja ganz nett, daß man irgendwo im Dschungel, wo gestern noch der wilde Büffel und der Bär sich herumtrieben, und wo morgen wieder der Schakal und Leopard hausen werden, durchbrochene Seidenstrümpfchen und mächtige Corsets de Paris sehen kann, aber schließlich – – das kennt man doch schon!

So ist der Elefantenfang in Ceylon und in den meisten Gegenden Indiens, nur an wenigen Plätzen wird eine abweichende Methode verfolgt, wie in Travankore in Südindien. Man gräbt dort Löcher in den Boden, mitten im Dschungel, mächtige Gruben von neun Metern Tiefe, die bis zu drei Vierteln mit Reisig gefüllt sind. Diese Fallen sind oben mit Zweigen und Buschwerk fest zugedeckt; sie werden stets bei einem der von den Elefanten so geliebten Wassertümpel im Dschungel angebracht. Auch diese Fangart ist uralt, und doch verstehen es die Inder – hier Tamilen – noch heute nicht, sie ein wenig kunstgerecht anzuwenden; wenn nicht ein Europäer den Fang überwacht, machen sie ganz bestimmt Dummheiten dabei. Entweder füllen sie die Grube nicht genügend aus, so daß der arme Elefant, der hineinstürzt, ein Bein bricht und dann erschossen werden muß, oder sie machen die Decke, die die Grube verbirgt, so schwach, daß alles mögliche kleinere Wild hindurchfällt, wie Hirsche, Rehe, Büffel oder auch wohl ein Tiger.

Man legt gewöhnlich fünf bis sechs Gruben an und kann ziemlich sicher darauf rechnen, daß in fast allen sich Elefanten fangen, in manchen gar zwei oder drei. Auch hier bedient man sich zur Gefangennahme zahmer Elefanten, die geradezu versessen darauf scheinen, ihre wilden Genossen zu verraten. Mit ihrer Hilfe fesselt man die Tiere in der Grube mit einem Strick um den Hals und zwei weiteren an den Hinterbeinen. Ist das geschehen, so wirft man Zweige, Erde, kleine Stämme in die Grube und ermöglicht es so dem Rüsselträger, hinauszuklettern; dann wird er von seinem Verräter zum Stall eskortiert. Auch bei dieser Fangart geht leider durch die Unachtsamkeit der Kulis fast stets eine Reihe wertvoller Tiere zugrunde.

Elefantenfang – der »Sport der Könige« sagt das Mahawansa. Die Könige waren augenscheinlich bescheiden in jenen Tagen: ich für mein Teil möchte eher von einem Sport der – Kulis reden.

Freilich – sind unsere Treibjagden um ein Haar königlicher?