|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eines weiß ich gewiß: dieses Land, Indien, hat nie eine Geschichte gehabt. Oder auch wohl: es hatte vielleicht eine Geschichte – aber nicht für sich, nur für die andern Völker. Für die Griechen und die Perser, für die Sarazenen, für die Portugiesen, Franzosen, Holländer und Engländer. Nie aber für den Hindu. Seine Phantasie weiß von keiner Geschichte, ihm sind alle Ereignisse nur ein schwüler Traum. Dieses Volk kennt keine Vergangenheit, und das Heute ist ihm Gestern und Morgen zugleich. So schläft es durch die Jahrtausende – –

Diese glühende Weisheit klingt aus allen Brunnen Indiens. Sie ist der weiche Teppich, über den der Dichter durch dies Land der Träume schreitet. Nirgends aber kam mir diese Erkenntnis, daß das Unwirkliche lebendig ward und daß alle Wirklichkeit in blaue Nebel sich löst, so sehr zum Bewußtsein wie in Gwalior.

Gwaliorl In dem großen Garten der Laschkarstadt schreiten weiße Pfauen über die stillen Wege, die wie Silber glänzen von schmalen Stücken losen Glimmers. Eichhörnchen spielen und jagen durch die Büsche, und von den Mangobäumen ruft der Regenpfeifer sein eintönig Lied. Große Echsen kriechen über den ausgetrockneten, grün überwucherten Grund der Marmorteiche, bunte Alexandervögel baden sich in den Wasserspielen der Parke. Mein Wagen fliegt hindurch, trägt mich zu dem großen Palast des Sindiah.

Ein Bau von heute. Späte Renaissance, englischer Einfluß. Ein schöner Bau – – aber einer wie tausend andere in Europa. Der Mann, der hier wohnt, ist ein Fürst von heute, einer, der ausgezeichnet englisch spricht, der Poker spielt und Hockey, der auf Pferde wettet und seine Depeschen aus Kalkutta und Simla am Telephon in Empfang nimmt. Nichts scheint indisch an diesem Enkel des großen Sindiah, des wilden Mahrattenfürsten, der an der Spitze seiner Reiterscharen dem Großmogul selbst sein Reich abzwang. Nur etwas verrät ihn, nur ein kleiner roter Fleck: das runde, flammende Farbenmal Schiwas, des Zerstörers, das auf seiner Stirne leuchtet.

Ich weiß nicht, ich kann ein Lachen kaum unterdrücken, wenn ich diese Farbenzeichen sehe. Das Zeichen Wischnus – zwei senkrechte rote Striche und dazwischen ein weißer, das runde rote Mal Schiwas oder das andere, wildere: drei weiße Längsstreifen, quer über die Stirne. Oder auch alle die andern Male auf Stirne, Brust und Armen, alle verschieden, wie es die tausend verschiedenen Sekten der Hindureligion vorschreiben. Zaghaft oft und bescheiden – ein dünner Strich oder ein kleiner Kreis. Und wieder wild, phantastisch, absurd – abgeschmackte indische Malereien über dem ganzen Körper, wie sie die frommen Yogin tragen oder die wüsten Anhänger der Durga. Das alles berührte mich seltsam erst und unbegreiflich – – heute muß ich fast lachen – jedes dieser wilden Male grinst mich vergnügt an und bringt mir einen lustigen Gruß aus der Heimat: Made in Germany! – Die bunten Blechschachteln, die die heilige Schminke der Inder bewahren, zeigen zwar höchst exotische bunte Bilder, Ganescha, den Elefantenköpfigen, Hanuman, den Gottaffen, oder, auf ihrem Tiger reitend, die grause achtarmige Kali; sie zeigen auch ihren Inhalt durchaus nicht in Englisch an, sondern in Hindostani, in Tamil, in Urdu oder in irgendwelcher andern der hundertundfünfzig Sprachen und Schriften Indiens, aber ihren Ursprung verleugnen sie durchaus nicht – recht dick und rot schreien sie aus: » Höchster Farbwerke«.

* * *

Die Tadj-Mahal, das herrlichste Bauwerk Indiens und der ganzen Welt gab mir den ersten Stoß – – als ich erfuhr, daß ihr genialer Erbauer kein Hindu war und kein Mohammedaner, sondern ein guter Franzose, Austin von Bordeaux. – Dann war es das Mahawansa, das »uralte« Geschichtsbuch Ceylons: es erzählt die Odyssee noch einmal – und ein gutes Jahrtausend nach Homer! Nun ich auch weiß, daß sogar Schiwas und Wischnus heilige Stirnmale am Main fabriziert werden, scheint mir ganz Indien aus den Händen zu gleiten. Denn ich zog aus, um Indien zu suchen und durchaus nicht all der Dinge wegen, die irgendwo den Stempel tragen: Made in Germany. In Germany – oder sonst irgendwo in Europa.

Auf die Höchster Farbwerke bin ich ernstlich böse! Es tut mir sehr leid, daß ich sie hier erwähne und ihnen dadurch noch Reklame mache obendrein. Denn sie sind schuld daran, daß ich lange skeptisch durch das Land der Träume ging, und an jedem Palast und an jedem Tempel sorgsam nach der Etikette suchte. Ach, das war ein großer Unfug! Wohl weiß ich heute, daß, wenn ich Indien durchsiebe, nicht gerade sehr viel zurückbleibt, was durchaus »echt« indisch ist – und dazu gewiß nicht das Beste. Aber ich weiß auch, daß dem Inder Osten und Westen dasselbe ist, genau so wie sein Heute die Vergangenheit und die Zukunft zugleich umschließt! Ob auch der geniale Abenteurer Austin aus der Gascogne kam, so steht doch sein Werk, das die Alhambra verdunkelt, in Kaiser Akbars Stadt. Kein Mensch in Indien kennt seinen Namen, aber zur Tadj, zum Grabe Schah Jahans und seiner schönen Frau wallfahrten noch heute Mohammedaner und Hindu, Jainas, Buddhisten, Sikh und Parsi. Und ob auch die heilige Farbe aus Höchst stammt – da, wo sie blutrot auf den Stirnen von Durgas Priestern flammt, da ist sie doch indisch! – Und so ist er indisch, der Maharadscha von Gwalior, trotz des Smokings, trotz des Steinwayflügels und trotz Fritz Feinhals, der den »Hans Sachs« aus seinem Grammophone singt.

* * *

Einer der dreißig fürstlichen Elefanten trägt mich den Fels hinauf zu der alten Feste. Es ist nicht gerade sehr angenehm, auf einem Elefanten zu reiten, und es will gelernt sein. Warum hat der Norddeutsche Lloyd keine elektrischen Elefanten in seinen Schiffsturnsälen? Elektrische Kamele sind da, auch elektrische Pferde und Esel, und ich bin von Genua bis Kolombo jeden Tag eine Stunde geritten in allen möglichen Gangarten. Aber kein kleinster Elefant war da – so bin ich ein Greenhorn im Elefantenreiten und halte mich krampfhaft fest mit beiden Händen.

Und ich denke daran, wie ich vor manchen Jahren eine andere Bergfeste hinaufpilgerte: Ehrenbreitstein. Drei Monate träumte ich dort hoch über dem Rhein und büßte in süßem Sommersonnenschein das schreckliche Verbrechen des Zweikampfes. Es war ein entzückender Traum da oben, und ich glaube: deshalb liebe ich so diese alten Bergfesten –

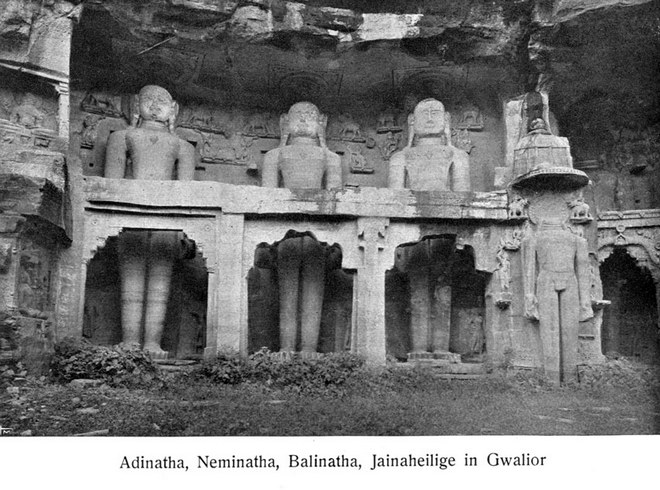

Riesenbilder ragen aus dem Stein, Heilige der Jaina, jener Religion, die Bardhamana Mahavira gründete, Gautamas Nebenbuhler. Wie dieser zum Buddha wurde, zum »Erleuchteten«, so wurde Bardhamana zum »Jina«, zum »Weltbezwinger«. Buddhas Lehre hielt ihren Siegeszug durch die indische Welt, eroberte den ganzen Osten und wurde die anhängerreichste aller Zeiten in der ganzen Welt. Bardhamanas Lehre, der Gautamas sehr ähnlich, aber blieb still verborgen. Aber während nach tausend Jahren die alten Götzen, im Bunde mit dem von Nordwest hereinbrechenden Sturme des Islam, Buddhas reine Lehre wieder völlig vertilgten aus ihrem Lande, stand der Glaube der Jaina fest und starr und mehrte still und unablässig seine Gemeinde: noch heute leben acht Millionen Anhänger Mahaviras in Indien, besonders viele reiche Kaufleute.

Wie die Kunst des Buddhismus ihre Renaissance im Nordwesten feierte, im Königreiche Gandhara im Kabultale, so fand der Jainaismus ebendort, in der Halbinsel Gudscherat, seine neue Blüte. Aber als der reißende Bergstrom der Bekenner des Propheten Gandhara für ewig zertrümmerte, wuchs Gudscherat in kaum einem Menschenalter wieder empor: herrlicher als zuvor. Gewaltige Mongolenkaiser schufen in selbstsicherem Stolz des Islam herrliche Bauwerke, fromme Hindufürsten stifteten der buddhistischen Mönchsgemeinde ihre Heiligtümer oder beschwichtigten den Zorn von Schiwa und Durga durch mächtige Tempel: Kaufleute aber waren es, Händler und Bankiers, die dem Jainaismus seine unerhörten Kunstbauten schenkten. Diese reichen Kaufmannsgeschlechter, die Jaina-Seth, sind die Phönizier des indischen Mittelalters, die Fugger und Welser des Ostens: sie sichern ihrer Lehre von Gudscherat aus, durch den materiellen Einfluß auf die vielen kleinen und tapferen Herren und Fürsten des weiten Radschputenlandes, einen mächtigen Einfluß durch ganz Radschputana. So zeigt auch Gwaliors Bergfeste den Weg, den die Lehre von Buddhas wurzelfesterem Nebenbuhler ging. Zweiundzwanzig der nackten gewaltigen »Weltbezwinger« sitzen und stehen, aus dem harten Fels herausgehauen, allein in der Urwahihöhle; fast achtzehn Meter hoch ist der größte der Steinriesen. Sechsunddreißig weitere Jinas schützen den Berg.

Nun hält mein starkes Tier: wir sind oben auf der Hochfläche des Felsens. Sas-Bahu, der gewaltige Jainatempel, öffnet seine Pforten, das wunderbare Heiligtum der tausendarmigen Göttin. Alles ist aufgelöst hier, nur aus Säulen und wieder Säulen ist der seltsame Bau errichtet. Aber weiter, mitten im Fort, steht ein wilder Pyramidenbau – Teli-ka-Mandin, der Tempel der Ölhändler. Er diente Wischnu durch viele Jahrhunderte, dann nahm ihn Schiwa für sich in Anspruch. Das ist nur einer von den achtzehn Hindutempeln, die das Fort krönen.

Aber was will der Hindu, was der Jaina mit seinen Bauten, wenn der Sarazene kommt? Sechs Paläste bilden mit ihren Höfen und Toren, ihren grandiosen Umwallungen und Moscheen die eigentliche Burg. Mahmud Ghori baute hier, Kaiser Akbar und der Palastmonomane Schah Jahan. Und wie Aurangzebs Moschee in Benares alle tausend Hindutempel und Paläste an der Ganga weit überragt und besiegt, so wird auch hier alle Kunst der Kinder Wischnus, Schiwas und Bardhamanas zu Schatten neben dem Zeichen des Islam.

Kein Mensch ist hier oben. Irgendein blauer Vogel sitzt auf dem Marmorbrunnen, kleine Ghekkos rascheln an den Wänden. Ich gehe durch stille Höfe und weite Gemächer über hohe Torbogen und hinein in weit sich öffnende Moscheen. Unten steigen Wasserträger die steile Felsenstraße hinauf, auf dem Rücken den gefüllten Schlauch: ein schwarzes Schwein ohne Kopf. Kameltreiber schaukeln auf ihren hohen Tieren, und des Sindhia weiße Reiter traben durch die Tore auf ihren arabischen Stuten. Unten in der verstaubten Ebene breitet sich weithin Gwalior aus, die weiße Laschkarstadt, mitten darin als grüne Insel des Fürsten Park mit seinem silberleuchtenden Palaste. – Aber hier oben das Traumland – – Paläste, Moscheen, Tempel – – das alles gehört nur mir –

Die Sonne fiel, als ich unten durch die Stadt ritt. Und es schien eine neue Offenbarung: ein offenes Blatt aus »Tausendundeiner Nacht«. Nichts von Indien – das ist die alte Maurenstadt, die Kaiser Baber entzückte.

Dann, ganz plötzlich, ein großer Platz. Monumentale europäische Gebäude, die Post, das Ministerium, die Verwaltung: hier ist England. Und ehe ich zurückkomme zum Palaste, fällt noch mein Blick auf die kleine christliche Mission.

Ich fühle gut: das alles ist Indien. Alle Religionen und alle Völker. Jeder Stein erzählt ein anderes Lied, schlägt eine neue Seite auf in der großen Geschichte dieses Landes. Dieses seltsamen Landes, in dem nichts sterben kann, in dem alle Vergangenheiten leben. Und ich fühle auch: das alles ist nur Kulisse, ist nie und nimmer das Indien, das ich suche. Dieses Land aber, dem alle Träume gehören, lebt nur in dem Herzen dieser seltsamen braunen Gestalten, die kein Gestern kennen und kein Morgen, die nichts vom Osten wissen und nichts vom Westen. Die einen Smoking tragen wie ich, die Poker spielen und Hockey, und denen dennoch Schiwas blutrünstiges Zeichen von der Stirne flammt.