|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zu Basel«, so erzählte eines Abends der alte Ulebuhle, »lebte vor Jahren ein berühmter Uhrmacher, der war ein Meister in seiner Kunst, wie ihn die Welt noch nicht gesehen. Er baute wundervolle Uhren mit allerlei beweglichen Figuren, die zu jeder Stunde aus dem Gehäuse herauskamen, ihre Verbeugung machten und mit einem Stab die Stunde wiesen. Dann drehten sie sich um, schlugen mit einem kleinen Hämmerchen auf silbernen Glocken die Zeit, und dann verbeugten sie sich wieder und verschwanden.

Von weit und breit kamen die Leute herbei, um die Kunstuhren des Meisters zu sehen, und Fürsten und hohe Herren ließen sich für teures Geld da prunkvolle Werke bauen. Aber der Meister schuf immer wunderbarere Sachen. Da war ein Reiter aus purem Golde, der alle Mittag um zwölf eine Trompete zum Munde führte, ein lustiges Stücklein blies und dann eine Pistole abfeuerte. Das Pferd aber konnte wiehern und mit dem rechten Vorderhuf scharren. Schließlich baute er eine künstliche Ente, die auf dem Wasser schwimmen konnte und so natürlich schnatterte, daß alle Welt voll Staunen war. Setzte man sie aufs Trockene, so watschelte sie dahin und schlug auch zuweilen mit den Flügeln. Man ließ sie in der ganzen Welt sehen, als einen Beweis menschlicher Kunstfertigkeit, und endlich kaufte sie ein reicher Mann für viele tausend Gulden.

Aber der Meister, verwöhnt durch die Gunst hoher Herren, wollte immer höher hinaus. Er wollte etwas schaffen, das seinen Namen bis in die fernsten Zeiten berühmt machte, und darüber grübelte er Tag und Nacht. Endlich hatte er den richtigen Gedanken gefunden. Er beschloß, einen künstlichen Menschen zu bauen, einen Mann aus Eisen, in Lebensgröße, der täuschend Menschenart und Menschentum nachahmen sollte.

Er schloß sich in seine Werkstatt ein, rechnete und zeichnete und ließ niemand vor. Als er endlich das große Werk auf dem Papier fertig vor sich hatte, ging er daran, es wirklich auszuführen. Alles machte er 25 selber, denn mit niemand wollte er seinen Ruhm teilen. Er goß die Form in Eisen und Bronze, er schmiedete und hämmerte, feilte und bohrte, schuf tausend Räder und Hebel, Gelenke und Lager, Wellen und Kurbeln, Federn und Gewichte. Aber nur langsam ging das schwierige Werk vonstatten, und da er keinerlei andere Arbeit annahm, so verbrauchte sich schnell das früher erworbene Geld, und seine Familie kam in Not.

›Mann‹, sagte seine Frau, ›es ist bald kein Pfennig mehr im Hause. Seit Jahr und Tag sitzt du bei deiner geheimnisvollen Arbeit in deiner Werkstatt, niemand, nicht einmal ich weiß, was du da für ein Kunstwerk baust, und da du alle alten Kunden mit ihren Aufträgen abweisest, so wird bald niemand mehr kommen, und wir wissen nicht mehr, wovon wir leben sollen.‹

›Geht zum Teufel mit eurem Plunderzeug‹, sagte wütend der Meister. ›Für die nichtige Schusterarbeit sind genug andere Uhrmacher da, die nichts weiter verstehen, aber ich will etwas bauen, daß alle Gelehrten und Künstler der Welt vor Neid erblassen sollen, etwas, das Fürsten und Könige aus aller Welt nach Basel locken wird. Dann werde ich berühmt werden auf der ganzen Erde, man wird mich zum Ober-Hofmechanikus ernennen, und es wird Gulden regnen.‹

›Es wird aber noch lange dauern‹, entgegnete die Frau, ›und inzwischen ergeht es uns elender als dem kleinsten Uhrmacher, der die Schwarzwälder Uhren repariert. Es ist kein Brot mehr im Hause und kein Fleisch für dich und die Kinder.‹

›So nimm die Tauben, mit denen Jung-Heinrich spielt‹, sagte der Mann, ›das hilft einen Tag weiter!‹

›Das bringe ich nicht über das Herz, Mann, sie sind seine liebsten Gefährten, sie sitzen auf seinen Schultern und picken ihm die Erbsen aus dem Munde, sie schmiegen sich an seine Wangen, er hängt mit ganzem Herzen an ihnen, und es wäre grausam, dem Knaben die beiden weißen Täubchen zu nehmen. Was hülfe es auch, nur einen Tag Rat zu schaffen!‹

›So laß mich in Ruh! Geh borgen und warte die Zeit ab. Ich schaffe ein Kunstwerk, das Scheffel Goldes bringt, und man wird mich feiern wie einen Großen!‹

›Mann, sieh dich vor! Dich hat der Hochmutsteufel beim Kragen! Versuche Gott nicht!‹ 26

›Hol euch alle der Fuchs!‹ schrie wütend der Meister und stürzte davon, in seine Werkstatt, die Tür donnernd hinter sich zuschlagend. Er schloß sich ein, Frau und Kinder sahen ihn kaum mehr, denn er schlief auch dort in seiner verborgenen Klause, und selbst die Mahlzeiten nahm er da ein.

So verging noch ein Jahr und noch ein halbes. Die Frau borgte sich überall den Lebensunterhalt zusammen, verkaufte, was in der Wirtschaft entbehrlich, und bald stak des Künstlers Familie so tief in Schulden, daß niemand mehr eine Semmel leihen wollte. Die Frau des Künstlers und seine Kinder wurden blaß und mager, und es flossen viel Tränen im Hause. Aber der Mann sah das alles nicht. Eine unstete Hoffart, eine unbezwingliche Ruhmsucht flackerte aus seinen Augen. Er sah zuweilen aus, als sei sein Geist verwirrt.

Aber eines Tages war er mit dem Werk fertig. Mitten in der Nacht, als alles schlief, beschloß er, es zu probieren. Er stand auf und machte Licht, und dann nahm er die schwarzen Decken, die das Kunstwerk verhüllten, ab.

Es war wirklich ein Kunstwerk! Da stand ein leibhaftiger Mensch, ein hochgewachsener, kräftiger Mann. Er hatte eine dunkelblaue Livree an, mit blanken Knöpfen, wie ein vornehmer Bedienter. Das Gesicht war, da die äußere Hülle aus feinster Emaille bestand, so natürlich, daß man auf den ersten Blick einen wirklichen lebenden Menschen vor sich zu haben glaubte. Ein schwarzer Vollbart floß vom Kinn lang hernieder, die Augen, obwohl von Glas, Blickten durchaus nicht starr, die Hände waren wohlgeformt, nur die Füße, die in hohen Stiefeln mit flachen Sohlen steckten, sahen ein wenig plump aus, aber das mußte so sein, denn der Mann war ganz aus Eisen, und er mußte auf diesen mit Blei beschwerten Füßen sicher stehen.

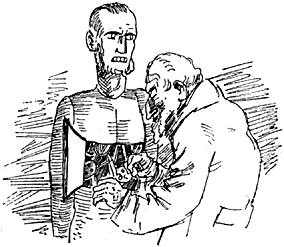

Der Künstler knöpfte die Livree auf und öffnete die eiserne Tür, die die Brust des künstlichen Menschen verschloß. Himmel, wie sah es darin aus! Ein Gewirr von Hebeln und Rädern und Drähten und Magneten und Drahtspulen, es konnte einem schwindlig werden, und kein Mechaniker der Welt hätte diesen verwickelten Apparat auseinandernehmen und wieder zusammensetzen können. Nicht anders sah es in den Armen und Beinen aus. Da waren Laufwerke und Gewichte und elektrische Batterien, Zugfedern und kunstvolle Gelenke, und alles bewegte sich wie am Schnürchen. 27

Am großartigsten aber war es im Kopfe des eisernen Mannes bestellt! Der Uhrmacher nahm ihm die Perücke ab und öffnete den Schädel, um noch einmal nachzusehen, ob alle Schrauben am rechten Fleck. Die Glasaugen konnten wirklich sehen. Ein fotografischer Apparat war an ihnen angebracht. Ein Uhrwerk bewegte langsam den Film weiter, auf dem die Aufnahmen entstanden, und was die Glasaugen sahen, das wurde so auf dem abrollenden Fotografenfilm festgehalten und abgebildet. Auch hören konnte dieser eiserne Mensch. In den Ohren steckten Schallkapseln, wie bei einer Sprechmaschine, und der eingebaute Phonograph grub in eine Wachswalze ein, was die Ohren hörten. Drückte man auf einen verborgenen Knopf, dann wiederholte die Figur, was sie gehört hatte, denn dann fing die Sprechmaschine an zu schnurren, und aus dem Munde kamen deutlich alle Worte wieder. Dabei bewegten sich die Lippen so naturgetreu, daß man einen lebenden Menschen vor sich zu haben glaubte. Da war außerdem noch eine besondere Walze, die mancherlei alltägliche Redensarten enthielt, wie ›Guten Tag!‹ ›Gute Nacht!‹, ›Schlafen Sie wohl!‹, ›Wie geht es Ihnen?‹, ›Ich danke, mir geht es gut!‹, ›Ich heiße Johann der Wunderbare und stamme aus Basel. Mein Vater ist der Uhrmacher Cornelius!‹, ›Hatschi, es zieht, schließen Sie das Fenster!‹ Dies und ähnliches konnte das Kunstwerk sprechen.

Die Figur drehte den Kopf, nickte, hob Arme und Beine, grüßte wie ein Soldat, und vor allem konnte sie auch gehen. Freilich, sie ging ein wenig schwerfällig, und der Gang war langsam, aber im ganzen sah es doch recht natürlich aus, denn es gibt ja auch Menschen, die sich ein wenig langsam und unbeholfen fortbewegen. Durch ein Uhrwerk und einige einstellbare Hebel konnte man erreichen, daß der Mann soundso viele Schritte geradeaus ging, dann links oder rechtsum machte, wieder eine bestimmte Zahl Schritte tat und dann stehenblieb. 28

Aber er konnte auch ein treuer Wächter sein. Trat ein unberufener Eindringling auf einen elektrischen Draht, der von ihm ausging, so schoß er eine Pistole auf jenen Platz hin ab. Diese Pistole mußte man ihm natürlich zuvor in die Hand schrauben.

Ja, es war wirklich ein Kunstwerk.

Es kam der große Tag, an dem der eiserne Mann öffentlich gezeigt werden sollte. An allen Straßenecken war das Wunder in großen Plakaten angekündigt, alle Zeitungen hatten davon berichtet. Der Meister Cornelius wolle ein nie dagewesenes Kunstwerk zeigen, einen künstlichen Menschen: ›Johann den Wunderbaren‹. Tausende und aber Tausende liefen herzu. Die armen Leute gingen, die Vornehmeren fuhren im Wagen, und die ganz Hochgeborenen saßen zu Pferde. Es war ein Geschiebe und Gedränge vor dem Hause des Meisters, daß es beängstigend wurde, und die Polizisten liefen mit blauroten Köpfen umher, ihre Schnurrbärte waren gesträubt, und sie fuchtelten mit weißbehandschuhten Händen gewaltig in der Luft herum.

Es war angekündigt, daß Johann der Wunderbare ganz allein von seinem Geburtshause bis zu der großen Ausstellungshalle laufen sollte, in der er sich der Menge und den hohen Herrschaften vorstellen würde. Das war ein schöner glatter Weg bis dahin und ging zweimal um eine Ecke.

Die Frau des Künstlers und seine Kinder hatten Johann den Wunderbaren schon einen Tag vorher zu sehen bekommen. Da stand nun die Figur, wegen der sie zwei Jahre lang so viel hatten leiden und dulden müssen. Johann der Wunderbare hatte einen bösen Zug um den Mund, und auf der Stirn hatte er eine düstere Falte. Dazu sein langer dunkler Bart . . . ja, so kunstvoll er war, die Frau konnte keine Freude empfinden. Er kam ihr vor wie ein böser Dämon. Auch die Kinder fürchteten sich fast vor diesem künstlichen Menschen; am meisten aber Heinrich, des Meisters Jüngster. Er haßte diesen eisernen kalten Mann, wegen dessen die Mutter so viel geweint. ›Er sieht so böse aus‹, sagte Heinrich zur Mutter, ›so wie ein Mensch, der kein Herz hat.‹ – ›Da hast du recht, mein Junge‹, meinte die Mutter, ›aber er hat ja auch kein Herz, und deshalb ist er auch kein richtiger Mensch. Aber wir dürfen dem Vater seinen Stolz und seine Freude über sein Werk nicht verderben. Gebe Gott, daß er uns wieder besseren Zeiten zuführe und Geld bringe und wieder Frieden im Hause.‹ 29

Da ging Jung-Heinrich wieder hinweg, um mit seinen beiden weißen Täubchen zu spielen, denn das war sein größtes Vergnügen auf der Welt, und er liebte nichts so wie diese Täubchen.

Die Menge vor dem Hause wuchs immer mehr. Endlich aber kamen in Begleitung des Bürgermeisters und der gelehrten Herren der Stadt die hohen fürstlichen Gäste an, und man benachrichtigte den Meister Cornelius, daß es an der Zeit sei.

Da tat sich die Tür auf, Meister Cornelius erschien, und hinter ihm kam langsam und bedächtig, sorgsam die Beine hebend und senkend, Johann der Wunderbare. Hurra, schrie die Menge, als sie seiner ansichtig wurde. Er legte ein paarmal die Hand an die Mütze, und dann lief er kerzengerade die glatte Straße hinunter. Vor ihm her ging sein Verfertiger. Weiter hinten folgten des Meisters Frau und die Kinder.

Im Winde wehte der dunkle Bart Johanns. Hin und wieder drehte er den Kopf nach rechts und nach links, und zuweilen hob er die Hand und grüßte.

Die Leute staunten und schrien durcheinander, und alle rühmten 30 laut, wie er daherkam. Das Erstaunen wuchs aber, als Johann der Wunderbare im richtigen Augenblick linksum machte und um die Ecke bog, in die Seitenstraße, und der Jubel und das Verwundern nahm zu, als er richtig an der nächsten Ecke wieder einschwenkte und dann geradenwegs auf die große Halle zulief.

›Bei Gott, er ist wie ein lebendiger Mensch‹, sagten die Leute, ›hoffentlich betrügt uns der Meister Cornelius nicht, und es ist nicht wirklich ein Mensch, der nur eine Figur vortäuscht!‹

Die vornehmen Leute aber sagten, es wäre ›pyramidal‹, und die Gelehrten meinten, es wäre ein ›exorbitantes Phänomen‹. Die kleinen Bürger, die das hörten, wußten zwar nicht, was das zu bedeuten hatte, aber sie bekamen noch mehr Respekt vor Johann dem Wunderbaren, über den die hohen Herren so seltene Worte sagten.

Mitten in der weiten Halle lag ein Teppich, und als der eiserne Mann diesen Platz erreicht hatte, machte er halt. Nun setzten sich die Vornehmen auf Sessel ringsum, und alles Volk füllte die weite Halle bis auf den letzten Platz.

Meister Cornelius hob die Hand, und alles wurde mäuschenstill.

›Meine hohen Herrschaften, hochgelehrte Herren, verehrtes Publikum‹, sagte er und machte eine tiefe Verbeugung, ›hier stelle ich Ihnen mein neuestes Kunstwerk vor, an dem ich zwei und ein halbes Jahr gearbeitet habe. Es ist etwas noch nie Dagewesenes, ein künstlicher Mensch. Ich darf mich rühmen, der erste Mensch auf Erden zu sein, dem es gelang, ein solches fast vollkommenes Wesen herzustellen. Der von mir geschaffene Johann der Wunderbare handelt so natürlich, daß vielleicht manche glauben, es sei ein wirklicher Mensch, und sie würden betrogen. Ich werde daher meinem Kunstwerk den Kopf abnehmen, werde seinen Körper öffnen, damit sich jeder überzeugen kann, daß es eine Maschine ist.‹

Das tat der Meister dann, und alle sahen: es ist wirklich ein Kunstwerk. Dann brachte der Künstler sein Werk wieder in Ordnung, und als er abermals die Hand hob und Schweigen gebot, begann die Figur ihre Vorstellung. Sie machte eine kleine Verbeugung, legte die Hand an die Mütze und sagte mit deutlicher Stimme: ›Guten Tag! Ich heiße Johann der Wunderbare und stamme aus Basel. Mein Vater ist der Uhrmacher Cornelius! Hatschi!! Es zieht, schließen Sie das Fenster!‹ 31

Erstaunen ging durch die Menge. Die Leute lachten vergnügt über den spaßigen Kerl, und einige schlossen wirklich das Fenster. Ja, das ist ein großes Kunstwerk, sagten die Leute. Die Vornehmen aber meinten, es wäre wirklich pyramidal, und die gelehrten Herren schüttelten die Köpfe und sagten ein Mal über das andere: ›In der Tat, ein exorbitantes Phänomen!‹

Dann sang Johann der Wunderbare ein kleines Lied, und als die Leute klatschten, verbeugte er sich und sagte: ›Ich danke, mir geht es sehr gut!‹

›Jetzt‹, meinte der Meister, ›wird der künstliche Mann zeigen, daß er auch hören und verstehen kann. Einer von den Herrschaften wird ihm mit lauter Stimme etwas zurufen, und er wird es wiederholen.‹

Einer der gelehrten Herren, der berühmte Professor Konfusemathesius, trat heran und sagte laut zu dem wunderbaren Johann: ›Kannst du mir sagen, wer Amerika entdeckt hat?‹

Der Meister, der neben der Figur stand, drückte auf den Knopf, der den Phonographen in Tätigkeit setzte, und so nahm er die Worte auf. ›Johann‹, sagte er dann, ›was sagte der berühmte Professor Konfusemathesius zu dir?‹ Da schnurrte die Walze wieder ab, und die Figur sprach deutlich: ›Kannst du mir sagen, wer Amerika entdeckt hat?‹

Die Leute klatschten und waren ganz aus dem Häuschen. Inzwischen aber rief der Meister in das andere Ohr hinein: ›Christoph Kolumbus.‹ Und als die Figur nun den Namen des Entdeckers Amerikas aussprach, da war alles des Lobes voll.

›Jetzt‹, rief Meister Cornelius, ›wird der künstliche Mann zeigen, daß er auch sehen kann. Er wird an das Fenster treten, Sie werden ihm irgend etwas zeigen, und nachher werde ich Ihnen sagen, was Sie ihm gezeigt haben. Ich aber werde hier ruhig stehen bleiben, Sie sollen mir die Augen verbinden, damit ich es selbst nicht sehen kann, was meiner Figur vorgeführt wird.‹

Man verband dem Künstler fest die Augen und führte ihn in eine dunkle Ecke. Johann stand am Fenster. Draußen auf dem Platz standen zwei Schimmel. Man setzte auf jeden einen Knaben und führte die Pferde vor das Fenster. Dann führte man sie wieder weit fort und nahm dem Meister die Binden ab. Er brachte sein Kunstwerk wieder auf den Teppich zurück, griff hinein in das Hinterhaupt, zog den fotografischen Film hervor, ging in eine dunkle Ecke, goß eine 32 Flüssigkeit darüber, die das Bild sichtbar machte, und kam wieder zurück.

›Man hat Johann dem Wunderbaren zwei Schimmel vorgeführt. Knaben saßen darauf. Einer hatte eine Fahne in der Hand. Ja, er hat das alles deutlich gesehen und mir verraten.‹

Eine Bewegung ging durch die Menge. Viele sagten, daß es eine tolle Sache sei, eine Art Hexerei, und ein paar Frauen meinten, es sei unheimlich, und man könnte sich fürchten vor dem eisernen Kerl mit dem schwarzen Bart.

Aber den Meister Cornelius, den das Staunen über sein Werk immer hoffärtiger machte, plagte der Teufel. Er wollte immer mehr und mehr von ihm zeigen.

›Geben Sie Obacht‹, rief er, und sein Gesicht war vor Eifer feuerrot, ›jetzt wird sich Johann der Wunderbare als Kunstschütze produzieren. Dort vor dem Fenster ist ein Pfahl aufgestellt, und auf ihm ist eine Taube angebunden, die wird er herabschießen. Er ist ein treffsicherer Schütze.‹

Damit schraubte er seinem Mann eine Pistole in die Hand und drehte ihn dem Fenster zu. Richtig, da draußen war ein Pfahl, und auf dem Pfahl saß, an einem Band befestigt, das ihr Davonfliegen verhinderte, eine niedliche weiße Taube. Die machte Gurr-Gurr und langweilte sich, denn sie war gewöhnt, mit ihrer Schwester zu spielen und auf der Schulter des kleinen Knaben zu sitzen, der Erbsen in der Tasche hatte und auch kleine süße Kuchen. Sie liebte den kleinen Knaben, und er liebte sie. Sie pickte mit ihrem rosa Schnäbelchen vorsichtig Erbsen von seinen Lippen, sie saß oft mit ihrer Schwester stundenlang auf seiner Schulter, wenn er in seinen Märchenbüchern las.

Heut aber war er nicht gekommen, sie aus ihrem Wohnkäfig zu befreien. Ein harter Mann kam, der fest zufaßte und sie in einen Sack steckte. Nun saß sie hier auf der Stange, sagte unablässig Gurr-Gurr, denn sie hatte Sehnsucht nach der Schwester, nach dem kleinen Jungen und nach Erbsen und Wasser.

Johann der Wunderbare stand mit finsterem Gesicht und starren Augen da. Sein schwarzer Bart stand weit ab vom Kinn, sein Mund schien zu lächeln, es war, als läge ein böser Zug auf seinem Antlitz. Er hatte den Arm erhoben und zielte auf das Täubchen. 33

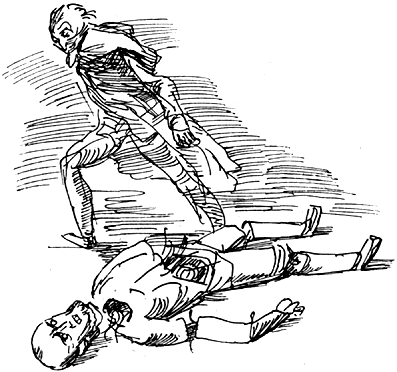

Es entstand ein Murmeln in der Menge. Einige Kinder und Frauen sagten, es sei schade um das niedliche Täubchen, und es sei nicht recht, es von dem Eisernen töten zu lassen. Plötzlich drängte sich ein kleiner Knabe vor. Jung-Heinrich war es. Er hatte ganz hinten mit der Mutter und den Geschwistern gestanden, und nun drangen die Worte vom Schießen und von dem Täubchen an sein Ohr. Da packte ihn ein düsteres Ahnen. Sollte es gar sein Täubchen sein? Er zwängte sich durch die Menschen hindurch, um das Fenster und den Pfahl sehen zu können, und erblickte seinen Liebling mit dem blauen Band um den weißen Hals. Ein heftiger Zorn faßte ihn. Er sprang vor, geradewegs auf den eisernen Menschen zu, der ihm so großen Schmerz antun wollte. Er sah den Vater kaum, er stand plötzlich neben Johann dem Wunderbaren auf dem Teppich, und viele tausend Menschen blickten erstaunt auf ihn.

›Was willst du tun, eiserner Mann?‹ schrie er. ›Warum willst du mein Täubchen töten? Du bist ein böser Mensch, du hast kein Herz, du bist ein grausamer Mensch, ein herzloser Mensch!‹

Aber schon hatte der Vater auf den Mechanismus gedrückt, der den Schuß auslöste, und als der Knall verhallt war, sah man das Täubchen an der Schnur niederfallen. Johann hatte gut getroffen, oh, er war ein trefflicher Schütze, ja er war wirklich ein Kunstwerk.

Es ging ein Murren durch die Menge.

Der kleine Knabe aber brach in Tränen aus. Er war außer sich. Wütend sprang er auf den Verhaßten zu. ›Herzloser, böser Mensch! Mörder, Mörder!‹ schrie er ihm zu, und dann stieß er mit der ganzen Kraft seines Körpers nach ihm. Die Figur, die den einen Arm weit vorgestreckt hielt und auf einer Kante des Teppichs stand, war nicht im Gleichgewicht. So wankte sie, drehte sich, und es war, als ob sie den Knaben erschlagen wollte. Sie neigte sich vornüber, ihm zu, stürzte mit ihm, über ihn zu Boden.

Das ging alles so schnell, daß der Künstler, der verblüfft daneben stand, gar nicht die Zeit hatte, einzugreifen.

Erschreckt drängten die Menschen sich hinzu, zogen den Knaben unter der eisernen Figur hervor. Noch lebte er . . . vielleicht konnte man ihn retten. Auf einer Bahre ward er davongetragen. Aber das Murmeln der Menge wuchs drohend an, es wurde zu wildem Schreien, zu brausenden Rufen. 34

›Er hat kein Herz, nein, er hat kein Herz‹, so schrie es von allen Seiten. ›Er kann Tiere und Menschen töten, er würde auch uns ohne Erbarmen töten, wenn es ihm befohlen wird. Er ist ein Bösewicht, ein Mörder!‹

›Mörder, Mörder, herzloses Ungeheuer!‹ tobte die Menge. Man nahm den Knaben auf den Arm, führte ihn der Mutter zu und versprach ihm neue Täubchen. Empört und wütend, schreiend und tobend schob und drängte sich die Menge aus der Halle.

›Ja‹, sagten die Vornehmen, ›er ist ein pyramidales Kunstwerk, aber ein Herz, nein, ein Herz hat er nicht!‹ – ›In der Tat, ein exorbitantes Phänomen‹, sagten die Gelehrten und wiegten die Köpfe, ›aber cum venia zu sagen, gewissermaßen herzlos!‹ Darauf verschwanden auch sie.

›Er kann alles‹, brüllten die erregten Massen, ›er kann sich bewegen wie wir, er kann sehen und hören, sprechen und singen, aber er tötet, denn er hat kein Herz, kein Herz, kein Herz! Es gibt schon genug Herzlosigkeit in der Welt, wir wollen nicht, daß man sie noch künstlich herstellt!‹ 35

In der Ferne verlor sich das Toben und Schreien, schließlich war es nur noch ein fernes Brausen, und dann wurde es ganz stille.

Einsam stand in der weiten Halle Cornelius, der Künstler. Er war leichenblaß. Unheimlich funkelten seine Augen. Neben ihm lag sein Werk. Da faßte ihn eine namenlose Wut. Er ergriff eine schwere eiserne Stange, die in der Ecke der Halle lehnte, er hieb wie ein Rasender mit wuchtigen Schlägen auf den wunderbaren Johann ein, der ihn mit starren Augen und offenem Munde höhnisch anblickte. Er zerschmetterte ihn mit wahnsinnigem Eifer, er trat mit den Füßen in das kunstvolle Gewirr von Rädern und Hebeln, Walzen und Gelenken, Drähten und Federn, bis alles ein wüster Trümmerhaufen war.

Dann hüllte er sich in seinen Mantel, und als der Abend hereinbrach, eilte er aus der Stadt, wanderte ohne Ruh und Rast durch Wälder und Felder in die unbekannte Ferne.

Man hat ihn nie wiedergesehen.« 36