|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einer übersichtlichen Eintheilung der Kolibris stellen sich verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Nicht allein die außerordentliche Anzahl der Arten und deren ungenügende Kenntnis, insbesondere so weit es sich um Bestimmung der Geschlechts- und Altersverschiedenheiten handelt, sondern auch die Kleinheit der Vögel erschwert Gliederung der Gesammtheit und zweckdienliche Zusammenfassung der verwandten Arten. Die Geschlechtsunterschiede sind so erheblich, daß einzelne Forscher Männchen und Weibchen einer und derselben Art verschiedenen Sippen, ja selbst Unterfamilien zugewiesen haben. Kein Wunder daher, wenn wir noch heutigen Tages in den Lehrbüchern und thierkundlichen Schriften überhaupt sehr verschiedenen Ansichten über die Würdigung der einzelnen Gruppen begegnen. Ich habe im nachstehenden mich an Cabanis gehalten und dessen Gliederung der Ordnungen und Familien beibehalten, führe dem entsprechend also auch nur Unterfamilien auf.

Eine solche umfaßt die Gnomen ( Polytminae). Die hierher zu zählenden Arten sind ziemlich groß und gedrungen gebaut. Der Schnabel ist mittellang, kräftig, schwach oder sehr stark gebogen, der Mundrand beider Kiefern vor der Spitze kerbig gezähnelt, der Fuß kurzzehig und langkrallig, der Flügel breit, mäßig gekrümmt, der Schwanz breit, wenig länger als die ruhenden Flügel und, weil die beiden äußersten Federn jeder Seite verkürzt sind, abgerundet. Das Gefieder prangt nicht in besonders lebhaften Farben; die Oberseite pflegt grünlich oder bronzefarbig zu sein, die untere ist gewöhnlich bräunlich und häufig längs gefleckt, die seitlichen Schwanzfedern sind licht an der Spitze. Die Geschlechter unterscheiden sich wenig.

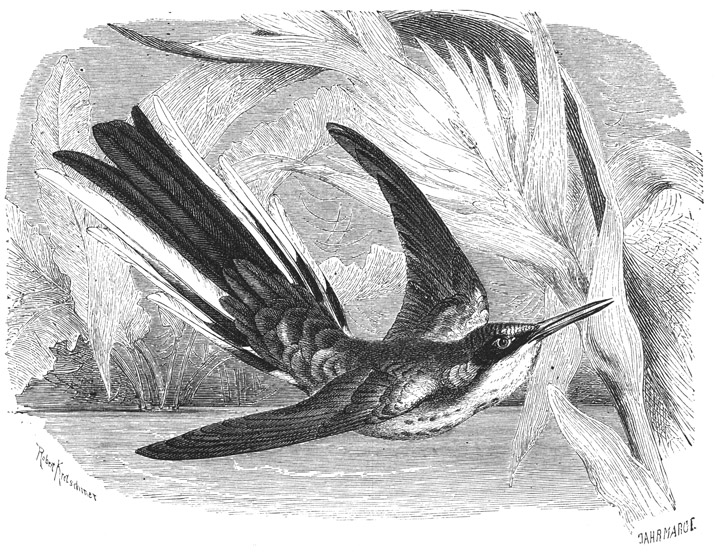

Adlerschnabel ( Eutoxeres aquila). 3/4 natürl. Größe.

Der Adlerschnabel ( Eutoxeres aquila, Trochilus, Polytmus, Glaucis und Myiaëtina aquila) und seine Verwandten kennzeichnen sich hauptsächlich durch den sichelförmig gebogenen, kräftigen Schnabel und den mehr keilförmigen Schwanz. Die genannte Art ist auf der Oberseite glänzend graugrün, unterseits bräunlichschwarz, an der Kehle mit dunkel graugelben, an der Brust mit weißlichen Längsflecken gezeichnet; das Kopfgefieder und eine kleine Holle sind bräunlichschwarz, die Kopf- und Bürzelfedern bräunlich gesäumt; die Schwingen purpurbraun, die letzten Armschwingen an der Spitze weiß gefleckt, die Steuerfedern glänzend dunkelgrün, gegen die Spitze hin schwärzlich, an ihr selbst weiß. Diese Endzeichnung wird breiter nach den Seiten zu. Der Oberschnabel ist schwarz, der Unterschnabel bis gegen die Spitze hin gelblich.

Das Vaterland ist Bogota.

Bei den Einsiedlerkolibris ( Phaëthorninae ) ist der Schnabel stark, hoch, seitlich zusammengedrückt, an den Rändern nahe der Spitze nicht gekerbt, der Flügel breit und besonders durch eine ungewöhnliche Verdickung der Schäfte der ersten gekrümmten Schwinge ausgezeichnet, der Schwanz lang, abgestutzt oder zugerundet oder gabelig oder durch verlängerte Mittelfedern geziert.

Die Sonnenkolibris ( Phaëthornis), welche eine der artenreichsten Sippen dieser Unterfamilie bilden, kennzeichnen sich durch ihren schwachen, sanft gebogenen und ungekerbten, großen und langen Schnabel, durch die zierlichen und kleinen Füße, deren Lauf leicht befiedert ist, und die mit sehr großen Krallen bewehrten Zehen sowie durch den langen, keilförmigen Schwanz, dessen Mittelfedern die übrigen gewöhnlich weit überragen. Das Gefieder ist ebenfalls noch ziemlich düsterfarbig; die Geschlechter unterscheiden sich hinsichtlich der Färbung wenig, wohl aber regelmäßig durch eine verschiedene Schwanzbildung.

Der Einsiedler ( Phaëthornis superciliosus, Pretrei und affinis, Trochilus superciliosus, brasiliensis, Pretrei und affinis) gehört zu den größeren Kolibris: seine Länge beträgt achtzehn, die Fittiglänge sechs, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite matt metallischgrün, auf der unteren röthlichgrau; die Federn des Rückens sind rothgelb gerandet, die der Unterseite einfarbig; über und unter dem Auge verläuft ein blaßrostgelber Streifen; die Schwingen sind braun, mit violettem Anfluge, die Steuerfedern, deren mittlere die doppelte Länge der äußeren erreichen, von oben trüb erzgrün, von unten graulich, gegen die Spitze hin schwarz, an ihr weiß, am Rande vor ihr rostgelb. Der Oberschnabel ist schwarz, der Unterschnabel bis zur Mitte blaßgelb; die Füße sind fleischfarben. Das Weibchen unterscheidet sich durch die Kürze des Schwanzes und durch düstere Färbung; der Schwanz ist kaum noch keilförmig zugespitzt, die mittleren Federn sind nicht besonders verlängert, so daß die Länge fünf Centimeter weniger beträgt als die des Männchens.

Das Vaterland ist Nordbrasilien und Guayana; beliebte Aufenthaltsorte sind offene, mit Gebüsch abwechselnde Gegenden.

Die Waldnymphen ( Lampornithinae), verhältnismäßig große Kolibris, haben etwas mehr als kopflangen, geraden oder sanft gebogenen, am Grunde breiten, vor der geraden Spitze gekerbten Schnabel, langzehige Beine mit kurzen, hohen, spitzigen, stark gebogenen Krallen, schlanke Flügel und ziemlich breiten, stumpfen, abgerundeten oder leicht ausgeschnittenen Schwanz. Die Färbung der Geschlechter ist sehr verschieden.

Als Urbild der Unterfamilie gilt der Mango ( Lampornis Mango, Trochilus Mango, albus, nitidus, violicaudus, punctulatus, fasciatus, nigricollis, quadricolor und atricapillus, Polytmus und Anthracothorax Mango), eine der verbreitetsten und häufigsten Arten der Ordnung. Die Sippe der Schimmerkolibris ( Lampornis), welche er vertritt, kennzeichnet sich durch ziemlich langen, deutlich gebogenen, breiten, in seiner ganzen Länge flachen Schnabel und kurzen, abgerundeten Schwanz. Das Gefieder ist der Hauptsache nach erzgrün mit kupferigem Schimmer, ein breiter Streifen, welcher sich vom Kinne an über die Leibesmitte bis auf die unteren Schwanzdecken zieht, schwarz, seitlich vom Mundwinkel an bis zum Flügelbuge von einem tief sapphirblauen Längsstreifen begrenzt, die Steißgegend weiß. Die schwarzbraunen Schwingen zeigen schwachen Erzschimmer. Die beiden mittelsten Schwanzfedern sind grün, die seitlichen purpurkupferroth mit blauschwarz schimmerndem Außen- und Endrande. Der Schnabel ist schwarz, in der Jugend braun, der Fuß ebenfalls schwarz. Das Weibchen ist auf der Oberseite lichter als das Männchen, auf der Unterseite weiß mit schwarzen Längsstreifen. Die Länge beträgt 10,5, die Breite 20, die Fittiglänge 7, die Schwanzlänge 4 Centimeter.

Der Mango ist fast überall in Brasilien zu Hause, kommt aber auch in Paraguay, in Guayana und auf den Antillen vor, wurde sogar schon in Nordamerika, und zwar in Florida, erlegt.

Der Schnabel der Bergnymphen ( Oreotrochilus), welche die bekannteste Sippe der Säbelflügler ( Campylopterinae) bilden, ist höchstens mittellang, stark und hoch, ohne feine Randkerben neben der Spitze, der Schwanz kurz und fast gerade abgeschnitten, nur an den seitlichen Steuerfedern abgerundet, das Gefieder schimmernd, auf der Oberseite meist blau oder grün, auf der Unterseite lichter, durch ein in den lebhaftesten Metallfarben prangendes Kehlfeld besonders geschmückt. Beide Geschlechter unterscheiden sich in der Regel merklich durch ihre Färbung.

Chimborazovogel ( Oreotrochilus Chimborazo). 2/3 natürl. Größe.

Eine der prachtvollsten Arten dieser Gruppe ist der Chimborazovogel ( Oreotrochilus Chimborazo, Orotrochilus und Oriotrochilus Chimborazo). Das Männchen ist auf dem Kopfe und in der Kehlgegend glänzend veilchenblau, auf der Oberseite graulich olivenbraun, auf der Unterseite weiß, seitlich ölbraun. In der Mitte des Kehlfeldes steht ein länglich dreiseitiger Fleck von schimmernd grüner Farbe, welcher von der lichten Unterseite durch ein tief sammetschwarzes Band getrennt ist. Die Schwingen sind purpurbraun, die beiden Mittelschwanzfedern dunkelgrün, die übrigen an der Außenseite grünlichschwarz, an der Innenseite weiß, Schnabel und Füße schwarz. Das Weibchen ist oben olivengrün, unten olivenbraun, wegen der lichteren Federsäume einigermaßen gewellt. Die Brust ist weiß, jede Feder an der Spitze ölbraun gefleckt. Die mittleren Schwanzfedern sind glänzend dunkelgrün, die übrigen licht grünlichbraun mit weißem Wurzeltheile, die drei äußersten auch mit einem weißen Flecken an der Spitze der Innenfahne. Die Länge beträgt 12,5, die Schwanzlänge 6 Centimeter.

Der Vogel trägt seinen Namen mit Recht; denn er ist bis jetzt nur am Chimborazo, und zwar in einer Höhe von vier- bis fünftausend Meter über dem Meere gefunden worden. Verwandte Arten bewohnen andere Bergesgipfel der Andes.

Die Edelsteinvögel ( Topaza) haben hinsichtlich des Flügelbaues noch Ähnlichkeit mit den Bergnymphen, obwohl ihre Vorderschwingen nicht so verbreitert sind. Der Schnabel ist kurz, kräftig und sanft gebogen, der Fuß klein, der Flügel so lang, daß er zusammen gelegt das Ende des Schwanzes erreicht, letzterer abgerundet, aber durch sein mittleres, sehr verschmälertes, gebogenes und sich kreuzendes Federpaar sehr ausgezeichnet.

Topaskolibri ( Topaza pella). 3/4 natürl. Größe.

Der Topaskolibri ( Topaza pella, Trochilus und Lampornis pella) kann an Pracht der Färbung mit allen anderen Kolibris wetteifern. Der Scheitel und ein Band, welches die Kehle umgibt, sind sammetschwarz; der Rumpf ist kupferroth, in Granatroth übergehend und goldig glänzend, die Kehle golden, in gewissem Lichte smaragdgrün, in anderem topasgelbglänzend; die Schwanzdeckfedern sind grün, die Schwingen rothbraun, die inneren rostfarben, die mittleren Schwanzfedern grün, die hierauf folgenden, acht Centimeter über die anderen verlängerten, kastanienbraun, die äußeren rothbraun. Das Weibchen ist der Hauptsache nach grün mit röthlicher Kehle; seine Färbung ist weit weniger schimmernd als die des Männchens. Die Länge beträgt wegen der überragenden Schwanzfedern mehr als zwanzig Centimeter.

Der Topaskolibri scheint auf Guayana beschränkt zu sein. Er bewohnt die Ufer der Flüsse, namentlich die dichtbeschatteten. Eine zweite sehr ähnliche Art lebt am oberen Amazonenstrom.

Die Blumennymphen ( Heliotrichinae) sind meist stark gebaute, ziemlich große Schwirrvögel, welche sich durch ihren kräftigen Leib und ihren, den ruhenden Flügeln an Länge gleichkommenden Schwanz der vorher beschriebenen Gruppe anschließen. Auch der Schnabel ist kräftig, seine Spitze aber ungekerbt. In der Färbung unterscheiden sich beide Geschlechter mehr oder minder.

Ein am Grunde breiter und flacher, fein und langspitziger, deutlich pfriemenförmiger, gerader Schnabel, zierliche, schwache Füße, deren Zehen am Grunde etwas verwachsen und deren Krallen kurz, niedrig und leicht gebogen sind, lange, schmale Füße und ein verlängerter, keilförmiger, schmalfederiger, beim Weibchen aber abgerundeter und breitfederiger Schwanz kennzeichnen die Blumenküsser ( Heliothrix).

Rückengefieder und Kehlseiten der bekanntesten Art, des Blumenküssers ( Heliothrix aurita, Trochilus auritus, auriculatus und nigrotis), sind lebhaft erzgrün, bei alten Vögeln goldig schillernd, die Schwingen grauschwarz, violett schillernd; die Unterseite ist reinweiß wie die drei äußersten Schwanzfedern jeder Seite, während die mittleren Schwanzsteuerfedern stahlblau schimmern. Unter dem Auge beginnt ein sammetschwarzer Streifen, welcher sich weiter hinten mehr ausbreitet und schließlich in einem stahlblauen Saume verliert. Beim Männchen ist der Schwanz sehr lang, und die seitlichen Federn sind bedeutend verkürzt. Das Weibchen unterscheidet sich durch kurzen, breiten, abgerundeten, gleichfederigen Schwanz. Die Länge des Männchens beträgt 15, die des Weibchens 11, der Schwanz von jenem mißt 6,5, von diesem 2,8 Centimeter.

Nach Prinz von Wied ist der Blumenküsser in Brasilien ziemlich selten, nach Burmeister bewohnt er das Waldgebiet der Ostküste bis Rio de Janeiro hinab. In Guayana wird er durch eine sehr ähnliche Art vertreten; die übrigen Verwandten bewohnen den Westen Südamerikas.

Die letzte Unterfamilie, welche wir in Betracht ziehen wollen, umfaßt die Feenkolibris ( Trochilinae), gewissermaßen die Urbilder der ganzen Ordnung. Ein außerordentlicher Formenreichthum kennzeichnet die zu dieser Gruppe gehörigen Arten, und es ist deshalb schwierig, mit kurzen Worten die übereinstimmenden Hauptmerkmale der Gesammtheit anzugeben. Ihre Kennzeichen liegen in dem sehr verschieden langen, aber dabei stets dünnen, runden und spitzigen, nur am Grunde zusammenfließenden, vor der Spitze etwas abgeplatteten, meist ganzrandigen Schnabel und der ungewöhnlichen Pracht des Federkleides, welches ebensowohl durch Glanz und Schimmer der Färbung wie durch eigenthümliche Gebilde, verlängerte Hauben-, Ohr- und Schwanzfedern, dunige Büschelhöschen und dergleichen, ein aus schuppenartigen Federn gebildetes Kehlschild und andere Zierden das Gefieder aller übrigen Kolibris in Schatten stellt.

Blumenküsser ( Heliothrix aurita). 3/4 natürl. Größe.

Der Kolibri ohne weitere Nebenbezeichnung ( Trochilus colubris ) gehört dieser Gruppe an und vertritt eine besondere, der Familie gleichnamige Sippe ( Trochilus), deren Merkmale in dem glatten, mehr als kopflangen Schnabel, dem tief ausgeschnittenen, an der äußersten Feder aber etwas verkürzten Schwanze, schmalen Seitenflügeln und kurzen, schwachen, schlankläufigen Füßen zu suchen sind. Das Gefieder der Oberseite ist dunkelbronzegrün, das des Kinnes und der Kehle bis auf die Halsseiten hoch kupferig feuerroth, unter gewissem Lichte leicht ins Grüne schimmernd, das der Unterseite schmutzig weiß, der Leibesseiten erzgrün, der Schwingen und äußeren Schwanzfedern dunkelbraun mit schwachem Metallschimmer. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bräunlich.

Der Kolibri bewohnt die östlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika, vom siebenundfunfzigsten Breitengrade bis zum äußersten Süden und von der Atlantischen Küste bis zu der des Stillen Meeres, besucht aber auf seinem Winterzuge auch Mittelamerika und die westindischen Eilande.

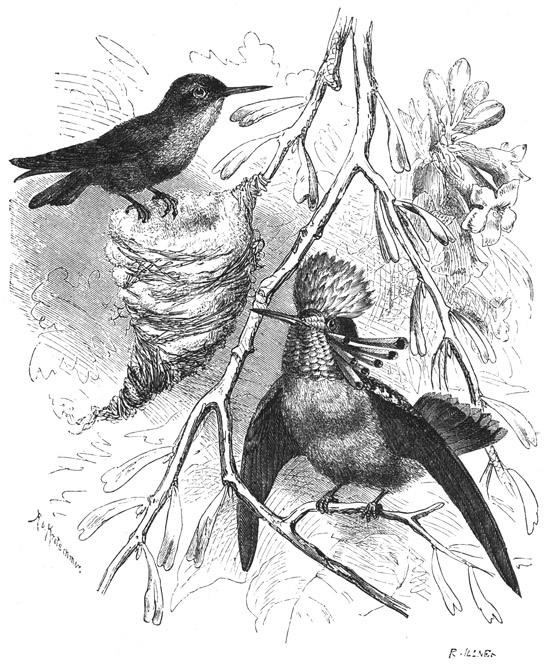

Schmuckelfe ( Lophornis ornata). 2/3 natürl. Größe.

Ueberaus reizende Thiere sind die Prachtelfen ( Lophornis). Das Halsgefieder der Männchen ist besonders entwickelt, indem sich ein prächtiger Kragen bildet, welcher aus mehr oder weniger schmalen, langen, wundervoll gezeichneten Federn besteht und entweder angelegt oder abstehend getragen wird, das Gefieder des Scheitels gewöhnlich ebenfalls verlängert. Der Schnabel ist ungefähr kopflang und fein pfriemenförmig, vor der Spitze etwas verdickt. Die Flügel sind klein und schmal, kürzer als der Schwanz, welcher sich durch breite, ziemlich gleich lange Federn auszeichnet.

Welche von den verschiedenen Arten dieser Gruppe die schönste, ist schwer zu sagen: sie wetteifern alle an Pracht. Ich will die Schmuckelfe ( Lophornis ornata und aurata, Trochilus ornatus, Ornismya und Mellisuga ornata) zur Beschreibung wählen. Das Rumpfgefieder ist bronzegrün, das verlängerte des Scheitels bräunlichroth, ein schmales Band, welches quer über den Unterrücken verläuft, weiß, das Gesichtsfeld grün, herrlich schillernd. Die Kragenfedern, welche sich stufig verlängern, sind licht rothbraun, an der Spitze schimmernd grün gefleckt. Die Schwingen haben dunkel purpurbraune, die Schwanzfedern dunkel braunrothe Färbung. Der Schnabel ist fleischroth, braun an der Spitze. Beim Weibchen sind alle Farben blasser, und der Kragen, die Haube sowie der schimmernde Fleck um den Schnabel fehlen gänzlich.

Die Schweifelfen ( Heliactinus) unterscheiden sich von den vorigen hauptsächlich durch den verlängerten Schwanz. Der Schnabel ist länger als der Kopf, vor der feinen Spitze ein wenig nach oben und unten verdickt, der Fuß klein, kurzzehig und mit ziemlich großen und starken Krallen bewehrt. Das Kopfgefieder des Männchens ist ebenfalls verlängert und bildet über jedem Auge einen Lappen; der Flügel ist lang und schmal, der Schwanz keilförmig, und zwar sind die einzelnen Federn stark stufig abgesetzt und alle schmal und scharf zugespitzt.

Schweifelfe ( Heliactinus cornutus). 2/3 natürl. Größe.

Die Schweifelfe ( Heliactinus cornutus, Trochilus cornutus, bilophus und dilophus, Ornismya chrysolopha) ist erzgrün, wenig glänzend, der Oberkopf stahlblau; der Federkragen geht von außen durch Violett in Grün, Gelb, Orange und Roth über; die Kehle, der Vorderhals und die Wangen sind tief sammetschwarz, die Oberbrust, die Bauchmitte, der Steiß und die seitlichen Steuerfedern weiß, die Schwingen grau. Dem Weibchen fehlt der Kopf- und Halsschmuck; die Kehle ist rostgelb, die äußersten Schwanzfedern sind ungefähr in der Mitte schwarz gebändert. Der Schnabel ist schwarz. Die Länge beträgt 12, die Fittiglänge 5,3, die Schwanzlänge 5 bis 6 Centimeter.

Nach Burmeister gehört dieser prachtvolle Kolibri zu den häufigen Arten der offenen Campos des Inneren von Minas Geraës.

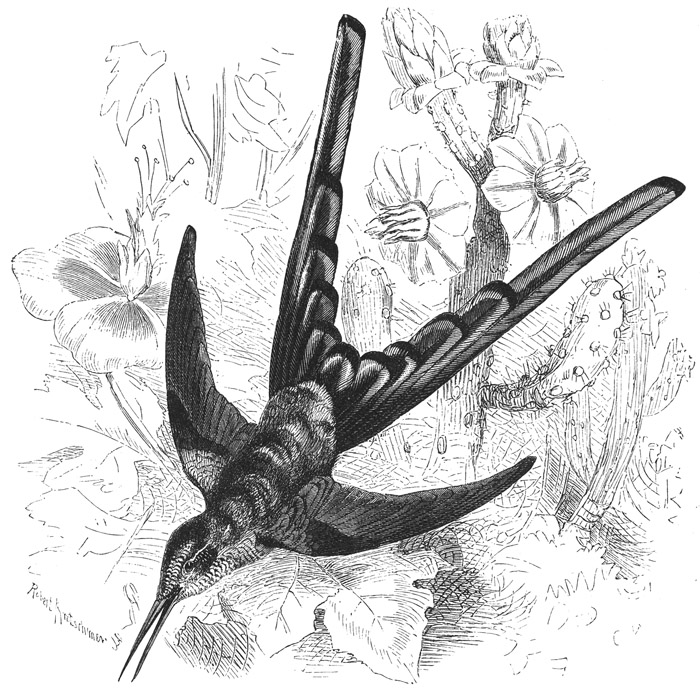

Flaggensylphe ( Steganurus Underwoodi). 2/3 natürl. Größe.

Bei den Flaggensylphen ( Steganurus) sind die beiden äußersten sehr verlängerten Schwanzfedern gegen die Spitze hin fahnenlos, an ihr aber mit sehr breiten Fahnen besetzt. Der Schnabel ist kurz, fast gerade, die kleinen Füße sind dicht beflaumt.

Die Flaggensylphe ( Steganurus Underwoodi und spatuligera, Trochilus, Spathura, Cynanthus und Mellisuga Underwoodi, Ornismya Underwoodi und Kieneri) ist auf der Oberseite, auf dem Bauche, auf den Seiten und auf den unteren Schwanzdeckfedern erzgrün, auf der Kehle und Oberbrust tief smaragdgoldgrün; die Schwingen sind purpurbraun, die Steuerfedern braun, die Flaggen der äußersten Federn sind schwarz mit grünlichem Schiller. Die Länge beträgt 15, die Fittiglänge 4,5, die Schwanzlänge 9 Centimeter. Das Weibchen ist auf der Oberseite erzgrün, auf der Unterseite weiß, grünlich gefleckt. Die Unterschwanzdeckfedern sind bräunlich, die ziemlich gleich langen Schwanzfedern sind an der Spitze weiß gefleckt. Der schöne Vogel verbreitet sich über den Norden Südamerikas, von Brasilien an bis Venezuela, und bewohnt hier ebensowohl die Küsten- wie die Hochgebirge bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe empor.

Die Schleppensylphen ( Sparganura) unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Schwanzbildung. Die Steuerfedern sind nach außen hin gleichmäßig gesteigert, die äußersten über fünfmal so lang als die mittleren, ihre Fahnen von der Wurzel bis zur Spitze ziemlich gleich breit.

Sapphokolibri ( Sparganura Sappho). 4/5 natürl. Größe.

Der Sapphokolibri ( Sparganura Sappho, Trochilus Sappho, chrysurus und radiosus, Ornismya und Cometes Sappho, Cynanthus und Cometes sparganurus, Mellisuga, Lesbia und Sappho sparganura, Orthorhynchus und Cynanthus chrysurus) ist auf der Oberseite scharlachroth, auf dem Kopfe und der Unterseite metallischgrün, an der Kehle lichter und glänzend, am Unterbauche lichtbräunlich. Die Schwingen sind purpurbraun, die Schwanzfedern braun, an der Wurzel glänzend und feurig orangeroth bis gegen die Spitze hin, an dieser tief schwarzbraun. Das Weibchen ist oben grün, unten grau gefleckt. Sein Schwanz ist kürzer, und die Federn sind nur lichtroth.

Das Vaterland ist Bolivia.

Der Schnabel der Riesengnomen ( Hypermmetra) ist lang oder sehr lang, gerade oder sehr seicht, entweder nach unten oder nach oben gebogen, gleichmäßig zugespitzt oder vor der Spitze verdickt; die Füße sind verhältnismäßig, die Schwingen bei einigen sehr lang und schmal, bei anderen kürzer und breiter; der Schwanz ist mittellang, in der Mitte ausgeschnitten. Das Gefieder zeigt keine besonders lebhaften Farben.

Riesenkolibri ( Hypermetra gigas). 2/3 natürl. Größe.

Hierher gehört der Riesenkolibri ( Hypermetra gigas, Trochilus, Cynanthus, Hylochlaris und Patagona gigas, Ornismya tristis und gigantea), ein Vogel, welcher unserem Mauersegler an Größe ungefähr gleich kommt. Die Oberseite ist blaßbraun mit grünem Schimmer, die Unterseite röthlichbraun, der Bürzel graugilblich; der Kopf, die Oberbrust und der Rücken sind leicht dunkler gewellt; die Schwingen sind dunkelbraun, die Schwanzfedern von derselben Färbung, aber grünlich schillernd. Die Länge beträgt einundzwanzig Centimeter.

Ein großer Theil des südlichen Westamerika ist die Heimat dieses auffallenden Kolibri. Im äußersten Süden ist er Zugvogel, welcher regelmäßig erscheint und regelmäßig wieder wegzieht. Man hat ihn in Höhen von vier- bis fünftausend Meter über dem Meere gefunden.

Der Schwertschnabel ( Docimastes ensifer, Ornismya und Mellisuga ensifera, Trochilus und Docimastes Derbianus) besitzt den größten Schnabel unter allen Kolibris und kann deshalb mit keinem anderen verwechselt werden. Dieser Schnabel ist ebenso lang wie der Rumpf, leicht aufwärts gebogen, vor der Spitze etwas verdickt, der Flügel verhältnismäßig kurz und breit, der Schwanz mittellang und deutlich gegabelt. Das Gefieder der Oberseite ist erzgrün, das des Kopfes kupferfarbig, das der Unterseite, der Kehlgegend und der Brustmitte bronzegrün, das der Seiten schimmernd hellgrün. Ein kleiner weißer Fleck steht hinter dem Auge. Die Schwingen sind purpurbraun, die Steuerfedern dunkelbraun mit Erzglanz. Der Schnabel ist schwarzbraun, der Fuß gelblichbraun. Die Länge beträgt zweiundzwanzig Centimeter, wovon freilich zehn Centimeter auf den Schnabel kommen, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sechs Centimeter. Das Weibchen ist auf der Oberseite matter, auf der Unterseite weiß und braun gefleckt, mit etwas Metallschimmer an den Seiten. Bei ihm beträgt die Länge siebzehn, die Schnabellänge acht Centimeter.

Schwertschnabel ( Docimastes ensifer). 3/4 natürl. Größe.

Die Heimat sind die Gebirge von Quito und Venezuela. In den letzteren fand ihn Göring noch in Höhen zwischen zwei- und dreitausend Meter über dem Meere, dunkle Unterbestände der Waldungen belebend.

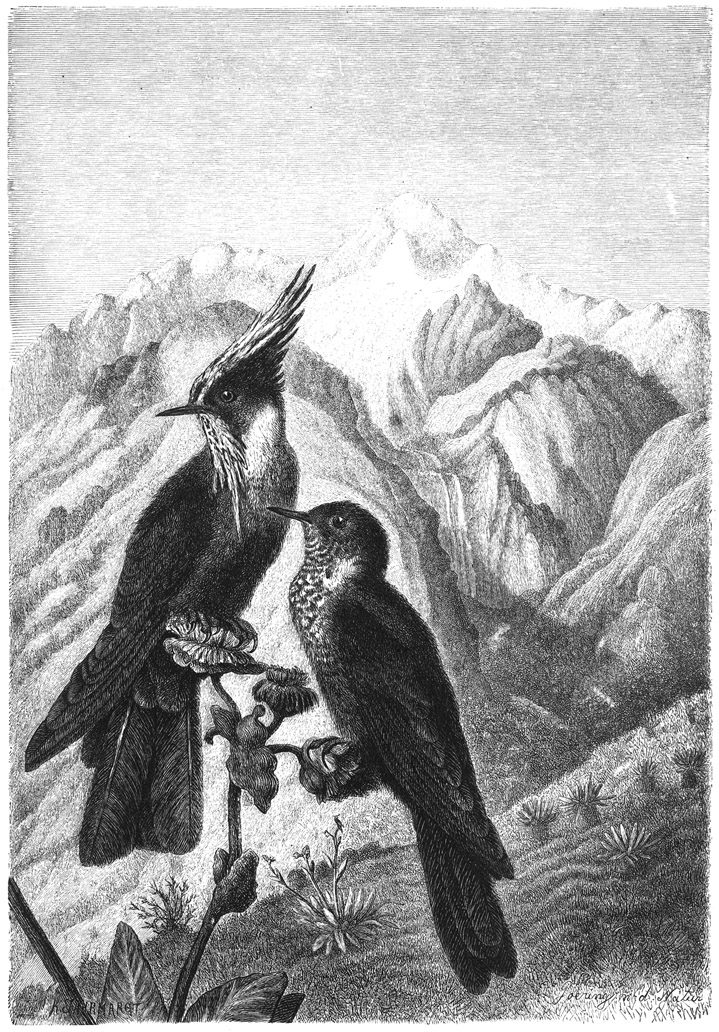

Die Helmkolibris ( Oxypogon) kennzeichnen sich durch sehr kurzen Schnabel, einen Helmbusch, breitere Flügel, gerade abgeschnittenen Schwanz und glanzloses Gefieder.

Eine zu Ehren Lindens benannte Art, Chivito de la Pàramos der Eingeborenen, zu Deutsch »Paramosböckchen« ( Oxypogon Lindeni und Ornismya Lindeni), ist auf der Ober- und Unterseite ziemlich gleichmäßig matt bräunlicherzgrün, schwach metallisch glänzend, der Kopf, bis auf die mittleren weißen Federn der Haube, schwarz, unter der Haube grünlich. Die bartartig verlängerten Federn der Kehle sind weiß, am Ende durch schwarze Tüpfelpunkte gezeichnet, die Schwingen braun, mit röthlich veilchenfarbenem Schimmer; die Unterseite der weißgeschäfteten stahlglänzenden Steuerfedern ist bräunlich veilchenfarben. Dem etwas kleineren Weibchen fehlen Haube und Bart. Die Länge beträgt vierzehn, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sieben Centimeter.

Linden fand diesen auffallenden Vogel zuerst in der Sierra Nevada de Morida in Kolumbien und zwar in einer Höhe von viertausend Meter über dem Meere; Göring, dem wir die bildliche Wiedergabe des Vogels und seines Wohngebietes verdanken, beobachtete ihn in demselben Gebirge, in der großartigen Landschaft, welche sein geschickter Griffel dargestellt hat. Hier haust der zierliche Vogel, angesichts des gewaltigen, mehr als fünfthalbtausend Meter über das Meer aufsteigenden Gipfels ›la Concha‹ in Höhen von drei- bis viertausend Meter über dem Seespiegel und trägt ungemein viel dazu bei, das einsame Gebirge zu beleben.

Die Schwirrvögel gehören ausschließlich Amerika an und sind mehr als alle übrigen gefiederten Rückgratsthiere für diesen Erdtheil bezeichnend. Sie finden sich hier, soweit die Erde fähig ist, Blumen oder Blüten zu erzeugen, von Sitka bis zum Kap Horn. Der nordamerikanische Kolibri ist auf Labrador beobachtet worden; eine Art, welche ihn im Westen vertritt, kommt sehr regelmäßig noch am Columbiaflusse vor; ebenso ist man diesen anscheinend so schwächlichen Vögeln im Feuerlande begegnet. Und nicht bloß nach der Breite vertheilen sie sich, sondern sie erheben sich auch zu den gewaltigen Bergen der Andeskette: sie schweben noch unmittelbar unter der Schneegrenze in einem Höhengürtel, welcher zwischen vier- und fünftausend Meter über dem Meere liegt; sie besuchen die Krater der noch thätigen wie der erloschenen Vulkane, zu denen kaum ein anderes höheres Wirbelthier sich verirrt. Man hat sie in solchen Höhen brütend gefunden, während Schnee und Hagel den vom Forschungsdrange emporgetriebenen Menschen umtobten, welcher meinte, in jenen Höhen neben dem Kondor das einzige lebende Wesen zu sein.

Helmkolibri.

Im allgemeinen darf behauptet werden, daß jede Gegend, ja jede Oertlichkeit ihre eigenen Arten besitzt. Die Bergnymphen, welche in den angegebenen Höhen sich umhertreiben, verlassen diese nicht, steigen höchstens bis zur unteren Grenze des Gürtels herab, wenn rauhes Wetter dazu sie nöthigt, und die, welche die heißen, glühenden Thäler bewohnen, in denen kaum ein Luftstrom sich regt, erheben sich wiederum nicht zu jenen Höhen. Aber nicht bloß einzelne Berge und Thäler, sondern auch Wälder und Steppen, ja noch viel beschränktere Oertlichkeiten beherbergen besondere Arten von Kolibris. Mehr als alle übrigen Vögel sind diese Kleinodien der Klasse wenigstens der Mehrzahl nach an bestimmte Blumen oder Blüten gebunden: sie stehen im innigsten Zusammenhange mit der Pflanzenwelt. Blüten, welche diesen Beute gewähren, werden von jenen niemals besucht, und Blumen, welche einzelne ernähren, scheinen für andere nicht vorhanden zu sein. Der an das Ende unserer Aufzählung hervorragender Arten gestellte Helmkolibri erscheint, brieflicher Mittheilung Görings zufolge, auf den Paramos der Sierra Nevada, sobald die vom Volke treffend »Riesenmönche« genannten, für die Gegend bezeichnenden, auf unserer Abbildung dargestellten Alpenpflanzen ihre gelben Blüten entfalten, und verschwindet wieder, wenn dieselben sich geschlossen haben; andere kommen und gehen in gleicher Weise, so wie ihre Blumen erblühen und verwelken. Schon der sehr verschiedene Bau des Schnabels läßt schließen, daß gewisse Arten nur bestimmte Blüten durchsuchen und unfähig sind, andere auszubeuten. Einzelne Arten mögen allerdings nicht besonders wählerisch sein: vom nordamerikanischen Kolibri z. B., behauptet Wilson, daß die Hälfte der Flora seiner Heimat ihm zollen müsse; andere aber beschränken sich nicht blos auf gewisse Bäume, sondern sogar auf eine gewisse Wipfelhöhe derselben. Diese untersuchen eifrig die Blüten der oberen Zweige, jene tiefer stehende, die einen das Gelaube, die anderen den saftschwitzenden Stamm, um ihr tägliches Brot sich zu erwerben. Vom Zwergkolibri sagt Gosse, daß er fast nur die Blüten der niederen Pflanzen hart über dem Boden ausbeutet; die Sonnenvögel sieht man, laut Bates, bloß ausnahmsweise auf Blumen oder Blüten, welche in den von ihnen bewohnten schattigen Wäldern eine Seltenheit sind: sie lesen vielmehr ihre Kerbthiernahrung von den Blättern ab, indem sie mit unvergleichlicher Gewandtheit in dem Gelaube sich bewegen und jedes einzelne Blatt von oben und unten besichtigen. So nimmt es uns auch nicht Wunder, wenn wir bemerken, daß viele Inseln ihre besonderen Kolibris beherbergen, so z. B. auf Juan Fernandez zwei Arten vorkommen, welche auf den benachbarten Eilanden nicht gefunden werden, daß der Zwergkolibri von Jamaika nicht bis nach Cuba sich verfliegt. An Fähigkeit größere Reisen zu machen, fehlt es den Schwirrvögeln nicht: dies beweisen viele Arten zur Genüge; auch findet das Gegentheil von dem eben gesagten insofern statt, als einzelne Arten über den halben Erdtheil sich verbreiten.

Mit dieser Abhängigkeit der Schwirrvögel steht im Einklange, daß die Gleicherländer Amerikas besonders reich an ihnen sind. Von den dreihundertundneunzig Arten, welche Wallace annimmt, finden sich zweihundertfünfundsiebzig in den Gleicherländern Südamerikas, hundert (zum Theil dieselben) in den Wendekreisländern Nordamerikas, funfzehn im gemäßigten Gürtel der Südhälfte, zwölf in dem der Nordhälfte und funfzehn auf den Antillen. Doch würde man irren, wenn man glauben wollte, daß die Waldungen der Tiefe, in denen das Pflanzenleben die höchste Entwickelung erreicht, die eigentlichen Paradiese für die Schwirrvögel wären. Die wunderbar prächtigen Blumen jener Waldungen werden selbstverständlich nicht verschmäht, im Gegentheile, wenigstens zeitweilig, von ihnen umschwärmt und durchsucht: aber nicht die Menge der Blüten ist es, welche ihren Artenreichthum bedingt, sondern die Mannigfaltigkeit derselben. Nach dem Stande unserer derzeitigen Forschungen dürfen wir annehmen, daß die Gebirgsgegenden Süd- und Mittelamerikas die größte Artenzahl von Kolibris beherbergen und den Gestaltenreichthum dieser Ordnung am augenfälligsten offenbaren. »Es gewährt einen Hochgenuß«, schreibt mir Göring vom Helmkolibri, »das heitere Spiel des zierlichen Geschöpfes zu belauschen, wenn es in den einsamen Höhen des gewaltigen Gebirges die gelben Blumenkronen der Mönchspflanzen umgaukelt, hier und da nippend und zuweilen auf Augenblicke ausruhend. Kaum vermag das Auge ihnen zu folgen, so schnell jagen sie zwischen den blühenden Stumpfen der so eigenthümlichen Pflanzen hindurch, und dennoch irrt der suchende Blick immer und immer wieder hinter ihnen her. Ist er es doch, welcher hier noch sein Geschlecht vertritt, nachdem so viele andere desselben nach und nach in tiefer gelegenen Höhengürteln des Gebirges zurückgeblieben sind.« Ein bevorzugtes Land scheint Mejiko zu sein: es ist die Heimat von mehr als einem Fünftel aller Schwirrvögel, welche bis jetzt bekannt geworden sind, und es läßt sich voraussagen, daß zu denen, welche man hier fand, noch sehr viele bisher unbekannte kommen werden, wenn das weite und noch wenig untersuchte Reich besser durchforscht werden wird. Mejiko vereinigt freilich alle Bedingungen für eine solche Mannigfaltigkeit: es ist das wechselreichste Land Mittelamerikas, besitzt alle Gürtel der Höhe und damit gleichzeitig die verschiedenen Jahreszeiten oder wenigstens die Wärmegrade derselben. Der Beobachter, welcher dieses wunderbare Stück Erde betritt, sieht sich überall umschwebt von den schimmernden Gestalten. Er findet sie in der heißen Tiefe wie in der eisigen Höhe, da, wo das Wasser seine belebende Kraft äußerte und die ganze Fülle der Gleicherländer erzeugte, dort, wo die sonnenverbrannte Ebene nur den Kaktus ernährt, und von hier aus bis zu den steinigen Halden der Feuerberge empor. »Sie tragen«, wie Gould sich ausdrückt, »ihren unnachahmlichen Schmuck selbst in die Spalten der vulkanischen Trümmer; sie beleben die Gegenden, in welche sich kein menschlicher Fuß verirrt; sie flüstern dem stumpfen Ohre der kalten Einöde ihre zarten Töne zu.« Ihre beliebtesten Aufenthaltsorte bleiben aber unter allen Umständen die blumigen Wiesen und das blühende Gestrüpp der Steppenlandschaften, in Blüte stehende Gebüsche und Gärten. Hier sieht man sie dicht über dem Boden dahinjagen, von einer Blume zur anderen gaukeln und oft in innigster Gemeinschaft mit den Honig trinkenden Bienen und den Nektar saugenden Schmetterlingen ihrer Jagd obliegen.

Noch konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, in wie weit auch diejenigen Kolibris, welche nicht wandern, als Standvögel anzusehen sind. Man darf voraussetzen, daß keine einzige Art jahraus jahrein in derselben Oertlichkeit verweilt, vielmehr, der Jahres- oder wenigstens der Blütenzeit entsprechend, bald hierhin, bald dorthin sich wendet, möglicherweise mit Ausschluß der Nistzeit beständig herum streicht. Alle Beobachter, welche längere Zeit an ein und demselben Orte lebten, stimmen darin überein, daß sich gewisse Arten nur zu bestimmten Jahreszeiten zeigen. So versichert Bullock, daß viele der in Mejiko lebenden Kolibris sich bloß im Vorsommer sehen lassen. Einzelne erschienen im Mai und Juni massenhaft in dem Pflanzengarten der Hauptstadt, und es war dann leicht, viele von ihnen zu erhalten, während man dieselben Arten zu anderen Zeiten des Jahres nicht bemerkte. Dasselbe beobachtete Reeves bei Rio de Janeiro, dasselbe Bates während seiner elfjährigen Forschungen am Amazonenstrome; dasselbe erfuhren alle übrigen Forscher, welche diesen merkwürdigen Geschöpfen längere Zeit, das heißt Monate oder Jahre nach einander, ihre Aufmerksamkeit widmen konnten. Wahrscheinlich streichen alle Arten mehr oder weniger weit im Lande umher. Die, welche die Höhe bewohnen, werden zeitweilig gezwungen sein, in tiefere Gegenden hinabzusteigen, und die, welche da leben, wo ewiger Frühling herrscht oder doch fortwährendes Erneuern der Pflanzenwelt stattfindet, wo es das ganze Jahr hindurch Blüten und Blumen gibt, diese glücklichen werden wenigstens der Blüten halber von einem Orte zum anderen sich begeben müssen. Es ist bekannt, daß die Kolibris gewisse Bäume massenhaft besuchen, so lange sie in Blüte stehen, sonst aber um dieselben wenig sich bekümmern; man hat auch beobachtet, daß sie, wenn ein Baum gerade zu blühen begonnen, oft ungewöhnlich zahlreich sich einstellen, ganz ebenso, wie es die honigsuchenden Kerbthiere thun. Sie fliegen dann plötzlich von allen Seiten herbei, ohne daß man weiß, woher sie kommen, und sie besuchen den Baum tagtäglich, so lange er blüht. Diese Ortsveränderungen sind aber mit den eigentlichen Wanderungen nicht zu vergleichen. Einen regelmäßigen Zug haben diejenigen Arten, welche in dem nördlichen oder südlichen gemäßigten Gürtel heimisch sind. Sie erscheinen fast mit derselben Regelmäßigkeit wie bei uns die Schwalben, verweilen im Lande, brüten und treten mit Einbruch der kalten Jahreszeit wiederum eine Reise nach wärmeren Gegenden an. Der nordamerikanische Kolibri ( Trochilus colubris) trifft, nach Audubon, in Louisiana selten vor dem zehnten März, in den mittleren Staaten selten vor dem funfzehnten April, gewöhnlich erst zu Anfang des Mai ein und verweilt bis Ende September, in Florida bis zum November. Auf Cuba erscheint er ausschließlich als Zugvogel: Gundlach hat ihn aber immer nur in den ersten Tagen des Monats April und ausschließlich im westlichen Theile der Insel beobachtet, in anderen Geländen des Eilandes dagegen, trotz eifrigster Nachforschung, weder gesehen noch Kundschaft von ihm erhalten. »Es bleibt für mich ein Räthsel«, sagt er, »welchen Weg diese Art im Herbste einschlagen mag, um südlicher als Cuba zu gelangen. Denn im April kommt sie von Süden her und ist dann nicht sehr selten bei Havana und bei Cardenas. Bei Matanzas habe ich sie niemals beobachtet; sie nistet nicht auf der Insel.« Eine Art, welche im Westen Nordamerikas vorkommt ( Selasphorus rufus), stellt sich, nach Nuttalls Beobachtungen, Anfang April ein und kehrt um dieselbe Zeit wie jener nach dem Süden und zwar nach Mejiko zurück, wo sie den Winter verbringt. Kings Kolibri ( Eustephanus galeritus, derselbe, welcher auf dem Feuerlande gefunden wurde und sich über einen Raum von dreitausend Kilometer längs der Westküste Amerikas verbreitet), kommt auch nur im Frühlinge des südlichen Gürtels in Chile an; zwei andere Arten, welche hier wohnen, sind ebenfalls Zugvögel: sie zeigen sich im Oktober und wenden sich um die Mitte des März wieder den Gleicherländern zu. Jedoch soll es vorkommen, daß einzelne jahraus, jahrein im Süden verweilen, und dasselbe ist von nordischen Arten behauptet worden. Audubon meint, daß die Wanderung des Nachts geschehe, kann aber selbstverständlich bestimmtes hierüber nicht angeben. Ich sage selbstverständlich; denn die Beobachtung der Schwirrvögel ist keineswegs leicht. Andere Zugvögel kann man mit dem Gesichte und dem Gehöre verfolgen: bei den Kolibris versagen die Sinne uns ihre Dienste. Auch das schärfste Auge verliert den fliegenden Schwirrvögel oder ist nicht mehr fähig, ihn wahrzunehmen, und ebensowenig kann das Ohr Aufschluß geben über die Richtung und Entfernung, in welcher er sich bewegt. Der Kolibri überrascht stets; denn er macht immer den Eindruck eines zauberhaften Erscheinens. Er ist plötzlich da, ohne daß man eigentlich recht weiß, woher er gekommen und verschwindet ebenso plötzlich wieder. Wenn man in Nordamerika erst einen gesehen hat, bemerkt man sie bald überall. Ein Beobachter, welcher über ihr Erscheinen einen anziehenden Bericht gegeben hat, sagt, daß er eines Morgens mit der Nachricht geweckt worden wäre: »Die Kolibris sind da«, sie zuerst an einem gerade in Blüte stehenden Tulpenbaum beobachtet, bald darauf überall wahrgenommen und in großer Anzahl zusammen gesehen habe. Er fand aber, daß die Anzahl rasch abnahm. »Nach mehreren Tagen«, bemerkt er, »erschien kaum noch einer dann und wann. Auch hörten wir bald nachher in der Stadt nur noch hier und da von einem einzelnen, versprengten Vögelchen. Daraus schien mir hervorzugehen, daß die Wanderung der Kolibris und ihr Einbruch in die Städte und Gärten zuerst in Menge und in einem großen Heere geschieht. Sie kommen wie die Flut, mit einer stark aufgeschwollenen Welle. Diese Flut zieht von Süden her durchs Land, läßt überall einige Ansiedler zurück und flutet, sich allmählich verlierend, nach Norden weiter. Es mag indeß auch sein, daß jene von uns beobachtete Magnolie auch nur deswegen anfänglich so zahlreich besucht war, weil sie wegen ihrer besonders günstigen Stellung ungewöhnlich frühzeitig blühte, und vielleicht vertheilten sich die Thiere infolge der mit jedem Tage in allen Winkeln und Verstecken der Gegend sich mehrenden und sich öffnenden Blüten.«

Wenn man das Leben dieser Vögel begreifen will, muß man vor allen Dingen ihren Flug kennen zu lernen suchen. Er bestimmt sozusagen das ganze Leben; er stellt den Kolibri erst als das dar, was er ist. Kein anderer Vogel fliegt wie er, und deshalb gerade können auch die Schwirrvögel mit anderen nicht verglichen werden. »Bevor ich sie nicht gesehen«, sagt Saussure, »hatte ich mir niemals eine Vorstellung machen können, daß ein Vogel mit solcher Schnelligkeit seine Flügel zu bewegen vermag, wie die Kolibris es thun. Sie lustwandeln in der Luft, bald blitzschnell dahinschießend, bald wiederum auf einer und derselben Stelle sich erhaltend. Ihr Flug ist zweifach verschieden: das pfeilschnelle Dahinschießen in gerader Richtung unterscheidet sich in jeder Beziehung von dem Schweben auf einer und derselben Stelle. Es ist klar, daß letztere Bewegung die größte Kraftanstrengung erfordert; denn der Kolibri muß, um sich im Gleichgewichte zu erhalten, mit gleicher Kraft die Flügel nach oben wie nach unten schlagen. Diese Bewegung ist so schnell, daß man von den Flügeln zuletzt nichts mehr wahrnimmt.« Aber auch ihr ganzes Betragen und Wesen ist hastig, wie Saussure sagt, fieberisch. »Sie leben in erhöhter, kräftigerer Weise als irgend ein anderes Wesen unseres Erdballes. Vom Morgen bis zum Abend durcheilen sie die Lüfte beim Suchen nach honiggefüllten Blumen. Man sieht sie ankommen, wie der Blitz sich senkrecht vor einer Blume aufstellen, ohne jegliche Stütze sich stillhalten, den Schwanz fächerförmig breiten und währenddem ihre Zunge wiederholt in das Innere der Kelche tauchen. Niemals lassen sie sich auf einer Blüte nieder, und es gewinnt den Anschein, als wären sie stets bedrängt, immer so eilig, daß ihnen hierzu die Zeit gebräche. Sie schießen herbei, halten jählings an, setzen sich höchstens einige Sekunden lang auf einem kleinen Zweige nieder und fliegen wiederum davon, mit solcher Schnelligkeit, daß man ihr Abfliegen kaum bemerkt.« In gleichem Sinne sprechen sich alle übrigen Beobachter aus. »Wie wundervoll«, sagt Gould, »muß die Anlage sein, welche die zitternde Bewegung eines Kolibris hervorbringt und sie so lange erhält! Mir schien ihre Thätigkeit mit nichts vergleichbar, was ich je zuvor gesehen hatte; sie erinnerte mich an ein Stück Maschinerie, welche durch eine mächtige Federkraft wirkt. Diese Eigentümlichkeit im Fluge übte einen ganz besonderen Eindruck auf mich, da sie gerade das Gegentheil von dem war, was ich erwartete. Der Schwirrvogel pflegt nicht mit dem schnell schießenden Fluge einer Edel- oder Mauerschwalbe durch die Luft zu gleiten, sondern hält seine Flügel, während er von Blume zu Blume wandert, oder wenn er einen weiten Flug über einen hohen Baum oder über einen Fluß nimmt, in fortwährend zitternder oder schwirrender Bewegung. Wenn er sich vor irgend einem Gegenstande ins Gleichgewicht setzt, so geschieht dies so rasch, daß es dem Auge unmöglich ist, jedem Flügelschlage zu folgen, und ein nebeliger Halbkreis von Undeutlichkeit auf jeder Seite des Körpers ist alles, was sich wahrnehmen läßt.« Ganz ähnlich drückt sich Kittlitz aus. »Der Flug dieser kleinen Vögel hat etwas ungemein auffallendes; man möchte sie fast für Kerbthiere ansehen. Von einem Baume zum anderen fliegen sie so schnell, daß man sie bei ihrer Kleinheit kaum bemerkt; aber vor jedem sie anziehenden Gegenstande verweilen sie, in der Luft schwebend, mit aufrechter Haltung des Körpers und so schneller Bewegung der Flügel, daß man sie nur schimmern sieht.« Noch ausführlicher und verständlicher schildert Newton ihr Erscheinen und Verschwinden. »Ersteres«, sagt er, »weicht so gänzlich ab von dem gewohnten, daß derjenige, welcher das Atlantische Weltmeer nicht gekreuzt hat, nimmermehr im Stande ist, ein klares Bild hiervon sich vorzustellen. Selbst die Vergleichung mit der schwärmenden Sphinx kann nur zu Ungunsten der Kolibris ausfallen. Man steht bewundernd vor einer Blume: da erscheint zwischen ihr und dem Auge plötzlich ein kleiner dunkler Gegenstand, ein Ding, welches aussieht, als ob es zwischen vier übers Kreuz gelegten Drähten aufgehängt wäre. Einen Augenblick lang sieht man ihn vor der Blume; einen Augenblick später, und er befestigt sich: man gewahrt den Raum zwischen jedem Paare der Drähte eingenommen von einem grauen Nebel; noch einen Augenblick, und, einen Strahl sapphirnen oder smaragdenen Lichtes werfend, schießt er hinweg, so schnell, daß das Auge ihm nicht zu folgen vermag, das Wort unausgesprochen, der keimende Gedanke ungedacht bleibt. Es war ein kühner oder ein unwissender Mann, welcher zuerst versuchte, Kolibris fliegend abzubilden. Denn kein Stift, kein Pinsel kann den Vogel so wiedergeben. Man sieht nur, daß der Leib senkrecht gehalten wird und daß jeder der sich schwirrend bewegenden Flügel einen Halbkreis bildet.« Mit diesen Worten stimmen dem Sinne nach alle genaueren Beobachter überein. Doch wissen wir jetzt bereits schon, daß das Auftreten des Fluges und das Schwirren vor den Blüten nicht bei allen Arten genau in derselben Weise geschieht. So unterscheidet sich ein auf Cuba lebender Kolibri, laut Gundlach, durch seinen Flug nicht unerheblich von anderen Verwandten. Um die Blume zu untersuchen, fliegt er bis dicht vor sie hin, schwebt hier mit schwirrender Flügelbewegung einen Augenblick auf einer und derselben Stelle, schiebt die Zunge in den Kelch, zieht sie hierauf mit einem jähen Rucke zurück, bleibt einen ferneren Augenblick schweben und nähert sich mit einem neuen Rucke wiederum einer anderen Blüte. Der Flug erscheint hierdurch stoßweise und ungleichmäßig, und dies wird noch vermehrt durch beständiges Bewegen des ziemlich langen Schwanzes, welchen der Vogel bald schließt, bald ausbreitet. Der nordamerikanische Kolibri dagegen fliegt stets gleichmäßig dahin. »Wir fanden«, sagt ein anderer Berichterstatter gerade von ihm, »einen schönen und in voller Blüte stehenden Tulpenbaum und entdeckten bald die kleinen summenden, schwirrenden Flatterer, welche den Baum in allen seinen Theilen und Zweigen belebten. Sie kreisten oben über dem Wipfel des Baumes und schossen auch um seine unteren Zweige dicht vor unseren Augen vorüber, bald im Schatten verschwindend, bald in den Sonnenstrahlen aufblitzend. Anfänglich, ehe ich sie näher ins Auge zu fassen vermochte, konnte ich mir fast ebensogut einbilden, daß ich ein Heer von Bienen, Hornissen oder Maikäfern vor mir hatte; denn diese Vögel schlagen fast ebenso heftig wie die Brummfliegen mit den Flügeln, welche daher zuweilen beinahe unsichtbar werden oder nur wie ein Stück Schleier erscheinen. Dies ist besonders der Fall, wenn sie vor dem Kelche einer Blume schweben, um seinen Inhalt zu untersuchen.« So lange der Schwirrvogel sich auf ein und derselben Stelle erhält, vernimmt man kein Geräusch des Flügelschlages; sowie er sich aber in schnellere Bewegung setzt, bringt er einen eigenthümlich scharfen, summenden Ton hervor, welcher der Gesammtheit geradezu den Namen ›Summvögel‹ verschafft hat. Dieser Laut ist verschieden, je nach den verschiedenen Arten, bei den größeren im allgemeinen dumpfer als bei den kleineren, bei einzelnen so ausgesprochen, daß man sie mit aller Sicherheit an ihrem Gesumme erkennen kann. Es ist noch keineswegs hinreichend aufgeklärt, durch welche Art der Bewegung dieses Geräusch hervorgebracht wird, da man die Bewegungen nicht zu unterscheiden vermag. Man kann höchstens annehmen, daß der Vogel, wenn er größere Räume durchmißt, seine Schwingen noch schneller und heftiger bewegt, als während er sich auf einer Stelle hält; denn so lange dies geschieht, verursacht er eben kein Geräusch. Der Luftzug, welcher durch den heftigen Flügelschlag erzeugt wird, ist sehr bedeutend. »Ich bemerkte«, sagt Calvin, »daß ein Kolibri welcher in das Zimmer gekommen war und über einem Stück Watte schwebte, die ganze Oberfläche der Baumwolle in Bewegung brachte«, und der alte Rochefort meint nun gar, es wäre, wenn ein Kolibri vorbeifliegt, als ob eine schwache Windsbraut um die Ohren pfiffe.

Ueber die Richtung des Fluges, über die Linien, welche er beschreibt, kommt man nicht ins klare. Die Schnelligkeit der Bewegung ist so bedeutend und der sich bewegende Körper so klein, daß die Beobachtung zur Unmöglichkeit wird. Audubon versichert, daß der nordamerikanische Schwirrvogel in langen Wellenlinien die Luft durchschneide, auf gewisse Strecken unter einem Winkel von ungefähr vierzig Graden sich erhebe und dann in einer Bogenlinie wieder herab senke; aber er fügt dem hinzu, daß es unmöglich wäre, dem fliegenden Vogel auf mehr als funfzig oder sechzig Meter zu folgen, selbst wenn man das Auge mit einem guten Glase bewaffnet habe. Pöppig, welcher vielfache Gelegenheit hatte, Kolibris zu beobachten, behauptet, daß die sichelförmige Gestalt der Flügel dem Kolibri zwar das schnellste Durchschneiden der Luft in gerader Linie, jedoch nicht das Aufsteigen oder eine andere, minder gewöhnliche Art des Fluges gestatte. »Daher fliegen Kolibris meist nur in wagerechter Richtung etc.« Diese Angabe steht mit den Mittheilungen aller Forscher, denen wir Fähigkeit zum Beobachten zutrauen dürfen, so entschieden im Widerspruche, daß ein Gewicht auf sie nicht gelegt werden kann. Gould sagt, daß der Schwirrvogel jede Art der Flügelbewegung mit der größten Sicherheit ausführen könne, daß er häufig senkrecht in die Höhe steigt, rückwärts fliegt, sich im Kreise dreht oder, sozusagen, von Stelle zu Stelle oder von einem Theile des Baumes zu einem anderen hinwegtanzt, bald aufwärts, bald abwärts steigend, daß er sich über die höchsten Bäume erhebt und dann wie ein Meteor plötzlich dahinschießt. Oft weilt er summend und ruhig unter kleinen Blumen am Boden; jetzt schwebt er einen Augenblick über einem winzigen Grase, im nächsten sieht man ihn in einer Entfernung von mehr als vierzig Schritten: er ist dahin geflogen mit der Schnelligkeit des Gedankens. »Sie sind«, bestätigt der Beobachter des nordamerikanischen Kolibri, »außerordentlich heftig und ungestüm in ihren Bewegungen, wie dies auch wohl bei den Hornissen der Fall ist. Oft bleiben sie ein paar Augenblicke auf einem Punkte schweben, als wären sie da mitten in der Luft befestigt, dann aber plötzlich schießen sie mit Pfeilgeschwindigkeit seitwärts und schwenken sich im Halbkreise, wie ein Schlittschuhläufer, rasch um den Baum herum, um auf der anderen Seite eine andere Tulpe zu finden. Oft schnellt ein kleiner Vogel vom Wipfel des Baumes zum Himmel empor, als würde er hinauf geschleudert.«

Unwillkürlich kommt man immer wieder darauf zurück, den Schwirrvogel als einen gefiederten Schmetterling anzusehen. Dies ist nicht bildlich, sondern buchstäblich zu verstehen. »Bei meinem ersten Schritt in die Steppen Jamaikas«, erzählt Saussure, »sah ich ein schimmernd grünes Kerbthier eiligen Fluges vor einem Busche ankommen und wiederholt von einem Zweige zum anderen gleiten. Ich war im höchsten Grade überrascht von der außerordentlichen Gewandtheit, mit welcher das Thierchen meinem Netze entging, und als ich es endlich erlangt hatte, noch weit mehr, anstatt eines Kerbthieres einen Vogel gefangen zu haben. In That und Wahrheit, nicht allein die Gestalt, sondern auch die Haltung, die Bewegungen, die Lebensweise der Kerbthiere sind die der Kolibris.« So wie Saussure ist es auch anderen ergangen. Gould mußte sich lange bemühen, bevor es ihm gelang, einen Herren zu überzeugen, daß er den Karpfenschwanz ( Macroglossa stellatarum) und nicht Kolibris in England habe fliegen sehen, und Bates versichert, daß es ihm erst nach längerer Beobachtung möglich geworden, einen am Amazonenstrome lebenden Rüsselschwärmer, den Titan ( Macroglossa Titan), von gewissen Schwirrvögeln zu unterscheiden, und daß er mehr als einmal einen Schmetterling anstatt eines Kolibri vom Baume herabgeschossen habe; denn die Art und Weise zu fliegen, sich vor Blüten »aufzuhängen«, ähnelt sich bei beiden ebenso, wie ihre Gestalt. Indianer und Neger, aber auch gebildete Weiße halten den Titan und den Kolibri für eine und dieselbe Thierart. Sie haben die Umwandlung einer Raupe in einen Schmetterling wahrgenommen und folgern, daß eine nochmalige Verwandlung des Schmetterlings in einen Vogel recht wohl möglich sein könne. Aber merkwürdig genug; auch die Kolibris selbst scheinen in den betreffenden Schmetterlingsverwandten mindestens Beeinträchtiger ihres Gewerbes zu erblicken. Nach Saussure's Beobachtungen liefern sie den Schwärmern förmliche Kämpfe, verfolgen sie von Blume zu Blume, von Zweig zu Zweig und stoßen so lange auf sie los, bis sie dieselbe vertreiben. Häufig zerstoßen sie ihnen die Flügel. Diese Angriffe geschehen offenbar aus Eifersucht, vielleicht aus Futterneid, sind aber im höchsten Grade bezeichnend für die Verfolger wie für die Verfolgten. Gewissenhafte Beobachter meinen, daß auch die Sinne und geistigen Fähigkeiten der Schwärmer und Schwirrvögel auf ungefähr gleicher Höhe stehen dürften, haben sich aber unzweifelhaft durch den harmlosen Ausdruck des Kolibriauges und die Zutraulichkeit des Vogels zu falschen Schlüssen verleiten lassen. Die unerreichbare Gewandtheit und Schnelligkeit der Bewegungen verleiht dem Schwirrvogel eine Sicherheit und Furchtlosigkeit, welche auf das höchste überrascht. »Hat man den Kolibri aufgefunden«, sagt Burmeister, »so sieht man das klare Auge, wie es unverwandt den Beobachter anblickt, die äußerste Seelenruhe verrathend, so lange letzterer ruhig bleibt. Allein, sowie dieser sich bewegt, ist jener auch verschwunden.«

Gewisse Reisende haben von dem prachtvollen Farbenspiele gesprochen, welches bei den fliegenden Kolibris bemerkbar werden soll; ihre Angaben sind jedoch nur bedingungsweise richtig. Von der ganzen Farbenpracht, welche diese lebendigen Edelsteine zeigen, bemerkt man, wenn sie fliegen, gewöhnlich nichts; sie wird erst offenbar, wenn sie ruhen, sei es, indem sie sich schwirrend vor einer Blüte halten, ohne einen anderen Theil des Leibes außer den Flügeln zu bewegen, sei es, indem sie sich ausruhend auf einem Zweige niederlassen. Diese Art der Bewegung meint wohl auch Schomburgk. »Das Auge«, sagt er, »welches einen Augenblick vorher die Blüte noch still bewundert hatte, sah im nächsten Augenblicke einen Topaskolibri darüber schweben, ohne sich Rechenschaft geben zu können, wie er dahin gekommen, bis dieser ebenso gedankenschnell an einer anderen Stelle zitternd und flimmernd über dem Blütenschmucke hing. Wandte ich das trunkene Auge einer anderen Richtung, einem anderen Baume zu, so fand ich dasselbe täuschende und entzückende Spiel: hier begegnete ich dem lieblichen Rubin, dort dem glühenden Goldtropfen, oder dem tausendfach widerstrahlenden Sapphir, bis sich endlich alle diese fliegenden, flimmernden Funken zum reizendsten Kranze vereinigten, plötzlich aber, wieder geschieden, das frühere neckende Spiel begannen.« Doch gibt es einzelne, deren Farbenpracht auch wenn sie fliegen, leuchtet und schimmert. »Der Sapphokolibri«, schreibt mir Göring, »gleicht, wenn das Sonnenlicht auf ihn fällt, einem Feuerfunken und überrascht auch den, welcher schon viele Arten seines Geschlechtes beobachtet hat. Als der erste dieser lebenden Funken vor mir hin und wieder flog, fesselte er mich so, daß ich das Gewehr auf ihn zu richten vergaß.«

Hat die Schwirrvögel längerer Flug ermüdet, so suchen sie im Gezweige eine geeignete Stelle zur Ruhe. Sie bevorzugen hierzu dünne abgestorbene Zweiglein oder wenigstens solche, welche auf einige Centimeter blätterlos sind, kehren immer und immer wieder zu solchen zurück, besuchen auch mehrere ähnliche Ausruhezweige mit solcher Regelmäßigkeit, daß man, wie Gundlach hervorhebt, um sie mit voller Sicherheit sehen und beobachten zu können, nur in der Nähe einer solchen Stelle geraume Zeit sich aufzuhalten braucht. Die kurze Ruhe pflegen sie zur Ordnung ihres Gefieders oder zur Reinigung ihres Schnabels zu benutzen, ruhen also jetzt noch nicht aus, zucken wenigstens fortwährend mit Flügeln und Schwanz. Sobald ihr Gefieder wieder zurechtgelegt ist, fliegen sie weiter, um von neuem in gewohnter Weise über die Blumen dahinzugaukeln.

Auf dem Boden sind sie ebenso fremd wie die Segler: sie wissen sich hier nicht zu behelfen; denn sie sind unfähig zu gehen. »Ein Kolibri«, erzählt Kittlitz, »welchen ich schoß, war nur sehr leicht am Flügel verwundet, dennoch aber außer Stande, zu fliegen. Er fiel zu Boden, konnte sich hier aber nicht von der Stelle bewegen. Seine Füße sind zum Laufen und Hüpfen völlig unbrauchbar.« Trotzdem kommen die Schwirrvögel zum Boden herab: man sieht sie, z. B. wenn sie trinken wollen, sich niedersetzen.

Einer althergebrachten Meinung zufolge soll kein Schwirrvogel singen können. Im allgemeinen scheint dies richtig zu sein; es liegt aber jetzt schon eine Reihe von Beobachtungen vor, welche das Gegentheil besagen. Prinz von Wied bezeichnet ihre Stimme als einen »nur höchst unbedeutenden, kleinen Laut«, und erwähnt an einer anderen Stelle, daß ein Kolibri seine »laute, kurz lockende Stimme« hören ließ; Burmeister dagegen sagt: »Die Schwirrvögel sind keineswegs stumm; denn wenn sie sich irgendwo auf einem dürren Zweige niederlassen und da einige Zeit Ruhe pflegen, so lassen sie von Zeit zu Zeit ihre feine, schwache, zwitschernde Stimme hören. Ich habe sie öfters vernommen und den über mir im Schatten des Laubes sitzenden Vogel beobachtet, wie er abwechselnd mit dem zarten Lockton seine feine Spaltzunge drei Centimeter weit aus dem Schnabel auf Augenblicke hervorschnellte.« Die meisten übrigen Beobachter wissen nur von rauhen und schrillen Lauten zu berichten, welche durch die Silben »Tirr tirr tirr« oder auch durch »Zock zock zock« wiedergegeben werden können. Nach Salvins Auffassung ist der ersterwähnte hohe, schnarrende Laut, welchen der genannte durch »Schirik« ausdrückt, der allgemeine Ruf fast aller Kolibris und wird namentlich dann vernommen, wenn sie fliegend sich verfolgen oder sonstwie in Aufregung gerathen. Einige Beobachter, so Lesson, behaupten, daß die Kolibris gewöhnlich still wären, und man stundenlang unter einem Baume verweilen könne, ohne einen Laut von ihnen zu vernehmen. Dagegen sprechen andere, durchaus übereinstimmend, von einem gegliederten Gesange gewisser Arten. »Der Zwergkolibri«, sagt Gosse, »ist der einzige, welcher einen wirklichen Gesang zum besten gibt. Im Frühlinge sieht man ihn sofort nach Sonnenaufgang auf den höchsten Zweigen der Mango- oder Orangenbäume sitzen und hört ihn hier ein zwar schwaches, aber höchst angenehm klingendes Liedchen vortragen, zuweilen zehn Minuten lang, fast ununterbrochen, wenn auch mit nur geringer Abwechselung.« Gundlach gedenkt einer anderen Art ( Orthorhynchus Boothi) mit folgenden Worten: »Ich konnte mich dem Vögelchen bis auf anderthalb Meter nähern, um es zu beobachten und seinen zusammengesetzten, feinen und wohltönenden Gesang zu hören, wobei das Männchen dann oft senkrecht bis zu einer verhältnismäßig bedeutenden Höhe stieg und einen feinen, eintönigen Triller hören ließ.« Beim Singen bewegen sich, wie Gundlach an einer anderen Stelle bemerkt, die langen Kehlfedern und schillern dann prächtig. »Ein goldglänzender Kolibri«, erzählt Kittlitz, »ließ sitzend, mit halbausgebreiteten Flügeln, einen recht wohlklingenden und ziemlich lauten Gesang hören, was mir um so mehr auffiel, als die Stimme der Kolibris gewöhnlich nur aus kreischenden Tönen bestehen soll.« Leider konnte dieser Forscher den von ihm herabgeschossenen Vogel nicht auffinden und somit die Art nicht bestimmen. Diese Angaben genügen meiner Ansicht nach vollkommen, um jene Meinung zu widerlegen. Unzweifelhaft wird man auch von anderen Kolibris ähnliches beobachtet haben oder noch beobachten, wenn man erst dahin gekommen sein wird, die Lebensweise der einzelnen Arten vergleichend zu erforschen. Einstweilen geht es uns noch wie jedem Forscher, welcher nur kurze Zeit in Amerika verlebt hat. »Bei meiner ersten Ankunft in Guatemala«, sagt Salvin, »schienen mir die verschiedenen Arten von Kolibris in ihren Sitten und Gewohnheiten, in ihrer Stimme und in ihrem Summen vollständig übereinzustimmen; spätere Erfahrungen aber und beständige Aufmerksamkeit belehrten mich, daß jede Art ihr eigenthümliches hat, und so war ich schon nach kurzer Zeit im Stande, die Arten an ihrem Schimmer oder, wenn ich sie nicht sah, mit ziemlicher Sicherheit an dem Summen oder an ihrem Geschrei zu erkennen. Es ist allerdings schwer, diese Unterschiede mit Worten auszudrücken, aber sie sind doch merkbar.«

Die Sinne der Schwirrvögel scheinen ziemlich gleichmäßig und hoch entwickelt zu sein. Alle Beobachtungen lassen mit Bestimmtheit schließen, daß das Gesicht ausnehmend scharf sein muß. Man erkennt dies an ihren Bewegungen im Fluge und muß es annehmen, wenn man sieht, wie sie kleine, unserem Auge vollständig unsichtbare Kerbthiere im Fluge fangen. Ebenso dürfen wir überzeugt sein, daß ihr Gehör dem anderer Vögel nicht nachsteht, wenn auch hierüber bestimmte Beobachtungen nicht vorliegen. Der Sinn des Gefühls, das heißt hier der Tastsinn, ist gewiß hoch entwickelt; denn wäre dies nicht der Fall, so würde es ihnen unmöglich sein, den Haupttheil ihrer Nahrung aus der Tiefe der Blumen hervorzuziehen. »Sie wissen nicht«, wie Burmeister sehr richtig sagt, »ob die Blume für sie etwas brauchbares enthalten wird, stehen darum schwebend vor ihr, senken ihre Zunge in die Tiefe und halten sich dabei durch beständigen Flügelschlag genau auf derselben Stelle, bis sie eine Blüte nach der anderen untersucht haben.« Die Zunge übernimmt hier fast genau dieselbe Arbeit wie die der Spechte: sie prüft die anderen Sinnen unzugänglichen Schlupfwinkel. Ihr feines Gefühl erkundet die Beute und leitet das Werkzeug selbst beim Aufnehmen derselben. Geschmack beweisen die Kolibris durch ihre Vorliebe für Süßigkeiten. Ueber den Geruch läßt sich kaum ein Urtheil fällen; doch dürfen wir wohl annehmen, daß dieser Sinn nicht verkümmert ist.

Der wohlgebildete, gewölbte Schädel läßt im voraus den Schluß zu, daß auch die rein geistigen Fähigkeiten der Schwirrvögel auf einer ziemlich hohen Stufe der Entwickelung stehen. Leichter als bei anderen Klassenverwandten kann bei ihnen die Beobachtung täuschen, und deshalb sind die Urtheile der Forscher sehr verschieden. So lange die Kolibris sich frei bewegen, lernt man sie nur unvollständig kennen. Ihre Unruhe und Rastlosigkeit, die Schnelligkeit ihrer Bewegung, ihre Kleinheit und ihre große Anzahl erschweren dem Beobachter, ihnen zu folgen: so viel aber lernt er doch erkennen, daß sie sehr wohl zu unterscheiden wissen zwischen Freunden und Feinden, zwischen nützlichem und schädlichem, daß ihnen gewährter Schutz sie zutraulich und Verfolgung sie scheu und vorsichtig macht. Weitaus in den meisten Fällen bekunden sie eine Vertrauensseligkeit, welche ihnen verderblich wird: dies aber ist einfach Folge ihrer außerordentlichen Gewandtheit und der Sicherheit in jeder ihrer Bewegungen. Sie tragen, um mich so auszudrücken, das Bewußtsein in sich, jeder Gefahr noch rechtzeitig entrinnen zu können. So lange es sich darum handelt, vor ihren natürlichen Feinden sich zu bergen, wird sie dies Bewußtsein schwerlich täuschen. Dem Menschen gegenüber freilich ist allzu großes Vertrauen oft übel angewandt, und deshalb gerade fallen die Schwirrvögel ihm so häufig und so leicht zum Opfer.

Bevor wir zur Betrachtung des Wesens und Betragens oder der Lebensweise übergehen, wird es nothwendig sein, erst über die Nahrung ins reine zu kommen; denn sie bestimmt, wie bereits wiederholt angedeutet, das Leben wesentlich mit. Bekanntlich herrschen hinsichtlich der Nahrung der Schwirrvögel irrige Ansichten. Die alte Meinung war, daß sie sich von dem Blumenhonig nähren, oder wenigstens, daß Blumenhonig die Hauptmenge ihrer Nahrung bilde. »Sehr natürlich war es«, sagt der Prinz, »daß man bei den vielen empfehlenden Eigenschaften dieser kleinen Thiere in den Schriften der Reisenden häufig Nachrichten von ihnen findet, ebenso auffallend war, daß gewisse wichtige Theile ihrer Naturgeschichte für uns immer in einem Halbdunkel verborgen blieben. Hierher gehört ganz besonders ihre Nahrung. Begreiflich ist es, daß man diesen niedlichen Thieren, welche ihren langen, zarten Schnabel in röhrenförmige Blumen versenken, eine ihrer Schönheit angemessene Nahrung in den süßen Honigsäften der Pflanzen zuschrieb. Da man ihre lange Zunge für röhrenförmig hielt, so glaubte man auch, sie müßte Blumennektar saugen, und man liest deshalb noch jetzt in verschiedenen Werken von dem Honigsaugen der Kolibris. Azara, ein übrigens gewissenhafter Schriftsteller, hatte diesen wichtigen Theil der Naturgeschichte unserer kleinen Vögel nicht selbst untersucht, und er ist daher bei der irrigen, bisher allgemein angenommenen Meinung stehen geblieben. Er war in der günstigsten Lage, uns über diesen Gegenstand zu belehren, verdient aber mit Recht den Vorwurf, daß er sich einzig und allein an die äußere Gestalt der Vögel hielt, sonst würde er ihre Geschichte richtiger erkannt haben. Einige andere Schriftsteller haben den Irrweg bemerkt, auf welchem die Vogelkundigen sich befanden, und unter ihnen muß zuerst Badier genannt werden, welcher die Kerbthiernahrung der Kolibris entdeckte.« Dieser Forscher berichtete, wie ich ergänzend hinzufügen will, bereits im Jahre 1778, daß ihm sehr erklärlich sei, warum alle Kolibris, welche man mit Zuckerwasser und Syrup zu ernähren gesucht habe, nach kurzer Zeit gestorben seien, da sie Blumennektar höchstens zufällig mit verschlucken, in Wirklichkeit aber ganz kleine Käferchen verzehren, und zwar diejenigen, welche sich auf dem Boden der Blumenkelche aufhalten und von dem Honig nähren. Er schoß und untersuchte verschiedene Kolibris, und fand bei allen Käfer- und Spinnenreste im Magen. Zwei gefangene fütterte er etwa sechs Wochen lang mit Syrup und Zwieback; aber sie wurden immer schwächer, starben, und bei der Zergliederung fand sich in ihren zerriebenen Därmen kristallistrter Zucker. Ungefähr um dieselbe Zeit übersetzte Brandes Molina's Naturgeschichte von Chile und gelangte zu derselben Ueberzeugung wie Badier. Ausführlicheres veröffentlichte Wilson im Jahre 1810. »Man hat bis jetzt die Ansicht gehegt«, sagt er, »daß der Kolibri sich von dem Honig der Pflanzen nähre, und ein oder zwei neuere Beobachter nur haben bemerkt, daß sie Bruchstücke von Kerbthieren in dem Magen des Vogels gefunden hätten, Bruchstücke, von denen man glaubte, daß sie durch Zufall dahin gekommen seien. Der Mangel an Gelegenheit, welchen die Europäer haben, um diesen Gegenstand durch Beobachtung oder Zergliederung zu erledigen, ist Ursache geworden, jene Ansicht zu verallgemeinern. Ich meinestheils kann entschieden über diese Angelegenheit sprechen. Ich habe den Kolibri an schönen Sommerabenden zeitweilig halbe Stunden lang auf jene kleinen, schwirrenden Kerbthiere, nach Art der Fliegenfänger, aber mit einer Gewandtheit, welche deren Flugbewegungen bei weitem übertrafen, jagen sehen. Ich habe von Zeit zu Zeit eine große Anzahl dieser Vögel zergliedert, den Inhalt des Magens mit Vergrößerungsgläsern untersucht und in drei von vier Fällen gefunden, daß er aus zertrümmerten Bruchstücken von Kerbthieren bestand. Oft wurden ganze, aber sehr kleine Käfer noch unversehrt wahrgenommen. Beobachtungen meiner Freunde stimmen mit diesem Ergebnis vollständig überein. Man weiß sehr wohl, daß die Kolibris hauptsächlich jene glockenförmigen Blumen lieben; sie aber gerade sind der Aufenthaltsort von kleinen Kerbthieren.« Bullock stimmt (1825) durchaus mit Wilson überein. »Es ist sehr möglich«, sagt er, »daß die ganze Gesellschaft Kerbthiere frißt; daß es viele thun, weiß ich gewiß. Ich habe sie in Verfolgung ihrer kleinen Beute mit Aufmerksamkeit beobachtet, im Pflanzengarten von Mejiko sowohl wie in dem Hofe eines Hauses von Tehuantepec, wo einer von ihnen von einem blühenden Pomeranzenbaume vollständig Besitz genommen hatte, indem er auf ihm den ganzen Tag saß und die kleinen Fliegen, welche zu den Blüten kamen, wegschnappte. Ich habe auch sehr häufig gesehen, daß sie Fliegen und andere Kerbthiere im Fluge aufnahmen und bei der Zergliederung diese in ihrem Magen gefunden. In einem Hause zu Jalapa, dessen Hof ein Garten war, habe ich oft mit Vergnügen den Kolibris zugesehen, wie sie ihre Jagd zwischen den unzähligen Spinnengeweben betreiben. Sie begaben sich mit Vorsicht in das Gewirr von Netzen und Fäden, um die gefangenen Fliegen wegzunehmen; aber weil die größeren Spinnen ihre Beute nicht gutmüthig hergeben wollten, waren die Eindringlinge oft zum Rückzuge gezwungen. Die behenden kleinen Vögel pflegten, wenn sie kamen, den Hof erst ein- oder zweimal zu umfliegen, als ob sie ihren Jagdgrund kennen lernen wollten; dann begannen sie ihren Angriff, indem sie mit Vorsicht unter das Netz der hinterlistigen Spinne flogen und nun plötzlich auf die kleinen, eingewickelten Fliegen losschossen. Jede Bewegung erforderte die größte Sorgfalt; denn oft hatten sie kaum so viel Raum, um ihre Flügel zu bewegen, und das geringste Versehen würde auch sie in die Spinnennetze verwickelt und gefährdet haben. Uebrigens durften sie nur die Netze der kleinen Spinnen angreifen, da die größeren zur Vertheidigung ihrer Festung herbeigestürzt kamen, so bald sie sich naheten. Geschah dies, so sah man den Belagerer wie einen Lichtstrahl aufschießen. Gewöhnlich brauchte der Kolibri ungefähr zehn Minuten zu seinem Raubzuge.« Uns Deutsche belehrte der Prinz von Wied zuerst über die Nahrung der Kolibris. »Ohne die eben genannten Nachrichten«, fährt er fort, »über die Kerbthiernahrung unserer kleinen Vögel damals noch zu kennen, sprach ich mich über diesen Gegenstand in der Beschreibung meiner brasilianischen Reise (1821) und bald darauf in der ›Isis‹ (1822) aus. Ich bin ganz vollkommen hiervon überzeugt; denn selbst die Magen der kleinsten dieser Vögel fanden wir mit Kerbthierresten vollgestopft, dagegen nie mit Pflanzenhonig angefüllt. Die Nahrung besteht, meiner Ueberzeugung zufolge, in kleinen Käferchen, Spinnen, anderen Kerbthieren und dergleichen, und die Zunge ist keine durchbrochene, zum Saugen geeignete Röhre. Ihre beiden häutigen Spitzen sind vollkommen geeignet, wenn sie in den Grund der Blumenröhre gebracht werden, die daselbst befindlichen höchst kleinen Kerbthiere zu fühlen, zu ergreifen und bis in den Schnabel zurückzuziehen. Bei Eröffnung der Magen dieser kleinen Vögel überzeugt man sich bald von der Wahrheit dieses Satzes; denn ich habe in denselben gewöhnlich die Ueberreste kleiner Käferchen gefunden, welche sie oft gänzlich anfüllen. Daß man, wie bei Lesson zu lesen, die Schwirrvögel in gezähmtem Zustand mit Honig oder Pflanzensäften erhalten haben will, ist kein Beweis, daß sie auch in der Freiheit eine solche Nahrung zu sich nehmen. Jener gelehrte Reisende scheint übrigens auch gänzlich meiner Ansicht über die Nahrung der Kolibris beizutreten. Der Engländer Rennie sprach sich noch neuerdings meinen Beobachtungen durchaus entsprechend über diesen Gegenstand aus, und was er hierüber sagt, ist sehr richtig.« Ungefähr gleichzeitig mit dieser Angabe des Prinzen (1831) erschien Audubons ausgezeichnetes Werk. In ihm heißt es: »Die Nahrung der Kolibris besteht vorzugsweise aus Kerbthieren, hauptsächlich aus Käfern. Diese, zusammen mit kleinen Fliegen, werden gewöhnlich in ihrem Magen gefunden. Sie lesen die ersteren von den Blumen ab und fangen die letzteren im Fluge. Der Schwirrvogel könnte als ausgezeichneter Fliegenfänger angesehen werden. Nektar oder Honig, welcher von den verschiedenen Pflanzen aufgesogen wird, ist gewiß ungenügend, ihn zu erhalten; er dient vielleicht mehr, um den Durst zu stillen. Von vielen dieser Vögel, welche in der Gefangenschaft gehalten und mit Honig oder Zucker ernährt wurden, habe ich erfahren, daß sie selten mehrere Monate am Leben blieben, und wenn sie dann untersucht wurden, fand man sie im höchsten Grade abgemagert; andere hingegen, denen zweimal täglich frische Blumen aus den Wäldern oder aus den Gärten gebracht und deren Gefängnis nur mir Gazenetzen, durch welche kleine Kerbthiere eindringen konnten, verschlossen waren, lebten zwölf Monate und wurden dann noch freigelassen.« Unter den neueren Beobachtern haben Gosse und Burmeister denselben Gegenstand ausführlicher beleuchtet. »Die Nahrung der Kolibris«, sagt der erstere (1847), »besteht, wie ich überzeugt bin, fast ausschließlich aus Kerbthieren. Daß sie Blumennektar mit aufnehmen, will ich zugeben, daß sie mit aufgelöstem Zucker oder Honig in der Gefangenschaft eine Zeit lang hingehalten werden können, weiß ich; daß sie aber bei dieser Nahrung leben bleiben, ja nur ihre Kraft behalten sollten, bezweifle ich entschieden. Ich habe viele von allen auf Jamaika vorkommenden Arten zergliedert und unabänderlich den kleinen Magen mit einer schwarzen Masse angefüllt gefunden, derjenigen, welche man in dem Magen der Sänger trifft, täuschend ähnlich, mit einer Masse, welche, genauer untersucht, als Ueberreste kleiner Kerbthiere sich erwies. Die Beobachtung Wilsons, daß der amerikanische Kolibri im Fluge fange, habe ich bei unseren Arten sehr oft gemacht. Ich habe gesehen, wie der Mango vor Einbruch der Nacht die Wipfel der Bäume, welche nicht in Blüte standen, umflog und aus der Art seines Fluges schließen können, daß er kleine Kerbthiere fing. Der Grund der schnellen Drehungen des Kappenkolibris in der Luft ist Kerbthierfang. Ich habe einen, welcher damit beschäftigt war, in großer Nähe beobachten können, mit Bestimmtheit die kleinen Fliegen, welche er verfolgte, in der Luft unterschieden und wiederholt das Schnappen seines Schnabels gehört.« Lord beobachtete in der Nähe des Felsengebirges einen Kolibri, welcher in Gemeinschaft mit anderen seiner Art eifrigst beschäftigt war, allerlei Kerbthiere dem kleberigen Safte eines Baumstammes zu entnehmen. Kleine Kerfe verschiedenster Art hatten ihren Vorwitz, von dem ausfließenden Safte zu naschen, mit Verlust ihrer Freiheit büßen müssen und waren gefangen oder angeklebt, aber auch bald von den Kolibris bemerkt worden, welche jetzt herbeikamen, um die ihnen genehme Beute mit aller Bequemlichkeit sich anzueignen.

Mit aller Absicht habe ich im vorstehenden die verschiedenen Angaben maßgebender Forscher zusammengestellt, weil immer noch eins aufzuklären bleibt. Daß nach vorliegenden Mittheilungen schwerlich noch jemand versucht sein kann, an das Honigsaugen der Kolibris zu glauben, darf ich annehmen; dagegen scheint mir nachstehende Angabe und Annahme Burmeisters noch der Bestätigung zu bedürfen. Dieser Forscher behauptet nämlich mit aller Bestimmtheit, in seiner Reisebeschreibung ebensowohl wie in seiner systematischen Uebersicht der Thiere Brasiliens, daß die Schwirrvögel niemals Kerbthiere im Fluge fangen. Er bestätigt Bullocks Angabe bezüglich der Spinnen, stellt aber die übereinstimmenden Beobachtungen der angegebenen Naturforscher, welche er zweifellos gekannt haben wird, entschieden in Abrede. »Ich habe gesehen«, sagt er, »wie Kolibris kleine Fliegen aus freischwebenden Spinnennestern nahmen, indem sie vor denselben ebenso standen wie vor den Blumen, und konnte deutlich bemerken, wie der ruckweise ab- und zufliegende Vogel eine Mücke nach der anderen herausholte. Die Spinnen suchen ihn dabei nur selten zu stören, die meisten lassen es ruhig geschehen, weil, wenn sie unvorsichtig zu weit vorfahren, auch sie vom Kolibri weggeschnappt werden, namentlich die kleineren. Die Kerbthiernahrung ist somit bewiesen, und jetzt bezweifelt sie wohl niemand mehr. Nie aber fangen die Schwirrvögel ein Kerbthier im Fluge, und weil sie das nicht können, sind sie genöthigt, die kleinen Thierchen aus den Blüten zu holen. Auch Honig mag dabei an ihre Zunge kommen; aber er ist höchstens eine Zugabe, nicht das Ziel, nach dem sie ihre Zunge ausstrecken. Die dichterische Benennung der Brasilianer Beija flores, ›Blumenküsser‹ deutet das Verhältnis also nicht ganz richtig; der Kolibri will mehr als bloßes Küssen: er lebt wirklich nur durch die Blumen. Warum der kleine Vogel seine Beute nicht im Fluge fängt, wie es so viele andere Vögel thun, ist leicht zu erklären, wenn man den langen dünnen Schnabel mit der engen Mundöffnung betrachtet und dagegen den kurzen Schnabel und das weite Maul der Schwalbe nimmt. Alle Vögel, welche Kerbthiere im Fluge fangen, haben kürze oder flache Schnäbel, eine weite Mundöffnung und lange Bartborsten am Mundwinkel. Ja, diese drei Eigenschaften stehen zur Größe ihrer Beute und der Sicherheit, womit sie danach schnappen, stets im geraden Verhältnisse. Ein Vogel also, welcher gleich dem Kolibri von diesen drei Eigenschaften das Gegentheil besitzt, kann nicht Kerbthiere im Fluge fangen: er muß sitzende aufsuchen, sei es, daß er sie, gleich dem Spechte, aus den Fugen und Spalten der Stämme hervorklaubt oder, wie der Kolibri, im Kelche der Blumen erhascht. Zu beiden Geschäften gehört eine lange Zunge, welche bei dem Spechte durch fadenförmige Verlängerung der Zungenbeinhörner, beim Kolibri durch den gleichen Bau der Zunge selbst bewerkstelligt wird.« Aus diesen Worten Burmeisters geht das eine deutlich hervor, daß er die Schwirrvögel nicht beobachtet hat, während sie Kerbthiere im Fluge fingen, mehr aber auch nicht; denn wie so oft im Leben wird es auch hier heißen können:

»Grau, theurer Freund, ist alle Theorie,

Und grün des Lebens goldner Baum.«

Wilson, Audubon und Gosse sind zu sorgfältige und glaubwürdige Beobachter, als daß wir ihren Angaben nicht unbedingt vertrauen dürften.

Heimat und Oertlichkeit, die Verschiedenheit der Blumen, welche Nahrung gewähren und andere äußere Verhältnisse üben also einen sehr großen Einfluß aus auf die Lebensweise der verschiedenen Schwirrvögel; aber auch das Wesen der verschiedenen Arten unterscheidet sich nicht unerheblich. Fast alle Kolibris sind echte Tagvögel. Sie lieben die Wärme und suchen den Schatten nicht, leiden dagegen sehr unter der Kälte. Einzelne Reisende haben freilich das Gegentheil hiervon behauptet; aber Saussure versichert, sie, in Mejiko wenigstens, niemals in den dunklen, schattigen, ausgedehnten Waldungen, wohl aber, auch um die Mittagszeit, in voller Sonne auf freien oder nur dünn mit Büschen und Blumen bestandenen Strecken umherschwärmen gesehen zu haben. Wenn die grüne Leuchteragave in voller Blüte steht, sind die Zweige des mächtigen Schosses, welcher hoch über dem Boden die leuchtenden Blüten trägt, auch in den heißesten Mittagsstunden umschwärmt von ihnen, und wenn der Mais blüht, kann man zu gewissen Tagesstunden das ganze Feld von ihnen erfüllt sehen oder aber das Summen und Schwirren ihrer Flügelschläge, beziehentlich ihr schwaches Zirpen, aller Orten vernehmen. Demungeachtet gibt es mehrere, welche als Dämmerungsvögel bezeichnet werden dürfen und nur in den Früh- oder Abendstunden ihre Jagd betreiben, während des heißen Mittags aber im tiefen Schatten der Bäume der Ruhe pflegen. So berichtet Waterton und nach ihm Schomburgk von dem Topaskolibri, daß er bloß während der kühleren Tageszeit thätig sei, die Sonnenstrahlen aber ängstlich meide, und so erzählt der Prinz von einem anderen, daß er ihn hauptsächlich des Morgens gesehen habe, sein Gefieder trocknend. Der Zwergkolibri Jamaikas umschwirrt wie eine Hummel die niederen Pflanzen dicht über dem Boden und erhebt sich bloß ausnahmsweise in bedeutende Höhen, während der Riesenkolibri sehr oft in diesen sich umhertreibt. Ein blühender Baum lockt sehr verschiedene Arten herbei, und wenn man unter einem solchen verweilt, kann man im Laufe einer Stunde den größten Theil derjenigen, welche eine Gegend bewohnen, erscheinen und verschwinden sehen. Einige Reisende, und unter ihnen Spix und Martius, haben von Schwärmen von Kolibris gesprochen, andere behaupten, daß die Vögel nur einzeln erscheinen. »Ich muß«, sagt der Prinz, »aus eigener Erfahrung erwidern, daß beide die Wahrheit sagen; denn öfters haben wir sehr viele Kolibris ein und derselben Art an einem mit Blüten bedeckten Baum innerhalb weniger Minuten erlegt, obgleich sie sonst gewöhnlich vereinzelt fliegen.« Stedmann erzählt, daß er um gewisse Bäume oft so viele Kolibris zugleich habe schwärmen sehen, daß ein Gesumme entstanden sei, wie von einem Wespenschwarme. Dasselbe hat mir Röhl, der frühere hamburgische Konsul in Caracas, erzählt, welcher länger als zwanzig Jahre in Venezuela gelebt hat; er bemerkte jedoch ausdrücklich, daß eine solche massenhafte Ansammlung von Schwirrvögeln nur dann stattfinde, wenn im Anfange der Blütezeit ein Baum plötzlich viele seiner Blüten geöffnet habe. Gewöhnlich erscheint einer nach dem anderen und jeder verweilt nur kurze Zeit an demselben Orte. »Ihre Ungeduld ist«, wie Azara sich ausdrückt, »viel zu groß, als daß sie einen und denselben Baum absuchen sollten.« Sie erinnern, meint der Beobachter, von welchem ich weiter oben einiges mittheilte, an die Bienen; aber es stellt sich zwischen beiden Geschöpfen doch ein sehr bemerkenswerther Gegensatz heraus. »Die Biene ist das Bild der Emsigkeit und des bedachtsamen Fleißes. Sie fliegt, auch wenn sie nicht schwer beladen ist, langsam zwischen den Blumen herum und untersucht dieselben vorsichtig, verkriecht sich mühselig tief in ihre Kelche und kommt bestaubt wie ein Müller wieder daraus hervor: man sieht es ihr an, daß sie ein Arbeiter und Künstler ist. Der Kolibri dagegen erscheint bloß als ein nasch- und flatterhafter Gesell.« Fast dasselbe sagt Bates.