|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Pfefferfresser ( Ramphastus ) kennzeichnen sich durch auffallend großen, am Grunde sehr dicken, gegen das Ende hin bedeutend zusammengedrückten, auf der Firste scharfkantigen Schnabel, starke, hohe, langzehige, mit großen platten Tafeln belegte Beine, kurzen, breiten, stumpfgerundeten, gleichlangen Schwanz, und kurze Flügel, in deren Fittig die vierte und fünfte Schwinge die längsten sind. Die Färbung der verschiedenen Arten, welche man kennt, ist sehr übereinstimmend. Ein glänzendes Schwarz bildet die Grundfarbe; von ihr heben sich rothe, weiße oder gelbe Felder an der Kehle, dem Rücken und dem Bürzel ab.

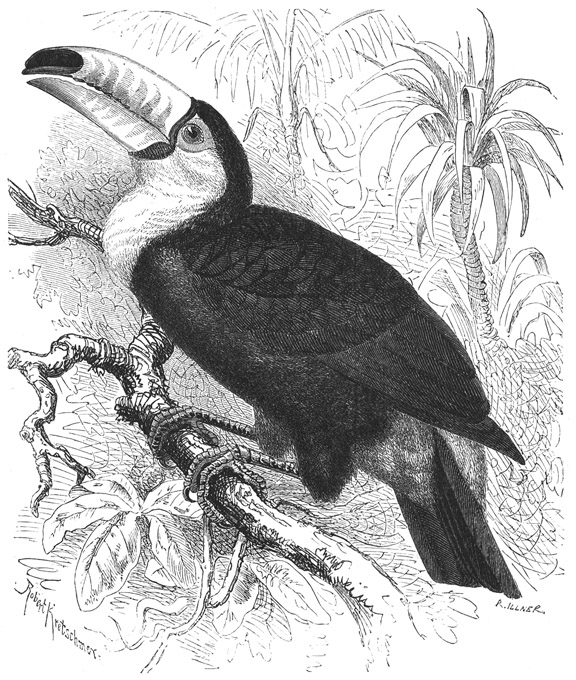

Die größte Art der Sippe ist der Riesentukan oder Toko ( Ramphastus Toco, albigularis, magnirostris und indicus). Bei ihm ist das Gefieder gleichmäßig schwarz, der Bürzel hell blutroth; Backen, Kehle, Wangen und Vorderhals, obere und Oberschwanzdeckfedern sind weiß, im Leben schwach gilblich überhaucht. Der sehr große, hohe Schnabel, dessen Rand einige Kerben zeigt, ist lebhaft orangeroth, gegen den Rücken hin und an der Spitze des Unterkiefers feuerroth, die Spitze des Oberkiefers wie der Rand des Schnabels vor dem Kopfgefieder schwarz, ein dreieckiger Fleck vor dem Auge dottergelb, der Augenring kobaltblau, die Iris dunkel flaschengrün, der Fuß hellblau. Die Länge beträgt siebenundfunfzig, die Fittiglänge dreiundzwanzig, die Schwanzlänge vierzehn Centimeter.

Der Toko bewohnt die hochgelegenen Theile Südamerikas von Guayana an bis Paraguay hinauf, kommt jedoch auch in Mittelamerika vor.

Im Norden Südamerikas vertritt ihn der etwas kleinere, schlanker gebaute, ihm aber sehr ähnliche Rothschnabeltukan, »Kirima«der Eingeborenen ( Ramphastus erythrorhynchus, tucanus, monilis, citreopygius, Levaillantii). Er unterscheidet sich hauptsächlich durch den niedrigen, größtentheils scharlachrothen, auf der Firste und am Grunde gelb gefärbten Schnabel, den breiten rothen Saum am unteren Rande der weißen Kehle und den gelben Bürzel.

Toko ( Ramphastus Toco). 1/3 natürl. Größe.

In den Küstenwaldungen Brasiliens hingegen lebt der Orangetukan, »Tukana« der Brasilianer ( Ramphastus Temminckii und arial, Ramphodyras Teamminckii). Bei ihm sind Vorderhals oder Backen, Ohrgegend, Halsseiten, Kinn und Kehle hochorange, unterseits lichter gesäumt, Brust, Bürzel und Steiß scharlachroth. Der Schnabel ist glänzend schwarz, am Grunde vor dem Rande mit breiter blaßgelber Binde, das Auge bläulich, der nackte Augenring dunkelroth, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt achtundvierzig, die Breite fünfundfunfzig, die Fittiglänge achtzehn, die Schwanzlänge sechzehn Centimeter. Die jungen Vögel unterscheiden sich durch den weniger gekerbten Schnabel und die blasseren Farben. Aus den mir bekannten Schilderungen aller Forscher, welche die Pfefferfresser in ihrer Heimat beobachteten, geht hervor, daß die Lebensweise der verschiedenen Arten im wesentlichen sich ähnelt, so daß man das von dem einen bekannte wohl auch auf den anderen beziehen kann. Der Toko wohnt nur in den höheren Gegenden des Landes, nach Schomburgk ausschließlich in der Savanne und hier theils paarweise in den Oasen und an bewaldeten Ufern der Flüsse, theils in kleinen Trupps, welche die offene Savanne nach den eben reifenden Früchten durchstreifen; die Kirima gehört zu den gemeinsten Waldvögeln und tritt nur unmittelbar an der Küste selten, um so häufiger hingegen im dicht geschlossenen Walde auf; die Tukana endlich ist in den von dem Prinzen von Wied durchreisten Gegenden die bekannteste Art ihrer Sippe und kommt überall vor, wo große, zusammenhängende Waldungen sich finden. Tukanas und Kirimas leben, den übereinstimmenden Angaben der Forscher nach, von der Brutzeit an bis gegen die Mauser hin paarweise.

Gewöhnlich halten sich die Pfefferfresser hoch oben in den Waldbäumen auf. Hier durchschlüpfen sie, Nahrung suchend, mit mehr Behendigkeit, als man ihnen zutrauen möchte, die Kronen oder sitzen ausruhend auf den äußersten Spitzen der höchsten Bäume und lassen von ihnen aus ihre knarrende oder pfeifende Stimme vernehmen. Während der Tageshitze halten sie sich im Gelaube versteckt, und in besonders heißen Waldthälern kommen sie, laut Tschudi, erst gegen Sonnenuntergang zum Vorscheine, werden mindestens jetzt erst lebendig, rege und laut. Zum Boden herab fliegen sie selten, wahrscheinlich bloß um zu trinken oder um abgefallene Baumfrüchte oder Sämereien aufzunehmen. Sie bewegen sich hier in eigenthümlicher Weise, hüpfen mit weiten Sprüngen, wobei die Fußwurzeln sehr schief nach vorne gestellt und die Zehen lang ausgestreckt werden. Nur beim Auftreten trippeln sie manchmal; gewöhnlich halten sie beide Füße in einer Ebene neben einander, treten mit ihnen gleichzeitig aus und fördern sich durch kräftiges Aufschnellen mit jähem Rucke. Der Schwanz kommt dabei über die Flügel zu liegen und wird entweder wagerecht nach hinten gehalten oder ein wenig gestelzt. Die eben geschilderte Stellung und Bewegung läßt sie so absonderlich erscheinen, daß man ihnen ihr Fremdsein auf dem Boden deutlich anmerkt, und der Unterschied zwischen ihrer Beweglichkeit im Gezweige und den holperigen Sätzen auf der Erde um so klarer hervortritt, wenn man sie beim Durchschlüpfen der Baumkrone beobachtet. Hier erst entfaltet sich ihre hervorragendste leibliche Begabung. Mit viel weiteren Sprüngen als aus dem Boden hüpfen sie längs der Aeste dahin, bald in gerader Richtung mit denselben, bald schief zu ihnen sich haltend, nicht selten auch im Sprunge sich drehend, steigen so mit großer Behendigkeit auf- und abwärts und nehmen die Flügel, welche sich bei jedem Sprunge ein wenig lüften, nur dann wirklich zu Hülfe, wenn sie von einem ziemlich entfernten Aste aus einen anderen sich verfügen wollen. In diesem Falle geben sie sich durch einen Sprung einen Anstoß, bewegen die Flügel gleichmäßig auf und nieder, durcheilen rasch den dazwischen liegenden Raum, ändern auch wohl die einmal beabsichtigte Richtung und beschreiben einen Bogen, breiten, kurz vor dem Ziele angekommen, ihren Schwanz so weit als möglich aus, scheinbar in der Absicht, ihre Bewegung zu hemmen, fußen auf dem Aste und hüpfen nunmehr auf ihm wie vorher weiter. Ihr Flug ist verhältnismäßig gut. Sie schweben sanft von einer Baumkrone zur anderen, wogegen sie, wenn sie größere Strecken durchmessen, mit kurzen, abgebrochenen Stößen dahineilen und dabei den Kopf, wahrscheinlich infolge der überwiegenden Größe des Schnabels, etwas niederbeugen. Azara sagt, daß sie in einer geraden, wagerechten Linie fortstreichen und ihre Flügel in gewissen Zwischenräumen und mit vernehmlichem Geräusche zusammenschlagen, sich aber schneller fördern, als man annehmen möchte. In dieser Weise durchwandern sie während der Morgen- und Abendstunden beträchtliche Strecken des Waldes, von einem Baume zum anderen fliegend und die Krone desselben nach allen Richtungen durchschlüpfend und durchspähend, um Beute zu gewinnen. In vielen Fällen kommt es ihnen dem Anscheine nach nicht einmal auf letztere an: sie hüpfen und springen, wie man annehmen muß, einzig und allein aus der ihnen angeborenen Lust zur Bewegung. »Zuweilen«, bemerkt Bates, »sieht man eine Gesellschaft von vier bis fünf Stücken stundenlang auf den Wipfelzweigen eines der höchsten Bäume sitzen und hört sie dann ein sonderbares Tonstück ausführen. Einer von ihnen, welcher höher sitzt, als die anderen, scheint der Leiter des mißtönenden Ganzen zu sein; von den übrigen schreien oft zwei abwechselnd in verschiedenen Tonarten.« Auch wenn sie sich in den dichtesten Verflechtungen der Zweige verborgen haben, lassen sie noch oft ihren Ruf erschallen; besonders schreilustig aber sollen sie, nach Versicherung der Indianer, vor kommendem Regen sein und deshalb als gute Wetterprofeten gelten.

Alle Arten, ohne Ausnahme, sind bewegliche, muntere, scheue, aber doch neugierige Vögel. Sie weichen dem Menschen mit großer Vorsicht aus und lassen sich nur von geübten Jägern beschleichen, necken den Schützen auch, indem sie nach Art unseres Hehers vor ihm dahin, niemals weit, aber immer zur rechten Zeit wegfliegen und sich stets wieder einen Sitz wählen, welcher die Annäherung erschwert. Aber dieselben Vögel sind augenblicklich zur Stelle, wenn es gilt, einen Raubvogel, eine Eule z. B., zu ärgern. Ihre Aufmerksamkeit erstreckt sich auf alles, was um sie herum vorgeht, und deshalb sind sie es denn auch, welche gewöhnlich zuerst Feinde ausgekundschaftet haben und diese nun der übrigen gefiederten Welt anzeigen. Als kräftige und wehrhafte Thiere schlagen sie die schwächeren Raubvögel regelmäßig in die Flucht, hauptsächlich wohl infolge des Aergers, welchen sie denselben bereiten. Bates sagt, daß sie scheu und mißtrauisch sind, so lange sie sich in kleinen Gesellschaften halten, auffallend unvorsichtig dagegen sich zeigen, wenn sie sich zu größeren Flügen verbinden und Waldungen besuchen, welche sie sonst meiden. Beides geschieht, nachdem die Mauser, welche in die Monate März bis Juli fällt, vorüber ist.

Ueber die Nahrung herrschen noch heutigen Tages verschiedene Ansichten. Schomburgk behauptet mit aller Bestimmtheit, daß sie nur Früchte fressen, und Bates sagt, daß Früchte unzweifelhaft ihr hauptsächlichstes Futter seien, ihr langer Schnabel ihnen auch das Pflücken derselben sehr erleichtere, weil er ihnen gestatte, unverhältnismäßig weit zu reichen; Azara hingegen versichert, daß sie sich keineswegs auf Pflanzennahrung beschränken, sondern auch viele Vögel vertilgen und wegen ihres großen Schnabels allen Angst einjagen, daß sie die kleineren von den Nestern treiben und Eier und Junge, selbst solche der Araras, verzehren, daß sie zur Regenzeit, wenn das harte Nest des Töpfervogels weich geworden, sogar dieses angehen, es zerhacken und die Brut hervorziehen. Auch Humboldt gibt an, daß sie Fische fressen. Ich bin von der Richtigkeit dieser Angaben vollkommen überzeugt; denn alle Tukans, welche man bisher in Gefangenschaft beobachtet hat, nahmen nicht nur ohne Bedenken thierische Nahrung zu sich, sondern verfolgten kleine Wirbelthiere mit so großem Eifer, daß man wohl bemerken konnte, sie müßten etwas ihnen durchaus natürliches thun. Ein mit ihnen denselben Raum theilender kleiner Vogel verfällt ihnen früher oder später, möge der Käfig so groß sein, wie er wolle, und möge man ihnen die leckersten Speisen auftischen. Sie erlauern den günstigen Augenblick, werfen plötzlich den großen Schnabel vor, ergreifen mit außerordentlichem Geschicke selbst einen fliegenden, in ihre Nähe kommenden kleineren Vogel, tödten ihn auf der Stelle und verzehren ihn mit unverkennbarem Behagen. Azara bemerkt noch, daß sie Früchte, Fleischbrocken und Vögel in die Luft werfen, wie ein Taschenspieler die Kugeln, und alles so lange auffangen, bis es zum Schlucken bequem kommt; die übrigen Beobachter haben diese Art, zu fressen, nicht gesehen: Schomburgk sagt ausdrücklich, daß er es weder von freilebenden noch von gefangenen Tukans bemerkt habe. »Sein Futter vom Boden aufzunehmen, macht dem sonderbar gestalteten Vogel allerdings einige Schwierigkeit; hat er dasselbe aber einmal erfaßt, dann hebt er den Schnabel senkrecht in die Höhe und verschluckt es, ohne es vorher emporgeworfen zu haben.« Nach langen und vielfältigen Beobachtungen muß ich Schomburgk beistimmen. Auch ich habe nie wahrnehmen können, daß ein Pfefferfresser in der von Azara geschilderten Weise mit der Beute spielt, so gewandt er sonst ist, einen ihm zugeworfenen Nahrungsbissen aufzufangen. Erwähnenswerth scheint mir noch die Geschicklichkeit zu sein, welche der Vogel bekundet, wenn er mit seinem anscheinend so ungefügen Schnabel einen kleinen Gegenstand, beispielsweise ein Hanfkorn, vom Boden aufnimmt. Er faßt dann den betreffenden Körper förmlich zart mit den Spitzen des Schnabels, hebt diesen senkrecht in die Höhe und läßt das Korn in den Rachen hinab fallen. Nicht wesentlich anders verfährt er, wenn er trinken will. »Hierbei«, sagt Alexander von Humboldt, »geberdet sich der Vogel ganz seltsam. Die Mönche behaupten, er mache das Zeichen des Kreuzes über dem Wasser, und diese Ansicht ist zum Volksglauben geworden, so daß die Kreolen dem Tukan den sonderbaren Namen ›Dios te de‹, Gott vergelte es dir, beigelegt haben.« Nach Tschudi ist der letzterwähnte Name nichts anderes als ein Klangbild des Geschreies, welches durch die angegebenen Silben in der That gut wiedergegeben werden kann. Castelnau schildert, wie das Trinken vor sich geht. Der Tukan streckt die äußerste Spitze seines großen Schnabels in das Wasser, füllt denselben, indem er die Luft kräftig an sich zieht, und dreht alsdann den Schnabel unter stoßweisen Bewegungen um. Ich muß dieser im ganzen durchaus richtigen Schilderung hinzufügen, daß ich niemals die stoßweisen Bewegungen beobachtet habe. Der Vogel füllt, wie Castelnau richtig angibt, seinen Schnabel mit Wasser, hebt dann aber langsam seinen Kopf in die Höhe wie ein trinkendes Huhn und läßt sich die Flüssigkeit in die Kehle rinnen.

Ueber die Fortpflanzung fehlen noch eingehende Berichte. Die Tukans nisten in Baumlöchern und legen zwei weiße Eier. Ihre Jungen erhalten bald das schöne Gefieder der Eltern, ihr Schnabel aber erst im zweiten bis dritten Jahre die ihm eigenthümlichen, schönen Farben. Hierauf beschränkt sich die Kunde über diesen wichtigen Lebensabschnitt der Vögel.

Allen Pfefferfressern wird in Brasilien eifrig nachgestellt, ebensowohl ihres Fleisches und ihrer schönen Federn halber, als in der Absicht, die sonderbaren Gesellen sich zu Hausgenossen zu erwerben. »Wir erlegten«, bemerkt der Prinz, »oft viele von ihnen an einem Tage, und ihr krähenartiges Fleisch wurde dann gegessen.« Burmeister versichert, daß das Fleisch ein sehr angenehmes Gericht liefere, welches, mit Reis gekocht, einer guten Taubenbrühe ähnlich und ganz schmackhaft sei; Schomburgk bezeichnet das Fleisch einfach als eßbar. Nach Bates liegen alle Bewohner Egas, einer Ortschaft am Amazonenstrome, der Jagd des Tukans eifrig ob, wenn dieser, zu größeren Flügen vereinigt, in den benachbarten Waldungen erscheint. »Jedermann in Ega, welcher um diese Zeit irgendwelches Gewehr, oder auch nur ein Blasrohr auftreiben kann, geht damit in den Wald hinaus und erlegt sich zur Verbesserung seiner Mittagstafel einige dieser Vögel, so daß in den Monaten Juni und Juli ganz Ega fast nur von Tukans lebt. Wochenlang hat jede Familie täglich einen gedämpften oder gebratenen Pfefferfresser auf dem Tische. Sie sind um diese Zeit ungemein fett, und ihr Fleisch ist dann außerordentlich zart und schmackhaft.«

Ueber die Verwendung der Schmuckfedern gibt Schomburgk ausführliche Nachricht. Er beschreibt ein Zusammentreffen mit den Maiongkongs und sagt: »Ihr geschmackvollster Federschmuck bestand größtentheils in dicken Kopfbinden aus den rothen und gelben Federn, welche die Pfefferfresser unmittelbar über der Schwanzwurzel haben. Da nun nicht allein die Maiongkongs, sondern auch die Guinaus, Uaupes und Pauixanas sowohl ihre Kopfbedeckung, als auch förmliche Mäntel aus diesen Federn verfertigen, so würden die beiden Arten der Pfefferfresser, denen insbesondere nachgestellt wird, bald ausgerottet sein. Diesem Untergang ihrer Kleiderlieferer beugen die Wilden jedoch auf eine höchst scharfsinnige Weise dadurch vor, daß sie die Vögel zu diesem Zweck mit ganz kleinen und mit äußerst schwachem Gift bestrichenen Pfeilen schießen. Die Wunde, welche ein solcher Pfeil verursacht, ist zu unbedeutend, um tödtlich zu werden, während das schwache Gift den Verwundeten nur betäubt. Der Vogel fällt herab, die gewünschten Federn werden herausgezogen, und nach kurzer Zeit erhebt er sich wieder, um vielleicht wiederholt geschossen und beraubt zu werden.«

Jung aufgezogene Tukans gehören zu den anziehendsten Gefangenen. »In Lebensweise und geistiger Anlage«, sagt Humboldt, »gleicht dieser Vogel dem Raben. Er ist ein muthiges, leicht zu zähmendes Thier. Sein langer Schnabel dient ihm als Vertheidigungswaffe. Er macht sich zum Herren im Hause, stiehlt, was er erreichen kann, badet sich oft und fischt gern am Ufer des Stromes. Der Tukan, welchen wir gekauft, war sehr jung, dennoch neckte er während der ganzen Fahrt mit sichtbarer Lust die trübseligen, zornmüthigen Nachtaffen.« Schomburgk erzählt eine hübsche Geschichte. »Besonderes Vergnügen bereitete mir unter den vielen zahmen Thieren, welche ich in Watu-Ticaba fand, ein Pfefferfresser, der sich zum unbeschränkten Herrscher nicht allein des gesammten Geflügels, sondern selbst der größeren Vierfüßler emporgeschwungen hatte, und unter dessen eisernem Scepter sich groß und klein willig beugte. Wollte sich Streit unter den zahmen Trompetenvögeln, Hokos, Jakos und anderen Hühnern entspinnen, ohne Zögern eilte alles auseinander, sowie sich der kräftige Tyrann nur sehen ließ; war er in der Hitze des Zankes nicht bemerkt worden: einige schmerzhafte Bisse mit dem unförmlichen Schnabel belehrten die erhitzten, daß ihr Herrscher keinen Streit unter seinem Volke dulde; warfen wir Brod oder Knochen unter den dichten Haufen, keiner der zwei- und vierfüßigen Unterthanen wagte auch nur das kleinste Stück aufzuheben, bevor sich jener nicht so viel ausgesucht, als er für nöthig hielt. Ja, seine Herschsucht und Tyrannei ging so weit, daß er alles Völkerrecht aus den Augen setzte und jeden fremden Hund, welcher vielleicht mit den aus der Nachbarschaft herbeieilenden Indianern herankam, unbarmherzig fühlen ließ, was in seinem Reiche Rechtens sei, indem er diesen biß und im ganzen Dorfe umherjagte. Die gequälten Unterthanen sollten noch am Tage meiner Abreise von diesem Tukan befreit werden. Ein großer Hund, welcher am Morgen mit seinem Herrn angekommen war und zu mehreren hingeworfenen Knochen ebenso viel Recht wie der hab- und herrschsüchtige Pfefferfresser zu haben glaubte, setzte sich ruhig in Besitz derselben, ohne erst abzuwarten, ob sie dem in der Nähe sitzenden Vogel gefällig sein könnten. Kaum war dies aber von letzterem bemerkt worden, als er zornig auf den Frechen sprang und den Hund einigemal in den Kopf biß. Der gezüchtigte fing an zu knurren; der Vogel ließ sich dadurch nicht abschrecken und hackte ohne Erbarmen mit seinem ungeschickten Schnabel auf den Frevler, bis dieser sich plötzlich herumwandte, nach dem erzürnten Vogel schnappte und ihn so in den Kopf biß, daß er nach kurzer Zeit starb. Das Thier dauerte uns ungemein, da es wirklich mehr als lächerlich aussah, wenn es sich selbst vor dem größten Hunde nicht fürchtete, oder einen anderen kleineren ungehorsamen Unterthan nachdrücklich zur Ruhe verwies. Zu dieser letzteren Klasse gehörte namentlich ein Nasenbär.«

Bates weiß von einem anderen zu berichten. Als er eines Tages im Walde umherging, sah er einen Pfefferfresser auf einem niederen Baumzweige sitzen und hatte wenig Mühe, ihn mit der Hand wegzunehmen. Der Vogel war entkräftet und halb verhungert, erholte sich aber bei guter Nahrung rasch wieder und wurde eines der unterhaltendsten Geschöpfe, welches man sich vorstellen kann. Sein Verständnis glich dem der Papageien. Gegen allen Gebrauch wurde ihm erlaubt, sich frei im Hause zu bewegen. Eine gehörige Zurechtweisung genügte, ihn vom Arbeitstische fern zu halten. Er fraß alles, was sein Gebieter genoß: Fleisch, Schildkröten, Fische, Farinha, Früchte etc. und war ein regelmäßiger Theilnehmer an den Mahlzeiten. Seine Freßlust war außerordentlich, seine Verdauungsfähigkeit erstaunlich. Er kannte die Eßstunden genau, und es wurde nach einigen Wochen schwer, ihn aus dem Speisezimmer zu entfernen. Man sperrte ihn in den von einem hohen Zaune umgebenen Hof ein; er aber überkletterte die Trennungswand, hüpfte in der Nähe des Eßzimmers auf und nieder und fand sich mit der ersten Schüssel auf dem Tische ein. Später gefiel er sich, in der Straße vor dem Hause spazieren zu gehen. Eines Tages ward er gestohlen, und Bates betrachtete ihn natürlich als verloren. Zwei Tage später erschien er jedoch nach alter Gewohnheit im Eßzimmer: er war seinem unrechtmäßigen Besitzer glücklich entronnen.

Ein anderer gefangener, welchen Broderip und Vigors besaßen, erhielt fast ausschließlich Pflanzenstoffe und nur zuweilen Eier, welche unter das gewöhnliche Futter, Brod, Reis, Kartoffeln etc. gemischt wurden. Früchte liebte er sehr, und wenn ihm ein Stück Apfel, Orange, oder etwas ähnliches gereicht wurde, bewies er jedesmal seine Zufriedenheit. Er faßte den Bissen mit der Schnabelspitze, berührte ihn mit ersichtlichem Vergnügen vermittels seiner Zunge und brachte ihn dann mit einem raschen Ruck nach oben in die Gurgel. Trotz seiner Vorliebe für Pflanzennahrung machte er sich, lebenden Thieren gegenüber, einer gewissen Raublust sehr verdächtig. Er zeigte sich erregt, wenn irgend ein anderer Vogel oder selbst ein ausgestopfter Balg in die Nähe seines Käfigs gebracht wurde, erhob sich, sträubte die Federn und stieß einen dumpfen, klappenden Laut aus, welcher, wie es schien, Vergnügen oder richtiger Triumphgeschrei ausdrücken sollte. Gleichzeitig dehnte sich das Auge, und er schien bereit, sich auf seine Beute zu stürzen. Wenn man ihm einen Spiegel vorhielt, bekundete er ähnliche Erregung. Ein Stieglitz, welchen Broderip in den Käfig seines gefangenen brachte, wurde augenblicklich von ihm erschnappt, und der arme kleine Vogel hatte eben noch Zeit, um einen kurzen, schwachen Schrei auszustoßen. Im nächsten Augenblick war er todt und so zusammengequetscht, daß die Eingeweide zum Vorscheine kamen. Sofort nach seinem Tode begann der Mörder sein Opfer zu rupfen, und nachdem dies größtentheils besorgt war, zerbrach er die Knochen der Schwingen und Füße und zermalmte die kleine Leiche, bis sie eine formlose Masse bildete. Dabei hüpfte er von Zweig zu Zweig, stieß fortwährend sein eigenthümliches Geschnatter aus und zitterte mit dem Schnabel und den Schwingen. Die Eingeweide verzehrte er zuerst, hierauf aber, Stück für Stück, den ganzen Vogel, selbst Schnabel und Füße mit, und während des Verschlingens bekundete er das größte Behagen. Nach vollendeter Mahlzeit reinigte er den Schnabel von den ihm anhängenden Federn sehr sorgfältig. Broderip fügt dem hinzu, daß er mehr als einmal beobachtet, wie sein Tukan das verschlungene von sich gegeben, aber auch, ganz nach Art der Hunde, wieder gefressen habe. Einmal förderte er in dieser Weise ein Stück Fleisch wieder zu Tage, welches in dem Kropfe bereits theilweise verdaut war. Während er sich erbrach, ließ er jenen klappenden Laut vernehmen. Ehe er das Fleisch von sich gab, hatte er sein Futter durchsucht und gefunden, daß es nur aus Brod bestand; dieses aber verschmähte er, und es schien, als ob er sich durch sein Erbrechen den Genuß thierischer Nahrung noch einmal habe verschaffen wollen. Dieser Tukan schien letztere überhaupt den Pflanzenstoffen vorzuziehen: er suchte stets zuerst das Fleisch aus seinem Futternapfe hervor und ging erst dann an die Pflanzenstoffe, wenn jenes verzehrt war.

Der Tukan, welchen Vigors gefangen hielt, war auffallend liebenswürdig und umgänglich. Er erlaubte, daß man mit ihm spielte, fraß aus der Hand, war munter, nett und trotz seines unförmlichen Schnabels anmuthig und leicht in seinen Bewegungen, hielt sein Gefieder auch stets rein und ordentlich und badete sich regelmäßig täglich einmal. Wenn er nicht gestört wurde, benahm er sich an einem Tage wie am anderen. Mit Dunkelwerden vollendete er seine letzte Mahlzeit, bewegte sich noch einigemal im Käfige rundum und ließ sich dann auf der höchsten Sitzstange nieder. In demselben Augenblick zog er den Kopf zwischen die Schultern und drehte seinen Schwanz, so daß er senkrecht über den Rücken zu stehen kam. In dieser Stellung verweilte er etwa zwei Stunden lang zwischen Schlafen und Wachen, die Augen gewöhnlich geschlossen. Dann erlaubte er jede Berührung, nahm auch wohl eine Lieblingsspeise zu sich, änderte seine Stellung aber nicht. Ebenso gestattete er, daß man ihm den Schwanz niederbog, brachte ihn aber immer wieder in dieselbe Lage zurück. Gegen das Ende der angegebenen Zeit drehte er langsam den Schnabel auf den Rücken, verbarg ihn hier zwischen den Federn und ließ die Flügel herabsinken, so daß er wie ein Federball erschien. Im Winter änderte er sein Betragen; das Kaminfeuer hielt ihn dann noch lange wach.

»Meine Tukane«, schreibt mir Dr. Bodinus, »sind höchst liebenswürdige Vögel. Ihr prachtvolles Gefieder entzückt jedermann, und der ungeheuere Schnabel wird keineswegs unförmlich, sondern höchstens eigenthümlich gefunden. Sie scheuen die Nähe des Menschen durchaus nicht, sind stets munter und lebhaft, ihre Eßlust ist fortwährend rege, ihre Reinlichkeitsliebe so groß, daß es immer etwas zu putzen und zu besorgen gibt, ihre Gewandtheit überraschend: kurz, sie sind unterhaltend im besten Sinne des Wortes.« Ich darf nach eigenen Beobachtungen dem erfahrenen Thierpfleger beistimmen, möchte aber noch einiges über das Gefangenleben hinzufügen. Pfefferfresser bedürfen, wenn sie sich in ihrer vollen Schönheit, Beweglichkeit und Lebendigkeit zeigen sollen, eines sehr weiten und hohen Käfigs, welcher ihnen vollsten Spielraum gewährt. In solchem Gebauer halten sie sich, falls man die Einwirkung rauher Witterung sorgfältig von ihnen abhält, viele Jahre lang, werden ungemein zahm, erkennen den Pfleger, unterscheiden ihn von anderen Leuten, lassen sich von ihm berühren, nach Art der Papageien im Gefieder nesteln und gewinnen sich dadurch noch wärmere Zuneigung als durch die so schönen und eigenthümlichen Farben ihres stets glatt getragenen Gefieders, ihre Munterkeit und andauernde gute Laune. Aber sie haben auch ihre Eigenheiten, welche in unseren Augen förmlich zu Unarten werden können. Ganz abgesehen von ihrer Raub- und Mordlust, welche alle schwächeren Geschöpfe aus ihrer Nähe verbannt, vertragen sie sich nicht einmal in allen Fällen unter einander, beginnen im Gegentheile nicht selten mit ihresgleichen Streit, bilden Parteien und verfolgen und quälen einen Artgenossen, welcher ihr Mißfallen erregte, auf das äußerste. Diejenigen, welche gleichzeitig in einen noch leeren Käfig gebracht werden, vertragen sich in der Regel recht gut. Einer erwirbt sich die Oberherrschaft, die anderen fügen sich, und alle leben in gutem Einverständnisse. Sobald aber zu solcher Gesellschaft ein neuer Ankömmling gebracht wird, ändern sich die Verhältnisse in oft höchst unerquicklicher Weise. Der Neuling wird zunächst mit unverhüllter Neugier und Aufmerksamkeit betrachtet; einer nach dem anderen von den älteren hüpft herbei und mustert ihn auf das genaueste, als habe er noch niemals einen zweiten seinesgleichen gesehen. Dicht neben ihm sitzend dreht er langsam den Kopf mit dem unförmlichen Schnabel und beschaut sich den Fremdling buchstäblich von vorn und hinten, von oben und unten. Der letztere geräth durch dieses Anstaunen nach und nach in ersichtliche Verlegenheit, bleibt zunächst aber ruhig sitzen und verläßt den Platz oft auch dann nicht, wenn jener bereits wiederum sich entfernt hat. Dem einen Neugierigen folgen alle übrigen: der Neuangekommene muß förmlich Spießruthen laufen. Eine Zeitlang geht alles gut; irgend welches Unterfangen des Fremdlings aber erregt allgemeine Entrüstung. Der reichlich gefüllte Futternapf, dem er sich naht, verkleinert und entleert sich in den Augen der neidischen Gesellen; alle hüpfen herbei, um jenem im buchstäblichen Sinne des Wortes den Bissen vor dem Munde wegzunehmen; alle sind augenscheinlich bereit, gemeinschaftlich auf ihn sich zu stürzen, sobald er weiter frißt und noch mehr, sobald er vor den drohenden Geberden der übrigen sich flüchtet. Vermag er seinen Platz unter der Gesellschaft sich nicht zu erkämpfen, ist er mit anderen Worten zu kräftigem Widerstande zu schwach, so ergeht es ihm übel. Alle fallen über ihn her und suchen ihm einen Schnabelhieb auf den Rücken beizubringen. Erkämpft er sich in wackerer Gegenwehr seinen Platz, so erwirbt er sich wenigstens Duldung; flüchtet er, so stürmen alle übrigen hinter ihm drein, wiederholen, sowie er sich regt oder überhaupt irgend etwas thut, den Angriff und steigern mit der Zeit seine Aengstlichkeit so, daß der arme Schelm nur dicht über den Boden hinzufliegen wagt und die Nähe der anderen Genossen vorsichtig meidet. Nicht allzu selten verliert ein so gehetzter Pfefferfresser infolge der ewigen Angriffe alle Lust zum Leben, wenn nicht dieses selbst. Erst wenn es ihm gelingt, unter seinesgleichen sich einen Freund, vielleicht gar einen Liebhaber, zu erwerben, endet der Zwiespalt. Weibliche Pfefferfresser sind daher in der Regel ungleich besser daran als männliche, welche nicht allein vom Neide, sondern auch von der Eifersucht der übrigen zu leiden haben.

Arassaris ( Pteroglossus) nennt man diejenigen Arten, deren Schnabel verhältnismäßig klein, schlank, rund, gegen die Spitze weniger zusammengedrückt, an der Wurzel nicht höher als der Kopf ist, bisweilen einen mehr oder minder scharf abgesetzten, aufgeworfenen Rand zeigt und an den Schneiden mehr oder weniger gekerbt ist. Die Nasenlöcher liegen nicht vor dem Schnabel, sondern in einem Ausschnitte desselben, zu beiden Seiten der abgeplatteten Stirnfirste. Der Flügel ist kurz, aber verhältnismäßig spitzig, die dritte Schwinge in ihm die längste, der Schwanz lang und keilförmig zugespitzt, weil die Seitenfedern stufig verkürzt sind. Das Gefieder zeichnet sich aus durch Mannigfaltigkeit der Färbung. Grün oder Gelb werden hier vorherrschend. Bei manchen Arten tragen die Weibchen ein von den Männchen abweichendes Kleid.

Eine der verbreitetsten Art dieser Sippe ist der Arassari der Brasilianer ( Pteroglossus Aracari, formosus und atricollis). Die Grundfarbe seines Gefieders ist ein dunkles Metallgrün; Kopf und Hals sind schwarz, auf den Wangen mit dunkel braunviolettem Anfluge, die Unterbrust und der Bauch blaß grüngelb, eine Binde, welche sich über die Bauchmitte zieht, und der Bürzel bis zum Rücken hinauf roth; der Schwanz ist von oben gesehen schwarzgrün, von unten gesehen graugrün. Das Auge ist braun, die nackte Augengegend schieferschwarz; der Oberschnabel hat eine gilblichweiße Farbe, und nur der Mundwinkel neben dem aufgeworfenen Rande und die abgerundete Rinnenfirste sind schwarz; der Unterschnabel dagegen ist ganz schwarz, mit weißem Rande am Grunde; die Beine sind grünlichgrau. Die Länge beträgt vierundvierzig, die Fittiglänge sechzehn, die Schwanzlänge siebzehn Centimeter.

Arassari ( Pteroglossus Aracari). 2/5 natürl. Größe.

»Der Arassari«, sagt der Prinz, »lebt in allen von mir bereisten brasilianischen Urwäldern in Menge und zeigt in der Hauptsache ganz die Lebensart der Tukane. Man sieht ihn sehr häufig auf den obersten dürren Zweigen eines hohen Waldbaumes sitzen, von wo aus er seinen kurzen, zweistimmigen Ruf ertönen läßt, der etwa klingt wie ›Kulik kulik‹. Er lebt paarweise und außer der Paarzeit in kleinen Gesellschaften, welche nach den Früchten umherziehen. Besonders in der kalten Zeit, der Reifezeit der meisten Früchte, verläßt er oft die Waldungen und nähert sich den Küsten und Pflanzungen, wo man dann ihrer viele erlegt. Das Fleisch ist gut, in der kalten Zeit auch fett. Diese Vögel fliegen bogen- und stoßweiße, wie alle Tukane, und schnellen wenig mit den Flügeln. Wenn sie in Ruhe sitzen, wippen sie mit dem Schwanze wie unsere Elster. Ihr Nest mit zwei Eiern oder Jungen findet man in einem hohlen Baume oder Aste. Um die Raubvögel, besonders um die Eulen versammeln sie sich, um sie zu necken.«

»Diese Art«, vervollständigt Schomburgk, »ist ziemlich häufig in Britisch Guayana. Man begegnet dem Arassari in den Wäldern theils paarweise, theils gesellschaftlich auf Bäumen mit reifen Früchten, welche auch der Grund solcher Versammlungen zu sein scheinen, da sie sich augenblicklich wieder paarweise absondern, sowie sie auffliegen. Sie leben nur von Früchten.« Burmeister behauptet das Gegentheil: »Sie fressen nicht bloß Früchte, sondern auch Kerbthiere; selbst große Käfer pflegen sie zu verschlucken«. Letztere Angabe ist auch mir die glaubwürdigere. Ueber das Betragen gibt letztgenannter Naturforscher in seiner Reisebeschreibung eine zwar kurze, aber anschauliche Schilderung. »Eine Familie dieses Vogels saß in der Krone eines der stärksten Bäume und las, mit vernehmlichem Tone ihr Behagen ausdrückend, die Früchte von den Zweigen, mit denen sie behangen sein mußten. Ich glaubte Papageien zu sehen und wunderte mich schon, daß sie nicht laut schreiend aufflogen. Das Benehmen der Thiere war ganz papageiartig, aber nicht so vorsichtig. Sie blieben ruhig bei der Arbeit, lockten von Zeit zu Zeit mit der Stimme und ließen sich ungestört beobachten. Die Papageiähnlichkeit ist nicht zu verkennen. Sie leben wie jene paarweise, gesellig in kleinen Schwärmen, fallen so auf die Bäume ein, lesen Früchte ab und fliegen paarweise auf, wenn man sie erschreckt.« Bates versichert, daß er die Flüge einer anderen Art der Sippe niemals auf Fruchtbäumen versammelt, sondern beständig auf der Wanderschaft gesehen habe, auf den niederen Bäumen von Zweig zu Zweig hüpfend und im Gelaube sich versteckend. »Kein Arassari stößt, so viel ich weiß, ein kläffendes Geschrei aus, wie die großen Tukans thun; eine Art quakt wie ein Frosch.«

Derselbe Forscher erzählt, daß er eines Tages ein merkwürdiges Zusammentreffen mit unseren Vögeln gehabt habe. »Von dem höchsten Baume einer dunklen Schlucht hatte ich einen Arassari herabgeschossen. Er war nur verwundet und schrie laut auf, als ich ihn aufnehmen wollte. In demselben Augenblicke belebte sich die schattige Schlucht wie durch Zauberei mit Kameraden des getödteten, von denen ich vorher keinen einzigen gesehen hatte. Sie ließen sich, von Ast zu Ast hüpfend, zu mir hernieder, hingen sich an den Ranken der Schlingpflanzen an, und alle krächzten und schlugen mit den Flügeln wie Furien. Hätte ich einen langen Stock in der Hand gehabt, ich hätte mehrere von ihnen von den Zweigen herabschlagen können. Nachdem ich den verwundeten getödtet, bereitete ich mich vor, die frechen Gesellen zu bestrafen; diese aber begaben sich, sobald das Geschrei ihres Gefährten verstummt war, sofort wieder in ihre sicheren Wipfel zurück und waren, noch ehe ich mein Gewehr wieder geladen hatte, sämmtlich verschwunden.«

Layard fand ein Pärchen Arassaris in Gesellschaft verschiedener Spechte und wahrscheinlich auch in einem von deren Löchern brütend, war aber nicht im Stande, den Baum zu besteigen und der Eier sich zu bemächtigen. Von dem Vorhandensein der Vögel gewann er erst Kunde, nachdem er einen Specht vom Baume herabgeschossen hatte. Unmittelbar nach dem Schusse streckte der Arassari vorsichtig seinen Kopf aus dem Loche hervor, um zu sehen, was es gebe, warf einen Blick rund herum, entdeckte unseren Forscher unten am Fuße des Baumes und zog den Kopf schleunigst in die Höhle zurück. Dies wiederholte er nach jedem einzelnen Schusse, welcher fiel.

Durch Schomburgk erfahren wir noch außerdem, daß auch der Arassari sehr häufig von den Indianern gefangen und gezähmt, in der Regel auch bald zutraulich wird; durch Pöppig, daß die Eingeborenen in dem geschabten Schnabel und der langen, gefransten Zunge der Vögel ein untrügliches Mittel gegen Herzdrücken und Krämpfe sehen.