|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

» Den Vogel erkennt man an seinen Federn.« Mit diesem Sprichworte unterscheidet das Volk sehr richtig die gefiederten Rückgratthiere von allen übrigen Wirbelthieren. Wenn man dem Sprichworte hinzufügt, daß die Kinnladen mit Hornschneiden bekleidet, die Vorderglieder in Flügel umgebildet, also nur noch zwei Beine vorhanden und in diesen Fußwurzel und Mittelfuß zu einem Stücke verschmolzen sind, sowie ferner sich vergegenwärtigt, daß das Hinterhaupt mit einfachem Gelenkknopfe, der aus mehreren Stücken bestehende Unterkiefer an dem beweglich mit dem Schädel verbundenen Quadratbeine gelenkt, das Herz doppelte Kammern und Vorkammern besitzt, die Lungen mit Luftsäcken und den meist luftführenden Knochen in Verbindung stehen, das Zwerchfell unvollkommen und das Becken nicht offen ist, wird man auch dem Naturforscher gerecht.

So abweichend gebaut der Vogel zu sein scheint, so große Aehnlichkeit zeigt sein Geripp mit dem der Säugethiere, so viele Uebereinstimmung aber ebenso mit dem der Kriechthiere, weshalb auch letztere von nicht wenigen Naturforschern als Vorläufer der gefiederten Rückgratthiere aufgefaßt werden. Bezeichnend für die Vögel ist ihr Vermögen zu fliegen: mit ihm hängen die scharf ausgeprägten Eigentümlichkeiten der Gestalt und des inneren Baues aufs engste zusammen; aus ihm erklärt sich größtentheils die Umgestaltung, welche die Vögel im Gegensatze zu Säuge- und Kriechtieren erlangen mußten, um das zu werden, was sie sind.

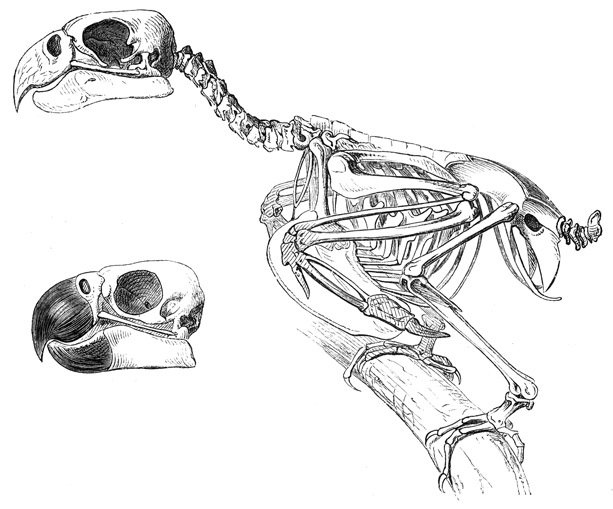

Geripp des Jako und Kopf des Gelbwangenkakadu.

Der Schädel ist stark gewölbt und wird aus verschiedenen Knochen zusammengesetzt, deren verbindende Nähte, in der Jugend deutlich sichtbar, im Alter so miteinander verwachsen, daß von der vormaligen Trennung keine Spur mehr übrig bleibt. Die kleinen, aber sehr verlängerten Knochen, welche das Gesicht bilden, bestehen aus zwei Oberkieferbeinen, dem Pflugschar- und Quadratbeine und den Verbindungsknochen sowie den Unterkiefern. Bemerkenswerth ist die Größe der Augenhöhlen und die Dünne der zwischenliegenden, zuweilen auch wohl durchbrochenen Wand, ebenso der einfache Gelenkknopf am Hinterhauptsloche, welcher größere Beweglichkeit des Schädels ermöglicht, als sie beim Kopfe des Säugethieres stattfinden kann. Die Halswirbel schwanken an Zahl zwischen neun und vierundzwanzig und zeichnen sich aus durch ihre Beweglichkeit, während die sechs bis zehn Rumpfwirbel und die neun bis siebzehn Lenden- oder Kreuzwirbel im Gegentheile sehr unbeweglich sind und oft miteinander verschmelzen. Im Gegensatze zu dem entsprechenden Theile der Säugetiere sind die Schwanzwirbel, deren Anzahl meist acht bis zehn beträgt, durch Verschmelzung jedoch herabgemindert werden kann, stets vollkommener ausgebildet als bei den Säugetieren, was sich namentlich an dem letzten, dem Träger der großen Steuerfedern, bemerklich macht; denn dieser Wirbel stellt sich als eine hohe, drei- oder vierseitige Knochenplatte dar. Die dünnen und breiten Rippen, deren Anzahl mit jener der Rückenwirbel im Einklange steht, gelenken an letzteren und durch besondere Knochenkörper am Brustbeine, tragen auch, mit Ausnahme der ersten und letzten, am hinteren Rande hakenförmige Fortsätze, welche sich auf dem oberen Rande der folgenden Unterrippen anlegen und zur Festigung des Brustkorbes wesentlich beitragen, dementsprechend auch bei den kräftigen Fliegern sehr entwickelt, bei den Läufern hingegen verkümmert sind oder gänzlich fehlen. Das Brustbein läßt sich mit einem großen Schilde vergleichen, auf dessen Mitte der Kamm aufgesetzt ist. Seine Größe und die Höhe des Kammes werden bedingt durch die sich hier ansetzenden gewaltigen Brustmuskeln, verändern sich also je nach der größeren oder geringeren Flugfähigkeit des Vogels. Bei allen Raubvögeln z. B. ist der Kamm sehr hoch und stark gebogen, bei den Kurzflüglern fehlt er gänzlich. Als besondere Eigenthümlichkeit desselben mag noch hervorgehoben werden, daß er bei einzelnen Vögeln inwendig hohl ist und dann einen Theil der Luftröhre aufnimmt. Das Becken unterscheidet sich von dem der Säugethiere hauptsächlich durch seine Verlängerung. Der Schultergürtel besteht aus dem langen, schmalen, jederseits neben der Wirbelsäule den Rippen aufliegenden Schulterblatte, welches sich vorn mit dem sogenannten Rabenbeine zur Bildung des Schultergelenkes verbindet, und den an ihrem vorderen Ende verschmolzenen Schlüsselbeinen, welche gemeinschaftlich das Gabelbein darstellen; der Flügel aus dem Oberarme, einem langen, luftgefüllten Röhrenknochen, der im Gegensatze zu den Säugethieren starken Elle und der verhältnismäßig schwachen Speiche, welche den Unterarmtheil bilden, zwei, höchstens drei Mittelhandknochen und drei Fingern: einem Daumen, welcher bei mehreren Vögeln einen wirklich krallenartigen, aber unter den Federn versteckten Nagel trägt und dann zwei Glieder hat, dem großen, zweigliederigen und dem mit ihm verwachsenen kleinen, eingliederigen Finger. Die Beine werden gebildet aus dem Ober- und dem Unterschenkel, dem Laufe und dem eigentlichen Fuße oder den Zehen. Am Unterschenkel zeigt sich das Wadenbein als ein verkümmerter, mit dem starken Schienbeine verwachsener Knochen; der Lauf besteht aus einem langen Röhrenknochen, an welchem die Zehen gelenken. Von den letzteren sind gewöhnlich drei nach vorn, eine nach hinten gerichtet; bei einzelnen Vögeln kehrt sich die hintere Zehe jedoch nach vorn, bei anderen verkümmert sie, bei anderen wendet sich eine Zehe, die äußere oder die innere, nach hinten, bei einzelnen endlich verkümmert der Fuß bis auf zwei außen sichtbare Zehen. Der Daumen besitzt in der Regel zwei, die erste Vorderzehe drei, die zweite vier, die äußere fünf Glieder.

Das ganze Geripp verknöchert ungemein schnell, und die Knochenmasse ist viel dichter und spröder, auch weißer als bei den Säugethieren. Besonders aber unterscheiden sich die Knochen der Vögel von denen der Säugethiere dadurch, daß sie luftführend sind. Das bei dem jungen Vogel vorhandene, sehr blutreiche Mark wird allmählich aufgesaugt, der Knochen also hohl und damit befähigt, Luft in sich aufzunehmen.

Unter den Muskeln stehen die Brustmuskeln, welche die Flügel bewegen, obenan. Sie erreichen hier einen Umfang wie bei keinem Wirbelthiere weiter. Ihnen gegenüber treten die Muskeln des Rückens auffallend zurück. Am Beine haben in der Regel nur der Ober- und der Unterschenkel kräftige Muskeln; denn bloß bei denjenigen Vögeln, deren Fänge bis zu den Zehen herab befiedert sind, erstrecken sich die Muskeln weiter nach unten bis gegen die Zehen hin, bei den übrigen sind sie am Lauftheile bereits sehnig geworden. Besonders entwickelt zeigen sich die Hals- und ebenso die Hautmuskeln, verkümmert die Gesichtsmuskeln.

Das Nervensystem kommt dem der Säugethiere sehr nah. Das Gehirn überwiegt an Masse noch das Rückenmark, ist jedoch schon einfacher gebildet, theilt sich in das große und kleine Hirn und zeigt beide Halbkugeln des ersteren, nicht aber die Windungen, welche das Hirn der Säugethiere so auszeichnen. Das verlängerte Mark ist beträchtlich groß, das Rückenmark in der Röhre der Halswirbel rundlich und gleich dick, in der Röhre der Brustwirbel breiter und dicker, in den Kreuzwirbeln wieder dünner. Die Nerven verhalten sich in ihrem Verlaufe ungefähr ebenso wie die der Säugethiere.

Alle Sinneswerkzeuge sind vorhanden und wohl entwickelt, einzelne zwar vereinfacht, nicht aber verkümmert. Das Auge steht obenan, ebensowohl wegen seiner verhältnismäßig sehr beträchtlichen Größe wie seiner inneren Bildung. Gestalt und Größe sind sehr verschieden: alle fernsichtigen und alle nächtlichen Vögel z. B. haben sehr große, die übrigen kleinere Augen. Dem Vogelauge eigenthümlich sind: der sogenannte Knochenring, gebildet aus zwölf bis dreißig vierseitigen, dünnen Knochenplatten, welche sich mit ihren Rändern dachziegelartig übereinander schieben, hinsichtlich ihrer Größe, Stärke und Form aber vielfach abweichen, sowie der Fächer oder Kamm, eine dicht gefaltete, gefäßreiche, mit schwarzem Farbstoffe überzogene Haut, welche im Grunde des Glaskörpers auf der Eintrittsstelle des Sehnerven liegt und oft bis zur Linse reicht. Beide, Ring und Fächer, ermöglichen wahrscheinlich, daß der Vogel nach Belieben fern- oder kurzsichtig sein kann, bedingen jedenfalls die außerordentliche innere Beweglichkeit des Auges. Neben den beiden Augenlidern, welche stets vorhanden sind, besitzen die Vögel noch ein drittes, halbdurchsichtiges, die sogenannte Nickhaut, welche im vorderen Augenwinkel liegt, seitwärts vorgezogen werden kann und bei sehr grellem Lichte sich nützlich erweisen mag. Die Regenbogenhaut ändert in ihrer Färbung nach Art, Alter und Geschlecht ab. Bei den meisten Vögeln sieht sie braun aus; von dieser Farbe durchläuft sie alle Schattirungen bis zu Roth und Hellgelb oder Silbergrau und ebenso vom Silbergrau zu Hellgrau und Blau. Einige Vögel haben ein lebhaft grünes, andere ein bläulichschwarzes Auge. Ein äußeres Ohr ist nicht vorhanden. Die großen Ohröffnungen liegen seitwärts am hinteren Theile des Kopfes und sind bei den meisten Vögeln mit strahligen Federn umgeben oder bedeckt, welche die Schallwellen nicht abhalten. Bei den Eulen wird die Muschel durch eine häutige, höchst bewegliche, aufklapp- und verschließbare Falte ersetzt. Das Paukenfell liegt nahe am Eingange; der Gehörgang ist kurz und häutig, die Paukenhöhle geräumig. Anstatt der drei Gehörknöchelchen der Säugethiere ist nur ein einziger, vieleckiger Knochen vorhanden, welcher mit dem Hammer einige Aehnlichkeit hat und gleichzeitig Steigbügel und Amboß ersetzen muß. Die Geruchswerkzeuge stehen denen der Säugethiere entschieden nach. Eine äußere Nase und große Nasenhöhlen fehlen. Die Nasenlöcher, am Oberkiefer gewöhnlich nahe der Wurzel des Schnabels liegend, öffnen sich als rundliche Löcher oder Spalten, ausnahmsweise auch in längeren Hornröhren und sind entweder nackt oder mit Haut oder mit borstenartigen Federn bedeckt. Innen theilt sich die Nase in zwei Höhlen, in denen je drei häutige, knorpelige oder knöcherne Muscheln liegen, und auf deren sie überziehenden Schleimhaut der Riechnerv sich ausbreitet. Einen feinen Geschmackssinn scheinen nur wenige Vögel zu besitzen, da die Zunge bloß bei einzelnen so gebildet ist, daß wir auf ihre Fähigkeit zum Schmecken schließen dürfen. Bei den meisten ist sie im Gegentheile mehr oder weniger verkümmert, entweder verkürzt und verkleinert, oder mit einer hornartigen Haut überzogen, bei wenigen lang und fleischig. Mehr als zum Schmecken mag sie im allgemeinen zum Tasten benutzt werden, und ebenso kann sie zum Anspießen oder Ergreifen der Nahrung dienen. Der Sinn des Gefühles, möge er nun als Empfindungs- oder als Tastvermögen aufgefaßt werden, scheint hoch entwickelt zu sein; denn die äußere Haut ist reich an Nerven, und der so oft tastfähigen Zunge kommt auch der mit weicher Haut überzogene Schnabel noch zu Hülfe.

Sehr vollkommen sind die Organe des Blutumlaufes und der Athmung. Die Vögel besitzen ein Herz mit zwei Kammern und zwei Vorkammern, welches in seiner Bildung dem der Säugethiere sehr ähnelt, verhältnismäßig aber muskelkräftiger ist. Zu beiden Seiten desselben liegen die Lungen und seitlich der Spitze des Herzens die beiden Leberlappen. Die Lungen sind mit den Rippen verwachsen und erstrecken sich weiter nach unten als bei den Säugethieren, wie denn überhaupt eine scharfe Scheidung zwischen Brust und Bauchhöhle nicht stattfindet. Außer den Lungen füllen die Vögel noch mehrere Säcke und Zellen, welche im ganzen Körper liegen, mit der eingeathmeten Luft an, indem diese aus den Lungen in die Brustfellsäcke eindringt und sich dann von hier aus weiter im Körper verbreitet, ja sogar den größten Theil der Knochen, entweder die Röhren, oder die außerdem vorhandenen Zellen, erfüllt. Die Luftröhre besteht aus knöchernen, durch Haut verbundenen Ringen und besitzt einen oberen und unteren Kehlkopf. Ersterer liegt hinter der Zunge, ist fast dreieckig und hat keinen Kehldeckel; seine Stimmritze wird von nervenreichen Wärzchen umgeben und an den Rändern mit einer weichen, muskeligen Haut bekleidet, welche vollkommene Schließung des Kehlkopfes ermöglicht. Der untere Kehlkopf liegt am Ende der Luftröhre vor der Theilung in die Aeste und ist eigentlich nur eine Vergrößerung des letzten Luftröhrenringes. Ein Steg in der Mitte, gebildet durch Verdoppelung der inneren Haut der Luftröhre, theilt ihn in zwei Spalten oder Ritzen, deren Ränder beim Ausströmen der Luft in Schwingungen gesetzt werden, also zur Erzeugung der Stimme dienen. An jeder Seite des unteren Kehlkopfes liegen Muskeln, einer bis fünf an der Zahl, welche jenem, dem eigentlichen Stimmwerkzeuge, vielseitige Beweglichkeit ermöglichen. Bei wenigen Vögeln fehlen diese Muskeln gänzlich, bei anderen, zu denen die meisten Singvögel zählen, sind fünf Paare vorhanden. Zu beiden Seiten der Luftröhre verlaufen außerdem lange Muskeln, welche am unteren Kehlkopfe beginnen, bei einzelnen bis zu den Ohren aufsteigen und durch ihre Thätigkeit Verkürzungen oder Verlängerungen der Luftröhre bewirken können. Höchst eigenthümlich ist der Verlauf der letzteren bei manchen Vögeln; denn nicht immer senkt sie sich vom unteren Ende des Halses unmittelbar in das Innere des Brustkorbes, tritt vielmehr, wie bereits bemerkt, bei einzelnen vorher erst in den Kamm des Brustbeines ein oder bildet auf den äußeren Brustmuskeln eine mehr oder weniger tiefe Schlinge, kehrt nach oben zurück und senkt sich nun erst in das Innere des Brustkorbes.

Die Verdauungswerkzeuge der Vögel unterscheiden sich von denen der Säugethiere schon deshalb wesentlich, weil jene keine Zähne haben und alle Bissen ganz verschlucken. Speicheldrüsen sind vorhanden; eine wirkliche Durchspeichelung in der Mundhöhle aber findet kaum statt, weil der Bissen vor dem Verschlingen nicht gekaut wird. Bei vielen Vögeln gelangt er zunächst in eine Ausbuchtung der Speiseröhre, welche man Kropf nennt, und wird hier vorläufig aufbewahrt und vorverdaut; bei anderen kommt er unmittelbar in den Vormagen, eine Erweiterung der unteren Speiseröhre, welche reich an Drüsen und stets dünner als der eigentliche Magen ist, keinem Vogel fehlt und bei denjenigen Arten am größten ist, welche keinen Kropf besitzen. Der Magen kann sehr verschieden gebildet sein. Bei denen, welche vorzugsweise oder ausschließlich von anderen Thieren leben, ist er gewöhnlich dünnhäutig; bei denen, welche sich von Pflanzenstoffen nähren, sehr starkmuskelig und innen mit einer harten, gefalteten Haut ausgekleidet, welche wirklich die Stelle eines Reibers vertritt und, von den kräftigen Muskeln bewegt, die Speisen, denen Sandkörner und Kieselchen beigemischt werden, zerkleinert und zermalmt. Im Darmschlauche fehlt der Dickdarm, ist wenigstens nur beim Strauß sozusagen angedeutet. Der Mastdarm erweitert sich gegen sein Ende zur sogenannten Kloake, in welche die beiden Harnleiter, die Samengänge und die Eileiter münden. Die Milz ist verhältnismäßig klein, die Bauchspeicheldrüse groß, die hartkörnige, in mehrere Lappen getheilte Leber ansehnlich, ebenso die Gallenblase, die Niere endlich lang, breit und gelappt.

Einige Vögel besitzen eine deutliche Ruthe, alle, wie selbstverständlich, Hoden und Samengänge. Erstere liegen in der Bauchhöhle am oberen Theile der Nieren, schwellen während der Paarungszeit außerordentlich an und schrumpfen nach ihr auf kleine, kaum bemerkbare Kügelchen zusammen; letztere laufen, stark geschlängelt, vor den Nieren neben den Harnleitern herab, erweitern sich und bilden vor ihrer Mündung eine kleine Blase. Der traubenförmige Eierstock liegt am oberen Ende der Niere und besteht aus vielen rundlichen Körperchen, den Dottern, deren Anzahl sich ungefähr zwischen hundert und fünfhundert bewegt. Der Eileiter ist ein langer, darmförmiger Schlauch mit zwei Mündungen, von denen eine in die Bauchhöhle, die andere in die Kloake sich öffnet.

Die Haut der Vögel hat hinsichtlich ihrer Bildung im wesentlichen mit jener der Säugethiere Aehnlichkeit. Auch sie besteht aus drei Lagen: der Oberhaut, dem Schleimnetze und der Lederhaut. Erstere ist dünn und faltenreich, verdickt sich aber an den Fußwurzeln und Zehen zu hornigen Schuppen und wandelt sich auch am Schnabel in ähnlicher Weise um; die Lederhaut ist verschieden dick, bei einzelnen Vögeln sehr dünn, bei anderen stark und hart, stets gefäß- und nervenreich und nach innen zu oft mit einer dichten Fettschicht bedeckt. Die Federn entwickeln sich in Taschen der Haut, welche ursprünglich gefäßreiche, an der Oberhaut liegende Wärzchen waren, jedoch allmählich in Einsenkungen der Lederhaut aufgenommen wurden. Die Wärzchen haben, nach Carus, auf ihrer vorderen Fläche eine tiefe Furche, von welcher rechts und links seichtere Furchen abgehen, welche, wiederum mit kleinen seitlichen Furchen verbunden, um die Tasche herumziehen und auf der hinteren Fläche derselben flach auslaufen. Die Oberhaut, welche die Tasche mit allen ihren Unebenheiten bedeckt, wuchert vom Grunde aus und verhornt; der verhornte Theil wird nach außen geschoben und stellt die Feder dar. Diese entspricht hinsichtlich ihrer Form den Furchen der Tasche: der Schaft oder Kiel der tieferen vorderen, der Bart den beiden seitlichen. Gegen Ende des Wachsthums der Feder schwinden die Furchen; der Schaft schließt sich zu einem dünnwandigen Rohre, und die in dieses hinein verlängerte Warze vertrocknet. Somit stellen sich die Federn als Erzeugnisse der Oberhaut dar. Sie sind ähnliche Gebilde wie Haare, Stacheln oder Schuppen der Säugethiere, bei den verschiedenen Vögeln aber vielfachen Veränderungen unterworfen und auch an den verschiedenen Theilen des Vogels selbst abweichend gebildet. Man unterscheidet den Stamm, die Fahne oder den Bart, am Stamme die Spule und den Schaft. Ersterer ist der untere, in der Haut steckende Theil der Feder, ein rundes, hohles, durchsichtiges Gebilde, welches nach oben hin vierkantig wird und mit zeitigem Marke sich füllt, während es in der Mitte die oben und unten angewachsene Seele, eine Reihe dütenförmiger, ineinander steckender Zellen enthält, welche die Nahrung zuführen. Der obere Theil des Schaftes ist gewölbt und ebenfalls mit glatter, horniger Masse bedeckt, der untere durch eine Längsrinne getheilt und minder glatt. Am Schafte stehen zweizeilig die den Bart bildenden Strahlen, dünne Hornplättchen, welche schief von innen nach außen am Schafte befestigt sind und an deren oberen Kante sich zweizeilig die Fasern ansetzen; letztere tragen fast in gleicher Weise angereihte und gebildete Häkchen, welche den innigen Zusammenhang der Federn vermitteln. Unter diesen selbst unterscheidet man Außen- und Flaumfedern oder Dunen. Erstere werden in Körper-, Schwung-, Steuer- und Deckfedern, die Schwungfedern in Hand-, Arm- und Schulterschwingen eingetheilt. Am Handtheile des Flügels stehen gewöhnlich zehn Handschwingen oder Schwungfedern erster Ordnung, während die Anzahl der Armschwingen oder Schwungfedern zweiter Ordnung schwankend ist; der Schwanz wird in der Regel aus zwölf, selten aus weniger, öfter aus mehr Steuerfedern gebildet. Von der Wurzel vieler Außenfedern zweigt sich oft eine Nebenfeder, der Afterschaft ab, welcher meist sehr klein bleibt, bei dem Emu aber dieselbe Länge und eine ganz ähnliche Entwickelung wie die Hauptfeder erlangt. Alle Außenfedern stehen nicht überall gleich dicht, sind vielmehr in gewisser Weise nach Fluren geordnet, so daß eigentlich der größte Theil des Leibes nackt und die Befiederung nur auf schmale, reihenartige, bei den verschiedenen Vögeln auch verschieden verlaufende Streifen beschränkt ist. Diejenigen Vögel, welche ein gleichmäßig dichtes Federkleid tragen, sind zum Fliegen unfähig. Die Körperfedern liegen dachziegelartig, die Schwung- und Steuerfedern fächerförmig übereinander; die Deckfedern legen sich von oben nach unten über die Schwung- und Steuerfedern und werden demgemäß als Hand-, Ober- und Unterflügel- oder Schwanzdeckfedern unterschieden. Bei den Dunen ist die Fahne weitstrahliger, lockerer und biegsamer, der Verband der Häkchen mehr oder weniger aufgehoben und das ganze Gefüge dadurch ein anderes geworden. Auch mit den verschiedenen Farben, welche an den Federn haften, steht Verschiedenheit der Bildung im Einklange: eine und dieselbe Feder, welche verschiedene Farben zeigt, kann auch verschieden gebildet sein, da ihre Pracht weit weniger auf den an ihr haftenden Farbstoffen, als vielmehr auf Strahlenbrechung beruht. Ausbleichen der Federn kommt häufig, Nachdunkeln seltener vor; Weißlinge sind daher nicht ungewöhnliche Erscheinungen und werden bei den verschiedenartigsten Vögeln beobachtet.

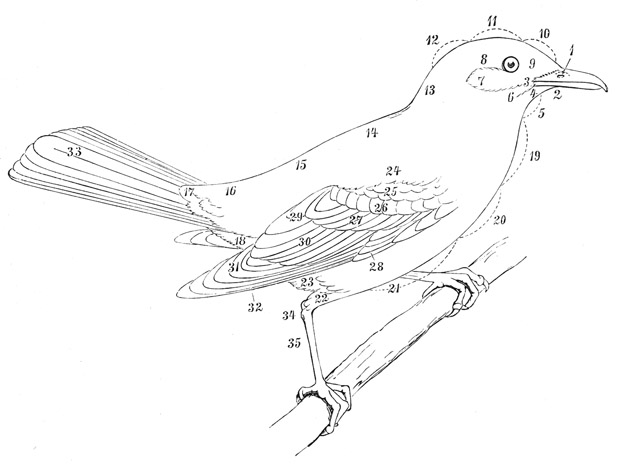

Wissenschaftliche Bezeichnung der hauptsächlichsten Außentheile des Vogelleibes.

1 Nasenlöcher, 2 Kinn, 3 Schnabelspaltwinkel, 4 Backe, 5 Kehle, 6 7 8 9 Unterkiefer-, Ohr-, Schläfen- und Zügelgegend, 10 Stirne, 11 Scheitel, 12 Hinterkopf, 13 Nacken, 14 15 Ober- und Unterrücken, 16 Bürzel, 17 18 Ober- und Unterschwanzdeckfedern, 19 Gurgel, 20 21 Ober- und Unterbrust, 22 Unterschenkel, 23 Bauch, 24 Schulter, 25 26 27 kleine, mittlere und große Oberflügeldeckfedern, 28 Bugfedern, 29 30 31 Achsel-, Arm- und Handschwingen oder Schwungfedern dritter, zweiter und erster Ordnung, 32 After, 33 Steuer- oder Schwanzfedern, 34 Ferse, 35 Lauf.

Für die Bestimmung der Vögel ist es von Wichtigkeit, die übliche Benennung der verschiedenen Federn und aller Theile des Vogelleibes überhaupt genau zu kennen; vorstehende Abbildung mag daher zu allgemeinem Verständnisse dienen.

Keine Klasse hat einen so regen Stoffwechsel, keine andere so warmes Blut wie die der Vögel. Eins geht aus dem anderen hervor: die gesteigerte Athmung ist es, welche den Vögeln ihre erhöhte Thätigkeit und Kraft verleiht. Sie athmen ungleich mehr als andere Thiere; denn die Luft kommt nicht bloß chemisch verbunden, sondern noch unverändert überall in ihrem Leibe zur Geltung und Bedeutung, da, wie bereits bemerkt, nicht allein die Lungen, sondern auch die Luftsäcke, die Knochenhöhlen und Knochenzellen, zuweilen sogar noch besondere Hautzellen mit ihr angefüllt werden. Das Blut wird reichlicher mit Sauerstoff versorgt als bei den übrigen Thieren; der Verbrennungshergang ist beschleunigter und bedeutender, seine reizende Eigenschaft größer, der ganze Kreislauf rascher und schneller: man hat gefunden, daß die Schlag- und Blutadern verhältnismäßig stärker sind, das Blut röther ist und mehr Blutkügelchen als das der übrigen Wirbelthiere enthält. Hiermit steht die unübertroffene Regsamkeit in engster Verbindung, und der durch sie nothwendig bedingte Kräfteverbrauch hat selbstverständlich wiederum lebhaftere Verdauung zur Folge.

Man darf behaupten, daß der Vogel verhältnismäßig mehr verzehrt als jedes andere Geschöpf. Nicht wenige fressen beinahe ebenso lange, als sie wach sind, die Kerfjäger so viel, daß die tägliche Nahrungsmenge an Gewicht ihre eigene Körperschwere zwei- bis dreimal übersteigt. Bei den Fleischfressern gestaltet sich das Verhältnis günstiger; denn sie bedürfen kaum ein Sechstheil ihres Körpergewichts an Nahrung, und alle Pflanzenfresser brauchen wohl nicht mehr als sie; trotzdem würden wir auch sie als Fresser bezeichnen müssen, wenn wir sie mit Säugethieren vergleichen wollten. Die Nahrung wird entweder unmittelbar in den Vormagen oder in den Kropf eingeführt und hier vorverdaut, im Magen aber vollends zersetzt oder förmlich wie zwischen Mahlsteinen zerkleinert. Manche Vögel füllen sich beim Fressen die Speiseröhre bis zum Schlunde mit Nahrung an, andere den Kropf so, daß er kugelig am Halse hervortritt. Raubvögel verdauen noch alte Knochen, größere Körnerfresser verarbeiten sogar verschlungene Eisenstücke derartig, daß ihre frühere Form wesentlich verändert wird. Unverdauliche Stoffe liegen bei einzelnen wochenlang im Magen, bevor sie abgehen, während sie von anderen in zusammengeballten Kugeln, sogenannten Gewöllen, wieder ausgespieen werden. Für alle Vögel, welche zeitweilig Gewölle bilden, ist Aufnahme unverdaulicher Stoffe nothwendige Bedingung zu ihrem Gedeihen: sie verkümmern und gehen nicht selten ein, wenn sie gezwungen werden, auf solche Stoffe gänzlich zu verzichten, leiden auch wohl unter Wucherungen der inneren Magenhaut und werfen diese von Zeit zu Zeit anstatt der Gewölle aus. Trotz des regen Stoffwechsels sammelt sich bei reichlicher Nahrung unter der Haut und zwischen den Eingeweiden sehr viel Fett an; mehrere Hungertage nacheinander verbrennen dasselbe aber auch vollständig wieder. Dennoch ertragen die Vögel Hunger länger als die Säugethiere.

Auch die willkürlichen Bewegungen der Vögel geschehen rascher und sind ausdauernder, ihre Muskeln in der That dichter und fester, reizbarer und ihre Zusammenziehungen kräftiger als bei den übrigen Thieren. Ueber den Flug, die ausgezeichnetste Bewegung, habe ich (Bd. 1, S. 11) schon einige Worte gesagt und möchte an sie erinnern, weil das nachfolgende damit in Verbindung steht. Alle übrigen Thiere, welche fähig sind, sich in der Luft zu bewegen, flattern oder schwirren: die Vögel fliegen. Dies danken sie der Bildung ihrer Fittige. Alle Federn derselben liegen dachziegelartig übereinander und sind gebogen, wodurch der Flügel eine muldenartige Ausbuchtung nach oben erhält. Werden die Schwingen emporgehoben, so lockert sich die Verbindung der einzelnen Schwungfedern, und die Luft kann zwischen den Federn durchstreichen; beim Niederdrücken hingegen schließen sich die Fahnen innig an einander an und setzen der Luft einen bedeutenden Widerstand entgegen: der Vogel muß sich also bei jedem Flügelschlage erheben, und da nun der Flügelschlag von vorn nach hinten und oben nach unten geschieht, findet gleichzeitig Vorwärtsbewegung statt. Der Schwanz dient als Steuer, wird beim Emporsteigen etwas gehoben, beim Herabsteigen niedergebogen, bei Wendungen gedreht. Selbstverständlich ist, daß die Flügelschläge der vollendeten Flieger bald rascher, bald langsamer erfolgen, bald gänzlich unterbrochen werden, daß die Flügel mehr oder weniger gewendet werden, und der vordere Rand demnach bald höher, bald niederer zu stehen kommt, je nachdem der Vogel schneller oder gemächlicher auf- und vorwärts fliegen, schweben oder kreisen will, und ebenso, daß die Fittige eingezogen werden, wenn sich derselbe aus bedeutenden Höhen jäh zum Boden hinabzustürzen beabsichtigt. Die Wölbung der Flügel bedingt auch, daß er zum Fluge Gegenwind bedarf; denn der von vorn kommende Luftzug füllt ihm die Schwingen und hebt ihn, während Rückwind ihm die Federn lockert und die Flügel herabdrückt, die Bewegung überhaupt beeinträchtigt. Die bezügliche Schnelligkeit und die Art und Weise des Fluges selbst steht mit der Gestaltung der Flügel und der Beschaffenheit des Gefieders im innigsten Einklänge. Lange, schmale, scharf zugespitzte, hartfederige Flügel und kurzes Gefieder befähigen zu raschem, kurze, breite, stumpfe Flügel und lockeres Gefieder umgekehrt nur zu langsamem Fluge; ein verhältnismäßig langer und breiter Schwanz macht jähe Wendungen möglich, große, abgerundete und breite Flügel erleichtern längeres Schweben etc. Hinsichtlich der bezüglichen Schnelligkeit des Fluges habe ich bereits gesagt, daß sie die jedes anderen Thieres übertrifft; bezüglich der Ausdauer mag bemerkt sein, daß der Vogel hierin hinter keinem Thiere zurücksteht, daß er für uns unbegreifliches leistet und im Verlaufe weniger Tage viele tausende von Kilometern zurücklegen, binnen wenigen Stunden ein breites Meer überfliegen kann. Zugvögel fliegen tagelang ohne wesentliche Unterbrechung, Schwebevögel spielen stundenlang in der Luft, und nur sehr ungünstige Verhältnisse entkräften einzelne schließlich wirklich. Bewunderungswürdig ist, daß der Vogel in den verschiedensten Höhen, in denen doch die Dichtigkeit der Luft auch verschiedenen Kraftaufwand bedingen muß, anscheinend mit derselben Leichtigkeit fliegt. Als sich Humboldt in der Nähe des Gipfels vom Chimborasso befand, sah er in unermeßbarer Höhe über sich noch einen Kondor schweben, so hoch, daß er nur als kleines Pünktchen erschien; der Vogel flog anscheinend mit derselben Leichtigkeit wie in der Tiefe. Daß dies nicht immer der Fall ist, hat man durch Versuche feststellen können: Tauben, welche Luftfahrer frei ließen, flogen in bedeutenden Höhen weit unsicherer als in tieferen Schichten.

In der Regel sind die guten Flieger zum Gehen mehr oder weniger unfähig; indessen gibt es auch unter ihnen einige, welche sich laufend mit Leichtigkeit bewegen. Der Gang selbst ist vielfach verschieden; es gibt Renner, Traber, Läufer, Springer, Schreiter, Gänger und endlich ungeschickte Watschler oder Rutscher unter den Vögeln. Von dem Gange des Menschen, welcher wie sie auf zwei Füßen einherschreitet, weicht ihr Lauf merklich ab. Mit Ausnahme weniger Schwimmvögel, welche nur rutschend sich bewegen, gehen alle Vögel auf den Zehen, diejenigen, bei denen der Schwerpunkt in die Mitte des Körpers fällt, am besten, wenn auch nicht am raschesten, die hochbeinigen gut, jedoch mit gemessenen Schritten, die kurzbeinigen schlecht, gewöhnlich hüpfend, diejenigen mit mittelhohen Beinen sehr schnell und mehr rennend als laufend. Alle, welche sich steil tragen, bewegen sich schwerfällig und ungeschickt, diejenigen, bei denen die Beine ebenfalls weit hinten am Körper eingelenkt sind, welche aber den Vordertheil desselben herabbiegen, kaum leichter, weil bei ihnen jeder Schritt auch eine merkliche Wendung des Vorderkörpers nothwendig macht. Einige vortreffliche Flieger können gar nicht mehr gehen, einige ausgezeichnete Taucher bloß rutschend und kriechend sich fördern. Bei sehr eiligem Laufe nehmen viele ihre Flügel zu Hülfe.

Nicht wenige Mitglieder der Klasse bewegen sich im Wasser mit Behendigkeit, führen schwimmend die meisten Handlungen aus, fördern sich rudernd auf der Oberfläche weiter und tauchen in dessen Tiefe hinab. Jeder Vogel schwimmt, wenn er auf das Wasser geworfen wird; die Schwimmfähigkeit beschränkt sich auch nicht ausschließlich auf die eigentlichen Schwimmer. Bei diesen, wie bei allen im Wasser lebenden Vögeln überhaupt, stehen die Federn dichter als bei den übrigen, werden auch beständig reichlich eingefettet und sind so vortrefflich geeignet, die Nässe abzuhalten. Der auf der Oberfläche des Wassers fortschwimmende Vogel erhält sich ohne irgend welche Anstrengung in seiner Lage, und jeder Ruderschlag hat bei ihm einzig und allein Fortbewegung des Körpers zur Folge. Zum Schwimmen benutzt er gewöhnlich nur die Füße, welche er zusammengefaltet vorwärts zieht, ausbreitet und dann mit voller Kraft gegen das Wasser drückt, bei ruhigem Schwimmen einen nach dem anderen, bei raschem meist beide zugleich. Um zu steuern, legt er ein Bein mit ausgebreiteten Zehen nach hinten und rudert mit dem zweiten. Mit dem Schwimmen ist oft Tauchfähigkeit verbunden. Einige Vögel schwimmen unter der Oberfläche des Wassers schneller als auf ihr und wetteifern mit den Fischen; andere sind nur dann im Stande zu tauchen, wenn sie sich aus einer gewissen Höhe herab auf das Wasser stürzen. Beide Fähigkeiten sind bedeutsam für die Lebensweise. Diejenigen, welche von der Oberfläche des Wassers aus mit einem mehr oder weniger sichtbaren Sprunge in das Wasser tauchen, werden Schwimm- oder Sprungtaucher, jene, welche sich aus der Luft herab in die Wellen stürzen, Stoßtaucher genannt. Die Schwimmtaucher sind Meister, die Stoßtaucher eigentlich nur Stümper in ihrer Kunst: jene können ohne weiteres in die Tiefe hinab tauchen und längere Zeit in ihr verweilen, diese zwängen sich nur durch die Macht des Stoßes unter die Oberfläche und werden gewiß gegen ihren Willen wieder emporgeschleudert; jene suchen unter Wasser nach Beute, diese sind bestrebt eine bereits erkundete wegzunehmen. Kurze Flügel ermöglichen das Schwimmtauchen, lange sind zum Stoßtauchen unerläßlich, weil hier das Fliegen Hauptsache, das Tauchen Nebensache geworden ist. Nur eine einzige Vogelfamilie, die der Sturmtaucher, vereinigt in gewissem Sinne beide Fertigkeiten. Bei den Schwimmtauchern werden die Füße und der Schwanz gebraucht, bei den Stoßtauchern hauptsächlich die Flügel, bei einzelnen der ersteren, bei den Flossentauchern namentlich, Füße, Schwanz und Flügel. Die Tiefe, bis zu welcher einzelne unter das Wasser tauchen, die Richtung und Schnelligkeit, in welcher sie sich hier bewegen, die Zeit, welche sie unter der Oberfläche zubringen, sind außerordentlich verschieden. Eiderenten sollen, wie schon früher bemerkt wurde, bis sieben Minuten verweilen und, laut Holboell, bis in eine Tiefe von einhundertundzwanzig Meter hinabsteigen können; die Mehrzahl besucht so bedeutende Tiefen sicherlich nicht, erscheint auch schon nach höchstens drei Minuten an der Oberfläche, um Luft zu schöpfen. Einige Vögel, welche nicht zu den Schwimmern zählen, sind nicht bloß fähig, zu schwimmen und zu tauchen, sondern auch auf dem Grunde des Wassers umherzulaufen.

Noch eine Fertigkeit ist den Vögeln eigen: viele von ihnen klettern und zwar ganz vorzüglich. Hierzu benutzen sie vorzugsweise die Füße, nebenbei aber auch den Schnabel und den Schwanz, bedingungsweise sogar die Flügel. Die unvollkommenste Art zu klettern ist die, welche die Papageien ausüben, wenn sie mit dem Schnabel einen höher stehenden Zweig ergreifen, an ihm sich festhalten und den Körper nachziehen, die vollkommenste die, welche wir von den Spechten beobachten können, bei denen nur noch die Füße und der Schwanz in Frage kommen. Einige flattern mehr in die Höhe, als sie klettern, indem sie bei jeder Aufwärtsbewegung die Flügel lüften und wieder anziehen, somit eigentlich emporfliegen und sich dann erst wieder festhängen: in dieser Weise verfährt der Mauerläufer, während die Spechte sich hüpfend vorwärts bewegen, ohne die Flügel merklich zu lüften. Fast alle Kletterer steigen nur von unten nach oben oder auf der oberen Seite der Aeste fort; einzelne aber sind wirklich im Stande, kopfunterst am Stamme herabzulaufen und andere an der unteren Seite der Aeste hinzugehen.

Eine ausgezeichnete Begabung der Vögel bekundet sich in ihrer lauten, vollen und reinen Stimme. Zwar gibt es viele unter ihnen, welche wenig Töne oder bloß unangenehm kreischende und gellende Laute vernehmen lassen; die Mehrzahl aber hat eine ungemein biegsame und klangreiche Stimme: wirklich stumme Vögel kennt man nicht. Die Stimme ermöglicht reichhaltige Sprache und anmuthigen Gesang. Jede eingehendere Beobachtung lehrt, daß die Vögel für verschiedene Empfindungen, Eindrücke und Begriffe besondere Laute ausstoßen, denen man ohne Uebertreibung die Bedeutung von Worten zusprechen darf, da sich die Thiere nicht allein unter sich verständigen, sondern selbst der aufmerksame Beobachter sie verstehen lernt. Sie locken oder rufen, geben ihre Freude und Liebe kund, fordern sich gegenseitig zum Kampfe heraus oder zu Schutz und Trutz auf, warnen vor Feinden und anderweitiger Gefahr und tauschen überhaupt die verschiedensten Mittheilungen aus. Und nicht bloß die Arten unter sich wissen sich zu verständigen, sondern Bevorzugte auch zu minder Begabten zu reden. Auf die Mahnung größerer Sumpfvögel achtet das kleinere Strandgesindel, eine Krähe warnt Staare und anderes Feldgeflügel, auf den Angstruf einer Amsel lauscht der ganze Wald. Besonders vorsichtige Vögel schwingen sich zu Wächtern der Gesammtheit auf, und ihre Aeußerungen werden von anderen wohl beherzigt. Während der Zeit der Liebe unterhalten sich die Vögel, schwatzend und kosend, oft in allerliebster Weise, und ebenso spricht die Mutter zärtlich zu ihren Kindern. Einzelne wirken gemeinschaftlich in regelrechter Weise am Hervorbringen bestimmter Sätze, indem sie sich gegenseitig antworten; andere geben ihren Gefühlen Worte, unbekümmert darum, ob sie Verständnis finden oder nicht. Zu ihnen gehören die Singvögel, die Lieblinge der Schöpfung, wie man sie wohl nennen darf, diejenigen Mitglieder der Klasse, welche dieser unsere volle Liebe erworben haben. So lange es sich um reine Unterhaltung handelt, stehen sich beide Geschlechter in ihrer Sprachfertigkeit ungefähr gleich; der Gesang aber ist eine Bevorzugung des männlichen Geschlechtes, denn höchst selten nur lernt es ein Weibchen, einige Strophen abzusingen. Bei allen eigentlichen Sängern sind die Muskeln am unteren Kehlkopfe im wesentlichen gleichartig entwickelt; ihre Sangesfertigkeit aber ist dennoch höchst verschieden. Jede einzelne Art hat ihre eigenthümlichen Töne und einen gewissen Umfang der Stimme; jede verbindet die Töne in besonderer Weise zu Strophen, welche sich durch größere oder geringere Fülle, Rundung und Stärke der Töne leicht von ähnlichen unterscheiden lassen; das Lied bewegt sich bei einzelnen in wenigen Tönen, während andere Oktaven beherrschen. Werden die Gesangstheile oder Strophen scharf und bestimmt vorgetragen und deutlich abgesetzt, so nennen wir das Lied Schlag, während wir von Gesang reden, wenn die Töne zwar fortwährend wechseln, sich jedoch nicht zu einer Strophe gestalten. Die Nachtigall oder der Edelfink schlagen, die Lerche oder der Stieglitz singen. Jeder Singvogel weiß übrigens Abwechselung in sein Lied zu bringen, und gerade deshalb wirkt es so mächtig auf uns. Auch die Gegend trägt zur Aenderung das ihrige mit bei; denn dieselben Arten singen im Gebirge anders als in der Ebene, wenn sich auch das Wie nur von einem Kenner herausfühlen lassen will. Ein guter Schläger oder Sänger in einer gewissen Gegend kann tüchtige Schüler bilden, ein schlechter aber auch gute verderben: die jüngeren Vögel lernen von den älteren ihrer Art, nehmen aber leider lieber das Mangelhafte als das Vollendetere an. Einzelne begnügen sich nicht mit dem ihnen ursprünglich eigenen Liede, sondern mischen ihm einzelne Töne oder Strophen anderer Vögel oder sogar ihnen auffallende Klänge und Geräusche ein. Sie nennen wir Spottvögel, obwohl wir ihnen mit dieser Bezeichnung Unrecht thun. Singvögel im eigentlichen Sinne des Wortes, also solche, welche nicht bloß die Singmuskeln am unteren Kehlkopfe haben, sondern auch wirklich singen, gibt es in allen Ländern der Erde, jedoch vorzugsweise in denen der gemäßigten Gürtel.

Schon vorhin wurde angedeutet, daß keine Sinnesfähigkeit der Vögel verkümmert ist. Dieser Schluß läßt sich aus der einfachen Betrachtung des Sinneswerkzeuges ziehen, erhält aber doch erst durch Beobachtung seine Bestätigung. Alle Vögel sehen und hören sehr scharf, einzelne besitzen ziemlich feinen Geruch, andere, wenn auch beschränkten Geschmack und alle wiederum feines Gefühl, wenigstens soweit es sich um das Empfindungsvermögen handelt. Die leichte, äußere und innere Beweglichkeit des Auges gestattet dem Vogel, ein sehr weites Gesichtsfeld zu beherrschen und innerhalb desselben einen Gegenstand mit für uns überraschender Schärfe wahrzunehmen. Raubvögel unterscheiden kleine Säugethiere, Kerfjäger fliegende oder sitzende Kerbthiere auf erstaunliche Entfernung. Ihr Auge bewegt sich fortwährend, weil der Brennpunkt für jede Entfernung besonders eingestellt werden muß. Hiervon kann man sich durch einen einfachen Versuch überzeugen. Nähert man die Hand dem Auge eines Raubvogels, beispielsweise dem eines Königsgeiers, dessen lichtfarbige Regenbogenhaut die Beobachtung erleichtert, und merkt man auf die Größe des Sternes, so wird man sehen müssen, daß diese sich beständig in demselben Maße verengert und erweitert, als man die Hand entfernt oder nähert. Nur hierdurch wird es erklärlich, daß diese Vögel, wenn sie hunderte von Metern über dem Erdboden schweben, kleinere Gegenstände wahrnehmen und auch in der Nähe sehr scharf sehen können. Von dem vortrefflichen Gehöre der Vögel gibt schon ihr Gesang uns Kunde, da dieser erst eingelernt werden muß. Wir können uns von seiner Schärfe durch unmittelbare Beobachtung überzeugen. Scheue Vögel werden oft nur durch das Gehör auf eine Gefahr aufmerksam gemacht; gewöhnte Hausvögel achten auf den leisesten Anruf. Daß die großöhrigen Eulen bei ihrer Jagd das Gehör ebensowohl benutzen werden wie das Gesicht, läßt sich mit Bestimmtheit annehmen, wenn schon bis jetzt noch nicht beweisen; doch stehen auch sie den feinhörigen Säugethieren wahrscheinlich noch nach: es liegen wenigstens keine Beobachtungen vor, welche uns glauben machen können, daß irgend ein Vogel ebenso fein hört wie eine Fledermaus, eine Katze oder ein Wiederkäuer. Ueber den Geruchsinn herrschen noch heutigen Tages sehr verschiedene Meinungen, weil man sich in entschiedenen Fabeleien gefallen hat. Daß der Rabe das Pulver im Gewehre rieche, ist heutigen Tages noch bei vielen Jägern eine ausgemachte Sache; daß der Geier auf viele Kilometer hin Aasgeruch wahrnehme, wird selbst noch von manchem Forscher geglaubt: daß ersteres nicht der Fall, braucht nicht erwähnt zu werden, daß letzteres unrichtig, kann ich, auf vielfache Beobachtungen gestützt, mit Entschiedenheit behaupten. Ein gewisses Maß von Geruch ist gewiß nicht zu leugnen: dies beweisen uns alle Vögel, mit denen wir hierauf bezügliche Beobachtungen anstellen; von einer Witterung aber, wie wir sie bei Säugethieren wahrnehmen, kann unter ihnen gewiß nicht die Rede sein. Auch der Geschmack der Vögel steht dem der Säugethiere unzweifelhaft nach. Wir bemerken zwar, daß jene gewisse Nahrungsstoffe anderen vorziehen, und schließen daraus, daß es geschehe, weil die gedachten Stoffe für sie einen höheren Wohlgeschmack haben als andere; wenn wir uns aber erinnern, daß die Bissen gewöhnlich unzerstückelt verschlungen werden, erleidet eine etwaige Schlußfolgerung aus jener Wahrnahme doch eine wesentliche Beeinträchtigung. Die Zunge ist wohl eher Werkzeug der Empfindung als solches des Geschmackes: sie dient mehr zum Tasten als zum Schmecken. Bei nicht wenigen Vögeln hat gerade der Tastsinn in der Zunge seinen bevorzugten Sitz: alle Spechte, alle Kolibris, alle Zähnschnäbler untersuchen mit ihrer Hülfe die Schlupfwinkel ihrer Beute und scheiden diese durch sie von ungenießbaren Stoffen ab. Nächst ihr wird hauptsächlich der Schnabel zum Tasten gebraucht, so z. B. von den Schnepfen und Zahnschnäblern. Der Fuß kommt kaum in Betracht. Der Sinn des Gefühls durch das Empfindungsvermögen scheint allgemein vorhanden und sehr ausgebildet zu sein: alle Vögel bekunden die größte Empfindlichkeit gegen Einwirkungen von außen, gegen Einflüsse der Witterung sowohl als gegen Berührung.

Rücksichtlich der Fähigkeiten des Gehirns, welche wir Verstand nennen, sowie hinsichtlich des Wesens der Vögel gilt meiner Ansicht nach alles, was ich oben bezüglich der Säugethiere sagte; ich wüßte wenigstens keine Geistesfähigkeit, keinen Charakterzug der letzteren anzugeben, welcher bei den Vögeln nicht ebenfalls bemerklich würde. Man hat lange Zeit das Gegentheil einer solchen Anschauung festgehalten und namentlich dem sogenannten Naturtriebe oder »Instinkte« Beeinflussung des Vogels zuschreiben wollen, thut dies wohl auch heutigen Tages noch, gewiß aber nur deshalb, weil man entweder nicht beobachtet oder sich die Beobachtungen anderer nicht klar gemacht hat. »Man darf«, so habe ich bereits im »Leben der Vögel« gesagt, »bei allen derartigen Fragen nicht vergessen, daß unsere Erklärungen von gewissen Vorgängen im Thierleben kaum mehr als Annahmen sind. Wir verstehen das Thier und sein Wesen im günstigsten Falle nur zum Theil. Von seinen Gedanken und Schlußfolgerungen gewinnen wir zuweilen eine Vorstellung: inwieweit dieselbe aber richtig ist, wissen wir nicht.« Manches freilich erscheint uns noch räthselhaft und unerklärlich. Dahin gehören Vorkehrungen, welche Vögel scheinbar in Voraussicht kommender Ereignisse treffen, ihr Aufbruch zur Wanderung, noch ehe der Mangel an Nahrung, welchen der Winter bringt, eingetreten, Abweichungen von der sonst gewöhnlichen Art des Nestbaues oder die Fortpflanzung überhaupt, welche sich später als zweckmäßig beweisen; hierher gehören auch, obschon mit wesentlicher Beschränkung, unsere Wahrnehmung bezüglich des sogenannten Kunsttriebes, und anderes mehr. Viel richtiger als das Bestreben, solche noch unaufgeklärte Thatsachen einseitig erklären zu wollen, würde sein, unsere einstweilige Unkenntnis rückhaltslos einzugestehen. Weitere Forschungen werden uns die Erklärungen dieser scheinbaren Wunder gewähren, Leugnung dieser Wunder wenigstens zu weiterem Forschen anspornen. Es ist bequem, des Menschengeistes aber unwürdig, da, wo das Verständnis aufhört, dem Wunderglauben irgend welches Recht einzuräumen; denn sowie wir von Uebernatürlichkeit zu faseln beginnen, verlieren wir eben die Natur aus den Augen. Wer den Vögeln Verstand und zwar sehr ausgebildeten, umfangreichen Verstand absprechen will, kennt sie nicht oder will sie nicht kennen, weil er dem Menschen die unhaltbare Stellung der Halbgöttlichkeit zu retten hofft. Er vergißt die Bildungsfähigkeit der Vögel, vergißt, daß man sie abrichten, zum Aus- und Einfliegen gewöhnen, sprechen oder meinetwegen Worte nachplaudern lehren, also etwas thun oder lassen kann, welches mit der Annahme einer von außen her wirkenden, unbegreiflichen, also auch undenkbaren Kraft vollständig im Widerspruche steht, weil jeder Mensch, welcher sich mit Erziehung eines Vogels abgibt, dadurch die unbekannte Macht, welche letzteren unbewußt leitet, beeinträchtigen würde.

Die Vögel sind Weltbürger. So weit man die Erde kennt, hat man sie gefunden: auf den Eilanden um beide Pole wie unter dem Gleicher, auf dem Meere wie auf oder über den höchsten Spitzen der Gebirge, im fruchtbaren Lande wie in der Wüste, im Urwalde wie auf den kahlen Felskegeln, welche sich unmittelbar am Meere erheben. Jeder einzelne Gürtel der Erde beherbergt seine besonderen Bewohner. Im allgemeinen gehorchen auch die Vögel den Gesetzen der thierischen Verbreitung, indem sie in den kalten Gürteln zwar in ungeheuerer Anzahl, aber in nur wenigen Arten auftreten und mehr nach dem Gleicher hin stetig an Mannigfaltigkeit und Vielartigkeit zunehmen. Das ausgleichende Wasser übt seinen Einfluß auch auf sie aus: es besitzt und erhält verhältnismäßig wenige und sich im wesentlichen ähnelnde Arten, während das Land seinen vielfachen Wechsel auch in der Vogelwelt wiederspiegelt. Denn nicht bloß in jedem Gürtel, sondern auch in jeder Oertlichkeit treten gewisse Vögel auf, in der nordischen Tundra, der Wüste des Wassers, andere als in der Wüste des Sandes, in der Ebene andere als im Gebirge, im baumlosen Gebiete andere als im Walde. Als Ergebnisse und Erzeugnisse der Bodenbeschaffenheit und des Klimas müssen die Vögel in ebendemselben Grade abändern wie ihre Heimat selbst. Auf dem Wasser ist der Verbreitungskreis der einzelnen Arten größer als auf dem Lande, wo schon ein breiter Strom, ein Meerestheil, ein Gebirge zur Grenze werden kann: aber Grenzen gibt es auch auf dem Meere. Nur äußerst wenige Vögel bewohnen buchstäblich alle Theile der Erde, so viel bis jetzt bekannt, nur ein einziger Landvogel und einige Sumpf- und Wasservögel; Weltbürger ist z. B. die Sumpf- oder Kurzohreule, welche in allen fünf Erdtheilen gefunden wurde, Weltbürger ebenso der Steinwälzer, welcher an den Küsten aller fünf Erdtheile und auf der westlichen wie auf der östlichen Halbkugel vorkommt und vorkommen kann, weil er überall auf der ganzen Erde die gleichen Lebensbedingungen vorfindet. In der Regel erstreckt sich der Verbreitungskreis weiter in der Richtung der Längengrade als in jener der Breitengrade: im Norden der Erde leben viele Vögel, welche in allen drei Erdtheilen mehr oder weniger in gleicher Anzahl gefunden werden, während einige hundert Kilometer vom Norden nach Süden hin schon eine große Veränderung bewirken können. Die Bewegungsfähigkeit des Vogels steht mit der Größe des Verbreitungskreises nicht im Einklange: sehr gute Flieger können auf einen verhältnismäßig geringen Umkreis beschränkt sein, minder gute sich viel weiter verbreiten als jene. Auch die regelmäßigen Reisen, der Zug und die Wanderung der Vögel, tragen, wie wir später sehen werden, zur Ausdehnung gewisser Verbreitungskreise nicht bei.

Sclaters Vorgange folgend, theilt man ziemlich allgemein die Erde in sechs thierkundliche Gebiete ein. In dem ersten derselben, dem nördlich altweltlichen Gebiete, welches Europa, Nordafrika und Nordasien bis zum dreißigsten Breitengrade umfaßt, leben, nach Sclaters Aufstellung, ungefähr sechshundertundfunfzig Vogelarten, unter denen, als für das Gebiet bezeichnend, nur die Nachtigallen, Grasmücken, Rothschwänze, der Flüevogel, die Laufwürger, Alpenraben, Heher, Ammer, Kernbeißer und Rauchfußhühner besonders hervorgehoben zu werden verdienen. In diesem weiten Gebiete finden sich also nur sehr wenige Vogelgruppen, welche in anderen nicht weit vollständiger entwickelt wären. Es ist das ärmste von allen, und weist nur eine einzige Vogelart auf je dreizehnhundert geographischen Geviertmeilen auf.

Das äthiopische Gebiet, welches Afrika südlich von der Sahara nebst der im Südosten des Erdtheils gelegenen Inselwelt, Madagaskar, Mauritius und Bourbon, ebenso auch Südarabien in sich begreift, beherbergt mehrere, ihm eigenthümliche Familien, z. B. die Mäusevögel, Pisangfresser und Madenhacker, und ist reich an bezeichnenden Arten. Hier leben die Grau- und Zwergpapageien, die Honiganzeiger, der Kern der Webefinken, die Sand- und Läuferlerchen, Sporenpieper, fast alle Glanzdrosseln, die Baumhopfe, der Kranichgeier, Gaukler, die Singhabichte, Perlhühner, der Strauß, Schuhschnabel, Schattenvogel, die Königskraniche und andere.

Als in hohem Grade eigenartig stellt sich Madagaskar dar. Obwohl dem äthiopischen Gebiete angehörig und nur ein Theil desselben, besitzt es doch eine so ausschließlich eigenthümliche Thierwelt, dgß man es, wollte man einzig und allein sie berücksichtigen, als besonderes Festland erklären müßte. Merkwürdigerweise steht diese Thierwelt der asiatischen näher als der afrikanischen und verleiht der Annahme, daß in der Vorzeit ein großes Festland zwischen Afrika und Indien über das Meer sich erhoben habe, eine gewisse Berechtigung. Denn, wenn es wirklich jemals ein »Lemurien« gegeben hat und dieses Festland im Meere versunken ist, kann man nur Madagaskar und die zu ihm gehörigen Inselgruppen, namentlich die Maskarenen, Seschellen und Amiranten, als die noch übrig gebliebenen Theile desselben ansehen: »die letzten Zufluchtsstätten einer ringsum erloschenen thierischen Bevölkerung lemurischen Gepräges«, wie Hartlaub sich ausdrückt. Keine einzige aller für Afrika bezeichnenden Vogelsippen wiederholt sich auf Madagaskar, und deshalb erscheint es fast gerechtfertigt, thierkundlich diesem merkwürdigen Eilande den Rang eines eigenen Gebietes zuzusprechen. Nicht weniger als vier Familien der Vögel werden ausschließlich auf Madagaskar und den zugehörigen Eilanden gefunden. Außerdem sind Afrika gegenüber Papageien, Tagraubvögel, Kukuke, Honigvögel, Tauben, Sumpf- und Schwimmvögel besonders zahlreich, Finken, Bienenfresser und Staare ungemein schwach, die Familien der Raben, Würger, Drosseln, Schwalbenwürger, Fliegenfänger und Droßlinge endlich durch eigenthümlich veränderte Mitglieder vertreten. Die Artenzahl aller Vögel des äthiopischen Gebietes schätzt Sclater auf zwölfhundertundfunfzig, so daß also auf je dreihundertundfunfzig geographische Geviertmeilen eine Art zu rechnen ist; die Artenzahl Madagaskars beträgt, nach Hartlaub, zweihundertundzwanzig, und von ihnen sind mindestens einhundertundvier der Insel eigenthümlich.

Als drittes Gebiet betrachten wir mit Sclater das indische, welches ganz Asien südlich vom Himalaya, also Indien, Ceylon, Birma, Malakka, Südchina, die Sundainseln, Philippinen und anliegenden Eilande in sich schließt. Bezeichnende Arten dieser von Vögeln reich bevölkerten Länder sind die Edelsittiche, Nachtspinte, Rachenvögel, Hornschwalme, Salanganen und Baumsegler, Zwergedelfalken und Wassereulen, Hirtenstaare und Atzeln, Prachtkrähen, Schweif-, Lappen- und Stummelheher, Lachdrosseln, Mennigvögel, Rubinnachtigallen, Schneidervögel, Wald- und Schwalbenstelzen, Pfauen, Pracht-, Kamm- und Fasanenhühner, Horn- und Argusfasanen, Buschwachteln und andere mehr. Schlägt man die Anzahl der diesem Gebiete eigenen Vogelarten zu funfzehnhundert an, so ergibt sich, daß hier auf je hundertundvierzig geographische Geviertmeilen eine Vogelart kommt, und es erweist sich somit das indische Gebiet als das verhältnismäßig reichste von allen.

Unter dem oceanischen Gebiete verstehen wir Australien, Neuguinea und die übrigen papuanischen Eilande, Tasmanien, Neuseeland und alle Inseln des Stillen Weltmeeres. Die Vogelwelt dieser Länder ist als verhältnismäßig reiche und sehr eigenartige zu bezeichnen. Dem Festlande Neuholland und Vandiemensland gehören an: die Kakadus, Breitschwanz- und Erdsittiche, Fratzenkukuke, Eulen- und Zwergschwalme, Dickkopf- und Krähenwürger, Pfeifkrähen und Pfeifatzeln, Leierschwänze, Panther-, Kragen- und Atlasvögel, Graulinge, Emu und Kasuare, die Talagalahühner, Trappenwachteln, Hühnergänse und andere mehr; auf den Papuainseln leben die Loris, Zwergkakadus, Paradiesvögel im weitesten Sinne, Krontauben und andere; Neuseeland zeichnet sich aus durch die Nestor- und Nachtpapageien, Lappenstaare, Schnepfenstrauße etc.; die oceanischen Inseln endlich beherbergen eigenartige Papageien, Tauben, Finken und verschiedene Pinselzüngler. Nimmt man die Artenzahl des ganzen Gebietes zu tausend an, so kommt eine Art auf je einhundertundachtzig geographische Geviertmeilen.

Nicht viel reicher als das nördlich altweltliche, ist das nördlich neuweltliche Gebiet oder Nordamerika, von der Landenge von Panama an bis zum Eismeere. Bezeichnende Vögel dieses Gebietes sind: Blausänger, Sichelspötter, Laubwürger, Steppen-, Ammer- und Uferfinken, Baumheher, Truthühner und andere. Die Artenzahl wird auf sechshundertundsechzig geschätzt, so daß also auf je fünfhundertundsechzig geographische Geviertmeilen eine Art gerechnet werden darf.

Das südamerikanische Gebiet endlich steht, was die Anzahl der in ihm lebenden Vogelarten anlangt, unter allen oben an, übertrifft auch an Eigenartigkeit der Formen jedes andere und bleibt nur in dem verhältnismäßigen Reichthume seiner Vogelwelt hinter dem indischen Gebiete um etwas zurück. Sclater schätzt die Artenzahl der in ihm hausenden Vögel auf zweitausendzweihundertundfunfzig, [Brehm schreibt durchgängig "funfzig", "funfzehn", aber "fünf", "fünfhundert" E. für Gutenberg] und es ergibt sich hieraus, daß eine Vogelart auf je einhundertundsiebzig geographische Geviertmeilen kommt. Mindestens acht oder neun, meist sippen- oder artenreiche Familien treten ausschließlich in diesem Gebiete auf; eine ganze Ordnung, die der Schwirrvögel, ist vorzugsweise hier heimisch: denn nur sehr wenige ihrer ungewöhnlich zahlreichen Arten gehören dem Norden der Westhälfte unserer Erde an, und man ist daher berechtigt, besagte Ordnung eine südamerikanische zu nennen. An bezeichnenden Arten ist das Gebiet besonders reich. Im Süden Amerikas herbergen: die Araras, Keilschwanzsittiche, Grünpapageien, Pfefferfresser, Maden-, Fersen-, Lauf- und Bartkukuke, Glanzvögel, Sägeraken, Plattschnäbler, Schwalke, Zahnhabichte, Sperber- und Mordadler, Schwebe-, Bussard- und Falkenweihen, Haken- und Fersenbussarde, Geierfalken, Kamm-, Königs- und Rabengeier, die Tyrannen, Schmuck- und Kropfvögel, Ameisendrosseln, Baumsteiger, Töpfervögel, Weichschwanzspechte, Baum-, Hoko-, Schaku- und Steißhühner, Nandus, Sonnenreiher, Feldstörche, Wehrvögel, verschiedene Schwimmvögel und andere mehr.

Aus vorstehendem ergibt sich, daß auf der Osthälfte der Erde ungefähr viertausendunddreihundert, auf der Westhälfte etwa dreitausend Vögel leben. Diese Zahlen sind jedoch nur annäherungsweise richtig, stimmen auch mit den Schätzungen anderer Vogelkundigen keineswegs überein. Gray führt 1871 nicht weniger als elftausendeinhundertzweiundsechzig, Wallace 1876 zehntausendzweihundert Arten auf, weder der eine, noch der andere aber vermag für die Richtigkeit seiner Angaben einzustehen. Wahrscheinlich schätzen wir noch immer hoch, wenn wir die Anzahl der bis jetzt wirklich bekannten Vogelarten zu neuntausend annehmen.

Der Aufenthalt der Vögel ist höchst verschieden. Sie besiedeln alle Orte, welche ihnen die Möglichkeit zum Leben gewähren. Von dem Meere an steigen die im Wasser hausenden Vögel bis hoch in das Gebirge empor, und mehr als sie noch erheben sich die Stelzvögel, aus dem einfachen Grunde, weil sie weniger als jene an das Wasser gebunden sind. Das trockene Land besitzt ebenso überall seine ständigen Bewohner: selbst inmitten der Wüste, auf Sandflächen, welche unserer Meinung nach kaum ein Geschöpf ernähren können, finden sie noch ihr tägliches Brod. Doch ist die größere Menge, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar, ebenso an Pflanzen gebunden wie die Säugethiere. Erst im Walde entfaltet unsere Klasse ihren vollen Reichthum und ihre Mannigfaltigkeit. Das Meer ernährt Millionen von Einzelwesen derselben Art, und die Brutzeit versammelt sie auf einzelnen Felswänden, Inseln, Schären; wie zahlreich aber auch die Gesellschaft sein möge: auf dem Lande und selbst im Walde gibt es Schwärme von ähnlicher Stärke, und während, dort die Einförmigkeit vorherrscht, bekundet sich hier nebenbei Verschiedenartigkeit. Je mehr man sich dem Gleicher nähert, um so artenreicher zeigt sich die Klasse der Vögel, weil in den Wendekreisländern das Land selbst wechselvoller ist als irgendwo anders und mit dieser Vielseitigkeit der Erde eine Vermehrung verschiedener Lebensbedingungen im Einklange stehen muß. Dem entspricht, daß es nicht die großen Waldungen sind, welche die größte Mannigfaltigkeit zeigen, sondern vielmehr Gegenden, in denen Wald und Steppe, Berg und Thal, trockenes Land und Sumpf und Wasser miteinander abwechseln. Ein durch Wälder fließender Strom, ein von Bäumen umgebener Sumpf, ein überschwemmter Waldestheil versammelt stets mehr Vogelarten, als man sonst zusammen sieht, weil da, wo die Erzeugnisse des Wassers und des Landes sich vereinigen, nothwendigerweise auch ein größerer Reichthum an Nahrungsmitteln vorhanden sein wird als da, wo das eine oder das andere Gebiet vorherrscht. Die größere oder geringere Leichtigkeit, sich zu ernähren, bindet die Vögel, wie alle übrigen Geschöpfe, an eine gewisse Stelle.

Die Vögel verstehen es meisterhaft, ein bestimmtes Gebiet auszubeuten. Sie durchspähen jeden Schlupfwinkel, jede Ritze, jedes Versteck der Thiere und lesen alles Genießbare auf. Wenn man die Art und Weise der Ernährung in Betracht zieht, kann man auch bei ihnen von Beruf oder Handwerk reden. Einzelne, wie viele Körnerfresser und die Tauben, nehmen offen zu Tage liegende Nahrungsmittel einfach auf; andere Körnerfresser ziehen Sämereien aus Hülsen heraus, die Hühner legen sie, Wurzeln, Knollen und ähnliche Stoffe durch Scharren bloß. Die Fruchtfresser pflücken Beeren oder Früchte mit dem Schnabel ab, einzelne von ihnen, indem sie sich fliegend auf die erspähte Nahrung stürzen. Die Kerbthierfresser lesen ihre Beute in allen Lebenszuständen derselben vom Boden ab, nehmen sie von Zweigen und Blättern weg, ziehen sie aus Blüten, Spalten und Ritzen hervor, legen sie oft erst nach längerer und harter Arbeit bloß oder verfolgen sie mit der Zunge bis in das Innerste ihrer Schlupfwinkel. Die Raben betreiben alle diese Gewerbe gemeinschaftlich, pfuschen aber auch schon den echten Räubern ins Handwerk. Unter diesen beutet jeder einzelne seinen Nahrungszweig selbständig aus. Es gibt unter ihnen Bettler oder Schmarotzer, Gassenkehrer und Abfallsammler, solche, welche nur Aas, andere, welche hauptsächlich Knochen fressen, viele, welche Aas nicht verschmähen, nebenbei jedoch auch schon auf lebende Thiere jagen; es gibt unter ihnen einzelne, welche hauptsächlich größeren Kerfen nachstreben und höchstens ein kleines Wirbelthier anfallen, andere, deren Jagd bloß diesen gilt; es gibt Raubvögel, welche nur auf sitzendes oder laufendes, andere, welche bloß auf fliegendes Wild stoßen, einzelne, welche die verschiedenartigsten Gewerbe betreiben. Unter den Sumpf- und Wasservögeln ist es ähnlich. Viele von ihnen lesen das auf, was sich offen findet, andere durchsuchen Versteckplätze der Thiere; einige fressen pflanzliche und thierische Stoffe, andere letztere ausschließlich; diese seihen sich aus flüssigem Schlamme ihre Nahrung ab, jene holen sie tauchend aus bedeutenden Tiefen empor; die einen suchen ihre Beute unter dem Wasser, die anderen stürzen sich auf bereits erspähte von oben herab. Es gibt keine Gegend, kein einziges Plätzchen auf der ganzen Erde, welches von ihnen nicht ausgebeutet würde. Ein jeder versucht seine Ausrüstung in der besten Weise zu verwerthen, jeder sich schlecht und recht durch das Leben zu schlagen. Die Ausrüstung, also die Gestaltung und Bewaffnung des Vogels ist es, welche das Gewerbe oder den Beruf bestimmt.

Der Vogel lebt eine kurze Kindheit, aber eine lange Jugendzeit, wenn auch nicht gerade im Verhältnisse zu dem Alter, welches er erreicht. Allerdings ist sein Wachsthum rasch beendet und er schon wenige Wochen nach dem Eintritte in die Welt befähigt, deren Treiben und Drängen, Fordern und Anstürmen die Brust zu bieten; aber eine lange Zeit muß vergangen sein, ehe er seinen Eltern gleich da steht. Er entwickelt sich, wie wir alle wissen, aus dem Eie, und zwar durch die Wärme, welche die brütenden Eltern oder die brütende Mutter, gährende Pflanzenstoffe oder die Sonne diesem spenden. Nach der Befruchtung tritt eines der Dotterkörperchen, welche am Eierstocke hängen, aus der Mitte der übrigen heraus, nimmt aus dem Blute alle dem Dotter zukommende Stoffe auf, wird dadurch selbst zum Dotter und wächst bis zu dessen Größe heran, trennt sich sodann und gelangt nun in den Eileiter, welcher während der Legezeit eine erhöhte Thätigkeit bekundet, namentlich das Eiweiß absondert. Beide, Dotter und Eiweiß, werden durch Zusammenziehungen des Eileiters vorwärts bewegt, gelangen in die untere Erweiterung desselben oder in die sogenannte Gebärmutter, nehmen hier die Eigestalt an und erhalten die Eischalenhaut und die Kalkschale. Letztere, welche anfangs weichbreiig und kleberig ist, erhärtet rasch und vollendet den Aufbau des Eies. Durch Zusammenziehung der Muskelfasern der Gebärmutter wird letzteres, mit dem stumpfen Ende voran, gegen die Mündung der Scheide, in diese und die Kloake bewegt, hier wahrscheinlich gefärbt und sodann durch den After ausgestoßen. Größe und Gestalt des Eies, welche wohl durch den Bau der Gebärmutter bedingt werden, sind sehr verschieden. Erstere ist in der Regel dem Umfange des Körpers der Mutter insofern angemessen, als das Ei einen gewissen Gewichtstheil des Körpers beträgt, schwankt aber erheblich; denn es gibt Vögel, welche verhältnismäßig sehr große, andere, welche verhältnismäßig sehr kleine Eier legen. Die Gestalt weicht von der des Hühnereies gewöhnlich nicht auffällig ab, geht jedoch bei einzelnen mehr ins kreisel- oder birnenförmige, bei anderen mehr ins walzige über. Ueber die Färbung der Eier läßt sich im allgemeinen wenig, nur ungefähr so viel sagen, daß diejenigen Eier, welche in Höhlungen gelegt werden, meist weiß oder doch einfarbig, die, welche in offene Nester zu liegen kommen, getüpfelt sind. Die Anzahl der Eier, welche ein Vogel legt, schwankt von eins bis vierundzwanzig; Gelege von vier bis sechs Eiern dürften am häufigsten vorkommen.

Sobald das Weibchen die gehörige Anzahl von Eiern gelegt hat, beginnt das Brüten. Die Mutter bleibt auf dem Neste sitzen, angespornt durch einen gleichsam fieberhaften Zustand, und spendet nun, entweder allein oder abwechselnd mit ihrem Gatten, dem im Eie eingebetteten Keime die Wärme ihrer Brust, macht sich auch wohl zeitweilig die Sonnenstrahlen oder die durch Gährung faulender Pflanzenstoffe sich erzeugende Wärme nutzbar. Je nach der Witterung werden die Eier früher oder später gezeitigt; die Zeitschwankungen sind jedoch bei den einzelnen Arten nicht besonders erheblich. Anders verhält es sich, wie zu erwarten, rücksichtlich der Brutdauer bei den verschiedenen Arten: ein Strauß brütet selbstverständlich länger als ein Kolibri, jener fünfundfunfzig bis sechzig, dieser zehn bis zwölf Tage. Achtzehn bis sechsundzwanzig Tage mögen als eine mittlere Zeit angesehen werden.

Zur Bildung und Entwickelung des Keimes im Eie ist eine Wärme von dreißig bis zweiunddreißig Grad Reaumur Bedingung. Sie braucht nicht von der Brust des mütterlichen Vogels auszustrahlen, sondern kann, mit gewissen Beschränkungen, beliebig ersetzt werden. Plinius erzählt, daß Julia Augusta, des Tiberius Gemahlin, in ihrem Busen Eier ausgebrütet habe, und die alten Egypter wußten bereits vor tausenden von Jahren, daß man die brütende Henne durch künstlich erzeugte, gleichmäßig unterhaltene Wärme ersetzen könne. Dreißig Grad Wärme einundzwanzig Tage lang gleichmäßig unterhalten und in geeigneter Weise zur Einwirkung auf ein befruchtetes Hühnerei gebracht, liefern fast unfehlbar ein Küchlein. Stoffwechsel, insbesondere Zutritt der Luft, ist zur Ausbildung des Keimes unerläßliche Bedingung: ein Ei, welches keinen Sauerstoff aufnehmen kann, geht stets zu Grunde.

Die Einwirkung der Wärme ist schon nach wenigen Stunden ersichtlich. Zwölf Stunden nach Beginn der Bebrütung eines Haushuhneies wird die Narbe oder der Hahnentritt länglicher; die ihn umgebenden weißlichen Ringe vergrößern sich und nehmen an Anzahl zu. Am zweiten Tage macht sich hier nach außen ein kleiner Vorsprung bemerklich; in der dreißigsten Stunde sieht man in der blasenförmigen Höhlung desselben, welche mit einer hellen Flüssigkeit angefüllt ist, einen trüben, wolkigen Körper von länglicher Gestalt, welcher aus zarter Gallerte besteht. Gegen Ende des Zweiten Tages zeigen sich die ersten Spuren von Blut als röthliche Punkte, Streifen und Linien, welche nach und nach zusammenfließen und ein Netz bilden. Dieses, die Anlage der Gefäße, wird am dritten Tage deutlicher, verbindet sich erst zu Aesten und bildet schließlich einen Mittelpunkt, das Herz, in Form einer zusammengeschlängelten Röhre mit drei Erweiterungen. Bald nach seiner Vollendung beginnt es sich auszudehnen und zusammenzuziehen: das Leben ist nicht bloß erwacht, sondern auch sichtbar geworden. Aus drei durchsichtigen Bläschen, unter denen man einen ganz farblosen, aber hervorstehenden Punkt bemerkt, baut sich der Kopf aus; jene Punkte sind die Augen. Von dem einen Bläschen zieht sich ein Streifen abwärts, welcher aus paarweise aneinander liegenden Bläschen besteht: aus ihm wird die Wirbelsäule hervorgehen. Zwei hervorspringende Platten am unteren Ende derselben bezeichnen den Umkreis des Unterleibes; Spuren des Gekröses, des Magens und der Gedärme zeigen sich bereits. Am vierten Tage hat der Dotter sich vergrößert, aber gelichtet und verdünnt, das Eiweiß dagegen abgenommen; der Gefäßraum ist größer geworden, und die Gefäße haben sich gemehrt; die Scheidung derselben in Schlag- und Blutadern bereitet sich vor; der Keim hat sich gekrümmt und berührt mit dem Kopfe das Schwanzende; das Herz hat sich deutlicher gebildet: man sieht Gefäße des Hirns, Spuren der Kiefer, Ansätze zu Flügeln und Füßen und eine grauröthliche, gallertartige Masse, welche sich zur Leber gestalten wird. Am fünften Tage haben sich Herz, Gefäße und Eingeweide weiter ausgebildet; die Brust ist von dem vom Rückgrate ausgehenden Wulste und den Flügeln fast bedeckt; am Ende des Tages werden die Lungenanfänge bemerklich. Das Herz ist mit einem durchsichtigen Beutel umgeben, das Rückenmark deutlich sichtbar geworden. Mit dem sechsten Tage hat sich die Eihaut zu zwei ineinander geschlossenen Blasen ausgebildet, von denen die äußere die Lederhaut, die innere, den Keim umgebende, die Schafhaut genannt wird; am Unterleibe des Keimes bemerkt man einen Sack, welcher sich nun durch Beimischen des Eiweißes vergrößert und Gefäße in den Leib des Küchelchens sendet. Die einzelnen Theile des Leibes entwickeln sich bestimmter und gliedern sich; der Keim selbst zeigt am Ende des Tages zuweilen eine Art von Bewegung. Am siebenten Tage schwimmt er in der Flüssigkeit der Schafhaut, ist fast zwei Centimeter lang geworden, sein Kopf beinahe so groß wie der Leib; im Gehirne, welches als eine schleimige, weichliche Masse erscheint, lassen sich bereits einzelne Theile unterscheiden, am Rückgrate Spuren der beginnenden Verknorpelung bemerken, die Rippenanfänge als weißliche Streifen wahrnehmen, Speiseröhre, Kropf und Magen deutlicher sehen, Gallenblase und Milz wenigstens erkennen. Am achten Tage hat sich der Keim wieder vergrößert, der Ansatz zum Brustbeine gebildet; weißliche Streifen um die Knochenanfänge geben sich kund als die werdenden Muskeln. Der neunte Tag läßt einen kleinen Vorsprung an dem sehr großen Kopfe, den Oberschnabel, durchsichtige Augenlider auf den sehr großen Augen, das im Herzbeutel eingeschlossene, schon ausgebildete, zwölfmal in einer Minute schlagende reizbare Herz, das fester gewordene Hirn und den Beginn der Knorpelverhärtung ersichtlich werden. An den beiden folgenden Tagen, dem zehnten und elften, wächst der Keim bis zu einer Länge von vier Centimeter heran; der Kopf wird verhältnismäßig kleiner, liegt zwischen den Füßen und ist fast mit den Flügeln bedeckt; die Gallenblase hat sich gefüllt; die gefäßreiche Haut zeigt Erhabenheiten, aus welchen Federn hervorbrechen. An den beiden folgenden Tagen bewegt sich der über fünf Centimeter lange Keim schon stark; aus der Haut brechen in der Steißgegend, am Rücken, aus den Flügeln und Schenkeln flaumartige Federn hervor; die Glieder bilden sich aus; Fuß und Zehen bedecken sich mit zarten, weißlichen Schuppen; der Schnabel gestaltet sich und erhärtet. Das Gehirn erlangt fast ganz seine künftige, bleibende Gestalt; die Schädeldecken verknorpeln; die Lungen bilden sich zu verhältnismäßiger Größe aus; an der Luftröhre nimmt man bereits Knorpelringe, an den Nieren die Harngefäße, außerdem den Harnleiter, Eierstock und die Eierleiter wahr; die Muskeln sind noch weiß und weich, die größeren Sehnen werden aber schon deutlicher, in den meisten Knorpeln zeigen sich Verknöcherungspunkte. In den beiden folgenden Tagen wächst der Keim bis zu sechs und sieben Centimeter Länge; der Schnabel und die Zehenglieder erhalten einen hornartigen Ueberzug; an den Flügeln brechen die Federn hervor; gestört, öffnet und schließt das Thierchen den Schnabel. In den drei nächsten Tagen, dem siebzehnten bis neunzehnten also, verbreitet sich die Lederhaut über die ganze innere Fläche des Eies; das Eiweiß verschwindet fast gänzlich; der Dottersack fällt zusammen und tritt durch den Nabelring mehr und mehr in die Bauchhöhle ein; der Keimling erhält seine Befiederung vollends, liegt in einer zusammengeballten Lage in der Schafhaut eingeschlossen, den Kopf meist unter dem rechten Flügel seitwärts an die Brust gelegt, die Beine gegen den Bauch angezogen, bewegt sich auch lebhaft, öffnet und schließt den Schnabel, schnappt nach Luft und läßt nicht selten seine piepende Stimme hören. Der Kopf ist ausgebildet; die Gehirntheile haben ihre bleibende Gestalt erhalten. Noch ist die Wärmeerzeugung gering. In den beiden letzten Tagen wird der Dotter vollends von der Bauchhöhle aufgenommen; der Keimling füllt das ganze Ei aus, athmet, piept und streckt die Zunge hervor, wenn er herausgenommen wird. Mehrere Stunden vor dem Ausschlüpfen, am einundzwanzigsten Tage, bewegt er sich hin und her, reibt mit seinem auf dem Schnabel befindlichen Höcker an der Eischale; es entstehen Risse, Lücken, indem kleine Schalenstücke abspringen; die Eischalenhaut reißt: das Vögelchen streckt seine Füße, zieht den Kopf unter den Flügeln hervor und verläßt nun die zerbrochene Hülle.

Wenige Vögel gelangen im Eie zu ähnlicher Ausbildung wie das Huhn; verhältnismäßig wenige sind im Stande, einige Minuten nach dem Auskriechen unter Führung der Mutter oder sogar ohne jegliche Hülfe abseitens der Eltern ihren Weg durchs Leben zu wandeln. Gerade diejenigen, welche als Erwachsene die größte Beweglichkeit und Stärke besitzen, sind in der Jugend ungemein hülflos. Die Nestflüchter kommen befiedert und mit ausgebildeten Sinnen, die Nesthocker nackt und blind zur Welt; jene machen nach dem Auskriechen einen höchst angenehmen Eindruck, weil sie bis zu einem gewissen Grade vollendet sind, diese fallen auf durch Unansehnlichkeit und Häßlichkeit. Die weitere Entwickelung bis zum Ausfliegen beansprucht verschieden lange Zeit. Kleinere Nesthocker sind drei Wochen nach ihrem Auskriechen flügge, größere bedürfen mehrere Monate, bevor sie fliegen können, einzelne mehrere Jahre, bevor sie ihren Eltern gleich dastehen. Denn die Jugendzeit des Vogels ist nicht mit dem Ausfliegen, sondern erst dann beendet, wenn er das Alterskleid anlegt. Nicht wenige erhalten anfangs ein Federkleid, welches mit dem ihrer Eltern keine Ähnlichkeit zeigt; andere gleichen in der Jugend dem Weibchen, und die Unterschiede, welche hinsichtlich des Geschlechtes bemerklich werden, zeigen sich erst mit Anlegung des Alterskleides. Einzelne Raubvögel müssen eine Reihe von Jahren erlebt haben, bevor sie alt, d. h. wirklich erwachsen genannt werden können.

Alle Veränderungen, welche das Kleid erleidet, werden hervorgebracht durch Abreibung, Verfärbung und Vermauserung oder Neubildung der Federn. Abreibung bedingt nicht immer Verringerung, im Gegentheile oft Erhöhung der Schönheit; denn durch sie werden die unscheinbarer gefärbten Spitzen der Federn entfernt und die lebhafter gefärbten Mittelstellen derselben zum Vorscheine gebracht. Die Verfärbung, eine bisher von vielen Forschern geleugnete, jedoch unzweifelhaft bestehende Thatsache, bewirkt auf anderem, bis jetzt noch nicht erklärtem Wege Veränderungen der Färbung einzelner Theile des Gefieders. Junge Seeadler z. B. tragen in der Jugend ein ziemlich gleichmäßig dunkles Kleid, während im Alter wenigstens der Schwanz, bei anderen Arten auch der Kopf weiß aussieht. Weder die Steuer-, noch die Kopffedern nun werden vermausert, sondern einfach verfärbt. Man bemerkt auf den breiten Steuerfedern, welche sich zu fortgesetzten Beobachtungen sehr günstig erweisen, zuerst lichte Punkte; diese vermehren und vergrößern sich, bleichen gleichzeitig ab, fließen endlich ineinander, und die Feder ist umgefärbt. Wie viele Vögel ihr Jugendkleid durch Verfärbung allein oder durch Verfärbung und gleichzeitig stattfindende, theilweise Vermauserung in das Alterskleid verwandeln, wissen wir zur Zeit noch nicht; daß einzelne in dieser Weise sich umkleiden, darf nicht mehr bestritten werden. Mauserung findet dann statt, wenn die Federn durch längeren Gebrauch, durch Einwirkung von Licht, Staub, Nässe re. mehr oder weniger unbrauchbar geworden sind, in der Regel nach beendigtem Brutgeschäfte, welches die Federn besonders abnutzt, vielleicht infolge des fieberhaften Zustandes, in welchem sich der brütende Vogel befindet. Dieser Federwechsel beginnt an verschiedenen Stellen des Körpers, insofern aber immer gleichmäßig, als er stets die entsprechenden Federn einer Körperhälfte betrifft. Bei vielen Vögeln werden bei einer Mauser nur die kleinen Körperfedern und bei der zweiten erst die Schwung- und Steuerfedern mit jenen erneuert; bei anderen bedarf der Ersatz der letzteren einen Zeitraum von mehreren Jahren, da immer nur zwei gleichzeitig neu gebildet werden, während bei anderen die Mauserung dieses Theiles des Gefieders so rasch stattfindet, daß sie flugunfähig werden. So lange der Vogel gesund ist, verleiht ihm jede neue Mauser neue Schönheit, und diese nimmt mit dem Alter zu, nicht ab wie bei anderen Thieren. Wird die Mauser unterbrochen, so erkrankt der Vogel; denn der Neuersatz seiner Federn ist ihm für sein Leben unbedingt nothwendig.

Das bezügliche Alter, welches ein Vogel erreichen kann, steht mit der Größe, vielleicht auch mit der Jugendzeit, einigermaßen im Einklange. Im allgemeinen läßt sich behaupten, daß der Vogel ein sehr hohes Alter erreicht. Kanarienvögel leben bei guter Pflege ungefähr ebenso lange wie Haushunde, zwölf, fünfzehn, achtzehn Jahre, im Freien, wenn nicht ein gewaltsamer Tod ihr Ende herbeiführt, wohl noch viel länger; Adler haben über hundert Jahre in der Gefangenschaft ausgehalten, Papageien mehrere Menschenalter erlebt. Krankheiten sind selten unter den Vögeln; die meisten wohl enden zwischen den Zähnen und Klauen eines Raubthieres, die wehrhaften an allgemeiner Entkräftung und Schwäche. Doch hat man auch Seuchen beobachtet, welche viele Vögel einer Art rasch nacheinander hinrafften, und ebenso weiß man von Haus- und Stubenvögeln, daß es gewisse Krankheiten unter ihnen gibt, welche in der Regel mit dem Tode endigen. Im Freien findet man selten eine Vogelleiche, im allerseltensten Falle die eines größeren Mitgliedes der Klasse, vorausgesetzt, daß der Tod ein sogenannter natürlicher war. Von vielen wissen wir nicht, wo und wie sie sterben. Das Meer wirft zuweilen die Leichen seiner Kinder an den Strand; unter den Schlafplätzen anderer sieht man auch wohl einen todten Vogel liegen: die Leichen der übrigen verschwinden, als ob sie die Natur selbst begrabe.

»Kein anderes Geschöpf«, so habe ich in meinem »Leben der Vögel« gesagt, »versteht so viel zu leben, wie der Vogel lebt; kein anderes Geschöpf weiß so ausgezeichnet hauszuhalten mit der Zeit wie er. Ihm ist der längste Tag kaum lang, die kürzeste Nacht kaum kurz genug; seine beständige Regsamkeit gestattet ihm nicht, die Hälfte seines Lebens zu verträumen und zu verschlafen: er will wach, munter, fröhlich die Zeit durchmessen, welche ihm gegönnt ist.«

Alle Vögel erwachen früh aus dem kurzen Schlafe der Nacht. Die meisten sind rege, noch ehe das Morgenroth den Himmel säumt. In den Ländern jenseit des Polarkreises machen sie während des Hochsonnenstandes zwischen den Stunden des Tages und denen der Nacht kaum einen Unterschied. Ich habe den Kukuk noch in der zwölften Abendstunde und in der ersten Morgenstunde wieder rufen hören und während des ganzen dazwischen liegenden Tages in Thätigkeit gesehen. Wer bei uns im Hochsommer früh in den Wald geht, vernimmt schon mit dem ersten Grauen der Dämmerung die Stimmen der Vögel und dieselben ebenso noch nach Sonnenuntergang. Eine kurze Zeit in der Nacht, einige Minuten dann und wann übertages scheinen ihnen zum Schlafen zu genügen. Unsere Hühner setzen sich zwar schon vor Sonnenuntergang zur Nachtruhe auf, schlafen jedoch noch nicht und beweisen durch ihren Weckruf am Morgen, daß kaum drei Stunden erforderlich waren, um sie für die lange Tagesarbeit zu stärken. Aehnlich ist es bei den meisten; nur die größeren Raubvögel, insbesondere die Geier, scheinen ihre Schlafplätze spät zu verlassen.