|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was die Pfefferfresser für die Neue, sind die Hornvögel ( Bucerotidae) für die Alte Welt, so wesentlich auch die Unterschiede erscheinen mögen, welche zwischen beiden bestehen und von mir nicht weggeleugnet werden sollen. Sie bilden eine vereinzelt dastehende Vogelfamilie und haben streng genommen mit anderen Vögeln keine Ähnlichkeit, erinnern meiner Ansicht nach aber immer noch mehr an den Pfefferfresser als an die Eisvögel, in denen man ihre nächsten Verwandten zu erkennen meint. Es hält nicht schwer, sie zu kennzeichnen; denn der lange, sehr dicke, mehr oder weniger gebogene und meist mit sonderbaren Auswüchsen, sogenannten Hörnern, versehene Schnabel bildet, so verschieden er auch gestaltet sein mag, ein so bezeichnendes Merkmal, daß sie mit anderen Vögeln nicht verwechselt werden können. Sie sind aber auch im übrigen auffallend gestaltet. Der Leib ist sehr gestreckt, der Hals mittel- oder ziemlich lang, der Kopf verhältnismäßig klein, der aus zehn Federn bestehende Schwanz mittel- oder sehr lang, die Flügel kurz und stark abgerundet, die Füße niedrig, kurz und heftzehig, das Gefieder der Oberseite ziemlich kleinfederig, das der Unterseite haarig zerschlissen. Bei vielen Arten bleiben Kehle und Augengegend nackt, und das obere Augenlid trägt starke, haarartige Wimpern. Die Mannigfaltigkeit der Familie ist auffallend: fast jede Art kann auch als Vertreter einer Sippe betrachtet werden, und jede Art unterscheidet sich außerdem noch in den verschiedenen Altersstufen ihres Lebens.

Bei Untersuchung des inneren Baues fällt vor allem die Leichtigkeit der Knochen auf. Nicht bloß der ungeheuere Schnabel, sondern auch die meisten Knochen bestehen aus sehr großen, äußerst dünnwandigen Zellen, welche luftführend sind. Das Brustbein erweitert sich nach hinten und zeigt jederseits eine seichte Ausbuchtung; das sehr kleine Gabelbein ist nicht mit dem Brustbeine verbunden. Die Speiseröhre ist weit, der Magen muskelkräftig; die Därme sind sehr kurz, Blinddärme fehlen. Bei vielen, vielleicht bei allen Arten dehnt sich das Luftfüllungsvermögen auch bis auf die Haut aus, welche nur schwach an dem Körper haftet, an einzelnen Stellen nicht mit demselben verbunden zu sein scheint und zahlreiche, mit Luft gefüllte Zellen besitzt.

Südasien, die Malaiischen Inseln, Mittel- und Südafrika sind die Heimat der Hornvögel, von denen man etwa funfzig in Gestalt und Färbung, Sitten und Gewohnheiten sehr übereinstimmende Arten kennt. Asien scheint den Brennpunkt ihres Verbreitungsgebietes zu bilden; aber auch in Afrika werden sie durch viele Arten vertreten. Sie finden sich vom Meeresstrande an bis zu einer unbedingten Höhe von dreitausend Meter, regelmäßig in dichten und hochstämmigen Waldungen; nur die kleineren Arten kommen zeitweilig auch in niedrigen Beständen vor. Alle Arten leben paarweise, sind aber der Geselligkeit zugethan und vereinigen sich deshalb oft mit ihresgleichen, mit verwandten Arten und selbst mit gänzlich verschiedenen, vorausgesetzt, daß letztere dieselbe Lebensweise theilen. Wie die Tukans verbringen auch sie den größten Theil ihres Lebens auf den Bäumen; diejenigen Arten, welche sich auf dem Boden zu schaffen machen, gehören zu den Ausnahmen. Die Mehrzahl hat einen höchst ungeschickten Gang, bewegt sich aber mit verhältnismäßig bedeutender Gewandtheit im Gezweige der Bäume. Der Flug ist bei allen Arten besser, als man glauben möchte, wird jedoch selten weit in einem Zuge fortgesetzt, obwohl man nicht annehmen kann, daß er ermüdet; denn einzelne schweben oft halbe Stunden lang kreisend in hoher Luft umher. Bei den meisten Arten geschieht er mit so vielem Geräusche, daß man den fliegenden Hornvogel eher hört, als man ihn sieht, ja gewisse Arten, nach einstimmiger Versicherung guter Beobachter, bis auf eine englische Meile weit vernehmen kann.

Die Sinne, namentlich Gesicht und Gehör, sind wohl entwickelt, die übrigen wenigstens nicht verkümmert. Zu richtiger Beurtheilung des geistigen Wesens mangelt uns genügende Erfahrung; so viel aber wissen wir, daß fast alle als vorsichtige, scheue, achtsame, mit einem Worte kluge Geschöpfe bezeichnet werden müssen. Die Stimme ist ein mehr oder weniger dumpfer, ein- oder zweisilbiger Laut, welcher aber mit großer Ausdauer hervorgestoßen wird und zur Belebung des Waldes wesentlich beiträgt. Um so auffallender muß eine Angabe von Ayres erscheinen. Er versichert, zu seiner größten Ueberraschung einen Nashornvogel mit den Stimmlauten einer Drossel angenehm singen gehört zu haben. Anfänglich wollte er kaum seinen Ohren trauen, als er diesen Gesang vernahm, mußte sich jedoch, nachdem er den auf der Spitze eines hohen Baumes sitzenden Vogel längere Zeit beobachtet hatte, überzeugen, daß die Laute von ihm herrührten. Denn als der absonderliche Sänger fliegend sich entfernt hatte, waren die Wälder still wie zuvor.

Die Nahrung ist gemischter Art. Die meisten Hornvögel greifen, wenn sie können, kleine Wirbelthiere und Kerfe an, nehmen sogar Aas zu sich, und alle, ohne Ausnahme, fressen verschiedene Früchte und Körner. Einige sind Allesfresser in des Wortes vollgültigster Bedeutung.

Höchst eigenthümlich ist die Art und Weise der Fortpflanzung. Sämmtliche Arten, über deren Brutgeschäft bestimmte und eingehende Beobachtungen vorliegen, brüten in geräumigen Baumhöhlen, aber unter Umständen, wie sie bei keinem anderen Vogel sonst noch vorkommen. Das brütende Weibchen wird bis auf ein kleines rundes Verbindungsloch vollständig eingemauert und vom Männchen, welches die Atzung durch besagtes Loch in das Innere des Raumes reicht, währenddem ernährt. Die Bruthöhle wird also buchstäblich zu einem Kerker, und in ihm muß das Weibchen so lange verweilen, bis die Jungen ausgeschlüpft oder flugfertig sind. Unterdessen mausert das Weibchen, verliert wenigstens seine Federn vollständig, so daß es zeitweilig gänzlich unfähig zum Fliegen ist. Das Männchen aber sorgt unverdrossen für die Ernährung von Weib und Kind, und muß sich, sagt man, dabei so anstrengen, daß es gegen Ende der Brutzeit hin »zu einem Gerippe« abmagert. Ob alle Nashornvögel in derselben Weise Verfahren wie die beobachteten, läßt sich zwar nicht behaupten, aber doch mit großer Bestimmtheit vermuthen.

Die freilebenden Hornvögel, zumal die größeren Arten, haben wenig Feinde; denn die meisten Raubvögel scheuen wohlweislich die Kraft der gewaltigen Schnäbel, müssen es sich im Gegentheile gefallen lassen, gefoppt und geneckt zu werden. Auch der Mensch behelligt jene wenig, hält einige sogar für geheiligte Wesen. Demungeachtet scheinen sie überall in ihm ihren ärgsten Feind zu erkennen und weichen ihm mit größter Vorsicht aus. Aber wie alle klugen und vorsichtigen Thiere werden sie, wenn sie in Gefangenschaft gelangen, bald zahm und beweisen dann eine so innige Anhänglichkeit an ihren Pfleger, daß dieser es ihnen gestatten kann, nach Belieben sich zu bewegen, da sie nur ausnahmsweise die ihnen gewährte Freiheit mißbrauchen.

Der Schnabel, insbesondere aber der Schnabelaufsatz, der Nashornvögel ist so verschiedenartig gebaut, daß man die im übrigen unter sich sehr übereinstimmenden Glieder der Familie in nicht weniger als zwölf Sippen zerfällt hat. Dem mir gestellten Ziele entspricht es nicht, hierauf des genaueren einzugehen, und es muß daher genügen, wenn ich die neuerlich beliebte Einteilung der gesammten Gruppe nur nebenbei berücksichtige. So vereinigt man die kleinsten Arten unter dem Namen Glatthornvögel ( Rhynchaceros) in einer besonderen Sippe oder Untersippe. Der Schnabel ist verhältnismäßig klein, obschon immer noch sehr groß, oben und unten gebogen, an den Rändern mehr oder weniger gezähnelt und auf der schneidigen Firste etwas erhaben, seitlich auch wohl seicht gefurcht, aber ohne jeden hornigen Aufsatz, die Füße kurz und schwach, die Flügel, in denen die vierte oder fünfte Schwinge die längste, mittel-, der sanft abgerundete Schwanz ziemlich lang.

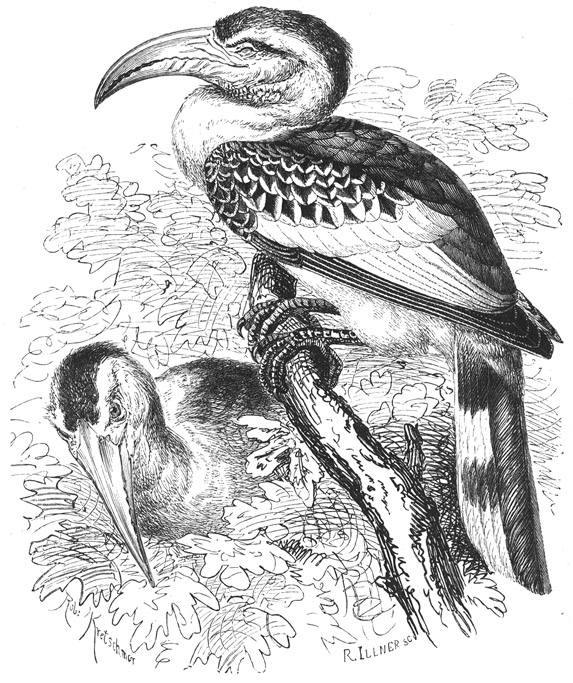

Vom siebzehnten Grade nördlicher Breite an verbreitet sich der Tok ( Buceros crythrorhynchus, nasutus und leucopareus, Alophius und Tockus erythrorhynchus, Rhynchaceros erythrorhynchus und melanoleucus) nach Süden hin über den größten Theil Afrikas. Er ist einer der kleinsten Arten der Familie und leicht kenntlich, aber nicht wohl mit kurzen Worten zu beschreiben. Die ganze Mitte des Kopfes ist dunkelbraun, die Ohrgegend bräunlich, ein breiter Streifen an den Halsseiten schwarzbraun, ein zwischen ihm und dem Oberkopfe verlaufender weiß, die Oberseite schwarzbraun, durch große keilförmige weiße Endflecken der kleinen Schulter- und Flügeldeckfedern gezeichnet. Die Handschwingen sind schwarz, die ersten sechs mit großen eiförmigen weißen Flecken aus der Mitte der Innenfahne, die zweite bis fünfte mit denselben Flecken auch auf der Außenfahne geziert, die Armschwingen mit Ausnahme der drei ersten und letzten weiß, jene wie die Handschwingen gefleckt und außerdem noch weiß gesäumt, die letzten wie die größten Schulterdeckfedern dunkelbraun, innen an der Wurzelhälfte weiß, die großen Deckfedern der einfarbig weißen Schwingen ebenfalls weiß, die mittelsten beiden Schwanzfedern einfarbig dunkelbraun, die übrigen in der Wurzelhälfte schwarz, in der Endhälfte weiß, hier aber mit einer schwarzen Querbinde versehen, welche auf den äußersten nur noch als Fleck erscheint. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel, mit Ausnahme eines dunklen Fleckes an der Wurzel des Unterschnabels, blutroth, der Fuß braungraulich. Die Länge beträgt 46, die Breite 57, die Fittiglänge 17, die Schwanzlänge 19,5 Centimeter. Das ähnlich gefärbte Weibchen ist bedeutend kleiner.

In allen Waldungen Abessiniens, Ostsudâns und Kordofâns und ebenso in allen entsprechenden Gegenden Mittel-, West- und Südafrikas gehört der Tok zu denjenigen Vögeln, welche man tagtäglich sieht oder hört. Man begegnet ihm, wenn auch seltener, schon in den dünn bestandenen Waldungen der Steppe und regelmäßig, stellenweise sehr häufig, in den Flußniederungen, wo der Wald aus hohen Bäumen besteht. Im Gebirge steigt er, nach Heuglins Beobachtungen, bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe empor. Er wandert nicht, schweift jedoch oft im Vereine mit einem nahen Verwandten weit im Lande umher und besucht dann, laut Heuglin, selbst die Nachbarschaft von Viehgehegen und Gehöften, welche er sonst meidet.

Tok (Buceros erythrorhynchus). ⅖ natürl. Größe.

Wie die meisten Hornvögel, ist auch der Tok ein echter Baumvogel, welcher nur ungern, wahrscheinlich bloß dann, wenn Mangel an Beeren und Baumfrüchten ihn zwingt, Nahrung zu suchen, auf den Boden herabkommt. Gewisse Bäume im Gebiete werden zu Lieblingsplätzen; auf ihnen erscheinen er und seine Verwandten, unter welche er sich gern mischt, mit größter Regelmäßigkeit. Er liebt es, sich frei zu zeigen und setzt sich deshalb möglichst hoch in den Wipfeln auf die äußersten Spitzen der Zweige. Die Stellung, welche er im Sitzen einnimmt, ist nicht unzierlich, obgleich er den Hals sehr einzieht, in ein breites S biegt und der Kopf dadurch dicht auf die Schultern zu liegen kommt, er sich auch mit dem Leibe fast auf den Ast legt und den Schwanz steif herabhängen läßt. Von einem Zweige zum anderen hüpft er mit ziemlichem Ungeschicke, auf einem und demselben Aste aber rutscht er behend dahin. Sein Flug erinnert einigermaßen an den unserer Spechte, ist aber so eigenthümlich, daß man den Tok auf jede Entfernung erkennt. Mehrere rasche Flügelschläge erheben den Vogel auf eine gewisse Höhe, von welcher er sich mit tief niedergebogenem Schnabel in sehr steilen Bogen nach unten fallen läßt, hierauf wieder emporklettert und von neuem nach abwärts stürzt. Dabei wird der Schwanz wechselseitig gebreitet und wieder zusammengelegt. Der Name des Vogels ist ein Klangbild seiner Stimme; denn diese besteht aus einem einzigen wohltönenden Laute, welcher aber sehr oft und kurz nacheinander wiederholt wird, so daß das Ganze minutenlang währen kann. Jeder einzelne Laut wird mit einer Neigung des Kopfes begleitet, das Geschrei gegen das Ende hin aber immer rascher, und der Vogel muß sich zuletzt sehr austrengen, um alle Töne, wie er gewissenhaft thut, nickend zu beglaubigen. Heuglin bezeichnet die Stimmlaute mit »Tluidiutluidiudiutlu« in allen möglichen Abwechselungen und Steigerungen und bemerkt, daß man von den aufgescheuchten Vögeln zuweilen auch ein rauhes, kurzes »Scharr«, von anderen ein lebhaftes Gackern vernehme. Ich muß sagen, daß mir der gewöhnliche Stimmlaut immer nur einsilbig ins Ohr geklungen hat und dem eintönigen Rufe gewisser Tauben derselben Urwälder vergleichbar erschienen ist.

In einer Hinsicht ähneln die Glatthornvögel unseren Raben. Sie sind neugierige und aufmerksame Geschöpfe. Wenn man ein Wild erlegt hat, pflegen sie herbeizukommen, setzen sich wohl auch in der Nähe auf einen Baum und theilen schreiend dieses Ereignis der Waldbewohnerschaft mit. Viel mehr noch erregt sie das Erscheinen eines gefährlichen Thieres, z. B. einer Schlange oder eines Raubthieres. Sie sind es, welche mit aller Wuth und aller Geschicklichkeit der Raben auf den Uhu stoßen, den schleichenden Leopard anderen Thieren verrathen, dem Honigangeber ins Handwerk pfuschen und die von ihnen entdeckte Schlange oder jedes andere auffallende Geschöpf ihren Klassenverwandten anzeigen. Und nicht bloß diese, sondern auch die Säugethiere achten auf ihr Gebaren; denn sie haben sich wirklich ein gewisses Ansehen unter den übrigen Thieren verschafft. Der Klippspringer spitzt das Gehör, wenn er ihren Ruf vernimmt; die ruhende Antilope erhebt sich vom Lager, die leicht beschwingten Vögel kommen herbeigeflogen, kurz, alles lebende im Walde wird aufmerksam und rege.

In dem Magen der von mir erlegten Glatthornvögel habe ich Früchte, Sämereien und Kerbthiere gefunden; ich zweifle aber nicht, daß vom Tok ein aufgefundenes Vogelnest ausgeplündert, ein noch täppischer Vogel oder ein kleines Säugethier, eine Eidechse etc. ausgenommen wird. Gefangenen Toks mindestens ist ebensowenig zu trauen als größeren Verwandten, und sie lassen wohl kaum eine günstige Gelegenheit vorübergehen, um ein ihnen sich bietendes Vögelchen wegzuschnappen. Andersson beobachtete den Tok oft Nahrung suchend auf dem Boden, woselbst weder Heuglin noch ich ihn jemals gesehen haben, und beschreibt sehr richtig, daß er den Bissen vor dem Verschlingen in die Höhe wirft und mit der Spitze des Schnabels wieder auffange.

Ueber das Brutgeschäft des Tok hat Livingstone ausführlich berichtet, und seine Angaben sind später von Kirk und Andersson als durchaus richtig bezeichnet worden. »Wir hatten«, so erzählt der berühmte Reisende, »hier große Moganewälder zu durchreisen, und meine Leute fingen eine Menge der Vögel, welche man ›Korwe‹ nennt, in ihren Brutplätzen, welche sich in Höhlungen der Moganebäume befanden. Am neunzehnten Februar stießen wir auf das Nest eines Korwe, welches gerade vom Weibchen bezogen werden sollte. Die Höhlung erschien auf beiden Seiten mit Lehm vermauert; aber eine herzförmige Oeffnung war geblieben, genau so groß, um den Körper des Vogels hindurchzulassen. Der innere Raum zeigte jedesmal eine ziemlich geräumige Verlängerung nach oben, und dorthin versuchte der Vogel zu flüchten, wenn wir ihn fangen wollten. In einem Neste fanden wir ein weißes, dem einer Taube ähnelndes Ei, und ein zweites ließ der Vogel fallen, nachdem er schon in unseren Händen war. Im Eierstocke entdeckte ich außerdem noch vier befruchtete Eier. »Zum erstenmal erblickte ich diesen Vogel in Kolobeng beim Holzschlagen in einem Walde. Ein mich begleitender Eingeborener rief plötzlich: ›Da ist das Nest eines Korwe‹. Ich sah in einer mäßigen Höhlung eines Stammes nichts als eine Spalte, ungefähr einen Centimeter breit und sieben bis zehn Centimeter lang. In der Meinung, das Wort ›Korwe‹ bedeute irgend ein kleines Säugethier, wartete ich mit gespannter Aufmerksamkeit, was der Mann wohl herausziehen würde. Derselbe brach den harten Lehm, mit welchem die Spalte umgeben war, weg, langte mit dem Arme hinein und brachte einen ausgewachsenen Tok heraus. Er erzählte mir sodann, daß das Weibchen, nachdem es sein Nest bezogen, ein eigentliches Wochenbett abhalten müsse. Das Männchen mauere den Eingang zu und lasse nur eine kleine Oeffnung, durch welche der eingeschlossene Vogel den Schnabel stecke, um sich so vom Männchen füttern zu lassen. Das Weibchen verfertige das Nest aus eigenen Federn, lege die Eier, brüte sie aus und bleibe bei den Jungen, bis zu deren Flüggewerden. Während dieser ganzen Zeit, welche zwei bis drei Monate dauern soll, ist das Männchen eifrig beschäftigt, die Gattin nebst den Jungen zu füttern. Gewöhnlich wird jene hierbei sehr fett und gilt deshalb bei den Eingeborenen als Leckerbissen, während das arme Männchen jämmerlich abmagert, oft in dem Grade, daß es bei plötzlich eintretendem Witterungswechsel mit dem Regen, wohl vor Schwäche, von dem Baume fällt und stirbt. Ich habe keine Gelegenheit gefunden, die wirkliche Dauer der Gefangenschaft zu ermitteln. Als ich aber acht Tage später an demselben Baume auf den Korwe stieß, war die Oeffnung schon wieder zugemauert, und es schien danach, als habe sich der unglückliche Wittwer bereits wieder mit einer neuen Gattin getröstet. Wir ließen beide ungestört, und der Zufall wollte, daß ich später den Ort nicht wieder betreten habe.

»Der Februar ist der Monat, in welchem das Weibchen das Nest bezieht. Wir sahen viele dergleichen ganz oder noch nicht völlig fertig, und hier, nahe den portugiesischen Besitzungen in Mosambik wie um Kolobeng, lautete ganz übereinstimmend die Aussage der Eingeborenen dahin, daß der eingeschlossene Vogel erst dann frei wird, wenn die Jungen flügge sind, um die Zeit der Kornreife nämlich. Da diese aber zu Ende des April fällt, so würde die Dauer der Gefangenschaft zwischen zwei oder drei Monaten betragen. Mitunter soll das Weibchen zweimal Eier ausbrüten, und wenn die beiden Jungen vollkommen flügge sind, haben zwei andere gerade die Eischale durchbrochen. Dann verläßt es das Nest mit den beiden älteren und beide Alten füttern alsdann, nachdem die Oeffnung von neuem zugemauert, die beiden zurückgebliebenen Jungen. Verschiedene Male beobachtete ich einen Ast, welcher deutliche Spuren davon zeigte, daß hier zu oft wiederholten Malen der männliche Korwe während der Ernährung des Weibchens gesessen hatte.«

Neuerdings sind Toks wiederholt nach Europa gebracht worden. Ich habe sie in verschiedenen Thiergärten gesehen und hier und da längere Zeit beobachtet. Sie zählen nicht zu den besonders anziehenden Käfigvögeln, bewegen sich wenig, lassen nur selten einen Stimmlaut vernehmen, schreien niemals in der begeisterten Weise wie während der Fortpflanzungszeit draußen im freien Walde, lassen daher kaum ahnen, welche absonderliche Gesellen sie eigentlich sind.

Als Vertreter der indischen Arten der Familie mag zuerst der Doppelhornvogel Erwähnung finden. Die von ihm vertretene Untersippe ( Dichoceros) kennzeichnet der große, hohe, breite, über das erste Schnabeldrittheil hinausreichende, einen beträchtlichen Theil des Vorderkopses überdeckende, hinten abgestutzte, vorn in zwei stumpfe Spitzen getheilte Schnabelaufsatz.

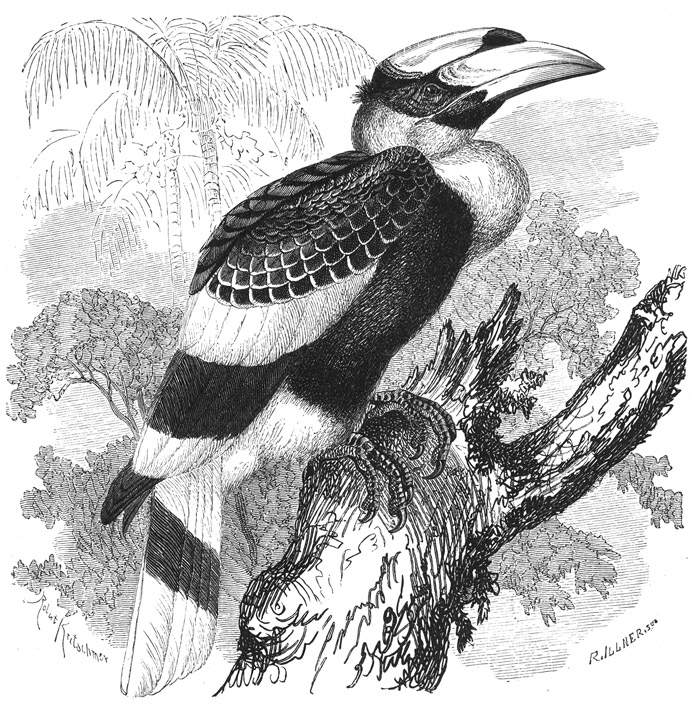

Doppelhornvogel (Buceros bicornis). ⅕ natürl. Größe

»Homraï« oder »Homray« nennen die Nepalesen, »Garuda« die Waldbewohner Südindiens, »Banrao« oder »König der Wälder« die Masuriner, »Malah-Moraykey« oder »Tongeber der Waldungen« und »Burong Undan« die Malaien den Doppelhornvogel ( Buceros bicornis, cavatus, cristatus und Homrai, Dichoceros und Homraius bicornis). Sein Gefieder ist der Hauptsache nach schwarz; der Hals, die Spitzen der oberen Schwanzdecken, der Bauch und die Unterschwanzdeckfedern, ein Flügelfleck, die Handschwingen an der Wurzel, sämmtliche Schwingen an der Spitze und endlich die Steuerfedern, mit Ausnahme eines breiten, schwarzen Bandes vor der Spitze, sind mehr oder weniger reinweiß. Nicht selten sehen die Hals- und Flügelfedern gilblich aus, infolge einer stärkeren Einfärbung mit dem Fette der Bürzeldrüse. Das Auge ist scharlachroth, der Oberschnabel, einschließlich des Aufsatzes, roth, in Wachsgelb übergehend, der Unterkiefer gelb, roth an der Spitze, der Raum zwischen dem Aufsatz und dem Schnabel von vorn gesehen schwärzlich, ein schmaler Streifen, welcher auf der Firste des Schnabels dahinläuft, dunkelbraun, der Wurzeltheil des Schnabels bleischwarz, die nackte Augenhaut schwarz, der Fuß dunkelbraun. Die Länge beträgt 1,2 Meter, die Fittiglänge 50 bis 52 Centimeter, die Schwanzlänge 44 Centimeter, die Länge des Schnabels 26 Centimeter, vom hinteren Theil des Aufsatzes bis zur Spitze 34 Centimeter, der Aufsatz selbst mißt 20 Centimeter in der Länge und 8,5 Centimeter in der Breite.

Der Homraï verbreitet sich über die Hochwaldungen Indiens, vom äußersten Süden an bis zum Himalaya und von der Malabarküste an bis nach Assam, Arrakan, Tenasserim, Burma und der Malaiischen Halbinsel, kommt übrigens auch auf Sumatra vor. Laut Jerdon haust er in Indien an Bergwänden bis fünfzehnhundert Meter über dem Meere, meist aber tiefer, gewöhnlich paarweise, seltener in kleinen Flügen; laut Hodgson, dem wir eine nach Form und Gehalt mustergültige Schilderung des Auftretens und Wesens verdanken, bewohnt er in Nepal alle niederen Gebirgszüge zwischen Haridwar im Westen bis Assam im Osten, dringt auch, dem Laufe der Ströme folgend, tief in das Innere des Gebirges vor, hält sich jedoch in solchem Falle ausschließlich an die Thäler und steigt niemals zu den luftigen Gipfeln der benachbarten Hochberge empor. Eingeborene, welche mit dem Vogel und seinem Leben wohl vertraut waren, versicherten Hodgson, daß er nur den Winter in gedachten Thälern verbringe, mit Eintritt der warmen Jahreszeit dagegen, Ende Februars etwa, den Hochbergen im Norden zuwandere; Hodgson bezweifelt jedoch die Thatsächlichkeit dieser Angaben und ist geneigt, zu glauben, daß der Doppelhornvogel nicht wirklich wandert oder zieht, sondern nur in einem beschränkten Gebiete umherstreicht, je nachdem Wärme oder Kälte, Fruchtreife und Brutgeschäft ihm einen Theil seines Wohnkreises verleiden oder besonders annehmlich erscheinen lassen.

Malerisch und gestaltsam schildert Hodgson das Auftreten und Wesen des Homraï. Der Vogel wählt mit Vorliebe offene und bestellte Rodungen, wie sie in der Nähe der Flüsse mitten in den Waldungen angelegt werden, zu seinem Aufenthalte. Er lebt gesellig und zeichnet sich durch seine ernsten und ruhigen Gewohnheiten und Bewegungen ebenso aus wie durch Selbstvertrauen und Würde. Auf dem Wipfel eines hohen phantastischen Baumes sieht man die großen absonderlichen und selbstbewußten Vögel stundenlang bewegunglos sitzen, ihren Hals eingezogen und fast versteckt zwischen den Flügeln, den Leib auf die Fußwurzeln niedergebogen. Gelegentlich erhebt sich einer zu kurzem Fluge, in der Regel in Begleitung eines oder zweier Gefährten, und strebt einem anderen hohen Baume zu. Niemals begibt er sich, so weit Hodgsons Beobachtungen reichen, zum Boden herab oder seht sich auch nur auf einen niedrigen Baum. Zwanzig oder dreißig dieser Vögel findet man gewöhnlich in unmittelbarer Nachbarschaft, sechs oder acht auf demselben Baume, vorausgesetzt, daß dieser groß sei, und hier verweilen sie, wie bemerkt, stundenlang mit dem unwandelbaren, würdigen Ernste von Richtern, dann und wann einige halb unterdrückte Laute ausstoßend, welche ebenso seltsam sind wie ihre Gestalt und Sitten. Diese Laute erinnern an das Quaken eines Ochsenfrosches, übertreffen dasselbe auch kaum an Stärke. Wenn aber der unerbittliche Jäger solcher feierlichen Versammlung sich aufdrängt und, ohne tödtlich zu verwunden, einen der Vögel vom Baume herabschießt, setzt ihn das brüllende Geschrei des gefährdeten Homraï in höchstes Erstaunen. Denn mit nichts anderem kann man die dann vernehmbaren heftigen Laute vergleichen, als mit dem Schreien eines Esels. Ihre Gewalt ist außerordentlich und wohl eine Folge der ungewöhnlich knochigen Luftröhre und Stimmritze.

Alle übrigen Beobachter treten dieser Schilderung im wesentlichen bei; doch bemerkt Jerdon, daß er niemals, weder im südlichen Indien noch in Sikim, größere Gesellschaften als solche von fünf und sechs und selbst sie nur selten gesehen habe. Er bezeichnet den Doppelhornvogel im allgemeinen als einen stillen Gesellen, welcher bloß dann und wann ein tiefes, jedoch nicht lautes Krächzen ausstößt, fügt dem aber hinzu, daß gelegentlich, wenn eine Gesellschaft sich zusammenfindet, auch überaus laute, rauhe und unangenehme Schreie vernommen werden. »Die Stimme«, bestätigt Tickell, »erregt das Echo, und es wird einem zuerst schwer, zu glauben, daß ein Vogel solche Töne von sich gibt. Wie bei anderen Arten wird das Geschrei ebensowohl beim Einathmen als beim Ausstößen der Luft hervorgebracht.« Nach meinen Beobachtungen an gefangenen Homraïs lassen sich die einzelnen abgebrochenen Laute, welche man vernimmt, am besten mit dem Bellen eines mittelgroßen Hundes vergleichen und etwa durch die Silben »Karok« oder »Krok« ansdrücken. Bei jedem dieser Laute erhebt der Vogel Hals und Kopf, so daß der Schnabel fast senkrecht steht, und senkt ihn dann wieder abwärts.

»Der Homraï«, so fährt Hodgsonfort, »fliegt mit ausgestrecktem Halse und eingezogenen Beinen, wagerecht gehaltenem und etwas ausgebreitetem Schwanze. Sein ermüdender Flug beschreibt eine gerade Linie und wird unterhalten durch schwerfällige, gleichmäßige, aber rasch nach einander wiederholte Schläge der Flügel, welche, obschon sie groß genug sind, doch verhältnismäßig kraftlos zu sein scheinen, wahrscheinlich infolge des lockeren Zusammenhaltes der Wirbelsäule.« Alle Flügelschläge werden von einem lauten, sausenden Geräusche begleitet, welches nach Jerdon noch in einer Entfernung von einer englischen Meile vernehmbar sein soll. Auf dem Boden ist der Doppelhornvogel, wenn auch nicht gänzlich fremd, so doch sehr ungeschickt. Seine Füße sind nicht zum Gehen, wohl aber bewunderungswürdig geeignet, einen starken Zweig zu umklammern. Auch bieten die Bäume, wie Hodgson hervorhebt, dem Vogel alles, was er zum Leben bedarf, Nahrung und Ruhe auf derselben Stelle, so daß er der Nothwendigkeit überhoben ist, auf den Boden herabzukommen. Gefangene haben mich belehrt, daß diese Angabe des trefflich beobachtenden Forschers nicht ganz richtig ist. Dann und wann fällt es, wie wir sehen werden, dennoch einem Homraï ein, das Gezweige zu verlassen und auf den Boden herabzufliegen.

Hodgson glaubt, den Homraï als fast ausschließlichen Fruchtfresser bezeichnen zu dürfen. »Daß er ein solcher wenigstens zu gewissen Zeiten ist«, meint er, »steht außer aller Frage. Denn der Magen von sechs oder acht Vögeln, welche ich im Januar und Februar erlegte und untersuchte, enthielt einzig und allein die Frucht der heiligen Feige. Besagte Frucht ist es, welche fast alle Beobachter unseren Vogel fressen sahen, und Feigen überhaupt, ebensowohl wilde wie in Gärten gezogene, zieht er unzweifelhaft jeder anderen Frucht vor. Jedoch beschränkt er sich nicht auf dieselbe, sondern verzehrt je nach Umstünden bald die eine bald die andere.« In Fruchtgärten wird er, laut Horne, zuweilen sehr lästig. Im Jahre 1867 wurde der Garten des genannten Berichterstatters von den Homraïs so arg heimgesucht, daß ein Dutzend von ihnen abgeschossen werden mußte. Sie erschienen auf den Bäumen, kletterten hier fast wie Papageien umher, indem sie den Schnabel zu Hülfe nahmen und entleerten die Kronen von allen Früchten, welche an ihnen hingen. In dem betreffenden Garten standen Orangebäume, welche sehr große, süße, lockerschalige Früchte trugen. Diese fand der genannte oft dem Anscheine nach unberührt am Zweige hängen, innerlich aber vollständig entleert. Daß man nach solchen Wahrnehmungen den Homraï als ausschließlichen Pflanzenfresser betrachtet, wird erklärlich; Beobachtungen an gefangenen aber erschüttern eine solche Anschauung wesentlich. Auch hier nehmen zwar die Hornvögel Früchte aller Art mit Vorliebe an, einige Sorten von diesen so ungemein begierig, daß man dieselben geradezu als Leckerbissen betrachten darf; außer Pflanzennahrung aber verlangen sie auch thierische Stoffe. Einzelne von ihnen zeigen sich als förmliche Raubthiere, welche jedes lebende und schwächere Wesen in ihrer Nähe überfallen und umbringen. Sie entvölkern ein Fluggebauer, in welches man sie bringt, in kürzester Frist. Denn trotz ihres anscheinend ungeschickten Wesens wissen sie sich ihrer Mitbewohner bald zu bemächtigen, lauern, ruhig auf einer und derselben Stelle sitzend, auf den unachtsamen Vogel, welcher in ihre Nähe kommt, fangen ihn durch plötzliches Hervorschnellen des Schnabels im Sitzen oder im Fliegen, schlagen ihn einigemal gegen den Boden, stellen sich sodann mit dem Fuße auf die glücklich erlangte Beute und verzehren dieselbe mit so ersichtlichem Behagen, daß man schwerlich an unnatürliche, erst in der Gefangenschaft erlernte Gelüste glauben darf. Jeder Bissen, welchen sie nehmen, wird vorher in die Luft geworfen und mit dem Schnabel wieder aufgefangen. Ihre Fertigkeit in dieser Beziehung ist überraschend und steigert sich durch Uebung bald so, daß sie die ihnen zugeworfenen Leckereien fast unfehlbar ergreifen, mögen dieselben kommen, von welcher Seite sie wollen. Dagegen bestätigen die gefangenen Homraïs eine Angabe Hodgsons wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Sie verschmähen zwar nicht gänzlich das Wasser, wie der genannte behauptet, trinken aber in der That nur äußerst selten: bei ausschließlicher Fütterung mit frischen Früchten nur alle vierzehn Tage, bei gemischter Nahrung hingegen alle drei bis vier Tage einmal.

lieber das Brutgeschäft liegen mehrere Beobachtungen vor. »Wenn das Weibchen«, sagt Mason, »seine fünf bis sechs Eier gelegt hat, wird es von dem Männchen so vollständig mit Lehm eingemauert, daß es eben nur seinen Schnabel durch die Oeffnung stecken kann. So bringt dasselbe nun die Brutzeit zu, und es würde sein Leben verwirken, wenn es die Wand des Kerkers durchbrechen wollte. Um es für den Verlust der Freiheit zu entschädigen, ist das Männchen eifrig beschäftigt, ihm Früchte zuzutragen, und zwar bringt es alle Speisen unzerstückelt, weil das Weibchen eine angebrochene Frucht nicht anrühren würde.« Es bedarf kaum der Erwähnung, daß der letztere Theil der Angaben Masons auf Erfindung, beziehentlich auf gläubiger Hinnahme fabelhafter Erzählungen der Eingeborenen beruht; der erstere Theil der Mittheilungen aber ist richtig. Tickell vervollständigt Masons Angaben. »Am sechzehnten Februar 1858«, so erzählt er, »erfuhr ich von den Bewohnern des Dorfes Karen, daß ein großer Hornvogel in der Höhlung eines benachbarten Baumes brüte, und daß schon seit einigen Jahren derselbe Platz von einem Paare benutzt worden war. Ich besuchte die Brutstelle und bemerkte, daß die Höhlung sich in dem Stamme eines fast geraden, auf fünfzehn Meter vom Boden astlosen Baume befand. Die Höhle war mit einer dicken Lehmlage bis auf eine kleine Oeffnung verschlossen, durch welche das Weibchen den Schnabel stecken und vom Männchen gefüttert werden konnte. Einer der Dorfbewohner kletterte mit vieler Mühe an dem Baume empor, indem er Bambusstöcke in den Stamm trieb, und begann den Lehm wegzuräumen. Während er beschäftigt war, ließ das Männchen laute, röchelnde Töne vernehmen, flog aber ab und zu und kam dicht an uns heran. Die Eingeborenen schienen es zu fürchten und behaupteten, daß sie von ihm angegriffen werden würden; ich hatte deshalb meine Noth, sie abzuhalten, es zu tödten. Als die Höhlung genügend geöffnet war, steckte der emporgekletterte Mann seinen Arm in das Innere, wurde aber vom Weibchen so heftig gebissen, daß er den Arm schnell zurückzog und fast zu Boden gestürzt wäre. Nachdem er die Hand mit einigen Lappen umhüllt hatte, gelang es ihm, den Vogel herauszuziehen: ein erbärmlich aussehendes Geschöpf, häßlich und schmutzig. Das Thier wurde herabgebracht und auf dem Boden freigelassen, hüpfte hier, unfähig zu fliegen, umher und bedrohte die umstehenden Leute mit seinem Schnabel. Endlich erkletterte es einen kleinen Baum und blieb hier sitzen, da es viel zu steif war, als daß es hätte seine Flügel gebrauchen und mit dem Männchen sich vereinigen können. In der Tiefe der Höhle, ungefähr einen Meter unter dem Eingange, lag ein einziges, schmutzig lichtbräunliches Ei auf Mulm, Rindenstückchen und Federn. Außerdem war die Höhle mit einer Masse faulender Beeren gefüllt. Das Weibchen war von dem Oele seiner Bürzeldrüse gelb gefärbt.« An einer anderen Stelle versichert Tickell, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie das Männchen das Weibchen mit Lehm einmauerte. Nach neuerlichen Beobachtungen Horne's scheint es nun aber, daß auch diese Angabe noch einer Berichtigung bedarf, indem es nicht das Männchen, sondern das Weibchen ist, welches die Höhle verschließt. Horne hatte überaus günstige Gelegenheit, die Vögel beim Nestbaue zu beobachten: »Im April 1868«, so erzählt er, »erhielt ich Mittheilung von zwei Nestern, welche beide in hohlen Baumwollbäumen angelegt waren, nachdem die Vögel mit ihren Schnäbeln den Mulm herausgehoben und so die Höhlung zu erwünschter Weite vervollständigt hatten. In jedem Falle erhielt ich drei Eier, und beide Male schien die Oeffnung mit Kuhdünger oder einer ihm ähnelnden Masse verschlossen zu sein. Ich vermochte jedoch, der großen Höhe wegen, nicht, dies genau zu bestimmen, und da ich jedesmal sechs bis acht englische Meilen weit zu gehen hatte, fehlte mir die Gelegenheit, den Hergang der Sache zu beobachten. Der Vogel, welchen ich aus einem der Nester entnehmen ließ, hatte viele von den ohnehin locker sitzenden Federn verloren, und war in einem sehr schlechten Zustande. Glücklicher als bisher sollte ich zu Ende desselben Monats sein. Auf einer Blöße, sehr nahe bei meiner Veranda, stand, umgeben von anderen Bäumen, ein stolzer Sisubaum mit einer Höhle in der ersten Gabelung, um deren Besitz Papageien und Raken langwierige Streitigkeiten ausfochten. Ich hatte oft gewünscht, daß diese Höhle von Doppelhornvögeln ausersehen werden möge, und war höchst erfreut, wahrzunehmen, daß nach langer Berathung und wiederholter Besichtigung, nach endlosem Schreien der Raken und Kreischen der Papageien ein Pärchen jener Vögel am achtundzwanzigsten April Anstalten traf, sich in Besitz derselben zu setzen. Die Höhlung hatte ungefähr dreißig Centimeter Tiefe und innen genügenden Raum. Am neunundzwanzigsten April begab sich das Weibchen in das Innere und erschien fortan nicht wieder vor der Höhle. Es hatte gerade Platz, um auch seinen Kopf zu verstecken, wenn es verborgen zu sein wünschte oder Unrath von unten nach oben bringen wollte. Die Höhle befand sich etwa drei Meter über dem Boden und meiner Veranda gerade gegenüber, so daß ich jeden Vorgang mit Hülfe eines Fernglases vollkommen genau beobachten konnte. Nachdem das Weibchen sich in das Innere zurückgezogen hatte, zeigte sich das Männchen sehr geschäftig, es zu atzen, und brachte ihm gewöhnlich eine kleine Frucht der heiligen Feige. Am dreißigsten April begann jenes eifrig an dem Verschlusse zu arbeiten und benutzte hierzu vornehmlich seinen eigenen Unrath, welchen es vom Boden der Höhle heraufholte, rechts und links anklebte und mit der flachen Seite seines Schnabels wie mit einer Mauerkelle bearbeitete. Das Männchen sah ich niemals etwas anderes thun als Futter zutragen, niemals auch fand ich eine ausgeworfene Frucht unter dem Baume und immer nur sehr wenig Unrath, welch letzterer dem Anscheine nach von dem Weibchen selbst ausgeworfen wurde, nachdem der Verschluß hergestellt worden war. Das Männchen erschien in der Nähe des Baumes, flog zu der Höhlung, klammerte sich mit den Klauen an der Rinde fest und klopfte mit dem Schnabel an. Auf dieses Zeichen hin erschien das Weibchen und empfing die Frucht, worauf das Männchen wieder davonflog. Die Oeffnung, welche anfänglich bei fünfzehn Centimeter Höhe noch drei oder vier Centimeter Breite hatte, wurde zuletzt so eng geschlossen, daß man an der weitesten Stelle eben den kleinen Finger durchstecken konnte. Doch ist hierbei nicht zu vergessen, daß der Schnabel beim Oeffnen immerhin noch einen Spielraum von acht bis zehn Centimeter hatte, da die Oeffnung eine schlitzförmige war. Das Zukleben des äußeren Loches nahm zwei oder drei Tage in Anspruch. Von dieser Zeit an wurde der Unrath des Weibchens, welchen es bisher hauptsächlich zum Verkleben verwendet hatte, ausgeworfen. Ein dritter Nashornvogel, welcher sich in der Gegend umhertrieb, sah dem Hergange aufmerksam zu, stritt sich dann und wann mit dem erwählten Männchen, trug dem Weibchen aber niemals Futter zu. Am siebenten Mai, nachdem ich meiner Meinung nach dem Weibchen genug Zeit zum Legen gegönnt hatte, bestieg ich mit Hülfe einer Leiter den Baum, öffnete das Nest und zog das Weibchen, welches sich in sehr gutem Zustande befand, mit einiger Schwierigkeit aus der Höhlung heraus, um die von mir gewünschten drei Eier zu erhalten. Anfänglich vermochte es kaum zu fliegen, war dies jedoch nach geraumer Zeit wieder im Stande. Die Eingeborenen, welche die Gewohnheiten dieser Vögel sehr gut kennen, erzählten mir, daß das Weibchen die Wand durchbreche, sobald seine dem Ei entschlüpften Jungen nach Futter begehren, und diese Angabe dürfte in der That richtig sein.«

Auch Wallace konnte über das Brutgeschäft des Homraï Beobachtungen sammeln. Seine Jäger brachten ihm ein großes schönes Männchen, welches einer von ihnen geschossen zu haben versicherte, während es das Weibchen fütterte. »Ich hatte«, so erzählt der Reisende, »oft von der sonderbaren Gewohnheit dieser Vögel gelesen, und ging sofort, von mehreren Eingeborenen begleitet, an den Ort. Jenseit eines Flusses und eines Sumpfes fanden wir einen großen, über einem Wasser hängenden Baum, und an seiner unteren Seite, etwa in Höhe von sechs Meter, bemerkten wir ein kleines Loch inmitten einer schlammähnlichen Masse, welche, wie man mir sagte, dazu gedient hatte, die weite Eingangsöffnung der Höhle auszufüttern. Nach einiger Zeit hörten wir das rauhe Geschrei eines Vogels im Inneren und konnten sehen, wie er das weiße Ende seines Schnabels heraussteckte. Ich bot eine Rupie, wenn jemand hinaufsteigen und den Vogel mit den Eiern oder den Jungen herausnehmen wolle. Aber alle erklärten, es sei zu schwierig, und fürchteten sich. Sehr ärgerlich ging ich weg. Etwa eine Stunde später aber hörte ich zu meiner Ueberraschung lautes, heiseres Gekrächze in meiner Nähe. Man brachte mir das Weibchen mit seinen Jungen, welche man in dem Loche gefunden hatte. Dieses letztere war ein höchst seltsamer Gegenstand, so groß wie eine Taube, aber ohne ein Federchen an irgend einer Stelle, dabei außerordentlich fleischig, weich und die Haut halb durchscheinend, so daß das Thier eher einem Klumpen Gallerte mit angesetztem Kopf und Füßen ähnelte, als einem wirklichen Vogel. Die außerordentliche Gewohnheit des Männchens, sein Weibchen einzumauern und es während der Brutzeit und bis zum Flüggewerden der Jungen zu füttern, ist eine jener Thatsachen in der Naturgeschichte, welche wunderbarer sind, als man sich träumen läßt.«

Auch die fernere Entwickelung des jungen Doppelhornvogels scheint langsam zu verlaufen; wenigstens versichert Hodgson, daß er erst im vierten oder fünften Jahre zu voller Ausbildung gelange. Blyth hingegen behauptet nach Beobachtungen an gefangenen Doppelhornvögeln, daß drei Jahre zur Entwickelung genügen.

Ueber das Gefangenleben des Vogels theilt Tickell nachstehendes mit. »Der Homraï wird, wenn er jung aufgezogen ist, sehr zahm, bleibt aber immer kühn und bedroht diejenigen, welche er nicht kennt, mit seinem gewaltigen und gefährlichen Schnabel. Einer ließ sich keine Liebkosungen gefallen, wie es kleinere Arten der Familie thun. Er flog im Garten umher, hielt sich hier auf großen Bäumen oder auch auf dem Hausdache auf, kam zuweilen zum Boden herab, hüpfte hier mit schiefen Sprüngen umher, fiel dabei gelegentlich auch auf die Handwurzel nieder und suchte sich im Grase Futter zusammen. Einmal sah man ihn einen Frosch fangen, aber wieder wegwerfen, nachdem er ihn untersucht hatte. Bei seinen morgendlichen Spaziergängen näßte er sich oft das Gefieder ein, dann pflegte er sich, wenn die Sonne kam, mit ausgespannten Flügeln ruhig hinzusetzen, um die Federn wieder zu trocknen. Uebrigens schienen zwei andere gefangene zu beweisen, daß ihnen die Nässe durchaus nicht unangenehm war; denn sie setzten sich oft stundenlang den heftigsten Regengüssen aus und ließen sich vollständig einnässen. Die laute Stimme vernahm man niemals, sondern bloß ein schwaches, murmelndes Grunzen. Seine Gefräßigkeit war großartig; er konnte eine Paradiesfeige ohne Mühe hinabwürgen.« Auch ich habe den Homraï in geräumigen Käfigen nicht selten zum Boden herabkommen sehen. Hier bewegt er sich höchst ungeschickt. Er sitzt auf den Fußwurzeln, nicht aber auf den Zehen, muß sich dabei noch auf den Schwanz stützen, um sich im Gleichgewichte zu erhalten, und vermag nur durch täppische Sprünge, bei denen beide Beine gleichzeitig bewegt werden, sich zu fördern. Gleichwohl durchmißt er in dieser Weise nicht selten weitere Strecken. Im Gezweige ist seine Stellung sehr verschieden. Gewöhnlich hält er sich fast wagerecht, wie Hodgson geschildert, im Zustande großer Ruhe aber läßt er den Schwanz senkrecht herabhängen. Hat er lange des Sonnenscheins entbehrt, und leuchtet ihm der erste Sonnenblick wieder, so richtet er sich in ungewöhnlicher Weise auf, streckt und dehnt sich, breitet einen Flügel um den anderen, hebt ihn langsam empor, so weit er kann, und dreht und wendet sich nun nach allen Richtungen, um abwechselnd diese, dann jene Seite der Sonne auszusetzen. Wird es ihm zu warm, so streckt er den Hals lang aus und sperrt gleichzeitig den Schnabel auf, sowie es Raben und andere Vögel unseres Vaterlandes bei großer Hitze zu thun pflegen.

Gegenwärtig leben Homraïs in verschiedenen Thiergärten. Sie haben mich stundenlang gefesselt und hinlänglich überzeugt, daß man sie, wenn man überhaupt vergleichen will, nur mit den Pfefferfressern vergleichen kann. An diese erinnern ihr ganzes Treiben und ihre Bewegungen, Wesen und Gebaren. Sie sind, wie sich aus ihrem plumperen Bau von selbst erklärt, langsamer, ernster und träger als die Pfefferfresser, ähneln ihnen jedoch trotzdem in der Art und Weise, wie sie von einem Zweige zum anderen springen, auf dem Boden umherhüpfen, ihren Schnabel verwenden und sich sonstwie betragen, ebenso endlich auch hinsichtlich der Raubsucht, welche sie bethätigen. Nach dem bereits mitgetheilten bedarf es keiner weiteren Schilderung ihres Treibens im Gebauer, und will ich nur noch hinzufügen, daß sie bei geeigneter Pflege, namentlich bei gleichmäßiger Wärme, jahrelang die Gefangenschaft ertragen und sich im Käfige recht wohl zu fühlen scheinen. Unter sich zeigen sie sich ebenso verträglich als anderen kleineren Vögeln gegenüber unverträglich. Während einer der von mir beobachteten gefangenen einen vertrauensvoll an ihm vorüberfliegenden Tukan aus der Luft griff, abwürgte und auffraß, kamen unter verschiedenartigen Hornvögeln, wenigstens solchen gleicher Größe, ernstere Zänkereien und Streitigkeiten nicht vor, höchstens spielende Zweikämpfe, welche sich sehr hübsch ausnehmen. Beide hocken einer dem anderen gegenüber nieder, springen plötzlich vorwärts, schlagen unter hörbarem Klappen die Schnäbel zusammen und ringen nun förmlich miteinander. Zuweilen scheint aus solchen Spielen Ernst werden zu wollen; immer aber bemerkt man, daß es nichts anderes sein soll als eben nur ein Spiel. Verschiedenartige Hornvögel bekunden gegenseitiges Einverständnis wenigstens dadurch, daß sie ihre Rufe beantworten.

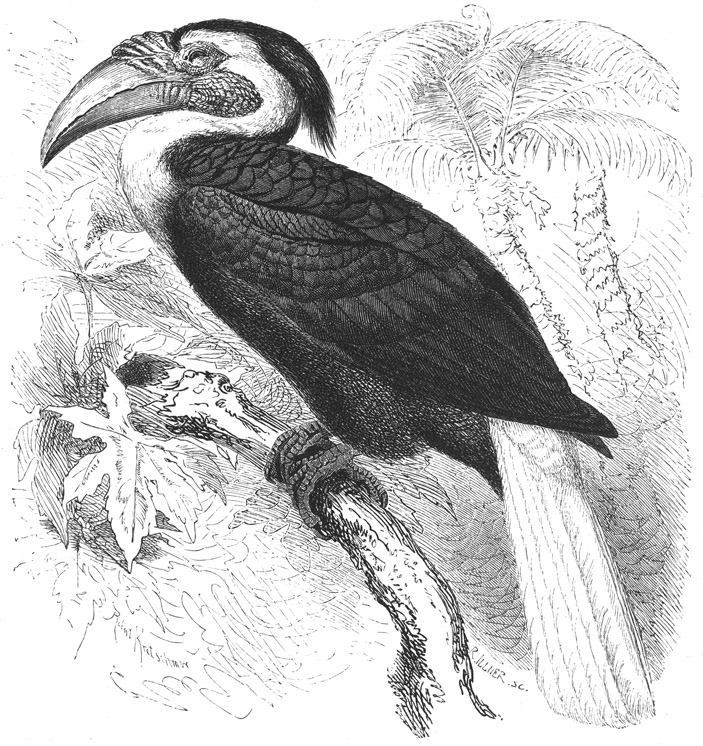

Es dient zur Vervollständigung, wenn ich vorstehendem die ausgezeichnete Schilderung folgen lasse, welche Bernstein von der Lebensweise eines Verwandten, des Jahrvogels ( Buceros plicatus, obscurus, undulatus, niger, annulatus, javanicus, javanus und Puseran, Calao und Rhyticeros plicatus), gegeben hat. Die Untersippe der Faltenhornvögel ( Rhyticeros), welche man auf diese Art begründet hat, kennzeichnet sich hauptsächlich dadurch, daß ein faltiger Wulst auf dem Oberschnabel die Stelle des Horns vertritt. Die Schwingen sind mittellang; der Schwanz ist ziemlich stark abgerundet, der Fuß kurz und kräftig. Das Gefieder des männlichen Jahrvogels ist, mit Ausnahme des dunkelbraunen Oberkopfes und des weißen, graulich überflogenen Halses, schwarz, das des weiblichen durchaus schwarz, der Schwanz bei beiden Geschlechtern aber weiß, das Auge braunroth, der Schnabel licht hornfarben, der Fuß schwärzlichgrau. Das Weibchen unterscheidet sich von dem Männchen durch die Färbung der nackten Kehlhaut, welche bei ihm hellgelb, bei jenem schmutzig indigoblau gefärbt ist. Dem jungen Vogel fehlt der Wulst; denn dieser entwickelt sich erst mit vollendetem Wachsthume. Da die tiefen Querfurchen nicht immer in gleicher Anzahl vorhanden sind, glaubte man früher, daß mit jedem Jahre ein neuer Querwulst sich bilde und man also aus ihrer Anzahl das Alter des Vogels berechnen könne. Dieser Umstand gab Veranlassung zu dem bei den Europäern jener Gegenden üblichen Namen. Bei den Sundanesen heißt er »Djulan«, »Goge« und »Bobosan«.

Der Jahrvogel bewohnt die Sundainseln und Malakka. »Sein eigentlicher Aufenthaltsort«, sagt Bernstein, »sind stille, ausgedehnte Waldungen des heißen Tieflandes und die Vorberge bis in Höhen von etwa tausend Meter über dem Meere. In höher gelegenen Waldungen kommt er selten oder gar nicht vor, wahrscheinlich weil gewisse Bäume, von deren Früchten er sich nährt, hier nicht mehr angetroffen werden. Nach diesen Früchten streift er oft weit umher, und man sieht ihn nicht selten paarweise, besonders am frühen Morgen, in bedeutender Höhe über den riesigen Bäumen des Waldes dahineilen und in gerader Linie Gegenden zustreben, wo fruchttragende Bäume ihm reichliche Mahlzeit versprechen. Während des Fluges streckt er Hals und Kopf mit dem gewaltigen Schnabel weit aus. Merkwürdig ist das eigentümlich sausende Geräusch, welches in abwechselnder Stärke den Flug dieses Vogels, ja vielleicht aller Hornvögel, begleitet und in ziemlicher Entfernung hörbar ist. Die Ursache dieses Sausens, welches, wie ich bemerkt zu haben glaube, besonders während des Senkens der Fittige bei jedem Flügelschlage hervorgebracht wird, ist, so viel ich weiß, noch nicht bekannt. Schwingt man einen Fittig unseres Vogels durch die Luft, so wird dadurch zwar ebenfalls ein gewisses Sausen hervorgebracht, dasselbe läßt sich jedoch keineswegs mit dem des fliegenden Vogels vergleichen. Einige Jahrvögel, welche in einem geräumigen Behälter lebend unterhalten wurden, machten zuweilen, auf den Sprunghölzern sitzend, mit den Flügeln Bewegungen, ohne daß sich das in Rede stehende Sausen hätte vernehmen lassen. Allein derartige Schwingungen der Flügel sind lange nicht so kräftig wie die während des Fluges. Ich bin geneigt, zu glauben, daß die ungeheuere Ausdehnung der Luftsäcke, welche sich bekanntlich zwischen Haut und Muskeln bis in die Schenkel, die Spitze der Flügel und die Kehlgegend erstrecken, und die damit verbundene Fähigkeit, größere Luftmassen aufzunehmen, hierbei eine Hauptrolle spielten. Ohne Zweifel ist dieser Fähigkeit wenigstens der hohe und leichte Flug zuzuschreiben, welcher den Vögeln bei ihren verhältnismäßig nicht sehr großen Flügeln eigen ist. Während des Fliegens muß aber bei der abwechselnden und starken Muskelzusammenziehung nothwendig die zwischen Haut und Muskeln eingeschlossene Luftmenge hin und her gedrückt und gepreßt werden, und diesem Umstande möchte ich wenigstens zum Theil das erwähnte Sausen zuschreiben.

Jahrvogel ( Buceros plicatus). ⅓ natürl. Größe.

»Der Jahrvogel lebt fast immer, selbst außer der Fortpflanzungszeit, paarweise; in kleinen Gesellschaften oder Familien habe ich ihn nie angetroffen. Verschiedene Baumfrüchte bilden seine Nahrung, und er fliegt, wie bemerkt, oft weit nach denselben. Mit gekochtem Reis, Kartoffeln, Pisang und anderen Früchten habe ich mehrere längere Zeit unterhalten und diese, das heißt die jung aufgezogenen, wurden bald so zahm, daß ich sie mit gestutzten Flügeln frei umherlaufen lassen konnte. Alt eingefangene weigern sich nicht selten, jede Nahrung zu sich zu nehmen und sterben nach einigen Tagen vor Hunger. Eine Stimme habe ich in der Freiheit von unserem Vogel noch nicht gehört; allein er ist so scheu, daß es schwer hält, in seine Nähe zu kommen. Die gefangenen ließen, wenn sie gereizt wurden, ein lautes Brüllen hören, das viel Aehnlichkeit hat mit dem eines Schweines, welches zornig ist oder geschlachtet wird. Wer es zum erstenmale hört, glaubt das Brüllen irgend eines Raubthieres zu vernehmen. In ihrem Schnabel haben sie eine bedeutende Kraft, obgleich man dies bei dem zelligen Bau desselben und den keineswegs starken Kaumuskeln nicht erwarten möchte. Sie beißen sehr empfindlich. Ein alt eingefangener hackte selbst in sein aus gespaltenem Bambus verfertigtes Behälter ein Loch und, als ich dasselbe durch ein etwa centimeterdickes Bret wieder dicht machen ließ, auch von letzterem sehr bald große Späne ab, so daß ich beständig um sein Entkommen besorgt sein mußte. Den nackten Kehlsack kann er, da er mit dem vorderen Brustluftsacke in Verbindung steht, aufblasen und ausdehnen, wodurch er bedeutend an Umfang zunimmt. Er thut dies besonders während des ruhigen Sitzens.

»Die Fortpflanzungsgeschichte dieser Vögel ist höchst merkwürdig. Ihr Nest legen sie mitten im dichtesten Walde in hohlen Bäumen an und zwar in ziemlicher Höhe über dem Erdboden. In hiesiger Gegend ist das Nest doppelt mühsam zu finden, da die mit dichten Waldungen bedeckten Berggehänge schmale, steile Grate bilden, welche durch tiefe Thäler getrennt werden, und jeder Raum zwischen den riesigen Baumstämmen durch ein undurchdringliches Gewirr und Gestrüpp von Farren, Schlinggewächsen, wildem Pisang und dergleichen ausgefüllt ist, durch welches man sich nur mit dem Kapmesser in der Hand mühsam einen Weg bahnen kann. Einmal macht sich das Nest, weil in einem hohlen Baume angelegt, dem Auge wenig oder kaum bemerklich, und dann ist es, selbst wenn man Ursache hat, in der einen oder anderen Gegend des Waldes dasselbe zu vermuthen, aus den angeführten Gründen oft sehr schwierig, bis dahin durchzudringen; wenn dies aber geglückt ist, muß man jeden der riesigen Bäume genau mustern, ob nicht irgendwo im Wipfel die den Eingang zum Neste bildende Spalte sich befindet. Bisweilen verräth das ab- und zufliegende Männchen das Nest, und dies war der Fall bei dem einzigen, welches ich bisher beobachtete. Dasselbe war in einer Höhe von etwa zwanzig Meter in einem hohlen Rasamalabaume angelegt und bot mir Gelegenheit, das schon von Horsfield mitgetheilte bestätigt zu finden. Sobald nämlich die zur Anlage des Nestes gewählte Baumhöhle, bei deren Erweiterung der starke Schnabel den Vögeln sehr zu statten kommen mag, in Ordnung gebracht ist, und das Weibchen zu brüten anfängt, wird der Eingang vom Männchen mit einer aus Erde und verfaultem Holze bestehenden, höchst wahrscheinlich mit dem Speichel des Thieres vermengten Masse so weit dicht gemauert, daß nur noch eine kleine Oeffnung übrig bleibt, durch welche das Weibchen seinen Schnabel vorstrecken kann. Während der ganzen Brutzeit wird es vom Männchen reichlich mit Früchten gefüttert, und letzteres ist deshalb gezwungen, zuweilen bis in bewohnte und verhältnismäßig baumarme Gegenden sich zu begeben. So wurde z. B. in der hiesigen, fast durchweg angebauten Gegend ein solches Männchen in einem benachbarten Garten geschossen. Aber warum geschieht nun das Einmauern des Weibchens? Daß es, wie Horsfield annimmt, zum Schutze gegen die Affen geschehe, scheint mir nicht wahrscheinlich, da wenigstens die javanischen Affen sich wohl hüten werden, in den Bereich einer so kräftigen Waffe zu kommen, als es der Schnabel des Vogels ist. Eher könnten die größeren Eichhornarten gefährlich werden, zumal mir ein Fall bekannt ist, daß ein gefangen gehaltenes Flugeichhorn einen in dasselbe Zimmer gebrachten Falken sofort anfiel, trotz des Sträubens tödtete und selbst theilweise auffraß. Besonderer Erwähnung werth scheint mir der Umstand zu sein, daß in dem von mir beobachteten Falle das Weibchen den größten Theil seiner Schwung- und Schwanzfedern verloren hatte, indem von den Schwingen erster Ordnung nur noch die beiden ersten, von denen zweiter Ordnung in dem einen Flügel noch sechs, in dem anderen bloß noch vier vorhanden waren, während die neun ersten ein viertel bis ein halb ihrer Länge erreicht hatten. Spuren davon, daß die Federn etwa abgebissen waren, ließen sich nirgends finden; auch war es auffallend, daß der Rumpf des Thieres weder Stoppeln noch junge Federn zeigte. Infolge dieses mangelhaften Zustandes seiner Flügel war der Vogel nicht im Stande, sich auch nur zwanzig Centimeter vom Boden zu erheben, und würde, einmal aus dem Neste gefallen, auf keine Weise wieder in dasselbe haben gelangen können. So weit meine Beobachtungen. Der Eingeborene, welcher das erwähnte Nest gefunden hatte und mich zu demselben führte, versicherte mir, daß das Weibchen während des Brütens stets vom Männchen auf die angegebene Weise eingemauert würde, daß es in dieser Zeit seine Schwingen wechsele, völlig ungeschickt zum Fliegen wäre und erst zu der Zeit des Flüggewerdens der Jungen sein Flugvermögen wieder erhalte. Es findet mithin dieses Einmauern lediglich aus Vorsorge statt, um zu verhüten, daß das Weibchen nicht aus dem Neste falle. Weitere Beobachtungen müssen dies entscheiden.«

Horsfield gibt noch andere Erzählungen der Eingeborenen wieder. Diese behaupten, daß das Weibchen vom Männchen eifersüchtig bewacht und nach Befinden bestraft werde. Glaube das Männchen nach einer zeitweiligen Abwesenheit zu bemerken, daß inzwischen ein anderes Männchen sich dem Neste genähert habe, so werde die Oeffnung sofort durch den eifersüchtigen und erzürnten Vogel zugemauert, und das eingeschlossene Weibchen müsse alsdann elendiglich umkommen.

Das von Bernstein beschriebene Nest bestand aus einer einfachen, dürren Unterlage von wenigen Reisern und Holzspänen. »Es enthielt neben einem kürzlich ausgekrochenen, noch blinden Jungen ein stark bebrütetes Ei, welches im Verhältnisse zum Vogel ziemlich klein ist, da sein Längendurchmesser nur aus vierundsechzig Millimeter, sein größter Querdurchmesser nur aus dreiundvierzig Millimeter besteht. Es hat eine etwas längliche Gestalt und ziemlich grobkörnige, weiße Schale, auf welcher hier und da einige blaßröthliche und bräunliche, wenig in die Augen fallende wolkenähnliche Zeichnungen und Flecke sich befinden.«

Der berühmteste aller afrikanischen Hornvögel ist der Hornrabe, »Abbagamba« oder »Erkum« der Abessinier, »Abu-Garn« der Sudâner ( Tmetoceros abyssinicus, Buceros abyssinicus und Leadbeateri, Tragopan, Bucorvus und Bucorax abyssinicus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Tmetoceros). Er gehört zu den größten Arten der Familie, ist kräftig gebaut, kurzflügelig, kurzschwänzig, aber ziemlich hochbeinig. Sein Schnabel ist sehr groß, schwach gebogen, seitlich abgeplattet, stumpfspitzig, in der Mitte der Schneiden klaffend, aber nur mit einem kurzen, obschon ziemlich hohen Auswuchse über der Wurzel des Oberschnabels verziert. Der Aufsatz beginnt auf der Scheitelmitte, reicht ungefähr bis zum ersten Drittheil der Schnabellänge vor, ist vorn entweder offen und dann röhrenartig oder abgeschlossen und hat ungefähr die Form eines nach vorn gekrümmten Helmes, dessen breiter und flacher Obertheil von dem sanft gerundeten, nach unten zu eingebogenen und mit der Schnabelwurzel verschmolzenen Seitentheilen durch eine Längsreihe kantig abgesetzt ist. Die sehr kräftigen Beine unterscheiden sich von denen anderer Hornvögel durch die Höhe der Läufe, welche zweimal die Länge der Mittelzehe beträgt, und die sehr dicken Zehen, deren äußere und mittlere im letzten Gliede verwachsen und deren innere und mittlere im vorletzten Gliede durch eine Spannhaut verbunden sind. In dem Fittige, in welchem die sechste Schwinge die längste ist, überragt die Spitze nur wenig die Oberarmfedern. An dem mittellangen Schwanze, dessen Länge ungefähr der Hälfte der Fittiglänge gleichkommt, verkürzen sich die äußeren Federn nicht erheblich. Die Augen und die Kehlgegend sind nackt und sehr lebhaft gefärbt. Das Gefieder ist, bis auf die zehn gelblichweißen Handschwingen, glänzend schwarz, das Auge dunkelbraun, der Schnabel, mit Ausnahme eines Fleckes am Oberschnabel, welcher hinten roth, vorn gelb ist, schwarz, der Augenring wie die Kehle dunkel bleigrau, letztere breit hochroth gesäumt. Das Weibchen unterscheidet sich hauptsächlich durch etwas geringere Größe und das weniger entwickelte nackte Kehlfeld. Die Länge beträgt nach eigenen Messungen 1,13, die Breite 1,83 Meter, die Fittiglänge 57, die Schwanzlänge 35 Centimeter.

Der Hornrabe hat ungefähr dieselbe Verbreitung wie der Tok, ist aber überall seltener. Sein Wohngebiet erstreckt sich über ganz Mittel- und Südafrika. Man kennt ihn aus Habesch und den benachbarten Ländern, dem ganzen südlichen Sudân, Westafrika vom Senegal bis zum Kaplande und ebenso von der ganzen Südostküste Afrikas. In den von mir bereisten Theilen Afrikas kommt er südlich des siebzehnten Grades der Breite ziemlich überall, jedoch nicht aller Orten in gleicher Häufigkeit vor; denn er bewohnt mehr die waldigen Steppenländer und die Gebirge als die eigentlichen Urwaldungen oder die baumlosen Gegenden. In Habesch steigt er, laut Heuglin, bis zu viertausend Meter im Gebirge empor, wird jedoch häufiger in einem Gürtel zwischen ein- und zweitausend Meter angetroffen. Nach der Brutzeit vereinigen sich zuweilen mehrere Paare mit ihren Jungen, und es kann dann geschehen, daß man ihrer zehn bis zwölf Stück gemeinschaftlich umherwandern sieht. Nach Monteiro sollen sich im Inneren Afrikas sogar Flüge von Hunderten zusammenscharen. Ich vermag die Wahrheit dieser Angabe nicht zu bestreiten, aber ebensowenig sie für richtig, beziehentlich für mehr als eine äußerst seltene Ausnahme zu halten. Gewöhnlich lebt der Hornrabe paarweise und nicht unter seinen Gattungsverwandten, ist auch kein Baumvogel im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern schreitet rabenartig auf der Erde umher, hier Nahrung suchend, und nimmt nur, wenn er aufgescheucht wird, auf Bäumen seine Zuflucht oder erwählt sie zu seinen Ruhesitzen. Einzeln stehende, dicht belaubte Hochbäume auf Lichtungen und Triften oder an Thalgehängen, welche weite Aussicht gestatten, werden, nach Heuglin, ähnlichen Orten bevorzugt. Doch begnügt sich der Abbagamba im Nothfalle auch mit einem höheren Felsblocke oder einer Bergkuppe, welche ihm weite Umschau gestattet. »Naht«, sagt Heuglin, »Gefahr, welche das ruhige Auge bald erkennt, so flüchtet er womöglich hinter Steine, Büsche und Hecken oder geht etwas mühsam auf, streicht in mäßiger Höhe und meist in gerader Linie, die Flügel kurz, kräftig und geräuschvoll schlagend, ein gutes Stück weit und läßt sich gewöhnlich auf einer erhabenen Stelle der Erde, auf Felsen oder dürren Baumästen nieder, um seinen Feind zu beobachten. Bei solchen Fluchtversuchen gewinnt er meist eine seinem früheren Standpunkte entgegengesetzte Thalwand.«

Hornrabe ( Tmetoceros abyssinicus). 1/5 natürl. Größe.

Der Vogel ist eine so auffallende Erscheinung, daß ihn jeder Eingeborene kennt, und er sich überall eine gewisse Achtung erworben hat. Bei Erregung geberdet sich namentlich das Männchen sehr sonderbar, breitet seinen Schwanz aus und legt ihn wieder zusammen, ganz nach Art des Truthahnes, bläst seinen Kehlsack auf, schleift seine Flügel auf dem Boden und gibt sich überhaupt ein gewaltiges Ansehen. Der Gang ist rabenartig, aber etwas wackelnd, der Flug keineswegs schwach, wie behauptet wird, sondern im Gegentheile leicht und schön, auch auf große Strecken hin schwebend, sobald der Vogel erst eine gewisse Höhe erreicht hat. Doch liebt es auch der Hornrabe nicht, in einem Zuge weite Strecken zu durchmessen, sondern fällt, wenn er aufgescheucht wurde, bald wieder ein. Sind Bäume in der Nähe, so pflegt er zunächst diesen sich zuzuwenden und von der Höhe aus umher zu spähen. Erscheint ihm etwas bedenklich, so erhebt er sich hoch auf den Füßen und schaut mit geöffnetem Schnabel ängstlich den Ankommenden entgegen. Der erste Laut, welcher von einem ausgestoßen wird, gibt dann das Zeichen zur Flucht für die ganze Gesellschaft. Scheu und vorsichtig ist er unter allen Umständen, und deshalb hält es stets schwer, ihm sich zu nahen. Selbst beim Futtersuchen wählt er sich am liebsten solche Stellen, welche nach allen Seiten hin freie Umschau gestatten.

In dem Magen eines männlichen Hornraben, welchen ich zerlegte, fand ich unter Dungkäfern und Heuschrecken einige Würmer und ein ziemlich großes Chamäleon. Gourney gibt Schnecken, Eidechsen, Frösche, Ratten, Mäuse, verschiedene Heuschrecken, Käfer und andere Kerbthiere, Monteiro Lurche, Vögel, Eier, Käfer, Mandiokawurzeln und Grundnüsse als seine Nahrung an. »Er jagt«, sagt Gourney, »am liebsten da, wo das Gras weggebrannt wurde, hackt mit seinem kräftigen Schnabel in den harten Boden, dreht hastig Erdklumpen um, so daß der Staub davonfliegt, nimmt die gefangenen Kerbthiere, wirft sie in die Luft, fängt sie wieder auf und läßt sie in den Schlund hinabrollen. Größere Schlangen tödtet er auf folgende Art. Wenn einer der Vögel ein derartiges Kriechthier entdeckt hat, kommt er mit drei oder vier anderen herbei, nähert sich von der Seite mit ausgebreiteten Schwingen und reizt mit diesen die Schlange, dreht sich aber im rechten Augenblicke plötzlich um, versetzt ihr einen gewaltigen Hieb mit dem Schnabel und hält geschwind wieder seinen schützenden Flügelschild vor. Diese Angriffe werden wiederholt, bis die Schlange todt ist. Geht diese zum Angriffe über, so breitet der Hornrabe beide Flügel aus und schützt damit den Kopf und die verwundbarsten Theile.« Antinori bezeichnet ihn, nach Beobachtungen und Untersuchungen des Magens, als Allesfresser im umfassendsten Sinne und bemerkt, daß er nicht allein allerlei Pflanzen aus dem Boden zieht, sondern auch Jagd auf die verschiedenartigsten Thiere betreibt. So entnahm der genannte dem Magen eines von ihm erlegten Männchens ein Erdeichhörnchen mit Haut und Haaren und in so gutem Zustande, daß schon der Augenschein lehrte, der Vogel müsse es lebend ergriffen haben. Wer die Bissigkeit dieser unsere Eichhörnchen an Größe übertreffenden Nager kennt, muß sagen, daß solche Jagd dem Muthe unseres Vogels zur Ehre gereicht. Nach Heuglins Beobachtungen erscheint der Hornrabe bei Steppenbränden, um hier alle durch das Feuer beschädigten Heuschrecken, Käfer und anderweitigen Thiere zusammenzulesen.

Die Stimme ist ein dumpfer Laut, welcher wie »Bu« oder »Hu« klingt. »Locken sich Männchen und Weibchen«, sagt Heuglin, »so stößt der eine, wahrscheinlich das Männchen, diesen dumpfen, weit hörbaren Laut aus, und auf ihn antwortet der andere ebenso, aber um eine Oktave höher. Diese Unterhaltung der Gatten, welche fast unzertrennlich sind, dauert oft wohl eine Viertelstunde lang ununterbrochen fort, bis irgend eine äußere Störung sie beendet.« Gourney berichtet genau dasselbe, bemerkt aber noch, daß das Männchen unabänderlich zuerst zu schreien beginnt, und versichert, daß man den Ruf fast zwei englische Meilen weit vernehmen kann. Gegen die Paarungszeit hin, welche im Sudân in die Monate unseres Herbstes fällt, rufen die Hornvögel öfter und erregter als sonst, bewegen sich auch in so eigenthümlicher Weise, daß Heuglin von einer Balze derselben sprechen kann. »Beide Gatten treiben sich merklich aufgeregt und in erhabener Stellung, die Kehlhaut aufgeblasen, fauchend auf Lichtungen umher und stoßen Töne aus, welche aus einer großen hohlen Tonne zu kommen scheinen.«

Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Hornrabe in hohlen Bäumen brütet, und durch Heuglin, daß er kleine, runde, rauhschalige, weiße Eier legt. Ob das Gelege aus mehr als einem einzigen Eie besteht, und ob das Weibchen eingemauert wird, ist, so viel mir bekannt, zur Zeit noch nicht entschieden. Die Baumhöhlung, welche ich auffand, zeigte keine Spur von einer derartigen Arbeit und enthielt nur ein einziges Junges. Dasselbe war ziemlich flügge und bis auf den Mitteltheil der Schwungfedern rein schwarz. Von einem Horne auf der Schnabelwurzel war noch keine Spur zu sehen. Wir versuchten, die Alten beim Neste zu schießen und brachten das schon ausgehobene Junge deshalb wieder in die Nisthöhle zurück; keines der scheuen Eltern aber ließ sich erblicken. Das Junge wurde mit rohem Fleische ernährt und zeigte sich bald sehr zutraulich. Es war auf unserer Barke nicht gefesselt, sondern konnte sich nach Belieben bewegen, hatte sich aber bald einen bestimmten Platz ausgewählt und kehrte zu diesem unter allen Umständen zurück. Des sonderbaren Freundschaftsverhältnisses, welches es mit einer Meerkatze schloß, habe ich schon im ersten Bande dieses Werkes (S. 119) Erwähnung gethan, und ich will hier nur noch hinzufügen, daß es der Nashornvogel war, welcher später den Freundschaftsbund aufrecht erhielt. In Chartum durfte der Hornrabe im Hofe umherspazieren und treiben, was er wollte, machte auch von der ihm geschenkten Freiheit umfassenden Gebrauch, unterließ aber nie, von Zeit zu Zeit zu seinem Freunde zurückzukehren. An manchen Tagen verbrachte er Stunden in dessen Gesellschaft, obgleich er vollständig gemißhandelt wurde. Es waren mehrere Affen im Hofe angebunden; der Hornrabe kannte aber seinen Freund sehr wohl und ging immer zu diesem, nie zu einem anderen hin. Uebrigens wußte er sich auch sonst zu unterhalten. Er verfolgte unsere zahmen Ibisse, jagte nach Sperlingen oder trabte in lächerlicher Weise, scheinbar nutzlos, im Hofe auf und nieder, sprang zuweilen vom Boden auf, führte die wunderlichsten Bewegungen mit dem Kopfe aus etc. Nicht selten bestieg er eine unserer Lagerstätten, legte sich hier gemüthlich nieder, breitete die Flügel aus und steckte seinen Kopf bald unter den Bauch, bald unter die Flügel. Gegen uns war er durchaus nicht bösartig: er ließ sich streicheln, aufheben, forttragen, besehen und untersuchen, ohne jemals in Zorn zu gerathen, gebrauchte überhaupt seinen furchtbaren Schnabel niemals.

Antinori erhielt einen ebenfalls jung dem Neste entnommenen Hornraben, ernährte ihn, in derselben Weise wie wir, vornehmlich mit kleinen Fleischstücken und Mäusen, und gewöhnte ihn in kurzer Zeit so an sich, daß er auf den Ruf seines Namens Abbagamba stets herbeigetrabt kam, um seine Nahrung entgegenzunehmen. Einmal an seinen Aufenthalt gewöhnt, lief er nach Belieben frei umher, flog zuweilen zwei- bis dreihundert Schritte weit, ließ sich aber von einem kleinen Knaben wieder heimtreiben und legte dann dieselbe Strecke, welche er zuerst im Fluge durchmessen hatte, in kleinen Sätzen zurück. Die Leichtigkeit, ihn zu erhalten und zu zähmen, dürfte ihn, wie Antinori meint, als empfehlenswerthen Hausgenossen erscheinen lassen. Durch Fangen von Mäusen und anderem Ungeziefer würde er sich sicherlich nicht unerhebliche Verdienste erwerben.

Daß nicht alle gefangenen Hornraben so anziehend sind wie dieser jung aufgezogene, geht aus einer Mittheilung von Bodinus hervor: »Du schätzest mich im Besitze des Hornraben glücklich, ich mich selbst aber nicht. Ich muß sagen, daß der Vogel ein ungemein langweiliger Geselle ist, obwohl seine ganze Erscheinung sehr in die Augen fällt. Als das Thier ankam, überwies ich ihm eine eigene Abtheilung in meinem Gesellschaftskäfige, in welcher sich zufällig eine flügellahme Haustaube, sonst kein lebendes Wesen befand. Die erste That des Hornraben, welcher sich nach dem Herausnehmen aus dem Versandkäfige scheu niederbückte, war, daß er, sobald er sich unbeobachtet glaubte, sofort die Taube überfiel, tödtete und halb auffraß. Wenn ich mich fern oder versteckt hielt, ging er, ungefähr wie ein Stelzvogel schreitend, in seinem Aufenthaltsorte umher, begehrlich nach allen benachbarten Vögeln schielend, und er würde diese gewiß getödtet haben, wären sie nicht durch sichere Drahtwände von ihm getrennt gewesen. Nahte sich ihm jemand, so drückte er sich sofort in eine Ecke nieder und hielt sich so ruhig, daß man ihn für ausgestopft halten konnte, hätte er nicht das große, lebhafte Auge bewegt. Wendete man sich einen Augenblick ab, so schlüpfte er wie ein Pfeil in sein Häuschen und versuchte sich jedem Blicke zu entziehen. Allmählig erhob er sich dann wieder und sah sich, langsam vorschleichend, um, ob die Luft rein sei. Hatte er sich in dieser Beziehung beruhigt, so schritt er mit gemessenen Schritten weiter und schwang sich, halb springend, halb fliegend, auf eine Sitzstange oder am liebsten auf die Spitze einer kleinen Tanne, welche sich unter dem Gewichte des Vogels umbog. Hier saß er dann ganz ruhig, obgleich es mir unbegreiflich war, wie er mit seinen kurzen Zehen auf dem schwankenden Sitze sich zu erhalten vermochte. Immer aber sah er sich ängstlich um, ob wohl auch jemand sich ihm nähere. Bei größerer Annäherung hatte man alle Ursache, sich vor seinem mächtigen Schnabel in Acht zu nehmen. Mit dem Auge jeder Bewegung des sich ihm nähernden Menschen folgend, öffnete er den Schnabel und fuhr pfeilschnell nach der ausgestreckten Hand, und seine Bisse waren ungemein kräftig und schmerzten empfindlich. Die Ränder des Schnabels sind sehr scharf, und der dazwischen gerathende Finger ist in großer Gefahr, halb abgeschält zu werden, wie ich selbst zu meinem nicht geringen Verdrusse erfahren mußte. Dennoch ist es leicht, den Vogel zu packen; denn man braucht ihm mit der einen Hand nur einen Gegenstand vorzuhalten, auf welchen er sein Augenmerk richtet, und kann ihn dann durch einen schnellen Griff mit der Hand am Halse fassen.

»Mein gefangener Hornrabe verschmähte jede andere Nahrung als Fleisch; Brod und Früchte rührte er nicht an. Am liebsten verzehrte er Mäuse, deren er sechs bis acht Stück nach einander verschlang; ebenso waren ihm Vögel sehr willkommen. Die Mäuse wurden mit den Haaren, die Vögel mit allen Federn hinuntergewürgt. Ein einziger Biß genügte, um den armen Spatz, welcher mit Blitzesschnelle erfaßt wurde, zu tödten. Regenwürmer waren gleichfalls eine gesuchte Speise unseres Vogels; doch schien ihm alle diese Kost nicht zuzusagen, und ich möchte behaupten, daß er in der Freiheit hauptsächlich von Lurchen lebt. Trotz der sorgsamsten Pflege und reichlichsten Kost wurde mein gefangener sehr mager, das fleischige Kehlfeld, welches sich früher ganz fest anfühlte, zeigte sich schlaff und weich und einer Hautfalte ähnlich. Man konnte das Thier nicht krank nennen: es fraß und verdaute gut, die Federn lagen ihm knapp am Leibe; die überhandnehmende Abzehrung unter diesen Umständen aber war ein sicheres Zeichen, daß es sich nicht wohl fühlte und irgend etwas vermissen mußte. Eines Morgens fand ich ihn todt in seinem Käfige.

»Ich kaufe nie einen Hornraben wieder; denn dieser eine hat mich durch seine Scheu stets geärgert. Niemals habe ich ihn in seinem Thun und Treiben beobachten können und mit niemand hat er sich befreundet.«

Aehnliches erfahren wir durch Monteiro. Ein Pflegling dieses Forschers erhielt gemischtes Futter und befand sich wohl dabei. Einmal wurden ihm auch Fische vorgeworfen, und es schien, daß dieselben ihm sehr behagten. Als er auf dem Hühnerhofe freigelassen wurde, stürzte er sich sofort auf die Küchlein, würgte in einem Augenblick sechs von ihnen hinab und beschloß sein Frühstück mit verschiedenen Eiern, welche er zu sich nahm.

Die Eingeborenen Afrikas stellen dem Hornraben nicht nach, weil sie sein Fleisch nicht zu verwerthen, den erbeuteten überhaupt nicht zu benutzen wissen. Hiervon machen, so viel mir bekannt, nur die Bewohner Schoas eine Ausnahme, da unter ihnen, laut Heuglin, seine Federn als gesuchter Schmuck tapferer Krieger gelten und von denen getragen werden, welche einen Feind erschlagen oder ein größeres Jagdthier getödtet haben. Hier und da soll der Vogel zu den heiligen, in Abessinien dagegen, laut Lefebvre, zu den unreinen Thieren gezählt werden; hier soll sich dem entsprechend ein lächerlicher Aberglaube an ihn knüpfen. Eine eigentümliche Jagdweise ist in Kordofân üblich. »Man pflegte den Hornraben«, sagt Rüppell, »für mich regelmäßig lebend einzufangen, indem man ihn durch stetes Nachjagen zu Pferde so lange verfolgte, bis er, aufs äußerste ermüdet, sich nicht mehr aufschwingen konnte.«