|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Rollschwanzaffen ( Cebidae) unterscheiden sich dadurch von den Wickelschwanzaffen, daß ihr Greifschwanz rings behaart ist, zwar noch um Aeste gewickelt werden kann, als Greifwerkzeug jedoch nicht mehr taugt.

Während die drei ersten Gruppen der neuweltlichen Affen bis heutigen Tages noch zu den Seltenheiten in Thiergärten gehören, sieht man diesen oder jenen Vertreter der einzigen Sippe dieser Unterfamilie, einen Rollaffen ( Cebus), fast in jeder Thierschaubude. Genannte Affen unterscheiden sich von den bisher genannten zunächst durch ihren einhelligeren Leibesbau. Der Scheitel ist rundlich; die Arme sind nur mittellang, die Hände überall fünffingerig. Ein mehr oder minder entwickelter Bart ziert das Gesicht; im übrigen ist der Pelz dicht und kurz.

Man kann die Rollaffen als die Meerkatzen Amerika's bezeichnen. Mit jener lustigen Gesellschaft haben sie große Ähnlichkeit, wenn auch mehr in ihrem Betragen als in ihrer Gestalt. Sie sind echte Affen, d. h. lebhafte, gelehrige, muthwillige, neugierige und launenhafte Thiere. Gerade deshalb werden sie von den Menschen viel häufiger gezähmt als alle übrigen, kommen demnach auch häufig zu uns herüber. Ihrer weinerlichen, sanften Stimme verdanken sie den Namen Winselaffen, welchen sie ebenfalls führen. Diese Stimme hört man aber nur, so lange sie bei guter Laune sind. Bei der geringsten Erregung schreien und kreischen sie abscheulich. Sie leben ausschließlich auf Bäumen und sind hier ebenso daheim wie ihre überseeischen Vettern auf den Mimosen und Tamarinden. Schon in der Vorwelt in Brasilien heimisch, bewohnen sie noch gegenwärtig und zwar in bedeutender Anzahl alle größeren Waldungen des eigentlichen Südens. Man findet sie in ziemlich zahlreichen Gesellschaften und häufig untermischt mit anderen ihnen verwandten Arten. Ihre Geselligkeit ist so groß, daß sie sich gern mit allen ihnen nahestehenden Affen, denen sie zufällig begegnen, verbinden, um dann gemeinschaftlich umherzuschweifen. Manche Naturforscher glauben deshalb die verschiedenen Abänderungen mehr oder weniger als Blendlinge ansehen zu dürfen. »Keine Affensippe«, sagt Schomburgk, »zeigt in Bezug auf Größe, Farbe und Haarwuchs mehr Abänderung als die Rollaffen, und eben deshalb sind eine Menge von Arten aufgestellt worden, welche weiter nichts als Abänderungen sind, die aus einer Vermischung des Kapuziners und des Apella entstanden. Ich bin fast nie einer Herde der ersteren begegnet, unter welcher sich nicht einige Apellas befunden hätten. Aus diesem fortwährenden Zusammenleben beider Arten scheint auch die Vermischung derselben herzurühren, und aus dieser Vermischung entstand eine solche Menge von Verschiedenheiten in Bezug auf Behaarung und Färbung, daß die Thierkundigen in Verlegenheit gesetzt wurden.« Diese Ansicht Schomburgks entbehrt höchst wahrscheinlich der Begründung. Seitdem wir regelmäßig und in erheblicher Anzahl lebende Rollaffen erhalten und beobachten können, wissen wir, daß die sogenannten Spielarten ständige Formen sind, welche wir selbst nach dem heutzutage üblichen Begriff als Arten auffassen dürfen.

In der Gefangenschaft zeigen die Rollaffen fast alle Eigenschaften der Meerkatzen und manche andere noch dazu. Ungeachtet ihrer selbst unter Affen ungewöhnlichen Unreinlichkeit sind sie Lieblinge der Indianer, weshalb man sie auch am häufigsten gezähmt bei ihnen findet. So lassen sie sich z. B. den Harn in die Hände laufen und waschen diese sich an dem Leibe ab. Wie die Paviane lieben sie betäubende oder berauschende Genüsse. »Wird ein gezähmter Rollaffe«, sagt Schomburgk, »mit Tabaksrauch angeblasen oder ihm etwas Schnupftabak vorgehalten, so reibt er sich den ganzen Körper unter wahrhaft wollüstigen Verzuckungen und schließt die Augen. Der Speichel läuft ihm dabei aus dem Munde; er fängt ihn aber mit den Händen auf und reibt ihn dann über den ganzen Leib. Manchmal ist der Speichelfluß so stark, daß der Affe zuletzt wie gebadet aussieht; dann zeigt er sich ziemlich erschöpft. Dasselbe Entzücken ruft auch eine angerauchte Cigarre hervor, welche man ihm gibt, und es scheint mir also, daß der Tabaksrauch in ihm ein ziemlich wollüstiges Gefühl erregt. Thee, Kaffee, Branntwein und andere erregende Getränke bringen fast dieselben Erscheinungen hervor.«

Unter allen Rollaffen dürfte für uns der Cay oder Sai ( Cebus capucinus, Simia capucina), eben der Kapuziner, der wichtigste sein, und zwar aus dem einfachen, sicherlich aber schlagenden Grunde, weil er an Rengger einen Beobachter gefunden hat und uns hierdurch am genauesten bekannt geworden ist. Cay bedeutet in der Sprache der Guaraner » Bewohner des Waldes«; das Wort ist aber von den Europäern vielfach verstümmelt worden und uns gegenwärtig weniger geläufig als der erwähnte deutsche, übrigens ungemein passende Name. Der Affe ist uns schon seit ein paar hundert Jahren bekannt und muß auch dem Altvater der Thierkunde, Linnè, lebend vor das Auge gekommen sein, weil seine Lebensschilderung das Thier so kennzeichnet: »Geht auf den Fußwurzeln einher, springt nicht; kummervoll und ewig wehklagend, verscheucht er mit furchtbarem Geschrei seine Feinde; zwitschert oft auch wie eine Cicade und bellt, erzürnt, wie ein Hündchen; krümmt seinen Schwanz schraubig, schlingt ihn oft um den Hals und riecht nach Bisam«. Der Kapuziner soll zu den größeren Arten der Gruppe zählen, bis 45 Centim. Leibes- und 35 Centim. Schwanzlänge erreichen, kommt in der Regel jedoch nur in mittelgroßen Stücken zu uns herüber. Ihn kennzeichnet vor allem die schon in frühester Jugend nackte, runzelige oder faltige, hell fleischfarbene Stirn. Ein mehr oder weniger dunkleres Braun ist die vorherrschende Färbung; die dünn behaarten Schläfe, Backenbart, Kehle, Brust und Bauch sowie die Oberarme sind hellbraun. Die Heimat ist der südliche Theil Brasiliens.

Ihm nahe steht der aus Costarica stammende Weißschulteraffe ( Cebus hypoleucus), welcher deshalb auch häufig mit ihm verwechselt wird. In der Größe unterscheiden sich beide Arten nicht, in der Färbung sehr wenig; wohl aber besitzt unser Affe in seiner auch im höheren Alter behaarten Stirne ein ihn leicht kennzeichnendes Merkmal. Von dem vorherrschend schwarzbraun gefärbten Pelze stechen die hell- oder weißgelben Theile, Stirn, Backen, Kehle, Brust, Bauch und Vorderseite der Oberarme, lebhaft ab.

Der Fahlaffe ( Cebus olivaceus) aus Guiana wird größer als die erwähnten Verwandten; seine Leibeslänge beträgt bis 60 Centim., die Schwanzlänge bis 50 Centim. Gesicht und Stirn sind lang und dicht behaart, ein Stirnstreifen und ein von hier aus sich verbreiternder dreieckiger, bis zum Hinterkopfe reichender Fleck schwarzbraun, Wangen, Schultern und Vorderglieder lichter, die Untertheile dunkler als der olivenfahlbräunliche Rücken, Hände und Füße dunkelbraun, die einzelnen Haare der Oberseite düsterbraun, ihre Spitzen hellgelblichbraun.

Andere Arten tragen eine perückenartige Krone.

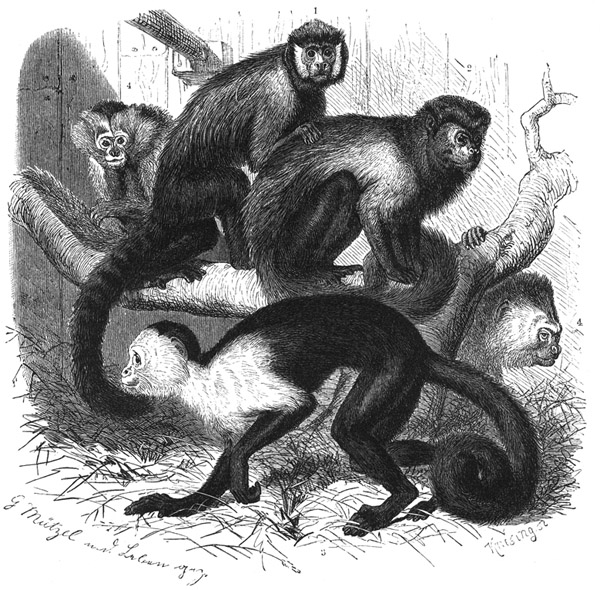

Faunaffe ( Cebus Fatuellus). Kapuziner ( Cebus capucinus).

Bei den Weißbartaffen ( Cebus leucigenys) aus Brasilien ist der Haarputz vorzugsweise über den Augenbrauen entwickelt. Das lange, seidige Haar des durch Unterhaar bereicherten Pelzes hat graulichschwarze, der Backenbart hellgelbe oder gelblichweiße Färbung.

Infolge der gegenwärtig noch herrschenden Unklarheit über Begrenzung der Arten läßt sich noch nicht bestimmen, welche Angaben der Reisenden wir auf diese oder jene Art zu beziehen haben, also nur ein allgemeines Bild der Gruppe entwerfen. Ich spreche somit keineswegs vom Kapuziner allein, obgleich ich seinen Namen vorzugsweise gebrauche.

1. Weißbartaffe ( Cebus leucogenys). 2. Apella ( Cebus Apella). 3. Weißschulteraffe ( Cebus hypoleucus). 4. Fahlaffe ( Cebus olivaceus).

Der Verbreitungskreis des Kapuziners reicht über den südlichen Wendekreis und hinweg über die Andes. Von Bahia bis Columbia ist er überall gemein. Er zieht Waldungen vor, deren Boden nicht mit Gestrüpp bewachsen ist. Den größten Theil seines Lebens verbringt er auf den Bäumen; denn diese verläßt er überhaupt nur dann, wenn er trinken oder ein Maisfeld besuchen will. Sein Aufenthalt ist nicht bestimmt. Bei Tage streift er von Baum zu Baume, um sich Nahrung zu suchen, bei Nacht ruht er zwischen den verschlungenen Aesten eines Baumes. Gewöhnlich trifft man ihn in kleinen Familien von fünf bis zehn Stücken, von denen die größere Anzahl Weibchen sind. Selten findet man wohl auch einzelne alte Männchen. Das Thier läßt sich schwer beobachten, weil es sehr furchtsam und scheu ist: Rengger versichert, daß er nur zufällig zu Beobachtungen habe gelangen können. Einmal machten ihn angenehm flötende Töne aufmerksam, und er sah ein altes Männchen, furchtsam umherblickend, auf die nächsten Baumgipfel näher kommen; ihm folgten zwölf oder dreizehn andere Affen beiderlei Geschlechts, von denen drei Weibchen theils auf dem Rücken, theils unter einem Arme Junge trugen. Plötzlich erblickte einer von ihnen einen nahestehenden Pomeranzenbaum mit reifen Früchten, gab einige Laute von sich und sprang auf den Baum zu. Nach wenigen Augenblicken war die ganze Gesellschaft dort versammelt und beschäftigte sich mit Abreißen und Fressen der süßen Früchte. Einige fraßen gleich auf dem Baume; die anderen sprangen, mit je zwei Früchten beladen, auf einen der nächsten Bäume, dessen starke Aeste ihnen eine bequeme Tafel abgaben. Sie setzten sich auf einen Ast, umschlangen diesen mit ihrem Schwanze, nahmen dann eine der Pomeranzen zwischen die Beine und versuchten nun bei dieser die Schale in der Vertiefung des Stielansatzes mit den Fingern zu lösen. Gelang es ihnen nicht sogleich, so schlugen sie unwillig und knurrend die Früchte zu wiederholten Malen gegen den Ast, wodurch die Schale einen Riß erhielt. Kein einziger versuchte, die Schale mit den Zähnen zu lösen, wahrscheinlich weil sie den bitteren Geschmack derselben kannten; sobald aber eine kleine Oeffnung in derselben gemacht worden war, zogen sie mit der Hand rasch einen Theil davon ab, leckten gierig von dem herabträufelnden Safte, nicht nur an der Frucht, sondern auch den, welcher an ihrem Arme oder der Hand war, und verzehrten dann das Fleisch. Der Baum war bald geleert, und jetzt suchten die stärkeren Affen die schwächeren um das Ihrige zu berauben, schnitten dabei die seltsamsten Gesichter, fletschten die Zähne, fuhren einander in die Haare und zausten sich tüchtig. Andere durchsuchten die abgestorbene Seite des Baumes, hoben die trockene Rinde vorsichtig auf und fraßen die darunter hausenden Kerbthierlarven. Als sie sich gesättigt hatten, legten sie sich in der bei den Brüllaffen beschriebenen Stellung der Länge nach über einen wagrechten Ast weg, um zu ruhen. Die Jüngeren begannen mit einander zu spielen und zeigten sich dabei sehr behend. An ihrem Schwanze schaukelten sie sich oder stiegen an ihm wie an einem Stricke in die Höhe.

Die Mütter hatten ihre Noth mit den Kindern, denen nach den süßen Früchten gelüstete. Anfangs schoben sie ihre Sprößlinge noch langsam mit der Hand weg, später zeigten sie ihre Ungeduld durch Grunzen, dann faßten sie das ungehorsame Kind bei dem Kopfe und stießen es mit Gewalt auf den Rücken zurück. Sobald sie sich aber gesättigt hatten, zogen sie das Junge wieder sachte hervor und legten es an die Brust. Die Mutterliebe zeigte sich durch die große Sorgfalt, mit welcher jede Alte ihr Junges behandelte, durch das Anlegen desselben an die Brust, durch beständiges Beobachten, durch das Absuchen seiner Haut und durch die Drohungen gegen die übrigen Affen, welche sich ihm nahten. Als die Jungen der drei Mütter gesogen hatten, kehrten zwei der größeren auf den Rücken ihrer Pflegerinnen zurück, das kleinste und schwächste aber blieb seiner Erzeugerin an der Brust hängen. Die Bewegungen der Jungen waren weder leicht noch gefällig, sondern plump und unbeholfen, und die Thierchen schienen sehr schläferig zu sein.

Ein anderes Mal stieß Rengger auf eine Affenfamilie, welche sich eben anschickte, ein dicht am Walde gelegenes Maisfeld zu plündern. Sie stiegen langsam, sorgfältig sich umsehend, von einem Baume herab, brachen sich zwei oder drei Fruchtkolben ab und kehrten, dieselben mit der Hand an die Brust drückend, so schnell als möglich in den Wald zurück, um daselbst ihre Beute zu verzehren. Als unser Forscher sich zeigte, floh der ganze Trupp mit krächzendem Geschrei durch die Wipfel der Bäume; jeder aber nahm wenigstens einen Kolben mit sich weg. Rengger schoß nun auf die Fliehenden und sah ein Weibchen mit einem Säuglinge auf dem Rücken von einem Aste zum anderen stürzen. Schon glaubte er, es in seine Gewalt bekommen zu haben, als es, schon mit dem Tode ringend, sich noch mit dem Schwanze um einen Ast schlang und an ihm wohl eine Viertelstunde hängen blieb, bis der Schwanz schlaff wurde und sich durch das Gewicht des Affen aufrollte. Das Junge hatte seine Mutter nicht verlassen, vielmehr, obgleich einige Unruhe zeigend, fest an sie sich angeklammert. Nachdem sie erstarrt und es von der Mutter gedrückt worden war, suchte das arme verwaiste Thierchen dieselbe noch mit kläglichen Tönen zu rufen und kroch nach ihr hin, sobald es freigelassen wurde. Erst nach einigen Stunden, bei eingetretener Todeskälte, schien es dem Säuglinge vor der Mutter zu grauen, und er blieb willig in der Busentasche seines nunmehrigen Beschützers sitzen.

Unser Berichterstatter sagt, daß auch in der Familie des Kapuziners die Zahl der Weibchen die der Männchen übertrifft, und vermuthet wohl mit vollstem Rechte, daß dieser Affe in Vielweiberei lebt. Im Januar wirft das Weibchen ein Junges und trägt es die ersten Wochen an der Brust, später aber auf dem Rücken. Niemals verläßt die Mutter ihr Kind, nicht einmal, wenn sie verwundet wird. Rengger beobachtete zwar, daß ein Weibchen, welchem sein Jagdgefährte den einen Schenkel durch einen Schuß zerschmettert hatte, seinen Säugling von der Brust riß und auf einen Ast setzte; doch ist wohl wahrscheinlich, daß dies mehr deshalb geschah, um den Säugling der Gefahr zu entrücken, als um sich selbst eine Erleichterung zu verschaffen.

Der Kapuziner wird häufig eingefangen und gezähmt. Alte wollen sich nicht an die Gefangenschaft gewöhnen: sie werden traurig, verschmähen Nahrung zu sich zu nehmen, lassen sich niemals zähmen und sterben gewöhnlich nach wenigen Wochen; der junge Affe dagegen vergißt leicht seine Freiheit, schließt sich den Menschen an und theilt, wie viele andere Ordnungsgenossen, sehr bald mit dem Menschen Speisen und Getränke. Er hat, wie alle seine Gattungsverwandten, ein sanftes Aussehen, welches mit seiner großen Gewandtheit nicht im Einklange zu stehen scheint. Gewöhnlich stellt er sich auf Hände und Füße und streckt dabei den am Ende etwas eingerollten Schwanz aus. Der Gang auf ebenem Boden geschieht sehr verschieden, bald im Schritte, bald im Trabe, und ist bald ein Hüpfen oder endlich ein Springen. Auf den Hinterfüßen geht er aus eigenem Antriebe höchstens drei oder vier Schritte weit; doch zwingt man ihn zum aufrechten Gange, indem man ihm die Vorderhände auf den Rücken bindet. Anfangs fällt er freilich oft auf das Gesicht und muß deshalb durch eine Schnur hinten gehalten werden. Zum Schlafen rollt er sich zusammen und bedeckt das Gesicht mit den Armen und dem Schwanze. Er schläft des Nachts und, wenn die Hitze groß ist, in den Mittagsstunden; während der übrigen Tageszeit ist er in beständiger Bewegung.

Unter den Sinnen des Thieres steht der Tastsinn obenan; die übrigen sind schwach. Er ist kurzsichtig und sieht bei Nacht gar nicht; er hört schlecht, denn man kann ihn leicht beschleichen. Noch schwächer scheint sein Geruch zu sein; denn er hält jeden zu beriechenden Gegenstand nahe an die Nase und wird noch immer oft genug durch den Geruch getäuscht und verleitet, Sachen zu kosten, welche ihm der Sinn des Geschmackes als ungenießbar bezeichnet. Bei großem Hunger oder Durst nimmt er seinen eigenen Koth zu sich und trinkt seinen eigenen Harn. Der Tastsinn ersetzt die Schwächen der übrigen Sinne wenigstens einigermaßen. Er zeigt sich hauptsächlich in den Händen, weniger in den Füßen und gar nicht im Schwanze. Durch Uebung und Erziehung wird dieser Sinn einer großen Vervollkommnung fähig. Renggers Gefangener brachte es so weit, daß er seinen Herrn in der dunkelsten Nacht erkannte, sobald er nur einen Augenblick dessen gewöhnliche Kleidung betastet hatte.

Die Laute, welche der Kapuziner von sich gibt, wechseln im Einklange mit seinen Gemüthsbewegungen. Man hört am häufigsten einen flötenden Ton von ihm, welcher, wie es scheint, aus Langeweile ausgestoßen wird. Verlangt er dagegen etwas, so stöhnt er. Erstaunen oder Verlegenheit drückt er durch einen halb pfeifenden Ton aus; im Zorne schreit er mit tiefer und grober Stimme mehrmals »hu, hu!« Bei Furcht oder Schmerz kreischt, bei freudigen Ereignissen dagegen kichert er. Mit diesen verschiedenen Tönen theilt der Leitaffe seiner Herde auch in der Freiheit seine Empfindungen mit. Diese sprechen sich übrigens nicht allein durch Laute und Bewegungen, sondern zuweilen auch durch eine Art von Lachen und Weinen aus. Das erstere besteht im Zurückziehen der Mundwinkel; er gibt dabei aber keinen Ton von sich. Beim Weinen füllen sich seine Augen mit Thränen, welche jedoch niemals über die Wangen herabfließen.

Wie alle Affen ist er sehr unreinlich. Er läßt seinen Koth überall fallen und beschmutzt sich auch häufig damit, und zwar um so mehr, je weniger Freiheit man ihm läßt; mit seinem Harn besudelt er sich unaufhörlich.

Auch dieser Affe unterscheidet männliche und weibliche Menschen; der männliche Affe liebt mehr Frauen und Mädchen, der weibliche mehr Männer und Knaben.

Es kommt nicht selten vor, daß sich die Kapuziner in der Gefangenschaft begatten und dort Junge gebären. Ihre Zärtlichkeit für dieselben scheint hier noch größer zu sein als in der Freiheit. Die Mütter geben sich den ganzen Tag mit ihrem Kinde ab, lassen es von keinem Menschen berühren, zeigen es bloß Leuten, welchen sie gewogen sind, und vertheidigen es muthig gegen jeden Anderen.

Unser Affe ist sehr empfindlich gegen Kälte und Feuchtigkeit und muß gegen sie geschützt sein, wenn er nicht erkranken soll. Dies fällt leicht, weil er sich gern in eine wollene Decke einwickelt. In das Wasser geht er aus freien Stücken niemals. Auch hat man nie beobachtet, daß er sich durch Schwimmen zu retten versuchte. Wohl aber weiß man, daß er bald untergeht, wenn man ihn in das Wasser wirft. In der Gefangenschaft ist er vielen Krankheiten, namentlich dem Schnupfen und Husten ausgesetzt und leidet, wie seine altweltlichen Vettern, ebenfalls oft genug an der Schwindsucht. Gegen die leichten Krankheiten helfen ärztliche Mittel oder bringen wenigstens dieselben Wirkungen hervor wie beim Menschen. Nach Renggers Schätzung dürfte sich das Alter, welches er erreichen kann, auf etwa fünfzehn Jahre belaufen.

Die geistigen Eigenschaften des Kapuziners sind unserer vollsten Beachtung werth. Er lernt schon in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft seinen Herrn und Wärter kennen, sucht sich bei ihm Nahrung, Wärme, Schutz und Hülfe, vertraut ihm vollständig, freut sich, wenn dieser mit ihm spielt, läßt sich alle Neckereien gern von ihm gefallen, zeigt nach einer Trennung beim Wiedersehen eine ausgelassene Freude und gibt sich dem Gebieter zuletzt so hin, daß er bald seine Freiheit ganz vergißt und zum halben Hausthiere wird. Ein altes Männchen, welches Rengger besaß, machte sich zuweilen von seinem Riemen los und entfloh im ersten Gefühle der Freude über die erlangte Freiheit, kehrte aber nach Verlauf von zwei bis drei Tagen immer wieder in seine Gefangenschaft zurück, suchte seinen Wärter auf und ließ sich nun ohne alle Umstände von diesem anbinden. Diejenigen Stücke, welche niemals mishandelt worden sind, zeigen auch gern Zutrauen, besonders gegen die Neger, denen sie überhaupt mehr zugethan sind als den Weißen. Uebrigens schließt er sich nicht allein Menschen an, sondern auch Hausthieren, mit denen er aufgezogen wird. Es geschieht nicht selten in Paraguay, daß man ihn mit einem jungen Hunde aufzieht, welcher ihm als Reitpferd dienen muß. Wird er von diesem getrennt, so bricht er in ein Geschrei aus; beim Wiedersehen überhäuft er ihn mit Liebkosungen. Und dabei ist seine Liebe auch der Aufopferung fähig; denn bei Balgereien mit anderen Hunden vertheidigt er seinen Freund mit großem Muthe.

Ganz anders zeigt sich das Thier, wenn es Mishandlungen erdulden muß. Fühlt es sich stark genug, so sucht es Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und beißt den Menschen derb, sobald er es beleidigt. Wenn es aber seinen Gegner fürchtet, nimmt es seine Zuflucht zur Verstellung und versucht dann an ihm sich zu rächen, falls es ihn unvermuthet überfallen kann. Renggers Gefangener biß Leute, die ihn vorher geneckt hatten, auf die heimtückischste Weise und kletterte hierauf immer schnell auf einen hohen Balken, wo man ihm nicht beikommen konnte. Alle Kapuziner, welche man früher foppte, sind gegen Jedermann äußerst mistrauisch, und man muß sich vor ihnen in Acht nehmen. Sie selbst necken aber gern und lassen kein Thier unangefochten vorübergehen. Hunde und Katzen zerren sie am Schwanze, Hühnern und Enten reißen sie Federn aus, selbst Pferde, welche in ihrer Nähe angebunden sind, ziehen sie am Zaume, und ihre Freude ist um so größer, je mehr sie ein Thier geärgert oder geängstigt haben.

Auch der Kapuziner ist höchst naschhaft und lernt bald, wenn er dabei ertappt wird, heimlich stehlen, wobei er alle Kniffe und Pfiffe anwendet. Ertappt man ihn bei der That, so schreit er aus Furcht vor der Strafe schon im voraus laut auf, wird er aber nicht entdeckt, dann thut er so unschuldig und furchtlos, als ob nichts geschehen wäre. Kleinere Gegenstände versteckt er, wenn er gestört wird, im Munde und frißt sie erst später. Seine Habsucht ist sehr groß. Was er einmal besitzt, läßt er sich so leicht nicht wieder nehmen, höchstens von seinem Herrn, wenn er diesen sehr lieb hat. Diese Habsucht ist schuld, daß man ihn in ausgehöhlten Kürbissen (S. 47) fangen kann. Außer diesen Eigenschaften zeigt er noch Neugierde und Zerstörungssucht im hohen Grade.

Selbständig wie er ist, unterwirft er sich nicht gern dem Willen des Menschen. Man kann ihn wohl von etwas abhalten, nicht aber zu etwas zwingen. Dagegen sucht er andere Geschöpfe, und selbst den Menschen, bald durch Liebkosungen, bald durch Drohungen, seinem eigenen Willen zu unterwerfen. Diejenigen Thiere, denen er an Kraft und Gewandtheit überlegen ist, müssen sich in seinen Willen fügen. Dies thut seiner Gelehrigkeit bedeutenden Abbruch. Er lernt bloß das, was ihm Nutzen bringt, z. B. Schachteln öffnen, die Taschen seines Herrn untersuchen etc. Mit den Jahren nimmt er an Erfahrung zu und weiß diese wohl zu benutzen. Gibt man ihm zum ersten Male ein Ei, so zerbricht er es mit solchem Ungeschick, daß er den größten Theil des Inhaltes verliert; später öffnet er es bloß an der Spitze und läßt nichts mehr verloren gehen. Selten läßt er sich mehr als einmal durch etwas täuschen. Schon nach kurzer Zeit lernt er den Ausdruck der Gesichtszüge und die verschiedenen Betonungen der Stimme seines Herrn verstehen und zeigt Furcht oder Freude, je nachdem er rauh oder sanft angeredet oder angesehen wird. Auslachen läßt er sich nicht, wahrscheinlich weil ihn das Gelächter an frühere unangenehme Lagen erinnert. Seine gemachten Erfahrungen wendet er auch bei verschiedenen Gegenständen geschickt an, d. h. er versteht das, was er einmal gelernt hat, in der ausgedehntesten Weise zu benutzen. So lernt er den Hammer zum Zertrümmern, den Hebel zum Aufbrechen gebrauchen. Entfernungen schätzt er auf das genaueste und richtet hiernach seine Bewegungen ein. Sein treues Gedächtnis und seine Urtheilsfähigkeit machen sich oft bemerklich. Diese beiden Geisteskräfte sind wohl bei allen gleichmäßig ausgebildet, bei älteren aber entschiedener als bei jüngeren.

Nur die Indianer benutzen das Fell und Fleisch des Thieres und stellen ihm deshalb mit Pfeil und Bogen nach. Die Weißen verfolgen ihn höchstens dann, wenn er sich gar zu unverschämt in der Nähe der Pflanzung zeigt, halten ihn aber gern in Gefangenschaft. Auf unseren Thiermarkt gelangt er regelmäßig, man darf wohl sagen mit jedem Schiffe, welches von einem thierfreundlichen Führer befehligt wird, und sein Preis ist dem entsprechend gering. Im Gesellschaftskäfige des Affenhauses erwirbt er sich zwar bald eine gewisse Stellung, zeigt aber doch recht deutlich, wie weit er hinter den Meerkatzen, seinen altweltlichen Vertretern, zurücksteht. Erst wenn man ihn mit diesen vergleichen kann, merkt man, daß seine Munterkeit und Fröhlichkeit denn doch eine ganz andere ist als die der muthwilligen Altweltsaffen, welche ihre Tollheiten stets mit dem größten Ernste ausführen und bei jeder Gelegenheit eine geradezu unübertreffliche Dreistigkeit an den Tag legen. Dem gegenüber zeigt sich der Kapuziner ängstlich, ja fast unbeholfen, und sein beständiges Wehklagen trägt nur dazu bei, diesen Eindruck zu verschärfen. So selbstherrlich er schwächeren Affen gegenüber verfährt, so kriechend und demüthig zeigt er sich in Gesellschaft seiner altweltlichen Ordnungsgenossen, just wie so mancher Mensch, welcher ebenfalls nach unten hin herrschsüchtig auftritt, nach oben hin den Rücken gebührend zu krümmen weiß. Unter Meerkatzen ist er das allgemeine Opferlamm, der Prügelknabe, an welchem jene ihre Launen nach Herzenslust auslassen, in Gesellschaft von Hundsköpfen befindet er sich anscheinend weit besser, weil sein Gewinsel früher oder später die mitleidige Seele einer Pavianmutter rührt und sie veranlaßt, sich des anscheinend Hülflosen anzunehmen. Einen solchen Schutz erkennt der Kapuzineraffe stets sehr dankbar an und läßt sich, selbst wenn er längst über die Jahre der Kindheit hinaus ist, hätscheln und pflegen, als wäre er ein unmündiger Säugling.

Der Apella oder braune Rollaffe ( Cebus Apella, Simia Apella, S. 201) vertritt den Kapuziner in Guiana. Da er in seiner Färbung vielfach abändert, läßt er sich nicht eben leicht beschreiben. Sein Körperbau ist ziemlich gedrungen; der verhältnismäßig reichliche Pelz besteht aus glänzenden Haaren, welche über der Stirn und zu beiden Seiten des Kopfes wulstig zu einem Schopfe sich erheben und im Gesichte zu einem Barte sich verlängern; ihre allgemeine braunschwarze Färbung geht auf Rücken, Schwanz und Schenkeln in Schwarz über; Gesicht und Kehle sind gewöhnlich lichter, und auf dem Scheitel verläuft regelmäßig ein dunkler Streifen. Oft sind auch die Seiten und die Beine lebhaft kastanienbraun gefärbt. In der Größe kommt dieser Affe dem Kapuziner ungefähr gleich.

Ueber das Freileben des Apella haben wir bis jetzt nur von Schomburgk eingehendere Schilderungen erhalten. »Dicht an einen Baum gedrückt«, so erzählt er, »warteten wir die Affenherde ab. Der Vortrab erschien jetzt vor uns, das Hauptheer folgte bald und nach etwa einer Viertelstunde auch der letzte Trupp, welchen ich freilich durch mein nicht mehr zu verhaltendes Gelächter in wilde Flucht zersprengte. Wer hätte aber hier das Lachen unterdrücken können, wenn er die behenden Thiere mit ihrer übertriebenen Eile und Lebhaftigkeit sich auf den Aesten hätte hinbewegen sehen, wenn er das Klagen, Pfeifen und Singen der Schwächeren gehört, die boshaften Blicke bemerkt, welche sie den Stärkeren zuwarfen, sobald sie diesen in den Weg kamen und nun von ihnen gebissen und geschlagen wurden; wenn er die altklugen Gesichter der förmlich auf den Rücken der Mütter angeleimten Jungen und zugleich die ernsthaften Mienen wahrgenommen hätte, mit denen auf der Reise jedes Blatt, jede Spalte nach Kerbthieren untersucht und hier und da ein fliegender Schmetterling, ein fliehender Käfer mit der äußersten Geschicklichkeit gefangen wurde. Unter solchem Gesichterschneiden mochten etwa vier- bis fünfhundert Apellas über uns weggeeilt sein (denn eine andere Bewegung scheinen sie gar nicht zu kennen), als ich jenem Drange nicht mehr widerstehen konnte. Wie vom Donner gerührt blieben die unmittelbar über uns Befindlichen einen Augenblick bewegungslos sitzen, stießen dann einen cigenthümlichen Schrei aus, welcher vor, hinter und neben uns sein Echo fand; alle sahen sich ängstlich nach allen Seiten um, bis sie uns bemerkten, starrten uns einen Augenblick an, wiederholten den Schrei noch greller als das erste Mal, und in doppelt gewaltigen Sprüngen flogen sie förmlich über uns hin, ohne daß auch nur ein anderer Ton, als das vermehrte Geräusch in den Zweigen gehört worden wäre.

»Bei einem solchen Vorfälle war ich Zeuge eines wirklich rührenden Beispiels aufopfernder Mutterliebe. Schon wollte ich nach meinem Boote zurückkehren, als die ängstliche Stimme eines Affen in einem Baume über mir es laut verkündete, daß er von seiner Mutter bei ihrer wilden Flucht vergessen worden war. Einer meiner Indianer erkletterte den Baum. Kaum sah das Thier die fremde Gestalt, als ihm die Angst einige laute Töne auspreßte, welche plötzlich vom nächsten Baume von der zurückgekehrten Mutter beantwortet wurden. Kaum waren diese Töne von dem geängstigten Thiere gehört, als es dieselben auch wieder mit einer ganz eigenen Stimme beantwortete, welche nun andererseits ebenfalls ihren Wiederklang in dem Locken der Mutter fanden. Ein Schuß verwundete die Arme; sie schickte sich wohl zur Flucht an, kehrte aber augenblicklich wieder zurück, als ihr Liebling nochmals jene Angsttöne ausstieß, und sprang, ungeachtet eines zweiten Schusses, der sie fehlte, mit Anstrengung auf den Ast, welcher das klagende Junge trug. Schnell nahm sie dieses auf den Rücken und wollte sich eben mit ihm entfernen, als sie, trotz meines strengen Verbotes, ein dritter Schuß tödtete. Noch im Todeskrampfe drückte sie ihren Liebling fest an sich und versuchte die Flucht, stürzte aber bei diesem Versuche auf den Boden herab.

»Dieser niedliche Affe ist in Britisch-Guiana nur auf gewisse Oertlichkeiten beschränkt. Am häufigsten fand ich ihn im Banukugebirge in zahlreichen Herden, einzeln auch unter den Banden des Kapuziners, aus welchem Zusammenleben mir jene unzähligen Abarten entstanden zu sein scheinen, welche man gerade unter diesen beiden Arten so häufig findet. Keine anderen Affen findet man so häufig gezähmt als gerade diese, und doch habe ich nie zwei oder drei von ihnen gesehen, welche in ihrer Färbung oder Länge der Haare ganz mit einander übereingestimmt hätten; dasselbe war bei unserer und der Indianer Jagdbeute der Fall, obgleich sich diese oft auf zehn bis sechszehn Stücke belief.

»Die Anzahl der Gesellschaften betrug oft viele Hunderte. Sie sind äußerst lebhaft, gewandt und listig, und nur der Schlauheit des Indianers gelingt es, diese Thiere zu beschleichen. Das geräuschlose vergiftete Pfeilchen trifft dann sicher sein Ziel. Schon nach wenigen Minuten beginnt der verwundete Affe infolge der Wirkung des Giftes zu wanken und stürzt hernieder. Mit langen Hälsen und unter Ausstößen kurzer, eigenthümlicher Töne sehen die Gefährten ihrem herabstürzenden Freunde nach, den der Indianer wohlweislich am Boden liegen läßt. Aus dem sicheren Verstecke folgt nun der zweite und dritte Pfeil geräuschlos, und die Verwundeten fallen immer einer nach dem anderen nieder, bis der Jäger ihrer so viele erlegt hat als er braucht. Ihr Fleisch bildet den gewöhnlichen Nahrungsstoff der Indianer.«

Gezähmte Apellas und andere Affen trifft man in allen Niederlassungen der Indianer an, weil diese, wie Schomburgk an einer anderen Stelle sagt, eifrig bedacht sind, ihren Hausstand zu vermehren. Mit höchstem Erstaunen bemerkte unser Gewährsmann vierfüßige Milchbrüder und Milchschwestern, meist Affen, Beutelratten, Agutis und dergleichen unter den Säuglingen, denen die Mutter ebenso bereitwillig, mit gleicher Zärtlichkeit in Blick und Miene, die andere Brust reichte, wenn vielleicht das eigene Kind aus der einen schon seine Nahrung sog. »Der Stolz der Frauen besteht hauptsächlich im Besitze einer großen Anzahl zahmer Hausthiere. Was sie daher von jungen Säugethieren fangen können, ziehen sie an der eigenen Brust auf, wodurch diesen Thieren, namentlich den Affen, eine solche Anhänglichkeit eingepflanzt wird, daß sie der Pflegemutter auf Schritt und Tritt folgen.«

Man bringt den Apella sehr häufig zu uns, und er ist deshalb in Thiergärten und Thierschaubuden oft genug zu finden. Die im ganzen Süden Europa's umherpilgernden Savoyarden benutzen ihn, wie manche Meerkatzen, um das Herz wohlhabender Leute wirksamer zu bearbeiten, als sie es mit ihren Drehorgeln vermögen. Die Musik dieser oft recht erbärmlich verstimmten Werkzeuge ist in den Straßen der Städte Frankreichs, Spaniens und Italiens so gewöhnlich, daß kein Mensch mehr auf den armen Bittsteller achtet, welcher die heitere Muse zu Hülfe ruft und mit Klängen und Liedern Herzen rühren will. Ach, gerade die Töne verschließen ihm diese Herzen; sie rufen den Unmuth wach, und der Beutel bleibt geschlossen. Da gebietet der Tonkünstler seiner zahmen Meerkatze, seinem Apella und Apollo, zu seinem besten an die verschlossenen Menschenherzen zu klopfen. Das Thier ist an einer langen, dünnen Leine befestigt, welche sein Herr zum größeren Theile um die Hand gewickelt hat; jetzt lockert er die Bande, und unter den Klängen der Marseillaise oder irgend eines Gassenhauers steigt der kleine Bettler an Dachrinnen und Gesimsen empor, von Stockwerk zu Stockwerke, bis zur Mansarde hinauf. Und nun erscheint er am Fenster, ein Kind entdeckt ihn, heller Jubel bricht los; es regnet Zucker- und anderes Backwerk – ach, wenn er doch Backentaschen hätte! – aber auch manchen Sou, manchen Cuarto, manchen Soldo für seinen Herrn da unten: der Affe hat das Kinderherz geöffnet und der Kindermund der Eltern Geldbeutel. Jedes empfangene Geldstück wirft das Thier seinem Herrn zu; der sammelt unten lustig auf, so lange noch etwas niederfällt, und dann zieht er fürder mit seinem Bettelgehülfen, und wenige Häuser weiter beginnt das Spiel von neuem.

Der Apella verträgt die Gefangenschaft recht gut und hat sich schon mehrmals auch in Europa in ihr fortgepflanzt. Er ist aber ein nicht eben liebenswürdiger Gesell, weil schmutzig, frostig und traurig; wenigstens klagt oder winselt er fortwährend. Dabei schneidet er ohne Unterlaß greuliche Gesichter. Aber er ist auch sanft und gutmüthig, wenn auch bloß gegen größere Thiere. Kleinere, zumal Vögel, frißt er ohne Umstände auf, wenn er sie ergriffen hat.

Mehr dem Südosten, namentlich der Ostküste Brasiliens, gehört der Faunaffe, Miko oder gehörnte Rollaffe, der Pfifferaffe der deutschen Ansiedler an, eine durch eigenthümliche Wucherung der Kopfhaare sehr auffallende und leicht kenntliche Art ( Cebus Fatuellus, Simia Fatuellus, Cebus niger, frontatus, vellerosus, S. 200). Er erreicht ungefähr dieselbe Größe wie der Kapuziner, nach dem Prinzen von Wied auch wohl die eines starken Katers, hat kräftige, muskelige Glieder, runden Kopf und rundes Gesicht und einen mehr als körperlangen, starken, ziemlich dicken und dicht behaarten Schwanz. Backen und Seiten der Schläfe sind mit weißgelblichen feinen Haaren besetzt; um das ganze Gesicht herum bilden glänzend schwarze Haare einen Kranz und auf dem Scheitel einen getheilten Schopf, dessen beide Büschel etwa 4 Centim. lang sind. In der Mitte zwischen diesen beiden Haarwucherungen ist das Haar kurz und glänzend schwarz; aus dem Halse wird es bräunlich, unter dem Kinn schwarzbraun, auf Kehle, Brust, Hals, den Seiten, auf Bauch und Vordertheilen der Arme gelbbräunlich, auf dem übrigen Körper sieht es schwarzbraun, oben fast schwarz aus, zeigt aber überall hellgelbliche Spitzen. Das nackte Gesicht hat dunkelschmutzigfleischbraune Färbung; Hände und Füße sind bräunlich, auf der Oberseite dieser Glieder aber mit schwarzbraunen, auf den Fingern mit hellbräunlichen Haaren bekleidet. In der Jugend ist der Affe stets schwarz, jedoch nicht so dunkel glänzend wie später. Der eigentliche Kopfputz erscheint erst im späteren Alter bei beiden Geschlechtern, ist jedoch bei dem Männchen vorzugsweise entwickelt. Zuweilen finden sich einzelne Stücke mit hellbraunem Vorderkörper, welche einfach als Spielarten angesehen werden müssen.

Der Prinz von Wied traf den Faunaffen in den großen Waldungen zwischen dem 23. und 21. Grade südlicher Breite, Hensel ebenso häufig in Rio-Grande-do-Sul an. Auch über diese Art verdanken wir letztgenanntem Forscher einen trefflichen Bericht. »Der Miko«, sagt er, »ist der Gegensatz des Brüllaffen; denn er ist das schnellste und klügste Geschöpf des ganzen südbrasilianischen Urwaldes. Kein anderes Thier, selbst nicht die Hirare, kommt ihm gleich im Klettern und Springen. Er lebt immer in großen Gesellschaften bis zu dreißig und vierzig Stücken, wenn nämlich bei dem Gewimmel einer durch die Baumwipfel fliehenden Affenherde noch ein Abschätzen der Anzahl möglich ist. Diese Trupps haben keinen so festen Aufenthaltsort wie die der Brüllaffen oder bewohnen wahrscheinlich große Reviere, in denen sie nach Belieben umherschweifen, heute in diese Pflanzung, morgen in eine benachbarte einfallend. Der Pfifferaffe der deutschen Ansiedler ist ein arger Dieb, welcher die Maisfelder tüchtig plündert; doch kommt er nicht nahe an die Häuser, sondern sucht lieber die tiefer im Walde gelegenen Pflanzungen heim. Daß er bei seinen Raubzügen Wachen aufstelle, ist natürlich ein Märchen: in einem Trupp gibt es immer wachsamere Stücke, vielleicht die alten Weibchen, welche nicht bloß stehlen, sondern auch fleißig Umschau halten. Naht sich nun ein Mensch, oder hören sie Hunde bellen, so stoßen sie ihren Warnungsruf, ein weithin hörbares Pfeifen, aus. Ist der Gegenstand des Schreckens noch weit entfernt, so suchen sie noch das Geraubte in Sicherheit zu bringen; mit einem Maiskolben in der Hand oder im Maule klimmen sie dann mühsam die Schlingpflanzen hinauf. Kommen nun plötzlich die Hunde unter sie, so lassen sie eiligst alles fallen und sind im Nu verschwunden. Beschleicht man sie, so kann man aus einer einläufigen Flinte doch sehr selten mehr als einen Schuß anbringen; sind sie zerstreut worden, so suchen sie einander durch Pfeifen wieder zusammen zu locken. Versteht man diesen Ton leicht nachzuahmen, und verbirgt man sich gut, vorausgesetzt, daß man keine Hunde bei sich hat, so kann man wohl noch einmal zum Schusse kommen: allein das Ergebnis bleibt immer unsicher; denn obgleich die Rollaffen keine Wickelschwänze haben, legen sie sich doch vor dem Sterben gern auf die Zweige und fallen auf diese Weise nicht herab. Verbergen sie sich hinter einem Aste und schauen sie ängstlich über denselben herunter, so sieht es aus, als hätten sie Hörner auf dem Kopfe. Merkwürdig ist ein sehr feiner und angenehmer Bisamgeruch, welcher an den Männchen, namentlich an ihrem Kopfe haftet, und den man selbst nach dem Abbalgen eines solchen Thieres noch mehrere Tage lang spürt.

»Ungeachtet der großen Klettergewandtheit des Pfifferaffen erinnere ich mich eines Falles, in welchem sie zu fehlen schien. Einst beabsichtigten wir auf einer Bergspitze, um deren Fuß sich Pflanzungen der Ansiedler hinzogen, Rehe zu jagen. Bald auch hörte ich einen meiner Hunde laut jagend den Berg herabkommen, und die Heftigkeit seines Bellens verrieth mir, daß er nicht auf der Fährte eines Rehes war, sondern ein Raubthier vor sich hertrieb. Die Jagd erreichte eine um die Bergspitze sich ziehende undurchdringliche Hecke, und hier hörte ich deutlich, wie der Hund kaum fünfzig Schritte von mir entfernt den gejagten Gegenstand abfing und abwürgte, ohne daß dieser einen Klageton ausgestoßen hätte. Nach längerem Suchen entdeckte ich zu meinem unendlichen Erstaunen ein altes Weibchen unseres Affen, welches der Hund durch Zerreißen des Leibes getödtet hatte. Das Thier war schwanger gewesen; denn ein vollständig reifer Keimling lag, von dem Hunde herausgerissen, daneben. Es ist mir räthselhaft geblieben, daß der Affe den dicht bewachsenen Berg sich hinabjagen ließ, ohne auf den Bäumen oder Schlingpflanzen eine Zuflucht zu suchen; vergebens untersuchte ich ihn: er schien durchaus gesund gewesen zu sein, und auch an seinen Sinneswerkzeugen war kein Fehler zu entdecken. Ich kann daher nur annehmen, daß er, weil der Hund so dicht hinter ihm herjagte, nicht in die Höhe zu springen wagte, da mit einem solchen Sprunge immer ein Zeitverlust verbunden ist. Noch unerklärlicher aber schien es mir, daß der Affe auf dem Boden von dem Hunde sich überraschen ließ, der doch im dichten Urwalde nur mit Geräusch sich fortbewegen kann. Sollte vielleicht die Aeffin, um zu gebären, die Bäume verlassen und auf den Boden sich begeben? Ich habe weiter keine Erfahrung darüber gemacht.

»Obgleich junge Rollaffen viel seltener zu erlangen sind als Brüllaffen, findet man jene doch zuweilen bei den Bewohnern des Urwaldes, welche sie ihrer Possierlichkeit wegen aufziehen. Immer aber sind es nur Männchen, und man will die Erfahrung gemacht haben, daß sich Weibchen nicht aufziehen lassen.« An dieser letzten Angabe Hensels scheint wirklich etwas Wahres zu sein, weil auch auf unserem Thiermarkte ein weiblicher Rollaffe zu den größten Seltenheiten gehört; nur sehe ich freilich keinen Grund ein, warum ein Weibchen hinfälliger sein sollte als ein Männchen, da doch bei anderen Affen etwas Aehnliches durchaus nicht beobachtet worden ist.

In den vom Prinzen von Wied durchreisten Gegenden Brasiliens wird auch unser Faunaffe vielfach gejagt, obwohl es bei seiner beständigen Aufmerksamkeit dem Jäger oft nicht leicht fällt, ihn zu beschleichen. Die eingeborenen Schützen versuchen die Affen zu täuschen, indem sie mit dem Munde ihren Pfiff nachahmen und sie also zu sich heranlocken. Bemerkt eine Affenbande ihren schlimmsten Feind, so entfliehen alle in weiten Sprüngen, benutzen dabei selbst die dünnsten und biegsamsten Zweige, und eilen mit einer solchen Geschwindigkeit dahin, daß sie selbst mit dem Schrotgewehre oft gefehlt werden. Das in der kalten Jahreszeit sehr fette Fleisch wird nach Versicherung des Prinzen von Wied gern gegessen und ist für die Wilden geradezu eine Lieblingsnahrung, weshalb denn diese ihnen und den verwandten Arten auch eifrigst nachstellen und sie mit ihren langen Pfeilen und kräftigen Bogen sicher auch von den höchsten Baumwipfeln herabzuschießen wissen.

*