|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

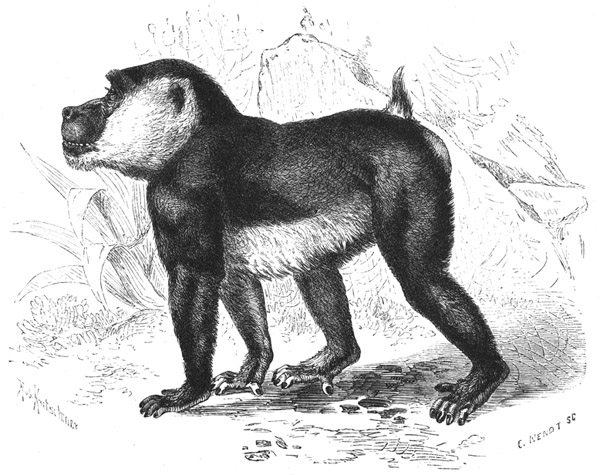

Mandril ( Mormon Maimon).

Nicht ohne Grund trennt man die scheußlichsten aller Paviane, welche uns bis jetzt bekannt geworden sind, von den übrigen; denn sie unterscheiden sich von diesen sehr wesentlich. Nur der Leib als solcher zeigt noch den Bau der Verwandten; der Kopf dagegen, insbesondere der Schädel, ist unverhältnismäßig groß; die sehr kleinen Augen stehen eng zusammen; der Augenhöhlenrand erhebt sich leistenartig; auf der Nase verläuft beiderseitig eine anschwellbare gefurchte Längswulst. Die Glieder sind sehr kräftig; der Schwanz ist ein kurz angesetzter aufrechtstehender Stummel; die Schwielen breiten sich über den ganzen Hintern aus. Auch die Bekleidung hat ihr Absonderliches: der Pelz verlängert sich am Hinterkopfe und Nacken etwas; außerdem findet sich wenigstens bei der einen Art ein sehr lebhaft gefärbter, spitz zulaufender Kinnbart. Beide hierher gehörigen Paviane bewohnen das westliche Afrika und werden schon seit dreihundert Jahren nicht selten lebend zu uns gebracht.

Mit demselben Rechte, mit welchem wir den Guereza den schönsten aller Affen nennen können, dürfen wir den Mandril ( Mormon Maimon, Simia Maimon, Simia hircina etc.) als den häßlichsten bezeichnen. Alt ist er ein wahrhaft scheußliches Vieh in jeder Beziehung, und sein geistiges Wesen gleicht seinen leiblichen Eigenschaften vollständig. Der Leib ist sehr kräftig, beinahe etwas plump, der Kopf abscheulich, das Gebiß wahrhaft furchtbar, die Behaarung eigenthümlich rauh und struppig, die Färbung der nackten Theile im höchsten Grade grell und abstoßend. Jedes einzelne Haar ist schwarz und olivengrün geringelt, wodurch der Pelz der oberen Seite eine dunkelbraune, olivengrün überflogene Färbung erhält; an der Brust sehen die Haare gelblich, am Bauche weißlich, an den Seiten hellbräunlich aus; der Kinnbart ist lebhaft citronengelb; hinter dem Ohre befindet sich ein graulich weißer Flecken. Hände und Ohren sind schwarz, die Nase und ihre Umgebung zinnoberroth, die Wangenwülste kornblumenblau, die Furchen in ihnen schwarz, Hodensack und After hochroth, die Schwielen roth und blau. Alte Männchen erreichen eine Länge von 1 Meter und darüber bei etwa 60 Centim. Schulterhöhe, der Schwanzstummel dagegen mißt kaum mehr als 3 Centimeter.

Dril ( Mormon leucophaeus)

Der verwandte Dril ( Mormon leucophaeus, Simia, Inuus leucophaeus, Inuus brachyurus etc.) ist etwas kleiner, sein Pelz oben olivenbraun, unten und an der Innenseite weißlich, der Backenbart fahlweißlich, das Gesicht schwarz; Hände und Füße sehen kupferbräunlich, die Schwielen und der Hodensack lebhaft roth aus. Die Länge des Erwachsenen beträgt etwa 85 bis 90 Centim., die Schulterhöhe 55 bis 60, die Länge des Schwanzes 8 bis 9 Centimeter.

Es ist auffallend genug, daß wir über das Freileben dieser beiden seit so vielen Jahren als Gefangene bekannten Affen nichts Sicheres wissen. Beide Arten stammen von der Küste von Guinea und werden namentlich von der Goldküste zu uns gebracht. Beide sollen truppweise in gebirgigen Wäldern, theils auf Felsen, theils auf Bäumen leben, ihren Aufenthalt aber nicht selten verlassen, um die naheliegenden Ansiedelungen zu besuchen und dort nach Herzenslust zu plündern. Man sagt auch, daß Rotten dieser Thiere in die Dörfer einfallen und in Abwesenheit der Männer Frauen und Kinder der Neger mishandeln. Die Eingeborenen sollen den Mandril mehr fürchten als den Löwen, sich niemals in einen Kampf mit ihm einlassen, ja nicht einmal die Waldungen betreten, in welchen der Affe sich aufhält, es sei denn, daß die Männer in großer Anzahl und mit guten Waffen versehen einen förmlichen Kreuzzug gegen ihre Feinde ausführen. Wie viel an diesen Gerüchten, welche von einer Naturgeschichte in die andere übergehen, Wahres ist, läßt sich nicht entscheiden; als unwahrscheinlich haben wir meiner Ansicht nach sie nicht anzusehen. Auffallend nur, daß die Neger so viele von den gefürchteten Thieren einfangen und an die Schiffer vertauschen.

In früherer Zeit gelangte Mandril und Dril viel öfter auf unseren Thiermarkt als gegenwärtig, obgleich sie auch jetzt noch keineswegs zu den Seltenheiten gehören. Insbesondere gilt dies von dem Mandril, welcher stets häufiger als der Dril zu uns gebracht wird. Den Alten waren beide unbekannt. »Dieses thier«, sagt der alte Geßner, »ist mit grossem Wunder gen Augsburg gebracht un gezeiget worden. An seinen füssen hat es finger als der Mensch, und so man ihm deütet, so keert er den arß dar. Apffel, Biren vund allerley andere frücht isset dieß thier, auch brot: trinkt insonderheit gern weyn. So es hungrig ist, so ersteygt es die bäum, schütt die frücht abhär. Ist von natur fröudig vorauß gegen den weyberen, gegen welchen es sein fröudigkeit vil erzeiget. Das weyblein deß geschlächts gebirt alle zeyt zwey zumal ein par, namlich ein männlein und ein weyblein.« Die diesen Worten beigegebene Abbildung stellt den Mandril in der bezeichnten Stellung, »so man ihm deutet«, so gut dar, daß man nicht in Zweifel sein kann, welche Art man vor sich hat.

Ein junger Mandril ist ein allerliebstes Geschöpf, unter einer reichhaltigen Gesellschaft unserer Herren Vettern im Affenhause der ausgeprägteste Komiker, zu lustigen und tollen Streichen jeder Art aufgelegt, mit unverwüstlicher guter Laune begabt und ungeachtet seiner durch nichts zu erschütternden Unverschämtheit in keiner Weise widerwärtig. Die Eigenthümlichkeit, welche Geßner mit der Derbheit unserer Vorfahren kennzeichnet, zeigt allerdings auch schon der junge Mandril: sein Hintertheil dient ihm gleichsam zum Dolmetsch seiner Gefühle; doch geschehen hierauf bezügliche Bewegungen noch mit einer so ausgeprägten Harmlosigkeit, daß man über der Komik das Unanständige vergißt. Dies aber ändert sich nur zu bald, weit früher als bei anderen Pavianen, und schon nach wenig Jahren zeigt sich der Mandril in seiner ganzen Scheußlichkeit. Der Zorn anderer Affen ist, wie ein englischer Schriftsteller sich ausdrückt, »ein leises Fächeln des Windes, verglichen mit der Wuth des Mandril, welche einem jener entsetzlichen, alles vor sich niederwerfenden Stürme der Wendekreisländer gleicht«, und ebenso groß wie sein Jähzorn ist seine Unanständigkeit. Zur Schilderung der letzteren fehlen die Worte. »Sein Geschrei, sein Blick und seine Stimme«, sagt Cuvier, »kündigen eine vollkommen viehische Unverschämtheit an. Die schmutzigsten Gelüste befriedigt er auf die schamloseste Weise. Es scheint, als ob die Natur in ihm ein Bild des Lasters mit all seiner Häßlichkeit habe aufstellen wollen.« Alles Widerwärtige, welches uns der Hamadryas und andere Paviane zeigen, erscheint dem Gebaren des Mandrils gegenüber als anständig. Seine Leidenschaftlichkeit kennt keine Grenzen. Erzürnt, geräth er in eine entsetzliche Aufregung, vergißt alles und stürzt sich gleichsam kopflos auf seinen Feind zu. Ein wahrhaft dämonischer Glanz strahlt aus den Augen des Scheusals, welches mit dämonischer Kraft und Böswilligkeit begabt zu sein scheint. Jetzt hat er nur den einen Gedanken: den Gegner zu zerreißen, und jedes Hindernis aus dem Wege zu räumen. Weder die Peitsche noch die blanke Waffe wird von ihm im geringsten beachtet. Sein Angriff bekundet nicht mehr Kühnheit, sondern geradezu Verrücktheit. Kein Thier haben die Wärter mehr zu fürchten als einen wüthenden Mandril. Löwe und Tiger sind ihm gegenüber wahrhafte Lämmer, weil sie wenigstens verständig sich in die Umstände fügen, die Hamadryaden und andere Paviane, mit ihm verglichen, Anfänger oder Stümper. Vollkommen im Einklange mit dieser Erregbarkeit stehen die geschlechtlichen Ausschreitungen, welche sich der Mandril erlaubt.

Der alte Geßner hat ganz recht, wenn er zu verstehen gibt, daß sich seine Gefühle nicht allein auf Weibchen seiner Art, sondern auch auf Frauen richten. An gefangenen Mandrils beobachtet man nicht allein die zudringlichste Zuneigung zu Menschenweibern, sondern auch Eifersucht gegen deren rechtmäßige Liebhaber. Sie werden rasend, wenn ein Mann solche Freundinnen von ihnen liebkost oder zu liebkosen vorgibt, und tragen ihm ein so großes Verbrechen sicherlich lange Zeit nach. Im Pflanzengarten zu Paris wurde diese Eifersucht einmal sehr geschickt benutzt, um einen Mandril, welcher aus seinem Käfige ausgebrochen war und viel Unheil anrichtete, wieder in das Gefängnis zu bringen. Er hatte alle gütlichen Versuche scheitern gemacht und bereits einige von seinen Wärtern verwundet, als der schlaueste derselben auf den Gedanken kam, den Affen durch seine eigene Leidenschaft in den Kerker zurückzulocken. An der Rückseite des Käfigs befand sich eine kleine Thüre: hinter diese mußte sich die Tochter eines der Wärter stellen, und zwar so, daß sie der Affe sehen konnte. Nun trat einer der Wärter zu dem Mädchen, umarmte es und stellte sich dann an, als ob er es küssen wollte. Dies war zu viel für den verliebten Mandril. Er stürzte wie rasend auf den Mann los, gewiß in der besten Absicht, ihn zu zerreißen, mußte aber, um zu seinem Zwecke zu gelangen, nothwendig in den Käfig hineingehen. Alle Klugheit war vergessen; der eifersüchtige Affe ging ohne Besinnen durch die offene Thüre und sah sich eine Minute später hinter den eisernen Gittern.

»Der Paarungstrieb«, sagt Reichenbach mit vollem Rechte, »ist wie bei den Affen überhaupt so bei den Mandrils vor anderen der faule Fleck in ihrem Charakter, an dem sie gewöhnlich untergehen. Schon vor der Reife des Körpers, im zweiten (?) Jahre, noch zeitiger bei den Weibchen als bei den Männchen, tritt dieser Trieb ein, wie die zeitweiligen Anschwellungen des Weibchens desselben, schon vor Ende des zweiten (?) Jahres, deutlich bekunden. Da nun in dieser Zeit keine wahre Begattung geschieht, so regen sich nicht nur beisammen, sondern vorzüglich einzeln lebende Stücke in dem Grade auf, daß sie sehr bald bis zu dem Grade geschwächt sind, wo sie hinsterben, daher wir so höchst selten einen jungen Mandril längere Zeit lebendig erhalten.

»Wir mögen uns das folgendermaßen erklären: Schon der Gesammtausdruck des Mandril scheint das Ideal eines Teufels verwirklichen zu sollen, daher er in Guinea schon seit seiner Entdeckung den Namen des Waldteufels erhielt. Der lange schmale zusammengedrückte Kopf deutet hin auf den grenzenlosesten Leichtsinn, wie die Höcker über den Schläfen auf das zornwüthige Wesen; die gänzlich verflachte Stirn ist ein Zeichen vom Verluste aller edlen Empfindung: sie spricht Wildheit, Rohheit und Grausamkeit im weitesten Umfange aus. Die überaus kleinen, einander so ganz genäherten Augen deuten auf die höchste List und Verschmitztheit, sowie die bedeutende Streckung des Untergesichtes auf eine Sinnlichkeit ohne Beschränkung. Welches Sittenzeugnis solchen Naturanlagen entspricht, ist nicht schwer zu errathen, und von dem schon durch Geßner bekannt gewordenen Gebaren an dürften alle gewöhnlichen Sitten des Thieres als Unsitten das Zerrbild vollenden, welches durch dasselbe auf der Stufe menschenähnlicher Geschöpfe wirklich ausgedrückt wird. Kauft man also junge Mandrils, so erlebt man eine Zeitlang an den leichtsinnigen, jugendfrischen und munteren, immer beweglichen Thieren die Freude ihrer Erscheinung in Gestalt, Farbe und Bewegung, und in dem heiteren, leichtfertigen Spiele ihrer Launen. Doch bald hat das ein Ende. Die Einsamkeit erzeugt jene unnatürliche Aufreizung durch den zu früh erwachenden Paarungstrieb, dessen wir oben erwähnten; infolge der eingetretenen Schwächung wird der Mandril mismuthig durch die Ueberreizung, welche er erlitten. Die Bewegungen mindern sich bis auf die einzige, welche den ganzen Organismus erschöpft und zerstört. Endlich sitzt er still mit gekrümmtem Rücken, den Kopf vorn überhängend, an die Wand oder an den Kletterbaum gelehnt. Alle Annahme von Nahrung hört auf, und von Tag zu Tage wird das Thier schwächer, kann endlich nicht einmal mehr sitzen, sondern erschöpft nur noch liegend seine letzten Spuren von Kraft, bis es jämmerlich hinsterbend endigt. Solches Ende wird gewöhnlich den jungen Mandrils in Thierbuden und Thiergärten zu Theil, daher wir fast niemals oder höchst selten an solchen Orten einen erwachsenen Mandril gesehen haben.«

Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß diese Erklärung Reichenbachs viel Wahres oder doch Wahrscheinliches hat; für unbedingt richtig halte ich jedenfalls alle Voraussetzungen, von denen der scharf beobachtende Naturforscher seine Schlüsse zieht. Doch gibt es Ausnahmen. Schon Jardine berichtet von einem Mandril, welcher erwachsen und sehr zahm war, gegen seinen Wärter sich folgsam zeigte, aber, wie alle übrigen, durch Fremde leicht in Wuth gebracht werden konnte. »Dieser Mandril«, sagt unser Gewährsmann, »lernte unter anderem Branntwein trinken und Tabak rauchen. Ersteres that er sehr gern, zu dem letzteren aber mußte er erst durch das Versprechen gebracht werden, Branntwein und Wasser zu erhalten. In seinem Käfige stand ein kleiner Armstuhl, auf den er sich, wenn es ihm befohlen wurde, würdig setzte und fernere Befehle erwartete. Alle seine Bewegungen wurden langsam und bedächtig gemacht. Hatte der Wärter die Tabakspfeife angezündet und sie ihm gereicht, so betrachtete er sie genau und befühlte sie wohl auch, bevor er sie in das Maul steckte, um sich zu überzeugen, daß sie auch wirklich brenne. Er steckte sie dann ins Maul, faßte bis an den Kopf, und hielt sie einige Minuten daran, ohne daß man Rauch sah. Denn während dieser Zeit füllte er seine Backentaschen und sein geräumiges Maul; dann aber blies er den Rauch in Massen aus dem Munde, der Nase und zuweilen selbst aus den Ohren. Gewöhnlich schloß er dies Kunststück mit einem Trunk Branntwein und Wasser, welcher ihm in einem Becher gereicht wurde. Diesen nahm er ohne Umstände sogleich in die Hand.« Einer der berühmtesten Mandrils lebte in England unter sehr günstigen Verhältnissen. Er war wohlbekannt unter dem Namen » Hans im Glücke« und ziert noch heute nach seinem Tode das britische Museum. Das Thier hatte mehrmals die Ehre, infolge besonderer Einladungen ein Gast der königlichen Familie zu sein: kurz, es genoß, wie mein englischer Gewährsmann sagt, ein so glückliches Leben, als es nur immer einem Pavian zu Theil werden kann.

Einen anderen ebenfalls hochberühmten Mandril habe ich erst in den letzten Tagen besucht. Ich meine den großen Künstler vom Affentheater des Herrn Broekmann. Gedachter Mandril befindet sich seit sechszehn Jahren im Besitze seines Herrn und ist gezähmt und abgerichtet, wie nur ein Affe es sein kann. Gegen Fremde zeigt er sich selbstverständlich ebenfalls erregbar und jähzornig; mit seinem Herrn aber steht er auf dem vertrautesten Fuße, und selbst wenn er, um seinem Jähzorne geeigneten Ausdruck zu verleihen, nach Pavianart die Stäbe seines Käfigs schüttelt, als wolle er sie zerbrechen, darf Broekmann ohne Bedenken ihn am Halsbande packen und aus seinem Käfige herausnehmen, auch sofort zur »Arbeit« verwenden. »Bei der allgemeinen Erfahrung der Thierzüchter«, sagt Reichenbach, welcher unseren Mandril ebenfalls kennt, »daß diese Affenart nur in ihrer freien Natur sich zu erhalten vermag, in der Gefangenschaft aber bald untergeht, weil sie in Einsamkeit und Müßiggang ihren rohen Lüsten erliegt, drängt sich uns die Frage auf, aus welchem Grunde wurde es denn möglich, daß Broekmann zwei Mandrils so glücklich aufzuziehen und gesund und kräftig zu erhalten vermochte. Wir glauben die richtige Antwort auf diese Frage in demselben Verhältnisse zu finden, welches im Menschengeschlechte unter ähnlichen Umständen gleiche Ergebnisse herbeiführen. Auch die zahlreichen Schoßhunde der Vorzeit treten in ihrer Faulheit und beständigen Ueberreizung als die elendesten Zerrbilder des Hundecharakters auf, während im Gegentheile diejenigen, welche man beschäftigte und zur Arbeit anhielt, das Hundegeschlecht würdig vertreten. Denselben Fall haben wir noch hier bei einem der wildesten und rohesten Affen. Auch seine niederen, rein thierischen Triebe und die sein eigenes Sein untergrabenden Gelüste fingen an zu schweigen oder wurden gar nicht erregt, als die besseren Fähigkeiten erweckt und bethätigt wurden, als der Mensch ihn emporzog aus jener Sphäre, die das Thier zu seinem Untergange geführt haben würde, durch Lehre und Liebe zu Leistungen, welche den ersten Funken einer Geistesthätigkeit in ihm erweckten, und das Geschöpf wahrscheinlich in einer ungewohnten Spannung nach einer neuen Richtung hin fortwährend unterhielten. Das sicherste Mittel also, um die niederen Triebe im lebendigen Organismus zu zügeln und vor dem Verderben durch sie selbst ihn zu schützen, ist die Weckung und Bethätigung einer höheren Geistesthätigkeit; denn dieses Mittel entspricht der wahren Bedeutung und der eigentlichen Würde des organischen Lebens, welche nur auf einer unablässigen Veredelung beruht.« Ich stimme diesen Worten vollständig bei und vertrete sie auch Denen gegenüber, welche im Thiere nichts anderes sehen als eine unbewußt arbeitende, von höherer Hand geregelte, von einer unerklärlichen Kraft getriebene Maschine. Gewiß, die Arbeit ist es gewesen, welche diesen Affen zu dem gemacht hat, was er ist: zu dem ausgezeichnetsten Mitglieds seiner Art, zu einem Mandril, wie es sicherlich bis jetzt noch wenige gegeben hat. Man muß dieses Thier, wie ich, im Käfige, hinter und auf der Bühne gesehen haben, um es vollständig würdigen zu können; man muß einer Unterhaltung zwischen ihm und seinem Herrn gelauscht haben, um zu verstehen, was Erziehung selbst bei einem so wilden und scheinbar unverbesserlichen Wesen zu leisten vermag. Ein derartiges Beispiel, wie dieser Affe es gewährt, ist im höchsten Grade lehrreich für Alle: es beweist schlagend, daß auch der Mensch nichts anderes ist, als ein Erbe Jahrtausende langer, allmählich sich steigernder Bildung und Gesittung, als ein Erzeugnis seiner Erziehung, nicht aber ein Mittelding zwischen Gott und Vieh, wie unsere Pfaffen und andere Rückschrittler es heutigen Tages noch behaupten.

Broekmann verkehrt mit seinem Mandril wie ein Freund mit dem anderen. Beide haben sich in einander eingelebt; der eine versteht den anderen, und das erzogene Thier beugt sich vor seinem Erzieher. Von Strafe oder auch nur einer Androhung dazu ist bei diesem Mandril keine Rede mehr: ein Blick genügt, ein gutes Wort besänftigt, ein ernstes bringt den Affen zur Besinnung zurück, wenn sich wirklich einmal der alte Adam regt. Der Mandril »arbeitet« gern und im vollsten Bewußtsein seiner Würde; er weiß genau, ob er eine Leistung zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit seines Gebieters ausgeführt hat, und strebt danach, ersters, so viel in seinen Kräften steht, zu thun. Willig kommt er aus seinem Käfige, ruhig setzt er sich auf seinen Ankleidestuhl, und behülflich nimmt er alle Stellungen an, welche beim Ankleiden erforderlich werden. Mit entschiedenem Selbstbewußtsein tritt er als Schauspieler auf, und wie ein solcher ist er empfänglich für Lob und Tadel. Für ein gut geartetes Thier will alles dies wenig besagen, für einen Mandril ist es das Außerordentlichste, was die Erziehung leisten kann. Aus dem Grunde erachte ich einen Besuch dieses Affentheaters mindestens für ebenso lehrreich, als manch eine Vorlesung solcher Thierkundigen, welche über das geistige Wesen der Thiere ein Urtheil sich anmaßen, ohne viel mehr von den Thieren zu kennen, als die gedörrten Häute im Museum.

Heute, während ich diese Zeilen überlese, ist der berühmte Mandril todt; sein Bild aber zeigt die von Mützels Künstlerhand herrührende Abbildung in lebenswahrer Treue.

*