|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In der zweiten Unterfamilie vereinigen wir die Hundsaffen ( Cynopithecini). Sie kennzeichnet das stärkere Vortreten der Schnauze, welches sich namentlich bei den tiefer stehenden Sippen bemerklich macht, die geringere Länge der Arme, das regelmäßige Vorhandensein eines Schwanzes und der Gesäßschwielen und das häufige Vorkommen von Backentaschen. Uebrigens sind sie sehr verschieden gebaut; denn von der gestreckten Gestalt der Schlankaffen bis zu der massigen der Hundskopfaffen oder Paviane finden sich fast alle Zwischenstufen vertreten. Sie verbreiten sich über die heißen Länder der alten Welt, insbesondere über Indien vom Himalaya an, Hinterindien, Cochinchina, den malaiischen Archipel, Südarabien und ganz Afrika, mit Ausnahme der östlichen Theile der Sahara, gehören zu den lebendigsten und beweglichsten Mitgliedern ihrer Ordnung, sind klug, großentheils aber boshaft und unanständig, fast überall, wo sie auftreten, mehr oder weniger schädlich, indem sie in der unverschämtesten Weise Pflanzungen und Garten plündern, werden hier und da auch ihrer bösartigen Gelüste halber gefürchtet und haben sich bei einzelnen Völkerschaften die größte Verachtung erworben, während sie bei anderen theilweise wenigstens im Geruche der Heiligkeit stehen, mindestens als Heilige und Halbgötter betrachtet werden.

Wie genau sich das eigentliche Gepräge eines Erdtheils oder Landes in seiner Thierwelt wiederspiegelt, können wir unter tausend anderen Fällen auch bei Betrachtung verschiedener Affengruppen bemerken. Die Schlankaffen ( Semnopithecus) und die Stummelaffen ( Colobus) ähneln sich außerordentlich und unterscheiden sich gleichwohl wieder wesentlich, gleichsam als müßten sie beweisen, daß die Heimat der einen Asien, die der anderen Afrika ist. Hier wie dort spricht sich der gleiche Grundzug der Ausbildung des Thieres aus; aber dennoch behauptet jeder Erdtheil sein eigenthümliches Gepräge. Eine nachherige Vergleichung beider Sippen mag diese Wahrheit verständlich machen; jetzt liegt es zunächst ob, die einen kennen zu lernen.

Die Schlankaffen sind, wie ihr Name andeutet, schlanke und leichtgebaute Affen mit langen, feinen Gliedmaßen und sehr langem Schwanze, kleinem hohen Kopfe, nacktem Gesichte und verkürzter Schnauze ohne Backentaschen. Ihre Gesäßschwielen sind noch sehr klein. Ihr Zahnbau ähnelt dem der Makaken und Paviane (welche wir später kennen lernen werden), weil sich am hintersten unteren Backenzahne noch ein besonderer Höcker findet; ihr Knochenbau erinnert wegen feiner schlanken Formen an das Gerippe der Gibbons. Die Hände haben lange Finger; aber der Daumen der Vorderhände ist bereits verkürzt oder verkümmert und zum Greifen unbrauchbar geworden. Die Behaarung ist wundervoll fein, ihre Färbung stets ansprechend, bei einer Art höchst eigenthümlich; die Haare verlängern sich am Kopfe oft bedeutend. Höchst merkwürdig ist der Bau des Magens, weil er wegen seiner Einschnürungen und hierdurch entstandenen Abtheilungen entfernt an den Magen der Wiederkäuer und näher an den der Känguru's erinnert. Nach Duveroy's und Owens Untersuchungen wird er durch zwei Einschnürungen in drei Theile getheilt, deren mittlerer wiederum Unterabtheilungen in doppelter Reihe zeigt. Der Magen erhält hierdurch die größte Aehnlichkeit mit einem Grimmdarme, zumal er wie ein solcher mit deutlich hervortretenden Muskelbändern versehen ist. Ein Kehlsack von verschiedener Größe ist bei sämmtlichen Arten vorhanden.

Das Festland Südasiens, Ceilon und die Eilande des indischen Inselmeeres bilden die Heimat der Schlankaffen. Hier leben sie in mehr oder minder zahlreichen Trupps in den Waldungen, am liebsten in der Nähe von Flußufern, nicht minder gern aber auch in der Nachbarschaft der Dörfer und Pflanzungen, und führen, weil sie fast überall geschont werden, ein ungemein behagliches Leben. Um mit kurzen Worten ein allgemeines Bild ihres Freilebens zu geben, will ich der Einzelschilderung hervorragender Arten einige Bemerkungen vorausschicken und mich dabei auf die Mittheilungen von Tennent und Wallace stützen.

Wenn man den Schlankaffen in ihren heimischen Waldungen begegnet, sieht man sie in der Regel in Gesellschaft von zwanzig oder dreißig ihrer Art, in den meisten Fällen eifrig beschäftigt, sich Aehren und Knospen zu suchen. Aeußerst selten bemerkt man sie auf dem Boden, es sei denn, daß sie herabgefallene Früchte ihrer Lieblingsbäume dort unten aufsuchen wollten. Vor den Eingeborenen fürchten sie sich nicht im geringsten, legen vielmehr die größte Sorglosigkeit an den Tag; der fremdartig gekleidete Europäer dagegen wird mehrere Minuten lang angestarrt und hierauf sobald wie möglich verlassen. In ähnlicher Weise erregt die Gegenwart eines Hundes ihre Neugier; anstatt aber dessen Bewegungen zu beobachten, pflegen sie stets durch Geschrei etc. sich hervorzuthun und zu verrathen. In Furcht gesetzt, verbergen sie sich oft im Gezweige der Bäume, und wissen dies in einer Art und Weise zu bewerkstelligen, daß sich eine Gesellschaft, welche sich vielleicht auf einer Palmyrapalme gütlich that, in der kürzesten Zeit unsichtbar macht. Trauen sie dem Frieden nicht, so flüchten sie, und zwar mit einer Schnelligkeit, Gewandtheit und Sprungfertigkeit, welche innerhalb ihrer Familie kaum erreicht, geschweige denn überboten wird. Sie springen ungeheuer weit von den Aesten eines Baumes auf die etwas tieferen eines anderen, regelmäßig so, daß der Zweig, auf welchem sie fußten, durch ihr Aufspringen tief hinabgebogen wird und sie beim Zurückschnellen wieder in die Höhe schleudert; sie sind aber auch im Stande, im Sprunge noch die Richtung zu ändern, um nötigenfalls einen anderen passenderen Zweig zu ergreifen und sich weiter fortzuhelfen. Es ist, wie Wallace bemerkt, sehr unterhaltend, zu sehen, wie dem Führer, welcher einen kühnen Sprung wagte, die anderen mit größerer oder geringerer Hast folgen; und nicht selten kommt es dann vor, daß einer oder zwei der letzten gar nicht zum Sprunge sich entschließen können, bis die anderen außer Sicht sind. Dann werfen sie sich förmlich verzweifelt und aus Furcht, allein gelassen zu werden, in die Luft, durchbrechen die schwachen Zweige und stürzen oft zu Boden. Da, wo sie ungestört ihr Wesen treiben dürfen, werden sie zudringlich, erscheinen unmittelbar auf oder vor den Häusern und richten mancherlei Schaden an; ja es kommt sogar vor, daß sie Kindern gefährlich werden. So wurde, wie Tennent erzählt, das Kind eines europäischen Geistlichen, welches die leichtsinnige Amme vor das Haus hingesetzt hatte, von Schlankaffen überfallen und derartig gequält und gebissen, daß es den erlittenen Mishandlungen erlag. Die Nahrung besteht aus den verschiedensten Pflanzentheilen, Früchten aller Art, so weit sie solche öffnen können, Knospen, Blättern und Blüten. Insbesondere nähren sie sich, laut Tennent, von Paradiesfeigen und Bananen. Doch scheinen sie gewisse Blumen und Blüten, beispielsweise die des rothen Hibiscus, solchen Früchten noch vorzuziehen, und vertilgen außerordentliche Mengen davon – ein Wink für diejenigen, welche derartige Affen in Gefangenschaft halten wollen.

Die Singalesen haben die Meinung, daß die Ueberbleibsel eines Affen niemals im Walde gefunden würden. »Wer eine weiße Krähe, das Nest eines Reisvogels, eine gerade Kokosnußpalme oder einen todten Affen gesehen hat«, sagen sie, »ist sicher, ewig zu leben.« Dieser Volksglaube stammt unzweifelhaft von Indien her, weil dort einer der hervorragendsten Schlankaffen göttliche Ehre genießt, und man allgemein der Ueberzeugung ist, daß Jemand, welcher auf dem Grabe eines solchen Affen oder auch nur auf seinem Todesplatze ruhen oder rasten wollte, sterben müßte, ja daß selbst noch die vergrabenen Knochen Unheil stiften könnten. Aus diesem Grunde läuft Jeder, welcher ein Haus bauen will, zu den Zauberern oder Pfaffen, zu deutsch Betrügern, seines Volkes und versichert sich durch ihre »Kunst«, daß auf dem für das Haus gewählten Platze niemals ein derartiges Unglück geschehen sei.

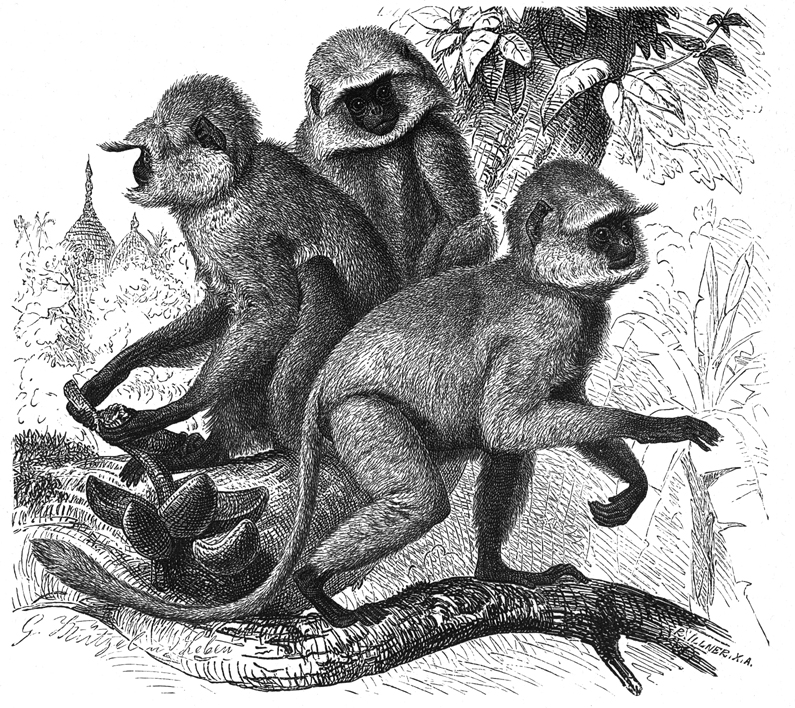

Unter den Schlankaffen verdient zunächst berücksichtigt zu werden der Hulman oder Huneman, wie die Hindus ihn nennen, der Mandi der Malabaren oder der Marbur der Mahratten – der heilige Affe der Inder ( Semnopithecus entellus, Simia entellus), welcher abgöttisch verehrt wird. Er ist der gemeinste und in den meisten Gegenden Niederindiens vorkommende Affe und verbreitet sich immer mehr, weil man ihn nicht allein schützt und hätschelt, sondern in gewissen Gegenden auch einführt. Doch kommt er nur jenseit des Ganges und Dschumma, nicht im Himalaya vor. Die Gesammtlänge des ausgewachsenen Männchens beträgt nach Elliot 1,57 Meter, wovon freilich 97 Centim. auf den verhältnismäßig ungemein langen, gequasteten Schwanz kommen, das Gewicht 11 Kilogramm. Die Färbung des Pelzes ist gelblichweiß, die der nackten Theile dunkelviolett. Gesicht, Hände und Füße, so weit sie behaart sind, und ein steifer Haarkamm, welcher über die Augen verläuft, sind schwarz; der kurze Bart dagegen ist gelblich.

Hulman (Semnopithecus entellus).

Der Hulman nimmt einen der ersten Plätze unter den dreißig Millionen Gottheiten der Hindu ein und erfreut sich dieser Ehre schon seit undenklichen Zeiten. Der Riese Ravan, so berichtet die altindische Sage, raubte Sita, die Gemahlin des Schri-Rama, und brachte sie nach seiner Wohnung auf der Insel Ceilon; der Affe aber befreite die Dame aus ihrer Gefangenschaft und führte sie zu ihrem Gemahle zurück. Seitdem gilt er als Held. Viel wird berichtet von der Stärke seines Geistes und von seiner Schnelligkeit. Eine der geschätztesten Früchte, die Mango, verdankt man ihm ebenfalls, er stahl sie aus dem Garten des Riesen. Zur Strafe für seinen Diebstahl wurde er zum Feuertode verurtheilt – von wem, wird nicht gesagt –, löschte aber das Feuer aus und verbrannte sich dabei Gesicht und Hände, welche seitdem schwarz blieben. Dies sind die Gründe, welche die Brahmanen bestimmten, ihn zu vergöttern.

Schon seit vielen Jahren hat man diesen Affen in seinem Vaterlande beobachtet; allein gerade deshalb sind wir am spätesten mit ihm bekannt geworden. Viele Reisende, selbst Naturforscher der neueren Zeit, verwechselten den Hulman mit einem den Himalaya bewohnenden Verwandten ( Semnnopithecus schistaceus) und riefen dadurch Verwirrung hervor. Zudem war man der Meinung, daß ein so gemeines Thier auch oft nach Europa gebracht worden sein müsse, und verschmähte es daher, unseren Hulman auszustopfen und den Balg nach Europa zu senden. Hierzu kommt noch, daß es Schwierigkeiten oder vielmehr Gefahren hat, das heilige Thier zu tödten; denn bloß die Mahratten erweisen ihm keine Achtung, während fast alle übrigen Indier ihn hegen und pflegen, schützen und vertheidigen, wo sie nur können. Ein Europäer, welcher es wagt, das unverletzliche Thier anzugreifen, setzt sein Leben aufs Spiel, wenn er der einzige Weiße unter der leichterregbaren Menge ist. Der Affe gilt eben als Gott. Eine regierende Familie behauptet, von ihm abzustammen, und ihre Mitglieder führen den Titel: » geschwänzte Rana«, weil sie vorgeben, daß ihr Ahnherr mit dem uns unnöthig erscheinenden Anhängsel begabt gewesen sei. Ein portugiesischer Vicekönig von Indien, Constantino de Braganza, erbeutete einen Affenzahn aus dem Schatze eines Fürsten von Ceilon und erhielt bald darauf eine besondere Gesandtschaft des Königs von Pegu, welche ihm 300,000 Cruzaden anbieten ließ, wenn er ihr das kostbare Kleinod überlassen wolle. Solch eine hohe Summe dürfte wohl niemals für einen Zahn geboten worden sein; um so mehr aber muß es verwundern, daß jenes Gebot von den Europäern nicht angenommen wurde. Der Vicekönig versammelte seine Räthe, und die weltlichen suchten ihn selbstverständlich zu überreden, diese bedeutende Summe anzunehmen; ein Pfaffe aber war dagegen, und zwar aus dem Grunde, weil er behauptete, daß man durch solchen Handel dem heidnischen Zauber- und anderen Aberglauben nur Vorschub leisten würde, und da nun die Pfaffen, wie heutzutage so vor Zeiten, selbst das Verrückteste durchzusetzen wußten, gelang es dem blinden Eiferer, seiner albernen Einwendung Gehör zu verschaffen. Im Grunde könnte uns dies zwar gleichgültig sein, wäre nicht dadurch ein Ueberbleibsel zerstört worden, welches für die Geschichte der indischen Götterlehre und auch für die Naturwissenschaft von Wichtigkeit gewesen sein würde. Man hätte nach diesem einzigen Zahne recht gut bestimmen können, welcher Affe der Träger des kostbaren Kleinods gewesen sei – doch für den echten Pfaffen hat es ja niemals Wissenschaft und am allerwenigsten Naturwissenschaft gegeben!

Heutzutage noch ist die Achtung gegen das heilige Thier dieselbe wie früher. Die Indier lassen sich von dem unverschämten Gesellen ruhig ihre Gärten plündern und ihre Häuser ausstehlen, ohne irgend etwas gegen ihn zu thun, und betrachten Jeden mit schelen Augen, welcher es wagt, den Gott zu beleidigen. Tavernier erzählt, daß ein junger Holländer, welcher erst kurz vorher aus Europa gekommen war, vom Fenster aus einen jener Affen erlegte; darüber entstand aber ein so großer Lärm unter den Eingeborenen, daß sie kaum beschwichtigt werden konnten. Sie kündigten dem Holländer sogleich ihre Dienste auf, weil sie der festen Meinung waren, daß der Fremdling und auch wohl sie mit ihm zu Grunde gehen müßten. Duvaucel berichtet, daß es im Anfange ihm unmöglich war, einen dieser Affen zu tödten, weil die Einwohner ihn stets daran verhinderten. So oft sie den Naturforscher mit seinem Gewehre sahen, jagten sie immer die Affen weg, und ein frommer Brahmane ließ es sich nicht verdrießen, einen ganzen Monat lang im Garten des Europäers Wacht zu halten, um die lieben Thiere augenblicklich zu verscheuchen, wenn der Fremde Miene machte, auf sie zu jagen. Forbes versichert, daß in Duboy ebenso viel Affen als Menschen anzutreffen sind. Die Affen bewohnen das oberste Stockwerk der Häuser und werden dem Fremden unerträglich. Wenn ein Einwohner der Stadt an seinem Nachbar sich rächen will, streut er Reis und anderes Getreide auf das Dach des Feindes, und zwar kurz vor Anfang der Regenzeit, vor welcher jeder Hausbesitzer die Bedachung in Ordnung bringen lassen muß. Wenn nun die Affen das ausgestreute Futter wahrnehmen, fressen sie nicht nur das erreichbare, sondern reißen auch die Ziegeln ab, um zu denjenigen Körnern zu gelangen, welche in die Spalten gefallen sind. Um diese Zeit ist aber wegen übergroßer Beschäftigung kein Dachdecker zu erhalten, und so kommt es, daß das Innere des Hauses den Regengüssen offen steht und dadurch verdorben wird.

Man trägt übrigens nicht nur für die gesunden, sondern auch für die kranken Affen Sorge. Tavernier fand in Amadabad ein Krankenhaus, worin Affen, Ochsen, Kühe etc. verpflegt wurden. Alle Söller werden zeitweilig für die Affen mit Reis, Hirse, Datteln, Früchten und Zuckerrohr bestreut. Die Affen sind so dreist, daß sie nicht nur die Gärten plündern, sondern um die Essenszeit auch in das Innere der Häuser dringen und den Leuten die Speise aus der Hand nehmen. Der Missionär John versichert, daß er bloß durch angestrengte Wachsamkeit seine Kleider und andere Sachen vor diesen Dieben habe schützen können. Einmal rief ein Fakie vor dem Zelte Hügels die Affen zusammen, gab ihnen aber nichts zu fressen. Da fielen drei der ältesten ihn so boshaft an, daß er sie kaum mit dem Stocke abwehren konnte. Die Bevölkerung stand jedoch nicht auf seiner, sondern auf der Affen Seite und schimpfte ihn tüchtig aus, weil er die heiligen Thiere erst getäuscht habe und noch prügele. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Heilighaltung der Affen mit dem Glauben an die Seelenwanderung zusammenhängt. Die Indier meinen nämlich, daß ihre und ihres Königs Seele nach dem Tode den Leib solcher Affen sich zur Wohnung wählen. Als man im Jahre 1867 infolge einer Bittschrift einer großen Anzahl hindostanischer Fortschrittsmänner Befehl gab, fünfhundert von den unverschämten Feld- und Gartendieben, welche die Umgegend Kischnagurs brandschatzten, mit Feuer und Schwert zu vertilgen, schrie eine nicht minder beträchtliche Menge über Vergewaltigung und Verfolgung der allerheiligsten Kirche und bat, die Verfügung zurückzunehmen, da man doch unmöglich ihre Vorfahren tödten dürfe. Zum großen Schmerz der frommen Gläubigen achtete man diese Vorstellung ebenso wenig als bei uns zu Lande ähnliche Nothschreie: der Fortschritt siegte, und die fünfhundert heiligen Spitzbuben verloren ihr Leben. Beklagenswerthe Heilige – auch euer goldenes Zeitalter nähert sich dem Ende!

Abgesehen von ihrer Unverschämtheit sind diese Affen schmucke und anziehende Geschöpfe. John sagt ausdrücklich, daß er niemals schönere Affen gesehen habe als die Hulmans. Ihr freundschaftlicher Umgang unter einander und ihre ungeheueren Sprünge fesseln jeden Beobachter. Mit ganz unglaublicher Behendigkeit steigen sie von der Erde auf die Gipfel der Bäume, stürzen von da sich wieder auf die Erde herab, brechen, wie zum Scherze, starke Zweige herunter, springen auf Wipfel weit entfernter Bäume und gelangen in weniger als einer Minute von einem Ende des Gartens bis zum anderen, ohne die Erde zu berühren. Sie sind oft in wenig Minuten in unglaublicher Menge versammelt, plötzlich verschwunden und ein paar Minuten später alle wieder da. In der Jugend haben sie einen ziemlich runden Kopf und sind sehr klug; sie wissen wohl zu unterscheiden, was ihnen schädlich oder nützlich ist, lassen sich auch sehr leicht zähmen, zeigen aber einen unwiderstehlichen Trieb zum Stehlen. Mit zunehmendem Alter verändern sich die geistigen Eigenschaften, wie sich ihr Kopf verändert. Dieser wird platter, der Affe also thierischer, und damit tritt Stumpfheit an die Stelle der Klugheit; der Hang zur Einsamkeit verscheucht die Zutraulichkeit, plumpe Kraft verdrängt die Geschicklichkeit, so daß die alten Affen mit den jungen kaum noch etwas gemein haben.

Das tägliche Treiben und gesellige Leben der Hulmans ist das aller Hundsaffen. Sie bilden im Walde, ihrem eigentlichen Wohngebiete, zahlreiche Banden, denen ein aus hartnäckigen Kämpfen siegreich hervorgegangenes Männchen vorsteht, und streifen unter dessen Führung plündernd, raubend und mehr verwüstend als verbrauchend in ihm und in den benachbarten Feldern und Gärten umher, Gebrandschatzten zur Geisel, frommen Narren und unbetheiligten Forschern zur Augenweide. Ihre Vermehrung in günstigen, d. h. unter dem Schutze der Dummgläubigkeit stehenden Gegenden ist eine Besorgnis erregende; dagegen sterben sie erwiesenermaßen in höher gelegenen Gegenden Oberindiens, woselbst sie eingeführt wurden und werden, bald wieder aus; denn auch diese Heiligen können reine Luft nicht vertragen. Blyth berichtet, daß hier und da alle halberwachsenen oder besiegten Männchen einer Bande von dem sein Haremsrecht wahrenden Affensultan ausgetrieben und gezwungen werden, sich eigene Vereine zu bilden, erfuhr auch von den Eingeborenen, daß des Streitens und Kämpfens unter verschiedenen Männchen kein Ende wäre; Hutton beobachtete Aehnliches von dem auf dem Himalaya lebenden Verwandten des Hulman. Beide unternehmen, wie es scheint, zuweilen größere Streifzüge oder Wanderungen, jener bei Eintritt kalter Witterung in seinen Höhen, dieser, um nach Art bettelnder Mönche von der blindgläubigen Bevölkerung Zoll zu erheben. Wie die glaubenseifrige aber denkunfähige Bauernfrau dem faulen, nichtsnutzigen Strolche und Tagediebe, welcher in einer Mönchskutte bettelnd vor ihr erscheint, das letzte Ei oder Huhn überliefert, um ihrer Seele Nothdurft zu befriedigen, sieht auch der Hindu der Ankunft der Affenheiligen im Glauben entgegen. Sobald sie an den geweihten Orten eingetroffen sind, beginnt für die frommen Brahmanen eine Zeit der größten Sorge und Geschäftigkeit; sie haben nun ihre Heiligen zu pflegen und zu beschützen. Der eigenthümlichste Baum Indiens, die prachtvolle heilige Feige, soll der Lieblingsaufenthalt der Hulmans sein. Man erzählt, daß unter demselben Baume auch giftige Schlangen wohnen, mit welchen die Affen in beständiger Feindschaft leben. Hieran ist wohl nicht zu zweifeln, um so mehr aber an einem jener unschuldigen Märchen, welches von unseren Stubengelehrten frischweg für baare Münze genommen wird. Die Hulmans sollen nämlich, wenn sie eine schlafende Schlange finden, dieselbe hinten am Kopfe ergreifen, mit ihr auf den Boden herabsteigen und den Kopf des Kriechthieres so lange an Steine schlagen, bis sie ihn zermalmt haben, und dann, erfreut über die gelungene That, das sich windende und zuckende Thier ihren Jungen vorwerfen! Alle Affen haben gegen die Schlangen einen unüberwindlichen Abscheu und fürchten sich vor keinem Thiere in gleich hohem Grade, als eben vor ihnen: es ist deshalb gewiß nicht anzunehmen, daß auch nur eine Art eine derartige Ausnahme machen sollte.

Auch der Hulman zeigt große Anhänglichkeit an seine Jungen. Duvaucel erzählt, daß er ein Weibchen dieses Affen erlegt habe, dann aber Zeuge eines wirklich rührenden Zuges geworden sei. Das arme Thier, welches ein Junges mit sich trug, wurde in der Nähe des Herzens verwundet. Es raffte alle seine Kräfte zusammen, nahm sein Junges, hing es an einen Ast und fiel hierauf todt herunter. »Dieser Zug«, setzt unser Gewährsmann hinzu, »hat mehr Eindruck auf mich gemacht, als alle Reden der Brahmanen, und diesmal ist das Vergnügen, ein so schönes Thier erlegt zu haben, nicht Meister geworden über die Empfindung der Reue, ein Wesen getödtet zu haben, welches noch im Tode das achtungswürdigste Gefühl bethätigte.«

*

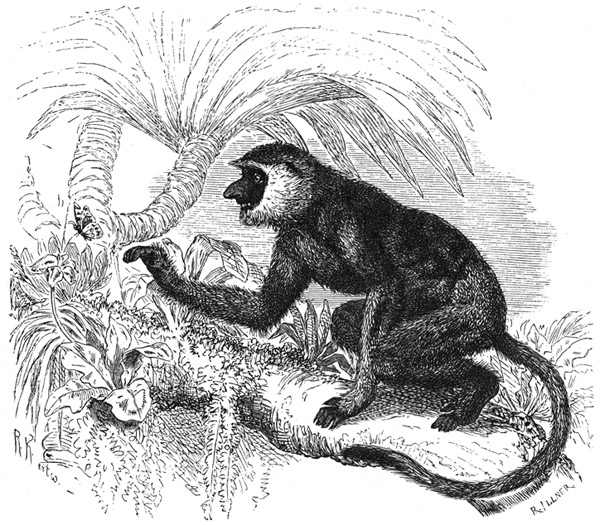

Unsere Gruppe hat noch andere merkwürdige Mitglieder. Ein sehr schöner Affe ist der Budeng der Javanesen ( Semnopithecus oder Presbytis maurus). Er ist im Alter glänzend schwarz, im Gesichte und an den Händen wie Sammet, auf dem Rücken wie Seide. Der Unterleib, welcher spärlicher behaart ist als der Oberleib, zeigt einen bräunlichen Anflug. Der Kopf wird von einer eigenthümlichen Haarmütze bedeckt, welche über die Stirn hereinfällt und zu beiden Seiten der Wangen vortritt. Neugeborene Junge sehen goldgelb aus, und nur die Haarspitzen des Unterrückens, der Oberseite des Schwanzes und der Schwanzquaste sind dunkler. Bald aber verbreitet sich das Schwarz weiter, und nach wenigen Monaten sind die Hände, die Oberseite des Kopfes und die Schwanzquaste schwarz, und von nun an geht das Kleid mehr und mehr in das des alten Thieres über. Die Gesammtlänge dieses schönen Affen beträgt 1,5 Meter, wovon mehr als die Hälfte auf den Schwanz kommt.

»Der Budeng«, sagt Horsfield, »lebt in großer Menge in den ausgedehnten Wäldern Java's. Man findet ihn in zahlreichen Gesellschaften auf den Wipfeln der Bäume, nicht selten in Trupps von mehr als fünfzig Stücken zusammen. Es ist wohl gethan, solche Scharen aus einiger Entfernung zu beobachten. Sie erheben bei Ankunft des Menschen ein lautes Geschrei und springen unter entsetzlichem Lärme so wüthend in den Zweigen umher, daß sie oft starke Aeste von den absterbenden Bäumen brechen und diese herab auf ihre Verfolger schleudern.

»Mehr als der Budeng ist der Lutung, ein jenem nahe verwandter, aber rother Affe, vielleicht bloß eine Abart, ein Liebling der Eingeborenen. Wenn die Javanesen diesen einfangen, geben sie sich die größte Mühe, ihn zu zähmen und behandeln ihn mit vieler Liebe und Aufmerksamkeit.

Budeng (Semnopithecus maurus).

Der Budeng dagegen wird vernachlässigt und verachtet. Er verlangt viel Geduld in jeder Hinsicht, ehe er das mürrische Wesen ablegt, welches ihm eigenthümlich ist. In der Gefangenschaft bleibt er während vieler Monate ernst und murrköpfig, und weil er nun nichts zum Vergnügen der Eingeborenen beiträgt, findet man ihn selten in den Ortschaften. Dies geschieht nicht etwa aus Abneigung von Seiten der Javanesen gegen die Affen überhaupt; denn die gemeinste Art der Ordnung, welche auf der Insel vorkommt, wird sehr häufig gezähmt und nach der beliebten Sitte der Eingeborenen mit Pferden zusammen gehalten. In jedem Stalle, vom prinzlichen an bis zu dem eines Mantry oder Schultheißen, findet man einen jener Affen: der Budeng aber gelangt niemals zu solcher Ehre.«

Hier und da auf Java leben Budengs auch im halbwilden Zustande, gehegt und gepflegt von den Eingeborenen. »Ich besuchte«, erzählt Jagor, »die Quelle des Progo, welcher die Provinz Kadu, den Garten von Java, bewässert und in das indische Weltmeer fließt. Die schöne Quelle, welche klar und sehr wasserreich aus einer mit Farn dicht bewachsenen Lava hell hervorbricht, genießt bei den Javanern hohe Verehrung. Kaum waren wir angekommen, als von den umliegenden Bäumen eine Anzahl Affen und zwar Budengs herabstiegen und zutraulich-dreist uns umringten. Wir fütterten sie mit Mais. Diese Ansiedelung halbzahmer Affen besteht, nach der später noch mehrfach bestätigten Aussage des mich begleitenden Häuptlings, schon seit alter Zeit und überschreitet nie die Anzahl von fünfzehn. Heute waren ihrer zwar eigentlich sechszehn, da eine alte Aeffin ein junges trug, welches unter dem Bauche der Mutter hing und den Kopf ängstlich hervorstreckte. Ist aber das Junge herangewachsen, so wird es gezwungen, die Gesellschaft zu verlassen, wenn es selbst nicht ein anderes, schwächeres Stück derselben zum Austritte zwingen kann. Niemals werden mehr als ihrer fünfzehn geduldet; so wenigstens erzählte man mir allgemein.« Ich brauche wohl kaum hervorzuheben, daß die Angabe der Eingeborenen eine irrthümliche ist. Wie bei den meisten anderen Affen werden einzelne Männchen von den übrigen weggebissen, schwerlich aber dürfte dies immer zur Folge haben, daß die Anzahl der Herde mathematisch genau dieselbe bleibt, und widerspricht dem auch schon die vorstehende Mittheilung des sorgfältig beobachtenden Horsfield.

»Ungeachtet der Verehrung, welche der Budeng im allgemeinen seitens der Eingeborenen genießt, wird er von diesen gejagt, weil sie sein Fell benutzen. Bei diesen Jagden, welche gewöhnlich von den Häuptlingen angeordnet und befehligt werden, greift man die Thiere mit Schleuder und Stein an und vernichtet sie oft in großer Anzahl. Die Eingeborenen wissen die Felle auf einfache Weise, aber sehr gut zuzubereiten und verwenden sie dann, wie auch die Europäer thun, zu Satteldecken und allerlei Heerschmuck, namentlich werden jene geschätzt, welche ganz schwarz von Farbe sind und schöne, lange Seidenhaare besitzen.

»In der Jugend verzehrt der Budeng zarte Blätter von allerlei Pflanzen, im Alter wilde Früchte aller Art, welche in so großer Menge in seinen unbewohnten Wäldern sich finden.« Thierische Stoffe wird er wohl auch nicht verschmähen.

Als ich den Budeng im Thiergarten von Amsterdam zum ersten Male lebend sah, erkannte ich ihn nicht. Horsfield hat ein trauriges Zerrbild des Affen gegeben; Pöppig und selbstverständlich auch Giebel haben es ihm nachgedruckt; die ausgestopften, welche ich in Museen fand, waren ebenfalls nur Schatten des lebenden Thieres: kurz, ich konnte, trotz aller Berichtigungen, welche ich den Misgestalten in Büchern und Museen hatte angedeihen lassen, unmöglich ein so schönes Thier vermuthen, als ich jetzt vor mir sah. Dieser Affe erregte die allgemeine Aufmerksamkeit aller Beschauer, obwohl er nicht das Geringste that, um die Blicke der Leute auf sich zu ziehen. Ich möchte sein stilles Wesen nicht so verdammen, wie Horsfield es gethan hat; denn ich glaube nicht, daß man ihn eigentlich » mürrisch« nennen kann. Er ist still und ruhig, aber nicht übellaunisch und ungemüthlich. Das Paar, welches in Amsterdam lebte, hielt stets treu zusammen. Gewöhnlich saßen beide dicht an einander gedrängt in sehr zusammengekauerter Stellung, die Hände über der Brust gekreuzt, auf einer hohen Querstange ihres Käfigs und ließen die langen, schönen Schwänze schlaff herabhängen. Ihr ernsthaftes Aussehen wurde vermehrt durch die eigenthümliche Haarmütze, welche ihnen weit in das Gesicht hereinfällt. Wenn man ihnen Nahrung vorhielt, kamen sie langsam und vorsichtig herunter, um sie wegzunehmen, blieben dabei aber ruhig und bedächtig, wie immer. Der Gesichtsausdruck deutete entschieden auf große Klugheit hin; doch fehlte das Leben in den Augen.

Sehr eigenthümlich benahmen sich die Budengs zwei Mohrenpavianen ( Cynocephalus niger) gegenüber. Diese, wie alle ihre Verwandten, höchst übermüthige Gesellen, machten sich ein wahres Vergnügen daraus, die armen Budengs zu foppen und zu quälen. Bei Tage wurden die ungezogenen Schwarzen gewöhnlich in das große Affenhaus gesteckt: dann hatten die harmlosen Javaner Ruhe und konnten sich ihres Lebens freuen; sobald aber ihre Nachtgenossen zu ihnen kamen, ging der Lärm und die Unruhe an. Beide Budengs krochen jetzt dicht zusammen und umklammerten sich gegenseitig mit ihren Händen. Die Paviane sprangen auf sie, ritten auf ihnen, maulschellirten sie, gaben ihnen Rippenstöße, zogen sie an dem Schwanze und machten sich ein besonderes Vergnügen daraus, ihre innige Vereinigung zu stören. Zu diesem Ende kletterten sie auf den armen Thieren herum, als wenn diese Baumzweige wären, hielten sie am Haare fest und drängten sich endlich, den Hintern voran, zwischen die ruhig Sitzenden, bis diese schreckensvoll auseinander fuhren und in einer anderen Ecke Schutz suchten. Geschah dies, so eilten die Quälgeister augenblicklich hinter ihnen drein und begannen die Marter von neuem. Man sah es den Budengs an, wie außerordentlich unangenehm ihnen die zudringlichen Gesellen waren, wie sehr sie sich vor ihnen fürchteten. Sobald die schwarzen Teufel nur in den Käfig kamen, blickten jene angstvoll nach ihnen herab, wie es die südamerikanischen Affen zu thun pflegen, wenn sie in große Furcht gerathen. Während sie unter den Fäusten ihrer Peiniger litten, schrien sie oft jammervoll auf; aber das vermehrte nur die Wuth der Paviane: sie wurden um so frecher und grausamer, je leidender sich jene verhielten.

In Antwerpen lebte ein Budeng unter kleinen Meerkatzen und Makaken. Alle Mitbewohner seines Käfigs waren kaum halb so groß als er, und trotzdem war auch hier wiederum er der Gequälte und Gefoppte. Eine kaum ein Jahr alte Meerkatze spielte zur Zeit, in welcher ich den Garten besuchte, hier die Rolle des Mohrenpavians, und auch gegen diesen frechen Afrikaner verhielt sich der Javaner leidend und unterthänig. Es sah sehr komisch aus, wenn das kleine Geschöpf den großen Affen so zu sagen nach seiner Pfeife tanzen ließ; es meisterte ihn vollständig und maßregelte ihn durch Püffe, Ohrfeigen, durch Kneipen und Raufen in wahrhaft jämmerlicher Weise. Man konnte nicht in Zweifel bleiben, daß Gutmüthigkeit der Hauptzug des Budenggeistes ist; man vermißte in ihm förmlich jene Affenniederträchtigkeit, welche andere seines Geschlechts so sehr auszeichnet. – Auch der Budeng scheint von unserem nordischen Klima viel zu leiden. Ob dieses die alleinige Ursache seiner grenzenlosen Gutmüthigkeit ist, wage ich nicht zu entscheiden. Aber man sieht es ihm an, wie wohl ihm jeder Sonnenblick thut, wie glücklich er ist, wenn er nur einen Strahl des belebenden Gestirnes auffangen kann, dessen Glut seiner schönen Heimat alle Pracht und Herrlichkeit der Wendekreisländer verlieh.

Von den eigentlichen Schlankaffen trennt man gegenwärtig eine Art, welche sich im hohen Grade auszeichnet, und zwar durch ihre Nase: den Kahau oder Nasenaffen (Semnopithecus nasicus, Nasalis larvatus, Simia nasalis, Simia rostrata). Im allgemeinen hat dieses absonderliche Geschöpf noch ganz den Bau der Schlankaffen; die vorspringende verzerrte Menschennase aber, welche wie ein Rüssel beweglich ist und vorgeschoben oder zurückgezogen werden kann, verleiht ihm etwas im hohen Grade Eigenthümliches. Der Leib ist schlank, der Schwanz sehr lang, die Gliedmaßen sind fast von gleicher Länge, die Vorder- und Hinterhände fünfzehig, die Backentaschen fehlen, aber die Gesäßschwielen sind vorhanden. Die Nase hängt hakenförmig über die Oberlippe herab, ist in der Mitte ziemlich breit, an ihrem äußeren Ende zugespitzt und längs ihres Rückens mit einer leichten Furche versehen; die Nasenlöcher sind sehr groß und können noch bedeutend ausgedehnt werden. Bei jungen Thieren ist das hier so merkwürdig gebildete Sinnwerkzeug noch klein und stumpf, und erst bei alten erreicht es seine bedeutende Größe. Die Behaarung ist reichlich und weich; am Scheitel sind die Haare kurz und dicht, an den Seiten des Gesichts und am Hinterhaupte länger, um den Hals bilden sie eine Art von Kragen. An dem Scheitel, dem Hinterkopfe und in der Schultergegend sind sie lebhaft braunroth, auf dem Rücken und der oberen Hälfte der Seiten fahlgelb, dunkelbraun gewellt, an der Brust und dem Obertheile des Bauches lichtröthlichgelb gefärbt; in der Kreuzgegend findet sich ein scharf abgegrenzter Fleck von graulichweißer Farbe, dessen Spitze nach der Schwanzwurzel zu gerichtet ist; die Gliedmaßen sehen in der oberen Hälfte gelblichroth, in der unteren, ebenso wie der Schwanz, aschgrau, die nackten Innenflächen der Hände und die Gesäßschwielen graulichschwarz aus. So zeigt auch dieser Affe eine sehr lebhafte Gesammtfärbung und beweist dadurch seine enge Verwandtschaft mit den übrigen Schlankaffen. Erwachsene Männchen des Kahau erreichen eine Höhe von etwa 55 Centim.; ihr Leib ist 70 Centim. und der Schwanz etwas darüber lang. Die Weibchen bleiben kleiner, sollen jedoch schon vor ihrem vollendeten Wachsthume fortpflanzungsfähig sein.

Kahau oder Nasenaffe (Semnopithecus nasalis).

Der Kahau lebt gesellig auf Borneo. Ueber sein Freileben wissen wir wenig; zumal in der Neuzeit ist nichts berichtet worden. Wallace, welcher Gelegenheit hatte, unseren Affen in seinen heimischen Wäldern zu beobachten, erwähnt seiner nur nebenbei: »An den Ufern des Flusses Simunjon hielten sich sehr viele Affen auf, unter anderen der merkwürdige Nasenaffe, welcher so groß ist wie ein dreijähriges Kind, einen sehr langen Schwanz und eine fleischige Nase, länger als die des dicknasigsten Menschen, hat«. Wurmb bemerkt ungefähr Folgendes. Des Morgens und Abends sammeln sich zahlreiche Scharen auf den Bäumen und an den Flußufern und erheben dann oft ein Geheul, welches dem Worte Kahau sehr ähnlich klingt und ihnen den eigenthümlichen Namen verschafft hat. Sie sind schnell und gewandt und besitzen eine ungeheuere Fertigkeit im Springen und Klettern. Ihre geistigen Eigenschaften sind wenig bekannt, doch behauptet man, daß die Thiere sehr boshaft, wild und tückisch seien und sich nicht wohl zur Zähmung eigneten. Man sagt, daß sie, wenn sie überrascht werden, sich auf den Bäumen verbergen, aber mit großem Muthe sich vertheidigen, wenn sie angegriffen werden. Wirklich spaßhaft ist die Behauptung der Eingeborenen, daß die Kahaus beim Springen immer ihre Nase mit den Händen bedecken sollen, um sie vor unangenehmen Zusammenstößen mit dem Gezweige zu schützen. Ihre Nahrung kennt man nicht, darf aber vermuthen, daß sie auch keine andere als die der Schlankaffen ist. Die Dajaks sollen fleißig Jagd auf die Nasenaffen machen, um ihr Fleisch zu erhalten, welches sie als wohlschmeckend schildern. Diese Leute nennen die Thiere übrigens nicht Kahau, sondern Bantangan. – »Die Nasenaffen«, schreibt mir Haßkarl, »welche in den Jahren 1841 und 1842 im Pflanzengarten zu Buitenzorg auf Java anlangten und dort gepflegt wurden, starben sehr bald, hatten aber freilich auch nicht genügenden Raum zu ausgiebiger Bewegung.« Ob dies die einzige Ursache ihres Todes war, steht dahin; jedenfalls ist durch Haßkarls Angabe bewiesen, daß Kahaus geraume Zeit im Käfige sich halten lassen, und damit die Behauptung des Gegentheils widerlegt.

*