|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Griechenland war schon im 3. Jahrhundert v. Chr. wie heute fast vollständig entwaldet. In Italien trat dieselbe Entwaldung erst etwa 500 Jahre später ein. Häuserbau, Heizung und Flottenbau verschlangen auch hier den Wald. Vorläufig aber lieferte der Zimmermann noch für das Haus Dachsparren und Treppenwerk. Die Buche und Linde waren damals noch ein häufiger Baum in Italien. Schrecklich aber fraßen die Feuersbrünste in den Städten. Wie viel bedeuten die Brände für die Stadtgeschichte Roms, wie wenig für die Athens!

Im übrigen war der Häuserbau in Italien massiver Steinbau, aber so, daß in den Städten die Nachbarhäuser stets gemeinsame Zwischenwände hatten. Neben dem Bruchstein diente als Material der gebrannte Ziegel. Mauerziegel, 264 Dachziegel, Stuckbewurf waren vortrefflich und dem modernen an Güte überlegen. Gleichwohl wurde in der Hauptstadt auf das fahrlässigste gebaut. Häusereinsturz war eine ständige Gefahr, und man fuhr in Todesangst zusammen, wenn die Wände knackten.

Wer nach der Kultur eines Volkes fragt, muß vor allem in sein Privathaus eintreten, sei es nun ein Negerzelt oder eine der putzsüchtigen Villen im Berliner Tiergarten. Immer hat es etwas Intimes, wenn sich ein Privathaus uns öffnet; denn es ist die Muschel, die sich schließt, um das Familienleben zu isolieren. Wieviel Schablone herrscht noch in unseren modernen Häusern! Reichtum tut es nicht. Die wahre Kultur ist da, wo Eigenart herrscht, und schon ein Blick durch die Räume zeigt, ob wir es mit einem Protzen oder einem Gebildeten zu tun haben. Zu den Kulturzwecken des Hauses gehört aber auch dies, daß es das Gemüt nicht beenge, sondern erheitere und freimache.

Mit Bedauern blicken wir zuerst noch einmal auf die Mietskasernen, die wie in den heutigen Großstädten ganze Quartiere ausfüllten. Durch die Ausgrabungen in Ostia sind sie uns besser bekannt geworden; Vertikalbauten, zumeist ohne Lichthof, mit hohläugigen Fensterreihen in allen Stockwerken, die auf die engen Gassen blickten. Die Treppen steil; Latrinen nur zu ebener Erde; der Schornstein fehlt, und der Herdrauch muß durch die Fenster abziehen. In solcher Kaserne scheint auch der Dichter Horaz gewohnt zu haben; in seiner Stube hatte er nur für vier Gäste Platz; sonst war das Atmen lästig.Vgl. »Horaz' Lieder«, 2. Teil, S. 11.

Wegen dieser Wohnungsverhältnisse war die Sterblichkeit auch schon damals in den Großstädten verhältnismäßig stark. Nach Cicero sind 46 Jahre das Durchschnittsalter, das der Mensch erreicht. Wer auf einer Etage wohnte, der bewohnte sie eigentlich gar nicht; er lebte meist außer dem Hause und stand auf den öffentlichen Plätzen herum, wie es noch jetzt überall im Süden geschieht. Solche Riesenhäuser sind wie 265 Columbarien oder Taubenschläge: nur zur Nachtruhe kehren die Flieger heim.Freilich hatten diese Häuser Balkons und bisweilen auch oben auf dem Dach einen Garten, s. Digesten VIII 2, 12. Die Rekonstruktion eines Hauses in Ostia gab Hülsen in der »Woche« 1921, Heft 38, S. 832.

Wer dagegen im eigenen Hause wohnt, richtet es so ein, daß er die Hilfe der Straße nicht braucht. So liegt das antike Privathaus zugeknöpft und vornehm an der Straße. Das Ziegeldach fällt vom First gelinde nicht nur nach außen ab, sondern auch nach innen und in den lichtspendenden Hof des Hauses. Nur im Oberstock sind ein paar Fenster nach vorn, sonst nichts als blinde Wandfläche, in schönen Quadern oder in Stuckbewurf, der die Quadern nachahmt; gelegentlich war die leere Front auch mit Gemälden, Landschafts- und Tierbildern von vortrefflicher Ausführung wunderhübsch belebt; sogar Porträtköpfe in Medaillons schauen da von der Wand auf die Gasse herab. Auf alle Fälle aber ist das Privathaus Horizontalbau, nicht Vertikalbau; es ist ferner lediglich Innenbau; der Tempel war Außenbau; d. h. die Bauform des ersteren war nicht darauf berechnet, die Straße zu schmücken.

Nach der Vorstellung der Alten, die Vergleiche lieben, hat solches Haus aber gleichwohl ein Gesicht; die Front die Stirn, die Fenster die Augen, das Gesims die Brauen, die Türe der Mund (ostium).os aedium liest man bei Plautus Pseud. 951, u. ähnl. m. Wehe, wenn der Mund des Hauses zu plaudern anfängt! Es ist die Tür, die den Skandal verrät. Wohl dem Haus dagegen, wo die Tür schweigsam ist und ihre Schwelle liebt!In welchem Sinne die Tür die Schwelle liebt, zeigt Horaz, carm. I. 25, 4,wie sie schwatzt, Catull c. 67, vgl. Kritik und Hermeneutik S. 250.

Und das Gleichnis geht noch weiter; denn wer durch die Tür tritt, kommt zunächst in den »Schlund« des Hauses; Schlund heißt der Gang, der ins Innere führt. Die beiden Hauptstuben des Atriums aber heißen die Achseln des Hauses,

Wir rühren den Klopfer (Klingeln sind selten). Die Tür schlägt nach innen; sonst wäre bei offenen Türen der Gehsteig unpassierbar. Der Hausmann kommt aus seinem Kämmerchen und hilft uns gleich das Schuhzeug ablegen, das auf der Straße schmutzig geworden. Abkratzer gibt es nicht.

266 So stehen wir zunächst in einem quadratischen Hof, dem Atrium. Ursprünglich war es einmal eine gedeckte Diele gewesen. Aber das Dach ist nun in der Mitte durchbrochen, und unter der Öffnung – impluvium – liegt ein Regenwasserbecken. Um dies Becken führt vierseitig ein gedeckter Gang mit anliegenden Stuben.

Und keine Treppen? fragen wir. Bei uns ist doch das Treppenhaus das Zentrum des Baues; der Lichthof nimmt es auf, und unsere Baumeister mühen sich, es möglichst gefällig zu gestalten. Ein antikes Privathaus war dagegen so gebaut, als wäre es nur Erdgeschoß. Wiederholte sich das Erdgeschoß in einem Oberstock,Neuere Ausgrabungen haben ergeben, daß wohl fast alle Häuser in Pompeji ein zweites Stockwerk hatten mit Balkönchen, Säulengängen und Loggien, ganz ähnlich wie es Italien noch heute liebt. so verkrochen die Stiegen sich in die Winkel, um die schöne Flächenentwicklung der Räume nicht zu stören.

Dies Atriumhaus, so eng es ist, muß nun das ältere römische Wohnhaus und zugleich auch das etruskische gewesen sein. Der Herd stand ursprünglich an der Hinterseite der Halle, der Haustür genau gegenüber; in dem Zimmer aber, das noch weiter hinten den Abschluß gibt und Tablinum heißt, stand damals das Ehebett. Und so wie bei uns die Hexen durch den Schornstein fahren, so fuhren im alten Rom die Gespenster durchs Impluvium.S. oben S. 123, Anm. "So läßt sich Apoll von oben...". Weil aber dies Haus so eng war, deshalb sehen wir in den alten Lustspielen des Plautus (um 190 v. Chr.) im Familienleben die Straße noch die wichtigste Rolle spielen; vor dem Haus auf der Straße wird da gefrühstückt, gekneipt, wird von den hübschen Mädchen Toilette gemacht in der allerunbefangsten Öffentlichkeit. Ähnliches kann man ja auch noch heute in Neapel sehen.

Hiergegen aber sträubte sich die entwickeltere Kultur. Darum wurde das Haus an Flächengehalt verdoppelt, nach hinten mehr Raum geschaffen, und das Atrium sank jetzt zum Vestibül, Empfangsraum oder Arbeitsraum, falls ein Handwerk betrieben wurde, herab. Ein zweiter offener Hof öffnete sich, das längliche Rechteck des Peristyls: ein 267 Stückchen Garten, von schönen gedeckten Säulengängen eingefaßt, auf die wieder die Stuben ringsum sich öffneten. Das Peristyl war griechischem Vorbild entlehnt, und hier hatte nun die Familie Raum, sich auszuleben, abgerückt vom Gassenlärm. Schlafräume, vor allem aber die Speiseräume liegen jetzt hier.

Dem Üppigeren aber genügte auch das noch nicht. Er dehnte sich noch weiter aus und legte ein doppeltes Atriumhaus vor sein Peristyl oder auch zwei Peristyle hinter das Atrium, so daß nun aus drei Höfen Licht und Luft ins Haus strömte und ein wundervoll weites Raumgefühl entstand. So kann die Wohnung sich schließlich durch einen ganzen Häuserblock ausdehnen. Sie ist zum Palast geworden.

Solches Haus war also kein Zentralbau; es zerfiel in mehrere aneinander gelegte selbständige Komplexe.

Dabei fehlt meistens ein Keller. Aber die Parterreräume waren kühl genug, um die Vorräte unterzubringen. Wo Villen an Bergabhängen stehen, wie in Antium, finden wir allerdings auch mächtige Kellerwölbungen.Auch auf dem Palatin in Rom sind unter den Kaiserpalästen unterirdische Gänge und Höhlen festgestellt worden, die man als uralte Vorratskeller für Getreide u. a. deutet. Eine geniale Nachlässigkeit aber herrscht in der mangelhaften Ausebnung der Bodenfläche. War der Baugrund uneben, so ließ man einen Teil des Erdgeschosses ruhig um eine oder mehrere Stufen höher liegen als den anderen. Schon der »Schlund«, der schmale Eingangsflur, pflegt in Pompeji anzusteigen.

Alle Stuben öffneten sich immer nach dem Lichthofe. Im Sommer nahm man sogar die Türen ganz heraus; und eben für die warme Jahreszeit war dies Wohnen gewiß herrlich. Im Dezember bis Februar jedoch muß der antike Mensch in diesen Häusern entsetzlich gefroren haben. Denn der Himmel stand ja über Atrium und Peristyl weit offen. Heizung gab es meist nicht, nicht einmal Kamine,Seneca de prov. 4, 9: cenationes subditus et parietibus circumfusus calor temperavit gilt von den Häusern der Dollarkönige. Die Kälte hindert eine Senatssitzung (Cic. ad Quint. fr. II 10). Auf Heizung nimmt Cicero noch ad fam. XVI. 8, 2 und VII. 10, 2 Bezug. höchstens kleine tragbare Herde für Holzkohle oder Pfannen, wie der fröstelnde Italiener sie noch jetzt in der Hand hält. Und der Frost, der in Italien damals nachweislich stärker als heute war, drang, sobald sich eine Türritze öffnete, unwiderstehlich herein. 268

»Bring' Holz, den Frost zu schmelzen, und schicht' es breit

Hin über's Feuer, hole mir auch den Wein,

Vierjähr'gen reichlich, Thaliarchos,

Hol' in sabinischen Henkelkrügen,

so singt Horaz, indem er friert und sich in den Herdraum des Hauses zurückzieht. Auch der sabinische Wein hilft dem Dichter, daß er warm wird. Daher kleidet man sich ängstlich in Düffel, auch am Mittagstisch. Kaiser Augustus trug im Winter eine besonders dicke Toga, darunter vier Tuniken übereinander, darunter noch ein wollenes Unterhemd, weiter noch eine wollene Brustbinde und endlich Gamaschen, die hoch über das Schienbein gingen.

Blicken wir indes zu guter Jahreszeit vom Peristyl gemächlich durch die Parterreräume, so faßt uns ein helles Entzücken und Wohlgefühl. Es ist ein Gedicht von Linien und Farben, in dem wir stehen. Die Höhe der Räume 6–7 Meter. Der Fußboden Mosaik. Die 18 Säulen des Peristyls wachsen wie Stämme empor, um das Dach des Säulenumganges wie eine Laube zu tragen. Sie sind orange und purpurviolett bemalt. Zwischen ihnen aber liegt das Gärtchen (viridarium) wie ein Stück eingefangenes Paradies, feines Strauchwerk darin, und ein paar Blumenfelder; und auch die niedere Brüstung, die das Gärtchen umzäunt, ist oben für Pflanzenerde ausgehöhlt und trägt so einen Saum von Blumen. Dies war das Vorbild für die Klostergärten des Mittelalters, die vom Kreuzgang eingefaßt sind. Ebenda ist auch ein Brunnen oder Fischteich. Marmortische und -becken, leicht farbig getönte schlanke Marmorstatuen schimmern als Zierat zwischen den Säulen – sie fangen im wechselnden Halbschatten die Sonnenstrahlen immer neu und heben sich lichtvoll von den tiefgefärbten Mauern des Peristyls ab, Marmorstuckwänden in karmoisin oder blau oder kohlschwarz, die selbst noch im Schatten dunkel glühen und lichtdurchsättigt sind, sobald nur ein Flimmer von oben darauf fällt.

Wie hübsch und befreiend wirken nicht die Durchblicke, die 269 sich von hier nach dem Atrium auftun! Denn die meisten Gemächer sind zwar geschlossen und verbergen sorgsam in ihrem Innern ihren trivialen Hausrat von Betten, Schränken und Wandborten mit Gefäßen und Lampen; einige der Wohnräume erscheinen dagegen halb offen und transparent wie Pavillons; so das Tablinum; denn das Oberteil ihrer Rückwand ist durchbrochen und weggenommen. So aber ist das Auge verlockt, durch solche Stuben wie durch Käfige hindurchzublicken und findet Perspektiven von höchstem Reiz.

Und nun die berühmten Wandmalereien selbst. Auf einfarbigen Wandflächen, ob nah, ob fern, tauchen eingelegte Bilder auf oder auch nur einzelne Figuren, die in leicht geschwungenen Architekturen stehen: schöne stille Frauen, rennende Centauren, thronende Götterfiguren, oft ohne allen Hintergrund, ohne Boden, auf dem sie stehen, voll Belebung und doch so diskret und unwirklich. Das Detail dringt nirgends vor; man hat zunächst nur Farbenstimmung, und das Gefühl für die Raumtiefe wächst.

Wie begnadet war jene Zeit, die noch die papierne Tapete nicht kannte! wie begnadet war jene Zeit, die noch den Nagel nicht kannte, an dem wir ein gerahmtes Bild unorganisch über die Tapete hängen! Auch noch keine Photographien gab es, keine mechanische Vervielfältigung. Jede Wandmalerei, sie sei noch so gering, war doch eine Originalarbeit, über deren Vorzüge und Fehler sich reden ließ.

Gewiß war damals wie heute jeder Hausbesitzer an den herrschenden Geschmack gebunden; dieser Geschmack wechselte; denn man unterscheidet zeitlich vier Arten oder Stile der Zimmerausmalung und Ornamentierung. Gleichwohl aber können wir gelegentlich noch erkennen, wie der Bewohner die Ausschmückung seines Hauses individuell gestaltet hat. Vor allem ließ der Stil jener Zeiten noch wenig Geschmacklosigkeiten zu. Denn er hat nie in dem Grade gewechselt, daß zu widersinnigen Stilmischungen Gelegenheit geboten wäre, 270 wie wenn wir Dresdener Nippes aus Porzellan oder eine japanische Bronze auf ein gotisches Konsol stellen würden.

Eine gewisse Monotonie der Bauformen mag man an den antiken Wohnräumen wie am antiken Tempel bemerken: immer nur Vertikale und Horizontale, immer nur rechte Winkel! nirgends ein Rundbogen! Aber schon die Verschnörkelung der Säulenkapitäle gab Abwechslung; dazu die Plafonds der Zimmer und auch des Atriums, die oftmals aufgewölbt waren, so daß doch die Wände mit Bögen abschlossen. Vor allem aber hingen Teppiche im Haus. Kein Haus ohne Vorhänge, farbenreiche »vela«, mit eingewebten Bildern und Arabesken. Weil sie fehlen, deshalb macht das Pompejanum in Aschaffenburg, das König Ludwig I. von Bayern erbauen ließ, einen so falschen Eindruck, wie ein gerupfter Vogel. Die Hakeneinrichtungen zur Anbringung der Portièren sind an den Zimmerwänden Pompejis noch gefunden; und zwar verdeckte man nicht nur leere Wandöffnungen damit, sondern auch bemalte Wandflächen. Die Kälte und Starrheit der geraden Linie wurde durch sie weich und warm, der Reichtum gesteigert.

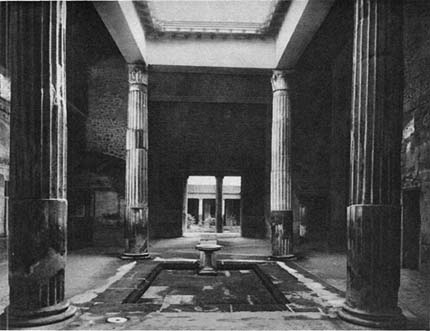

Atrium

im »Haus der silbernen Hochzeit« zu Pompeji, um 50 v. Chr. Nach Photographie Alinari 34509.

Es wäre lockend, eine Geschichte des Plafonds zu geben.Auch Fenstervorhänge sind bezeugt: Plin. epist. 7, 21. Die Wölbungen in den Stuben wurden wie die Wände farbig belebt; das anzudeuten, muß hier genügen. Der Blick dessen, der auf dem Speiselager lag, fiel leicht nach oben, und da sah er Weinranken und flatternde Vögel oder Rosengirlanden mit bunten Bändern über sich oder in schöner Felderteilung phantastische weiße Stuckreliefs auf himmelblauem Grunde. Die Wölbung des Thronsaals im Kaiserpalast Domitians aber war größer als die des Mittelschiffs des Sankt Peter.

Was aber zumeist fehlt, ist ein Spiegel. Der Wandspiegel! Wie beliebt ist er heute bei den Italienern, die das Café nie verlassen, ohne rasch und seelenvoll einen Blick hinein zu werfen. Und doch waren die Narzißnaturen auch schon im Altertum nur zu häufig. Der Handspiegel mußte 271 ihnen genügen, meist aus Metall, wie ihn Kaiser Otho im Krieg mit sich führte. Nur vereinzelt finde ich beim braven Plutarch die Vorschrift, daß, ehe man den Frisierladen verläßt, man sich noch einmal vor den Spiegel stellen soll; das verrät, daß er fest stand. Berühmt aber sind die Spiegel aus Glimmer (Phengites), die Kaiser Domitian in den Gängen seines Palastes angebracht hatte. Er hatte Angst vor Mördern und sah in den Wandspiegeln nach, ob niemand hinter ihm herschlich.S. meine »Unterhaltungen in Rom« S. 177 ff.

Sodann die Möbel! Man war sparsam damit, wie in Italien noch heute, und ließ sie nicht viel überflüssig herumstehen.Auch in den Pandekten werden in die Wand eingelassene Metallspiegel aus Silber erwähnt. Es war beliebt, gewisse Möbel festzumauern; nicht nur den Marmortisch im Atrium, auch die Speisetische im Saal oder im Garten. Auch die Holzschränke standen auf gemauertem Untersatz in den »Alae«; die Betten waren oft nur Aufmauerungen, auf die man die Matratzen legte, in jedem Schlafgemach eines, aber oft breit genug für zwei Personen. Gemauert war gelegentlich auch der Waschtisch, und auch die Geldkisten standen so vorne im Atrium festgemacht auf dem Fußboden. Da man beim Speisen lag, war auch die Zahl der beweglichen Stühle gewiß nicht groß. Beliebt waren bewegliche Setztische aus Bronze, auf denen das Getränk stand und die man beim Gelage sich neben das Lager stellen ließ. Die schöngeformten Tischuntersätze bewundern wir noch heute; es sind Dreifüße, und sie sind zum Enger- und Weiterstellen eingerichtet. Denn die Tischplatten waren lose, wurden gewechselt und waren von verschiedener Größe. In kostbaren Tischplatten wurde ein ungeheurer Luxus getrieben; eine solche kostete gelegentlich 200 000 Mark. Seneca soll deren 500 besessen haben. – Übrigens blieben sich die Formen der Möbel merkwürdig gleich, und es gab da kein Wechseln der Mode.Etwas Anschauung gibt das Protokoll über einen Kriminalprozeß in Alexandria (auf Papyrus). Die Sache spielt in der römischen Kaiserzeit: »Als gemeldet wurde, daß Sempronius ermordet worden, lagen im Speisezimmer auf einem Sessel eine silberne Trinkschale, Opferschale, Räucherfaß und ein großer Diskus. Jemand sagte: ›Nimm doch diese Sachen fort, damit der Exeget sie nicht mit ins Inventar aufnimmt‹. Man tat sie also in einen Kasten, und ich trug sie in die Kammer der im Haus befindlichen Badestube.«

* * *

Und nun endlich der Mensch! das Familienleben, für das das Haus nur das Gehäuse ist! Es ist bedauerlich, daß wir 272 darin nicht deutlicheren Einblick haben. Denn die Literatur gibt uns davon kein zusammenhängendes Bild. Sie schildert nur die Exzesse der Kultur, nicht ihren normalen Zustand, so wie sie die Luft nicht schildert, in der die Welt atmete.

Der Tag gestaltete sich damals etwas anders als bei uns. Es sei nur das wichtigste hervorgehoben, und zwar aus dem Leben des Wohlhabenderen.

Der antike Mensch schläft ohne Nachthemd. Steht er auf, so zieht er sich zunächst die Tunika an und wäscht sich erst danach Gesicht und Hände und putzt sich die Zähne.Vgl. Corpus glossariorum lat. III 380 und 70, 3; 120, 53. Der Bauer im Gedicht Moretum wäscht sich freilich gar nicht; er steigt aus dem Bett und knetet gleich mit ungewaschenen Händen seinen Kuchenbrei. Dabei ist er Frühaufsteher. Schon vor Tagesanbruch war Kaiser Vespasian bei der Arbeit, und Plinius besuchte ihn so früh. Horaz liest morgens bei Licht. Mit der Sonne geht die Haustür auf, und das Atrium füllt sich mit Besuchern, an die 40 Personen oder mehr. Es sind die schutzbefohlenen oder begönnerten kleinen Leute, die wirtschaftlich schwachen »Klienten«, die regelmäßig im besten Anzug und mit leerem Magen auch bei dem garstigsten Wetter ihre Aufwartung machen müssen. Der Hausherr empfängt sie thronend auf einem Lehnsessel, dessen Form wir als Bischofsstuhl kennen, tauscht Handschlag und Kuß mit den Männern (der Kuß gehörte zum leidigen Zeremoniell) und lädt, wie es kommt, etliche zu Tisch ein; die übrigen können sich ihre Beköstigung aus der Küche abholen.Daher das Sprichwort: Solange der Topf siedet, ist auch die Freundschaft warm. Dies die Klienten. Die Vornehmen selbst dagegen besuchen sich nicht gegenseitig, sondern treffen sich anderen Orts, zumeist auf dem Forum.

Was ist die Uhr? Der Ausrufer verkündet im Haus die Stunden. Denn man besaß nur Sonnenuhren und Wasseruhren. Ob Winter, ob Sommer, der Tag war immer nur in 12 Stunden eingeteilt, ebenso die Nacht, so daß die Stunde an einem Sommertag viel länger war als die im Winter. In der 3. Stunde des Tags, etwa um 9 Uhr, geht der Hausherr seinen Geschäften nach, denen der Vormittag gehört. Den ganzen Nachmittag hatte er für die Ausspannung, für das Otium frei. War aber im Theater etwas los, so ging 273 auch der Vormittag dem Geschäft verloren, wenn die Aufführung schon in der Frühstunde begann.

Inzwischen herrscht im Hause die Frau. Die älteren Kinder sind mit ihrem Aufseher in der Schule. Die jüngeren spielen im Garten in den Säulengängen mit den Sklavenkindern zusammen, die mit ihnen erzogen werden, ein ganzer Schwarm. Die Mädchen hängen in der Schaukel, die Buben füttern die Goldfische im Becken. Das Ehebett der Eltern ist vorn mit einem Eselskopf geschmückt, der der Vesta heilig war; das amüsiert die Kleinen immer wieder, und sie spielen lustig darum umher. Die Diener sind auf Besorgungen zum Markt. Hoffentlich kommen sie pünktlich wieder nach Haus; denn es gab nur zu viele, die vorzogen, in den Gassen herumzuschweifen (errones). Die Mägde spinnen und weben für den Hausbedarf. Der Gesang der Amme ertönt, die den Jüngsten stillt. Da wird die 7. Stunde ausgerufen, 12 Uhr mittags. Der Hausherr erscheint zum Hauptfrühstück, und es folgt nun das schönste, der Mittagsschlaf, den sich, besonders im Sommer, keiner nehmen ließ. Gespenster erscheinen bei uns nur nachts, bei den Alten auch mittags; so unheimlich still verschlafen und traumversunken war da alles in Haus und Feld. Nur die Eidechse huscht im Laub, und die Hausschlange gleitet geräuschlos über die besonnten Flächen des Peristyls.

Dann aber wird es in Küche und Eßsaal rege, und die Dienerschaft rüstet die Hauptmahlzeit für 6 Uhr nachmittags nach unserer Zählung. Der Eßsaal faßt zum mindesten neun Gäste auf 3 Speiselagern. Doch gab es auch Säle für 3 Tische zu 27 Personen und noch größere (das Triclinium im Haus des Pansa ist 8 auf 10 Meter groß). Büfetts, Anrichttische fehlen im Eßsaal; dafür hatte man die vielen Diener; die mochten laufen und alles herzutragen. Die Wandecken im Haus sind deshalb regelmäßig mit Holzbekleidungen geschützt, damit die Diener beim Hindurchrennen den Stuck nicht abstoßen.

274 Während dieser Vorbereitungen widmet sich die Herrschaft der Gymnastik und dem Bade. Denn jeder Gepflegtere hat sein Schwitzbad im Haus. Mitunter freilich ist es nur ein kastenartiges Kämmerchen, das in halber Höhe über der Küche liegt und von der Hitze des Kochherdes unmittelbar mit erwärmt wird. Die Reichen dagegen haben große gewölbte Badehallen mit besonderer Luftheizung.

Dann endlich versammelt man sich, leicht und lose gekleidet, im Speisesaal. Selbst bei Frostwetter geht man, wenn man zu Tisch geladen ist, aus, nur nicht bei Schneefall. Für jede Person ist ein Page da. Die Frau des Hauses liegt nicht, sie sitzt. Aber sie ist anwesend. Auch sonst erscheinen Frauen als Gäste.Sie kommen gel. erst nachts a cena heim: Cicero pro Caelio 20. Den verarmten Hausfreunden ist ein besonderer Tisch angewiesen, und das Essen, das für sie aufgesetzt wird, ist minder gut; aber sie werden doch satt gemacht und haben an der allgemeinen Unterhaltung teil. Oft sind sie es, die den Witzemacher stellen. Man verglich die Tischgenossen geistreich mit den Buchstaben im Alphabet: die stummen Gäste sind nur Konsonanten, die gesprächigen dagegen die Vokale! Ein Essen ohne alles Gespräch aber gilt geradezu als »säuisch«.Vgl. Plutarch, Symposiaca I. 1, 3 und VIII. proöm. Überdies sorgt aber der Wirt für Tafelmusik und allerlei Unterhaltung und Überraschungen: Blumenregen, Mimik, Ballett! Das gab große Eßpausen. Schlimm dagegen, wenn die Gäste sich über die Tischunterhaltung vorher in Büchern vorbereiteten. Das Institut der Tischgelehrten, Deipnosophisten, ist, wie ich fürchte, auch heute noch nicht ausgestorben. Noch schlimmer, wenn der Gastgeber bei Tisch aus Büchern vorlesen ließ. Dann waren die Gäste ehrlich genug, davonzulaufen.

Und die Speisen? Der kostbare Fisch? Geflügel und Mastschwein? Farcierungen und Austern? Ich muß mir versagen, von ihnen zu reden.Eingehenderes über die Gastmäler s. »Aus dem Leben der Antike« S. 20 ff. Gewiß ist, daß der Durchschnittsmensch damals ebenso frugal, ja vegetarisch von Polenta, Lattich, Kürbiß, Kohl und Rüben und etwa einer Artischocke gelebt hat, wie der heutige Südländer, daß sich dagegen, wo 275 es üppige Schmausereien gab, in der Mannigfaltigkeit und kunstvollen Verarbeitung der Fleischspeisen ein hoher Grad der Kultur verriet, wie ihn höchstens die Neuzeit wieder gebracht hat: ein Triumph des Reichtums und der Intelligenz. Denn der Handel brachte die Fülle der Zutaten von allen Küsten. Ob es auch ein Triumph des Wohlgeschmacks war? Jedenfalls galt der Koch als Virtuose und spielt im antiken Lustspiel, also auch im Leben der Alten eine viel größere Rolle, als etwa die Köchin heute bei uns. Selbst das allgemein Alltägliche, die Ernährung des Leibes, künstlerisch phantastisch zu verklären, gelingt nur einer Gesellschaft, die auch sonst im Besitz höchster Bildung ist.

Aber während des Speisens bricht das Dunkel herein. Die Leuchtkörper werden gebracht, und wir bemerken, daß der schöne und trauliche Eindruck des Wohnhauses nur bei Tageslicht wirkt. Denn die Lampen der Alten taugten wenig. Wenn Martial behauptet, daß eine einzige Lampe zu 20 Dochten ein Convivium erhelle, so ersieht man daraus, wie bescheiden damals die Ansprüche waren. Wir können vielmehr sagen: die Alten vermochten es nicht, ganze Räume unter Licht zu setzen.

Der Wilde hatte nur den Kienspan oder den brennenden Holzscheit. Daraus entstand die Fackelbeleuchtung, mit der sich Odysseus, aber auch noch Karl der Große in seinem Palast begnügte. So war es denn schon viel, daß die Antike die Kerze und die Öllampe erfand. Man bedenke, daß erst nach Friedrichs des Großen Zeit bei uns der Rundbrenner und der gläserne Lampenzylinder für die Lampe erfunden worden ist. Wundern wir uns also nicht, daß es mit diesen Dingen im Altertum nicht besser stand als im Zeitalter eines Newton oder Galiläi.

Daher stand man so früh auf. Man benutzte das Morgenlicht; und eben deshalb wurde auch im Theater morgens gespielt. Der Begriff der Nachtarbeit, das Studieren bei Licht, 276 die Stimmung des Lucubrierens war für die Alten etwas unheimlich Staunenswertes.

Die Wachskerze trat zurück. Es herrschte die Öllampe aus Ton oder aus Bronze. Aber ihr Docht war stets offen, und kein Glaszylinder faßte die Flamme ein. Daher die geringe Leuchtkraft, daher aber auch ein häufiges Qualmen nach Art der Grubenlampen unsrer Bergleute, und die Lampen blieben immer nur klein, in der Form einer niedrigen Teetasse. Hinten der Griff, vorne die Schnauze, aus der der Docht ragt. Über der Mitte ein Deckelchen: da wird das Öl eingefüllt, und die Bedienung war immer in Bewegung; denn das Öl mußte am selben Abend oft nachgefüllt werden.

Zur Steigerung des Lichts aber wurde nicht etwa die Flamme vergrößert, sondern entweder Lampen zu mehreren Dochten hergestellt oder viele Lampen an einem gemeinsamen Gestell aufgehängt: bisweilen an Kronleuchtern, öfter an Girandolen, die man auf den Tisch stellte, oder an Kandelabern, die, in Wandnischen eingeschoben, vielarmig auf dem Boden standen und eine Höhe von 2–3 Metern erreichten. Im Rathaus von Tarent gab es einen solchen zu 350 Lampen. Eine traumhafte Stimmung mag das erzeugt haben, wir wollen es glauben, aber gewiß noch mehr Ruß und Gestank. Und dazu noch die Mühsal, den Docht immer weiter herauszuziehen, wozu eine kleine Nadel diente, die mit einer Kette an der Lampe befestigt war.

Aber der Schönheitssinn der Griechen griff auch hier zu. Tausendfach sind die Verzierungen, mit denen ihre sinnige Kunst die Körper der Lampen und der Lampenträger gestaltet hat. Die Museen sind voll davon. Und riesenhaft war die Fabrikation.

Denn auch in den Bädern war es, wenn sie keine großen Fenster hatten, tagsüber zu dunkel, und so sind in den kleinen Thermen Pompejis allein 1000 Lämpchen aufgefunden worden. Welche Bedienung setzt das voraus! Millionenfach aber war der Verbrauch, wenn in Rom wirklich einmal der 277 gewaltige Steinring des Kolosseum nachts unter Licht gesetzt wurde. Ja, auch Stadtbeleuchtungen werden erwähnt. Am Festtag beleuchtete man seine Haustür früh morgens mit Lampen. Cicero hatte die Catilinarier greifen lassen; die ganze Stadt Rom illuminierte ihm zu Ehren; und Claudian beschreibt, wie bei der Hochzeit des Kaisers in Mailand nicht nur Fackeln in Reihen aufgestellt, sondern auch unzählige Lampen aufgehängt wurden. Natürlich sind es Amoretten, Flügelknaben, die das für die Hochzeit zu besorgen haben.

Befremdlich ist, daß man nicht darauf verfiel, bei festlichen Anlässen die Säle mit einer Fülle von Wachskerzen zu erhellen, wie wir es taten, bevor Edison das moderne Beleuchtungswesen schuf. Nichts herrlicher und wohltuender als solche Kerzen, die geräuschlos und wie in Frömmigkeit über uns sich selbst verzehren und auf zierlichen Kronleuchtern schwebend mit ihrem zitternden Goldschimmer so feenhaft und so milde wirken. Sie übertrumpfen nicht grell das Tageslicht und lassen der Nacht ihr Recht.

Auch das Erdöl kannten die Griechen schon;Vgl. Plutarch, Alexander c. 35, der das Petroleum Asphalt nennt. aber auch darauf verfielen sie nicht, es in den Dienst der Kultur zu stellen.

Illuminationen habe ich erwähnt. Straßenbeleuchtung aber gab es nicht, und das ist das Bemerkenswerteste. Die Städte lagen nachts im Dunkel. Die Fuhrleute mußten selbst Licht bei sich führen, und wer vom Gelage spät nach Hause kam, fand seine Haustüre nicht, wenn sein Page die Wachsfackel nicht vor ihm hertrug.Vgl. oben S. 98. Wenn Ammianus Marcellinus sagt, in Rom ist es Nachts so hell wie am Tage, kann das nur für seine Zeit, für das späte 4. Jahrhundert gelten, und es galt wohl auch nur für Rom. Mutmaßlich wurden damals die zahlreichen Säulengänge (Portikus) in Anbetracht ihres reichen Bilderschmucks beleuchtet, ähnlich wie um das Jahr 400 n. Chr. in Ephesus die beiden Säulengänge der langen »Arkadischen Straße« zusammen mit 50 Lampen (candelae) erhellt wurden; s. Jahreshefte V (1902), Beiblatt, S. 53 f.

Der Tag geht zur Ruhe. Aber die Frage erhebt sich noch, die wir schon zu lange unterdrückt: wo wohnen die Frauen des Hauses? Eine bestimmte Regel läßt sich dafür schwerlich geben; sicher aber haben die Frauenstuben sich oft im Oberstock befunden. Die Frauen mußten also die Treppen hinauf, vom Atrium aus oder von der Küche. Es waren schmale Hühnerstiegen (bezeichnend ist doch, daß es für Leiter und 278 Treppe im Latein nur ein Wort gibt), und man versteckte sie nach Möglichkeit in die Winkel des Hauses. Schlimm war das vor allem in den Mietskasernen. Da führten die schachtartig engen Treppenkanäle in 100 Stufen direkt vom 5. Stock auf die Straße, lichtlos und unheimlich für den Bewohner; denn für Flüchtlinge und Verbrecher war dies der willkommenste Unterschlupf. Dazu die Feuersgefahren! Schon darum ist im Altertum, wer zur Miete wohnt, ein Gegenstand des Mitleids gewesen.

Wir aber erinnern uns zum Abschluß des Properz. Der Dichter Properz läßt uns wiederholt in das Wohnhaus Einblick tun, und immer erscheint dabei seine Geliebte, Cynthia. Das eine Mal kommt er spät mit schleifendem Schritt vom Kreise der Zecher. Der Morgen naht schon. Er will spähen, ob Cynthia allein ist, und findet sie schlafend auf ihrem Bett wie die verlassene Ariadne, den Arm aufgestützt, in statuenhafter Schönheit, aber in unruhigen Träumen. Er kränzt sie mit Blumen, er formt ihr das Haar, das sich aufgelöst hat, aber er wagt nicht, sie zu wecken, bis der Mond, der an der Reihe der Fenster entlang zieht, mit seinen Strahlen ihr das Auge öffnet, und ihre Strafrede beginnt: »Kehrest du endlich . . .?« Wo schläft nun Cynthia? Nur im Oberstock war das möglich. Denn nur da konnte der Mond sie finden. Es sind dieselben Fenster, aus denen Cynthia ein andermal am Seil sich herunterläßt, um dem Wächter zum Trotz den Geliebten zu finden.

* * *

Kehren wir indes zum ehrsamen Familienleben zurück: Geburt, Hochzeit und Tod, Elternliebe, Geschwistertreue, Abschied und Heimkehr!

Pompöse Hochzeitsgedichte, ausführliche Beileidsschreiben, auch Reise-Abschiedsgedichte liegen uns zahlreich vor; aber sie sind meist übertrieben im Affekt, südländisch reich an Bildern und geben dabei doch wenig Anschauung vom 279 wirklichen Leben. Vergegenwärtigen wir uns nur dies, daß, wenn junge Leute heirateten, sie oft keinen neuen Hausstand gründeten, sondern zu den Eltern des Mannes zogen und also Großeltern, Kinder und Enkel eine mehr oder minder trauliche Tisch und Hausgemeinde bildeten.Die Enkel sind gesetzlich in der potestas des Großvaters: Digest. I 6, 4. Daher war für die Kindererziehung die Großmutter eine wichtige Person; lebte sie nicht mehr, so übernahmen andere Verwandte, ältere Frauen gern ihre Funktion. Die Tante war auch im Altertum etwas Liebes und ein tüchtiges Mitglied der Gesellschaft; nur galten die guten alten Weiber für allzu schwatzhaft und leichtgläubigDaher die fabulae aniles., ja gelegentlich auch für trunksüchtig. Der Onkel dagegen war Gegenstand der Angst; wie ein Polizist kommt er ins Haus. »O onkelhaftester aller Onkel!« so lautet eine Schreckensanrede in den Lustspielen des Plautus. Es ist dabei aber stets nur der Bruder des Vaters gemeint. Um so intimer stand man mit seiner Amme, die zeitlebens im Haus und die Vertraute ihrer Zöglinge blieb. Denn auch die jungen Männer bewahrten ihrer Amme Pietät. Das kostbarste Gut des Hauses aber sind die Kinder. »Wenn Gäste von auswärts kommen, dann läßt du dein Haus von oben bis unten reinigen. So halte dein Haus auch sittenrein für deine Kinder!« So spricht Juvenal.

Gereist wurde viel: Geschäfts-, Vergnügungs- und Bildungsreisen. Der Abschied vom Hause aber war damals erregender als heute. Wieviel liegt nicht in dem Wort, das uns Varro gibt, enthalten: »Der Weg bis zur Türe ist bei der Abreise der schwerste!« Denn wir sehen darin vor Augen, wie Gattin und Kinder und Diener sich im Haus an den Scheidenden klammern. Erst wenn er draußen, fällt die Schwere von ihm ab, und die Ferne lockt ihn.Über das Reisen s. »Aus dem Leben der Antike« S. 48 ff.

Jeder Geburtstag aber war ein Festtag mit großem Empfang, Geburtstagsgeschenken und Gottesdienst. Ähnlich auch der Tag, an dem die Kinder aus der Kindheit ausscheiden, den Göttern ihr Spielzeug darbringen und der Knabe die Männertracht der taga virilis anlegt. Ungefähr gleichzeitig, genauer 280 im 14. Lebensjahr, wurden die Kinder auch rechtsfähig; sie konnten heiraten und testamentarisch über ihr Erbe verfügen. Gleichwohl beaufsichtigte der Vater doch noch regelmäßig die Buchführung seiner Söhne, und ein Rechtsvertreter blieb nötig. Denn erst mit dem 25. Jahre wurde man wirklich zu Rechtsgeschäften befähigt.

Besonders oft ging die Haustür, wenn der Hausherr krank war; denn da drängten die Krankenbesuche, Männer und Frauen, sich an sein Bett. Nette Sachen brachten sie ihm mit, etwa ein schönes Kissen oder auch etwas Appetitförderndes zum Essen, und im Stillen hoffte mancher dabei auf ein Legat. Die Erbschleicherei am Krankenbett war in Rom geradezu zum Beruf ausgebildet. »Sie lauern wie Geier auf das Kadaver,« sagt Seneca. Mancher alte Mann wußte sich indes durch Diät auf den Beinen zu erhalten. Geradezu ergötzlich ist es, was wir über den weisen Pedanten Spurinna lesen, der tagtäglich um 8 Uhr morgens seine Stiefel fordert und zunächst, genau abgezählt, 3000 Schritt im Hof auf und ab geht, wobei er für Unterhaltung mit Freunden zugänglich ist. Dann sitzt er eine abgemessene Zeit und liest. Dann besteigt er den Wagen und fährt in seinem Garten herum, und zwar genau 7000 Schritt. Dann sitzt er wieder im Haus und dichtet etwas. Um 3 Uhr nachmittags aber nimmt er bei Sommerzeit nackt ein Luftbad in der offenen Sonne, badet dann und speist, natürlich nur von Silber, aber frugal und mit vielen Eßpausen. Das bekam ihm ganz ausgezeichnet; er ist im 77. Lebensjahr lebenslustig und gelenkig geblieben und hört und sieht noch wie ein Junge.

Wie aber verändert sich das Haus, wenn der Wehruf sich erhebt und man einen Toten aufzubahren hat. Die Aufbahrung geschah im Vorhaus des Atriums, dessen Säulen man in dunkle Cypressenzweige kleidete. Gellend rief man den Toten beim Namen, um ihn aufzuwecken oder um doch sicher zu sein, daß kein Scheintod vorlag. Ein Wärter fehlte nicht; der verscheuchte mit einer Klapper die 281 hereinfliegenden Vögel, damit sie die Leiche nicht verunreinigten. Trübe Nänien erschollen aus dem Mund angestellter Klageweiber; Weihrauchwolken zogen ihren dumpfen Schleier durch den Raum; Blumenkränze dufteten schwer, bis die Leichenschau zu Ende und der Tote – und zwar im Laufschritt und schnellen Tempo wie noch heute in Italien – auf die ferne Grabstätte und zum Scheiterhaufen hinausgetragen wird. Und der Hinterbliebene läßt das alles hilflos, willenlos geschehen; denn die Begräbnisgenossenschaft richtet jedes Begräbnis aus, und der Trauernde kann ganz nur seiner Trauer leben. Das Bild des Abgeschiedenen aber verklärt sich sogleich. »Des Fundanus Töchterlein ist gestorben,« so klagt einmal Plinius: »ein so entzückend munteres Mädchen, erst 13 Jahre, und schon so verständig, voll jungfräulicher Süßigkeit und dabei doch schon ganz gesetzt wie eine Dame. Wie war sie reizend, wenn sie ihrem Vater am Halse hing, wie schüchtern und doch lieb zugleich umarmte sie auch uns, ihre väterlichen Freunde! Und auch zu ihrer Amme war sie stets so lieb und zu ihren verschiedenen Lehrmeistern. Denn sie lernte sehr eifrig, blieb darum auch beim ausgelassenen Kinderspiel immer maßvoll und gesittet, und endlich auf dem Krankenbett hat sie ihrem Vater und ihrer Schwester selbst Trost zugesprochen; denn sie fühlte den Tod, aber sie fürchtete ihn nicht. Wie rührend ist dies alles, und um so betrübender, da das Mädchen verlobt war. Ja, der Tag war für die Hochzeit schon bestimmt, ihr Festschmuck schon ausgesucht, Perlen und Gemmen, und wir waren dazu schon geladen.«

Die Römerinnen heirateten sehr früh, wie man sieht. Hier gab es indes einen Leichenzug statt des Hochzeitszuges. Und nun endlich der Hochzeitszug selbst? Es ist hübsch, ihn sich zu vergegenwärtigen, und ein sprühend lebendiges Gedicht des Catull hilft uns dazu.

Alle Festteilnehmer sind bekränzt. Vinia, die kindlich junge Braut, trägt heute zum erstenmal die Frauenfrisur, die aus 282 Flechten und Bändern besteht. Auf die formelle Eheschließung vor 10 Zeugen und auf das häuslich-gottesdienstliche Opfer folgt endlich beim Schall der Flöten die Heimführung der Braut, bei der der Bräutigam selbst nicht zugegen ist. Der Dichter aber – es ist Catull – geberdet sich als Festordner. Eine Schar von Jungfrauen ist vor dem Haus erschienen: sie läßt er zunächst dem Ehegott Hymen zu Ehren ein Jubellied anstimmen. Denn nur die eheliche Liebe schafft rechtes Glück, und Hymen sichert dem Haus die Erbfolge, dem Vaterland gibt er seine Verteidiger! Wo aber bleibt die Braut? Weinst du? weine nicht, die du schön bist wie die Hyazinthe im farbenreichen Garten. Da erscheint Vinia schon auf dem Platz vor dem Hause im feuerfarbigen Brautschleier. Aber auch der Lieblingssklave und Schlafgenosse des jungen Bräutigams läßt sich vor dem Haus blicken und wird verhöhnt. »Der Bursche ist jetzt alt genug, um sich rasieren zu lassen,« d. h. um selbst Mann zu sein. Als Vinia die goldbeschuhten Füßchen dann über die Schwelle des neuen Hauses setzt,Sie darf die Schwelle selbst dabei nicht berühren, und zumeist wurde die Braut daher über die Schwelle gehoben. da harrt ihrer Torquatus schon, am Tisch auf purpurnem Polster gelagert. Er speist noch. Von der Haustür aus schon kann sie ihn gewahren. Die Verschleierte aber wird von jungen Knaben der Verwandtschaft, die als Brautführer dienen, in das noch leere Schlafgemach, den Thalamus, geführt. Die Knaben entfernen sich. Ältere Frauen betten die Braut, und dann wird Torquatus gerufen: »Komm herbei! Wie roter Mohn und weiße Kamillenblüte, so lieblich anzusehen ist deine Braut, und sie ist schon im Thalamus. Venus helfe euch! Zahllos wie die Sterne der Nacht seien eure Küsse, und zur rechten Zeit soll ein Sohn dem Vater zulächeln und vom Schoß der Mutter die Händchen nach ihm strecken, und dieser Sohn soll gleich sein dem Sohne der keuschesten Frau, Penelope. Jetzt schließt, ihr Jungfrauen, das Brautgemach. Das Lied verklingt. Mit euch aber sei das Glück, ihr Jungvermählten.«

Daß man dem jungen Paar einen Stammhalter wünschte, 283 das ließ sich keiner der Gäste so leicht entgehen. Es war so herkömmlich, und es war so natürlich. Der Südländer liebt die Deutlichkeit.