|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Hiernach sei einmal als Skizze gegeben, wie man damals in Athen lebte und starb. Es handle sich um einen Mann aus wohlhabender und echt attischer Familie.

Seine Eltern haben, wie üblich, jung geheiratet. Töchter sind schon da. Die Frau erwartet. Man hofft auf einen Sohn. Der junge Ehemann ist, wie so oft, aushäusig in Geschäften. Da kommt sein alter Hausdiener gelaufen und meldet ihm: »ein Knabe geboren!« Zu Haus findet er dann schon die Schwiegermutter, wohl auch die Tanten; durch sie hindurch dringt er ins Hinterhaus zu ebener Erde, wo sich das Schlafzimmer befindet. Die Hebamme hat ihr Werk schon getan, wäscht jetzt das Kind in der Wanne und betrachtet es kennerhaft. Dasselbe tut jetzt auch der Vater mit kritischem Blick. Die junge Mutter harrt ängstlich auf ein Wort: wird ihm der Kleine gefallen? Ist das Kind schwächlich, nicht recht lebensfähig oder gar für den Hausstand zu viel,Künstlicher Abortus war gesetzlich verboten; vgl. Becker, Charikles² II S. 5. so wird es ohne viel Herzeleid beseitigt. Man tat solch Kind in ein Tongefäß (Chytra) und setzte es irgendwo in den Bergen 92 aus. Gelegentlich fand es dann einen Retter und Liebhaber. Daher ist so oft von Findelkindern die Rede.

Aber der Mann hat den Sohn schon auf den Arm genommen und trägt ihn nun feierlich um den Hausherd herum; das ist die erste fromme Handlung. Dann wird der Sohn bei der Behörde angemeldet, mit Eigennamen in die betreffende Bürgerliste eingetragen.Ursprünglich wohl nur an die Geschlechterverbände, die Phratrien. Dies genügte aber seit Kleisthenes zur Sicherung des Bürgerrechtes in Athen nicht mehr. Der Grieche hat immer nur einen Namen, keinen Zunamen; oft erhält er den Namen des Großvaters. Möge er etwa Sophron heißen.

Die Hebamme ist schon verschwunden, und die eigentliche Amme tritt, auch wenn die Mutter selbst nährt, als Wärterin an die Stelle. Auch sie ist, wie es scheint, zumeist Unfreie, wird durch Kauf erworbenSo war des Alkibiades Amme aus Sparta gekauft. Doch boten sich auch junge Bürgerfrauen als Ammen an. und bleibt zeitlebens im Haus. Der Junge hängt sein Herz an sie.

Eine Wiege fehlt; sie ist unbekannt. In Windeln liegt das Kind auf seinem Kissen, wird aber fleißig in Bewegung gehalten, in einer Mulde, die an Stricken hängt, geschaukelt und hin und her getragen. Dazu singt die Wärterin ihr »lala« oder auch die Mutter. Auch die Kinderklapper fehlt nicht. Wenn es tüchtig schreit, ist es eine Freude, ebenso das erste Lachen. Es ist alles, wie es sein muß. Ist der Bub von der Brust entwöhnt, ernährt ihn die Amme weiter, indem sie das Essen vorkaut und so dem Kind in den Mund steckt.

Das Kind gedeiht; es kann schon laufen und will spielen. Die Schwestern haben dazu ihre Puppen, die immer auf dem Markt zu kaufen sind. Für den Jungen gibt's ein Wägelchen, mit dem er im Hof herumfährt; auf dem Stock wird geritten (der Vater tut mit), mit dem Hund wird gespielt; auch den Ball lernt der Junge schon werfen, den Kreisel schlagen. Wenn er schlafen soll, erzählen ihm die Weiber nette Geschichten, Tierfabeln wie die vom Wolf und Schaf oder »Es war einmal ein König« u. s. f. Denn er hat schon Verstand.

Auch die Kräfte wachsen; er wird schon unbändig, und ein Erzieher wird nötig, »Pädagoge« genannt, ein Wort, das nur den Diener bedeutet, der den Jungen täglich auf die Straße 93 führt. Derselbe verabreicht ihm auch die nötigen Schläge auf sein Hinterteil bei hochgezogenem Hemdchen, wenn er gar zu unartig. Diese Schläge verordnet auch der große Plato ausdrücklich.

Der kleine Sophron ist begabt, schnitzt sich schon sein Wägelchen selbst aus Lederstücken, kann schon aus Äpfelschalen Frösche schneiden,Aristoph. Nub. 878. läßt den Maikäfer am Faden fliegen. Auf das Sprichwort »gib Kindern kein Messer in die Hand«Griechisch μὴ παιδὶ μάχειραν. Danach dann Eupolis frg. 121: μὴ παιδὶ τὰ κοινά, »kein Unreifer darf an den Staat heran«. wurde also nicht immer achtgegeben. Er ist 7 Jahre alt; da muß er in die Elementarschule; es geschah nicht früher. Auch die simpelsten Leute, auch die auf den Dörfern,Die ἐν κώμῃ: Athenäus p. 354. lernten schreiben. Als Monstrum gilt, wenn ein Wursthändler nicht lesen kann.Aristoph. Equit. 188; vgl. Kratinos frg. 122. Nur in Ägypten gab es viele Analphabeten (s. E. Majer-Leonhard, Ἀγράμματοι, 1913), das trifft auf Hellas und Rom keineswegs zu. Die Töchter bekamen Hausunterricht unter der Mutter Aufsicht; denn Töchterschulen gab es nicht. Gleichwohl waren – ganz wie bei uns – die Mädel den Knaben voraus und stellten an den Papa aufgeweckt die klügsten Fragen.Vgl. die Szene bei Aristophanes Pax 122 ff. Warum wählte der Dichter für dies Gespräch nicht einen Knaben?

Der Staat bekümmerte sich als solcher nicht um das Unterrichtswesen, aber er verlangte, daß die Väter ihre Söhne etwas lernen ließen; andernfalls haben die Eltern in ihrem Alter keinen Rechtsanspruch darauf, von den Söhnen unterhalten zu werden. Die Knabenschulen waren also nur Privatschulen verschiedener Güte. Der arme Lehrer lebte vom Schulgeld und darbte, wenn er keinen Zulauf fand.

Tag für Tag führt der Pädagog den Knaben dorthin, bleibt mit da und bringt ihn sorgsam wieder nach Hause. Mögen auch die bösen Buben locken: Unfug auf der Gasse wird nicht geduldet. Auf der Schulbank gilt es gerade zu sitzen; beim Versaufsagen wird hübsch aufgestanden. Das Schreiben geschieht auf der Tafel, aber auch auf Papier, und der Schulmeister macht dafür selbst die Tinte zurecht, indem er den Farbstoff in Wasser zerreibt. Das Rechnen lernt man mit Hilfe von Rechensteinen oder indem man Äpfel abzählt; da kann man addieren und subtrahieren. An 60 Abcschützen sind beisammen; einmal hören wir sogar von 120, die in einer 94 Halle unterkommen.Das Gebäude brach ein und alle Kinder kamen um (Herodot VI 27). Eine Knabenschule in Böotien erwähnt Thukydides VII 29. Aber die Stube reicht oft nicht aus, und so geht die Sache auch auf offener Straße vor sich. Man muß dazu früh aufstehen. Schon bevor der Verkehr auf der Gasse sich regt, wird begonnen. Natürlich sind dann da immer Neugierige, die zuhören wollen und mit Geschwätz den Unterricht stören. Fremde Sprachen betrieb man nicht; man hatte schon genug an den vielen griechischen Dialekten zu lernen. Auch Musikstunden sind obligat, aber erst etwa vom 13. Jahr an: auf dem Saitenspiel klimpern, mitunter auch Flöteblasen, man mochte noch so unmusikalisch sein. Für die Turnübungen war die Palästra da.

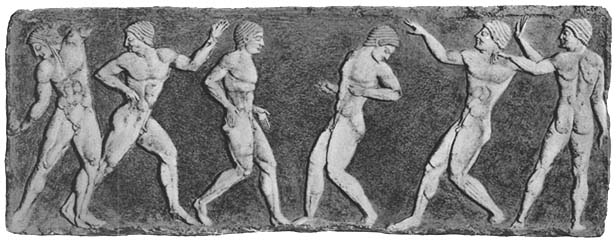

Palästra

von einer Marmorbasis aus Athen im Nationalmuseum dortselbst (Nr. 3476), gegen 500 v. Chr. Nach Archäologischer Anzeiger 1922, Beilage 3.

Zur höheren Bildung aber gehört Dichterlektüre und Mathematik, d. h. Geometrie. Das ist schon humanistischer Unterricht. Die Eltern halten darauf. Sie haben schon idealere Zwecke. Der Junge selbst aber hat dafür wenig Verständnis. Pythagoräischer Lehrsatz! »Was nützt mir das?« fragt er schon gleich nach der ersten Stunde. Da ruft der Präzeptor seinen Diener heran und sagt: »gib dem Jungen da drei Kreuzer in die Hand; denn er will Nutzen haben«.Vgl. Becker, Charikles² II S. 32, nach den Excerpta Florentina des Joh. Damascenus II 13, 62. Den Äsop scheint man damals zum Unterricht noch nicht verwendet zu haben; s. P. Beudel, Qua ratione Graeci liberos docuerint (München 1911) S. 34.

Zeichenunterricht kam erst in des Aristoteles Zeit hinzu. Das Wichtigste und Schwerste aber war natürlich die sittliche Erziehung, das Mores lernen. An Religionsstunden in unserem Sinne war nicht zu denken; indes stand ja allein schon im alten Homer viel Erziehliches, aus dem die Kinder ganze Stücke auswendig lernten. Für das übrige sorgte die Mutter und der Pädagog: Anstand, Maßhalten, keine dreisten Blicke, nicht laut oder gar vorlaut sein im Worte! Nur wer gehorchen lernt, wird einmal befehlen können!So Aristoph. Nub. 964 f. Auch von Solon, von Theognis gab es leicht faßbare Gedichte mit guten Moralsprüchen.

Sophron wird Jüngling, Ephebe; das ist das Alter vom 16. bis 18. Lebensjahr. Die Freiheit beginnt; die Aufsicht der Mutter hört auf, und der Vater gönnt ihm gern die Freiheit; denn er selbst hat es ja ebenso gehabt, zahlt für ihn auch gern, wenn er sich sonst gut hält. Mögen andre Burschen 95 gleich ins Handwerk ihres Vaters gehen; so ist's bei den kleinen Leuten, den Banausen. Dieser Junge hat dagegen volle Zeit für den Sport. Da findet er auch gleich Umgang mit Altersgenossen. Man betreibt die Körperübungen in drei Gymnasien oder Sportanstalten, die staatlich sind. Gymnasium heißt ja eigentlich nur »Entkleidungsraum«; denn man tarnte nackt. Heut ist es die höhere Lernschule, in der der Schüler, vielleicht aber auch ab und zu der Lehrer sich »Blößen« gibt.

Ertüchtigung des Körpers war erste Lebensregel; elastischer Geist im elastischen Körper die Losung. Aus diesen Spielen gingen die Berufsathleten hervor, die sich für die großen Wettkämpfe durch Training und strenge Diät vorbereiteten. Auf dem Isthmus Korinths, in Delphi, in Olympia gab es die berühmten Wettkämpfe mit Siegespreisen zu Ehren der Ortsgottheit, für die sich bald nach der homerischen Zeit das Herkommen festgesetzt haben muß. »Athlet« heißt eigentlich nur »Wettbewerber«, und der Kraftbegriff steckt nicht in dem Wort.

Aber wozu Athlet werden? Auch ohne das ist die Sache herrlich: der Weitwurf mit dem Diskus oder mit dem Speer, der Weitsprung, der Wettlauf. Man lief auch in soldatischer Rüstung. Beim Springen ohne Anlauf hielt man Hanteln in den Händen, um den Schwung zu steigern. Aufregender das Ringen; denn damit beginnt der Zweikampf, das waffenlose Duell. Das erste ist dabei, richtig zuzupacken. Gelang der Griff, so wird der Gegner hochgehoben, dann niedergeworfen, wobei noch allerlei Tricks halfen: ein Bein unterzuschlagen oder den Arm des Gegners plötzlich umzudrehen. Auch auf der Erde wird noch weiter gerungen, bis der Schwächere die Hand hebt; er erklärt sich für besiegt.

Aber man denke nicht, daß alle Griechen solche Musterknaben oder Modelljünglinge gewesen sind, wie Myrons Statuen sie uns zeigen. Steife Gesellen, träge Burschen gab es auch damals genug, die lieber auf der Gasse, den Wandelbahnen, auf der heiligen Straße zur Burg herumflanierten, 96 eine Blume in der HandKlearch bei Athenäus p. 553 E. (denn Knopflöcher gab es nicht, wie wir sahen, um die Rose hineinzustecken).Vgl. z. B. Lysias De inval. 12. Der Spazierstock des Parrhasius war sogar mit vergoldetem Rankenwerk verziert: Athenäus p. 543 F. Auch der Spazierstock wurde geschwenkt; denn ohne ihn ging der Elegantere nicht aus; nur die Damen trugen ihn noch nicht. Die gingen freilich auf hohen Hacken einher, besonders die zweifellos zweifelhaften Personen. Auch vor ihrer Haustür sitzen die Hetären. Man weiß ihre Adresse.

Sie sind nicht Dirnen im gemeinsten Sinne, haben mit dem Bordellwesen nichts zu tun und halten selbständig Haus, stammen oft aus guter Familie und werden dann als Repräsentantinnen bester Erziehung, als Trägerinnen der Bildung, geradezu gesellschaftsfähig.Vgl. über Aspasia und die jüngere Laïs »Von Homer bis Sokr.«³ S. 454. Auch des Themistokles Mutter sollte eine Hetäre gewesen sein s. Athenäus p. 576 C. Daher ihr Name »Hetären«, d. i. »Genossinnen«, »Kameradinnen«; man kann das Wort auch mit »Unterhaltungsdamen« übersetzen. Aber es gab auch geringere Qualitäten. So eine hockt da in ihrer Tür und sucht sich vor aller Augen die Läuse aus der losen Frisur.S. Aus dem Leben der Antike4 S. 89. Sonst benutzte man für solch übles Geschäft zum wenigsten die Zofe. Der Jüngling, in dem sich der Eros regte, hatte reiche Auswahl.

Auch Segelregatta im Hafen gab es für die Jünglinge; denn jeder Athener ist Seemann. Unser Jüngling aber will hoch hinaus. Er treibt Pferdesport. Einen Gaul darf er sich halten. Vor allem bei Marathon war gute Reitbahn. Wie schön war es, wenn es Krieg gab, mit der Bürgerwehr als Reiter ins Feld zu ziehen! Die schwerbewaffnete Infanterie bildete das Gros im Kampf; Sparta hatte gar keine Reiterei. In Athen waren es nur etwa 800 Mann zu Pferd; die Elite der Jugend. Aber auch zur Friedenszeit war es ehrenvoll und ein Stolz, bei den heiligen Prozessionen im Reiterzug mitzureiten. Man ritt ohne Steigbügel, ohne Sporen, auch nicht in Hosen. Das nackte Bein preßte die Weichen des Tieres. Um aufzufallen, ließ man sich dazu die Haare lang wachsen, daß die Locken flogen.Aristoph. Nub. 14.

Der junge Sophron wird bewundert; die Leute sagen, er ist schön und gewandt wie ein Achill. Da soll er auch 97 tanzen lernen. Beim Götterfest darf er im Theater auf der Orchestra vor dem Volk im Reigen mit tanzen, wie der junge Sophokles es tat. Es war Reigen mit Gesang, »Chor« genannt. Die besten Bürgerfamilien stellten hierfür, aber auch für die Bühnenrollen, wenn es Bühnenspiel gab, das Personal.

Soll es beim Sport bleiben? Der Vater, auch der Onkel, blickt mit Sorgen darauf. Vor allem die Pferde: sie fressen Geld wie Heu. Nur nicht Schulden machen! Da tritt im Gymnasium ein berühmter Wanderlehrer auf; man nannte das einen Sophisten. Das war zu des Perikles Zeit etwas ganz Neues: Unterricht der Jugend durch Vortrag. Unser Jüngling ist immer noch im Alter des Primaners. Er wird plötzlich lernbegierig. Es gilt als modern, die Sophisten zu hören. Die Sache ist zwar gewaltig teuer; denn diese Herren forderten massive Honorare. Aber was geboten wird, ist gut; es gibt die höhere Weihe, Maturität. Da lernt der Sophron nun also Ökonomie, d. h. Haushaltslehre, aber auch Staatslehre, Verfassungswesen, auch Redekunst. Welcher Vorteil! Aber auch in historische Vorträge über Städtegeschichte, sogar über Astronomie, horcht er hinein.

In den Wandelgängen des Gymnasiums, die den Sportplatz einfassen, wurde doziert, bisweilen auch im Notfall in den kellerhaften Wirtschaftsräumen daneben, die man für den Zweck ausräumte, um für die Bänke Platz zu schaffen. Auf diese Weise aber ist das Gymnasium schon damals zur Lehranstalt geworden. Sokrates wurde da heimisch; die Philosophie, d. h. die betrachtende Welt- und Menschenkunde, siedelte sich dort an. Die Jünglinge aber blieben das Publikum.

Freilich ein unstetes Publikum. Wie viele hielten die Weisheit nur ein Semester lang aus! Nur nicht zu gründlich sein! Das wäre pedantisch. Und die Ablenkung ist groß.

Die Freunde sagen: komm mit! Es gibt Hahnenkampf draußen auf dem Gutshof. Dein Hahn gegen meinen Hahn! 98 Die Griechen kannten die Schrecklichkeiten der römischen Arena nicht; es ist bei ihnen alles wie Miniatur. Tierquälerei aber liebt die Jugend überall, und die Stadtverwaltung Athens organisierte die Hahnen- und Wachtelkämpfe sogar zum Pläsier des Volkes. Eisendraht wird den Kampfhähnen an den Fuß gebunden; man gibt ihnen Knoblauch zu fressen. Sie sind schon von selbst wütend genug, und die Federn fliegen. Nun aber fließt Blut, und ein Tier bleibt kläglich auf der Strecke. Der fromme Bund der Pythagoräer vertrat damals stirnrunzelnd die Tendenzen unsres Tierschutzvereins; aber das drang noch wenig ins Volk, und man ließ sie reden.

Aber auch auf geheimen Wegen wandelten die lebenslustigen jungen Leute. Der Abend lockt. Der Lieblingssklave hilft; er schafft auch Geld. Wir können ihnen nicht überall hin folgen. Üble Lokale gab es, geheime Trinkbuden, wo man sich festtrank, auch Hasard trieb, um Geld würfelte, oft wüst genug. Die Wirtin ist eine energische alte Vettel; die bezechte junge Bande treibt Unfug; da wirft sie sie mit Schimpfen auf die Straße: »Ihr Zechpreller und Raufbolde, hinaus mit euch!« und mit Poltern und Rumoren geht's dann auf den Heimweg. Man schlägt noch mit Fackeln auf die Passanten.Aristoph. Ran. 549 f. Schlimmer war noch der Hergang in der Kneipe, von dem Aeschines in Timarch. 59 erzählt.

Diese Fackeln waren übrigens WachsfackelnWachsfackeln, lat. funalia; s. Horaz carm. III 26, 7. und schmutzten nicht allzusehr. Man brauchte sie in Ermangelung jeder Straßenbeleuchtung und dankte dem Mond, wenn er volles Licht gab; denn da brauchte man sich keine Fackeln zu kaufen.Auch dies ist aus den Komikern belegbar.

Der Vater gibt acht. Er wundert sich nicht, aber erkennt: es ist Zeit; der Sohn muß ins Geschäft. Er soll zunächst auf Reisen den Handel lernen. Ein auswärtiger Geschäftsfreund – etwa aus Syrakus – ist zufällig da. Mit ihm wird beraten; Sophron wird ihm anvertraut. Der Junge ist gutwillig und macht für den Gast vor der Abreise zunächst noch in Athen den Fremdenführer, indem er ihn durch den Hafen, über 99 Markt und Gassen führt. Wir gehen mit und ergänzen so mit allerlei Wahrnehmungen in Kürze unsre Kenntnisse.

* * *

Schon die Stadtmauern aus weißem Kalkstein mit ihren Türmen und architektonisch fein gegliederten Toren, eine Musterleistung der Maurerkunst, mußten jedem Fremden imponieren. Die Mauern umfaßten viele Kilometer lang auch die Hafenstadt, den Piräus, mit. Der Piräus war damals unbedingt sehenswürdiger als heute, nicht nur wegen seiner Werften und Arsenale, sondern wegen des Stadtbauplans selber; denn er war rationell weiträumig mit Straßenzügen gebaut, die, wie in Turin oder Karlsruhe, schnurgerade sich schachbrettartig rechtwinkelig schnitten. Ein Mathematiker hatte das geschaffen; die Theorie begann das Leben zu gestalten. Ein tosendes Getriebe aber ging hindurch, vulgär und schreiend wie in allen Hafenstädten des Südens. Auch die »gesetzlose Aphrodite«Die ἄτακτος Ἀφροδίτη bei Plato Leges p. 841. hatte hier ihr Hauptquartier.

Aber auch die Großkaufleute (émporoi) hatten hier ihre Kontore; in ihren Lagerräumen stapelten sie die Fülle der Waren auf, die mit ihren Schiffen kamen. Dahin strömen dann täglich die tausend Kleinhändler (kápeloi), um einzukaufen, was sie dann im Detailverkauf in der Hauptstadt ausbieten und verschachern. Sie betrügen gern, fälschen Maß und Gewicht, und die Handelspolizei muß acht geben. Der Weinhändler ist eine typische Figur, der in den Häusern herumläuft und Weinproben zu kosten ausbietet. Mitten im Getriebe stehen die Geldwechsler hinter ihren Tischen an der Straße und prüfen nach dem Gewicht jedes Drachmenstück, das durch ihre Hände geht.

Athen selbst will leben, und die Kleinhändler schieben ihre Waren vom Piräus auf den großen Markt der Hauptstadt. Folgen wir ihnen dorthin.

Der Markt ist ein echt südländischer Bazar, lauter Buden, 100 die, in der ersten Morgenfrühe aufgebaut, hernach verschwinden; er ist überdies von den Werkstätten der Schuster und Riemenhändler, der Friseure und Parfümeriegeschäfte umgeben, deren niedrige Butiken immer weit offen stehen. Auch die haben viel zu tun, und die Inhaber wissen immer das Neueste. In der bestimmten Friseur- oder Schusterbude treffen sich zufällig oder nach Verabredung die Bekannten. Es ging da wie auf unsrer Börse zu; man entriert Geschäfte mit Angebot und Nachfrage und kolportiert den neuesten Klatsch. Die Horcher oder Sykophanten schleichen herum, um etwas zu erlauschen, falls jemand nicht demokratisch genug redet.

Der offene Markt aber zerfällt in zwei sorglich getrennte Abteilungen, für die Händler und für die Händlerinnen. Und da steht nun vor allem als eine Säule der Stadt der Finanzbeamte, bei dem man Gelder niederlegen und erheben kann, der aber auch die Abgaben der Bürger einkassiert. Er steht nach der Art der Geldwechsler hinter seinem Tisch, welcher Tisch ein Bureau vertritt.Die δημοσία τράπεζα. Ein Bänkelsänger geht noch über den Platz und singt. Da ertönt eine Schelle, und der Sänger verstummt; denn die Schelle gab das Zeichen, daß der Markthandel beginnt.

Das Fischweib fehlt. Händler sind es, die die Fische verkaufen, ebenso die Fleischwaren und Würste, die jungen Ferkel, den Scheibenhonig, der in der Küche den Zucker ersetzt. Nichts wundervoller im Süden als der Fischmarkt, vom geräucherten Tunfisch bis zur Makrele und dem böotischen fetten Aal. Den Gastfreund aus Syrakus aber läßt das kalt; er sagt: »Dasselbe findest du bei uns zu Hause womöglich noch üppiger, auch in Milet, in Kyrene, wohin du kommst. Es ist überall das gleiche. Biegen wir ab zu den Händlerinnen.«

Da sieht man die Hökerinnen sitzen mit ihrem Lauch und Zwiebeln, Gurken und Melonen, die groben Bäckerinnen, die, wenn man an ihren Tisch anstößt, so daß eine Semmel zu Boden fällt, gleich aufkreischen und mit Prozessen drohen. 101 Aber auch allerliebste Weiber fehlen nicht, die da hinter ihren Blumenkörben kichern, rufen und winken. Es sind lauter Unfreie oder Sklavinnen. Athenische Bürgerinnen dürfen hier nicht verkaufen. Aus den Körben duftet es nach Veilchen, Levkoien und Rosen in Überfülle; wohl auch Mohn gibt es, Narzissen, Melisse, Lavendel, auch Myrten- und Selleriekränzchen. Das war alles Freiwuchs; Handelsgärtnereien gab es noch nicht, keine Gartenkunst und Blumenzucht. Und man kauft nun, oder man macht Bestellungen von Sträußen und Girlanden für den Geburtstag oder sonstige Feste; die Kranzgewinde sollen über der Haustür hängen oder auch den Altar schmücken. Dabei gibt es viel Spaß und galantes Getue; aber auch melancholische Eindrücke. Eine Händlerin, die bekümmert aussieht, fällt den Passanten auf, und sie erzählt ihr Schicksal. Sie ist von auswärts zugewandert, eine junge Witwe mit fünf Kindern, und muß sich nun hier mit Kranzflechten ernähren.Aristoph. Thesmoph. 446–458. Sie fühlt, daß sie gesellschaftlich gesunken ist; denn die Blumenhändlerinnen gelten den Dirnen gleich.

»Es ist überall dasselbe,« sagte der weltkundige Syrakusier auch jetzt, und das betrifft auch das kaufende Publikum, das sich zwischen den Buden und Ständen drängt: da sind Hausangestellte, die Haussklaven, die da naschen und schwatzen, rennen und schleppen; Matrosen, Soldaten stehen und schlingen den warmen Linsenbrei herunter oder zerkauen einen Polypen; mitten dazwischen auch vornehme Herren, Protzen mit vier Dienern im Gefolge, und die »Neureichen« (griechisch νεόπλουτοι), die jeder als solche erkennt, die da im Purpur stolzieren und sich Elfenbeinsachen und die vergoldeten Trinkbecher vorlegen lassen. Da steht so einer, der Glatzkopf; er war noch unlängst Schmied. Wer weiß, woher er seinen Reichtum hat? Nun wirbt er um die Tochter eines verarmten vornehmen Herrn und will sich bei ihm einheben mit Geschenken.νεόπλουτοι bei Demosthenes De foed. Alex. 23 und sonst. Zur Sache. Plato Rep. p. 495. »Es ist überall dasselbe,« lautet auch da wieder das eintönige Urteil. Gibt es nichts Neues in Athen?

102 Da wird der Markt plötzlich leer; das Publikum strömt auseinander. Denn es gibt heute Volksversammlung auf der Pnyx. Beamte kommen mit langen Seilen, welche Seile mit Mennig frisch rot gefärbt sind, und treiben die Bürger vom Markt auf die Pnyx, die offenbar in der Nähe lag.Zu dieser Frage vgl. Kritik und Hermeneutik S. 113. Die Seile färben ab, und wer keine Flecke haben will, muß sich eilen. Viele freilich wissen sich zu drücken, und die Beteiligung an den öffentlichen Versammlungen war in dieser demokratischen Stadt, wo das Volk im Plenum abzustimmen hatte, wenn es sich nicht um Beamtenwahlen handelte, oft erschreckend gering. Die Landleute, die gleichfalls bieder zur Volksversammlung von den Dörfern kommen, müssen sich wundern. Heute ist das Programm, daß ein Gesandter, der in Persien beim Großkönig in Susa gewesen, Rechenschaft geben soll; denn er ist auf Staatskosten gereist. Auch Hilfstruppen aus Thrazien sind angeworben, und ein Haufe davon wird dem Volk vorgeführt. Dabei geht es oft arg chaotisch her: der Gesandte redet; höhnische Zurufe aus der Masse stören ihn auf das frechste, und schließlich ist man froh, wenn das Wetter sich trübt; ein Tropfen fällt; es beginnt zu regnen, und die Versammlung wird aufgelöst.

Fremde haben indes zur Pnyx nicht Zutritt, auch junge Männer nicht, wenn sie noch keinen Bart haben;Aristoph. Equit. 1374. und der Syrakusier, der sich zu sträuben scheint, Athen zu bewundern, wird vom Sophron, seinem jungen Führer, nunmehr zur Akropolis geführt. Sie kommen durch die Straße der bronzenen Dreifüße; die Dreifüße sind die Siegespreise der Tragödiendichter, die man da aufgestellt hat. Dann zeigt sich das Theater dem Blicke, ein offenes Riesenrondell, das sich weit ausgeschweift in die Wange des Burgberges schmiegt. Aber alles ist still, und es gibt da leider kein Bühnenspiel; denn es ist eben jetzt Sommerszeit; nur in den Winter- und Frühlingsmonaten wird gespielt, und Sophron muß statt dessen erzählen.

Ihn haben natürlich besonders die ausgelassenen Possen 103 der letzten Saison entzückt, und er berichtet von Herakles, dem Helden, der da als Rüpel und Fresser auftrat, nach Würsten schrie und um sein Essen geprellt wurde; oder von Bacchus, der auf dem Esel in die Unterwelt reitet und Angst bekommt vor dem Höllenhund. Dabei wurden von den Theaterdienern Nüsse ins Publikum geworfen. Vor allem herrlich die Maskeraden, wenn da Wespen oder Störche im Chor tanzten und der lustige Dichter selbst sich maskierte und sprach: »in mir seht ihr den Tunfisch!«Kratinos frg. 161.»Ganz Athen ist schon auf den nächsten Winter gespannt; denn da gibt es auch Tragödien. Unsre Dichter dichten schon wieder; sie müssen immer Neues bringen, und es ist gut so; denn man sagt, nur im Sommer kann man dichten; im Winter fließen die Verse nicht, es sei denn, daß der arme Poet, da die Stuben nicht heizbar, sich vor die Tür in die Sonne setzt.Aristoph. Thesmoph. 69. Der alte Sophokles lebt noch. Er weilt zumeist im Heiligtum des Äskulap; warum? Es heißt, er ist nicht recht mehr bei Verstande; aber seine Verse und Melodien klingen immer noch so süß. Sein Sohn, der Iophon, chikaniert ihn; aber der Alte wird sich gewiß noch einmal einen Dreifuß ersingen. Auf Euripides aber möchte man die Hunde hetzen. Aristophanes, unser junger Possendichter, der ist der Hund, der dem Euripides in die Beine fährt. Und doch: alles schimpft, aber alles will den Euripides hören.«

Die beiden biegen auf der Feststraße zur Akropolis ein. Der Seewind fegt daher und wirbelt den Staub, der weiß wie Asche ist, auf. Aber ein Schuhputzer lauert schon am Weg, kommt heran und reinigt ihnen die Schuhe mit Wasser und Schwamm;Aristoph. Vesp. 600. und jetzt erst sieht der Fremdling aus Sizilien, was keine andere Stadt zeigen kann: durch den marmornen Torbau der Propyläen öffnet sich der Blick auf das weite Hochplateau, den heiligen Bezirk, der, über dem Irdischen hochgehoben, all die Altäre und marmornen Hochbauten und die Fülle der Schaustücke trägt. Hier kann man wochenlang schauen und weilen.

104 Links am Torbau eine Gemäldehalle, Pinakothek genannt; auf der Bastion rechts die Marmorkapelle der Nike, keck hingestellt wie eine göttliche Schildwache. Auf freiem Platz dienen junge Mädchen in lieblichem Festschmuck der keuschen Göttin Artemis. Wer zählt alles auf? Ringsum ein Saatfeld von Statuen, Dreifüßen, Becken und skulpierten Steinen, Weihegaben zu Hunderten, vieles mit Beischrift, und alles redet vom Göttlichen. Die Sterblichen, die da im Porträt auf Postamenten stehen, sind dadurch den Unsterblichen gleichgestellt. Von weither grüßt der seine Zierbau des Erechtheum mit seinen Karyatiden; über allem ragt majestätisch und wundervoll massiv das Jungfrauenhaus der Stadtgöttin, der Parthenon. Dieser Marmor schlägt alles. An den glatten Steilflächen und Kanellierungen weidet sich glitzernd das Sonnenlicht und fließt daran triefend hernieder; die schweren Säulen balancieren das Riesendach wie einen zeltartigen Baldachin in erhabener Ruhe. Es bildete sich schon früh der Beruf des Fremdenführers, des Cicerone aus, der für alles Namen, Zweck und Ursprung hersagte; ja, es wurde ein Studium daraus, wovon wir ein Beispiel noch im Wortlaut erhalten haben. Es wäre zu viel, den Inhalt hier zu wiederholen.

Dem Staat aber konnte nicht entgehen, daß die Unzahl der Weihegeschenke aus Edelmetall, die zumeist von Privaten stammten, einen enormen Geldwert von Tausenden von Goldtalenten repräsentierten. Es war totes Kapital. In den Zeiten der großen Finanznöte Athens hat sich der Staat wirklich gelegentlich, nachdem der goldene Mantel der Athene des Phidias längst eingeschmolzen war, zu gleichem Zweck auch dieser Kostbarkeiten bemächtigt. Auch sonst aber hatten sich in den bedeutenderen Gotteshäusern Griechenlands allmählich in bar große Vermögen angesammelt, so daß sie Zentralstellen für den Geldmarkt wurden, Darlehen an Staaten wie an Private gaben (zu etwa 10%) und so als Tempelbanken unsren Staatsbanken entsprachen. Auch da nahm der 105 bedrängte Staat also oft große Summen auf, die er hernach zurückzuzahlen nicht in der Lage war.Vgl. G. Billeter, Geschichte des Zinsfußes S. 10; E. Speck, Handelsgeschichte des Altertums II S. 383.

Aber zurück zur Akropolis. Auch der Mann aus Syrakus ist nun doch, nachdem er alles besichtigt, voll Bewunderung und erklärt sich ehrlich für überwunden. Aber er braucht wenig Worte. Was sollte er auch weiter sagen? Für ästhetische Würdigungen fehlten dem Laien damals noch alle Vorkenntnisse. Es galt damals noch das l'art pour l'art. Nur die Künstler wußten um die Gründe für den Effekt, den sie erzielten; aber sie schwiegen; sie riefen ihr »Programm« noch nicht in die Welt hinaus, und kein »Kunstwart« suchte das Publikum zu bearbeiten und ihm sein Urteil zu diktieren. Man schwieg.Genaueres über das Kunsturteil bei den Alten s. unten.

Die Bewunderung des fremden Mannes aber steigert sich noch; denn in der Liederhalle, dem Odeon des Perikles, dem ersten Odeon der Welt, bekommt er auch noch ein Konzert von Chor und Solisten zu hören, hört auch noch im offenen Theater einen der berühmten Festredner, der da von der leeren Bühne herab einen Lehrvortrag über Freundschaft oder ein verwandtes Thema in modernster Rhetorik hält. Im Theater ist die Akustik ausgezeichnet; ebenso gewiß auch im Odeon, einem Rundbau aus Holz in Theatergröße, aber nicht offen; ein zeltartiges Dach überdeckte den Raum. Schließlich aber schüttelt der skeptische Syrakuser doch das Haupt und spricht: »Das veilchenbekränzte Athen? Athen die Krone von Hellas? Euer Volk hört solche Lobpreisung gern und ist selig, wenn man so redet.Vgl. Aristoph. Ach. 635 ff. Aber Athen ist doch nur eine Hetäre, mit der man gern verkehrt, die aber niemand zur Frau nehmen möchte.« Dies Endurteil ist historisch; wir haben es aus dem Munde des Isokrates.Isokrates bei Aelian, Var. hist. XII 52.

* * *

Endlich begiebt sich Sophron, von dem wir handeln, auf die Handelsreise und geht zunächst mit dem Gastfreund nach 106 Syrakus. Möge Poseidon, der Meeresgott, ihm sichere Fahrt gewähren. Die Mutter und die Schwestern sind, wie sich gebührt, in Tränen; der Vater gibt dem Sohne Empfehlungsbriefe an weitere Gastfreunde in Tarent und anderen Plätzen mit, so daß er in keinen Gasthäusern zu nächtigen braucht. Das Gasthauswesen stand auf niederer Stufe, und man kam da leicht in üble Gesellschaft.

Die Gepäckstücke sind sorglich verschnürt und auch versiegelt. Man siegelte mit SiegelerdeDie Siegelerde heißt cretula, ῥύπος. Bei Homer ist das Siegeln noch unbekannt, erst später dem Orient abgelernt. und ging damit verschwenderisch um; der Siegelring mit Gemme war für jeden Menschen unentbehrlich. Schon geht der Anker hoch – das Schiff hat noch einen zweiten Anker in Reserve –;S. Stobäus περὶ ἀρετῆς 104. die Ruder greifen aus; der Schiffskörper dreht sich schon; das weiße Segel geht am Mast schon hoch. Im belebten Hafen muß der Steuermann sich vorsehen, und das Schiff bewegt sich zunächst nur langsam. Der Einmaster, den wir voraussetzen, gehört zu den stärkeren Handelsschiffen jener Zeit, die schon ein vollständiges Verdeck hatten, das gegen Regen und Unwetter Schutz bot. Stühle und Bänke gab es freilich nicht, und der Passagier legte sich bescheiden, um zu ruhen, auf die Planken. Die Tragfähigkeit solches Schiffs betrug nur etwa 260 Tons. Seine Form glich nicht ganz den unsren, da der Bug sowohl hinten wie vorn phantastisch hochgeschwungen war; aber es war stark genug, um auch auf hoher See die Fahrt zu wagen. Viele Schiffe liefen in gleicher Richtung, und man konnte auch ohne Kompaß den Kurs nicht leicht verfehlen. Kommt Sturm, so gießt man Öl auf die Wellen.S. Becker, Charikles² 1 S. 221.

Wir aber begleiten den Reisenden nicht auf seiner Fahrt. Warenkenntnis soll er erwerben und Menschenkenntnis und die Tricks des Geschäfts. Den Spediteuren, die sich anbieten, ist nicht zu trauen; es ist am sichersten, wo es sich um Transporte handelt, auf eigenem Schiff und mit eigener Mannschaft zu verfrachten. Vor allem gilt es das Geldwesen zu lernen.

107 Man führt wenig Bargeld mit sich, zahlt auch nicht von Hand zu Hand in bar, sondern gibt schriftlich Zahlungsorder an einen der auswärtigen Bankiers, bei dem man Summen gebucht stehen hat. »Trapezit« heißt der Geldhändler nach dem Tisch (Trapez), hinter dem er steht (wie der Bankier nach der Bank heißt, die bei uns den Sitz des Geldhändlers bedeutet). Die Geschäftsleute legten bei ihm ihre Gelder in Depot und konnten so Auftrag geben, auch an Dritte zu zahlen. Es war Girogeschäft. Auch zu Haus muß also jeder Geschäftsmann im Kleinen und Großen Buch führen. Uns wird geschildert, wie plötzlich Forderungen kommen; es ist noch Nacht, aber der Schlaf ist aus, und der Betroffene entzündet die Kerze, um im Kontobuch gleich nachzusehen, wieviel Geld er auswärts stehen hat.Aristoph. Nub. 19.

Der Trapezit aber erhält so die Geldmittel in die Hand, um seinerseits damit zu spekulieren; vor allem gibt er Darlehen zu einem Zins von durchschnittlich 12%. Der Zinsfuß, den er forderte, überstieg den Zins, den er an den Einleger zu zahlen hatte, gewiß oft bei weitem.

Nach zwei Jahren ist Sophron glücklich wieder auf der Heimfahrt. Er hat mit dem Vater fleißig korrespondiert, auf verschließbaren Wachstafeln oder auf Papier mit Siegel. Auch Geheimschrift kannte man schon. Er hat u. a. auch Byzanz, den wichtigen Handelsplatz, gesehen, eine dorische Freistadt günstigster handelspolitischer Lage, um deren Besitz so viele Kriege geführt worden sind. Athen erhob in der Zeit seiner Seeherrschaft in den Dardanellen einen Zoll von jedem Transportschiff, das aus dem Schwarzen Meer kam. Auch in Korinth hatte der junge Mann noch Station gemacht, das als besonders gefährlich galt für die Sittenreinheit der Jünglinge. Aber es war interessant, dort den Transitverkehr zu sehen, da Korinth einen Doppelhafen hatte an beiden Seiten der Landenge und so auf das bequemste die Waren aus dem Orient nach Italien und weiter überführen konnte.

Wie Sophron im Piräus den Fuß an Land setzt, richtet 108 er laut an den Gott Poseidon sein Dankgebet, und die Eltern sind glücklich; auch weiß er schon, was die Eltern planen. Er soll heiraten, natürlich nicht unter seinem Stande, d. h. ein Mädchen aus ebenbürtig geldkräftigem Hause. Daß er die Braut noch nicht kennt, schadet nichts: die Mutter wird für ihn nichts Unappetitliches wählen; und den Göttern Dank! das Mädchen paßt ihm wirklich. Man sagte, trivial genug: »sie sitzt mir wie ein guter Stiefel.«Plato com.. frg. 129 u. 197.

Um einer übereilten Vertraulichkeit vorzubeugen, folgt auf die Verlobung die Heirat gewöhnlich sofort, oft schon am nächsten Tage. Ein Opfermahl gibt's, bei dem man den Segen der Götter erfleht. Die Braut ist noch sehr jung und weiht jetzt ihr Kinderspielzeug, den Ball und die Puppen mit den Puppenkleidern der Göttin Artemis. Dann besteigt sie schön geschmückt mit Dienerinnen den Wagen; ihre Mutter schreitet mit Wachsfackeln hinterher. So geht der Hochzeitszug durch die Gassen zum Haus der Schwiegereltern, das in Blumengirlanden prangt. Auch der Bräutigam hat sich natürlich schön gemacht. Dort bekommt das junge Weibchen noch etwas Sesamkuchen und einen Quittenapfel, womit man die Fruchtbarkeit garantiert glaubte, zu essen, und die Tür des Brautgemachs schloß sich unter dem Gesange der Freundinnen.

Die Hochzeitsgeschenke laufen aus dem Bekanntenkreis erst in den folgenden Tagen ein, und dann erst gibt es auch den großen Festschmaus, der leider oft wüst genug endete. Eine arge Schilderung liegt uns vor; die ausgelassenen Gäste, auch die Alten, beginnen um die Eßtische zu tanzen; selbst die allerehrwürdigsten Herren, die sich Philosophen nennen, sind so toll, mit den Metallbechern um sich zu werfen, und die junge Frau bekommt das Weinen, aber sie darf nicht vom Fleck. Ein Glück, daß es noch keine Gläser gab. Die ägyptischen Glasfabrikate fanden noch wenig Absatz.Man nannte das Glas damals λίϑος (Herodot II 69; Aristoph. Nub. 766); daneben schon ὑάλινα bei Aristoph. Ach. 73. An dieser Stelle handelt es sich um den Luxus, den die Perser mit Glasgefäßen trieben. Sonst hätte es unbedingt Scherben gegeben.

Und für den Mann, den wir Sophron nennen, beginnt nun in Athen das bürgerliche Leben. Es teilt sich in 109 Privatgeschäft, öffentliche Pflichten und Erholung. Wir setzen an, daß der Vater Reeder ist. Der Sohn wird Teilhaber, um das Geschäft bald allein zu führen. Um weiter auszuholen, arbeitet man auch mit fremdem Kapital, das sich anbietet; denn die Schiffahrt im Fernhandel warf im Glücksfall die höchsten Gewinne ab. Auch das Risiko aber war groß, die Seefahrt ohne Kompaß, ohne Leuchttürme an den Küsten gefährlich. Ein Versicherungswesen gab es nicht. Der Darleiher konnte also in diesem Fall höchste Sicherung bis zu 30% Zinsen auf sein Darlehn fordern, da er auch das Risiko mit tragen mußte.Vgl. G. Billeter, Geschichte des Zinsfußes S. 18 ff., Beloch, Griech. Geschichte II 1, S. 98.

Dabei galt es mit der heimischen Industrie in Fühlung zu bleiben, die auf Absatz nach auswärts rechnete. Industrie heißt Gewerbfleiß; sie wird zur Großindustrie, wenn sie über den Heimbedarf hinaus produziert, mögen die Verhältnisse dabei, mit den heutigen verglichen, auch noch so winzig erscheinen. Man arbeitete ja noch ohne unsre Maschinen. Gleichwohl stammt das Wort »Fabrik« aus dem Altertum; es bedeutet die Massenarbeit der Handwerker oder Techniker. Athen lieferte – mit Absehung von einigen Naturalien – vor allem Töpferwaren und sonstige Dinge des Kunsthandwerks. Neben dem Sensenschmied stand der Waffenschmied.Aristoph. Pax 545 f. Die Handwerker sind aufgezählt in Aristoph. Aves 490 f.: Töpfer, Schmiede, Gerber, Mehlhändler, Bademeister, Schuster, Leierfabrikanten. Wieviel Waffen wurden wohl in den immerwährenden Kriegen verbraucht? Trotzdem beschäftigte eine athenische Waffenfabrik, von der wir zufällig erfahren, nur 32 Leute, eine Möbelfabrik desselben Unternehmers nur 20. Gewiß hat die erstere nur für den Heeresbedarf Athens allein gearbeitet. Viel ausgedehnter war die Waffenfabrikation im benachbarten Böotien. Aufträge von auswärts blieben oft aus; im Grenzkrieg boykottierte der Feind überdies sofort die athenischen Waren.Vgl. z. B. Herodot V 88: in Ägina kauft man keine Topfwaren aus Athen. Trotzdem sammelten sich in vielen Händen große Vermögen an, und das freie Kapital wurde dann in Landbesitz angelegt; man kaufte Landgüter an fernen Küsten und importierte von dort Bauholz und andere Rohprodukte.

110 Aber der Staat drückte mit seinen Forderungen die großen Vermögen schwer. Auch unser Sophron wird das erfahren.

Der periodische Besuch der Volksversammlungen war das Geringste (damit, daß nur bärtige Leute dort zugelassen wurden,Vgl. Aristoph. Equit. 1374. war dem Frauenstimmrecht endgültig vorgebeugt). Lästig wurde das indes nur, wenn man als Prytane den Vorsitz zu führen oder gar als höherer Beamter vor dem Plenum des Volks Rechenschaft von seiner Amtsführung abzulegen hatte. Zeitraubender die Geschworenengerichte, wo sich die Prozesse täglich abspielten und die Redner pro und contra das Recht zu verdrehen suchten. Nur für den gemeinen Mann war es ein Gaudium, dem zuzuhören, den Stimmstein in der Hand, und die vornehmen Herren energisch zu verurteilen. Gottlob gab es da Wasseruhren, deren Wasser langsam abtropfte, und jede Rede mußte schließen, wenn das Gefäß leer war.

Unversehens wird man, wenn man reich ist und Neider hat, in einen Prozeß verwickelt. Staatsanwälte gibt es nicht; eine Missetat kommt nur vor Gericht, wenn ein Privatkläger auftritt. Unser Held wird nun von neidischen Leuten fälschlich verklagt, er habe in seinem Garten vor der Stadt einen Ölbaum umhauen lassen. Darauf stand ungeheuerlicherweise Todesstrafe; denn die Ölbäume, die Bäume der Athene, galten als heilig, da auf der Ölproduktion z. T. der Wohlstand Attikas beruhte. Was tun? Ein Redeschreiber oder Rhetor von Beruf muß helfen; der berühmte Lysias schreibt die Verteidigungsrede »über den Ölbaum«, wo umständlich und in kristallklarer Rede dargelegt wird, wie sinnlos die Anklage. »Ihr Männer von Athen« geht dabei die eindringliche Anrede. Der Angeklagte liest vor den Geschworenen das Manuskript der Rede ab. Er wird freigesprochen und kann die entstandenen Unkosten hoffentlich auf den niederträchtigen Kläger abwälzen; denn Lysias verlangt für sein Elaborat sein Honorar.Des Lysias Rede über den Ölbaum ist uns erhalten.

Alles das war noch erträglich; nahezu unerträglich dagegen 111 die Vermögenssteuer. Sie wurde von den Kapitalisten nicht direkt in Geld erhoben; vielmehr mußte, wer über 500 MedimnenMedimnen – Getreidescheffel. Vermögen besaß, sogenannte Liturgien leisten, also für den Staat ein Kriegsschiff mitsamt der Bemannung ausrüsten, mußte für die großen Theaterspiele an den Festtagen des Dionys den Chor stellen, kleiden und einüben lassen und die kostbaren Kostüme der Tragöden beschaffen u. a. m. Das riß, öfters wiederholt, gewaltig ins Geld. Manche Vermögen wurden durch solche dauernden Anforderungen schließlich aufgerieben.

Aber man hat Ehrgeiz, man ist Patriot, leistet das alles auf das prächtigste, tritt sogar, wenn es neue Beamtenwahlen gibt, als Kandidat auf und wird je nach Begabung zum Heerführer (es gab deren sieben) oder zum Senator, zum Ratsherrn gewählt; auch der Dichter Sophokles war einmal Stratege. Auch das aber schafft nur Lasten; Amtsferien gibt es nicht, auch keine Beamtengehälter wie bei uns, wo nicht nur die Minister auf Reichskosten wie die nun entthronten Fürsten leben, sondern die Volksvertreter im Parlament sogar sich für ihre Abstimmungen mit Diäten bezahlen lassen; und man ist tausend Schikanen ausgesetzt. Wehe, wenn man einen Fehlgriff tut! Das Volk lauert. Kein Wunder also, daß die Herren, die so vieles leisten, im Geheimen reaktionäre Gesinnungen nähren und das demokratische System hassen. Verstand ist stets bei Wenigen nur gewesen: der Satz gilt nicht nur für den polnischen Reichstag, er ist wie für alle Zeiten geschrieben.

* * *

Aber der Ehrgeiz treibt nun auch dazu, ein Haus zu machen, und in der Geselligkeit vergißt man alle Sorgen. Es wird strebsam getafelt, und immerwährende Gastereien waren Zwang. Wer sich wie der reiche Nikias dem entzog, galt als Kauz und bedenklicher Sonderling. Es war fast ausschließlich Männerverkehr; die Hausfrauen mochten für 112 sich selber sorgen. Dabei finden sich Reich und Arm zusammen. Auch der Mann aus kleinen Verhältnissen wird freundlich mit geladen und als ebenbürtig behandelt, wenn die Person von einigem Werte ist.

Beliebt waren die Picknicks – oft im Freien, auch draußen am Meeresstrand –, wo es ungeniert herging, an denen auch Sokrates gern teilnahm und wo jeder seine Zehrung im Korb mitbrachte. Hübsch auch, in das Familienglück hineinzusehen, wie es uns einmal geschildert wird. Es ist Herbst. Mann und Frau sind schon in die Stadtwohnung übergesiedelt; den alten Vater haben sie draußen auf ihrem Landsitz zurückgelassen. Die junge Frau kocht schon die Erbsenschoten, macht schon die Mehlkuchen; auch Feigen soll es geben. Der Diener Manes wird aus dem Rebengarten zum Essen befohlen. Aber auch Braten, Kapaun und Hasen soll es noch geben; die läßt man aus dem Landhaus kommen. »Hoffentlich hat der Marder den Hasen nicht gestohlen!« Endlich wird auch noch ein guter Freund geladen, der aber nicht mit essen, sondern nur hernach mit trinken soll.Aristoph. Pax 1142 ff.

Natürlich geht es bei den Galadiners, wie sie ein Sophron geben muß, viel üppiger her. Ich teile die Speisenfolge nicht mit.Über Gastereien habe ich »Aus dem Leben der Antike« S. 20 ff. gehandelt. Wir haben entsetzlich viel Nachrichten darüber; in den Resten der Lustspiele werden all die Fressalien aufgezählt. Die sizilischen Köche sind angesehene Personen; sie sind Künstler und arbeiten nach Rezeptbüchern. Ein Pfuscher ist, wer den Fisch, er mag noch so groß sein, beim Kochen zerschneidet.

Der Speiseraum füllt sich. Auch der Parasit schleicht sich ein, der, gerne geduldet, um die Tische geht und um Speiseabfälle bettelt, die er in den Sack tut, und dazu seine dummen Späße macht. Vor allem steht es jedem Gast frei, auch seine Freunde mitzubringen, was oft arg mißbraucht wurde. Das Essen kommt heiß vom Ofen, und mit den Fingern muß man es fassen; es gibt daher zimperliche Leute, die nur mit Handschuhen essen;δακτυλήϑρας ἔχων: Athenäus p. 6 D. man verlacht sie. Denn kein Mensch 113 trug sonst dergleichen, oder man denke sich einen Perikles, eine Aspasia in Strümpfen und in Handschuhen! Derselbe Umstand aber brachte es mit sich, daß man keine Suppen aß.

Symposion

von Kampanischem Krater aus Cumae im Neapler Museum (Nr. R. C. 144), um 320 v. Chr. Nach Monumenti Antichi dei Lincei Band 22, Tafel 93.

Ist abgegessen, werden die Speisetische hinausgetragen;Vgl. Plato com. frg. 69. man bekränzt sich mit Hilfe der Diener,Anthol. Pal. V 136 wird die Hilfe des Dieners erwähnt. und der Trunk, das Symposion, beginnt. »Symposion« wird ungenau mit »Gastmahl« übersetzt; es heißt nur das Trinkgelage nach der Mahlzeit. Mancher Gast kommt erst jetzt. Die Weinsorten werden durchprobiert; man rühmt ihre Blume,Hermippos com. frg. 82. aber fürchtet ihre Stärke. Es sind eben Südweine. Nur zum Morgenbrot trinkt man ihn pur, ein Schälchen voll, und taucht sein Brot hinein; er war da gleichsam Kaffeesurrogat. Sonst ist Mischung nötig. Erst kommt frisches Wasser in den Mischkrug; der Wein ist nur Zusatz in dem Verhältnis: 2 Teile Wein auf 5 Teile Wasser. Gern leckte man zwischen dem Trinken etwas Salz oder knusperte gar Salzstangen mit Kümmel.S. Eupolis frg. 8, Ameipsias frg. 4. Betreffs des Salzgenusses vgl. Becker, Charikles² II S. 264.

Dabei geht es nun oft sehr verständig zu. Das Kommersieren mit Rundgesang und sonstigen Scherzen überläßt man der ehelosen Jugend.Einiges Charakteristische über den Hergang bei griechischen Trinkgelagen habe ich in meinem Buch »Horaz' Lieder und römisches Leben« S. 28 f. gegeben. Zu den »sonstigen Scherzen« gehörte vor allem das Kottabosspiel; man schwenkte den Becher und schleuderte den Wein nach einem Ziel, das es zu treffen galt.. Hier gibt es statt dessen die Rundrede; aber ein munterer Geist herrscht stets dabei. Ein Thema wird gestellt, über Erziehungswesen oder über das, was einem das Schönste und Liebste im Leben scheint. Das Profil des Sokrates wird bemängelt; denn Sokrates hat eine aufgestülpte Nase; ein andrer dagegen ist so freundlich, sie schön zu finden; denn das Zweckmäßige sei allemal das Schöne, die erwähnte Nase aber ist zum Riechen gewiß die tauglichste. Inzwischen ist ein Pantomime oder Akrobat mit seinem Personal erschienen.Auch über Akrobaten wäre viel zu sagen. Es führt hier indes zu weit. Unbekannt scheint ein herrlicher bronzener Leuchter zu sein, der sich unter den Bronzen im etruskischen Museum des Vatikan befindet; in Ermangelung des Photographen habe ich mir eine Zeichnung gemacht. Ein Aufbau von 5 Personen; drei Weiber, die auf Kissen stehen, beugen sich weit hintenüber, um mit den Köpfen ein rundes Piedestal zu stützen. auf dem zunächst ein nackter Jüngling steht, der auf seinem Kopf eine zweimannshohe Stange balanciert, die als schlanke Säule geformt ist; auf ihr steht sodann schwindelnd hoch der zweite Jüngling mit Hut, der den l. Arm hochstreckt und eine Schale, in der mutmaßlich eine Lampe stehen sollte, auf der l. Hand hochhebt, während obendrein noch ein Hund an ihm hochspringt. Der untere Jüngling, der die Stange auf dem Kopf trägt, macht anscheinend überdies noch das Kunststück, mit der R. Kottabos zu spielen, während er über der l. Schulter einen leeren Weinschlauch trägt. Es verlohnte, diese seltene und so anschauliche Darstellung weiter bekannt zu machen.. Er führt hübsche Kunststücke vor, zum Schluß eine hinreißende Liebesszene in stummer Mimik, wie Gott Dionys die verlassene Ariadne findet. Da erfaßt alle Gäste die Sehnsucht, und sie eilen nach Haus zu ihren Frauen.

So geht das Leben hin. Sophron hat Spekulationsgeist, ist Plusmacher; denn wo Geld ist, dahin geht das Geld. Der Gegensatz zwischen reich und arm steigerte sich arg; die 114 großen Kapitalien sammelten sich in wenigen Händen. – Er ist auch längst Hausvater geworden, und er altert. Aber es ist kein Leben in Frieden; denn die Kriegspsychose herrscht, und Athen liegt nur zu oft mit Sparta, mit Theben im erbitterten Kampf um seine Geltung. Er muß als Stratege hinaus, sein Kampfschiff im Seegefecht selber führen, eine verantwortliche Sache. Fallen im Seegefecht Leute von seiner Mannschaft ins Meer, muß er sie retten; der Tod in der See ist verwünscht, weil die Bestattung unmöglich, und das Volk fordert hernach vom Strategen Rechenschaft.

Auf ihn selbst aber lauert der Tod. Leicht verwundet, aber fieberkrank kommt er ans Land zurück. Häusliche Pflege ist ausgeschlossen, und man legt ihn in eins der Krankenhäuser, die am Hafen im Piräus unter ärztlicher Leitung stehen.

Seine weiblichen Angehörigen hätten es wohl anders gewünscht. Denn sie sind wundergläubig. In dem Tempel des Äskulap gab es Wunderkuren in Fülle, just so wie heute in Lourdes in Frankreich; berühmt dafür Epidaurus, der Wallfahrtsort der Kranken. Äskulap (griechisch Asklepios)wurde zu ihrem Schutzheiligen. Er wandelte einst als Mensch auf Erden, machte die Kranken genesen, wurde zum Gott erhoben, und man nannte ihn den Heilenden, den Heiland (Sotér). Epidaurus lag freilich fern; aber es hatte eine Filiale in Athen.

Die Wunderkuren geschahen mit Hilfe des Tempelschlafes (Inkubation). Ein Lustspiel des Aristophanes hat das Verfahren in köstlicher Satire auf öffentlicher Bühne verhöhnt. Man liegt da im Stockdunkeln in nervöser Spannung, und ein Trancezustand entsteht. Das Okkulte oder fremdartig Geheimnisvolle wirkt magisch; eine selige Verblödung ist das Ziel. Ein Licht flammt auf; der bärtige Gott selbst erscheint (vom Priester gemimt) und wandelt auf weichen Sohlen unhörbar durch den Tempel und redet mit milder Stimme: »werde gesund«, indem er das kranke Glied leise mit der Hand bestreicht, auch Salbe darauf tut. Dann schnalzt er mit den Fingern; die zwei Tempelschlangen gleiten heran 115 (es sind die Schlangen, die sich heute noch in unseren Apotheken um den Äskulapstab winden) und belecken züngelnd die schlimme Stelle, und der Blinde wird sehend, der Lahme geht und wirft die Krücken weg. Inzwischen hat das Tempelpersonal den Kuchen, den der Kranke als Dank im voraus für den Gott auf den Opfertisch gelegt hat, aufgegessen. Zahlreiche inschriftliche Heilungsberichte, die voll Dank die Wunderkuren bezeugen, sind uns durch die Ausgrabungen in Epidaurus aus dem Tempelbezirk erhalten. Nur freilich fehlende Gliedmaßen kann der Gott nicht ersetzen; sie wachsen nicht neu, und in solchem Fall muß die Kunst der geschulten Ärzte helfen.

Allerdings war der Betrieb der inneren Medizin, trotzdem Hippokrates sie wissenschaftlich zu begründen begann, immer noch arg im Rückstand. Nur die Sektion wirkt aufklärend; aber man sezierte nicht.Merkwürdig ist deshalb, daß man das Herz des Aristomenes nach einem Tode untersuchte: Herodot III 58. Solches ärztliche Genie wie der Demokedes, dessen Ruhm sich aus Süditalien bis an den Hof des Perserkönigs verbreitete,S. Herodot III 121 f. war ohne Frage eine Seltenheit, und die übelsten Reden gingen um. Der Ruf: »nur der Arzt darf ungestraft töten« tönt uns aus jenen Zeiten grollend entgegen.Plinius nat. hist. 29, 18. Das war die Volksstimme. Gleichwohl suchte man ein rationelles Verfahren methodisch zu begründen, wie schon die Ärzte bei Homer, der von Wunderkuren nichts weiß, und es gab jetzt sogar staatlich konzessionierte Ärzte.Vgl. z. B. das δημοσιεύων bei Aristoph. Ach. 1029. Vorsicht wurde die Parole, und man ließ die Natur des Kranken möglichst sich selber helfen. Die Klinik (Iatreion), deren Inhaber solcher Arzt, ist mit Sorgfalt eingerichtet: die Betten weich und elastisch; das Bad fehlt nicht, Schröpfköpfe, Klystierspritzen, Katheter, Becken und Wannen. Der Chef, der vornehm und wohlgepflegt auftritt, ist von Gehilfen und Schülern, die Assistenz leisten, umgeben.

Nur zu oft wurde, wo die Natur sich nicht half, mit Schneiden und Brennen chirurgisch eingegriffen, und der hippokratische Satz galt, den unser Dichter Schiller, als er noch Medizin studierte, als Motto vor seine »Räuber« setzte: 116 Si medicamenta non sanant, ferrum sanat, si ferrum non sanat, ignis sanat.

So wird denn auch dem Patienten, von dem ich handle, der eiternde Fuß amputiert. Man hat sogar vor, ihm einen künstlichen Fuß aus Holz anzusetzen; man verstand sich darauf.Solche Prothesen erwähnt schon Herodot IX 37. Man kannte auch schon Anästhesie bei Operationen mittels Alraun oder Mandragoras. Heut nennt man das Prothese. Aber er stirbt zuvor am Wundfieber, und es bleibt nur noch die Bestattung und Totenklage.

*

Der Leichnam wird mit Parfüms gesalbt oder besprengt und im Vorbau des Wohnhauses auf der Bahre ausgestellt. Die Augen hat man ihm zugedrückt: so liegt er flach ausgestreckt, einen frischen Kranz um das Haupt, offen da; ganz ebenso wird in Athen noch heute die Leiche mit dem Kranz im Haar in der Metropoliskirche offen ausgestellt. Ein Sargdeckel fehlt,Vgl. meine »Griechischen Erinnerungen« S. 130 f. und die Totenklage der Angehörigen, die sich das Haar geschoren haben, erfolgt zur Flöte; ein Berufssänger muß dabei helfen. Auf derselben Bahre trägt man den Toten vor das Stadttor zu einem der Friedhöfe hinaus, deren es viele gab. Solche Grabstätte liegt heute noch offen.S. meine »Griechischen Erinnerungen« S. 117 f.

Vollständige Verbrennung oder Einäscherung geschah nur in Ausnahmefällen; zumeist wurde die Leiche in der sargartigen Lade gebettet und beigesetzt, bei den Vornehmen im Erbbegräbnis. Der Grabstein wird entworfen, sinnreich und schön; der Steinhauer liefert ihn in Marmor. An den Grabstein des Vaters hängen die Söhne einen grünen Kranz von Eppich oder Petersilie (Selinon). Daher sagte man ominös von dem, der sterbenskrank ist: »er braucht Petersilie«.σέλινον; vgl. Plutarch Timol. 26. Aber auch das Wort galt: »Unglücklich der Vater, der seinen Sohn begräbt; wohl den Eltern, die ihr Sohn bestattet!«Herodot I 87.

In die Grube aber hat man nach altheidnischem Brauch allerlei schöne Dinge gelegt, die des Gestorbenen Seele im Nachleben erfreuen können: Gewänder, in denen er als Geist 117 umgehen kann, Salbflaschen zur Selbstpflege und sonstige Gefäße, auch hübsche bildliche Figuren, sogar auch ein Buch für den denkenden Geist.Vgl. z. B. Jahrbuch des arch. Instit. XXIII (1908) S. 123 f. Daß es einen Leichenschmaus (mit Opfer) gab, versteht sich; und man begeht so auch hernach getreu den Gedenktag des Todes; dabei werden Speisen auf das Grab gestellt oder eingegraben,τὸ τῶν νεκρῶν ἄριστον, Schol. Aristoph. Lysistr. 612. unter zärtlichen Worten Wein auf die Stätte ausgegossen. Der Tote wacht, und ihm ist der Guß willkommen.

Opfernder Römer

Marmorstatue aus Griechenland im Vatikanischen Museum zu Rom (Helbig, Führer. 3. Aufl. 323), gegen 100 n. Chr. Nach Brunn-Bruckmann, Denkmäler 169.

Daher nun aber die unzähligen Terrakotten und Vasen mit Bildschmuck, die heut unsre Altertumsmuseen füllen: die Terrakottafiguren zierlich, voll Grazie und so lebendig in Farbentönen, die Vasen verschiedenster Formen mit ihrer sprühenden Bilderfülle, an der sich das Auge weidet. In Tausenden von Reproduktionen werden sie heut unsrem Publikum zugänglich gemacht, das da lernen will, wie in der Zeichnung bei einfachsten Hilfsmitteln Wahrheit des Ausdrucks und feinste Formgebung sich verbinden. Das antike Menschentum bildete sich ab in diesen Schildereien.

Diese Sachen aber sind aus Gräbern gehoben. Ich wüßte nicht, daß der antike Mensch sich jene Terrakotten in den Stuben aufgestellt, vor allem nicht, daß er jene bemalten Vasen je im wirklichen Leben in Gebrauch genommen hätte.Auch A. Furtwängler bestreitet (Einleitung zu A. Genick, »Griechische Keramik«, 1883, S. 4) die Benutzung dieser Grabgefäße im täglichen Leben, fügt aber doch hinzu: »nur bei festlichen Gelegenheiten scheint man solche Gefäße benutzt zu haben«. Für das letztere fehlt ein Beweis. Der künstlerische Schmuck der Bemalung auf den so zerbrechlichen Tongefäßen war zu kostbar, um sie in wirklichen Gebrauch zu nehmen. So sind denn m. W. solche Vasen in keinen aufgedeckten Häusern des Altertums, weder in Pompeji noch sonstwo gefunden worden. Hinreichend beweisend scheint mir überdies, daß Athenäus in seinem großen Katalog von Trinkgefäßen im Buch XI, der alle ihre Eigenschaften bespricht und dabei Zeugnisse aus den verschiedensten älteren Autoren bringt, von ihnen nichts weiß; nirgends fand er sie erwähnt. Sie waren also gar nicht im Gebrauch. Dagegen wird dort der Bildschmuck des sagenhaften Bechers des Nestor doch auf das ausführlichste besprochen (p. 488 D ff.). Die Pelike war im Gebrauch des Volkes nicht aus Ton, sondern aus Holz (Pollux X 67), ebenso der σκύφος (Athenäus p. 498 E.). Auch keramische Gefäße sind bei Athenäus natürlich wiederholt erwähnt (aber kein Bildschmuck), vor allem aber Gefäße aus Metall. – Für die Formgebung waren da hölzerne gewiß das erste Modell; die κύλικες aus Terebinthenholz konnte man von den keramischen des sog. Therikles kaum unterscheiden (s. Theophrast hist. plant. V 3, 2; Athen. p. 470 F; vgl. die ὑπόξυλα bei Athen. p. 472 C.). Die sog. γραμματικὰ ἐκώματα aber bedeuten nur Becher mit Schrift (vgl. Aristophan. frg. 623; Alexis frg. 397); der Trinker selbst schreibt beim Gelage auf die Gefäße (Athen. p. 460 F), und zwar geschieht dies auch auf Metall (ib. p. 466 E u. 489 C). Wenn Trinkgefäße bewundert werden, sind sie regelmäßig aus Metall; vgl. z. B. die χαλώκματα bei Aristoph. Vesp. 1214; Metallschalen mit Goldschmuck aus Etrurien bei Pherekrates fr. 85 usf. – Nur von bäurischen Holzgefäßen (κισσύβιον und σκύφος) hören wir endlich, daß man sie mit Schmuckwerk von Ranken und Bildszenen wirklich ornamentierte und in Gebrauch nahm (Theokrit I 27 ff. u. I 143). Hiernach sind die zerbrechlichen Tongefäße der Gräberfunde mit ihrem Bildschmuck die Nachahmung gewesen. Die Toten haben leichte Hände und können sich mit dem Zerbrechlichen, wenn es nur schön ist, begnügen. Sie wurden von den bescheidenen Künstlern auf Vorrat hergestellt und für den Totenkultus verhandelt. Die hohe Kunst der Griechen hat sich in ihrem schier unermeßlichen Reichtum im Dienst der Götter und der Toten entwickelt. Das »schmücke dein Heim« war in den Zeiten, von denen ich handle, noch nicht bekannt.

So endlich auch die Grabsteine, von denen ich sprach. Man begnügte sich nicht mit der einfachen Rundsäule, auf der gespenstisch ein Weib in Vogelgestalt, die todbringende Sirene, hockt, die die Totenklage symbolisch verewigt. Schöner sind die breitgestalteten Pfeiler, die Raum für ein Relief geben; und da wird nun im Bild der Verstorbene selbst lebend gezeigt. Man will nicht das Sterben sehen, nicht den 118 Höllenhund oder das Totengericht. In Einzelfigur oder, beweglicher noch, umgeben von einigen seiner Nächsten steht er oder sitzt er, den Fuß auf dem Schemel, wie er es einst getan, und nur eine Handreichung drückt hie und da mit stiller Andeutung den Abschied aus, der den Abschied für immer bedeutet. Dabei wird bei den Frauenbildern auf Jugendlichkeit gehalten. Greisinnen sieht man da nie. Oder wir sehen ein Familienessen, ein Gedenkmahl, bei dem der Verstorbene heroïsiert, als lebte er auf, selbst als Gast oder als Wirt erscheint. So steht siegreich das Leben über dem Tode und greift uns ans Herz. Dazu kommen nun noch die Epitaphien, die Grabschriften, oft in dichterischer Form. Wie arm sind dagegen unsre deutschen Friedhöfe!Vgl. Humanist. Gymnasium 1927 S. 141 f.

Der Grieche will schauen. Er ist ein optischer Mensch. Ausdrücklich und hymnenhaft wird uns der Wert des Auges gepriesen;Heraklit frg. 101a (Diels); danach Plato und Aristoteles. der des Ohres nicht ebenso. Die Totenklage verhallt und kann nicht trösten; das Bildwerk tröstet, denn es bleibt, wie auch die Inschrift, die das Wort dauernd festhält.

Und das gilt wohl überhaupt von der antiken Musik. Ihr Betrieb begleitete ungefähr alle Lebenslagen, und uns wird gesagt: sie wirkte erziehend als Leierspiel oder als Gesang zur Leier; sie wirkte orgiastisch, rauschartig erregend zur asiatischen Flöte. Vor allem waren es dabei die stoßenden Rhythmen, die die Erregung steigerten. Aber diese Musik war ohne alle Polyphonie; für das deutsche Ohr war sie kahl, ob auch hundert Instrumente den Ton verstärkten. Es fehlte die Tiefe, die Meerestiefe unsres polyphonen Satzes, in die die Seele des andächtigen Hörers niederzutauchen und zu versinken glaubt und auf der das eigentlich Melodische nur wie ein farbig wechselnder Glanz sich wiegt. Nicht einmal in der Terz und Sexte wußte man die Unterstimme zu führen, wie es auf dem Dorf doch schon unsere ungeschulten Mädchen und Burschen können. So erklärt sich, daß überhaupt in der Lyrik der Griechen auf den ausgearbeiteten Text, der oft im Wortschmuck strahlt und alle Tiefen der Seele 119 aufrührt, alles ankommt; die Gesangsstimme gab immer nur solche Töne an, in denen der Text sich möglichst deutlich rezitieren ließ. Von Beseligung, Erlösung durch die Musik als solche redet daher meines Wissens die Antike nie. Dabei will ich hier von dem üblen Umstand gar nicht erst handeln, daß im Altertum ungleich viel mehr unmusikalische Leute musizierten als bei uns.Wenn man bedenkt, daß Musikunterricht für alle Buben Zwang war, so kann man schon daraus die nötige Folgerung ziehen. Dazu nehme man, daß in Sparta das Amt des Flötenbläsers in einer bestimmten Familie erblich war, als ob alle Nachkommen ein gutes Gehör hätten haben müssen (Herodot VI 60).

Die Grabestrauer der Antike ist Plastik, die unsre der Trost in Tönen, sei es auch nur ein Largo von Händel. An ein unvergängliches Weiterleben der Seele glaubte auch der Grieche, schließlich auch an ein Elysium der Seligen; aber sein Wesen wurzelte ganz nur im Diesseits, und er hätte nie ein »Der Tod ist verschlungen in den Sieg« anstimmen können.