|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine Menge Leichen von den in der Tiber Ertrunkenen war während der Nacht an's Ufer geschwemmt worden, unter ihnen auch die des Maxentius. Einige Soldaten aus dem Lager Constantin's fanden sie in der Frühe und zogen sie völlig an's Land.

Eine Menge Leichen von den in der Tiber Ertrunkenen war während der Nacht an's Ufer geschwemmt worden, unter ihnen auch die des Maxentius. Einige Soldaten aus dem Lager Constantin's fanden sie in der Frühe und zogen sie völlig an's Land.

Noch war der Todte mit den kaiserlichen Gewändern bekleidet; allein dieselben waren vom Morast ganz beschmutzt. Das Gesicht war gräßlich entstellt; Wuth und Verzweiflung und das letzte Ringen des Todeskampfes starrten aus den wilden Zügen; Haare und Bart waren voll Schlamm, – ein grausiger Anblick. Die Soldaten beeilten sich, die Leiche des Schmuckes von Gold und kostbaren Edelsteinen zu berauben und ihn unter sich zu vertheilen. Alsdann hieben sie dem Todten den Kopf ab, steckten ihn auf eine Lanze und trugen ihn jubelnd in das Lager; hatten sie den Tyrannen nicht lebendig in ihre Gewalt bekommen können, so sollte wenigstens sein Kopf im Triumphe aufgeführt werden. Oberhalb des Lagers auf einer der Anhöhen pflanzten sie die Lanze auf, die grausige Trophäe auf ihrer Spitze.

Mit den Soldaten theilte das römische Gesindel das Strandrecht an den Leichen, welche der Fluß an's Land geschwemmt hatte, und die Beraubung wurde auf das gründlichste vollzogen. Nur bei Einem Todten war sie weniger vollständig; es war die Leiche eines jungen Mannes, welche an einer flachen Stelle des Ufers zwischen hohem Schilfe lag. Denn ein Weib hatte mit der Wuth einer Furie die Plünderer vertrieben und hielt jetzt in der Nähe Wache; und wenn Leute der Stelle nahe kamen, fuhr es auf und schrie:

»Stille, stille, der Kaiser schläft dort! Wißt ihr nicht, daß mein Sohn den Constantin im Zweikampf besiegt hat? Zu Mittag wird der Imperator Sabinus seinen Einzug in Rom halten.«

Während Sabina, die wahnsinnig gewordene, mit aufgelöstem Haare und stierem Blick, die Kleider mit Schlamm beschmutzt, die Todtenwache bei ihrem Sohne hielt, harrte

Heraclius im Vorzimmer des Kaisers auf den Augenblick, wo er vor dem neuen Herrscher erscheinen sollte. Heraclius hatte seit gestern Nachmittag Stunden furchtbarster Aufregung durchlebt. Der Schwarm von Spionen und Berichterstattern, über die er sonst verfügte, war ihm untreu geworden, sobald der Tod des Maxentius bekannt wurde; wie bitter empfand er es, daß von dem sinkenden Schiffe seines Glückes sich Alle bei Zeiten zu retten suchten! Die Ungewißheit über das Schicksal des Sabinus, die an Verzweiflung grenzende Angst seiner Gattin um ihren Sohn, die Besorgniß und Furcht wegen seines eigenen Looses, zumal wenn er an seine Vergangenheit dachte, bereiteten ihm die entsetzlichsten Stunden. Beim Einbruch der Nacht hatte er heimlich aus der Stadt entfliehen wollen; allein sein Weib hatte seine Absicht erkannt und ihn mit Gewalt zurück gehalten. In der Frühe war durch einen Sklaven die Mittheilung gekommen, der Sohn liege ertrunken am Ufer der Tiber; Sabina war darüber vor Schmerz wahnsinnig geworden, und um das Unglück voll zu machen, hatte sie einen unbewachten Augenblick benutzt, das Haus zu verlassen. Heraclius war zu sehr außer sich, als daß er nur daran gedacht hätte, nach ihr auszuschicken; die Frage um das eigene Schicksal nahm alle seine Gedanken in Anspruch. Was blieb ihm übrig, als die Wahl, sich das Leben zu nehmen, oder seinen geplanten Versuch zu machen, die Gunst Constantin's zu gewinnen? Aber er wollte nicht sterben; mit Entsetzen dachte er an das Gericht und die Ewigkeit, an die er jetzt wieder glaubte, glauben mußte, und so raffte er sich denn auf und ging zum Kaiser.

Vor Allem kam es darauf an, die Gunst des Herrschers zu gewinnen, bevor dieser etwas Nachtheiliges über ihn erfuhr, und so war er der erste, welcher sich im Vorzimmer zum Morgengruß des Kaisers einfand. Während der Zeit, welche er warten mußte, vermochte er sich einigermaßen zu sammeln, und als er endlich vorgelassen wurde, gab die entscheidende Bedeutung des Augenblickes ihm seine ganze Klugheit und Ueberlegung zurück.

Indem er vor Constantin auf ein Knie sank und ehrfurchtsvoll dessen Hand küßte, begann er:

»Das Amt, welches ich unter dem Usurpator bekleidete, könnte in den Augen deiner Göttlichkeit gegen mich sprechen, wenn ich dir nicht die Beweise vorzulegen im Stande wäre, wie ich während der Zeit, wo ich gezwungen dem Tyrannen diente, doch stets im Herzen deiner Göttlichkeit ergeben gewesen bin. Dies wird mir bei deiner Milde und Gnade Verzeihung erwirken, wenn ich Befehle auszuführen genöthigt war, die ich im Gewissen verurtheilte. Fern von jener Ruchlosigkeit, welche dir Treue heuchelt und im Geheimen mit dem Feinde conspiriert, habe ich vielmehr die Verrätherei unschädlich zu machen gewußt, – indem ich diese Briefe nicht an den Tyrannen gelangen ließ.«

Damit legte er die Schreiben des Oberpriesters Gordianus an Rufus dem Kaiser vor.

Constantin's Stirne zog sich in düstere Falten, als er die Briefe las, an deren Echtheit er nicht zweifeln konnte. Der Mann, der ihm im Namen der Götter den Sieg versprochen, hatte heimlich dem Feinde die Hand gereicht, ihm diesen Sieg zu entreißen!

Der Verrath lag klar zu Tage, und Gordianus hatte den schmählichsten Tod verdient.

Allein welche Wirkung mußte es auf alle Anhänger der Götter in der Stadt und beim Heere haben, wenn der neue Kaiser zum Antritt seiner Regierung den ersten Priester des Mithras in Rom hinrichten ließ? –

In soferne war die Enthüllung dem Constantin weit weniger willkommen, als Heraclius vorausgesetzt hatte.

»Es ist ein kleiner Dienst, welchen ich deiner Göttlichkeit leisten konnte,« setzte dieser hinzu; »allein ich hoffe, dir meine Ergebenheit noch besser zu beweisen. Niemand dürfte die Gesinnungen der einzelnen Ritter und Senatoren besser kennen, als ich, und deine Göttlichkeit wird erstaunen, wie Mancher vom Adel dir feindlich gesinnt ist.«

Constantin verstand die Andeutung des Höflings, aber er verbarg seinen Unmuth.

»Die Regierung einer Stadt, wie Rom,« fuhr Heraclius fort, »ist nicht möglich ohne den Geheimdienst zuverlässiger Spione, und ich darf mich rühmen, die ganze Stadt wie mit einem Spinnengewebe umsponnen zu haben, dessen Radien sämmtlich im Mittelpunkte der geheimen kaiserlichen Kanzlei zusammenlaufen. Jede Aeußerung, sei sie selbst im Schooße der Familie und im engsten Freundeskreis gethan, gelangt so an das Ohr deiner Göttlichkeit.«

Die Zumuthung, das schmachvolle Spioniersystem des Maxentius zu adoptieren, das so viele edle Männer und Frauen in Verbannung, Armuth und Tod gebracht hatte, empörte den Kaiser. Er gedachte der Mittheilungen, welche ihm Candidus bei der Schilderung der Leiden des Rufinus und seiner Tochter über den Heraclius gemacht hatte: wie vollkommen paßten dazu dessen eigene Aeußerungen!

»Da du so genau über Alles unterrichtet bist,« sprach Constantin, und faßte den Höfling scharf in's Auge, »so wirst du mir sicherlich das Genaueste über das Schicksal des von Maxentius abgesetzten Stadtpräfekten, meines Jugendfreundes Rufinus, mittheilen können.«

Heraclius erbleichte; allein er faßte sich schnell und sprach:

»Ein Opfer der Grausamkeit des Tyrannen, ist er als Baugefangener vor Elend umgekommen; seine Tochter hat ihn an der appischen Straße begraben. Selten ist ein edlerer Mensch,« wagte Heraclius hinzuzusetzen, »durch ruchlosere Mittel vernichtet worden.«

Constantin vermochte sich bei diesen letzten Worten kaum mehr zu beherrschen.

»Maxentius hatte allerdings den Schein für sich, ihn mit Grund zu verfolgen,« bemerkte er, »da ihm eine Anzahl gefälschter, angeblich von mir an Rufinus geschriebener Briefe vorgelegt wurde. Selbst in den acta diurna stand ein Bericht darüber. – Kannst du mir sagen, wer diese Briefe hat anfertigen lassen? Kannst du mir sagen,« wiederholte Constantin, und seine Augen sprühten Blitze auf den Höfling, »wer der gemeine Grieche gewesen ist, der den Präfekten von Rom in den mamertinischen Kerker geworfen hat, – welcher Preis von seiner Tochter für seine Freilassung gefordert wurde, – wer ihn unter die Baugefangenen verurtheilte und sie als Bettlerin auf die Straße stieß? – Und du wagst es, vor mir zu erscheinen und mir deine ruchlosen Dienste anzubieten? – Nein, Rufinus ist nicht todt; Christus, den du, Elender, verleugnet und verfolgt hast, hat ihn vor deinen Nachstellungen gerettet.«

Heraclius hatte sich dem Kaiser zu Füßen geworfen und bat jammernd und flehend um Gnade, da er nur aus Gehorsam gegen Maxentius gehandelt habe. Allein schon war auf ein von Constantin gegebenes Zeichen der Centurio, welcher im Vorzimmer die Wache hatte, eingetreten.

»Führe diesen Elenden,« befahl Constantin, »in das mamertinische Gefängniß, wo man ihn in das unterste Verließ werfen soll. Ich hoffe, daß sich Keiner in Rom findet, der so, wie er, den Tod verdient hat.«

Auf einen Wink des Centurio erschienen Soldaten und schleppten den Heraclius aus dem kaiserlichen Gemache hinaus.

In den Vorsälen und im Hofe hatte sich unterdessen eine große Anzahl von vornehmen Personen eingefunden dem Herrscher ihren Morgengruß darzubringen; Alle erkannten den Kanzleipräfekten und ahnten, welches Geschick ihm bevorstehe, – Niemand hatte Mitleid mit ihm.

Gerade als die Soldaten ihren Gefangenen die breite Prachttreppe hinunter aus dem Palast führten, stieg Candidus mit seiner Mutter, mit Valeria und dem Bischofe Milziades die Stufen hinauf; Rufinus folgte in einer geschlossenen Sänfte. In dem Gedränge sah nur Candidus den Gefangenen, den er jedoch nicht kannte. Dieser aber erkannte Valeria, und bei ihrem Anblick wurde sein bleiches Gesicht aschgrau. Voll Schrecken starrte er die Jungfrau an, seine Kniee schlotterten, und hätte einer der Soldaten ihn nicht unbarmherzig vorangestoßen, der Verurtheilte wäre zusammengebrochen.

Was war es, das ihn bei Valeria's Anblick so ergriff?

Heraclius hatte sie bisher nur in schwarzen Trauerkleidern, voll Schmerz und Kummer, gesehen; so war sie vor ihm gekniet, als sie um das Leben ihres Vaters flehte; so hatte sie ihm die Hand geküßt, als sie seines Sohnes Gattin zu werden einwilligte, um den Freibrief für Rufinus zu empfangen; so war sie auf dem Forum von ihm mit barschen Worten zurückgewiesen worden, wenn sie ihrem Vater eine Erquickung zu bringen suchte. Da aber das Hofceremoniell Trauerkleider für die Audienzen verbot, so hatte die Jungfrau jetzt ihre schwarze Kleidung mit einem Festgewande vertauscht. Sie trug die Dalmatik, ein helles Seidenkleid von Safranfarbe, über welches vorne von beiden Schultern bis auf die Füße zwei in Gold gestickte rothe Purpurstreifen, das Vorrecht der Damen vornehmen Standes, hinabliefen; das Haupt, dessen Haare, wellenförmig gekräuselt, sich um die edel geformte Stirne legten, war mit einem weißen Schleier umhüllt, der mit Purpurbordüre und Goldfranzen besetzt war; um den Hals hatte sie eine einfache Schnur von Perlen geschlungen. Rosetten in Gold und Perlen gestickt, die sogenannten calliculae, waren an der Schulter und am Saum des Gewandes aufgeheftet. Durch die Erwartung der bevorstehenden Kaiseraudienz war die frühere Blässe ihrer Wangen einem frischen Roth gewichen, und all' das Glück, das der gestrige Tag gebracht hatte, lachte aus Valeria's Zügen. So war das junge Mädchen eine überaus lichte Erscheinung, voll holder Schönheit und Anmuth. Die Menge des Volkes, die auf dem Platze vor der Palasttreppe die Eintretenden musterte, fragte sich flüsternd, wer diese zarte und liebliche Jungfrau sei; die Christen, welche sie zwischen ihrem Bischof Milziades und dem jungen schmucken Krieger erblickten, begrüßten sie als das Bild der aus der Verfolgung glorreich hervorgegangenen Kirche; – was Wunder, wenn sie dem Heraclius, der, niedergeschmettert durch das Urtheil des Kaisers, halb wahnsinnig vor Todesangst, sie plötzlich vor sich sah, wie eine übernatürliche Erscheinung vorkam?

Wenn Valeria's Anblick den Heraclius erschreckte, so war hingegen Candidus, als er in der Frühe in die Wohnung seiner Mutter getreten, um beide zum Kaiser zu geleiten, von der geschehenen Wandlung der Jungfrau auf das Höchste entzückt worden. Er verglich sie bei sich selbst mit einem Edelstein, den die kundige Hand des Goldschmieds aus einem antiken, schwarz gewordenen Schmuck heraushebt und in lauteres Gold faßt; – mit einer dunkeln Felsenquelle, über welche plötzlich die Sonne ihre lichten Strahlen ausgießt, – mit einer Rose, die beim Gruße des Morgens frisch aus der Knospenhülle ausgebrochen ist.

Er selbst erschien heute nicht mehr, wie gestern, staubbedeckt, erschöpft durch die unerhörten Anstrengungen, aufgeregt durch all' die so mächtigen und gewaltigen Eindrücke, sondern in blühender Jugendfrische, in glänzender Uniform, eine kriegerische und doch anmuthige Gestalt. – Valeria wagte kaum, ihren Blick auf ihn zu richten.

Irene trug die stola matronalis, ein bis auf die Füße hinabreichendes Gewand, das Vorrecht älterer Damen von Stande; darüber die weite palla, welche, das Haupt umhüllend, in reichen Falten den Körper umgab. [R1]

Bei der Morgenbegrüßung des Kaisers wurde das Hofceremoniell eingehalten, wie es schon unter den ersten Kaisern gegolten hatte und von Diokletian weiter ausgebildet worden war. In der schweren weißen Toga, dem damaligen Amtskleide, erwartete man im vestibulum des Palastes die Zeit, wo die Audienz beginnen sollte; eine Abtheilung der Hofdienerschaft war geschäftig, die Aufwartenden der Reihenfolge ihres Ranges oder Amtes entsprechend einzuführen.

Es machte auf die Römer einen überaus guten Eindruck, daß Constantin nicht sitzend, sondern stehend die Besuche empfing, auch den seit Diokletian üblichen Handkuß nicht zuließ und eine Höflichkeit an den Tag legte, die gegenüber der rohen Rücksichtslosigkeit eines Maxentius und der vornehm stolzen Verachtung eines Diokletian doppelt gewinnend war.

Rufinus hatte kaum Zeit, die herzliche Begrüßung der Ritter und Senatoren im Vorzimmer zu erwiedern; ohne angemeldet zu werden, wurde er sofort mit den Seinen in den Empfangssaal geführt.

Sobald Constantin Irene an der Seite des Candidus erblickte, ging er der Matrone einige Schritte entgegen und beglückwünschte sie zu einem Sohne, dessen Tapferkeit mit seinem Edelmuth wetteifere.

»Der wüste Lärm der Waffen,« sprach er, »übertönt gar oft die Stimme des Göttlichen in uns, und nur zu leicht legt sich des Panzers Eisen auch um das Herz des Kriegers; der zügellose Mars macht seine Söhne zügellos, und mancher Held im Felde streckt vor dem Feind im eigenen Busen feig die Waffen. Nicht so dein Sohn. Der Krieg gibt dir ihn unverdorben heute zurück, gestählten Sinnes, an Ehren reich; kein Schatten trübt deine stolze Mutterfreude.«

Als der Papst seinen Dank zugleich mit dem Versprechen darbrachte, daß die römische Kirche, und mit ihr alle Brüder, in inbrünstigen Gebeten den Segen des Allerhöchsten auf das kaiserliche Haupt herabflehen würden, entgegnete Constantin:

»Du zahlst irdische Gabe mit himmlischer Münze, und ich nehme sie um so lieber, als ich den Bestand meiner Herrschaft, wie eine segensreiche Regierung einzig von Gottes Hilfe erwarte.«

Den Rufinus begrüßte der Kaiser herzlich, wie einen alten Waffengeführten; in lebhafter Theilnahme gedachte er der Leiden, die er und seine Tochter nur durch christlichen Starkmuth zu ertragen im Stande gewesen seien, und ersuchte ihn, das Amt des Praefectus Urbi wieder übernehmen zu wollen. [R2]

Valeria's liebliche Erscheinung hatte Constantin beim ersten Eintreten überrascht. Bei dem Lobe, mit welchem er über Candidus zu der Mutter gesprochen, war dem Kaiser die strahlende Freude nicht entgangen, in der sich unbewußt das Herz der Jungfrau verrathen hatte. So wandte sich denn Constantin an den Jüngling und sprach, indem er auf die Trophäe mit dem Labarum auf ihrer Spitze hinwies:

»Nach Beendigung des Krieges nehme ich aus deinen Händen, mein tapferer Tribun, das Heerbanner, das ich dir anvertraut hatte. Du hast es mit solchen Ehren getragen, daß ich dir etwas noch Kostbareres anvertrauen will; und du wirst es um so liebevoller bewahren, als es nicht mein Eigenthum ist. Zwar habe ich den jetzigen Eigenthümer noch nicht um seine Einwilligung gefragt; allein ich thue es in diesem Augenblicke: – Rufinus, ich werde für meinen Tribunen Candidus um die Hand deiner Tochter Valeria.«

Die so ganz unerwarteten Worte des Kaisers machten, zumal auf die beiden zunächst Betheiligten, eine unbeschreibliche Wirkung. Candidus fiel dem Kaiser zu Füßen: das war zu viel des süßesten Glückes! Valeria sank an die Brust der neben ihr stehenden Irene.

»Mein Kaiser,« sprach Rufinus, »du erfüllst, was ich selbst stille im Herzen hoffte, und freudig gebe ich dem edelsten deiner Krieger das Kleinod, das der Himmel mir geschenkt hat.«

»Mein süßes Kind,« sprach Irene, indem sie ihre Arme um die Jungfrau schlang, »so schenkt mir der Himmel in dir eine Tochter wieder.«

Constantin hatte Candidus aufgehoben und führte ihn zu Valeria; Rufinus legte die Hand der Jungfrau in die seines Sohnes.

»Kann Etwas besser den Altar ersetzen,« sprach der greise Bischof und wies auf das Labarum hin, »als dieses Zeichen des gebenedeiten Namens? So segne ich denn als Priester Gottes im Namen Christi den heiligen Bund, zu welchem ihr euch heute verlobet, und erflehe euch vom Himmel Gnade und alles Heil. Seid glücklich im Besitz des Preises, den du, Candidus, dir erstritten, du, Valeria, dir erlitten hast! – Möge euer Bund das Symbol der Eintracht sein, welche fortan den Staat mit der Kirche Christi verbinde, da uns der Himmel einen Kaiser geschenkt hat, der das Heil des Reiches nicht in der Verfolgung, sondern in der Beschützung der Kirche findet, und der mit väterlicher Hand die Wunden zu heilen sucht, welche traurige Verblendung und unverdienter Haß ihr geschlagen haben.« –

Noch an demselben Morgen nahm der Papst Besitz vom Palast des Lateran und bestimmte die dortige Hausbasilika, einen großen, auf doppelter Säulenreihe ruhenden Saal, zur Kathedrale des römischen Bischofs. Bis dahin war die Kirche der heil. Pudentiana, der Tochter des Senators Pudens, in dessen Haus der Apostel Petrus die ersten Gläubigen zu versammeln pflegte, die Kathedrale der Päpste gewesen; von jetzt an sollte die Basilika des Lateran »die Mutter und das Haupt aller Kirchen der Stadt und des Erdkreises« sein.

Das Edikt, durch welches den Christen ihre heiligen Stätten zurückgegeben wurden, ward von den Gläubigen mit unbeschreiblichem Danke gegen den Kaiser begrüßt, und die Titelpriester beeilten sich, wieder von ihren Kirchen Besitz zu nehmen. Freilich trat ihnen dort vielfach die grauenvollste Verwüstung und Schändung entgegen. Die altehrwürdige Kirche des heiligen Clemens war in ein Heiligthum des Mithras, die im Hause der Lucina sogar in eilte Menagerie verwandelt worden; andere Kirchen dienten als Magazine, und von der ehemaligen Ausstattung des Innern waren nur jämmerliche Trümmer übrig. Allein mit einer Opferfreudigkeit und Begeisterung, wie sie in der Kirchengeschichte vielleicht nie größer gewesen, gaben die Christen Alles hin, was sie hatten, um das Zerstörte schöner herzustellen, und jeder Tag, wo wieder in einer Kirche der erste Gottesdienst gehalten wurde, war für Alle ein Festtag heiliger Freude. Noch hundert Jahre später klingt in den Versen, mit welchen der Dichter Prudentius jene Tage schildert, der Jubel wieder, mit welchem die römische Kirche damals ihre Befreiung feierte. Die Freude wurde erhöht durch die große Zahl Derjenigen, die, überzeugt von der Wahrheit des Christenthums durch das offenbare Wunder, welches sie im Siege Constantin's vor Augen hatten, den alten Göttern den Rücken kehrten und den Bischof Milziades um Aufnahme in die Kirche baten. Die ersten waren der Tribun Artemius und der Senator Anicius Paulinus mit seinen Kindern. –

Am Tage nach der Verlobung des Candidus mit Valeria sah man eine Gesellschaft, Alle süße Freude und seliges Glück in den Augen, zum appischen Thore hinausfahren: das junge Brautpaar pilgerte mit den Eltern zu den Gräbern der Sophronia und der Geschwister des Candidus, um sie mit Blumen und Kränzen zu schmücken.

Sie waren nicht die Einzigen, welche zu den Katakomben zogen; schon seit der Frühe des Tages wallten Gläubige in größeren und kleineren Gruppen, alle festlich gekleidet, auf der appischen Straße dahin. Denn die Kirche feierte an diesem Tage, den 30. October, das Fest des Papstes und Martyrers Pontianus, und hatte man in den Jahren der Verfolgung es nie unterlassen, sein Gedächtniß durch die Feier der h. Geheimnisse in der Papstgruft der Katakomben des Callistus zu begehen, so sollte heute der Jubel der triumphierenden Kirche seinen Wiederhall an den Gräbern der Martyrer finden. Die fossores hatten noch während der Nacht den seit Jahren verschütteten Eingang wieder eröffnet und die Treppe, welche zu der Grabkammer hinabführte, frei gemacht; der Weg von der appischen Straße bis zu dem Eingange war mit Blumen und frischem Grün bestreut, die Thüre mit Laubgewinde und Teppichen geschmückt und die Kapelle selbst mit Guirlanden und zahlreichen Lampen festlich geziert. [R3]

Ein leichtes Gewitter hatte am Morgen in vorübergehenden Regenschauern den Staub der Straße niedergeschlagen und die ganze Natur erfrischt; durch die bizarren Wolkenberge brachen jetzt da und dort die Strahlen der Sonne und säumten die Ränder derselben mit Feuersgluth; so schön der Himmel Italiens in seiner reinen Bläue ist, so wundervoll versteht er es, sich in den reizenden Schmuck lichten Gewölks zu kleiden.

Wie Vieles hatte Valeria, hatte Rufinus am Grabe der Mutter und Gattin der im Himmel Verklärten zu sagen; wie trieb es Irene und ihren Sohn zu der Ruhestätte der Jungfrauen, die durch ihr Martyrium den großen Sieg mit errungen hatten!

In den vorhergehenden Tagen hatte Valeria so oft die appische Straße verfolgt, das Herz voll Kummer und Weh und Angst, – als sie die Mutter bestattete, als sie dem Vater das Grab bereitete, als sie von Irene den letzten Abschied nehmen wollte. Rufinus sollte heute als Christ zu der Ruhestätte seiner Gattin zurückkehren; ihr und der Tochter Gebet hatten ihn auf dem Wege schwerer Prüfung zur Wahrheit geführt. Irene war auf dieser Straße zum Circus hinausgeschleppt worden, um dort zu sterben, ohne, – nach langer Trennung so nahe! – ihren geliebtesten Sohn umarmen zu können. In welcher Seelenangst war Candidus an den Monumenten der Appia vorübergejagt, wie hatte er zum Himmel hinaufgerufen in glühendster Inbrunst, daß er nicht zu spät komme!

An alles Dies dachten die vier Gefährten, und in Valeria's und Irene's Augen perlte wieder und wieder eine Thräne; aber dann flog auch wieder ein Lächeln glücklicher Freude über ihre Züge, wie Sonnenschein nach dem Gewitter. Nie hatte ihnen das Grün der Bäume und der Flor der Blumen lieblicher gelacht; die Villen auf den Abhängen der Albanerberge grüßten von ferne wie fröhliche Kinder; in der reinen, erquickenden Luft des warmen Herbsttages summten und schwirrten die Bienen und Käfer und Mücken, und – wie wunderbar schön! – über all' den Frieden und die Freude wölbte ein prachtvoller Regenbogen seinen lichten Farbenschimmer.

Nach einer halbstündigen Fahrt war das Coemeterium des heiligen Callistus erreicht, und unter Valeria's Führung stieg die Gesellschaft mit ihren Fackeln und ihren Blumenkränzen in die heilige Todtenstadt hinab.

Als sie nach kurzer Wanderung in das Cubiculum traten, in welchem Sophronia ruhte, – nebenan die Doppelinschrift, welche Rufinus ihr gewidmet, zur Seite das leere Grab, das seine Tochter für ihn selbst bereitet hatte, da übermannte beide die Rührung, und zumal Valeria brach in lautes Schluchzen aus. Allein der Schmerz war doch ein linder, von heiligem Troste verklärt. Wohl drängte sich Beiden der Wunsch auf: o, daß du noch lebtest, unser Glück zu theilen! Allein sie fühlten auch, wie in diesem Augenblicke die Selige ihnen geistig nahe war. Und jetzt erst faßte Rufinus den vollen Inhalt seiner Inschrift: » Sophronia dulcis, semper vives Deo; Sophronia vives, du wirst immer bei Gott leben; ja, du wirst leben!« Schweigend kratzte er mit einem leichten Instrument in den Kalkbewurf eine dritte Inschrift:

Jetzt, als Christ, war Rufinus von der trostreichen Wahrheit überzeugt: der Tod hatte keinen Abgrund zwischen der Verstorbenen und ihren Hinterbliebenen geschaffen; nur ein leichter Vorhang schied sie. Wie Sophronia ewig selig bei Gott lebte, so weilte sie auch bei den Ihrigen mit ihrer verklärten Liebe; hatte sie in den vorhergehenden Tagen der Prüfung für den Gatten und die Tochter am Throne der Barmherzigkeit gefleht, so theilte sie heute vom Himmel her das stille, reiche Glück ihrer Herzen.

Und wie jene beiden ersten Inschriften, so ist uns auch dieser dritte, aus gläubigstem Herzen geflossene Zuruf an die Verstorbene in den Katakomben des Callistus erhalten worden.

Nachdem Valeria und Irene das Grab der Mutter und Freundin mit Kränzen geschmückt hatten, pilgerte die Gesellschaft hinüber zu der Ruhestätte der beiden Mädchen.

Es war ein schlichtes Grab, in welchem die jungfräulichen Martyrinnen im Frieden neben einander schlummerten; der Stein trug nicht einmal eine Inschrift. Aber Irene hatte über demselben als Vorbilder die drei babylonischen Knaben malen lassen, und wie fühlte sie sich jetzt, wo die Flammen der Verfolgung erloschen waren, gedrängt, in den Sieges- und Lobgesang jener alttestamentalischen Gottesstreiter einzustimmen!

Candidus war, kaum dem Knabenalter entwachsen, aus dem Vaterhause, aus dem Kreise kindlicher Spiele hinausgezogen in den rauhen Kriegsdienst; heimgekehrt stand er jetzt mit seiner Mutter vor dem Grabe seiner Geschwister; die Leiche des väterlichen Martyrers aber lag noch verschüttet in der Sandgrube an der latinischen Straße und harrte, daß der Sohn sie erhebe und eine Grabkammer zu seiner Ruhestätte erbaue als Mittelpunkt einer Katakombe, die für alle Zeiten den Namen des Castulus tragen sollte.

Mutter und Bruder hingen über dem Grabe zwei Blumenkränze auf; Candidus aber bezeichnete den Marmorstein mit dem siegreichen Namenszuge Christi, für den die Schwestern gestorben waren, in dessen Frieden sie jetzt ruhten, in dessen Himmelsglorie sie ewig mit dem Vater frohlockten.

Mutter und Bruder hingen über dem Grabe zwei Blumenkränze auf; Candidus aber bezeichnete den Marmorstein mit dem siegreichen Namenszuge Christi, für den die Schwestern gestorben waren, in dessen Frieden sie jetzt ruhten, in dessen Himmelsglorie sie ewig mit dem Vater frohlockten.

Nunmehr geleitete Valeria die Gesellschaft zu den hervorragendsten Martyrergräbern: zu der Kapelle, in welcher seit einem Jahrhunderte die Päpste beigesetzt waren, zu der Ruhestätte der h. Cäcilia, zu der Katakombenkirche der h. Soteris und in den ältesten Theil des Coemeteriums, wo die h. Lucina, die Schülerin der Apostel, ruhte. Es sind dieselben Stätten, welche noch heute nach anderthalbtausend Jahren das fromme Ziel aller Pilger bilden, wenn auch die h. Gebeine der Martyrer längst in die Kirchen der Stadt übertragen worden sind und die Zeit und der Vandalismus roher Menschen Vieles zerstört haben. Damals war noch Alles unversehrt; die Sarkophage oder Steinsärge, die Grabsteine vor den einzelnen Grüften, die Lampen, mit denen man am Todestage der Verstorbenen ihre Gräber beleuchtete, die in den frischen Kalk eingedrückten Gegenstände, welche die Christen an die Versiegelung des Grabes Christi, an seine und ihre Auferstehung erinnerten, die Malereien, mit welchen die Decken und Wände der Grabkammern geschmückt waren.

Auf ihrer Wanderung durch die Katakomben stieß die Gesellschaft bald hier, bald dort auf Gruppen von Gläubigen, die mit ihren Lichtern in den Händen die heiligen Stätten besuchten; nicht selten klangen, jetzt näher, dann ferner, fromme Gesänge an ihr Ohr; zahlreiche Gräber waren mit frischen Kränzen geschmückt, an andern brannten die in den Kalkverschluß der Grabplatten eingemauerten Lampen.

Valeria wußte Alles wundervoll zu erklären. Wie der Gärtner, umherwandelnd zwischen dem reichen Flor seiner Blumenbeete, bald hier, bald dort einen Zweig, eine Knospe, eine Blüthe abschneidet, um so aus dem Schönsten, was sein Garten bietet, einen farbenprächtigen, duftigern Strauß zu winden, so verstand es auch Valeria, hier eine Inschrift, dort ein Symbol, da ein Gemälde zu erklären; bald führte sie die Freunde in eine reich geschmückte Kapelle, bald hielt sie vor einem schlichten Leichenstein, welcher die wenigen Ueberreste vieler Martyrer barg, die von den wilden Thieren zerrissen, oder die in den Flammen gestorben waren; [R4] bald geleitete sie aus längerer Wanderschaft die Gesellschaft von Stockwerk zu Stockwerk durch die Straßen und Gassen der großen Todtenstadt. Voll Entzücken lauschte Rufinus auf jedes Wort von den Lippen seiner geliebten Tochter; selbst Candidus, der nur die Erinnerungen seiner Kindheit an die Katakomben bewahrt hatte, wußte nicht, was er mehr bewundern sollte, den Reichthum heiliger Schätze, den die Kirche in diesen ihren Schatzkammern barg, oder die tiefe Frömmigkeit und die geistreiche Auffassung, mit welcher seine Braut Alles zu deuten und darzulegen verstand.

»Seht hier,« sprach Valeria, indem sie ihre Begleiter in eine mit Säulen gezierte Kapelle führte, deren Hintergrund eine reich bemalte Nische bildete, »dies Gemälde ist erst vor wenigen Monaten fertig gestellt worden. Es ist eine der sinnigsten Darstellungen unserer Coemeterien; das Bild des guten Hirten, das Symbol des Herrn, der die verirrte Menschheit auf den Schultern seiner Liebe zu dem Schafstalle seiner Kirche trägt. Den Kopf zu ihm gewendet, drängt sich die treue Heerde um ihn; seine Boten aber eilen in die Wüste der Welt hinaus, allen Völkern die Wasserströme des Heils zu bieten, die aus dem lebendigen Felsen, welcher Christus ist, hervorfließen. Die Einen hören in Sehnsucht und Zerknirschung auf die gnadenreiche Botschaft, Andere dagegen haften in Sinnlichkeit an den irdischen Genüssen, oder kehren sich in stolzem Hochmuthe von dem Hirten und seinen Boten hinweg.« [R5]

»Ich stehe nur erst im Vorhof der Kirche,« rief Rufinus, das Auge nachdenkend auf das Gemälde geheftet, in freudigem Erstaunen aus, »und wie schön ist Alles, was ich sehe! Was muß es erst sein, wenn ich in das Heiligthum eintreten darf!«

Wieder und wieder richtete er Fragen an seine Tochter, um sich belehren zu lassen, und je mehr er in das Verständniß eindrang, um so heller wurde es Tag vor seinem geistigen Auge.

»Sage mir, was hat denn der Fisch zu bedeuten, den ich so oft dargestellt sehe,« fragte Rufinus, als die Gesellschaft vor einer eigenthümlichen Darstellung in dem ältesten Theile der Katakomben hielt, wo ein auf dem Wasser schwimmender Fisch abgebildet war, der ein Körbchen mit Brod und Wein auf dem Rücken trägt. [R6]

Valeria hatte ihrem Vater im mamertinischen Kerker bei der eiligen Vorbereitung auf die Taufe noch nichts über ein Geheimniß gesagt, das überhaupt im katechetischen Unterricht erst zuletzt enthüllt wurde; sie schaute daher bei den Worten des Rufinus Irene fragend an; da aber die Matrone ihr lächelnd zunickte, antwortete sie:

»Auf den Grabsteinen sehen wir bald den Fisch, bald das griechische Wort für Fisch, Ichthys, eingemeißelt. Indem man letzteres in seine einzelnen fünf Buchstaben zerlegte, haben unsere Väter im Glauben dieselben der Reihe nach wiederum als die Anfangsbuchstaben der fünf griechischen Worte erkannt: Jesus Christos, The-u Hyios, Soter, »Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser,« und so ist der Fisch für uns das Geheimzeichen für den Herrn geworden. Daher steht das Bild oder Wort des Fisches auf den Grabsteinen, um anzudeuten, daß der Verstorbene im Glauben an Jesum Christum, den Sohn Gottes, und im Vertrauen auf seinen Erlösungstod von dieser Welt geschieden sei. – So ist auch dieser Fisch,« fuhr Valeria fort, indem sie auf das Bild hinwies, »der als ein lebendiger sich über das Wasser erhebt, das Sinnbild des Gottessohnes, der, emporgestiegen aus der Salzfluth seines Leidens zu ewigem Leben in die Herrlichkeit des Vaters, doch mit uns verbunden ist durch eine wunderbare Speise, die er uns bietet, – die zwar dem Auge und der Zunge Brod und Wein zu sein scheint, in Wahrheit aber durch das Wort seiner Allmacht eine ganz überirdische, himmlische, göttliche Speise geworden ist.«

Valeria hielt inne; weiter wagte sie den Schleier des h. Geheimnisses nicht zu enthüllen. Rufinus aber betrachtete sinnend das Bild und sprach:

»Auf einem andern Gemälde sah ich einen Fisch neben Körben mit Brod als Speise der zum Mahle geladenen Gäste; hier trägt der Fisch Brod und Wein in einem Körbchen auf seinem Rücken. Nun ist aber, wie du mich belehrt hast, der Fisch Christus! – ist denn etwa die ganz überirdische, himmlische, göttliche Speise, die ihr esset, die nur den Sinnen als Brod und Wein erscheint, …«

Rufinus stockte: der Gedanke erschien ihm zu hehr, zu erhaben, als daß er gewagt hätte, ihn auszusprechen.

Das wie in heiliger Verklärung leuchtende Auge Valeria's und das selige Lächeln auf ihren Lippen gab ihm stillschweigend die bejahende Antwort.

»O mein Kind,« rief Rufinus mit tief bewegter Stimme, »ist es denn möglich und denkbar, daß der Ewige sich so tief zu der armen Kreatur niederlasse, und kann der Wurm des Staubes seinen Gott in sich aufnehmen, ohne von der Majestät erdrückt, von der Flammengluth seiner Herrlichkeit verzehrt zu werden?«

»Die göttliche Liebe, die erlösend am Kreuze hing,« antwortete Valeria, »stellte sich mit ausgebreiteten Armen zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen, und zog den Unendlichen nieder in den Staub und hob den Sohn der Erde empor an das Vaterherz Gottes.«

»Und darf ich,« fragte Rufinus, und eine Thräne perlte in seinen Augen, »darf ich, nachdem ich so lange den falschen Göttern gedient, so hartnäckig die Gnade von mir gestoßen, darf selbst ich armseliger Sünder hoffen, zu diesem Himmelsbrode zugelassen zu werden, um meinen Gott und Schöpfer – – o mein Kind, mein Kind, dürfen meine Hände sich nach dem Sohne Gottes ausstrecken, dürfen meine Lippen ihn berühren, darf mein Herz ihn umschließen? – Nein, ich bin dessen nicht würdig! – Aber anbeten darf ich ihn und seine Liebe in der Brodsgestalt; sehen darf ich, wie ihr, ihr reinen, heiligen Seelen, ihn in euch und euch in ihn versenket. O, nun begreife ich,« fuhr er fort, »wie die Martyrer so freudig und begeistert in den Tod gingen und vor jenen Folterinstrumenten nicht erschracken, bei deren Anblick ich erzitterte; nun sehe ich, woran die Macht der Kaiser zersplitterte; nun verstehe ich, wie meine süße Sophronia das Gefäß Gottes zerschlagen mußte, um es nicht entweihen zu lassen.«

Irene und Candidus hatten mit steigender Rührung der Unterredung zugehört. Sie selbst verstanden und erfaßten das Sakrament ja noch viel tiefer, als Rufinus, und dennoch machte das Entzücken, in welches er bei dem ersten Enthüllen des Geheimnisses fortgerissen wurde, auf sie den lebhaftesten Eindruck.

»Aber sage mir,« fuhr Rufinus fort, der sich von dem Bilde gar nicht trennen konnte, »wodurch und auf welche Weise wird denn Brod und Wein in diese himmlische Speise, in den göttlichen »Fisch«, in Jesus Christus, den Sohn Gottes und unsern Erlöser, umgeschaffen? Du zögerst, meine Frage zu beantworten; o, laß mich nur noch Einen Blick tiefer in dieses hehrste Geheimniß thun! – Ich ahne es, dieß muß sich wiederum durch einen ganz göttlichen Vorgang vollziehen. – Erscheint vielleicht der Herr, wenn wir im Gebete versammelt sind, vom Himmel her in unserer Mitte, um durch seine göttliche Allmacht dieses unaussprechliche Wunder zu verrichten? – Denn Wer anders, als er selbst, wäre mächtig und zugleich heilig genug dazu?«

»Enthülle ihm nur Alles!« sprachen Irene und Candidus mit Einer Stimme zu Valeria, hingerissen von der Inbrunst, mit welcher Rufinus in das h. Geheimniß des Altars einzudringen suchte.

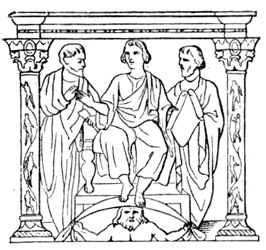

»Du hast,« sprach das Mädchen, und ihre Sprache wurde noch feierlicher, »du hast neben jener Darstellung des Mahles ein anderes Bild gesehen; – ein Mann, mit dem weiten Pallium bekleidet, wie es unsere Priester vordem gleich den heidnischen Philosophen zu tragen pflegten, steht neben einem dreifüßigen Altartische und breitet seine Hände über ein Brod und einen daneben auf einer Schüssel liegenden Fisch aus. Gegenüber war eine Frau abgebildet, die mit erhobenen Händen betete.« –

Valeria machte eine kleine Pause; sie mußte sich selbst innerlich sammeln, um das hehre Geheimniß würdig darzustellen. Dann sprach sie tief bewegt:

»Ein Wort, von sterblichen Lippen über das Brod gesprochen, thut dem Unsterblichen und Unermeßlichen Gewalt an; durch den Hauch Gottes allmächtig geworden, wandelt es das Todte in Leben, das Irdische in Himmlisches, die Frucht der Erde in göttliche Speise, und unter dem Schleier der Brodesgestalt liegt der göttliche »Fisch« auf dem Altare, Jesus Christus, – und mit erhobenen Händen ihn anbetend steht die Kirche vor dem Sohne Gottes, dem Erlöser, in lebendigem Glauben an sein Wort: »Nehmt hin und esset; dies ist mein Leib.«

Rufinus stand einige Augenblicke stumm, ringend mit der gewaltigen Größe des Geheimnisses, die seinen Verstand überwältigte. Endlich sprach er:

»Wie rein und heilig müssen unsere Priester sein, von deren Lippen der Sohn Gottes gleichsam geboren wird, wie makellos die Hände, denen er sich, in Brodeshülle gebunden, anvertraut! – Und welche Liebe des Ewigen, dem gebrechlichen Sohne des Staubes Macht über sich zu geben, so daß ein Wort aus seinem Munde genügt, die niedrige Natur des Brodes umzuschaffen nicht in einen Menschen, nicht in einen Engel, sondern in die göttliche Natur! Nein, nein, das kann kein menschlicher Verstand fassen und begreifen. – Ach, mein Kind,« setzte er nach einer Pause hinzu, »was ist das für ein süßer, himmlischer Lohn für die Leiden, die ich erduldete, daß ich durch sie zu der Erkenntniß dieses höchsten Wunders göttlicher Huld gelangte!«

»Und doch,« fuhr Valeria fort, »muß der Schleier noch tiefer sinken, um dir Alles zu enthüllen, was der Glaube uns über dieses Geheimniß lehrt. Es ist ja ein Priester, der an dem Tische, an dem Altare steht, und Priester und Altar setzen ein Opfer voraus. – Allein um dies zu fassen,« fügte Valeria hinzu, »mußt du erst in andern Wahrheiten unterrichtet werden, und ich fürchte, dich heute ohnehin schon zu sehr angestrengt zu haben.« [R7]

»Fühlt man denn leibliche Schwäche, mein Kind,« rief Rufinus aus, »wenn die Seele so hoch über alles Irdische empor gehoben wird, oder drücken den Gefangenen seine Ketten, wenn der ganze Himmel in seinen Kerker hineinleuchtet? Allein dein Vater folgt dir, wie das Lamm der Schäferin, auch wenn sie es von der Weide seligen Entzückens in die dürre Wüste der Welt zurückführt.«

Nach mehr denn zweistündigem Aufenthalt hatte Valeria mit den Ihrigen wieder die Treppe erreicht, welche aus dem Coemeterium hinausführte. Durch den frei gelegten Eingang fiel grüßend das Licht des Tages, und seiner Einladung folgend, stieg die Gesellschaft aus den Katakomben wieder empor. Als Rufinus mühsam die beschwerlichen, steilen Stufen hinaufkeuchte, wobei Valeria ihm ihren stützenden Arm bot, sprach er mit einem Blicke innigster Dankbarkeit: »Wenn auf dem steilen Wege aus der Nacht zum Lichte der Wahrheit die Liebe dem Wanderer ihren Arm bietet, dann gelangt er doch mit der Gnade Gottes endlich an sein Ziel.«

Als die Gesellschaft aus dem Garten, in welchem das Coemeterium lag, auf die appische Straße hinaus trat, saß dort, wie es auch jetzt häufig der Fall ist, ein Bauernknabe, der den Ermüdeten die Früchte des Herbstes anbot. In seinem weiten Korbe lagen neben Aepfeln, Birnen und anderm Obst auch Trauben, schöne, rothe Trauben, und eine derselben emporhebend, bot der Kleine sie mit verlockendem Lächeln Valeria dar.

»O ja,« rief die Jungfrau, die sich gestern und heute wiederholt an die letzten Worte Sophronia's erinnert hatte, »gib mir die schöne, rothe Traube; es ist meine süße Mutter, die sie mir sendet! Erinnerst du dich noch?« – fuhr sie, eine Thräne wehmüthiger Freude im Auge, zu ihrem Vater gewendet fort, während sie eine der Beeren zwischen ihren Fingern zerpreßte.

»Die Schaale ist roth,« antwortete tief bewegt Rufinus, indem er die Worte seiner Gattin wiederholte, »doch das Innere ist klar und hell, und um die harten Traubenkerne legt sich der süße Saft, – so ist es auch mit den Leiden.« – Auf dem Rückwege zur Stadt begegnete die Gesellschaft einer Abtheilung Soldaten, welche einen mit Ketten beladenen Gefangenen in ihrer Mitte führten. Wie staunte Candidus, als er in demselben den Sonnenpriester Gordianus erkannte! Zu gleicher Zeit erhob der Gefangene seinen Kopf, und teuflische Wuth verzerrte sein Gesicht beim Anblick des Tribunen. Der verhaßte Bannerträger des christlichen Namens, mit Ehren überhäuft, vor Glück strahlend, – und er, zum Tode verurtheilt, auf dem Wege nach einer öden Felseninsel, wohin der Kaiser ihn zu lebenslänglicher Verbannung begnadigt hatte! –

Acht Tage später knieten in der Basilika des Lateran an jenem Altare, an welchem einst der Apostelfürst Petrus im Hause des hl. Pudens die göttlichen Geheimnisse gefeiert hatte, Candidus und Valeria, von ihren Eltern geleitet, und im Angesichte Gottes und der ganzen Kirche schlossen sie ihren heiligen Bund. [R8] Constantin hatte die Ausstattung der Braut übernommen, und hatte es mit kaiserlicher Freigebigkeit gethan. Kostbarer aber in Valeria's Augen, als all' der Reichthum von Perlen und Juwelen und als all' das Geschmeide von goldenen Spangen und Ohrringen war die herzförmige Bulla mit dem Blute des Märtyrers Castulus auf ihrer Brust: Irene hatte der geschmückten Braut die heilige Reliquie als letzten und werthvollsten Brautschmuck um den Hals gehängt.

»Mein süßes Kind,« sprach die ehrwürdige Matrone, während heiße Thränen über ihre Wangen rollten, »an dem Glücke des heutigen Tages nehmen unsichtbar vom Himmel her zwei verklärte Seelen Theil, deine Mutter und deines Candidus Vater. Ich habe dir diese bulla in schmerzensreichster Stunde übergeben, als Andenken für meinen Sohn an seine dem Tode geweihte Mutter; der Himmel hat es gnädig anders gewendet; nimm denn jetzt du dieses heilige Kleinod zum Unterpfand des Segens, den die Selige droben, vereint mit uns hienieden, auf den Sohn des Märtyrers und die Tochter der Märtyrin herabflehen.«

Von allen Seiten wurden Hochzeitsgeschenke dargebracht; selbst die arme Rustica wollte mit ihrer Gabe nicht fehlen. Rufinus hatte, kaum in seinen Palast zurückgekehrt, ihr und ihrem Manne die glänzendsten Anerbietungen gemacht; beide hatten entschieden jede Belohnung abgelehnt. Jetzt kamen sie und brachten ihr Geschenk, arm, und doch von allen Hochzeitsgaben vielleicht die sinnigste: eine einfache Glasschaale, auf ihrem Grunde in grober Goldgravirung die beiden Vermählten vor dem Altare, darüber ein Siegeskranz, ringsum die Inschrift:

» Vivatis in Deo, lebet in Gott!«

F1: Für die weibliche Tracht in der alten Zeit geben uns die Gemälde der Katakomben interessante Aufschlüsse, zumal in den so häufig vorkommenden Bildern von Oranten oder betenden Frauen, unter welchen die altchristliche Kunst die zur Anschauung Gottes eingegangenen Seelen darzustellen pflegte. Auch die seligste Jungfrau wird von den Künstlern in der Tracht der vornehmen Damen der betreffenden Zeit gemalt. Das aus dem 3. Jahrhunderte stammende Marienbild in den Katakomben der Domitilla zeigt sie uns geziert mit dem doppelten Purpurstreifen ( laticlavus), der Purpurverbrämung an den Aermeln, und den calliculae oder Rosetten, das Haupt mit einem dichten Schleier umhüllt. –

Orante Marienbild aus dem Cömeterium der Domitilla.

Daß die christlichen Damen auch im Alterthum manchmal mehr, als es sich schickte, der Mode huldigten und z. B. bald das Haar wellenförmig kräuselten, bald die Frisur in förmlichen Etagen hinaufthürmten, u. dgl., darüber führt schon der h. Cyprian ernstliche Klagen. – Unsere Beschreibung der Gewandung der Valeria entspricht einem Gemälde in den Katakomben des Callistus, das mit unserer Erzählung gleichzeitig ist. (Abbildung bei De Bossi, Borna sott. III, Tav. 1 u. 2.)

F2: Das Verzeichnis; der Stadtpräfekten Rom's läßt in den letzten Tagen des October 312 ( VI. Kal. Nov.) in ganz ungewöhnlicher Weise an die Stelle des Aradius Rufinus den Annius Anulinus treten. Vier Wochen später ( III. Kal. Decemb.) erscheint wieder Aradius Rufinus als Stadtpräfekt. Diese eigenartige Thatsache findet ihre Erklärung in den großen geschichtlichen Umwälzungen jener Tage: Rufinus, von Maxentius gestürzt, ist nach dem Falle des Tyrannen wiederum durch Constantin in sein früheres Amt eingesetzt worden. (Vergl. Pagi, Critica in III. Annal. p. 1014.)

F3: Papst Pontianus erlag am 30. October 236 in den Bergwerken von Sardinien, wohin er zur Sklavenarbeit verurtheilt worden war, seinen Leiden. Sein zweiter Nachfolger, Fabianus, holte seine Ueberreste nach Rom und setzte dieselben am 13. August 237 in der Papstgruft von San Callisto bei. Die jährliche Gedächtnißfeier an diese Translation hat in der Folge die des Jahresgedächtnisses seines Todes allmählich verdrängt. (Vergl. De Rossi, Roma sott. II, 77.)

F4: »Polyandrien« oder gemeinschaftliche Gräber, in welchen solche Ueberreste von Märtyrern beigesetzt waren, die den Flammentod erlitten hatten, oder von den Bestien zerrissen worden, gab es mehrere in den Katakomben. Dies bezeugt ausdrücklich der Dichter Prudentius, indem er sagt, auf manchen Grabschriften sei bloß die Zahl der dort beigesetzten Blutzeugen angegeben ( marmora, quae solum significant numerum). Er erwähnt im Besondern eine solche Gruft, in welcher die Ueberreste von sechszig Märtyrern ruhten, »deren Namen Christo allein bekannt sind, quorum solus habet | comperta vocabula Christus.« Ein derartiges Polyandrium befindet sich in der Papstkapelle, und wenn ein Pilgerbuch des sechsten Jahrhunderts von einem Grabe von 80 Märtyrern in den Katakomben des Callistus meldet, so ist vielleicht eben jene Gruft die Ruhestätte derselben gewesen. (Vgl. Kraus, Roma sott. S. 165.)

[F5: Das Gemälde ist auf unserer Wiedergabe theilweise ergänzt, da der Länge nach durch dasselbe in späterer Zeit eine Grabnische ausgehauen ist; doch war die Ergänzung leicht; denn die Composition ist im Wesentlichen verschont geblieben. – Wie schon der Apostel Paulus den Erlöser in dem Felsen vorgebildet sieht, aus welchem Moyses in der Wüste mit seinem Stabe Wasser schlug, die verdurstenden Israeliten zu tränken, so haben auch die Väter und die christliche Kunst dieses Gleichniß festgehalten und weiter entwickelt, und zwar dahin, daß sie nun auch den Moyses als ein alttestamentalisches Vorbild auffaßten, nämlich als Vorbild des Apostelfürsten Petrus.

Das ergibt sich, abgesehen von zahlreichen Vaterstellen, aus einer Darstellung auf einem Goldglase, wo der das Wasser aus dem Felsen schlagende Moyses direkt als Petrus bezeichnet wird. Erscheint hier der Apostelfürst, indem er den Gnadenquell der Verdienste Christi mittels der ihm vom Herrn verliehenen Gewalt (des Stabes) den Gläubigen eröffnet, in seinem hohepriesterlichen Berufe, so zeigt eine andere Darstellung ihn als den Träger der obersten Lehrgewalt. Wie das ewige Wort auf Sinai dem Moyses die Tafeln des Gesetzes gab, damit er dasselbe dem israelitischen Volke verkünde und erkläre, so überreicht auf dieser Darstellung Christus, auf dem Throne himmlischer Herrlichkeit sitzend, dem zu seiner Linken neben ihm auf der Erde stehenden Petrus eine Schriftrolle, welche derselbe, als etwas Heiliges, mit verhüllten Händen entgegennimmt. Die Rolle trägt wiederholt die Inschrift: LEX, »das Gesetz«, wohl auch den ganzen Satz: DOMINUS LEGEM DAT, »der Herr gibt das Gesetz.«

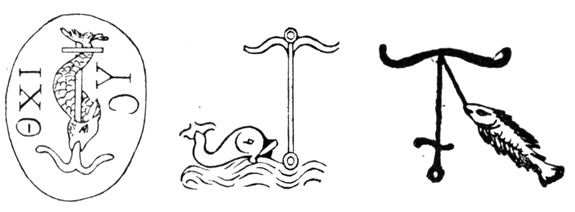

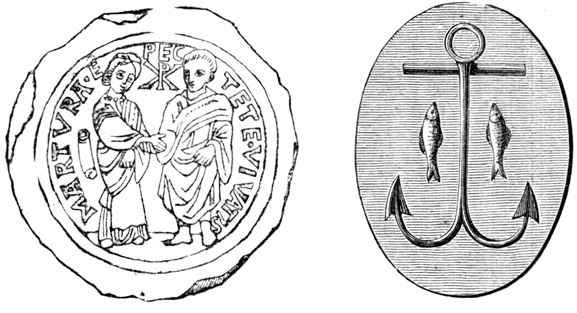

F6: »Der Fisch, der in das Meer dieser Welt herabgekommen ist«, »der Fisch aus dem Lebensquell«, »der im Tigrisflusse gefangen wurde«, »der in seinem Leben gekocht ward«, sind Wendungen zur Bezeichnung für Christus, die den Vätern ganz geläufig waren. – Wiederholt begegnet uns die Darstellung eines Fisches, der sich um einen Dreizack oder auch um einen Anker, Beide Symbole des Kreuzes, windet, oder eines Fisches, der zu einem aufrecht stehenden Kreuz-Anker hinschwimmt, oder der, an der Leine gefangen, an dem aufgerichteten Anker hängt.

Das alles sind verhüllte Darstellungen des gekreuzigten Erlösers, stammend aus einer Zeit, wo die christliche Kunst in h. Ehrfurcht die wirkliche Kreuzigung des Herrn nicht abzubilden wagte. – In der constantinischen Zeit wurde als Darstellung des Gekreuzigten statt des Fisches, das Monogramm des Namens Christi mit dem Kreuze verbunden und verschlungen:

|

oder einfacher |

|

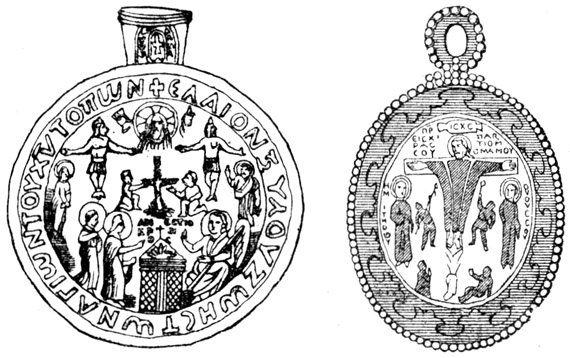

Der Gedanke, daß Christus im Kreuze glorreich triumphiert, findet seinen anschaulichen Ausdruck auf einigen Sarkophagen des vierten Jahrhunderts, wo über dem Kreuze das Monogramm Christi im Siegeskranze steht; zu den Füßen des Kreuzes sind die schlafenden Wächter angebracht. –

Eine interessante Darstellung begegnet uns auf einem Oelkrüglein von Jerusalem im Schatze zu Monza aus der Zeit Gregor's des Großen (um 600); dort steht das Kreuz zwischen zwei betenden Figuren; darüber erscheint das Haupt des Erlösers im Glorienschein zwischen Sonne und Mond, links und rechts die beiden Schächer, und Maria und Johannes; unten der Engel und die Frauen am Grabe der Auferstehung. –

Ein Reliquiar in Form eines Medaillon's, aus derselben Zeit, ebenfalls im Schatze zu Monza, zeigt schon unverhüllt Christum am Kreuze.

F7: Das Opfer der h. Messe tritt uns unverkennbar dadurch vor Augen, daß der Künstler neben jenes Bild des Priesters und der anbetenden Kirche am Altartische als Gegenstück das alttestamentalische Vorbild auf das blutige Kreuzesopfer Christi, das in der h. Messe unblutig wiederholt wird, nämlich das Opfer Abraham's malte. Daß diese letztere Darstellung hier eine symbolische Bedeutung habe, drückte der Künstler dadurch aus, daß er Abraham abbildete nicht, wie er Isaak zu schlachten im Begriffe steht oder den Widder schlachtet, sondern indem er Vater und Sohn betend neben einander stellt und Widder und Holzbündel zum Hinweis auf jenes vorbildliche Opfer hinzufügt.

F8: Die Ehe vor dem Priester und im Angesichte der Kirche zu schließen, ist uralter Brauch. Schon der h. Ignatius schreibt ( ep. ad Polyc. 5): »Es geziemt sich, daß Diejenigen, welche einander ehelichen wollen, ihre Verbindung mit Gutheißung des Bischofes schließen, damit sie nach dem Sinne Gottes, und nicht nach der Begierlichkeit sei.« »Wie soll ich,« sagt Tertullian ( ad uxor. II, 9), »das Glück einer Ehe schildern, welche durch die Kirche geschlossen und durch das Opfer besiegelt wird, deren Zeugen die Engel sind und die der himmlische Vater bestätigt?« – Die Glas-Becher mit Goldboden, welche als Hochzeitsgeschenke beliebt waren, zeigen uns das Monogramm Christi über dem Brautpaar; die Gravierungen auf den Hochzeitsringen stellen in symbolischer Bedeutung die Brautleute dar unter dem Bilde zweier Fische, d. h. Gläubigen, neben dem Kreuz-Anker, um ihre Ehe als in Christo geschlossen zu bezeichnen. – Auf den zahlreichen altchristlichen Grabsteinen von Eheleuten wird es mit Vorliebe betont, daß beide in jungfräulichem Stande in die Ehe eingetreten seien. ( Constantiae benemereuti virginius castae compari, cum qua vixit annis XVIIII, der wohlverdienten Constantia, der keuschen Gattin, ihr jungfräulicher Gemahl, der mit ihr 19 Jahre gelebt hat.) – Ueberaus mannigfaltig ist auf den Inschriften der Ausdruck heiliger Liebe, welche das Paar im Leben verband, wie die Betonung der vielen guten und schönen Eigenschaften, die der überlebende Theil dem abgestorbenen nachrühmt. » Sanctae et dulcissimae coniugi, cuius industria vel conservantia difficile inveniri potest, der züchtigen und süßesten Gattin, deren Fleiß und häuslicher Sinn schwerlich ihres Gleichen hatte;« – » cum qua vixit bene sine ulla querela, mit welcher er glücklich lebte, ohne jemals Grund zur Klage zu haben;« –

» quae nunquam mecum discordiam, qua fidelis, habere potuit, die, weil sie Christin war, niemals mit mir in Zwietracht sein konnte.« – Eine Gattin meldet, sie habe aus Gallien fünfzig Tagreisen gemacht, » ut commemoraret memoriam mariti sui, um das Grab ihres Gatten zu besuchen,« und sie schließt ihre Inschrift mit dem Nachruf: » bene quiescas, dulcissime, ruhe wohl, du Süßester!« – Eine große Anzahl Goldböden von Glasbechern, wie sie in den Kalkbewurf der Gräber eingemauert gefunden worden, zeigen uns Scenen des christlichen Familienlebens. Man pflegte solche Becher am Jahrestage der Vermählung dem Ehepaare zum Geschenke zu machen. Der aus dem Griechischen entlehnte Zuspruch PIE ZESES, »trinke, lebe!«, der sich auf diesen Goldböden eingraviert findet, war die traditionelle Formel der Beglückwünschung, erhielt aber eine höhere Bedeutung durch den Umstand, daß diese Becher mit Vorliebe bei den Agapen oder religiösen Liebesmahlen der Christen verwendet wurden. (Vgl. Garrucci, Vetri, XV.)