|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie Maxentius befohlen, hatte Heraclius nach seiner im dritten Kapitel berichteten Unterredung mit ihm noch während der Nacht eine große Zahl von Anschlagzetteln

[R1] mit dem Festprogramm anfertigen und an der Freitreppe des Palatin, an den Säulen der Tempel und Triumphbögen und an allen Straßenecken anheften lassen. Es war noch acht Tage vor dem Feste; aber schon hatte die Ankündigung das ganze römische Volk, Hohe und Niedere, Groß und Klein in fieberhafte Aufregung versetzt. Vor jedem Zettel drängte sich die Menge zusammen, und wer nicht lesen konnte, harrte geduldig aus, bis Jemand hinzutrat, der mit lauter Stimme das Programm vorlas. Wohin man kam, in den Bädern, auf dem Forum, in den Kaufhallen hörte man nur von Thierhetzen und Gladiatoren, von Wettfahrten und Theater reden; die Namen der berühmten Schauspieler und Faustkämpfer waren in Aller Munde; hohe Summen wurden verwettet, ob im Circus die Grünen oder die Blauen beim Rennen den Sieg davon tragen würden.

[R2] Wohl traten die Gerüchte immer bestimmter auf, daß Constantin unaufhaltsam und in Eilmärschen gegen Rom ziehe: man kümmerte sich nicht darum; selbst als die geschlagenen Legionen des Rufus vor den Thoren erschienen und der Feldherr seine Maßregeln traf, um im Angesichte der Stadt die Entscheidungsschlacht zu liefern, dachten und sprachen und träumten die Römer nur von den bevorstehenden Festspielen.

Wie Maxentius befohlen, hatte Heraclius nach seiner im dritten Kapitel berichteten Unterredung mit ihm noch während der Nacht eine große Zahl von Anschlagzetteln

[R1] mit dem Festprogramm anfertigen und an der Freitreppe des Palatin, an den Säulen der Tempel und Triumphbögen und an allen Straßenecken anheften lassen. Es war noch acht Tage vor dem Feste; aber schon hatte die Ankündigung das ganze römische Volk, Hohe und Niedere, Groß und Klein in fieberhafte Aufregung versetzt. Vor jedem Zettel drängte sich die Menge zusammen, und wer nicht lesen konnte, harrte geduldig aus, bis Jemand hinzutrat, der mit lauter Stimme das Programm vorlas. Wohin man kam, in den Bädern, auf dem Forum, in den Kaufhallen hörte man nur von Thierhetzen und Gladiatoren, von Wettfahrten und Theater reden; die Namen der berühmten Schauspieler und Faustkämpfer waren in Aller Munde; hohe Summen wurden verwettet, ob im Circus die Grünen oder die Blauen beim Rennen den Sieg davon tragen würden.

[R2] Wohl traten die Gerüchte immer bestimmter auf, daß Constantin unaufhaltsam und in Eilmärschen gegen Rom ziehe: man kümmerte sich nicht darum; selbst als die geschlagenen Legionen des Rufus vor den Thoren erschienen und der Feldherr seine Maßregeln traf, um im Angesichte der Stadt die Entscheidungsschlacht zu liefern, dachten und sprachen und träumten die Römer nur von den bevorstehenden Festspielen.

Solcher Leichtsinn fand allerdings theilweise seine Erklärung in dem Benehmen des Kaisers. Durch die Verheißungen der Zeichendeuter und Astrologen seines Sieges gewiß, verwarf er den Plan des Rufus, zwischen der Stadt und der Tiber den Feind zu erwarten und den breiten, reißenden Strom als natürliche Vertheidigung zu benützen; Rufus mußte jenseits des Flusses das Lager befestigen, und nur auf vieles Drängen wurde ihm bewilligt, daß er oberhalb der milvischen Brücke noch eine Schiffbrücke schlage. [R3] Allnächtlich hallte der Palatin wieder von den wüsten Gelagen, die der Kaiser mit den Officieren seines Heeres hielt; Maxentius ergötzte sich dabei am meisten an den mächtigen Räuschen seiner Genossen. In glänzender Cavalcade sah man ihn auch wohl, als Herkules mit einem Löwenfell über die Schultern, durch die Straßen Rom's in das Lager hinaus reiten, um militärischen Festen beizuwohnen. Die Kunde, Constantin werde in ein oder zwei Tagen an den Thoren stehen, seine Flotte sei bereits bei Centum cellae, dem jetzigen Civitavecchia, erschienen, hatte ihn zwar für einen Augenblick in seiner Siegeszuversicht irre gemacht; allein jene Opferschau in den Eingeweiden des geschlachteten Kindes hatte ihm die unzweifelhafteste Gewißheit seines Triumphes gegeben.

Was Wunder, wenn da die Römer die Sorglosigkeit des Kaisers theilten! Waren sie ja doch längst daran gewöhnt, die Entscheidung ihrer Geschicke den Waffen der Soldaten zu überlassen. Zudem gab es Tausende in Rom, welche bei einer politischen Umwälzung nichts zu verlieren hatten und die, mochte nun Maxentius oder Constantin siegen, schon auf die Feste und die öffentlichen Spenden rechneten, welche mit dem Triumphe verbunden sein würden.

Niemand war über das Verhalten des Maxentius so aufgebracht, als Symmachus, wenngleich Niemand so lebhaft als er, dessen Ueberzeugung theilte, daß Constantin in der Entscheidungsschlacht erliegen werde. Die Götter hatten es zugelassen, daß ein Hannibal bis vor die Thore Rom's, ein Brennus bis an den Fuß des Capitol's vorgedrungen war; allein dann hatten sie eingegriffen und die Macht der Feinde vernichtet, und dies werde, davon war Symmachus überzeugt, auch jetzt geschehen. Gegen Brennus und Hannibal hatte Rom seinen letzten Blutstropfen eingesetzt; aber was that Maxentius, um Altar und Herd gegen den Feind der Götter, seine angemaßte Herrschaft wider den Nebenbuhler zu vertheidigen? Hätte er wenigstens, statt auf Zauberei und frevelhaften Aberglauben zu bauen, der Victoria und den übrigen Himmlischen Gelübde und Opfer dargebracht! Es schien dem Symmachus daher, zumal nach seiner Unterredung mit Lactantius, in hohem Grade wahrscheinlich, daß die Götter sich des Constantin nur als eines Werkzeuges bedienten, Rom von dem Tyrannen und Usurpator zu erlösen, um dann aber durch einen andern, ihnen treuer ergebenen Kaiser auch jenen zu vernichten, – und Symmachus wies den Gedanken keineswegs von sich, selbst der Erkorene der Götter sein zu können. Mehr denn einmal waren Leute auf den Thron der Cäsaren gestiegen, an deren Erhebung vorher Niemand gedacht hatte. – Wenn aber die Himmlischen ihn, den Senator, erwählten, wie wollte er Rom's innere und äußere Feinde vernichten, die Tempel der Götter mit neuem Glanze schmücken, die Söhne der Quiriten zu der Größe ihrer Ahnen zurückführen! Ein zweiter Trajan würde er nur dem Glücke seines Volkes leben. –

Mit diesen Ideen beschäftigt, traf er eines Morgens auf dem Forum wieder mit seinem alten Lehrer Lactantius zusammen, und indem er mit der Hand auf den goldschimmernden Tempel des Jupiter und die zum Himmel ragende Burg auf dem Capitol hinwies, richtete er an ihn die Frage:

»Kannst du dir auch nur die Möglichkeit denken, daß von diesem Tempel und dieser Burg jemals jede Spur verloren gegangen sein könnte, ja, daß dort an Stelle des Jupiter der gekreuzigte Christengott angebetet werde und auf den Trümmern der Burg nordische Barbaren ihre Zelte aufschlagen? [R4] Ebenso wenig ist es möglich, daß Constantin Herr von Rom wird! Er konnte bis an die Thore gelangen; jetzt wird die Wendung eintreten.«

Lactantius hatte bei der ersten Unterredung mit dem Bekenntniß seiner christlichen Ueberzeugung zurückgehalten; auf die ihm jetzt vorgelegte Frage glaubte er seinem ehemaligen Schüler eine offene Antwort schuldig zu sein, und er entgegnete:

»Ich kehre die Frage um, edler Symmachus: wenn Constantin Herr von Rom wird, wirst du es dann für möglich halten, daß der Christengott deine Götter von ihren Thronen stürzen und auf den Trümmern ihrer Tempel seine Altäre erbauen wird? Ich halte beides nicht bloß für möglich, ich bin dessen vollkommen gewiß.«

»Ich sehe,« antwortete lächelnd der Senator, »daß die Gluth deiner Phantasie im Greisenalter nicht erkaltet ist.«

»Nein, nein, edler Symmachus,« entgegnete Lactantius, »ich scherze nicht und phantasiere nicht; wie die Wahrheit über den Irrwahn, so wird Christus über alle deine falschen Götter siegen.«

»Ha!« rief Symmachus aus und wich unwillkürlich einen Schritt zurück, »so wärest du also ein Christ?«

»Ich habe die Lehren all' eurer Weltweisen durchforscht,« erwiderte Lactantius, »und was sie mir boten, war kaum mehr, als ein mattes Licht in einer Hornlaterne. Da lernte ich das Christenthum kennen, und mit ihm ging mir die Sonne der Wahrheit auf, und diese Sonne,« fuhr der Greis begeistert fort, »sie wird auch über die Nacht siegen, welche jetzt noch über Rom und dem Erdkreis lagert.«

»Nun, die Sonne dieses von orientalischem Wahnsinn zum Gott gemachten Juden gönne ich dir,« entgegnete mit bitterem Hohne der Senator, »ich ziehe einem gekreuzigten Verbrecher die unsterblichen Götter vor, welche Rom groß gemacht haben.«

Größer wird es werden unter dem Kreuze!« antwortete Lactantius; »nicht die Leiber, – die Geister und die Herzen beherrschend wird Rom dann das Licht seiner Wahrheit ausstrahlen über die ganze Welt und die Völker aller Zungen zu Einem Gottesreich versammeln.«

»Rom zu den Füßen des Gekreuzigten von Nazareth! – ich bedauere, daß ein Mann, dessen Geist ich ehemals bewunderte, sich zu solchen empörenden Ungeheuerlichkeiten verirren konnte,« entgegnete Symmachus mit verächtlicher Kälte und setzte hinzu: Da ich Alles, was Christ heißt, aus Grund des Herzens verabscheue, so wirst du mich fortan mit deiner Nähe verschonen.«

Damit kehrte er dem Christen den Rücken und wandte seine Schritte dem Capitol zu. –

In tiefster Seele bekümmert und betrübt, einzig mit dem Gedanken an ihren Vater beschäftigt, hatte Valeria nach der Begegnung mit Rustica ihren Weg nach Hause eingeschlagen. In schwerem Unglück ist das menschliche Herz weniger zur Hoffnung, als zur Befürchtung des Aeußersten und Schlimmsten geneigt, und so schien es auch ihr das Wahrscheinlichste, daß ihr Vater schon todt sei oder in den nächsten Stunden seinen Leiden erliegen werde.

Als sie daher zu der Stelle kam, wo der Weg zum Aventin emporstieg, blieb sie einen Augenblick sinnend stehen; dann sprach sie zu sich selbst:

»Ich habe morgen einen Martyrer zu begraben; ich will ihm neben der Mutter die Ruhestätte bereiten.«

So änderte sie denn ihre Richtung und schlug die Straße ein, welche zum appischen Thore und hinaus zu den Katakomben führte. Unterwegs begegnete sie einem Manne, der mit ihr in demselben Hause wohnte; das war für sie eine willkommene Gelegenheit, Irene zu ihrer Beruhigung mittheilen zu lassen, daß sie hinausgegangen sei, für ihren Vater das Grab zu bestellen.

Das gute Kind ahnte nicht, daß eben jetzt Irene von den kaiserlichen Häschern aus ihrer Wohnung in das Gefängniß geschleppt wurde. –

So schaurig das Verließ war, in welches die Schergen das arme Weib an schwere Ketten schmiedeten, Irene beachtete es nicht über dem unermeßlichen Weh, das ihr Herz erfüllte. So viel Leides sie während ihres Lebens ertragen, Alles schien ihr nichts neben der Prüfung, die der Himmel jetzt so unerwartet über sie verhängte. – Wie oft hatte sie früher in frommer Bewunderung die Martyrer zum Kampfplatz begleitet und ihren Leichen die letzte Ehre erwiesen, in heiliger Sehnsucht, ebenfalls so für Christum sterben zu dürfen! Und jetzt, wo der Himmel ihr die Palme anbot, – ach, da zitterte ihre Hand, sie zu ergreifen.

»Barmherziger Gott,« jammerte Irene, »laß mich nur noch einmal meinen Sohn sehen, dann will ich gern sterben. Hast Du ihn denn darum durch alle Gefahren glücklich gerettet, daß er von allen seinen Lieben, auch von seiner Mutter, nur das Grab wiederfinden soll? – – Dein Wille geschehe, o Herr; Dein Wille geschehe! Ich beuge mein Haupt unter das Opfermesser; mein letzter Seufzer soll ein Gebet für mein einziges, theures Kind, für meinen Candidus sein. Und wenn er dann mitten aus dem Jubel des Triumphes nach seiner Mutter ruft, um sein gutes Mütterchen, das ihn so innig, innig geliebt hat, in seine Arme zu schließen, und wenn man ihm dann statt dessen nur mein von den Krallen der Löwen zerrissenes, blutiges Gewand zeigen kann: »Sieh, ob dies das Kleid deiner Mutter ist« – o mein Gott, dann – dann laß mich ihm nahe sein, daß ich seine Seele tröste und ihren Schmerz lindere. – Lebe wohl, mein Kind, Leben meines Lebens! Gott will es, daß wir uns erst im Himmel wiedersehen; bete mit mir seinen heiligsten Willen an. Der Segen deiner greisen Mutter geleitet dich, mein Sohn, durch das Leben, und wenn auch dich einstens der Herr zu sich ruft, o, dann wird dein Mütterchen an der Schwelle der Himmelspforte stehen und dich mit ausgebreiteten Armen erwarten.«

Auch an Valeria dachte sie, und dieser Gedanke mehrte noch ihren Seelenschmerz. Das Mädchen war ihr von Tag zu Tag werther und theurer geworden mit seinem Leid und seinem Starkmuth, das Kind der Martyrin und des Bekenners, das selbst in schmerzvollstem Martyrium Mutter und Vater dem Himmel zum Opfer brachte. Zwischen Irene und Valeria hatte sich in dem täglichen und engen Verkehr miteinander die zärtlichste Liebe entwickelt; das Mädchen hatte in der Matrone die Mutter wiedergefunden, und diese nannte sie nur ihre Tochter. Unvermerkt war in Irene's Seele ein süßer Wunsch aufgekeimt, und je besser sie Valeria mit ihrem edlen Herzen kennen lernte, um so näher stellte sich in ihrem Geiste neben das Bild ihres Sohnes das Bild der Jungfrau, um das Glück, das sie sich nahe gedacht, voll zu machen. Und jetzt hatte sie ihr nicht einmal Lebewohl sagen können; und mit dem Verlust des Vaters traf das arme Kind nun auch der Tod der mütterlichen Freundin.

Erst gegen Morgen, nachdem sie die ganze Nacht in heißem Gebete gerungen, gewann Irene Ruhe und Ergebung; auch das Isaakopfer war gebracht worden: Gott allein wußte, mit welch blutendem Herzen. In unaussprechlich inbrünstigem Gebete opferte nun Irene sich selbst und ihr Martyrium für den Sohn und flehte des Himmels Segen auf ihn herab, auf dessen Wiedersehen sie verzichtet, den sie dem Herrn geopfert hatte, – und an dem doch das ganze Mutterherz mit all' seinen Fasern unlösbar und unzertrennlich hing. –

Nach halbstündiger Wanderung auf der appischen Straße war Valeria zu dem Cömeterium des Callistus gekommen und war unbemerkt in den geheimen Eingang geschlüpft, von wo allein man jetzt hinabgelangen konnte, nachdem der alte Eingang von den Soldaten verschüttet worden war.

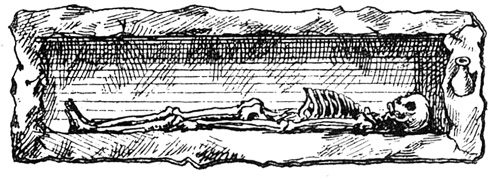

Von Kindheit an vertraut und bekannt mit den unterirdischen Gängen der Gräberstadt, fand sie bald die fossores, welche schon beschäftigt waren, ein polyandrium oder gemeinschaftliches Grab zu bereiten, in welchem übermorgen die Martyrer des Circus mit einander beigesetzt werden sollten. Ihrer Bitte folgten gern einige der Arbeiter und legten alsbald Hand an, neben der Gruft Sophronia's nun auch die Ruhestätte für ihren Vater herzurichten. [R5]

Thränen in den Augen schaute Valeria zu, wie bei spärlichem Lampenlicht unter den dumpfen Hammerschlägen sich mehr und mehr die Höhlung in der braunen Felswand vertiefte, welche bald die Leiche des Rufinus aufnehmen sollte. Aber so schwer und schmerzlich für sie der Verlust des geliebten Vaters war, so schöpfte sie doch wiederum süßen Trost aus dem Anblick der Worte, die derselbe in den Kalk der Wand eingeritzt hatte: » semper vives Deo, du wirst immer bei Gott leben.« Ihr Vater starb als Christ, ja, als Martyrer! Valeria erkannte die Fügung der Vorsehung und das Walten der Gnade: sie hatte die Mutter opfern müssen, um den Vater für Gott zu gewinnen; durfte sie sich widersetzen, wenn der Himmel nun auch ihm den Palmzweig des Martyrium's in die Hand legen wollte? –

Etwa eine Stunde bevor Valeria sich zu den Katakomben begeben hatte, war Sabinus mit einigen seiner Kameraden ebenfalls die appische Straße hinausgezogen, um die Vorbereitungen im Circus für die nahen Feste in Augenschein zu nehmen und sich besonders am Anblick der Renner zu ergötzen, die am Morgen bereits hinausgeführt worden waren.

Hunderte von Sklaven waren noch emsig beschäftigt, überall die letzte Hand anzulegen, das überflüssige Baumaterial und die Gerüste fortzuschaffen, den bunten Marmorbeleg der Mauern zu polieren, die kaiserliche Loge und das Hauptportal mit Blumenkränzen und Draperien zu schmücken und die weite Länge der Rennbahn mit einer Mischung von gelbem Sand und glänzender Kupferfeile zu bestreuen, die im Glanz der Sonne schimmerte, als ob die ganze Fläche mit Goldstaub bestreut gewesen wäre.

Als Sohn des kaiserlichen Kanzleichefs bekam Sabinus leicht Zutritt in die Stallungen, wo in langer Reihe an vergoldeten Krippen die für das übermorgige Rennen bestimmten Rosse standen; dort unterhielt er sich mit den Stallknechten und Kutschern, zumal mit denen der grünen Partei, für welche er schwärmte und für deren Sieg er seinen Kopf verwettete.

Nachdem im Circus Alles besichtigt worden war, trieb er sich mit seinen Kameraden noch in den nächsten Tabernen oder Weinschenken umher, neckte die Mädchen aus dem nahen Dorfe und kühlte seinen Uebermuth an den armen Reisenden, die auf der appischen Straße der Stadt zuwanderten.

Bei der zunehmenden Ausgelassenheit fiel es einem der jungen Herren ein, den Vorschlag zu machen, in die christliche Begräbnißstätte einzudringen, welche in der Nähe sein mußte und über die man sich im Volke so viel erzählte. Der Gedanke fand bei Allen Beifall; nach einiger Mühe gelang es, einen Bauernburschen zu finden, der ihnen um ein gutes Trinkgeld den geheimen Eingang zu zeigen versprach, und nachdem man sich im Dorfe mit Kienfackeln versehen, machte sich die Gesellschaft auf den Weg.

Als man an dem Eingange, der unter Gestrüpp und altem Mauerwerk verborgen lag, angelangt war, rief der Erste:

»Ihr Tröpfe, das Wichtigste habt ihr vergessen: wie werden wir uns wieder hinausfinden?«

»Schicken wir den Knaben in's Dorf,« antwortete Sabinus, »Garn zu kaufen.«

»Das dauert zu lange,« bemerkte ein Anderer, »und zudem traue ich einem solchen Ariadne-Faden nicht. Wenn die Christen ihn uns durchschneiden, dann sitzen wir gefangen in ihrem Dachsbau. Ich habe ein besseres Mittel. Seht hier einen der großen Anschlagezettel, mit welchem der göttliche Maxentius das römische Volk auf übermorgen zu seinem Feste einladet; den reißen wir in kleine Stücke und streuen dieselben auf unsern Weg. So können wir unbesorgt vordringen, so weit das Papier reicht.«

Mit Jubel wurde der große Zettel zerschnitten, und nunmehr stieg die Gesellschaft in die Tiefe hinunter, in welche eine steile Treppe zwischen rohem Mauerwerk niederführte.

In dem stillen, unheimlichen Dunkel wurde die ausgelassene Bande gar bald kleinlaut, und Sabinus war es nicht allein, der am liebsten wieder zurückgekehrt wäre. Allein die Beherzteren schritten voraus, leuchteten mit ihren qualmenden Kienfackeln auf den Weg nieder, nur nicht in irgend eine Grube zu fallen, und streuten ihre Papierstückchen aus.

Nachdem man eine ziemliche Strecke durch die Gewölbe der Arenarien oder Sandgruben vorgedrungen war, kam man in anders construierte Theile. Die Gänge waren nicht mehr planlos ausgehauene Hallen, sondern regelmäßige Straßen, nicht mehr gewölbt, sondern mit senkrechten Wänden und horizontaler Decke; in dem braunen Tuffgestein waren vom Boden bis zur Decke Grabplatten von weißem Marmor oder rothem Ziegel eingelassen. Die Gesellschaft war also in die Todtenstadt der Christen eingedrungen. [R6]

War dem Sabinus schon bisher in dem finstern Labyrinth der Muth gesunken, so faßte ihn jetzt in Mitten der Todten und bei der dumpfen, drückenden Luft, welche in den Gängen lagerte, Angst und Bangen. Indem er seinen Vordermann am Kleide festhielt, wagte er weder nach rechts noch nach links zu schauen; allein gerade der Umstand, daß er Das, was ihn schreckte, nur halb sah, regte Schritt um Schritt seine Phantasie mehr auf. In den Gängen, die sich zu beiden Seiten in undurchdringliches Dunkel verloren, glaubte er glühende Augen und wesenloses Hin- und Herwallen zu bemerken: gewiß, das waren die Geister der Verstorbenen, die um die Ruhestätte ihrer Asche schwebten. An einzelnen älteren Gräbern waren die Verschlußplatten heruntergefallen und man sah die Skelette liegen. Sabinus schloß die Augen; allein er hatte doch schon die Gebeine gesehen. Wieder und wieder verfluchte er im Herzen die Thorheit, sich in diesen entsetzlichen Ort hinab gewagt zu haben. Und nun kam ihm plötzlich der Gedanke, daß die todten Christen an ihm, dem Sohne, für den Abfall seines Vaters Rache nehmen könnten; unwillkürlich fuhr er bei diesem Gedanken mit der Hand nach dem Nacken.

Aber auch den Kühnern begann es schwül und unheimlich zu werden. Es war keineswegs Neugierde, daß sie von Zeit zu Zeit stehen blieben, angeblich, um eine Inschrift zu lesen oder die Fackeln, welche mit ihrem erstickenden Qualm die Luft erfüllten, zu frischerem Brennen anzufachen.

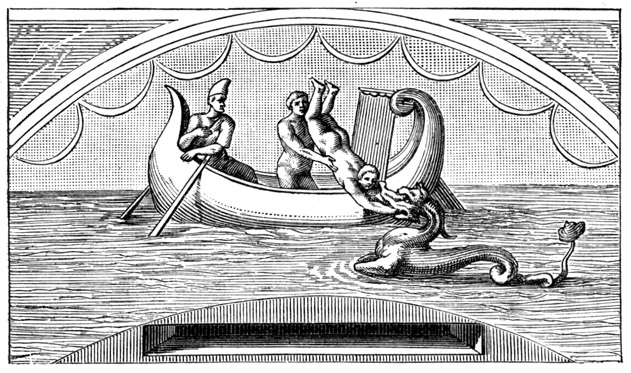

Von Strecke zu Strecke öffnete sich eine Grabkammer, deren Wände und Decken mit seltsamen Malereien geschmückt waren. Da sah man ein Seeungeheuer, dem aus einem Schiffe heraus ein Mensch in den Rachen geworfen wurde; gegenüber setzte das Thier den Verschlungenen wieder an's Land: sollte diese räthselhafte Darstellung vielleicht den Arion bedeuten? – Dort stand ein Mann mit ausgestreckten Armen zwischen zwei Löwen: dort ein anderer zwischen sieben mit Brod gefüllten Körben: wahrscheinlich sollte dadurch angezeigt werden, daß der eine Verstorbene ein Gladiator, der andere ein Bäcker gewesen sei. – Auf einem andern Bilde war ein Mann dargestellt, der das Messer über einen gebunden vor ihm knieenden Knaben schwang; das wies offenbar auf die ruchlosen Mahlzeiten hin, in welchen die Christen das Fleisch eines geschlachteten Kindes verzehrten.

Ionas, vom Seethier verschlungen.

Jonas, an's Land geworfen.

Daniel in der Löwengrube.

Die wunderbare Brodvermehrung.

Das Opfer Abraham's.

Da die Todten sich nicht aus ihren Gräbern erhoben und keine Knochenhand von rückwärts unversehens die Eindringlinge im Genick packte, so wuchs der Gesellschaft allmählig wieder der Muth, zumal jetzt auch die Straßen breiter wurden und man nicht mehr einzeln, Einer hinter dem Andern, zu gehen gezwungen war. Die Unterredung, die allmählich in unheimlichem Schweigen ganz verstummt war, wurde leise wieder ausgenommen.

Plötzlich taumelten die Vordersten entsetzt zurück: in der Thüre eines Grabgemaches, von dem Scheine der Fackeln beleuchtet, von der tiefen Finsterniß im Innern der Kammer hell sich abhebend, stand eine menschliche Gestalt, ein Geist, vor ihnen. Wie festgebannt und angewurzelt stierten Alle mit weit aufgerissenen Augen voll Grauen und Entsetzen auf die Erscheinung.

Es war der Geist eines jungen Mädchens. Der vom Haupte niederwallende Schleier umschloß ein bleiches, von tiefem Ernste übergossenes, und doch auch im Tode noch anmuthiges Antlitz. Die großen, schwarzen Augen schauten die Eindringlinge fragend an; dann aber flog es wie finsterer Unmuth über die jungfräulichen Züge: schweigend hob die Gestalt ihren Arm und wies gebieterisch mit der Hand hinaus.

Der Befehl ward gern befolgt.

So rasch es in dem Dunkel möglich war, eilten die Frevler davon, stumm. Einer den Andern vorwärts drängend; Jeder wäre gern der Erste gewesen, und der Letzte meinte, der Geist folge hart hinter ihm. Leichter athmeten sie auf, als sie wieder in das Arenarium gelangten, ohne daß die Todten aus ihren Gräbern rechts und links sich erhoben und ihnen den Weg verlegt hätten. Selbst als sie, den Papierstückchen als Wegweisern folgend, glücklich den Ausgang erreicht hatten und in der mittlerweile hereingebrochenen Dämmerung auf der appischen Straße der Stadt zuschritten, wagte lange Keiner, ein Wort zu reden.

Valeria war es gewesen, die der frechen Schaar entgegengetreten. Als die fossores die Gruft für ihren Vater fertig gestellt hatten, war sie noch allein in der Grabkammer geblieben, um, angelehnt an die Marmorplatte, welche die Ruhestätte der Mutter deckte, für den Vater zu beten und für sich selbst Kraft zu dem Opfer zu erflehen, das der Himmel von ihr forderte.

Sie hatte noch nicht lange gebetet, als sie draußen im Gange Geräusch hörte. In der Meinung, es seien fossores, welche ihr etwa eine Mittheilung über ihren Vater zu bringen kämen, wollte sie eben aus der Grabkammer hinaustreten, als sie die Schaar der Eindringlinge vor sich sah. Die plötzliche Ueberraschung verschloß ihr den Mund und machte sie für den ersten Augenblick unbeweglich. Dann aber erkannte sie den Sabinus, und, tief empört über die Frechheit, die nicht einmal den Frieden der Gräber achtete, wies sie mit stummer Handbewegung die ruchlose Schaar hinaus aus der geweihten Stätte. –

Als die Gesellschaft in der Stadt anlangte, wurde sie durch die Mittheilung überrascht, daß im Laufe des Nachmittags die Legionen Constantin's in der Nähe Rom's eingetroffen seien.

Die Nacht lagerte schon über der Erde, als Valeria aus den Katakomben den Heimweg in die Stadt antrat. Auf ihrer Wanderung die nun einsame und verlassene Straße dahin beschäftigte sie unaufhörlich der Gedanke an ihren Vater. War es Rustica gelungen, ihn aufzufinden? Hatte sie ihn noch am Leben getroffen? – Ach, daß sie ihn wenigstens noch einmal vor seinem Tode hätte sehen und sprechen und seinen väterlichen Segen empfangen können! Sie richtete ihren Blick zum Himmel. Freundlich, wie ein Bote der Hoffnung, blickte der Abendstern auf sie nieder, und gleich der Mutter, die ihr Kindlein zum Schlummer an ihrem Busen birgt, senkte die milde Stille der Nacht Ergebenheit, Frieden und Ruhe in ihre Seele.

Wer beschreibt daher ihren Schmerz, als sie die Wohnung Irene's auf dem Aventin erreichte und hier aus dem Munde der Hausbewohner die Kunde der Gefangennehmung ihrer zweiten Mutter erhielt!

»Mein Gott,« seufzte Valeria, und Thräne um Thräne kummervollsten Jammers rann über ihre Wangen, »muß denn alles, alles Weh über mich schwaches Geschöpf kommen? – Auch den einzigen Tropfen Honig, der mir den herben Leidenskelch versüßte, verwandelst du mir in bittere Galle?«

Valeria hatte seit dem Tode ihrer Mutter so oft an jene letzte Unterredung gedacht und, indem sie den Vergleich mit dem Weinstock auf sich selbst anwendete, Kraft und Ergebung in den schmerzlichen Prüfungen gefunden. Auch jetzt gedachte sie wieder jenes Gleichnisses; allein es bot ihr nun keinen Trost.

»Ach, Herr,« klagte sie, »zu scharf schneidet dein Messer an dem armen Reis; zu fest gebunden an das Holz des Kreuzes muß es knicken. Warum war ich nicht zu Hause, daß ich mit der Mutter gefangen genommen wurde und mit ihr Gefängniß und Tod theilen durfte! Das eine Grab ist kaum geschlossen, das andere bereitet; ach, wer mir's gesagt hätte, daß ich nebenan ein drittes graben müsse!«

Und nun fielen ihr die Klageworte des Psalmisten ein, und mit ihm sprach sie: »Getroffen haben deine Pfeile mich; schwer lastet auf mir deine Rechte; Herr, all mein Jammern ist vor dir, und meine Seufzer sind dir nicht verborgen; verlaß mich nicht, O Herr, mein Gott; wende dich nicht weg von mir!«

Die heiligen Worte gossen Linderung in Valeria's wundes Herz; allmählich gewann sie die Ruhe wieder, um zu überlegen.

Vor Allem drängte es sie, Kunde von ihrem Vater zu erhalten, und, rasch entschlossen, machte sie sich trotz der nächtlichen Stunde auf zur Wohnung der Rustica.

Des Weges kundig, eilte sie durch das Dunkel der engen, stillen Gassen des transtiberinischen Viertels, die, damals noch viel malerischer als heute, hier von verfallenen Bogen überbrückt waren, dort an den Ruinen eines Tempels vorüberführten. Von der Höhe des nahen Janiculus ragten ernste Cypressen zum Sternenhimmel empor; gespensterhaft warf die Mondsichel ihr bleiches Licht auf die düstern, verfallenen Mauern; allein das junge Mädchen, einzig beschäftigt mit dem Gedanken an den Vater, empfand kein Grauen auf seiner einsamen nächtlichen Wanderung.

Valeria fand nur den Fossor Mincius und dessen blinde Mutter daheim; Rustica war noch nicht zurückgekehrt, und die gute Alte gab sich vergeblich alle Mühe, den kleinen Säugling, der nach der Mutterbrust verlangte, zu beschwichtigen und in Schlaf zu lullen. Ein trübes Thranlämpchen erleuchtete nothdürftig die bescheidene Wohnung und warf sein zweifelhaftes Licht auf die schmalen, langen Marmorplatten, welche ließen dem Geräth des Fossors an der Wand standen und zu Verschlüssen der Gräber bestimmt waren. Ein auf dem Herde loderndes Feuer hatte eine angenehme Wärme in dem Gemache verbreitet; auf eisernem Dreifuß brodelte über den glühenden Kohlen ein Wasserkessel.

Mincius erzählte der Jungfrau, welchen Plan seine Gattin ausgedacht, um dem Stadtpräfekten nicht bloß Linderung zu bringen, sondern ihn sogar aus der Gewalt seiner Feinde zu befreien.

Schon die sichere Mittheilung, daß ihr Vater noch lebe, war für das bekümmerte Herz Valeria's ein großer Trost; ihn gar gerettet zu sehen, um in der stillen Verborgenheit einer abgelegenen Hütte des transtiberinischen Gebietes ihrer kindlichen Pflege anvertraut zu werden, das schien ihr nach all' dem Leid der letzten Wochen ein fast zu großes Glück.

In fieberhafter Aufregung eilte sie bei jedem Geräusch, das von der Straße her an ihr Ohr drang, vor die Thüre, um zu schauen, ob Rustica mit ihrem Vater komme, und erst der Hinweis der blinden Greisin auf die Gefahr, welche bei der Entkräftung des Rufinus die heftige Gemüthsbewegung des plötzlichen Wiedersehens mit sich bringe, zwang das Mädchen, sich Gewalt anzuthun und mit den Beiden zu überlegen, wie die Scene eingeleitet und vorbereitet werden solle, wofern der Himmel Rustica's kühnen Plan begünstige.

Eine Stunde nach der andern verging; Mitternacht war bereits vorüber, und noch immer war die Frau nicht zurück. Zwischen Angst und Hoffnung schwebend saßen die Drei da und hingen schweigend ihren Gedanken nach; der Säugling in der Wiege war wieder eingeschlummert, und auch das alte Mütterchen, dem wieder und wieder der Kopf auf die Brust sank, kämpfte vergebens gegen den Schlaf an.

Endlich erklangen auf der Straße Schritte; Valeria eilte an die Thüre und erkannte trotz der Verkleidung sofort ihren Vater. Sie hätte in Jubelgeschrei ausbrechen mögen; aber sie preßte beide Hände auf die Lippen, und nur der unbeschreiblich innige Blick, den sie zum Himmel sandte, verkündete die Freude und das selige Glück ihres Herzens. Während Mincius und Rustica dem auf den Tod erschöpften Rufinus die Treppe hinaufhalfen, leuchtete sie von oben her mit dem Thranlämpchen, mit der vorgehaltenen Hand ihr Gesicht beschattend; dann übergab sie der blinden Mutter die Lampe und zog sich in ein Nebengemach zurück.

Der Fossor und seine Gattin legten Rufinus auf das für ihn bereitete Lager; dann mischte Rustica Wein mit warmem Wasser und gab es dem vor Kälte zitternden Kranken zu trinken. Valeria schaute unbemerkt zu, und Thränen des Mitleids rannen über ihre Wangen; welche Gewalt kostete es sie, sich zurückzuhalten!

»Du hast mir das Leben gerettet, gutes Weib,« sprach der Stadtpräfekt; »aber,« setzte er seufzend hinzu, »was ist es mir werth, nachdem mein Kind, mein Eins und mein Alles, in die Hände des Tyrannen gefallen und dem Tode überliefert ist?«

»O nein, edler Herr,« rief die blinde Mutter; »deine Tochter war erst eben noch hier, und Mincius wird sofort gehen, sie herzurufen.«

»So ist sie also nicht mit Irene gefangen genommen worden?« rief Rufinus. »Ach, eilt, sie zu mir zu bringen! Ja, nun ist's gut, und alles Leid und alle Trübsal wird vergessen sein, wenn ich mein süßes Kind wieder sehe.«

»Wir haben deine Tochter hier ganz in der Nähe bei einer christlichen Familie in Sicherheit gebracht,« sprach Mincius; »aber könnte bei deiner Schwäche ihr Anblick dir jetzt nicht vielleicht schaden?«

»Kann es der lechzenden und verdorrenden Pflanze schaden,« entgegnete Rufinus lächelnd, »wenn der Himmel endlich seinen erquickenden Regen auf sie herabgießt? Aber richtet mich auf, bevor meine Tochter kommt, damit sie nicht durch meinen elenden Zustand erschreckt werde.«

Valeria konnte sich nicht mehr halten; sie trat aus dem Dunkel des Seitengemaches vor und näherte sich der Lagerstätte ihres Vaters.

»Tata, hier bin ich,« sprach sie und faßte die Hände des Kranken. Rufinus zog sein Kind an sich und hielt es lange fest umschlungen; stumm lagen Beide einander in den Armen, Beide überselig in der Freude, sich wieder zu besitzen. –

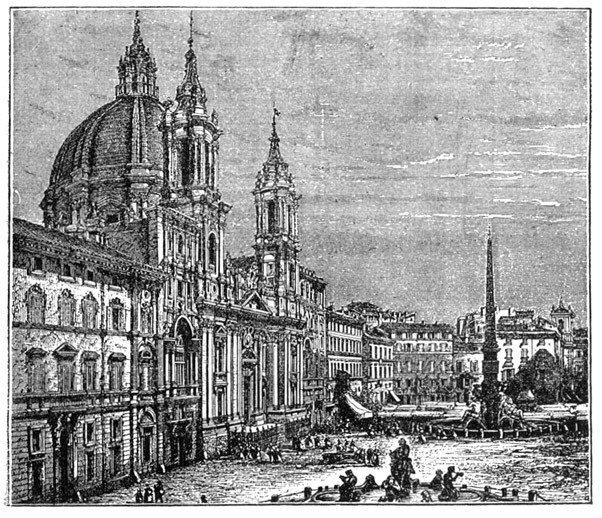

Um dieselbe Stunde wälzte sich Maxentius unter schweren Träumen auf seinem kaiserlichen Lager. Er befand sich in seinem Circus; die Bahn hinunter auf den über einander aufsteigenden Sitzen saß das Volk in Erwartung des beginnenden Spieles. Gerade in dem Augenblicke, als der Kaiser das Signal zu der Wettfahrt geben wollte, trat eine Gestalt von übermenschlicher Größe und Hoheit vor ihn hin und gebot ihm mit der Majestät eines Gottes, den Obelisken, der sich in der Mitte der Arena erhob, auf seinen Rücken zu nehmen. Maxentius mußte gehorchen. Die Riesenlast drückte ihn zu Boden; ächzend, keuchend, schweißtriefend schleppte er sie die appische Straße dahin, der Stadt zu. Wieder und wieder drohte er unter dem Gewichte zusammen zu brechen: der dräuende Blick des Herrschgewaltigen trieb ihn weiter. Endlich durfte er im Stadium des Domitian Halt machen. Dort saß auf einem Throne eine zarte Jungfrau, einen Palmzweig in der Hand, ein schneeweißes Lamm zu ihren Füßen. Vor ihr sollte er den Obelisken aufrichten. Wieder und wieder setzte er an; und als es ihm endlich mit unsäglicher Mühe und Anstrengung gelungen war, flog eine Taube, einen Oelzweig im Schnabel, herbei und ließ sich auf der Spitze des Obelisken nieder. [R7] – Da erwachte Maxentius.

»Beim Jupiter!« murmelte er tief aufathmend vor sich hin und wischte den Schweiß hinweg, der ihm in dicken Tropfen auf der Stirne perlte; »das war ein schwerer und böser Traum! Dieser Schreckliche, der mich zu solcher Sklavenarbeit zwang! Und wer ist die Jungfrau, vor welcher ich den Obelisken aufrichten mußte? Ich werde morgen einen Chaldäer befragen, was das zu bedeuten hat.«

Der Traumdeuter, den Maxentius in der Frühe des nächsten Tages zu sich beschied, wußte ihm das Gesicht nicht zu erklären; wie hätte er auch ahnen können, daß nach anderthalbtausend Jahren ein Papst den Obelisken aus den Trümmern des Circus ausgraben, ihn vor der Kirche der h. Agnes aufrichten und sein Wappen, die Taube mit dem Oelzweig, auf die Spitze desselben setzen werde?

Der Obelisk des Maxentius vor der Kirche der h. Agnes.

F1: Die Fabrikation des Papiers aus dem Stiel einer Schilfpflanze, papyrus, ist bei den Aegyptern bereits anderthalb tausend Jahre vor Chr. bekannt gewesen. In der römischen Zeit gab es verschiedene Sorten, von der feinen Augusta und Liviana bis zu der amphitheatrica, die zu Anschlagzetteln verwendet wurde, und der emporetica, dem Packpapier. Kaiser Claudius ließ Papier von 1 und 1 ½ Fuß Größe machen. Alexandrien in Aegypten blieb immer der Hauptplatz für die Fabrikation des Papiers; daneben kamen später Fabriken in Sicilien auf. In Rom gab es eigene Papierlager; eine solche horrea chartaria wird in der vierten Stadtregion erwähnt; auf Inschriften werden wiederholt chartarii chartapolae, Kaufleute, welche einen Papierladen hatten, genannt. (Vgl. Marquardt, Röm. Alterth. II, 389 ff.)

F2: Die um den Sieg im Circus ringenden Wagenlenker waren durch die Farben unterschieden; die Einen trugen grüne, die Andern blaue Kleider. Indem die Bevölkerung für Diese oder Jene Partei nahm, theilte sich die Masse der Zuschauer in zwei große Lager. »Während eines halben Jahrtausends pflanzte sich das Feldgeschrei der Farben von Geschlecht zu Geschlecht fort: mochte Nero oder Marc Aurel die Welt regieren, das Reich ruhig oder von Aufstand und Bürgerkrieg zerrüttet sein, die Barbaren die Grenzen bedrohen oder von den römischen Heeren zurückgetrieben werden: zu Rom war für Hohe und Niedere, Freie und Sklaven, Männer und Frauen die Frage, ob die Blauen oder die Grünen siegen würden, immer von derselben Wichtigkeit und der Gegenstand unzähliger Hoffnungen und Befürchtungen. Als das Christenthum die alten Götter entthront hatte, denen zu Ehren die Circusspiele gefeiert worden waren, kämpften im Circus die Parteien noch immer mit der gleichen Leidenschaft um den Vorrang. Auch die Christen ließen sich durch die Ermahnungen ihrer Priester nicht von dem Besuche dieser Schauspiele zurückhalten. Ja, sie beriefen sich auf die heilige Schrift und führten an, Elias sei auch auf einem Wagen zum Himmel gefahren, folglich könne die Kunst des Wagenlenkers nicht sündhaft sein.« (Friedländer, II, 196.)

F3: Die milvische Brücke ( pons Milvius, jetzt Ponte Molle) liegt eine halbe Stunde vor der alten porta Flaminia, jetzt Porta del popolo. Die gerade Straße, welche beide mit einander verbindet, hat von der Stadt aus zur Rechten die Anhöhen von Monte Parioli, in welchen die Katakomben des hl. Valentin liegen, zu ihrer Linken die Tiber, welche bei der Brücke in einem starken Winkel sich nach links wendet. Eine Viertelstunde oberhalb der Brücke mündet der reißende Anio ( Teverone) in die Tiber. – Die Verblendung des Maxentius in der unglücklichen Wahl des Schlachtfeldes jenseits des Flusses ist nur aus seiner vollen Siegesgewißheit zu erklären. Die zweite Brücke oberhalb der milvischen sollte, wie es scheint, bloß zur leichteren Verbindung mit der Stadt dienen; Eusebius meldet, sie sei mit dem besonderen Hinterhalt gebaut worden, daß ein leichter Handgriff ausreichte, sie zu zerstören, wenn Constantin dieselbe überschreiten wollte.

F4: Wo ehemals der Prachttempel des Jupiter stand, erhebt sich jetzt die Kirche Ara coeli, die ihren Namen einer Legende verdankt, welche uns ein Kölner Rom-Pilger, Ritter Arnold von Harff, um das Jahr 1500 also erzählt: »Diese Kirche ist des Kaisers Octavianus (Augustus) Palast gewesen. Darinnen hat die Sibilla, die Weissagerin, um die Sonne einen goldenen Kreis gesehen, in welchem eine schöne Jungfrau saß, gekrönt mit einer goldenen Krone, in ihren Armen ein schönes kleines Kindlein. Sie belehrte den Kaiser Octavianus, wie das kleine Kindlein sei ein Herrscher über alle Herrscher im Himmel und auf Erden. Als der Kaiser Octavianus dies gesehen hatte, ließ er von Stund' an dort einen Altar errichten und opferte dem Kinde in tiefer Anbetung, und seitdem wollte er sich von dem gemeinen Volk nicht mehr anbeten lassen.« – An Stelle der Burg steht jetzt der Palast Caffarelli, in welchem die deutsche Botschaft ihre Residenz hat.

F5: Die Todtengräber, fossores, κοπιάται, bildeten unter der Aufsicht der Pfarrer besondere Compagnien bei den einzelnen Coemeterien, mit der Aufgabe, die Gänge und Grabkammern der Katakomben anzulegen, die Gräber auszuhauen, die Todten zu ihrer letzten Ruhestätte hinabzutragen und die Gruft zu schließen. In bescheidener Verborgenheit, in dem heiligen Bergwerk der Katakomben arbeitend, haben diese Männer, zumal in den Jahrhunderten der Verfolgung, ein Opferleben geführt, das die höchste Bewunderung weckt. In unseren Tagen werden während der Sommermonate die sämmtlichen Ausgrabungen eingestellt, weil die feuchte, eiskalte Luft unten mit ihren Fieberdünsten ein längeres Verweilen daselbst unmöglich macht; die alten fossores konnten sich im Sommer nicht schonen, ja, ein Blick in den Kalender zeigt uns, wie reich gerade die Monate Juli, August und September an Martyrern sind. Und wie häufte sich die Arbeit in Zeiten blutiger Verfolgung, oder wenn Pest und ansteckende Krankheiten wütheten; wie mußte alsdann der trotz aller Vorkehrungen aus den Gräbern ausströmende Verwesungsgeruch die Arbeit erschweren! Der Anblick der Martyrerleichen mit ihren blutenden Wunden und zerfleischten Gliedern, der halbverkohlten Ueberreste der zum Feuertod Verurtheilten, der wenigen von den wilden Thieren des Amphiteaters zurückgelassenen Gebeine, die ihnen zur Bestattung übergeben wurden, führte ihnen zwar alle Tage die Beispiele des erhabensten Heldenmuthes vor Augen; allein die Betrachtung all' dieser heiligen Opfer mußte doch auch ihr Herz mit tiefster Wemuth erfüllen, und wie oft mögen sie, wenn sie auf heimlichen Wegen die Martyrerleiber in die Katakomben stehlen mußten, wenn sie, zwei hinter einander, zwischen sich auf der Bahre den Tobten, durch die Gänge dahinschritten, wenn unter ihren Händen Grab an Grab der Bekenner sich reihte, die Klage des Jeremias wiederholt haben: »Dahingestreut sind des Heiligthums Steine an die Ecken aller Straßen; nahe ist unser Ende, voll sind unsere Tage!« (Jerem. 4, 1, 18.)

F6: Der vulkanische Boden der römischen Campagna ist vielfach von unterirdischen Gewölben, Arenarien, durchhöhlt, in welchen entweder die Pozzolanerde für den Mörtel gegraben oder die Tuffsteine gebrochen werden, die bei den Bauten in Anwendung kommen. Die Ansicht, daß die Katakomben ursprünglich solche Arenarien gewesen, ist längst aufgegeben: der ganze, so großartige Bau der unterirdischen Todtenstadt Rom's mit seinen unzähligen Straßen und Grabkammern, zum Theil in fünf Stockwerken, ist ausschließlich von christlichen Händen angelegt worden, von der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts bis in die Anfänge des fünften. Nicht selten jedoch stehen die Katakomben mit Arenarien durch Gänge oder Treppen in Verbindung, um in Zeiten der Verfolgung, wenn die Soldaten in die Coemeterien eindrangen, einen Ausweg zur Flucht zu haben, und umgekehrt, um in die Katakomben heimlich hineingelangen zu können, wenn der regelmäßige Eingang versperrt oder von den Gläubigen selbst verschüttet worden war.

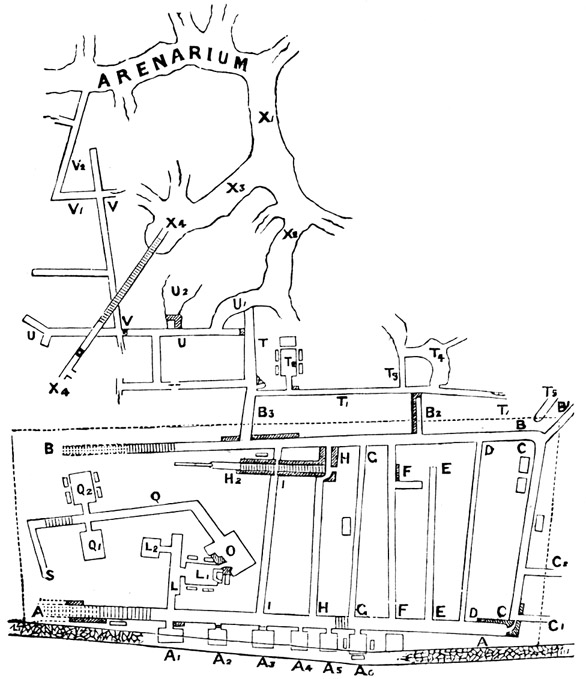

Um dem Leser eine Vorstellung von der Anlage der Katakomben zu ermöglichen, legen wir ihm den Plan einiger Gänge im zweiten Stockwerke im Coemeterium des Callistus vor. Bei A links führt die Treppe hinab zu L1 der Papstgruft, und O, der Grabkapelle der h. Cäcilia. Durch einen späteren Durchbruch steht die letztere Kammer mit dem Gange I in Verbindung, durch welchen man über B1 und T in die Gewölbe der Arenarien gelangt. Bei X4 führt eine geheime Treppe aus diesen in das obere Stockwerk der Katakomben empor. Von A1 bis A5 sind Kapellen, die an der Hauptstraße A – A liegen: die Gänge gegenüber I, H, G, F u. s. w. führen zu der andern Hauptstraße B – B.

F7: Der Obelisk, der, in fünf Stücke zerbrochen, bis zum Jahre 1651 an der Erde lag, wurde von Papst Innocenz X. erhoben und steht jetzt aus dem Navonaplatz vor der Kirche der hl. Agnes.