|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Frau Doktorin,« sagte die kleine Gerda und streichelte scheu die feine Frauenhand, die ihr eben weich und leise die schlimme, nun, Gott sei Dank, schon heilende Wunde am Hüftgelenk gesalbt und verbunden hatte, »liebe Frau Doktorin, wieso bist du denn eigentlich eine Frau Doktorin geworden?«

Die schlanke, hoch gewachsene Frau im einfachen, dunkelgrauen Kleid, dem etwas blassen, lieben Gesicht und den klugen, dunkelblauen Augen setzte sich rasch noch einen kurzen Augenblick an das Bett ihrer kleinen Patientin, vor dem sie eben aufgestanden war, und sagte:

»Wenn du heute so geduldig bist und so artig still liegst wie gestern, wenn du dein Mütterchen gar nicht quälst, erzähle ich es dir morgen, Gerdelchen. Ich komme dann gegen Abend zu dir, zu allerletzt von meiner ganzen kleinen Schar; du brauchst mich ja jetzt nicht mehr so nötig. – Es ist eine ganze richtige kleine Geschichte, Gerda.«

Die kleine Kranke sagte strahlend: »Ach ja! Darauf freue ich mich. Fängt sie an: ›Als ich noch klein war,‹ wie Mütterchens Geschichten alle?«

Die Frau Doktorin mußte herzlich lachen. »Ja, Gerdelchen, so fängt sie wirklich an! Mit einem Kinderspiele fing es an!« setzte sie ernster hinzu.

Gerda jauchzte: »Fein, ach, fein!« –

»Es ist doch zu schön, Mutterli,« sagte sie dann, als der Wagen der Frau Doktorin längst durch die stille Straße in weite Ferne hinweggerollt war, »zu schön und zu schön, daß wir eine so liebe Frau Doktorin haben!«

Die Mutter sagte aus tiefstem Herzen: »Ja, Gerda, da hast du recht.«

Sie hatte vor Jahren wie viele andere Leute den Kopf geschüttelt, als sie hörte, daß ihre Kindheitsfreundin, die ausgelassene, wilde, bubenhafte Nachbarliesel beim Heranwachsen so gar ernst und willensfest wurde und so bestimmt behauptete, sie wolle studieren wie ein Mann und eine Ärztin werden. Man traute dem Wildfang die Fähigkeit, die Kraft, die Ausdauer zu solch schwerem Werke gar nicht zu. Aber siehe da, aus der wilden Liesel ward ein wunderbar stilles, gesetztes, kluges und fleißiges Fräulein Elisabeth, das in einer schönen Stadt in der Schweiz neben ein paar andern Studentinnen mit tiefem Ernst mitten unter den jungen Männern in den Hörsälen saß und schließlich, nachdem sie ihre Kunst und ihre Kenntnisse in vielen Krankenhäusern, sogar im fernen Amerika, erprobt, als richtiges Fräulein Doktor wieder in die Heimat kam. Aus dem Fräulein Doktor ward dann eine Frau Doktor, die Frau eines geschickten, berühmten Arztes, der seine fleißige, aufopferungsvolle Kollegin sehr lieb gewann. »Dr. med. Dillhausen« stand auf dem Schild des Herrn Doktors unten an dem großen Haus. Darunter befand sich das Schild seiner Frau. »Elisabeth Dillhausen, Dr. med., Spezialistin für Kinderkrankheiten« stand darauf.

So hatten die beiden Eheleute, die zugleich Freunde, Kameraden und Kollegen waren, sich das Feld ihrer Arbeit eingeteilt. Es dauerte nicht lange, da war fast kein Kinderkrankenbettchen in der Stadt, an das man die liebe, kluge Frau Doktorin Elisabeth nicht rief. Sie hatte schon Hunderte von kleinen Leuten aus dem heißen, wilden Lande böser Fieberträume ins ruhige, kühle Land der Genesung, in dem es so vergnügt ist wie sonst in keinem der Welt, zurückgeholt; sie hatte Schmerzen geheilt in manchem kleinen Hals und mancher kleinen Brust, die so weh taten, so weh; sie hatte Dankestränen in Mutteraugen gesehen, so hell, so diamantklar, – kein Diamant der ganzen Erde kann so blitzen, – und Grüße bekam sie von Schulkindern, wenn sie durch die Stadt ging oder fuhr, so lieb und bekannt und so stolz zugleich. Ach ja, sie konnte wohl mit Recht in ihrem ernsten, etwas bleichen Gesicht dieses leise, glückliche, dankbare Lächeln tragen, die Frau Doktorin!

Gerdas Mutter segnete die einstige kleine, übermütige Spielgenossin nun auch und sah sie im stillen an wie eine Art guten Engel oder mächtige Fee. Gerdas Leiden war der einzige große Kummer ihres Lebens gewesen; das kleine Ding bekam nach einem Fall von der Schaukel diese böse große, schmerzende Wunde im Hüftgelenk, die nicht heilen wollte und sie nun schon fast ein Jahr lang an jeder Bewegung, jedem frohen Spiel hinderte.

Unter der Behandlung der Frau Doktorin, zu der sich Gerdas Eltern nach ihrer Übersiedelung in die einstige Heimat von Gerdas Mutter rasch entschlossen, war die Sache nun in kurzer Zeit viel besser geworden. Die Schmerzen ließen nach, die Wunde begann zu heilen, Appetit und Kräfte, die ganz gesunken waren, kamen allmählich wieder. »Die Frau Doktorin,« – »die liebe Frau Doktorin,« – wie oft wurde das Wort wohl tagsüber im Hause gesprochen! Gerda fühlte sich ordentlich wichtig, als sei die Frau, die eine so herrliche Macht besaß, jetzt ein bißchen ihr Eigentum. Sie hörte nichts lieber, als wenn ihr Mütterchen sich den Kopf darüber zerbrach, wie aus einem so tollen Wildfang, als den sie die Liesel einst gekannt, eine so sanfte Helferin der Menschheit hatte werden können.

»Sie war so wild, daß sie nicht einmal mit Puppen spielen mochte. Wenn wir andern Mädels von unsern Lieblingen sprachen und Kleidchen und Strümpfchen für sie strickten, schüttelte sie sich und sagte: ›I gitt, i gitt!‹ Das weiß ich noch genau! Nur auf Bäume klettern, Stelzen gehen, himmelhoch schaukeln, Schlittschuh laufen, mit den Hunden tollen, das war ihre Lust als zehn-, elfjähriges Ding.«

»Und später?« fragte Gerda.

»Später? Das weiß ich eben nicht. Wir kamen dann aus der Stadt fort, denn Großvater wurde versetzt nach dem Rheine hin. Geschrieben haben wir uns nie, die Liesel und ich. Wir waren wohl manchen Nachmittag zusammen, doch als gewissenhafte Puppenmutter, der ein Loch in ihres Wachskindes Kleid das Leben verbittern konnte, verachtete ich die puppenlose Gefährtin ein bißchen. Sie war einmal mit ihren Stelzen in meine Puppenkaffeegesellschaft hineingefallen. Zum Glück saßen die kleinen Leute noch nicht um den Tisch, aber drei Tassen sind mir dabei zerbrochen, und die Kanne hatte von da an keinen Henkel mehr. Da hab' ich gar nicht so freundlich an die Liesel gedacht nach dem Abschied, der bald danach folgte. Und nun ist sie deine und meine Wohltäterin geworden, Gerda!«

*

»Nun also, Gerdelchen,« sagte die Frau Doktorin am nächsten Abend im trauten Dämmerstündchen, »hör' zu! Ob dir dein liebes, sanftes Mütterchen wohl schon einmal von der wilden Nachbarliese erzählt hat?«

Gerda wurde ein wenig rot und nickte ganz leise, aber die Erzählerin gab wenig darauf acht. In träumerischem Tone fuhr sie fort:

»Dein Mütterchen – die mochte freilich oft ihre großen, sanften Blauaugen mit dem Trauerrändchen von schwarzen, dichten Wimpern aufreißen in hellem Staunen über mich. Die war schon als ganz kleines Mädchen eine echte, kleine Frau und Mutter in winziger Ausgabe. Was sie tat, das tat sie ordentlich und nahm sie wichtig. Alle Puppen, die sie nach und nach geschenkt erhielt, wurden wie richtige Kinder besorgt, abends aus- und früh angezogen mit großer Umständlichkeit. Die Wickelkinder lagen in reinen, blütenweißen Bettchen mit Wärm- und Milchfläschchen versehen. Ich erinnere mich, daß Mariechen, dein Mütterlein, einmal, als ich sie zur Schule abholen wollte, gar nicht mit der Besorgung ihrer Kinder fertig werden konnte. Ich war voll Ungeduld, denn der ganze Schulweg war voll blanker, glatter Eisschlittern, und übrigens war es wirklich spät – die allerhöchste Zeit. Endlich waren wir glücklich auf halbem Wege. Da macht das Mariechen auf einmal spornstreichs kehrt. ›Wart auf mich! Ich hab' etwas vergessen!‹ schreit sie aufgeregt. Ein Schulbuch! dachte ich natürlich. Das kam bei Mariechen so selten vor, daß es mich heftig mit aufregte. Ich wartete wirklich, bis sie, puterrot im Gesichtchen, wieder angerannt kam, obgleich die Uhr unterdessen längst voll geschlagen hatte. ›Hast du's?‹ rief ich ihr entgegen. ›Was hattest du denn vergessen?‹

Sie konnte kaum sprechen, so war sie gerannt.›Den Willi zuzudecken!‹ keuchte sie. ›Das heißt, zugedeckt hatt' ich ihn schon, bloß nicht warm, nicht richtig.‹ – –

So eine Pflichttreue! Ich war aber damals gar nicht gerührt davon, sondern habe die Puppenmutter tüchtig ausgelacht.

›Was verstehst du davon!‹ sagte sie darauf sehr spitzig und verächtlich.›Du hast eben keine und weißt daher auch nicht, wie sie behandelt werden müssen!‹

Ja, Gerda, ich hatte wirklich keine! Ein Mädchen, bald elf Jahre alt, die nie eine Puppe gehabt hat! Ich mochte die starren, leblosen Dinger nicht leiden – von klein auf nicht. Anfangs hatte ich sie weggestoßen, verdorben, zerbrochen, in den Winkeln herumliegen lassen – Kinder waren sie mir eben nicht, sondern fremde, kalte, tote Sachen – dann hatte mir schließlich kein Mensch mehr eine geschenkt. Auf meinen Weihnachts- und Geburtstagswunschzetteln standen immer ganz andere Dinge: recht scharfe Taschenmesser, viel Bücher, Bälle, Reifen, Sprungseile und Stelzen. Meine guten Eltern waren traurig darüber, daß ich mich so jungenhaft entwickelte, aber den Willen taten sie mir schließlich doch; mit den verhaßten Puppen ließen sie mich in Frieden.

Nur einmal, zu einer Zeit, wo manche andere kleine Mädchen schon zu puppeln aufhören, ich glaube, in meinem zwölften Jahr – Mariechen war mit ihren Eltern damals schon längst aus der Stadt weggezogen – gab es zu Weihnachten einmal einen ganz unerhörten Schreck für mein puppenfeindliches Herz. Ich hatte mir natürlich wieder lauter Jungensachen gewünscht: einen Zauberkasten, eine kleine Dampfmaschine, ein Paar Schneeschuhe – sogenannte Skis – dazu.

Statt dessen saß auf meinem Platz unter dem strahlenden Tannenbaum zwischen einem schönen Nähkasten und einem blauseidenen Nadelkissen, in ein weißes Mullkleid mit rosa Schleifen gehüllt, ein Puppenkind. Du kannst dir nicht denken, Gerda, wie ich darüber erschrak! Ich glaube, die Tränen, die zornigen, trotzigen, kamen mir in die Augen. ›Die Eltern wollen dich verspotten,‹ rief es in mir. Aber da hatte die Mutter mich auch schon liebreich in ihren Arm genommen.

›Liese,‹ sagte sie innig, ›sieh einmal das schöne Püppchen an, wie es dich anfleht. Du sollst ein echtes, kleines Mädchen sein, ehe du ganz erwachsen wirst. Hab mich lieb! sagt das reizende Geschöpfchen, sorge für mich, gewöhne dich an mich, nähe mir Kleider, lege mich nachts in mein weiches Bett. Sieh, ich bin kein dummes, totes und starres Ding, ein Künstler hat mich gemacht! Schau mein Gesichtchen nur einmal ruhig an!‹

Ich tat es, noch ganz trotzig, noch tief verstimmt. Aber die Puppe war wirklich über alle Maßen schön und liebreizend, das mußte ich zugeben. Kopf und Glieder waren von Wachs, das Gesichtchen mit dem natürlichsten, lebendigsten Kinderausdruck, die braunen Augen von wirklichen Wimperchen umgeben, die Haare blond und seidenweich. Herzig sah das süße Ding mich an.

›Nun?‹ fragte die Mutter und sah mir mit ganz glücklicher Erwartung in die Augen. Mir gefiel die Puppe wohl, aber lieb haben wollte ich sie auf keinen Fall.

›Die ist ja doch tot und stumm und dumm!‹ sagte ich verstockt.

Tief, tief seufzte die Mutter auf. Ich fühlte, ich hatte sie schwer gekränkt. Sie hatte mit diesem Geschenk so viel bezweckt! Und einen Augenblick später bedauerte ich die Kränkung, die ich ihr angetan, doppelt schmerzlich; denn drüben, auf der andern Seite des Christbaumes, hatten die guten Eltern den zweiten Teil der Bescherung für mich aufgebaut. Mit einem raschen, seligen Blick nahm ich es plötzlich wahr. Da lag alles, was mein Herz verlangte: der Experimentierkasten, die Skis, ein Paar neue, nickelblitzende Halifaxschlittschuhe.

Nun konnte ich Mutter und Vater um den Hals fliegen! Nun konnte ich jubeln und jauchzen! Die Puppe sah ich den ganzen Abend nicht mehr an. Ich wollte sie wenigstens nicht mehr ansehen. Wie es trotzdem kam, daß ihre Blicke mich förmlich zu verfolgen schienen und meine dabei manchmal einen Augenblick festhielten, weiß ich nicht zu sagen.

›Die dumme Puppe, die will sich wohl einschmeicheln?‹ dachte ich. ›Ich will sie aber nicht! Damit basta!‹

Seltsam, in dieser Christnacht wachte ich einmal auf, und das erste, woran ich dachte, war doch die Puppe. Sie hatte ein gar zu liebes, reizendes Gesicht. ›Am Ende gewinne ich sie doch lieb,‹ dachte ich mit seltsamem Gefühl, und ich hätte die allergrößte Lust gehabt, aufzustehen und sie einmal anzusehen. Natürlich tat ich's nicht. Ja, ich kam sogar zu einem kühnen Entschluß, durch den ich mir das schöne Kind mit seinen bittenden Braunäuglein ein für allemal aus den Augen schaffen wollte.

›Ich tue sie in Pension,‹ nahm ich mir vor. Eine Schulbekannte, die schon sehr viel Kinder hatte und sie beinahe so gut pflegte wie Mariechen die ihren, sollte mein armes, einziges, von dem ich nichts wissen wollte, in Pflege nehmen. Hanna Moll würde selig über den Zuwachs sein, und mir war dann wieder wohl. Gleich morgen früh wollte ich die Mutter um Erlaubnis fragen.

Sie sagte nicht nein.

›Wenn du sie durchaus nicht magst, wenn dir alle Mädchenhaftigkeit und Sorglichkeit fehlt,‹ sagte sie traurig, ›dann ist's freilich am besten, du tust sie zu einem ordentlichen Mütterchen in Pflege – meinetwegen zu Hannchen Moll. Nur jetzt in den kalten Tagen würde ich sie nicht auf die Straße bringen. Das tut Wachspuppen nicht gut!‹

›Nicht gut?‹ Ich lachte. ›O, so zart wird sie wohl nicht sein!‹

Die Mutter wollte antworten, aber in demselben Augenblick wurde ein Besuch gemeldet, und sie mußte schnell hinaus.

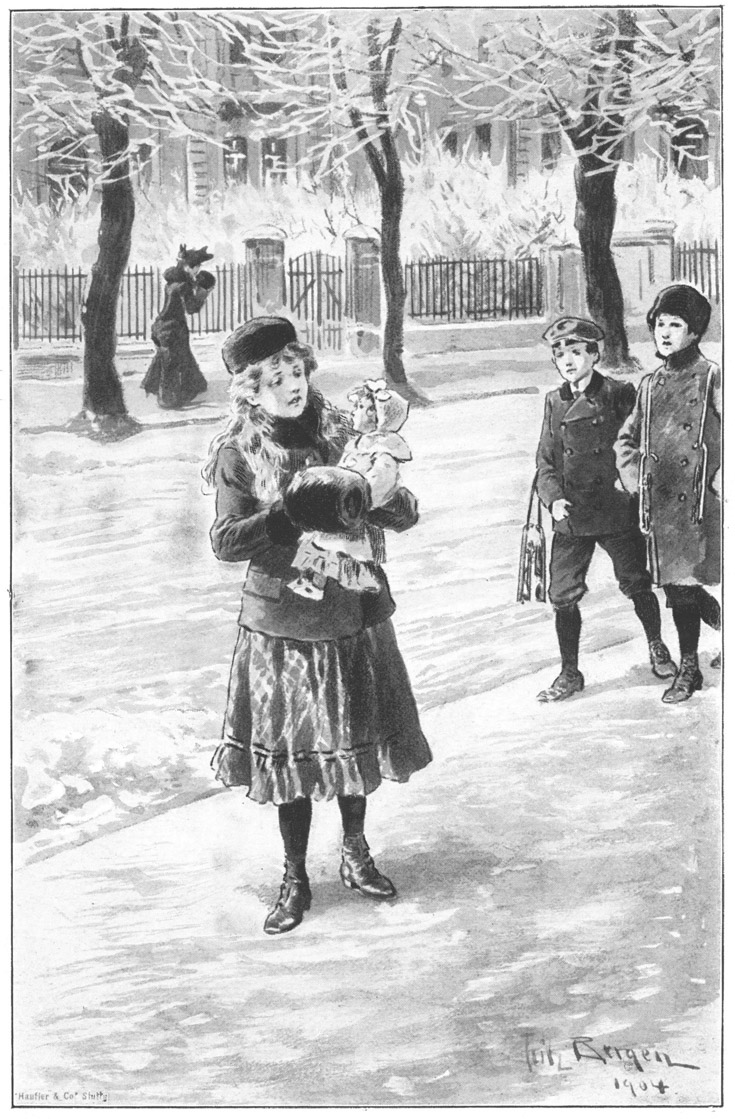

Auch ich hatte es eilig. Am Vormittag noch wollte ich mit den neuen Schneeschuhen vor das Tor hinaus. Vorher sollte und mußte das Puppenkind, das mir meine wilden Gedanken immer wieder beunruhigte, in Sicherheit sein, daß ich nie und nimmermehr daran dachte. Also vorwärts! Das Jäckchen an; das Pelzbarett auf; das Püppchen geholt!

Wie ich es so im Arme, wahrscheinlich recht ungeschickt, die Treppe hinuntertrug, dauerte mich die Puppe einen Augenblick. Die Augen mit den feinen Wimpern blickten so eigen, und es war, als sähen sie klagend und vorwurfsvoll aus, vielleicht weil ich das arme Ding so im ganz dünnen Kleid in die Kälte hinaus tragen wollte. Aber das war Unsinn, Puppen frieren ja nicht, Puppen sind ja starr und dumm und tot.

Rasch riß ich die Haustür auf. ›Bitte nicht! Bitte nicht!‹ schien da der sprechende Blick noch einmal zu bitten. Aber ich schrie dem armen, zarten Kindchen so recht grob ins Gesicht: ›Ih, Unsinn!‹ – Und da war ich auch schon draußen.

Es war bitterkalt, so kalt, daß sogar ich abgehärteter, kleiner Pommer im ersten Augenblick erschrak. Wie Messer schnitt die Luft, der fest gefrorene Schnee machte förmlich Musik unter meinen eiligen Schritten. Unwillkürlich deckte ich meinen Muff beim raschen Laufen ein wenig über die Puppe.

Aber da sagte die Puppe auf einmal etwas. Es klang wie ein ganz leises, leises ›Au‹! Vielleicht mag's auch mehr wie ›Knacks!‹ geklungen haben. Ich weiß nicht und wußte es damals nicht, ich sah nur, von einem heftigen Schrecken durchzuckt, in das kleine Gesicht.

Und da, Gerda, sah ich etwas, was mich vor Bedauern und Schreck ganz stumm und starr werden ließ.

Meiner Puppe schönes, kleines Gesicht war zersprungen.

Wohl Hunderte von scharfen Kreuz- und Querrissen liefen über die Stirn, die Bäckchen, das Näschen weg. Ein Anblick war's so recht zum Herzerbarmen, zum Weinen. Daß die Puppe tot und dumm war, daran dachte ich in diesem Augenblick wahrhaftig nicht. Ich fühlte nur das tiefste Bedauern über die zerstörte Schönheit und Lieblichkeit. Das Püppchen tat mir so leid, daß ich es lieb gewann, unendlich, herzinnig lieb gewann in diesem Augenblick.

Wie es kam.

Die Tränen mögen mir wohl in Strömen über die Backen geflossen sein, denn ein paar Jungen riefen mir im Vorübergehen höhnisch zu: ›Weine doch nicht so sehr, Mädel, du kriegst ja Eiszapfen ins Gesicht!‹

Nein, zum Gefrieren hatten die bitteren Tropfen nicht Zeit. Wie gejagt lief ich nach Haus zurück, mein armes Kindchen im Arm. Jetzt war es mein Kind! Nicht mehr im Traum dachte ich daran, mich von ihm zu trennen. Im Augenblick seines Unglücks hatte sich's in mein Herz geschlichen. Warm wallte es darin auf. Ich war eine richtige, echte, zärtliche Puppenmutter geworden in diesen paar Minuten. Ein Wunsch nur lebte in meinem Herzen: wenn ich es wieder gut machen könnte, was ich verdorben, wenn die Risse sich heilen ließen, die Schönheit des Lieblings sich herstellen ließe mit Mühe und Pflege!

Die Mutter wollte erst heftig schelten, als sie die verdorbene Puppe sah. Beim Anblick meines stillen Jammers ward sie aber nachdenklich und sagte nicht viel weiter als: ›Ich wußte es ja! Das feine Wachs, das im Zimmer warm geworden war, mußte in der scharfen Kälte spröde werden und springen! Schade! Das war das süßeste Puppengesicht, das mir je vorgekommen ist. Gut, daß dein Herz nicht an dem schönen Püppchen hing!‹

Da fiel ich der Mutter schluchzend um den Hals.

›Das ist's ja eben, es hängt daran, es hängt doch daran; jetzt eben hat's angefangen!‹ gestand ich ihr.

Die Mutter sah mich sonderbar lächelnd an. Ich aber konnte mich gar nicht zufrieden geben. Was konnte geschehen? Wie konnte ich die Puppe heilen? Nicht schlecht mag ich mein Mutterli gequält haben.

Sie sagte endlich: ›Der Puppe einen neuen Kopf kaufen! Solch einen feinen gibt's aber freilich nicht mehr. Das war ein Modell, weit her, aus Paris, glaub' ich.‹

Ich schüttelte den Kopf. Nein, einen neuen Kopf wollte ich dann auf keinen Fall. Mit einem neuen Kopf war es meine Puppe nicht mehr. Diese wollte ich heilen, diese mit den lieben Augen, die nun so traurig blickten aus dem rissigen, entstellten Gesicht.

›Versuch's!‹ sagte die Mutter, ›Vielleicht macht es die Wärme ein bißchen besser!‹

Das war ein Schimmer, ein leiser, winziger Schimmer von Trost. Ich schlich kleinlaut mit meinem kranken Kinde in mein Zimmerchen. In einer umgestürzten Fußbank machte ich ihr mit Hilfe von Tüchern und Kissen ein Lager zurecht. Daneben saß ich, traurig und still, tief gedankenvoll.

›Da hab' ich's nun! Draußen lacht die Wintersonne, und der Schnee knirscht, und ich hock' im Zimmer, hab' ein krankes Kind und muß es pflegen.‹

Ja, muß es, muß es! Das war mir klar. Kein Entrinnen gab's mehr. Wenn ich nur gewußt hätte, wie den Wunden abzuhelfen wäre! Der nahe Ofen, die Zimmerwärme taten ihre Schuldigkeit nicht. Da kam mir beim Nachdenken eine Idee.

Wenn ich feine, zarte Leinwand am Ofen ganz lind erwärmte, so, daß sie nicht richtig heiß war, aber doch so viel erwärmt, daß die Risse leis ineinander überschmelzen könnten?

Ich fing mit meinem feinen Taschentüchlein an. Ein Erfolg war, als ich eine Stunde später zum Essen gerufen wurde, wohl noch nicht zu spüren, mein Herz war aber doch ein bißchen leichter. Ich hatte mir die größte Ausdauer vorgenommen.

Ein eigenes, traurig frohes Gefühl war über mich gekommen, als ich so dasaß und meinem Patienten Umschläge machte. Es war, als müsse die sanfte Wärme dem Liebchen wohltun. ›Ich lasse nicht nach,‹ nahm ich mir vor. Mit der Zeit muß es ein bißchen besser werden. Eher ruhe ich nicht.‹«

»Und wurde es denn besser?« fragte die kleine Gerda gespannt.

»Denke dir, Gerda, ja! Nach Verlauf einer Woche war mein Kind von den vielen Umschlägen wohl sehr blaß und lange, lange nicht mehr so schön, als es gewesen war, die Risse waren auch keineswegs verschwunden, aber doch ganz merklich gemildert, und so betrachtete ich mein Kind nun als genesend, erlaubte ihm, aus seinem Bettchen aufzustehen, und trug es stundenlang im Zimmer umher. Ein eigenes Glücksgefühl lebte mir dabei im Herzen. Ich hatte die Wunden des Lieblings beinahe geheilt! Dabei war ein solcher Reiz, ein solcher Trost und Stolz! Ich hatte die Puppe mit jedem Tag lieber und betrieb die zarte ausdauernde Pflege, die ich ihr widmete, mit wahrer Leidenschaft.

›Wäre [Liese] ein Junge, müßte sie Arzt werden,‹ hörte ich den Vater damals zu meiner Mutter sagen. Das machte einen unaussprechlich tiefen Eindruck auf mich.

›O, wär' ich ein Junge!‹ – Wie oft hatte ich das früher bei meinen wilden Spielen schon gedacht! Nun dachte ich es mit noch viel größerer Sehnsucht. Arzt sein! Helfen! Heilen! – In die Wonne dieses Berufs konnte ich mich auf einmal so ganz hineindenken. Mit andern Augen als früher, mit sehnenden, fast neidenden, sah ich unsern alten Hausarzt an, als er kurze Zeit darauf ins Haus kam, um unserer Guste, die sich mit kochendem Wasser verbrüht hatte, den Arm zu salben und zu verbinden. Guste war dennoch so froh, so dankbar, die Wunden taten ihr so viel weniger weh.

›Du darfst mir die Salbe halten und ein paar Binden zureichen, wenn du dich so dafür interessierst,‹ sagte der Arzt, als er das nächste Mal kam.

Das tat ich, und ich gab mit scharfen Augen auf jede Handbewegung des Arztes acht. Dadurch habe ich viel gelernt. Immer mehr gab ich acht, immer mehr lernte ich bei allen nur möglichen Gelegenheiten.

›Geh zur Liese, die ist ein halber Doktor!‹ hieß es bald in der Schule, wenn sich eine gestoßen, geklemmt, geschnitten hatte, wenn ein Splitter in eine Hand, ein Staubkörnchen in ein Auge geraten war. Ein halber Doktor war ich nun freilich noch lange nicht, aber ich hatte für jeden Fall, wo es etwas zu heilen und zu helfen gab, das glühendste Interesse. Leise und fest zugreifen, Wunden auswaschen, salben, kühlende Umschläge machen, Binden umlegen konnte ich bald vortrefflich. An meinem Püppchen zu Haus, meinem Liebling, mit dem ich auch, nachdem das Gesichtchen fast ganz geheilt war, und die mir lieber und immer lieber wurde, immerfort ›ein bißchen krank sein‹ spielte, lernte ich, und übte ich so manches.

Nur schade, ewig schade, daß ich kein Junge war! Ein Doktor hätte ich werden müssen auf jeden, jeden Fall! dachte ich damals oft. Aber wie ein heller Blitz schlug's in mein Herz, als ich einst in einem illustrierten Blatt das kluge, sanfte und ernste Bild einer Ärztin, einer wirklichen Frau Doktorin, sah. Mit begierigen Augen las ich die Worte, die das Bild begleiteten. Oh, war es möglich, konnte eine Frau mit Mühe und Fleiß, nur unter viel größeren Schwierigkeiten, wirklich erringen, was ein Mann errang, studieren, Examen machen, Doktor werden, armen Menschen von ihren Schmerzen helfen, lindern, heilen, sie vom Grabesrand zurückholen ins liebe Leben?

Ich will es kurz machen, Gerda! Ja, es war möglich, und ich habe es erreicht. Meine guten Eltern ließen der einzigen Tochter ihren Willen.«

»Und du bist nun der Trostengel der Eltern, die Helferin der Kleinen, du süße, wilde Nachbarliese von einst,« sagte Gerdas Mutter, die schon längst der lieben Doktorin gegenüber am Bett ihres kleinen Mädchens saß und stumm und still lächelnd mit zugehört hatte.

Die Frau Doktorin sagte mit einem leisen, glücklichen Beben in der Stimme nur: »Ich bin die glücklichste Frau!«

»Hättest du dich durch dein Stelzen- und Schneeschuhlaufen aber vorher nicht so abgehärtet, so hättest du viele Wunden und Schmerzen doch wohl nicht sehen können,« neckte Gerdas Mutter. »Ein halber Bube warst du eben doch von jeher!«

Die einstige wilde Liese sagte mild und sanft: »Das kann sein.«

Gerda wollte nun noch vieles wissen, die Frau Doktorin hatte aber wirklich keine Zeit mehr, alle Fragen zu beantworten – außer einer: Was aus der ersten Puppe geworden war, »der ersten Patientin,« fügte die Mutter hinzu.

Da beugte sich die Frau Doktorin, schon halb im Gehen, zu der kleinen genesenden Kranken herab und sagte ihr ganz leise ins Ohr:

»Die habe ich noch in meiner Schatztruhe. Wenn du ganz gesund bist und hüpfen und springen kannst, kommst du und siehst sie dir einmal an!«