|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

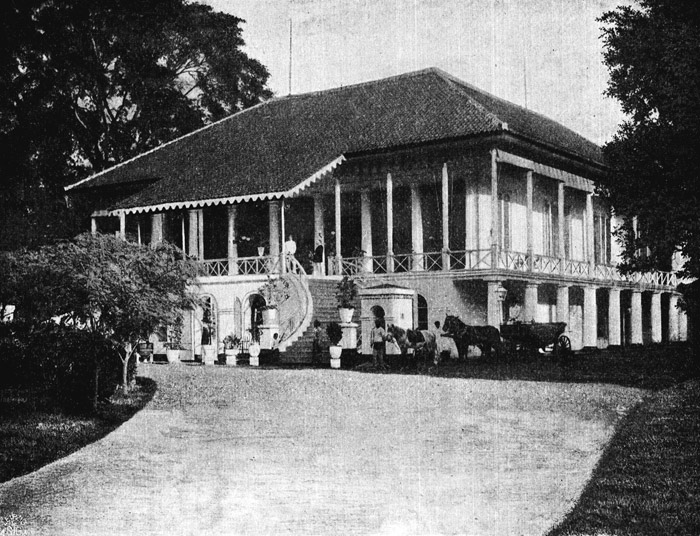

Europäerhaus in Batavia.

Von dem grossen Schwarm der Indienfahrer, den die Koningin Regentes barg, ist ausser uns nur noch ein Reisender auf unserem Schiffe wieder erschienen, das nach dem Aufenthalt in Batavia seine Fahrt an der Küste von Java entlang nach Surabaja fortsetzt. Es herrscht eine höchst erfreuliche Ruhe an Bord. Man hört vor allem keine missgestimmte oder vergnügte junge und jüngste kleine Holländer und Holländerinnen mehr schreien und quieksen, was auf der Fahrt nach Batavia eine Hauptplage an Deck war. Die niederländisch-indischen Kinder scheinen uns im Punkte Lärmmachen besonders bösartig zu sein und die zugehörigen Mütter noch nachsichtiger als Mütter gewöhnlich gegen ihre Kinder schon sind. Nur eine junge und energische, blonde Mama zeichnete sich durch kräftige Behandlung ihres Jungen aus, den sie so ziemlich jeden Tag ein Mal in den vorn vergitterten, leeren Hühnerstall sperrte, was sich zur Beruhigung des Schreihalses als sehr praktisch erwies. Die meisten der guten Holländerinnen nahmen es aber förmlich übel, wenn man das Toben ihrer Sprösslinge nicht einfach entzückend fand und gelegentlich gar ein Mal zu verstehen gab, dass nach Gesetz und Recht z. B. der Rauchsaal eben für Raucher da ist, die in Ruhe und Frieden in den blauen Dunst ihres Cigarrenqualms sehen wollen, und nicht für ungeberdige Rangen.

Ungehindert durch Dutzende von Singapurstühlen mit lang darauf gestreckten Reisenden kann man jetzt seinen Spaziergang machen, die Tische im Salon sind nicht mehr stets besetzt, sodass man in Ruhe hier einen Brief schreiben mag, die Badekammern nicht mehr von einer Reihe Wartender belagert, und schliesslich sind die Toilettengesetze noch ein wenig gemildert. Grundsätzlich abgeschafft sind die in heissen Tagen wirklich höchst unpraktischen Stulpen, und sogar der Hemdkragen, dessen Fehlen übrigens bei den am Halse geschlossenen Tropenjacken nicht sehr auffällig ist, wird gerne vermisst, kurzum wir verwildern schon zusehends, aber eigentlich fühlen wir uns erst jetzt behaglich auf dem Schiffe, das wir nach dem mehrtägigen Aufenthalt in Batavia wie einen alten Bekannten begrüssten.

Über die grüne See hinweg sehen wir rechts die grüne Javaküste; ein weisser Wolkenflaum liegt über den Höhenzügen, als Nachzügler vom Gewitter, das gestern Abend über der langen Insel mit grauschwarzen Wolken, meilenlangen, zackigen Blitzen und verwaschenen Feuerstreifen stand, ein wundervoller Anblick, die gewaltigen Himmelsfeuer am Gebirge toben zu sehen.

Jetzt ruht friedliche Stille auf Land, Wasser und Schiff, und wir haben die schönste Müsse, den Erinnerungen an die letzten Tage nachzuhängen. Mit dem Auslaufen unseres Dampfers in die Einsamkeit des Meeres sind wir mit einem Schlage dem Trubel und der Hast des Landes entzogen und können uns der sonntäglich-ruhigen Stimmung hingeben, die auf einem guten Schiffe bei guter Fahrt und guter, kleiner Reisegesellschaft von selbst ihren Einzug hält. In der That giebt es wohl nicht viele bessere Mittel, nach aufreibenden Städtebesichtigungen, geschäftlichen Besorgungen und gesellschaftlichen Vergnügungen sich dem Getriebe zu entziehen als das, mit möglichst wenigen, angenehmen Begleitern in See zu fahren.

Unserer Erinnerungen sind es viele. Sieht man zunächst von den persönlichen Ereignissen ab, so tritt immer wieder wirkungsvoll der Eindruck der malerischen, lieblichen Tropennatur in den Vordergrund. Wir hatten uns Herrliches vorgestellt und sind nicht enttäuscht worden. Es ist in der That ein wundersames Bild, die Erde in diesem üppigen, südlichen und doch jetzt so nordisch maigrünen Schmuck.

Als wir im Emmahafen auf Sumatra in die weite Padangbucht fuhren, war die Landschaft schon in nächtliches Dunkel gehüllt. Trotzdem wurde natürlich alsbald ein Spaziergang an Land gemacht, zumal es in Anbetracht des Lärmes beim Ein- und Ausladen der Frachtgüter ganz angebracht war, die Nacht zu kürzen. Von der Vegetation war an Einzelheiten im Mondenscheine wenig zu erkennen. Wir hatten zunächst nur den Eindruck übergrossen Reichthums und gewaltiger Üppigkeit der Pflanzenwelt. Hier und da hoben sich Tamarindenbäume, hochstämmige Kokospalmen aus dem buschigen Untergrunde gegen den Himmel ab. Lauwarme, feuchte Luft, tausendfältiges Gezirpe in Gras und Busch, an den Wegen zwischen den dunklen Bäumen niedrige indische Wohnhäuser mit geräumiger, weisser, offener, lichterfüllter Veranda, dann aneinandergedrängte Hüttchen, vor denen beim Scheine flackernder Lampen seltsame Früchte ausgeboten wurden, chinesische Läden, in denen gleichmüthige Söhne des Reiches der Mitte europäische Waaren, viele aus Deutschland, Aachener Bier und andere Bräus, die wir hier zwischen den Palmen nicht erwarteten, ausgelegt hatten.

Die Morgenfrühe brachte uns den entzückenden Blick auf die bergumfasste Hafenbucht mit ihren schön geschwungenen Uferlinien und ins Meer gestreuten Inseln. Jedes Fleckchen Erde, und wäre es nur ein Felsenspitzchen, das dem Meere entragt, grünt in sich drängender Vegetation, ein erfrischender Anblick nach der langen Meeresfahrt, die uns ausser der Sicht auf das italienische Land nur die flache Küste Egyptens, die Wüsten und sonnendurchglühten, steinernen Gestade des Rothen Meeres gebracht hatte. Die erste Begeisterung an der tropischen Natur äusserte sich alsbald in der leichtsinnigen Plattenverschwendung, die im Anblick der lieblichen, palmengeschmückten Inseln, der herrlich modellirten grünen Uferberge und der blauen Alpenkette im Innern der Sumatrainsel verübt wurde.

Wir hatten die langgestreckte Südküste in Padang etwa in der Mitte getroffen und fuhren nun an ihr noch gut 24 Stunden nach S.-O. entlang. Der Sonnenuntergang war nur noch zwei Stunden fern als wir Krakatau, die Insel der Schrecken von 1883 zu Gesicht bekamen. Der etwa 700 m aus dem Meere sich erhebende Berg war im erwähnten Jahre der Centralpunkt gewaltigster Eruptionen, deren Getöse man Hunderte von Kilometern weit hören konnte, deren Auswurfsmassen (an 18 cbkm) die Luft verfinsterten, einen Flächenraum von der Grösse der Niederlande dicht bedeckten und viele Malayendörfer, wie einst die Aschen des Vesuvs Pompeji, begruben. Die wüthenden Explosionen hatten die feinsten zerstäubten Lavatheilchen in die höchsten Zonen der Atmosphäre geschleudert, und man führte die wundervollen Abendröthen im Jahre 1884, die sich auch in Deutschland zeigten, auf diese Staubtheilchen zurück, die sich wohl rund um die Erde verbreiteten.

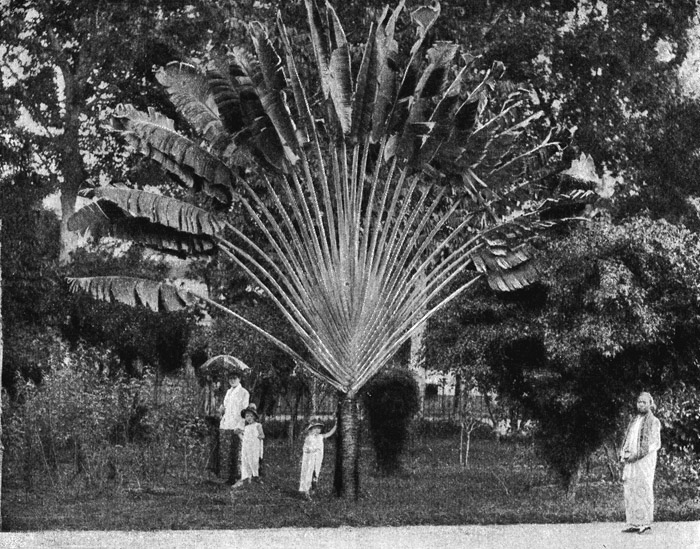

Indische Tropenfrüchte.

Das grösste Unheil richtete das durch die Explosionen und das Versinken der halben Insel gewaltig aufgerührte Meer an, das mit 25 m hohen Wellen die Küsten überflutete und in seinem ungestümen Wasserschwall Menschen, Thiere, Baum und Strauch vom Lande wegfegte. Ein Dampfer wurde von den Wogen auf einen für ihn sehr ungewöhnlichen Ort, den Marktplatz eines Städtchens, gesetzt.

Der Opfer der Katastrophe hat es leider sehr viele gegeben. Es sollen bei dem furchtbaren Ereigniss an 40 000 Menschen umgekommen sein.

Von dem einstigen Kegelberge steht nur noch die eine Hälfte. Die andere ist ins Meer versunken, bei den Explosionen zum Theil zerstäubt und in alle Winde geschleudert. Die schroffe, neugeschaffene Wand, ein weltberühmter Vertikalschnitt durch den Vulkan, war deutlich vom Schiffe aus zu beobachten. Mächtige Runsen durchziehen bereits wieder die Bimssteinmassen am Abhange des Berges. Das spülende Wasser schwemmt sie massenhaft ins Meer, auf welchem sie in langen gelben, den Wellenzügen angepassten Streifen schwimmen.

Der nach der Eruption natürlich vegetationslose Berg bedeckt sich jetzt wieder mit Grün, und am Strande sind sogar einige Bäume schon wieder emporgediehen. Allmählich wird sich der Krakatau, der jetzt noch so deutlich den Stempel der finsteren Mächte der Tiefe trägt, zu einem lieblichen Eilande umgestalten, und nur der Kundige wird, wie bei so manchem anderen reizenden Landschaftsbilde in Indien, den gefährlichen Boden erkennen, unter dem die zerstörenden, vulkanischen Kräfte nur schlummern.

Nun deckte sich das rasch hereinbrechende nächtliche Dunkel auf Land und Meer. Die vielgerühmten Schönheiten der Sundastrasse zwischen Java und Sumatra lagen verborgen. Über solch ein Fallen des natürlichen Vorhanges vor einer gern gesehenen Scenerie muss man sich bei Schifffahrten nothgedrungen trösten. Man soll zufrieden sein, wenn es einem nicht wie Marc Twain und Genossen geht, die bekanntermassen trotz aller Anstrengungen den Sonnenaufgang auf dem Rigi stets verschliefen.

Am anderen Morgen lag unser Dampfer in dem als Fieberherd auch jetzt noch gefürchteten Tandjong Priok, dem Hafen von Batavia, der durch eine Eisenbahn mit der mehr landeinwärts gelegenen Stadt verbunden ist. Der Zug führte uns durch die, wie man sagt, krokodilreichen Ufersümpfe mit ihrer malerisch üppigen Vegetation zu der unteren Stadt Batavia, dem eigentlichen Handelsplatz, wo die Contore der europäischen Kaufleute, und auch die Werkstätten und Läden von 20 000 fleissigen Chinesen sich befinden. Alle Europäer ziehen sich nach des Tages Arbeit am Nachmittag in die obere Stadt zurück. Eine Dampfstrassenbahn sorgt für bequeme Verbindung. Wie auf der Eisenbahn gliedern sich auch auf ihr die Klassen in solche für Ausländer und solche für Inländer; der Holländer lässt grundsätzlich in allen Stücken den Unterschied zwischen Europäern und Malayen äusserlich heraustreten.

Das Hotel Wisse bot uns den ersten Einblick in ein indisches Gasthaus. Mit seiner weitläufigen, in weissem Marmor leuchtenden, säulengeschmückten Veranda, dem prächtigen Vorgarten mit wundervollen, hochragenden Palmen macht es von aussen einen vortrefflichen Eindruck. Ein grosser Innenhof wird von den niedrigen Gebäuden mit den Fremdenzimmern, Baderäumen u. s. w. eingeschlossen. Überall ist für Kühle und Schatten gesorgt, sei es durch steinerne Fussböden, weit vorspringende Verandendächer und gewaltige Vorhänge, die unmittelbare Sonnenbestrahlung von den Wänden der Wohnhäuser abhalten. In den geräumigen, aber sehr einfach gehaltenen Zimmern fallen vor allem die riesigen, von weissen Moskitonetzen umspannten Betten auf, deren Breite ungefähr der Länge unserer Lager entspricht. Ehepaare bekommen nicht zwei Betten, sondern eins, aber ein besonders grosses. Die Kissen sind nicht mit Federn, sondern den weichen, weissen Baumdaunen, den indischen Baumwollfasern, Kapok genannt, gefüllt.

Die Lebensweise ist natürlich den Hitzeverhältnissen entsprechend geregelt. Eine grosse Zahl von Stunden wird in Indien mit dem Verpassen der heissesten Zeit hingebracht. Hat man morgens gegen 6 sein Brausebad genommen oder sich ein paar Kübel Wasser über den Leib gegossen, so geniesst man bei einer Tasse Kaffee eine gute Weile die Morgenkühle. Teakholzstühle, deren Seitenlehnen man verlängern kann, um den ausgestreckten und gespreizten Beinen Unterlagen zu verschaffen, Wiegestühle und Rohrsessel sorgen für bequeme, wenn auch z. Th. nicht sehr anmuthige Lage. Natürlich zieht man sich luftigst an. Die Damen erscheinen in Sarong und Kabaja, die Herren in Tjelana (einer weiten, bunten Kattunhose) und weisser Jacke. Die Kinder springen in ihrer Tjelana monjet umher, der »Affenhose«, die aus einem Hemd mit Hosen aus einem Stück besteht. Alles ist in blossen Füssen und Pantoffeln. Bis gegen 8 Uhr kann man ohne zu sehr von Wärme belästigt zu werden, kleine Ausflüge machen, wenn man will, auch zu Fuss. Doch zieht man es allgemein vor, sich der zweirädrigen, billigen Wägelchen, Sados (dos à dos) genannt, zu bedienen. Die ausdauernden Pferdchen ziehen die Karren ständig in flinkem Trab.

Im Vorgarten eines Europäerhauses in Batavia.

Bald nach 8 findet man sich beliebig zum Frühstück ein, dann wird bis gegen 12 gearbeitet und um 1 erscheint man zur »Reistafel«. NB! Der richtige Niederländisch-Indier genehmigt aber vorher erst 2 bis x Schnäpse, pait genannt, die auf einem Tisch in der Veranda umsonst zur Verfügung stehen, und die man sich selbst aus Genever und Pomeranzentinktur mischt. Ob das viele Paiten in der Hitze Indiens bekömmlich ist, lasse ich dahin gestellt, ebenso ob die Reistafel wirklich die für Indien einzig wahre Kost ist, wie man es uns versicherte.

Diese Reistafel hat ihren Namen nach dem Hauptgericht, in Wasser abgesehen von Salz ohne Zuthaten gekochtem und gedämpften Reis. Die Körner dürfen dabei nicht zu Brei zusammenbacken, müssen vielmehr einzeln und ein klein wenig härtlich bleiben. Zu dieser einfachen und ganz annehmbaren Grundlage kommen die mannigfachsten Beigaben, zunächst eine von spanischem Pfeffer scharfe Sauce (Sambal), dann Huhn in verschiedener, scharfer und milder Zubereitung, gebratenes Rind- und Hammelfleisch, Leber, rothe Fischchen, Garneelen, Spiegeleier, Lombok (spanischer Pfeffer), Ingwer, rohe Gurken, in Kokosöl gesottenes Gebäck und wer weiss was sonst noch alles. Dieses unheimliche Sammelsurium der entgegengesetztesten Genüsse wird nun als ein Gericht verspeist, entweder so, dass man diese verschiedensten Sachen um den gewaltigen, in einem tiefen Teller untergebrachten Reishaufen legt, und abwechselnd das eine oder andere zum Reis nimmt, oder, was noch gräulicher ist, alles zusammenrührt und diese Masse, die uns stets unwillkürlich an das Futter erinnert, das in meiner Harzer Heimath dem Borstenvieh vorgesetzt wird, mit Löffel und Gabel verzehrt. Der selige Feinschmecker Savarin würde wohl im Grabe sich nicht nur umdrehen, sondern förmlich rotiren, hörte er von diesem Angriff auf den guten Geschmack. Die Holländer-Indier schwören aber auf die Reistafel und können sie gar nicht scharf genug bekommen. Ein Bekannter behauptete uns gegenüber im Scherz, bei einer richtigen Reistafel müssten einem förmlich die Thränen über die Backen laufen. Glücklicherweise giebts beim Mittagstisch auch noch europäisches Essen, allerdings ständig und ewig dasselbe Beefsteak mit Bratkartoffeln.

Die Stunden von 2 – 4 gehören der Siesta, die man mit einer Cigarre einleitet, und dann gewöhnlich in dem Riesenbett im Schlafanzug verbringt. Mit einem Bade und einer Tasse Kaffee oder Thee frischt man sich auf und ist wieder zu Arbeit oder Vergnügen bereit. Wer Besuche zu machen hat, benutzt die Stunde von 7 – 8 oder nach dem Abendessen. Man hält dabei auf europäische Formen auch in der Kleidung. Die Herren kommen im schwarzen Gehrock; vernünftigerweise hat man aber den schwarzen Schlapphut für den Cylinder eingetauscht.

Nachdem man gegen 8 europäisch zu Abend gegessen hat, widmet man sich der Erholung durch Spazierfahrten (wobei Damen und Herren oft barhäuptig sind), besucht sich auf den hell erleuchteten Veranden oder geht in den Club. Die »Harmonie« Batavias, nicht minder die »Concordia« besitzen je ein sehr schönes Vereinshaus mit grossen, kühlen Marmorsälen, Lesehallen, Billardzimmern und prächtigen Gärten. Musikalische Genüsse werden ab und an geboten, die theatralischen sind spärlich und schwächlich. Der frisch aus Europa angekommene Fremde entbehrt gute musikalische und theatralische Leistungen natürlich nicht so sehr wie der alte Indier, der sie vielleicht schon viele Jahre vermisst hat. Der Reisende findet volles Genügen in der Betrachtung der tropischen Natur und des fremdartigen Treibens der Eingeborenen und eingewanderten asiatischen Völker. Von letzteren sind besonders die Chinesen von Bedeutung, die eine förmliche Stadt für sich bewohnen, wo man in unzähligen Läden und Werkstätten besonders recht schöne Holzwaaren, Tische, Stühle, Schränke u. s. w. in Bearbeitung sowie zum Verkauf fertig findet, und wenn man scharf zu handeln versteht, auch billig erwerben kann. Die Chinesen verrichten ihre Arbeit hier häufig mit nacktem Oberkörper.

Die Abgesandten dieser Händler finden sich mit ihren grossen Bündeln voll der verschiedensten Sachen aus China und Europa in allen Hotels ein, wo sie vor den im Stuhle ruhenden Reisenden, besonders vor den unerfahrenen neu Angekommenen, unermüdlich ihre Sachen ausbreiten und gewöhnlich auch etwas an sie loswerden. In ruhender Unverschämtheit fordern sie meinethalben für ein paar Rockknöpfe einen Gulden, um sie vielleicht für ein paar Cent abzugeben. Ich habe z. B. für je einen Ringit (2½ Gulden) zwei japanische Säbel mit in Knochen geschnitzter Scheide gekauft, die zuerst für 20 Gulden das Stück angeboten wurden. Auf die Dauer können einem natürlich diese auf unsere Unerfahrenheit gegründeten, naiven Angebote lästig fallen. Viel bescheidener als die Zopfträger erweisen sich die javanischen Händler und Händlerinnen, die aus ehrerbietiger Entfernung, oft in knieender oder kauernder Stellung ihre Waaren zeigen und auf ein verneinendes Kopfschütteln sich leise entfernen. Im Übrigen hat der Verkehr selbst mit dem niedrigsten Volke nichts Unangenehmes, wie es z. B. in der Türkei, in Egypten, Russland u. s. w. der Fall ist. Zerrissene Kleider, wie sie in Russland beim Volk ja eigentlich offiziell sind, findet man in Java nicht, und erfreulicherweise hält sich der Malaye durch reichliches Baden sauber.

Als Badestelle dienen für die batavischen Javanen der Fluss (Kali besaar) und die Kanäle, deren chokoladefarbenen Gewässer sich langsam durch die Stadt wälzen. Zunächst wirkt dies öffentliche Baden auf den Strassen etwas überraschend, doch gewöhnt man sich an den Anblick der nassen Männlein, Weiblein und Kindlein ebenso schnell wie in europäischen Seebädern. Die braunen Gesellen und Gesellinnen widmen sich ihrem Bade, das zugleich mit Kleiderwäsche verbunden ist, ohne sich viel zu geniren, bleiben aber doch nach Möglichkeit verhüllt. Frauen und Mädchen ziehen sich auch im Wasser ihren Sarong nicht ab, knüpfen ihn vielmehr hoch unter den Armen zusammen. Nicht selten gewahrt man unter dem badenden Volke hübsche Gestalten.

Furcht vor Erkältungen scheint unbekannt zu sein. Mit den nassen Kleidern angethan klettern die Malayen unter Benutzung eines treppenartig eingekerbten, vom steilen Ufer ins Wasser ragenden Baumstammes auf die Strasse, ziehen von dannen und lassen ihre Kleider am Körper trocknen.

Die Tracht der Malayen in Batavia ist ganz kleidsam und wird ziemlich sorgfältig in Ordnung gehalten. Wie in allen heissen Ländern ist auch hier der Anzug mehr zum Schmuck als zur Bedeckung da, und grade aus diesem Umstande, dass er mehr Putz als natürliches Erforderniss ist, erklärt sich wohl die Sorgfalt, die auf ihn verwandt wird, ähnlich wie bei uns, wo ja auch auf die nicht nothwendigsten Bekleidungsstücke, wie z. B. Hüte, wenigstens bei den Damen die allergrösste Sorgfalt gelegt wird. Alle Malayen gehen barfuss. Die Männer stecken im bunten Sarong oder auch in Hosen, im letzteren Falle schlingen sie einen Sarong um die Hüften, sodass er noch weit unter einer etwaigen Jacke herausragt. Den Kopf schmückt ein Turban aus buntem Tuch. Mädchen und Frauen tragen gleichfalls Sarong und Jacke, die Haare frei aufgesteckt ohne Tuchbedeckung. Die Kinder erfreuen sich vielfach paradiesischer Nacktheit, besonders die Jungen, während die Mädchen oft phantastisch ausgeschmückt werden, nicht selten unter Zuhülfenahme eines Reispapps, mit dem man ihre Gesichtchen, besonders die Stirn, kreideweiss anstreicht.

Bei der Arbeit entledigen sich die erwachsenen Männer gern fast aller Kleidung. Der Sarong wird dann wohl hochgenommen und in einen zwischen den Beinen sich durchziehenden Schurz verwandelt, der Oberkörper ist dann bloss. Lasten trägt man meist an den Enden eines etwa 2 Meter langen, zuweilen auch gekrümmten Holzstabes, der in der Mitte auf eine Schulter gelegt wird. Beim Gehen unter der Bürde ist ein flinker wippender Schritt üblich.

Als charakteristische Figur ist hier der Strassensprenger nicht zu vergessen, der geschickt mit seiner gewaltigen hölzernen Giesskanne, die sich durch ein dickes Bambusrohr entleert, in die braunen Wasser des Flusses und wieder hinaufsteigt, um die Strassen durch reichliche Besprengung angenehm zu kühlen.

Die weitläufige Europäerstadt macht einen sehr guten Eindruck. Da hat man breite Strassen, grosse Plätze, darunter den grünen Königsplatz von 1 km Länge und gleicher Breite, prächtige, weisse Wohnhäuser in schönen Gärten, grosse europäische Verkaufshallen, die beiden Clubhäuser, ein vorzügliches ethnographisches Museum, Theater, Kasernen, kurz was man von einem bedeutenden Orte erwartet, nur anscheinend keine Kirchen. Wenn man in Europa eine grosse Stadt auch erst in der Ferne sieht, so heben sich, gar nicht zu reden von Moskau oder Berlin, aus dem Städtebild schon Thürme und Kuppeln der Gotteshäuser aus dem Bautengewirr charakteristisch heraus. Das fehlt in den niederländisch-indischen Plätzen. Die Eingeborenen sind zwar Muhamedaner, bauen aber keine grossen Gebetshallen und Minarets, und die Europäer halten anscheinend mehr vom Errichten von Geschäftshäusern als vom Bauen von Kirchen. Chinesische Tempel fallen im Städtebild wenig auf.

In Batavia hat es uns gut gefallen, nicht minder auch in Samarang, wo unser Dampfer ein paar Tage anlegte. Es ist eine bedeutende Handelsstadt von etwa 80 000 Einwohnern, mit schönen Plätzen und breiten gutgehaltenen Strassen und bot uns zudem, was natürlich zum behaglichen Genuss unerlässlich ist, vortreffliche Unterkunft im Hotel »Pavillon«.

Wie in Batavia, so fiel uns auch hier, was noch zur Ergänzung unserer Gasthausschilderung vermerkt sei, die übergrosse Fülle von malayischen Bedienten auf, von denen man oft 15 – 20 auf einem Fleck kauernd und ausser Plaudern nichts thuend beieinander sitzend fand. Dass in einem grösseren Hotel an 40 und mehr niedrige Bediente angestellt sind, ist nichts Ungewöhnliches. Übermässig grosse Schaaren dienstbarer Geister findet man auch in den Privathäusern durchweg. So erzählte man uns gelegentlich des Besuches bei einer Familie, dass im Hause 15 Diener ständig besoldet werden. Hausfrauen, die ja mit 1–2 Dienstmädchen schon oft genug ihre voll genügende Plage haben, werden beim Lesen dieser Zeilen froh sein, sich nicht mit 1–2 Dutzend Kulis ärgern zu müssen, welches Schicksal ihnen in Indien aber sicher blühen würde. Ein gutes deutsches Hausmädchen, das allerdings unserer Meinung nach sich ganz unverhältnissmässig abrackern muss, concentrirt in sich die Arbeitskraft von sicher ½–⅔ Dutzend malayischer »jonges«. Sie besorgt die verschiedensten Arbeiten; in Java ist die Arbeitsteilung Grundsatz. Ist es z. B. die Aufgabe eines jonges Wasser zu tragen, so ist es ihm gänzlich gleichgültig, ob etwa eine von ihm bemerkte Katze sich gerade das Fleisch aus der Küche stiehlt oder nicht. Darum sich zu kümmern ist nicht sein Amt, das geht einen anderen jonges an, den nun wieder die Geschäfte seines Collegen nicht berühren. Da die Arbeiten im Haushalt mannigfaltig sind, giebt's eben auch viele Diener. Man zahlt einem jeden 10–15 Gulden im Monat, dem Mandur (dem obersten Diener) 20–30 Gulden. Dazu erhält noch jeder monatlich für etwa 2½ Gulden Reis. So kommt in einem besseren Haushalt schon über 300 Mark im Monat auf Dienstbotenlohn. Durch solche und andere Verhältnisse, wie theuere Miethen, die durch das Klima vorgeschriebene, etwas luxuriöse Lebensweise bezüglich Trinken, Essen, Kleidung, vielfache Benutzung von Wagen, die man sich auch gern zu eigen hält, kurz durch die ganze auch vor grösseren Ausgaben nicht zurückschreckende Lebensführung, die man ja vielfach in den Tropen findet, wird der Aufenthalt in Niederländisch-Indien ziemlich kostspielig. Im Hotel bezahlt man allerdings für Wohnung und Essen ohne Getränke nur 5-6 Gulden täglich, doch kann man alles in allem darauf rechnen, dass man in Java soviel Gulden wie in Deutschland in gleicher Zeit Mark ausgiebt.

javanische Schöne.

Erfreulicherweise ist die unvernünftige Sitte des Trinkgeldergebens noch nicht in Niederländisch-Indien eingerissen. Die wenig erquickliche Scene, dass beim Abschied der Reisenden vom Hotel aus allen Ecken nie vorher gesehene Leute zusammenströmen, die ein klingendes Andenken wünschen, wie man es besonders in Russland erleben kann, fällt hier fort. Natürlich sträubt sich auch der Malaye nicht heftig, wenn man ihm Einiges in die Hand drückt, und man fährt auch nicht schlechter, wenn man dem Mandur bei der Ankunft einen Gulden widmet. Es geht aber auch ohne das.

In Anbetracht der theuren Lebensweise sind die Besoldungen der Beamten ziemlich hoch. Gehälter von 600, 800, 1000 Gulden im Monat und mehr sind nichts Ungewöhnliches. Administratoren auf Plantagen erhalten ausserdem noch einen Gewinnantheil, oft von 10 Procent, was zum Theil sehr hohe Summen ausmacht. Der Verdienst der Eingeborenen, die auf den Pflanzungen beschäftigt werden, ist anderseits gering. Sie erhalten täglich 15-40 Cents, Frauen die Hälfte. Die genügsame Lebensweise der Malayen, die mit Reis und Fisch völlig zufrieden sind, lässt sie bei dem Lohn doch gut auskommen. Diese niedrigen Arbeitspreise sind natürlich ein Hauptfactor im industriellen Leben auf Java, wo man in Folge dieser Verhältnisse z. B. in der Zuckerindustrie ausserordentlich billig produciren und der Concurrenz Europas wirksam begegnen kann.

Samarang liegt in einem Halbrund mächtiger Vulkanberge, die an 3000 Meter Höhe erreichen. Den malerisch sehr wirksamen breiten Hintergrund bildet die breitgelagerte Masse des Ungarang, rechts erheben sich zwei mächtige Kegelberge, der Sindoro und Sumbing, und links ragt der gewaltige Merbabu empor, alles Berge, die dem Leser wohl ebenso unbekannt sind, wie sie mir bis vor kurzem waren. Die Javainsel ist so reich an Feuerbergen (man könnte leicht ein halbes Hundert zusammenzählen), dass man in Europa mit Recht vorzieht, lieber keinen als alle sich einzuprägen.

In diesem Kranze der Vulkane umgliedern niedere Hügelwellen die Stadt. Auf einer vorderen, etwa 100 Meter hohen Erhebung liegt das Gasthaus Tjandi, das uns einen schönen Blick über das Vorland und die Hafenbucht gewährte. Wir waren vor einem sehr ergiebigen Gewitterregen unter die Veranda des Hotels geflüchtet und erfuhren hier die Ueberraschung und Freude, gänzlich unvermuthet den Bruder eines meiner hannoverschen Collegen zu treffen. Die Welt ist bekanntermassen klein. Man soll auch im fernsten Osten oder Westen nur darauf gefasst sein, seinen Hausnachbar oder wenigstens einen der ihn kennt zu finden.

Auf guten Wegen fuhren wir um die Stadt herum durch eine Reihe kleiner Ansiedlungen, deren gelbe Bambushäuschen halb versteckt lagen in der Fülle nutzbringender Anpflanzungen besonders aus schlanken Kokospalmen und der lang- und breitblättrigen hier Pisang genannten Banane. Öfter führte der Weg durch einen schmucklosen malayischen Friedhof. Dicht gedrängt finden sich dort einfache Gräber, die durch kegelförmige Holzpfähle ohne Inschrift schwach gekennzeichnet sind. Nur zuweilen erhebt sich über einem Grabe ein kleines Monument in Gestalt einer eigenartigen geschnörkelten Holzlade mit buntem Anstrich. Mit ihrer Armseligkeit stehen diese Begräbnissplätze in starkem Gegensatze zu den weitläufig angelegten Friedhöfen der Chinesen, deren Ruhestätten ganze Hügelreihen einnehmen. Halbrunde helle Mauern umschliessen in weitem Bogen die Gräber, an denen oft zierliche, bunte Inschriften wohl von den Entschlafenen berichten. Wie uns erzählt wurde, treiben die reichen Chinesen, deren es in Java eine bedeutende Menge giebt, einen grossartigen Cult mit den Leichen ihrer Verwandten. Nach dem Tode suchen sie nämlich die Verschiedenen noch möglichst lange über der Erde zu halten, wofür sie eine tägliche Busse von 1000 Gulden entrichten müssen. So soll es vorkommen, dass gelegentlich an 40 000 Gulden für langes Hinausschieben einer Beerdigung bezahlt werden.

Während unseres Aufenthaltes in Samarang waren wir Zeuge eines interessanten Ereignisses, des Einzuges aus dem Atjeh-Kriege heimkehrender Truppen. Sie hatten sich tapfer mit den kriegerischen Malayen an der Nordspitze Sumatras herumgeschlagen und wären es unserer Meinung nach wohl werth gewesen, als brave Soldaten mit grösserem äusseren Jubel empfangen zu werden, als es hier geschah. Der Holländer scheint sich in Indien aber nicht leicht zur Begeisterung emporzuraffen. Die braungebrannten, vielfach auch von Natur braunen Soldaten entstiegen grossen Kähnen, wurden gelegentlich von Bekannten leichthin begrüsst und stellten sich im Viereck auf. Der oberste Offizier hielt in malayischer Sprache eine Anrede, die in ein Hoch auf die Königin ausklang. Dann kam es aber doch zu einer erfreulichen Scene, als die jungen, festlich in Weiss gekleideten hellen, braunen und auch ziemlich schwarzen jungen Damen Samarangs wie eine weisse Wolke auf die Truppen zueilten und sie mit Blumen schmückten. Ebenso angebracht war dann die praktische Spende von Bier und Cigarren, die jeder Soldat empfing. Ein wehmüthig stimmendes Bild boten die armen Kranken dar, die den Kähnen mühsam entstiegen und oft von anderen gehalten und gestützt in einem Nebenraum oder Wagen untergebracht wurden. An 700 waren nicht wiedergekehrt aus diesem schwierigen Kriege, in dem sich die Truppen nicht in offener Feldschlacht gegenüber stehen, bei dem vielmehr die eine Partei, die Eingeborenen, die natürlich mit allen Verstecken der dichtbewachsenen, bergigen Gegend vertraut ist, unvermuthet über die andere herfällt und der Verfolgung in der Wildniss bald entgeht. Seit 25 Jahren schon wird dieser Krieg geführt, und es ist nicht abzusehen, wann er zum Frieden führen wird.

Die dritte grosse Stadt an der Nordküste Javas ist Surabaja, wohin wir mit der Koningin Regentes von Samarang aus den Weg nehmen wollten. Es war aber nicht ganz leicht wieder an Bord zu kommen, da das Meer ungemüthlich unruhig geworden war und wir uns einem kleinen Ruderboot anvertrauen mussten. Die Rhede von Samarang ist übel beleumundet. Zuweilen kann nicht gelandet werden bezw. können Gelandete nicht wieder an Bord zurückkehren. Man wagt bei unruhigem Wetter immer einen Kahnumschlag, der schon deshalb nicht erfreulich ist, weil die Bai von Haien wimmeln soll. Unsere braunen Ruderer arbeiteten an zwei Stunden und brachten uns schliesslich in dem sehr bedenkliche Bewegungen ausführenden Boote an die Treppe unseres Dampfers. Abgesehen von einigen Überschüttungen und ein wenig Seekrankheit der einen von uns ging alles ganz gut ab.

Der nächste Weg nach Surabaja wäre der zwischen Java und Madura hindurch gewesen. Unser Dampfer musste jedoch aussen um diese vor Surabaja gelegene Insel erst herum und dann von Osten her wieder an ihrer Innenküste zurückfahren, da an der westlichen Seite ein nur sehr seichter Meeresarm sich befindet, dessen Tiefe grösseren Schiffen nicht genügt. Für solche kostet natürlich diese unerwünschte Spazierfahrt um Madura herum viel Geld, allein schon für Kohlen. Unser Dampfer that dann auch noch ein Übriges und fuhr auf Grund. Die Fahrstrasse ist schmal und immer noch flach, und so gerieth denn die Koningin Regentes, die 21 Fuss Tiefgang hatte, und natürlich in dem flachen Wasser dem Steuer schlecht folgte, in den Schlamm. Manche Tausend Seemeilen hatte uns unser Schiff gefahren ohne jeglichen Unfall, und nun legte es uns zu guter Letzt noch im Anblick seines Reiseziels, dessen Erreichen wir schon nach halben Stunden ausgerechnet hatten, fest. Das war wie wenn einer in ein Butterbrod beissen will und es dicht vorm Munde weg in den Sand fallen lässt, also sehr ärgerlich, immerhin noch kein so schlimmes Missgeschick, wie es der »Marie« widerfahren war (dem Schwesterschiff der Koningin Regentes), die wir in Batavia mit grossen Löchern am Boden gesehen hatten. Der Dampfer hatte sich scharf auf einen Felsen gesetzt. Zwar kamen wir mit der nächsten Fluth noch nicht vom Schlamme ab, aber die folgende hob uns empor, wir gelangten auf die Rhede von Surabaja und mit Hülfe eines Ruderboots durch das flache Uferwasser in die gelbbraunen Gewässer des Kali mas, des »Goldflusses«, der durch Surabaja strömt.

Man findet in dieser Stadt gute Unterkunft und Verpflegung und kann sogar, ein Unicum für ganz Niederländisch-Indien, ein richtiges Restaurant besuchen. Trotzdem wird sich wohl selten jemand länger als irgend nöthig in Surabaja aufhalten. Nach Batavia und Samarang bietet es nichts wesentlich Neues, wie man überhaupt mit einer niederländisch-indischen Stadt alle kennen lernt. Es geht einem da wie mit den Circussen. Hat man einen gesehen, so hat man alle gesehen.

Surabaja ist eine sehr bedeutende Handelsstadt mit vielen Kontoren und Geschäften. Es fehlt die weitläufige, vornehme Bauweise, wie man sie in Batavia in dem Weltevreden genannten Stadttheil findet. Viel Staub, Hitze und Moskitos tragen ein gut Theil dazu bei, das Verweilen nicht angenehm zu gestalten. Zudem gilt der Ort für ungesund, wogegen aber die vielen behäbigen und kerngesunden Europäer ein Zeugniss einlegen können, die man durchweg hier antrifft.

Nachdem wir uns für den Aufenthalt in den Wäldern von Celebes mit Ess- und Trinkbarem und vielerlei Hausgeräthen ausgestattet hatten, was ein paar Tage in Anspruch nahm, gings weiter nach angenehmeren Stellen unserer Insulinde.