|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am ganzen Körper gelähmt – Allerlei Krankheiten Saposoa – Ein Königreich für ein Pfund Bohnen – Der Todespaß – Moyobamba – Indianer und Fahrräder

Die Hitze wurde immer größer, die Strecken erschienen uns endlos. Endlich erreichten wir doch Saposoa. Als wir vor dem aus Lehm erbauten Haus des Deutschen Don Arturo König hielten (das trotzdem fast wie ein wirkliches Haus aussieht) stotterte ich: »tigro – ozelote – zancudos –« und ähnliches komisches Gefasel. Ich wollte Rolf sagen, daß ich absteigen will. Ich verstand zwar noch, was die anderen sagten, konnte aber selbst nicht mehr sprechen.

»Es geht nicht mehr weiter mit Ihnen«, sagte Rolf vorwurfsvoll. »Sie reden im Delirium. Heute sind Sie dreimal vom Gaul geflogen!«

Daß es nicht mehr weiter ging, wußte ich. Ich war froh, Saposoa erreicht zu haben. Die Gegend ist fieberfrei, ein Landsmann war auch da, da konnte man also einige Zeit bleiben. Auch wenn ich gesund gewesen wäre, hätte ich eine Ruhepause einschieben müssen; denn der Weg wird von da an so schlecht, daß die Weiterreise für einen gesunden Menschen schon eine Anstrengung ist.

Ich wußte ungefähr, daß es Dezember war; denn Ende November waren wir von Iquitos aufgebrochen. Welcher Tag ist, das weiß man natürlich nicht und kümmert sich auch nicht darum. Don Arturo sagte mir später, daß wir genau am vierundzwanzigsten Dezember angekommen waren, am Weihnachtstag. Saposoa liegt in der Mitte des nördlichen Peru. Es hat das ganze Jahr über gleichmäßig fünfundvierzig Grad im Schatten.

Ich lag in Don Arturos Feldbett. Nach einigen Tagen stieg die Lähmung, vermutlich eine Folge des Chiningenusses, langsam und bleiern von den Beinen herauf. Schließlich wurde ich stocksteif und konnte keinen Finger mehr bewegen. Ich war am ganzen Körper gelähmt. – Tropenkrankheiten sind eine Sache für sich, ein Gebiet, das die moderne Wissenschaft erst zum Teil erforscht hat. Ich hörte, daß man am gelben Fieber und am Schwarzwasserfieber in drei Tagen ins Gras beißen kann; aber diese gefürchteten Fieber kommen nur in gewissen Gegenden vor, denen man ausweichen kann. Ich hatte Malaria, und zwar die Terzina oder Palodismo genannte, die alle drei Tage wiederkehrt. Das Fieber allein ist wohl nicht so gefährlich, unangenehm können nur die Begleit- und Folgeerscheinungen werden, die zum Teil auch auf den Chiningenuß zurückzuführen sind. Der Körper hat zu tun und muß alle seine Kraft darauf verwenden, mit dem Malariabazillus zu kämpfen. Dadurch vernachlässigt er andere Obliegenheiten, so daß irgendwelche Stellen und Organe, die nicht ganz intakt sind, sei es die Lunge, die Nieren, das Herz usw., währenddessen leicht erkranken. Eine schädliche Wirkung des Chinins ist z. B. die Beeinträchtigung des Gehörs. Man ist darum neuerdings vom Chinin mehr und mehr abgekommen und nimmt statt dessen das unschädliche und ebenso wirksame Plasmochin.

Anfangs glaubte ich, meine Lähmung sei Beriberi. Ich hatte von einem Mann gehört, der, an Beriberi erkrankt, von den Beinen aufwärts gelähmt war; wenn die Lähmung ans Herz kommt, – heißt es – tritt der Tod ein. Niemand wußte ihm zu helfen, bis er zu einer Indianerin kam, die ihm versprach, ihn zu heilen, wenn er ihre Anordnungen befolge. Sie befahl ihm, sich auszuziehen und hinzulegen. Darauf peitschte sie seinen Körper mit einem brennesselartigen, schmerzhaft brennenden Kraut, das den ganzen Körper in einen Feuerzustand versetzte, und der Mann war geheilt. – Bei mir schlug sich die Sache auf die Nieren und, vielleicht im Zusammenhang mit diesem Organ, auf die Augen. Meine Füße waren elefantisch geschwollen wie bei Wassersüchtigen, und mit den Augen stimmte etwas nicht, ich sah manchmal fast nichts mehr. Auch spürte ich ständig die Stichschmerzen im Rücken. Ein unangenehmes Symptom der Terziana ist die periodisch wiederkehrende Depression, ein Zustand moralischer Niedergeschlagenheit und physischer Ohnmacht, gegen den man völlig wehrlos ist. An der rechten Hüfte spürte ich einen unerträglichen Schmerz. Es war nur ein rundes Loch, nicht größer als ein Stecknadelknopf. »Ein Zancudostich!« sagte Don Arturo. »Das werden wir gleich haben!« Er blies Zigarettenrauch in die Wunde, und da kam ein wohlgenährter weißer Wurm herausspaziert! (Der Zancudo legt beim Stich ein Ei in die Wunde.)

So hat man in diesen verlorenen Urwaldnestern zwar weder Arzt noch Apotheke, aber doch allerlei aus der Erfahrung der Eingeborenen übernommene Mittel. Don Arturo ließ eine Indianerin kommen, die mich mit einem gewissen Fett massierte, um die Lähmung zu heilen; Schlangen- und Tigerfett soll für diesen Zweck sehr gut sein. Meine Füße wurden in große grüne Blätter eingepackt, die stark brannten und die Geschwulst zurücktrieben. Ferner mußte ich einen aus dürren Zweigen gekochten Tee trinken und gegen die Lungenschmerzen einen von Bananenstauden abgezapften Saft. Don Arturo war Advokat; er vertrat die Eingeborenen in ihren vielerlei Streitereien und Prozessen vor Gericht. Dadurch kamen viele Leute von weit und breit zu ihm, und so hörte er von einem, daß er eine Medizin besaß, die er mir verkaufen wollte. Es dauerte zwar einige Zeit, bis der Mann, der mehrere Tagereisen weit weg wohnte, die Flasche brachte. Es war eine Pariser Medizin, Urodonal benannt; sie kostete achtzehn Mark.

Man muß nicht glauben, daß ich nun, weil ich dreieinhalb Monate lang liegen mußte, nichts mehr erlebte. Von meinem Lager aus sah ich durch die offene Tür auf die sonnenglühende Plaza von Saposoa. Und da ich nichts anderes tun konnte als in die weiße, schweigende Lichtflut zu blicken und dabei zu horchen, hörte ich alles, was vor sich ging, um so schärfer. Ich kannte jeden Klienten Don Arturos am Schritt, obgleich sie alle barfuß liefen. Ich hörte, wenn sie ankamen und ihre Pferde anbanden, sich begrüßten, eintraten, tranken und langwierige Verhandlungen führten. Ich hörte, daß es schwierig war, etwas zu rauchen zu bekommen, da der Tabakhandel wegen des Monopols verboten war, und daß die Schmuggler einige Arrobas Zuckerrohrschnaps im Urwald versteckt hatten, den sie herausholten, als die berittene Polizei wieder abgezogen war. Ich hörte den ganzen Tag über den Schrei eines Vogels aus dem Urwald, der immer denselben melancholischen Ruf vor sich hinsang. Ich hörte, wenn es dunkel wurde, die indianische Trommel- und Flötenmusik und die Betgesänge der allabendlichen Prozession, die über den Platz zog. Und noch in später Nacht, wenn alles still war, hörte ich ein melodiöses Gitarreterzett, ein Ständchen, das verliebte Jünglinge irgendeiner braunen Schönen darbrachten.

Die Regenzeit sollte längst gekommen sein, aber kein Tropfen Regen kam. Gewitter, die man sehnsüchtig herbeiwünschte, vergrollten in der Ferne. Erbarmungslos glühte die Sonne Tag um Tag vom wolkenlosen Himmel. Die monatelange Dürre verbrannte die Ernte und Blüte, die heranreifende Frucht und die ausgesäten Keime. Es gab nichts mehr zu essen. Grüne Bananen und entsetzlich gesalzener Fisch, der einem den hungrigen Hals aufkratzt, waren unser tägliches Mahl. Wenn man einen Sack pures Gold bezahlt hätte, man hätte kein Pfund Kaffee, keine Handvoll Bohnen, kein Stückchen Brot, kein einziges Gramm Fett dafür bekommen.

Freund Rolf war am dritten Tag unserer Ankunft allein weitermarschiert. Ich brauchte ihn nicht, noch konnte er mir helfen, und die Lebensmittelknappheit bestimmte ihn überdies, sich in Saposoa nicht lange aufzuhalten. Er ging nach dem oberen Marañon, in jenes übelbeleumundete Gebiet, das wir von Cerro des Pasco aus schon im Auge gehabt hatten, um nach dessen Durchquerung die Eisenbahn zu erreichen. Bevor er abhaute, hinterließ er mir noch ein Geschenk. Er hatte von den Aufnahmen, die wir auf der Strecke Yurimaguas – Saposoa gemacht hatten, zwei Dutzend Platten verloren und behauptete natürlich, er habe sie mir gegeben.

Auch ich, das stand fest, mußte sobald als möglich weiter und mich um jeden Preis, gehe es wie es wolle, nach der Küste durchschlagen. Ich probierte aufzustehen und fiel um wie ein Mehlsack. Ich probierte es wieder, tastete mich an der Mauer entlang und kam bis zur Tür. Ich lernte gehen mit zwei Stöcken, jeden Tag einen Schritt weiter. Wenn das in dem Tempo so fortging, dann mußte ich mindestens noch ein halbes Jahr dableiben. Das hielt ich nicht aus, noch wollte ich Don Arturos Gastfreundschaft so lange beanspruchen. Ich hatte noch eintausendachthundert Kilometer zu wandern. Da hieß es, sich baldigst wieder auf die Beine zu machen. Aber wie?

Von Saposoa bis Moyabamba gibt es eine Telegraphenleitung. Der Draht liegt einfach auf den Bäumen oder auf dem Boden und ist alle Augenblicke abgerissen. Beim Reiten muß man achtgeben, daß das Pferd nicht über den Draht stolpert, oder daß man nicht mit dem Hals hängen bleibt. Von Zeit zu Zeit, alle drei, vier Wochen einmal, ist dieser Draht an allen Stellen geflickt und für eine Weile komplett. In einem solchen Augenblick gab ich eine Depesche auf an einen Freund in Lima, der sie nach Deutschland weitergab. Und eines schönen Tages kam tatsächlich ein Indio dahergeritten und brachte mir Geld. Einer meiner Verleger hatte mir hundert Mark geschickt! Ich ließ mir sofort eine neue Hose machen und ein Paar Schuhe, in die ich allerdings noch nicht hineinkam, und kaufte Proviant. Alles war rasend teuer, das Geld rasch zu Ende. Von Gehen konnte keine Rede sein; Reiten ging, wenn man mich in den Sattel hob; aber reiten kann man nur eine Strecke weit, dann werden die Hochgebirgswege für Tiere ungangbar. Ich konnte also nur weiterkommen, wenn ich getragen wurde. Der Peon, den ich mietete, fertigte sich eine Art Lehnsessel an, den er sich auf den Rücken band, um mich zu tragen. Zu gleicher Zeit beabsichtigte ein Saposoaer Kaufmann, Señor Aliaga, mit seinem Bruder nach der Küste zu reisen. Wir verabredeten zusammen zu gehen. Endlich war alles so weit, und Aliaga gab ein großes Abschiedsbankett, entsprechend der Bedeutung, die eine Reise in dieser Gegend hat. Auch ich war natürlich eingeladen. Um bis zum Hause Aliaga zu gehen, einen Weg von fünf Minuten, brauchte ich allerdings eine Stunde. »Jetzt geht es Ihnen bald besser«, hieß es, »Sie gehen ja ins Schlaraffenland! In Moyabamba gibt es alles im Überfluß, alles, was Sie wollen, und für wenig Geld!«

Als ich am Morgen mit Hilfe eines Stuhles, den man neben das Pferd stellte, mich kühn in den Sattel schwang und dabei herunterpurzelte, mußten alle lachen. Das war gut, denn ohne die Komik dieser Situation wäre ich meiner Gefühle für den Mann, dem ich mein Leben verdankte, schwerlich Herr geworden. Auch Don Arturo ging es nicht besser. Er drückte mir stumm die Hand und wandte sich ab.

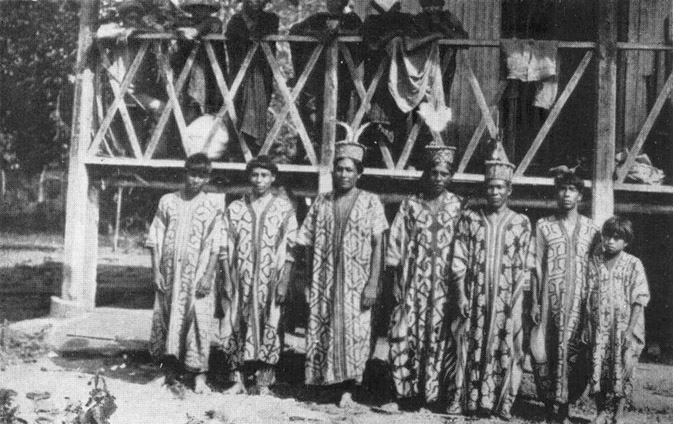

Tanzkostüme der Indios am Alto Ucayali

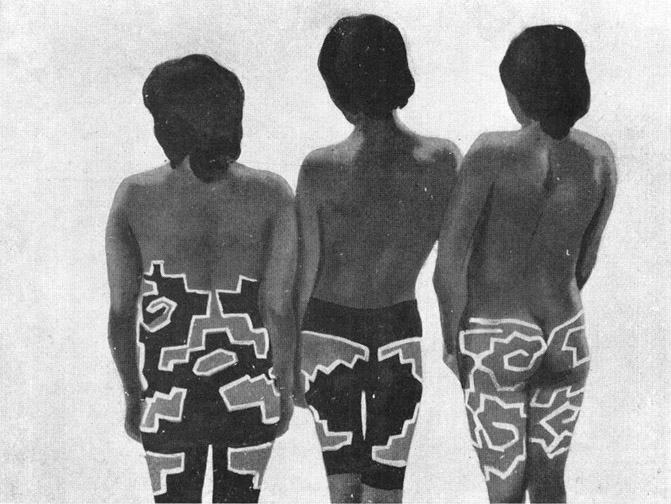

Tanzbemalung junger Bora-Mädchen

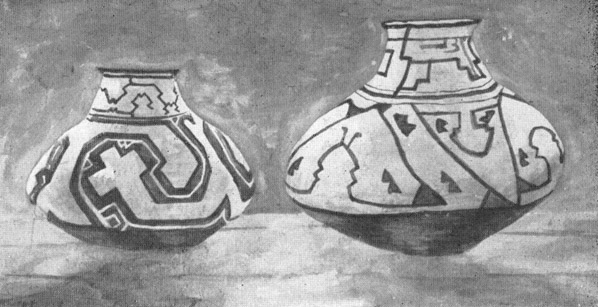

In eine Fruchtschale geritzte Zeichnungen

Indianische Wasserkrüge aus dem Gebiet des Alto Ucayali (Nach einer Zeichnung des Verfassers)

Als wir die Pferde zurückgeschickt hatten, war uns Aliagas Reisegesellschaft bald voraus; denn wir kamen nur langsam vom Fleck. Die zwei Indios, die mich abwechselnd trugen, waren Brüder, einer stärker als der andere. Sie taten mir leid. Denn obwohl diese baumstarken Kerle gewöhnt sind, einen Zentner Last, gehalten durch einen Gurt um den Kopf, den ganzen Tag ohne einmal abzusetzen zu schleppen, war ich bei aller Abgemagertheit doch noch etwas schwerer, und die lebendige Last ist zudem die schwerste. Die leiseste Bewegung von mir konnte den Träger ins Schwanken und zum Stürzen bringen. Sie flehten denn auch immer wieder: »No mueve, Señor!« Nicht bewegen! Nur wenn der Weg allzu abschüssig und schlüpfrig war, wurde ich abgeladen. Wenn sie dann sahen, wie ich eine halbe Stunde brauchte, um auf allen vieren hundert Meter weit zu kriechen, luden sie mich lieber wieder auf, um weiterzukommen. Es war erbarmungswürdig, wenn sie mit solcher Last auf dem Buckel mit den nackten Beinen bis an die Knie im Schlamm versanken. Ich wußte, was es heißt, selbst ohne Last durch die Sümpfe zu stapfen. Zweimal stürzte der Indianer, und ich flog über seinen Kopf weg, einmal in den Schlamm, das andere Mal ins stachliche Drahtverhau des Dickichts, aus dem ich mich mühsam herauswickelte. Im ersten Augenblick waren wir verblüfft und erschrocken. Als wir dann sahen, daß wir uns nicht sonderlich verletzt hatten, mußten wir fürchterlich lachen. Der Indianer tut nichts lieber als lachen; kein Anlaß ist ihm zu gering dazu. Wenn mir die Dornen den Sombrero herabrissen und mir Gesicht und Hände zerkratzten und ich Au! schrie, oder wenn ich immer wieder mal mit dem Bein in einer Liane hängen blieb und es erst merkte, wenn der Pflanzenstrick mich wie ein Lasso festhielt, – jedesmal gab es ein kindlich-schadenfrohes Gelächter. Einmal antwortete ich auf eine Frage: »Si, Señor, como no!« – die übliche Redensart. Dieses »Si, Señor, como no« kam ihnen, da sie nur etliche Brocken Spanisch können, furchtbar komisch vor. Tagelang wiederholten sie es bei jeder Gelegenheit, und jedesmal gab es ein Heidengelächter und Gekicher.

Statt sechs Tagen, wie die normale Reisedauer bis Moyobamba wäre, brauchten wir neun. Als wir dreitausend Meter überschritten hatten, regnete es ununterbrochen. Jeden Tag bis auf die Haut durchnäßt und zur Unbeweglichkeit verurteilt, fror ich in meinem leichten Tropenkittel erbärmlich. Wie gut hätte ich jetzt die in Huancabamba zurückgelassenen Wintersachen brauchen können! Unbegreiflich ist, wie die beinahe ganz nackten Indios die häufigen und gefährlichen schroffen Temperaturwechsel und Hitze wie Kälte gleichermaßen ohne weiteres ertragen. Äußerst selten, nur auf ganz rauhem, steinigem Felsgelände, binden sie die aus einem Stück behaartem Fell geschnittenen Sandalen um. Eine starke, herrlich gesunde Rasse, sehnig, muskulös, unverbraucht. Wenn sie einen Augenblick standen und den Schweiß mit der Hand vom Gesicht abschöpften, waren sie anzuschauen wie bronzene Karyatiden.

Endlos sind die Strecken, endlos ist dieses Gebirge, das, eine Breite von rund zweieinhalbtausend Kilometer einnehmend, bald hinter Iquitos beginnt und sich bis nahe an die Küste erstreckt. Die Hitze, die Kälte, die Nässe, die Übermüdung, das wiederkehrende Fieber – wann wird dieses Räuberleben endlich ein Ende haben, dachte ich manchmal mißmutig und verwünschte die ganze Reise. Nie mehr wieder! brummte ich, nie mehr wieder! Und dennoch konnte ich mich der Gewalt der Natureindrücke und dem immer wieder neuen eigentümlichen Reiz der Wanderung durch die einsame Wildnis nicht entziehen. Zuletzt wird es doch Abend, und endlich sitzt man doch am Lagerfeuer, hat Rock und Hemd zum Trocknen aufgehängt und eine fettarme, aber warme Suppe im Magen. So hockt man da, ungewaschen, einen von den Dornen zerfetzten Riesensombrero auf den Kopf gestülpt und ein zerrissenes seidenes Tuch malerisch um den Hals gebunden, und raucht beruhigt seine mit Zeitungspapier oder dürren Maisblättern gedrehte Zigarette, die wie eine starke Brasilzigarre schmeckt. Der Proviant geht wieder einmal zu Ende, der Tabak muß sparsam eingeteilt werden, und Streichhölzer gibt es schon lange nicht mehr. Der Peon steckt sorgfältig eine glimmende Holzkohle in ein Gehäuse aus Silberblech, mit der er des Morgens Feuer anfachen wird. So wird es noch lange gehen, Wochen und Wochen, und trotzdem ist in dieser Abendstunde alles wieder schön. Man gibt sich dem Augenblick hin, der Marsch ist vergessen, der kalte Wind hat sich schlafen gelegt, das Feuer flackert, die Nacht ist still, nur Zikaden und Nachtvögel füllen den undurchdringlich schwarzen Raum mit ihrem seltsamen Geplauder, ihren Locktönen und Klagelauten. Die Decken und Schaffelle sind auf den Boden gebreitet, der Indio schläft schon, aber du, von Müdigkeit schwer und unbeweglich, bleibst am Feuer sitzen, lange, bis spät in die geheimnisvolle Nacht hinein. – – –

Eine schlimme Nacht erlebten wir auf der höchsten Erhebung des Gebirges, auf dem über viertausend Meter hohen sogenannten Todespaß. Die Indianer erzählten, es seien viele Tiere in dieser unwirtlichen Region verendet und mancher Reisende der Kälte, der Erschöpfung und dem Hunger erlegen. Wir wählten unseren Schlafplatz in einer kahlen, wind- und schneeumwehten pflanzenlosen Felswüste, die uns nicht einmal den Schutz einer Bodenvertiefung oder Felshöhle bot. Dabei mußten wir auf das Feuer und auf ein wärmendes Getränk verzichten, weil es kein Brennholz gab. Wie schön war das im Urwald, wenn die Arrieros, sowie der Lagerplatz gewählt ist, in den Busch laufen, wenn man das wohltuende Krachen der Machete hört und sie gleich darauf zurückkommen sieht, jeder bepackt mit einer Last dürrer Prügel und Stämme, mit denen sie ein lustig prasselndes Feuer anfachen! Hier oben erschien uns dieses wohltuende Element, das die Indianer neben der Sonne als höchste Gottheit verehren, wie eine unerreichbare Herrlichkeit. Hier war es auch ihnen zu kalt, fröstelnd hüllten sie sich in den Wollponcho. Und ich dachte an meinen dicken Wintermantel, der in Lima im Koffer lag und sicher schon längst verschimmelt war. Welche Erlösung, als es endlich abwärts ging. Der Wind zerreißt einen Augenblick den Wolkenschleier, wie durch einen zerrissenen Vorhang sieht man plötzlich in die Tiefe, ahnt Vegetation, Sonne, Wälder, aber sogleich verschwindet die Vision wieder im Nebel. Dennoch ist man schon guter Stimmung. Es geht, trotz allem Hinab und Hinauf, dennoch im ganzen abwärts. Man spürt die leiseste Temperatursteigerung auf der Haut, mißt schnuppernd die Windstärke, verbucht schon einen Grad weniger eisig mit Genugtuung und atmet voll Behagen in windstillen Felswinkeln die aus der Tiefe aufgestiegene lauwarme Luftinsel. Es wird wärmer und wärmer und allmählich heiß, der Poncho ist längst lästig, und während man morgens um fünf Uhr blaugefroren und tropfnaß von einem Fuß auf den anderen trat, wird mittags schon das Hemd zu warm. Noch zwei Tage, noch einen Tag, schon weitete sich das Tal, stand da und dort eine Hütte, wir näherten uns Moyobamba. Es wäre zu verwundern gewesen, wenn nicht auch diese Stadt einen Deutschen beherbergte. Er heißt Brachowicz und ist ein Mechaniker aus Wien, den es nach mancherlei Wanderungen in Südamerika in dieses abgelegene Nest verschlagen hat. Von meiner Ankunft unterrichtet, schickte er mir ein Reittier entgegen (der Indio war froh, daß sein Rückensessel leer wurde) und nahm mich gastfreundlich in seinem Hause auf.

Nach der dürren armen Gegend von Saposoa, nach verwahrlosten Lehmhäusern und windschiefen Bambushütten mit Palmstrohdächern, nach den ewigen primitiven vier Pfählen mit einem Zweigdach darüber endlich eine Ortschaft, die einigermaßen den Anspruch erheben darf, sich Stadt zu nennen. Ordentliche Mauern und Ziegeldächer, die Häuser beinahe kleine Palazzos und keines ohne Patio, den altspanischen Hof mit phantastisch-farbigem Blumengarten. Schon von weitem leuchteten uns die goldgelben Riesenorangen fast ohne Grün aus dem makellosen Blau des Himmels entgegen. Fruchtbares, regenreiches Land, Lebensmittel in Fülle. Fünfzig Orangen fünf Centavos, ein Pfund Fleisch zwanzig Centavos. Es gibt Brot, Tortillas, Milch, Gemüse, Salate, süßes Gebäck und alle erdenklichen Früchte. Der Markt ist belebt von Käufern, Interessenten und sorglosen Bummlern. Alles ist spottbillig, und alles wird ins Haus gebracht. In aller Frühe geht es schon los: »Wünschen Sie Brot? Kuchen? Gebäck? Naranjas? Chirimoyas?« und so geht es fort den ganzen Tag – nach unseren Entbehrungen wahrhaftig ein Schlaraffenland.

Aber freilich sind wir trotzdem in einer Urwaldstadt, und was das heißt, geht aus folgender kleinen Geschichte anschaulich hervor. Señor Brachowicz ist ein sehr unternehmender junger Mann, der allerlei Pläne im Kopf hatte, wie und auf welche Weise er die arme, so weit von der Zivilisation abgelegene und so weit zurückgebliebene Stadt Moyobamba hochbringen könnte. Eines Tages, nicht lange vor meiner Ankunft, brachte er also acht Fahrräder daher. Er hatte sie von Iquitos geholt und zerlegt von Indios auf zwölfwöchigem Marsch über eben jene Gebiete und Umwege, die ich geschildert habe, hertragen lassen, montierte sie zusammen und ließ die Moyobambiner, die etwas Ähnliches noch nicht erblickt hatten, die Vehikel bestaunen. Er vermietete sie stundenweise und lernte den jungen Leuten das Radfahren. Die sausten nun auf den ziemlich krummen Wegen, auf denen zu gehen schon schwierig ist, herum wie verrückt; es war eine Riesenaufregung. Nur die Indianer nahmen keine Notiz von der neuzeitlichen Erfindung und wandten nicht einmal den Kopf um. Zuletzt wollte Brachowicz die übel zugerichteten und immer wieder zusammengeflickten Karren verkaufen, sehr billig, das Rad zu zehn Mark, aber niemand wollte sie. Gefahren war man schon, was sollte man mit den Dingern anfangen, niemand interessierte sich mehr dafür. Brachowicz wollte nun alles mögliche andere unternehmen und, mit oder ohne Fahrräder, bald eine Straßenbahn nach dem nächsten Dorf bauen, bald ein Sägewerk, eine Reismühle, ein Karussell, aber aus alledem wurde nichts. Zuletzt ließ er das alte Eisen liegen, es war vollkommen wertlos. Später hat Brachowicz der zivilisationsfeindlichen Stadt, in der er mehrere Jahre gearbeitet hatte, den Rücken gekehrt und ist in eine der Küste nähergelegene Gegend gezogen.