|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Einsame Inseln – Wildschweinjagd – Einsiedler des Urwalds – Fieber! – Tropenkoller – Scheue Tierwelt

Noch unangenehmer als sichtbare Barrikaden waren unsichtbare, wenn Felsen und Baumwerk nicht aus dem Wasser ragen, sondern knapp unter der Oberfläche liegen. Stößt die Canoa mit dem Kiel an ein solch unsichtbares Hindernis an, so muß sie unfehlbar kentern. Man lernt darum sehr bald, die Augen aufzumachen und an der Bewegung der Flut erkennen, wo man auszuweichen hat. Schwierige Passagen sind ferner die Felsengen, in denen der Fluß zusammengedrängt an die steile Uferwand prallt. Man muß solche Kurven, soll die Canoa nicht zerschellen, rechtzeitig so nehmen, daß man nicht an den äußersten Rand gerissen wird. Manchmal auch haben die Flüsse ohne sichtbare Ursache plötzlich einen hohen Wellengang. Über solche Strecken gelangten wir durch kräftiges, geradliniges Rudern hinweg, das die Schaukelbewegung des Bootes vermindert. Schließlich noch heißt es aufpassen bei den Einmündungsstellen der unzähligen Seitenflüsse, an denen zwei oder gar drei verschiedene Strömungen aufeinanderprallen und ein wirbliges Durcheinander der Wasser verursachen. Alle diese Stellen hätte ich riesig gerne geknipst oder gefilmt, aber es war dann natürlich gar nicht daran zu denken, den Apparat in die Hand zu nehmen. In solchen Momenten mußten wir alle drei unsere Aufmerksamkeit auf die Fahrt verwenden; für Naturbetrachtung blieb da keine Zeit übrig. Ich muß gestehen, daß wir bei all diesen Passagen mehr Glück als Erfahrung gehabt haben. Ungefährlich dagegen ist das Auflaufen auf Untiefen und flache Inseln, das uns öfter passiert ist. Wir sprangen dann ins Wasser und machten das Boot mit vereinten Kräften wieder flott.

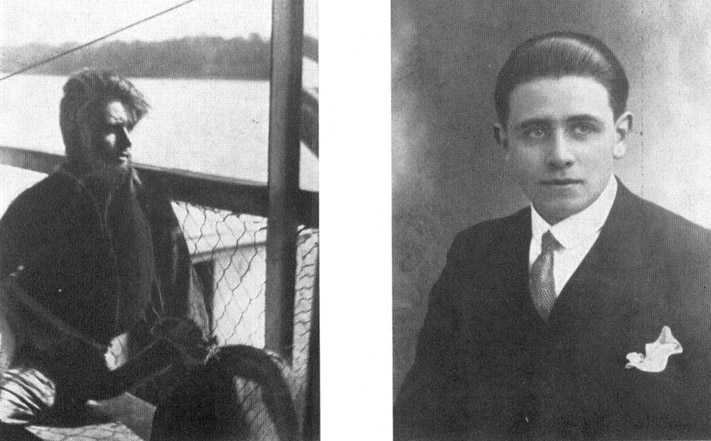

So sahen der Verfasser und sein Begleiter auf der Überfahrt aus

In sechs Monaten kann ein junger Mensch sich sehr verändern

Nach einigen Monaten kannte sich der Verfasser selbst nicht mehr

In der ersten Zeit lenkten wir die Canoa stets in die stärkste Strömung, um rascher voranzukommen. Kamerad Rolf wollte es so. Ich begriff diese Eile, die mich an die Kilometerfresserei der Motorrad- und Autosportler erinnerte, nicht. Warum hier, wo es keine Kilometersteine gab, so rasen? Mir war es gleichgültig, ob ich den Amazonas einen Monat früher oder später erreichte und ob wir unser Lager um drei Uhr oder um sechs Uhr nachmittags aufschlugen. Ich erlaubte mir darum zu bemerken, daß ich es nicht eilig habe, sondern im Gegenteil möglichst viel von der Landschaft sehen möchte. Rolf erwiderte, was es da schon viel zu sehen gäbe, es sei doch immer nur Urwald. Er hielt meine Vorliebe für langsame Fahrt für Angst. Don José, unser Steuermann, nahm meine Partei. Er steuerte ohnehin immer ein wenig aus der Strömung, die ständig wechselt und, je nach dem Gelände, bald in der Flußmitte, bald an den Ufern ist. Don José leitete bei seiner Vorsicht weniger die Liebe zur Natur als die zu seinem Leben, was er auch ganz unverhüllt zum Ausdruck brachte. Wenn er nur von weitem irgend etwas auf dem Wasser sah, rief er »Palos! Palos!« (Bäume) und steuerte sofort in ruhiges Wasser. »Ich will noch nicht sterben«, sagte er, »ich liebe mein Leben zu sehr.« Dieser Standpunkt war durchaus zu würdigen, aber er trieb es gleich zu weit und ließ die Canoa einfach stillstehen. Nur ein energisches »Carajo!« brachte ihn dann wieder zu der Einsicht, daß wir doch eigentlich auch ein bißchen vorwärts kommen wollten.

Streckenweise, wenn wenig oder gar kein Gefäll vorhanden ist, bleiben die Flüsse fast stehen oder kehren um. Dann trieben wir kaum merklich dahin, sprachen stundenlang kein Wort, träumten, schliefen halb ein, gerade wie die Krokodile, die auf dem heißen Sand der Inselkanten dösten. Wir wurden zu Bestandteilen der Natur, waren nicht mehr als ein Stück träge treibendes Holz, das vom fernen Ozean träumt und, in irgendeine Bucht verschlagen, in Lianen verhängt, sich zu modrigem Sumpf auflöst. Wundervoll ist dieses träumende, schlafende Vegetieren. Aber hoppla, was ist denn da schon wieder los? Das ruhige Wasser wirft von allen Seiten, ohne daß der leiseste Lufthauch weht, sonderbare Schaumwellen auf, und in der Canoa ist ein eigentümliches Knistern, als würde es in Millionen Splitter zerdrückt. Es wurde uns schwül zumute. Wir spitzten die Ohren und spähten nach dem leider ein bißchen weit entfernten Ufer. Wir ruderten und ruderten und kamen nicht von der Stelle. Es war, als würde das Boot von einer heimtückischen Kraft von unten zurückgezogen. Es handelte sich um Remulinen, Strudel, die sich an den Kurven bilden, wo das Wasser nicht weiß wohin, gegeneinander stößt und nach allen Seiten zurückflutet. Diese kreisenden Trichter treten meist gleich in ganzen Scharen auf, ein Rudel kleine und drei, vier große, mit denen nicht zu spaßen ist. Anfänglich hielten wir die weißen Schaumberge für die Strömung und ruderten lustig drauflos. Als wir aber einmal keine zwei Meter weit von einem solchen gähnenden Wasserabgrund vorbeikamen, zähe zurückgezogen und dabei rudernd wie die Athleten, da schnauften wir hörbar auf, als wir dieses Ungetüm hinter uns hatten. Eine mäßig große Remuline schon reißt eine Canoa in ihren Kreis, stellt sie auf den Kopf und zieht sie hinunter. Wir sahen riesige Baumstämme, die wie ein Streichholz verschluckt wurden. Ein Herauskommen ist unmöglich. Auch der beste Schwimmer ist gegen die saugende Kraft des Strudels wehrlos. Manchmal versperren sie die ganze Breite des Stromes. Solange sie nicht zu groß sind, kommt man mit Umsicht und energischem Rudern ohne Unfall durch diesen Hexentanz irrsinnig gewordener Wasser, den die Indianer dem Treiben böser Flußgeister zuschreiben. Man schaut dann zurück und lacht, – aber manchmal träumt man noch nachts davon und lernt noch nachträglich das Gruseln.

*

Nach einigen Tagen lernt man allen solchen Dingen ausweichen. Am dritten Tage ließen wir das große Floß hinter uns. Zum letzten Male hörten wir noch, als wir es schon nicht mehr sahen, das grüßende Muschelhorn der Indianer und den heimatlich anheimelnden Schrei des Gockelhahns, der in die Urwaldstille hineinkrähte, weit hörbar, als wären wir in Kleintippelshausen. Wir waren allein auf weiter Flur! Acht bis zehn Stunden ruderten wir jeden Tag, immer die steile Äquatorsonne über uns, wohin der immer breiter werdende Strom auch fließt. Er soll im allgemeinen nach Norden gehen, aber er geht nach jeder Himmelsrichtung und ebensooft nach Süden. Welche Unendlichkeit des Wassers, welche ewigen kreisrunden Verschlingungen! Vom Flugzeug aus müßte sich dieser Wirrwarr von Wasserbändern ansehen wie ein Bündel silberner Riesenschlangen. Um eine einzige mächtige Kurve zu durchrudern, brauchten wir oft einen Tag, manchmal zwei, drei Tage. Dann schauten wir zurück: wieder ein großes Stück hinter uns! Aber was für ein winziges Stück im Vergleich zu der ganzen Strecke! Das Wasser trieft vom Körper, die Arme sind schwer, der Rücken steif, die Augen blind vom ewigen Spähen nach vorn, von der ewigen Sonne.

Abends landeten wir stets auf einer Playa, einer Sandbank. Im Urwald kann man wegen des dichten Ufergestrüpps und auch wegen der Schlangen nicht bleiben. Ein notdürftiges Zelt oder mit ein paar Griffen, die wir den Indianern abgesehen haben, wird ein Haus aus zwei Palmblättern aufgestellt; ein Dach muß man über sich haben, schon wegen des ungesunden Nachttaues. Das erste ist das Feuer, das zweite das Bad, das dritte das Essen, und dann ist es finster. Man wählt den Platz zum Schlafen möglichst hoch, weil der Fluß nachts steigen kann. Eines Morgens sahen wir solchem raschen Steigen zu. Bis wir Kaffee gekocht, das Geschirr gespült und alles verladen hatten, leckten die gurgelnden Wellen schon an unseren nächtlichen Liegeplatz.

Seltsame Robinsongefühle beschleichen einen beim Herumstrolchen auf einer solchen weltverlassenen Insel. Das schönste Gefühl ist zwar der verhältnismäßig feste Boden unter den Füßen: wir sind noch am Leben, sind wieder einmal durchgekommen. Der Peon trägt die Sachen ans Land und pfeift einen Tango dazu oder singt eine melancholische Inkamelodie, – er ist zufrieden, und auch wir sind vergnügt. Während wir trockenes Holz herbeischleifen, fällt mir plötzlich eine längst vergessene Europamelodie ein; der alte, verachtete Schlager blüht hier auf einmal zu einem tröstenden Wunder auf.

Prachtvoll deutlich zeichnet sich jede Tierspur im unberührten Sand ab. Enten, Reiher und Aasgeier haben sich herumgetrieben. Freund Rolf, der mit seinem Tropenkaliber den ganzen Tag auf alles pulverte, was da kreucht und fleucht, immer hinter mir im Boot, über meinen Kopf weg – eine nicht sehr behagliche Situation –, hatte einen der schwarzen Geier, die so reglos am Ufer hocken, als wären sie ausgestopft, verfehlt. Es ist nicht leicht, aus dem schwimmenden Boot zu schießen. Wenn es auch noch so ruhig treibt, sind seine leisen Schwankungen dem ruhigen Zielen doch ungünstig. Ich ersuchte ihn, mir einen Schuß zu erlauben. Zwei Geier saßen am Uferrand. Es war ein Schrotschuß auf hundert Meter. Der eine, auf den ich angelegt hatte, war getroffen. Er machte einige sonderbar hinkende Sprünge, es sah aus wie ein betrunkener Tanz, und fiel um. Der zweite, der neben ihm gesessen hatte, schien auch verletzt zu sein. Er flog taumelnd auf, setzte sich wieder neben seinen toten Genossen und blieb ruhig sitzen. Ich hatte den Eindruck, daß er noch nie einen Büchsenschuß gehört hatte und die Gefahr, die ihm drohte, nicht kannte. Wir landeten und warfen den toten Vogel ins Boot. Er hatte eine Flügelspannweite von gut zwei Metern. Der zweite blieb furchtlos sitzen. Als wir weiterfuhren, flog er auf und folgte dem Boot, immer in kurzen Abständen, in schwerem trägen Flug von einem Baum zum anderen. Er gab sichtbar seinem Kameraden das Geleit. Wahrscheinlich waren es Männchen und Weibchen gewesen. – Ich hatte wieder einmal genug von der Jagd.

Viele Geschichten stehen im Inselsand geschrieben für den, der sie lesen kann. Hier lief das Wasserschwein, das uns täglich vor Augen und doch nie vor die Flinte kam, so blitzschnell verschwindet es beim leisesten Rudergeräusch im Dickicht, und hier, am Morgen war es, spazierte der Herr der Wildnis, der Puma, über die Halbinsel, um seinen Morgentrunk zu schlürfen. Ein großer Kerl, mächtige Pfoten haben sich dem Sand eingedrückt. Kaum eine Insel, auf der wir sein Zeichen nicht gesehen hätten, aber den Herrn selbst und seinen Bruder Jaguar haben wir nicht angetroffen. Die Katzen sind die scheuesten aller Tiere; sie reißen aus, wenn sie den Menschen nur von weitem riechen; – er scheint in keinem guten Geruch zu stehen.

Plötzlich, eines Abends vor dem Landen, zitterte der Boden des Urwalds, hörten wir ein Gepolter hinter der grünen Waldwand wie ein Erdbeben immer näher kommen. »Wildschweine!« flüsterte Don José. Wir sprangen aus dem Boot, Rolf mit dem Gewehr voran, José mit der Machete und ich mit dem Kurbelkasten hinterdrein, dem Radau entgegen. Bald gewahrten wir einzelne der Tiere, die ausrissen, kamen dem tobenden Rudel näher und hielten vor fünf, sechs der schwarzen Kerle. Auf den Schuß hin stoben sie auseinander; einer war erlegt. Don José enthäutete ihn kunstgerecht; wir entfachten ein gewaltiges Feuer und brieten das Tier die ganze Nacht.

Schläfrig hockten wir da, zu müde, das Lager zu richten, hingen noch einen Topf Flußwasser auf, um Kokatee, unseren Schlaftrunk, zu brauen, und schwiegen, wie alles schweigt, außer Zikaden und Nachttieren. Irgendwo im Finstern redeten zwei Vögel, wie wenn sich zwei Betrunkene auf dem Nachhauseweg unterhalten; ein anderer gefiederter Nachtbursche pfeift lustig drauflos wie ein Schusterjunge. Man streckt sich hin. Sonderbar, – der Boden schwankt plötzlich. Die feste Erde hat die Schaukelbewegung der Canoa angenommen, und immer noch, wenn die Augen schon zufallen, steht die weißglühende Wasserfläche, auf der wir den ganzen Tag schwammen, vor dir. Vorsicht, da kommt eine Remuline; ein Schauer läuft dir über den Rücken, ssssst – wir sind vorbei! Du schaust zurück, sperrst die Augen auf, – da siehst du, daß du am sicheren Land bist, und fällst in den wohlverdienten Prügelschlaf.

Unser Vorrat von dem vorzüglich schmeckenden Wildbret war viel zuviel für drei Männer, denn das Fleisch, obwohl mit großen, saftigen Blättern zugedeckt und kühl gehalten, hielt sich in der starken Hitze nicht lange und zog zudem Millionen von lästigen Mücken an. Am dritten Tag schenkten wir es Indianern und machten ihnen, da sie eine merkwürdige Vorliebe für Fleisch in halbfaulem Zustand besitzen, das sie für eine Delikatesse ansehen, eine riesige Freude damit. Sie gaben uns dafür Bananen, soviel wir wollten, und die Weiber, halb im Schilf verborgen, schauten uns dankbar nach, als wir abfuhren.

Andere Übernachtungsgelegenheiten als auf den Inseln waren selten. Bei den während des Sommers in Pfahlhäusern im Ufergebiet hausenden Indianern, die ihre Sommerwohnung bei Eintritt der Regenzeit den steigenden Fluten überlassen und sich in den Urwald zurückziehen, wollten wir nicht bleiben. Sie sind dem Weißen nicht feindlich gesinnt, jedoch scheu und mißtrauisch, da sie die Greueltaten und die schlechte Behandlung von den Caucheros, den Gummisuchern, noch nicht vergessen haben. Oftmals entfernen sich die Männer, Weiber und Kinder bei der Annäherung von Weißen, die sie schon von weitem gewahr werden, tiefer in den Urwald, und nur die alten Weiber bleiben in der Hütte zurück.

Bei einem heftigen Regenguß, der auf dem spritzenden Wasser die Sicht versperrte, gingen wir an Land, um den Regen abzuwarten, kamen an eine leerstehende Hütte und sahen an den herumliegenden Gegenständen, daß das Indianerhaus bewohnt war. Es wäre natürlich unangebracht gewesen, sich von den Gegenständen des Indianers etwas anzueignen. Ich glaubte es aber wagen zu dürfen und einige Bogen und Pfeile mitzunehmen, wenn ich dafür Glasketten und billigen Schmuck, wie ihn die Indianer lieben, hinlegte. Während wir noch da waren, kam der Indio zurück; wie ich vermutet hatte, war er auf der Jagd gewesen. Er hatte Flußenten geschossen, legte sogleich sein durchnäßtes Hemd aus Rindenfaserstoff ab und zog ein trockenes, blitzsauberes an. Er war prachtvoll gebaut. An seinem Blick sah ich, daß es ihm nicht recht war, seine Waffen in meiner Hand zu sehen. Ich zeigte ihm meinen Krimskram und machte ihm deutlich, daß ich seine Pfeile nur gegen Hinterlegung meiner Geschenke mitgenommen hätte. »Für deine Frau!« sagte ich und gab ihm einige Glasketten und ähnlichen Schund, dessen einziger Wert der ist, daß sie dergleichen lieben wie kleine Kinder, und daß es ihn im Urwald noch nicht zu kaufen gibt. Nun leuchteten seine Augen auf. Er schenkte mir mehr Bogen und Pfeile, als ich haben wollte, und suchte die schönsten aus. Leider konnte ich nicht ebenso freigebig verfahren. Mein Freund Rolf, der bei solchen Gelegenheiten sein kaufmännisches Genie entdeckte, mischte sich in den Handel und bestimmte die genaue Anzahl der Zehnpfennigbroschen und Messingringe mit Glassteinen, die dem Indio zustanden, unter der Begründung, daß wir sparen müßten. (Ich habe dann die Hälfte unserer herrlichen Juwelen wieder mit nach Europa gebracht, damit ich für meine nächste Reise auch was habe.)

Andere Bewohner der Flüsse als indianische sind sehr vereinzelt. Alle drei, vier Tage einmal sahen wir eine Art Haus, eine Chaquerera irgendeines Einsiedlers, Spanier, Japaner, Peruaner, Mischling oder auch Deutscher, der zwischen Wasser und Urwald einen Hektar Boden gerodet hat; jeder ein von allem Verkehr abgeschnittener Robinson. Es kann einem passieren, daß ein solcher Kauz brennend interessiert fragt, ob der italienisch-türkische Krieg schon zu Ende ist. Ein anderer fragte mich, als er meine Schreibmaschine wie ein Wunder bestaunte: »Die Tinte ist wohl drin versteckt?« Wenn es sich traf, kehrten wir in einer solchen Hazienda ein, um zu schlafen, auf dem nackten Palmbretter- oder Bambusboden oder, wenn wir besonderes Glück hatten, auf einem Haufen Baumwolle, das schafwollene Säckchen mit Tabak unterm Kopf, Taschenkram und Kleingeld – großes hatten wir längst keins mehr – im Sombrero daneben. Wir benutzten solche Gelegenheiten, um unsere Aufnahmen zu entwickeln, entweder in einer improvisierten, reichlich primitiven Dunkelkammer oder unter einer Decke auf dem Bauch liegend, halb erstickt und schweißgebadet. Daß ich trotz solcher mangelhaften Umstände den größten Teil der Bilder in brauchbarem Zustande rettete, bleibt immerhin erstaunlich. Eine ganze Anzahl Aufnahmen sind freilich, zum Teil auch durch Witterungseinflüsse, verdorben und, wie das so zu gehen pflegt, gerade die interessantesten. Für die stets gern und mit großer Höflichkeit gewährte Gastfreundschaft revanchierten wir uns fast immer mit einer Aufnahme des Hausherrn und seiner Familie. Man verlangte diese Gegenleistung nie, aber sie war überall sehr willkommen; denn all diese einsamen Menschen waren noch nie in ihrem Leben photographiert worden. Wir waren nun aber auf Personenaufnahmen gar nicht eingerichtet. Ein Photograph, der sich speziell und mit genügenden Vorräten hierfür ausrüstet, würde nicht nur ohne jeden Pfennig Geld durch ganz Südamerika kommen, sondern sich auch noch eine ganz hübsche Summe dabei verdienen.

Am Rio Pachitéa waren wir einige Tage Gast bei Enrico Stahl, einem Deutsch-Peruaner, der sich, nachdem er viel in der Welt herumgekommen war, für den Rest seines Lebens mit seiner Familie mutterseelenallein im Urwald angesiedelt hat. Die Gegend ist, was Fruchtbarkeit und gesundes Klima anbelangt, eine der vorzüglichsten ganz Perus. Señor Stahl ist sehr zufrieden; denn er hat alles, was man braucht, und alles kostet nichts. Er nennt seihe Siedlung Estala; ein Beispiel, wie im Urwald Städte entstehen. In fünfzig Jahren wird hier vielleicht tatsächlich eine Ortschaft sein; vielleicht aber wird auch in mehreren hundert Jahren hier noch nichts anderes sein als Urwald. Heute lugen zwei Bambushütten aus dem üppigen Busch, und einige hundert Schritte von ihnen liegt die Hütte eines jungen Campa-Paares unsichtbar im dichtesten Gestrüpp versteckt. Während Freund Rolf den Indianer auf die Affenjagd begleitete, unterhielt ich mich mit Señor Stahl über die Aussichten der Siedlung. Er zählte mir alle dortigen Produkte und ihre Preise auf; das Endresultat dieser Preisliste war, daß alles nichts kostet und dennoch nichts verkauft werden kann, weil jede Absatzmöglichkeit fehlt, und daß er seinen überschüssigen Tabak zum Desinfizieren seines Hühnerstalles benützt. Bei einem Besuch in der Hütte seines indianischen Nachbarn schenkte mir die junge Campafrau eine Serana, eine rote Frucht, in deren Schale sie mit dem Fingernagel primitive Tierfiguren eingeritzt hatte.

Ein andermal blieben wir in einem völlig verlassenen Haus über Nacht. Wir entdeckten es durch eine Uferstelle, die zum Landen geeignet schien. Das ganz aus blankem Bambusrohr gefügte Haus war wunderbar sauber und ganz unbeschädigt, in der Pflanzung alles Notwendige angepflanzt und in Ordnung, nur vom Unkraut überwuchert. Aus dem verwachsenen Pfad vom Fluß zum Haus, der keinerlei Spur verriet, schlossen wir, daß der unbekannte Besitzer seit drei, vier Monaten fort sein mußte. Er hatte keinerlei Gerätschaften zurückgelassen – was für ein Urwaldroman mochte sich hinter der verlassenen Wohnung verbergen? Die Ausgestorbenheit dieser Hazienda, eine winzige Zivilisationsoase in unendlicher Waldwüste, war unheimlich, und der Abend, den wir da verbrachten, um so sonderbarer, als unser Peon fieberkrank geworden war. Wir gaben ihm Chinin, trugen ihn in das leere Haus und wickelten ihn in unsere Decken. Der arme Teufel hatte der Masate, die die Indianer als Zeichen der Gastfreundschaft anbieten, ein wenig zu kräftig zugesprochen und außerdem überall aus dem Fluß getrunken. Ich trank sehr wenig und Flußwasser nie ohne die reinigende Zitrone und qualmte dafür mehr.

Am neunten Tage unserer Canoafahrt mußten wir Don José zurücklassen, sein Fieber war so stark geworden, daß er nicht mehr stehen konnte. Jetzt waren wir erst recht ganz allein. Rolf machte den Steuermann, und zwar, wie ich anerkennen muß, sehr geschickt, und ich den Matrosen, und, soweit es der Kampf mit dem Wasser erlaubte, griff ich zum Apparat. Deswegen und weil das Steuer achtern gerudert wird, saß ich vorn. Als wir nun einmal an Land waren und ich wieder auf meinen Sitz wollte, saß da Herr Rolf. Ich sagte, was das heißen soll, das sei doch mein Sitz, denn ich kann weder steuern noch durch seinen Rücken photographieren. Señor Rolf erwiderte, er sei zuerst dagewesen. Dies bildete den Anfang eines geistreichen Dialogs, der damit endete, daß ich Mister Rolf sagte, ich würde von nun an wieder »Sie« zu ihm sagen, und er könne zu mir sagen, was er wolle. Wir stiegen ein. Das Vernünftigste, was wir hätten tun können, wäre gewesen, den Mund zu halten; aber wir waren beide nicht mehr vernünftig. Wenn zwei Menschen monatelang Tag und Nacht, Minute um Minute beisammen sind, entsteht fast unvermeidlich eine elektrische Hochspannung zwischen ihnen. Dazu kamen die wahnsinnige Hitze und unsere fortwährende Überanstrengung. Wir befanden uns, ohne es zu wissen, wohl bereits in einer Art Tropenpsychose. Ich schwieg, Rolf hielt seinen Schnabel nicht. Als er sich, um einer kräftigen Redeblüte Nachdruck zu verleihen, höhnisch nach mir umwandte, drehte er sich sogleich wieder um und sprach den ganzen Tag kein Wort mehr. Er hatte bemerkt, daß ich ganz ruhig dasaß, – nur hielt ich in der rechten Hand statt des Ruders den entsicherten Revolver. Von der nächsten Landung ab nahm er seinen alten Platz wieder ein.

Tiere sind schwer zu photographieren, das heißt, man muß sich viel Zeit dazu nehmen. Nur mit dem Kurbelkasten und mit dem weitreichenden Teleobjektiv gelangen mir Tieraufnahmen. Auch wenn wir uns noch so vorsichtig und geräuschlos näherten, flogen die scheuen Vögel davon: buntgefiederte Kerlchen, deren Schnabel dreimal so groß ist wie sie selbst, zahlreiche Waldhühner, der brummende Pauchil, der Trompetero, der wie ein Puma brüllt, der Picaflor (Kolibri), der wie ein winziger Propeller vor den schillernden Blüten schwirrt, krächzende Papageien und ein großer, ganz golden gefiederter Vogel, der sich vornehm blinkend ins Dickicht zurückzieht. Die Ufersträucher wimmeln von aufgeregt fauchenden Stinkhühnern, der weiße oder rosafarbige Fischreiher stolziert langbeinig auf den Ästen, aus der Flut hopsen meterlange Fische, und die zahlreichen Delphine, die in Peru eigentümlicherweise im Süßwasser vorkommen, schnauben und prusten wie ein Münchner Dienstmann, der eine Prise nimmt. Von Riesenschlangen, von denen uns viel erzählt wurde, haben wir keine gesehen, nur große, wundervoll gezeichnete Wasserboas lassen sich vom Ufer hinabgleiten. Die einen sagen, die Boa ist giftig, andre sagen, sie tut nichts, und der Indianer nennt sie Yacu-Mama, Mutter des Stromes. Stellenweise kommen die berüchtigten fleischfressenden Piranhas vor und die ebenso gefürchteten Carneros, Polypen, die in den Leib schlüpfen und innere Verblutung herbeiführen, und der baumdicke, sechs und sieben Meter lange elektrische oder Zitteraal. Wer mit ihm einen Strauß bestehen muß, tut gut, den Griff der Machete mit einem Tuch zu umwickeln, denn schon der Hieb mit diesem Säbel kann genügen, um durch die Berührung einen elektrischen Schlag zu bekommen, der den Arm tagelang lähmt. Das Chamäleon läßt sich stets einige Meter vor dem Boot ins Wasser plumpsen, das Krokodil taucht schon in hundert Meter Entfernung unter, nur das Faultier bleibt hängen, wo es hängt, und fällt auch nicht herunter, wenn es geschossen ist. Wie viele Tiere mag der Urwald noch verbergen? Wir hören viele Stimmen und wissen nicht, was sie bedeuten, ob es Vögel sind oder Insekten, Kriechtiere oder Vierfüßler. Es ist fast nicht auszuhalten, immer am Rande dieses einzigen und ewigen Waldes bleiben zu müssen. Aber in ihn einzudringen ist nur auf kurze Strecken möglich. Man kann nur in die seitlichen Quebradas, die Nebenflüsse der Nebenflüsse, hineinrudern, aber dazu gehört viel Zeit.